2018 年 2018 巻 p. 365-388

2018 年 2018 巻 p. 365-388

政治面では,歴代で2人目のマレー系,かつ初の女性大統領が誕生したが,立候補者資格審査によって候補者が1人に絞り込まれたうえでの無投票当選であったことから,一部で議論や反発を生んだ。次期首相の人選は,有力候補の1人が国会議長に転出するなど,次第に候補が絞られてきた。リー首相が公言した引退時期や次期総選挙の実施時期といったタイミングもあり,具体的決定が待たれる状態となっている。国家財政面では,近年の基礎的財政収支の悪化と将来的な歳出増の見通しから,増税の方針が明確化し,一部ではすでに開始されている。

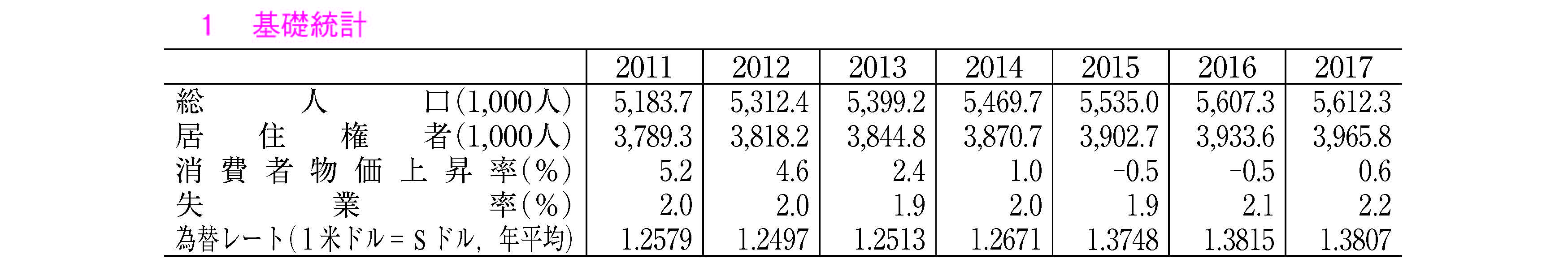

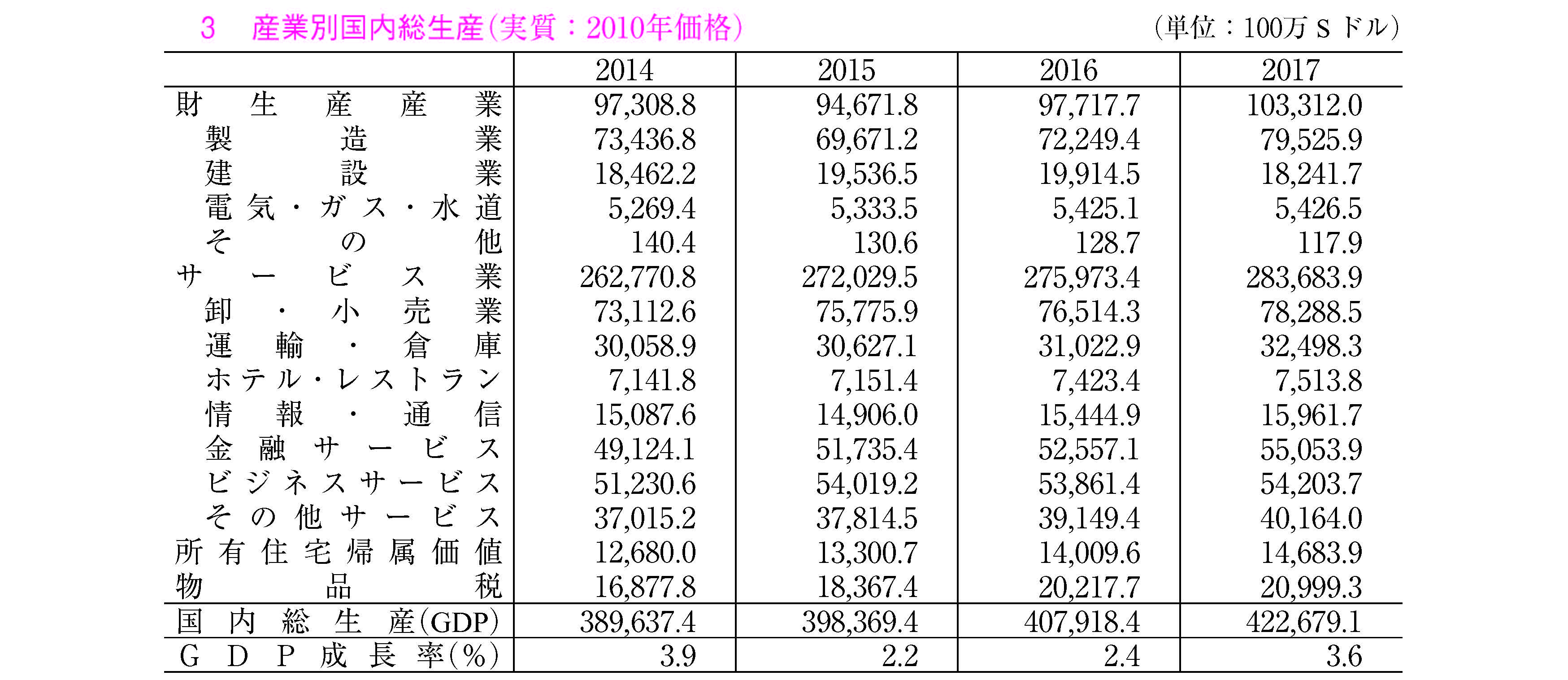

経済面では,通年のGDP成長率が3.6%となり,近年では高めの数値となった。しかし,経済構造転換への努力は継続しており,将来像を検討してきた「未来経済委員会」は,内外環境の変化に適応する必要性を強調し,国・企業・国民の各レベルでの7項目の取り組みを発表した。このほか,低迷してきた住宅価格は,民間住宅を中心に上昇に転じ,底入れの傾向が強まっている。人口は外国人労働力の規制から微増にとどまった一方,少子高齢化は確実に進展し,国民の職業技能や企業の生産性を向上させる取り組みが継続している。

外交面では,昨年からの対中関係緊張が,双方異なる思惑のなかで年央以降は改善に向かい,一時的安定を取り戻している。もっとも,8月には内務省が「外国工作員」の大学教授を国外追放するなど牽制も怠っていない。リー首相も,アメリカのアジアでの軍事的プレゼンスを歓迎すると改めて表明しており,従来の基本姿勢が変化したとはいえない。このほか,国内では引き続きテロへの警戒感が高まっており,脅威となりうる事例も頻発しているため,国を挙げて対策への取り組みが行われている。

2017年は6年に一度の大統領選挙があり,歴代で2人目のマレー系,かつ初の女性大統領として,前国会議長のハリマ・ヤーコブ氏が選出された。

大統領選挙については,2016年11月に選出制度改定の憲法改正が行われ,少数民族出身候補の優先,民間出身候補の資格厳格化が定められた。とくに前項は,大統領が5期連続・30年の間,「華人系」「マレー系」「インド系・その他」のカテゴリーで,いずれかの民族が選出されていない場合,その民族の候補者のみ立候補できるというものである。これは同国の基礎信条である「実力主義」と相克するが,もうひとつの基礎信条の「多民族性」を反映させ,大統領を多様性のなかでの社会統合に資する存在にするために必要な措置と説明された。

こうして2017年の大統領選挙では,直接選挙制に改定された1991年以降に選出されていないマレー系のみが立候補できるとされた。しかし,この解釈には2月に野党「労働者党」(WP)のシルビア・リム党首と,3月に与党「人民行動党」(PAP)出身の元国会議員で,2011年大統領選で惜敗したタン・チェンボク氏が異論を提起した。政府は,直接選挙制への改定時に大統領職にあったウイー・キムウィー氏(華人系,在任1985~1993年)が,1991年以降は直接選挙による大統領と同権限を有したことから,同氏を含めて30年間とした。しかし,リム氏やタン氏は,実際の直接選挙実施で最初の大統領となったオン・テンチョン氏(華人系,在任1993~1999年)から30年間とするべきで,その場合に2017年の選挙ではマレー系優先は適用されないと主張した。タン氏は5月に政府解釈への訴訟を起こしたが,最高裁高等法院は7月に訴えを棄却し,8月の上訴審判決でも棄却した。このほか,5月に人権派弁護士のラビ・マダサミ氏も,選出制度改定が憲法違反の民族差別にあたるとして提訴したが,最高裁高等法院は6月に棄却している。

こうした曲折のなか,7月1日には立候補者資格認定の受付が開始され,7月上旬には,実業家のモハメド・サレー・マリカン氏(68歳)とファリド・カーン・カイム・カーン氏(61歳)が立候補を表明した。一方,政府の本命と見られていたハリマ国会議長(63歳)は,立候補を検討するとして態度を保留していたものの,8月6日には出馬を表明した。8月28日にはリー首相が,次期大統領選挙の公示日を9月13日,投票日を9月23日とする選挙命令を公布した。

しかし,結末は拍子抜けするものとなった。9月11日に首相府選挙局は,全5通の申請を受け取ったが,審査の結果,ハリマ氏のみが立候補資格を有すると発表したことで,同氏の無投票当選が決まった。他の有力候補と見られていたマリカン氏とファリド氏は,大統領選挙委員会が両氏の経歴・経験には満足したものの,経営する企業の資本金が株主資本5億Sドル以上という基準を満たしていないため,不適格になったと明かしている。この要件は2016年の改定で厳格化されたもので,仮に満たしていない場合でも,大統領選挙委員会が相当する経験と能力を認めれば立候補は可能とされていたが,実際には高いハードルとなった。

さらに,今回の立候補者資格認定では,「マレー系」とは何かをめぐって議論が発生した。ハリマ氏は,以前からマレー系として選挙に出ていたものの,実際はインド系ムスリムの父親とマレー系の母親にルーツがあり,マリカン氏も自称マレー系だが実際はインド系かつマレー語が不得手で,ファリド氏はマレー語に流暢ではあるがパキスタンにルーツを持っている。実態としての「マレー」とは,歴史的に多文化重層性のなかで形成されてきたが,一方で,近代植民地支配のため用いられてきた「マレー系」というカテゴリー概念を,現代のシンガポールもそのまま受容してきた。それゆえに,多民族性を謳った大統領選挙を契機として,「マレー系」とは何かという本質的な問いがあぶり出され,しかも敏感な問題として深い議論がなされなかったことは,ある種の皮肉であった。

いずれにしても,ハリマ氏の当選は確定し,9月14日には大統領府で宣誓式が行われ,第8代大統領に就任した。この席でリー首相は,「民族主義が高まり,過激主義者のテロが破壊と恐怖の種を撒き,排他思想が共同体や宗教の亀裂を深めるなか,ここシンガポールで,我々はその風潮に抵抗する」と述べ,マレー系かつ女性の大統領誕生を,画期的な出来事として位置付けようとした。

しかし,国民間では無投票となったことへの失望が強く,ハリマ氏の就任前後には,「#notmypresident」(私の大統領ではない)とハッシュタグを付し,SNS上で批判的意見を表明することが流行した。9月16日には批判集会が開催され,2011年の大統領選挙候補者であったタン・チェンボク氏やタン・ジーセイ氏など数百名が参加し,無言の抗議を行った。WPは,大統領選出制度の改定は不戦勝のためのものであったと批判し,評論家や学者の一部も,国民は投票という民主的権利の行使を望んでおり,選挙実施は勝者に正当性を,有権者には候補者を理解する機会を与えるはずであったと指摘した。10月初旬には国会で,WPのリム党首が,直接選挙制下の大統領をどの時点から数えるかについて,政府には恣意と矛盾があると改めて指摘し,K.シャンムガム内相兼法相と討論を展開した。

もっとも,今回の大統領選挙がハリマ氏の無投票当選という結末になったことには,国民から批判が生じるリスクを冒しても,確実に同氏を選出したかった理由があったとも考えられる。すなわち,次期大統領の任期内には,次世代指導者・指導体制への移行実施の可能性が高く,そのためには政府本命の人物が大統領となって,体制が安定していることは不可欠である。それゆえ,2011年の大統領選挙のように,政府本命のトニー・タン前大統領が0.34%の票差で辛勝したような不確実性を排除するため,大統領選出制度を改定したとも考えられる。チャン・チュンシン首相府相は「目先の政治的代償を払う可能性にもかかわらず,あえて制度を改定した」(9月8日)として,政府の政治的利益を否定し,将来のためである旨を発言しているが,これは上述の含意があるとも解釈できる。

関心が高まる次期首相の人選近年の焦点である次世代指導者・指導体制への移行も,具体的進捗が見られた。1月後半,リー首相は「どのような人物が適任かについて考えはあるが,実際は次世代閣僚たちが仲間同士で首相を選ぶ」と述べ,すでに「第四世代」と呼ばれる若手閣僚間で,過去同様にコンセンサス形成が進められ,その結果で次期首相が選ばれることを明らかにした。5月上旬には「(2018年には)より大きな変化がある」として,10月には「数年で退任する準備は出来ている」「後任はすでに閣内ポストにいる人物の可能性がとても高い」と述べている。

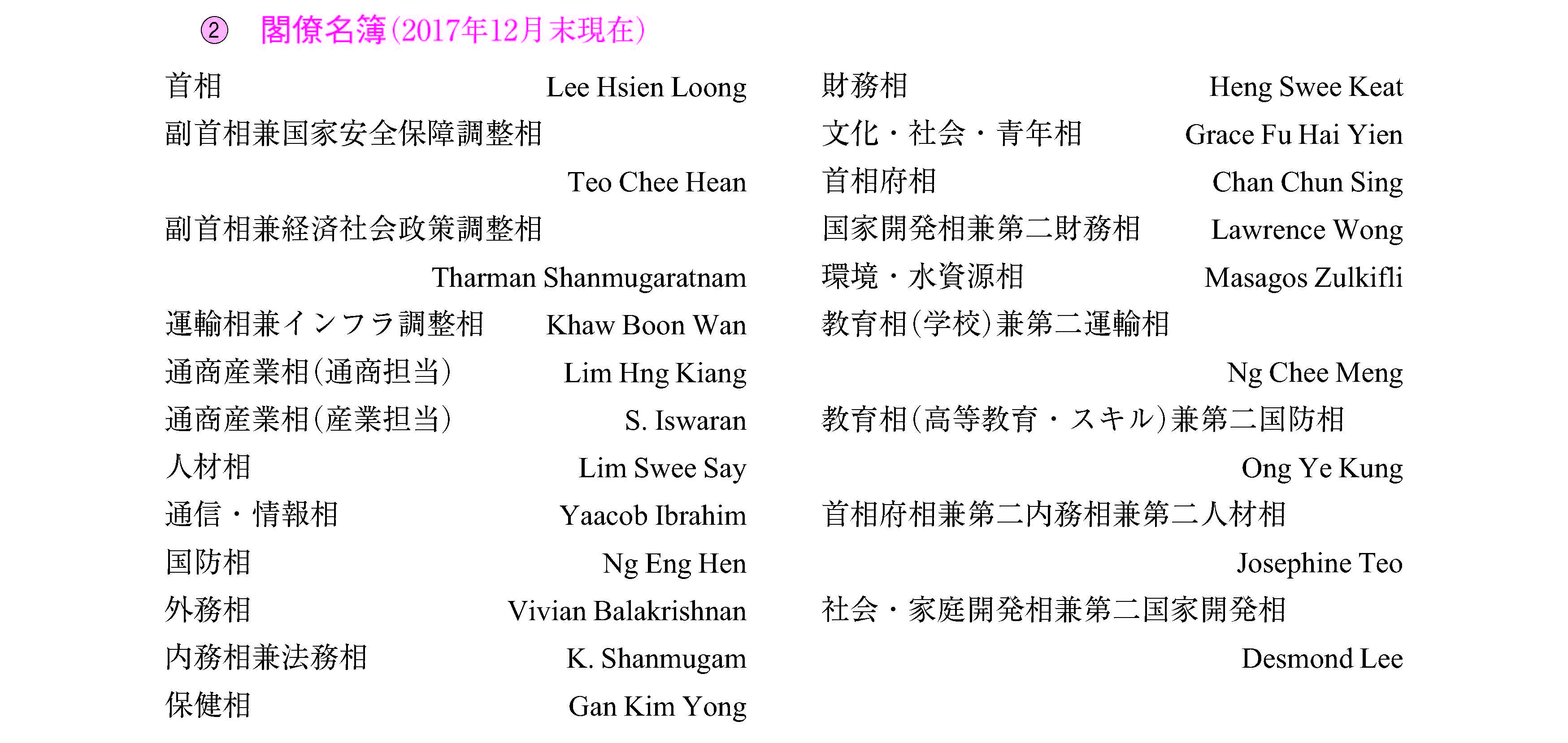

このように「第四世代」から次期首相が決定され,若手閣僚たちがチームワークで支える指導体制が既定路線となるなか,2017年は閣僚人事でも,さらなる若手登用や変化が見られた。4月27日には,ジョセフィン・テオ上級国務相(首相府・外務・運輸担当)とデズモンド・リー上級国務相(内務・国家開発担当)が5月1日付で首相府相に昇格し,4人の若手の国務相も上級国務相に昇格する人事が発表された。一方で,意外感をもって受け止められたのが,9月5日に発表された,次期首相の有力候補の1人と目されていたタン・チュアンジン社会・家庭開発相(48歳)が,ハリマ前国会議長の後任となる人事である。有能でバランス感覚あるタン氏は,一部国民の期待も高く,閣外に去ることに失望の声も聞かれた。しかし,ハリマ氏が国会議長から大統領となった先例を考えれば,将来は大統領選挙に出て,次期首相とペアで指導体制を支える可能性がある。

この結果,次期首相候補と目されているのが,ヘン・スイーキア財務相(56歳),チャン首相府相(48歳),オン・イエクン教育相(高等教育・スキル担当)兼第二国防相(48歳)である。しかし,ヘン財務相は2016年5月にくも膜下出血で倒れ,現在は回復して政務に復帰しているが,健康問題という負の要素がある。また,ほかの2人に比して年齢が上で,長期政権を担うには制限がある。オン教育相は官僚出身で,リー首相の秘書を長く務めた経験がある。しかし,2011年総選挙で初出馬した際,野党躍進の逆風のなかで落選し,2015年に初当選したことから,政界での経験不足を指摘する声もある。一方で,陸軍司令官を務めた後,2011年に政界に転じたチャン首相府相は,閣僚,PAP党務,全国労働組合会議,人民協会など各方面でも要職に就き,経験を積んできた。10月30日には「(第四世代)全員が必要とされた時,それを遂行できる準備が求められる。シンガポールでは,リーダーシップとは負うべき責任であり,求めて得られる地位ではない。我々は必要とされる時,その責任に立ちすくむことがあってはならない」と述べている。

いずれにしても,選定された次期首相候補者は,慣例に従えば副首相に任じられて数年を務め,この期間に国民間で次期指導者としてのコンセンサスを得るパターンであった。しかし,現在65歳のリー首相は70歳までの引退を公言しており,次期総選挙も2021年1月までに実施される必要があるため,時間的余裕はない。こうしたなかでゴー・チョクトン元首相は12月31日,「第四世代」は6~9カ月以内に人選を行い,来年内には後継者を指名できるようにしてほしいと述べており,2018年にはより具体的な進展があると考えられる。

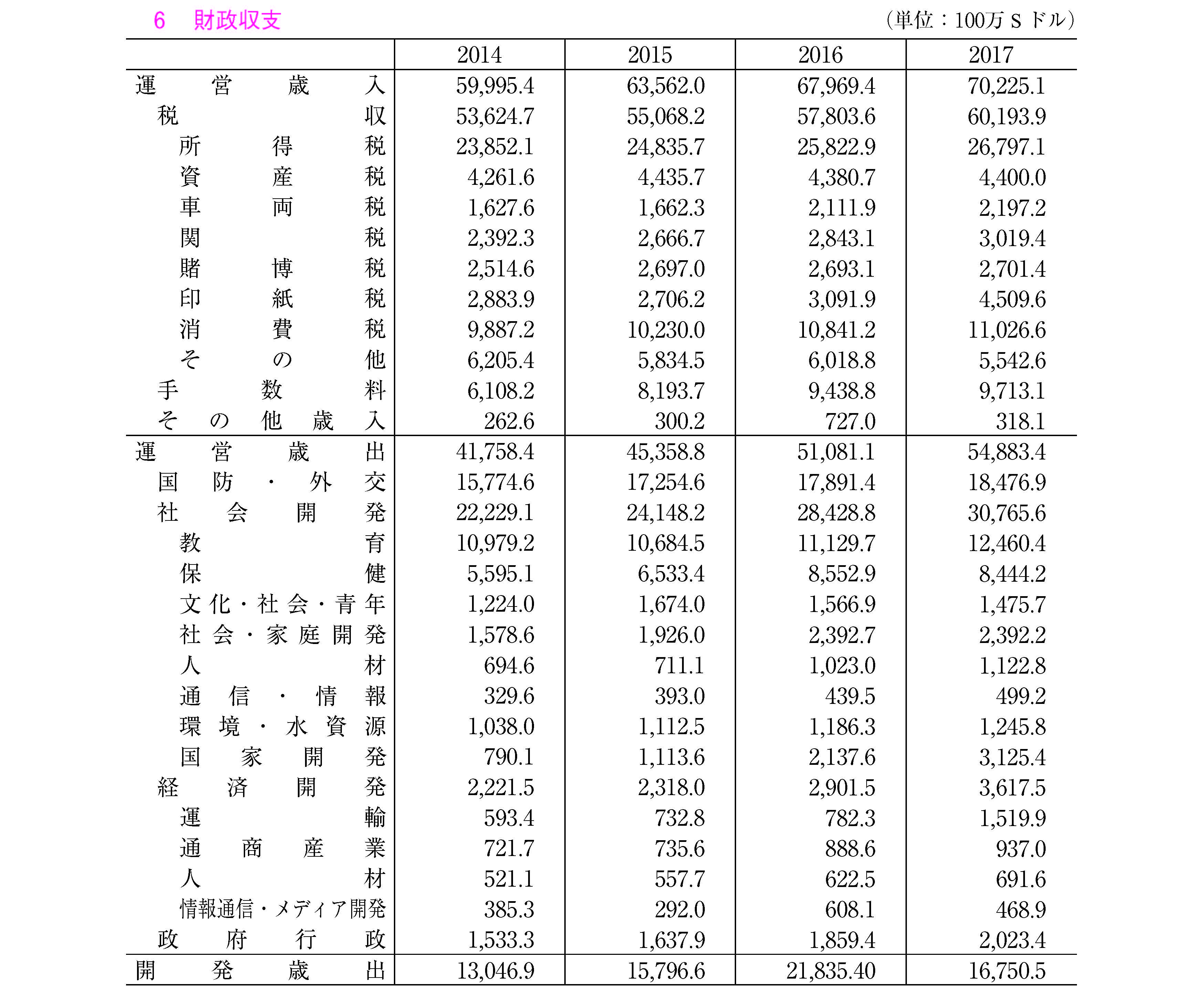

予算案の発表と増税の顕在化2月20日,ヘン財務相は国会で予算演説を行い,総歳入は835億6000万Sドル,総歳出は750億7000万Sドルとした。

歳入で目立つのが,近年増加傾向にあって項目別でも最大の17%となっている,金融管理局(MAS),政府投資公社(GIC),政府系投資会社テマセック・ホールディングスからの「投資純利益寄与金」(NIRC)である。これは,予算演説時には141億1000万Sドルと予測され,実際には12月上旬時点で約150億Sドルまで拡大した。チャン首相府相は3月1日の国会答弁で,歳入のうちNIRCが占める割合は今後も上昇の可能性はあるが,運用益は景気動向に左右されるため,財政運営は慎重さが必要と述べた。ヘン財務相も同様に,NIRCは経済安定と危機克服の原動力だが,過去の支出抑制で蓄積されたもので,現行50%の拠出率を引き上げるなどの安易な利用は控えるべきとしている。現実問題として,たとえばGICの実質リターンは,運用規模の巨大化と競争の厳しい運用環境から,2016年度までの過去20年ベースで年3.7%に低下しており,今後10年も低い伸び率になると予想されている。このほか歳入の上位は,法人税(16%),物品・サービス税(GST,14%),個人所得税(13%)などが占めている。

一方で,ヘン財務相は歳出について,「長期的な歳出増が継続することもあり,経済構造転換のなかの企業と家計を支援しつつも,抑制的なものになった」と政府の姿勢を説明した。歳出内訳を見ると,国防(18%),経済発展(17%),教育(16%),社会福祉(13%)などが上位を占めている。重点としては,①イノベーションによる経済成長,②生活環境の向上,③共生社会の創造,のため措置を行うとした。目立ったのが乳幼児向けの支援強化で,低所得家庭乳幼児プログラム「キッズスタート」の恒久化,保育所受け入れ能力の倍増,保育所・幼稚園教員の訓練機関設立など,8億4000万Sドルの予算を振り向けている。これは2012年の3億6000万Sドルから大幅増加したが,さらに2022年までに保育所を25%増,幼稚園を3倍増にするなど,17億Sドルまで増額するとしている。これについてリー首相は,独立記念日向け演説で3つの重点項目の1つとして取り上げ,将来の繁栄のため「すべての子供が素晴らしい人生をスタートし,明るい未来を持てるようにする」(8月8日)として,今後の継続を表明している。

もっとも,歳出拡大の継続は基礎的財政収支の悪化を招いており,前年55億9000万Sドルの赤字から2017年には81億9400万Sドルの赤字が見込まれた。これについて,1月26日に国会「予算評価委員会」は,過去10年で政策的な支援スキームや助成金が倍増し,一連の支出が毎年平均で9.1%も拡大していることから,今後も持続可能かつ国民負担の少ない財政支出に抑えるよう,財務省に要望した。しかし,ヘン財務相は2月9日,持続可能な成長のためには税制見直しが必要と表明し,予算演説でも増税の有無でなく開始のタイミングが問題と述べた。ローレンス・ウォン国家開発相兼第二財務相も3月7日の国会答弁で,歳入増加に向けてあらゆる拡大策を検討していると述べている。さらに,11月19日にはリー首相が,投資拡大や社会保障費増大に対応するための増税を明言した。

増税の明確化を受けて,10月31日には予算演説で提案された2019年からの炭素税導入法案が公表され,12月20日には自動車関連諸税率が引き上げられた。また,2017年7月と2018年7月の2段階に分けて水道料金が30%引き上げられるなど,公共料金の値上げという手法も用いられはじめた。さらに大きな税収確保として,法人税に次いで税収の大きいGST(現行税率7%)の引き上げが予測され,早ければ2018年予算演説で表明されると思われる。このほかには,電子商取引への課税,遺産税の復活なども予測されている。

リー・クアンユー一族の内紛6月14日,リー首相の妹リー・ウェイリン氏と弟リー・シェンヤン氏が,父親である故リー・クアンユー元首相の遺言と旧居処分について,リー首相が公権力を乱用して圧力をかけており,また,首相夫人が息子の政界進出を画策するなど影響力を行使しているとの非難声明を発表した。リー首相は内容の一切を否定したが,遺言の書き換えなどをめぐって数年来の対立があったことを認めた。

ウェイリン氏とシェンヤン氏は,SNS上で反論や批判を相次いで展開したことから,国民の大きな注目を集めた。これを受けて,6月19日にはリー首相が,政府への信頼やシンガポールへの国際的評価に悪影響を与えているとして,国民に謝罪した。7月3日に開幕した国会でも,改めて国民に謝罪し,早期収束を望んでいる旨を表明した。一部の国民は,7月15日に数百人規模の抗議集会を開催したが,国民の大勢はあくまでもリー家内部の問題と認識しており,世論調査でも8割が身内で解決すべきと回答している。

一方で,ウェイリン氏とシェンヤン氏が上訴していたリー元首相口述史原稿の著作権確認は,最高裁上訴審が棄却判決を下している。また,シェンヤン氏の息子でアメリカ在住のリー・シェンウー氏は,7月にSNS上でシンガポールの司法制度に批判的コメントを書き,検察庁から謝罪を要求された。同氏はこれを拒否し,「政治的動機によるもの」と非難したため,検察庁は8月に法廷侮辱罪の訴訟手続きを開始し,11月には公判前協議が開催されるなど,圧力が続いている。

その他の政治関連動向最大野党のWPは創立60周年を迎え,11月3日にはロー・ティアキャン書記長が来年度で退任し,後進に道を譲ると表明した。同党は2011年総選挙で躍進し,現在は選挙区選出議員の定数89議席中6議席を有する。しかし,リー・クアンユー時代からの,野党に対する追及には変化がない。一例として,地区自治組織である地域協議会(Town Council)の支出をめぐる問題を挙げることができる。

2011年総選挙でアルジュニード・ホーガン選挙区とパンゴール・イースト選挙区で勝利したWPは,両地区合併の地域協議会を運営したが,2015年総選挙でパンゴール・イースト選挙区はPAPに奪還された。こうしたなか,2011~2015年までの両地区地域協議会に,約3371万Sドルの不透明な業務委託支出があると会計監査が指摘し,国家開発省が問題視した。7月26日,アルジュニード・ホーガン地域協議会の任命した独立調査団が,WPのロー書記長,リム党首,プリタム・シン副書記長は善管注意義務を怠ったとして提訴し,同日には住宅開発公団(HDB)も提訴を検討中と表明した。WPは,提訴は政治性を持っているとして全面否定したが,9月16日には,PAP系パシール・リス・パンゴール地域協議会の任命した独立調査団も同様の提訴をして,追及が行われている。

このように,シンガポールの政治と社会は,昔日と比べて自由度が高まっているようで,実際には制約が続いている。4月初旬には,シャンムガム内相兼法相がフェイク・ニュース問題には対応が必要と述べ,6月には2018年に規制法を制定する見込みと表明した。これによって,既存の官制メディアでコントロールしきれない,ネット上のメディアやサイトでの情報が規制される可能性が出てきた。国際ジャーナリスト団体「国境なき記者団」の世界報道自由度ランキング(4月26日発表)では,シンガポールは世界180カ国中151位,ASEAN10カ国中でも7位である。また,国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウオッチ」の報告(12月13日発表)も,政府はさまざまな圧力を通じて,言論や集会の自由を侵害していると批判している。たとえば,7月1日に開催された例年のLGBT啓発大型イベント「ピンクドット」では,外国企業の協賛禁止,国民・永住者以外の参加禁止などが実施され,性的少数者や集会の自由への制限に変化は見られない。もっとも,規制にもかかわらず,イベントは地元企業120社近くの協賛を得て約2万人が参加し,民間の草の根にある力量を示すものとなった。

2017年は通年のGDP成長率が3.6%となり,近年では高めの数値となった。各期推移(季節調整済み,前期比・年率換算,改定値ベース)は,第1四半期-1.5%,第2四半期2.8%,第3四半期11.2%,第4四半期2.1%と,比較的振れが大きかった。具体的に見ると,第1四半期は,製造業が1.3%の低い伸びになったうえ,建設が3.1%にとどまり,サービス業も-3.6%と不振であった。第2四半期は,製造業が3.8%,サービス業は4.9%となったが,建設業が-18.5%と大きく落ち込んだ。第3四半期は,建設業が-2.4%,サービス業は6.5%となったが,製造業が半導体や精密エンジニアリングの堅調な需要に支えられて34.9%と大きく伸び,通期だけでなく通年の成長もけん引した。しかし,その反動もあって第4四半期は,製造業が-14.8%と大幅減少したうえ,引き続き建設も-0.2%と低迷し,サービスが6.3%を記録したにもかかわらず,低い伸びにとどまった。

金融政策では,2016年実施のSドル上昇誘導を弱める金融緩和措置が,4月13日の金融管理局(MAS)上半期政策決定でも踏襲された。この際の発表では,「引き続き経済は緩やかに成長しており,原油価格上昇を主因にコアインフレ上昇も考えられるが,需要面から物価上昇は抑えられ,2%のコアインフレ目標を若干下回ると思われる」としている。一方で,MASが4月27日発表の半期マクロ経済レビューで通年1~3%としていた成長見通しは,5月1日にリー首相が成長率は2%を超えると明言し,8月には通産省も予測を2.0~3.0%と下限を上方修正している。さらに,10月以降はリー首相が3%超の可能性を表明した。こうした強めの数字が出るなかでも,10月13日のMAS下半期政策決定では,「来年度の経済は堅調を維持するが若干鈍化すると予測され,コアインフレは安定推移して2%を少し下回る見込み」として,前期の金融政策維持を決定した。

2018年の経済見通しについて,通産省は11月時点で,世界経済に予想外のことが発生しないかぎり,製造業と輸出の堅調に支えられて1.5~3.5%成長が期待できるとする。ただし,リー首相は今後10年間の成長率が「年2~3%を維持できれば上等」(1月20日)としており,従来の長期見通しは変化させていない。

「未来経済委員会」提言の発表国土,人口,資源に限界のあるシンガポールは,成長を維持するため不断の経済構造転換が不可欠である。リー首相は1月末に,「我々は自らを変化させ,新しい方向に進むことで,市場やビジネスを開拓し,成長してきた。(中略)世界経済が不透明な今こそ,再びそのように生きねばならない」と述べている。

こうした問題意識から,2015年には今後10~15年の持続的経済成長を討議する「未来経済委員会」が設置され,2月9日に提言を発表した。このなかではまず,グローバリゼーションの後退,技術革新サイクル急速化とその影響といった,環境変化への対応が重要としている。そのうえで,「国民は高度なスキルを持つため生涯学ぶ必要がある。企業はイノベーションに敏感な必要がある。政府は国際連繋による活力と進歩に協調的かつ迅速に対応する必要がある」とする。そして,環境変化に適応し,今後10年に年2~3%成長を維持するには,①国際連繋の深化・多様化,②職業技能の獲得・利用,③イノベーションと規模的拡大への企業能力の強化,④強力なデジタル力の構築,⑤活力と連繋性ある都市開発,⑥経済構造の転換,⑦イノベーションと成長に向けた官民連携,が柱になるとしている。

この提言の後,3月1日にはリー首相が,2016年に設置された「技能・革新・生産性評議会」を「未来経済評議会」に改組して,ヘン財務相が議長に就任し,「未来経済委員会」の提言実施を計画・監督する機関にすると公表した。ヘン財務相は7月3日に国会答弁で,「未来経済評議会」は成長と経済構造転換のため,国・企業・国民の各レベルでの取り組みに注力すると表明している。

ただし,こうした方向性や政策が,企図したとおりに進んでいない部分もある。一例として,政府は2014年からイノベーションと国民生活向上を組み合わせた「スマート国家」構想を推進してきた。しかし,リー首相は「あるべき速度で進展していない」(2月24日)と述べ,独立記念日向けの演説では,将来に向けた課題のひとつとして,「スマート国家」に向けた技術活用が重要との認識を示している。このため,5月1日には個別省庁に分かれていた担当部署を,首相府の新組織「スマート国家・デジタル政府オフィス」に統合し,対策に乗り出している。

なお,イノベーションを主導する高付加価値創造型産業の創出は,今年もフィンテック,自動運転技術,サイバーセキュリティー,国際商事仲裁の拠点化などで活発であり,このほかハイテク農業育成などの新しい試みも開始されている。

住宅価格の底入れ傾向2009年以降の急上昇が国民の住宅取得難を招き,政治問題化した住宅価格は,価格抑制策によって2013年以降は低迷してきたが,2017年には回復基調とともに上昇に転じた。都市再開発庁(URA)が発表した第1四半期の民間住宅価格は前期比-0.4%,第2四半期は同-0.1%となったが,第3四半期は同0.7%上昇,第4四半期は同0.8%上昇となり,通年で1.1%の上昇となった。取引件数も増加し,2016年の7972戸から2017年には1万566戸に増加している。ただし,中古HDBフラットは通年-1.5%(前年-0.2%)となった。これは公団・民間住宅比が,2006年78対22から2016年73対27となったことが示すように,中高級民間住宅への根強い需要を反映している。

4月にはアメリカ系大手投資銀行モルガン・スタンレーが,2013年からの住宅価格下落は終わり,2030年までに2倍に上昇するとの見解を発表した。背景として,①人口増加率は低下するが,単身世帯の増加から小型住宅の需要が継続する,②土地・住宅供給の政府コントロールで需給ギャップが発生しにくい,③長期の経済成長率は先進諸国を上回る平均年3%が予想される,を挙げている。7月には,シンガポール国立大学(NUS)と不動産開発業者協会の発表した第2四半期不動産景況感指数が6期連続上昇し,2010年第1四半期以来の高水準となり回復感が高まった。8月以降は開発業者間で,価格上昇を見込んだ販売抑制が顕在化する一方,中国本土系開発業者による用地の高値落札が相次ぐなど,活況を見せた。

しかし,政府は価格抑制策の転換に慎重である。2月発表の2017年度予算案では中古HDB住宅購入補助金の引き上げが発表され,3月11日には住宅短期転売印紙税の引き下げと住宅ローン総債務返済比率の部分緩和が実施された。ただし,市場回復が顕著になると,7月29日にMASのラビ・メノン長官は,3月の措置は限定的なもので,民間住宅への強い需要から価格抑制策の本格的緩和は時期尚早と強調した。一方で年末頃には,開発業者や購入者の期待先行による価格上昇や供給増,これによる価格反落リスクを意識しはじめた。11月末,MASのオン・チョンテー副長官は,金利上昇,地政学的事態の展開,市場の過熱化がリスクと発言しており,国家開発省も2018年上半期の政府土地売却が追加されるとの観測を否定し,2017年度下半期と同レベルにする意向を示している。

人口と労働市場総人口は2017年央には561万2300人となり,前年560万7300人から微増した。内訳は,国民343万9200人(前年比0.9%増),永住権者(PR)52万6600人(同0.4%増)となったが,建設・海洋開発業界の不振や生産性向上による合理化で外国人労働者が減少し,在住外国人は164万6500人(同1.6%減)と14年ぶりに減少した。こうして人口伸び率は0.1%増となり,1985年以来の低水準となった。

高齢化も顕著で,65歳以上の総人口割合は14.4%(前年13.7%)となり,年齢中央値も41.3歳(前年41歳)となった。大手地場銀行UOBの試算では,2018年に65歳以上人口は15歳未満人口と同規模,2030年までに2倍になり,税制,移民政策,社会サービスに変化を起こし,経済を疲弊させる懸念があると指摘する。また,人口構成変化は,労働市場にも長期的変化を与えると見込まれる。イギリスのシンクタンク「オクスフォード・エコノミクス」は,労働人口供給が2007~2016年比較で2026年までに-1.7%,2036年までに-2.5%になると指摘する。

一方で,足元の労働市場を見ると,失業率(改定値)は第1四半期2.2%,第2四半期2.2%,第3四半期2.2%,第4四半期2.1%となり,通年では2.2%と前年2.1%に比べて若干上昇している。もっとも,現在の課題は失業率よりも,シンガポール人の職業技能不足による就業機会逸失という,雇用ミスマッチへの対応である。このため,政府は産業・労働内容の高度化・高付加価値化を推進する一方で,2015年開始の「スキルズフューチャー」による総合プログラム,あるいは金融や物流など個別分野でのプログラムを用意し,国民の職業技能開発を促進している。しかし,中小企業を中心に雇用側は,外国人労働者の割合を,現行の「国民・永住権者2対外国人労働者1」から緩和することを望んでいる。雇用ミスマッチの改善が一朝一夕に進まない以上,政府側もリム・スイセイ人材相が,支援の必要な業界には,構造転換への努力目標設定と引き換えで,短期での雇用枠柔軟化を示唆している。

外国人の流入規制と国民の職業技能向上という政策方向性は,経済構造転換の柱となる生産性向上とも密接にリンクしており,中期的に大きな変化はないと考えられる。2017年の生産性上昇率は約3%に達し,2012~2015年の-0.2~+0.9%を大きく上回った。とくに金融,製造,専門サービス,卸売は良好な成績を上げ,国民にも魅力ある雇用を提供しているとする。一方では建設のように,政府が定めた2020年までの外国人建設労働者20~30%減の目標から労働者不足に直面すると同時に,生産性向上の技術導入コストが増加して,困難に直面する業界もあり,政府は転換支援策を強化している。

リー首相は12月31日に公表された2018年新年向けメッセージのなかで,「国民は新しい職業技能を習得し,企業は新しい技術を開発・利用することで,シンガポールは競争力を維持しながら将来に備える」として,引き続き,生産性向上や労働市場高度化を推進する構えである。

高速鉄道計画の進捗シンガポール=クアラルンプール間の高速鉄道計画は,2~6月に両国で周辺分野の入札結果発表が相次ぎ,準備が進んだ。7月5日には,主要な車両・線路・信号などのシステム設計・供給・保守管理を,25年権利で担当する事業者の選定に向けた入札説明会が,シンガポールで開かれた。これには世界165の企業と企業連合が参加し,日本からは10社で成る企業連合が参加した。9月26日にはロンドンで2回目の入札説明会が開催され,12月20日には,2018年6月29日を締切日とする入札が公示された。なお,10月3日には国会に,マレーシアとの高速鉄道や都市鉄道に関する各種事項を法規定した「越境鉄道法案」が提出された。

この計画について,日本は数年前から積極的な受注活動を実施し,5月3日にはクアラルンプールで第3回目の大型シンポジウムを,石井啓一国交相を迎えて開催した。石井国交相は,マレーシア側閣僚と相次いで会談し,シンガポールでもコー・ブンワン運輸相兼インフラ調整相,ウォン国家開発相兼第二財務相と会談して,積極的に新幹線導入を働き掛けた。このほか,7月8日にはドイツで開催されたG20サミットの際,安倍晋三首相がリー首相と会談し,新幹線導入も話題となった。8月28日には,石井国交相が再びシンガポールでシンポジウムに出席した後,29日にクアラルンプールでナジブ首相と会談している。

一方で,最大の競合相手と思われる中国は,李克強首相が9月に訪中したリー首相に導入を働き掛け,12月末には中国鉄路総公司などの8社連合を形成して入札参加の意向を示した。しかし,マレーシアで汚職スキャンダルを抱えた政府系投資会社「ワン・マレーシア・デヴェロップメント」(1 MDB)への救済的部門買収と一体で実施した,高速鉄道駅周辺の開発プロジェクト「バンダール・マレーシア」の権益買収が頓挫するなど,問題も見られる。なお,韓国も「KL-SG HSRプロジェクトアセッツ」という官民連合を形成し,受注活動を継続している。

南シナ海への活発な進出をはじめ,地域に影響を及ぼそうとする中国の姿勢は,シンガポールとの外交関係に影を落としている。シンガポールは建国以来のバランス外交を原則に,中国とは経済面での関係深化を堅持する一方で,安全保障面では既存秩序重視の観点からアメリカとの連携を基本としてきた。このため中国の南シナ海での行動には,米軍の偵察機や最新鋭沿岸戦闘艦の受け入れなど,軍事協力も含めて米国側に慎重にバランスを傾斜させてきた。さらに,フィリピンが国際司法裁判所に中国を提訴した件では,2016年7月のフィリピン勝訴判決に支持を表明し,ASEAN外交の場でも海洋自由の原則論を強く主張してきた。

これに反発する中国は,人民解放軍高官による恫喝的言論の表明にとどまらず,2016年11月24日には,シンガポール軍が台湾での軍事訓練後に輸送していた装甲車9台を,香港税関で押収させる実力行使に出た。中国政府は,押収を実行したのは一国二制度下で管轄権のない香港税関との原則論を述べ,香港当局も中国からの圧力を否定したが,シンガポール側の即時返還要求には直ちに応じず,2カ月以上を経た2017年1月末に返還が決定された。しかし,リー首相は3月のBBCとのインタビューで,当該問題は両国が慎重に対応するべき問題であったと述べており,中国が背後に存在したことを事実上認めている。

さらに,4月後半には政府が,北京で5月開催予定の「一帯一路国際フォーラム」にリー首相が参加せず,ウォン国家開発相兼第二財務相を派遣すると発表したことで,両国関係の緊張に改めて注目が集まった。この会議には,他のASEAN諸国は首脳級が参加予定にもかかわらず,リー首相は招待されなかったとされるなど,関係悪化についてさまざまな憶測を生んだ。

こうした事態に対して,5月中旬にはテオ・チーヒエン副首相が「第6回シンガポール・中国フォーラム」など複数の席上で,両国間関係の重要性や相互利益に言及し,関係改善へのサインを出している。6月中旬にはビビアン・バラクリシュナン外相が中国を訪問し,両国間の「一帯一路」での緊密協力や東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の交渉加速を確認し,「両国関係は強いものがある」と発言するなど,関係正常化への動きを見せた。同月後半にはターマン・シャンムガラトナム副首相もフォーラム出席のため訪中し,李克強首相と会談した。さらに,7月7日にはドイツで開かれたG20サミットの際,リー首相は習近平国家主席と会談している。この時のインタビューでリー首相は,「両国関係は多岐にわたるので問題はしばしば発生するが,双方は成熟した対応で前進しなければならない」「中国の影響力はより大きくなり,我々は中国との関係をどのように発展させるか考えなければならない」と述べた。この一連の動きについては,中国の相次ぐ圧力によって,シンガポールが姿勢変化を余儀なくされたとの見方がある。

しかし,8月にはシンガポールが中国に対し,けん制意思を表示する事件が発生した。内務省は8月4日,リー・クアンユー公共政策大学院に所属する中国系米国籍のホアン・ジン(黄靖)教授と妻を外国政府の工作員と断定し,「好ましからざる人物で永久に入国を禁じる」との声明を発表した。同教授は国際関係・中国関連が専門のオピニオン・リーダーの1人であったが,内務省によれば,外国政府の情報機関と共謀し,シンガポールの外交政策や世論に影響を与える活動をしていたとされる。内務省は,外国政府の国名を明示しなかったが,同氏の立場や論調から中国と広く認識されている。これに対してホアン教授は即座に疑惑を否定し,永久居住権の剥奪と国外追放の処分に抗告を行った。しかし,内務省は8月23日に抗告を退け,同氏と妻は9月8日に出国している。おそらく,事件公表を間近に控えたことを念頭に,8月1日の国会答弁でチャン首相府相は,「より巨大で強力な国家からの干渉でも,我々は沈黙しない」と述べている。

一方で,8月10日付のシンガポールの代表的英字紙『ストレーツ・タイムズ』は,シンガポールと向かい合うマレーシアのジョホール州の軍事基地に,中国がレーダー監視システムとロケット砲などを供与する可能性があると報道した。これについて,マレーシア政府・軍部は否定したが,アメリカがシンガポールを基盤としてマラッカ海峡を抑えている,いわゆる「マラッカ・ジレンマ」を打破しようと試みる中国の動きが,隣国マレーシアを巻き込みながら,シンガポールの安全保障に直接・間接の影響を及ぼすとの懸念が高まった。

このような経緯の後で,9月19日にリー首相は3日間の中国訪問に出発した。訪中前には,リー首相と李克強首相の双方が協力強化への期待感を示し,関係改善へのアピールを行っている。9月20日には習近平国家主席と会談し,習主席は「両国の新たな歴史的時代に,両国関係や実務協力の分野をさらに深化させる多くの機会があると信じる」と述べた。会談では,一帯一路,高速鉄道,アジアインフラ投資銀行(AIIB)といった経済面での相互協力だけでなく,安全保障・軍事面にも言及があったとされる。リー首相は訪中を振り返り,「両国関係は極めて安定しており,良好な状態にある。昨年は対処が必要ないくつかの事案はあったが,今年は多くの往来が行われている」(9月21日)としたうえで,主権国家同士である以上,見解の完全な一致はありえないが,相互理解は可能と表明している。

以上のように,シンガポールは重要な貿易・投資パートナーである中国との関係を早期正常化する必要があり,中国には2018年のASEAN議長国であるシンガポールを一旦は懐柔する必要があり,双方の思惑が一致した結果,表面的な緊張緩和は実現した。ただし,中国はシンガポールと台湾の軍事交流中止を要求したと伝えられる一方,リー首相に同行したン・エンヘン国防相には,中国側が両国の「画期的」な軍事交流を望んでいることを伝えたとされる。10月後半にはマニラでン国防相と中国の常万全国防相が会談し,中国が提案したASEANとの合同海上演習の積極推進などで合意しており,12月には軍事相互対話でシンガポールを訪問した人民解放軍高官からも,対テロ演習,海上演習,軍事訓練などの分野での二国間交流が提案された。このように中国は,従来の経済面での関係を越えて,軍事・安全保障面にも切り込む意図を見せはじめている。

もっとも,10月に訪米したリー首相は,トランプ大統領との会談で,米中両国の安定・建設的な関係維持を望むと表明した一方で,南シナ海問題については,海洋自由の促進に取り組むことを相互確認している。さらに,両国は防衛関係で強い結びつきがあり,東南アジアでのアメリカの軍事的プレゼンスを支持すると,改めて表明している。この発言を裏付けるように,4月には空軍が,9月には海軍がグアム沖に派遣され,訓練やアメリカ側との合同演習を実施した。8月にはオーストラリアとの間でも,同国空軍基地を訓練使用する協定の25年間延長に署名したほか,11月にはン国防相がインドを訪問して軍事相互対話を行った際に,インド海軍艦艇のチャンギ海軍基地への寄港拡大で合意しており,同氏は地域安全保障へのインドの積極関与を大いに歓迎すると述べている。

高まるテロリズムへの危機感優良な治安で知られるシンガポールだが,実際はテロ発生への危機感が強まっており,近年はIS(「イスラーム国」)に関連して多数の拘束者が出ている。6月1日に,内務省はテロリスク報告書を発表し,「シンガポールは主要な標的となっている」として,リスクは近年もっとも高いレベルにあると指摘した。また,SNSなどを通じて人々が容易に過激思想に染まる傾向について,6月にはリー首相が,9月にはシャンムガム内相兼法相が警告を発しているほか,10月にはン国防相が,国内で過激思想に傾倒した者は,過去1年で7倍に増加したと述べている。

実際に,脅威となりうる事例は頻発している。1月には入国を試みたインドネシア人が,靴爆弾やISの映像を携帯電話内に保存していたため強制送還され,6月には過激思想に傾倒してIS参加を企てたシンガポール人女性の拘束と,シリア反政府勢力への支援・参加を企てた民間警備会社所属の補助警官2人の逮捕があった。さらに,9月にはシンガポール軍襲撃やIS参加を企てたシンガポール人男女2人の逮捕,11月にはIS参加を企てたシンガポール人女性の逮捕などが相次いだ。このほか,シリア・イラクのIS支配地域でプロパガンダ映像に出演したシンガポール人IS戦闘員について,内務省が「とくに今回のケースを憂慮している」と危機感を示している。一方で政府は,他の宗教を侮辱・敵視・攻撃して宗教的調和を乱す活動も警戒しており,9月には過激なキリスト教伝道師2人,10月には同様のイスラーム教伝道師2人の入国を拒否している。

こうした状況下で,4月には国会がテロ対策のため大規模イベントの事前届出を義務付ける「公共秩序法」改正を可決し,9月にはテロ標的の可能性が高い施設に安全対策を命令できる「インフラ保護法」を可決した。このほか,国民全体の関心も高まっており,総合的対テロ計画「SGセキュア」の一環として導入されたアプリが約60万件のダウンロードを記録した。また,テオ副首相は企業にもテロ対策への連携重視を求めており,4月にはMASと警察商事調査局がテロ・マネー阻止の官民連携パートナーシップを開始し,リム人材相も「SGセキュア」参加企業を2020年までに3万社とする目標を打ち出している。

対日関係2月15日,シンガポールは太平洋戦争で日本軍の攻撃を受けて陥落してから,75周年を迎えた。これを記念する例年の式典に日本が初めて招待され,篠田研次大使が犠牲者に哀悼を示す声明を発表し,献花を行っている。シンガポール側の式典開催委員長は,「すべての国が第二次世界大戦の犠牲者であり,過去の敵であっても,今では平和で揺るぎのないパートナーとして,共に未来を歩んでいる」と述べており,日本の初参加を非常に有意義な出来事としている。

閣僚級往来については,日本からは5月に石井国交相と松野博一文科相,9月に上川陽子法相が,シンガポールを訪問している。シンガポールからは11月にオン教育相兼第二国防相が,日本を訪問している。このほか,先述のようにG20サミットに出席するためドイツを訪問した安倍首相とリー首相は,7月8日に首脳会談を行い,2016年の国交開始50周年を基礎とした二国間関係のさらなる発展,高速鉄道計画,環太平洋パートナーシップ(TPP)およびRCEPでの緊密な連携,南シナ海や北朝鮮をめぐる対応などを確認している。

2017年のシンガポールは,政治面では政府本命の候補を確実に新大統領として選出し,経済面では今後10年を見据えた経済方向性を提言して具体的な政策実行を開始している。これらはすべて,「第四世代」から選出される次の指導者・指導体制が率いる,新しい時代のシンガポールを迎えるための,準備であると言っても過言ではない。すでに,「第四世代」の閣僚たちの間では,後継者候補をめぐって,より具体的なコンセンサスが形成されつつあると考えられる。先々に予定・公言されているスケジュールからすれば,その帰結は2018年のなかで,より明確になるであろう。一方,外交・安全保障面では,2018年にはASEAN議長国を務めることになっており,南シナ海問題などをはじめとして,地域安定化に向けた外交的力量が,一層問われることになるであろう。

(開発研究センター)

| 1月 | |

| 9日 | 人民行動党(PAP),中央執行委員会を開催し,オン教育相など4人を新委員に任命。 |

| 2月 | |

| 6日 | チャン首相府相,大統領選挙を9月に延期と発表。 |

| 7日 | マレーシア政府,シンガポールと領有を争うペドラ・ブランカ島の問題で,国際司法裁判所に再審請求。 |

| 9日 | ヘン財務相,税制見直しと歳入拡大の必要に言及。 |

| 13日 | テオ副首相兼国家安全保障調整相,科学技術研究庁(Aスター)組織改編を表明。 |

| 15日 | シンガポール陥落記念式典に日本が初招待され,駐シンガポール日本大使が献花。 |

| 17日 | 海軍艦艇がベトナムのカムラン湾に寄港。 |

| 20日 | ヘン財務相,国会で予算案を発表。 |

| 3月 | |

| 1日 | リー首相,「技能・革新・生産性評議会」を「未来経済評議会」に改組と発表。 |

| 8日 | コー運輸相兼インフラ調整相,頻発する市内鉄道MRTの遅延減少に目標設定。 |

| 10日 | 財務省,ルクセンブルクとの二国間税務情報交換協定を締結。 |

| 11日 | 政府,不動産価格抑制策を一部緩和。 |

| 23日 | リー首相,訪問先のベトナムでグエン・スアン・フック首相と会談。 |

| 24日 | 政府批判で著名な若手ブロガーのエイモス・イー氏,アメリカで政治亡命を認められる。 |

| 4月 | |

| 3日 | 国会,公共秩序法改正を可決。 |

| 9日 | 徴兵制導入50周年記念式典を開催。 |

| 27日 | 首相府,閣僚昇格人事を発表。 |

| 5月 | |

| 1日 | テオ上級国務相とリー上級国務相,首相府相に昇格。 |

| 5日 | タン元議員,大統領選挙制度改定に関する異議を,最高裁高等法院に提訴。 |

| 12日 | 海上自衛隊護衛艦「いずも」,シンガポールに寄港。 |

| 15日 | 海軍創設50周年式典を開催。 |

| 16日 | 欧州連合(EU)司法裁判所,シンガポールとのFTA発効には全加盟国批准が必要と判断。 |

| 22日 | 人権派弁護士ラビ氏,大統領選挙制度改定は憲法違反として提訴。 |

| 27日 | リー首相,訪問先のフランスでオランド大統領と会談。 |

| 28日 | 国防省,2月に大規模なサイバー攻撃が発生し,個人情報が流出と発表。 |

| 6月 | |

| 1日 | 内務省,テロリスク報告書を発表。 |

| 14日 | リー首相の妹弟,リー・クアンユー元首相の旧居処分をめぐって,兄に公権力乱用があるとして非難声明を発表。 |

| 15日 | 最高裁高等法院,大統領選挙制度改定に関するラビ氏の訴えを棄却。 |

| 19日 | リー首相,一族内紛について国民に謝罪声明を発表。 |

| 20日 | 内務省,テロ関連容疑で補助警官2人を逮捕。 |

| 30日 | マレーシア政府,ペドラ・ブランカ島問題に関する2008年の国際司法裁判所判決について,解釈確認を請求。 |

| 7月 | |

| 1日 | 大統領選挙の立候補者資格認定を受付開始。 |

| 5日 | シンガポール=クアラルンプール間高速鉄道の国際入札説明会を開催。 |

| 7日 | リー首相,訪問先のドイツで開催されたG20サミット出席時,中国の習近平国家主席と個別会談。 |

| 8日 | 安倍首相とリー首相が個別会談。 |

| 14日 | 政府投資公社(GIC)系の物流不動産投資GLP,160億Sドルで中国系企業連合に売却決定。 |

| 26日 | アルジュニード・ホーガン地域協議会の独立調査団,労働者党(WP)幹部3人を善管注意義務違反で提訴。 |

| 29日 | MAS(金融管理局)のラビ・メノン長官,不動産価格抑制策の本格的緩和は時期尚早と表明。 |

| 8月 | |

| 4日 | 内務省,リー・クアンユー公共政策大学院所属の中国系米国籍教授を外国工作員と断定し,国外追放すると発表。 |

| 6日 | ハリマ国会議長,大統領選への立候補を正式表明。 |

| 10日 | 英字紙『ストレーツ・タイムズ』,マレーシア最南端の基地に,中国がレーダー監視システムとロケット砲を提供予定と報道。 |

| 19日 | 海軍,グアム沖でアメリカ海軍と初の合同海上演習を実施。 |

| 20日 | アメリカ海軍イージス艦,シンガポール東沖合で衝突事故。 |

| 21日 | ン国防相,オーストラリアでの空軍基地訓練使用を25年間延長する協定に調印。 |

| 23日 | 最高裁上訴法院,大統領選挙制度改定に関するタン元議員の上訴を棄却。 |

| 28日 | リー首相,次期大統領選挙の実施命令を公布。 |

| 9月 | |

| 4日 | 国防省,重要な外部契約につき,外国企業が請負業者の所有者となった場合は見直すと表明。 |

| 5日 | 首相府,タン社会・家庭開発相の次期国会議長就任予定を発表。 |

| 7日 | リー首相,訪問中のインドネシアでジョコ・ウィドド大統領と会談。 |

| 11日 | 大統領選挙委員会,ハリマ氏のみを立候補有資格者と認定。 |

| 13日 | シンガポール民主党(SDP),ハリマ氏議員辞職による補欠選実施を求め提訴。 |

| 14日 | ハリマ新大統領が就任。 |

| 16日 | 市内中心部で,大統領選挙に抗議する数百人規模の集会が開催。 |

| 18日 | ヤーコブ・イブラヒム通信・情報相,サイバーセキュリティ―法の議会提出を2018年に先送りと表明。 |

| 20日 | リー首相,訪問先の中国で習主席と会談。 |

| 26日 | 内務省,IS(「イスラーム国」)のビデオに出演したシンガポール人戦闘員に懸念表明。 |

| 10月 | |

| 1日 | シンガポールとトルコのFTAが発効。 |

| 3日 | 政府,越境鉄道法を国会に提出。 |

| 17日 | 警察当局と税関当局,組織犯罪活動容疑で55人を摘発。 |

| 23日 | リー首相,訪問中のアメリカでトランプ大統領と会談。 |

| 30日 | 内務省,外国人イスラーム伝道師2人の入国を拒否。 |

| 11月 | |

| 1日 | 国際商事仲裁を促進する調停法が施行。 |

| 3日 | ローWP書記長,2018年退任を発表。 |

| 6日 | 政府,入国管理局職員の権限を拡大した移民法改正案を国会に提出。 |

| 8日 | 税関当局,北朝鮮との貿易禁止を即時実施すると通達。 |

| 13日 | シャンムガム内相,人々の短期間での容易な過激思想感化に警告。 |

| 19日 | PAP党大会が開催され,リー首相が増税を明言。 |

| 12月 | |

| 5日 | リム通産相,訪問先の中国で経済協力・投資拡大に合意。 |

| 20日 | シンガポール=クアラルンプール間高速鉄道の国際入札を公示。 |

| 22日 | 大手企業ケッペルの子会社,ブラジルでの贈賄疑惑をめぐり,アメリカ司法省との司法取引・罰金支払いに合意。 |

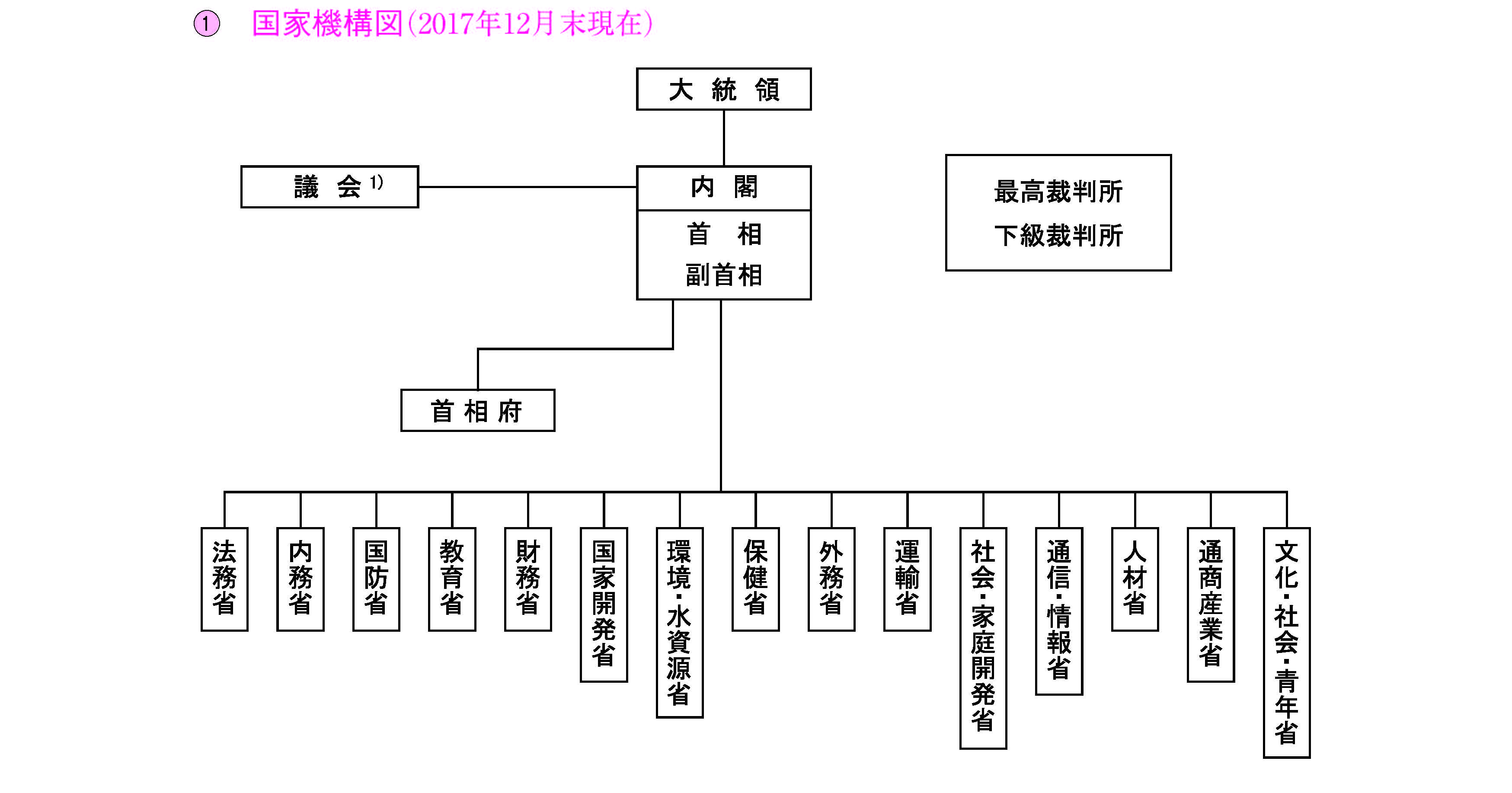

(注)1)一院制,議員数89(任期5年)。与党・人民行動党83議席,野党6議席。

(注)総人口は居住権者(シンガポール国民と永住権保有者)と非居住権者(永住権を持たない定住者あるいは長期滞在者)から構成。

(出所)Economic Survey of Singapore 2017およびStatistics Singapore ウェブサイト(http://www.singstat.gov.sg)。

(出所)Economic Survey of Singapore 2017.

(出所)Economic Survey of Singapore 2017.

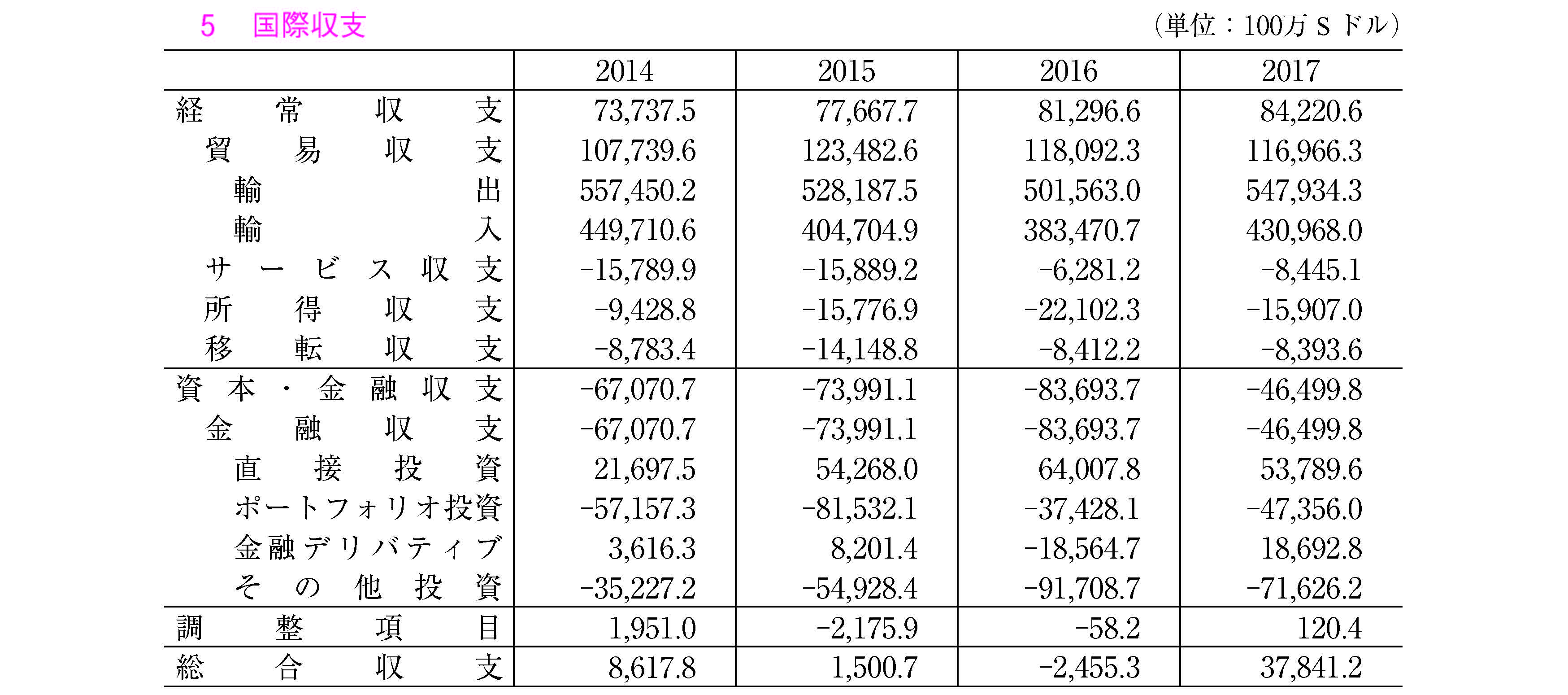

(出所)Economic Survey of Singapore 2017.

(出所)Economic Survey of Singapore 2017.

(出所)Economic Survey of Singapore 2017.