2018 年 2018 巻 p. 457-480

2018 年 2018 巻 p. 457-480

2017年に行われた主要2都市の市長選挙で,与党アワミ連盟(Awami League: AL)の候補者が落選した。ALは,選挙が公正に行われていることの証であるとして余裕の構えを見せたが,内部では執行部の責任を追及する声が上がった。最大野党バングラデシュ民族主義党(Bangladesh Nationalist Party: BNP)が弱体化するなかで党内の結束が緩み,内部分裂の動きも見られるなど,2018年末の国会総選挙を前に,盤石と思われていたシェイク・ハシナ首相率いるAL主導政権にほころびが見えはじめる一年となった。

このような状況のなかで,国定教科書におけるイスラーム関連記述の増加や宗教学校への公的な資格付与など,イスラーム主義団体の要求に沿った政策が次々と実行された。世俗主義を標榜するALがこれまで手を付けてこなかった分野での政策変更は,総選挙をにらんでのイスラーム主義層の取り込みであるとの見方が強い。

また,2016年10月より再燃したロヒンギャ難民問題が深刻化した。2017年8月以降にミャンマーから越境してきたロヒンギャの数は半年間で70万人に達し,政府は難民キャンプにおける支援を本格化させるとともに,本国への安全な帰還に向けたミャンマー政府との二国間交渉に取り組んだ。

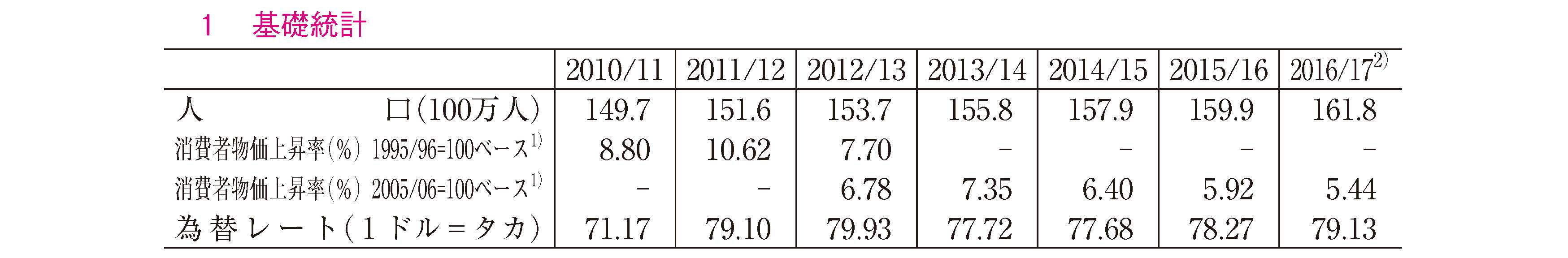

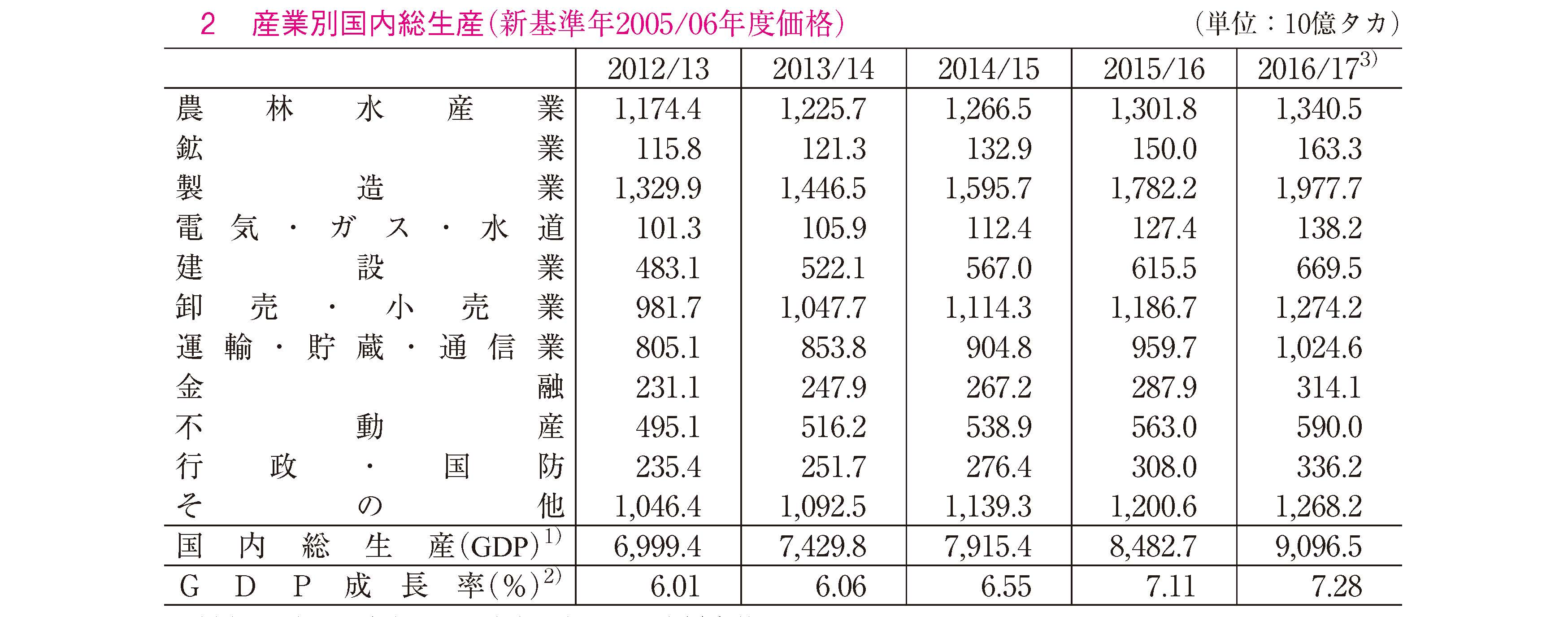

経済分野では,GDP成長率が7.28%を記録し,2015/16年度の7.11%に続き,7%台の成長を維持した。その一方で,深刻な洪水被害によりコメをはじめとする食糧物価が高騰し,国民の生活を圧迫した。また,海外送金が前年に続き減少したことから,経常収支が赤字となった。

治安に関しては,2016年7月のダカ襲撃テロ事件以降,現地警察による取り締まりが強化され,襲撃事件は減少したが,3月に空港付近の警察の検問所が自爆攻撃を受けるなど,予断を許さない状況が続いている。

2014年に実施された前回国会総選挙は,選挙の公平性が保たれていないとしてBNPを中心とした野党18連合がボイコットした状態で実施され,ALが3分の2以上の議席を獲得した。野党連合は再三にわたり中立的な選挙管理内閣制度の下での再選挙を要求してきたが,ALは応じてこなかった。次回総選挙は2018年末から2019年初頭に予定されているが,選挙を前に与野党の攻防が激しさを増してきている。とくに野党関係者の拘束,襲撃事件などが多発したことから与野党間の対立が深まり,公正な選挙実施に向けた協議は依然として進んでいない。

3月30日にはBNP系学生組織であるジャティオタバディー・チャットロ・ドール(Jatiotabadi Chatra Dal: JCD)幹部のヌルル・アロムが殺害され,5月20日には,ダカのBNP事務所に対して警察当局による強制捜査が行われた。また,6月18日には,チタゴンでBNP幹事長のミルザ・フォクルル・イスラム・アルムギルら幹部が,10月28日にはロヒンギャ難民キャンプ視察のため移動中のカレダ・ジアBNP総裁を乗せた車列が襲撃を受け,多数の負傷者がでた。

これに対してBNPは,ハルタル(ゼネスト)および政治集会を通じて抗議声明を出すと同時に,ロヒンギャ難民に対する政府の対応を批判することにより,国民の支持獲得を画策した。加えて,11月5日にトーマス・シャノン米国務次官ほか6人のアメリカ代表団と,12月7日に中国の外交団とジアBNP総裁が会談し,政治情勢について議論するなど,国際的な圧力による公正な選挙の実施に最後の望みをかけている様子がうかがえた。

BNPは,2月6日に「ハミド大統領が任命したKM・ヌルル・フッダ選挙管理委員長はハシナ政権と関わりが深い」と批判しており,中立的な「選挙時支援型内閣」の設置を要求している。これに対してALは憲法上の規定にないとして応じなかった。

BNPと共闘するイスラーム主義政党ジャマアテ・イスラーミー(イスラーム協会:JI)も,10月9日に幹部を含む9人が逮捕されるなど,弱体化を余儀なくされている。現地報道によるとJIの指導部は,8月にロンドンでジアBNP総裁と会談し,総選挙の出馬候補者82人のリストを提示した。JIは2013年に政党資格を取り消されており,現状では総選挙に党から出馬することができない。そのため,候補者はBNP,もしくは無所属として立候補する必要があり,今回のジア総裁との会談は,実質的な議席配分要求であるといえる。JIはBNPがこの要求を承諾することを条件に,JIとその学生運動組織であるイスラーミー・チャットロ・シビル(Islami Chhatra Shibir: ICS)による反政府運動の実施を約束している。一部の選挙区ではBNPの有力候補とぶつかるため,交渉の難航が予想されるが,JIはBNPとの共闘が決裂したとしても,2023年の総選挙を視野にいれ,2018年末に予定されている総選挙に候補者を無所属で出馬させる意向を示している。

クミッラ,ロングプル市長選挙の実施3月30日に実施されたクミッラ市長選挙で,BNP候補者のモニルル・ホック・サック(現職)が再選を果たした。サックは6万8948票を獲得し,次点のAL候補者のアンジュン・スルタナ・シマに1万票以上の差をつけて勝利した。BNPによると,サックとその支持者は選挙期間中にさまざまな妨害行為を受けたうえ,その行為に対して何の保護も受けられなかったとして,選挙実施体制を批判した。選挙委員会は投票率が約80%になるとの予想を出していたが,63.92%であった。

12月21日に実施されたロングプル市長選挙においては,国民党(Jatiya Party: JP)候補者のモスタフィザール・ラフマン・モスタファがALとBNPの候補者に大差をつけて勝利した。モスタファは16万489票,AL候補者のショルフッディン・アフメド・ジョントゥは6万2400票,BNP候補者のカウサル・ザマン・バブラは3万5136票で,選挙の投票率は74.3%であった。一部の投票所で,得票操作を恐れたBNP支持者が警察と衝突する事件が起きたが,選挙はおおむね平和裏に実施された。党単位で候補者を出さない形で行われた2012年12月の前回選挙では,ALが推薦する候補がJPの候補を破って勝利しているが,それを除けばロングプルにおいては1991年の民主化以降一貫してJPの候補が勝利しており,JPの重点地域であった。2014年の国会総選挙でALと共闘したJPは,2018年末の総選挙ではALとの14党連合に参加しない旨を表明している。

ALのオバイドゥル・カデル書記長は選挙結果を受けて「公正な政治と民主主義がこの選挙の勝利者である」と述べ,AL政権の下で選挙が公正に行われていることをアピールした。BNPは,支持者が投票行為を邪魔されたとして選挙の無効を訴えたが,選挙管理委員会のフッダ委員長は,有権者からの申し立てがないことを理由に訴えを退けた。

次期国会総選挙を占うという意味で関心の高かった2つの主要都市での選挙は,ともにAL候補者が敗北するという結果に終わった。この結果は盤石だと思われていたハシナ政権に大きな衝撃を与えるものだった。

第16次憲法改正への最高裁の違憲判決と長官の辞任2017年7月,最高裁上訴部が政府の訴えを退け,第16次憲法改正を違憲とする最高裁高裁部の判決を支持した。最高裁判事の罷免権を国会に与える第16次憲法改正は,法曹関係者の強い反発にもかかわらず,2014年9月に議会で満場一致で可決された。これにより,不正行為または能力の欠如を理由に,議会の3分の2以上の決議によって最高裁判事を罷免できることとなった。バングラデシュの憲法においては,最高裁長官は大統領が任命し,その他の最高裁判事は,長官と大統領とで協議して任命する制度となっており(第95条),任命に関しては以前から政府が司法に介入する素地があったが,罷免にも議会が介入することとなり,司法の独立が脅かされる事態となっていた。

これに対して2016年5月5日,最高裁高裁部は,司法独立の原則に反するとして,第16次憲法改正を違憲とする判決を出した。政府は判決を不服として,最高裁高裁部の憲法解釈に対する再審理権限を有する最高裁上訴部に上訴していたが,2017年7月3日,最高裁上訴部はそれを棄却する判決を出した。最高裁上訴部の判決を受け,ハシナ首相および閣僚は,シュレンドロ・クマール・シンハ最高裁長官を非難し,辞任を要求した。また,9月13日には違憲判決を無効とするための法的措置を求める決議を議会で可決した。

10月2日,最高裁はシンハ長官がオーストラリアで療養休暇を取る旨を発表したが,シンハ長官自身は療養であることを否定した。そして,渡航直後にマネーロンダリングや汚職など,11の容疑でシンハ長官が告発されていることを最高裁は明らかにした。議会と司法の混乱を受け,11月11日にシンハ長官はハミド大統領に辞表を提出した。

アワミ連盟によるイスラーム勢力の取り込み2017年1月に配布された政府認定の国語(ベンガル語)の教科書において,イスラーム保守強硬派の主張にのっとった改訂がなんの説明もなく行われたとして,リベラル派の有識者や報道機関が非難の声を上げた。これによると,過激なイスラーム思想を批判したことでも知られるフマユン・アジャドの作品など,17の詩と物語が国定教科書から削除された。また,アルファベットを習う際に使用される単語の例で,「o」はこれまで山芋の一種である「ol」を例えとして使用していたが,胸元や髪を覆うように着用するスカーフでイスラームの風習に沿った「orna」へと変更された。

教科書編集を担当するカリキュラム教科書委員会の委員長は,これらの修正は微細なものであり,事前に国民に知らせる必要はなく,また誰かの影響を受けたものでもないと現地報道に答えている。しかし,イスラーム保守強硬派のヘファジャテ・イスラーム(Hefazat-e-Islam: HI)は,「ヒンドゥー教徒と無神論者」によって書かれた詩を教科書から排除するよう求める声明を2013年に出しており,今回の改訂がイスラーム保守層に配慮したものであるとした見方を否定できない。

また,ハシナ首相は4月11日,宗教色が強いイスラーム教育機関であるコウミマドラサの代表を集めた会合で,政府がコウミマドラサにおけるダウラ・ハディースの学位を,イスラーム学やアラビア語の修士相当として公的な修了資格を付与する方針であることを明らかにした。

バングラデシュにおけるマドラサは,政府公認のアリアマドラサと非公認のコウミマドラサに分かれる。アリアマドラサは,ナショナルカリキュラムに従って普通教科を中心に教えているのに対して,コウミマドラサはイスラーム教義やアラビア語を教える割合が高く,宗教色が強い。そのため,これまでコウミマドラサにおける卒業・修了資格は公的に認められておらず,公務員や軍への就職に際し不利な立場に置かれていた。それに対して,1万数千校はあるといわれているコウミマドラサの卒業資格が認められないのは権利の侵害であるとして,HIやコウミマドラサの指導者は政府に異議を申し立てていた。これを受けて教育省は,2012年4月15日にHIの代表であるシャ・アフマド・ショフィを委員長とした,コウミマドラサ教育委員会を結成し,検討を進めていた。

コウミマドラサの卒業資格に関する議論は,イスラーム主義政党であるJIと連立を組んでいたBNP政権下で活発化した。2006年8月21日に当時のジア首相はダウラ・ハディースに対して,公的な学位を与えることを明言していたが,在任期間中に必要な手続きを終えることができなかった。教育情報統計局が2015年に出した報告書によると,140万人の学生が1万3902のコウミマドラサで学んでいるが,コウミマドラサ側は学生数を170万人以上であると主張している。また,コウミマドラサの9割が男子学生用のマドラサとなっている。

さらに,5月26日,政府は最高裁判所の前に設置された女神像を撤去した。ギリシャ神話の女神テミスをモチーフにした像は,正義の象徴としてAL政権下の2016年12月に設置された。それに対して,HIやイスラーム運動(Islamic Andolon: IA),ALのイスラーム保守グループであるアワミ・オラマ・リーグ(Awami Ole-ma League: AOL)といったイスラーム保守系グループが,像の設置は偶像崇拝にあたり反イスラーム的であるとして抗議運動を展開。女神像を撤去し,クルアンを置くよう求めていた。これに対してハシナ首相は,イスラーム指導者の集まった会合で,「なぜこのような像が設置されたかわからない」と発言するなど,抗議運動に配慮する姿勢をみせていた。

これら一連の動きの背景には,2018年末に予定されている総選挙を前に,イスラーム保守層を取り込みたいALの意向があったと考えられる。

自然災害の多発2017年は死傷者が多数発生する地震,洪水,サイクロン,土砂崩れといった自然災害が多発した。災害対応を主な任とする災害対策・救援省は,ロヒンギャ難民支援も担当していることから,年間を通じて非常に大きな役割を担った。

インドのトリプラで,1月3日現地時間の14時39分にマグニチュード5.7の地震が発生した。震源の深さは32キロメートルで,インドとバングラデシュを流れるダライ川の堤防が決壊し,周辺住民の家屋が流され被害が拡大した。バングラデシュでは,2人が死亡,3人が負傷した。

3月末から4月にかけて,バングラデシュおよび河川上流のインドの大雨が原因で,北西部において大規模洪水が発生した。これによりボロ米収穫前の農業地約22万ヘクタールが被害を受けたことから,一時的にコメの価格が2016年同時期と比べて58%上昇した。

また,5月29日の明け方にサイクロン「モラ」がコックスバザールに上陸し,インド北東部へと抜けた。最大風速は32.5メートル毎秒で,土砂災害や高潮により330万人が被災し,少なくとも136人が負傷,9人が死亡,81人が行方不明となった。被害がもっとも大きかったのはコックスバザールで,20万人が住む場所を失った。経済損失は総額500万ドルになると推計される。当時,コックスバザール南部には30万人を超えるロヒンギャ難民がいたが,キャンプ内における被害は明らかにされていない。

6月12日には,大雨によりチタゴン丘陵地帯で大規模な地滑りが発生し160人が死亡,187人が負傷した。計8万人が被害を受けており,ランガマティでの被害が甚大であった。

7月から8月にかけて北部22県で再び大規模な洪水が発生し,121人が死亡,約24万人が被災した。一部地域では3月から4月にかけての洪水被害からの復旧もままならない状況であったため,家屋や農地,インフラに甚大な被害がでた。

111万人のロヒンギャ難民「アラカン・ロヒンギャ救世軍」(ARSA)を名乗る武装勢力が8月25日,ミャンマー・ラカイン(ヤカイン)州の警察・軍関連施設を襲撃した。これに対してミャンマー国軍は,ロヒンギャ集落で掃討作戦を実施した。「国境なき医師団」の調査によると,この作戦で1カ月の間に6700人のロヒンギャが殺害されたとされる。軍はロヒンギャの村々に火をつけARSAのメンバーが隠れる場所を徐々になくしていく作戦に出たことから,ロヒンギャはバングラデシュに追い立てられることとなった。結果的に,半年間で70万人ものロヒンギャが国境を越え,それまでにバングラデシュにいたロヒンギャと合わせて約111万人が難民キャンプで生活を送る事態となった。難民キャンプを11月に訪問したパッテン国連事務総長特別代表は,ミャンマー国軍兵士による女性に対する集団レイプなど「人道に対する罪」にあたる残虐行為が組織的に行われたとして,ミャンマー政府を非難した。

バングラデシュ政府は当初,イスラーム武装勢力に対する懸念をミャンマー政府と共有するなど,ミャンマー政府を擁護する立場をとった。その背景には,2016年のダカ襲撃テロ事件以降,イスラーム武装勢力掃討作戦を実施しているバングラデシュ政府にとって,ミャンマー政府および軍部との協力関係が不可欠であったことや,難民のミャンマーへの最終的な送還を念頭に置き,良好な関係を維持したいという思惑があったと考えられる。ミャンマーを通って中国に抜ける交易ルートと,ラカイン州との貿易に関する権益の確保も後押しした。

また,越境したロヒンギャの大半は,コックスバザール南部で難民生活を送っているが,北側にはバングラデシュ政府と先住民族間の土地問題を抱え,イスラーム武装勢力の基地も複数あることが指摘されているチタゴン丘陵地帯がある。さらにその北には,紛争問題の火種を複数抱えているインド北東部があり,これらの地域を縦断する形で,武装勢力の資金,武器,人的ネットワークが形成されることへの懸念をバングラデシュとインドは共有している。

インドでは,8月28日にキレン・リジジュ内務閣外大臣が国会において,安全保障上の脅威であることと,安い労働力の流入による賃金低下を理由に,ロヒンギャ難民を国外追放する方針を発表した。インド国内には今回の事件以前から4万人のロヒンギャ難民がおり,そのうち1万6000人が国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の難民認定を受けているが,インド政府は認定を受けているロヒンギャも同様に国外に追放されるべきと主張している。これに対し,ロヒンギャ側の代表2人がインド最高裁に政府の送還方針を撤回するよう求める訴えを起こしたが,判決は先延ばしにされている。

このような背景からバングラデシュ政府はこれ以上の難民流入を防ぐため,最低限の人道支援にとどめた。しかしながら,急増する難民と国際社会の関心の高まりから,消極的な難民政策は変更を余儀なくされた。9月15日のスワラージ印外相とハシナ首相の電話会談において,スワラージ外相は状況の変化を「ローカルイシューから,グローバルイシューに」と表現し,対応策を協議した。結果として,9月中旬から徐々に国連機関やNGOによるロヒンギャ難民支援を拡大すると同時に,これまで同調姿勢をとってきたミャンマー政府に対して,難民の帰還を受け入れないことを理由に,ハシナ首相が非難声明を出すに至った。

また,バングラデシュ側の方針転換の背景には,不十分なロヒンギャ難民支援に対して,野党やNGO,イスラーム保守層からの批判が高まったことがある。とくにイスラーム保守強硬派のHIが積極的に政府批判を展開した。HIの代表は「ロヒンギャへの弾圧がやまなければ,ミャンマーでジハードが起きるだろう」と発言するなど,政府に対する攻勢を強めた。2018年末に予定されている国会総選挙を前に,最大野党BNPやHIが,ロヒンギャ問題を政治化し,与党批判の材料として使うのを無視できない政治的な思惑もあったと考えられる。また,コックスバザールにおいてはもともとBNPやJIの強い支持基盤があることから,同地域のAL候補者から,これ以上ロヒンギャ問題を放置すれば,選挙に悪影響が出るとして,執行部を批判する動きも見られた。これを受け,ハシナ首相は9月12日にキャンプを訪問し,難民に寄り添う姿勢を見せた。

難民の帰還に向け,両国政府は11月15日からミャンマーのネーピードーで会合を開き,11月23日に合意文書への署名に至った。しかし,帰還の具体的なプロセスや期限などで合意に至らず,両政府は合意文書を公表しなかった。現地報道によると,今回の合意は1992年の帰還事業の際に結ばれた協定を基礎としており,バングラデシュ側は,1年以内の帰還完了と,帰還プロセスに国連機関を関与させることを求めた。ミャンマー側は,署名から2カ月以内に帰還を開始することを求めたが,帰還完了期限と国連機関の関与については難色を示した。合意に基づき,両国で越境したロヒンギャのリストの作成が開始されたが,バングラデシュ側での作業が終わっていないとして,帰還開始には至らなかった。

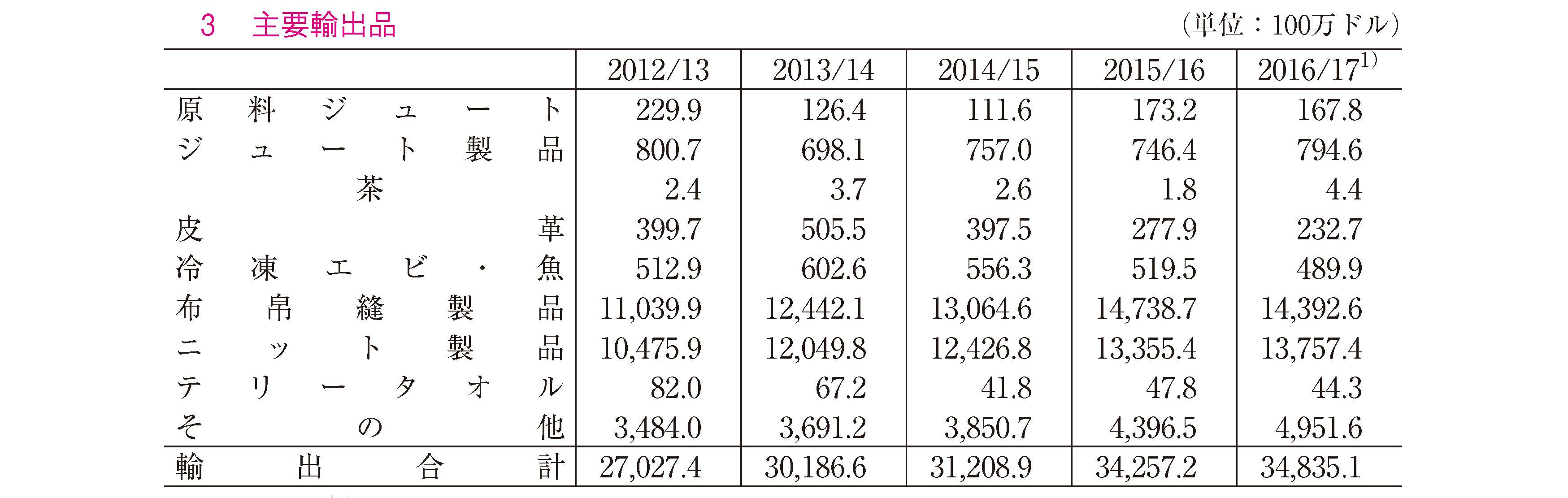

2016/17年度(2016年7月~2017年6月)のGDP成長率は7.28%を記録し,2015/16年度の7.11%に続き,7%台の成長を維持した。主力産業である衣料品の輸出や内需,インフラ需要が成長を後押しした。IMFは2017/18年度のGDP成長率を7%と予測しており,安定した経済成長がしばらく続く見込みだ。第7次5カ年計画(2016~2020年)では,GDP成長率8%を最終目標としており,政府は経済インフラの整備と治安状況の改善によるさらなる投資の呼び込みを進めている。産業別にみると,GDPの56.5%を占めるサービス業と29.2%を占める鉱工業(製造業・建設業含む)が成長をけん引した。

また,2016/17年度の1人当たりGDP(名目値:市場交換レート)は1538ドルで,初めてパキスタンの1470ドルを上回る結果となった。パキスタンの人口増加が1人当たりのGDPを押し下げたと考えられる。

一方で,食糧価格の高騰を背景に消費者物価指数の上昇傾向が見られた。10月の物価上昇率は過去2年間で最高の前年同月比6.04%で,食糧価格に限っていえば11月の物価が同7.09%,12月は同7.13%上昇した。食糧価格の上昇は,相次ぐ洪水被害によってボロ米が大きな被害を受け,コメの価格が高騰したことが主な原因だ。生産量の落ち込みに伴ってコメの備蓄が減少し,1月に53万トンあった備蓄は,7月頭には15万トンにまで落ち込んだ。そのため,政府は2011年以来となるコメの大量輸入に踏み切った。また,8月にはコメの輸入関税引き下げを行ったが,国内米価を押し下げるには至らなかった。7月から12月にかけての粗米の価格は1キログラムあたり42タカから50タカで,2016年の同時期の価格が最大でも33タカであったことを考えると,国民生活に与えた影響は大きいといえる。コメの価格高騰はとりわけ貧困層の生活に大きなダメージを与えることから,総選挙を前にALは迅速な対応を迫られている。

食糧価格が高騰する一方で,非食糧価格の上昇率は低下した。世界銀行ダカ事務所のエコノミストは,コメの価格高騰に伴い,国民の食糧への支出が増加し,非食糧に資金が流れなくなったことが理由ではないかと指摘している。非食糧価格の上昇率が11月の4.10%から12月の3.85%に減速したことで,最終的に物価上昇率は11月の5.91%から12月の5.83%に低下した。

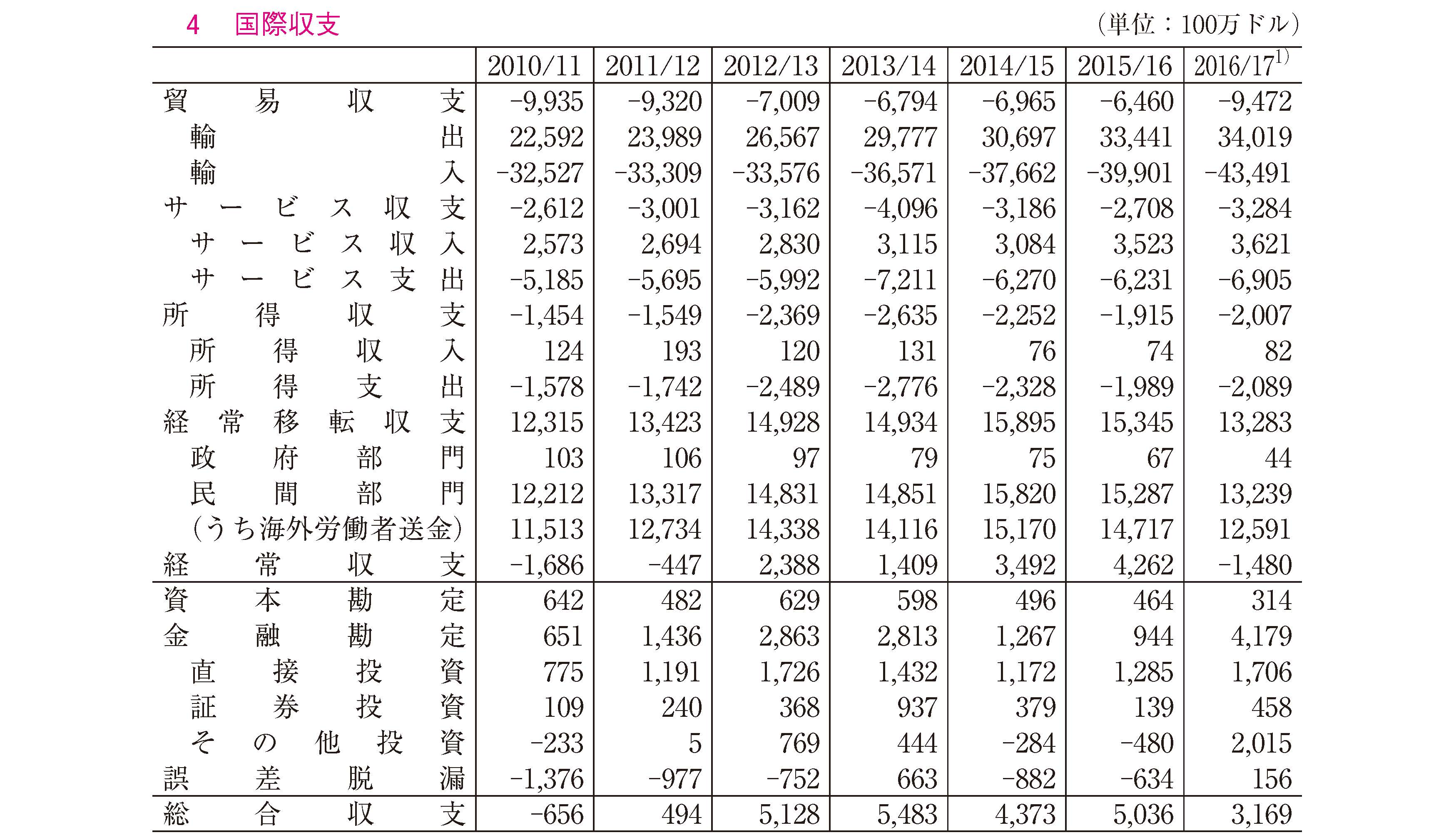

海外出稼ぎ労働者からの送金の減少海外の出稼ぎ労働者からの送金額は135億3000万ドルで,過去6年間で最低となった。出稼ぎ先の6割を占める中東からの送金額が,不安定な中東情勢と原油価格の下落に伴い減少したことに加え,2013年から2014年におけるサウジアラビアやマレーシアの出稼ぎ労働者受け入れ制限による海外労働者移住者数の減少の影響が,2017年になって出はじめたためと考えられる。加えて,手数料の安い非合法な形での送金が増加したことも要因として指摘されており,実際の送金額は公式の数字より大きいことが予想される。

バングラデシュは貿易赤字を海外出稼ぎ労働者からの送金で穴埋めすることにより経常収支をプラスに保ってきたが,海外労働者からの送金額が減少したことにより,2016/17年度の経常収支は赤字となり,タカ安が進行した。2017/18年度以降は,日本や中国,インドの支援による大型インフラ案件が複数実行に移されることから,設備等の輸入が増加し,貿易赤字がさらに拡大するとみられる。

2016年1月以降,バングラデシュ中央銀行は世界的な原油・穀物価格の低下によりインフレ懸念が弱まったことを背景に,民間への融資促進を目的とした金利の引き下げを行っているが,2018年1月に出された金融政策の中でタカ安に対する懸念を表明しており,今後金利を引き上げる可能性も指摘されている。

取り締まり強化による治安の改善と投資の拡大日本の援助関係者7人を含む民間人20人が殺害された2016年7月のダカ襲撃テロ事件以降,現地警察は取り締まりを強化し,2017年5月までの間に武装勢力のメンバー92人を殺害,1050人を拘束した。殺害されたなかには,ダカ襲撃テロ事件の首謀者とみられるタミム・アフメド・チョウドゥリも含まれる。また,若者が過激思想に感化されるのを防ぐために,テレビCMや看板を作成するなど,政府は一般の人の目に見える形で過激派の問題を提起した。これにより,襲撃事件は減少したが,3月24日午後8時頃に,ダカ国際空港前交差点付近の警察の検問所が自爆攻撃を受けるなど,予断を許さない状況が続いている。現地警察高官によると,ダカの警備人員を事件前の倍にし,私服警官を動員するなどして治安維持にあたっている。ダカ襲撃テロ事件現場周辺には装甲車も配備されており,検問所には武装した警官や特殊部隊(Rapid Action Battalion: RAB)が監視にあたっている。また大学などの高等教育機関と連携し,数日間休んだ学生の情報を共有するシステムを構築するなど,若者が武装勢力に感化され,実行犯として動員されないよう対応にあたっている。

政府は,テロを一切容認しない「ゼロ・トレランス・ポリシー」を掲げる一方で,武装勢力のメンバーが追い詰められ,過激な行動に出るのを防ぐため,投降したメンバーの社会復帰を促すプログラムを検討している。ハシナ首相は,4月26日にRAB本部で行われた記念式典で,武装解除したすべてのテロリストに対して,普通の生活に戻るための支援を与える意向を示した。

これらの対策の成果もあり,テロ事件によって停滞が危惧された直接投資も堅調な伸びをみせ,直接投資受入額(ネット)は前年比3割増の17億600万ドルとなった。進出する日系企業も増加し,2016年の245社から,2017年7月には255社となった。ジェトロは8月4日,シンガポールで日本とバングラデシュの企業関係者を集め,ビジネス機会を創出する「B to B会議」を開催するなど,官民あげて日本からバングラデシュへの投資を促進する姿勢を見せた。

バングラデシュの投資環境を整えるうえで治安と同様に懸念材料となっているのがエネルギー問題である。アジアインフラ投資銀行(AIIB)は3月28日に慢性的なエネルギー不足に対処することを目的として,天然ガスインフラ・効率性改善プロジェクトに6000万ドルを拠出する意向を示した。ガスの生産性向上と,チタゴンとバクラバットをつなぐガス・パイプラインなどのインフラ拡張整備が含まれる同プロジェクトには,2016年11月にアジア開発銀行(ADB)が1億6700万ドルの融資を承認しており,AIIBとADBの共同出資プロジェクトとなる。AIIBは前年6月にも,配電システムを改善・拡大するプロジェクトに1億6500万ドルの融資を承認しており,エネルギー需要に応えるためのインフラ整備がバングラデシュ経済の鍵になるとの認識を示している。

4月7日,ハシナ首相がインドを訪問し,二国間協議が行われた。協議では有償資金協力,交通・運輸,国防,およびティスタ河川の水分配などに関して議論が交わされ,経済・国防分野で22の協定が締結された。また,バングラデシュに対して45億ドルの借款による支援が約束された。この額はインドによる対外支援の中で最大となる。インドは過去6年間,バングラデシュに対し80億ドルの有償資金協力を行っており,ハシナ政権の経済政策を支えた。

上記の45億ドルの中には軍備増強のための5億ドルの支援が含まれる。バングラデシュは軍装備品の多くを中国から購入しており,2016年には2億300万ドルで潜水艦2隻を購入し,2017年から運用を開始している。インドによる支援は,軍装備品を通じてバングラデシュへの影響力を強める中国に対して存在感を誇示する意味合いもあったと考えられる。

他の国防分野に関しては,両国国境沿いの武装勢力への対策などが協議され,包括的防衛協力合意が締結された。2009年から2014年にかけて,バングラデシュ政府はインドを拠点とする武装勢力の指導者17人を逮捕・拘束し,数人をインドに送還している。ダカ襲撃テロ事件以降,両国はとくにイスラーム武装勢力に対する警戒を強めており,情報共有などテロ対策で協力関係を強化している。

交通・運輸に関しては,11月9日にクルナとコルカタを結ぶ鉄道が開通し,新たにコルカタ=クルナ=ダカ間のバス交通網が発表された。

エネルギー分野では,原子力発電所の建設計画で,主として安全管理分野においてインドがバングラデシュを支援する協定が調印された。これにより,ロシア主導で進められている原子力発電の開発にインドも関与することとなる。

政治的には,2014年にインド人民党(BJP)が政権の座に就いて以降,モディ印首相とハシナ首相は両国の関係改善を推し進めている。両国に点在していた飛び地を交換する2016年の国境線画定の合意は,第2次ハシナ政権おける最大の外交成果であったといえる。一方で,インド製品のバングラデシュ領内通過に関する協定などは,バングラデシュ政府のインド政府に対する過剰な譲歩であるとする見方もある。また,長年の懸案事項で国民の生活に直接的な影響があるティスタ河水共有協定は,2016年に署名が見送られて以降進展がみられない。ティスタ河は両国の共有河川であり,上流インドでのダム建設に伴う水量減少による農業への影響がバングラデシュで問題となっている。例年乾期になると各報道機関がティスタ河の水量減少による北西部農民の窮状を報じるなど,国内世論の反インド,ひいては反AL感情を高めかねない事項となっており,総選挙を前にハシナ政権に対する野党からの批判材料となっている。

対中関係11月18日,ハシナ首相は王毅中国外交部長とダカで会談し,両国の経済協力に関して協議がなされた。また,同会談において中国側はロヒンギャ問題解決に向けた協力を表明した。中国にとって,インド洋に面するベンガル湾を有するバングラデシュはインドに対する地政学的影響力の拡大という意味合いからも経済市場,生産拠点としても重要な国であり,軍事・経済の両面でハシナ政権と緊密な協力関係を築いてきた。

バングラデシュにとっても中国は最大の輸入国であり,2016/17年度輸入総額は101億9380万ドルに上った。輸入額全体の25.2%を占め,続くインド(15.2%),シンガポール(6.1%),日本(4.3%),韓国(3.2%)を大きく引き離している。家電製品や工業用・農業用機械に加え,バングラデシュの主力産業である縫製品の原材料も多くは中国産である。

直接投資では,2017年9月時点で中国の累積額は13位で,9位のインドや12位の日本に後れをとっている。しかし,2月に中国国有企業の振華石油控股有限公司が,アメリカ企業シェブロンから国産天然ガスの約56%を採掘するガス開発事業を買収する可能性があると報じられた。買収額は約20億ドルと見込まれ,取引が成立すれば,年間1600万トンの石油に換算される天然ガス採掘権が中国に渡ることとなる。これによって中国の累積直接投資は,バングラデシュにおいて1位に躍り出ることが予想され,貿易・投資の両面での存在感がいっそう高まるとみられる。

ALによる野党BNPに対する攻勢が強まるなか,12月7日,中国共産党の外交団がジアBNP総裁および党執行部と会談した。ティスタ河川問題などでALの対印外交姿勢に国民の不満が高まりを見せつつあるなか,中国が弱体化するBNPを擁護する姿勢を見せるのか,今後の動向を注視する必要がある。

対日関係2016年7月のダカ襲撃テロ事件以降,日本の援助関係者の活動が一部制限されるなか,ハード・ソフトの両面で安全対策を徹底したうえで開発プロジェクトが継続された。そして,バングラデシュの会計年度の最終月である2017年6月末に,火力発電所建設や国際空港拡張工事,都市交通整備などを含む総額約1800億円の円借款契約への調印がなされた。これにより,2014年の日バ首脳会談で安倍首相が言及した6000億円の支援が,4年間で達成される見込みとなった。現地での活動が制限されるなかで,例年どおりのスケジュールで開発支援を継続できたことは,テロに屈しない強固な二国間関係をアピールする意味合いがあった。

11月18日から20日にかけて河野太郎外相がバングラデシュを訪れ,外相会談およびロヒンギャ難民キャンプの視察を行った。外相会談においては,「包括的パートナーシップ」の下,バングラデシュの2021年までの中進国化実現に向けて全面的に協力する旨が述べられ,経済協力に関する協議がなされた。

また,河野外相による北朝鮮への圧力を最大限まで高めるとの発言に対して,アリ外相から日本の立場を強く支持する旨の発言があった。バングラデシュには北朝鮮大使館があり,会談を通じて北朝鮮へ圧力をかけるねらいがあったと考えられる。加えて,バングラデシュが日本の安保理常任理事国入りを支持する立場であることを確認し,安保理改革の実現に向けて連携していくことで一致した。

河野外相はまた,難民の帰還を含むロヒンギャ問題の恒久的解決に向けた支援を表明した。これによると8月26日以降に実施された400万ドルの緊急支援協力に加え,国際機関を通じた食糧などへの支援,計1860万ドルが約束された。新たに決定したのは,国連世界食糧計画(WFP)を通じた緊急無償資金協力1500万ドルとUNHCRへの360万ドルの支援増額である。

ロヒンギャ問題に関しては,いち早く外相が難民キャンプを訪問し,支援を約束した日本に対する評価は高い。一方で,国連総会第3委員会(11月16日)や国連人権理事会(12月5日)における,ミャンマー政府に対する非難決議を日本が棄権したことに対して,バングラデシュ政府内からは不満の声も上がっている。日本政府としては,欧米諸国がミャンマー政府を強く非難するなかで,ミャンマーと中国が接近することをけん制すると同時に,バングラデシュ・ミャンマー両政府との対話を通じて,この問題を解決するねらいがあると思われる。

憲法第123条第3項(a)によると,任期満了による解散の場合,解散の期日に先立つこと90日前から解散の期日当日までの間に選挙を行うこととされる。現政権の初議会は2014年1月29日であるため,次回国会総選挙は2018年10月31日から2019年1月28日までの間に実施される見込みだ。

しかし,総選挙を前に,野党関係者の拘束・襲撃事件が多発しており,野党関係者は批判を強めている。BNPは報道に対して,2013年から2017年の間に34人が逮捕,435人が失踪し,そのうち39人が遺体で発見され,252人がいまだに行方不明であると指摘している。2018年2月8日には,ダカ特別裁判所が慈善団体の基金横領の容疑でジアBNP総裁に懲役5年,ロンドンにいるタリク・ラフマンBNP上級副総裁に懲役10年の有罪判決を言い渡した。ジア総裁が刑務所に収監される事態を受け,BNPは全国で抗議運動を展開した。一連のBNP幹部の逮捕は,2年以上の有罪判決を受けた者は国会総選挙に出馬できないという憲法規定を利用したBNPへの攻勢であるとの見方も強い。

また,2010年より実施されている,独立戦争時に西パキスタンの側について虐殺行為に加担したものを裁く国際戦争犯罪法廷においては,2017年に大きな動きはみられなかったものの,2018年1月10日に2人に死刑,3人に終身刑の判決が下された。本法廷では,これまでにJI幹部6人,BNP幹部1人に対して死刑が執行されており,裁判の政治利用であるとの批判も大きい。

国連事務総長のスポークスマンは,2018年2月26日,国際社会にロヒンギャ難民支援を訴える一方で,バングラデシュ政府に対して公正な選挙を求める声明を出した。ロヒンギャ難民支援を大規模に実施する以上,国連としてもバングラデシュに民主的な体制を維持してもらう必要があることから,今後もALに対する公正な選挙実施に向けた国際社会からの圧力が強まると考えられる。

深刻化するロヒンギャ難民問題は,一歩間違えると国内外からの批判を免れないことから,国会総選挙を前にハシナ政権は慎重な対応を余儀なくされている。キャンプにおいては雨季の土砂災害や感染症の拡大が予想されており,111万人の命を守るには国際社会の支援が不可欠だ。また,二国間合意に基づく帰還事業が,ミャンマーにおける安全を十分に担保したうえで,本人の同意のもとに実施されているか,進捗を注視する必要がある。

(東京外国語大学)

| 1月 | |

| 3日 | インドを震源とする地震で2人が死亡。 |

| 5日 | バングラデシュ民族主義党(BNP)が2014年の国会総選挙が非民主的であるとして抗議集会を実施。 |

| 6日 | 治安当局が2015年の邦人殺害事件の実行犯を銃撃戦の末,殺害。 |

| 8日 | ムヒト財務相,訪日。 |

| 10日 | アワミ連盟が,ボンゴボンドゥ帰還記念日を祝う集会を開催。 |

| 10日 | ミャンマー副外務大臣チョー・ティンが3日間の日程で来訪。 |

| 13日 | 治安当局が2016年のダカ襲撃テロ事件の首謀者の一人とされるイスラーム武装勢力のメンバーを逮捕。 |

| 16日 | 武井外務大臣政務官がアラム外務担当国務大臣と面会し,ダカ襲撃テロ事件後の安全対策措置に謝意を表明。 |

| 16日 | ハシナ首相が,ミャンマー政府に対し,難民化しているロヒンギャの帰還を要請。 |

| 28日 | ラカイン(ヤカイン)州諮問委員会の代表団がダカを訪問。ロヒンギャキャンプを訪問したのち,アリ外相と会談。 |

| 29日 | 外務省がミャンマー大使を呼んで無国籍状態にあるロヒンギャ数万人が流入していることへの「深い懸念」を表明。 |

| 2月 | |

| 1日 | パレスチナ首相が3日間の日程で来訪。 |

| 3日 | チタゴン丘陵地帯カグラチャリ県で行われていた仏教徒行事の会場にトラックが突入。 |

| 5日 | 緊急即応部隊(RAB)がダカ市ジャトラバリ地区で掃討作戦を実施し,武装勢力のメンバーを逮捕。 |

| 6日 | 任期満了にともない,新たな選挙管理委員会のメンバーが発表される。委員長にはKM・ヌルル・フッダが任命される。 |

| 6日 | 渡邉正人駐バングラデシュ大使とアゾム財務省経済関係局次官との間で,供与額5億円の無償資金協力「第3次初等教育開発計画」に関する書簡の交換が行われる。 |

| 17日 | 仏教徒であることを理由に在留邦人に対してSNS上で殺害予告が出される。 |

| 17日 | 李亮喜・国連特別報告者,来訪。 |

| 22日 | ロイター通信が,中国の振華石油がアメリカ石油大手シェブロンから天然ガス田を買収することで暫定合意したと報じる。 |

| 23日 | インド外務次官スブラマニヤム・ジャイシャンカル,来訪。 |

| 27日 | 児童婚禁止法を可決。 |

| 28日 | バングラデシュ共産党,バングラデシュ社会党主導の下,ガス料金値上げに抗議するハルタルを実施。 |

| 3月 | |

| 1日 | ダカ市内ガブトリ地区にて,輸送労働者と治安当局が衝突。 |

| 2日 | BNPがガス料金値上げに抗議する座り込みデモを実施。 |

| 2日 | イギリスのアジア太平洋担当大臣アロク・シャーマ,来訪。 |

| 3日 | ダカ襲撃テロ事件の指導者アブル・カシェムを逮捕。 |

| 6日 | ガジプール県トンギ地区にて,公判中の容疑者を護送する車両が襲撃される。 |

| 7日 | コミラ県チャンディナ地区の高速道路で,バスを検査する警察官が襲撃され負傷。 |

| 7日 | 岸外務副大臣,ハシナ首相と会談。 |

| 10日 | ヘファジャテ・イスラームが最高裁判所前に設置していた女神像の撤去を求める全国規模の抗議活動を実施。 |

| 12日 | 魏鋼・中国海軍少将,来訪。 |

| 15日 | チタゴンで治安当局による掃討作戦が行われ,過激派2人が死亡,2人が逮捕される。 |

| 20日 | チタゴンで治安部隊が過激派の掃討作戦を実施。 |

| 24日 | ダカ国際空港付近の警察の検問所が自爆攻撃を受け,2人が負傷。 |

| 24日 | シレットにおいて過激派の掃討作戦を実施。 |

| 25日 | シレットの過激派拠点で爆弾が爆発し,一般市民を含む6人が死亡,40人以上が負傷。 |

| 28日 | 日本政府がロヒンギャ難民に対し,計200万ドルの緊急無償資金協力を決定。 |

| 28日 | 北西部における大規模洪水の被害が深刻化。 |

| 28日 | アジアインフラ投資銀行(AIIB)が天然ガスインフラ・効率性改善プロジェクトに6000万ドルを拠出する意向を表明。 |

| 30日 | クミッラにおいて市長選挙を実施。 |

| 30日 | 治安部隊がガジプール県トンギ地区にて過激派の掃討作戦を実施。 |

| 30日 | BNP系学生組織であるJCD幹部ヌルル・アロムが殺害される。 |

| 4月 | |

| 7日 | ハシナ首相,訪印。 |

| 11日 | 陳雷・中国水利部長,来訪。 |

| 11日 | イギリス国際開発省のマイケル・ウォルトン卿,来訪。 |

| 11日 | ハシナ首相がコウミマドラサへの公的学位の付与に言及。 |

| 24日 | 中国のアジア業務特別公使孙国祥,来訪。 |

| 25日 | ラジシャヒ県にて過激派掃討作戦を実施。 |

| 26日 | ダカで,武装勢力のメンバーとして爆弾の製造に従事していた男を逮捕。 |

| 26日 | デーヴィッド・キャメロン前英首相,来訪。 |

| 26日 | 全哲洙・中国共産党中央委員会統一戦線工作部副部長,来訪。 |

| 26日 | ハシナ首相が,投降した過激派組織メンバーに支援の意向を表明。 |

| 5月 | |

| 20日 | ダカ市内グルシャン地区にあるBNP事務所に対して,警察当局が強制捜査を実施。 |

| 22日 | ノルシンディ県ガブトリ村で過激派の掃討作戦を実施。 |

| 26日 | 最高裁判所前に設置されたギリシャ神話をモチーフとした女神像が撤去される。 |

| 29日 | サイクロン「モラ」がコックスバザールに上陸し,9人が死亡,136人が負傷。 |

| 6月 | |

| 7日 | アラム外務担当国務大臣が岸外務副大臣を表敬訪問。 |

| 12日 | チタゴン丘陵付近で土砂災害が発生し,160人が死亡,187人が負傷。 |

| 15日 | 日本政府とバングラデシュ政府の間で,官民連携(PPP)事業の基本合意書が交わされる。 |

| 18日 | BNP幹部ミルザ・フォクルル・イスラム・アルムギルが,チタゴンにて襲撃される。 |

| 29日 | 国際協力機構(JICA)が,6事業,総額1782億2300万円を限度とする円借款契約に調印。 |

| 7月 | |

| 3日 | 最高裁上訴部が政府の訴えを退け,第16次憲法改正を違憲とする最高裁高裁部の判決を支持。 |

| 5日 | タイの外務大臣ドーン・ポラマットウィナイ,来訪。 |

| 5日 | フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官事務所コミッショナー,来訪。 |

| 13日 | スリランカ大統領のマイトリパーラ・シリセーナ,来訪。 |

| 20日 | ダカのアシュリア地区で過激派の掃討作戦を実施。 |

| 8月 | |

| 3日 | イスラーム協力機構(OIC)事務局長のユースフ・アハマド・アル=オサイミーンが来訪。 |

| 4日 | ジェトロがシンガポールで日本とバングラデシュの企業関係者を集めた「B to B会議」を開催。 |

| 10日 | タイのアピラディ・タントラポーン商業大臣,来訪。 |

| 15日 | ダカ市パンタパス地区にて過激派の掃討作戦を実施。 |

| 25日 | 「アラカン・ロヒンギャ救世軍」(ARSA)がミャンマー・ラカイン州の警察・軍関連施設を襲撃。 |

| 28日 | インドの閣外大臣がロヒンギャを国外追放する方針に言及。 |

| 29日 | アメリカの南・中央アジア担当審議官アリス・ウェルズ,来訪。 |

| 29日 | パオラ・パンパローニ欧州対外行動局アジア太平洋地域副専務理事,来訪。 |

| 9月 | |

| 5日 | ダカ市ミルプール地区にて過激派の掃討作戦を実施。 |

| 5日 | インドネシア外相ルトノ・マルスディ,来訪。 |

| 6日 | アリ外相がトルコのチャウショール外相とロヒンギャ問題について協議。 |

| 8日 | BNPが,ロヒンギャへの迫害に抗議する全国規模の集会を開催。 |

| 8日 | イスラーム・アンドロン・バングラデシュがロヒンギャへの迫害を抗議するため集会を開催。 |

| 12日 | ハシナ首相がロヒンギャ難民キャンプを訪問。 |

| 15日 | ハシナ首相とスワラージ印外相が電話会談を実施。 |

| 18日 | 河野外相,アリ外相と会談。ロヒンギャ受け入れ支援として400万ドルの支援を約束。 |

| 21日 | 国連総会でハシナ首相がミャンマー政府を非難。 |

| 23日 | フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官事務所コミッショナー,来訪。 |

| 26日 | 堀井巌外務大臣政務官,来訪 |

| 10月 | |

| 1日 | ミャンマー国家最高顧問府大臣チョウ・ティン・スエ,来訪。 |

| 2日 | バングラデシュ,ミャンマー両国閣僚が会談。ロヒンギャ難民のミャンマー帰還へ向けて作業部会の設置を決定。 |

| 2日 | ユニセフ事務局長アンソニー・レイク,来訪。 |

| 2日 | 国連人道問題調整事務所事務局長マーク・ローコック,来訪。 |

| 3日 | アルン・ジャイトレー印財務大臣,来訪。 |

| 9日 | 警察当局がダカ北部ウットラにてジャマアテ・イスラーミー(イスラーム協会: JI)幹部ら9人を逮捕 |

| 12日 | JI が警察当局による幹部ら9人の逮捕を不服として,全国規模のハルタルを実施。 |

| 15日 | 国際移住機関ディレクターのウィリアム・レイシー・スウィング,来訪。 |

| 22日 | スワラージ印外相,来訪。 |

| 24日 | アリ外相がネーピードーでミャンマーのチョー・スエ内相と会談。ロヒンギャ難民の帰還手続きなどを協議。 |

| 25日 | BNPが上級副総裁に対する逮捕状が発出されたことへの抗議集会を実施。 |

| 25日 | 中国のアジア業務特別公使孙国祥,来訪。 |

| 28日 | ロヒンギャ難民キャンプ視察のためコックスバザールに移動していたジアBNP総裁を乗せた車列が襲撃を受ける。 |

| 11月 | |

| 3日 | アメリカ代表団,来訪。 |

| 3日 | カナダのボブ・レイ前オンタリオ州首相がミャンマー特使として来訪。 |

| 5日 | アメリカ国務次官トーマス・シャノンがロヒンギャ問題を含む二国間協議のため来訪。 |

| 5日 | プラミラ・パッテン紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表がロヒンギャ難民キャンプ視察のため,来訪。 |

| 9日 | クルナとインドのコルカタを結ぶ鉄道が開通。 |

| 9日 | 日本政府がロヒンギャ難民に対する1500万ドルの支援を決定。 |

| 11日 | シュレンドロ・クマール・シンハ最高裁長官がハミド大統領に辞表を提出。 |

| 15日 | ロヒンギャ帰還に向けた二国間交渉をミャンマーにて開始。 |

| 16日 | 王毅・中国外交部長,来訪。 |

| 16日 | 国連総会第三委員会でOICが提出したミャンマー非難決議が採択。日本は棄権,インド,中国,ロシアは反対にまわる。 |

| 17日 | ペニー・モーダント英国際開発省事務次官,来訪。 |

| 18日 | アリ外相が王毅・中国外交部長と会談。中国側はロヒンギャ問題解決に向け協力を表明。 |

| 18日 | ハシナ首相,王毅・中国外交部長と会談。両国の経済的な協力関係を確認。 |

| 18日 | 河野外相,来訪。 |

| 19日 | 河野外相が外相会談,ハシナ首相を表敬訪問,ロヒンギャ難民キャンプ視察,ダカ襲撃テロ事件現場での献花を行う。 |

| 19日 | ドイツ外相ジグマール・ガブリエル,来訪。 |

| 19日 | スウェーデン外相マルゴット・ヴァルストローム,来訪。 |

| 19日 | フェデリカ・モゲリーニ欧州委員会副委員長兼欧州連合外務・安全保障政策上級代表,来訪。 |

| 21日 | 中根一幸外務副大臣がアリ外相と会談。 |

| 21日 | カナダ国際開発大臣マリークロード・ビボー,来訪。 |

| 23日 | バングラデシュ,ミャンマー両政府がロヒンギャの帰還に関する覚書に署名。 |

| 12月 | |

| 1日 | フランシスコ教皇,来訪。 |

| 5日 | 国連人権理事会でバングラデシュ,サウジアラビアほかが提出したミャンマー非難決議が採択。日本は棄権,インド,中国,ロシアは反対にまわる。 |

| 6日 | 王亜軍・中国共産党対外連絡部部長助理,来訪。 |

| 6日 | ヘファジャテ・イスラームが,トランプ米大統領がエルサレムをイスラエルの首都だと認めたことに対する抗議デモを実施。 |

| 6日 | ハシナ首相がパリでフランスの最高経営責任者組合と会談。バングラデシュへの投資を求める。 |

| 7日 | 中国共産党の外交団がダカでジアBNP総裁および党執行部と会談。 |

| 15日 | マレーシア副首相のアーマド・ザヒド・ハミディ,来訪。 |

| 16日 | アル・カーイダからバングラデシュのムスリムに対して,ロヒンギャへのミャンマー軍の残虐行為に対してジハードの呼び掛けがなされる。 |

| 17日 | ミャンマー事務次官ミン・トゥ,来訪。 |

| 19日 | トルコのユルドゥルム首相,来訪。ハシナ首相と経済連携強化とロヒンギャ支援について会談。 |

| 20日 | 世界銀行が中等教育支援として5億1000万ドルの有償資金協力を表明。 |

| 21日 | ロングプル市長選挙を実施。 |

| 24日 | 国連総会の本会議で,OICが提出したロヒンギャ迫害に深刻な懸念を表明する決議案が採択。日本は棄権,中国,ロシアは反対にまわる。 |

(出所)Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Yearbook of Bangladesh 2016, May. 2017.

(注)*女性閣僚。JP(Jatiya Party),JP-M(Jatiya Party-Monju),WP (Workers Party),JSD(Jatiya Samajtantrik Dal)。

(注)1)消費者物価上昇率は年平均値。新基準(2005/06=100)と,旧基準年(1995/96=100)との併記。

2)暫定値。

(出所)Bangladesh Bank, Monthly Economic Trends, 2017年より作成。

(注)1)生産者価格。2)市場価格。3)暫定値。

(出所)表1に同じ。

(注)1)暫定値。

(出所)Bangladesh Bank, Bangladesh Bank Quarterly,July-September, 2017年p.34 Table V.2より作成。

(注)1)暫定値。

(出所)Bangladesh Bank, Bangladesh Bank Quarterly,July-September, 2017年p.33 Table V.1 より作成。

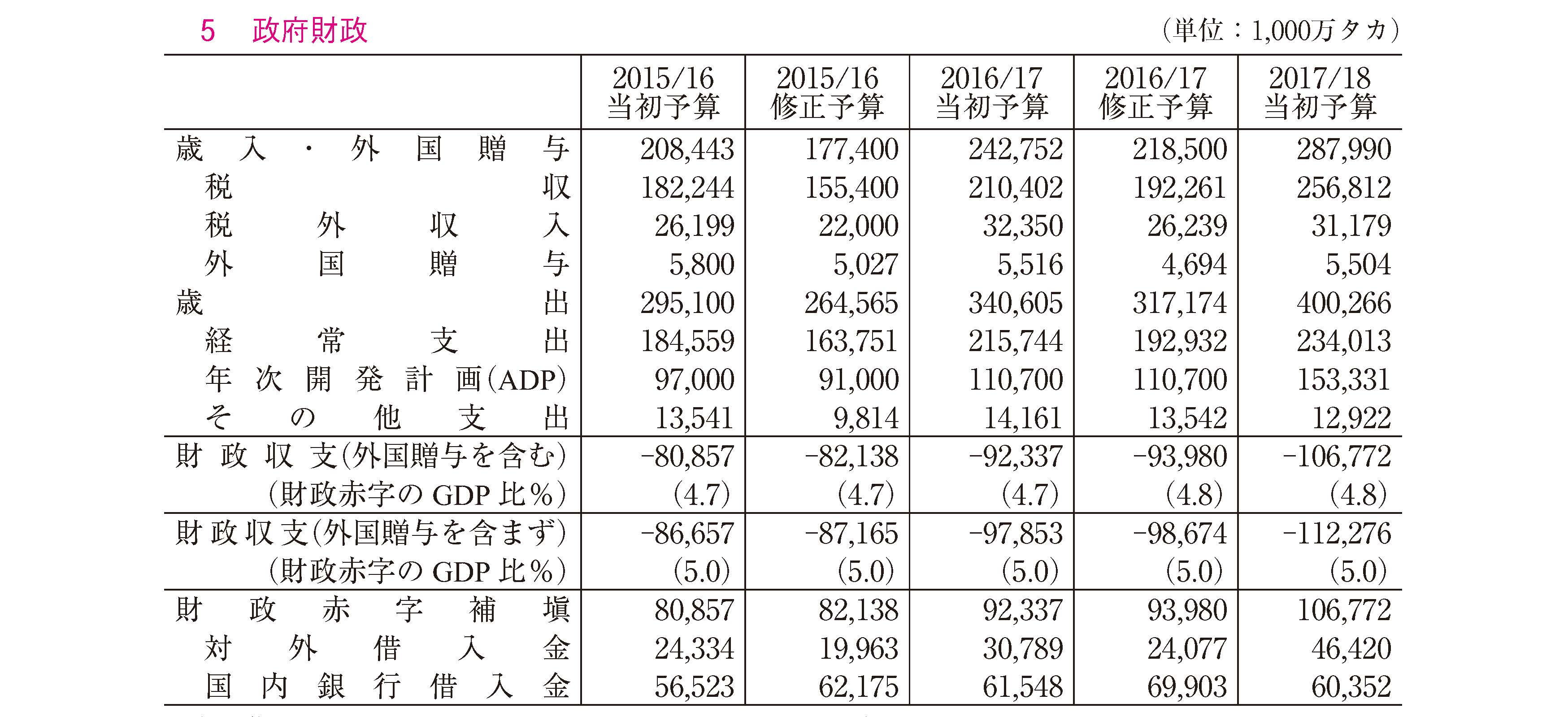

(出所)Ministry of Finance,Budget in Brief 2017/18より作成。