2022 年 2022 巻 p. 409-440

2022 年 2022 巻 p. 409-440

2021年のミャンマーでは,2月の軍クーデタによって国民民主連盟(NLD)政権が転覆され,2011年の民政移管後の政治的自由化と経済発展の流れが止められるとともに,国全体が混乱に陥って複合的な危機が進行した。

国内政治では,クーデタに抗議する非暴力運動が全国的に広がった。軍の弾圧によって多くの死者や拘束者が出るなかで,次第に武器を手に取る者も現われ,これまで内戦とは縁遠かった地域でも武力衝突が起きるようになった。この過程で,軍が統治の既成事実化を進める一方,NLDを中心に軍政に対抗する並行政府が樹立され,二重政府状態が現出した。行政機構を実効支配する軍政は2008年憲法の順守を主張し,2023年8月までに総選挙を実施すると公言した。オンラインでの活動を主とする並行政府は,憲法廃止を宣言して斬新な包括的国家像を提示した。また,情勢の流動化に伴い,辺境地域に割拠する少数民族武装組織の政治的・軍事的な重要性が高まった。過去10年間の停戦和平プロセスは水泡に帰して内戦に新しい局面が訪れ,各地での戦闘激化により避難民が急増した。

経済は,前年からのコロナ禍にクーデタによる混乱も加わり,甚大な打撃をこうむった。経済規模は大幅に縮減し,失業,収入減,現金不足にチャット安や物価高もあいまって貧困が深刻化した。新型コロナウイルス感染症は年央に流行第3波が到来し,医療が行き届かないなかで多くの死者が出た。軍政への協力を拒否する職務放棄運動の広がり,軍政によるインターネット規制の強化,学校の長期閉鎖なども,経済や社会への影響が大きかった。

対外関係では,ミャンマー情勢に対する国際社会の反応が分かれた。欧米諸国が軍を非難し制裁を課した一方,中国とロシアは軍との関係を維持したため,国連安全保障理事会は拘束力のある決議を出せなかった。軍との交渉窓口としてASEANに期待が寄せられたが,10月には交渉が暗礁に乗り上げた。

前年11月の総選挙でのNLDの圧勝は,国内外の選挙監視団が認め,国民の多くが受け入れていた。そのまま何事もなければ,2021年3月からNLDが引き続き2期目の政権を担うはずであった。しかし,選挙後から1月にかけて最大野党の連邦団結発展党(USDP)とその後ろ盾である軍は,有権者名簿に1000万票分にも及ぶ大規模な不備・不正があったとの主張を強めた。政治的緊張が高まるなか,2月1日に軍がクーデタを起こしてNLD政権を転覆し,2011年の民政移管後の政治的自由化と経済発展の流れを巻き戻すかたちで,国全体を混乱に陥れた。

2月1日は,総選挙の結果を受けて第3次連邦議会が招集される日であった。同日未明,軍はアウンサンスーチー(以下,スーチー)国家顧問,ウィンミン大統領,連邦政府閣僚,地方政府首長などNLD政権要人のほか,100人以上の在野の活動家を一斉に拘束した。その後,軍出身のミンスェ副大統領が大統領臨時代理を名乗り,国防治安評議会を招集し,国家非常事態宣言を発出するとともに行政・立法・司法の三権をミンアウンフライン軍最高司令官に委譲した。国防治安評議会は,本来であれば文民を含む政府高官11人で構成されるべきものだが,このときはミンスェのほか現役軍人6人だけが出席した。

軍はこの権力掌握過程の合法性を主張する。NLDが不正選挙によって国家主権を不当に奪取しようとしたため,憲法の定める手続きに則って政権を担当するに至った,したがってこれはクーデタではない,というのである。過去に軍が政権を掌握した1962年と1988年の例では,いずれの場合も既存の憲法を廃止ないし停止したことを踏まえると,今回の「順法」姿勢は注目に値する。しかし,NLDの選挙不正や自らの手続き順守などに関する軍の主張には相当の無理があり,本稿では上記の経緯をクーデタとみなす。

もとより軍は,自ら起草した2008年憲法によって,選挙結果に左右されない自律性と大きな政治的影響力を保障されていた。それにもかかわらず,なぜリスクを冒してクーデタを実行したのか。本稿執筆時点でその真相はまだ明らかでないが,いくつかの要因を指摘できるだろう。例えば,組織としての軍の脅威認識である。NLD政権がもう1期続けば,軍系企業への監視強化などによって軍の経済的権益が脅かされる可能性があった。また,クーデタの首謀者であるミンアウンフライン個人の政治的野心も挙げられよう。以前から彼には,退役して政治家に転身し大統領になることを望んでいるという噂があった。クーデタ後はしばしば,文民政治家の装いで会議や式典,テレビ放送に登場している。しかし退役してはいない。そもそも2011年の民政移管時に軍最高司令官に就任したミンアウンフラインは,当初の予定では,2016年7月に60歳で定年退役を迎えるはずだった。しかし,同年,第1次NLD政権が発足することを受けて定年を5年延長し,10年間にわたり軍のトップの座に留まり続けた。報道によれば,クーデタ後まもない2月4日,定年の適用が外され,事実上の終身最高司令官になったという(Myanmar Now 電子版,5月22日)。

軍政の施政方針:総選挙のやり直しを公言軍政は,5つのロードマップと9つの目標というかたちで施政方針を提示した。その骨子は,(1)2020年総選挙の有権者名簿の精査を進め,暫定政権として(2)感染症対策,(3)経済再建,(4)停戦和平に取り組みながら,(5)一定期間後に総選挙をやり直すというものである。ここでは,(5)の次期総選挙実施に関する基本姿勢について記し,各分野での具体的施策は関連する別項目で触れていく。

権力掌握の直後から,ミンアウンフラインは非常事態収束後に総選挙をやり直し,選挙に勝った政党に政権を譲ると公言した。憲法規定によれば,非常事態宣言の有効期間は原則1年,最長2年で,終了後半年以内に総選挙が実施される。軍政は早くも2月2日に選挙管理委員会の人員を刷新し,前年総選挙の有権者名簿の精査に当たらせた。委員長のテインソーは,前軍政下で実施された2010年総選挙のときにも同職にあった人物である。7月26日,この選挙管理委員会は2020年総選挙の結果を無効にすると発表した。ミンアウンフラインは権力掌握から半年経った8月1日,2023年8月までに総選挙を実施すると明言した。

選挙不正を強調することでNLDを次期総選挙から排除しようとする軍の意図は明白である。クーデタ直後から各地のNLD事務所には強制捜査が入った。スーチーとウィンミンは2月3日に微罪を理由に訴追され,その後も拘束が続いた。年末までにスーチーは国家機密法違反や反腐敗法違反を含む合計12の罪で訴追され,12月6日にはうち2件で初めての判決が出て,禁錮4年の有罪判決が言い渡された。直後に軍政の恩赦で2年に減刑されたが,他の罪でも有罪となれば禁錮期間は長期にわたることになる。クーデタのときに拘束された他の人々のなかには,最初の1週間で解放された者もいたが,その後の抗議運動の広まりとともにふたたび拘束者の数が急速に増えていった。選挙管理委員会は5月にNLDを解党させる方針にも言及したが,結局,年内に正式な決定は出されなかった。

選挙制度の小選挙区制から比例代表制への転換も検討された。小選挙区制は第一党が得票率以上に議席を獲得できるため,NLDによる議席占有の一因であった。比例代表制となれば,より多くの政党に議席が配分され,憲法で全議席の4分の1が割り当てられる軍の存在感が増す。10月半ば,ミンアウンフラインは軍政の会議で「比例代表制については原則として合意に至っている」と述べた。

軍政の組織:国家行政評議会,内閣,地方行政軍は権力奪取後に速やかに統治の既成事実化を進め,次期総選挙までの期間に感染症対策や経済再建など喫緊の課題に粛々と取り組んでいく姿勢を示した。最高統治機関はミンアウンフラインを議長,ソーウィン軍副司令官を副議長とする「国家行政評議会」(SAC)である。SACは2月2日に11人で発足し,3月末までに19人に増員された(章末「参考資料」参照)。クーデタ後に評議会を組織して軍政を開始するのは,1962年と1988年の前例と似ているが,過去の軍政では最高機関が高級将校のみで構成されたのに対して,今回は軍人が9人,文民が10人と文民が過半数を占めた。文民のうち2人は,元NLD党員だが2010年総選挙への参加を機にNLDと袂を分かった政治家で,残り8人はみな異なる少数民族の出身である。SACの人事からは,さまざまな政治勢力や民族を代表するという軍政の自己アピールの意図がうかがわれる。しかし,この多様性が政策決定過程にどれほど影響するかには疑問が残る。

SACの会議は年末までに計18回開催された。クーデタ直後は毎週開かれたが,その後頻度が減り,6月上旬から2カ月間は新型コロナウイルス感染症の流行第3波の影響もあってまったく開催されなかった。7月には代わりに,SACの軍人メンバーに一部閣僚や軍高官,地方行政首長などを適宜交えた「COVID-19予防・抑制・治療調整会議」が数日おきに開催された。このコロナ対策会議は,SAC会議がほぼ月1回のペースで再開した8月以降もより高い頻度で続き,第3波が収束した10月末までに全13回開かれた。今後も緊急性の高い重要案件を議論する際に,SACの文民メンバーが政策決定の場から外される可能性があるだろう。

クーデタ後,NLD政権の閣僚が軒並み拘束されるなかで,軍政のもとで実務を担当する閣僚も次々に任命された。USDP政権期の閣僚経験者を呼び戻したり,NLD政権時代の事務次官を昇格させたりするケースが多く,実務経験を重視した人事だと考えられる(章末「参考資料」参照)。SAC正副議長と閣僚からなる会議は年内に合計15回開催されたが,SACの下に位置づくこの内閣組織の名称は2度にわたり変更された。2月から6月中旬までは「管理運営委員会」の名称で会議が隔週で全9回開かれた。その後,コロナ第3波の渦中にあった7月にはやはり開催されず,クーデタから半年を経た8月1日にミンアウンフラインとソーウィンが新たに首相と副首相も兼任することが発表され,この組織の名称は「暫定政府」(あるいは暫定内閣)に変わった。8月以後,閣議もSAC会議と同様に大体月1回の頻度で開催されたが,暫定政府の名称での開催は2回に留まり,9月末から年末までの4回は単に「連邦政府」(あるいは連邦内閣)名義で開かれた。

閣僚任命に伴う軍政による省庁再編には,NLD政権下で実行された行政改革を巻き戻す面があった。第1に,NLD政権が政府支出削減のために減らした省庁と閣僚ポストの数が再び増やされる傾向にあり,軍政下の省の数はクーデタ直後の22から8月末までに29へと増加した(以後,年末まで変化なし)。第2に,地方行政を担う中央の重要部局である総務局が,5月5日に連邦内閣府省から再び内務省傘下に戻された。内務大臣は現役軍人が就くことが憲法で定められているため,NLD政権はこれを嫌って内務省から総務局を切り離していた(『アジア動向年報2020』参照)。しかし,クーデタ直後から内務大臣が連邦内閣府大臣を兼任し,上記の総務局移管に至って元の木阿弥となった。

地方行政はもともと中央集権的性格が濃かったが,クーデタ後にその人事も一新された。2月3日に,管区域/州―県―郡および自治地区/自治地域の各レベルにもSACの下位組織である行政評議会が設置され,それらは主に文民で構成された。8月1日には連邦レベルの内閣の改称に合わせて,管区域/州レベルの行政評議会は管区域/州政府(あるいは管区域/州内閣)へと変わり,それらの首長の職名も議長から首相へと変更された。

抗議運動の広がりと軍の弾圧軍のクーデタは,多くの国民にとって受け入れがたいものであり,ミャンマー史上最大規模となる抗議運動を引き起こした。この大衆抗議運動は発生後まもなく現地で「春の革命(ヌェウー・トーフランイェー)」と名づけられ,世代や居住地を超えた全国民的規模とも呼べる大きなうねりとなった。NLDの要人が多数拘束下にあるなか,抗議運動は各地の若く新しい指導者たちの下で自発的に立ち上がり,それらが相互につながることで広がっていった。したがって,運動は全体として,分散的,水平的,多元的な性格を帯びた。その背景には,過去10年間における携帯電話とインターネットの急速な普及がある。

クーデタから数日間,主要都市の住民は家の中から鍋などの金物を打ち鳴らして反対の意思表示をしていた。しかし,次第に人々は路上へと出はじめ,1週目が過ぎる頃には各地で大規模なデモ行進が頻発するようになった。デモの先頭に立ったのは,多くの場合,「Z世代」と総称される若者たちだった。1990年代半ばから2010年頃までに生まれ,総人口の約4分の1を占めるこの世代は,民政移管後の自由な環境下で育ったが,思い描いていた将来像をクーデタで潰された。彼/彼女らは,同国初のデジタル・ネイティブ世代でもあり,情報収集や互いの連携のために携帯電話,SNS,インターネットを駆使し,奇抜な衣装や機知に富むメッセージの図像をネット上に拡散することで国際社会の注意を引く戦略も採られた。若者たちは,先行する香港や台湾やタイでの反体制運動とも連動し,「ミルクティー同盟」が謳われた。特にタイからは,抵抗のサインとして三本指を立てる仕草が取り入れられ定着した。

デモと並行して,軍への協力を拒むストライキも広がった。特にコロナ禍で重要性の高まっていた医療従事者が早々に始めた職務放棄運動は,「市民的不服従運動」(CDM)の名の下で急速に拡大した。学校の教職員,鉄道員,銀行員などが後に続き,多くの公務員を含む重要セクターの労働者たちの職務放棄が,行政や経済システムを機能不全に陥らせた。CDMの主力はZ世代よりも年長の壮年・中年に当たり,安定した職にあった中間層である。これらの人々は人生の大半を軍政の下で過ごし,かつての1988年や2007年の反体制運動とその挫折の経験を有していた。

デモにせよCDMにせよ,抗議運動は当初,非暴力的手段を通じて展開したにもかかわらず,軍とその支配下にある警察はもっぱら暴力によってこれを弾圧した。ゴム弾と放水車の使用に加え,やがて実弾が普通に使用されるようになり,2月末頃から死者数が急増した。特に3月14~15日のヤンゴンの一部での戒厳令発出に伴う弾圧,同月27日の「国軍記念日」に合わせた一斉デモへの弾圧,4月9日のバゴー市内の弾圧では,一度に数十人から百数十人もの人が亡くなる虐殺が起きた。外出禁止令を布いた夜間に住居内に踏み込み抗議運動関係者を襲撃・逮捕したり,尋問所や拘置所で拷問・殺害したりすることも横行した。軍政はインターネットへの規制を強化し,メディアやジャーナリストも弾圧した。3月8日に報道5社のライセンスが剥奪され,同月17日までにすべての民間新聞が紙媒体での発行を停止した(ネット規制については「経済」の項目で詳述)。

こうして2月のデモの祝祭的な雰囲気は急速に影を潜めた。とはいえ,大規模な路上デモこそ組織されなくなったものの,軍政からの圧力の下でも手法を変えつつ抗議運動は続いた。また,後述のように,武器を手に取って抵抗する人々も現われた。ミャンマー人の人権団体「政治犯支援協会」(AAPP)によると,クーデタ後に軍政に殺害された犠牲者数は,4月半ばまでに700人を超え,その後も増え続けて年末には約1400人に達した。逮捕者の数はずっと多く,軍政が数回の恩赦で囚人を解放したものの,年末時点で8000人以上が拘束下にあった。

並行政府樹立:連邦議会代表委員会と国民統一政府抗議運動の目標は,開始後すぐに,クーデタ以前への原状復帰ではなくなり,ミャンマーの国家と社会を根本的につくり直すことに置かれるようになった。運動の象徴的中心として軍政に対抗する並行政府が樹立され,二重政府状態が現出した。正統性を欠く軍政が行政機構を実質的に支配する一方で,国民から支持される並行政府は実体が薄弱だった。並行政府の主要構成員はみな軍から身を隠し潜伏しており,組織としての活動は主にオンライン上での会議と,ウェブページやSNSを通じた発表に限られた。しかし,このオンライン組織が対外的には反軍勢力を代表する窓口となり,対内的には全国各地の自律的な抗議運動の共通の参照点として機能した。

クーデタ後まもない2月5日,前年総選挙で当選したもののクーデタによって議席に座る機会を奪われたNLD議員たちがオンライン会合を開き,うち15人に連邦議会の権限を委譲するかたちで「連邦議会代表委員会」(CRPH)が発足した。その後,少数民族政党の当選議員も含む増員があり,4月末までにCRPHは20人体制になった(章末「参考資料」参照)。30代から40代の比較的若い世代が多数を占めているのが特徴である。CRPHは,当初は大臣臨時代理4人と副大統領臨時代理1人を任命するだけであったが,NLD政権の任期が満了する3月31日に2008年憲法の無効化を宣言し,同時に発表した「フェデラル民主主義憲章」に基づいて,4月16日には新たな「国民統一政府」(NUG)を樹立した。

NUGは,将来的に憲法制定会議を通じて新憲法が制定されるまでの臨時執政府であり,臨時立法府のCRPHに対して責任を負う。NUGの名目上のトップにはNLD政権同様にウィンミン大統領とスーチー国家顧問が据えられたが,2人は依然として軍の拘束下にあった。2人を除くとプロトコル上の最高位は副大統領に任命されたドゥーワーラシーラであり,彼は大統領臨時代理にもなった。ドゥーワーラシーラは法律家,社会活動家としての長いキャリアを有し,2019年から2021年1月まで,全国レベルの政治対話に向けてカチン州内外の諸勢力の調整を行う「カチン諸民族諮問会議」の議長を務めた人物である。以上の国家元首級の役職のもとに内閣を率いる首相が置かれ,マンウィンカインタンが任命された。カレン民族のマンウィンカインタンはNLD政権の連邦議会民族院(上院)議長であり,クーデタ後はCRPHから副大統領臨時代理に任命されていた。

閣僚はCRPHの承認を得て首相が任命する。NUG発足当初,11の省に10人の大臣が任命され,8月末までに17省16人に増えた(章末「参考資料」参照)。随時任命された副大臣は7月末には16人となり,女性や若い世代の活動家が多く含まれた。首相と半数近くの大臣がNLD党員だが,副大臣のNLD党員は2人だけであり,NUGは多様な政治・社会勢力から構成されているといえる。とりわけ少数民族の存在が目立ち,大統領臨時代理と首相に加え,大臣・副大臣32人のうち19人が少数民族である。また,ゲイであることを公表しているアウンミョーミンの人権大臣就任は,ミャンマー史上初のLGBT当事者の入閣となった。

並行政府の包摂的国家像フェデラル民主主義憲章の「フェデラル」とは,そもそもは少数民族の政治勢力が好んで使ってきた言葉である。独立以来の国名にある「ユニオン」は,名ばかりの連邦で,実質的には中央集権制であったという批判から,高度の地方自治が保障される「真の連邦制」を「フェデラル連邦制」と呼ぶ語法が広まってきた。NUGの多彩な顔触れは,このフェデラル連邦制と民主主義の理念の下,同憲章が集団指導制の採用やマイノリティの権利保護を謳っていることを反映する。

集団指導制を支えるもうひとつの仕組みが「国民統一諮問評議会」(NUCC)である。NUCCは,NUG樹立に先立つ3月8日に,反軍政諸勢力を包括すべきプラットフォームとしてつくられ,フェデラル民主主義憲章のなかでも重要な位置を与えられた。参加組織は,CRPHのほか,同憲章の理念に共鳴する政党,少数民族武装組織,市民社会組織などであるとされ,NUCC初のオンライン記者会見が開かれた11月半ばの時点では,約30の団体が参加していた。また,NUGは憲法制定などフェデラル連邦国家の建設に向けた重要事項について,NUCCと協議・調整しながら取り組んでいかねばならないことになっている。

並行政府がこうした包摂的なヴィジョンを掲げるに至った直接の背景には,少数民族武装組織を味方につけたいという戦略上の動機があった。CRPHは3月頃から水面下で複数の少数民武装組織との交渉を進め,同月17日にはすべての少数民族武装組織をテロ組織・不法組織指定から解除すると発表した。こうした流れのなかで,いくつかの少数民族武装組織からのインプットも得ながら,NUCCの発足,フェデラル民主主義憲章の起草,NUGの人選がなされたと考えられる。

さらに重要な背景は,社会的にも,多数派のバマー民族のあいだに少数民族に対する共感が広がったことである。ミャンマーでは独立後から内戦が続き,特に国土周縁の山地部に居住する少数民族の人々は長い間その害を被ってきたが,今度の抗議運動への弾圧で,バマーの居住地域でも軍の残虐行為が大規模かつ公然と行われ,被抑圧者同士としての共感が生まれた。この点に関連して,SNS上でロヒンギャに謝罪する内容の投稿が現われたことは特筆に値する。ロヒンギャ問題はミャンマーの他の民族問題とも異質であり,こうした態度がすぐに一般化するか分からないが,同国では従来「ロヒンギャ」という名称の使用すら憚られたことを考えると,謝意の表明は画期的であった。このような状況下でNUGは,6月3日,欧米諸国から承認を取り付けるための方策でもあるとはいえ,ロヒンギャに対する軍の迫害が存在したことを政府として認めるとともに,ロヒンギャに国籍を付与する方針を表明してNLD政権と一線を画した。

しかし,上記の包括的国家像を実現させるには大きな困難もある。まず,少数民族の人々,特に少数民族武装組織のあいだにNLDをはじめ,マジョリティの民主化勢力に対する根強い不信感が存在する。1988年民主化運動後の政治闘争においてNLDなどと共闘関係を結んだ少数民族武装組織にとっては,2016年からのNLD政権による少数民族の権利向上や停戦和平に向けた微温的な取り組みは満足のいくものではなかった。現行のフェデラル民主主義憲章の規定についても,少数民族代表を含むNUGより,NLD中心のCRPHに権力が集中しているとの批判もある。また,長い内戦の歴史を負った少数民族武装組織は当然一枚岩ではなく,各組織の利害関係が錯綜しており,一致団結はいうほどに容易でない。

市民武装組織の叢生と武力紛争の拡大軍による暴力的弾圧に対抗するため,3月頃から抗議運動のなかから武器を手に取る人々が現われた。ミャンマーでは数十年にわたり内戦が続いてきたが,クーデタ後には,それまで内戦とは縁遠かった地域においても市民武装組織が叢生し,武力紛争が頻発するようになった。ザガイン管区域やチン州の山間部では,狩猟用の銃などで武装した地元の民兵組織が早くから軍と激しく衝突した。主要都市を含む国土中央の低地部では,弾圧を逃れた活動家たちが,国境付近にある反クーデタの旗幟鮮明な少数民族武装組織の支配地域に一時的に身を寄せ,そこで軍事訓練を受けたのちに元の居住地に戻って武装闘争を本格化させた。

CRPHは3月1日にSACをテロ組織に指定し,同月14日に国民には自衛権があると発表した。その後,NUGは5月5日,将来設立するフェデラル連邦軍の核となるべき前身組織として「人民防衛隊」(PDF)を発足させると発表した。これは,各地の自律的な市民武装組織に名前を与え,自らの傘下にまとめあげようと意図したものであった。軍政はこの発表を受けて同月8日にCRPH,NUG,PDFをテロ組織に指定し,NUGも6月7日に再び軍とその関係組織をテロ組織に指定して応酬した。この間の5月13日には,地元の民兵組織と軍との戦闘が激化していたチン州の町ミンダッで,軍が戒厳令を発出して重火器の使用を含む苛烈な弾圧を加え,住民のほとんどが避難して町が無人化した。

9月7日,国内的にはコロナ禍第3波が収束に向かいつつあり,対外的には国連総会開幕を目前に控えたタイミングで,NUGは軍に対する防衛戦開始を宣言した。これ以降,武力衝突の数が急増する。10月末にNUGは「中央司令調整委員会」を設置することで,軍事に関する指揮系統を整備し,共闘関係にある少数民族武装組織との管轄区分を明確化した。次項に述べるように,既存の一部少数民族武装組織も軍との戦闘を激化させており,戦線が多方面に広がる状況下で軍にも数千人規模の死傷者が発生したようだ。軍は重火器使用や空爆への依存を強め,これがますます紛争地の人々の暮らしを破滅させた。クーデタ前にすでに37万人いた国内避難民の数は,年末までに70万人に倍加した。

少数民族武装組織間でクーデタへの対応分かれるクーデタで国全体の政治情勢が流動化したのに伴い,辺境地域に割拠する少数民族武装組織の政治的・軍事的な重要性が高まるとともに,過去10年間の停戦和平プロセスは水泡に帰し,内戦の状況に新しい局面が訪れた。

軍政と並行政府はいずれも,「フェデラル」という言葉を使い,少数民族を要職に登用することによって,少数民族武装組織に秋波を送った。しかし,実現の可否はともかく並行政府が斬新な包摂的国家像を掲げたのに比べて,2008年憲法を前提とする軍の国家像には従来からほとんど変化がなかった。より短期的な戦略では,軍は一部の武装組織と激しく戦闘しながら,同時に諸勢力との交渉を試みた。辺境山地での戦線を極力減らし,主要都市を含む低地部での抗議運動弾圧に注力するため,軍事的威圧と一定の妥協の提示によって懐柔を試みていると考えられる。軍は2015年の全国停戦協定(NCA)が依然有効であるとの立場を採るが,当面の間,2010年代に始まった全国一斉の恒久的停戦の模索という路線は後退し,旧軍政期の1990年代のように,当座しのぎの個別交渉が主となるだろう。

クーデタ当日,軍は施政方針の柱の1つに停戦和平を挙げ,前年の総選挙後に設置していたヤービエ中将率いる軍内の和平協議委員会を5人から7人へと拡充した。さらに,2月半ばまでに,NLD政権が設置した国民和解和平センター(NRPC)を廃止し,軍主導の「国民統合和平実現中央委員会」(委員長はミンアウンフライン軍最高司令官,17人),「国民統合和平実現作業委員会」(委員長はソーウィン軍副司令官,33人),「国民統合和平実現調整委員会」(委員長はヤービエ中将,14人)を設置して新体制を整え,以後,同調整委員会が交渉実務を担当した。なお,2020年5月から続く軍による一方的停戦宣言は,2021年も年間を通じて維持されたが,実際には多方面で軍事行動が取られた。

国内に少数民族武装組織は主なものでも20近く存在し,各組織のクーデタへの対応は異なった。そのうち,明示的に抗議運動の側に与した組織が4つあった。カレン民族同盟(KNU),カチン独立機構(KIO),カレンニー民族進歩党(KNPP),チン民族戦線(CNF)である。東部のKNUと北部のKIOは国内最大規模の武装勢力であり,軍の弾圧を逃れた人々を自領に匿い,軍事訓練を施すとともに,自らも軍の拠点を攻撃して勢力圏を拡大した。カヤー州とチン州にそれぞれ拠点を置くKNPPとCNFは弱小だが,新興の地元民兵組織と連携して軍と戦った。CNFは5月29日,少数民族武装組織のなかで唯一,NUGと公式に協定を結び,平等なパートナーとして共闘することに合意した。

NCA署名組織であるKNUとCNFが,本格的に軍と戦端を開いたことでNCAは有名無実化した。また,KNU指導層では,約10年間にわたり軍との交渉を重視する人々が優位を占めてきたが,クーデタ後に戦闘が拡大し,武力闘争路線を推す勢力が台頭した。5月10日には,KNU議長が交渉による解決を模索すべきとの声明を個人的に発出して批判され,組織内での意見の不一致が露呈した。しかし,12月14日に軍がミャワディ南方のKNU支配下の町レーケーコーで突如強制捜査を行い,潜伏中のNLD議員など20人以上を逮捕したことを契機として,翌日からカイン州内での戦闘が激化すると,交渉の余地はいっそう狭まった。

上記4組織以外の少数民族武装組織は,中央の政争に対して曖昧な態度を取り,保身を図ったり,軍が手薄になった隙に乗じて勢力を伸張させたりした。諸勢力が入り乱れるシャン州では,武装勢力中最大の兵力を有し州東部で盤石な自治を行うワ州連合軍(UWSA)が,近接するモンラーの民族民主同盟軍(NDAA),州北東部コーカンのミャンマー民族民主同盟軍(MNDAA),州北西部のタアン民族解放軍(TNLA)やシャン州進歩党(SSPP)など他のNCA未署名組織と関係を強化し,年の後半にライバルの勢いを削いでいった。TNLAとSSPPは,UWSAの仲介と後ろ盾を得て共闘し,2015年のNCA署名以来,州南部から北部へ進出していたシャン州復興評議会(RCSS)を押し戻した。ただし,UWSA,NDAA,SSPPがクーデタを非難することなく軍と一定の関係を維持した一方で,TNLAは並行政府に共感を示して軍への攻撃を繰り返した。また,やはりUWSAから武器供与を受けるMNDAAは,失地回復を図って軍と激しく交戦した。

ヤカイン(ラカイン)州北部とチン州南部では,2019年から約2年間にわたった軍とアラカン軍(AA)との激しい内戦が2020年総選挙後に突如終わり,クーデタを経て2021年末まで事実上の停戦状態が続いた。この間,AAは上記地域に着々と支配を確立し,政治部門を通じて独自の行政・司法制度を築いた。他方で軍はさまざまな方法でAAやヤカイン州民に譲歩を示した。まず,クーデタ翌日に,紛争地で2019年6月から長期で遮断されていた携帯電話のインターネット通信を復活させ,州内で支持の厚いヤカイン民族党(ANP)の代表者をSACに含めた。3月にはAAのテロ組織指定が解除され,6月には逮捕されていたAA司令官の親族が解放された。しかし,11月9日,小規模ながら約1年ぶりに軍とAAの武力衝突が発生し,両者が依然緊張関係にあることが明らかとなった。

12月15日,中国の仲介のもと,軍政の国民統合和平実現調整委員会とUWSA,NDAA,SSPP,TNLA,MNDAA,AAのNCA非署名6組織がモンラーで協議した。軍側は,TNLAとMNDAAには緊張緩和を,その他の組織には現状維持を持ちかけたとみられる。

クーデタによる混乱と新型コロナウイルス感染症流行のため,経済に甚大な打撃があった。2022年1月の報告で世界銀行(世銀)の調査チームは,2020/21年度(2020年10月から2021年9月まで)の実質国内総生産(GDP)成長率はマイナス18.0%であると予測した。国際通貨基金(IMF)も2021年10月時点でほぼ同様の見通しを示した。2010年代に順調かつ高度な経済成長を続けてきたミャンマーだが,コロナ禍の始まった2019/20年度には3.2%と成長が鈍化し,そこからさらに大幅のマイナス成長に転じたことになる。これは,2020/21年度が感染症流行第2波の最中に始まったうえに,その流行が収束しつつある時期にクーデタが勃発し,さらに年度末にかけて新たに流行の第3波が襲ったためである。上記の世銀調査チームによれば,2021年10~12月には感染症流行が収まり経済が安定に向かったため,2021/22年度には1.0%の成長が見込めるという。しかし,紛争拡大や再度の感染症流行というリスクが残り,たとえ経済成長がプラスに戻ったとしても増え幅はわずかで,コロナ禍以前への原状回復には程遠い。

長引く経済の悪化は,国民の生活を直撃した。国際労働機関(ILO)の推計によれば,2021年中に職を失った人の数は全国で約160万人(2020年の就業者数の8%相当)であり,コロナ禍前の2019年から起算すると失業者数は320万人になる。人々の収入は大幅に減り,現金不足にチャット安や物価高もあいまって貧困が深刻化した。CDMの影響で多くの銀行が窓口業務を停止し,3月1日に軍政下の中央銀行(中銀)が1日当たりの引き出し額に制限を設けたことも,市中の現金不足に拍車をかけた。国連開発計画(UNDP)は,2022年初めまでに貧困率はコロナ禍前からほぼ倍増し,国民の約半数に当たる2500万人が貧困層になる可能性があると指摘した。国連人道問題調整事務所(UN-OCHA)は,そのうち国内避難民を含む1440万人に人道支援が必要になるとしている。

他方で,国際機関やNGOは紛争地での非合法ビジネス拡大にも警鐘を鳴らした。クーデタ後に麻薬製造,木材の違法伐採,宝石の違法採掘やそれらの密輸が急増し,少数民族武装組織や軍の財源となっているという。

外国投資と貿易の縮小2020/21年度のティラワ経済特区への投資を除く対内直接投資額は,軍政の投資企業管理局(DICA)によると,認可ベースで37億9140万ドル(前年度比22.3%減)であった。軍政は,NLD政権と同様に外資導入を重視する方針を採り,3月4日にSACメンバーのモーミントゥン中将を委員長とする投資委員会を組織した。しかし,欧米諸国が制裁を強化するなか,新規の投資は振るわず,認可済み投資案件の取り下げや大手外国企業の撤退表明も相次いだ。

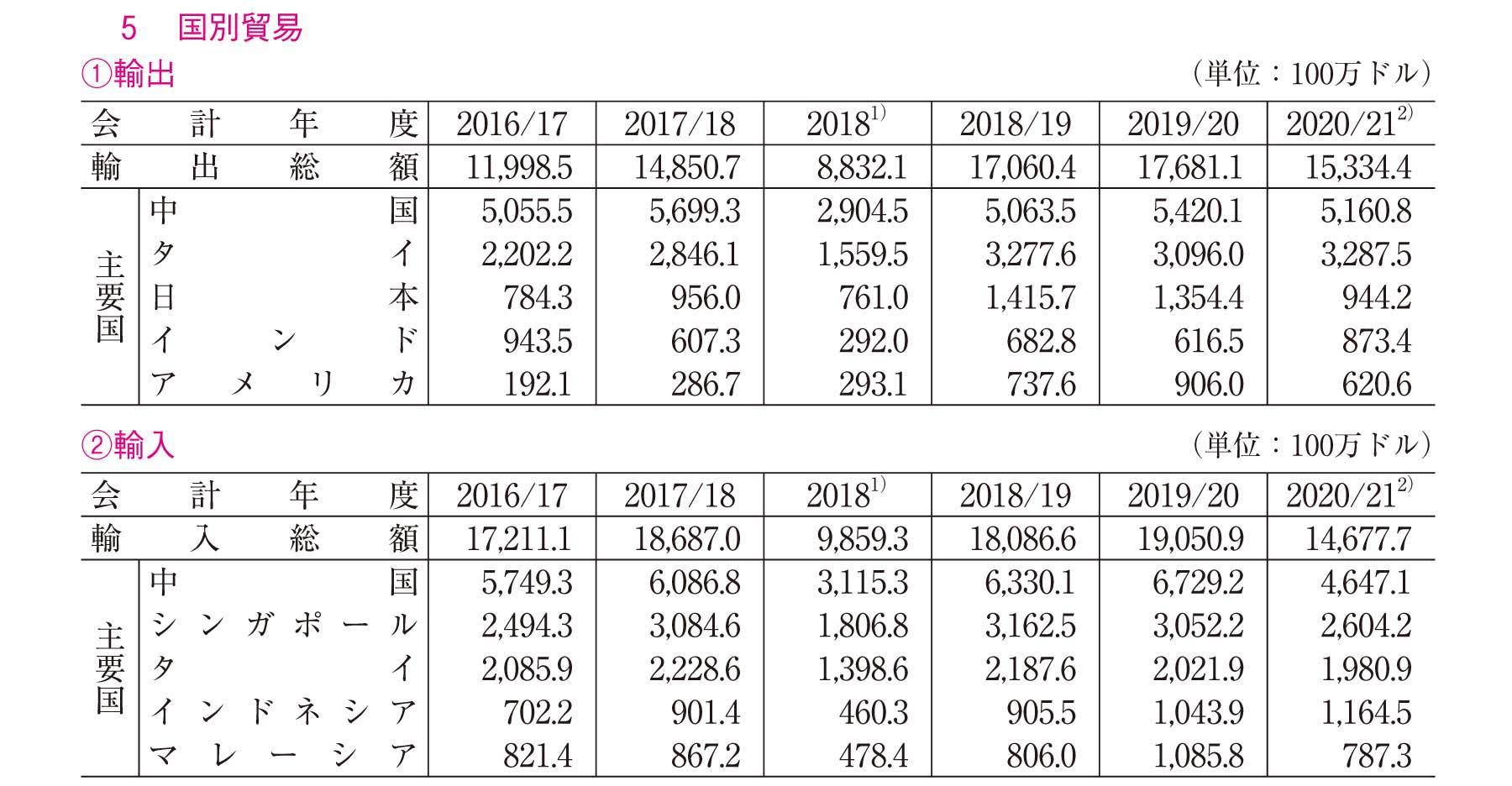

2020/21年度の貿易は,軍政商業省が発表した暫定値によると,輸出総額が153億3444万ドル(前年度比13.3%減),輸入総額が146億7766万ドル(同23.0%減)といずれも前年度を下回った。ただし,輸出よりも輸入の減少幅が大きく,10年ぶりの貿易黒字となった。貿易相手国別の第5位までのシェアは,輸出では中国33.7%,タイ21.4%,日本6.2%,インド5.7%,アメリカ4%,輸入では中国31.7%,シンガポール17.7%,タイ13.5%,インドネシア7.9%,マレーシア5.4%であり,中国が輸出入の3割以上を占める最大の貿易相手国で,近隣アジア諸国の比重が大きいという状況は変わらなかった。一方で,クーデタの影響で,近年伸びていた欧米や日本向けの輸出は金額でもシェアでも軒並み減少した。

軍政は,外貨流出の抑制と国内中小企業の保護を目的として輸入への規制を強める諸施策を採った。5月から国境貿易での各種飲料の,6月から国境貿易での石鹸や洗剤などの,10月からは自動車の輸入が一時的に禁止された。また,商業省は11月,輸入ライセンスが必要な品目リストに新たに3070品目を追加し,2022年1月から合計7001項目を対象にすると発表した。

チャット下落と財政悪化為替レートは1月には1ドル=1300チャット台で推移したが,クーデタ後,外国直接投資と輸出が落ち込むとともに,外貨の流入が著しく減少してチャット安が進んだ。特に9月以降の変動が激しく,一時は実勢レートが1ドル=2500チャットを超えたが,その後持ち直して年末には1ドル=1900チャット程度に落ち着いた(後述の参考レートは,ピーク時が1ドル=1986チャット,年末が1ドル=1778チャット)。チャット下落が輸入品の物価を吊り上げ,1月に0.7%であった前年同月比のインフレ率は10月には9.9%になった。

軍政中銀は,ドル売り・チャット買いの為替介入を繰り返すとともに,為替レートの安定化を図る諸施策を講じた。8月,銀行や両替商に対し,中銀が定める参考レートから上下0.8%幅以内での取引を義務づけ,約4年ぶりに管理変動相場制を導入した。この規制は9月に一度撤廃されたが,11月には再度,参考レートから上下0.5%幅以内での取引が義務づけられた。しかし,ドル不足が続くなかで参考レートと実勢レートの乖離がみられた。他方で9月,中銀は外貨不足に対応するため,輸出業者が輸出代金として得た外貨を4カ月以内にチャットへ兌換することを義務づけた。10月には,その兌換期限が30日以内に短縮された。

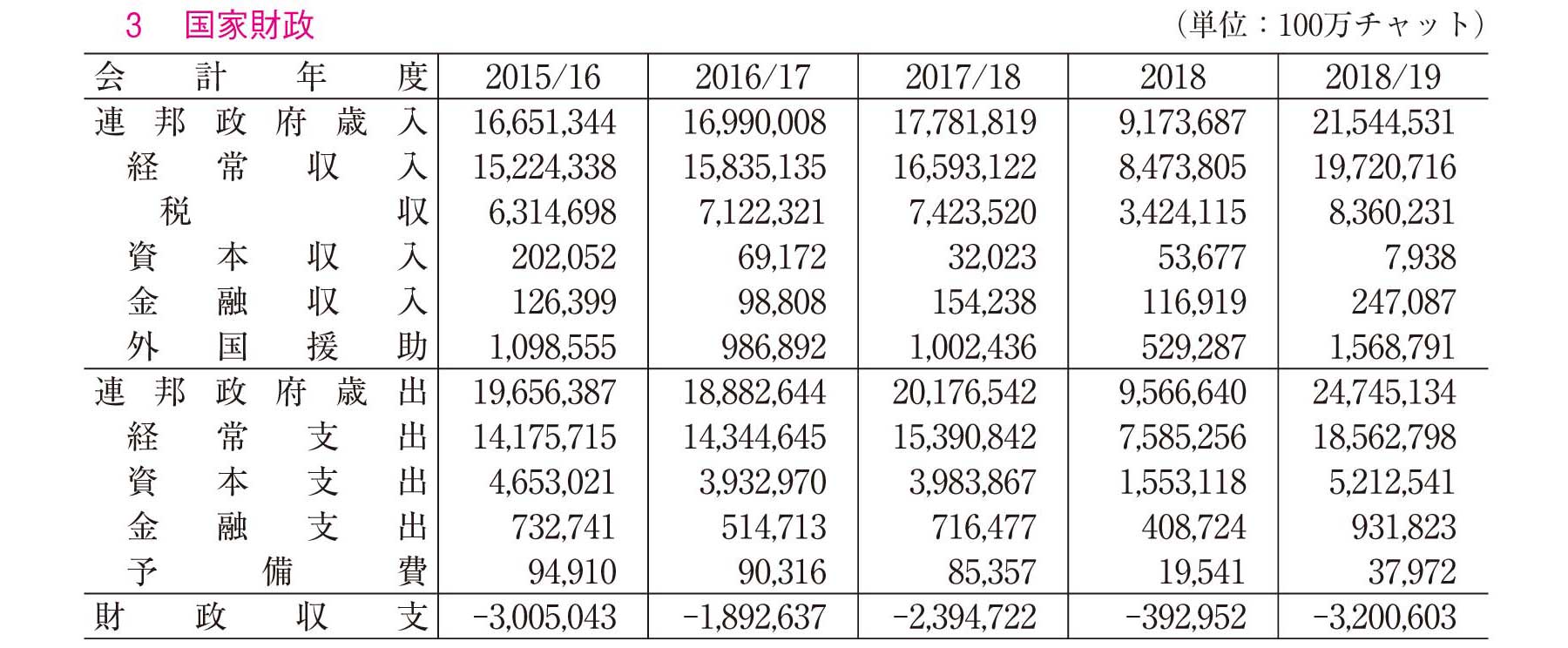

軍政支配下にある国家の財政状況も悪化した。上記の世銀調査チームによると,2020/21年度の最初の9カ月間における収入と支出は,本来であれば年間予算見積額の75%であるべきところ,実際はそれぞれ46%と53%にすぎなかった。収入減の要因は,経済規模の縮小だけでない。行政の混乱に加えて,並行政府が軍政への支払い拒否を国民に呼びかけたために,徴税や国営電力会社による電気料金徴収が滞った。支出もコロナ禍とクーデタの影響で落ち込んだ。世銀調査チームは,2020/21年度の年間の財政赤字は対GDP比8.8%に達すると予測した。財政赤字は慢性的問題ではあるが,従来は対GDP比が5%を超えることはまずなく,コロナ禍が始まった前年度の6.6%に続き著しい悪化がみられる。

インターネットの規制:通信遮断と監視強化2月1日,クーデタ発生の前後数時間にわたって全国的にインターネットが遮断された。同日中に復旧し,翌日にはヤカイン州で長期にわたった通信遮断も解除されたが,クーデタへの非難と抗議がネット上に広がると軍政は全国的な規制強化へと向かった。同月4日以降,国内で利用者の多いFacebookなどSNSのウェブサイトに対して順次アクセス規制がかけられていき,6日と15日には再びインターネットが長時間遮断された。同月16日以降はほぼ毎日,夜間に固定回線による接続ができなくなり,3月15日からは携帯電話による接続が,4月1日夜以降はあらゆるワイヤレス接続が常時遮断された。

4月末に固定回線の接続が回復し,5月からは次第に,携帯電話からでも金融関係など一部サービスにアクセスできるようになっていった。しかし,Facebookや国内メディアサイトへの規制は維持され,通信速度は遅くなりがちで,局所的な全面遮断も断続した。企業活動に大きな支障が生じ,上記世銀調査チームによれば,2~12月のネット規制による経済的損失は総額28億米ドルに及ぶという。

国民,特に抗議運動参加者は,メッセージを暗号化するSNSや,VPN(仮想私設網),外国製SIMカードを利用することで規制をかいくぐり,通信を維持した。これに対して,軍政は通信傍受などで監視を強化した。2月第2週には,国家による恣意的なデータ没収をも可能にするサイバーセキュリティ法案が意見聴取のため通信会社に回覧されたが,そのことが報道されると欧米系の商工会議所など実業界からも反対が出て,結局年内には制定をみなかった。ただし,軍政は既存の法律の改正などを通じて通信会社への圧力を強め,反発したノルウェーの通信大手テレノールは,7月にミャンマーでの事業から撤退する方針を表明した。また,軍政は12月に携帯電話の通話・データ通信料金を引き上げ,経済危機下にある国民の携帯電話利用のハードルを高めた。

新型コロナウイルス感染症:流行第3波,ワクチン接種,学校閉鎖年初には,前年後半からの新型コロナウイルス感染症の流行第2波が収まりつつあったが,その途上でクーデタが起きた。国民の軍政への不信,医療関係者のCDM参加,それに対する軍の弾圧などがあって検査数が激減し,実態把握すら難しい状況がしばらく続いた後,6月頃から感染が急拡大して流行第3波が始まった。同月15日に軍政保健・スポーツ省は国内でデルタ株を含む変異株の感染者を確認したと発表し,7月後半には1日当たりに発覚した新規感染者数が連日5000人を超えた。医療品やサービスも行きわたらず,死者数は8月1日の374人をピークとして,7月半ばから9月初めまで毎日100人以上となった。

軍政はヤンゴンなどで7月前半から再び厳しい自宅待機措置を採るとともに,急遽,7月17日から25日の9日間を公休日とした。しかし,流行は止まず,公休の期間は逐次延長されて,9月10日まで約2カ月間に及んだ。9月以降,徐々に感染が収束に向かい,10月末にようやく1日の新規感染者数が1000人以下になり,ほとんどの地域で自宅待機措置が解除された。ただし,前年にNLD政権によって導入された感染対策のための集会禁止,入国制限,国際旅客便着陸禁止などの諸措置は,年間を通じて維持された。本年中の累積の感染者数と死亡者数は,それぞれ40万6204人(前年比3倍),1万6586人(同6倍)であった。

第3波は年末までに収束に向かったものの,ワクチン接種率は低水準に留まった。ワクチン接種は,1月27日にNLD政権下で始められ,まもなく発生したクーデタで混乱に陥った。軍政は徐々に中国製・インド製のワクチンの接種を進めたが,年末時点で1回以上の接種を受けた人の割合は人口の38%,2回以上接種している人の割合は29%にすぎなかった。オミクロン株など新たな変異株の流行が危惧される状況下で,ワクチン接種率の低さは大きなリスクとなる。

また,コロナ禍とクーデタは,教育にも深刻な影響を及ぼした。2020年6月からの教育年度はほぼ1年間にわたって休校が続き,すべての生徒・学生が留年することになった。軍政は5月5日にまず大学を,新年度が始まる6月1日に小中高等学校を再開したが,第3波の影響で7月9日には再び学校が閉鎖され,感染収束を受けて11月1日から再開された。教員のCDM参加や生徒の登校控えのため,再開されても学校は十分に機能していない。長期にわたり教育が行われないことは,子どもたちの将来に悪影響を及ぼすだろう。

クーデタ後,並行政府や多くの国民が国際機関や諸外国に支援を求めたが,ミャンマー情勢に対する国際社会の反応は国ごとに分かれ,外交による事態打開は難しかった。欧米諸国が軍を非難し制裁を課すなど厳しい態度で臨んだのに対して,中国とロシアは軍の説明を受け入れて関係を維持・強化した。

国連安全保障理事会は,クーデタ翌日の2月2日に非公開のオンライン会合を開き,4日に報道声明を出してミャンマー情勢に「深い懸念」を示した。3月10日には「平和的に抗議を行う人々に対する暴力を強く非難する」旨の議長声明を発してメッセージの重みを増したものの,クーデタ自体を非難するような文言は含まれなかった。その後も数度にわたって声明が発出されたが,軍との関係を保つ中国とロシアが拒否権を有するため,拘束力のある決議の発出には至らず,メッセージの内容も軍に強い圧力をかけるようなものにはならなかった。

国連総会では,NLD政権時に任命されたチョーモートゥン大使が,2月26日に軍を非難し,自らをCRPHの代表と位置づける異例の演説をした。軍はただちに大使の罷免を発表し,別の人物に差し替えようとしたため,国連では軍政と並行政府のどちらを正統政府とみなすかという代表権問題が生じた。8月にはアメリカ国内で軍の差し金と思しきチョーモートゥン暗殺計画すら発覚した。代表権問題については,全加盟国代表を審査する信任状委員会の判断が注目されたが,結局,問題は棚上げされ,年末までチョーモートゥンがミャンマー代表の席に座り続けた。委員会構成国でもあるアメリカと中国・ロシアの間で9月までに妥協が成立し,重要会議でチョーモートゥンが発言を控えることを条件に当面の間の代表留任を認めるとの合意ができたようである。信任状委員会は12月,ミャンマーとアフガニスタンの代表について判断を延期することを正式に決定した。

この間の6月18日,国連総会は軍を非難し,加盟国にミャンマーへの武器流入を防ぐよう呼びかける決議を採択した。大多数の119カ国が賛成し,中国,ロシア,インドなど36カ国が棄権,唯一ベラルーシが反対票を投じた。

欧米諸国によるターゲット制裁の拡大アメリカのバイデン大統領は,就任後最初の大きな外交課題としてミャンマー政変に直面した。クーデタ当日の2月1日,事態を「同国の民主主義への移行と法の支配に対する直接的な暴行」と強く非難し,同月10日に対ミャンマー制裁に関する行政命令に署名した。この大統領行政命令に基づく制裁対象者リストの拡充は,年内に10回実施され,合計で58個人,20団体が掲載された。制裁対象者には,在米資産の凍結,アメリカ人・企業との取引禁止,アメリカへの入国停止が科される。麻薬取引関係の制裁対象者を別にすると,2017年のロヒンギャ難民流出との関連で軍の将校9人と2部隊が前年までに制裁リストに掲載されていたが,クーデタ後に対象者が大幅に増やされた(正副司令官などは両方の理由で重複掲載された)。アメリカはまた,ミャンマー向けの輸出管理を段階的に強化するとともに,3月にはミャンマーとの貿易投資枠組み協定を停止した。

そもそもアメリカは旧軍政時代に,アメリカ人のミャンマーへの投資禁止やミャンマー製品のアメリカへの輸入禁止,ミャンマーへのドル建て送金禁止といった厳しい措置を取っており,2011年の民政移管後に制裁を緩和し,NLD政権が発足した2016年に全面解除したという経緯がある。今回アメリカは,制裁拡充へ再び舵を切ったものの,標的を軍政の指導層やその資金源に絞っており,従来のような全面的な制裁は課していない。全面的な制裁は,軍政よりもむしろミャンマーの一般国民に与える影響が大きいと判断されたものと思われる。

EU,イギリス,カナダなども,アメリカと歩調を合わせるかたちで,軍政関係者などに対する同様のターゲット制裁を順次拡充した。

安定求める中国,軍との協力を加速するロシア中国は,内政不干渉を建て前に軍政の実効支配を事実上認めた。しかし,自国がミャンマー国内に持つ大きな経済権益と,内陸西南部をインド洋へとつなぐミャンマーの地政学上の重要性に鑑みて,中国は情勢の不安定化を危惧した。軍政は中国の支持を確保すべく,NLD政権下では透明性や採算性の精査に時間がかかっていた中国肝煎りの大型事業の進捗を加速させた。例えば,軍政投資委員会は5月,中国系企業が8割を出資する25億ドル相当の液化天然ガス発電事業を認可した。これはクーデタ後最大の外国投資であった。これに応えるように中国は軍政との関係を深め,6月には重慶で対面開催した中国・ASEAN特別外相会合にワナマウンルィン軍政外相を招き,二者会談も行って軍政にお墨付きを与えた。

他方で中国は,先行きの不透明さが残るなか,ミャンマー国内の諸勢力との多角的な関係を通じて自国権益を守ろうともした。8月と11月に孫国祥アジア担当特使を派遣し,軍のみならず,自らの影響下にあるUWSAなど少数民族武装組織とも交渉しながら,内戦の鎮静化を図った。また,NLDに関しても,軍政による解党の方針に難色を示し,9月には,中国共産党と南・東南アジアの諸政党とのオンライン会議にNLD代表者を招待するなど,一定の関係を維持した。

ロシアは,利害が対軍関係に集中しており,軍政が国際的孤立を深めるなかで明示的に軍事協力を加速した。特に,武器取引が目的と思われる両軍高官の頻繁な往来が目立った。軍政からは,ミンアウンフライン最高司令官とソーウィン副司令官が6月下旬と8月末にそれぞれ1週間ほどロシアを訪問し,5月にマウンマウンチョー空軍司令官,8月にマウンマウンエー陸軍参謀長も訪問した。ロシアからは,3月27日,抗議デモへの苛烈な弾圧と同時に開催された「国軍記念日」式典に,アレクサンドル・フォーミン国防次官が出席した(その他の外国来賓は中国やインドなど7カ国からのみで,すべて現地の大使館駐在官が出席)。また,報道によれば,6月半ばにウラジーミル・カサトノフ海軍副司令官が秘密裏に来訪したという(Myanmar Now電子版,7月6日)。これは,ミャンマーへの武器流入を防ぐための決議案が国連総会で議論されていた時期に当たり,ミンアウンフラインのロシア訪問の直前というタイミングでもあった。カサトノフ海軍副司令官は10月に今度は公然と来訪し,11月にはロシア連邦軍事技術協力局(FSMTC)や「ロスボロネクスポート」(防衛関連製品の輸出入仲介機関)の幹部が来訪した。

ASEANを通じた交渉の試みASEANはクーデタ直後の対応が加盟国間で分かれ,インドネシア,マレーシア,シンガポールが懸念を表明する一方,軍との関係が深い隣国のタイなどは内政不干渉の立場からコメントを控えた。こうした状況下で,インドネシアが中心となって積極的な外交を展開し,軍政代表者を交えた緊急会合開催に至った。2月24日には,タイの地で,ワナマウンルィン軍政外相,インドネシアのレトノ・マルスディ外相,タイのドーン・ポラマットウィナイ副首相兼外相の3者が対面で会談した。3月2日にオンライン開催されたASEAN非公式外相会合では,議長声明ですべての当事者に対する暴力自制が呼びかけられたが,一部加盟国の言及した拘束者の解放要請については一致した見解に至らなかった。

4月24日にはジャカルタで,今度は首脳級の会合が対面開催された。ミンアウンフラインも参加し,権力掌握後初めての海外渡航となった。議長声明では,ミャンマー情勢に関する「深刻な懸念」が表明され,以下の「5項目の合意」に至ったと述べられた。(1)暴力の即時停止と全当事者の最大限の自制,(2)平和的解決に向けた全当事者による建設的対話の開始,(3)ASEAN議長の特使による対話プロセスの仲介と,ASEAN事務局長によるその補佐,(4)ASEAN防災人道支援調整センター(AHAセンター)を通じたASEANによる人道支援,(5)特使と代表団のミャンマー訪問と全当事者との面談,である。アメリカと中国をはじめ多くの国々も暴力停止を優先させる点では意見の一致をみており,軍に自制を働きかける窓口としてASEANに期待が集まった。

しかし,ミンアウンフラインの帰国後,軍政は,ASEANの提案について「国内の安定が回復したときに慎重に検討する」と消極的な姿勢を示した。ASEANからは6月初めにリム・ジョクホイ事務局長と議長国ブルネイのエルワン・ユソフ第2外相が合意事項のフォローアップのため来訪するも,特使の選定に難航し,8月初めにようやくエルワンが特使となることが決まった。その後も軍政が特使とスーチーとの面談を拒否し続けたため,ASEANは10月15日,月末開催の首脳会合にミャンマーの政治的代表者を呼ばないことを決定し,軍政を会合から排除した。軍政もこの決定に反発を示し,実務者すら送らなかった。以後,11月の中国・ASEAN特別首脳会合やアジア欧州会合(ASEM)首脳会合でも同様の扱いがされたため軍政は参加せず,ASEANを通じた交渉は暗礁に乗り上げた。

11~12月には,前述の中国やロシアに加え,アメリカ,日本,インド,タイ,カンボジアとの間でも要人往来があり,軍政との交渉は二国間で続いた。

軍政とそれに対抗する勢力は,いずれも軍事的に相手を殲滅させるには至らず,妥協点を見つけるのも難しいまま不安定な状態が続くと思われる。一部の有力な少数民族武装組織が立場を強め,社会のさらなる軍事化や非合法経済拡大が進む可能性もある。長期的には,抗議運動を通じて国民の間で萌芽した共感と連帯の意識が,軍という共通の敵への対抗心というだけでなく,新しい国家や社会を想像/創造する現実的な力へと昇華していくかどうかが問われるだろう。

経済の見通しも暗い。まずは生存の危機にある人々への人道支援が急務である。ワクチン接種や教育に関する支援も必要だ。しかし,軍政が政府機関を掌握するなかで,国際機関や諸外国による支援には引き続き困難があると予想される。

対外関係では,棚上げされた国連での代表権問題の行方やASEANが新議長国カンボジアのもとでどう動くかが注目される。

(地域研究センター)

| 1月 | |

| 1日 | アラカン軍(AA),拉致していた国民民主連盟(NLD)の議員立候補者3人を解放。 |

| 11日 | 中国の王毅・国務委員兼外交部長,来訪(~12日)。 |

| 19日 | 来訪中の日本の渡邉秀央・日本ミャンマー協会会長,ミンアウンフライン軍最高司令官と会談。 |

| 21日 | ロシアのセルゲイ・ショイグ国防大臣,来訪(~22日)。 |

| 22日 | オーストラリア連邦警察の捜査の結実として,ミャンマーでの麻薬製造への関与が疑われる国際的麻薬シンジケートの重要人物である謝志樂(Tse Chi Lop)逮捕。 |

| 26日 | 軍,2020年11月総選挙に不正があったとの会見。軍報道官はクーデタの可能性を問われ否定せず。 |

| 27日 | NLD政権,新型コロナウイルスのワクチン接種を開始。 |

| 28日 | NLDと軍の代表者が協議(~31日)。軍が総選挙結果の調査を要請し,NLDが拒否(Reuters電子版,2月10日)。 |

| 2月 | |

| 1日 | 軍,クーデタ実行。未明にアウンサンスーチー(以下,スーチー)国家顧問やウィンミン大統領などNLD政権要人を含む多数を一斉拘束。軍最高司令官が三権掌握。 |

| 1日 | アメリカのバイデン大統領,軍による権力掌握を非難。 |

| 2日 | 軍,国家行政評議会(SAC)を組織。 |

| 2日 | ヤカイン州で携帯電話の4G通信が復活。 |

| 2日 | 国連安全保障理事会(安保理),ミャンマー情勢に関するオンライン非公開会合開催。 |

| 3日 | 軍政,輸出入法違反容疑でスーチーを訴追。 |

| 3日 | 1000人以上の医療従事者が市民的不服従運動(CDM)を開始。 |

| 3日 | 主要7カ国首脳会議(G7),クーデタを非難する共同声明発出。 |

| 4日 | ミンアウンフライン,事実上終身の軍最高司令官に(Myanmar Now 電子版,5月22日)。 |

| 4日 | 一部のNLD当選議員がネーピードーで独自に議員就任を宣言。 |

| 4日 | マンダレーでクーデタ後に全国で初めてのデモ。4人逮捕。 |

| 4日 | 軍政,Facebookへのアクセス規制開始。 |

| 4日 | 国連安保理,ミャンマー情勢に「深い懸念」を表明する報道声明発出。 |

| 5日 | 並行政府として連邦議会代表委員会(CRPH),結成。NLD議員多数がうち15人に議会権限を委譲するかたちで発足。 |

| 5日 | ソーウィン軍副司令官,国連のクリスティン・バーゲナー事務総長特別代表とビデオ会談。 |

| 5日 | 軍政,Instagram及びTwitterへのアクセス規制を開始。 |

| 5日 | 日本の大手ビールメーカーのキリンホールディングス,ミャンマー・エコノミック・ホールディングスとの提携解消の方針を発表。 |

| 6日 | ヤンゴンでデモ行進始まる。翌日から大規模化。 |

| 6日 | 軍政,2日にわたりインターネット遮断。 |

| 8日 | ミンアウンフライン,クーデタ後初のテレビ演説。 |

| 8日 | 軍政,ヤンゴンのほぼ全域をはじめ各地に夜間外出禁止令を発出。 |

| 9日 | 軍政,NLD党本部を強制捜査。 |

| 9日 | 軍政,サイバーセキュリティ法案を通信会社に回覧。 |

| 10日 | CRPH,少数民族政党の議員2人を加えて17人に。 |

| 10日 | アメリカのバイデン大統領,ミャンマー制裁に関する行政命令に署名。 |

| 11日 | アメリカ,制裁追加(1回目)。軍関係者10人と企業3社を対象に。以後,年内に計10回の制裁追加。 |

| 12日 | 軍政,恩赦で囚人2万3369人(うち外国人55人)を解放。ヤカイン州の有名政治家エーマウンらも含まれる。 |

| 12日 | 国連人権理事会,緊急会合開催。スーチー国家顧問やウィンミン大統領らの即時解放を求める決議を採択。 |

| 14日 | 各地で軍治安部隊の展開。クーデタ後初めて。 |

| 14日 | 欧米諸国の在ミャンマー大使館,暴力抑制を要請する共同声明発出。 |

| 15日 | 軍政,再びインターネット遮断。 |

| 15日 | 諸外国の商業会議所,サイバーセキュリティ法案に反対する共同声明発出。 |

| 15日 | ソーウィン軍副司令官,国連のバーゲナー事務総長特別代表と2度目のビデオ会談。 |

| 16日 | スーチーとウィンミン,オンラインでの法廷審問。スーチーは自然災害管理法違反(新型コロナウイルス感染症対策違反)によって再び訴追。 |

| 16日 | SAC広報委員会による初めての記者会見。停戦和平のための国民統合和平実現中央委員会など3委員会を発足させると発表。 |

| 18日 | ソーウィン軍副司令官,ブルネイ王国軍司令官とビデオ会談。 |

| 18日 | ネーピードーでの2月9日の抗議運動中に被弾した女性が亡くなる。抗議運動弾圧による最初の死亡者に。 |

| 18日 | イギリスとカナダ,制裁追加。以後,年内にそれぞれ計8回と3回の制裁追加。 |

| 22日 | ソーウィン軍副司令官,オーストラリアのデイヴィッド・ジョンストン軍副司令官とビデオ会談。 |

| 22日 | CRPH,暫定的な行政計画を発表。 |

| 22日 | 抗議運動,ゼネスト実施。 |

| 22日 | アメリカ,制裁追加(2回目)。軍高官2人を対象に。 |

| 22日 | EU,クーデタに強い非難表明。 |

| 22日 | 世界銀行,クーデタ後のミャンマーからの資金拠出要請には応じない方針示す。 |

| 22日 | ワナマウンルィン軍政外相,タイのドーン・ポラマットウィナイ副首相兼外相とビデオ会談。 |

| 24日 | ワナマウンルィン軍政外相,タイ訪問。インドネシア外相,タイ副首相兼外相との対面会談。インドネシアはCRPHとも協議していることを明かす。 |

| 24日 | Facebook,軍関連アカウントとページをすべて削除。 |

| 25日 | イギリス,制裁追加(2回目)。 |

| 26日 | 国連総会でチョーモートゥン大使,異例のクーデタ非難。翌日,軍政はチョーモートゥンの罷免を発表。 |

| 27日 | オーストラリアの石油・天然ガス大手ウッドサイド・ペトロリアム,ミャンマーでの採掘事業からの撤退を表明。 |

| 3月 | |

| 1日 | CRPH,SACをテロ組織指定。 |

| 1日 | スーチーとウィンミン,オンラインで2度目の法廷審問。スーチーは刑法典505条b項(公共の安寧を脅した罪)と通信法(通信機器の不法所持)によって3度目の訴追。 |

| 1日 | 2度目のゼネスト。 |

| 1日 | 軍政中銀,銀行からの引き出し額を制限。 |

| 2日 | CRPH,大臣臨時代理4人の任命。 |

| 2日 | ASEAN,ミャンマー情勢に関するオンライン非公式外相会合開催。暴力自制を要請。 |

| 3日 | 軍政,第1回国民統合和平実現中央委員会会議開催。 |

| 4日 | 軍政,投資委員会再編。委員長はモーミントゥン中将。 |

| 5日 | ソーウィン軍副司令官,在ミャンマー米大使とビデオ会談。 |

| 8日 | 3度目のゼネスト。 |

| 8日 | 軍と警察,ヤンゴンのサンヂャウン地区を封鎖。欧米諸国の大使館,状況緩和を要請。 |

| 8日 | 軍政,メディア5社からライセンス剥奪。 |

| 8日 | CRPHと一部の少数民族武装組織,共同で国民統一諮問評議会(NUCC)を結成。 |

| 8日 | アメリカ,ミャンマー向け輸出管理強化。 |

| 8日 | チョーズワーミン在英ミャンマー大使,スーチーらの解放を求める。軍政は翌日,同大使の本省への異動を発表。 |

| 9日 | CRPH,マンウィンカインタン連邦議会民族院議長を副大統領臨時代理に任命。 |

| 9日 | ソーウィン軍副司令官,エルヴェ・ブレジャンEU軍事参謀部参謀長とビデオ会談。 |

| 10日 | 国連安保理,「平和的に抗議を行う人々に対する暴力を強く非難する」との議長声明発表。 |

| 10日 | アメリカ,制裁追加(3回目)。軍司令官家族2人と関連企業6社を対象に。 |

| 11日 | 軍政,AAのテロ組織指定を解除。 |

| 11日 | 全国停戦協定(NCA)署名10組織,オンライン会議(~12日)。軍の行動はNCAに違反しているとの声明を発表。 |

| 12日 | 韓国外務省,ミャンマーとの防衛・安全保障の対話を停止すると発表。 |

| 14日 | 軍政,ヤンゴン管区域フラインターヤー・シュエピーター両郡区に戒厳令発令。中国企業の工場火災が契機。数十人が死亡。 |

| 14日 | CRPH,国民には自衛権があると発表。 |

| 15日 | 軍政,新たにヤンゴン管区域の4郡区で戒厳令発令。 |

| 15日 | 軍政,全国的に携帯電話によるインターネット接続の常時遮断を開始。 |

| 17日 | CRPH,すべての少数民族武装組織をテロ組織・不法組織指定から解除。 |

| 17日 | 紙媒体で発行する民間新聞がなくなる。 |

| 21日 | 軍政,CRPHを非合法組織指定。 |

| 21日 | 電力会社大手のフランス電力,シャン州の水力発電所建設事業の停止を表明。 |

| 22日 | アメリカとEU,同時に制裁追加(それぞれ4,1回目)。EUは以後,年内に計3回の制裁追加。 |

| 22日 | バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプのひとつで大規模火災発生。 |

| 24日 | 抗議運動,全国各地でサイレント・ストライキを実施。 |

| 24日 | 軍政,収監されていた抗議者628人釈放。 |

| 24日 | Facebook,CRPHのアカウントに青色認証マーク付与。 |

| 25日 | カチン独立機構(KIO),中国国境付近の軍の拠点1カ所を占拠したと発表。 |

| 25日 | アメリカ,イギリス,同時に制裁追加(それぞれ5,3回目)。 |

| 27日 | 軍政,国軍記念日式典を開催。来訪中のロシアのアレクサンドル・フォーミン国防次官が出席したほか,中国,インド,タイなど7カ国の駐在武官が出席。 |

| 27日 | 軍政,全国各地でデモ参加者などに発砲。1日に100人以上が死亡。 |

| 27日 | カレン民族同盟(KNU)軍事部門の第5旅団,カイン州北部の軍拠点1カ所を占拠したと発表。軍は報復にクーデタ後初の空爆。 |

| 28日 | ザガイン管区域カレー郡で武装した市民が軍・警察と戦闘。既存の少数民族武装組織以外では初めての武力衝突。 |

| 29日 | アメリカ,ミャンマーとの貿易投資枠組み協定を停止。 |

| 31日 | CRPH,2008年憲法の無効化とフェデラル民主主義憲章を発表。 |

| 4月 | |

| 1日 | 軍政,インターネットへのあらゆるワイアレス接続の常時遮断を開始。 |

| 1日 | スーチーが国家機密法違反で1週間前に訴追(5件目)されたと弁護士が述べる。 |

| 6日 | アメリカ,制裁追加(6回目)。国営企業1社を対象に。 |

| 9日 | 軍政,バゴー市内で激しい弾圧。80人以上が死亡。 |

| 10日 | AA,タアン民族解放軍(TNLA),ミャンマー民族民主同盟軍(MNDAA)の連合部隊がシャン州ラーショーの警察署を攻撃。 |

| 10日 | 軍政,ヤンゴン全域を含む多くの地域で感染症対策としての自宅待機措置を解除。 |

| 12日 | スーチー,新たに自然災害管理法違反で訴追(6件目)。 |

| 16日 | CRPH,国民統一政府(NUG)を樹立。 |

| 17日 | 軍政,ミャンマー暦新年の恩赦で2万3184人を釈放。 |

| 19日 | EU,制裁追加(2回目)。 |

| 21日 | 軍政,NUGを非合法組織に指定。 |

| 21日 | アメリカ,制裁追加(7回目)。国営企業2社を対象に。 |

| 24日 | ASEAN,ジャカルタで首脳級会合開催。軍政からミンアウンフラインがクーデタ後初出国して参加。「5項目の合意」に至る。 |

| 26日 | 軍政,ASEAN首脳級会合での合意事項について「国内の安定が回復したときに慎重に検討する」と発表。 |

| 26日 | CRPH,委員3人加わり20人体制に。 |

| 28日 | 軍政,固定回線によるインターネット接続の制限緩和。 |

| 5月 | |

| 1日 | 軍政商業省,タイとの国境貿易で各種飲料の輸入を一時的に禁止。 |

| 3日 | KIO,カチン州モーマウッ郡で軍のヘリコプター1機を撃墜。 |

| 5日 | NUG,人民防衛隊(PDF)の創設。 |

| 5日 | 軍政,大学再開。 |

| 5日 | 軍政,総務局を内務省に戻すと発表。 |

| 6日 | 軍政投資委員会,中国系企業が8割出資する25億ドル相当の液化天然ガス火力発電所事業を認可。 |

| 8日 | 軍政,CRPH,NUG,PDFをテロ組織に指定。 |

| 10日 | ムートゥーセーポーKNU議長,武力でなく,交渉によって問題解決すべきとの個人的意見を表明。 |

| 13日 | 軍政,チン州ミンダッ郡に戒厳令。 |

| 17日 | アメリカ,イギリス,カナダ,同時に制裁追加(それぞれ8,5,2回目)。 |

| 20日 | マウンマウンチョー空軍司令官,ロシア訪問(~22日)。 |

| 21日 | 軍政選挙管理委員会,諸政党を集めた会議でNLD解党の方針に言及。 |

| 24日 | スーチー,裁判に対面で初出廷。 |

| 29日 | チン民族戦線(CNF),少数民族武装組織で初めてNUGと共闘協定締結。 |

| 6月 | |

| 1日 | 軍政,小中高等学校を再開。 |

| 3日 | NUG,ロヒンギャに国籍を与える方針を表明。 |

| 4日 | ASEANのリム・ジョクホイ事務局長と議長国ブルネイのエルワン・ユソフ第2外相,来訪(~5日)。 |

| 4日 | 軍政商業省,タイとの国境貿易で石鹸,洗剤,歯磨き粉の輸入を一時的に禁止。 |

| 7日 | NUG,軍政をテロ組織に指定。 |

| 7日 | 重慶で中国・ASEAN特別外相会合,対面開催(~8日)。ワナマウンルィン軍政外相が出席し,中国の王毅外交部長と二者会談実施。 |

| 9日 | スーチー,新たに反腐敗法違反で訴追(7件目)。 |

| 9日 | 軍政,AAのトゥンミャッナイン司令官の親族を解放。 |

| 13日 | ロシアのウラジーミル・カサトノフ海軍副司令官が秘密裏に来訪(~19日)(Myanmar Now電子版,7月6日)。 |

| 15日 | 軍政,国内で新型コロナウイルスの変異株(デルタ株など)が確認されたと発表。 |

| 18日 | 国連総会,ミャンマーへの武器流入を防ぐよう呼びかける決議を採択。 |

| 20日 | ミンアウンフライン,ロシア訪問(~27日)。クーデタ後2度目の外国訪問。 |

| 21日 | イギリスとEU,制裁追加(それぞれ6,3回目)。 |

| 22日 | マンダレー市街地で武装市民と軍との銃撃戦。 |

| 24日 | 軍政,国際司法裁判所(ICJ)でのロヒンギャ関連裁判のために新チーム結成。ワナマウンルィン外相がトップ。 |

| 30日 | 軍政,クーデタ後に拘束された約2300人の囚人を解放。 |

| 7月 | |

| 2日 | アメリカ,制裁追加(9回目)。軍政関係者22人を対象に。 |

| 8日 | ノルウェー通信大手テレノール,ミャンマーでの事業からの撤退を表明。 |

| 8日 | 軍政,感染症対策としての自宅待機措置対象地区をヤンゴンなどで拡充。 |

| 9日 | 軍政,感染症流行のため学校再閉鎖。 |

| 12日 | スーチーが反腐敗法違反の罪で4件の訴追をされたと弁護士述べる(計11件)。 |

| 17日 | 軍政,感染症対策として臨時公休日を設定(随時延長されて9月10日まで継続)。 |

| 26日 | 軍政選挙管理委員会,前年11月の総選挙結果を無効にすると発表。 |

| 8月 | |

| 1日 | ミンアウンフライン,首相就任。2023年8月までの総選挙実施を表明。 |

| 3日 | 軍政中央銀行(中銀),管理変動相場制の再導入。参考レートから上下0.8%幅以内での取引を義務化。 |

| 4日 | ASEAN外相会合でブルネイのエルワン・ユソフ第2外相がミャンマー担当の議長特使に決定。 |

| 6日 | アメリカ当局,チョーモートゥン国連大使暗殺計画に関する容疑者2人逮捕。 |

| 21日 | 中国の孫国祥アジア担当特使,来訪(~28日)。 |

| 23日 | ロシア訪問中のマウンマウンエー陸軍参謀長,フォーミン国防次官と会談。 |

| 31日 | ソーウィン軍副司令官,ロシア訪問(~9月7日)。 |

| 9月 | |

| 2日 | イギリス,制裁追加(7回目)。 |

| 3日 | 軍政中銀,輸出で得た外貨を4カ月以内にチャットに兌換することを義務付け。 |

| 7日 | NUG,軍政への防衛戦開始を宣言。 |

| 11日 | 軍政中銀,8月3日の為替レート規制を撤廃。 |

| 24日 | チョーモートゥン国連大使,国連総会で27日に予定されていた演説取り下げ。 |

| 27日 | 軍,これまで1カ月ずつ延長してきた一方的停戦宣言を10月1日から2022年2月末まで5カ月間延長。 |

| 10月 | |

| 3日 | 軍政中銀,輸出代金の外貨の兌換期間を4カ月から30日に短縮。 |

| 15日 | 軍政,NCA記念式典開催。拘束中のAAなど少数民族武装組織構成員に恩赦。 |

| 15日 | ミンアウンフライン,SAC会議で「比例代表制については原則として合意に至っている」と発言。 |

| 15日 | ASEAN緊急外相会合,月末のASEAN首脳会合にミンアウンフラインの出席を認めない方針を決定。 |

| 24日 | ロシアのウラジーミル・カサトノフ海軍副司令官,再来訪(~30日)。 |

| 25日 | 国連,新たなミャンマー担当事務総長特別代表にノエリーン・ヘイザーを任命。 |

| 26日 | ASEAN首脳会合,オンライン開催。ミャンマー代表は出席せず。 |

| 27日 | 来訪中のロシア・ミャンマー友好協力協会訪問団,ネーピードーで軍政の主要閣僚や中銀総裁と経済協力について協議。 |

| 28日 | 軍政,新型コロナウイルス感染症の流行第3波収束に伴い,多くの郡で感染症対策としての自宅待機措置解除。 |

| 28日 | NUG,中央司令調整委員会を設立。 |

| 28日 | ロシア太平洋艦隊の戦艦,ヤンゴン寄港(~30日)。来訪中のカサトノフ海軍副司令官も乗船して帰国。 |

| 11月 | |

| 1日 | 軍政,約4カ月ぶりに学校再開。 |

| 2日 | ビル・リチャードソン米元国連大使,ミンアウンフラインと会談(1回目)。 |

| 6日 | モーアウン海軍司令官,インド訪問(~13日)。 |

| 9日 | ヤカイン州で約1年ぶりにAAと軍との戦闘発生。小規模で単発。 |

| 9日 | 軍政商業省,輸入ライセンスが必要な品目リストに3070品目を追加。2022年1月1日から適用。 |

| 10日 | 軍政中銀,管理変動相場制の再々導入。参考レートから上下0.5%幅以内での取引を義務化。 |

| 12日 | 日本の笹川陽平・国民和解担当政府代表,来訪(~19日)。ミンアウンフラインと会談。ヤカイン州訪問。 |

| 12日 | 来訪中のロシア連邦軍事技術協力局(FSMTC)副局長とロスボロネクスポート副総局長,ミンアウンフラインと会談。 |

| 14日 | 来訪したタイのドーン・ポラマットウィナイ副首相兼外相,ミンアウンフラインと会談。 |

| 15日 | 来訪中の中国の孫国祥アジア担当特使,ミンアウンフラインと会談。 |

| 15日 | アメリカのビル・リチャードソン,ミンアウンフラインと会談(2回目)。 |

| 15日 | 軍政,アメリカ人ジャーナリストのダニー・フェンスターを解放。ビル・リチャードソン,渡邉秀央,笹川陽平からの働きかけがあったと発表。 |

| 15日 | AA,15人の捕虜(軍人・警察官)を解放。笹川陽平のヤカイン訪問後のタイミング。 |

| 16日 | NUCC,第1回オンライン記者会見開催。 |

| 26日 | アルゼンチン連邦裁判所,普遍的管轄権に基づき,ミャンマー高官のロヒンギャに対するジェノサイド容疑の審理開始を決定。 |

| 30日 | スーチー,反腐敗法違反で新たに訴追(12件目)。 |

| 12月 | |

| 1日 | 国連信任状委員会,ミャンマーとアフガニスタンの大使に関する決定を延期。 |

| 5日 | ヤンゴンでデモ隊に軍の車両が突っ込み5人死亡。 |

| 6日 | スーチーに禁錮4年の有罪判決。12件の罪状の裁判で初の判決。今回は刑法第505条b項と自然災害管理法の違反に関して。ウィンミンも同じ2つの罪状で同じ判決。軍政は直後に恩赦し,2人の刑期を2年に半減。 |

| 6日 | ワナマウンルィン軍政外相,カンボジア訪問(~7日)。 |

| 8日 | ミンアウンフライン,カンボジアのヴォン・ピセン軍総司令官とビデオ会談。 |

| 8日 | 軍政,携帯電話の通話・データ通信の料金を引き上げ。 |

| 10日 | 全国各地でサイレント・ストライキ,実施。 |

| 10日 | アメリカ,イギリス,カナダ,同時に制裁追加(それぞれ10,8,3回目)。 |

| 14日 | 軍,KNU領内のレーケーコーで潜伏中のNLD議員など20人超を逮捕。翌日から州内で戦闘激化。 |

| 15日 | 軍政の国民統合和平実現調整委員会,シャン州モンラーで6武装組織と協議。 |

| 17日 | スーチー,受刑者が着る服装を身に着けて裁判に出廷。 |

| 22日 | カチン州の翡翠鉱山で事故。80人以上死亡。 |

| 22日 | インドのシュリングラ外務次官,来訪(~23日)。 |

| 24日 | 海軍,中国人民解放軍から035型潜水艦の供与を受ける。 |

(注)政党・団体名の略称はANP:ヤカイン民族党,KNU:カレン民族同盟,KPP:カレン人民党,KySDP:カヤー州民主党,MUP:モン統一党,NDF:国民民主勢力,NLD:国民民主連盟,NNDP:新国民民主党,USDP:連邦団結発展党。

(出所)各種報道より作成。

(注)網掛けは,ミンスェ大統領臨時代理は軍政の各種会議にほとんど参加しておらず,政権運営への関与が薄いと思われるため。政党・団体名の略称は,KPP:カレン人民党,PPP:人民さきがけ党,SAC:国家行政評議会,USDP:連邦団結発展党。留任は国民民主連盟(NLD)政権からの留任を指す。就任後に省が分割され,一方の省の大臣に留任した場合は最初の就任日を掲載。

(出所)各種報道より作成。

(注)全員が2020年総選挙での当選議員。政党・団体名の略称はNLD:国民民主連盟,KySDP:カヤー州民主党,TNP:タアン(パラウン)民族党,KSPP:カチン州人民党。

(出所)各種報道より作成。

(注)網掛けは軍の拘束下。政党・団体名の略称はCNF:チン民族戦線,CNLD:チン民族民主連盟,CRPH:連邦議会代表委員会,MUP:モン統一党,NLD:国民民主連盟。

(出所)各種報道より作成。

* 2021年のミャンマーでは,軍クーデタにより軍政が開始された後,それに対抗する並行政府が樹立され,二重政府状態が現出した。いずれも暫定的な性格を持つため国家機構図は掲載せず,双方の要人名簿のみを掲載することとした。

(注)2018年に会計年度の変更があったため,2017/18年度までは4月~3月。2018年度は4月~9月の半年間。2018/19年度からは10月~9月。2018/19年度まではすべて出所①の数値。2019/20年度以降の人口は出所②の数値。2019/20年度以降の消費者物価指数は出所③の数値。為替レートは,出所④の中央銀行発表の参考レート。ただし,2021/22年度は軍政のもとで管理変動相場制が採られ,実勢レートとの乖離がみられた。

(出所)①Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2020; ②Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2021; ③Myanmar Statistical Information Service Website (http://mmsis.gov.mm) ④Central Bank of Myanmar, Reference Exchange Rate History Website (http://forex.cbm.gov.mm/index.php/fxrate/history).

(注)会計年度はすべて10月~9月として算出し直したもの。-データなし。

(出所)Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2021.

(注)2018年に会計年度の変更があったため,2017/18年度までは4月~3月。2018年度は4月~9月の半年間。2018/19年度は10月~9月。

(出所)Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2020.

(注)-データなし。IMF国際収支マニュアル第6版に基づく。金融収支の符号の(-)は資本流入,(+)は資本流出。

(出所)Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2021.

(注)国境貿易を含む。1)2018年度は会計年度変更による移行年度のため4月~9月の6カ月間。

2)2020/21年度の数値は軍政商業省による暫定値。

(出所)Ministry of Commerce Website(http://www.commerce.gov.mm/).

(注)国境貿易を含む。1)2018年度は会計年度変更による移行年度のため4月~9月の6カ月間。

2)2020/21年度の数値は軍政商業省による暫定値。

(出所)Ministry of Commerce Website(http://www.commerce.gov.mm/).