2023 年 2023 巻 p. 423-446

2023 年 2023 巻 p. 423-446

2022年のミャンマーは前年の軍クーデタ以来の混乱が続き,国家機構を支配する軍政と対抗勢力の並行政府とが競合する二重政府状態のもとで内戦が激化した。

国内政治では,軍政は戦地で空爆や村落焼き打ちをおこなって住民の生活を破壊し,支配下の地域でも司法の政治利用や監視強化を通じて社会への抑圧を強めた。他方,並行政府に連なる諸勢力は,資金調達と軍事の面で一定の成果を収め,特に国土の中部から北西部に実効支配できる領域を形成した。この地域に,おもに多数派民族で構成される一大軍事勢力が出現したことが,クーデタ後の内戦の新規性である。既存の諸少数民族武装組織の対応は分かれ,並行政府に共感を示して軍政と激しく戦う組織もあれば,自らの権益拡大を最優先して動く組織もあった。シャン州に拠点を置く複数の強力な組織は,軍政の呼びかけに応じて交渉を開始した。クーデタの少し前から戦火が収まっていたヤカイン州では,年央に現地少数民族武装組織と軍の戦闘が再開し,年末までにまた停戦に至った。

経済は,新型コロナウイルス禍が収束しもち直し始めた。しかし,コロナ禍とクーデタの影響による落ち込みから回復しきるにはほど遠く,内戦の広がりも相まって国民の苦境は続いた。軍政の為替政策も奏功せず,現地通貨チャットの価値は不安定で1年間に40%近く下落した。これが世界的な資源高と重なって物価を高騰させ,人々の生活をさらに圧迫した。内戦下で非合法経済も拡大した。

対外関係では,欧米主導で軍政への圧力が強まるなか,並行政府が国際社会での地位を向上させた。ASEANを中心に軍政との対話を模索する動きもあったが,目ぼしい成果はなかった。中国とロシアは軍政との関係を維持・強化したが,年末の国連安全保障理事会でミャンマーに関する決議が採択されたことは,両者の態度の微妙な変化とも読み取ることができる。

前年2月1日のクーデタの首謀者ミンアウンフライン軍最高司令官が率いる軍政は,正当性も国民からの支持も乏しいものの,最高統治機関である「国家行政評議会」(SAC)のもとに行政機構の枢要を実質的に支配し続けた。軍政はクーデタ当初から政権担当の根拠を2008年憲法に基づく国家非常事態宣言に置いていた。同憲法の規定には,国家非常事態宣言の有効期間は1年であり,最長6カ月の延長を2回までおこなえるとあるため,本年1月末と7月末に国防治安評議会(議長:ミンスェ軍政大統領臨時代理)が招集され,6カ月ずつ国家非常事態宣言の期間延長が決定された。これにより,軍政の支配体制が年末まで維持された。

軍政の重要会議であるSAC会議および閣議は,年内にそれぞれ9回と8回開催された。前年は時期によってこれらの会議の開催頻度が大きく異なり,内閣に相当する組織の名称が2度にわたって変更されるなど制度が安定していなかったが,本年はいずれの会議もおおよそ月に1回を少し下回る頻度で,ある程度定期的に開催されるようになった。

軍政の顔ぶれは基本的に前年のままであったが,微妙な変化も看取された(章末「参考資料」参照)。まず,1月にSACメンバーのアウンリンドゥエ軍法務部長とマウンマウンチョー空軍司令官がそれぞれ軍の役職を解かれた。2人はともにSACには留任したが,アウンリンドゥエがSAC会議への出席を続けたのに対して,マウンマウンチョーの方は年内に1度も出席しておらず,後者は実質的な解任に近い状況に陥ったとみられる。この理由は不明だが,ミンアウンフラインとの関係悪化の可能性などが報道された。2月には,軍政の連邦内閣府大臣および国家安全保障顧問であり,少数民族武装組織との停戦交渉担当者でもあるヤービエ中将が新たにSACに加わった。閣僚や地方首長にも若干の交代があった。

軍政による社会抑圧:司法の政治利用,市民に対する監視強化軍政による抑圧も続いた。軍政は自らの政敵やその支持者とみなす人々に,剥き出しの暴力をふるうのみならず,しばしばその暴力に「合法性」の外観をまとわせようとした。ただし,法解釈や裁判には軍政の意向が強く働いており,司法のあり方はまったく公正とはいえない。例えば,クーデタ前の国民民主連盟(NLD)政権の最高権力者で,クーデタ以来,軍の拘束下にあるアウンサンスーチー(以下,スーチー)は,前年から本年末にかけて合計19件の罪状で禁錮・懲役合わせて33年の有罪判決を申し渡された。77歳のスーチーにとっては実質的に終身刑に処されたのも同じであり,軍政が将来実施しようとしている選挙からスーチーを排除する意図を持っていることは明白である。

その他にも軍政は抵抗運動への参加者に対して,欠席裁判も含む裁判で次々に有罪判決を下したり,本年3月以降は国籍の剥奪を発表したりしてきた。このうち,死刑判決の数はクーデタ発生から年末までに約140件に上った。ミャンマーでは30年以上,死刑が執行されていなかったが,軍政は6月4日,死刑判決を下されていた拘束中の4人に対して刑を執行すると発表した。国内外での反対の声にもかかわらず,軍政は7月23日に刑を執行した。処刑された4人には,元人気ヒップホップ歌手でNLD所属の下院議員でもあったピョーゼヤートーと,1988年民主化運動時の学生指導者の1人であったチョーミンユという著名人が含まれた。両者は前年後半に逮捕され,武器弾薬の隠匿やテロ組織(軍政がそう指定する並行政府)への加担の罪で本年1月に死刑判決を申し渡されていた。

一般の市民への監視や情報統制も維持され,軍政はさらに強化する姿勢もみせた。軍政は1月,前年に回覧したものに変更を加えたサイバーセキュリティ法案を,再度,意見聴取のため関係省庁や通信事業者に回覧した。この法案は,軍政による個人情報へのアクセスやインターネットの遮断を容易にするものであり,新たな要素として,VPN(仮想私設網)の使用を許可制とし,許可なく使用すれば最大で禁錮3年および罰金500万チャットを科すという条項が加えられていた。軍政はクーデタ後にFacebookなどのSNSを規制したが,多くの国民がVPN経由で利用を継続し,軍政の統制をかいくぐって互いに連絡を取り合い,必要な情報を入手してきたという経緯がある。本年も年内に同法の成立はみなかったが,SNS規制の試みは続くだろう。

これに関連して,携帯電話通信事業からの外資撤退も進んだ。3月には,前年に撤退を表明していたノルウェーのテレノールが,レバノンの投資会社とミャンマー企業への事業売却を完了させた。カタールのウーレドゥー(Ooredoo)も撤退を表明し,9月には,シンガポール登記の企業と事業売却に関して合意したと発表した。テレノールとウーレドゥーは,外資として初めてミャンマーでの通信事業に参画することを認められ,事業を開始した2014年から通信網拡充に貢献してきた。今般の撤退で,いずれの事業も最終的には軍政に近い政商の手にわたるものとみられており,軍政の統制強化に拍車をかける可能性がある。

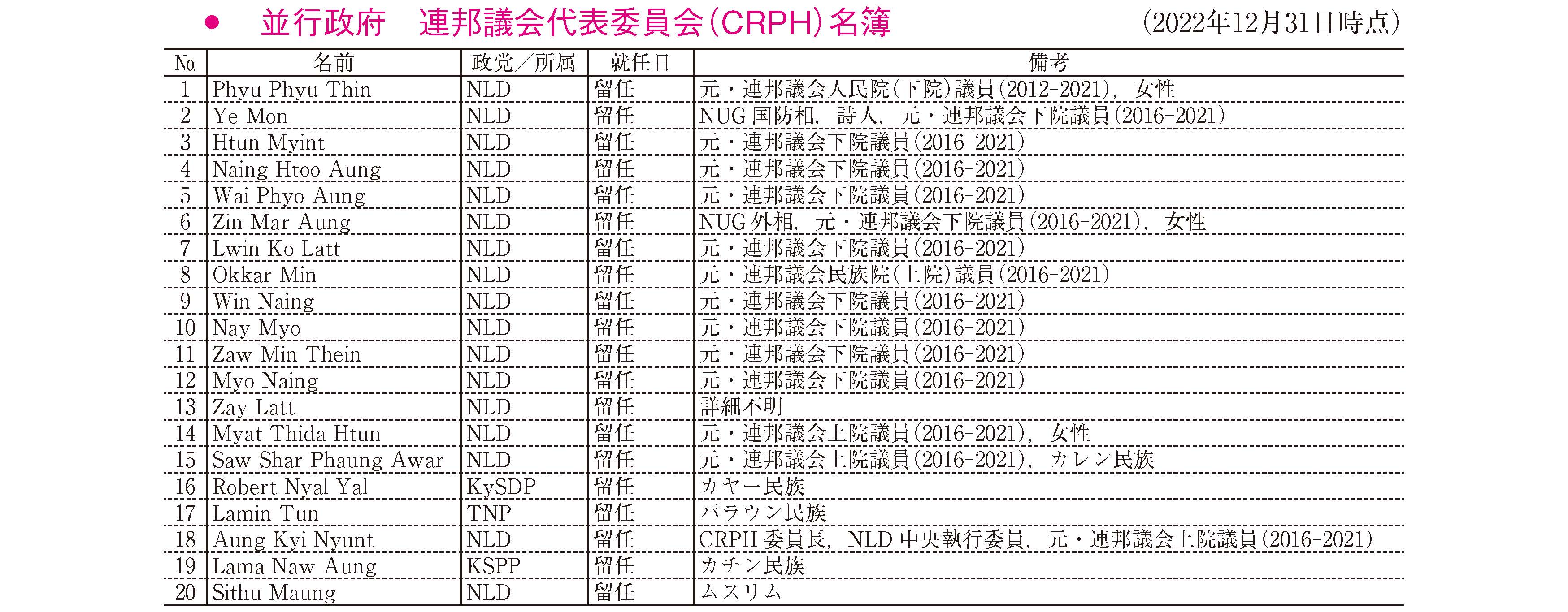

反軍抵抗運動と並行政府:軍事力増強の達成と困難前年に軍クーデタに対抗する諸勢力から生まれた並行政府は,2020年総選挙で当選したNLD議員を中心とする臨時立法府の「連邦議会代表委員会」(CRPH)や,より多様な勢力が参画する臨時執政府の「国民統一政府」(NUG)などから構成され,本年もその体制が維持された(章末「参考資料」参照)。設立当初はオンライン上で活動するに留まった並行政府は,国民からの強い支持を基礎に,一定の軍事的な成功を収めて軍政の支配が及ばない地域を創出するとともに,積極的な外交によって国際社会での地位も高めた(外交については「対外関係」参照)。

ただし,並行政府の軍事的成功というときには注意を要する。NUG傘下の軍事部門「人民防衛隊」(PDF)は,NUGによって創設された部隊も含まれるものの,その多くはクーデタ後に各地に叢生した市民武装組織の一部がその名称とNUGの指揮権を少なくとも名目上は受け入れたものである。数百もの新しい市民武装組織には,PDFに帰属しないものもあり,それぞれ人員規模,装備,NUGへの忠誠度などの点で異なる。各市民武装組織が一定の自律性を保ちつつ,互いにあるいは既存の少数民族武装組織と連携しながら武力闘争を展開し,それらが総体として戦果を挙げてきたという方が実態に近いだろう。前年同様,反軍政の側に明示的に与した少数民族武装組織は,カレン民族同盟(KNU),カチン独立機構(KIO),カレンニー民族進歩党(KNPP),チン民族戦線(CNF)の4組織のみであった(内戦については次項で詳述)。

このような状況下で,NUGは共闘関係にある少数民族武装組織とも調整しながら,配下のPDFを部隊の再編成と指揮系統整備を通じて正規軍らしい軍隊へとつくり直そうとした。NUG関係筋によると,10月時点で,PDFの人員は約6万5000人おり,200~500人で構成される大隊が約300個存在したという(Ye Myo Hein, “Understanding the People’s Defense Forces in Myanmar,” The United States Institute of Peace, 3 November 2022)。この人員規模は,40万人近い将兵を擁する国軍には遠く及ばないが,既存の少数民族武装組織のなかでも最大規模のものに匹敵する。軍備面でも改善がみられ,当初使われていたありあわせの武器が,闇市場で入手した高性能の武器へと次第に置き替わってきた。ただし10月時点で,こうした高性能の武器を装備しているのはPDF全体のうち20%にすぎず,40%は自家製の武器で戦い,残りの40%には武器が行き届いていないという。しかし,PDFをはじめ市民武装組織の戦闘能力の向上は明らかであり,前年は毎回数分で終わる傾向にあった軍政側の勢力との戦闘が,本年に入ってからは数時間にわたって続くようになった。

高性能武器の購入を可能にしたのは,資金調達の成功である。いまだ外国からの公式の武器供与が得られていないなかで,NUGは主に国内外のミャンマー人を対象としたクラウドファンディングの手法を用いながら,そこにさまざまな工夫を施して効果的に資金を集めた。6月時点のNUGの発表によると,前年からの資金調達額は4500万ドルに上り,そのうち3800万ドルは債券の発行によって,700万ドルはヤンゴン市内にあるミンアウンフラインの邸宅の競売によって調達したという。債券に利息はつかず,償還が可能かも定かでなく,邸宅も未入手であるなど,実態としては寄付と変わらないが,こうした工夫を施すことでただ寄付を募るよりも高額の資金調達に成功したと考えられる。得られた資金のほとんどが武器購入に充てられた。各地の市民武装組織も独自に資金を集めており,これらも加えればクーデタ後に集められた資金の総額は数億ドルに達するとの試算もある(International Crisis Group, Crowdfunding a War, 20 December 2022)。軍政はこうした金の流れを追跡し,国内の銀行口座の凍結など対策を講じたが,反軍勢力側は外国の口座や非公式の送金ルートを用いて摘発を逃れた。

しかしながら,課題も多い。依然としてPDFの各部隊の自律性は高く,NUGによる統制が十分に効いていない。3月にNUG国防省は,民間人を超法規的に殺害した疑いで1個のPDF部隊を調査すると発表したが,軍紀の徹底がどこまで可能かには疑問が残る。また,軍政の監視強化で国内での物資調達の道が狭まるとともに,在外ミャンマー人コミュニティからの資金拠出のペースも落ちており,軍備も不十分ななかで戦費を賄うにあたっての困難は増しつつある。

内戦のエスカレート:中部から北西部が最大の焦点にミャンマーでは独立以来,70年以上にわたって内戦が続いてきたが,前年のクーデタ後にその様相が大きく変化した。それまでは,中央政府および軍と,それに対して反乱を起こした複数の少数民族武装組織との対立が基本的な構図であり,主な戦場は,国家の周縁に位置して少数民族が多く居住する諸州の山地帯,特に東部から北東部にかけてのシャン州およびカチン州や,南東部のタイ国境域であった(2018~2020年には西部ヤカイン州でも激しい紛争が起きた)。しかしクーデタ後は,前項で述べたように,多数の市民武装組織がにわかに勃興し,並行政府を象徴的な中心として一大軍事勢力を形成した。これらの新興武装組織の構成員が主に多数派のビルマ(バマー)民族であり,活動地域も国土中央の平野部に集中していることが,クーデタ後の内戦の新規性を際立たせた。

表1はアメリカのNPOが集計した世界的な紛争データベースに基づいて,2021~2022年にミャンマーで起きた武力衝突の回数を四半期ごと,管区域・州別に集計したものである。これをみると,クーデタ後の内戦が前年の第4四半期から本年にかけて全国的にエスカレートしたことがわかる。とりわけ,ザガイン管区域での発生回数が突出している。隣接するマグウェー管区域北部,マンダレー管区域西部,チン州北部を含めて,国土の真ん中に位置する中央乾燥平原から北西部のインド国境域にかけての地域が,クーデタ後の内戦の最大の焦点となったことを反映したものである。中央乾燥平原では,軍は自らのイデオロギーに共鳴する少数の住民をピューゾーティーと呼ばれる親軍政の民兵組織に編成し,軍とともにPDFに対峙させたため社会の亀裂が深まった。また,軍政側によるインターネットの遮断,村落の焼き打ち,空爆といった住民の生活に深刻な影響をもたらす戦法も,この地域でもっとも顕著であった。例えば,上述のデータベースによると,年内の軍による空爆は全国で312件あり,前年の90件の3倍以上だったが,そのうちザガイン管区域内の空爆だけで約半数の153件を占めていた。

(注)1)ネーピードー連邦直轄地を含む。

(出所)Armed Conflict Location & Event Data Project(ACLED)のデータベースから作成。

このほか親並行政府の諸勢力と軍との戦闘が起きたのは,KIOの根拠地であるカチン州とその活動範囲に含まれるシャン州北部(ただしシャン州では後述のように諸勢力が入り乱れていた),KNUの影響力が強いカイン州および周辺のモン州,タニンダーイー管区域,バゴー管区域東部,そして,比較的規模の小さい少数民族武装組織と地元の市民武装組織が共闘するカヤー州とチン州である。これらの地域でも軍による非戦闘員を標的とした攻撃がおこなわれた。10月23日には,カチン州パカン郡にあるKIOの拠点で,同組織設立62周年を祝賀する野外コンサートが開催されていたところに軍が空爆を仕かけ,民間人多数を含む約80人が死亡する惨事となった。

戦闘機や重火器など軍備面では軍が圧倒的な優位を占めるものの,反軍抵抗勢力もゲリラ戦で軍側に相当の損耗をもたらしているとみられる。全体としてみれば両者は軍事的に拮抗しており,短期間で決着に至る見込みが薄いだけに,先行きが不透明ななかで戦地の住民に重い負担がのしかかっている。国連人道問題調整事務所(OCHA)によれば,年末の国内避難民の数はおよそ150万人であり,クーデタ前からだと4倍弱,前年末からでも2倍に増えた。

軍政による一部少数民族武装組織との交渉:シャン州とヤカイン州を中心に軍政は並行政府のCRPH,NUG,PDFに対しては,前年にそれらをテロ組織に指定しており,本年3月27日の「国軍記念日」の演説でミンアウンフラインが「テロ組織とそれを支持する組織は,交渉することなく,国家和平が実現するまで殲滅していく」と述べたように,徹底的に攻撃する姿勢を示した。他方で,軍政は戦線のさらなる拡大を防ぐため,全部で20近くある少数民族武装組織に対しては交渉を持ちかけた。まず2月,連邦記念日75周年記念式典に18組織を書面で招待したが,並行政府と共闘中の組織が拒絶したこともあり,12日の式典および翌日のヤービエ中将率いる交渉団との会議に参加したのは9組織だけであった。しかも,どの参加組織も低いレベルの代表しか派遣しなかった。こうした状況を受けて,4月22日には,ミンアウンフラインが自ら直接会うとして各組織の指導者に改めて交渉を呼びかける演説をした。20日間の回答期限内に交渉の意志を表明したのは10組織であり,そのうち強い勢力を有するワ州連合軍(UWSA),モンラー地方の民族民主連合軍(NDAA),シャン州進歩党(SSPP),シャン州復興評議会(RCSS)の4組織はいずれもシャン州に拠点を置く組織だった。

シャン州は,従来からのミャンマー内戦の主戦場であり,さまざまな武装勢力が入り乱れる複雑な状況が歴史的に形づくられてきた。そのためクーデタ後も,前項でみた諸地域と異なり,内戦が反軍勢力と軍との対決という単純な構図を取らなかった。同州の主要な少数民族武装組織は,明示的に並行政府との共闘姿勢を取ることなく,互いに連携したり牽制し合ったりしながら,それぞれが自らの権益拡大を最優先して動く傾向にあった。前年後半から本年初めにかけて,全少数民族武装組織中で最強といわれるUWSAが後ろ盾となって,SSPPとタアン民族解放軍(TNLA)が手を組み,州北部に張り出していたRCSSの勢力を州南部へと押し戻した。4月初めには,州東部でUWSAが,約20年ぶりにRCSSと直接戦火を交えた。こうした状況がRCSSに軍との接近を促したと思われる。RCSS議長はミンアウンフラインの呼びかけに応え,他のどの組織にも先駆けてネーピードーを訪問し,5月20日のトップ会談に臨んだ。その後,UWSA,NDAA,SSPPも軍との交渉の席に着いたが,TNLAと州北東部コーカン地方のミャンマー民族民主連合軍(MNDAA)の2組織は軍と激しい戦闘を続けた。

国土西部のヤカイン州および隣接するチン州南部では,2018年末から約2年間,軍とアラカン軍(AA)が激しく交戦したが,2020年11月総選挙後に非公式の停戦が成立してからクーデタを経て本年半ばまで,緊張関係をはらみながらも相対的な平和が保たれた。しかし,停戦中にAAが自領の実効支配をよりたしかなものにしていくと,本年5月ごろから軍が部隊増強を進め,AAも軍の交渉の呼びかけを拒絶したことで関係が決裂した。非難合戦,相手側関係者の拘束・拉致の応酬,散発的な衝突ののち,8月から本格的な戦闘が再開された(表1参照)。今回の紛争は,AAがバングラデシュ国境域を奪取し,自領として確保しようとしたのを,軍側が奪い返そうとするかたちで展開し,バングラデシュ領内に数度にわたって着弾があった。約4カ月間の交戦の後,11月26日,前回の停戦と同様に笹川陽平・日本政府代表の仲介でふたたび非公式の停戦が成立した。

NLD政権期の2018年に会計年度が4月始まりから10月始まりへと変更されていたが,軍政はふたたびこれを変更し,2021/22年度を10月~3月の半年間だけの移行年度とし,2022/23年度から2018年以前と同じ4月始まりに戻した。

世界銀行(世銀)調査チームの2023年1月の報告によると,2021年10月~2022年9月の1年間の実質国内総生産(GDP)成長率は3.0%であり,その次の1年間の成長率も3.0%と予測された。コロナ禍とクーデタの影響で経済に大打撃のあった2020/21年度(10月~9月,GDP成長率マイナス18.0%)から,ゆるやかに経済がもち直し始めたといえる。縫製業における生産・輸出の拡大に加えて,感染症対策の行動制限が緩和されたことなどが押し上げ要因となった。

前年に第3波が猛威を振るったコロナ禍は,全般的に収束に向かった。2022年は2月~3月に第4波,9月~10月に第5波が訪れたものの,その勢いは第3波ほど強くなく,期間も短かった。年内に確認された感染者数は累積で10万2849人(前年の約4分の1),死者数は222人(前年の100分の1強)であり,いずれも前年から大幅に減少した。軍政は,感染が収束傾向にあることを受け,ミャンマー暦の新年が開始する4月17日から,約2年ぶりに国際旅客便の運航を再開させ,大規模集会の禁止措置を解除するなど,規制を緩和した。

しかし,依然として経済の成長率は低く留まっており,コロナ禍前への原状回復には遠く及ばない。さらに,内戦の広がり,慢性的な電力不足,収入減と物価上昇などが国民の生活を圧迫している。本年7月に世銀が発表した報告書によると,2022年には人口の約4割が貧困線以下での生活を余儀なくされた。この貧困率はコロナ禍前の水準の2倍であり,およそ10年前の数値に等しい。民政移管後の貧困削減の成果がわずか2年で帳消しになってしまった。

投資の半減,貿易の回復,非合法経済の拡大2021年10月から2022年9月までのティラワ経済特区への投資を除く対内直接投資額は,軍政の投資企業管理局(DICA)によると,認可ベースで18億8829万ドルであり,前年同期(2020/2021会計年度に相当)からほぼ半減した。欧米による制裁下で外資の既存事業からの撤退も続いた。前述の携帯通信事業からのテレノールとウーレドゥーの撤退(「国内政治」参照)のほか,1月にはエネルギー大手のトタル(フランス),シェブロン(アメリカ),ウッドサイド(オーストラリア)が天然ガス事業からの撤退を表明した(トタルは7月に撤退完了)。

2021年10月から2022年9月までの貿易は,軍政商業省の発表によると,輸出総額が169億264万ドル(前年同期比10.0%増),輸入総額が164億9386万ドル(前年同期比12.3%増)と前年から多少もち直した。ただし,輸出よりも輸入の伸びの方が大きく,貿易黒字の幅は縮小した。貿易相手国別の第5位までのシェアは,輸出ではタイ22.5%,中国22.1%,日本6.8%,インド5.0%,アメリカ4.5%,輸入では中国30.6%,シンガポール22.9%,タイ13.0%,マレーシア7.3%,インドネシア6.8%であった。輸出は,対中国輸出が前年同期比27.8%減で大きく落ち込んだにもかかわらず,日本,アメリカ,ヨーロッパ諸国への縫製品を中心とした輸出が大幅に増加した。ヨーロッパ諸国は単独では輸出相手の上位5位に入らなかったが,EU加盟国とイギリスを合わせると輸出総額の25.0%を占めた。クーデタ後の欧米の制裁は標的を絞り込んだものであり,その直接的な影響を免れる縫製業が一時的な停滞からの回復を遂げた。

対中国貿易については,上記の統計で中国への輸出が過小評価されている可能性があることに注意を要する。中国側の統計でミャンマーからの輸入として計上される貿易額が,ミャンマー側が把握する対中国輸出額を上回る傾向が強まっているからである。上述の世銀調査チームによると,2022年11月の両者の差は月額10億ドルであり,12月はほぼ20億ドルに達する見込みだという。これは,インフォーマルもしくは非合法な貿易の増加を反映したものであり,こうした貿易で中国に輸出される財にはレアアース,金,宝石などが含まれると考えられる。

どの国の公式統計にもあらわれない越境的な経済活動もある。例えば,麻薬の密造と密輸である。国連薬物犯罪事務所(UNODC)の推計によると,ヘロインの原料であるケシの栽培面積は2022年に4万ヘクタール(前年比33%増)となり,2014年以来の減少傾向が増加に転じた。合成麻薬については,量的な把握が一層難しいが,クーデタ前からすでに生産と輸出の増加傾向が指摘されており(『アジア動向年報2021』参照),内戦激化によりさらに増加したと推測される。こうした非合法経済の拡大という状況を受けて,マネー・ローンダリング対策を講じる政府間機関の金融活動作業部会(FATF)は10月,2016年に外していたミャンマーをブラックリストに再追加した。

さらなるチャット下落とインフレ亢進前年から続くチャット下落に対して,軍政支配下の中央銀行(中銀)はドル売り・チャット買いの為替介入を繰り返してきた。しかし,本年4月からは,おそらくは欧米の制裁によって一部の外貨準備へのアクセスが制限されたことが影響して,軍政は為替介入よりも行政的な規制強化を通じての管理へと政策の重点を移した。同月3日,「国内居住者」が獲得した外貨を1営業日以内にチャットへ両替することを義務化する通達が中銀から発せられた。前年の輸出業者を対象にした強制両替から対象を広げ,猶予期間を縮めて厳格化したものだが,「国内居住者」には外国の企業や個人も含まれ得たため外資を中心に懸念が広がった。その後,両替義務の対象について,中銀から次々に混乱含みの情報が出されたのち,7月には最終的に,外資比率が35%以下の企業のみを対象に義務づけられることになった。また,軍政は4月4日,為替の安定と外貨の効果的使用を目的として外国為替監督委員会を創設した。この委員会は,SACメンバーでミャンマー投資委員会委員長も兼ねるモーミントゥン中将を委員長とし,経済関係閣僚や中銀総裁など6人から構成された。

しかしながら,銀行預金の強制両替が実行に移され始めた7月ごろから,チャット安が急激に進んだ。その背景には,前年に再導入された管理変動相場制があった。中銀が定める参考レートと実勢レートとの乖離があるなかでの強制両替が,ドルを必要とする輸入業者を相対取引でのドル買いに走らせ,実勢レートでのチャット安を加速させたとみられる。軍政は年初に1ドル=1780チャット,4月初めから1ドル=1850チャットとしていた参考レートを,8月8日に1ドル=2100チャットに切り下げた。しかし,年初から1ドル=2000チャット強の水準で推移していた実勢レートは,8月末には一時的に1ドル=4000チャットまで落下し,チャットの価値が2カ月でほぼ半減した。8月31日に中銀が2億ドル以上を投入する異例の為替介入を発表したこともあり,以後は為替が安定に向かい,年末には実勢レートが1ドル=2800チャット前後に落ち着いた。

チャット下落に加えて,ウクライナ危機に起因する世界的な資源高の影響もあり,物価は上昇する一方であった。本稿執筆時で得られる最新のデータである2022年7月のインフレ率(前年同月比)は19.6%で,1年前の6.7%から亢進を続けて過去10年間でみても最大の水準となった。

二重政府状態が続くなか,欧米主導で軍政に対する国際的な圧力が増し,並行政府は国家承認を得るところまでではないが幾分かその地位を向上させた。

アメリカは,イギリス,カナダ,EUとも足並みを揃えて,軍政指導層などへの標的制裁を強化した一方,NUGとの関係を深めた。5月,ワシントンで開催された米ASEAN特別首脳会議は,前年後半のASEAN首脳会議同様,軍政代表が招かれなかったが,その裏側でアメリカのシャーマン国務副長官はNUGのズィンマーアウン外務大臣と対面で会談した。9月には,バイデン大統領が国連総会の演説で軍政による人権侵害に言及し,同時期にショレット国務省顧問がニューヨークでNUG代表団および複数の少数民族武装組織代表と会談した(ただし,少数民族代表はオンライン参加)。また,12月,アメリカ議会はミャンマーの民主化を推進するための「2022年ビルマ法」を盛り込んだ国防権限法案を可決した。

2017年のロヒンギャ難民の大量流出に関連して,2019年にガンビアがミャンマーのジェノサイド条約違反を理由に国際司法裁判所(ICJ)に提訴していた裁判も国際政治の舞台となった。提訴当時のスーチー政権は裁判そのものの是非を問う本案前抗弁を提出しており,そのための公聴会が本年2月下旬に予定されていた。クーデタ後はミャンマー政府代表としてどの組織が出廷するかが問題となっていたところ,NUGは同月1日の発表で,自らの正当性を改めて主張するとともに,スーチー政権が提出した本案前抗弁を取り下げると述べ,公聴会を開かずに本案審理を開始するようICJに求めた。結局,公聴会は軍政の代表団が出廷するかたちで開かれたが,ICJは7月にミャンマー側の本案前抗弁を却下し,本格的な審理が開始されることになった。この間の3月,アメリカのブリンケン国務長官は,ミャンマー軍によるロヒンギャへの迫害を「ジェノサイド」と正式に認定した。アメリカによるジェノサイド認定はホロコースト以来,8件目となる。8月にはイギリスが,ICJ裁判にガンビア支持の立場で介入すると表明した。

国連では,安全保障理事会(安保理)が12月21日,暴力の即時停止と政治囚の解放を求める決議を採択した。安保理がミャンマーに関する決議を採択するのは,1948年に同国の国連加盟を承認する勧告を出して以来,74年ぶりのことである。クーデタ後,安保理は数度にわたって議長声明や報道声明を発出してきたが,拒否権を有する中国とロシアが軍政支持の立場を崩さなかったために,拘束力のある決議の採択には至ってこなかった。今回の決議には,理事国15カ国中12カ国が賛成し,中国,ロシア,インドは棄権した。武器禁輸措置などは盛り込まれず,すぐになんらかの効果を見込めるわけではないが,安保理として決議の採択に至ったこと自体が軍政への圧力をもう一段階引き上げることになるだろう。

そのほか,欧米を中心として,在ミャンマーの外交使節団の長を大使から臨時代理大使へと格下げする動きが広がっている。大使が着任する際には軍政トップのミンアウンフラインへの信任状捧呈が求められ,その行為が軍政に対する承認と受け取られる恐れがあるため,大使交代時に信任状提出の必要がない臨時代理大使を充てることでそうした事態に陥るのを防ごうという狙いがある。

ASEANなどを通じた対話の模索国際社会は軍政への圧力を強めつつ,対話の可能性も探り続けた。交渉の窓口として本年もASEANに期待が集まったが,加盟国間の足並みは乱れ,大きな成果もなかった。ASEANは前年4月,首脳会議の場にミンアウンフラインも招いて,暴力の即時停止や全当事者による対話開始などを含む「5項目の合意」に至ったものの,その後,軍政が合意事項履行の姿勢を示さなかったため,同年10月以降の首脳会議と外相会議では軍政代表の参加が認められなくなっていた。

インドネシア,マレーシア,シンガポール,フィリピンといった島嶼部の国々が軍政への批判を強める一方,東南アジア大陸部の国々はより寛容な姿勢を示した。とりわけ,本年の議長国カンボジアはスタンドプレーともいえる積極的な立ち回りをみせた。フン・セン首相は1月上旬に自らミャンマーを訪問してミンアウンフラインと対面会談し,その後も同月下旬と5月にオンラインで会談するとともに,プラック・ソコン副首相兼外務国際協力大臣をASEAN議長特使としてミャンマーに2度派遣した(3月,6月)。しかし,7月の軍政による政治囚の死刑執行後は,カンボジアもミャンマーと一定の距離を置き,11月にシアムリアプで開催されたASEAN国防大臣会議では,それまで国防相会議には参加していた軍政代表を招かなかった。

タイもまた,4月に独自の特使を任命して,軍政との対話路線を追求した。12月,タイがASEAN諸国に呼びかけるかたちで,ミャンマー情勢について協議する非公式外務大臣会議がバンコクで開催され,軍政のワナマウンルィン外相も招かれたが,他の加盟国で参加したのはベトナム,ラオス,カンボジアのみだった。

ASEAN以外では,8月に国連のノエリーン・ヘイザー事務総長特使が,国連特使としてクーデタ後初めて来訪し,ミンアウンフラインと会談して死刑執行の停止や政治囚の解放を求めた。しかし,軍政にはスーチーとの面会の機会を与えられず,並行政府支持者からは軍高官との面会は軍政追認につながると批判された。ところで,政治囚に関して,軍政は11月の恩赦で約6000人を釈放し,それまでに拘束されていた外国人(オーストラリア人のNLD政権経済顧問,日本人映像作家,元駐ミャンマー大使のイギリス人など)も解放のうえ強制送還された。日本人映像作家の解放は,日本政府からも働きかけがなされていた。

中国とロシアは軍政との関係を維持・強化中国とロシアは本年も軍政との関係を維持ないし強化した。ただし,年末の安保理決議に反対せず,棄権するに留めたことは微妙な態度の変化とも読み取れる。

中国は,3月に軍政のワナマウンルィン外相が訪中した際,王毅・国務委員兼外交部長を通じて「状況がいかに変化しようとも」軍政を支持すると表明した。7月にその王毅・外交部長は,バガンで開催されたメコン-ランツァン(瀾滄江)協力外相会議に出席するため来訪した。中国高官の来訪はクーデタ後初だったが,ミンアウンフラインとは会談しなかった。国内の「一帯一路」関係事業は着々と進められており,10月には,中国資本との合弁で建設されたチャウッピュー経済特区の火力発電所が操業を開始した。また,停戦交渉への介入という点では,中国側の担当者が交替し,新任の鄧錫軍アジア担当特使が年末に初来訪した。

ロシアと軍との関係は,従来はほとんどロシア製兵器の取引に限られていたが,両者がともに国際的孤立を強めるなかで経済協力と技術協力の深化が図られた。軍政は8月,国内の深刻な燃料不足を受け,ロシア産石油・天然ガスの調達を担当する委員会を発足させた。調達した燃料は優先的に軍に配分されることになる。また11月には,軍政が本年任命した電力大臣がロシアを訪問中に,同国の国営原子力企業ロスアトムと小型原子炉建設に関する覚書を締結した。要人往来としては,ミャンマー軍政からはミンアウンフライン自身が7月と9月の2度,ソーウィン軍副司令官も8月にロシアを訪問し,ロシアからは8月にラブロフ外相,12月にレシェトニコフ経済発展大臣が来訪した。

軍政は,クーデタから2年経過した2023年2月1日,国家非常事態宣言の期間をさらに6カ月延長すると発表した。6カ月の期間延長を「通常は」2回まで可能とする憲法規定を柔軟に解釈し,内戦継続を理由に3回目の延長をしたものである。軍政が2023年8月までに実施すると主張してきた総選挙も延期される見込みが高く,なし崩し的に軍政が長期化する可能性もある。内戦は,武力衝突の数こそ2022年末にかけて減少傾向にあるが予断を許さない状況が続く。

経済は回復傾向にあるものの,受けられる恩恵は階層や地域によって大きく異なるだろう。特に貧困層や戦地の住民の危機的状況は国内諸勢力の施策だけでは解消が難しく,国際社会による人道支援の必要性は依然として高い。

対外関係では,軍政はロシアや中国,並行政府は欧米諸国との関係を軸に外交上の立場強化を図ると考えられる。諸勢力間の対話の糸口を探る難しい試みも,ASEANなどを通じて国際的に続けられるだろう。

(地域研究センター)

| 1月 | |

| 7日 | カンボジアのフン・セン首相,来訪(~8日)。ミンアウンフライン軍最高司令官兼国家行政評議会(SAC)議長と会談。 |

| 10日 | 軍政,アウンサンスーチー(以下,スーチー)に前年末に続き2回目の有罪判決。無線機の違法輸入など3件の罪で禁錮4年。 |

| 10日 | 軍政,マウンマウンチョー空軍司令官を解任。ほぼ同時期にアウンリンドゥエ軍法務部長も解任。両者ともSACには留任。 |

| 13日 | 軍政,新たなサイバーセキュリティ法案に関する意見聴取。 |

| 21日 | 軍政,拘束中の著名民主化活動家ピョーゼヤートーとチョーミンユに死刑判決。 |

| 21日 | エネルギー大手のフランスのトタルとアメリカのシェブロン,撤退を表明。 |

| 26日 | ミンアウンフライン,カンボジアのフン・セン首相とオンライン会談。 |

| 27日 | オーストラリアのエネルギー大手ウッドサイド,撤退を表明。 |

| 27日 | 並行政府の国民統一諮問評議会(NUCC),第1回人民議会をオンライン開催(~29日)。改訂版のフェデラル民主主義憲章を承認。 |

| 31日 | 軍政,国防治安評議会開催。国家非常事態宣言の期間を半年延長。 |

| 31日 | アメリカ,イギリス,カナダ,制裁追加(それぞれクーデタ後11,9,4回目,いずれも2022年初)。 |

| 2月 | |

| 1日 | 並行政府の国民統一政府(NUG),国際司法裁判所(ICJ)での本案前抗弁を取り下げると発表。 |

| 6日 | 軍政,諸少数民族武装組織に停戦を呼びかけ,連邦記念日式典に招待。 |

| 8日 | 軍政,ヤービエ中将をSACメンバーに任命。 |

| 8日 | イギリス,制裁追加(10回目)。 |

| 12日 | 軍政,連邦記念日75周年式典開催。 |

| 13日 | 軍政,複数の少数民族武装組織との会合。18組織を招待するも9組織だけ参加。参加組織の代表も低いレベル。 |

| 21日 | ICJ,公聴会開催(~28日)。軍政閣僚がミャンマー代表として出廷。 |

| 21日 | EU,制裁追加(クーデタ後4回目,2022年初)。ミャンマー石油ガス公社も対象に。 |

| 3月 | |

| 4日 | 軍政,NUG関係者など11人の国籍を剥奪すると発表。 |

| 10日 | 笹川陽平・ミャンマー国民和解担当日本政府代表,タイのチェンマイで複数の少数民族武装組織の代表と会談。 |

| 13日 | NUG国防省,防衛戦6カ月間の報告書を発表。 |

| 14日 | NUG国防省,民間人などの超法規的殺害を行った疑いで人民防衛隊の1部隊を調査すると発表。 |

| 16日 | 軍政,感染症対策の大規模集会禁止を緩和。200人以上の規模から400人以上へ。 |

| 21日 | カンボジアのプラック・ソコン副首相兼外務国際協力大臣,ASEAN議長特使として来訪(~23日)。 |

| 21日 | アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官,ミャンマー軍によるロヒンギャへの迫害を「ジェノサイド」と認定。 |

| 24日 | カナダ,制裁追加(5回目)。 |

| 25日 | アメリカ,イギリス,制裁追加(それぞれ12,11回目)。 |

| 25日 | ノルウェーの通信大手テレノール,ミャンマー事業の売却完了を発表。 |

| 27日 | ミンアウンフライン,「国軍記念日」式典で並行政府とその支持者を「殲滅していく」と演説。 |

| 30日 | 軍政のワナマウンルィン外相,ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアチブ(BIMSTEC)首脳会議にオンライン出席。 |

| 31日 | 軍政のワナマウンルィン外相,訪中(~4月2日)。王毅・国務委員兼外交部長は会談で,中国は「状況がいかに変化しようとも」軍政を支持すると表明。 |

| 4月 | |

| 3日 | 軍政中央銀行(中銀),「国内居住者」が獲得した外貨を1営業日以内にチャットへ両替することを義務化。 |

| 4日 | 軍政,外国為替監督委員会を新設。モーミントゥン中将を委員長として6人構成。 |

| 5日 | ワ州連合軍(UWSA),シャン州南部でシャン州復興評議会(RCSS)と交戦。 |

| 17日 | 軍政,感染症対策の規制を緩和。国際旅客便の運航再開。大規模集会禁止の解除。 |

| 22日 | 軍政,少数民族武装組織に停戦を再度呼びかけ。回答期限を5月9日までに設定。 |

| 26日 | タイ,ポーンピモン・カンチャナラック外務省顧問をミャンマー特使に任命。 |

| 27日 | 軍政,スーチーに3回目の有罪判決。汚職防止法違反で禁錮5年。 |

| 28日 | 来訪中のロシア連邦タタールスタン共和国のルスタム・ミンニハノフ大統領,ミンアウンフラインと会談。 |

| 30日 | 政党のシャン民族民主連盟の創設者クントゥンウー,死去。 |

| 5月 | |

| 2日 | ミンアウンフライン,カンボジアのフン・セン首相と本年2度目のオンライン会談。 |

| 2日 | 軍政,電力省とエネルギー省を分割。新任のタウンハンが両省大臣を兼任。 |

| 2日 | 日本のエネルギー大手ENEOS,撤退を表明。 |

| 7日 | アラカン軍(AA)のトゥンミャッナイン司令官,Twitter上で軍の西部軍管区司令官に対して戦闘再開を示唆する警告。 |

| 10日 | タイ,コロナ禍後初めてミャンマー移民労働者を公式に受け入れ開始。 |

| 12日 | アメリカのワシントンで米ASEAN特別首脳会議,ミャンマー代表不在で開催(~14日)。 |

| 12日 | アメリカのウェンディ・シャーマン国務副長官,ワシントンでNUGのズィンマーアウン外相と対面会談。 |

| 14日 | マレーシアのサイフディン・アブドゥッラー外相,ワシントンでASEANの外相として初めてNUG外相と対面会談。 |

| 16日 | NUG,AAとオンライン協議。 |

| 20日 | ミンアウンフライン,RCSS議長と会談。4月22日の呼びかけに応えた少数民族武装組織との会談としては最初。 |

| 6月 | |

| 4日 | 軍政,拘束中のピョーゼヤートーとチョーミンユら4人の死刑を執行すると発表。 |

| 4日 | ミンアウンフライン,モンラーの民族民主連合軍(NDAA)代表団と会談。 |

| 9日 | アメリカのデレク・ショレット国務省顧問,タイのメーソートにあるミャンマー国境難民キャンプを訪問。 |

| 16日 | イギリス,制裁追加(12回目)。 |

| 22日 | カンボジアのシアムリアプでASEAN国防大臣会議開催。軍政のミャトゥンウー国防相が参加。 |

| 22日 | 軍政,スーチーを軟禁施設から刑務所に移送。 |

| 24日 | イギリス,制裁追加(13回目)。 |

| 27日 | 第14回ミャンマー・タイ地域国境委員会,タウンヂーで開催(~29日)。 |

| 29日 | カンボジアのプラック・ソコン副首相兼外務国際協力大臣,ASEAN議長特使として2度目の来訪(~7月3日)。 |

| 30日 | 日本の飲料大手キリン,撤退決定。全保有株を合弁企業に売却。 |

| 7月 | |

| 2日 | 中国の王毅・国務委員兼外交部長,来訪(~4日)。中国高官の来訪はクーデタ後初。バガンでメコン-ランツァン協力外相会議に出席。ミンアウンフラインとは会談せず。 |

| 10日 | ミンアウンフライン,ロシア訪問(~16日)。モスクワ,カザン(タタールスタン共和国),サンクトペテルブルク,ノヴォシビルスク歴訪。 |

| 13日 | イギリスのピート・バウルズ大使,軍政により強制退去。前年の着任時から信任状を提出していなかった。 |

| 15日 | 軍政中銀,外資35%以下の企業を強制両替の対象と通知。 |

| 20日 | トタル,撤退完了を発表。 |

| 22日 | ICJ,ミャンマーの本案前抗弁却下。 |

| 25日 | 軍政,ピョーゼヤートーとチョーミンユら4人の死刑を執行したと発表。 |

| 30日 | 軍政,ヤンゴンで日本人映像作家の久保田徹を拘束。 |

| 31日 | 軍政,国防治安評議会開催。国家非常事態宣言の期間をさらに半年延長。 |

| 8月 | |

| 3日 | ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相,来訪(当日のみ)。ミンアウンフラインと会談。 |

| 4日 | ミンアウンフライン,シャン州進歩党(SSPP)代表団と会談。 |

| 8日 | 軍政中銀,参考レートを1ドル=2100チャットに切り下げ。 |

| 11日 | 来訪中の日本の渡辺博道元復興相,ミンアウンフラインと会談。 |

| 13日 | タイ警察,違法オンラインカジノ経営の嫌疑で国際指名手配されていた余志江(もしくは余智江)を逮捕。同人物はカイン州シュエコッコー計画にも関与。 |

| 15日 | 軍政,スーチーに4回目の有罪判決。新たに4件の汚職の罪で禁錮6年。 |

| 16日 | 軍政,ロシア産燃料調達の担当委員会を設置。 |

| 16日 | 国連のノエリーン・ヘイザー事務総長特使,初来訪(~17日)。ミンアウンフラインと会談。 |

| 19日 | 軍政,内閣改造。 |

| 24日 | イギリス,制裁追加(14回目)。 |

| 25日 | 軍政,元駐ミャンマー・イギリス大使のヴィッキー・バウマンとその夫を拘束。 |

| 25日 | イギリス,ICJ裁判にガンビア支持の立場で介入すると発表。 |

| 26日 | ソーウィン軍副司令官,ロシア訪問(~29日)。 |

| 29日 | ミンアウンフライン,RCSS議長と会談(本年2度目)。 |

| 31日 | 軍政中銀,外国為替市場に介入し,2億ドル以上の外貨を供給すると発表。 |

| 31日 | AA,ヤカイン州マウンドー郡のバングラデシュ国境ポストを制圧。 |

| 9月 | |

| 2日 | 軍政,スーチーに5回目の有罪判決。総選挙での不正行為に関与したとして懲役3年。 |

| 4日 | ミンアウンフライン,ロシア訪問(~11日)。ウラジオストクで東方経済フォーラムに参加。クーデタ後初めてプーチン大統領と会談。ウランウデ(ブリヤート共和国),イルクーツク歴訪。 |

| 8日 | カタールの通信大手ウーレドゥー,シンガポール登記企業への事業売却に合意したと発表。 |

| 17日 | タイ警察,ミャンマー軍の武器ブローカーとされる人物を麻薬取引の容疑によりバンコクで逮捕。 |

| 21日 | アメリカのジョセフ・バイデン大統領,国連総会の演説でミャンマー軍による人権侵害に言及。同時期,デレク・ショレット米国務省顧問はNUG代表団と会談(少数民族武装組織もオンライン参加)。 |

| 26日 | ミンアウンフライン,UWSA,NDAA,SSPPの代表と会談。 |

| 29日 | 軍政,スーチーに6回目の有罪判決。国家機密漏洩罪で禁錮3年。スーチーの経済顧問でクーデタ直後から拘束されていたオーストラリア人のショーン・ターネルにも同じ罪で禁錮3年の有罪判決。 |

| 10月 | |

| 5日 | 連邦団結発展党(USDP)の党首がタンテーからキンイーに正式に交代。 |

| 5日 | プーマ・エナジー(ヨーロッパの大手資源商社トラフィギュラの子会社),撤退を表明。 |

| 6日 | アメリカ,制裁追加(13回目)。 |

| 10日 | チャウッピュー経済特区内に中国資本との合弁で建設された火力発電所,操業開始。 |

| 12日 | 軍政,スーチーに7回目の有罪判決。さらに2件の汚職の罪で禁錮3年。 |

| 21日 | 金融活動作業部会(FATF),ミャンマーを2016年から外されていたブラックリストに再追加。 |

| 23日 | 軍,カチン州パカン郡のカチン独立機構(KIO)支配地域で空爆。野外コンサート会場に直撃して約80人が死亡。 |

| 28日 | 軍政,新しい団体登録法(2022年法律第46号)施行。NGO登録義務厳格化。 |

| 11月 | |

| 8日 | アメリカ,EU,制裁追加(それぞれ14,5回目)。 |

| 17日 | 軍政,恩赦で約6000人の政治囚を釈放。拘束されていた外国人も解放。 |

| 21日 | 来訪中のインドのヴィナイ・クワトラ外務次官,ミンアウンフラインと会談。 |

| 21日 | カンボジアのシアムリアプでASEAN国防大臣会議開催。従来と異なり,軍政代表が招かれなかったため,ミャンマー代表不在。 |

| 22日 | 軍政電力省,ロシアの国営原子力企業ロスアトムと原子力協力に関する覚書締結。 |

| 22日 | オーストラリア・ニュージーランド銀行,撤退の意向を表明。外国銀行では初。 |

| 23日 | ネーピードーでミャンマー・バングラデシュ国境警備高級会合,開催(~27日)。 |

| 25日 | 来訪中の渡邉秀央・日本ミャンマー協会会長,ソーウィン軍副司令官と会談。 |

| 26日 | 軍とAAが停戦。笹川陽平・ミャンマー国民和解担当日本政府代表が仲介。 |

| 29日 | 来訪中のロシアのアレクセイ・キム陸軍副司令官,ミンアウンフラインと会談。 |

| 30日 | 第1回ミャンマー・ロシア反テロ委員会を開催(~12月1日)。 |

| 12月 | |

| 5日 | 来訪中のロシアのマクシム・レシェトニコフ経済発展大臣,ミンアウンフラインと会談。 |

| 6日 | ミンアウンフライン,ロシア企業タズプロムエクスポートの代表団と会談。 |

| 7日 | カナダ,制裁追加(6回目)。 |

| 9日 | イギリス,制裁追加(15回目)。 |

| 13日 | ソーウィン軍副司令官,ロシアの国営原子力企業ロスアトムの代表団と会談。 |

| 13日 | イギリス,制裁追加(16回目)。 |

| 15日 | アメリカ議会,ミャンマーの民主化を推進する「2022年ビルマ法」を盛り込んだ国防権限法案を可決。 |

| 16日 | 国連信任状委員会,ミャンマー国連大使に関する決定を延期。 |

| 17日 | アメリカのトーマス・バイダ大使,離任。アメリカは後任の大使を派遣せず。 |

| 21日 | 国連安保理,ミャンマー軍に対して暴力停止などを求める決議採択。安保理によるミャンマーに関する決議採択は74年ぶり。 |

| 22日 | バンコクでミャンマー情勢に関する非公式の外務大臣会議開催。タイの呼びかけで,ワナマウンルィン軍政外相のほか,カンボジア,ラオス,ベトナムの代表出席。 |

| 29日 | 来訪中の中国の鄧錫軍アジア担当特使,ミンアウンフラインと会談。 |

| 30日 | 軍政,スーチーに8回目の有罪判決。5件の罪で禁錮7年。前年からの19件すべての審理で有罪判決。服役期間は合計33年に。 |

(注)政党・団体名の略称はANP:ヤカイン民族党,KNU:カレン民族同盟,KPP:カレン人民党,KySDP:カヤー州民主党,MUP:モン統一党,NDF:国民民主勢力,NLD:国民民主連盟,NNDP:新国民民主党,USDP:連邦団結発展党。

(出所)軍政発表および各種報道より作成。

(注)網掛けは,ミンスェ大統領臨時代理は軍政の各種会議にほとんど参加しておらず,政権運営への関与が薄いと思われるため。政党・団体名の略称は,KPP:カレン人民党,PPP:人民さきがけ党,SAC:国家行政評議会,USDP:連邦団結発展党。

(出所)軍政発表および各種報道より作成。

(注)全員が2020年総選挙での当選議員。政党・団体名の略称はNLD:国民民主連盟,KySDP:カヤー州民主党,TNP:タアン(パラウン)民族党,KSPP:カチン州人民党。

(出所)各種報道より作成。

(注)網掛けは軍の拘束下。政党・団体名の略称はCNF:チン民族戦線,CNLD:チン民族民主連盟,CRPH:連邦議会代表委員会,MUP:モン統一党,NLD:国民民主連盟。

(出所)各種報道より作成。

* 2021年のミャンマーでは,軍クーデタにより軍政が開始された後,それに対抗する並行政府が樹立され,二重政府状態が現出した。いずれも暫定的な性格を持つため国家機構図は掲載せず,双方の要人名簿のみを掲載することとした。

(注)2022年に会計年度の変更があった。2020/21年度までは10月~9月。移行期間の2021/22年度は10月~3月の6カ月間。2022/23年度からは4月~3月。人口以外は2019/20年度まですべて出所①の数値。人口(10月1日時点)は出所②の数値。2020/21年度以降の消費者物価指数は出所③の数値。ただし,2022/23年度は4月~7月の平均値。為替レートは,出所④の中央銀行発表の参考レート。ただし,2021/22年度以降は軍政のもとで管理変動相場制が採られ,実勢レートとの乖離がみられた。-データなし。

(出所)①Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2021; ②Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2022; ③Myanmar Statistical Information Service Website (http://mmsis.gov.mm); ④Central Bank of Myanmar, Reference Exchange Rate History Website (http://forex.cbm.gov.mm/index.php/fxrate/history).

(注)会計年度はすべて10月~9月として算出し直したもの。-データなし。

(出所)Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2021; Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2022.

(注)2018年に会計年度の変更があったため,2017/18年度までは4月~3月。2018年度は4月~9月の半年間。2018/19年度は10月~9月。

(出所)Myanmar Statistical Information Service Website(http://mmsis.gov.mm)より作成。

(注)-データなし。IMF国際収支マニュアル第6版に基づく。したがって,金融収支の符号の(-)は資本流入,(+)は資本流出を意味する。

(出所)Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2022.

(注)国境貿易を含む。1)2018年度は会計年度変更による移行年度のため4月~9月の6カ月間。2)2021/22年度は会計年度変更による移行年度のため10月~3月の6カ月間。3)2022/23年度は4月~11月までの値。

(出所)Ministry of Commerce Website(http://www.commerce.gov.mm/).

(注)国境貿易を含む。1)2018年度は会計年度変更による移行年度のため4月~9月の6カ月間。2)2021/22年度は会計年度変更による移行年度のため10月~3月の6カ月間。3)2022/23年度は4月~11月までの値。

(出所)Ministry of Commerce Website(http://www.commerce.gov.mm/).