2023 Volume 63 Issue 6 Pages 369-374

2023 Volume 63 Issue 6 Pages 369-374

症例は78歳男性.73歳時に舌骨と甲状軟骨による機械的刺激に伴う右内頸動脈狭窄症と診断され,頸動脈ステント留置術が行なわれた.78歳時に脳梗塞を再発し,3D-CTAで頸動脈ステントの再狭窄を認めた.再発予防のために舌骨と甲状軟骨の部分切除を行い,再度頸動脈ステント留置術を行った.治療により内頸動脈走行の偏位が軽減され,ステント内の狭窄も改善が得られた.舌骨や甲状軟骨による機械的刺激が関与した内頸動脈狭窄症では治療後に再狭窄する可能性があり,安易に頸動脈ステント留置術を選択するのではなく,舌骨と甲状軟骨の部分切除も含めて治療方針を検討する必要がある.

We present a case of internal carotid artery (ICA) stenosis caused by mechanical stimulation by the hyoid bone (HB) and thyroid cartilage (TC). A 78-year-old man with a history of right ICA stenting four years previously was admitted for abrupt onset of dysarthria and left hemiparesis and diagnosed with ischemic stroke by magnetic resonance imaging. Three-dimensional computed tomographic angiography revealed internal carotid in-stent restenosis. Furthermore, the HB and TC contacted with the right ICA. Treatment involved antiplatelet therapy, partial HB and TC resection, and carotid artery restenting. Posttreatmently, the ICA was restored and stenosis improved. Since restenosis may occur posttreatmently in patients with carotid artery stenosis caused by mechanical stimulation of the HB and TC, it is necessary to consider treatments including not only carotid artery stenting but also partial bone structures resection and carotid endarterectomy.

頭頸部の動きによって生じる機械的刺激が原因となる脳血管障害として,Bow Hunter’s Strokeは認知度が高い1)のに対して,茎状突起や舌骨,甲状軟骨といった,前頸部の構造物に起因した頸動脈病変の認知度は依然として低い2).その中でも,茎状突起過延長症候群(Eagle症候群)は広く知られるようになったが3),舌骨や甲状軟骨に関連した頸動脈病変は症例報告が散見される程度で,病態や治療に関して不明な点も多い2)4)~19).

今回我々は,仮骨化して癒合した舌骨と甲状軟骨が機械的刺激に関与した内頸動脈狭窄症に対して頸動脈ステント留置術を施行したが,数年の経過でステント内部の再狭窄を生じ,舌骨と甲状軟骨の部分切除に加え頸動脈ステントの再留置術を施行した症例を経験した.舌骨や甲状軟骨など前頸部の構造物に関連した血管障害の治療を選択する上で,示唆に富む症例と考え報告する.

症例:78歳,男性

主訴:繰り返す左半身の脱力,構音障害

既往歴:72歳時に心筋梗塞を発症し,経皮的冠動脈形成術並びに冠動脈バイパス術を施行された.その他,高血圧症,脂質異常症,2型糖尿病,慢性閉塞性肺疾患に対して近医で経過をみられていた.

内服歴:アスピリン腸溶錠100 mg/日,シロスタゾール錠200 mg/日,プラバスタチン錠10 mg/日,ネキシウムカプセル20 mg/日,硝酸イソソルビド錠40 mg/日,ニコランジル錠10 mg/日,カルベジロール錠5 mg/日,イミダプリル塩酸塩錠5 mg/日,カナグリフロジン水和物錠100 mg/日.

現病歴:73歳の時にふらつきを主訴に当院へ搬送され,頭部MRIで右中大脳動脈分水嶺領域に脳梗塞を認めた(Fig. 1A).頭頸部three-dimensional computed tomographic angiography(3D-CTA)で舌骨と甲状軟骨が右内頸動脈起始部を捕捉しており,舌骨と甲状軟骨による機械的刺激が原因で内頸動脈狭窄を来していると考えられた(Fig. 2A, D).右内頸動脈の狭窄に起因したアテローム血栓性脳梗塞と診断し,頸動脈ステント留置術が施行された.術後はアスピリン腸溶錠の内服を継続し経過は良好であったが,78歳の時に構音障害が出現し,脳梗塞の診断で当院へ入院した.頭頸部3D-CTAでは,既知の舌骨と甲状軟骨による絞扼部で頸動脈ステント内の再狭窄を認めた(Fig. 2B, E).経皮的血管拡張術により狭窄の改善が得られたため,シロスタゾール錠200 mg/日の内服を追加して退院した.しかしながら,1ヶ月後に構音障害,左上下肢麻痺を生じたため,当院へ再度入院した.

(A–C) Diffusion-weighted imaging reveals a high intensity region in the territory of the right middle cerebral artery watershed at the initial presentation (A), and the recurrent presentation (B)(C). (D) Magnetic resonance angiography reveals mild stenosis at the right internal carotid artery (arrow).

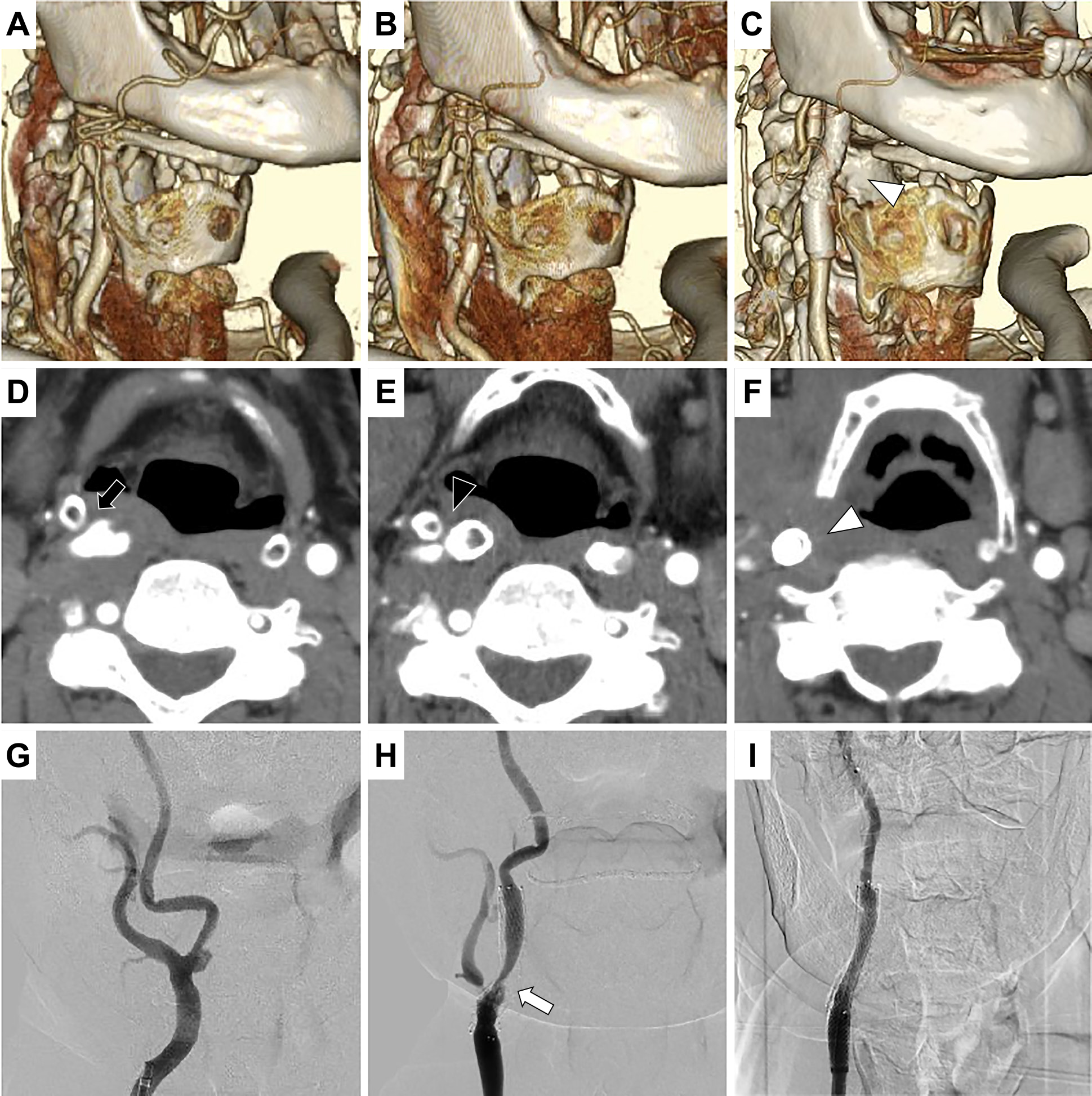

(A, D) At the initial presentation, the hyoid bone (HB) and thyroid cartilage (TC) are in contact with the right internal carotid artery (ICA) (arrow). (G) Digital subtraction angiography of the right carotid artery shows proximal mild stenosis and ulcer of the right ICA. (B, E) At the recurrent presentation, computed tomographic angiography shows the close contact between the HB and the right ICA stent (arrowhead), and (H) in-stent restenosis (white arrow). After the resection of HB and TC and repeat carotid artery stenting, computed tomographic angiography (C, F) and digital subtraction angiography (I) revealed no stenosis and compression of the right ICA by the HB and TC (white arrowhead).

入院時所見:身長162.0 cm,体重56.1 kg.血圧117/68 mmHg,心拍数82回/分,呼吸数16回/分,体温36.4°C,SpO2(室内気)95%.眼球結膜黄染・充血なし,眼瞼結膜貧血なし,頸部リンパ節腫脹なし,胸腹部に異常所見なし.神経学的所見では意識清明.高次脳機能障害はなし.軽度の左口角下垂,構音障害が見られた.運動系では左上下肢に徒手筋力テストで4/5程度の筋力低下を認めた.感覚系には異常を認めなかった.四肢の協調運動は正常で,病的反射は認めなかった.

検査所見:血液検査では一般血液検査,生化学,血液凝固系に異常所見は見られなかった.

画像所見:(初診時)頭部MRI拡散協調画像では右中大脳動脈領域に新規梗塞巣が散見された(Fig. 1A).MR angiography(MRA)では右内頸動脈は対側と比較して低位で分岐しており,起始部には軽度の壁不整が確認された(Fig. 1D).3D-CTA並びに血管造影検査では,右内頸動脈起始部は潰瘍形成を伴う軽度狭窄がみられ,同部位は舌骨と甲状軟骨による捕捉部位と一致していた(Fig. 2A, D, G).頸動脈ステント留置術後の3D-CTAでは,狭窄の軽減は得られたが,ステントの内側への屈曲が確認された.(初回再発時)頭部MRI拡散強調画像では右中大脳動脈領域に新規梗塞巣が確認された(Fig. 1B).MRAでは変化は見られなかったが,3D-CTA並びに血管造影検査では右内頸動脈に留置した頸動脈ステント内の内膜肥厚及び潰瘍形成を認めた(Fig. 2B, E, H).(入院時)頭部MRIでは,右中大脳動脈領域に新規梗塞巣が確認された(Fig. 1C).MRA,3D-CTAでは右内頸動脈の所見に変化はなかった.

治療経過:3D-CTAでは,右内頸動脈に留置した頸動脈ステントの再狭窄が確認された.狭窄部位から,舌骨と甲状軟骨による機械的刺激により,内頸動脈の再狭窄を来していると考えられた.再発予防のためには,舌骨と甲状軟骨の部分切除が必要と判断し,耳鼻咽喉科により舌骨・甲状軟骨部分切除術が行われた.術中所見として,舌骨大角と甲状軟骨上角が仮骨化して癒合し,内頸動脈起始部を圧排している所見があり,計画通り舌骨と甲状軟骨の一部が切除された(Fig. 3A, B).術後の3D-CTAでは舌骨及び甲状軟骨の一部が切除され,右内頸動脈の偏位が軽減されたことが確認された.術後の止血が確認された後に,アスピリン腸溶錠100 mg/日,クロピドグレル硫酸塩錠75 mg/日の内服を開始した.内頸動脈の再狭窄に対しては,前回留置した頸動脈ステントの遠位端が高位であり,内頸動脈内膜剝離術では遠位端を安全に確保することが困難と予想されたため,再度頸動脈ステント留置術を行う方針とした.血小板凝集能が十分に阻害されていることを確認し,頸動脈ステント留置術を行った.ガイディングカテーテル9 Fr OPTIMO(東海メディカルプロダクツ,春日井,愛知)を右総頸動脈に留置し,血管造影で頸動脈ステント内部の狭窄を確認した.Spider FX(Coviden, Dublin, Ireland)をC1よりやや遠位部で展開し,血管内超音波検査で血管径と組織診断を行った.病変部は全体的に線維性で一部にわずかな出血を認めた.Sterling 5.5 mm × 30 mm(Boston Scientific, Natick, MA, USA)で前拡張を行った後,以前のステントにoverlapする形でCarotid Wallstent Monorail 8 mm × 29 mm(Boston Scientific, Natick, MA, USA)を展開した.最狭窄部に軽度の狭窄残存を認めたため,Sterling 6.0 mm × 30 mmで後拡張を行い,良好な拡張を得た(Fig. 2I).術後の3D-CTAでは狭窄部位の拡張が得られており,内頸動脈の走行もtwisted bifurcationではあるものの偏位は軽減していた(Fig. 2C, F).術後経過としては,舌骨及び甲状軟骨を部分切除したが,嚥下障害など咽頭・喉頭部の機能障害は生じなかった.術後の抗血小板薬は3ヶ月を目安としてアスピリン腸溶錠100 mg/日,クロピドグレル硫酸塩錠75 mg/日の二剤併用療法を継続する方針とした.左上下肢に軽度の麻痺が残存していたため,リハビリテーションを継続する目的に近医へ転院した.

(A) The view shows the right cornu of the hyoid bone (HB) (arrow) and superior horn of thyroid cartilage (TC) (arrowhead), which are in contact with ICA. (B) Resected right cornu of the HB (arrow) and superior horn of TC (arrowhead) with underlying centimeter-scale. CCA: common carotid artery, ECA: external carotid artery, ICA: internal carotid artery.

舌骨は,甲状軟骨上部で頸動脈分岐の前上方に位置する,他骨との関節を持たない特異な構造物である.筋肉などの軟部組織によって支持されることで自由な運動性が保たれ,呼吸や開口,嚥下,会話など特有の運動を可能としている2).一般的には頸動脈との接触はなく,頸動脈狭窄への関与は少ないが,1)過長した舌骨の存在,2)頸動脈分岐部が通常より低位,3)内頸動脈の捻れや外頸動脈との逆位,4)過度の頭頸部回旋,などでは舌骨に関連する脳血管障害の発生リスクは高まる2).特に,本例のように内頸動脈と外頸動脈が逆位を呈した,所謂twisted carotid bifurcationでは,頭頸部を動かしていない状態でも刺激を受けることが予想され,注意が必要である.舌骨や甲状軟骨による機械的刺激が血管障害を起こす機序としては,1)血管内皮の傷害,2)血管内部の乱流増加,3)ずり応力の増加,などが想定されており2)5)12),血管の狭窄のみでなく,閉塞,解離,プラーク形成を誘発していると考えられる.本例でも初回の内頸動脈狭窄,ステント内部の再狭窄のいずれにおいても,狭窄部位は舌骨との接触が見られた部位であった.そのため,狭窄の発症予防には,内頸動脈に対する治療に加え,機械的刺激の原因となっている舌骨及び甲状軟骨の切除が必要であると判断した.

舌骨に関連した脳血管障害の報告は,散見されるようになったものの少数であり,定まった治療方針はないのが現状である.一般的には,症候性であれば通常の内頸動脈狭窄症に対する治療方針と同様に,抗血小板薬の投与を基本として内頸動脈内膜剝離術などが選択されていることが多い4)5)9)15)16).一方,頸動脈ステント留置術を行った症例は,渉猟し得た限りで本例を含め2例のみであった17).Yalçınらの症例では,頸動脈ステントを留置していたが,ステントの内反変形による再狭窄を来したため,術後に内頸動脈内膜剝離術が施行されている17).一般的には,頸動脈ステント留置術後の再狭窄率は3.6%程度とされており18),舌骨が関連した内頸動脈狭窄症に対して頸動脈ステント留置術を実施した症例が少ないものの,いずれの症例でも再狭窄を来している点は留意すべきである.頸動脈ステント留置術は局所麻酔で治療が可能であり,侵襲度が比較的低いことから,狭窄度が軽度である,3D-CTAなどの画像所見で舌骨による圧迫が軽微である,内頸動脈内膜剝離術の危険因子が多数存在する,などの症例には頸動脈ステント留置術も選択肢として考慮される.しかしながら,前述のように舌骨や甲状軟骨に関連した機械的刺激により再狭窄を来す可能性があり,安易に頸動脈ステント留置術を選択せず,選択した場合にも狭窄時の対応を念頭に密なフォローアップが必要であると考えられる.

また,一部の症例では,本例と同様に舌骨や甲状軟骨の部分切除術も行われている4)~15).舌骨は嚥下や発声などの機能に関与していることから,嚥下障害などの咽頭・喉頭の機能障害が危惧されるが,本例を含め舌骨の部分切除を施行した症例の検討では,舌骨切除に伴う機能障害を生じた症例は見られなかった4)~15).しかしながら,切除術を行うにあたり頸動脈病変における舌骨の関与がどの程度かを評価することが重要である.舌骨は極めて良好な可動性を有しており,MRIや3D-CTAなどの静止画像で接触がない場合でも,日常生活動作の中での接触による機械的刺激を否定できない.一方,動的診断が可能な頸動脈超音波検査が有用であるとの報告もあるが19)20),超音波検査は検者の技量に依るところが大きく,また,舌骨や頸動脈の石灰化によるacoustic shadowによって十分な評価ができない場合も多い.本例でも頸部の伸展や回旋,嚥下運動時における内頸動脈の血流評価を行ったが,血管の偏位や血流変化は指摘できなかった.しかしながら,これらの点に注意しつつ種々の診断機器を用いて評価を行い,舌骨や甲状軟骨との関与が確認されれば,部分切除による予防効果は高いと予想されることから,積極的に検索する必要がある.舌骨や甲状軟骨に対する治療としては,正常位置への整復が理想的ではあるが,twisted carotid bifurcationなど解剖学的に困難な場合も予想される.整復が完全でない場合,舌骨の特徴である良好な運動性のために日常生活において想定以上に偏位し,頸動脈に機械的刺激を与える可能性が考えられる.治療により十分な整復ができていない症例では,頸動脈の再狭窄を念頭に慎重なフォローアップが必要である.

本例においては,舌骨大角と甲状軟骨上角の仮骨化も特徴的であった.一般的に舌骨と甲状軟骨が仮骨化や関節様の構造を呈することは稀であり,0.4%程度と報告されている21).一方,日本人では65%程度に確認される麦粒軟骨は22)23),本例では存在しなかった.本例の術中所見では,舌骨の先端と甲状軟骨上角の先端は平坦となっており(Fig. 3A, B),関節を形成するような構造で仮骨化していたことが,より大きな機械的刺激を頸動脈にもたらしたと推察される.このような場合には,機械的刺激の軽減のために舌骨や甲状軟骨の部分切除術が特に有効であると考えられるため,部分切除術を行うことも積極的に検討すべきである.

舌骨と甲状軟骨の一体化による内頸動脈への機械的刺激により,内頸動脈狭窄症並びに脳梗塞を来した症例に対して,2度の頸動脈ステント留置術に加え舌骨と甲状軟骨の部分切除術を施行した症例を経験した.内頸動脈狭窄症では,舌骨や甲状軟骨の関与を念頭に置き評価を行うことが重要である.また,舌骨や甲状軟骨の関与が示唆された際には,安易に頸動脈ステント留置術を選択するのではなく,脳神経内科や脳神経外科,耳鼻咽喉科で十分な評価を行い,圧迫の程度などを評価した上で,内頸動脈内膜剝離術や舌骨と甲状軟骨の部分切除術の必要性も考慮すべきである.

※著者全員に本論文に関連し,開示すべきCOI状態にある企業,組織,団体はいずれも有りません.