要旨

症例は63歳の女性.便潜血陽性を主訴にCSを施行すると横行結腸肝彎曲部寄りに約5cmの粘膜下腫瘍を認めた.内視鏡・注腸検査では典型的な脂肪腫であるため,特に症状がないことから経過観察となった.初回検査から3年半後に,再度便潜血陽性でCSを行うと,表面に潰瘍を形成し,大きさも約1.5cmと縮小し,生検では弾性硬の硬さを感じ,採取するも炎症細胞浸潤を示す大腸粘膜のみで確定診断は得られなかった.その形態から悪性腫瘍も考慮し,診断もかねて腹腔鏡補助下での切除術を選択した.病理診断では脂肪腫であった.経過中,形態が大きく変化し,診断に苦慮する大腸脂肪腫の稀な症例と考えられた.

Abstract

A 63-year-old woman with a positive result on fecal occult blood testing underwent CS which revealed a submucosal tumor (approximately 5 cm) on the hepatic flexure of the transverse colon. Endoscopy and enema examination revealed a typical lipoma. However, the patient had no specific symptoms; therefore, she was followed up without any treatment. CS performed 42 months after the initial examination (again after a positive result on fecal occult blood testing) revealed an ulcer on the tumor surface, with the size reduced to approximately 1.5 cm. Biopsy could not establish a definitive diagnosis; therefore, considering the malignant nature of the tumor based on its morphology, we performed laparoscopic-assisted resection for diagnostic confirmation. Histopathological evaluation of the resected specimen revealed a lipoma. Tumor morphology changed significantly during the disease course. We report a rare case of a diagnostically challenging colorectal lipoma.

Ⅰ 緒 言

大腸脂肪腫は有病率約3%の良性疾患であり

1),多くは無自覚で,検診や定期検査時の大腸内視鏡検査で偶然的に発見されることが多い.黄色調で非常に柔らかい半球状の腫瘍像を特徴とし,成熟した脂肪細胞から成る粘膜下層の病変であり,典型例では診断は容易である.そのため,症状がないものは経過観察され,その後形態が変化した報告は少ない.

われわれは,経過観察中に形態変化をきたした横行結腸脂肪腫の1例を経験したので報告する.

Ⅱ 症 例

患者:63歳,女性.

主訴:便潜血反応検査が陽性.

既往歴:特記すべきことなし.

家族歴:特記すべきことなし.

現病歴:腹痛,血便等の症状はなし.検診で便潜血反応検査が陽性であったため,大腸内視鏡検査を施行され横行結腸肝彎曲部寄りに大きさ約5cmの粘膜下腫瘍を認めた.色調はやや黄色でpillow sign・cushion signともに陽性であることから脂肪腫が疑われた.注腸X線造影検査でも辺縁整で約5cmと大きいものの特に症状がないことから経過観察となった.1年後の大腸内視鏡検査で変化は認めず.

初回検査から3年半後に,再度便潜血反応検査が陽性で大腸内視鏡検査を行うと,その表面に潰瘍を形成し,大きさも約1.5cmと縮小していた.腫瘍表面からの生検では鉗子が弾かれるほどの弾性硬の硬さを感じ,採取するも炎症細胞浸潤を示す大腸粘膜のみで確定診断は得られなかった.

更なる経過観察も考慮されたが,間葉系由来の悪性腫瘍の疑いもあり,診断もかねて腹腔鏡補助下での切除術を選択した.

入院時現症:身長155cm,体重50kg,血圧136/78 mmHg,脈拍76/min・整,結膜に貧血・黄疸なし.胸腹部に異常所見は認めず.

入院時検査所見:一般血液・生化学検査,腫瘍マーカーは正常範囲内であった.

大腸内視鏡検査所見(初回):横行結腸に約5.0cmで黄色調の非常に柔らかい(pillow sign陽性)粘膜下腫瘍を認めた(Figure 1).

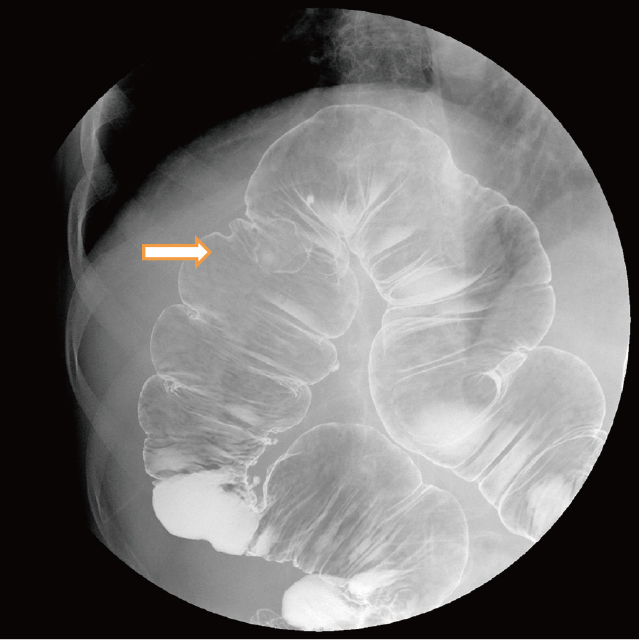

注腸X線造影検査所見(初回):横行結腸右側に大きさ約5.0cmの辺縁整の腫瘍陰影を認めた.境界は明瞭で腫瘍は可動性を認め,根部でわずかにくびれを認めた(Figure 2).

大腸内視鏡検査所見(3年半後):腫瘍の表面中央に潰瘍形成を認め,大きさは約1.5cmとかなり縮小していた.腫瘍の辺縁は正常粘膜で覆われていたがやや凹凸を認め(Figure 3),生検鉗子でも腫瘍自体に弾性硬の硬さを感じた.

注腸X線造影検査所見(3年半後):初回検査と同じ部位の腫瘍の大きさは約1.5cmと縮小し,中央にバリウムの溜まりを認めた(Figure 4).

腹部造影CT検査所見:CTでは腫瘍を指摘できず,その他異常は認めなかった.

粘膜面に潰瘍をもつ肉眼形態から間葉系由来の悪性腫瘍の可能性も考え,腹腔鏡補助下横行結腸切除術を施行した.

手術所見:横行結腸肝彎曲部の漿膜に目印の点墨部位を認め,腹腔鏡補助下横行結腸切除+D2郭清を施行した.明らかなリンパ節の腫大,肝転移,腹膜播種は認めなかった.手術時間は4時間,出血量は25mlであった.

切除標本所見:点墨によるマーキング部に一致して腫瘍を認め,その大きさは18×14×高さ5mmで中央はやや陥凹し,正常粘膜に覆われた弾性硬な腫瘍であった(Figure 5).

病理組織学的所見:表面は一部に再生上皮を含む正常大腸粘膜に覆われており,粘膜下層に限局する成熟脂肪細胞の増生で,単結節性であることから,脂肪腫と診断した.脂肪腫自体も外的に牽引された様な形態を呈していた(Figure 6).周囲には線維増生を伴い,炎症細胞浸潤も認めた.成熟した脂肪細胞も大小不同で退縮していた(Figure 7).

術後経過は良好で術後8日目に退院した.

Ⅲ 考 察

大腸脂肪腫は女性にやや多く,50~60歳代に好発し,右側結腸に多く,多発は少ない

2)~5).大腸内視鏡検査では黄色調で,生検鉗子で腫瘍表面を押すと凹むpillow sign,鉗子を離すと元に戻るcushion signなどが特徴としてあげられ,CT検査では周囲脂肪組織と同レベルで内部均一な表面平滑腫瘍として描出され特異度が高いとされる

6).腫瘍径が2cm以下の症例では無症状であることが多く基本的に無治療,経過観察で良く,4cmを超える場合には約75%で有症状となり,腸重積や出血の原因となる場合は内視鏡的・外科的治療が考慮される

7).

形態に関しては,無茎:80.0%,亜有茎:4.0%,有茎性:16.0%とされ

3),その表面は粘膜下腫瘍であるため,原則正常粘膜に覆われ表面平滑,立ち上がりなだらかな半球状を呈することが多い.

多くは黄色調であるが,発赤を伴うものもある.Mcgrewら

8)は赤色の有茎性の5cm大の脂肪腫を報告し,病理学的には粘膜内に出血を認め,そのため赤色調を呈したとし,原因として粘膜が強い蠕動で牽引され機械的刺激により起こるとしている.腫瘍が大きくなれば,その表面にびらん,潰瘍を形成するものが多くなる

9).

自験例では,当初は無症状で典型的な脂肪腫であったが,持続的な腸管蠕動による刺激で粘膜面の剝離を生じ表面に潰瘍を形成し,脂肪成分の一部が脱落し,縮小した脂肪腫の自然経過を観察したと考える.

摘出標本の病理組織学的検索では,表面の潰瘍部には再生した粘膜が上皮化し,脂肪腫自体も外的に牽引された様な形態を呈していた.また,脂肪腫内には線維性結合織も認め,周囲にはリンパ球を主とした炎症細胞の浸潤が見られ,硝子化し硬く変化していた.成熟した脂肪細胞も大小不同で退縮しており,腫瘍が縮小した変化であると考える.

しかしこのため,初めとは大きく異なる形態をした弾性硬の腫瘍となり,脂肪腫という診断に確診が得られず他の疾患の可能性も疑うこととなった.

大腸内視鏡で粘膜下腫瘍を発見した場合は,占拠部位,大きさ,個数,形状,色調,硬さ,表面性状,陥凹や潰瘍の有無がその鑑別に大切とされる

10).比較的頻度の高い粘膜下腫瘍としては,良性疾患として脂肪腫,平滑筋腫,リンパ管腫,血管腫,腸管囊胞様気腫症などで,一般的に右側結腸に発生することが多く,平滑筋腫を除けば柔らかい腫瘍が多い.悪性疾患としてはカルチノイド,消化管間質腫瘍(Gastrointestinal stromal tumor:GIST),悪性リンパ腫,悪性黒色腫があげられ,カルチノイドやGISTや悪性黒色腫は硬い腫瘍であり,好発部位は下部直腸である.悪性リンパ腫の場合は多発することが多く鑑別の指標となる.

充実性で硬い粘膜下腫瘍の診断は内視鏡所見のみからでは必ずしも容易ではなく,明らかな潰瘍を有する病変は悪性腫瘍を疑う必要があるとされる

11).

自験例では横行結腸に孤立性に存在するものの,腫瘍中央の潰瘍形成と,腫瘍の硬さが悪性疾患を疑う根拠となった.

内視鏡所見のみでは判断できない粘膜下腫瘍の場合には,超音波内視鏡(EUS)やCTでの検査所見が有用になる.EUSで脂肪腫の場合は主座が第3層で均一な高エコーを呈することが多く,一方,GISTでは主座が第4層で低エコーとなり,腫瘍が大きくなると不均一を呈する場合が多く鑑別に役立つとされる.CT検査では,造影CTでの腫瘍内部の壊死,出血,辺縁不正,造影効果不均一を認めた場合は,悪性を疑う所見になる

10).小さな病変ではEUSが,大きな病変に対してはCTが有用である.しかし,腫瘍の丈が高い病変では深部エコーの減衰,結腸の病変では腸管蠕動による脱気水の充満不良など描出が困難となる.直腸より結腸のほうが,また肉眼型では表面型より隆起型のほうが,描出困難病変が高頻度であるとされる

12).自験例の様に結腸に位置し,粘膜下腫瘍ではあるが隆起型の形態ではEUSでの判定が難しかった可能性がある.CTでは病変が小さく確認できなかった.

今回,生検では炎症細胞浸潤を示す大腸粘膜が採取されたのみで確定診断は得られなかった.表面に潰瘍を生じ,脂肪腫内に炎症性瘢痕を伴う場合には,生検による脂肪腫の診断には難渋するとされる

13).超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)での検体採取も,大きな病変や好発部位が直腸であるGISTや子宮内膜症などには有用で,術前に診断され手術が行われる報告は増加している

14).しかし,腫瘍径が2cm未満の粘膜下腫瘍では可動性があり手技的に困難なため正診率は低くなる.更に大きさ別では,50mm以上の腫瘍の場合は100%であるが,20~49mmの場合は94.9%に対し,20mm未満では80%の検体採取率となり正診率の低下が報告されている

15).自験例の様に腫瘍径が20mm弱の比較的小さな硬い粘膜下腫瘍では,十分な検体採取は困難で確定診断の正確さに問題があった可能性がある.

そのため,この非典型的な粘膜下腫瘍に対し,診断的治療として外科的手術を選択したが,良性の脂肪腫であった.

本来,良性疾患であれば症状がなければ経過観察で良い.自験例での病理組織学的検査の結果を考慮すると,低侵襲手術を選択したとはいえ過大手術であった.内視鏡的な穿刺吸引細胞診や診断的切除(粘膜切開生検法)の試行を行っていても良かったと思われた.

大腸脂肪種の経過を報告した症例は少なく,PubMedで「colon lipoma」,「morphological change」,「follow-up」をkey wordsに検索するも報告はなく,医学中央雑誌を用いて1983年から2021年の間で「大腸脂肪腫」,「形態変化」,「経過観察」をkey wordsに検索したところ会議録を含む5例(Table 1)

5),16)~19)を認めるのみであった.腫瘍径が2cm以下では内視鏡切除で,4cm以上では手術が行われていた.しかし,自験例の様に典型的な脂肪腫の形態が縮小し,中央に潰瘍形成を認め硬い腫瘍へと変化し,診断に苦慮した症例はなかった.

大腸脂肪腫は良性疾患ではあるがその形態が変化することもあり,腫瘍径が4cm以上の場合は有症状になることが多く,治療も手術になる場合があることを考慮すると,発見時に大きな脂肪腫では無症状であっても内視鏡的治療を行っていても良かったと考える.

Ⅳ 結 語

経過観察中に形態変化をきたし,診断に苦慮した横行結腸脂肪腫の1例を経験したので報告した.

文 献

- 1. 島崎 二郎, 渡辺 善徳, 春日 照彦ほか.稀な形態を呈し内視鏡的切除により診断が得られた大腸脂肪腫の1例.日臨外会誌 2008;69:2927-30.

- 2. 大川 清考, 佐野 弘治, 濱崎 尚子ほか.大腸脂肪腫の臨床的検討.Gastroenterol Endosc 1995;37:1866-71.

- 3. 藤野 啓一, 長谷 和生, 森田 大作ほか.大腸脂肪腫23例の臨床的検討.日臨外会誌 1999;60:1737-40.

- 4. 柴田 佳久, 加藤 岳人, 鈴木 正臣ほか.当科における結腸脂肪腫の検討―治療方針から―.日消外会誌 2006;39:1361-7.

- 5. 高久 秀哉, 小海 秀央, 及川 明奈ほか.経過観察中に形態変化をきたした横行結腸脂肪腫の一例.外科治療 2010;103:321-4.

- 6. 山際 裕史, 大西 信行, 寺田 紀彦ほか.腸管脂肪腫の臨床病理学的検討.消化器科 2002;34:462-6.

- 7. 石岡 充彬, 井出 大資, 千野 晶子ほか.大腸でみられる粘膜腫瘍.臨消内科 2018;33:1561-8.

- 8. Mcgrew W, Dunn GD. Colonic Lipomas: clinical significance and management. Southern Medical Journal 1985; 78:877-9.

- 9. 樫田 博史, 橋本 有人, 沼本 勲男ほか.大腸粘膜下腫瘍(類似病変を含む)の診断と治療.消内視鏡 2016;28:283-95.

- 10. 長谷部 修, 原 悦雄, 越知 泰英ほか.粘膜下腫瘍の診断と治療戦略.消内視鏡 2016;28:155-63.

- 11. 松本 主之, 中村 昌太郎, 中村 滋郎ほか.消化管軟膜下腫瘍の内視鏡的診断:通常内視鏡所見からみた鑑別診断 2)下部消化管.胃と腸 2004;39:457-66.

- 12. 迎 美幸, 小林 清典, 金澤 潤ほか.大腸超音波内視鏡検査.消内視鏡 2020;32:618-25.

- 13. 金川 泰一郎, 田中屋 宏爾, 金澤 卓ほか.成人腸重積症で発見された潰瘍をともなう上行結腸脂肪腫の1例.日本大腸肛門病 2008;61:81-4.

- 14. 堀江 義政, 斎藤 彰一, 尾阪 将人ほか.EUS-FNABで診断した下部直腸GISTの1例.胃と腸 2018;53:1808-13.

- 15. 引地 拓人, 小原 勝敏, 入澤 篤志ほか.EUSとETS-FNAによる粘膜下腫瘍の診断.消内視鏡 2016;28:164-75.

- 16. 亀谷 さえ子, 玉田 元子, 野田 愛司ほか.内視鏡的ポリペクトミーにより摘出した大腸脂肪腫の1例.Gastroenterol Endosc 1986;28:1920-5.

- 17. 鈴木 誠祐, 砂山 敬之, 佐々木 高ほか.半球状から亜有茎性へと形態変化をきたした大腸脂肪腫の1例.Gastroenterol Endosc 1999;41:2076-80.

- 18. 荒井 吉則, 斎藤 彰一, 森 直樹ほか.経過観察中に腸重積症を起こした大腸脂肪腫の一例.Progress of Digestive Endoscopy 2006;69:77.

- 19. 新 美恵子, 市村 崇, 町野 裕之ほか.短時間で形態を変えた結腸粘膜下腫瘍の1例.埼玉医会誌 2006;41:62-5.