2023 年 2 巻 1 号 p. 41-68

2023 年 2 巻 1 号 p. 41-68

The principal aim of this research is set in pursuit of a leadership type that can be of universal validity and applicability. The search for Dr Kazuo Inamori’s leadership, therefore, serves as the first stepping-stone towards such a quest, hypothesising that Inamori’s management philosophy is of universal applicability.

The quintessence of Inamori Management Philosophy (and hereby, IMP) resides in its dynamic and praxis-driven nature, which Dr Kazuo Inamori, throughout his life career, created, crafted, nurtured, shared and, most significantly, proved its practical effect in business management for more than six decades.

Owing to the inductive dynamism within its application as well as its maturing context of further evolution, IMP has forged a multifaceted structure which adopts and integrates a wide array of Inamori’s long-term hands-on field knowledge, both tacit and explicit; Inamori’s philosophy has never been a mere set of metaphysical concepts but entrained direct actions of immediacy, determination, and learning-by-doing.

Hence, a single research perspective could provide us with merely an aspect of IMP’s multifarious characteristics; this must be illegitimate to carry out a full-dress inquiry into IMP to obtain new academic insights. Therefore, any IMP research necessitates multidisciplinary approaches, including general management, entrepreneurship, leadership, religious knowledge, economic thoughts, education, psychology, and even today’s neuroscience.

A recent publication in 2022 of Kase, Choi, and Nonaka’s trailblazing challenge to examine the dynamism and comprehensiveness of IMP presents forward-thinking multidisciplinary research. This article takes away a significant insight from their research findings with hermeneutic approaches, namely, the “Software” realm of IMP (or hypostasis, the conceptual substance), and provides a focused review of the vital foundation of IMP for both academic readers and business practitioners.

IMP is a philosophy of praxis or Walk the Talk, powered by bodily capturing as well as bodily assimilation. Inamori constantly stressed the significance of embodied cognition and knowledge as the crux of innovation; this article conveys a threefold analysis of IMP from eidetic intuition, Husserlian phenomenology (especially of, Noesis and Noema and intersubjectivity), and theory of the body. The essence of this study projects a view that the sinew of IMP remains Dr Kazuo Inamori’s firm belief in the oneness of body-mind in “Flow”, motivated and implemented genuinely by the spirit of “Rita” (利他), i.e., an Authentic Self, “Shinga” (真我), Making Selfless Commitment to the Betterment of Colleagues and Surroundings.

As a pressing future research implication, this article underlines the inevitability of multidisciplinary and collaborative research approaches to our better understanding of IMP henceforth.

本調査の基盤にある大枠としての考えは西洋、東洋の企業経営、さらには集団を統率する指導者およびその指導哲学には共通して、普遍的なTypesが存在するという仮説、命題の検証への一つの歩みであることを強調したい。したがって、稲盛和夫京セラ名誉会長の指導哲学、経営哲学の研究は、同氏の考えに世界的、また、司馬遼太郎の言葉を借りれば、人類的な普遍性が内在するという仮説から出発しており、いわゆる日本経営論ではないことを明らかにして以下、論を進めることとする。

稲盛経営哲学は動態的で多面的な実践哲学である。京セラ創立以来63年、稲盛和夫が一生をかけて実践し、深考し、体取し、体得し、発信・共有した彼の独創的な哲学体系であると同時に、稲盛哲学は京セラに限らず国内外の盛和塾メンバーや経営者らが各自多様な文脈をもって実践している現在も進化を続ける力動的な行動哲学である。さらに組織理論や会計学を筆頭として経営学全般に限らず、アントレプレナーシップ論、リーダーシップ論、宗教哲学、経済思想、教育学、心理学、そして脳科学に至るまで広範な学術領域から、その本質の深層分析と統合的構造の把握を試みる多数の研究が単独または学際的に取り組まれてきた多面性に富む立体的な哲学体系でもある。

本論文では現在まで蓄積された先行研究からの知見を踏まえながら哲学と経営学を中心に人文学・社会科学の複数の視座から稲盛経営哲学の考察を試みることで、稲盛和夫という卓越した企業家の力量をもって内生的に育まれた実践哲学の本質と特性の体系的提示を目指している。工業用の新セラミック素材を開発した研究者として、その素材を量産体制へのせるための独創的な電気炉を考案・活用した技術者として、そして京セラの成長とイノベーションを導き出した経営者として、稲盛和夫本人も極めて多才・多面的な人物であった。その彼が生涯をかけて膨大な体得を結晶化した実践体系の現時点における綜合的知見の提供が本稿の趣旨である。

次の節では稲盛経営哲学の二項動態の仕組み・二層の構造的特性について概念化した研究知見をもって解説を行う。続く第三節では稲盛の思考が行動へ、そして思想が実践へ直ちに投影される融合の仕組みの動態的哲学を有言実行というキーワードを中心に考察する。そして第四節は共感と直観の本質探究を経てフッサール現象学を応用して稲盛の「コトバ」と「フィロソフィ」に内在する本質直観の創出プロセスを解説する。さらに第五節では現象学から展開された知覚理論と東西の身体論の視点から稲盛の現場での体得優先の思考について考察し、続く第六節では東洋的心身論を重点的に引用し、稲盛の「考える心と実践する体」のダイナミズムを分析する。最後に、優れた先行研究の具体例を取り上げながら今後の研究連係と学際的アプローチの展望についてまとめて提示するとともに、稲盛フィロソフィは哲学一領域に限られる思想体系ではなく、その独創性、先見性、さらに人間性に富む実践体系として今世紀のグローバル経営パラダイムの一角を成す経営哲学とみる本稿からの知見を喚起する。

身をもっての実践を脊梁とする稲盛経営哲学に内在する多面性の考察に、野中によって提唱された「二項動態」(Dynamic Duality)概念からの洞察は必須となる。すなわち、概念と実践、潜在意識と顕在意識、暗黙知と形式知は対立相反するものではなく、現実では常に併進する表裏一体の有機的連係を成しているという本質的な洞察である。そしてこの二項動態の把握・考察には、その動態性ゆえに複眼的視座が伴うのである。ここで、稲盛経営哲学の本質の探究に必須となる条件は複眼的視座である、という視点から本稿での議論を始めたい。

フィロソフィの特定の部分、特定の構成要素のみに焦点を絞って学術的解釈を行った場合、その対象の部分としての精緻性や機能的完成度は検証可能としても、稲盛和夫自らが形にし、実践し、発信・共有を目指した「トータル・メッセージ」の解読には必然的に限界が伴うことを意味している。すなわち、数多くの稲盛の出版物、講演会、議事録、備忘録、そしてインタビュー記録など、入手・アクセス可能な最大限の範囲で網羅的に複数の資料に接し、統合された知見を導出することが必須である。そこには稲盛が語るテーマごとに適合するディシプリン(例:リーダーシップ、禅仏教、組織経営、財務・会計など)を組み合わせて「多変数的」な分析フレームワークの構成を適用する挑戦的な研究プロセスが伴うのである。還元主義(Reductionism)に基づく分析概念のみでは、哲学と実践体系を個々の構成単位に分解し、その単位間の連係と全体の構造を明らかにすることは可能になるが、それは情態的に捉えた一時的な構造の映写(一瞬のスナップショット)か、またはその複数のショット(ケース・事例)を羅列するに留まらざるを得ない。稲盛哲学の研究に際しては、あらゆる状況が交差・併進する上で継続的に力動するフィロソフィ実践の本質的構造と文脈をナレーションする必要があり、これはプロセス哲学の適用が必然的となる。

稲盛フィロソフィが全体論的(Holistic)な思想体系である経緯は、まず、一生をかけて哲学し、実践した稲盛和夫本人の卓越したビジネスリーダーとしての動態的多面性(Dynamic Multi-dimensionality)に起因する。さらに、稲盛の哲学形成と高度化のプロセスが現場での体験・実践プロセスを経て帰納的に具現化されたことも主要因である。稲盛は最初の開始の時点で哲学をつくるという意図的趣旨をもとに、計画をたて論理的思考体系を演繹的展開や弁証法的プロセスを経て構築しているとは思えない。稲盛の方法論は「人間として正しい」という大命題的な思考と実践の基準を定め、日々の現場で継続された「修行」から覚醒とひらめきがもたらされ、さらにそこで再び実践体験をもって日々の信念を検証し、その積み重ねが漸進的に壮大な哲学体系へと昇華する一連の文脈を創出している(2)。これは帰納的思考(Inductive Thinking)の典型を明示しているのである。言い換えると、最初に体系の構造設計があり、その構想に沿って概念を構造化・体系化したのではなく、体得の連続から上澄みのように動態的に体系化が進んだ実践哲学である。ただし、フィロソフィは有機的で全体論的な世界観のみが支配している哲学ではない事実も喚起する必要がある。

その典型的な事実は稲盛のアメーバ経営の仕組みに内在している。すなわち、会社組織をヒエラルキー的事業部制で構造化するのではなく、概念的にも機能的にも独立した基礎単位のアメーバユニットに細分・連係し、各単位の効率性と生産性を数値的に可視化する組織コンセプトと組織マネジメントが京セラに構造化されているのである(3)。この基礎ユニットの定義をはじめにそのユニットの集積体として全体を考えるアプローチには、西洋近代の機械論的かつ因果論的な視座が適用されている。専攻として大学で応用化学の高等教育を習得した稲盛の思考には西洋近代の科学体系も根付いている事実の実証としてアメーバ経営の存在は大きい役割を果たしていると言えよう。まさしく稲盛によるアメーバの基礎概念はアリストテレスの哲学以来、近代西洋の科学分析的思想の脊梁を成す還元主義的思考の具現化された良き一例である。

しかしながら、運営されるあらゆる組織体で生成され、高度化が進みがちな階層構造、特に上位階層と下位階層の垂直関係を必然的要素として認識する還元主義(Reductionism)をそのまま受け入れていないアメーバ経営の特性は注目に値する。代わりに、そこには「稲盛流還元主義」、すなわちアメーバの集合体によって企業組織の全体が形成される場合、構成ユニット間の緊密な(横の)連係の高度化が優先され、組織体制の構造的柔軟性が追求されるのである。それは、独立単位のアメーバが単純な個の概念として定義されるのではなく、個同士の持続的競合と協力を併進させる連係枠としての平等、公正で、実力主義の仕組みをもって実現されている。競争(Competition)と協力(Cooperation)が併進かつ交錯するCoopetitionは戦略論やゲーム理論からの造語であるが(4)、「稲盛流還元主義」の仕組みとしてのアメーバには「全体は個の算術的総和以上のもの」と想定する全体論的(Holistic)思考も内在し、そこにはCoopetitionの積極的活性化をもって生産性強化のシナジー創出への期待もうかがえるのである。

(2) 二項動態を導出する有機的二層構造稲盛経営哲学の力動性(Dynamism)と多面性は、意思決定を含む経営活動に一貫して反映される実践(Praxis)体系とプロセスに内在する複数の要素の有機的連係から創出される。変化する経営環境の様々な条件と状況の中で、企業経営者は体得した賢慮(または知慮)をもとに「人間として正しいか」の問いを最重要命題と定めフィロソフィを実証することが求められるのである。ここで最新の研究(Kase et al., 2022)では、稲盛フィロソフィの形而上学的側面のみに偏重することを回避すべく、有機的に連係する二層からなる実践哲学体系と構造化して分析を行っている。すなわち、体系全体の精神的・概念的基礎を成す「下部」として基盤的本質の領域と、その本質性の基盤から様々な具体化の産物、例えば組織設定や社内会計方式などで形成される「上部」Superstructureの二領域である。下部基礎領域をHypostasisと名づけ、その基盤をもとに具体的に実体化された様々な経営実証の場となる領域をSubstantiationとして設け、両領域は従属や上下関係として成立するのではなく、相互的かつ有機的に連係する組み合わせをもって影響し合いながら継続的に進化する仕組みで成立している(5)。

Hypostasisでは、まず稲盛和夫本人の「人間史」を筆頭にして、フィロソフィの形成の文脈を明らかにする知見を展開している。さらにそのフィロソフィを構成する思想と行動規定のような価値観に関わる精神領域を説明し、続いて近世カトリックリーダーの聖イグナチオによって構築された宗教哲学と実践哲学と、さらに禅仏教曹洞宗の道元禅師の哲学と実践体系、そして稲盛が大いに影響を受けた南洲翁・西郷隆盛の哲学という三つの体系の考察をもってTriangulation的アプローチから稲盛フィロソフィの基礎領域を検証している(6)。引き続いて稲盛流リーダーシップの構造と特性を明らかにし、京セラ経営で実体化される様々な経営組織と技法がいかに導かれたかを理解するための学術的諸理論と先行研究からの知見のレビューを行っている。

稲盛経営哲学(IMP: Inamori Management Philosophy)の構造

出典:Kase, K., Choi, E., Nonaka, I. (2022) Dr Kazuo Inamori’s Management Praxis and Philosophy, p. 29, Fig. 2.2.

Substantiationでは、時間当り採算制度のアメーバマネジメントを稲盛フィロソフィ実体化の最初の結晶として取り上げ、企業財務の年代別・時系列的分析から稲盛流経営戦略の分析に続き、会計システムの7原理と、それぞれの核心的経営技法を綿密に考察・展開している。そして考察された三つの具体化された経営技法の実践を束ねて統合運営する制度的アプローチとしてマネジメントコントロールシステム(MCS)理論の視座から稲盛フィロソフィはその実践として会社全体の統制にいかなる形とプロセスで反映されるかを検証し、Substantiationの実態を学術的に説明している(7)。

ここで改めて喚起すべき点は、Hypostasisは形而上的要素のみを、Substantiationは実践に関わる形而下的要素(あるいは唯物論的)のみを意味するという二分的視点で稲盛経営哲学を単純構造化していないということである。繰り返しになるが、すでに言及されたように稲盛フィロソフィは長期間継続的に帰納的方法によって漸進的に実践哲学として昇華・完成された文脈的背景を持つ。一旦二層領域として定義・概念化されてはいるものの、二つの領域は不可分で動態的に連鎖する事実から、全体論的(Holistic)な見方を保持し、稲盛哲学のすべての要素が有機的に連係されて経営パフォーマンスを成す仕組みの本質把握が必須となる。

(3) フィロソフィの基盤的本質(Hypostasis)前節では稲盛経営哲学の二項動態のHypostasis(別の用語ではSubstratumとも呼ぶ)とSubstantiation(Putting into Practiceとも呼ぶ)の二層構造を提示しているが、本稿ではその下層に位置する土台を成す前者のHypostasisの領域に焦点を当てて、その構成と構造、仕組み詳細について解説を行うことにする。

稲盛経営哲学(IMP: Inamori Management Philosophy)の仕組み

出典:Kase, K., Choi, E., Nonaka, I. (2022) Dr Kazuo Inamori’s Management Praxis and Philosophy, p. 22, Fig. 2.1.

フィロソフィの創立者となる稲盛和夫の思想の根幹には「日々の修行」「心を高める」「一日一日をど真剣に生きる」「地味な努力を積み重ねる」などその社内語録が示す通り、自己肯定をもっての漸進的上昇志向・動態的特質が投射されており、連続する直接体験と現場学習から成る体得と毎時の検証をもとに継続的改善と修正を行う帰納的(Inductive)取り組みが強調されている。これは稲盛のすべての経営実践とリーダーシップで共通しているアプローチであり、稲盛の育ちや、キャリア、人生全般における彼の一貫した生き方など、至るところでみられるのである。この経緯については出生地であり、幼少年期を過ごした鹿児島の固有の風土、思想と伝統教育によるProto-Experienceと自ら現場経験から体得したSubjective Experience(例:病気、ひらめき)も合わせられ、実際自ら身を投じて体験・検証を繰り返す中で一連の実践哲学を具体化した稲盛和夫の成長の文脈に注目する必要がある。形而上学的な思考より先に、自らの身をもって体得を優先する「構え」の日々の練磨には、現場での行動において一意専心の姿勢を崩すことのない継続的・帰納的アプローチを稲盛は一貫して保持し、漸進的に稲盛のPraxisは無意識の領域まで根を下ろす反射神経的(Reflexive/Proactive Reaction)パターンに近似するレベルへと高度化されている。

京セラ経営における稲盛のリーダーシップ実践は、紛れもなく、フィロソフィのHypostasisが意識的にも無意識的にも必然的に表出されていく領域である。社長そして会長として京セラグループの経営に直接取り組んでいた1960年代から1990年代までの期間中の稲盛は超人的に多忙で急ピッチの経営実践(Management Praxis)を実現させている。ここで彼は京セラフィロソフィの基盤的本質の要素をその大半は暗黙知として漸進的に蓄積し、現場検証を経て、より高度化された知識体系として体得していたと推察できる。そして、2000年代以降、一旦経営の最前線から離れ、名誉会長として京セラグループを支えるようになった時期から稲盛の哲学は急激に叡智の結晶化・体系化が進むようになる。この時期にフィロソフィは実践哲学体系としてほぼ完全な体系化が達成されたと言えよう。その発信力と伝播力が高度化されたことから多数の出版物と、盛和塾の国内外の展開がみられるのもこの時期である。さらに日本航空の再生プロセスを経て、倒産から2年でV字回復・再上場させるという結果をもって稲盛フィロソフィの完成度の高さと堅実な経営実践のモデルとしての効用性は、まず国内では確実に実証されたのである。では、稲盛フィロソフィの形而上学的コンテンツを成すHypostasisは特定個人による帰納的体得の蓄積をもって内生的に構築された国内限りの特殊な体系であろうか。この問題提起はフィロソフィの東西を問わぬグローバル普遍的可能性の学術的考察を促すものである。

ここで「グローバル普遍性」の概念とは、人類史上とか、地球上いたる地域とか、国籍を問わぬすべての企業経営モデルに共通して反映可能な特性・要素という「壮大な時間軸・空間軸」をもとに想定される(抽象的・概念上に限られてしまう)普遍性とは異なる。経済史および経営史的に適切な視座としては、近現代の世界経済に影響を与え、また多数のイノベーションをもって人類の生き方に変革をもたらしてきた企業家や企業が誕生し、グローバル展開までに至った歴史的事例が圧倒的に多い地域に限定して比較対象とすべきであろう。すなわち21世紀前半の現時点までは欧米と日本の比較分析から現代の経営哲学や実践技法におけるグローバル普遍性は実証可能である。

そこから、本稿で提示している稲盛経営哲学(Inamori Management Philosophy)の二層構造的特質と形而上的・形而下的両方の要素を保持する日欧の他事例を探索し、カトリックの聖イグナチオ・デ・ロヨラ、禅仏教曹洞宗の道元、そして稲盛の思想と生き方に大いに影響を与えたと知られる薩摩の南洲翁・西郷隆盛の三つの実践哲学が比較分析の対象と定められた。三つの哲学体系は時代、背景、地域、そして当然ながら創始者も全く異なるものでありながら注目に値する高いレベルの類似性をみせている。第一に、身体を使っての修行と精神的鍛錬(あるいは霊操)を同等に重要視し、両方の併進的実行を強調している(8)。身体・肉体の修行という意味は、各種修行や坐禅を筆頭に宗教的儀式の一部としてのものもあれば、武術・武道の練磨も含まれ、稲盛哲学では日々の仕事場で不断に現場のいかなるタスクにも積極的に取り組み「体で覚える」という修辞が稲盛の語録にも、出版物にも頻繁に登場する。

さらにいずれの実践哲学も、精神と肉体の鍛錬(Exercise)について極めて精緻で詳細が理解しやすく明記された修行のマニュアルが存在し、規則正しさ、節制を追求する厳格さが際立っている共通点が存在する。京セラのフィロソフィ手帳の内容や、稲盛の言葉から常に強調されている規律と節度は、まさしく道元禅師の坐禅修行や聖イグナチオの毎日の霊操、そして西郷の南洲翁遺訓にも記載されている判断基準や行動規範、所作等の内容とその本質を同じくしているのである。これをもって稲盛フィロソフィの効用性は社員の日々の心構えを成す職業倫理を定め、実践体得方法を指南する社内マニュアルに限定されないことがわかる。すなわち、中国と日本を中心に東の禅仏教や日本の内生的価値観と思想の仕組みである薩摩の郷中教育、そして、欧米のカトリックにも共通する「身をもって得る一途の実直さ」を脊梁とする実践哲学である(9)。東洋と西洋、東西問わず、世界各地の地域社会、風土、民族、宗教とも共感・共有され、経営人材を筆頭に、今後の新たなグローバル経営実践の価値観の一角を成せる潜在性が確認されるのである。

では、常にペアの要素が有機的かつ動態的に融合され相互連係して働きかける本質を有する稲盛フィロソフィは今世紀と今後のマネジメント(経営学、経営思想、経営実践技法等、企業経営に関わるすべての領域)に何をもたらしているか。フィロソフィの第一の特性は利潤の創出を企業組織の必然的使命と明確に定めているところにある。商品とサービス、そして時には公共財に至る領域まで、社会に新たな価値を提供することがマネジメントの最優先課題とはいえ、確実な利潤創出を継続しない限り、企業は存続できず、その至上命題的課題の遂行も不可能になる、という一連の論理的で現実的な文脈から導出された明快な指標である。ただし、マネジメントの目的をこの一点のみで定義すると、利潤追求の目標達成のみが浮き彫りになり、場合によってはその過程や手段方法は構わず最大化追求(Profit Maximisation)と解釈される可能性すらある。

そして上記のマネジメントの基本概念にペアとなっているもう一つの核心要素は、マネジメントの目的を社員全員の自我実現、すなわち既存の米国主導の力量ありきマネジメントの概念で求められる利潤最大化ではなく組織と社会に属する各個人が自分の可能性と潜在的才能をもって幸福を追求・達成できるような仕組みと仕掛けの創出と定義していることである(10)。しかしながら、利潤追求と社員の幸福をマネジメントの目的・目標と標榜する企業は国内に限らず、欧米そしてアジア諸国と、いたるところに多数存在し、もはや今日の経営では一般的なコンセプトとなっている。さらに組織内の社員に限らず、企業が関わる社会全体への連係と貢献という視点からCSR(Corporate Social Responsibility)という用語の流行りはもう久しくなりつつある。では稲盛フィロソフィは何をもって独創的かつ先進的経営パラダイムと言えるのであろうか。

ここで、稲盛経営哲学にはもう一段階踏み込んで仕組みとして設けられている概念があることに注目したい。それは会社の構成員全員が日々の「修行」にも近似した節制と節度、徹底した自己管理と練磨を基盤とする自我向上への不断な取り組みの必須化であり、稲盛はこれを利他の精神というキーワードで繰り返し強調している。稲盛の力説する利他の精神(Selfless and Ceaseless Commitment to Accomplishing the Betterment of Your People)がマネジメントの根本であるという視座には、まさに企業経営の目的が社員の物心両面の幸福の追求、いわば「社員の自我実現」という哲学的本質が溶け込んでいる。利他の精神が稲盛フィロソフィの最も根幹的本質(The Most Fundamental and Innovative Nature)を成すものであり、今世紀と今後のマネジメント思想の世界に稲盛が独創的に提示し、身をもって一生成し遂げてきた最大の貢献であると考えられる。利他の精神を習得し実践するには、時間と労力をかける熟考が必要な状況もあれば、「人間として正しいか」という指標を基準とする瞬時反応的な対応も要求されるのである。後者のほぼ無意識上の反射神経による反応(Reflex)から発生する瞬発力は日々のエクササイズによる高度な体得(Bodily Assimilation)を必須とする。そしてこの体得と実践の反復から創出されるEmbodied Cognition(身体化された心)には常に利他の精神をその中心に宿らせることを稲盛フィロソフィは強調している(10)。

稲盛フィロソフィに内在する「身体化された利他の精神」の体得を理解するに最適な思考枠としてマルティーン・ブーバー(Martin Buber)のI-Thou(我―汝)の哲学がある。科学的思考で主体と客体、すなわち考察・研究する個人と、その研究対象となる客体(それ)との我―それの関係性を前提とするが、この視座を人間関係の本質理解に適用することは不適切であることを力説した。代わりに、個人の自我と周りの他人を全く別個の個体同士の関係として定義するのではなく、持続的対話から導出される共通感覚と相互把握を求める関係性に注目している(11)。ブーバーの対話の哲学は、野中郁次郎と竹内弘高による知識創造経営のSECIモデルや、共感哲学に基づく最新研究の直観の経営の中でも応用されているが、稲盛の利他においても、我―汝のInteraction(対話)を経て生成される動態的一体感の概念は重要である。さらに対話から共感された主観を導出・共有し、引き続き次のステージの対話へと展開する文脈には、対話の中で発言されたコトバがその通り実践され具現化されることをもって対話が成立し、共感を生み出す一連の相互作用が必然的に伴うことから、有言実行が核心的要素になることも明らかである。すなわち、稲盛の利他の精神は体得という認識と理解の身体化を必要とし、それは有言実行という共感と相互理解を媒介にしての対話と実践の連係があってこそ実現する精神である。

思考と行動を一致させると同時に、そこで身体化された心による実践パターンを個人レベルに留めることなく、我―汝の仕組みをもってチーム化・集合的行為(Collective Action)化していくことで生産性と組織効率の向上を導出する稲盛フィロソフィの働きかけは次の社内マニュアルでも明らかにされている。

… 京セラでは「有言実行」を大切にしています。まず自らが手をあげて「これは自分がやります」と名乗りをあげ、自分が中心となってやることを周囲に宣言してしまうのです。そう宣言することで、周りと自分の両方からプレッシャーをかけ、自分自身を奮い立たせるとともに、自らを追い込んでいくことによって、目標の達成がより確実となるのです。… 進んで自分の考えをみんなの前で明らかにすることにより、その言葉で自らを励ますとともに、実行のエネルギーとするのです。(稲盛和夫『京セラフィロソフィを語る』(社内用書籍)309頁)

比較的短い語りではあるが、実践哲学としてのフィロソフィに仕組まれている多面的なエッセンス(すなわち、心身一体または身体化された心として有言実行、有言実行による体得の継続、対話による我―汝の概念または相互主観、そして集合行為から全員経営までの一連の文脈)が極めて簡潔平易に表されている内容である。ただしここで稲盛が力説する「有言」は無作為な場当たり的な発言ではないこと、さらにそのように宣言して周囲をとりあえず巻き込んでいく、という意味ではないことは自明である。先行研究でも検証された通り、稲盛の実践哲学と照合分析の比較対象となったのは「曹洞宗の禅僧・道元」とカトリック・イエズス会創始者の聖イグナチオによる日々の心構えと修行の仕組み詳細であった。取りも直さず、それらは極めて厳格な宗教的思考法・実践法の掟であり、修行規範と規定の詳細内容である。京セラフィロソフィの方がはるかに簡潔で平易な修辞法を用いているとはいえ、稲盛がひたむきに追求した社員全員の「ど真剣に生きる」実直さは禅仏教やカトリックの中でも特に自制、節制、節度、そして何よりその心の実践をさらに厳しく求める曹洞宗やイエズス会のそれと同等の緊張感(Intensity、あるいはDetermination)を内包している。

有言実行の動態的哲学

「心を高める(High-Mindedness)」「敬天愛人(The Belief in the Will of Heaven)」「修行としての仕事(Work as Praying)」「人生と仕事の方程式(Formula for Success in Life and Work)」「宇宙の意志を存在の核にもつ(Know the Will of the University and Attaining Satori as the Crux of Existence)」など稲盛の哲学や京セラフィロソフィで稲盛がコトバにして語っている内容はすべて稲盛経営哲学(IMP)の信念体系(Belief System)を構成するものであり、Hypostasisを具現化している根幹的価値観と世界観である(12)。京セラフィロソフィで力説されている有言実行の出発点はこの稲盛哲学のHypostasisに内在する信念体系(または教義体系、Tenet)にあり、これは思想と実践、思考と行動まですべてを一体化させる働きをしている。社長としての1970年代および会長としての1980年代いずれも日々成長するリーダーとしての稲盛本人をはじめとして、京セラのみに限らず彼が関わるすべての企業組織や経営環境も時間の流れとともに当然ながら急激な変貌変遷を繰り返していた。そこで、新たな組織経営の手法や技術経営と事業多角化の展開・高度化していく中、組織運営と財務・会計など経営実践が具体化されるSubstantiationの領域においては、創業初期とは異なる規模とスピードでマネジメントの進化が継続されることになる。しかしながら、稲盛フィロソフィ実践(Praxis)の始発点となる彼の創業以来の信念体系(Belief System & Tenet)と、動態的に思想・思考と行動を一体化する身体化された心による有言実行の仕組みは不変のままである。社内のフィロソフィの書籍でも、『稲盛和夫の哲学 人は何のために生きるのか』を含む一般読者向けの多数の出版物でも稲盛が一貫して力説している動態的実践哲学の根幹はそこにある。

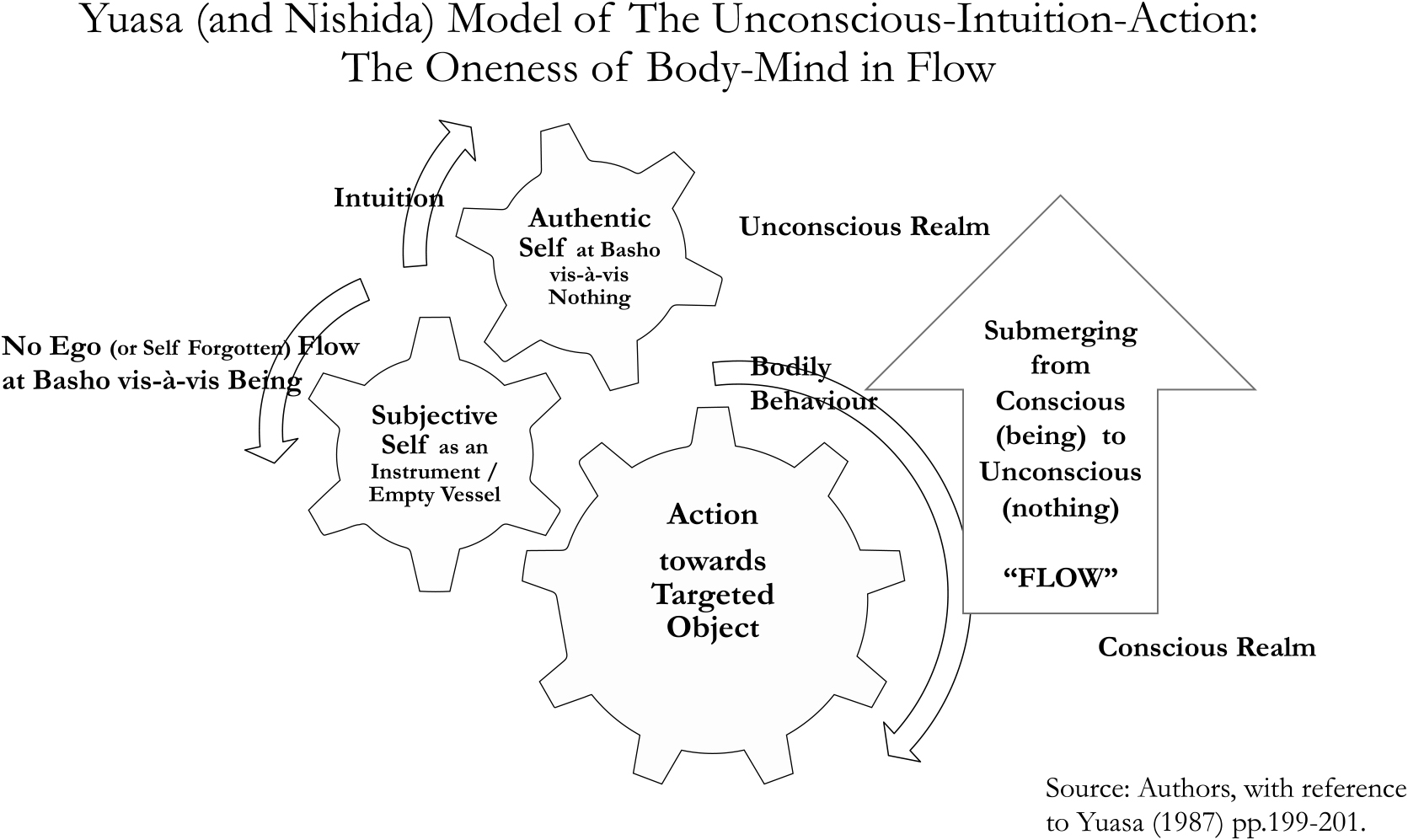

稲盛経営哲学の概念的独創性と経営実践における効用性の哲学的考察において現象学は非常に重要であるという洞察は野中の研究集積から由来している。その最新の例として、経営学と現象学を融合させて企業経営におけるリーダーシップの理論化を試みた最初の研究は野中郁次郎と山口一郎による『直観の経営:「共感の哲学」で読み解く動態経営論』がある。直観の経営(Management by Eidetic Intuition)では心身不可分(心身一体)の概念を基盤とする「体得」(Bodily Assimilation)と、あわせて真の体得に至るプロセスで必要とされるFlow(「フロー」:仕事や特定のタスクに完全専念することで高度の集中・没入・没頭の状態に入り、無我・無私・時間の忘却と歪みの境地に達している状態)が主題として大いに解説・議論されている(13)。

Flowの概念は心理学者のミハイ・チクセントミハイ(Mihaly Csikszentmihalyi)によって心理学内の幸福論と関わる理論化が進んでいたが、野中・遠山・平田(Nonaka et al., 2008, Managing Flow: A Process Theory of the Knowledge-Based Firm)によって知識創造理論体系のさらなる精緻化の過程で経営学にはじめて導入された。野中のSECIモデルによる組織的知識創造の実践に際して、組織構成員たちによる高度(または極度)の専念・打ち込み・集中状態によって互いに個の意識が薄れ、以心伝心、二人三脚、二人あるいは複数名のチームで一体感の醸成に至るプロセスを重視している。SECIモデル内のフレームワークそのものはフロー理論の詳細を説明していないが、2008年のManaging Flowでba(場)理論の紹介を経て知識創造理論とフローが融合された。野中・遠山・平田は持続的な知識創造をもって付加価値を創出する最新の企業組織が経営目標に向けてさらに効率的な集合行為(Collective Action)とそれによる相乗効果を達成するには個々の構成員のフローが必然的であることを考察し、それが形而上学的であれ物理的であれ、フローを促す体験・実践の空間をbaと定義し、組織的イノベーションの基盤とみた(14)。

その後、野中と竹内による2011年『Harvard Business Review』に投稿出版されたWise Leaderの理論的フレームワークの紹介から相互主観(Intersubjectivity)の概念が登場し、それ以来、2019年の野中と山口による『直観の経営』(英文版は2022年)でフッサールの現象学の本格的導入が具体化されている。現象学の用語としては間主観性という名称もついている相互主観の視座では、すでに前節で紹介したMartin BuberによるI-Thou Philosophy(我―汝)哲学でも提示されたように、対話や相互的関わり・関係性の中で主観とは創出されるものであり、個(我)と別個(汝)を完全に切り離して無関係の独立した個体として想定した上で主観と主観性を考察することの不適切さ(非現実性)を指摘している(15)。

そして、個別主観ではない相互主観の組織経営における決定的重要さについての一貫的考察は、野中・遠山・平田の研究から、野中と竹内の賢慮のリーダーの概念化、引き続き野中と山口による最新の学際的研究を経て継続的に取り扱われ、研究ごとに理論的高度化が行われてきた。各研究で共通して実証された結論は、企業組織の構成員が高付加価値の知識創造をより積極的に実行できる必須条件として、互いの共感とコミットメント(献身)の確立の上で相互主観を形成・持続し、我を忘れ(フロー)、同様のタスク・経営目標に向けて集合的行為に専念できる組織の仕組みに存在するという視座である。取りも直さず、これは京セラフィロソフィに明記されている「ベクトルを合わせる」「利他の心を判断基準にする」「真面目に一生懸命仕事に打ち込む」など稲盛の実践哲学そのものと全く一致する内容である(16)。直観と実践で経営現場から悟りを経て得た稲盛の良き経営の実践哲学と、長期間多数の学際的先端研究の集積からの高度な学術理論的推論の帰着で明らかになった野中スクールによる良き経営の要素は、重ね合わせることが可能な結論となったのである。

(2) 共感から直観へ、そして直観から現象学へ野中と山口の知識創造理論とフッサール現象学の融合から提示した今後の企業経営における最も核心的な知見は企業構成員間の確固たる共感(Empathy)の重要性である。そして続く加瀬・崔・野中による稲盛経営哲学の実践の仕組みを主題としたさらに包括的・学際的分析では、共感を筆頭に、個(我)の不断な邁進、フロー(Flow)、身体化された知識から導出される体得、企業と所属組織・部署への強い所属感と連帯意識、そして相互主観(Intersubjectivity)など、稲盛が体得し実践し続けた直観(Eidetic Intuition)に関わるフィロソフィの具体的な核心要素の分析と解説が行われている(17)。

野中と山口は「直観の経営」というテーマのもと、人間同士または人間と自然の間の共感をすべての起点と定め、その共感が生まれ直観へと高度化される一連の文脈について念入りな学際的解説を行っている。真っ先に野中は主観主義(Subjectivism)と客観主義(Objectivism)の対比から議論をはじめ、現代の自然科学は後者に徹底するのが一般的であり、定量分析と形式知の構築が優先される傾向がある反面、前者の主観主義ではある個人の認識と視座がその個人を囲む外部と外部の現象の解釈からある個人も環境も把握されるという客観主義とは対照している事実を喚起している(18)。ただし、両者の優劣を議論しているわけではない。野中は自然科学や社会科学・人文科学など学問領域を問わず、いずれの思考もまずは主観が存在し、主観性を認めた上での主観主義から客観主義の導出は可能であるが、主体・主観の存在を認めないままの客観主義から主観の本質を探求することは不可能であると理解し、知識創造におけるプロセスにおいて主観と主観性の決定的な重要性を再確認している。この視点から野中はビジネスリーダーシップや組織理論を探求する経営学において主観主義を基軸とするフッサールの現象学に大きな可能性を発見し、経営学におけるイノベーションの本質探求の新たなベクトルを示した。

ではなぜフッサール現象学か。野中と山口は、客観的知見の構築を目指すにあたって、まずは主観の動機(Initiativeまたは現象学的には指向性Intentionality)に内在する主観性と主観主義によるリードを認め、人間が主役として関わる以上は、人間による経営哲学と実践は、主観性(すなわちある個人の意識と指向性)への注視が優先されるべきであるとみている。客観主義に徹するサイエンス(すなわち、モノや周囲と存在する自然、そしてその法則)の知見が求められ、その知見がシステムとして構築され、さらに一時期のパラダイムまでも形成する場合でも、そのすべての知識の展開と高度化の根幹には個人または複数の個人の主観による指向性が存在し、出発点となるという洞察に至っているのである。そして、フッサールの現象学はこの主観性と客観性が交差する人間の意識の領域に注目し、現代サイエンスから創生される人類の新たな知識と知見、そしてその応用の正当性(Legitimacy)を問う哲学としている(19)。

稲盛フィロソフィでその思考と実践において常に問う命題は「人間として正しいか」であり、ここにはビジネスに留まらずイノベーションとして人類の生き方に大きい変革と進歩をもたらす高度な客観主義にも整合するサイエンスやテクノロジーを取り扱う場合でも、一旦個人レベルまで思考を還元し、その主観性に基づく思考の始発点に戻って倫理道徳的正否について自ら喚起することを求めている。19世紀末から20世紀初期にかけて人類史で前例をみない未曾有の科学技術の進歩と物質的豊かさの達成を経て、サイエンスの名のもと、客観主義と理系的思考の価値が圧倒的な存在感を増していた中でフッサールは現象学の創始をもって個々の人間とその人間同士が形成する間主観性(相互主観性)に焦点を当て、主観と主観性の哲学内の位相を改めたのである。稲盛の根本的な問いと相応する本質と指向性を有する学問体系と言える。

ものごとの本質を文脈的に瞬時に捉え、状況判断と意思決定を行う能力を直観とすると、直観の概念からフッサール現象学へと考察の展開を試みたもう一つの流れが存在し、それは加瀬、ゴンザレス・カントン、そして野中によるフロネシス研究である。フロネシス(Phronesis賢慮または知慮)とはその用語の表示意味通り、ある状況の中である出来事・事物において文脈に沿って、一番重要なことまたは価値を勘破した上、一番適切な決断を下せる知的実践能力と定義されている。ここで勘破とは事物が保持する実質(Quiddity、類語の例はWhatness, Quintessence)を把握することを意味する。そして加瀬と野中が使用した実質(Quiddity)の概念とは、ある事物がその事物であるため、またはその事物であるが故に、独自のアイデンティティの確立のために備える固有の本質・性質と定義されている。この学術的探求では井筒俊彦の『意識と本質』に焦点を当て、井筒の「本質」概念が大いに引用されており、イスラム教を筆頭に東西複数の宗教理念と哲学体系を駆使し人間の意識は単一ではなく多層で構成され、かつ動態的であることへの洞察も取り上げられ、加瀬、ゴンザレス・カントン、野中によるフロネシスの経営と賢慮のリーダーシップ観の理論化の基盤となっている。さらに付録のケーススタディとして導入的解説に限定されてはいるものの、著者たちは出光佐三と(すでに)稲盛和夫を賢慮のリーダーの模範事例として提示しており、主観と共感、直観から現象学的洞察へと研究分析対象の有機的展開を示唆している(20)。

道教からイスラム教に至るまで広範囲にわたる東洋宗教哲学の学術的進展において貢献するとともに、井筒はその非凡卓越な多言語処理能力により各文化圏・地域の原文と一次資料の解析による複眼的分析を実現している。注目すべきところは『意識と本質』で最も頻繁に使われた用語の一つはコトバ(言葉)であり、コトバをもって人間の意識の多層多面的本質を解説していることである。さらに本書の副題に明示されている共時的(Synchronique)構造化は、井筒の研究が時系列(時代)や空間(地域、社会、国など)に限定されることなく井筒本人の学術的洞察によって研究対象となる思想と人物を比較分析し、そこから理論化のための新たな知識体系の構築が進展することを意味する。すなわち、自然法則的・物理学的時間の経過に沿って現象、体系、制度などを整理し考察する「通時的Diachronique」接近法とは対比的である。思想パターンの共時的構造化を目指した井筒は、古代ギリシアとインドの哲学から、古代中国の老子や荘子、朱子による儒教思想を経て、ユダヤ教と回教の神秘主義で体系化されたものごとの本質概念の構造化、さらに空海の仏教思想から道元の禅仏教思想に至るまで、コトバが保持する人間の深層意識と表層意識を交差する霊性(例:空海はこれを阿字真言と呼び、すべての宗教で必然的に伴う祈祷も同様の概念のコトバを持つ)を東洋哲学に共通して内在する意識的本質として捉えている(21)。これは共時態として時系列を超越して存在し、同時に物理的空間と領域も超えて、我々が存在する現次元(現実界)と別の次元(異界)をも繋いて存在するという意味になる。ここで喚起されるべきことは、稲盛のコトバには彼のフィロソフィが明確な体系として構築され、文字化・出版が加速化した2000年代以降、「宇宙」あるいは「偉大なる存在;サムシング・グレイト」のような用語・修辞が増えるという事実である(22)。明らかに稲盛経営哲学には人間の深層意識の存在を認め、そのエネルギーと可能性を確信し、井筒と同様の経営思想の共時的構造化に実践をもって邁進する稲盛の姿が投射されている。

加瀬と野中の経営におけるフロネシス研究では井筒がイスラム教の体系化した人間の二層の認識構造の理論を引用し、経営者が直面する判断と意思決定、そしてリーダーシップ発揮の一連の思考と実践のプロセスにおいて、(詩人リルケーの用語では)人間が物理的に存在する空間と領域内で見出すままの事物から把握する実在界と、「人間の意識の分節機能によって普遍化され一般化され、さらに概念化された事物から把握する」事実界の、二つの領域を交差・往復・循環する直観の存在と働きを考察している(23)。野中はPhronesisに賢慮という用語を使用していて、ある経営者が直面する実在界(五感で感じる一般的・物理的な現実)で実践する賢慮とは、あるものごとあるいは状況における一番核心的な本質を、一般的に言われる分析や分節化を経ての段階的思考を超越し、主観的視点からそのものごとの動態的文脈を瞬時に把握し、一番その状況に相応しい、そして適切な(賢明な)意思決定・判断と提示した。この賢慮の実践には無意識(Unconscious, No-mind)プロセスが存在し、スポーツで高度な身体能力を発揮する際のFlex(反射神経的さらに条件反射的)と同様の思考能力(Discipline)が必須となることも明らかにしている(24)。まさにこの視点は人間の意識についての構造的議論を必要とし、井筒の地域と時代を超越する共時的構造化の認識構造が引用されたのである。単に複数層で意識が構成されている形式的見方に留まらず、加瀬と野中は井筒がイスラムの神秘主義哲学で定義されている二重の本質観、MahiyahとHuwiyahを考察し、その連関性と動態性からフロネシスの実践に必須となる思考の仕組み、すなわち「直観」の概念の明示を試みている(25)。

現象学に議論の焦点を移す以前の段階で、加瀬と野中の研究では本質への深層洞察から生成されるフロネシスの主軸となる直観能力について次のように説明している。合理主義に基づき論理的理性による演繹的思考(by means of rationalistic deduction)から導出されるものごとの本質(すなわち、Mahiyah、井筒は「普遍的本質」と定義)の把握のみでは直観の十分条件を満たさない。Mahiyaの理解を踏まえた上で、総体的で帰納的推理の普段の継続的な蓄積から体得されるとみられる対象となる事物や現象のさらに深層に内在するその事物と現象をそれらしいものにする特定の本質(ここでは、Huwiyah、井筒はこれを「個別的本質」と命名)をも洞察が必要になる。そして、さらにそこから普遍的・個別的である両領域からの本質(Mahiya & Huwiyah)を弁証法的に統合し考察対象を把握し、その核心を解釈し、判断と意思決定に実践可能な段階に至って、直観(Eidetic Intuition)能力の体得とみることが可能になるのである(26)。

経営実践における状況の感知から論理的分析と合理的解釈、そこから考察と洞察を経て注目対象となる事物や現象についての普遍的本質の把握に至るプロセスは比較的可視化可能な領域とみられるが、そこから進んで状況ごとの個別的本質を瞬時に勘破する文脈は論理的に可視化し、明瞭な説明が至極難しい。ただし、井筒による認識構造化の概念は、人間の自意識と覚醒された意識状態が働く領域を支える、より核心(または根底)領域の存在を説明し、意識を支える深層の無意識領域の存在と、さらにその無意識の基盤となる根幹部分も含めている(稲盛はこれを「真我」と概念化している)(27)。この時点で井筒の視座は、加瀬と野中によるフロネシス概念の文脈的で動態的思考と実践の仕組みをもって直観能力の実践という見方に理論的フレームワークの一環を提供するに留まらず、現象学導入・応用の必然性をも議論している。現象学は人間が注目・体験する現象がいかなる仕組みのもとで構造的に成立するかを解明することを目的としていて、井筒は次のように本質把握の動態的に構造化される意識の理解と現象学の関連性について説明している。

… コトバが語りだす以前に、つまりコトバが普遍的本質を喚起する以前に、もの自体が前言語的に語ろうとしている何かがある、それを前言語分節的意識で受けとめて、そこにありありと現前させることが、フッサールのいわゆる本質直観である…(『意識と本質』49頁)

(3) 直観と現象学から稲盛経営哲学へ野中・山口(2019;Nonaka and Yamaguchi, 2022)の『直観の経営』では、実在界の情報と知識の分析のみを頼りとする経営学の有り様や経営実践技法の脆弱さを喚起し、同時に今日に至るまで顕著になりつつあった米国主導の現代経営学の科学化(データ科学化)を最優先とするパラダイム数量データを扱う定量分析を主軸とする「分析(偏執)主義;オーバーアナリシス」への傾倒を批判している(28)。いかなる時代・時期、業種、組織であっても人間が判断と意思決定を実行する以上、各個の主観は必然的にそのプロセスの中で常に影響力を働かす要素であり、普遍的本質と個別的本質の両方を獲得し、さらに弁証法的(Dialectic)綜合化まで進める推進力も主観に内在する指向性(指向性・志向性Intentionality)から生成されるという議論である。すなわち、本質直観を生み出す根本的な動機は主観性という視点であり、これは現代哲学における主観主義(Subjectivism)を刷新したフッサール現象学を直観の経営理論の主軸に定める決定的かつ学術的経緯である。もちろん前節ですでに引用している通り、井筒も本質と直観の概念においてはフッサールを解説し、これは加瀬と野中(2014)でも詳細踏襲されている。

ただし井筒・野中・加瀬の考察を含む先行研究では、精緻かつ学際的な文献レビューをもって定義や概念の高度化は達成されたものの、実際その本質直観やフロネシスによる経営リーダーシップがいかに現実の現場で実践されたかについて、特定のケースに徹底集中した検証は十分に行われていない。野中(2017)が本田宗一郎の伝記分析を、そして加瀬(2014)が稲盛和夫と出光佐三の経営史をケースとして解説しているが、フッサール現象学の引用・応用を経ての包括的な分析までには至らなかった。そこで、加瀬・崔・野中(Kase et al., 2022)による最新の研究では先行研究で扱われていない具体的な特定事例に焦点を絞っての学際的検証をはじめて試みており、本研究では実践企業家として稲盛フィロソフィとその実践体系の深層分析をもって直観経営のさらなる理論的精緻化を図っている。

稲盛フィロソフィの実践における構造的特性を的確に明示する概念として野中による二項動態(Dynamic Duality)がある。本概念について、野中の焦点はイノベーションにあり、利害関係や意見が異なる個人と個人が張り合うという二項対立的条件が前提となりがちな既存の分析視座を克服する新たな思考として提示している。すなわち、「一見矛盾する二者、または別個の独立個体の筈の我と汝を両立させ(in tandem/in parallel)、相互の共感帯を不断に構築しながら次の思考と解決策を共に探求・試行錯誤・実践することがイノベーションの原動力」という動態的仕組みの必然性を野中は力説しているのである。ここにデカルト以降の西洋形而上学に影響した実体二元論(Substance Dualism、または霊肉二元論)は近代科学的思考の底辺に残存する心身の二項対立的な見方と論理展開の限界への認識があり、これはまさにフッサールによる間主観性(または相互主観性)と合致する考え方である。二項動態の概念は、体取・体得やフローのような個人レベルでの主体的意識と肉体が完全に一体化される現象の解釈に適用可能であり、さらに個人の心体領域のみに留まらず、帰属意識(個人と個人、個人と組織の関係性)のような集合的心身一体の動態領域(Collective Realm of Dynamic Dyad Concept)の形成と展開の分析でも応用される。野中・遠山・平田によるba理論は知識創造の組織的動態性の理論化の中で導出されたコンセプトであるが、現象学の導入・融合は試みられていない。

稲盛フィロソフィのキーワードの中には「利他の心」と併せて「無私」がよく言及されるが、無私は意識的に周りと同僚や他人を配慮し、優先するという意味とともに「無我」のような無意識のプロセスも含まれている。ここで前者の場合は稲盛の京セラフィロソフィで顕著に多数の言及が明記されている。例えば、「仲間のために尽くす」「私心のない判断を行う」「利他の心を判断基準にする」などが該当する。そして「Flow(フロー)の全力専念・集中・没入・無我夢中の状況・全身全霊」も無私と関わる実践状況を意味し、それは「真面目に一生懸命仕事に打ち込む」「地味な努力を積み重ねる」「自ら燃える」「仕事を好きになる」「自らを追い込む」などで稲盛のコトバとして明記されている(29)。加えて、無私は反射神経的(Reflexive)に状況に当たるディシプリンという概念にも関わっている。置かれた条件・状況の中で、普段の修行と練磨によって無意識・反射神経的に意識による判断をすべて経由することなく、瞬時にカラダで反応・対応できることを意味する。利他の心とは、ゆえに故意または論理的思考が動機になっての実践というよりは、反射神経的に無私の状況と経験(No-Mind Experience)をも示唆しているのである。

利他の精神の核心的実践要素となる無私はフッサール現象学と対照させるとEpoche(エポケ、思考停止)とほぼ同様の状況を意味していると考えられる。すなわち、我・自己・エゴを一旦括弧の中に閉じておき、事物の本質、例えば井筒の説明による普遍的本質も個別的本質いずれも該当するが、その本質(Quiddity, Whatness)の把握をもって自らのPhronesisを創出し直観の経営が実践される文脈は現象学では超越的還元(Transcendental Reduction)のプロセスと見事に合致するところに注目したい。下記の図は稲盛和夫を主体・主観としてフッサールの現象学的還元のフレームワークで概念化したフィロソフィの創出モデルである。

現象学の応用:稲盛和夫の超越的還元モデル

フッサール現象学では人間のいかなる行為も指向性によって動機付けられ実行されることを前提としている。まず、指向する主体としての人間は、指向対象となる事物または現象に注目から開始し、五感または第六感をも含む感知から構築される体験と、多様多数の体験情報をもとに直観する一連のノエシス(Noesis指向作用)を経て、対象事物・現象に内在し、現出・投影されるエッセンスを体取することになる。ここでの本質直観(Eidetic Intuition)とはSense → Capture → Comprehensivisation → Absorbまでに至る直観プロセスの前半を意味する。このプロセスは次節のMerleau-Pontyの知覚(Perception)モデルで再度説明する。概念図では稲盛和夫を主体と設定して彼の日々の指向性によって京セラの現場を筆頭とする現実で身をもって感知し、稲盛のノエシスによって本質直観で「現出者・現出物」として具現化される仕組みをフッサール現象学的に示している。特に、現象学還元の中でも超越的還元(Transcendental Reduction)を適用しているが、これは指向性と主観性の主導で対象の可視化されていない深層の本質までをも把握すべく、思考停止(エポケ)をもって対象のあるがままの現出(射影)を体取するノエシスとノエマ(Noema指向対象)に焦点を当てる仕組みである。稲盛の本質直観で浮き彫りになった現出者は、井筒の概念に対照すると、まさに「稲盛のコトバ」であり、このコトバこそ現象学的に解釈するとノエシスから稲盛が得た数々のノエマである。そして、稲盛が本質直観で得たノエマは「生き方」「働き方」「六つの精進」など稲盛フィロソフィを構成する数多くのコンテンツを形成し、京セラ社内のみに限らず、出版とメディアを経て経営者や一般人に広く普及され、共感を大いに得る結果となっている。

本質直観を判断と意思決定の脊梁と定めた稲盛経営哲学の今後の研究、特に学術的体系化においてフッサール現象学は高い整合性を保持する哲学領域と考えられ、この認識は野中・山口(2019;Nonaka and Yamaguchi, 2022)、そして加瀬と野中による先行研究(2014)で、さらに本稿の著者が共著した最新のInamori Management Praxis and Philosophy研究(Kase et al., 2022)でも検証されている。次節ではフッサール現象学を継承し、身体を中心にした人間の知覚能力という視座から現象学のさらなる理論的高度化を展開したメルロ・ポンティと湯浅のフレームワークから、日々の仕事現場で身をもってこそ得る、そして体で了解し反射神経的に実践(Implementing Reflexively)する稲盛フィロソフィの本質的特性を考察する。

現象学の領域で創始者のフッサールの研究を継承し20世紀の哲学界で先駆的研究を展開した著名な哲学者・研究者は実存主義のハイデガーやサルトル、レヴィナスなど多数いるが、メルロ・ポンティはその中でも身体の感覚運動から生成・綜合化される人間の知覚(Perception)に注目し、フッサールが概念化したノエシス(指向作用)の文脈を精緻化している(30)。メルロ・ポンティが哲学的概念としてカラダという主題に傾注した動機は、知覚の綜合的形成に必須の五感(そして第六感も含んで)の感覚器官による主体(例:人間)と客体(例:環境、状況、自然、他人など)との間の関わりの仕組みの探求である。メルロ・ポンティのBreakthrough(学術研究上の大躍進、顕著な進歩)は、野中の研究でよく議論される「二項対立」の概念と同様に、現実で対立関係として捉えられがちな自己Egoと対象Objectとなる実体(Entity)の関係性の曖昧さ、すなわちカラダを軸にして自己と対象を認識する場合、いずれも自己と対象実体の意味が個別の文脈や条件・状況によって交わされる、または並進可能であるという洞察をもってAmbiguity(独立した意味の対立ではなく、二つの意味が並進・共存)両義性を導出している。再び野中の用語の「二項動態Dynamic Dyad Nature」と対照的概念である。ある状況で、主体か対象の実体(または簡単に客体)が二者一択ではなく、いずれの実体にも成り得る、すなわちA or BではなくA and Bという命題を唱える両義性の現象学領域を創出したのである(31)。

メルロ・ポンティの両義性概念は稲盛哲学研究に際して二つの重要な洞察領域を提示する。まず、一つは主体・客体の境界と領域定義(Territorial Definition, Private Space/Realm)が固定されず曖昧性のもと流動的に成り得るということは、我・汝の関係、言い換えると、相互主観性(または間主観性Intersubjectivity)の研究においてカラダが媒介となるすべての行動(Interaction)が検証と理論化の対象になるということである。稲盛フィロソフィではまさに体得を重要視し、その実践を繰り返し強調するコトバがよく登場している。モノや物質(例:石ころ、セラミック等)、カラダの感覚に関連する稲盛のコトバも注視されるべきであろう。そしてもう一つはフローの構造の再考察というテーマになる。すなわち個人の場合は、己の自意識と対象となる実体との境界が薄れ、対象と一体化される瞬間を意味し、この瞬間とは己がその対象に専念・集中し、無我の状態を意味している。この一つ目のフローはSympathy(同情、対象と一線を引いた認識のもと、主体が対象を理解する状況)とは区別されたEmpathy(共感、主体が無私になって対象に入り込み、対象と一心同体の状況まで成して対象を観察・感知し、理解する)の洞察にも通ずるものである。そして集団の場合には、集団を構成する個人の内面と個人間の両方の領域に自己意識が薄れる無私のフローが生成され、彼らの集団が一つの有機体のように最大のチームワークを創り出す状況が想定できる。ひとりの個人レベルの視点からも、そして集団を成す組織と会社全体を俯瞰するようなマクロな視点からも、日々の仕事現場における社員の認識と学習能力において稲盛は常に体得の重要性を一貫して強調している。稲盛の心身一体の思想はフィロソフィの至るところで観察される核心的要素である(32)。

知覚の現象学の応用:ベルクソンとメルロ・ポンティの知覚生成モデル

出典:Kase, K., Choi, E., Nonaka, I. (2022) Dr Kazuo Inamori’s Management Praxis and Philosophy, p. 57, Fig. 2.6.

メルロ・ポンティによる知覚の現象学モデルは主観的自我を中心にして、その主体の受動的かつ受容的な感知センター(または感覚器官、さらに大脳皮質へ)から意識形成へ、そして主観的意識から能動的な行動へと、一連の線形的な観点で構成されている。この線形的モデルはベルクソン(Henry Bergson)のデカルトの実体(心身)二元から脱して新たな心身関係性を探求した物質と意識の理論から大いに影響を受けているようにみえる。特にベルクソンが自然界と人間の肉体をも含む物質のカテゴリーと、意識という精神的かつ形而上的な領域を「緩やかに」連係させ、また有機的繋ぎ目となるイマージュ(Image)領域の存在を概念化し、既存のデカルトの二元論の克服を試みた方向性は共有している(33)。しかし、メルロ・ポンティはベルクソンの理論では大脳(Cerebral Cortex)のみがすべてのプロセスを統括可能な司令塔という前提を設けており、これは二元論や唯物論の固執と変わらないと指摘している。メルロ・ポンティの観点からは、感覚器官が外部から感知する情報がひたすら一方的に大脳皮質で処理と受容を経て知覚が形成されるよりは、肉体全身のセンサーから獲得する感知は大脳を経るものもあれば、各器官が反射神経的に覚え、反応することで綜合化される別の多数の動態的な全身の仕組みで心得ると想定し、大脳の意識をバイパスする無意識に近似した知覚の仕組みを唱えたのである。すなわち、人間の知覚とは、大脳の意識だけに限らず、全身で習得し各器官に染み込ませるような認知能力、学習能力、運動能力などが綜合的に働く仕組みから生成されるという視座であり、これは「体得(Bodily Assimilation)」のコンセプトに連係され、さらに身体化された認知(Embodied Cognition)や身体化された知識(Embodied Knowledge)の基盤と展開し、そこから直観(Eidetic Intuition)の概念を現象学的に実証可能ということである。

上記の概念図では、ベルクソンによる知覚の仕組みと、メルロ・ポンティのモデルの両方を示している。前者の場合、人間の知覚とは感覚運動受容体(Sensory-Motor Circuits)から大脳皮質(Cerebral Cortex)を経てのみ特定の対象への意識的・能動的行動を起こせるという解釈であるのに対し、後者のメルロ・ポンティの考察では、身体が保持する全身の感覚器官から大脳で処理される感知・知覚と並進するSensory-Motor Circuitsから直接(反射神経的、無意識的に映るが)能動的行動の一連の体系に綜合化される、という観点からフッサール現象学のさらなる精緻化の一環としての知覚(Perception)の理論化が展開されている(34)。意識と物質の二分法の反証を試みるメルロ・ポンティの心身一元論は湯浅の東洋的心身論と共通する視点が多い。しかし湯浅はメルロ・ポンティの感覚運動主導の知覚モデルに同意しながらも、新たな身体化された心への学術的理論化を行っている。無意識・潜在意識の領域まで深掘りし、西田幾多郎の「無」および「場所」の思想的概念を適用して、人間が完全に無我・無私の状態に至るまで何かに没入し、専念するフローの仕組みを説明した。東洋的心身論と名付けて理論化を試みた湯浅のモデルは、イスラム思想研究から表層と深層の二重の意識構造の動態性を説明した井筒の意識モデルとの類似性に注目すべきであろう。加瀬、ゴンザレス・カントン、野中(Kase et al., 2014)によるフロネシス(賢慮・知慮)の研究でも、井筒の二層認識論を受容しているが、井筒は古代中国からイスラム、日本まで、広範で包括的な思想・宗教哲学の分析を経て、東洋的心身論ではデカルトの心身二元論とは異なる一元論的な観点を共有する特性を明らかにしている。そしてこれらの先行研究で理論化が進んだ東洋的心身論では、心身が一体・一丸となって分割分離されない代わりに(心身合一)、意識が表層意識と深層意識の二層に分かれ、その意識層の間で持続的に「循環」する動態的構造をもって「心」の概念化が進展されてきた(35)。

加瀬・崔・野中(2022)による稲盛和夫のBiographical Analysis(伝記的分析)では、大学で専攻した化学の現代的教育内容には欧米の科学的哲学と思考技法が展開されていたとはいえ、基本的に稲盛は地域伝統的教育(例:薩摩藩の郷中教育)を筆頭とする国内教育における慣習と制度から学んでいる事実を再確認している。したがってフィロソフィは稲盛自らが日々の覚醒と練磨を重ねる中で身に染み込ませ、実践し、独創的な「コトバ」の体系として精緻化を進める中で内生的に構築された思想・思考体系と言えよう。すなわち、極めて東洋的または日本的思想と価値観、世界観を投射する端的な事例となるのである。では、稲盛フィロソフィは井筒や湯浅、そして加瀬、ゴンザレス・カントン、野中で理論化された東洋的心身論といかなる共通性あるいは共通要素を持つのであろうか。

西田・湯浅の東洋的心身論:意識から無意識へフロー(Flow)の仕組み

出典:Kase, K., Choi, E., Nonaka, I. (2022) Dr Kazuo Inamori’s Management Praxis and Philosophy, p. 58, Fig. 2.7.

上記の湯浅の身体論では意識の領域と無意識の領域の存在を前提とし、対象となる目的・対象者と対象物への行動には身体をもっての振る舞い・挙動が具体化されるが、これは意識の領域(Conscious Realm)で表象されるのである。この領域よりさらに奥には純粋な自我(Authentic Self)が存在し、直観を生み出す領域とみられ、ここでは利己が働かない場所となって無私・無我という無意識が連係し、自己意識が中心となっての推論や論理が超越され、即時的認識(Intuition)が形成される。前者の自己意識(さらに場合によっては利己性も含む)に基づく指向的肉体行動と、後者の無私・無意識の直感形成の二つの領域は両方の「繋ぎ目」的な役割を成す主観的自我(Subjective Self)を担うが、この自我は自己意識や利己的性向・エゴを失った「空の器」化した自我であり、ここでは良心(Conscience)が生成されるとしている。この三つの領域が有機的に連係し、ある個人が意識の世界から無意識の世界へとフローする仕組みが湯浅の心身モデルである(36)。ここに稲盛フィロソフィで唱えられる「心の多重構造」概念を対照させると、稲盛の思想が人間の意識構造や心身一元論という形で東洋哲学の多くの要素を反映していることが理解できる。

稲盛の心の多重構造の構想には、心の概念を多数の円で層を成した同心円形に表記し外側から内側へ向けて順番に「知性→感性→感情→本能→(理性・良心)→魂→真我」と概念化を試みている(37)。ベルクソンやメルロ・ポンティによる心身論の欧州モデルを参照し、部分的に受け入れながらも、西田の無の哲学に傾倒した上で構築された湯浅のAuthentic Self(無我・無私の超越的な純粋意識のみの真の自我)はまさに稲盛の心の構造の核を成す「真我」と合致している。そして利己・エゴが不在の主観的自我Subjective Selfには稲盛の魂と良心(さらに理性)が該当している。そこから表層に位置する本能から感情、感情から感性、さらに知性に至るまでの領域は湯浅の概念から解釈すると対象を定めての行動・行為による肉体活動・連係を伴うBodily Behaviourに当てはまっている。この対照分析から、稲盛フィロソフィが新たに示唆する経営哲学で追求される実践の文脈的本質とは、組織を構成する主観的個人が知性と感性をもって本業に邁進しながらも、感情と本能をも共有できる信頼関係をもとに協力し合い、エゴを最小限に自ら抑え無私(忘己利他)の領域に達することで真の理性と良心に支えられた判断と意思決定が実践され、さらに無我夢中・我武者羅に邁進すると真我に到達する(真我が発揮される)と解釈することが可能である。この一連の文脈を稲盛のコトバで表現すると、「心を高める(経営を伸ばす)」そして「潜在意識まで透徹する」になるのである。

稲盛和夫の蒲生工場勤務の際の机上には「考えよ」というプレートが置かれていた(38)。ここで稲盛の「考えよ」はオギュスト・ローダンの「考える人」の彫刻のような西洋的イマージュより遥かに多層の含みを表していると推察する。もちろん座り込んで真摯に熟考することも重要であり、頭脳、すなわち大脳皮質(Cerebral Cortex)で情報を処理・綜合化し、演繹的・帰納法的またはまだ科学では解明し切れていない未知の人間の頭脳のプロセスを経て新たな構想をし、アイデアを創出し、さらに高度な知見を導出することが「考えよ」に含まれていることは否めようがない。しかし、湯浅の身体論やフッサールの現象学、メルロ・ポンティの知覚の現象学、野中の知識創造理論、加瀬・野中の賢慮と本質研究、野中・山口の直観の経営論、さらに加瀬・崔・野中による最新の学際的分析が実証するように、稲盛フィロソフィは「座り込んで考える」哲学体系ではないことは明らかである。本稿で幾度も稲盛経営哲学の本質に内在する動態的相互主観性や心身一元論、分析より直観(Eidetic Intuition)に基づく善(Good, Goodness)を追求する実践思考体系について解説した通り、稲盛和夫は経営者の生涯をかけて自らが無意識と潜在意識までも貫く(透徹)思いを行動で具体化し、また周りに投射してきた。全身全霊の実践哲学である。稲盛が力説し続けた「心」とは明晰な頭脳で判断し、分析するより遥かに先に、身をもって得るものであり、体で了解するものであり、その一連の実践は心身が一体となって反射神経的(Reflexive)に具現化されるものであると解釈されるべきである。以上、本稿では本質直観、フッサール現象学、そして身体論の複数の学際的視座から稲盛経営哲学を考察した。

本稿で展開した学際的考察は稲盛フィロソフィの本質の一環である心身一体・全身全霊の実践哲学としての仕組みと特性について学術的解釈を整理した導入的研究である。いうまでもなく、今後引き続きの知見探究と合わせてさらに精緻な理論体系構築を目指す研究は必然的であり、本節ではその方向性について今後継続される研究提案を簡略にまとめて提示する。

まず、稲盛経営哲学を構成する様々な道徳的価値観(Moral Values)と倫理観(Ethics)の概念について体系的解釈が必須とみている。「利他の精神、利他の心」の稲盛のコトバに凝縮されている道徳倫理観は稲盛フィロソフィの学術的体系において脊梁的役割を果たすものと理解しており、第一に提示する所以である。すでに田中の研究で正直の観点から稲盛経営哲学で追求する「誠実さ」(Integrity)の先駆的視座を明示(田中、2022、19–36)しており、誠実さの概念的考察では「虚言を為さず、言を成す」に帰結させ、言の正しき扱い、それは実践の抽象的動機から具体的動機、さらに確実な業績に結びつける動力(源)として見なして良い経営の根幹となるという視座を導出している。本稿で議論された「有言実行」(発する以前のコトバ選びは至極慎重かつ真摯に。発したら実現のために全身全霊で達成までコミットを継続する)とまさに高い相関性を有する視点として今後の稲盛リサーチの主要ベクトルとして考えられる。

有言実行の稲盛経営哲学の本質探究には稲盛のコトバの学際的分析が必須であり、すでに多数の研究結果が発信されている。その最新研究の一つとして北居による京セラ社内報「敬天愛人」内の稲盛和夫のコトバの定量的分析(北居、2022、93–110)がある。社内報には稲盛の投稿記事・文章もあれば、稲盛の社内外でのスピーチ、対談など多様な記録が掲載されており、そこから稲盛のコトバづかい、すなわち言語的パターンや特定用語の頻度、文脈的・構造的特徴などを明らかにする分析は、有言実行の過去にあったプロセスを未来の現時点での再考に必須のデータを提供している。本稿で概念図をもってその仕組みを解説した稲盛の現象学的超越的還元モデルでも明示されているように、稲盛の身をもってのノエシスの結実はすべて彼によって発せられたコトバであることを喚起しておく。

コトバのみに限らず、稲盛の経営実践の具体的内容を時系列に沿って、通時的に再構成する研究は、本稿で提示した現象学と心身論・身体論の今後の展開において稲盛にとって非常に決定的な実践と哲学構築・体得の文脈を提供するのである。金の日本経営史からみた京セラ研究の課題として提案されているテーマ(金、2022、73–92)は、すべて本稿で紹介した稲盛経営哲学の二項動態の特性を表すHypostasisとSubstantiationの二層構造に内在する個人の意識と所属する組織間のダイナミズムに直結するものとなっている。経営史が得意とする特定企業の事業構造の時系列的進化の中で多角化が実現されるロジックの精査は、稲盛と京セラ社員の心がアメーバ経営実践や事業部間の連係を経ていかに具現化されるかを明らかにする核心的リサーチアプローチであり、本稿で検証した現象学からの理論や分析視座は、今後の経営史研究において新しい観点を提供することと考えられる。

そして、現時点に至るまで相対的に多くの研究の余地を残している領域として稲盛和夫の関連人物のバイオグラフィカル・リサーチがある。沢井による稲盛の生涯の心の師と呼ばれる内野正夫の精緻な(特に稲盛と関わる文脈に焦点を当てての)人物史(沢井、2022、1–18)は、起業家・企業家・哲学者としての稲盛の全人格を包括する「人間・稲盛和夫」に対してさらに立体的な考察を可能にする研究として先駆的であると考えられる。本稿で試みた本質直観論、現象学、そして身体論を踏まえての学際的接近法の展開を含めて、稲盛と直接関わり、また影響を与えた人物研究は成長性に富む今後の新研究領域(ブルーオーシャン)を提示している。本稿で扱ったフッサールの現象学のキーワードとなる間主観性(または相互主観性)という理論的視点では、特定人物ひとりのみの主観分析に限らせると相互性の観察と考察が乏しくなる可能性があり、関わった「汝」(他者)からの主観も合わせて綜合的(相互的)に並進させながらの分析が必須となる。その意味で、沢井による内野正夫についての先駆的研究は、稲盛リサーチにおける現象学の応用の可能性を大きく拡大させ、今後の、より学際的で斬新な研究を促す貢献をしている。

本稿で提示した学際的考察に最重要な先行研究は2022年に出版された加瀬・崔・野中によるDr Kazuo Inamori’s Management Praxis and Philosophy (Palgrave Macmillan, London)であり、本文では現象学を中心として二項動態・二層構造の稲盛フィロソフィの中で特に思想と実践の基盤的下部構造(基礎部分)を成すHypostasisに焦点を当てて解説と議論を行った。現時点に至るまで得た検証された知見を綜合すると、稲盛経営哲学は独創性と先見性、人間性に富む実践思想体系に留まるある企業一社のフィロソフィではなく、今世紀のグローバル経営パラダイムの一角を成しているという洞察である。最後の本節ですでに整理した通り、稲盛和夫の哲学は多面性と包容性を本質とする多面的思想体系であり、その心に基づいて具現化する経営実践の仕組みの持続的進化に内在するダイナミズムの学術研究は通時性(歴史分析・時系列分析)と共時性(グローバル普遍性)の両領域の知見を綜合する協業と学際的研究の実行が引き続き必然的であると考える。