2023 年 2 巻 1 号 p. 69-89

2023 年 2 巻 1 号 p. 69-89

This study attempts to understand the long-term evolution of human resource practices at the KYOCERA Corporation from the perspective of labor-management relations. The company’s human resource practices have historical periods, which are influenced by the personnel system that was fashionable for that era. As the company expanded, human resource practices were developed. By understanding the long-term transition, we were able to understand the relationship between organizational expansion and human resource practices. KYOCERA went through a period of organizational design beyond the individual response of management during its founding period, followed by the development of human resource practices for a large organization with more than 1,000 employees. The human resource practice completed in the early 1990s was ability-based personnel management. Kyocera subsequently faced an aging structure due to slowing corporate growth; however, did not change the system of management; instead, created a system that enabled the selection of human resources through system revisions and operational changes. This long-term history of personnel system reform is thought to generate discussion of human resource practices that are not influenced by fads.

本稿の目的は、京セラ株式会社(以下、京セラ)における人事制度の長期間の変遷を労使関係の視点から把握することである。一企業の事例ではあるが、創業から現在までの人事制度の長期の変遷を追うことによって、組織の拡大と人事制度の関係(の変化)を検証することができる。現在、日本を代表する大企業である京セラも、設立当初は小規模ベンチャー企業であった。つまり、本稿では、小規模ベンチャーであった企業が企業成長とともに人事制度を徐々に整備していく過程を分析する。企業年齢(firm age)の研究では、企業年齢と企業業績との関係について実証研究が積み上げられている(1)。この関係をより詳細に分析するためには、大規模データセットを最新の統計手法で分析するだけでなく、企業年齢とともに組織規模拡大した場合、その結果としてどのように組織デザインや人事制度が設計(もしくは再設計)されるのかについて考察を深めなければならない。例えば猪木(2001)は、企業年齢を重ねている企業は長期雇用を重視し、幅広い技能形成を実施していることを指摘している。ただし、組織デザインや人事制度に対して質問紙調査でも把握ができる範囲は限られている。質問項目に落とし込む過程で単純化せざるを得ない。事例研究として、企業年齢と組織規模と組織デザインや人事制度との関係を丁寧に追い、それらを記述することにも研究上の意味があると言えよう。

なお、日本の賃金制度史については、梅崎(2008;2010)がその歴史を紹介した。まず、日本の賃金制度の特質を「査定を伴う定期昇給制度」と捉え、能率・能力給、職務給、職能給という賃金制度の変遷は従業員が納得できる評価基準の模索過程であったことを明らかにした。ただし梅崎(2008;2010)は、それぞれの時代の代表的な先進企業を取り上げて説明しているので、この歴史の時間は、企業年齢という時間を考慮していない。もちろん、同時代の人事制度改革に影響を受けつつも、企業の成長に伴い、人事制度が整備されてくるならば、一つの企業の創業から現在までの歴史に沿いながら人事制度の整備過程を分析する研究上の意義はあると言えよう。

ただし、このような分析計画には資料的な限界もある。まず、創業からしばらくは企業成長が急速なので、人事制度の整備が追い付かず、分析対象が形づくられるまでに、ある程度の時間の経過を要することがあげられる。次に、一般的に創業期には、事業戦略の変動は激しいので、それに合わせて組織デザインをするのが精一杯で、人事制度は後回しにされやすいことがあげられる。一方、企業が大きくなれば、増えてきた従業員集団を管理する人事施策が求められるのである。

次に、徐々に整備されてきた人事制度の記録が残っていないという問題がある。創業期には記録を残す余裕もないのである。つまり、ほとんどの企業において企業の成長→制度の整備→記録・保存という順序が存在する。それゆえ、記録を頼りに人事制度の変遷を把握しようとすると、創業に近ければ近いほど文書資料不足に直面せざるを得ないのである。

以上のような課題はあるが、1959年に設立された京セラの人事制度史を探ることは、企業成長と制度整備の関係を分析できるという点において研究上の価値がある。限られた資料においても試みるべき研究と言えよう。

本稿が使った京セラの人事関係の資料は、以下の8つである。これに加えて、2021年の人事制度改革については、人事部へのインタビューと、その時に入手した人事の内部資料を利用した。

①京セラ創立50周年社史編纂委員会(2010)『果てしない未来への挑戦―京セラグループ 50年の歩み―』

②稲盛和夫(2004)『稲盛和夫のガキの自叙伝―私の履歴書』日経ビジネス人文庫

③京セラ労働組合(2020)『京セラ労働組合の歴史―「労使同軸」で歩んだ50年―京セラ労働組合結成50周年記念誌』

④青山政次(1987)『心の京セラ二十年』

⑤福井誠(京セラ労働組合 元書記長)(1992)『労使同軸 その20年の航跡』

⑥『就業規則』(1968)

⑦『社員手帳』(1968)

⑧『京セラ労働組合定期大会議案書』(各年度)

人事制度の整備において考慮すべきは、従業員側の不満や要望(の解消)である。従業員側の不満が大きく、ストライキなどの強い反発が起これば、その不満を踏まえて人事制度が整備される。仮に導入された人事制度に納得できないのであれば、更なる反発が生まれ、労使関係の中で再設計が検討されることになる。

京セラにおける人事制度の構築に当たって、その前史として確認すべきは、京セラ設立前の1957年5–6月に松風工業で起こった従業員組合のストライキである。その後京セラを立ち上げる稲盛和夫がこの会社に入社した2年後の出来事であった。青山(1987)によれば、当時の松風工業は、従業員組合と職員組合があり、稲盛は職員組合に属していた。春季賃上げ闘争から団体交渉の決裂となり、ついに従業員組合がストライキに突入した。この時期、松下電子のブラウン管の生産は次第に増加し、松風工業の製品であるU字ケルシマの使用量も多くなってきたが、その生産が遅れがちであった。青山(1987)は、当時の様子を以下のように記している。

稲盛は「得意先に絶対に迷惑をかけてはならない」と部下を全部集め、事情を話し納得してもらい、全員特磁課の建物の中に籠城し、従業員組合のストライキ中にも松下向けの特磁の生産をずっと続けた。(中略)もちろん、従業員組合からの非難もあったが、特磁は唯一の稼ぎ頭という認識もあり、仕事場に入り込み作業を妨げるところまではやらず黙認状態だった。(pp. 14–15)

青山(1987)の記述は、稲盛の経営者としての資質を説明することに注力されているので、従業員組合側の意識については不明確な部分も多い。ただし、稲盛自身が、当時を振り返り、「(松風工業が)当時すでに銀行管理同然ということを知った。おまけに、オーナー一族が内輪もめしていて、労働争議も頻発していた。(稲盛、2004、54)」と述べており、労働者側に大きな不満があったことがわかる。

このような従業員の反乱は、松風工業の時代だけではなく、京セラ設立後にも起こった。約3年目の1961年4月末に1960年卒の高卒従業員(11名)が会社側へ団体交渉を申し入れている(青山、1987、91–92;稲盛、2004、79)。入社1年少し経った高卒従業員が、毎日の遅くまでの残業や人事制度の未整備について不満を持ち、「結束し、途中で崩れないよう連判までして、団交を申し入れてきた(青山、1987、91)」のである。団交と言っても労働組合はまだなく、稲盛(2004)も「労働組合の団交みたいだが、彼らにそんな意識はない。(p. 79)」と述べている(2)。

高卒従業員の不満は以下の二点であった。

(一)採用の時、一年たてば月給にすると言われた条件が履行されていない。

(二)先が不安でならないので将来の保証をして欲しい。

青山(1987)は、(一)に関しては会社のミスであったと記されている。「創業してから2年しか経っておらず、経理という程の組織もない。ドンブリ勘定で、素人が事務を執っているような時代であった。もちろん、退職金規定なんか、まだ出来ていない。(p. 92)」と述べられており、約束通り4月にさかのぼって月給に変更している。

ところで、月給ではなかったということは日給か日給月給であったと言える。一般的に、久本(1998、第2章)や南雲・梅崎(2007)などからわかるように、戦後の日本企業は戦中・戦前から続く、月給は職員(ホワイトカラー)、日給月給は工員(ブルーカラー)という制度上の分断があり、社員としての制度の統一が労使で話し合われていた(3)。つまり、1961年の時点においても京セラは、人事制度上、職員・工員の身分差があったと言える。加えて1960年代は、生産労働者が中卒から高卒に切り替わる時期であった。つまり、高卒従業員は、単に労働条件の向上だけを要求したわけではなく、自分たちの働きに見合った社内地位の向上を求めていたと考えられる。そもそも稲盛(2004)でも「彼らの真面目な勤務ぶりは知っていた(p. 79)」と記されている。なお、この時期に中卒従業員も働いていたが、「中卒の社員は夜間高校に通うため定時に帰らせる。(p. 80)」というように別待遇であった。

(二)の将来の保証に関しては、長時間の説得が行われた。青山(1987)によれば、一日目は、会社では話がつかず、稲盛の自宅まで行って夜中まで話し合われたが、双方納得するところまでは至らず物別れ状態となった。次の二日目は、会社の応接室で車座になって話を続けた。最終的に話し合いは三日三晩続いた。交渉している11人も、それぞれ意見の違いも生まれた。その話し合いの様子を記した文章を以下に引用する。

稲盛は「約束はできないけれども必ずお前達のためになるようにするつもりだ。それを信じてみないか。信じられないというならだまされる勇気はないか、一緒に働いてみてだます男かだまさない男かを確かめて、だまされたと思ったらオレを刺し殺してもいい」と命を張ってまで真剣に話し合った。しまいには泣きだす者も出て、遂に大勢は「考えさせてもらいます」とまで折れて出た。この中の一人は「ようし分かった。オレのすべてを預けよう」と言った。他の一人は「もう結構です。僕は辞めさせてもらいます」と一歩も引かなかったが、さらにその後稲盛と二人きりで話し合い、稲盛の命を懸けての真剣な説得に心打たれ納得し、それからは何一つ文句を言わず仕事一点張りで頑張り続けた。(4)(青山、1987、93)

この事件を通じて稲盛は、会社というもの、また従業員というものに対して認識を変えたと言える。青山(1987)は、「(稲盛は)今まではただ会社を創り夢中で働き、皆が食べて行けさえすればよいという程度で、余り深く考えてみなかったが、これは大変だ、給料だけでなく、将来の保証もし、また家族のことも考えねばならぬ、と反省しその責任の重大さを痛感したのである。(青山、1987、93、カッコ内引用者)」と記している。また稲盛自身も、「こんなささやかな会社でも、若い社員は一生を託そうとしている。」と振り返り、「そもそも創業の狙いは自分の技術を世に問うことであったのだが、こんな重荷を背負うことが会社を経営するということなのか。とんでもないことを始めてしまった、と煩悶する日々が続いた。(稲盛、2004、81)」と述べている。

以上要するに、この経験は稲盛の中に経営者としての覚悟を生んだと考えられる。つまり、「経営者、稲盛和夫」が誕生し、その後の京セラの人事思想・人事方針の構築過程の起点となったと言えよう。稲盛は、「……会社経営の最もベーシックな目的は、将来にわたって従業員やその家族の生活を守り、みんなの幸せを目指していくことでなければならない」。そう割り切ると、何か胸のつかえがスーッととれる思いがした。(稲盛、2004、82)」と述べている。企業年齢の時間と従業員のキャリアの時間が経営者の中で重なった瞬間とも言えよう。

もちろん、経営者として従業員の幸せを考えたとしても、一朝一夕に従業員の不満や要望に応える制度・ルールが構築されたわけでもない。実際に1968年にも二度目の高卒新入社員の抗議があった。入社後半年経ってから高卒新入社員の数名が話し合いの申し入れをしている。青山(1987)によれば、その不満は次の通りであった。

社長は我々が入社したときは、大家族主義とか、“敬天愛人”とか、良いことばかり言われ、希望を持たされたが、去って行く者に冷たく、少しも同情がない(p. 266)

さらに、1969年にも鹿児島工場の新入社員の不平不満が噴出している。青山(1987)は、滋賀工場に比べると、鹿児島工場は、京セラの経営理念は浸透していなかったと述べている。入社後数ヵ月経ったある日に、稲盛と従業員の話し合いの場で激論になった。稲盛は、その日のうちに本社に戻る必要があったが、空港に行く途中でキャンセルして、再び説得を続け、納得するまで話し合い、最後には、従業員は号泣しながら一緒に乾杯をしたと書かれてある(青山、1987、290–291)。

従業員に対して稲盛は、時に厳しく、自身の経営理念を語ったことは事実である。このような経営理念は、その後、従業員側の批判によって変わることはなかったが、経営理念が説得力を持つ、さらに人事制度に反映されるまでには、様々な話し合いの時間が必要だったのだと言えよう。

60年代後半は多くの日本企業において従業員の不満は大きく、労使関係が安定していたとは言い難い。特に創業からの時間が短い京セラは、社内制度の整備が遅れていたと考えられる。それゆえ、「しかしこれで鹿児島工場の教育が終わったのではない。工場の発展と共に新しい社員がドンドン増え、一方外部労働団体の働きかけも激しくなり、このあとまだまだ大変なことが次から次へと起こったのである(青山、1987、291)」と記されているのである(5)。

本節では、企業年齢の積み重ねとともに、具体的な人事制度がどのように整備されていったのかを記述する。

(1) 経営理念の浸透1961年の最初の高卒新入社員の反乱を受けて、稲盛の経営理念を共有することから新しい人事施策ははじまった。京セラでは、組織内コミュニケーションを活性化し、経営情報や社員情報を共有するために、1964年2月に社内報『京セラ社内報』が創刊された。当初は年4回の発行でスタートし、翌65年から年6回の発行になった(京セラ創立50周年社史編纂委員会、2010、89)。また、社内報と時を同じくして社歌も完成している。

ところで、表1に示したのは、青山(1987)に記されている忘年会の推移である。驚くべきは、その回数の急増であろう。従業員数が増えているからと言って、ここまでは増加しない。なぜなら忘年会の参加人数(規模)が増えるからである。しかし京セラ流の忘年会は、大勢を一遍に集めるのではなく、少人数を集めて稲盛和夫自身が対面で語るという場として設計された(6)。まず、京セラの忘年会は、40–50人を単位として稲盛が参加できるスケジュールで設定される(7)。京セラの忘年会は単なる懇親の場ではなく、経営の主旨、仕事に対する取り組み方について話し、時には議論をする場であった。青山(1987)には、「忘年会が十回あったとすると、そのうちの二回を自分の部の忘年会とみなし、その会費は自己負担となるが三回目以降は会社で負担するという取り決めまでして忘年会に出席させている。(p. 198)」と書かれてあるように、参加への誘因も設計されていた。

| 年 | 従業員数 | 計 (人) |

忘年会 (回数) |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本社 | 東京 | 滋賀 | 川内 | 国分 | |||

| 1959 | 38 | 38 | 1 | ||||

| 1960 | 56 | 1 | 57 | 1 | |||

| 1961 | 88 | 1 | 89 | 2 | |||

| 1962 | 101 | 1 | 102 | 2 | |||

| 1963 | 111 | 3 | 68 | 182 | 3 | ||

| 1964 | 110 | 5 | 84 | 199 | 4 | ||

| 1965 | 107 | 7 | 112 | 226 | 5 | ||

| 1966 | 23 | 8 | 334 | 365 | 7 | ||

| 1967 | 23 | 10 | 433 | 466 | 10 | ||

| 1968 | 22 | 12 | 530 | 564 | 13 | ||

| 1969 | 23 | 16 | 613 | 328 | 980 | 20 | |

| 1970 | 107 | 20 | 517 | 618 | 1,262 | 25 | |

| 1971 | 85 | 24 | 549 | 598 | 1,256 | 25 | |

| 1972 | 83 | 32 | 610 | 770 | 185 | 1,680 | 33 |

| 1973 | 117 | 36 | 647 | 968 | 533 | 2,301 | 45 |

| 1974 | 153 | 39 | 611 | 1,015 | 589 | 2,407 | 48 |

| 1975 | 176 | 38 | 569 | 1,042 | 612 | 2,437 | 48 |

| 1976 | 232 | 39 | 701 | 1,107 | 725 | 2,804 | 56 |

| 1977 | 257 | 49 | 747 | 999 | 749 | 2,801 | 56 |

| 1978 | 296 | 69 | 796 | 1,074 | 925 | 3,160 | 60 |

(上記の忘年会数は大体の数字であることをお断りしておく)

出典)青山(1987、197)。

続けて、1967年12月には『京セラ・フィロソフィー』の第1集が刊行された。ただし、前節で確認したように、1968年と1969年に従業員の抗議があったことからわかるように、経営理念が具体的に形づくられることとそれが社員に浸透することは違うのである。浸透には時間がかかり、経営理念に基づいた人事制度が整備されるには、さらなる時間を必要としたのである。

(2) 人事制度改革の歴史 ① 諸規定を束ねる京セラ創立50周年社史編纂委員会(2010)によれば、1968年2月から経営コンサルタント会社の協力を得て、手つかずのままになっていた労働法規関係を中心とする社内諸規定が一挙に整備された。この経営コンサルタントは、総同盟にもかかわっていた森明であると記されてある。1968年から週3日で指導を受けていたが、その年の10月には森は京セラに入社することになった。森は、経営管理、生産管理、労務管理などについて指導をしながら、就業規則、賃金体系、職務分掌規程、出張旅費規程、稟議規程、車両管理規定等々を成文化したり、必要なものは新たに改定・制定したりした。それらの規定は、京セラフィロソフィの基本的な考えとあわせて、同年に1冊の『社員手帳』にまとめられた(8)。

図1に示したのは、創業以来の従業員数(単体)の推移である。諸規定の整備がはじめられた1960年代後半は、毎年従業員が100名以上増えていく時期であり、1970年には1,000名を超える。増えつづける従業員がどのような人事制度で納得してもらえるかが問われることとなったと解釈できる。

従業員数(単体)の推移

資料)京セラ労働組合(2020、116)。

当時の「就業規則」の中に人事制度の一部を確認できる(資料1)。はじめに、賃金体系を以下にあげる(下線は引用者)。この時点でも賃金体系が二本立てであることがわかる。

資料1

第61条(給与の形態)

給与支払いの形態は、日給月給制、月給制の2本だてとする。

月給者とは、班長補佐以上、または勤続10年以上の者をいう。

日給月給者とは、それ以外の者をいう。

(中略)

第63条(その他の控除)

日給月給者は、欠勤および欠勤扱い1日につき、当該従業員に、毎月きまつて支払う給与額の1/25を控除する。

さらに、「就業規則」には以下のような賃金体系があげられている(資料2)。基準内賃金の中で基本給とは別に職能給が設置されている。この職能給は、「5.職能給 能力、職制、責任度、貢献度、資格等によつて、定める給与であつて原則として、従業員個人、個人の評価によつて、別表に従つてきめる。」と定義されている。また、調整手当は、給与水準、体系の変革、途中入社等、特殊な経過の必要上設けるもので、その都度決めると記されている。基本給、職能給、調整手当の合計が基準内賃金として決められている。ただし、この時期の制度改革は、諸規定の整理に止まる。例えば、能力・職能という評価項目は存在するが、その評価基準に対しては、「人物、能力、勤務態度」という幅広く、抽象的な定義しか確認できない。

資料2

第66条(昇給)

会社は、毎年1回従業員の人物、能力、勤務成績および社会情勢等を考慮して、昇給を行うことを原則とする。

会社の支払う給与体系を、次の通りとする。

1968年前後の人事制度整備に関しては資料が少ないが、青山(1987)において資格制度と賃金体系の変遷が表2のようにまとめられている。この資料の情報は限定的であるが、1968年度に賃金体系に大きな制度改革があったことはわかる。さらに、次なる大きな制度改革として1977年度の改革があげられる。この時に、資格制度と賃金体系を大きく改訂していることがわかる。

資格制度と賃金体系の変遷

資料)青山(1987、536)を基に作成。

1975年には京セラ労働組合のゼンセン同盟(元・全繊同盟)の脱退という事件が起きる。この事件の経緯は、以下に示す通りである(京セラ労働組合、2020、16–17)。

はじめに、1975年3月10日に稲盛が、昇給凍結を京セラ労働組合に要請する。それを受けて京セラ労働組合は、中央委員会で昇給凍結の可決を採択する。しかし、ゼンセン同盟は27%ベースアップの要求をしていたので、加盟単組の独自行動として批判された。その後4月17日には、臨時組合大会で正式脱退を決議される。同じように単組の独自可決を行ったカネボウ労働組合は除名処分となっている。

この事件は、ゼンセン同盟側から見れば、企業別労働組合の利害優先として批判されたが、企業別労働組合の側から見れば、「それまでの労使協調路線から、“闘うゼンセン”への豹変(p. 17)」と批判された。

その一方で、上部団体を脱退した結果、今度は社内で組合不要論も言われるようになった。そうした状況を打破するために組合の存在価値を提示する必要が生まれたのである。1973年には「京都セラミック労働組合憲章」が制定され、現在にも続く「労使同軸」「責任二分論」という言葉が作られ、「労使間の枠を超越した企業の人間集団の幸せをとことん追求する世界に類のない労働組合をつくろう」という考えが宣言されている(9)。そして同年、この憲章に基づいて「企業内労働組合を志向する独自の道を歩む具体的施策を示すもの(『第7回 京セラ労働組合定期大会議案書(1975年11月15日)p. 1)」として長期計画が立てられた。急激な成長を遂げた京セラは、1975年には2,785名に増加し、その後1980年代前半には1万名を超えていく(図1参照)。

この長期計画については、企業別労働組合に対する批判があるからこそ、その批判に対抗するためにも、「組合員が納得できる企業内人事制度の構築」という成果を企業別労働組合は目指したと解釈できる。特に京セラ労働組合が賃金制度改革に力を入れてきたことを窺い知れる。まず、以下の長期計画(「賃金制度関係」の一部)では、終身雇用やそれに伴う長期の生活設計が前提とされており、そのうえで職能による処遇格差が年齢・勤続の重視と共に肯定されていたこと、そして、育成計画の充実も目指されていたことがわかる。すなわち、この計画では、職能を基礎とした能力主義管理が目指されたと解釈できる。

①年功序列賃金と職能給の夫々の利点を兼備し、②日本の終身雇用体制に適合し、③大家族主義の理念を裏打ちする現行の京セラ賃金制度を土台に、今から10年后平均年令が上昇し、就労年令が壮年化する中で職能区分を明確にし、職能(専

この議案書の中では、長期10年計画を3期に区分している。10年という長期計画を掲げて組合員に示したのは、企業内における処遇差の納得性、育成を前提とした能力管理のためである。詳細な計画の一部を以下に示す(10)。

まず、第1期(1–3年目)では、以下の6つの目標が示された。

a)「賃金対策部の設立(賃金問題を所管)」

b)「賃金制度の比較研究を推進」

c)「労使賃金制度委員会の発足を図る」

d)「必要に応じて賃金アドバイザーを外部専門家に委嘱する」

e)「職務分析を行い職務分掌の明確化を図る」

f)「正規・中途入社者の賃金カーブの解明をする」

次に、第2期(4–6年目)では、以下の目標が示された。

a)「賃金の構成要件の整備」

b)「(a)に伴い定昇・ベアの方式確定」

c)「新職能区分による等級資格制度のへの移行」

d)「賃金表を作成」

e)「中途入社者の格付け方式の確立」

f)「能力評定方式の確立(面接制度を併せて実施)」

最後に、第3期(5–10年度目)は、第2期と期間を重ねている。

a)「新賃金制度導入・運用・アフターケア」

b)「能力開発と教育制度を新賃金制度の中で並列的に位置付を図る」

以上は、10年計画の実態に関して資料から得られた情報であるが、これ以上の詳細は明らかではない。先述した表1に示されているように、1977年に大きな制度改革が行われていることはわかる。部・課・係長というラインの役職名ではなく、参事・主事・技師という名称が資格制度の中で使われるようになり、製造研究部門と事務営業部門も資格名称がそれぞれ分けられている。

その後も確認できる範囲であるが、人事制度の整備が着々と進められている。従業員の定年は、男子58才、女子50才であったが、1979年には定年が引き上げられ(男子58→60才、女子50→56歳)、1981年には定年が60歳に統一された。同じ年には、賃金支給形態も月給制に統一されている。性別、学歴・雇用区分に関係なく、「全社員」を対象とする人事制度を構築しようとしていると言える。長時間労働が社会問題化した1986年には労働時間短縮に向けての取り組みが始まり、1992年に「時短推進委員会」が設置されている。

③ 能力主義管理の完成京セラの人事制度の一つの完成形と言えるのが、1989年から労使共同で設けた賃金委員会において2年越しで議論し、1990年に施行された新しい人事制度である(京セラ労働組合、2020、26;『第22回 京セラ労働組合定期大会議案書(平成2年11月17日)』)。この時期、1990年に京セラの従業員数は14,031名(単体)に達していた。

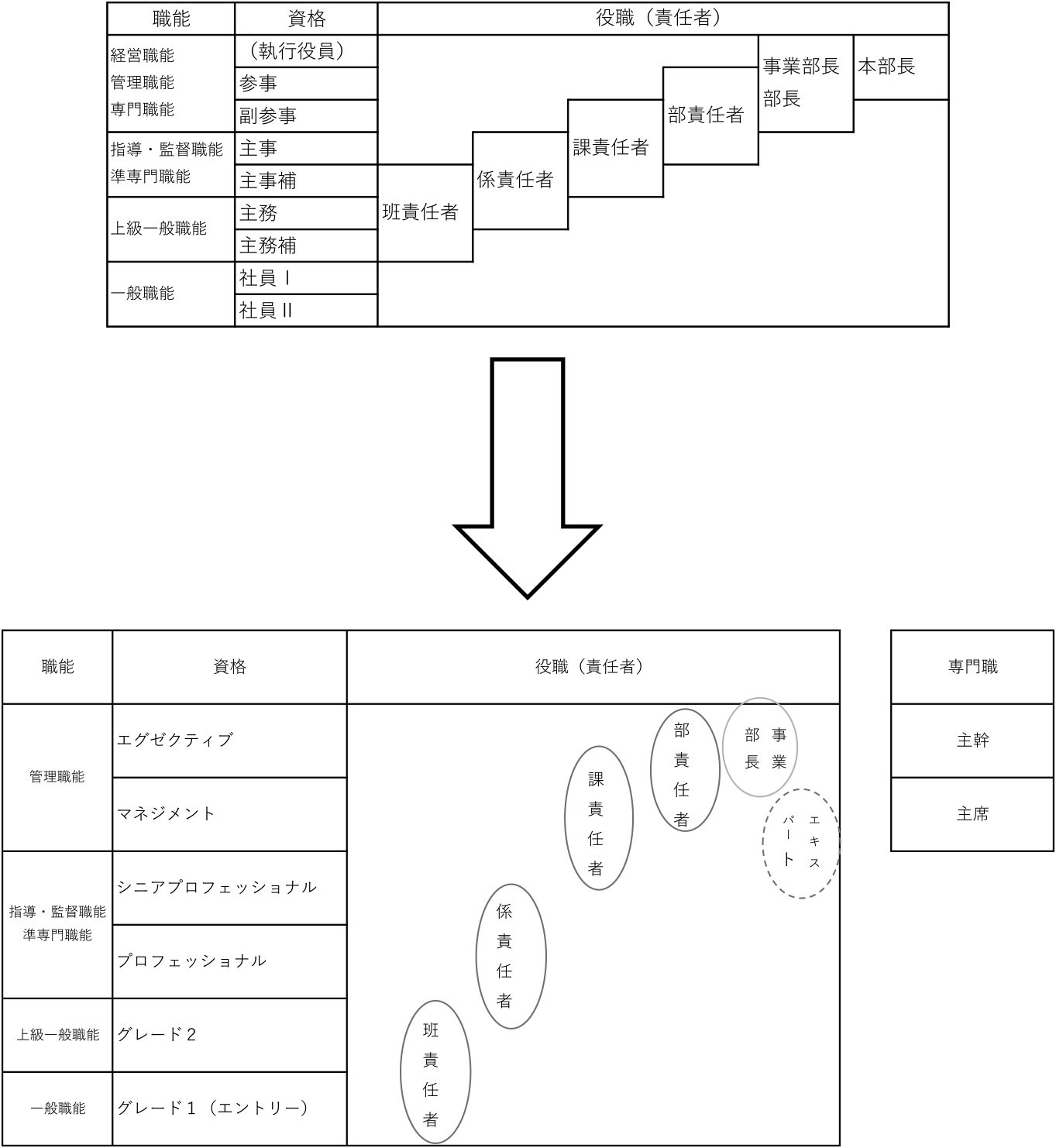

新しい人事制度は、資格制度、賃金制度、役職制度の確立、退職金制度の改訂、厚生年金基金の設立からなり、同時期の日本企業と共通している職能を基礎とした人事制度である。1977年の時点でも職能給ではあるが、その職能の基準が再検討され、その仕組みが再構築されたのである。まず、資格制度は人事制度の骨格に据えられており、一般職能、上級一般職能、専門職能など5職能に分類し、そこに9資格、19等級を設定して資格要件(格付け基準)が明確化されている。資格との誤認混同を避けるための役職制度も設置された。

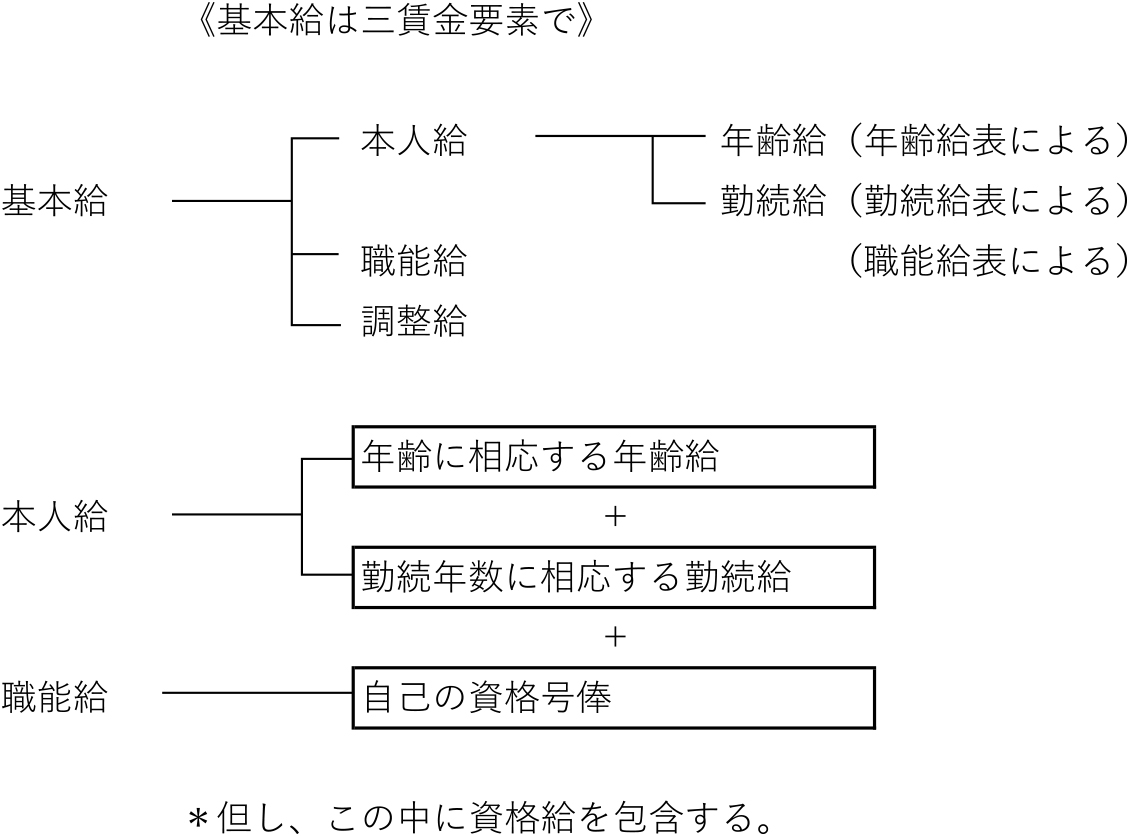

賃金体系は、基本給部分が本人給(年齢給・勤続給)、職能給、(調整給)に区分されている。さらに図2によれば、基本給は三つの賃金要素で構成されていると記されている。年齢給、勤続給は、基本的に1才および1年の加給を加算して決まる。そして、その額は職能資格や人事評価を反映している。

賃金体系

資料)『第22回 京セラ労働組合定期大会議案書(平成2年11月17日)』

次に、昇給の仕組みについて説明する(表3)。賃金表から導き出される第1昇給があり、賃金表の塗り替えによる第2昇給がある。さらに図3に示したのは、職能給の昇給を分解したものである。昇格昇給は、職能資格が昇格した結果としての昇給であり、習熟昇給は同じ職能資格であっても人事評価(査定)によって号俸が決定し、号俸表に合わせて決まる昇給である。2級から1級への昇級を伴う昇給過程を示したのが表4である。まず、2級のままで号俸(=職能給)が上がり、1級への昇格と同時に号俸は下がるが、1級と2級では号俸表が違うので、昇格昇給によって職能給は上昇する。

昇給方法

資料)『第22回 京セラ労働組合定期大会議案書(平成2年11月17日)』

職能給昇給の仕組み

資料)『第22回 京セラ労働組合定期大会議案書(平成2年11月17日)』

職能給昇給の基本形(数字は仮の数字)

資料)『第22回 京セラ労働組合定期大会議案書(平成2年11月17日)』

上記のような昇給の仕組みは、資格別に違いがある。例えば、副参事の職能給表は毎年1号俸昇号方式で、表5のような職能給の洗い替えを行う。また、同時に主事補以上については、その賃金表上に職務遂行能力の停滞が始まったとして特定の号俸を上限号俸とし、それ以上及びこれを通過する者の号差金額が2分の1となるように設計されている(副参事については号差金額、査定幅がそれぞれ2分の1となる)。要するに、上位職位になれば、定期昇給額に差が付けられる仕組みになっている。

副参事クラス職能給例(数字は仮の数字)

資料)『第22回 京セラ労働組合定期大会議案書(平成2年11月17日)』

このような1990年からの人事制度は、京セラの人事制度の変遷において能力主義管理の完成として位置付けることができる。

④ 年齢構成の変化と人事制度1990年の新人事制度の導入後も社会環境の変化に合わせて制度改定は続けられた。バブル経済崩壊、従業員の高齢化によって改定が迫られた。1990年代、2000年代は図1に示したように、従業員数の増加は小さくなり、規模拡大は止まっていた。次にあげた図4は、平均年齢の推移である(京セラ労働組合、2020、116)。1990年代は従業員の変動は大きくないが、平均年齢が上昇を続けていることがわかる。組織規模が拡大しなければ、役職ポストが増えないが、年齢構成が高齢化すれば、管理職への昇進対象年齢の従業員が増えてきたという昇進の需要と供給という構造が顕在化してきたのである。

平均年齢の推移

資料)京セラ労働組合(2020、116)。

大きな改定は2002年にあった。まず、企業内キャリアの複線化としてコース別人事が導入された(11)。京セラ労働組合(2020)によれば、2002年の制度改革は、賃金体系に年功要素がなくなり、人事評価にもより実力主義を取り入れられたと記されている(p. 34)。つまり、人事評価の影響力が強くなり、処遇差が広げられるようになった。このような処遇差が大きくなる改定であったが、その導入にあたっては各職場で職場集会が開催され、議論された。多くの意見や質問があったが、最終的には全員の賛成を得て導入に至った。このような人事制度改革は、同時期の多くの日本企業が取り組んでいた「成果主義」と同じ方向性であると言えよう。ただし、京セラでは成果主義という言葉と実力主義という言葉を使い分けており、実力主義を選択したと位置づけられている。

その後、2021年には、現在に至る大きな人事制度改革が行われた(12)。この改革は、2002年の人事制度改革という実力主義の延長線上にある。続けて、具体的な人事制度を説明する。

まず、全員が管理職(ゼネラリスト)コースを目指すのではなく、専門職(スペシャリスト)コースへの選択肢も設けて、ある時点で選ぶという制度改革を行っている。また、資格と役職の関係を変更している。図5は、制度改革直前と制度改革後の資格制度と役職の比較の簡略図である(実際はもう少し複雑である)。改革前の資格と役職の関係は1対1で対応していない。例えば同じ主事補という資格でも、班責任者の者もいれば、係責任者、課責任者もいることがわかる。さらに、社内では「○○部長、○○課長」とは呼ばず、「さんづけ」運動が進められている。つまり、役職の仕事内容以上の意味付けを行わないようにしたのである。つまり、資格の階梯数を減らし、なおかつ資格と役職の関係をより緩めることで、選抜しやすい仕組みを作ったのである(13)。人事部長のインタビューによれば、階梯数が多い方が労働意欲の管理は容易であるが、役職への抜擢が難しくなるので、抜擢のための階梯数を減らしたのである。

資格制度と役職の比較

資料)京セラ内部資料。

次に、人事評価制度について説明する。まず、人事評価基準も成果だけではなく、プロセスや行動や努力に伴う「期待行動」が重視されている。一つの事例をあげれば、表6のような評価項目になる。それぞれの項目に対して、「大きく上回る、上回る、標準、下回る、大きく下回る」というレベルが設けられている。個々の具体的な行動というよりも、対人関係や課題解決に関する求められる行動が示されている。例えば、エグゼクティブの公正/公平に関しては、「人間として何が正しいかを判断基準とした公正な判断と、誰に対しても公平で謙虚な姿勢を貫いている」と定義されている。

資格定義書(ゼネラリストコース) |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 資格 | 期待行動 | |||||||

| 対人 | 課題解決 | |||||||

| エグゼクティブ(EX) 本部・事業部の経営をリードする人材 |

多様な人材の活用 | 公正/公平 | ビジョン発信 | 経営人材の 育成 |

革新性 | 社会的 責任 |

適時的確な 経営判断 |

リスクテイクとリスクヘッジ |

| マネジメント(M) 事業部の業績向上/変革に対する貢献度が高い人材 |

ビジョン浸透 | ネクストリーダーの育成 | 未来志向 | 戦略立案 | ||||

| シニアプロフェッショナル(SP) 部・課の業績向上/付加価値創出/運営をリードする人材 |

傾聴 | 顧客志向 | リーダー シップ |

心理的安全性の向上 | 先進性 | 柔軟性 | リソースの活用 | 達成志向 |

| プロフェッショナル(P) 課の業績向上/付加価値創出に対する貢献度が高い人材 |

率先垂範 | チームワーク 醸成 |

成果創出 | 専門知識 | ||||

| グレード2(G II) 実務の中心であり、積極的に改善を実践する人材 |

誠実さ | タイムリーな情報共有 | 主体性 | 協調性 | 現状の改善 | 仕事の 速さ |

計画性 | 業務知識(応用) |

| グレード1(G I) 自立的に実務遂行ができる人材 |

創意工夫 | 正確性 | 粘り強さ | 業務知識(基礎) | ||||

資料)京セラ内部資料。

さらに、各資格の期待行動を前提にして昇給評価と賞与評価が行われている。評価方法もマネジメント(管理職)とシニアプロフェッショナル以下とは異なり、管理職職能の方が成果・業績が重視されている。また、評価項目の昇給・賞与への反映割合は表7に示した通りである。マネジメント以上では、期待行動よりも実績評価、さらに実績評価の中でもプロセスよりも成果が反映されていることがわかる。

| 評価項目 | シニアプロフェッショナル以下 | マネジメント以上 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 大項目 | 中項目 | 昇給 | 賞与 | 昇給 | 賞与 |

| 実績評価 | チャレンジの成果 | 20% | 30% | 25% | 40% |

| チャレンジのプロセス | 20% | 30% | 15% | 30% | |

| 期待行動評価 (実践度) |

対人の期待行動 | 30% | 20% | 30% | 15% |

| 課題解決の期待行動 | 30% | 20% | 30% | 15% | |

資料)京セラ内部資料。

2000年以降の人事制度改革は、年齢構成の高齢化と従業員規模の停滞に伴う昇進構造の変化に対応した「成果主義」制度改革、もしくは2020年以降は「ジョブ型」制度改革と方向性は同じであるが、京セラの場合、実力主義管理の徹底であると自己認識されている(14)。

2000年代以降の京セラの制度改革は、処遇の個人差や抜擢し易さを目的としていたと言えるが、それは、資格と役職の関係を緩めつつ、処遇の基礎は能力を位置づける資格であるという点は能力主義管理の特質を維持していると言える。人事部長へのインタビューによれば、京セラは、表8のような人事方針を持っていた。注目すべきは、スタッフ部門を含めた小集団別の時間当たり採算による京セラ独自の管理会計方式であるアメーバ経営があったとしても、そこでの業績の優劣が、そのままダイレクトに個人の人事評価・処遇に反映されない。

| 人材登用、組織に対するポリシー | ①実力主義に基づく人材登用 |

| ②市場に対応した柔軟な組織 | |

| ③リーダーに求められる高い人間性 | |

| 報酬に対するポリシー | ①処遇とポストを直接リンクさせない |

| ②アメーバの業績を報酬に直接リンクさせない | |

| ③長期的視点での安定・安心感の重視 |

資料)京セラ内部資料。

要するに、年齢構成の高齢化などによって厳しい競争が求められたとしても、その競争を支える基準は職能という能力であることは変わらず、仕事の選抜が短期的には処遇決定に繋がらないことが意図されている。もちろん、成果を出し続ければ長期的には処遇に反映されるが、「短期的な成果主義」を選択しないという人事方針であった。すなわち、仕事上の抜擢に対する心理的反発が生まれ難い人事制度として職能資格制度や「さん」づけ運動が位置づけされている。京セラの人事の運用が変わったとしても、1970年代に職能中心の人事施策が目指された時から人事思想・人事方針は変わらなかったのである(15)。

本稿では、創業から約60年間にわたる人事制度の変遷を記述した。どのような企業の人事にも、各時代に流行の人事制度の影響を受けるという歴史の時間、創業から組織拡大に伴う人事制度の整備という企業成長の時間が存在する。創業から現在までの企業成長と人事制度の長期的な変遷を追うことによって、組織の拡大と人事制度の関係を把握できた。

京セラには、創業期に経営者の個別的な対応を越えて組織デザインが必要になる時期があり、続けて従業員が1,000名を超えるあたりで大きな組織における納得性の高い人事制度を整備する時期が生まれる。その後、企業成長が鈍化した時期に直面する。それは日本全体がバブル経済崩壊後に重なるが、年齢構成の変化を考慮した人事制度導入が検討される時期になる。

人事制度の整備は、まずは、経営理念の浸透、社会コミュニケーションの活性化が図られるが、この時期は従業員の不満が多く、労使関係も緊張していた。雇用区分や処遇に関する人事制度が整備されるにつれて、徐々に従業員の不満も解消されていくが、いっぺんに全て解消されるわけではない。納得される人事制度が完成するには、企業別労働組合の方針が企業の人事制度の方針と合って、協調的労使関係の中で労使の議論が行われた結果である。このような人事制度の整備に労使で取り組むという方向性は、産業別組織を脱退した京セラ労働組合が、それまでの団体交渉とは違う労働組合の存在価値として打ち出したものである。1989年から労使共同で設けた賃金委員会において2年間かけて議論して、1990年に成立した職能を軸とした人事制度は、京セラにおける能力主義管理の完成と言える。

その後、年齢構成の構成に伴い、人事制度の改訂が続けられる。1990年代からは、多くの日本企業が「成果主義」を取り入れ、2010年代以降のジョブ型人事制度改革が目指された時期と重なるが、京セラでは、職能資格制度という基盤を変えず、その基準や運用を改訂するという人事制度改革を行っている。成果主義などへの批判がその後に生まれたことを踏まえると、京セラは、能力主義管理であり、短期的な成果主義を避けるという人事思想・人事方針の下で、資格と仕事の対応関係を短期的には緩めることで、仕事の抜擢という実力主義の競争を生み出そうとしていることがわかった。

なお、最新の人事制度改革は2021年に行われているので、今後の運用でどのような効果が生み出されるかについては、今後の調査課題と言えよう。

一.就業規則、二.賃金体系、三.臨時従業員及び嘱託の服務規程、四.創業満十周年の記念事業、五.計算センター設立、六.暫定服務就業規則付帯事項、七.交替勤務就業規則付帯事項、八.稟議規程、九.意識調査、一〇.出張旅費規程、一一.車両管理規定、一二.懇親会、一三.ZD運動の進め方 等々