2017 Volume 66 Issue 5 Pages 524-529

2017 Volume 66 Issue 5 Pages 524-529

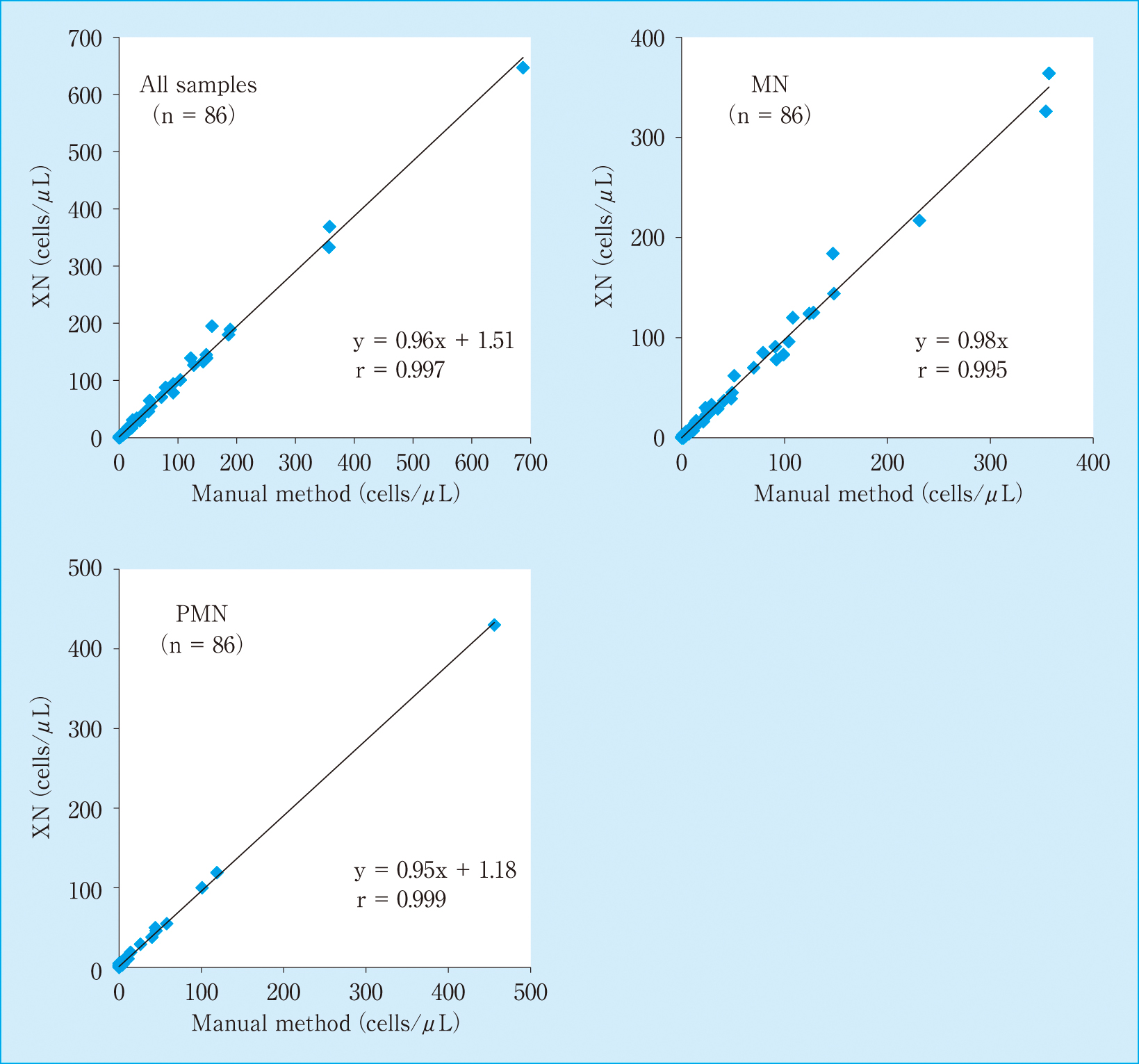

多項目自動血球分析装置XN-3000を用いた脳脊髄液細胞数算定の基礎的検討を行った。総細胞数の同時再現性はCV 2.1%~CV 6.2%,検出感度は2個/μL,目視法との相関は細胞数ではy = 0.96x + 1.51,r = 0.997,単核球ではy = 0.98x,r = 0.995,多形核球ではy = 0.95x + 1.18,r = 0.999となり,概ね良好であった。また,クリプトコッカスはスキャッタグラムのDebris領域に集簇して出現することで,細胞数算定に影響を与えないうえ,機械的に検出できる可能性も示唆された。自動機器による測定は,特に時間外勤務時に有用であり,迅速かつ,正確で,技師の力量に左右されない検査結果の報告につながるものと思われた。

脳脊髄液(以下,髄液)の細胞数算定は,髄膜炎や脳炎などの中枢神経系疾患の診断や,腫瘍細胞の髄膜浸潤の判断に用いられる重要な検査である1)。従来から計算盤を用いた目視法によって実施されているため,検査に時間がかかり,細胞の鑑別には熟練を要するのが課題であった。近年になり,髄液細胞数測定の診断用医療機器としての認可を受けた自動血球分析装置が販売されており,その有用性を指摘する文献が報告されている2),3)。今回,当院においても,多項目自動血球分析装置XN-3000(シスメックス社,以下,XN-3000)を用い,自動機器による髄液細胞数算定の有用性を検討したので報告する。

検査目的に当院臨床検査科部に提出された残余髄液検体86件を対象とし,目視法との比較を行った。

同時再現性,および検出感度の検討には,健常人からEDTA-2K加採血管に採取した全血を比重遠心法(1,000 rpm,10分)により白血球を分離し,生理食塩水に再浮遊させた疑似髄液検体を使用した。使用した検体は「臨床検査を終了した検体の業務,教育,研究のための使用について―日本臨床検査医学会の見解―」に従って用い,当院医療倫理審査委員会の承認を得た上で投稿するものとする(審査受付番号:756)。

2. 方法 1) 使用機器および測定原理自動機器を用いた測定にはXN-3000を使用し,体液モード(BFモード)により測定した。半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法を原理とし,細胞にレーザーを照射し,得られた前方散乱光,側方散乱光,側方蛍光の情報の組み合わせによりスキャッタグラムを作成し,細胞数の算定,および単核球(MN)と多形核球(PMN)の分画情報を提供する(Figure 1)。

XN-3000 WDF Scattergram (Body Fluid Mode)

疑似髄液検体を2濃度作製し,各々連続10回測定して,変動係数(coefficient of variation; CV)を求めた。

3) 検出感度低濃度の疑似髄液検体を生理食塩水で10段階希釈し,各濃度10重測定し2.6SD法にて評価した。

4) 相関患者検体を使用し,XN-3000による測定結果と目視法による細胞数の算定と分画について,相関性を検討した。なお,目視法は日本臨床衛生検査技師会監修「髄液検査技術教本」4)に準じ,計算盤はFuchs-Rosenthal計算盤を,染色液はSamson液を使用した。計算盤によるカウントは,XN-3000による測定とほぼ同時に実施した。

5) クリプトコッカスが細胞数算定に与える影響検討した検体中にクリプトコッカス性髄膜炎の症例が存在したので,分離株を用いて菌体が細胞数算定に与える影響について検討した。患者検体から分離されたクリプトコッカスをチョコレート寒天培地にて48時間増菌培養後,生理食塩水に浮遊させた疑似検体(1,000個/μL)を用いXN-3000にて測定した。菌量は目視法により調整した。また,上記の疑似検体を希釈測定し,検出可能な菌量を検討した。

細胞数の再現性は,高値検体で平均103個/μL,CV 2.1%,低値検体では平均25個/μL,CV 6.2%であった(Table 1)。

| High level (cells/μL) | Low level (cells/μL) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| WBC-BF | MN | PMN | WBC-BF | MN | PMN | |

| n = 1 | 102 | 73 | 31 | 24 | 18 | 6 |

| 2 | 102 | 72 | 30 | 25 | 18 | 7 |

| 3 | 108 | 77 | 31 | 25 | 18 | 7 |

| 4 | 104 | 76 | 28 | 24 | 19 | 5 |

| 5 | 103 | 72 | 31 | 28 | 20 | 8 |

| 6 | 104 | 73 | 31 | 23 | 17 | 6 |

| 7 | 100 | 73 | 27 | 23 | 17 | 6 |

| 8 | 102 | 73 | 29 | 26 | 19 | 7 |

| 9 | 101 | 73 | 28 | 26 | 18 | 8 |

| 10 | 104 | 73 | 31 | 26 | 20 | 6 |

| Mean | 103 | 74 | 30 | 25 | 18 | 7 |

| SD | 2.21 | 1.65 | 1.57 | 1.56 | 1.07 | 0.97 |

| CV (%) | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 13.9 |

ブランクと重ならない識別可能な最低濃度は平均1.5個/μLであり,2個/μLを検出感度と評価した。また,細胞数正常上限の5個/μL付近におけるCVは10.9%~17.7%であった(Figure 2)。

Limit of detection

全検体における相関は,細胞数はy = 0.96x + 1.51,r = 0.997,単核球はy = 0.98x,r = 0.995,多形核球はy = 0.95x + 1.18,r = 0.999であった(Figure 3)。また,低値領域における相関の評価のため,細胞数,単核球数,多形核球数がそれぞれ10個/μL以下の場合について集計したところ,細胞数(n = 51)はy = 0.82x + 0.78,r = 0.925,単核球(n = 54)はy = 0.79x + 0.31,r = 0.905,多形核球(n = 75)は,y = 0.96x + 0.87,r = 0.672であった(Figure 4)。

Correlation of cell counts between automated hematology analyzers and manual method

Correlation of cell counts between automated hematology analyzers and manual method (number of cell under 10)

クリプトコッカス性髄膜炎検体のスキャッタグラムのDebris領域に,集簇した信号を認め(Figure 5),疑似検体でも同様の信号を認めた(Figure 6)。細胞数算定への影響はなかった。また,菌数5個/μL程度において集簇した信号として認めることが可能であった(Figure 7)。

Scattergram and count of cells of case in Cryptococcal meningitis

Scattergram and count of cells of artificial specimen of Cryptococcus (n = 1,000)

Scattergram and count of cells of artificial specimen of Cryptococcus (n = 5)

XN-3000を用い,髄液検体における細胞数の算定および細胞分画の同時再現性,検出感度,目視法との相関およびクリプトコッカスの影響について検討を行った。

同時再現性は,低値検体における多形核球を除き,CVは10%以下とおおむね良好であった。低値検体における多形核球のCVが13.9%と若干大きくなったが,SDで評価すると変動幅は小さく,値としては収束しているものと思われる。

検出感度は2個/μLであった。前身機であるXEシリーズの検出感度は10~11.2個/μLと報告されており5),6),低値領域における性能が大幅に改善されていた。なお,細胞数の正常上限付近における目視法のCVは20%以上であったとの報告6)があるが,検出感度の算出から得られた細胞数5個/μL付近におけるCVは10.9%~17.7%であり,正常領域でも診断的意義が高く,自動測定における有用性が示された。

目視法との相関は,全検体において,細胞数,単核球,多形核球の相関係数は,r = 0.995~0.999と極めて良好であった。ただし,低値領域(10個/μL以下)における多形核球の相関係数はr = 0.672であり,測定値が不一致となる検体が散見された。XN-3000では,ウイルス性髄膜炎の検体において著増した単核球の一部が多形核球として測り込まれており,目視法と乖離したことが要因の一つとして考えられる。また,目視法と乖離するパターンとして,細胞が崩壊したドレナージ検体で単核球や多形核球,Debris領域の境界が不明瞭となるケースや,腫瘍細胞や白血病細胞などの異常細胞が蛍光強度の強いHF-BF領域に出現する場合が報告されている7)。これらの検体ではスキャッタグラムを確認の上,目視法を併用することが望まれる。故に,腫瘍細胞浸潤の評価目的に提出されることも多いルーチン帯には,目視法との併用が必要である。一方,夜勤・当直帯における髄液検査の依頼目的は髄膜炎の鑑別,除外が大半を占めている。時間外においては不慣れな技師が担当することも多く,緊急性を要する検査でありながら,他業務との兼ね合いで後回しとなるケースも考えられる。時間外における自動機器を用いた測定は,担当者の負担を軽減するという観点も含め,極めて有用であると思われる。

また,本検討期間中にクリプトコッカス性髄膜炎の症例を経験したため,追加検討として,クリプトコッカスの疑似検体を作製し,細胞数の算定に与える影響を検討した。クリプトコッカスはスキャッタグラムのDebris領域に集簇した信号として認められ,細胞数に正誤差を与えないことが確認された。通常,多くの検体ではDebris領域に信号をほとんど認めないか,SSC軸に沿って信号を認めるため,集簇した信号を認めた場合,機械的にクリプトコッカスを検出できる可能性が示唆された。また,主観的な評価ではあるが,菌数5個/μL程度の菌量があれば集簇した信号として認識が可能であると思われた。これ以下の菌量になると集簇した信号として認識することが困難であり,ある程度の菌量を必要とするものと思われる。今回データは提示していないが,保存菌株を10株ほど用いて同様の検討を行ったところ,スキャッタグラムの出現位置は同様の傾向を示したため,今後は自動機器による異常フラグとして客観的に検出可能になることが望まれる。ただし,菌株や菌量,実際の臨床検体によっては細胞数に影響を与える可能性も否定出来ず,さらなる症例の蓄積が必要と思われる。

多項目自動血球分析装置XN-3000を用いた脳脊髄液細胞数算定の基礎的検討を行った。XN-3000は実用可能な性能を有しており,迅速かつ再現性の高い測定結果の報告が可能である。一方で,異常細胞やクリプトコッカスを確実に検出するためには目視法の併用が必要であり,自動機器測定としての性能の限界を認識した上で,最大限に性能を発揮できるような運用方法を自施設において構築することが重要であると考える。

本論文に関連し,開示すべきCOI 状態にある企業等はありません。