2017 Volume 66 Issue 5 Pages 449-462

2017 Volume 66 Issue 5 Pages 449-462

大規模災害で被災者は避難生活を余儀なくされ,生活環境の変化や大幅な劣化により,健康リスクが高まる。二次的被害の予防の観点からdeep vein thrombosis(DVT)検診はvenous thromboembolism(VTE)進展予防に重要である。DVT検診をスクリーニングとして行うには,臨床現場とはフローが異なるが,侵襲性のない下肢エコーの利用が有効である。熊本地震におけるDVT検診では3,500名を超える受診結果から,DVTの危険因子も示され,今後も下肢エコーを活用していくことが望ましい。DVT検診の必要性は車中泊を含む避難生活環境によって左右される。日臨技が職能団体として得られた経験を基に課題へ取り組むことで,重症のVTE患者を減らすことにつなげることができれば幸いである。

大規模な地震や津波,火災などにより家屋の損壊や二次的被害回避から被災者は避難生活を余儀なくされる。阪神淡路大震災では,家屋損壊と火災の発生で広域にライフラインが機能を停止し,最大1,000ヵ所の避難所で,最長7ヶ月にわたって,約32万人もの被災者の避難生活が発生したとされる1)。

東日本大震災では,多くの被災者が津波による浸水や家屋全壊により,高台の避難所や仮設住宅で長期の避難生活を送っただけでなく,福島県では原子力発電所の炉心溶融(メルトダウン)と原子炉建屋の水素爆発などで大量の放射性物質が漏れた原子力事故により,県外を含む緊急避難生活を余儀なくされた。

熊本地震では,津波による被害はないものの,2度の大きな地震(前震および本震)により家屋やビルの倒壊,道路・鉄道やライフラインの寸断など,甚大な被害が発生した。熊本県では1619年(元和5年)に熊本・八代地区で「(八代)城楼崩壊す」(肥後国志)と表現された地震の記録がある。その8年前の1611年(慶長16年)に慶長三陸地震があったことから,今回の東日本大震災から熊本地震に類似するパターンともいえるが,今日の熊本県内において地震への対応に慣れた方はほとんどいなかった。数分おきに続く地震は屋内での生活に恐怖を与えたため,多数の被災者が,自宅の庭先,学校グラウンド,公園,駐車場など避難所以外の,多岐にわたる場所で避難生活を送った。

2. 被災者の避難場所避難のあり方は,ハザードの種類と状況,時間的余裕の長短によって変わる。このことから内閣府は避難の考え方を明確化するため,安全確保行動としての避難行動パターンを空間軸,時間軸,避難先の視点で「その場に留まる(待避)」,「垂直移動」,「水平移動(一時的)」,「水平移動(長期的)」の4つの選択肢に分けて整理し,各国民がおかれた場所や状況を踏まえて的確な避難方法を選択する必要があるとした(Table 1)2)。垂直避難(屋上への避難)は浸水を想定した水害に限り有効で風が強い場合は適当でなく,また土砂災害のハザードに対しては推奨できないことから,垂直避難はあくまで次善の策とされた。

| 安全確保行動 | 避難場所の例 | 説明 | |

|---|---|---|---|

| 屋内 | 屋外 | ||

| 待避 | 自宅などの居場所 | 安全を確保できる場所 | 自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留まること |

| 垂直移動 | 自宅の2階, 居住建物の高層階 |

切迫した状況において,屋内の2階以上に避難すること | |

| 水平移動 (一時的) |

避難所,知人宅など | 講演・広場・高台・高所 | その場を立ち退き,近隣の少しでも安全な場所に一時的に避難すること |

| 水平移動 (長期的) |

避難所,知人宅など | 住居地と異なる場所での生活を前提とし,指定避難所などに長期間避難をすること | |

災害時の避難に関する専門調査会 第3回資料「安全確保行動としての避難の考え方―まとめ―」再掲2)

熊本地震では水平移動として車中泊が急増した。この理由について,2度の「夜間」の地震と果てしなく続く余震から,被災者は不安で眠れずに疲れ切り,怖くて家に入れない状態にあった。「春の気候は比較的穏やか/ガソリンの問題は早期に解消/揺れを和らげる/物の落下の心配はない/プライバシーは保たれる/情報はラジオ(テレビ)から手に入る/大事な物はすぐ近くに保管できる」などの理由からも「当然の選択としての車中泊」であったと考察される3)。車中泊は「生活の質」という観点で避難所生活よりメリットがある4)。場合によっては厳寒地(厳冬期)における大規模自然災害では車中泊でなければ凍死を防ぐことが出来ないと想定されている。したがって,現状の避難所において生活環境の整備が課題といえる。我が国では,災害に対して応急的に,必要な救助を行い,災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図る目的から,災害救助法(昭和22年制定)で避難所,応急仮設住宅の設置も規定されている。この中の「一般基準」では,避難所の設置費は「100人1日当り30,000円以内」,設置期間は「災害発生から7日以内」とされている。到底これでは大規模災害時に運営できないことから,地方自治体では「特別基準」を適用することになるものの,戦後直後の「一般基準」が雑魚寝状態の避難所風景をなかば常識化した点は否めない。

東日本大震災における避難所での「生活の質」についての反省と教訓から,政府内でも改善を目指すところとなり,改正災害対策基本法をふまえ「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(2013年8月)」が策定され,この指針にもとづき,2016年4月,内閣府(防災担当)から「避難所運営ガイドライン」が発表された5)。市町村が取り組むべき,災害発生時に必要となる基本的な対応を事前に確認し,災害対応の各段階(準備,初動,応急,復旧)において,実施すべき対応(19の項目)業務をチェックリスト形式で取りまとめられたものであるが,熊本地震発災のまさしく直前であり,このガイドラインが十分読み込まれて周知される状況ではなかった。

3. 避難生活における健康リスク長期間の避難所生活は様々な健康リスクを発生させる(Table 2)6),7)。避難所は多くの人が密集して,換気が不十分になりやすく,また温度調節が難しいため,床面での雑魚寝では,呼気感染症が流行しやすい環境となる。また,不衛生なトイレ環境や入浴制限などで感染症を招きやすい。さらに,被災のショック,親族の死傷,将来への不安など精神的ストレスから免疫力の低下より心身の不調も起こしかねない。熊本赤十字病院は,熊本地震における「保健福祉活動」報告として感染対策(infection control team; ICT),皮膚・排泄ケア(wound ostomy continence; WOC),水と衛生(water and sanitation; WATSAN)に加えて,DVT検診による「避難所環境の改善」をあげている。深部静脈血栓症(deep vein thrombosis; DVT)は,肺血栓塞栓症(pulmonary thromboembolism; PTE)と合わせて,静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism; VTE)と定義され,これらは通称「エコノミークラス症候群」という言葉で社会的に知られている。避難所で床面から寝起きがしにくいこと,日常生活行動や友人・近隣の方々との交流を行いにくいこと,トイレ回数を抑制して水分摂取量が低下することなど,さまざまな理由からDVTの発症リスクは被災前と比べると大きく高まる。車中泊においては,狭い座席内で身動きをしないことも重なって発症リスクはさらに高まる。二次的な被害として,DVTが原因となりPTEとなることで致死的となりうるため,重要性が極めて大きい。

| エコノミークラス症候群 | 水分摂取抑制と運動不足・車中泊からなる |

| 感染症 | 劣悪な住環境による・食べ物の取り置きによる食中毒など |

| 風邪 | 多くの人が同じ空間にいて感染しやすい・寒いまたは暑い |

| 膀胱炎 | トイレが遠い・汚いなどで排尿を我慢しがちで水分摂取も制限 |

| 高血圧 | 避難者も支援者も普段より上がる |

| 持病の悪化 | 高血圧・糖尿病・喘息など |

| 不眠 | 多くの人と同じ空間にいることによる心配を抱えながらで,眠れる環境でない |

| めまい | 血圧? 不眠? 過労? で誘発される |

| けが | 被災した住宅の片づけによるものが多い |

| 疲労 | 片付けによる肉体疲労・将来への不安 |

| ストレス | 様々な理由が複合 |

したがって,重症のDVTを認めた場合には,速やかにPTEの有無を確認し,適切に治療を行わなければならない。急性期で検査されていない場合には,回復期病棟でもPTEで死亡するケースは存在すると言われているため,回復期病棟への入院の際にもDVTの確認を行ったほうがよいとされている8)。

震災後のPTEとDVTとの関連は,2004 年の新潟県中越地震や阪神淡路大震災において車中泊者がPTEで死亡したことから表面化した。同様に東日本大震災でもPTEを含むVTEが多数発症し,熊本地震においても車中泊をした翌日早朝に死亡例や救急搬送例が発生したことで注目された。

DVT検診における診断アルゴリズムの目的は,VTEの診療にあたってDVTを見逃さないことであり,これは二次的な被害発生を防止する「保健衛生活動」の1つと位置付けることもできる。大規模災害におけるスクリーニングとして,過去のDVT検診活動経験者のノウハウを軸にして当会が行った熊本震災でのDVT検診活動を「大規模災害時に必要とされるDVT検診の診断アルゴリズム」の観点から検証したい。

熊本震災では,本震5日目に県内基幹病院を中心に「熊本地震血栓塞栓症予防プロジェクト」(以下,KEEPプロジェクト;Kumamoto Earthquakes thrombosis and embolism protection project)が組織され,VTEを原因とした入院患者の情報収集が可能となり,本震15日目までに2,426人の被災者に避難所巡回型のDVT検診を行い,239人(9.9%)にDVTを認識,1名の死亡例を含む51人の入院患者発生を報告した9)。そのうち42人(82%)が車中泊を経験していることが判明し10),過去の地震でも指摘された“車中泊とDVT”の関連性が再認識された。車中泊が多数を占めた“入院を要するVTE患者”の発症時期をみると,発災から数日以内に発症のピークがある。DVT陽性率は非常に高く(Figure 1),重症疾患発生の予防には発災直後からのマスメディアなどを通じた啓発と,DVT検診を通じた避難生活を送る潜在的なハイリスク患者を早期に発見して危険な状態を放置しないことの重要性が示唆された。

発災(本震)からの経過と4/19からの巡回検診におけるDVT陽性率

新潟県中越地震や東日本大震災では,2年以上経過後も,震災直後からDVTが消失しない被災地住民がおり,いまだDVTが多く見つかっている11)~13)。これら原因はDVTの大部分が無症状であるため早期に治療を受けなかったこと,器質化したDVTが慢性反復性になっていることも原因と推察されている。

早期発見・早期治療のため,DVT巡回検診を通じて被災者へのVTE防止について啓発する意義は大きいと考えられる。

2. DVT検診会場の選定DVTは先にも述べたとおり,避難環境が発症の大きな要因となりえる。大規模災害時において避難所は非常に多く点在する傾向にある。この時,緊急性の高い被災者をより多く巡回検診するためには,下記の3つを優先して検診会場の選定をすることが望ましい。

会場を選ぶ基準となる1つ目としては,災害対策本部からの要請である。大規模災害が発生すると行政主導で災害対策本部が立ち上がり,医療に関する情報が集約される。被災地では発災直後からの経過時間により医療ニーズは変化し,適切な医療支援を行うためにこれを軸とした行動が必須となる。2つ目は,一定数以上の被災者がいる避難所である。巡回時に多くの被災者を一度にみることができるため,検診としての意義と効果が大きなものとなる。3つ目は,保健師による観察などの医療介入が少ない避難所である。

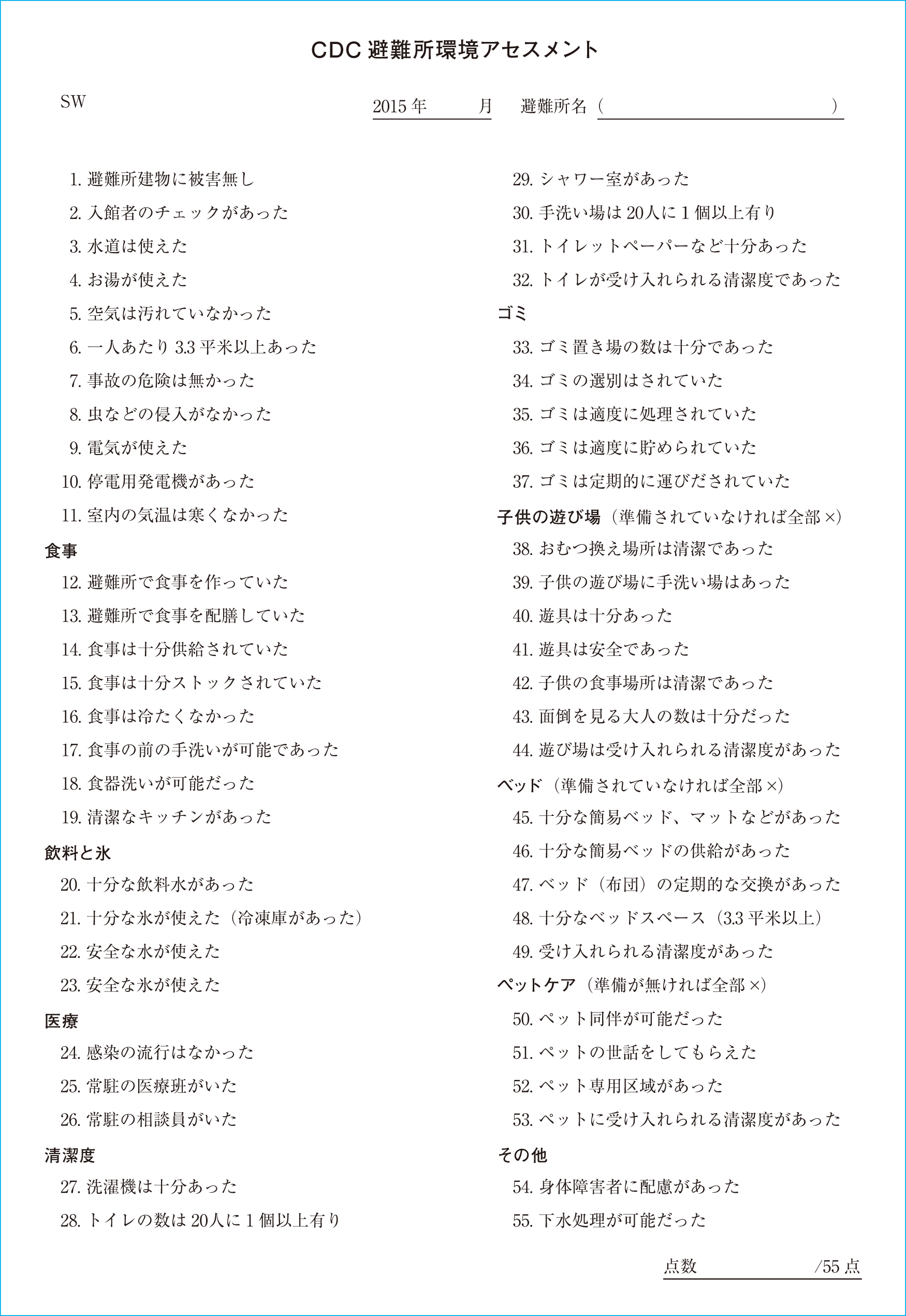

発災直後から発症までに避難環境も刻一刻と変化するため,同一の避難所においてもフォローアップは必要となりえる。これらの観点から選定するため,DVT巡回検診前のアセスメントは非常に重要である14)(Figure 2)。会場選定後は公的管理者の理解,車中泊者の把握とともに,各DMAT隊などの巡回検診を行政と連携して行うため,同行医師の確保が必要となる。

CDC避難所環境アセスメントシート

熊本震災時において行われたDVT検診の手順を示す(Figure 3)。検診は受診者による問診票記入後,問診,血圧と血中酸素飽和度を測定し,その後に下肢エコーによるスクリーニングを行った。下肢エコーは座位の状態で両側の下肢深部静脈の走査を行い,静脈内に内部エコーを認めるもの,圧迫法により静脈内腔不変または残存するもの等をDVT陽性所見として判断した15)。DVT陽性所見とした場合,医師と共に超音波画像の確認後,追加検査としてD-ダイマーの定量検査を実施した。医師による診断後の結果説明が行われ,弾性ストッキングの着脱指導・配布を全受診者に行った。また,診断結果からはNTproBNPの追加測定,医療機関への紹介状の発行,および緊急搬送も行われた。

熊本震災時において行われたDVT検診の手順

点在する避難所でなるべく多くの巡回検診を行う場合,災害時の医療ではトリアージとともに緊急性を優先させた瞬時の医師の判断が要求される。検査の手順においても,下肢エコーは非侵襲であり短時間で確認ができ,また,下肢ゆえ検査環境の制限が少なく,検査中の判断が可能な下肢エコーでスクリーニングを行うことは,避難所検診において大きな意義を有する。

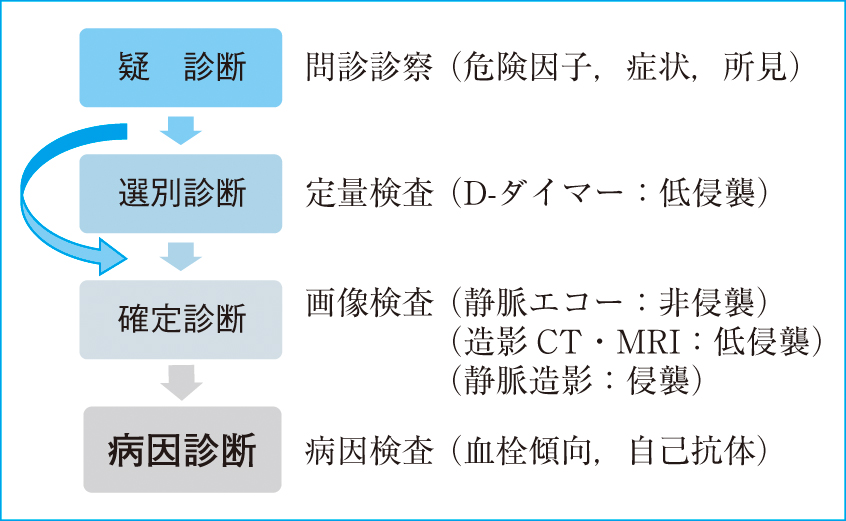

日本循環器学会などによる“循環器病の診断と治療に関するガイドライン”で定めるDVTの診断アルゴリズムを示す(Figure 4)。初めに問診による症状や危険因子より急性期の疑診断をする。疑いが低い場合には,除外検査やスクリーニングとして,侵襲性のある採血を通じたD-ダイマーによる定量検査が選択される。一方,問診にて急性期の疑いが強い場合には,確定診断ができる画像検査を優先的に選択する。下肢においては迅速に実施でき,かつ非侵襲性の静脈エコーが第一選択となる。静脈エコー検査で血栓を特定できない場合,静脈造影検査や造影CT検査を行う場合がある。

深部静脈血栓症の診断のアルゴリズム

DVTは臨床症状に乏しいものの,初発・再発ともに急性期においては準緊急的治療を必要とする病態であり,常にVTEを念頭に置いて診断が行われる。急性期では,第一に血栓の存在有無の確認(血栓の判定)による中枢進展の阻止,第二に血栓範囲の確定(病型の判定)による血栓後後遺症の軽減,第三に血栓の中枢端の評価(塞栓源の判定)の評価による塞栓の阻止,第四に静脈還流障害の評価(重症度の判定)による急性還流障害の改善が基本的なアプローチとされている16)。

2. 血栓の発生機序血栓の発生機序として,凝固線溶系は厳密に制御されているが,強い危険因子により制御機構が破綻すると,血栓形成が過度に進行し,血栓性疾患が惹起される。1856年,Virchowは静脈血栓症の誘発因子として,血流の停滞,静脈壁の障害,血液凝固能の亢進の3徴を提唱した。現在でもこの概念は変わっておらず,これらの因子で血栓形成がなされるとされる17)。

下肢において血栓が形成しやすくなる原因として,血液の逆流による下肢静脈瘤があげられるが,これは表在静脈と深部静脈との間の穿通枝(Figure 5:Dodd, Boyd, Cockett I, II, III)の弁が壊れることによるものとされる18)。入院中の患者では,VTE予防で考慮すべきリスク因子として手術や先天性・後天性血栓性素因のほかに,VTEの既往,下肢ギプス包帯固定や神経系疾患といった下腿筋の能動運動低下による静脈血の渟滞がある(Table 3)19)。

大伏在静脈領域の主な交通枝

| 危険因子の強度 | 危険因子 |

|---|---|

| 弱い | 肥満 |

| エストロゲン治療 | |

| 下肢静脈瘤 | |

| 中等度 | 高齢 |

| 長期臥床 | |

| うっ血性心不全 | |

| 呼吸不全 | |

| 悪性疾患 | |

| 中心静脈カテーテル留置 | |

| 癌化学療法 | |

| 重症感染症 | |

| 強い | 静脈血栓塞栓症の既往 |

| 血栓性素因 | |

| 下肢麻痺 | |

| 下肢ギブス包帯固定 |

血栓性素因:先天性素因としてアンチトロンビン欠損症,プロテインC欠損症,プロテインS欠損症など,後天性素因として,抗リン脂質抗体症候群など。

(日本循環器学会学術委員会合同研究班:「循環器病の診断と治療に関するガイドライン」16)より抜粋)

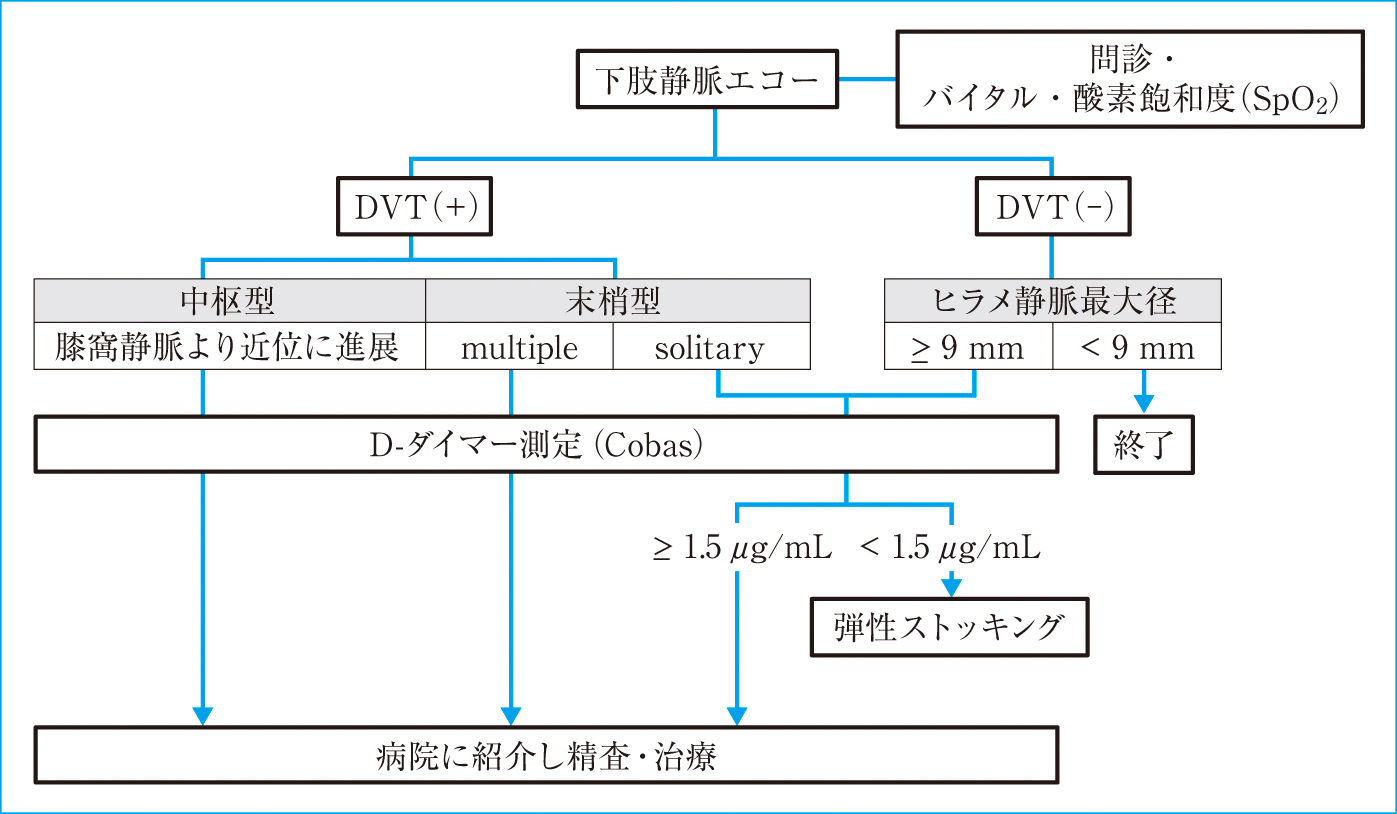

大規模災害時に必要とされるDVT検診の診断アルゴリズムを示す(Figure 6)。問診では下肢の外観として皮膚所見(発赤,腫脹,静脈瘤)を観察し,血圧や脈拍数,経皮的酸素飽和度を測定する。スクリーニングとして静脈エコーを選択し,ヒラメ静脈を基本とした下腿深部静脈(膝窩静脈,ヒラメ静脈,前脛骨静脈,後脛骨静脈,腓骨静脈)における走査を行う。血栓なしの場合は受診者に結果説明用紙を渡し,弾性ストッキングの着脱指導,配布を行う。一方,血栓などの所見あり(ヒラメ静脈最大径9 mm以上は拡張所見ありとして判断)の場合は,医師とのダブルチェックを行い,D-ダイマーを測定する。広範囲のDVTや,D-ダイマー高値(1.5–2.0 μg/mL以上)を認めた場合は,医療機関への紹介または緊急搬送を行う。膝窩静脈より中枢部での急性完全閉塞状態は閉塞側が健常側と比較して非圧痕性な腫れを目視でも観察可能である。

大規模災害時に必要とされるDVT検診の診断アルゴリズム

下肢エコーにおけるDVTの検索は,本来,下大静脈~下腿までを観察範囲とした走査を基本とする。日本人の肺血栓塞栓症の90%はヒラメ静脈の血栓が原因とされる20)。大腿静脈中間部においても稀ではあるが初発し,腸骨静脈の血栓が末梢に進展したか,下腿の静脈から中枢性に進展したかのどちらかとされている。また膝窩静脈においても稀ではあるが初発する血栓もあり,その殆どが中枢の大腿静脈あるいは末梢のヒラメ静脈の血栓からの進展とされるため,膝窩静脈に血栓がある場合は,その中枢あるいは末梢に血栓があるものと考えられている17)。

4. D-ダイマーを追加検査とする意義D-ダイマーは,血栓の最終分解産物の一つであり,妊娠,炎症,感染症,外傷などでも上昇がみられるため,VTEに対する特異性は低い。測定機器のPOCT装置化により,災害現場でも全血を用いた15分以内の測定が可能であるが,臨床現場と同様に心筋梗塞の診断,肺血栓塞栓症の除外検査として扱われ,静脈エコーによる確定診断を必要とするため,スクリーニング検査としては余計に時間がかかることとなる。また,試薬カートリッジは貯法(2~8℃)である必要があり,被災地においても保冷方法を模索する必要がある。また,検査機器が低温環境や高温環境では作動しないという制約もある。

検体検査の実施コストや所要時間,検査機器・試薬の確保,また,採血の侵襲を要する点から,D-ダイマーによるスクリーニングは,受診者の心理負担や侵襲性,大規模災害時の物資不足を考えた場合,不向きである。このような物資不足の被災地でのDVT検診では,下肢エコー検査によるスクリーニングを行い,血栓を認めた受診者にのみ,D-ダイマーを追加検査とすることで,受診者負担の軽減,さらには,検診効率の向上につながる。しかし一方,静脈エコー検査によるスクリーニングでは,下腿静脈の血栓を伴わない中枢型の血栓を検出できないことが危惧される点である。これに対し,重篤なPEを起こす症例のほとんどが下腿静脈血栓を伴うこと19)と,避難所環境下では脱衣を伴う鼠径部までの静脈エコー検査の実施が難しいこと,上述のごとくD-ダイマー測定によるスクリーニングは困難であることが挙げられる。

大規模災害では被災者が圧倒的に多く,全てが潜在的DVTのリスクを保有している。DVTは発症パターンと経過時間でハイリスク化するため,緊急性を優先したトリアージの観点を踏まえ,衣服の着脱を要しない下腿静脈エコーはスクリーニングとしての有用性が高い。静脈エコー所見から血栓を認めた場合に限り,測定範囲の拡大,および補助としての確認検査を行うことが重要と考えられる。ヒラメ静脈の同定,下肢静脈の逆流を判断するには,立位または座位で行うことが望まれる。避難所ではプライバシーに十分配慮することは難しい。そのような避難所の環境でも,問診による情報収集を行いつつ測定が可能で,座位で行える点においても静脈エコーはメリットがある。また,ポータブル機器を使用することで,災害時の様々な避難所環境でも行える検査ともいえる。さらに,1ポイント測定を基本としたスクリーニングを実施することで,走査範囲が狭まり,一定の血管エコー検査の経験があれば担当することができる。実際に避難所では臨床検査技師以外に診療放射線技師が静脈エコーを行っている例もある。このようなスクリーニングにより多くの被災者の検診が可能となるメリットがあり,これらの状況を勘案すれば,大規模災害時においてはこの診断アルゴリズムの運用が妥当と考えられる。但し,DVT検診とはいえ,問診や経皮的酸素飽和度(SpO2),血圧,脈拍数の測定などで,心不全や低酸素血症などが疑われた場合は,静脈エコー所見に関わらず,病院への搬送を考慮して医師に診察を依頼することも忘れてはならない。

1. 予測危険因子によるスクリーニング熊本地震での最終的な被災者は約18万人とされ,これに対するKEEPプロジェクトによるDVT巡回検診の陽性率と推移を示す(Table 4)。

| 検診 | 初回受診者 | DVT陽性 | 陽性率 | 両側DVT | D-dimer ≥ 2.0 μg/mL |

|---|---|---|---|---|---|

| 巡回検診 | 2,315 | 220 | 9.5% | 48(陽性者の21.8%) | 23(陽性者の9.9%) |

| 6月検診 | 539 | 42 | 7.8% | 13(陽性者の30.9%) | 4(陽性者の5.9%) |

| 8月検診 | 38 | 4 | 10.5% | 8(陽性者の21.8%) | 4(陽性者の3.6%) |

| 9月検診 | 103 | 10 | 9.7% | 4 | 0(陽性者の0%) |

| 10月検診 | 59 | 6 | 10.2% | 0 | 施行せず |

| 12月検診 | 149 | 17 | 11.4% | 0 | 0(陽性者の0%) |

| 合計 | 3,203 | 299 | 9.3% | 73 | 31(陽性者の7.9%) |

(木下ゆい:「熊本地震でのDVT検診結果」,熊本地震シンポジウム201722)より抜粋)

過去の震災地DVT巡回検診による1年後のDVT頻度として,新潟県中越地震では7.8%12),東日本大震災では9.4%(仮設住宅)13)と報告されており,熊本震災においても発災後慢性期における明らかな低下を認めない同様な結果となった。一方,同時に,道路の寸断により孤立化し,災害派遣医療チーム(DMAT)以外の介入が遅れた阿蘇市・南阿蘇町地区の避難所では,本震から17日目の初回DVT巡回検診(受診者200名)にて陽性率13.5%となり,避難所環境がDVT陽性率に影響していることが推測された。検診場所のアセスメントにより,DVTリスクが高い検診場所の絞り込みの重要性が再認識された結果となった21)。

熊本震災での検診結果はKEEPプロジェクトにおいて,急性期・慢性期に分けたDVT陽性率や,DVTの有無での患者背景の比較,DVT陽性者の予後調査結果,治療介入効果の検討が行われた22)。熊本震災時の急性期検診結果からDVTを予測する危険因子として,①70歳以上,②地震後の睡眠薬使用,③下腿腫脹,④下腿の表在静脈瘤の4項目が明らかとなった(Table 5)。また,慢性期のDVT陽性者を対象とした継続的な血栓の推移検討より,DVT残存群では①女性,②既往歴に糖尿病があること,③初回DVT陽性時のD-ダイマーが高値,④初回検診時に下腿径が大きいことなどの4項目が共通項目として報告された(Table 6)。留意点として,これらDVT陽性を予測する危険因子及び共通項目は熊本震災における条件下でのものであり,他の災害との検証が今後必要となるが,膨大な労力をかけて行われるDVT検診活動において,DVT陽性を予測する危険因子は,生産性・正確性・効率性において,今後の有事の際にDVT巡回検診を行う上で,第一次スクリーニング項目として念頭に置くべきものとなりえる。

| DVTなし | DVTあり | p value | DVTなし | DVTあり | p value | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n,(%) | 2,095(90.5) | 220(9.5) | n,(%) | 2,095(90.5) | 220(9.5) | ||

| 年齢,yrs | 67.7 ± 14.9 | 74.9 ± 10.4 | < 0.001 | 糖尿病 | 14.6% | 12.3% | 0.348 |

| 女性 | 74.3% | 78.6% | 0.158 | 高血圧 | 46.9% | 56.8% | 0.005 |

| 収縮期血圧,mmHg | 139.4 ± 21.6 | 141.5 ± 22.9 | 0.206 | 脂質異常症 | 28.8% | 35.5% | 0.039 |

| 拡張期血圧,mmHg | 80.1 ± 13.4 | 80.1 ± 14.7 | 0.991 | 悪性腫瘍 | 4.8% | 6.5% | 0.196 |

| 心拍数,bpm | 77.5 ± 11.8 | 78.6 ± 12.9 | 0.241 | 心疾患 | 16.2% | 19.1% | 0.277 |

| 血中酸素飽和度,% | 97.5 ± 1.4 | 97.4 ± 1.4 | 0.617 | 抗凝固療法 | 5.7% | 7.3% | 0.354 |

| 車中泊日数,day | 3.6 ± 5.0 | 2.5 ± 3.9 | 0.002 | 抗血小板療法 | 9.4% | 8.6% | 0.710 |

| 畳泊日数,day | 1.1 ± 4.8 | 0.7 ± 3.2 | 0.134 | トイレ我慢 | 35.8% | 29.1% | 0.047 |

| 床泊日数,day | 3.5 ± 7.5 | 4.0 ± 8.0 | 0.380 | 皮膚発赤 | 0.9% | 1.8% | 0.195 |

| 地震後眠剤使用 | 22.1% | 31.4% | 0.002 | 下腿腫脹 | 8.1% | 13.2% | 0.010 |

| 下腿自覚症状 | 47.6% | 49.5% | 0.581 | 表在静脈瘤 | 15.4% | 25.5% | < 0.001 |

| 運動習慣 | 47.4% | 49.5% | 0.535 | 右ふくらはぎ径,cm | 33.9 ± 3.8 | 33.4 ± 3.7 | 0.247 |

| 喫煙習慣 | 12.2% | 8.2% | 0.081 | 左ふくらはぎ径,cm | 33.9 ± 3.8 | 33.4 ± 4.0 | 0.254 |

| 飲酒習慣 | 12.8% | 10.0% | 0.227 | 右ヒラメ静脈径,mm | 6.1 ± 2.0 | 7.0 ± 2.5 | < 0.001 |

| 左ヒラメ静脈径,mm | 6.2 ± 2.0 | 6.9 ± 2.6 | < 0.001 |

(木下ゆい:「熊本地震でのDVT検診結果」,熊本地震シンポジウム201722)より抜粋)

| 残存 | 消失 | p value | 残存 | 消失 | p value | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 51(45.5) | 61(54.5) | 51(45.5) | 61(54.5) | ||||

| 年齢,yrs | 73.8 ± 7.6 | 71.8 ± 10.5 | 0.263 | [初回検診時データ] | |||

| 女性,% | 92.2% | 73.8% | 0.011 | 右ふくらはぎ径,cm | 34.8 ± 2.4 | 33.2 ± 3.5 | 0.037 |

| 車中泊の有無,yes | 64.7% | 60.7% | 0.659 | 左ふくらはぎ径,cm | 34.5 ± 2.5 | 32.9 ± 3.6 | 0.045 |

| 車中泊日数,day | 4.5 ± 9.1 | 4.5 ± 7.0 | 0.982 | 右ヒラメ静脈径,mm | 7.2 ± 2.5 | 7.3 ± 2.8 | 0.917 |

| 地震後眠剤使用,% | 35.3% | 23.0% | 0.150 | 左ヒラメ静脈径,mm | 7.4 ± 2.6 | 6.9 ± 2.8 | 0.359 |

| 運動習慣,% | 47.1% | 59.0% | 0.206 | 初回D-dimer | 0.66 | 0.42 | 0.036 |

| 喫煙習慣,% | 5.9% | 8.2% | 0.636 | (0.46–1.10) | (0.32–0.74) | ||

| 飲酒習慣,% | 12.2% | 10.0% | 0.710 | [フォローアップ検診時データ] | |||

| 糖尿病,% | 0% | 13.1% | 0.007 | 収縮期血圧,mmHg | 132.3 ± 17.6 | 135.9 ± 22.5 | 0.357 |

| 高血圧,% | 47.1% | 54.1% | 0.458 | 拡張期血圧,mmHg | 73.2 ± 9.7 | 73.0 ± 15.2 | 0.941 |

| 脂質異常症,% | 47.1% | 36.1% | 0.239 | 下腿自覚症状,yes,% | 64.0% | 65.0% | 0.913 |

| 虚血性心疾患,% | 24.5% | 15.5% | 0.244 | 皮膚発赤,% | 2.0% | 0% | 0.276 |

| 悪性腫瘍,% | 7.8% | 6.6% | 0.792 | 下腿腫脹,% | 15.7% | 11.5% | 0.515 |

| トイレ我慢経験あり,% | 38.0% | 37.7% | 0.975 | 表在静脈瘤,% | 31.4% | 25.0% | 0.456 |

| [初回検診時データ] | 右ふくらはぎ径,cm | 33.6 ± 2.5 | 33.4 ± 3.3 | 0.705 | |||

| 収縮期血圧,mmHg | 140.9 ± 20.3 | 142.2 ± 24.9 | 0.780 | 左ふくらはぎ径,cm | 33.7 ± 2.6 | 33.4 ± 3.6 | 0.614 |

| 拡張期血圧,mmHg | 82.3 ± 12.1 | 79.7 ± 16.1 | 0.336 | 右ヒラメ静脈径,mm | 7.2 ± 2.4 | 6.8 ± 2.7 | 0.379 |

| 下腿自覚症状,yes,% | 61.2% | 50.8% | 0.275 | 左ヒラメ静脈径,mm | 7.4 ± 2.5 | 6.4 ± 2.3 | 0.030 |

| 皮膚発赤,% | 2.2% | 0% | 0.255 | 初回受診後水分摂取 | 89.2% | 77.6% | 0.159 |

| 下腿腫脹,% | 8.7% | 13.6% | 0.437 | 初回受診後運動励行 | 62.2% | 40.8% | 0.050 |

| 表在静脈瘤,% | 28.3% | 25.4% | 0.744 | 弾性ストッキング日数 | 32.0 ± 51.7 | 22.7 ± 47.2 | 0.399 |

(木下ゆい:「熊本地震でのDVT検診結果」,熊本地震シンポジウム201722)より抜粋)

熊本震災においては,DVT検診はDMATなどの救護班と日臨技から派遣された臨床検査技師数人で組織され,医師1名および多職種のチーム編成となった。結果として医師の数がチーム数を規定する因子となりえた。

被災者数に対する検診チームの供給量は乏しく,被災者約18万人に対し,約2%(3,539名)への巡回検診活動となった。この限界を打破する方法としては,通信情報技術(以下,ICT)を活用することで,1人の医師が複数のDVT巡回検診チームの遠隔指示を行うことが考えられる。つまり,通信機能を持たせたエコー装置の活用により画像は医師に送信され診断を得ることができる。ICTの活用により遠隔医療も可能となり,医師1名に対し臨床検査技師中心の複数のチーム編成と機動性の拡大が期待される。このためには遠隔医療における診断や,採血を含めた指示に対する医療法による法的解釈が問われる。操作性や精度に加えて電池容量,費用なども課題である。

大規模災害時は医療施設の損害,医療スタッフ自身の被災などで,医療の受け皿が一時的に縮小する。DVTのスクリーニングを行うより以前に,DVTにならない予防こそが重要と考えられる。この時,ハイリスクの環境において発症回避のため,被災者への対策として以下の3つの観点からの予防啓発が重要と考えられる。

1. マスメディアを活用した繰り返しの注意喚起(危険性,運動,水分摂取)熊本震災でも車中泊を原因とする早朝の搬送例が多かったため病院からの警鐘が公表され,報道や政府見解の表明につながった。新潟県中越地震ではVTE発症が発災8日目にピークをむかえ,7人が死亡したことと比べると,熊本地震では早い時期にピークアウトしたとの指摘もあり,公共放送を中心にマスメディアによる繰り返しの注意喚起(DVTの危険性,運動・水分摂取の必要性,車中泊の注意喚起)が急性期での啓発効果をもたらしたことが推測される。

2. 弾性ストッキング供給体制の構築日本血栓止血学会を中心に作成された肺血栓塞栓症やDVTの予防方法を示す(Table 7)。ガイドラインでは,段階的弾性ストッキングが深部静脈血栓症予防に有効との十分な科学的根拠はまだないものの,脳卒中ガイドラインにて,「脳卒中については強い危険因子とみなして予防を行うが,出血性脳血管障害患者等の抗凝固療法禁忌例に対しては,理学的予防法を選択する」とされているため16),ベッド上臥床状態では弾性ストッキングによる予防が無難といわれている。脳卒中に対し,一般病院では弾性ストッキングを中心とした対策を講じるのが現実的と考えられており,処方されている例が最も多い。また急性期病棟では,明らかな麻痺があり,重症の患者は,両下肢に弾性ストッキングが処方される場合も多いとされている。その上で積極的に離床を進め,かつ下肢挙上と関節可動域訓練が行われる。早期離床の徹底はDVT予防においても非常に重要といわれている。

| リスクレベル | 下腿DVT(%) | 中枢型DVT(%) | 症候性PE(%) | 致死性PE(%) | 推奨予防法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 低リスク | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.002 | 早期離床および積極的な運動 |

| 中リスク | 10~20 | 2~4 | 1~2 | 0.1~0.4 | ESあるいはIPC |

| 高リスク | 20~40 | 4~8 | 2~4 | 0.4~1.0 | IPCあるいは低用量未分画ヘパリン |

| 最高リスク | 40~80 | 10~20 | 4~10 | 0.2~5 | (低用量未分画ヘパリンとIPCの併用) あるいは (低用量未分画ヘパリンとESの併用) |

(低用量未分画ヘパリンとIPCの併用)や(低用量未分画ヘパリンとESの併用)の代わりに,用量調節未分画ヘパリンや用量調節ワルファリンを選択してもよい。DVT:深部静脈血栓症,ES:弾性ストッキング,IPC:間欠的空気圧迫法,PE:肺血栓塞栓症

現状では,日本において震災時の弾性ストッキングの供給は,団体や企業からの寄付を中心としている。今後も起きる震災においても必要となる以上,標準仕様の模索,コスト負担,各サイズの必要数の在庫確保と輸送,着脱指導経験による知見により提供体制を構築することが予防に大きくつながると考える。

3. 避難生活条件の改善とDVT検診災害時の避難所に簡易ベッドを設置することがグローバルスタンダードとなっている。一方,日本においては,先に触れた内閣府の「避難所運営ガイドライン」でようやく「継続的な避難者には,簡易ベッドの確保を目指す」「寝床については,初動は毛布や通気を確保する等,寒さ暑さの緩和に努め,次いで,マットや段ボール仕様等の簡易ベッドの導入を目指しましょう」とされたものの,簡易ベッドも一般認識化していない。避難所に導入しても,数が足りなければ「自分だけいい思いをできない」と辞退するなどの我が国独特の「我慢の風土」も根強い。畳文化から床での雑魚寝に対しても抵抗感はあまりもっていないと思われる。

東日本大震災直後に考案された床上35 cm以上となる段ボール製簡易ベッドが一つの解決法となろう。熊本地震においては政府などから5,300床の供給が行われ,その後も地方自治体,政令指定都市が防災協定に組み込む動きがある。一方,2016年10月の鳥取県中部地震においては,県として段ボール企業との間で防災協定を結びながら,被災市町には知られておらず,外部からの指摘で導入するも使用されなかったという報告もある23)。

段ボールベッドは体温維持や,衛生,いすとしての利用,収納スペース,組み立ての容易さ,保管管理のしやすさ,及びパーテイションと併用することでプライバシーの確保,支援する医療従事者用など利用価値の高さがあげられている。これによりVTEリスク低下が考えられるが,避難所環境についての行政と住民の意識が変わらなければ,車中泊の増加と併せて,DVT検診の必要性は引き続き存在することになる。

日臨技は,熊本県災害対策本部から行政主導の災害対策活動の許可を受けて災害支援を展開した。被災者避難所への急性肺血栓塞栓症対策とした行政主導の一元化された動きのなかで,KEEPプロジェクトと熊本市医療救護調整本部でのDVT巡回検診による予防活動に実働参画した。その後,震災1年後という節目において,経験から学んだことを次の震災へ活用するために,KEEPプロジェクトは,エビデンスを発信する場として“熊本震災シンポジウム2017”を平成29年4月に開催した。

シンポジウム内では,組織団体としてのDVT巡回検診に関する情報公開や参加募集の方法,災害時の協力体制や組織形態のあり方,県市における災害支援活動への関わり方など,今後検討を重ねていくこととなる課題があげられた。また,初動において日臨技が果たした支援供給体制(Figure 7)と職能団体としての課題(Table 8)を対外的に筆者が代表して発信・報告した。さらに同シンポジウムでは,熊本震災において急性期からの医療救護と保健衛生活動として,二次的な被害によるDVTや集団感染,心のケアなどの問題が注視され,災害支援のなかで行われる重点活動の変化にも対応すべきことが討議され,また保健衛生の側面において,外部の保健所スタッフが超急性期からDMATと並行して現地保健所機能に加わるという「災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)」の今後の制度設計に期待が示されるとともに,今回,阿蘇地区でDMATが撤収する本震4日後から立ち上がった「阿蘇地区災害保健医療復興連絡会議(ADRO)」がDHEAT検討につながる事例として注目された24),25)。

熊本地震における日臨技の支援供給の流れ

| 果たした機能 | 問題点 | 今後の課題 |

|---|---|---|

| 本部運営(日臨技) | 災害支援に対する予算の確保 | 外部支援体制の更なる確立 |

| 被災県技師会との連携 | 被災県技師会の情報連絡網の電子化の遅れによる情報収集の遅れ | 各都道府県内の情報連絡網の構築 |

| 情報収集・統括 | 行政への接触の遅れによる避難所被災者への支援対応の遅れ | 活動拠点本部との連携を円滑にするため,医療ニーズの把握,DMAT隊との連携 |

| 病院検査室での診療支援 | 外部支援員による医療支援提供における雇用形態上の体制不確立 | 支援員受入れ側における受入れ態勢の要望提示および被災病院への介入方法の改善 |

| 機器・試薬での供給支援 | 検診用エコー機器の不足 | 各都道府県内での関連団体,臨薬,卸などとの試薬搬送ルートの構築 |

| 被災者避難所でのDVT検診活動支援 | DVT対策の方針,検診手順に関する現場混乱 | 災害時に目の前の被災者に医療人として動けるかの教育 |

東日本大震災において経年変化を追跡し,災害から時間がたつことにより仮設住宅団地,被災地住宅地とも生活改善がされたものの,DVT陽性率の上昇傾向が報告されている13)。また,日本認知症予防学会では環境の変化による認知症ハイリスク因子として,震災後の仮設住宅生活を指摘している26)。震災後慢性期においては仮設住宅を中心としたDVT巡回検診とともに,認知症患者への対応を含めた医療提供体制の在り方も日臨技は職能団体として検討すべきではなかろうか。また,大規模災害におけるエコー装置やPOCT装置を避難所に持参する形態は,在宅医療を提供するための訪問医療と形態が類似することより,災害時支援での避難所や仮設住宅だけでなく,居宅での生活不活発病対策においても十分に応用が期待できる。

3. 災害時への心構えいついかなる時に起こるかわからない災害において,対策を講じておくことは大きく結果に影響を与える。起きてはほしくないものの,災害は他人事ではなくいつかわが身に起こる可能性がある。災害時に目の前の被災者に対して医療人としてどう動けるか,臨床検査技師の教育を検討し支援することも職能団体である日臨技の課題と捉えている。

本論文におけるDVT検診の診断アルゴリズムは,新潟大学大学院医歯学総合研究科 呼吸循環外科学分野の榛沢和彦医師によって中越地震の際に提唱され,実施されたものである。その後の大規模災害時にも,賛同する医師,看護師,保健師,臨床検査技師らの参加により実施され,また,定期フォロー検診を含めてDVT検診として定着しつつある。

筆者は浅学非才ながら,熊本地震災害対策本部で深く活動に関わった立場から,指名を受けて本稿の執筆を担当した。記述上の不備はご指導をいただければ筆者にとって幸いである。

今回の一連の活動でご協力いただいた全国の医師,看護師そして日臨技会員の皆様のご尽力に,この場をお借りして感謝申し上げる。また,熊本県臨床検査技師会員においては,自らが被災者でありながら,積極的にDVT検診活動に参加されたことに心からの敬意を表したい。被災地における医療人としての自覚を示した証左と受け止めている。

本論文に関連し,開示すべきCOI 状態にある企業等はありません。