2015 Volume 35 Pages 247-256

2015 Volume 35 Pages 247-256

目的:中堅看護師における役割に対する「やりがい感」と「負担感」の同時認知というアンビバレント状況と精神的健康や仕事意欲との関連を明らかにする.

方法:経験年数3年目以上の役職をもたない中堅看護師325名に対して,自記式質問紙調査を行った.質問紙は「基本属性」,「役割ストレス認知測定尺度」,「看護師の仕事意欲測定尺度」,そして「Kessler Psychological Distress Scale(K6)日本語版;以下K6」で構成した.分析は,χ2検定,Kruskal Wallis検定,一元配置分散分析,重回帰分析を実施した.

結果:アンビバレント状況にある中堅看護師のうち,73.4%はK6得点が5点以上で精神的健康が不良であり,また仕事意欲得点は「やりがい感」の低い群より高かった.さらに,それらの看護師において,K6得点は『職場の人的環境作り』と,仕事意欲得点は『自己啓発・積極的看護実践への取り組み』と関連があった.

結論:アンビバレント状況にある中堅看護師は仕事意欲が高くても精神的健康が不良であり,精神的健康は『職場の人的環境作り』と,仕事意欲は『自己啓発・積極的看護実践への取り組み』と関連があることが示唆された.

わが国の医療現場で働く看護師には,医療の高度化,療養の場や国民のニーズの多様化といった変化に的確に対応し,良質な看護サービスを提供することが求められている.中でも,中堅看護師は看護実践に加え,後輩への指導やリーダー業務など組織での中心的役割を担い,看護の質を支える重要な役割を担っている.

しかし,2009年日本看護職員実態調査(日本看護協会,2010)によると,中堅層である20歳代後半から40歳代前半までの看護師の約6割が,新人指導や委員会参加など求められる役割が多いことに悩みや不満を持っている実態が明らかとなっている.これまでの研究において,看護師の役割に対する負担はバーンアウト(Freudenberger, 1974; Maslach & Jackson, 1981)と関連があること(Kitaoka-Higashiguchi & Nakagawa, 2003)が報告されている.また,対象を中堅看護師に絞って行われた研究においても,役割に対する負担は仕事意欲の低下(佐野ら,2006)や離職意図に繋がる(瀬川ら,2010)などの報告がある.しかし近年では,役割を与えられたことが自己成長のきっかけとなること(喜多村ら,2010)や,職務継続に繋がるやりがいの経験として重要である(佐藤,2011)といった報告もある.これらのことを踏まえると,中堅看護師が役割を持つということは,負担とやりがいといった,否定的側面と肯定的側面の両側面を孕むことであると言える.

スイスの精神医学者Bleuler(1914)は,精神分裂病(2002年以降統合失調症)の症状のひとつとしてアンビバレンスの概念を提唱し,「健常者は(中略)利益と不利益とを相対的に天秤にかけて,自らの主観的な評価に応じて,不快が最小に快が最大になるように行動する.しかし,患者の分裂した精神は有利なものも不利なものも評価しようとする結果,二つの評価系統を統一的な均衡へともたらすことが徐々にできなくなる」と説明している(ブロイラー/人見訳,1998).つまり,アンビバレンスとはものごとに対して肯定・否定の相対する両価性の認知を持つ場合に精神的な負担が生じる状況を示す概念である.このアンビバレンスに着目した研究の中には,青年期や成人における愛着スタイルの一つとして位置づけているものがある(Ainsworth et al., 1978).ここでは,対人関係において両価性を持ちやすい「アンビバレント型」は,衝動的で気分の浮き沈みが大きく(Pietromonaco & Barrett, 1997),ストレス状況において受動的なコーピングを取りやすい傾向があり(Mikulincer & Florian, 1998),精神的健康度が低いとされる.このようなアンビバレンスの概念をより広く捉えると,中堅看護師の役割に対する認知についても,「やりがい感」のような肯定的な認知と「負担感」のような否定的な認知が並列して存在する場合,精神的健康は不良である可能性が考えられる.

これまでの研究において,看護師の役割を「やりがい感」と「負担感」の同時認知に視点を当てた研究は見当たらない.そこで,本研究では役割に対する「やりがい感」と「負担感」の同時認知に着目し,これらの認知と精神的健康の関連を明らかにする.また,仕事意欲へ結びつく支援方法を検討するために,同時認知と仕事意欲との関連も明らかにする.

本研究では,Bleuler(1914)の示したアンビバレンスの概念を参考に,概念枠組みを作成した(図1).また,中堅看護師の役割に対する「やりがい感」と「負担感」の同時認知から分類される4群のうち,「高やりがい・高負担群」は,「やりがい感」と「負担感」が同時に高いことにより葛藤を生じやすく,アンビバレント状況にあると考えた.そのため,「高やりがい・高負担群」をアンビバレント群とし,その群の精神的健康は不良であると仮説を立てた.

本研究は,無記名自記式質問紙法を用いた横断研究である.機縁法により関東・中部・九州地方で協力の得られた150床以上の12の病院に調査協力を依頼し,協力が得られた各病院の看護部長や看護師長,事務員等を通して,質問紙を対象者に配布した.回収方法は個別郵送法,もしくは回収箱の設置が可能であった病院については留め置き法とした.その際,匿名性を確保するために,対象者自身が封筒に質問紙を入れて封をした後,回収箱に入れ,それを看護師長が回収し,看護部長が一括して研究者へ送付することとした.

対象者は,役割の負担により不満や悩みが高くなる経験年数3年目以上(日本看護協会,2010)の役職をもたない中堅看護師とした.中堅看護師の選定基準として,病院内にクリニカル・ラダーを有する場合にはその基準を採用し,ない場合には,看護管理者が中堅と判断し,かつ経験年数の上限を15年程度とした.中堅看護師の定義は研究により3~19年と幅がある(小山田,2009)が,今回の研究では役割に対する認知の状況を捉えやすい比較的浅い経験量であると考えられる経験年数として上限を15年に設定した.

2.調査期間2014年4月から2014年7月であった.

3.調査内容1)基本属性基本属性は,精神的健康や仕事意欲に関連があると想定される,性別,年齢,臨床経験年数,現在担当している役割,結婚歴,子供の有無とした.現在担当している役割は複数選択方式とし,看護提供方式の違いにより選択肢が選びにくい場合には,看護部長の提案に従って選択肢の項目を修正し,対象者へ配布した.

2)中堅看護師の役割に対する「やりがい感」と「負担感」の評価佐野ら(2006)の役割ストレス認知測定尺度を用いた.この尺度は「中堅看護師として期待される役割が看護師個々に認知・評価された結果生じる,やりがいあるいは負担」を測定するために作成された尺度である.本尺度の質問項目は,中堅看護師の役割を具体的に質問したものであり,本研究において使用することは妥当であると考え用いた.この尺度は,『後輩・学生の指導育成』7項目,『リーダーシップの発揮』7項目,『自己啓発・積極的看護実践への取り組み』5項目,『組織的活動への参加・取り組み』4項目,『職場の人的環境作り』4項目の5つの下位尺度,全27項目で構成されている.5つの下位尺度のCronbachのα係数は0.8以上であり,内的整合性が確認されている.また,各項目の未経験率が検討され,妥当性も確認されている.

本研究では,「やりがい感」と「負担感」とを同時に測定するために,佐野らの尺度を用いて2つの独立した質問紙を作成した.質問内容は「今,あなたはどのくらいやりがいを感じていますか」,「今,あなたはどのくらい負担を感じていますか」であり,互いに無関係に回答するように注意書きを行い,それぞれ27項目に回答を依頼した.佐野らが作成した尺度の回答方法は,「非常に負担である(1点)」から「非常にやりがいがある(7点)」の7段階リッカート尺度であるが,本研究においては回答方法を「全く感じない(1点)」から「非常に感じる(5点)」の5段階リッカート尺度とした.5件法としたのは,慣習的に連続変数とされることが多く(土屋,2014),また他の尺度と同じ5件法に統一することで回答をしやすくするためである.得点は高いほど「やりがい感」または「負担感」が高くなるように設定した.なお,本尺度の評価方法を変え,項目のみを使用することに関して,事前に著者に了承を得た.

3)精神的健康の評価Kessler et al.(2006)が一般住民を対象に,うつ状態や気分・不安障害などのある人を把握するために開発し,Furukawa et al. (2008)により翻訳されたKessler Psychological Distress Scale(K6)日本語版;以下K6を用いた.これは,看護師を対象とした研究にも用いられ汎用性が高いため,本研究においても使用することとした.K6は6項目で構成されている.Cronbachのα係数は0.8以上であり,内的整合性が確認されている.またROC曲線によるスクリーニング効率はCES-D(抑うつ状態自己評価尺度)とほぼ同等であることから,妥当性も確保されている(川上ら,2004).回答は,「全くない(0点)」から「いつも(4点)」の5段階リッカート尺度で,得点は0~24点の範囲であり,得点が高いほど気分・不安障害の可能性が高く,うつ病のスクリーニング調査票としてのカットオフ値は5点以上と設定されている(川上ら,2004).

4)看護師の仕事意欲の評価佐野ら(2005)により作成された看護師の仕事意欲測定尺度を用いた.この尺度は,『現在の仕事に向ける意欲』10項目と『将来的な仕事に向ける意欲』5項目の2つの下位尺度,全15項目で構成されている.2つの下位尺度のCronbachのα係数は0.8以上であり,内的整合性が確認されている.また,ストレス反応および職務満足との関係性より併存的妥当性も確認されている.回答は,「全く思わない(1点)」から「非常に思う(5点)」の5段階リッカート尺度で,得点が高いほど仕事意欲が高くなるように設定されている.

4.分析方法回収したデータは,不完全な回答のものや経験年数が2年以下のものは除外した.まず各尺度の本研究におけるデータの信頼性と妥当性を確認するためにCronbachのα係数,各尺度の因子構造を確認した.次に「やりがい感」および「負担感」に関する回答の合計点の中央値を分割の中心点とし,点四分木により「高やりがい・低負担群」,「高やりがい・高負担群」,「低やりがい・低負担群」,「低やりがい・高負担群」の4群に分けた.なお,今回は「高やりがい・高負担群」をアンビバレント群として着目し,分析した.4群間を比較するために,基本属性はχ2検定,Kruskal Wallis検定を,看護師の仕事意欲測定尺度得点は一元配置分散分析後に多重比較(Bonferroni法,Games–Howell法)を,そしてK6得点の分布の比較はχ2検定を実施した.最後にアンビバレント群におけるK6ならびに看護師の仕事意欲測定尺度の下位尺度を従属変数とし,基本属性,「やりがい感」の下位尺度,「負担感」の下位尺度を独立変数として,Stepwise法にて重回帰分析を実施し,多重共線性についても検討した.有意水準は5%とした.なお,統計ソフトはSPSS ver.21 for Windowsを用いた.

5.倫理的配慮対象者には,研究の意義,目的,方法,個人情報の保護,協力の自由意思,データの取り扱い,公表方法,研究資金,連絡先について記載した依頼書を質問紙とともに配布し,質問紙の回収をもって同意が得られたものとした.なお本研究は,浜松医科大学医の倫理委員会の承認を得て行った(承認番号第25-300号).

配布数は771部であり,回収は336部(回収率43.6%),有効回答は325部であった.対象者は女性が311名(95.7%),平均年齢が31.4歳(SD=6.2),平均臨床経験年数が8.6年(SD=5.0),未婚者が185名(56.9%),子供がいないが235名(72.3%)で,役割の数の平均は2.8(SD=1.6)であった.現在担当している役割の中では日勤リーダーが一番多かった(66.1%)(表1).

主因子法によるプロマックス回転を用いて固有値1以上の因子を抽出した結果,「負担感」に関する回答の質問項目は先行研究と同様に5つの因子が抽出され,「やりがい感」に関する回答の質問項目は「11.自分の得た知識をスタッフ同士で共有できるように努める」と「14.病棟運営や職場の業務改善について自分の意見を述べ,積極的に取り組む」の2項目が,先行研究と異なる因子構造であり,また因子負荷量が0.35以下であった.したがって,本研究においてこの2項目は除外した.「負担感」に関する回答の質問項目においても同じ2項目を除外し,全25項目とした(表2,表3).また,使用した尺度すべてのCronbachのα係数はすべて0.8以上であり内的整合性が確認された.

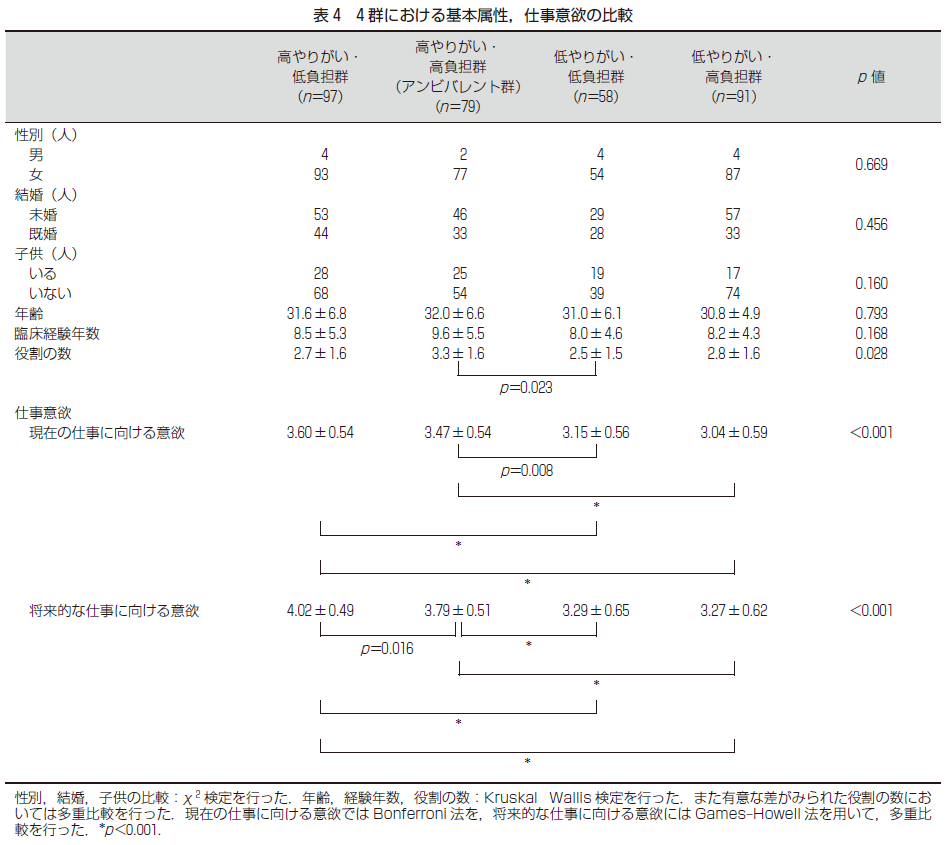

4群の人数は,「高やりがい・低負担群」は97人(29.8%),「高やりがい・高負担群(アンビバレント群)」は79人(24.3%),「低やりがい・低負担群」は58人(17.8%),「低やりがい・高負担群」91人(28.0%)であった.

役割の数は,「高やりがい・高負担群(アンビバレント群)」(3.3±1.6)が,「低やりがい・低負担群」(2.5±1.5)より有意に多かった(p=.023).また,その他の基本属性(年齢,臨床経験年数,結婚歴,子供の有無)は,4群間で有意な差はなかった.

看護師の仕事意欲の下位尺度である『現在の仕事に向ける意欲』において,「高やりがい・高負担群(アンビバレント群)」(3.47±0.54)は,「低やりがい・低負担群」(3.15±0.56)ならびに「低やりがい・高負担群」(3.04±0.59)より仕事意欲が有意に高かった(p=0.008; p<0.001).また『将来的な仕事に向ける意欲』においては,「高やりがい・高負担群(アンビバレント群)」(3.79±0.51)は,「高やりがい・低負担群」(4.02±0.49)より仕事意欲が有意に低く(p=0.016),「低やりがい・低負担群」(3.29±0.65)ならびに「低やりがい・高負担群」(3.27±0.62)より仕事意欲が有意に高かった(ともにp<0.001).

4.4群におけるK6得点の分布の比較(図2)対象者全体のうちK6得点が5点以上のものは,199人(61.2%)であった.またK6得点が5点以上の割合において,「高やりがい・高負担群(アンビバレント群)」(73.4%)は,「高やりがい・低負担群」(41.2%)より有意に高かった(p<0.001).

「高やりがい・高負担群(アンビバレント群)」において,K6に有意な関連がみられた独立変数は,「負担感」および「やりがい感」の『職場の人的環境作り』(β=0.409, p<0.001; β=−0.208, p=0.043)であった.『現在の仕事に向ける意欲』には,「負担感」の『リーダーシップの発揮』(β=0.287, p=0.008)と「やりがい感」の『自己啓発・積極的看護実践への取り組み』(β=0.267, p=0.013)が,『将来的な仕事に向ける意欲』には,「やりがい感」の『自己啓発・積極的看護実践への取り組み』(β=0.484, p<0.001)が有意に関連していた.なお,いずれのVIF値も10を超えておらず,多重共線性がないことを確認した.

アンビバレント群の精神的健康は,4群のうち最も精神的健康が不良であった「低やりがい・高負担群」と同程度に不良であった.Bleuler(1914)が示したアンビバレンスの概念を中堅看護師の役割の認知に対して援用すると,アンビバレント群は主観的な評価により負担感が最小にやりがい感が最大になるように評価できないことによって,相対する両価性の認知による葛藤が生じ,精神的な負担を生じている可能性が考えられる.

また,アンビバレント群の仕事意欲は「高やりがい・低負担群」と比較すると,現在の仕事に向ける意欲には差がなかったが,将来的な仕事に向ける意欲には差があることが明らかとなった.このことについてもアンビバレンスの概念とアンビバレント群の精神的健康が不良だった面から考えると,相対する両価性の認知による葛藤は,仕事を継続していくことへの不安につながると考えられる.そのため,アンビバレント群の将来的な仕事に向ける意欲は「高やりがい・低負担群」と比較して低くなったと考えられる.

以上のことから,アンビバレント状況にある中堅看護師は,相対する両価性の認知による葛藤が強いことによって精神的健康が不良であり,将来への仕事意欲を持ちにくいことが考えられる.したがって,中堅看護師自身が精神的健康を自己管理するために,まずは中堅看護師自身がアンビバレント状況にあるかどうかを自己診断することの重要性が示唆された.

2.アンビバレント群の精神的健康と仕事意欲に関連する役割ストレス認知ここでは,アンビバレント群の精神的健康ならびに仕事意欲にどのような役割ストレス認知が関連しているのかを具体的に述べる.

アンビバレント群の精神的健康には,役割ストレス認知のうち『職場の人的環境作り』が関連していた.先に述べた青年期や成人期における愛着スタイルの一つとして位置づけられている,対人関係において両価性を持ちやすい「アンビバレント型」の要素の高い人は,他者に比べて自己の評価が低く,否定的な自己像を持っており,対人関係において拒否されたり,見捨てられたりすることに強い不安があるといわれている(Vogel & Wei, 2005).本研究においても,アンビバレント群は対人関係において拒否される不安から積極的に相手への働きかけを行うことが難しく,職場での人間関係を築く役割の負担は大きかったことが考えられる.したがって,アンビバレント状況にある中堅看護師の精神的健康を改善するためには,職場の人的環境を調整する役割への負担を軽減する必要があると考えられる.

アンビバレント群の現在ならびに将来的な仕事に向ける意欲には,役割ストレス認知のうち『自己啓発・積極的看護実践への取り組み』に対する「やりがい感」の認知が関連しており,仕事意欲を高めるには,中堅看護師自身が看護専門職として知識,技術を磨き,成長のために積極的に努力する姿勢をもつことが一番重要であることが明らかとなった.

さらに現在の仕事意欲には,役割ストレス認知のうち『リーダーシップの発揮』に対する「負担感」の認知が関連していた.リーダーシップという役割は組織での自分の役割を認識しやすい反面,役割遂行に困難を生じやすい(山根ら,2013)ことから,本研究でも同様に負担を感じながらも現在の仕事意欲につながっている可能性が考えられた.また,本研究の対象となった中堅看護師が担っていた役割のうち,最も多かったのが日勤リーダーであり,この役割は看護チームの中でも最も基本的な役割であることが考えられる.これらのことから,アンビバレント状況にある中堅看護師の日々の仕事意欲を高めるには,負担に感じながらもリーダーシップを発揮する役割を与える必要性があることが明らかとなった.

以上より,アンビバレント状況にある中堅看護師には,リーダーシップの役割を与え,自己啓発や積極的に看護実践に取り組める姿勢を支援するとともに,職場の人的環境を調整する役割についてはその負担を軽減していくことが必要であると考えられる.また佐藤(2011)は,職務継続に影響したやりがいとなった経験には,自信や充実感を持てた経験のほかに様々な辛い経験や葛藤が繰り返されており,これらの経験を経て役割を自覚し,自己を承認することが職務継続につながると報告している.このことからも,本研究において,見出された「アンビバレント状況にある中堅看護師」とは,職務を継続していくうえで与えられた役割を自覚しながらも葛藤を抱えているという,キャリア発達におけるプロセスの一つの段階を辿っている者として捉えることができるのではないだろうか.

3.適切な役割の数佐藤(2000)は役割が1つよりは2~5つの方が「自発性・積極性」や「向上力・自己開発力」が高いと報告し,今枝ら(2008)は役割があるものほど看護師としてのやりがいが高いことを報告している.本研究においては,精神的健康が不良なアンビバレント群の役割の数(3.3)は,「低やりがい・低負担群」の役割の数(2.5)より有意に差があったことを考えると,中堅看護師の役割の数は3つ程度が妥当である可能性が考えられた.しかし,役割に対する認知は,年齢,経験年数(佐藤,2000),役割の自覚や個人の受け止め方,役割の内容により差が生じる可能性がある.したがって,一概に役割の数が3つ程度で妥当かどうかは断定できない.そのため,今後は役割の内容による負担感の比較を行っていくことが必要である.

今回の調査は,機縁法であること,12施設の325名と限られた対象者であることから,データに偏りが生じている可能性がある.そのため,結果を一般化するにはさらに対象者を増やして調査を行う必要がある.

本研究のためにご協力いただきました皆様に心より深謝いたします.なお,本研究の一部は第34回日本看護科学学会学術集会にて発表いたしました.

利益相反:本研究における利益相反は存在しない.

著者資格:YSは,研究の全プロセスに貢献,HKは研究のデザイン,原稿への示唆および研究プロセス全体への助言,すべての著者は最終原稿を読み,承認した.