2020 Volume 40 Pages 654-660

2020 Volume 40 Pages 654-660

目的:独居高齢者の低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティについて,先行研究で得られている知見を文献検討から明らかにし,独居高齢者の食生活支援に対する地域看護実践について検討する資料を得ること.

方法:PubMed,CINAHL,医学中央雑誌Web版をデータベースとし,1999年から2018年の間に発表された文献を検索し,検討した.

結果:独居高齢者の栄養状態は低い傾向にあった.独居高齢者の低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティの要素として,【低い経済状況】,【孤立感と孤食】,【機能低下】,【希薄な社会ネットワーク】,【食事に関する低いスキルと行動】,【食事を変える意欲の低さ】,【買い物に不便な居住状況】が挙げられた.

結論:独居高齢者の低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティは多様であり,複雑に関連している.独居高齢者の食生活支援は,食環境アクセシビリティの要素における障害を検討し,それに対応して実践していくことが必要である.

Aim: The aim of this study was to clarify the findings of previous studies on food environmental accessibility related to the malnutrition state in older adults living alone to provide them with suitable dietary support in nursing practice.

Methods: Using the PubMed, CINAHL, and Igaku Chuo Zasshi Web version (the Japanese Medical Database) as databases, the literature published between 1999 and 2018 were searched and scrutinized.

Results: The nutritional state in older adults living alone tended to be poorer than that in those living with others. Food environmental accessibility related to the malnutrition state in older adults living alone was consisted of seven factors. They were “Low economic situation”, “Feeling of isolation and eating alone”, “Decreased functional ability”, “Weak social network”, “Low skills and behaviors in diet”, “Low willingness to change eating”, and “Inconvenient living conditions for shopping”.

Conclusion: The food environmental accessibility related to malnutrition state in older adults living alone is composed of diverse and complex factors. These results suggest that it is necessary to examine the difficulties among the factors of food environmental accessibility and provide support to older adults living alone in response to them.

農林水産省の調査によると(農林水産省,2019),食料品アクセス問題に対して84.1%の市町村が何らかの対策が必要と報告している.高齢期では,生活習慣病等のリスクが高くなる一方,活動機能の低下による買物や調理能力など,栄養を摂取するための機能低下が懸念される(Yokoyama et al., 2017;Kiesswetter et al., 2019;Tsuji et al., 2019).独居高齢者の場合,本人の心身状態が悪化すると遠方に買い物に出かけることが難しくなり,地元小売業が廃業し,中心市街地が衰退していると買い物弱者に陥り,低栄養につながりやすい.

高齢者を対象にした食料品アクセス問題に関する研究をみると,高齢者の食料品アクセスやそれに伴う低栄養(山之井ら,2013;Nakamura et al., 2017;Hsiao et al., 2018)は報告されているが,独居高齢者への食生活支援の在り方について十分な知見が得られているとはいえない.独居高齢者の食料品アクセス問題に伴う低栄養状態を解決するためには,食料品アクセスに係る環境的要因以外にも,個人的要因も含めた包括的な観点である食環境アクセシビリティからの検討が必要である.低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティが明らかになると,独居高齢者における食料品アクセス問題に伴う低栄養状態の解決に向けた地域看護実践の検討に活かせると考えた.

そこで本研究では,独居高齢者の低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティを文献検討から明らかにし,独居高齢者の食生活支援に対する地域看護実践について検討する資料を得ることを目的とした.

本研究において,食環境アクセシビリティは,Glanz et al.(2005)の概念を参考に,流通している食物,栄養や食生活関連の情報,両者を入手する物理・環境的要因ならびに個人の生活行動(知識・態度・スキル)や社会・心理的状態の個人的要因を含む利用のしやすさとした.

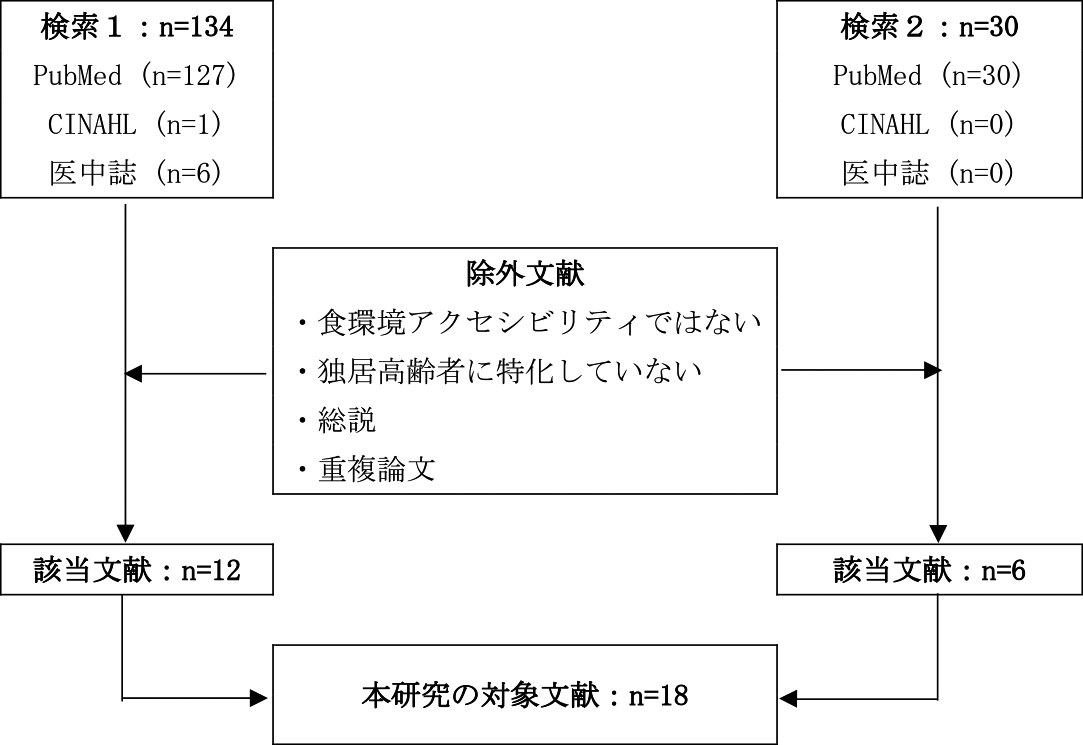

論文データベースとして,PubMed,CINAHL,医学中央雑誌Web版(医中誌)を用いた.高齢者の栄養に関する研究が出版され始めた1999年から早期掲載を含む2018年の20年間とした.キーワードとして,「高齢者/elderly」and「一人暮らし/living alone」を用いた.さらに,「栄養/nutrition」and「食物/food」を含むもの(検索1)と,「食物アクセス/food access」を含むもの(検索2)とした.その結果,検索1では134件(PubMed 127件,CINAHL 1件,医中誌6件)が,検索2では30件(PubMed 30件)がヒットした.

独居高齢者の低栄養状態と食環境アクセシビリティの関連を明らかにしている国内外の文献を選定するために,ヒットした164文献の抄録を精読し,食環境アクセシビリティではない,あるいは研究目的・内容が独居高齢者に特化していない文献,総説・重複論文を除外し,さらに原著を中心に抽出すると,18件(検索1:12,検索2:6)であった(図1).

対象文献選定のフロー

各文献において,発行年,研究方法,対象者,結果を整理し,量的研究では低栄養状態に関連があった項目を,質的研究では低栄養状態に関して抽出された内容を用い,意味内容の類似性に基づいて分類整理し,食環境アクセシビリティの要素をまとめた.

分析した文献の概要を表1に示す.文献は2002年から発表され始め,日本における文献が9件,海外における文献が9件であった.研究方法は,アンケートによる横断研究が11件と最も多かった.

| 番号 | 筆者.年.国 | 研究方法 | 対象者 | 指標 | 結果 |

|---|---|---|---|---|---|

| ① | Gustafsson & Sidenvall, 2002. スウェーデン |

インタビュー | 独居または同居の64歳から88歳までの女性18名 | 仲間との食事は喜びとして認識された.独居女性は料理と食事を簡素化する傾向があり,調理した食事が少なかった. | |

| ② | Hughes et al., 2004. 英国 |

インタビュー・アンケート | 独居の高齢男性39名 | 英国版Food Frequency Questionnaire | 推奨レベルのエネルギー,必須微量元素またはビタミンAおよびDを摂取できた男性は,ほとんどいなかった. 調理スキルの高い男性は,身体の健康が高く野菜の摂取量が多かった.調理スキルはエネルギー摂取量と負の相関があった.調理スキルの低さと,食習慣を変える意欲の低さが,男性のエネルギー摂取,健康的な食事,および食欲を改善する障壁になる可能性があった. |

| ③ | Ferry et al., 2005. フランス |

エスノグラフィー・アンケート | 独居の70歳以上の150名 | 独自の質問票:身長・体重・BMI,食習慣,栄養摂取状況 | 多くの者が,栄養基準を満たさない不十分な食事を摂取していた. 参加者の44%は自分で食料を買うことができず,32%は家族や友人と食事を一緒にしたことはなかった. |

| ④ | Porter, 2007. 米国 |

質的記述的研究 | 独居の高齢虚弱女性18名 | 高齢女性の生活の要素として,何を修正すればよいか分からないこと,食品/材料を正しく使用できないこと,食物を調理して食事にするのが難しいと感じること,家電の有無にかかわらず調理に問題があること,食材の調理の工夫が難しいこと,調理中の移動や立位に苦労することの6つの基本的な食品調理の課題があった. | |

| ⑤ | Hanibuchi et al., 2011. 日本 |

横断研究:アンケート | 独居または同居の65歳以上の12,595名 | BMI | BMIは18.5未満が7.4%,25~29.9が20.8%,30以上が2.2%であった. BMIの増加には,スーパーマーケットのアクセスが良いことが関連し,独身者ではファーストフード店やコンビニエンスストアのアクセスが良いことも関連していた. |

| ⑥ | Ramic et al., 2011. ボスニアヘルツェゴビナ |

横断研究:アンケート | 独居または同居の65歳以上の200名 | US-Mini Nutritional Assessment | 簡易栄養状態評価の中央値は,独居者より同居者の方が高かった. 独居者は低栄養のリスクが高く,毎日の食事回数が少なく,タンパク質,果物,野菜の1日摂取量が低かった. |

| ⑦ | Tsubota-Utsugi et al., 2015. 日本 |

横断研究:アンケート | 独居または同居の60歳以上の1,542名 | 日本語版141-items Food-Frequency Questionnaire | 独居者は,食事摂取量が少なかった.男性の方が食品摂取の多様性,タンパク質の摂取量は低かった. 男性は,タンパク質関連食品の摂取量が低かった.独居の男性では,果物や野菜の摂取量が低かった. |

| ⑧ | 吉葉ら,2015. 日本 |

横断研究:アンケート | 独居の65歳から89歳までの2,591名 | 食品摂取の多様性評価票 | 食品摂取の多様性得点の平均値は,男性の方が低値だった. 食物摂取の多様性得点は,男女ともに主観的食料品店アクセスと,女性ではソーシャルサポート(近所や親戚から食物をもらうこと)および食行動の夕食の準備(自分で作って食べるか)についても関連がみられた. |

| ⑨ | Ishikawa et al., 2016. 日本 |

横断研究:アンケート | 独居の65歳から90歳までの2,028名 | 独自の質問票:買い物困難感 | 買い物の難易度に関連する要因は,車の使用頻度が低いこと(男性<女性),歩行困難(男性<女性),視力が悪いこと(男性>女性),自分で昼食を作っていないこと(男性<女性),食料品の買い物を手伝う人がいないこと(女性),スーパーマーケットが1 km以上離れていること(男性<女性)であった. |

| ⑩ | Nozue et al., 2016. 日本 |

横断研究:アンケート | 独居の65歳以上の男性162名と女性332名 | 独自の質問票:食品摂取の不十分の割合 | 男性の方が食品摂取の多様性は低かった. 通常の摂取量が推定平均必要量未満の者の推定割合は,男性の方が高かった. |

| ⑪ | McHugh-Power et al., 2016. アイルランド |

介入研究 | 独居の60歳以上の100名(介入50名,対照50名) | Nestle Mini Nutritional Assessment Short Form | 簡易栄養状態評価における低栄養のリスク者の割合は,介入群20.8%,コントロール群35.4%であった. 食事をボランティアと準備して一緒にとると,自己効力感と食事の楽しみが改善を示した. |

| ⑫ | Fukuda et al., 2017. 日本 |

横断研究:アンケート | 独居の65歳以上の男性704名と女性1,366名 | Dietary Variety Score | 食品摂取の多様性得点の低い者(4点未満)の割合は,男性40.9%,女性18.4%であった. 虚弱,低い社会的支援,年収150万円未満(男性)が多様性得点の低さと関連していた. |

| ⑬ | Ishikawa et al., 2017. 日本 |

横断研究:アンケート | 独居の65歳から90歳までの2,196名 | 独自の質問票:月に1回未満の共食の有無 | 共食が月に1回未満の者は,男性47.1%,女性23.9%であった. 共食が月に1回未満であることに関連する要因は,食料品の買い物の補助がいないこと(男性>女性),隣人や親族がいないこと(男性<女性),1日のアルコール摂取量(女性),虚弱(男性),収入であった. |

| ⑭ | Chang & Hickman, 2018. 米国 |

横断研究:アンケート | 独居または同居の65歳以上で,世帯収入が連邦貧困レベルの1,323名 | National Health and Nutrition Examination Survey | 栄養摂取量は基準値より低かった. 機能制限がある低所得の者では,食料不足・質の低い食事のオッズ比が高く,独居者の場合,オッズ比が最も高かった. |

| ⑮ | Ishikawa et al., 2018. 日本 |

横断研究:アンケート | 独居の65歳から90歳までの男性737名と女性1,414名 | Self-related Well-being,Frailty Index | 主観的幸福観が悪い者でFrailty Indexが4点以上の者は,男性57.2%,女性57.9%であった. 主観的幸福観の低さに関連する要因は,買い物の難しさ(男性>女性),食料品の買い物を手伝ってくれる人がいないこと(女性),朝食を準備していないこと(女性),および食事を一緒に食べることが少ないことであった. |

| ⑯ | Otaki et al., 2018. 日本 |

横断研究:アンケート | 独居の70歳以上の1,939名 | Self-related Health | 主観的健康観の低い者は,経済的に安定している者の28.9%に,不安定な者の56.4%に認められた. 経済的な不安定は,主観的健康の低さを予測するオッズ比が高かった. |

| ⑰ | Whitelock & Ensaff, 2018. 英国 |

半構造化されたフォーカスグループディスカッション・質的帰納的研究 | 独居または同居の63歳から90歳までの30名 | 食行動に関連する認識と実践,および食選択に影響する要因には,加齢に伴う変化(食欲低下,食物の変化,身体機能の低下)・食料アクセス(食料費,食料の支援,独立して自律的な決定)・自分で行うこと(一人で料理,一人で食事,一人で買い物)・食に関すること(食物の種類の少なさ,食べたいものを食べること,ダイエット)の4テーマであった. | |

| ⑱ | Shim et al., 2019. 韓国 |

インタビュー・アンケート | 独居の65歳以上の170独身世帯 | 独自の質問票:食料の入手の安定性 | 食料の入手が安定している世帯は,平均月給が高く,1か月あたりの家計費は低かった. 食料の不安定な入手に関連する要因は,家計費の総支出に占める割合,スーパーマーケットでの食料購入,自宅から遠くにある食料品店および不便なバス路線であった. |

独居高齢者の栄養状態は低い傾向にあった.独居高齢者は,基準値を下回る栄養摂取量であり(②;③;⑥;⑦;⑩;⑫;⑭),食品群別では,果物・野菜の摂取量が(⑥),栄養成分別では,タンパク質(⑦),ビタミン(②)の摂取量が低かった.男女を比較すると(⑦;⑩;⑫),男性は女性よりも食品摂取の多様性が低く,特にタンパク質の摂取が低かった(⑦).

3. 独居高齢者の低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティの要素表1の文献から低栄養状態に関連する内容を抽出し整理した結果,低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティの要素として,【低い経済状況】,【孤立感と孤食】,【機能低下】,【希薄な社会ネットワーク】,【食事に関する低いスキルと行動】,【食事を変える意欲の低さ】,【買い物に不便な居住状況】が挙げられた.

低い経済状況:経済状況が低いことは(⑫;⑬;⑭;⑰)重要な要素で,経済的な不安定(⑯),総支出に占める家計費の割合が高いこと(⑱)が含まれた.

孤立感と孤食:家族や友人と食事を一緒にしたことがないこと(③),1人で料理・食事・買い物を行っていることが含まれた(⑰).独居者がボランティアと食事を一緒にとると食事の楽しみが増加した(⑪).

機能低下:虚弱(⑫;⑬),機能制限(⑭),歩行困難,視力が悪いこと(⑨)が要素であった.加齢に伴う食欲低下,身体機能の低下(⑰)も含まれた.

希薄な社会ネットワーク:女性では,近所や親戚から食物をもらうなどソーシャルサポートが弱いこと(⑧),食料品の買い物を手伝う人がいないこと(⑨;⑬;⑮),隣人や親族がいないこと(⑬)が含まれた.

食事に関する低いスキルと行動:食物の種類の少なさ,食べたいものを食べること,ダイエット(⑰),自分で食料を買うことができないこと(③),自分で昼食(⑨)や夕食(⑧)を作っていないこと,調理スキルはエネルギー摂取量と負の相関があること(②)が含まれた.女性では,料理と食事を簡素化し(①),食材の正しい使用など6つの基本的な食品調理の課題があった(④).

食事を変える意欲の低さ:男性(②;⑩),独居者(⑥),独居男性(⑦)は栄養摂取量と食品摂取の多様性が低かったが,食生活を変える意欲の低さは,独居高齢男性の健康的な食事を阻害する可能性がある(②).

買い物に不便な居住状況:車の使用頻度が低いこと,スーパーマーケットが1 km以上離れていること(⑨),スーパーマーケットでの食料購入,自宅から遠くにある食料品店および不便なバス路線(⑱),スーパーマーケット,ファーストフード店やコンビニエンスストアへのアクセスが悪いこと(⑤),主観的食料品店アクセスの悪さ(⑧)が挙げられた.

本研究では,独居高齢者の低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティの要素として,【低い経済状況】,【孤立感と孤食】,【機能低下】,【食事に関する低いスキルと行動】,【食事を変える意欲の低さ】の個人的要因と【希薄な社会ネットワーク】,【買い物に不便な居住状況】の環境的要因があることが明らかになった.

本研究で明らかになった独居高齢者の食環境アクセシビリティの要素を,地域非独居高齢者(以下,地域高齢者)の特徴と比較しながら考察する.

地域高齢者を対象とした先行研究においても,経済状態と栄養状態・健康との関連(Sulander et al., 2012;Arber et al., 2014)が明らかにされている.また,孤独感(Tomstad et al., 2017),あるいは孤立と栄養失調との関連(Boulos et al., 2017)が指摘されていた.

地域高齢者にとって栄養は生活の質だけでなく生理学的にも関連しており(Drewnowski & Evans, 2001),虚弱を伴うサルコペニアを有する地域高齢者が注目されていた(Mori & Tokuda, 2019).食事に関するスキルでは,特に男性において,料理スキルや食事準備,買い物行動が低いこと(Chen et al., 2012;Flagg et al., 2014),知識の不足(Baker & Wardle, 2003)が明らかにされていた.本研究における,男性を分析したもの(Hughes et al., 2004)や女性を合わせて分析したものから判断すると(Ramic et al., 2011),男性においては同様の結果であることが示唆された.

社会ネットワークでは,社会的支援と低栄養リスクとの関連が指摘されていた(Locher et al., 2005).食料品店の主観的なアクセスの不十分さ,主観的利用性の低下も野菜・果物および肉・魚の摂取頻度の低さの関連要因として示されていた(Yamaguchi et al., 2019).

以上から,独居高齢者の食環境アクセシビリティの要素は,地域高齢者の特徴と共通する要素が多いことが明らかとなり,これらは高齢者全般に共通する食環境アクセシビリティの要素であると考えられた.

一方,地域高齢者の場合と異なる点が,【機能低下】,【買い物に不便な居住状況】に含まれていた.機能低下では,独居男性において虚弱が共食の回数が月に1回未満であることに関連していたが,地域高齢者においては,女性の虚弱が食品群摂取と関連していた(Shibasaki et al., 2019).このような差は,対象者の行動と栄養摂取という評価項目の違いによるものと考えられる.

買い物に不便な居住環境では,地域高齢者において客観的なアクセスと肉や魚の摂取頻度との間に有意な関連性はなかったこと(Yamaguchi et al., 2019),さらに,食料品店までの物理的な距離は車で買い物をする人にとってアクセスを反映する要因ではない可能性があること(Aggarwal et al., 2014)を報告していた.本研究の結果によると,独居高齢者においては,スーパーマーケット・食料品店までの距離,バス路線などの公的な乗り物の有無が物理的に重要な要因である.この要因は過疎地域や中山間地域においてとくに重要な指標になると考えられる.この点については,さらなる研究が必要である.

以上から,独居高齢者の低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティは多様であり,環境的要因と個人的要因が複雑に関連していることが考えられる.

2. 今後の食生活支援の在り方地域における独居高齢者への食生活支援は,食環境アクセシビリティの要素における障害を検討し,それに対応して実践していくことが肝要である.個人的要因である孤立感や孤食を防ぐために社会ネットワークなどの環境的要因の調整を図ることが必要で,さらに,経済状態(苦しい),身体機能(虚弱),食事に関するスキルと行動(食物の種類が少ない,買い物ができない)を把握して,栄養に関する健康づくりや健康教育を行う必要がある.その際,食事に関する認識が低い独居男性や買い物に不便なところに居住する者には,個人的要因と環境的要因の特性に応じた支援策を講じることが必要である.支援を進めるには,地域の交通機関や行政部門など,多種機関とも協働しながら地域看護実践を進めていくことが重要となる.

本研究はデータベース検索による知見であり,限定的である.対象文献は多くなく,母集団や研究方法が不均一であったため評価は断片的である.最近よく行われているインターネットショッピングは対象文献には取り上げていないので,検討されていない.また,食環境アクセシビリティの定義は定まっていないので,定義によっては異なる結果になる可能性がある.したがって,関連する要因の特定と一般化には限界がある.しかし,超高齢社会の問題を提言する上で,本研究は意義があると考える.今後は,独居高齢者の食環境アクセシビリティについて,地域包括ケアシステムの構築を含めた研究を蓄積し,食生活支援が実践できるような成果を得ることが課題である.

独居高齢者の低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティについて先行文献を整理して検討した結果,独居高齢者の栄養状態は低い傾向にあった.低栄養状態に関連する食環境アクセシビリティの要素として,【低い経済状況】,【孤立感と孤食】,【機能低下】,【希薄な社会ネットワーク】,【食事に関する低いスキルと行動】,【食事を変える意欲の低さ】,【買い物に不便な居住状況】が挙げられた.今後,これらの要素における障害に対応した食生活支援が必要である.

謝辞:本研究に関して,ご指導を賜りました皆様に感謝いたします.

利益相反:本研究における利益相反は存在しない.

著者資格:NAは研究の着想およびデザイン,データ収集と分析,論文執筆までの研究全体のプロセスに貢献した.STはデータ分析と解釈,論文執筆への助言を行った.データ分析・解釈において,著者間で十分に検討・協議を重ねた.すべての著者は最終原稿を読み,承認した.