2025 Volume 2025 Issue 2 Article ID: JRJ20250201

2025 Volume 2025 Issue 2 Article ID: JRJ20250201

日本の自動車アセスメント情報提供事業では,これまで行ってきた「オフセット前面衝突試験」に代えて,衝突相手車への加害性低減性能についても評価する「新オフセット前面衝突試験」が導入されることになった.本稿では,従来の「オフセット前面衝突試験」に比べて,複雑で難易度の高い「新オフセット前面衝突試験」を確実に遂行するために一般財団法人日本自動車研究所(JARI)が行ってきた取り組みについて紹介する.

1. はじめに

日本の自動車アセスメント情報提供事業(Japan New Car Assessment Program:JNCAP)では,これまで,自動車の前面衝突時の乗員保護性能評価を「フルラップ前面衝突試験」と「オフセット前面衝突試験」の二つの試験方法で行われてきた.このうち,「オフセット前面衝突試験」については,以前より実施していた自車乗員の保護性能に加え,新たな評価として衝突相手車への加害性低減性能についても評価する「新オフセット前面衝突試験」1) が導入されることになった.「新オフセット前面衝突試験」は試験自動車と専用の台車を速度50 km/hで対面走行させて衝突させる試験形態であり,従来の「オフセット前面衝突試験」に比べて複雑で,難易度の高い衝突試験方法である.本稿では,「新オフセット前面衝突試験」を確実に遂行するために一般財団法人日本自動車研究所(JARI)が行ってきた試験機材の整備をはじめとする取り組みについて紹介する.

2. 新たなオフセット前面衝突試験方法の概要

図1はオフセット前面衝突試験の衝突形態を示したものである.JNCAPで以前から行われていたオフセット前面衝突試験は,試験自動車を64 km/hで走行させ,剛体壁に固定したアルミハニカム製デフォーマブルバリアに試験自動車の運転席側(全幅の40%)を衝突させるもので,Offset Deformable Barrier前面衝突試験(ODB前突試験)とも呼ばれる.一方,新たに導入された新オフセット前面衝突試験は,試験自動車とアルミハニカム製デフォーマブルバリア付き台車を50 km/hで対面走行させて試験自動車の運転席側(全幅の50%)を衝突させるものである.ODB前突試験のデフォーマブルバリアが一定の荷重でつぶれる特性のアルミハニカムを採用しているのに対し,新オフセット前面衝突試験で使用されるデフォーマブルバリアは,実際の自動車の衝突特性のように変形とともに荷重が増加するように表面処理を加えたアルミハニカムを専用台車に取り付けて衝突させることから,Mobile Progressive Deformable Barrier前面衝突試験(MPDB前突試験)とも呼ばれる.

b) MPDB前突試験

図1 オフセット前面衝突試験の衝突形態(ODB前突試験とMPDB前突試験の比較)

試験を実施する上では,評価対象の試験自動車だけを走行させるODB前突試験に比べて,試験自動車と台車の双方の速度や相対的な位置関係を高精度に制御して走行させるMPDB前突試験は,難易度が高い試験となっている.本稿では,MPDB前突試験用に製作した試験用台車について3章で解説し,試験時の精度確保に重要な試験自動車の牽引方法に関する検討内容を4章で解説する.また,試験自動車の評価については,MPDB前突試験では,ODB前突試験と異なり,試験後のデフォーマブルバリアの変形状態をもとに衝突相手車への加害性低減性能についても評価されることになっており,その具体的な対応については5章に記載する.

また,図1に示すようにJNCAPにおけるODB前突試験とMPDB前突試験とでは,試験に使用するダミーの種類と搭載条件も異なっており,これにともない,試験自動車の乗員保護性能の評価項目も異なっている.評価項目の差異については,JNCAPのウェブサイト2) などを参照して頂きたい.

3. 試験用台車の製作

図2にMPDB前突試験用台車の基本仕様を示す.MPDB前突試験用台車の製作に当たっては,JNCAP試験で要求される台車の基本仕様1) に合致しつつ,欧州のEuroNCAP 3) などをはじめとする同様の衝突形態の試験への利用にも対応できる仕様を設定するとともに,これまでの試験で得た経験に基づく試験時の利便性も考慮した工夫を盛り込むこととした.

図2 MPDB前突試験用台車の基本仕様

図3に製作した台車の外観写真を示す.製作した台車について必要機材などをすべて装備した試験時相当の状態で実測した結果,図2に示す基本仕様のすべての項目について公差の範囲内であることを確認した.台車の総重量については,JNCAP試験における1,200 kg ± 20 kgの状態に対して,所定の位置に鋼板製のウェイトを搭載することで,前後方向の重心点を変更することなく,EuroNCAP試験における1,400 kg ± 20 kgの状態に調節可能となるようにした.

台車の前面に取り付けるデフォーマブルバリアについては,JNCAPの試験方法において,「EuroNCAPにおけるTechnical Bulletin TB022(Euro NCAP Mobile Progressive Deformable Barrier Face Specification Draft Version 1.2.1 March 2023)4) に定められたものと同等のものであること」が要求されている.製作した台車においても当該文書に示された要件に忠実に製作されたデフォーマブルバリアであれば,特段の加工等を行うことなく取り付けられることを確認した.なお,試験時のデフォーマブルバリア衝突面の地上高の調整や,試験自動車前面と左右方向の初期位置調整を容易にすることを意図して,台車のデフォーマブルバリア取り付け面を台車のフレーム部分に対して,上下・左右方向に公差範囲内で微調整できるように調整機構を備えることとした.また,試験時に台車を牽引するための牽引フックをボルト固定にし,台車に対して左右対称に付け替えることで,右ハンドルと左ハンドルのいずれの試験自動車にも対応可能とした.

a) 右斜め前景

b) 右斜め後景

図3 製作したMPDB前突試験用台車の外観

4. 試験自動車の牽引方法の検討

一般的に,衝突試験では牽引中の挙動を安定させるために試験自動車の左右方向中心を牽引する必要がある.しかしながら,JARIの衝突実験場においてMPDB前突試験を実施するには,牽引用ガイドレールとの位置関係から,試験自動車,台車の双方とも左右方向中心を牽引して衝突させることができないため,これらを左右中心からオフセットさせて牽引することを検討した.具体的には,牽引用ガイドレールと試験自動車および台車との位置関係や牽引から試験直前の切り離し機構などさまざまな要素を考慮して,試験自動車は左右中心から150 mm,台車については左右中心から400 mmオフセットさせた位置を牽引することとし,試験自動車と台車のそれぞれについて試走牽引を行い,安定した挙動で牽引ができることおよび試験実施に十分な直進性が確保できることを確認した.図4にJARI衝突実験場においてMPDB前突試験を行う際の牽引用ガイドレールと試験自動車および台車との位置関係を示す.

a) 対右ハンドル車衝突

b) 対左ハンドル車衝突

図4 牽引用ガイドレールと試験自動車および台車との位置関係

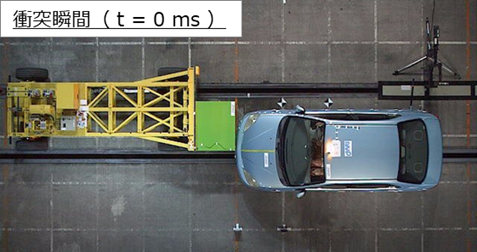

試験自動車,台車のそれぞれの牽引方法に実用上の問題がないことを確認したのちに,実際のMPDB試験と同様の衝突形態での試験を実施した.衝突試験は右ハンドルの試験自動車を想定した試験と左ハンドルの試験自動車を想定した試験を各1ケース実施し,衝突時の試験自動車と台車との位置ずれが試験方法の公差範囲内であること,衝突後の台車の機能不具合や破損が無いことなどを確認することとした.衝突試験の実施状況として,高速度ビデオの映像から切り出した衝突瞬間の状況と試験自動車,台車が停止した衝突後1500 ms時の状況を図5に示す.

a) 右ハンドルの試験自動車を想定した試験

b) 左ハンドルの試験自動車を想定した試験

図5 衝突試験の実施状況

実施した2回の衝突試験において,牽引中に試験自動車や台車が不安定な挙動を示すことはなく,牽引方法に問題が無いことを検証した.2回の試験における衝突時の試験自動車と台車との位置ずれについては,目標に対して,左右方向,上下方向ともに10 mm未満のずれ量であり,JNCAPにおける公差範囲(左右±25 mm,上下±25 mm)に対して,十分に余裕があることを確認した.衝突後の台車は,あらかじめ設定したタイミングでブレーキ機構が正常に作動して衝突地点の近傍で停止し,試験後においても,台車各部の機能不具合や破損などが全く発生していないことが示された.

5. 試験自動車の加害性評価への対応

前述の通り,JNCAPにおけるMPDB前突試験では,衝突相手車への加害性低減性能についても評価されることになっており,その評価方法は先行して導入されているEuroNCAPを踏襲した.具体的には,台車の重心位置で測定した衝突時の減速度による「Occupant Load Criterion(OLC)」と,デフォーマブルバリアの変形量から算出する標準偏差「Standard Deviation(SD)」およびバリアの底付き有無を評価する「Bottoming Out(BO)」の3つの指標により相手車への加害性を評価するものである.

デフォーマブルバリアの形状を3Dデータ化し評価するには,大量の3次元データを面に変換する必要があるが,それらの測定には非接触スキャナーを使用することとした.非接触スキャナーは,三次元測定装置の拡張機能であり,レーザーとカメラを用いて一定の範囲を大量の点データとして測定可能である.図6に三次元測定装置に取り付けた非接触スキャナーによるデフォーマブルバリアの形状測定の状況を示す.図7に非接触スキャナーによる測定結果をもとに解析ソフトにより3Dデータ化した試験後のデフォーマブルバリアを示す.

図6 デフォーマブルバリアの形状測定の状況

a) 3D形状化した試験後のデフォーマブルバリア

b) デフォーマブルバリア衝突面の変形量分布

図7 解析ソフトにより3Dデータ化した試験後のデフォーマブルバリア

6. おわりに

2024年度よりJNCAPに導入された新オフセット前面衝突試験を確実に遂行するためにJARIが行ってきた試験機材の整備をはじめとする取り組みについて紹介した.同試験は先行して導入されたEuroNCAPをはじめ,ANCAP(オーストラリア)やC-NCAP(中国)で導入されており,さらに,2024年度はKNCAP(韓国)においても開始された.今回の設備導入によって,JNCAP以外の各NCAP試験への対応も可能になった.

自動走行や運転支援技術の著しい進化によって,自動車にはさまざまなセンサー類や制御装置が装備されるようになり,自動車側で衝突を回避する能力も日々向上し,“ぶつからない車”が現実味を帯びてきた.しかし,乗り物である以上は,乗員の保護が必要不可欠であり,衝突試験のニーズは途絶えることは無いと考える.一歩先に立って,JARIならできると認識していただける試験スキルを持つことで,今後も多様な試験のニーズに応えていけるよう努力していきたい.