2020 年 17 巻 2 号 p. 124-134

2020 年 17 巻 2 号 p. 124-134

本論文の目的は、民間企業が地域経営に果たす役割について、ソーシャル・イノベーションのプロセスにおける第2のダイナミズムという新たな理論的視座から、分析していくことにある。このために本論文では、Mulgan(2006)、谷本(2006)らによって提唱された、ソーシャルイノベーション研究におけるプロセスモデルを企業家精神のもたらすダイナミズムの観点から再検討を行い、地域活性化における民間企業の役割を捉える理論的視座を提示する。その上で、沖縄県島尻郡座間味村におけるダイビングを中心としたエコツーリズム事業の形成事例の分析を通じて、地域活性化に求められる民間企業の新たな役割と求められる行為を考察していく。

本論文の目的は、民間企業が地域経営に果たす役割について、ソーシャル・イノベーションのプロセスにおける第2のダイナミズムという新たな理論的視座から、分析していくことにある。

地域活性化において民間企業に期待されるのは、地域内の未利用資源や有休資源を活用した営利事業の構築を通じて、雇用や新たな税収を生み出していくことである。このために従来の地域経営研究においては、地域内の中小企業の活性化を推し進める政策(例えばインキュベーション施設や産学連携の推進)や、補助金の設置が進められてきた(e.g., 関・梅村, 2009)。

他方で近年のソーシャル・イノベーション研究において、民間企業は地域の抱える社会的課題に事業機会を見出し、地域内の未利用資源を活用した営利事業=ソーシャル・ビジネスの構築を通じて解決をしていく、社会企業家としての積極的な役割が期待されている。いわば社会企業家による企業家精神の発露に、民間企業固有の役割が見いだされていると考えられる。

この社会企業家としての役割について、ソーシャル・イノベーション研究は創出と普及のプロセスモデルを提示することで、各段階において求められる社会企業家の行為を分析してきた。そこで本論文では、企業家精神のもたらすダイナミズムという観点からプロセスモデルを再検討した上で、沖縄県島尻郡座間味村におけるエコツーリズム事業の構築事例の分析を通じて、地域活性化における民間企業の新たな役割を見出していきたい。

地域活性化において民間企業に期待される役割の1つは、地域内の未利用資源を利用し、新たな営利事業を構築し雇用を生み出していく、企業家精神(entrepreneurship)の発揮である(e.g., 山田, 2011)。近年のソーシャル・イノベーション研究において、この企業家精神は単なる営利事業の構築にとどまらず、地域内の社会的課題を営利事業の解決を通じて解決していく社会企業家(social entrepreneur)として捉えられている。

この営利事業としての社会企業家という理論的視座を提示したのが、Giddens(1998)による『第3の道』(the third way)である。Giddens(2000)は、企業家精神を単なる経済発展のエンジンを超えた社会変革への可能性として再評価し、Kanter(1999)によるベル・アトランティック社の事例に注目する(邦訳41-42頁, 93-94頁)。Kanter(1999)は、貧困層が大多数を占める学校に双方向通信が可能な通信教育システム提供する同社のプログラムが、対象校を国のモデル校にまで押し上げるとともに、同社も教育通信サービスの技術開発と運用データの蓄積によって長期的に利益を得たと指摘した。Giddens(2000)は,民間企業の持つ効率性を官民連携で取り入れようとする第3セクターを超え、社会的課題そのものを営利事業として解決していく企業家精神を、民営企業の新たな役割として見いだしていった。

この民間企業によるソーシャルイノベーションの実現は、主として米国における新自由主義学派の研究として展開されてきた( 木村, 2018, 100-106頁)。代表的研究者であるMulgan(2007)は、①社会的ニーズの発見と解決策の作成、②アイディアの開発、施策化及びテスト、③成功に基づく拡大と普及、④学習と適応による継続的な変革の4段階を経る、ソーシャル・イノベーションのプロセスモデルを提示する。

新自由主義学派は、一方でこのプロセスモデルの各段階で社会企業家が実行可能な行為を明らかにし、他方で教育現場でのケースメソッドを通じて社会企業家を育成していくことを目指すというリサーチアジェンダを有していた(木村, 2018, 106頁)。Mulgan(2007)はソーシャルイノベーションを四段階のプロセスモデルとして提示することで、一方で各段階において社会企業家に求められる行為を企業家研究、マーケティング論、経営戦略論などの観点から分析し、他方で社会企業家による事業機会の発見と試行(Plan)、事業の拡大と普及(Do)、拡大・普及に伴う問題への対応と学習(See)のPDCAサイクルを実施することを可能にしていくことで、ソーシャルビジネスを成功に導くというプラグマティックな狙いがあったと考えられる。

2.2 ソーシャル・イノベーションにおける2つのダイナミズムこのMulgan(2006)の議論を踏まえつつ、より精緻なソーシャル・イノベーションのプロセスモデルを提示したのが、谷本(2006)による創出と普及の2段階モデルである(図1)。まず創出プロセスにおいては、社会企業家が社会的課題に事業の可能性を見いだし事業化していく個別の行為に注目する。いわば、社会的課題に事業機会を見いだし、市場への接続によって新サービスという形で提供していく社会企業家による一連の行為が、ソーシャル・イノベーションにおける創出プロセスである。

それに対して普及プロセスにおいては、社会的企業家によって提供されたサービスのもつ新たな価値が、行政や地域社会といった多様なアクターとの関わりの中で普及し、ソーシャル・イノベーションへと結実していくことに注目する。例えば谷本ほか(2013)では、風力発電事業の普及を捉えた北海道グリーンファンドの事例において、生協、労働組合による支援のコミュニティ、地域住民、市民風車研究会といった様々なステイクホルダーと関わり、学習するための場として機能させる社会企業家のマネジメントに注目する。いわば普及のプロセスとは、社会企業家を中心とした多様なアクターとの関わり合いの中で、ソーシャル・イノベーション「新たな価値」へと共有されることで、市場の外へと拡がりを産み出されていくプロセスとして捉えられる。

この谷本(2006)によるソーシャル・イノベーションの創出と普及の2段階モデルは、Mulgan(2006)のモデルが見落としてきた民間企業がもたらす2つのダイナミズムを捉えたことに、理論的意義があると考えられる。

まず、社会的課題を認知した社会企業家によって、未利用資源の利用や未開拓の市場を開拓によって、社会的課題を新たな事業機会とするソーシャル・ビジネスを想起し、営利事業の構築と共に社会的課題の解決を図る創出のプロセスである。Mulgan(2007)が「①社会的ニーズの発見と解決策の作成、②アイディアの開発、施策化及びテスト」として捉えたように、Giddens(2000)がKanter(1999)のベル・アトランティック社の事例から見いだしたように、社会的課題から事業機会を見いだし、新製品・新サービスのアイディアを想起し、新規事業を構築してく企業家精神は、ソーシャル・イノベーション研究が営利企業に求めたダイナミズムである。本論文では便宜的に、この創出段階のダイナミズムを第1のダイナミズムと呼ぶことにしよう。

他方で、社会的課題を起点とする新製品・新サービスが、開発されたのみではソーシャル・イノベーションが完遂される訳では無い。ソーシャル・イノベーションは、社会企業家が創出した新製品や新サービスを利用する消費者が生まれ、その規模が拡大し、時には模倣する競合他社が出現していく普及のプロセスを経て、社会的課題の解決を可能としていく。実際、Mulgan(2006)も「③成功に基づく拡大と普及」をモデルにおいて指摘している。そこで谷本(2006)は、単なる経済的成功と模倣する競合他社の出現を超えた、社会企業家の積極的な役割を普及プロセスに求めていく。具体的に谷本・大室・大平・土肥・古村(2013)は、社会企業家の「相手を説き伏せる戦略」に注目する。民間企業は営利を求める主体であるが故に、地域内のアクター間の利害対立を招く可能性がある。それ故に、社会企業家は自らの事業を社会的課題と紐つけつつ、地域内の非営利組織や運動団体、政治家といった営利を標榜しないアクターに対して、その事業が提供する利益を「新たな価値」として理解を促していく必要がある。

谷本(2006)は創出―普及の2段階プロセスモデルを提示することで、普及プロセスにおける「相手を説き伏せる戦略」という、Mulgan(2006)に代表される新自由主義学派が見落としてきた、ソーシャルイノベーションにおいて民間企業が遂行する第2のダイナミズムを可視化した点で、大きな理論的貢献を有すると考えられる2)。

2.3 第2のダイナミズムの深耕とはいえ、 谷本(2006)が見出してきた普及プロセスにおける社会企業家の第2のダイナミズムには、社会企業家がソーシャルビジネスの創出と共に提示する「新たな価値」を、いか相手を説き伏せ共有させていくのかについて、社会企業家に求められる固有の能力を有する主体と捉えられていた点で、理論的課題を抱えている。これはOsborne(2013)や木村(2015)において、社会企業家の行為をブラックボックス化する「スーパーヒーロ仮説」として批判の対象とされてきた。

とはいえ、特異な能力を有する英雄として社会企業家を分析的に設定していくことには、一定の理論的意義があることも忘れてはならない。社会企業家を従来の企業家や社会運動家とことなる特異な主体として定義することで我々は、社会的課題に新たな方法で対峙するユニークな主体を見出すことも可能になる。他方で英雄として社会企業家のイメージは、社会的課題に新しいアプローチを試みる主体にとって、自らの行為を正統化し、まさに多様なステークホルダーを「説き伏せる」パワーを入手しうる。研究活動と地続きに繋がる現象との関わりを考慮に入れれば、英雄としての社会企業家を想定することそのものには、一定の実践的な含意があると考えられる(高橋, 2018, ⅲ−ⅴ頁)。

もちろん、英雄として社会企業家を強調することそのものが、近年のソーシャル・イノベーション研究において理論的課題とされていることを、見逃すことはできない。例えばDey and Steyaert(2016)は、社会企業家が提示する「新たな価値」が社会的に共有されるプロセスをソーシャルイノベーションとして捉えてきたことを、過剰にイデオロギー化された理論的視座であると経営倫理論の立場から批判する(p. 627-629)。彼らは社会企業家を新自由主義に抵抗する主体として位置付け、「新たな価値」の共有とは抵抗を通じた新たな秩序の構築を図る行為であると指摘するのである(Dey and Steyaert, 2019, p. 632-633)。それゆえソーシャルイノベーションにおける普及プロセスは、「善悪の臨界に望む闘いとして倫理の担い手たる社会企業家の実践」(石黒, 2019, 232頁)として把握していく必要がある。

この経営倫理論からの近年の批判を踏まえたとき、民間企業によるソーシャルイノベーションにおける第2のダイナミズムとは、社会的課題に事業機会を見出し、そこから得られる利潤が公益に資するものであるとともに、その利潤を民間企業の経営者として専有していくことをステークホルダーから認可を得ていくという、倫理的な困難を伴う闘いのプロセスである。だとすればソーシャルイノベーションにおける普及=第2のダイナミズムにおいて、 Mulgan(2006)が指摘する市場における成功と事業の拡大は普及の一面でしかない。その意味で、欧州を中心として展開されてきた社会政策学派において議論されてきた、社会的課題に事業機会を見出し、市場を利用することで解決していく社会企業家との公民連携を通じて営利事業を社会的事業へと転換していく必要性を指摘する市場の公共への再埋め込み(socio-political re-embedding; Gardin, 2006: 132)の議論もまた、普及のプロセスとして捉えていく必要がある。 谷本(2006)が提唱する相手を「説き伏せる戦略」とは、このような多様な普及のプロセスにおける社会企業家の第2のダイナミズムを先駆的に捉えてきたと考えられる。

2.4 地域活性化における民間企業の役割以上、本論文ではソーシャル・イノベーション研究におけるプロセスモデルについて、第2のダイナミズムの持つ理論的課題を研究動向を通じて再検討してきた。改めてプロセスモデルにおける2つのダイナミズムから捉え直したとき、地域活性化における民間企業の役割とは以下のように再定義されると考えられる。

まず民間企業は、地域の抱える課題から事業機会を見出し、新規事業の構築を通じて解決していく、第1のダイナミズムの担い手になることが求められる。この第1のダイナミズムは、未利用資源を市場に再接続し、新たな価値を生み出す社会企業家の実践として捉えられる。例えば商店街活性化に注目する 木村(2018)は、有給不動産をリフォームし賃貸市場に接続していくことで、新たな借り主へとつなげていくことで、シャッター通り商店街を再生していくまちづくり会社に注目する。第1のダイナミズムにおける地域活性化における民間企業の役割は、地域内の未利用資源を市場へと接続し、新たな価値を生み出す新規事業の構築として捉えられる3)。

他方で、民間企業が未利用資源を市場に接続する新規事業の構築によって、地域活性化がもたらされるとは限らない。例えばその事業から生み出される利潤が民間企業によって独占状態に置かれたり、地域外のアクターに収奪される状況に陥った場合(例えば、大企業との取引を重視し、地域に利潤を還元しない事業化)、第1のダイナミズムは地域を活性化するのではなく、富の格差という新たな問題を生み出してしまう。それ故に第2のダイナミズムにおいて民間企業は、新規事業を地域活性化に紐つけていくことで、その事業の成長を促しつつ、持続可能性を確立していく役割を担うことが求められる。 谷本(2009)が「多様な主体の利害との関係的なルールを結んでいく動的なプロセスを読み解いていく視点」(谷本, 2009, p.34)から社会企業家の行為を捉える必要性を求めているように、民間企業が多様なアクターと関係を取結び、自ら生み出した営利事業を地域活性化へとつなげていくダイナミズムを捉え直す、具体的な行為に注目していく必要があると考えられる4)。

本節では地域活性化における民間企業の役割について、沖縄県島尻村座間味村におけるダイビングを中心としたエコツーリズム事業の事例を通じて、より具体的な行為を明らかにしていきたい。

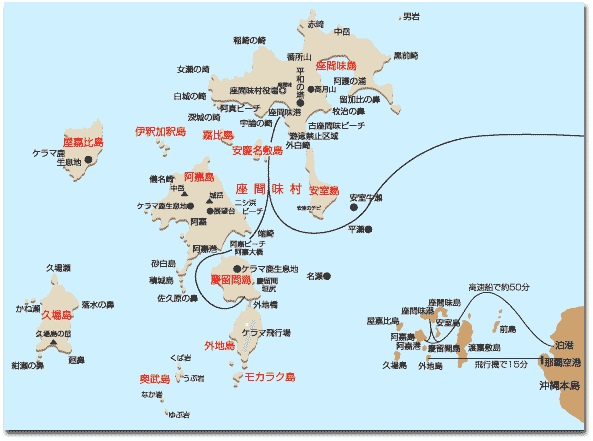

座間味村は那覇市の西方約50kmの慶良間海域に位置する。座間味島、赤島、下馬島、玖波島、耶嘉美島などの小島で構成され、人口は894人(2019年現在)。現在の主な産業はダイビングを中心としたマリンレジャーの提供である。同村には約40軒のダイビングショップがあり、毎年約10万人の観光客が訪れている。ダイビングショップ1軒あたりの年間売上は1000万円から2000万円であり、宿泊費や飲食代金を含めた全体的な経済効果は40億円程度と見込まれている。同村はダイビング事業によって沖縄県の近海離島地域では数少ない人口増加に成功し、2008年にエコツーリズム推進法に基づく認定事業者の第1号に選ばれ、我が国におけるエコツーリズムの成功例としても知られている。

本論文では同村におけるエコツーリズムの成立について、2003年のヒトデ大量発生・大量絶滅のピーク時、2004年にエコツーリズムを標榜して自主ルールに基づくダイビング事業が開始された時、 2007年のエコツーリズム推進法の制定により慶良間海域にエコツーリズム法的に認可された時の3期間にわたり、エコツーリズムを主導した社会企業家2名、座間味村の漁民幹部、座間味村の村長、座間味村にある研究所の研究者、座間味村で開催された会合を観察し、足かけ10年以上にわたるフィールドワークを実施した。

3.1 未利用資源の市場への接続―資源としてのサンゴ礁の発見―歴史的に座間味村の基幹産業となっていたのは、鰹漁と鰹節(慶良間節)の製造販売であった5)。戦前は3ヶ月の漁期で1年分の稼ぎを得ていた座間味村の鰹産業も、乱獲がたたり終戦後には近海の鰹資源が枯渇する状態に陥り、職を求めた人々が沖縄本島(那覇)や本土に移住し過疎化が進んでいた。この過疎化の流れを止めたのが、1970年代頃から現れたダイビング客であった。米軍人や石原慎太郎・裕次郎兄弟、加山雄三といった芸能人が豊かな珊瑚礁が残る座間味村を訪れ、地元の漁業者の船を借り上げる形でダイビングを楽しむようになった。愛好家の間で国内有数のダイビングポイントとして知られ始めた座間味村は、1985年頃から始まったバブル景気のさなかにダイビングがレジャースポーツとして流行したことで、多くの環境客が訪れる観光地へと変わっていった。

このダイビング産業の成立に伴い、資源として価値を見いだされたのがサンゴ礁であった。戦後の座間味村における漁業は、早朝に船を出し、たとえ魚が捕れたとしても燃料代程度の値段にしかならない場合が多かった。魚は相場商品であり、市場のニーズと漁獲高によってキロ当たりの単価が大きく変動する上、沖縄県内の市場はそれほど大きくない。

しかしダイビング業が成立するに伴い、鰹産業時代は網を張るにあたって邪魔な岩でしか無かったサンゴ礁が、現金収入を得ることが可能な資源として再発見されることになる。実際、漁業では燃料代を引けば1日数千円〜数万円の売り上げしか得られなかったのに対し、ダイビング業では1日で客1人につき1〜3万円の収入が見込めた。更に、ダイビングショップに旅館を併設すれば、宿泊料も収入として期待できる。天候や海の状況にも左右されるが、自前の船を持つダイビングショップの場合、ゴールデンウィーク頃から8月一杯までの約4ヶ月間で、1000万円以上の売り上げを得ることが可能になった。いわば、ダイビングという基準の下で、ただの岩礁でしかなかったサンゴ礁が市場に接続されることで、利益を産み出す資源へと化けた(再発見された)のである。

3.2 基準作りによる価値の創出―エコツーリズムとしてのダイビング事業の再定位―この座間味村のダイビング事業者にとって課題となったのが、サンゴ礁の管理であった。沖縄では1989年と2002年に高水温によるサンゴ礁の白化現象とオニヒトデの大量発生が重なり、沖縄本島近海のサンゴ礁が壊滅的打撃を受けた。座間味村のダイビング事業者達は、オニヒトデの食害と相次ぐサンゴ礁の白化現象に直面することで、ダイビング産業の存続のためにサンゴ礁を保全する必要性に迫られた。

サンゴ礁の保全のためには、単にオニヒトデが大量発生したポイントで駆除するだけではなく、サンゴ礁のある海域を定期的に巡回し、サンゴの状態とオニヒトデの発生状況をモニタリングしなければならない。このために座間味村のダイビング事業者達は、1998年に地元漁協と連携したダイビング組合による海洋保護区域(MPA: Marine Protect Area)を設置した(図2)。

このMPAは、座間味村のダイビング事業者は地元漁協と連携する形で、産卵可能で大きなサンゴ礁が生き残っている3箇所のポイント(ニシハマ、安慶名西端、安室島東端)を、MPAとして設置し3年間の使用禁止を決定した。更に、ダイビング協会では①ダイビングポイント付近の砂地海底にコンクリートブロックと繋留用ブイを2基設置し、一度にアクセスできる船の数を制限する、②複数有るダイビングスポットをローテーションで閉鎖し、サンゴ礁の回復を図るといった自主ルールを設定していくことで、MPA以外のサンゴ礁の保全を図っていった。この保全活動の成果は、 谷口(2003, 2005)によって壊滅状態であったサンゴ礁に30~50%の回復が見られ、慶良間海域のサンゴ礁で産卵される卵が沖縄本島沿岸に漂着し、定着していることを示す学術論文として発表された。この学術論文の発表を境に、座間味村のダイビング事業者はエコツーリズムの担い手として評価されることになる。座間味村のダイビング事業者自身も、座間味村のダイビング=エコツーリズムであると積極的に発信し、2005年の全島でのISO14001認証と慶良間海域のラムサール条約への登録にダイビング協会として主導的な立場を担っていった。

この座間味村のダイビング事業者によるルール設定に基づくサンゴ礁保全活動を通じたエコツーリズムへの転換は、2つの効果を生み出していくことになる。第1に、慶良間海域におけるサンゴ礁がダイビング事業者の単なる収益源から、沖縄本島のサンゴ礁復活の鍵を握る資源へと価値が増殖していった。第2に、この価値の増殖をもとにエコツーリズムを宣言することで、1ダイビングあたりの単価を上げることが正統化され、サンゴ礁から産み出される収益を拡大し、事業と環境保全の持続可能性が共に高まることになったのである。

3.3 市場の公共への再埋め込み―高収益事業としてのエコツーリズムの普及―他方で、増殖していくサンゴ礁の価値は、ダイビングによって収益を求めるアクターを招き入れることになる。2000年代の座間味村における課題は、年々増加する那覇のダイビング事業者による慶良間海域の操業をいかに管理下に置くのかということであった。

これを目的として2006年に設置されたのが慶良間海域保全会議(翌2007年に慶良間自然環境保全会議へ改組)である。この組織は、座間味村および渡嘉敷村のダイビング協会が設立し、顧問に座間味・渡嘉敷両村長、事務局もまた行政の課長を置くことで、具体的な法的根拠こそ無いものの、座間味村の自主的な取り決めでしかなかった従来のダイビング協会のダイビングルールを、那覇のダイビング事業者に普及していくことを目的としていた。

この慶良間海域保全会議を設立した狙いとして注目すべきは、那覇のダイビング事業者を排除することを主目的としていないことであった。

慶良間海域保全会議は、エコツーリズムの名の下で高い価値を生み出した慶良間海域のサンゴ礁の利用ルールを設定していくことで、収益を求めサンゴ礁にアクセスを図る地域外のダイビング事業者を組織化し、オニヒトデの駆除を初めとするサンゴ礁保全に動員していくことを目指していた。もちろん、慶良間海域保全会議が設定するルールは那覇市・座間味村・渡嘉敷村の行政が関わっているとはいえ、法的な拘束力を有さない。

ところが、2006年の参議院本会議においてエコツーリズム推進法が成立したことが追い風になる。この法案は、「当該市町村の区域の内、エコツーリズムを推進しようとする地域ごとに(中略)、当該事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源または観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他エコツーリズムに関連する活動に参加する者並びに関係行政機関及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会を組織する(第五条)」ことによって、エコツーリズム推進協議会が「特定自然観光資源を指定(第八条)」し、「特定の自然観光資源の所在する区域への立ち入りにつき予め当該市長村長の承認を受けるべき旨の制限をすることができる(第十条)」ものである。この法案では、特定自然観光資源の利用について県に許認可の権限が委託され、エコツーリズムを実施するためには年40日程度の「資源」の管理義務と報告実績が求められるだけでなく、認可を受けていない事業者が特定観光資源を利用した場合の、罰則規定(30万円)まで存在する。

座間味村は2008年に、同法に基づく第1号団体として認可を取得した。座間味のダイビング事業者は、このエコーリズム推進法に基づく認定団体として排他的に慶良間海域を利用していく法的根拠を得た。しかし、同法に基づいて年40日のサンゴ礁の保全実績を有する事業者に対して、慶良間自然環境保全会議への加入と慶良間海域での操業を許可する義務も発生する。このことについて、エコツーリズムを標榜する座間味村のダイビング事業者達は、この義務を「沖縄のサンゴ礁を守る仲間が増えるし、将来的には沖縄本島でのエコツーリズムが推進される」という立場から、歓迎していくのである。

本論文ではここまで、座間味村におけるエコツーリズムの成立過程の記述を行ってきた。座間味村の元漁業者がサンゴ礁を資源として見いだし、その保全活動を通じてエコツーリズムを志向し、行政との連携やエコツーリズム推進法による法制化に至ったプロセスは、 谷本ほか(2006)が提示してきた創出→普及プロセスの典型的な事例であるように見える(図2)。

しかし、地域活性化における民間企業の役割という理論的視座から捉え直したとき、第1・第2のダイナミズムにおいて民間企業が果たす新しい役割が見いだされていくことになると考えられる。

まず、第1のダイナミズムにおいて、民間企業は地域活性化に利用しうる地域内の未利用資源を市場に接続していくことで、新規事業を構築していく。ここで注意せねばならないことは、社会企業家がいかに未利用資源に眠る新たな価値を発見していくのか、と言うことである。座間味村の場合、1980年代初頭に新たなダイビングスポットを求めるダイビング客との出会いから、座間味村の人々はサンゴ礁が魚の集まる岩礁ではなく、ダイビング客を案内することで料金が発生するという、新たな価値を見いだしていった。いわば、社会企業家は未利用資源そのものに新たな価値を見いだすのではなく、市場取引の実践から、既存の取引が生み出す価値との偏差として新たな価値を見いだしていくことになる。いわば民間企業としてのエージェンシーを有するが故に、市場と地域内の未利用資源を結びつけ、新たな価値を創出するダイナミズムを発揮できると考えられる。

次に、第2のダイナミズムにおいて民間企業には、新規事業を地域活性化に紐つけていくことで、その事業の成長を促しつつ、持続可能性を確立していく役割を担うことが求められる。座間味村においては、過去のカツオ資源の過剰利用に伴う村落の衰退の経験から、サンゴ礁の過剰利用を抑制し、座間味村の持続可能性を確立していくための新たな倫理としてエコツーリズムが提唱されることになった。

ここで改めて注目せねばならないことは、なぜ、人々がサンゴ礁に価値を見いだし、保全すべき資源として対象化していったのか、という点である。極論すれば、たとえエコツーリズム推進法のもとで認可されたとしても、対象となる自然がエコツーリズムとして利用可能な資源で無い限り、その対象となる自然を守る人々の拡がりは生まれない。むしろ座間味のダイビング事業者は、サンゴ礁を観光市場へと接続し収益源とした第1のダイナミズムを経て、エコツーリズムという基準の下で収益を生み出す資源としてサンゴ礁を保全対象としつつ、高収益を産み出す資源へと再構成していく活動を通じて、ダイビングビジネスをエコツーリズムへと紐つける第2のダイナミズムを生み出した。エコツーリズムとは、自然を観光資源として対象化し管理の対象としていくことで、高収益と持続可能性を生み出す仕組みである。いうなれば、対象とする自然の価値を増殖し、高収益を産み出す資源へと作り込んでいくことをなしに、その自然を利用しようとする観光客も、その観光客を相手に事業を営む同業者や提携相手も出現せず、エコツーリズムと呼ばれる事業の生態系は成立し得ない。このことを踏まえたとき、地域活性化における普及=第2のダイナミズムは、市場の外にある主体―すなわち行政や政治の次元を担う主体―によってのみ担われるわけでは無い。むしろ、第1のダイナミズムを通じて民間企業が産み出した新たな価値や資源に利害を見いだし、関与しようとする行政や非営利組織、政治家、運動家という主体や、法制度や許認可といった制度的環境を新たな与件として取り込み、収益を生み出す(社会的)事業の断続的な再構築のプロセスの内に、普及という現象が生じていく。いわば、社会政策学派がソーシャルイノベーションに求める市場の政治的再埋め込みとは、政治や行政を担うアクターではなく、民間企業が主導的に担う役割であると考えられる。

もちろん、この普及=第2のダイナミズムにおける民間企業の役割について、先行研究が市場に無自覚であった訳ではない。例えばMulgan(2006)は、市場で成功したソーシャル・ビジネスの普及において、他企業によるビジネスモデルの模倣や学習を強調してきた。しかし、行政からの許認可や法制化に基づいた正統性の獲得戦略を強調したことで、市場のダイナミズムから社会的課題に対する新たなソリューションを提供する社会企業家の本来的な機能を見失ってきた。この意味で、普及を改めて市場から捉え直し、それを担う民間企業の役割を具体的な行為の次元から発見していく必要があると考えられる。