2020 年 17 巻 2 号 p. 75-89

2020 年 17 巻 2 号 p. 75-89

近年、地方創生やソーシャル・ビジネスへの注目の高まりから、経営学領域においても地域活性化を事例とする研究が増えている。なかでも代表的なのはソーシャル・イノベーション(SI)・プロセスモデルに関する議論があるが、そこにおける地方自治体の存在は、正当化の源泉であり資源と事業機会を提供するという行政の役割概念と同一視されてきた。しかし、地方自治体は、法制度の整備や制度設計により、地域内外の資源を新結合し地域活性化を強力に推進し得る、強力な変革主体として分析可能である。本論文は、地方自治体をSIプロセスの中心に捉え直すことで、地方自治体が社会企業家としての行動をとることの可能性について指摘するものである。社会企業家が社会問題の解決を目指し、動員可能な資源を利用した事業を開発することで社会問題の解決を図るのであれば、地方自治体もまた、地方自治を取り巻く制度的環境の下で構造的不公平に晒されている存在であり、地域活性化のために自らの裁量で動員可能な資源を用いた事業を構想し実行する。さらには地域内で生じた草の根的なSIを、国政レベルに紐づけることにより資源動員を行うという独自の役割を果たしていくことが可能な存在である。

そのことを経験的に裏付けるために、島根県隠岐郡海士町の島嶼活性化事例を分析する。島嶼などの閉鎖された土地や過疎化が進む地域では特に、地方自治体が企業家的役割を担わねばならない。海士町事例では、自治体が主導となり島の資源を利用し、外需を獲得するという方策をとり、海士町でビジネスを試みようとする島外起業家たちの自助努力を取り込みつつ、民間企業が設立されていった。更に、外部人材獲得を継続するために町営の事業が進められ、多数のヒット商品や新会社設立を生み出していった。この様に海士町は自治体が企業家的役割を担うという、これまでのSI研究とは異なる地方自治体の役割を明らかにしている。

2014年11月28日、「まち・ひと・しごと創生法案」が成立して以降、経営学領域においても地域活性化に関する研究に注目が高まってきた。しかしこの研究は近年に始まったものではない。これは1970年代の地方分権論の文脈で語られ始めた研究であり、主に公共政策領域で議論されてきた。特に地方分権の流れの下、地方における地場産業の活性化や地域振興を説く議論(e.g., 清成, 1981)と、地域自立を唱える議論(e.g., 中村, 1993)としてスタートしたものである。後者の潮流は、大分県の平松知事が提唱した「一村一品運動」や竹下内閣の「ふるさと創生」事業等の行政施策と相まって、地域おこしやまちづくり運動として全国に広がっていった。その後、1990年代後半、「まちづくり三法」が制定されたことを契機に、中小企業政策や中心市街地活性化政策、Town Management Organization(TMO)の設立に係る議論と結びつくことになり、地域活性化を研究する学際的領域として急激な成長を遂げた。

この、新たな地域活性化研究の特徴は、工業団地の作成による大企業誘致等のような従来の行政主導の都市計画とは異なり、地域住民が、地域内の既存の資源の新たな価値を見いだし、観光業を始めとした新たな産業の創出という、地域住民主導型の地域再生に注目することであった(e.g., 本間, 1994)。しかし、これら事例研究の蓄積が進むにつれ、地域活性化を成功させるスーパーマンのような起業家への注目が高まり、その主体として活動すべき地方自治体の役割が固定されていくこととなった。この背景には、大きく2つの影響があると考えられる。ひとつは行財政学において行政組織は政策を忠実に遂行する器として位置づける(e.g.,小西, 2007)考え方である。そしてもうひとつが、経営学領域で発展したソーシャル・イノベーション(SI)研究において地方自治体の役割が固定され、予定調和な分析の蓄積が進んだことにあると筆者は考える。萌芽期のSI論においては、地方自治体の役割はイノベーションを生み出す事業主体に対して法制化や許認可による正当化か、助成金等の資源や事業委託という形で事業機会を提供する役割を持つ主体として分析されてきた(e.g., Goldsmith, 2010)。確かに、既存研究がいうところの役割は重要である。しかし、SIが、通常のイノベーションとは異なり、社会そのものに影響を与える変革と捉えるものであるなら(e.g., Dees et al., 1998)、その担い手の範疇には地方自治体も含まれる(e.g., Drucker, 1985)。本論文は、先行研究、特にSI研究によって固定化された地方自治体の役割を再考するものである。

次節において先行研究における地方自治体の役割についてレビューし、そこにみられる理論的な限界について検討する。谷本(2009)が提唱するSIプロセスモデルにおいては、地方自治体はSIのアクターとなりうることが指摘されつつも、イノベーションの創出のための事業機会の提供や、普及のための正統性の担保として固定化されてきた。SIを「社会的企業におけるイノベーティブな取り組み」(谷本, 2009, 32頁)と定義づけることによって、地方自治体を中心的アクターから排除しているのである。この企業サイドに偏ったアプローチでは「社会企業家が作り出す新たな構造そのものがイノベーションである」という重要点を取りこぼしてしまう。SIとはなんらかのアクターによってなされる資源の新結合によって生み出される社会構造変革だからである。しかし、近年の地域活性化事例を紐解くとき、地方自治体そのものが地域イノベーションを起こすために新結合を行う変革主体としてみることが可能である。この分析枠組みを経験的に証明すべく、3節においては島根県隠岐郡海士町の事例を考察する。最後に4節で、事例から導き出された発見事実から導かれる理論的・実践的含意を考察する。

先にも述べた通り、地域活性化研究は地方分権論の文脈で語り始められたものだが近年は学際的な研究が進み経営学領域でも分析対象として注目されている。その分析枠組みとしてSI論を参照しつつ「地域に属する人々の間に新しい秩序や関係性をつくり出し、社会変革を推進すること」に注目する研究領域として理論的発展がなされている(野中・廣瀬・平田, 2014, p.49)。我が国においてSI論を語るとき、分析枠組みとして谷本寛治が提唱するSIプロセスモデルが最も有名である(e.g., 谷本, 2009)。SIプロセスモデルは、社会的課題の解決を目指して、既存の地域社会に存在する資源を基盤に事業を立ち上げる過程を、多様なステイクホルダーの関係性に焦点を当て分析する(谷本, 2009, p.34)。例えば、谷本・大室・大平・土肥・古村(2013)は、我が国における地域活性化事例を、SIプロセスの創出と普及の2段階に分けて分析している。そこでは、創出プロセスが①社会的課題の認知、②ソーシャル・ビジネスの開発、普及プロセスが、③市場社会からの支持、④SIの普及として説明する。

このSIプロセスモデルにおいて、地方自治体は重要なアクターであるとはされている反面、事例分析における記述において、その役割は行政として、固定化された議論となっている。第1に正当化の源泉としての役割である。普及のプロセスにおいて行政は、お墨付きを与え、制度化・法制化することで社会的事業が価値あるものであることを証明する役割を担う(大室, 2010)。第2に、資源提供者としての役割である。行政は、社会企業家がビジネスを始めるにあたって、補助金や助成金を提供することで社会的課題の解決の一翼を担う(関谷・大石,2014)。そして、第3に、事業機会の提供という役割である。これには2つの側面があるが、1つは、そもそも行政の提供するサービスには限界や課題があるため、社会企業家がビジネスを通じた課題解決の機会を見出すという議論と(土肥, 2009)、行政が補助金制度や社会企業家が生まれることを積極的に支援する政策を掲げているために、そこから利益を得ようとして企業家が生まれるという議論である(e.g., Jaffe, Adam and Palmer, 1997; 高橋, 2012)。この様に、SIプロセスモデルにおける地方自治体の役割は、社会企業家が変革の主体や市場性の表象として固定化されているのと同様に(e.g., 渡辺・露木, 2009)、正当化の源泉、資源の提供者、事業機会の提供者たる行政として固定化されてきた。

この前提をもとに事例分析が行われた結果、地方自治体は地域活性化の背景として描かれてきた。これは、正当化の源泉であり資源と事業機会を提供する行政という役割概念を、地方自治体と同一視する錯誤から生まれた理論的課題であると考えられる。むしろ、地方自治体は、法制度の整備や制度設計により、地域内外の資源を新結合し地域活性化を強力に推進し得る、強力な変革主体として分析可能なのではないだろうか。SIプロセスモデルを地方自治体中心に捉え直すことで、新たな分析視角を導出すことが可能なのである。

まず、創出プロセスで注目すべきは、社会企業家によって行われるソーシャル・ビジネスの契機となる社会的課題の認知であるというところである。しかし、プロセスモデルの既存研究は社会企業家という感受概念に惹きつけられる形で、社会企業家を行政や市場に紐付けられない主体であることを暗黙の前提としてきた。しかし、社会企業家が社会問題の解決を目指し、動員可能な資源を利用した事業を開発することで社会問題の解決を図るという行為そのものが重要であるという点に改めて注意する必要がある。地方自治体もまた、地方自治を取り巻く制度的環境の下で構造的不公平に晒されている存在であり、地域活性化のために自らの裁量で動員可能な資源を用いた事業を構想し実行する変革主体となりうる。だとすれば、プロセスモデルにおいて社会企業家が社会的事業を構築する変革の遂行主体という役割概念であるのと同じく、地方自治体もまた社会企業家としての分析対象となる。

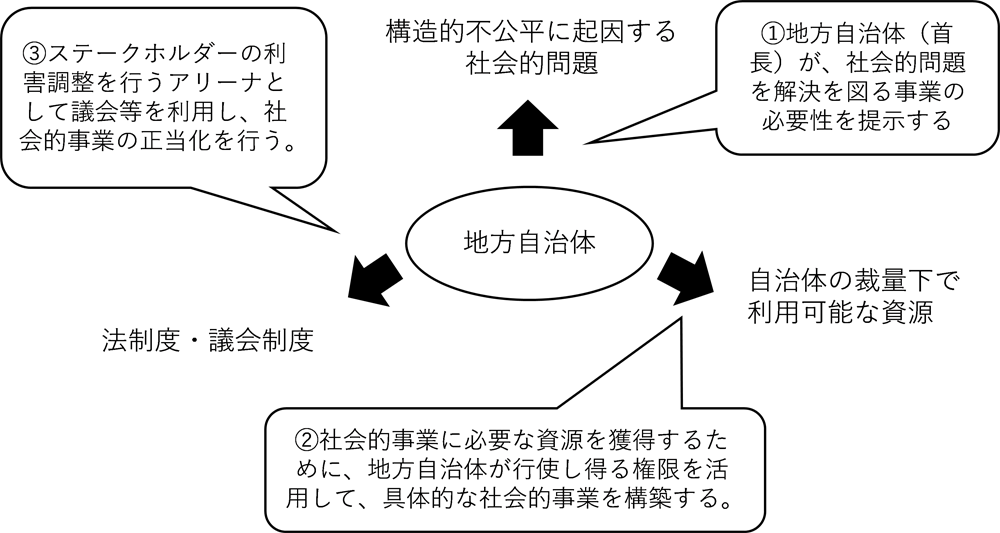

地方自治体の行う地域活性化をソーシャル・アントレプレナーシップとして捉え直していくとき、普及プロセスにおいては正当化の源泉という単純化された役割に固定化されていた自治体はその他の役割を担う中心的アクターとなる。特に、地方自治体は国政と異なり、首長が行使し得る権限が大きい。また、地方議会は地域内のステイクホルダーの代表者によって構成されている。地域住民の利害を反映する利権団体なのだ。そのため首長によるイニシアティブの発揮と地方議会での法制化に関わる議論の場を、地域内外のステイクホルダーとの利害調整のアリーナとして利用することが可能になる。更に、地方自治体は第3セクターや外郭団体の設置などの権限を持つことに加え、国政レベルで計画され各省庁が実施する各種事業や助成金を獲得する、条例を策定する等、自身の裁量の下で多様な事業の推進を可能とする強力な存在である。つまり、地域内で生じた草の根的なSI創出を、国政レベルに紐づけることにより資源動員を行うという独自の役割を果たしていくことが可能なのである。この様に、地方自治体の実践に社会企業家的役割を見出すことで、地域活性化におけるその行為は以下の通り分析されると考えられる(図1)。

第1に、地方自治体(特に首長)が、社会的課題解決のための新規事業の必要性を提示する。具体的には、地方自治体を取り巻く構造的不公平の下で生み出される社会的課題と、その解決のために必要となる権限と資源の新たな利用方法を開拓していくことで地域活性化を遂行する必要性を自治体が掲揚する。第2に、地方自治体が、社会的事業に必要な資源を獲得するために自身の裁量の下で行使し得る権限を通じて、具体的な社会的事業を構築していく。第3に、地域内で資源を有する既得権益者や、社会的事業に参加する地域内外の利害関係者の利害関係を調整するアリーナとして議会等を利用していくことで、社会的事業の正当化を行っていく(木村, 2015)。この分析枠組みを経験的に裏付けるべく、次節において島根県隠岐郡海士町で行われた島嶼活性化事例を考察する。

島根県隠岐郡海士町は、面積33.54km2、人口2500人の小さな島である。周囲は対馬海流に囲まれた好漁場であり、離島でありながら水源を持つため農業も可能な豊かな島であった。1950年には人口6986人にまで達している。しかし、高度経済成長に伴い、わが国の産業構造が第1次産業から第2次産業にシフトして行くにしたがって、島民は職を求めて若者が島外に流出し、少子化、過疎化、高齢化が進んでいった。

これに追い打ちをかけたのが、小泉政権における「三位一体の改革」である。2004年に地方交付税が1億3千万円(当時の町税収入に匹敵する金額)も削減された。この財政危機に対して、海士町は基金を取り崩すことで対応したが、1994年度に15億円あった基金は、2004年度には4億円近くにまで減少した。海士町は2001年段階で、年間予算の2.5倍にあたる102億円借金を抱えるようになり、地方交付税の減額と基金の減少から、財政再建団体に転落するのは時間の問題であった。この財政危機に際して、海士町は山内町長による指揮の下で、「島おこし」を実施していく。

この改革は、海士町の財政再建と人口流出の抑制を目指す「守り」の改革と、行財政改革、人口施策と外貨を獲得して島内に新たな産業基盤の構築を目指す「攻め」の改革から構成される。これまで町の主たる財源であった、国庫補助金や地方交付税の増額が見込めず、これ以上の起債が困難な状況において、地方自治体が最初に迫られる財政再建策は、人件費を中心としたコストカットである。海士町においても同様であった。山内町長は着任直後、自身の給与の大幅カットを表明する。この表明に呼応する形で、管理職、一般職員、町議会議員、教育委員が、相次いで自主的に給与カットを申し出た。実際、2004年度と2005年度に、町長は50%、助役・議員・教育委員は40%、職員は16~30%という大幅カットが実施された。行政によるこれらの給与カットに応えるように、島の住人も自主的に各種公共料金の値上げや補助金の減額ないし撤廃を申し入れた。これらのコストカットによる財政再建策によって、2004年度に4億円にまで減少していた基金は、2009年度には8億3千万円にまで増加した2) 。

一般に、町長主導による行政職員の給与削減は、困難を極める。地方自治体職員の労働組合の連合体である、全日本自治団体労働組合(自治労)からの根強い反対に加え、同団体は日本でも屈指の集票能力を持っている。町長が財政再建を目指して給与カットを志向しても、労働組合と自治労をサポーターとする議員の反対に挟まれ、頓挫する場合が多い。

その困難に対して海士町が給与カットを始めとした財政再建に成功したのには、2つの背景が存在する。

第1に、海士町が財政再建団体に転落するという危機感の下で、改革をスローガンとする山内氏を町長に選出したことである。海士町に限らず、地方自治体の首長選挙は、地元に根付いた地縁・血縁に基づく無風選挙に陥りやすい。実際、2002年の首長選挙に際して、山内氏の支持を表明した町議会議員は1名だけであった。政治的には圧倒的に劣勢であった山内氏が当選を果たしたということは、行政職員を含めた島民の大多数が山内氏の掲げる改革に賛同したことを意味する。海士町の一連のコストカットは、選挙を通じて島民の民意が確認されたことに基づいている。

第2に、約2,500人という、互いに顔の見える密接な社会関係が形成されていたことが、行政のあらゆるコストカットにプラスに働いた。先に述べたように、海士町の給与カットは、町長が自らの給与の50%カットを表明した後に、職員側から自主的に提案されたものであった。同様に、各種公共料金の値上げと補助金のカットも、町長と議員、職員の給与カットを受けて、住民側から申し入れられたものである。2002年の選挙において、島内で財政再建への危機感が共有された上で、互いに顔が見える密接な関係が島内で形成されていたため、自治労を始めとした政治的な外圧に対して、島民の一致した決断としてコストカットを断行することが可能になったと考えられる。山内町長の就任後に、官民一体となって行われた一連の財政再建策を通じて、海士町は財政再建団体への転落を回避することに成功した。しかし、行政職員の給与カットや、補助金の停止、公共料金の値上げは、一時的な財政再建に効果があるものの、長期的には島民の暮らしに影響が出る。そこで、給与カットで捻出した財源を、改めて「島おこし」に利用していく必要がある。

3.2 島前高校魅力化プロジェクトこの際に焦点化されたのが、隠岐諸島・島前地域唯一の高校である、島根県立隠岐島前高等学校であった。折からの人口減少と、中学卒業後に本土の高校に進学させる家庭の増加に伴って、この時期の入学者が毎年30人を切っていた。これは、「島では学力が伸びずに進学に不利」という保護者の認識に加え、島内で就職先が無い状態で将来的に島外に職を求めるのであれば、より就職に有利な本土の高校に進学させた方が良い、という判断に基づくものであった。

しかし、このまま入学者が30人を切り続けると、県立高校の設置条件である21人を満たせなくなり、隠岐島前高等学校は統廃合の対象となってしまう。島から学校が無くなってしまうと、中学卒業後に島の若者は本土に流出してし、遠からず海士町は老人だけの島になる。また、島での子育ては、中学校卒業以降からは子ども1人につき仕送りが3年間で450万円程度必要となることにもなる。つまり高校生の子どもを持つ家庭にとって子育てのしにくい町となることは人口流出やUIターン者の減少に繋がる恐れがあった。それを避ける為に、隠岐島前高校と島前三町村(西ノ島町、海士町、知夫村)の行政・議会・中学校・保護者・同窓会から構成される「隠岐島前高等学校の魅力化と永遠の発展の会」が発足し、島外からも生徒が集まる学校づくりを目指す「島前高校魅力化プロジェクト」が始まった。

まず、「島では学力が伸びずに進学に不利」という父母の認識を変えるために、小規模校であることを強みとして活かし、一人一人の生徒に手厚い指導を行う「特別進学コース」を設置した。更に、大手予備校で指導暦のある講師を招聘し、高校と連携した公営学習塾である「隠岐学習センター」を設置することで、本土と変わらない学習環境を整えていった

次に、高校卒業後は島を離れて本土の大学に進学する、あるいは職を求めるという慣習を変えるために、「地域創造コース」を設置した。これまで、隠岐島前高校の卒業生の9割は島外に進学・就職していた。これは、海士町に就職先が無い、という現実から生まれた選択でもある。そこで「地域創造コース」では、海士町で「就職する」のではなく、海士町に「仕事を作る」力を持つ若者を育てるために、島の資源を活用したまちづくりや商品開発を学ぶカリキュラムを用意した。2009年度には全国観光プランコンテストである「観光甲子園」でグランプリ(文部科学大臣賞)を受賞するなど、着実に成果をあげつつある。

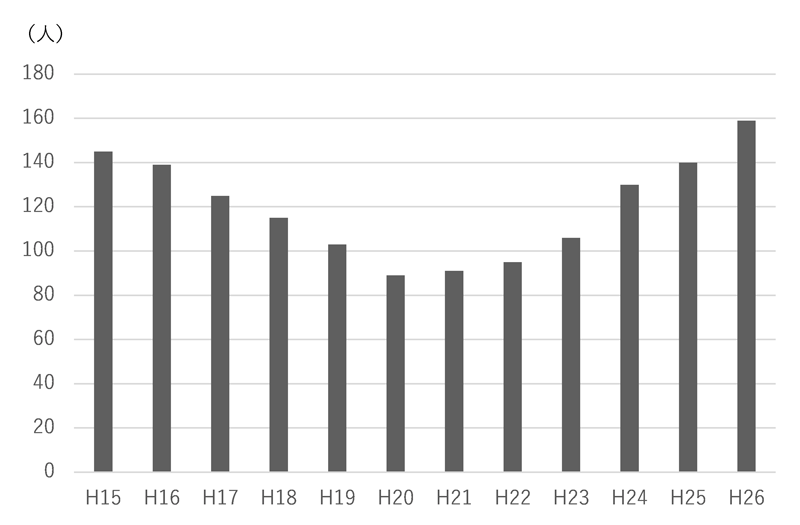

他方で、これらのコース新設と同時に、安定的に学生を確保していかねば、島内に高校を残すことは出来ない。そこで、島外から広く学生を募集する、「島留学制度」を設置した。同校に設置されている鏡浦寮3) を島外者に解放するだけでなく、寮費全額、食費毎月8000円、里帰り交通費を補助する奨学制度を用意した。この「島留学制度」は、他地域からの学生を受け入れることで高校を維持するだけでなく、島外の若者と交流する機会を作ることで、より広い視野で地域の将来を担う次世代のリーダーを育成することを目的としている4) 。この取り組みにより、平成22年度の卒業生は約3割が国公立大学に合格し、平成23年度には早稲田大学への進学者が出た。入学志願者数も、平成20年度は27人だったが、平成24年度には県外からの志願者が増え59人と倍増し、島外からの生徒獲得に成功する。このことは、教員の就職者数を増やすことにも繋がり、平成25年度に、9人増員することとなる(表1)。平成27年の時点における島前高校の生徒総数は159人であり、平成20年の89人から比べると倍近く増加している。

出所:海士町(2015), 11頁をもとに筆者作成

島前高校魅力化プロジェクトは、中学卒業後の若者の流出を避ける為の、防波堤として必要不可欠な政策であった。ひとまず、高校の防波堤としての役割を強化した後に求められるのは、防波堤の内側を人で満たしていかねばならない。つまり、島内の人口を増やしていかねばならない。他の離島地域と同じく、海士町も高齢化が進んでいる。高校魅力化によって直近の人口流出を抑えたとしても、出生率が上がらなければ将来的には島の生活は先細りしていく。

そこで、2004年度に職員給与カットの5%、約800万円を充当し、「海士町すこやか子育て支援に関する条例」を定めた5) 。同条例に基づき海士町では、島内での結婚祝い金として20万円、出産祝い金(1人目10万円、2人目20万、3人目50万円、4人目以上は100万円)を支給するだけでなく、保育奨励金や妊娠出産に関わる交通費の助成を行っている6) 。これらの育児支援施策は、2006年段階で年間出生数50%増加(10名から15名へ増加)という成果につながることになった7) 。以上のように、まずは島の未来を「守る」体制を整えていったのである。

しかし、このような緊縮財政は、直近の財政破綻の危機を回避する際には効果的ではあるが、中長期的には公共事業に依存してきた島の経済基盤を破壊することを意味し、島の衰退を早めてしまう可能性を有する。もちろん、この財政再建から得られた資金を、「島前高校魅力化プロジェクト」や育児支援といった「守り」の政策に再投資しているが、これは、中長期的な島の人口増加を目指した施策である。育児支援から生まれた子供達が、隠岐島前高等学校に進学し、卒業する際に島に就職先が無ければ、「島おこし」を成し遂げることは出来ない。

3.3 島の資源を活用するための事業構想と制度整備2005年段階の海士町の就業人口は約1200人であり、そのうち第1次産業が17.6%、第2次産業が20.1%、第3次産業が62.3%であった8) 。つまり、海士町の経済は、公共事業と行政職に大きく依存したのである。地方交付税や国庫支出金の増額が見込めない以上、公共事業を経済基盤とすることはできない。海士町は、「守り」の政策で引きとどめ、新たに生み出された若者を受け入れる、島の新たな経済基盤を構築していく「攻め」の政策を展開していく必要に迫られていた。

しかし、島嶼地域の産業振興は、本土の僻地とは異なる困難が付きまとう。まず、多くの島嶼地域の経済は、公共事業に依存している。公共事業で作られる生活インフラは島民の住環境の向上に寄与するものの、それ自体が価値を生み出すことはない。工事中は雇用を生み出し潤うが、工期が終われば返す当てのない地方債だけが残る。価値を生み出す公共事業の1つとして、工業団地やインキュベーション施設の設立といった、企業誘致施策が多くの地方自治体で試みられている。しかし、この施策を島嶼地域が行う事はほぼ不可能である。当然であるが、島嶼地域は四方を海で囲まれている。海士町の場合、最も近い本土である松江市の七類港まで、フェリーで3時間を要する上に、冬期は波浪により頻繁に欠航する。海士町はこの立地の不利から、地方の産業振興の定石である企業誘致を行う事が出来ない。

それ故、島嶼地域の産業開発として期待されるのは、豊かな自然環境を活かした観光(e.g., 高橋, 2009)と農水産業(伊藤, 2011)の振興である。これは、島が持つ自然環境を利用して、島外から外貨を稼ぐという試みである。しかし、島の資源を利用した産業振興も、なかなか難しい。貴重な公金を投入して、島の特産物を加工した新商品の多くは、販路を拡大し得ずに埋もれてしまう。結果として、新商品を生産するために建設された新工場と、借金だけが残ってしまうことも多い。

海士町は、歴史的遺物が多く、国定公園にも指定される自然環境の豊かさもあり、一定数の観光客を見込める。他方で農水産業という視点で見たとき、水源はあるものの平地が少なく、大規模農業を展開することは難しい上に、付加価値の高い特産品を有していない。また、水産資源は豊富であるが、大消費地までの距離がある上、天候によっては流通経路そのものがストップしてしまう。それ故、鮮魚を東京・大阪といった大消費地に届けることが困難である。更には、農協・漁協に流通を依存し、農作物の生産や漁獲に集中してきた島民は、商品開発と販路開拓のノウハウや経験を持っていない。

一口に「農水産物で外貨を稼ぐ」といっても、島嶼地域が次世代の経済基盤を確立するためには、立地上の不利益から生まれる様々な困難を克服する必要がある。海士町は、この困難に対して、「島外者」を受け入れていくことでクリアしていくという、独特の仕組みを作り上げた。本節では、主として農水産物の産業化を中心とした、海士町における「攻め」の経済振興を明らかにする。

海士町が位置する隠岐諸島は、対馬海流に囲まれた好漁場であり、近海でとれる白イカ9) や岩ガキの産地として知られている。白イカや岩ガキはともに、商品価値とキロあたり単価の高い水産物である。しかしながら、白イカと岩ガキは、日本の多くの沿岸地域で水揚げされる商品であり、特産品として村の収入源とするには、一工夫が必要となる。例えば白イカの場合、「活け」の状態で消費地に輸送することができれば、商品価値が上がりブランド化への道を切り開くことも可能である。海士町と同じ対馬海流が育む白イカを名産とする、佐賀県呼子町は、その典型例である。かつてイカの干物や一夜干しを収入源としてきた呼子町は、高速道路網の整備に伴い、呼子港から福岡、広島、神戸、大阪といった大消費地に「活け」で白イカを届けることが出来た。この結果、呼子町の白イカは1つのブランドと化したのである。

それに対して、海士町は輸送のハンデを有している。海士町で獲れる白イカや岩ガキは、対岸の境港で競りにかけられてきた。しかし、海士町から境港まで輸送するためには3時間を要するため、朝の競りに間に合わない。仮に、前日に獲れた白イカや岩ガキを競りに間に合うように出荷した場合は、今度は鮮度が低下してしまう。その結果、海士町の水産物は市場の仲買人に安く買いたたかれる傾向にあった。

このような離島のハンデは、市場を通さずに漁港から消費地に直販する体制を整えることで立地的ハンデをある程度克服することが可能になる。海士町から対岸の境港までの輸送で3時間、そこから高速道路を利用して、関西圏には約300km、4時間で輸送することが可能になる。つまり、理論上は早朝に出荷した水産物を、夜には関西圏に届けることができる。さらに、仲買人を通さない直販体制を取ることで、顧客と直接値段の交渉が可能になり、買いたたかれるリスクが減る。ただし、直販体制を整えるだけでは、離島のハンデを克服するには不十分である。日本最大の消費地である関東圏には、関西圏から更に6~8時間の輸送が必要となる。これは、「活け」で白イカや岩ガキを輸送するのが困難な距離である。そのため、海士町が水産業で外貨を稼ぐためには、直販体制の確立とともに、冷蔵技術を獲得する必要があった。

ここで海士町が注目したのが、CAS(Cell Alive System)冷凍という新技術であった。電磁波によって水分子を振動させることで、細胞壁を壊さずに、細胞を丸ごと凍結するCAS冷凍技術は、アビー社10) によって開発された。この冷凍技術を用いれば、解凍に際してドリップがほとんど流れ出ず、取れたての鮮度を保ったまま出荷することが可能になる。そこで海士町は90%を出資する第3セクターとして、2003年5月に株式会社ふるさと海士11) を設立し、CAS凍結センターを設置した。CAS凍結センターの設置には合計5億円の投資が必要であった。これは農林水産省が管轄する新山村振興等農林特別対策事業から約4億円の助成を受けることで実現させた。

白イカは比較的鮮度が落ちるのが早い。「活け」で出荷するルートの持たない海士町では、これまで、白イカはほとんど出荷せず、島内で消費されてきた。しかし、CAS凍結センターを設置することで、出荷することが可能になった。最新の冷凍技術を導入することで、輸送上のハンデを大幅に克服することが可能になった。あとは、直販体制の拡大が必要となる。ふるさと海士では、大都市圏での地道な営業活動と、ウェブページで飲食店や個人消費者から直接受注を行い、CAS冷凍の魚介類や水産加工品を発送する「島風便12) 」を構築することで、販路を拡大した。

このCAS凍結センターの設置と「島風便」の構築が、海士町の新たな特産品である岩ガキのブランド化につながることになる。そのきっかけは、脱サラで海士町にIターンした大脇安則氏が、これまで境港で買いたたかれてきた岩ガキを、より単価の高い築地市場に出荷するアイディアを提案したことであった。

大脇氏を中心に、海士いわがき生産株式会社13) が設立され、新たなブランド「春香」として養殖岩ガキの出荷が開始された。岩ガキ大消費地への出荷にあたって、より利益率の高い飲食店からの直接受注を強化するとともに、食の安全性を担保するトレーサビリティーの徹底と、2010年には生産工程管理基準・安全強化基準の取得を行うことで顧客からの信頼を確立していき、「春香」は首都圏のオイスターバーにおいて7割のシェアを持つまでに成長した。現在、15名の漁業者が岩ガキ養殖に取り組み、年間約50万個の出荷体制を整えるまでに成長している。

海士町における「攻め」の島おこしは、水産業にとどまらない。2004年に地元の建設会社であった飯古建設が、有限会社隠岐潮風ファームを設立し畜産業に進出し、隠岐牛の生産・販売を開始した。やはり、このきっかけになったのは、「三位一体の改革」による公共事業の削減であった。2002年に14億円あった飯古建設の売り上げが、数年後には8億円に減少し、同社は経営危機に陥っていた。しかし、島民を雇用している以上、売り上げ減少によって、簡単に事業を縮小することはできない。そこで、同社が持つ土地を利用して、幻の牛と賞される隠岐牛の生産に乗り出したのである。これまで隠岐諸島では、年間1200頭の隠岐牛が出荷されていた。海士町でも酪農が盛んであったものの、輸送コストの問題から子牛の育成・販売に限定されていた。海士町から出荷された子牛は、各地で肥育され松阪牛や神戸牛などのブランド和牛として販売されてきた。隠岐牛そのものはすでに「幻の牛」として市場での評価が確立されているため、当然、成牛を出荷したほうが利益は多い。そこで、有限会社隠岐潮風ファームは、海士町から隠岐牛を出荷することを目指したのである。ここで問題となったのが、農地法において法人による農地利用が認められないことであった。そこで海士町は、構造改革特区14) に「潮風農業特区」を申請し、認定されることで、隠岐潮風ファームによる隠岐牛生産を可能とした15) 。

以上のように、海士町は株式会社ふるさと海士、海士いわがき生産株式会社、潮風ファームと、直接投資、省庁からの助成金獲得、各種制度への申請などを通じて、第1次産業を通じた外貨獲得を一貫して支援してきた。この海士町の産業支援体制を象徴する行政組織機構改革が、山内町長が就任した際に設置された新設3課−地産地商課・産業創出課・交流促進課である。

まず、地産地商課は、第1次産業の振興を目的とする。前述のCAS冷凍センターの設置・運営と「春香」のブランド化、隠岐牛の販売を支援しただけでなく、同島のヒット商品であるさざえカレーや海士乃塩、ふくぎ茶の開発・販売を支援している。更に、海士町の玄関である菱浦港ターミナル内のキンニャモニャセンターに設置される、特産品販売所「島じゃ常識商店16) 」で販売される農産物を、週2回、各農家から回収する業務を行っている。次に、産業創出課は、新産業と雇用創出を目的とする部署である。観光業を始め、第1次産業にとどまらない、島の資源を利用した新産業の創出の支援を行っている。最後に交流促進課は、観光や移住者受け入れなどを担当する部署であり、同課の課長は海士町観光協会の課長と兼任である17) 。後述するが、産業創出課と交流促進課は、海士町の資源を利用した新産業創出を行う際の、外部人材を獲得する機能を有している。

以上の新設3課は、海士町の玄関である菱浦港ターミナル(キンニャモニャセンター)に設置され、土日祝日も窓口を開ける体制を敷いている。単に、村内の産業支援を行うのであれば、土日に窓口を開く必要は無いかもしれない。しかし、長年、国や県からの支援や補助金に頼ってきた島民が、簡単に「島おこし」に立ち上がれる訳ではない。高齢化が進む海士町において、「島おこし」のために決定的に足りないのは、島の資源に新たな利用価値を見いだし、新産業を興す若い人材であった。それ故に、新設3課は島の玄関であるキンニャモニャセンターに設置され、更に観光客が来島する土日にも窓口を開けている。

島嶼地域に限らず、わが国の農村・漁村地域の振興に際して、特産品作りが目指される。多くの場合、商品のブランド化を目指した特異な農業技術・加工法の開発や、積極的かつ戦略的な広報、直売所や営業部隊の創設、インターネットによる直販体制による大都市への販路の拡大が目指される。実際、海士町も「春香」や「隠岐牛」のブランド化し、大都市圏への販路の確立に成功した。多くの場合、このような成功事例は、地域資源の戦略的利用や、マーケティング戦略の成功事例として分析される。

しかしながら、このような地域振興の現場において問題となるのは、地域の中に多数存在する資源の新たな利用価値を見いだし、新事業へと結合させる人材の不足である。そもそも、地方の農村・漁村地域は、高齢化が進んでいる。海士町をはじめとした島嶼地域は、本土の農村・漁村より更に高齢化が進んでいる。「村おこし」や「島おこし」では、住民の意識改革と参加が成功要因として指摘されがちであるが、島嶼地域の現実は、それそのものを許さないのである。

3.4 新規事業を可能とする「攻め」の人材獲得海士町の場合、もはや自治体として島を維持することが困難になるほど、高齢化が進んでいる。もちろん、「島おこし」のために、住民の理解と協力が必要なことは言うまでも無い。しかし、高校を維持するために「島留学制度」で若者を受け入れたように、海士町は新規事業を立ち上げるための人材を、島外から人材を受け入れる必要があった。

この外部人材の受け入れを可能とする施策の1つが、海士町商品開発研修制度である。研修生は海士町役場の臨時職員という位置づけで雇用され、月15万円の給与と、町営住宅(家賃2万円/月)が提供される。期間は1年間で、毎年2~3名を受け入れ、島の資源を利用した商品開発や観光サービスの開発に従事する。同島のヒット商品である「さざえカレー」や「ふくぎ茶」は、この研修制度を利用して開発されたものである。2007年までに9名が研修期間終了後にも海士町に定住するなど、大きな成果をあげている(横山・中塚, 2007)。

キンニャモニャセンターに立地する新設3課は、この研修制度の参加者の受け入れと支援を行うだけで無く、島内に出入りする観光客との交流を積極的に行っている。その成果が、株式会社巡りの環と、株式会社たじまやである。

株式会社巡りの環18) は、2006年1月に設立された。同社では、①都市農村交流を促進する地域作り事業(「AMAワゴン19) 」、「名水サミット in 海士20) 」、「海士音(しまの音楽祭り)」、「島暮らしツアー」などのイベント運営・補助)、②島の自然環境を利用した教育事業(「島流地域インターンプログラム」、「ラーニングジャーニー in 海士」、「五感塾」)、③メディア事業(「AMAカフェ」、「海士Webデパート」の運営、Web 製作など)を業務としている。巡りの環は、海士町において第1次産業以外の事業が成立するモデルケースでもある。

巡りの環の創業者の1人である阿部裕志氏は、京都大学工学部を卒業後、トヨタ自動車に勤務していた。しかし、大量生産・大量販売を前提とする現代社会への疑問から、将来は農村で人間らしい生き方を取り戻すことを考えていた。たまたま、友人の紹介で2006年に海士町に遊びに行った際、行政職員の誘いで、「島おこし」を議論する場に参加する。阿部氏が海士町への移住を考え始めた頃に、同じように海士町へ移住を決意していた信岡良亮氏(ITベンチャー勤務)ほか、複数の若者を行政から紹介され、同年に巡りの環を立ち上げた21) 。

2010年に設立された株式会社たじまやは、なまこの乾物への加工と販売を事業としている。創業者である宮崎雅也氏は、一橋大学在学中に海士町に訪れ、卒業後にIターンする形で、たじまやを立ち上げた。きっかけは、海士町の中学生が修学旅行で一橋大学に訪れ、「ふるさと学習」の報告を行った際、江戸時代に海士町で干しなまこや干しアワビが作られ、日清貿易で主たる交易品として輸出されていたことを知ったことであった。宮崎氏は2年間中国にインターンシップを経験した際に、日本産の干しなまこが、中国では高値で取引されていることを知っており、ビジネスチャンスが海士町にあると考えた。海士町では、民宿但馬屋22) が、なまこの加工の外部委託を受けており、宮崎氏は大学卒業後に半ば押し掛けの形で但馬屋の見習いを申し込んだ。

申し出に反対する但馬屋の経営者に対して、新設3課の課長が出向いて説得し、宮崎氏は商品開発研修生と但馬屋の見習いとなった。宮崎氏が但馬屋で操船技術、なまこ漁と加工技術を学ぶのと平行して、海士町は宮崎氏が代表を務める株式会社たじまやのなまこ加工施設に3500万円の補助(1/2補助)を着ける形で支援した23) 。この補助事業については、村議会での反対もあったが、たじまやの事業が成功すれば、島内の漁師が、海の荒れる冬期に湾内のなまこという新たな収入源が得られるこという説得の下で、認められた。前述しているように、海士町の高齢化は進んでおり、漁師もまた例外では無い。冬の日本海は波が高く、外用での漁は危険が伴う。干しなまこ事業が成立すれば、安全な内海でのなまこ漁が海士町漁師の新たな収入源となるのである。現在、年間500kgの干しなまこが出荷されており、島では資源確保のためなまこの種苗放流と魚礁の整備の研究を進めている(富沢, 2013)。

以上のように、海士町では新設3課が中心となり、「島おこし」のための島外人材獲得を実施してきた。島外者に商品開発や観光サービスの開発を委託しつつ、移住者の獲得を研修制度の創設、移住者を受け入れるための町営住宅の整備に加え、新設3課の職員が島の来訪者や移住希望者に常に目を光らせ、積極的に巻き込む形で支援体制を整えている。

| 法人経営 | 集落・グループ・個人 |

|---|---|

|

(有)隠岐潮風ファーム[H16.1](畜産) 隠岐事務センター[H16.4](情報システム管理) (株)ふるさと海士[H17.3](地場産の商品化・販売) 海士いわがき生産(株)[H18.10](岩牡蠣養殖・販売) (株)たじまや[H19.6](干しナマコ加工・販売) (株)カズラ[H19.6](散骨葬送) (株)巡の環[H20.1](メディア・WEB制作・研修ツアー) (株)隠岐牛企画[H20.4](隠岐牛店) (株)島ファクトリー[H25.4](旅行業、リネンサプライ) (財)島前ふるさと財団[H26.3](学習塾) (株)海士伝報堂[H26.11](翻訳、メディア) 合同会社隠岐アイランズメディア[H27.3](放送メディア) (株)隠岐牛[H28.1](銀座にて隠岐牛を提供する和食店) (株)宇野[H28.4](農林水産加工販売、旅館業ほか) |

崎(梅干)[H16.11] 知々井(塩辛)[H17.12] 海の駅松島(干物)[H20.1] さくらの家(ふくぎ茶)[H18.11] 大漁(漁協干物)[H23.3] 島のねーさん(菓子工房)[H27.3] |

出所:海士町(2018), 8頁

海士町で行われた地域活性化事例について分析してきたが、この事例から明らかとなったSIの実現における自治体の役割に関する発見事実は以下の通りである。第1に、地方自治体は単なる政策を遂行するための器でも、資源や事業機会の提供者や正当性の付与者でもなく、外部から必要な資源を獲得する能力と権限を有する強力な変革主体となりうるということである。海士町は、新山村振興等農林特別対策事業や辺地債・過疎債を利用し、町の実質的な負担を限りなく削減しつつ、島おこしに必要な事業を構築していった。行政組織は、市町村-県-国、各省庁の管轄などそれぞれに職域と予算、権限を有する多様な制度当局の集合体である。したがって、地方自治体は多様な制度当局の持つ職域と予算、権限を鑑み、自らの地域活性化に結びつける計画を作成することで、資源を獲得し新結合の中心的アクターとなることが可能なのである。

第2に、地方自治体は民間には無い資源にアクセスすることができる特殊性を持つ組織体であり、且つ、民間の草の根的活動を取り込むことが可能なSIを実現させる強力な中心的アクターとして捉え直すことが可能だという点である。海士町のように島嶼などの閉鎖された土地や過疎化が進む地域では特に、地方自治体が企業家的役割を担うことが必要不可欠なのである。地方自治体による地域活性化事業への動機と新結合の手法は、地理的・財政的制約によって方向付けられる。海士町の場合、財政破綻が予想される離島地域であるが故に、インフラ投資や企業誘致といった地域開発の一般的な手法を用いることが出来なかった。また、過疎化と高齢化が進む地域であるが故に内需が少なく、住民主導の商店街活性化という近年の手法を用いることも困難であった。それ故に、島の資源を利用し、外需を獲得するという方針が生まれ、海士町でビジネスを試みようとする島外起業家たちの自助努力を取り込む形で、株式会社ふるさと海士および海士いわがき生産株式会社が設立された。更に、この外部人材の自助努力を獲得する事業として町営住宅事業が進められ、多数のヒット商品や新会社設立に繋がったのである。

加えて、島嶼や山間といった辺境地域であることが、行政職員にとって優位に働く局面があることを、海士町の事例は示している。人口が少ない故に、都市圏においては零細企業に位置づけられるような新規事業がもたらす雇用や売り上げであっても、町の財政にとって良好なインパクトになる。住民の数が少ないが故に、住民と議員、行政職員の合意形成が取りやすく、官民一体の体制が作りやすい。海士町の行政職員が自治労の圧力をはねのけ給与カットを断行したり、土日の窓口開設ができたのも、地元の建設会社が「陳情」ではなく「新規事業」を選択したのも、あまりに小さな地域であるが故に中央の政治関係に無縁であったからといえよう。

確かに、都市圏と比較して地方は利用可能な資源が少ない。しかし、財政的に地方交付税や国庫補助負担期に過度に依存しないと決断したとき、辺境地域の自治体には多様な地域活性化の方策を取る地平が切り開かれる。折しも、国は「地域創生」の名の下で、そのような自治体を支援するための、財政的、法律的な準備を様々な形で準備しつつある。山内町長が「最後尾から最先端へ」と強調するように、地方、それも辺境地域は地域活性化の先端に変わりうることを、海士町の島おこしの事例は示していると考えられる。

今後の課題として、本研究における発見事実を裏付けるためにも更なる事例研究の蓄積が必要となる。特に、本研究が目的としたSIの実現における地方自治体の役割を再定位するためにもその他の地域活性化事例における自治体の役割について、引き続き調査する必要があるであろう。経営学が果たす理論的貢献は大きいと考えられる。

※ 本稿は高橋・木村・石黒(2018)『ソーシャル・イノベーションを理論化する―切り拓かれる社会企業家の実践』第7章の内容を基にして執筆したものである。