2022 Volume 43 Issue 3 Pages 57-61

2022 Volume 43 Issue 3 Pages 57-61

色覚は網膜上の錐体細胞からの情報が反対色メカニズムによって処理されることによって生起される。では対象の色の見えは,この神経メカニズムを介してその対象からの光のみにより決定されているのであろうか。

普段我々が色を知覚する状況では物の表面からの反射光に対する知覚が多い。一方で,光源に対しても色の知覚が生じる。もし,両者が同じ分光エネルギー分布を持つ光であれば,錐体細胞にとってはどちらの場合も同じである。そしてその情報のみで色の見えが決まっていれば,両者の間に差はない。しかし,私たちは対象が発光しているのか,それとも物体からの反射光として対象を知覚しているのか,その違いを多くの場合区別できている。この違いは色の見えのモードという概念で説明できることが知られている。ここでは,この色の見えのモード生成機序と物の表面を知覚させる質感に関する近年の知見を紹介する。

Color vision is caused by the processing of information on cones on the retina by the opposite color mechanism. Now, is the appearance of the color determined only by the light analysed by this neural mechanism?

In the situation where we usually perceive color, it is often against the reflected light from the surface of an object. On the other hand, color perception also occurs for light sources. If both lights have the same spectral energy distribution, these should cause identical results of color appearance in both cases for the cones. However, we can often describe the difference between whether the object is emitting light or perceiving it as reflected light from an object. It is known that this difference can be explained by the concept of color appearance mode. Here, I am addressing recent findings on the mechanism deriving this color mode and, on the roles, to its mechanism, of the texture that makes the surface of an object perceived.

色覚の仕組みついては多くの教科書で3色説と反対色説について述べられており,この初期視覚情報処理過程で色覚が生成されていると理解しがちであるが,私たちが実際に色を知覚するときにはより複雑な仕組みが寄与している。当然,3種類のL,M,S錐体細胞のそれぞれが赤,緑,青の知覚を生起しているわけではない。栗木 (2022) によると視覚研究者でさえ,このような誤解をしているようである。もちろん,1種類の錐体細胞では色覚は生起されず,光の強度のみが知覚される。

色覚情報は錐体細胞の反対色応答を起点として視覚野にその情報が伝達され,処理されるが,それは初期視覚過程により生起される色の3属性など基本的な知覚情報である。普段私たちが体験する物の色の知覚や光の色の知覚はこれらの情報に空間的な視覚情報などが付加されているのであり,それらの処理過程を経て私たちは色の見えを得ているのである1。つまり,物理的,また測色的には同一である色刺激に対して空間的な視覚的付加情報がその色の見えを変えているのである。

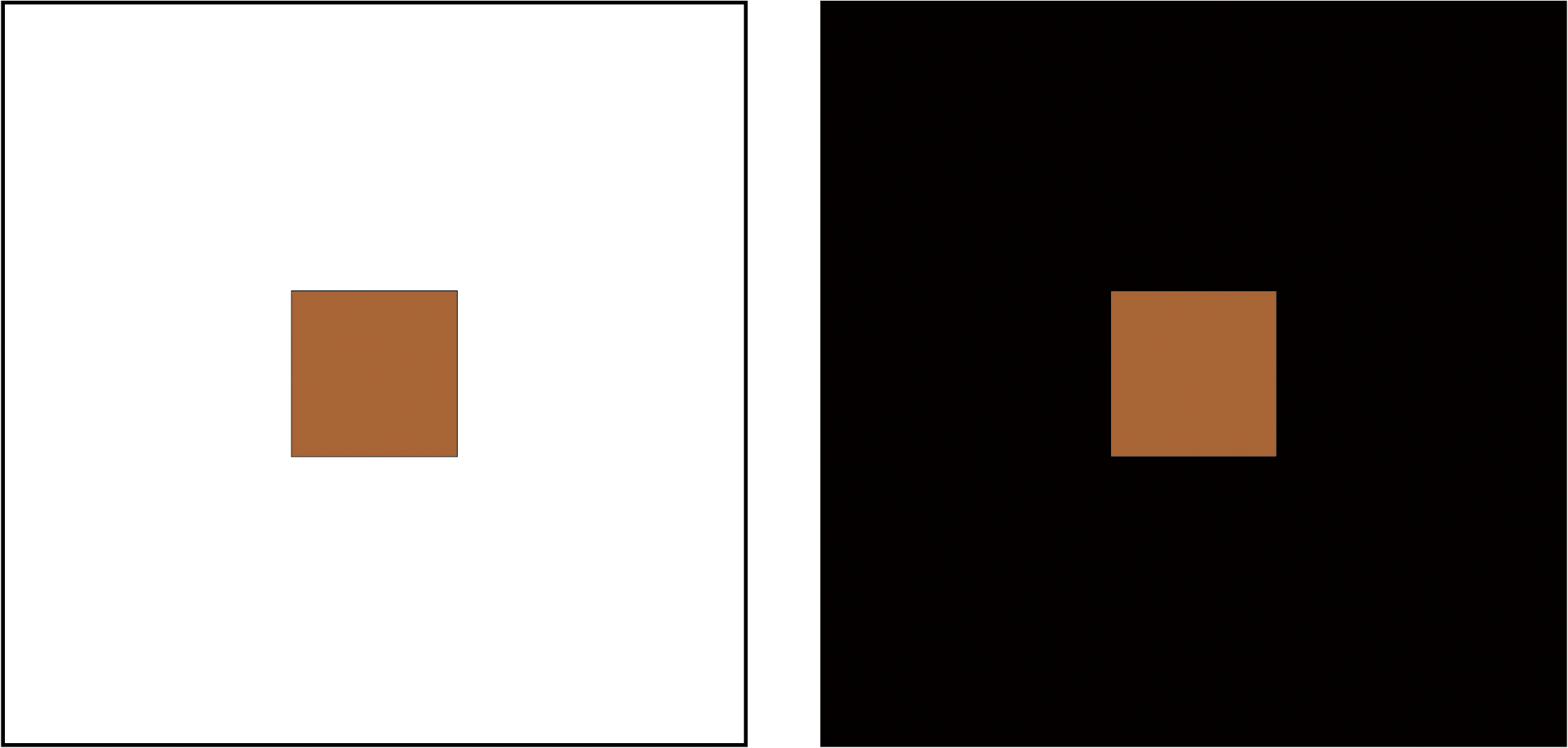

この空間的要因によって色の見えが決まるという考え方はKatz (1935) によって色の見えのモードとして提案され,見えが光源の色として知覚される場合を光源色モードや開口色モードと呼び,物体表面の色として見えが知覚される場合を物体色モードや表面色モードと呼ぶ。図1に示すように同一の色刺激の周りに暗黒の背景があるか,相対的に高い輝度の背景があるかによって,それぞれ,光源色モードと表面色モードとして知覚される。

左:テスト刺激の周りに相対的に高い輝度の背景光を配置すると物体表面としての色の見えが知覚される(表面色モード)。右:テスト刺激が暗黒の中に配置されるとテスト刺激自体が発光している色の見えとして知覚される(光源色モード)。

色の見えのモードを決定する要因は,その色の知覚を生起させる部分とその周りの領域の輝度の差(または比)で決まると推測されることから,モードの境界を決める刺激変数について調べる研究が多数行われた。

この色の見えのモードに関係する現象としてGelb効果が知られている。Gelb (1929) は暗い部屋に設置された高速で回転する黒色のベルベットの円盤にスポットライトを当てるとその円盤が白色に知覚されるという現象を報告している。つまり,高速回転することにより,ベルベットとしての視覚的質感が消失し,光源色へと変わったと理解できる。

Wallach (1948) は完全暗黒に置かれた黒い紙にスポットライトを照射した時,輝度が低いときには紙としての表面を知覚するが,輝度を増加していくと自発光している光源として知覚されることを報告している。

このように,刺激の輝度が上昇すると光源として色の見えが知覚されるが,それではどの程度上昇させれば表面色モードから光源色モードに変わるのであろうか。

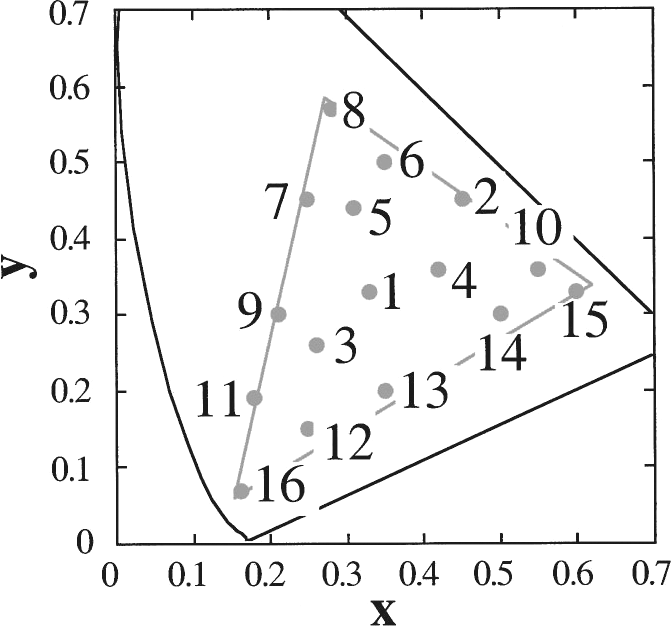

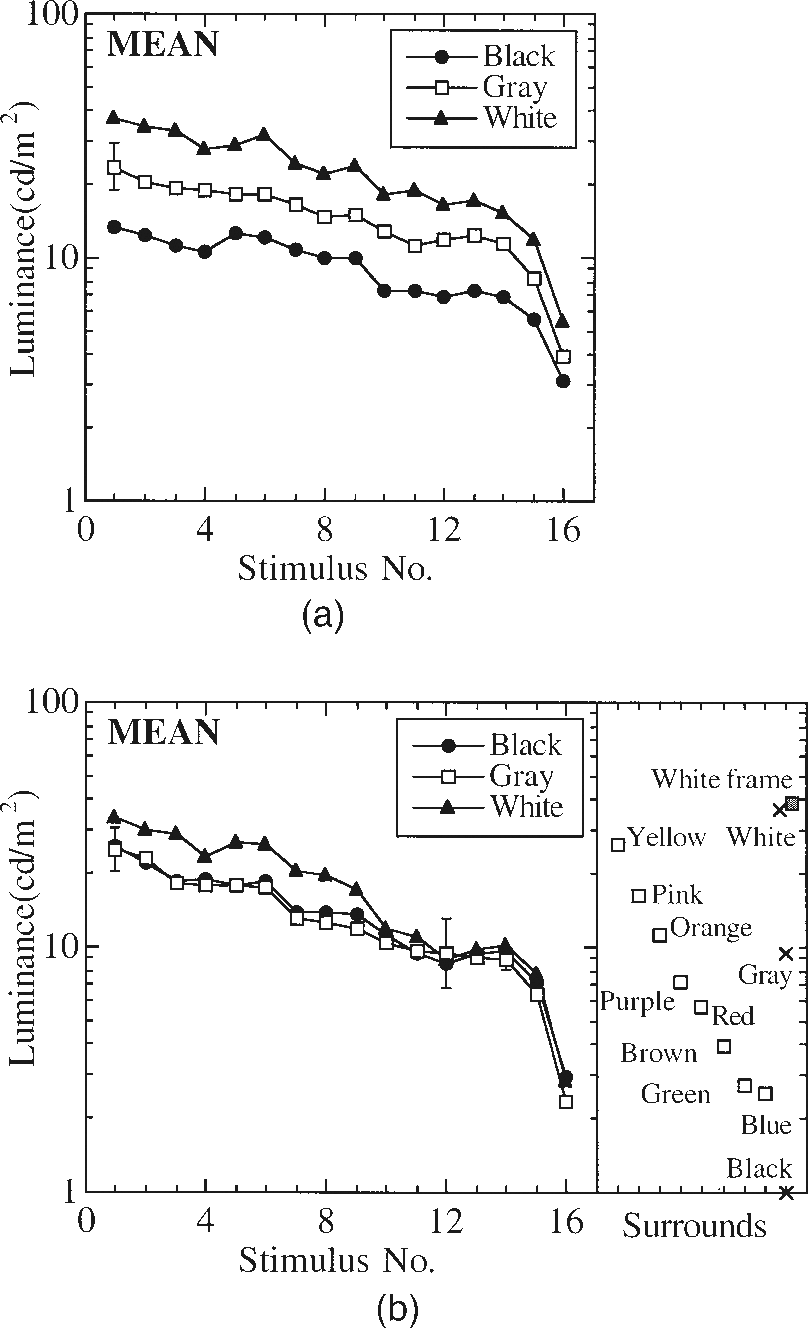

Yamauchi and Uchikawa (2000) はこれについてテスト刺激を囲む周辺の背景刺激の条件を変化させた心理物理実験を行った。図2と3は彼らの用いた刺激布置とテスト刺激の色度を表す。彼らは表面色モードを知覚する輝度の上限を異なる色度の刺激に対して測定し,相対的に純度の高い色光に対する上限輝度が低いことを示している。図4は表面色モードを知覚する輝度の上限を異なる背景輝度で測定した値を示す。縦軸は,上限輝度,横軸は図3で示されたテスト色光の番号を表す。図1右と同様に単純な背景が周辺を囲む場合(図4(a))の結果は背景の輝度が変わると絶対値は異なるが,色度による影響は相対的に純度が高いほど輝度が低下するという傾向を示している。また,これらの傾向は,図2右のモンドリアン状にテスト刺激の周りに様々な色度の色背景でテスト刺激が囲われた場合も,同様であった。つまり,背景輝度が異なると上限輝度の絶対値は変わるが,テスト刺激の色度が影響する特性は変わらず,また,背景が一様であるか,モンドリアン状であるかはあまり影響していないことを示している。

Yamauchi & Uchikawa (2000) の実験で用いられた刺激布置。(a):テスト刺激と背景刺激。(b):テスト刺激と複数の周辺刺激と背景刺激

刺激のCIE xy色度座標。番号は図4の刺激番号と対応している。

表面色モードの輝度に関する上限について報告した研究は他にもあり,例えば,Bonato and Gilchrist (1994) はその輝度は周辺刺激条件に対して相対的に決まり,相対的に輝度が背景の1.7倍以上である時,光源モードとして知覚されることを報告している。また,Gilchrist, Kossyfidis, Bonato, Agostini, Cataliotti, Spehar, Annan, and E. Economou (1999) は刺激の強度だけではなく,周辺刺激条件などの要因も重要であることを報告している。

このように,色の見えのモードは刺激の物理的条件によって決まっているのではなく,Gilchristら (1999) の提案するanchoring理論2で説明されるような相対的に得られる明るさをもとに決まっていることが示唆されており,Uchikawa, Koida, Meguro, Yamauchi & Kuriki (2001) も,表面色モードと光源色モードの切り替えをする決定要因は,明るさであることを報告している。このことはYamauchi and Uchikawa (2000) の結果が表面色モードを知覚させる刺激の上限輝度が色度によって異なるという報告とも一致している。

また,色の見えのモードが,単に周辺刺激と対象刺激の物理輝度の差や比だけで決まるわけではなく,対象刺激自体の色度情報によっても影響されることから,反対色メカニズムの寄与を示唆している。色の見えの知覚について言及しているので,一見すると当然だと思うが,このモードという概念は,対象刺激の色の3属性自体を述べているのではなく,対象の知覚される物理的特性の知覚,つまり,自光体であると知覚されるのか,物体表面からの反射光であると知覚されるのかについて議論していることを理解する必要がある。そのため,反対色チャンネルが,この物理的特性の知覚的理解に寄与しているかという問題を探究することは,色の見えの知覚という高次の色覚メカニズムの解明であると言える。

なお,Kuriki (2015) によれば,当初,色の見えのモードの境界となる輝度の上限を調べる研究は明るさと色恒常性の見地から行われてきており,色の見えのモードの機序の解明という視点ではなかったようである。

色の見えのモードを決めるのは対象がどのような物理的特性として知覚されるかであることを述べた。この点に注目した研究を紹介する。

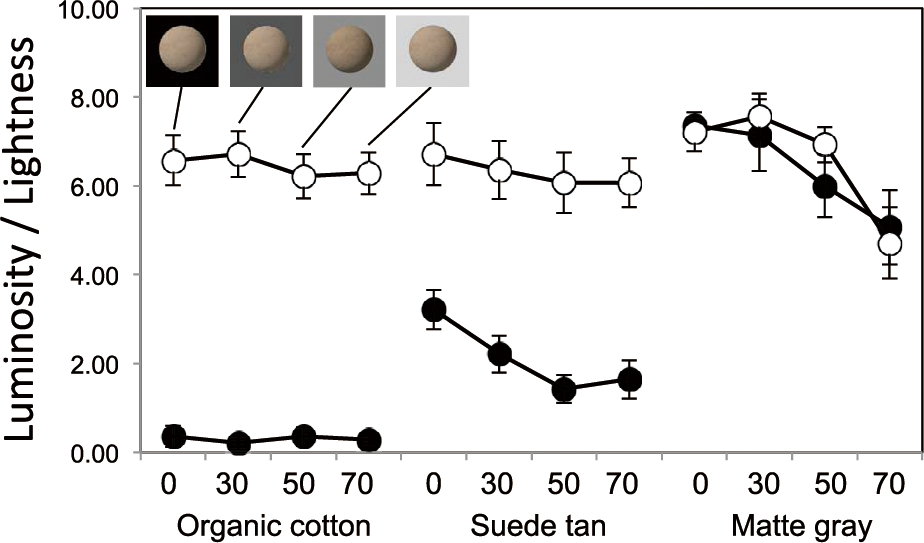

Kuriki (2015) は色の見えのモードの決定に,背景刺激などの空間的要因以外に刺激自体の表面の質感が寄与していることについて報告している。Kuriki (2015) はコンピュータ・グラフィックスの画像として生成された様々な表面テクスチャの物体に対する色の見えのモードの評価を心理物理学的に調べ,表面色モードと光源色モードの間の知覚の変化過程について次のことを報告している。

図5は異なるテクスチャ画像に対する見えのモードと明度の評価を10段階で行った結果である。物体表面として知覚される有機綿とスエード調の皮の画像を球体にマッピングした画像に対する色の見えのモードが背景輝度に関わらず,表面色モードとしての評価(●)が高い(自発光性は低い)。明度(○)も背景輝度に関わらず,高い評価となっている。自発光性としての見えの知覚と,明度の知覚は大きく乖離している。一方で,無光沢な灰色の球体については前2つの刺激と比べて自発光性の評価が高く,背景輝度の増加に伴い,その評価は低下し,表面色モードとしての評価が増加している。また,明度の評価もほぼ同様の傾向である。

異なるテクスチャ(有機綿の画像,スエード調の皮の画像,無光沢な灰色)を持つ刺激に対する自発光性(●)と明度(○)の程度を10段階で評価3。横軸は背景のCIE L*であり,左上の図がそれの背景条件での刺激例。誤差棒は被験者7人の標準誤差。

これらの結果は,物体表面のテクスチャが知覚されると背景輝度に関わらず,表面色モードとして知覚され,その程度はテクスチャが生起させる物体表面としての質感の程度に依ることを示している。これを確認するために図6に示すように有機綿画像の画素を画像全体に渡ってランダムに混ぜ合わせた画像に対して同様の実験を行ったところ,物体表面としての知覚が低下したため,無光沢な灰色の球体状の刺激の場合の結果と同様な傾向となった。

色の見えの評価対象の質感,つまり,テクスチャなどによって物体の表面の視覚的質感の知覚が色の見えの評価対象に得られる場合は,先に述べた空間的な要因は必ずしも整わなくでも表面色モードしての知覚が得られることを示している。

上記の研究では色の見えのモードの生成メカニズムやモード間の境界の刺激条件を解明する心理学的実験が行われてきた。これらの報告の中でたびたび表面色モードと光源色モードの境目ではその見えが急激に変わるのではなく中間的な見えが存在することが述べられている。ここでは,この2つのモードの間に存在する遷移過程に注目した研究を紹介する。

Evans (1959) は灰色の表面色として見える刺激の輝度を増加させると,灰色の表面として知覚されると同時にその部分が発光しているようにも知覚されることがあることを報告し,この表面色モードを超えた見えとして蛍光色(fluorescence appearance)という表面色モードと光源色モードの中間的モードの知覚の存在を示唆した。このような色の見えのモードに関する記述は他の論文でも見掛けられ,例えば,Uchikawaら (2001) はEvansによって説明されているfluorence4という表面色モードと光源色モードの混合した色の見えとなる輝度の範囲が存在しており,先行研究間での表面色モードとして知覚される上限輝度の閾値の違いはこの評価基準における差に起因している可能性を述べている。

また,Kuriki (2015) は被験者の光源色モードとしての見えの程度を評価する際に,表面色モードの場合は0,光源色モードの場合は100と評価するように教示したとし,0と100の間の値は2つのモードの中間的な見えに対する評価であり,0より大きい値は,自発光はしていないが蛍光のような見えである可能性があることを述べている。

この蛍光のような見えの知覚については,メカニズムの解明も含めて今後研究が待たれるところである。

近年の色の見えのモードの研究では,実験では図1に示すような刺激をCRT,液晶,有機ELなどのデバイスを用いたディスプレイに呈示する。特に光源色モードとしての知覚を得るためには周辺刺激の輝度が完全に零となることが理想であり,対象刺激との間の大きなコントラストが得られる有機ELディスプレイが有効であることが実験的に報告されている5。色の見えのモードを決定する要因として,上述した情報が影響していることから,アーティファクトのない刺激呈示に際してディスプレイの物理的特性に注意が必要である。

ここでは,色の見えの知覚を決める視覚的要因について述べた。

色の見えを決めている要因は,その知覚を得る対象自体の刺激条件のみならず,より広い空間的範囲からの影響,または対象自体が生成する物体表面としての視覚的特徴も色の見えに影響する。これらは色の見えの知覚が,対象自体からの眼光学的情報のみでは生成されておらず,より高次な視覚情報処理過程によって生成されていることを示している。

利益相反公表基準に該当なし

1 ここでは記憶過程や認知過程からの影響については言及しない。

2 視野中のある基準に対して相対的に刺激の明るさ知覚が決まるという理論。

3 評価に先立ち観察者は,モードの基準として,0(光源色モード)である暗黒を背景とした最高明度の一様で光沢なしの球体状物体と,10(表面色モード)である最高明度を背景とした有機綿のテクスチャのある球体状物体の画像を観察している。

4 fluorescenceに対する見えの現象をfluorenceと,Shorter Oxford English Dictionary of Historical Principles, edited by J. A. H. Murray (Oxford University Press, New York, 1933)では定義しているとEvnas (1959) は述べている。

5 Ito, Ogawa & Sunaga (2013) によると最大輝度を10cd/m2とした時のダイナミックレンジはおよそ105で,最低輝度として0.000110cd/m2以下で出力ができ,これは錐体の絶対閾以下であることを報告している。