2015 Volume 17 Issue 3 Pages 105-114

2015 Volume 17 Issue 3 Pages 105-114

暖地において,稲の登熟期の高温寡照耐性の品種間差異を,玄米の外観品質(白未熟粒の発生程度)から評価する手法を開発した.移植期を通常の時期より約1ヶ月早めることで,供試品種の出穂後20日間の平均気温(20日間平均気温)は27℃以上を確保できる.半透明のフィルムによる被覆により,無遮光条件に比べ日射量を15~20%減少させる遮光処理が行える.遮光処理により供試品種の白未熟粒発生率は無遮光区に比べ高まり,また白未熟粒発生率の品種間差異は拡大する傾向にあった.20日間平均気温と白未熟粒発生の間に正の相関関係が認められる年もあったが,登熟気温の差の小さい品種間では高温寡照耐性の品種間差異の評価が可能と考えられた.今回の試験でみられた白未熟粒歩合の品種間差異は,供試品種の育成地での特性調査報告における高温耐性についての評価とほぼ一致した.本手法は,実用的な育種における高温寡照耐性の評価法として利用可能と考えられる.

西日本の温暖地,暖地では,最近の気候の温暖化傾向により,8月から9月にかけて水稲の登熟する期間の気温が平年より高くなる年が多く,それが原因で起こる白未熟粒の増加や充実不足による米の品質低下が問題となっている(森田 2008,森田ら 2010).特に九州地域平坦地の普通期作では一等米比率が50%未満となる状況が数年連続で続いており,事態は深刻である.この地域の水稲作は大麦,小麦との二毛作が多く,この作型でのイネの移植は通常6月後半に行われていることが多い.この作型で主に作付されている中生および晩生品種の出穂期はおおむね8月下旬以降であり,夏の最高気温が最も高い時期を過ぎ,徐々に気温が下がっていく時期にあたるため,従来は高温条件下の登熟を回避できていたと考えられる.しかし,近年は8月後半から9月前半の時期に平均気温が高温となる年が多く,このことが玄米の外観品質の低下を引き起こす要因とされている(森田ら 2010).この地域における産米品質低下を助長するもうひとつの原因として,九州の水稲作付けの60%近くを占める普通期栽培向きの主力品種「ヒノヒカリ」が,高温条件下で白未熟粒多発や充実不足といった玄米の品質低下につながる症状を起こしやすい(若松ら 2007,森田ら 2010)ことが挙げられる.この対応策として,高温気象下でも安定した玄米品質を実現できる品種の育成が急務となっている.そのためには,数多くの育成系統を均一の条件で検定できる評価手法の確立が不可欠である.高温が玄米の品質に影響するとされるのは登熟期間の前半20日前後とされており(寺島ら 2001,森田 2005,若松ら 2007),高温気象における玄米品質の評価法としては,登熟前半を高温に遭遇させて評価する手法が一般に用いられている.その方法を大別すると(1)作期の早進により登熟期を高温に遭遇させる方法(西村ら 2000,若松ら 2007),(2)ガラス室やビニールハウス等の被覆物により群落周辺を高温にする方法(永畠・山本 2005,石崎 2006),(3)人工気象室等の環境調節装置を用いる方法(表野ら 2003,山川・神田 2003,石崎 2006),(4)温水潅漑により,群落周辺の気温を上昇させる方法(坪根ら 2008,石崎 2006)等が提唱され,それぞれ育種における検定法として用いられている.

一方で,登熟期間前後の日照不足も玄米品質の低下要因になることが知られている(小葉田ら 2004,若松ら 2009).2000年代以降に九州の普通期作で頻発している水稲の作柄や品質低下の要因として,8月末から9月上旬の登熟期間前半に,台風や低気圧の影響で曇天日が多く,かつ気温が比較的高温で推移したことにより,高温と日照不足の条件が同時に起きたことによる影響が指摘されている(森田ら 2010).また,この地域における水稲登熟期の平均日射量が2000年代以降減少傾向にあることも指摘されている(西森 2012,Uno et al. 2012).したがって,今後さらに温暖化が進行した条件でも安定した玄米品質を実現できる九州地域向けの品種を育成するには,高温と寡照が複合した条件で玄米品質を評価する必要があると考えられた.そこで筆者らは,早植えにより登熟期間を高温条件にするとともに,半透明の遮光フィルムでトンネル状に被覆することにより寡照条件にすることで,高温かつ寡照に対する耐性の品種間差異を評価する手法を開発した.

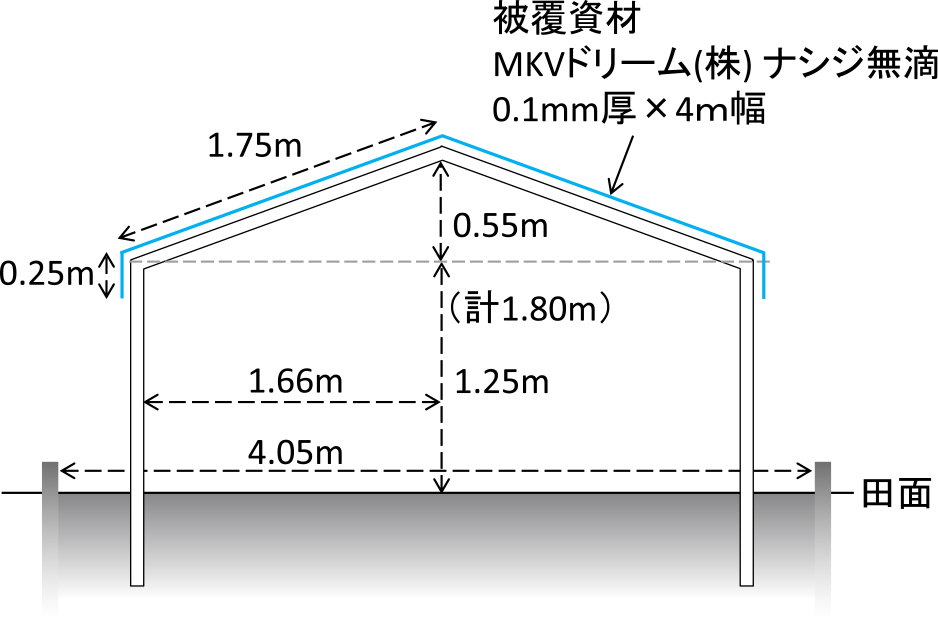

試験は2008年から2012年の5年間で,農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)九州沖縄農業研究センター筑後研究拠点(福岡県筑後市)の水田圃場で,表1に示す21品種・系統を供試して実施した.なお,本試験では同時に育種試験で育成中の多数の品種・系統を評価,選抜のために供試しており,その中から5年間共通して供試した品種・系統を解析対象とした.供試品種・系統は九州北部地域の普通期栽培の熟期区分で極早生(「コシヒカリ」)から中生の晩(「にこまる」)の熟期にあたる.試験は2反復で行い播種は4月23~28日(2012年のみ5月2日)に行い,移植を5月18~23日に栽植密度22.2株/m2の1株3本植えで行った.1行を1試験区として試験区当たり10株を栽植した.施肥量はNPK成分4 kg/10 aを肥効100日タイプの緩効性肥料の全量基肥で施用した.生育中に長辺長36 m,短辺長4 mの水田にパイプハウスの枠(長辺35 m,パイプ枠の幅3.3 m,設置時の地上高1.8 m)を設置し,供試品種・系統の出穂期から30日間,梨地(半透明)ビニールフィルム(幅4 m,MKVドリーム(株)製ナシジ無滴)でパイプ枠の上面だけをトンネル被覆(側面および妻面は開放)することにより,登熟期間中の遮光処理を行った(図1,図2).供試品種・系統は予想される出穂期の順に試験区内に配列して栽植し,試験区の端から出穂時期に合わせて順次フィルム被覆を行うことで,各品種・系統の出穂時期に合わせた処理を実施した(図3,図4).なお,2008年と2009年は同じ試験区設定で遮光処理を行わない無遮光区を設定した.玄米品質の調査は,成熟期に1反復当たり5株をサンプリングし1.8 mmの縦目篩で選別して得られた玄米を,1区500粒について穀粒判別器(サタケ製RGQI10A)で乳白粒,腹白粒,基部未熟粒の発生比率を計測した.なお高温条件下で多発するのは主に基部未熟粒と背白粒とされており(長戸・江幡 1965),この穀粒判別器では背白粒については,同じ米粒側面が白濁する腹白粒と区別できないと判断されたので,腹白粒には背白粒が含まれるとみなし,「腹白粒+背白粒」と区分した.乳白粒,腹白粒+背白粒,基部未熟粒の発生歩合の合計を「白未熟粒歩合」とした.

| 品種名・系統名 | 出穂期(早植) (2008~12平均) |

出穂期(普通期) (参考値) |

出穂差 (日) |

熟期区分 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (月.日) | s.d. | (月.日) | s.d. | ||||

| コシヒカリ | 7.26 | 2.8 | ― | 極早生 | |||

| みねはるか | 8.01 | 2.5 | ― | 極早生 | |||

| 初星 | 7.26 | 3.5 | ― | 極早生 | |||

| 元気つくし | 8.06 | 2.6 | 8.17 | 1.3 | 11 | 早生 | |

| 西海258号 | 8.04 | 2.2 | 8.19 | 1.1 | 15 | 早生 | |

| 祭り晴 | 8.07 | 1.1 | ― | 早生 | |||

| 黄金晴 | 8.08 | 1.5 | ― | 早生 | |||

| 日本晴 | 8.08 | 1.5 | 8.20 | 0.7 | 12 | 早生 | |

| 西海265号 | 8.09 | 1.1 | 8.23 | 1.0 | 14 | 早生 | |

| きぬむすめ | 8.10 | 1.5 | 8.21 | 1.1 | 11 | 早生 | |

| 葵の風 | 8.13 | 3.3 | ― | 中生 | |||

| おてんとそだち | 8.12 | 1.2 | 8.22 | 0.8 | 10 | 中生 | |

| コガネマサリ | 8.14 | 1.3 | ― | 中生 | |||

| 北陸147号 | 8.12 | 3.4 | ― | 中生 | |||

| 西海259号 | 8.14 | 1.2 | 8.25 | 1.0 | 11 | 中生 | |

| ヒノヒカリ | 8.15 | 1.7 | 8.24 | 1.6 | 9 | 中生 | |

| はるもに | 8.16 | 0.8 | 8.26 | 1.7 | 10 | 中生 | |

| くまさんの力 | 8.18 | 0.9 | 8.28 | 1.6 | 10 | 中生晩 | |

| さがびより | 8.19 | 2.2 | 8.30 | 1.5 | 11 | 中生晩 | |

| ニシヒカリ | 8.19 | 2.2 | ― | 中生晩 | |||

| にこまる | 8.20 | 1.4 | 8.28 | 1.9 | 8 | 中生晩 | |

s.dは年次間の標準偏差.普通期出穂期は農研機構九州沖縄農業研究センターのイネ育種試験の生産力検定試験(2008–12年平均,6月中旬移植)の値.熟期区分は暖地(九州)の基準.

半透明フィルムのトンネル被覆による遮光処理.

遮光処理用パイプハウスの側面寸法.

半透明フィルムのトンネル被覆による遮光処理(ハウス側面).

試験区配列の例.

丸付き数字は供試品種・系統の配列順を示す.◯●●は栽植株を示し,◯は番外区,●は出穂した系統,は 未出穂の系統を示す.この図では例として,⑫の系統まで出穂し,被覆を行っていることを示す.⑬以降の試験区は出穂いした時点で順次被覆を行っていく.この配列例ではハウス1枠を1反復として2枠を用いており,その1枠を図示した.

未出穂の系統を示す.この図では例として,⑫の系統まで出穂し,被覆を行っていることを示す.⑬以降の試験区は出穂いした時点で順次被覆を行っていく.この配列例ではハウス1枠を1反復として2枠を用いており,その1枠を図示した.

登熟期間中の気温を計測するため早生品種・系統の出穂期前後から晩生品種・系統の収穫前までの期間,試験区水田内の群落上約50 cm(遮光区はトンネルの下)の高さに温度センサーを設置し温湿度データロガー((株)日置製3670型)で気温の計測を行った.ただし,2008年と2012年は機器不調のため隣接敷地にある研究所の気象観測施設(2008年は横河ウェザック(株)製農業気象観測装置,2012年は光進電気工業(株)製MC-7100型農業総合気象観測装置)により計測した測定データ(無遮光条件で計測)を気温データとして用いた.また無遮光区に対する遮光区の遮光率を測定するため,2009年に電圧データロガー((株)日置製3671型)に光量子センサー(英弘精機(株)製ML-020P型)を接続し,2009年には無遮光区と遮光区の群落上部で光量子束密度の記録を行った.また2010年には,遮光区と隣接するイネを栽植した試験区外の水田(無遮光条件)で同様の方法で気温と光量子束密度の記録を行った.

遮光区の出穂期は最も早い「コシヒカリ」および「初星」で7月26日前後,最も遅い「にこまる」で8月20日前後であった(表1).また,参考値として示した普通期栽培の出穂期と比べると,早生品種で11日~15日,中生および中生の晩の品種で8日~11日早かった.本試験では,供試品種・系統の出穂期を起日とする20日間の各日の日平均気温の平均を「20日間平均気温」と表記する.また同様に,出穂期を起日とする20日間の平均日当たり日射量(無遮光条件)を「20日間平均日射量」と表記する.7月第5半旬から8月第5半旬の間の各半旬に出穂したと想定した20日間平均気温および20日間平均日射量を表2に示した.この期間の20日間平均気温は,おおむね27℃~29℃の範囲であった.ただし,2008年は8月第3半旬以後20日間平均気温が26℃前後まで低下した.また,2008年,2011年,2012年のように7月第5,第6半旬を起点とする20日間平均気温が最も高く,時期が遅くなるにつれて低下する年と,2009年のように8月上旬起点で20日間平均気温がピークになる年が認められた.2010年は夏季が特異的な高温となった年であったが,この年の20日間平均気温は7月第5半旬~8月第4半旬のどの時期を起点としても29℃前後であり極めて高い登熟気温が持続した.20日間平均日射量は,2008年の7月第5半旬を起点とする時期に約22 MJ/日とやや高く,2011年の8月第2~4半旬に17 MJ/日以下とやや低い傾向があったが,それ以外の時期はおおむね17~20 MJ/日の範囲であった.

| 出穂時期 | 年次 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 平均 | s.d. | ||

| 20日間平均気温(℃) | 7月5半旬 | 29.3 | 27.4 | 28.6 | 28.3 | ― | 28.4 | 0.8 |

| 7月6半旬 | 28.7 | 28.1 | 28.7 | 28.1 | 29.4 | 28.6 | 0.6 | |

| 8月1半旬 | 27.9 | 28.7 | 28.9 | 27.7 | 28.9 | 28.5 | 0.6 | |

| 8月2半旬 | 27.0 | 28.1 | 29.0 | 27.5 | 28.6 | 28.0 | 0.8 | |

| 8月3半旬 | 26.3 | 27.6 | 29.1 | 27.6 | 28.4 | 27.8 | 1.0 | |

| 8月4半旬 | 26.0 | 27.3 | 28.9 | 27.4 | 27.8 | 27.5 | 1.0 | |

| 8月5半旬 | 25.9 | 26.3 | 28.2 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 0.9 | |

| 20日間平均日射量(MJ/日) | 7月5半旬 | 21.9 | 17.1 | 19.8 | 20.7 | - | 19.9 | 2.0 |

| 7月6半旬 | 20.4 | 18.4 | 18.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 0.8 | |

| 8月1半旬 | 18.6 | 19.0 | 19.2 | 17.4 | 18.9 | 18.6 | 0.7 | |

| 8月2半旬 | 17.8 | 19.2 | 19.8 | 16.9 | 18.5 | 18.4 | 1.1 | |

| 8月3半旬 | 17.0 | 19.9 | 20.8 | 16.8 | 19.0 | 18.7 | 1.7 | |

| 8月4半旬 | 17.6 | 20.7 | 20.4 | 16.8 | 19.3 | 19.0 | 1.7 | |

| 8月5半旬 | 18.7 | 20.5 | 18.6 | 18.5 | 18.1 | 18.9 | 0.9 | |

20日間平均気温:供試品種・系統の出穂期を起日とする20日間の各日の日平均気温の平均,20日間平均日射量:供試品種・系統の出穂期を起日とする20日間の平均日当たり日射量(無遮光条件).日射量は九州沖縄農業研究センターの気象観測装置(2008年は横河ウェザック(株)製農業気象観測装置,それ以外は光進電気工業(株)製MC-7100型農業総合気象観測装置)により計測した.s.dは年次間の標準偏差.

光量子センサーの電圧データの1日積算値の遮光区の無遮光区または隣接する無遮光のイネを栽植した水田に対する比率は2009年,2010年とも処理期間を通じおよそ80%~85%程度であり,約15%~20%程度日射量が制限されていると推定された(表3).遮光区と無遮光区または無遮光の隣接圃場の群落上部の日平均気温の差は時期によりやや変動がみられるものの,期間を通じた差はプラスマイナス0.2~0.3℃であった(表3).

| 遮光/無遮光・区外圃場 光量子比率(%)1) |

日平均気温(℃) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2009 | 2010 | |||||||||

| 2009 | 2010 | 遮光区 | 無遮光区 | 差 | 遮光区 | 区外圃場 | 差 | |||

| 7月下旬 | 86 | 95 | 25.7 | 25.6 | 0.1 | 28.6 | 28.4 | 0.1 | ||

| 8月上旬 | 87 | 83 | 28.6 | 28.6 | 0.0 | 28.9 | 28.9 | 0.0 | ||

| 8月中旬 | 90 | 81 | 28.6 | 28.1 | 0.5 | 28.6 | 29.0 | –0.4 | ||

| 8月下旬 | 81 | 77 | 26.9 | 26.7 | 0.1 | 29.2 | 29.7 | –0.5 | ||

| 9月上旬 | 79 | 74 | 26.4 | 26.4 | 0.0 | 27.8 | 28.1 | –0.3 | ||

| 9月中旬 | 81 | 77 | 23.1 | 22.9 | 0.3 | 25.6 | 25.9 | –0.4 | ||

| 平均 | 84 | 81 | 26.6 | 26.4 | 0.2 | 28.1 | 28.4 | –0.3 | ||

1) 光量子センサーの電圧値の日積算値の比率

無遮光区を設けた2008年,2009年の2年間の遮光区,無遮光区の各供試品種・系統の白未熟粒歩合を図5に示した.全供試品種の白未熟粒歩合の平均値は両年とも遮光区が無遮光区より有意に大きかった.2008年は初星,コシヒカリの2品種を除くと無遮光区の白未熟粒歩合は最小2%~最大15%であったのに対し,遮光区の白未熟粒歩合は最小2%~最大40%であった.2009年も同様に無遮光区の白未熟粒歩合は最小4%~最大32%であったのに対し,遮光区の白未熟粒歩合は最小3%~最大64%であり,両年とも品種・系統間の差異の幅が無遮光区に比べて遮光区でより大きくなる傾向が認められた.

遮光区と無遮光区の白未熟粒歩合.

図6a, bに試験各年次の遮光区における各品種・系統の白未熟粒歩合と20日間平均気温との関係を示した.2008年,2009年,2012年は20日間平均気温と白未熟粒歩合との間に有意な正の相関が認められ,20日間平均気温の品種・系統間の差が比較的小さい2010年,2011年の相関は認められなかった.

白未熟粒歩合と20日間平均気温との関係.

図7に試験各年次の遮光区における各品種・系統の白未熟粒歩合と20日間平均日射量との関係を示した.20日間平均日射量と白未熟粒歩合との相関は,2008年には有意な正の相関が,2009年にはゆるやかではあるが負の相関が認められたが,その他の年次には有意な相関関係は認められなかった.

白未熟粒歩合と20日間平均日射量との関係.

表4に遮光区の各品種・系統の各未熟粒歩合の5年間の平均を示した.基部未熟粒歩合が最大なのは「祭り晴」の29.5%,最小は「ニシヒカリ」の3.1%であった.腹白+背白粒歩合が最大なのは「初星」の24.5%,最小は「ニシヒカリ」の0.5%であった.乳白粒歩合が最大なのは「初星」の10.8%,最小は「ニシヒカリ」の1.0%であった.これらを合計した白未熟粒歩合が最大なのは「祭り晴」の52.2%,最小は「ニシヒカリ」の4.6%であった.全品種・系統の基部未熟粒歩合,腹白+背白粒歩合,乳白粒歩合の全品種・系統の平均はそれぞれ14.2%,6.2%,4.8%であり,基部未熟粒が他の未熟粒より発生が多い傾向にあった.

| 品種・系統 | 20日間平均気温(℃) | 白未熟粒歩合(%)(2008~2012年平均) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基部未熟 | 腹白+背白 | 乳白 | 白未熟(計) | ||||||||||

| 発生歩合(%) | s.d. | 発生歩合(%) | s.d. | 発生歩合(%) | s.d. | 発生歩合(%) | s.d. | ||||||

| A群 | コシヒカリ | 28.5 | 21.3a | 11.9 | 9.5bc | 14.0 | 5.8a | 6.2 | 36.6ab | 13.8 | |||

| みねはるか | 28.5 | 11.0a | 4.1 | 2.0c | 1.0 | 3.3a | 1.0 | 16.3b | 4.9 | ||||

| 初星 | 28.4 | 9.5a | 5.9 | 24.5a | 11.7 | 10.8a | 5.8 | 44.8a | 12.9 | ||||

| 元気つくし | 28.3 | 18.6a | 7.5 | 13.9ab | 4.9 | 7.4a | 3.7 | 39.8ab | 13.9 | ||||

| 西海258号 | 28.3 | 20.3a | 10.1 | 8.6ab | 5.1 | 8.4a | 5.5 | 37.3ab | 19.4 | ||||

| B群 | 祭り晴 | 28.0 | 29.5a | 9.1 | 14.2a | 4.4 | 8.5a | 3.0 | 52.2a | 9.8 | |||

| 黄金晴 | 28.0 | 15.2ab | 6.0 | 8.3ab | 5.5 | 6.7a | 3.3 | 30.1ab | 11.2 | ||||

| 日本晴 | 27.9 | 12.2ab | 5.2 | 6.9ab | 4.2 | 6.8a | 2.8 | 25.9ab | 11.6 | ||||

| 西海265号 | 27.9 | 19.9ab | 11.0 | 3.4bc | 2.8 | 3.8a | 4.1 | 27.1ab | 17.7 | ||||

| きぬむすめ | 27.8 | 21.4ab | 11.5 | 5.0bc | 3.0 | 3.3a | 2.4 | 29.8ab | 15.9 | ||||

| 葵の風 | 27.8 | 25.2ab | 14.0 | 4.7bc | 2.9 | 7.2a | 4.3 | 37.1ab | 19.2 | ||||

| おてんとそだち | 27.8 | 9.9b | 9.6 | 2.4bc | 2.0 | 2.7a | 2.4 | 15.0b | 13.9 | ||||

| コガネマサリ | 27.8 | 12.6ab | 10.8 | 1.4c | 1.5 | 3.8a | 3.9 | 17.8b | 16.0 | ||||

| C群 | 北陸147号 | 27.7 | 7.1ab | 1.8 | 2.0b | 1.6 | 3.4ab | 1.6 | 12.5b | 3.5 | |||

| 西海259号 | 27.7 | 11.1ab | 10.1 | 2.8ab | 2.5 | 1.8b | 1.0 | 15.7ab | 13.2 | ||||

| ヒノヒカリ | 27.7 | 19.7a | 10.1 | 9.9a | 8.1 | 6.8a | 2.7 | 36.4a | 16.6 | ||||

| はるもに | 27.6 | 11.7ab | 10.2 | 2.2b | 2.6 | 1.2b | 0.7 | 15.0b | 13.3 | ||||

| くまさんの力 | 27.5 | 4.7b | 2.4 | 2.7ab | 1.6 | 3.4ab | 2.1 | 10.8b | 5.8 | ||||

| さがびより | 27.4 | 8.6ab | 5.4 | 1.5b | 1.1 | 1.9b | 0.9 | 12.0b | 6.9 | ||||

| ニシヒカリ | 27.3 | 3.1b | 1.9 | 0.5b | 0.7 | 1.0b | 0.7 | 4.6b | 2.6 | ||||

| にこまる | 27.3 | 5.2b | 2.6 | 2.8ab | 2.3 | 2.8b | 1.4 | 10.8b | 4.3 | ||||

| 基部未熟平均 | 腹白+背白 平均 |

乳白 平均 |

白未熟 平均 |

||||||||||

| 品種群ごとの平均(%) | A群 | 16.1 | 11.7 | 7.1 | 35.0 | ||||||||

| B群 | 18.2 | 5.8 | 5.3 | 29.4 | |||||||||

| C群 | 8.9 | 3.1 | 2.8 | 14.7 | |||||||||

| 全品種 | 14.2 | 6.2 | 4.8 | 25.1 | |||||||||

s.dは年次間の標準偏差.同熟期群の異符号間はTukeyの方法により5%水準で有意差あり.

図6で出穂期を起点とする20日間平均気温と白未熟粒歩合との間に正の相関が認められる年次があったことから,20日間平均気温が28℃より高いA群,20日間平均気温が27.8℃から28.0℃のB群,20日間平均気温が27.7℃以下のC群の3群に便宜的に群別し,群内の20日間平均気温差が0.4℃以下となる群ごとに基部未熟粒歩合,腹白+背白粒歩合,乳白粒歩合,白未熟粒歩合の逆正弦変換値について多重比較を行った.A群では腹白+背白粒歩合で,B群では基部未熟粒歩合,腹白+背白粒歩合とで,C群では3種の未熟粒歩合全てで,有意な品種間差異が認められた.これら未熟粒を合計した白未熟粒歩合についてみると,A群では最も白未熟粒発生の少ない「みねはるか」(白未熟粒歩合16%)は,最も多い「初星」(同45%)との間で有意差が認められた.B群では白未熟粒発生の少ない「コガネマサリ」(同18%)および「おてんとそだち」(同15%)と最も多い「祭り晴」(同52%)との間で有意差が認められた. C群では最も白未熟粒発生の多い「ヒノヒカリ」(同36%)と,「北陸147号」,「はるもに」,「くまさんの力」,「さがびより」,「ニシヒカリ」,「にこまる」(同5~15%)との間で白未熟粒歩合に有意差が認められた.図8に,「ヒノヒカリ」およびそれと白未熟粒歩合に有意差が認められた「にこまる」の2010年産の玄米の画像を示した.このように,白未熟粒発生程度の差の大きな品種・系統間では玄米外観の目視によっても容易に確認できるほどの差異が認められた.

2010年の遮光区の玄米.

左:ヒノヒカリ(白未熟粒歩合54.8%).

右:にこまる(白未熟粒歩合17.9%).

本試験では,近年,米の農産物検査(等級検査)の場で活用されている穀粒判別器を調査に使用した.米の農産物検査は整粒歩合等の玄米の外観形質を肉眼により判定していたが,穀粒判別器はイメージセンサーにより計測した玄米の画像を判別し,米の農産物検査基準に準じて整粒とそれ以外の粒(基部未熟粒,腹白粒,乳白粒,その他未熟粒,被害粒)に分類する(メーカー発表資料).白未熟粒歩合の調査は目視でも可能であり,特に白未熟粒の発生をその種別ごとに詳細に解析する場合には目視での調査が有効な手法になると考えられる.しかし,目視で整粒と未熟粒を識別して計測するには熟練した調査者の多大の労力を必要とし,また迅速な玄米外観品質評価のために実用育種で用いられる目視による達観評価では,白未熟粒歩合の計測は難しい.この高温寡照耐性検定法を活用する場面では,一定の基準で多数の供試品種・系統を判定できる方が望ましいと考えられ,この観点から著者らは穀粒判別器による外観品質調査を採用した.

イネの高温登熟条件で発生が促進される白未熟粒は,主として背白粒,基部未熟粒であるとされているが(長戸・江幡 1965),高温に遭遇する時期,条件によっては乳白粒も増加することが指摘されている(Tashiro and Wardlaw 1991).また,低日照条件では子実への同化産物供給の不足により主に乳白粒が増加すると報告されている(小葉田ら 2004,若松ら 2009).本試験の遮光区と無遮光区では登熟気温の差は小さかったが,遮光区で白未熟粒歩合が高くなり,品種・系統間での差異の幅が大きくなることから,早植えにさらに遮光を加えた処理で高温寡照条件下での玄米品質の品種間差異を評価できると考えられた.この条件下で,基部未熟粒,腹白+背白粒,乳白粒のいずれの区分においても有意な品種・系統間差異が認められた.一方,本試験の遮光区においては,日照不足条件で増加するとされる乳白粒の白未熟粒全体に占める割合が,基部未熟粒や乳白+腹白粒に比べ少ない傾向にあった.この原因は不明であり,高温条件に遮光処理が加わった複合的な条件下における白未熟粒の種別ごとの発生要因や,その品種・系統間差異の解明のためには今後さらに検討を重ねる必要がある.本試験においては,実用的な品種を育成する目的では,できるだけ白未熟粒全体の発生の少ない品種・系統を選抜する手法を確立することが重要と考え,穀粒判別器が判別した基部未熟粒,腹白粒(背白粒を含む),乳白粒の合計で品種間差異の評価を行うこととした.供試品種の出穂時期の差による登熟気温の品種・系統間の差が大きくなった年次に,登熟気温と白未熟粒歩合との間に正の相関関係が認められ,登熟時期が高温であるほど白未熟粒の発生が促進されていたことから,品種・系統間差異の評価に当たっては,その早晩性の差による処理温度の差を考慮する必要があると考えられた.一方で,20日間平均日射量と白未熟粒歩合には一定の傾向が見られず,今回の試験では日射量そのものが白未熟粒発生の品種・系統間差異に与える影響は明瞭ではなかったが,この点については今後さらに検討していく必要がある.

白未熟粒の発生が増加し始める気温の閾値について,森田(2005)は,「コシヒカリ」の場合,出穂後20日間の平均気温が23~24℃を超えると白未熟粒が発生し始め,27℃を超えると発生率が20%を超える事例が多くなるとしている.また,Matsumori et al.(2015)は埼玉県で栽培される水稲品種「彩のかがやき」の背白粒+腹白粒の発生が増加し始める出穂後30日間の平均気温を約27℃,同じく基部未熟粒と乳白粒では25℃と推定している.本試験での20日間平均気温の推移を見ると,2008年を除き,今回供試した全ての品種・系統は27℃を上回っていた.したがって今回供試した品種・系統と同じ熟期の供試材料について九州北部の平坦部で試験を行う場合は,早植え栽培によりおおむね白未熟粒の発生を促進できる条件を確保できると判断される.

本試験において供試した「初星」,「祭り晴」は比較的高温登熟耐性が劣るという報告(若松ら 2007,伊藤ら 2012)がある品種であり,また「ヒノヒカリ」も前述のように高温登熟耐性が劣ることが数多く報告されている品種である(若松ら 2007,森田ら 2010),これらと有意差を示した「みねはるか」(杉浦ら 2011),「おてんとそだち」(永吉ら 2011),「にこまる」(坂井ら 2010),「くまさんの力」(藤井ら 2009)および「さがびより」(広田ら 2012)は育成地で高温登熟耐性が優れると評価されている品種である.今回の結果はこれら品種の育種過程で行われた高温登熟耐性の評価とほぼ一致する結果となった.ただし,「にこまる」,「くまさんの力」,「さがびより」等は今回の供試品種の中では出穂期が比較的遅く,処理区における登熟気温が比較的低かったため,白未熟粒発生が少なくなった可能性は考慮する必要がある.これらのうち「みねはるか」,「さがびより」,「にこまる」は普及の現場においても高温年に良好な品質を示したことが報告されている(本庄ら 2013,広田 2012,坂田ら 2011).また,「北陸147号」は韓国のインディカ品種に由来する系統であるが,「ヒノヒカリ」より有意に白未熟粒の発生が少なかったことから新たな高温登熟耐性の育種素材として活用できる可能性があると考えられる.他方で「元気つくし」のように育成地で高温登熟耐性に優れると評価されているが(和田ら 2010),今回の試験では他の供試品種・系統との差が明瞭ではないものも認められ,この原因については今後さらに詳細に検討していく必要がある.

九州向きの普通期水稲品種の高温耐性についての報告例としては,作期の早進化による高温処理条件で,西村ら(2000)が九州の新旧の普通期栽培向け品種の,若松ら(2007)が,鹿児島県において普通期栽培向き水稲品種の高温条件下での玄米品質の品種間差異をそれぞれ評価した事例がある.また,高温に寡照を加えた条件での品種間差異の報告例としては,高田ら(2010)は高知県の早期栽培で用いられる品種の高温寡照耐性を評価している.しかし,中生から晩生の品種を含む普通期栽培向きの品種について高温に寡照条件も加えた複合的な条件で検定した報告はこれまでなく,本論文で述べた方法により,これら熟期の普通期栽培向き品種の高温寡照耐性の評価を行うことが可能になった.

以上述べてきたように,早植えによる登熟期間の高温化と登熟期間の部分的な遮光処理を合わせて行うことによって,白未熟粒発生を促進でき,九州北部の普通期栽培向け品種の白未熟粒発生の品種間差異を評価できることが確認できた.本手法は,特別な施設や機械を必要とせず,圃場において多数の品種・系統を検定可能な手法であり,九州沖縄農業研究センターでは水稲育種における高温寡照耐性の検定に活用している.今後,本手法で高温寡照耐性が優れると評価され選抜された品種・系統が実際の高温,日照不足の環境下で優れた産米品質を示すかどうか,実際の農業現場で検証するとともに,本手法を利用して外国品種や近縁野生種も含めた幅広い遺伝資源のスクリーニングを行い実際の育種に活用することで,近い将来さらに温暖化が進行した場合に備え,より高温寡照耐性に優れる育種素材が開発できると考えられる.