2016 Volume 18 Issue 3 Pages 103-111

2016 Volume 18 Issue 3 Pages 103-111

イネごま葉枯病(以下,ごま葉枯病)は,日本の稲作において3番目に発生面積が大きい病害であるが,抵抗性育種研究が進んでいない.そこで,本研究において抵抗性育種研究の基礎となるごま葉枯病圃場抵抗性検定法を開発した.検定圃場には,感染圧を高めるためにあらかじめごま葉枯病を発病させた罹病性水稲品種「みえのゆめ」を感染源として均一(条間30 cm,株間30 cm)に配置した.また,過去の研究に基づき,高い分生胞子形成能を持つ進展性病斑を「病斑の中心部分が灰白色に抜けている,あるいは,病斑の幅がイネ葉身の一次支脈幅を越えている病斑」と新たに定義付けした.ごま葉枯病に罹病したイネ葉身の病斑面積率を目的変数,総病斑数および進展性病斑数率を説明変数とした重回帰分析の結果,病斑面積率に対して総病斑数よりも進展性病斑数率の方が寄与していた.病斑面積率と進展性病斑数率の関係を解析し,進展性病斑数率に基づく病斑型と病斑面積率により10段階(0–9)に区分した新たな「ごま葉枯病発病程度調査基準」を作成した.この基準を用いて,ごま葉枯病抵抗性品種「Tadukan」と罹病性品種「ヒノヒカリ」の交配由来組換え自殖系統群の発病程度調査を穂ばらみ期以降に4回行った結果,系統群の発病程度頻度分布は移植後113日に最も正規分布型を示した.複数年次で同じ供試材料の発病程度調査を行ったところ同様の評価結果となったことから,検定圃場設置法および発病程度調査法から構成される本検定法の精度が実証された.また,本検定法を用いて熟期別の圃場抵抗性基準品種を選定した.

ごま葉枯病菌(Bipolaris oryzae)によるごま葉枯病は,日本の稲作において,いもち病,紋枯病に次いで発病面積が大きい病害である(日本植物防疫協会 2013).他国においても重要病害として位置付けられ,アメリカ合衆国,インドなどで減収事例や対策技術が報告されている(Datnoff et al. 1991, Barnwal et al. 2013).日本においても1950~70年代を中心に,水稲の秋落ち現象や穂枯れ現象等と関連して,植物病理的な観点から盛んに研究が行われていた(吉井・松本 1951,馬場 1958,赤井 1965,渡辺ら 1973).しかし,ごま葉枯病はいもち病と同じストロビルリン系殺菌剤で防除が可能で(小笠原ら 1999),これらの殺菌剤の普及により減収につながるような被害は少なくなった.ところが近年,新潟県で多発事例が報告され,その発生が改めて問題視されている(山口ら 2007,新潟県病害虫防除所 2011).この一因として,「コシヒカリBL」の現場への普及に伴って殺菌剤の使用量が減ったことなどが挙げられている(山口ら 2007).三重県においても,ごま葉枯病抵抗性“弱”の「みえのゆめ」が普及したこと(山川ら 2002)や,いもち病を対象とした育苗箱処理殺菌剤がごま葉枯病に効果のない抵抗性誘導剤(プロベナゾールやチアジニルなど)が中心であること(鈴木 2014)などから,「みえのゆめ」を中心にごま葉枯病の発生が増加している.

いもち病は,抵抗性育種研究が進んでおり,真性抵抗性および圃場抵抗性に関する複数の遺伝子が単離され,それら遺伝子を導入した抵抗性品種が生産現場へ普及している(佐々木ら 2002,坂ら 2007).一方,ごま葉枯病抵抗性を有する実用的な日本型品種は未だ開発されていない.今後,いもち病抵抗性品種のさらなる普及により,殺菌剤の使用量が減少し,それに伴いごま葉枯病の発生拡大が懸念されることから,ごま葉枯病抵抗性を有する日本型品種の開発が必要である.

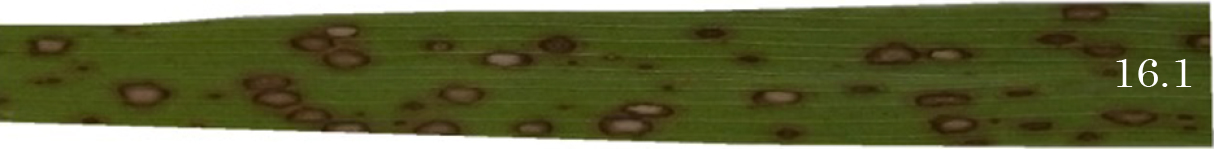

ごま葉枯病の抵抗性育種研究については,幼苗検定(Sato et al. 2008)および圃場検定(Katara et al. 2010)により抵抗性に関与する複数の量的形質遺伝子座(以下QTL)が見出されている.いずれの報告においても,発病程度調査に用いられた調査基準は,病斑面積率により重み付けされている「Standard Evaluation System for rice」(IRRI 2002,以下,「SES」)であった.「SES」では,病斑面積率によるランク区分が発病模式図とともに示されており,小型病斑の多少によって病斑面積率が模式化されている.しかし,ごま葉枯病発病圃場を観察していると,大型病斑と小型病斑が混在しており(図1),「SES」の模式図に基づく病斑面積率の算出が困難な事例が頻繁に生じる.吉井・松本(1951)は,ごま葉枯病抵抗性には侵入抵抗性と病斑拡大抵抗性があると報告している.日本においては,侵入抵抗性の評価として病斑数の計測(近藤・杉浦 1954),発病模式図を活用した病斑数の多少による発病度評価(渡辺ら 1986)および病斑拡大抵抗性の評価として病斑の大小による目視評価(後藤ら 1951)などが行われてきたが,侵入抵抗性と病斑拡大抵抗性を組み合わせた評価方法は確立されていない.これら二つを合わせて評価するためには,病斑型を加味した病斑面積率による評価が適当であると考えられた.

三重県内で観察されたごま葉枯病に発病したイネ葉身.

1) 図中の数字は病斑面積率を示す.

一方中西ら(1973)は,ごま葉枯病抵抗性と根腐れ抵抗性(還元抵抗性)との間に関係が認められ,生育後期に土壌の還元が激しくなるとイネの根腐れが進み葉身および穂でのごま葉枯病菌寄生が助長されるようであると報告している.幼苗検定ではイネの生育初期に検定を行うことから,根腐れ抵抗性を加味したごま葉枯病抵抗性を評価できない.以上のことから,実用性の高い抵抗性品種の開発のためには圃場検定による抵抗性評価が必要であると考えられた.

そこで,本研究において,病斑拡大の指標となる病斑型と病斑面積率により重み付けし,「SES」を参考にランク区分した新たな「ごま葉枯病発病程度調査基準」を作成し,その調査基準を用いた本圃におけるごま葉枯病圃場抵抗性検定法を開発したので,報告する.

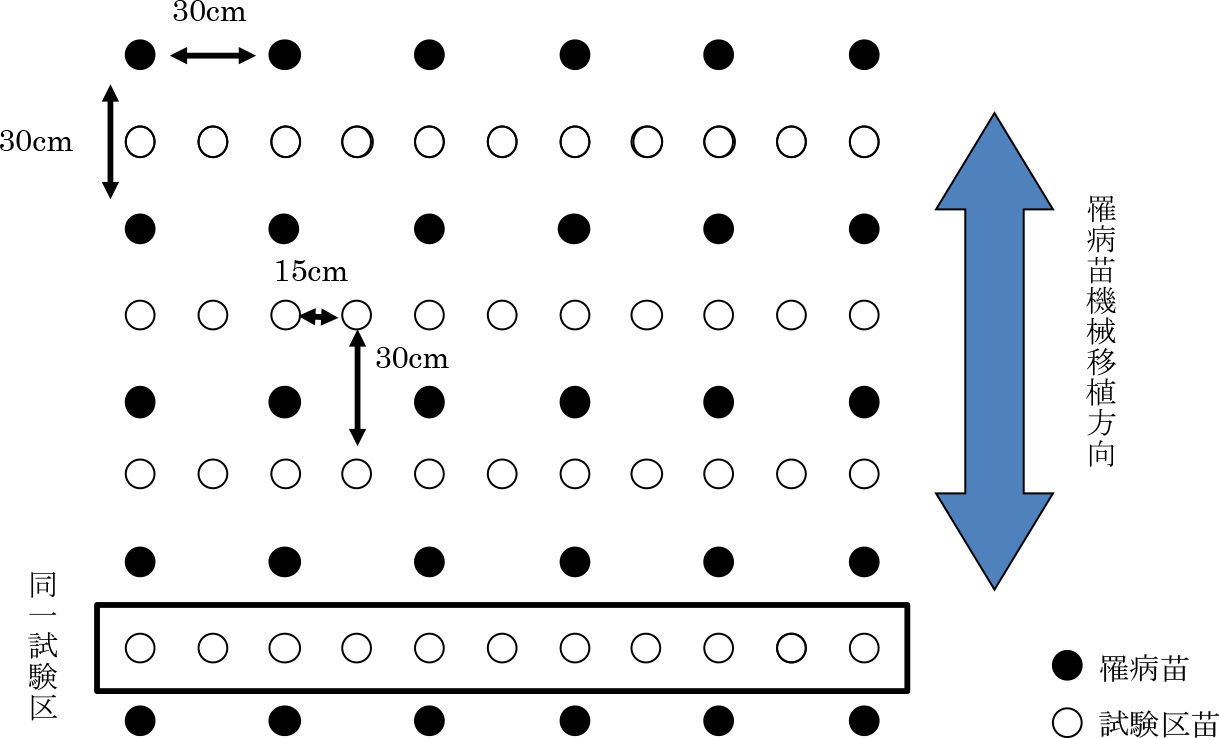

2012年から3年間,三重県農業研究所伊賀農業研究室内(三重県伊賀市)の水田圃場(細粒グライ土)にて試験を行った.ごま葉枯病を発病させた「みえのゆめ」(ごま葉枯病抵抗性“弱”)の稚苗をスプレッダーとして乗用田植機により条間30 cm,株間30 cmの設定で,植え付け本数3~5本/株で移植し,その株間中央に検定材料を15 cm間隔で植え付け本数を1本/株とし,11株/区を手植えで配置した(図2).移植日は,2012年が5月29日,2013年が5月30日,2014年が5月30日であった.施肥は肥効調節型肥料(N:P2O5:K2O = 26-8-9,窒素成分の内訳は速効性が50%,シグモイド型90日溶出タイプの被覆尿素肥料が50%)を移植前に窒素成分で0.72 kg/a全層施用した.また,試験はいずれの年次も各材料2反復で行った.

ごま葉枯病圃場抵抗性検定圃場設置方法.

なお,スプレッダーとなる「みえのゆめ」のごま葉枯病罹病苗の作成は以下の方法により行った.同研究室場内圃場より単離したごま葉枯病菌をPDA平板培地で25℃暗条件で3日間,25℃ BLB光照射条件で3日間,25℃暗条件で2日間培養し,分生胞子を形成させた.8~10 × 104個/mlに調整した分生胞子懸濁液に展着剤(Tween20)を濃度0.02%となるよう添加し,播種20日後の稚苗に育苗箱(30 cm × 60 cm)1箱当たり40 mlを噴霧接種した.接種は18~20時に行い,加湿条件25℃設定の出芽器内に1晩(約12時間)静置した後に,出芽器から取り出し常温のガラス温室内に静置し,接種4日後に移植した.

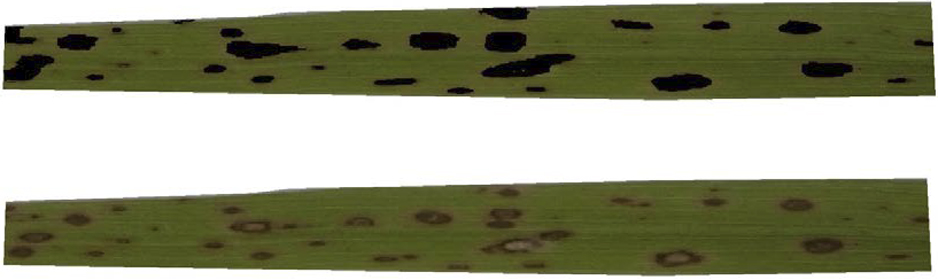

2. ごま葉枯病発病程度調査方法の検討 1) 調査部位2012年に検定圃場において,ごま葉枯病の発病が確認された「みえのゆめ」や「ヒノヒカリ」など7品種系統から計9個体について,各個体中庸な1茎の止葉を含む上位3葉の各葉身の中央部10 cm間を移植後111日にデジタルカメラで撮影し,画像解析ソフトImageJ(Schneider et al. 2012)を利用してデジタル画像から,「色相」,「彩度」,「明度」のスケールにより葉身の病斑部を識別させ(図3),(識別させた病斑部のピクセル数)/(撮影した葉身全体のピクセル数)により病斑面積率を計測し,上位3葉の葉身病斑面積率の相関関係を解析した.

ImageJによるごま葉枯病病斑の識別.

1) 上写真の塗りつぶし部が病斑識別部.

また,止葉葉耳部を手でつかみ手よりも穂側にある葉身の発病程度を調査することで上位3葉の葉身の発病程度をまとめて調査することが可能かを検証するために,2012年に検定圃場および水稲奨励品種決定調査圃場(三重県松阪市)において,60品種系統から計67個体について,イネ出穂後に,各個体中庸な1茎の止葉を含む上位3葉を茎に沿わせて,各葉身先端部と止葉葉耳部の間の長さを測定した.値は,葉身先端部が止葉葉耳部より穂側にあった場合にプラスとした.なお,60品種系統のうち,21品種系統は長粒系,39品種系統は短粒系であった.

2) 発病程度調査基準検定圃場において,2012年,2013年に順に移植後111日,101日に,2014年に移植後98日および112日の計2回,ごま葉枯病の病斑が確認された上位3葉のうち発病が中庸な1葉の葉身中央部10 cm間をデジタルカメラで撮影し,前述と同様の方法でImageJを用いて病斑面積率を計測した.また,同じデジタル画像を用いて,総病斑数および,「病斑の中心部分が灰白色に抜けている,あるいは,病斑の幅がイネ葉身の一次支脈幅を越えている病斑」と定義した進展性病斑の数を目視で計測し,(進展性病斑数)/(総病斑数)により進展性病斑数率を算出した.なお,1)の結果から上位3葉の葉身の病斑面積率に有意な正の相関関係があったため,本試験では上位3葉のうち発病の中庸な1葉を調査し,上位3葉の調査結果とした.葉身の病斑面積率を目的変数,総病斑数および進展性病斑数率を説明変数として,重回帰分析を行った.供試材料は,2012年が7品種系統から計27点,2013年が40品種から計41点,2014年が53品種系統から計98点,3ヶ年合計で166点であった.

また,本試験で得られた166点の結果に基づき,「SES」を参考に,葉身の病斑面積率により発病程度階級値を設定し,各病斑面積率に対応した葉身の進展性病斑数率を解析した.

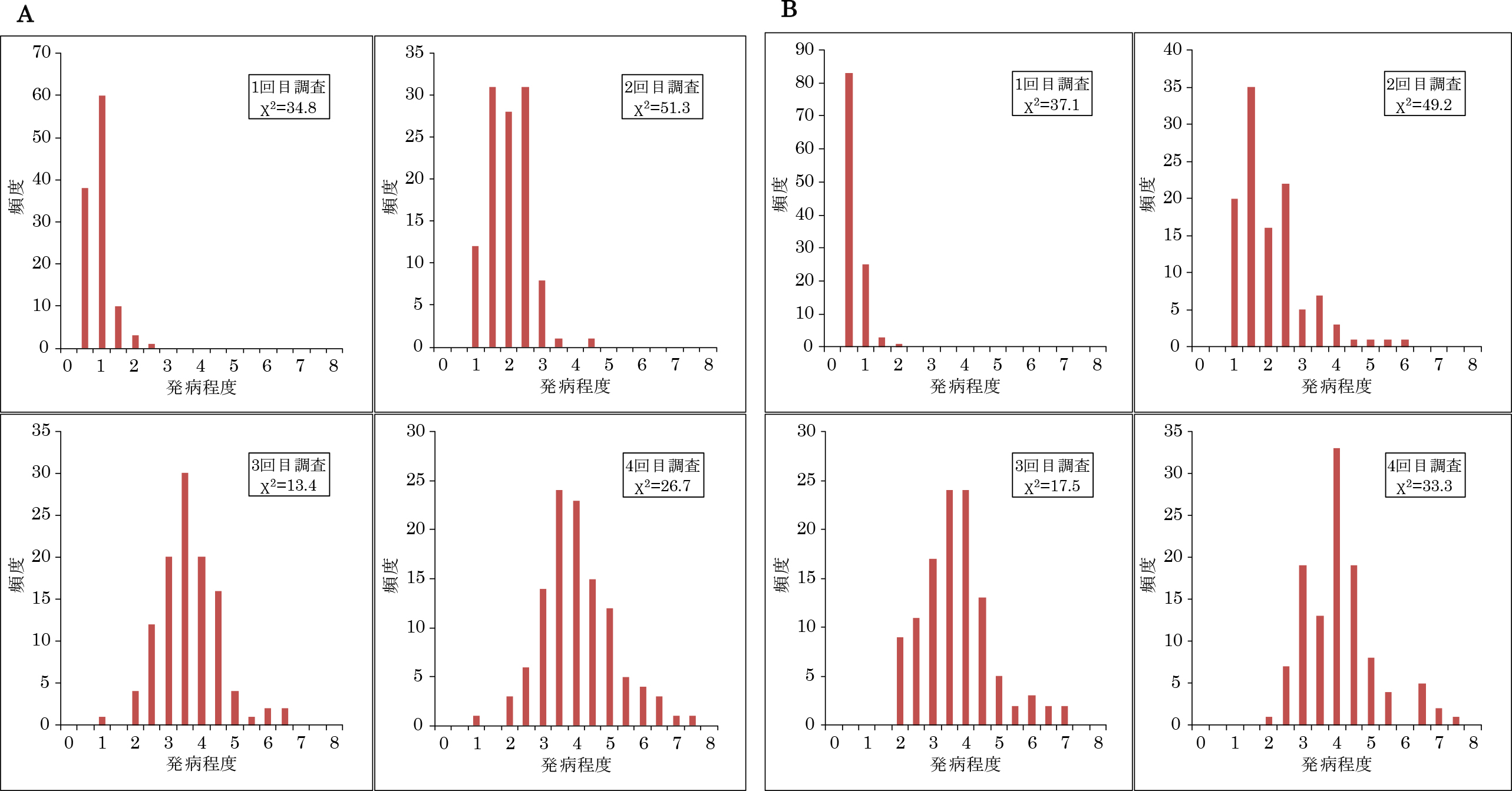

3) 発病程度調査時期2)の結果に基づき作成した,上位3葉の葉身のごま葉枯病発病程度を進展性病斑数率と病斑面積率により重み付けした新たな「ごま葉枯病発病程度調査基準」(表1)を用いて,ごま葉枯病抵抗性インド型品種「Tadukan」と罹病性日本型品種「ヒノヒカリ」の交配由来組換え自殖系統群(以下,RILs)110系統(Sato et al. 2008)および,ドナーの「Tadukan」,「ヒノヒカリ」を加えた計112品種系統について,2012年,2013年に各年4回ごま葉枯病発病程度階級値を達観調査した.また,各調査時期の発病程度の基準として罹病性品種「みえのゆめ」を配置したが,前述の112品種系統と遺伝的背景が異なるため統計解析の標本には加えなかった.達観調査は,1)の結果より,立毛状態の各品種系統について,発病が中庸な株の止葉葉耳部を手でつかみ,手よりも穂側にある葉身の発病程度階級値を調査することで実施した.1回目,2回目,3回目,4回目調査日の移植後日数は,2012年が71日,94日,113日,121日,2013年が69日,90日,113日,123日であった.1回目調査時期の移植後70日頃は,概ねすべての供試材料に発病が確認された時期で,「SES」で‘穂ばらみ期~成熟期’とされている発病調査時期のうち,概ね‘穂ばらみ期’に相当する時期であった(IRRI 2002).2回目,3回目調査は,前回調査の約20日後に調査を行った.なお,4回目調査は,各材料ともごま葉枯病によらない生理的な葉身周縁部の枯死が増加し始めたため,3回目調査の約10日後に実施した.発病調査結果について,カイ二乗適合度検定により発病程度階級値頻度分布の正規性を検定した.

| 階級値 | 病斑型 | 葉身の病斑面積率 |

|---|---|---|

| 0 | なし | 0 |

| 1 | 黒褐点状の病斑 | 1%未満 |

| 2 | 黒褐点状の病斑 | 1~3% |

| 3 | 病斑の一部が進展性病斑 | 3~5% |

| 4 | 病斑の1/3程度が進展性病斑 | 5~10% |

| 5 | 病斑の半分程度が進展性病斑 | 10~15% |

| 6 | 病斑の2/3程度が進展性病斑 | 15~20% |

| 7 | 病斑の3/4程度が進展性病斑 | 20~30% |

| 8 | 大半の病斑が進展性病斑 | 30~50% |

| 9 | 大半の病斑が進展性病斑 | 50%以上 |

1) 進展性病斑は,「病斑の中心部分が灰白色に抜けている,あるいは,病斑の幅がイネ葉身の一次支脈幅を超えている病斑」.

また,2012年,2013年それぞれについて,3回目調査の発病程度階級値を目的変数,1回目調査の発病程度階級値および到穂日数を説明変数として重回帰分析を行った.

なお,供試材料については,これら解析を行うために発病程度および到穂日数が連続して変異する必要があったため,RILsを用いた.

4) ごま葉枯病圃場抵抗性検定法の精度検証および抵抗性基準品種の選定

3)の調査における2012年と2013年の3回目調査の年次間の相関関係を解析した.

また,イネ育種研究において他の病害抵抗性検定試験に利用される品種を中心に「アキヒカリ」,「イナバワセ」,「コシヒカリ」,「トヨニシキ」,「日本晴」,「農林1号」,「みえのゆめ」など27品種について,2013年と2014年の各年移植後113日および112日に,3)と同様の方法でごま葉枯病発病程度階級値を達観調査し,年次間の相関関係を解析した.また,27品種の発病程度階級値および出穂期により,熟期別のごま葉枯病抵抗性基準品種を選定した.なお,抵抗性程度は,発病程度階級値3.0以下を“強”,3.0より大きく4.0以下を“やや強”,4.0より大きく5.0以下を“中”,5.0より大きく6.0以下を“やや弱”,6.0より大きいを“弱”とした.

止葉を含む上位3葉の葉身中央部10 cmの病斑面積率について,各葉位間に5%水準で有意な相関関係が見られた(表2).また,60品種系統計67個体について,イネ出穂後の止葉の葉耳部と止葉を含む上位3葉の葉身先端部の間の長さは,止葉(b)が+37 cm,b-1が+22 cm,b-2が+8 cmであった.標準偏差は,bが8 cm,b-1が8 cm,b-2が7 cmであった.

| b | b-1 | b-2 | |

|---|---|---|---|

| b | — | 0.81** | 0.78* |

| b-1 | — | — | 0.95** |

| b-2 | — | — | — |

1) **,*は,それぞれ1%,5%水準で有意であることを示す.

2) b,b-1,b-2は,それぞれ止葉,第2葉,第3葉を示す.

後藤ら(1951)はイネ葉身の一次支脈幅に対する大きさによりごま葉枯病の病斑をI~V型に区分し,深津・柿崎(1955)はその基準に基づくII型病斑(一次支脈幅に収まる黒色病斑)よりもIII型病斑(一次支脈幅に収まる中央部灰白色病斑)の方が高い分生胞子形成能を有すると報告している.そこで,進展性病斑を「病斑の中心部分が灰白色に抜けている,あるいは,病斑の幅がイネ葉身の一次支脈幅を越えている病斑」と定義した.

葉身の病斑面積率を目的変数,総病斑数および進展性病斑数率を説明変数とした重回帰分析の結果,1%水準で有意な重回帰式が得られた(R2 = 0.77).各説明変数の標準化偏回帰係数は,総病斑数が0.28,進展性病斑数率が0.78となり,病斑面積率に対する説明変数として進展性病斑数率が総病斑数よりも重要であった.なお,重回帰式において各説明変数はいずれも1%水準で有意で,説明変数間には1%水準で有意な相関関係がなかった.

葉身の病斑面積率の最大値は,三重県にてごま葉枯病が多発している罹病性品種「みえのゆめ」の31.0%であった.また,吉井・松本(1951)が罹病性品種として報告している「農林1号」の病斑面積率は26.1%であった.「SES」では病斑面積率51~100%を2ランクに区分しているが,本研究での調査結果から,日本型品種をベースとした育種研究においては,高い病斑面積率で階級値を区分する重要性は低いと示唆された.そこで,病斑面積率について,50%以上を一括して階級値9に区分し,「SES」と比較して15~50%を小幅に区分した(表3).供試した166点について,病斑面積率に基づき設定した各階級値に区分し,各階級値に区分されたサンプルの葉身の進展性病斑数率を解析したところ,階級値1以下では進展性病斑が見られなかった.階級値2では進展性病斑数率の平均値が4.2%,標準偏差が7.3%で,区分された葉身36点のうち約58%の21点で進展性病斑が見られず,階級値3では進展性病斑数率の平均値が16.5%,標準偏差が15.7%で,区分された葉身19点のうち約21%の5点で進展性病斑が見られなかった.また,階級値4以上ではほぼすべてのサンプルで進展性病斑が見られ,進展性病斑数率の平均値は,階級値4で31.5%,階級値5で49.3%,階級値6で70.6%,階級値7で75.9%であった.

| 階級値 | 葉身の病斑面積率 | 進展性病斑数率(%) | 頻度(n) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均 | 標準偏差 | 全数 | 進展性病斑数率0% | |||

| 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |

| 1 | 1%未満 | 0 | 0 | 12 | 12 | |

| 2 | 1~3% | 4.2 | 7.3 | 36 | 21 | |

| 3 | 3~5% | 16.5 | 15.7 | 19 | 5 | |

| 4 | 5~10% | 31.5 | 17.6 | 44 | 2 | |

| 5 | 10~15% | 49.3 | 16.6 | 35 | 0 | |

| 6 | 15~20% | 70.6 | 11.2 | 13 | 0 | |

| 7 | 20~30% | 75.9 | 15.2 | 6 | 0 | |

| 8 | 30~50% | 76.4 | — | 1 | 0 | |

| 9 | 50%以上 | — | — | 0 | 0 | |

1) 頻度の「全数」は各階級値に区分された全サンプル数を,「進展性病斑数率0%」は全数のうち進展性病斑が見られなかったサンプル数を示す.

以上の結果より,新たな「ごま葉枯病発病程度調査基準」を作成した(表1).

3. 発病程度調査時期新たな「ごま葉枯病発病程度調査基準」を用いて2012年,2013年にRILs110系統とドナー2品種の発病程度階級値を各年4回調査し,その結果を用いて112品種系統の発病程度階級値頻度分布の正規性を検定したところ,1回目,2回目,3回目,4回目のχ2値は順に,2012年が34.8,51.3,13.4,26.7,2013年が37.1,49.2,17.5,33.3となり,2年とも3回目調査時の発病程度階級値頻度分布が最も正規分布型を示した(図4).また,ドナー品種である「Tadukan」,「ヒノヒカリ」の3回目調査時の発病程度階級値は,2012年が順に2.5,4.5,2013年が順に2.0,5.0となり,両親の平均値が,RILsとドナー計112品種系統の発病程度階級値頻度分布の最頻値であった.なお,3回目調査時の基準品種「みえのゆめ」の発病程度階級値は“6~7”であった.

2012年(A),2013年(B)のRILs110系統とドナー2品種(「Tadukan」,「ヒノヒカリ」)の調査時期別発病程度階級値頻度分布.

RILs110系統とドナー2品種について,2012年,2013年に,3回目発病程度階級値を目的変数,1回目発病程度階級値および到穂日数を説明変数とした重回帰分析を行った結果,両年とも1%水準で有意な重回帰式が得られた(表4).各説明変数の標準化偏回帰係数は,2012年が1回目発病程度階級値0.54,到穂日数–0.46,2013年が1回目発病程度階級値0.68,到穂日数–0.31となり,1回目発病程度階級値が大きく,到穂日数が短いほど3回目発病程度階級値が大きくなった.また,両年とも3回目発病程度階級値に対する説明変数として1回目発病程度階級値が到穂日数よりも寄与度が大きかった.なお,RILs110系統とドナー2品種の出穂後日数の平均値および標準偏差は,1回目調査時が–6日および6日,3回目発病調査時が37日および6日で,概ね,1回目調査時は‘穂ばらみ期’,3回目調査時は‘黄熟期’であった.また,RILs110系統とドナー2品種の到穂日数の平均値および標準偏差は76日および6日,1回目調査時の発病程度階級値の平均値および標準偏差は0.6および0.3であった.基準品種「みえのゆめ」の1回目調査時の発病程度階級値は“2~3”であった.

| 年 | 標準化偏回帰係数 | 重回帰式 決定係数R2 |

|

|---|---|---|---|

| 1回目発病程度階級値 | 到穂日数 | ||

| 2012 | 0.54 | –0.46 | 0.43 |

| 2013 | 0.68 | –0.31 | 0.58 |

1) いずれの重回帰式も,1%水準で有意で,各説明変数は1%水準で有意であった.また,説明変数間に5%水準で有意な相関関係はなかった.

2012年,2013年に行ったRILs110系統とドナー2品種の3回目発病程度階級値調査結果は1%水準で有意な相関関係を示した.また,2013年,2014年に供試した27品種の発病程度階級値も1%水準で有意な相関関係を示した(図5).

2012年と2013年のRILs110系統とドナー2品種(A),2013年と2014年の27品種(B)の発病程度階級値調査結果の相関関係.

1) **は,1%水準で有意であることを示す.

また,27品種について,出穂期により熟期を区分し,熟期別の抵抗性基準品種を選定した(表5).

| 熟期 | 抵抗性程度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 強 | やや強 | 中 | やや弱 | 弱 | |

| ナツヒカリ級(極早生) | アキヒカリ(4.0) | イナバワセ(5.1) ナツヒカリ(5.5) |

農林1号(6.3) | ||

| コシヒカリ級(早生) | CH45(2.5) | トヨニシキ(4.3) 関東51号(4.4) ササニシキ(4.7) |

コシヒカリ(5.2) | ||

| 日本晴級(中生) | IR58(1.8) Dawn(2.5) ツユアケ(2.6) |

金南風(3.3) | 日本晴(5.3) Kasalath(5.6) |

みえのゆめ(6.2) | |

| ヒノヒカリ級(晩生) | Tadukan(2.4) 杜稲(2.7) |

山田錦(3.3) あそみのり(3.6) |

にこまる(4.1) ヒノヒカリ(4.5) |

||

1) 品種名後の括弧内は2013年と2014年の発病程度階級値の平均値を示す.

ごま葉枯病の病斑は下位葉から上位葉に伝染していくため(渡辺ら 1973),上位葉で多くの発病が見られる品種系統はごま葉枯病抵抗性が弱いと考えられる.また,病害虫発生予察事業の調査実施基準(農林水産省 2014)では,上位葉葉身での発病程度により発病度が重み付けられている.以上より,ごま葉枯病発病程度を上位葉葉身での発病状況により評価することは妥当であると思われる.本研究において,上位3葉の各葉位間で葉身の病斑面積率に有意な相関関係があったことから,上位3葉の発病程度について,各葉位を個別に調査して平均値を出さずとも,上位3葉をまとめて調査することで評価できると示唆された.また,止葉を含む上位3葉葉身の先端は各葉位とも止葉葉耳部より穂側(上部)にあった.以上のことから,止葉葉耳部を手でつかみ,手よりも穂側にある葉身をまとめて調査することで,供試材料のごま葉枯病発病程度を調査できることが示唆された.

馬場(1958)は,ごま葉枯病罹病程度(達観による8段階評価)は病斑数よりも病斑拡大度(イネ葉身の葉脈幅に対する大きさによる5段階評価)とより密接な関係にあるようであると報告している.また,田中・赤井(1963)は,ごま葉枯病の感受性には全病斑数より病斑拡大率(大病斑数(中毒部が見られる病斑)/全病斑数)の方が密接な関係を有するものと考えると報告している.本研究においても,重回帰分析により病斑面積率に対する説明変数として進展性病斑数率が総病斑数よりも重要であったことから,これら既報と合致する結果となった.また,足立・山田(1975)は,ごま葉枯病罹病葉での分生胞子形成能力を検討したところ,斑点型病斑では分生胞子をほとんど形成しなかったが,斑紋型病斑(大型病斑)では形成可能であったこと,渡辺ら(1973)は,ごま葉枯病によるイネ穂枯れの原因は葉身に形成された大型病斑であることを報告しており,伝染環・生活環から見てもごま葉枯病発病程度の評価に進展性病斑を加味することは妥当であると思われる.

表3のとおり葉身の病斑面積率により階級値区分を行い,ごま葉枯病に罹病した葉身166点を用いて各階級値に対応した進展性病斑数率を検討した.階級値2では進展性病斑数率の平均値が4.2%,標準偏差が7.3%,また区分された36点のサンプルのうち約58%の21点で進展性病斑が見られなかったため,階級値2においては進展性病斑を規定せず,階級値3以上で規定した.また,階級値8以上のサンプルは1点のみで,その病斑面積率は31.0%であった.階級値8の病斑面積率は30~50%であることから,病斑面積率31.0%の本データは,階級値8の中では発病が軽度なデータであった.このサンプルの進展性病斑数率が76.4%であったことから階級値8以上のサンプルの進展性病斑数率は76.4%以上あると推測される.従って,階級値8以上の病斑型は「大半の病斑が進展性病斑」とした.本研究は三重県の生産現場におけるごま葉枯病激発圃場を想定して設置した検定圃場で実施されたため,三重県の一般圃場においては,階級値8以上発病することは稀であると予想される.今後,他地域での事例を積み重ねて,より重度な発病条件下で階級値8以上のデータが蓄積されることを期待する.以上のことから,進展性病斑数率を加味した病斑型と病斑面積率により重み付けをした新たな「ごま葉枯病発病程度調査基準」(0~9の10段階評価)を作成した(表1).

生物の量的形質は多くの場合,複数の遺伝要因が関与し,さらに環境要因が複合して表現されるので,その変異は正規分布に従う場合が多い(武田 1993).Katara et al.(2010)によると,ごま葉枯病抵抗性系統「CT9993」と罹病性系統「IR62266」の交雑由来倍加半数体系統を用いたごま葉枯病圃場抵抗性QTL解析の結果,LOD値2.01~5.85の範囲で9個のQTLが検出され,ごま葉枯病圃場抵抗性には複数の遺伝要因が関与していると示唆された.また,Sato et al.(2008)が本研究と同じRILsのごま葉枯病発病程度を幼苗検定で調査したところ,発病程度頻度分布は両親の中間を頂点とする正規分布型を示したことから,本研究で用いたRILsのごま葉枯病抵抗性は量的形質であると考えられる.以上のことから,本圃場検定におけるRILsのごま葉枯病発病程度頻度分布は正規分布型を示すと推察され,2ヶ年の結果から最も正規分布型を示した3回目調査時期である移植後113日が調査日として適すると考えられた.また,一般的にごま葉枯病は出穂後に多く発生すると言われており(小野・山口 1987),九州の複数地域での調査でも出穂期以降に発病が目立ち,秋落水稲では出穂期以前から著しく発生すると報告されている(桐生 1951).重回帰分析において,到穂日数が短いほど3回目発病程度階級値が大きかったことから,本研究もこれら報告と一致する結果であった.一方,本研究においては,1回目発病程度の方が到穂日数よりも3回目発病程度に対して寄与度が大きかった.つまり,各検定材料の出穂後日数を揃えて発病調査をすることよりも,1回目調査時期である移植後70日頃に検定材料に発病させておくことが,3回目調査時期である移植後113日に発病調査をする上で重要であった.到穂日数が異なる材料であっても,移植後70日頃の発病初期に均一にある程度以上発病させておくことで,調査に最適な時期に精度の高い結果が得られると考えられた.本研究は,ごま葉枯病罹病苗を均一に配置し,施肥については,欠乏するとごま葉枯病に罹病しやすくなると報告されている(Barnwal et al. 2013)カリウムやリン酸の施用量を通常の施肥基準よりも減らした条件下で実施された.ごま葉枯病菌密度が高かった上に,稲体は貧栄養状態でごま葉枯病に対する抵抗力が弱い状態であったため,出穂後日数を揃えずともRILsの発病程度の差異を評価できたと推測される.出穂後日数を揃えて発病調査を行うためには,検定材料の移植期を変えて出穂期を揃えるか,出穂後日数を揃えて複数回発病調査を行う必要があり,いずれの方法も作業労力が多くなる.本法のように出穂後日数ではなく移植後日数で調査日を決定できる意義は大きい.

本研究で開発した検定圃場設置法および発病程度調査法から成るごま葉枯病圃場抵抗性検定法により,2012年と2013年,2013年と2014年に異なる材料を各2ヶ年ごま葉枯病圃場抵抗性検定に供試したところ,各2ヶ年で同じ材料を同様に評価でき,検定法の精度が立証された.なお,本検定法は,三重県農業研究所内の同一検定圃場における3ヶ年の調査結果に基づき開発されたものである.気象や土壌などの条件が異なる他地域の圃場の場合,発病の経過が本研究と異なり,供試材料の抵抗性程度の差を正確に評価できる時期が移植後113日でない可能性が考えられる.本研究において3回目調査時期の基準品種「みえのゆめ」の発病程度階級値が“6~7”であったことから,他地域における調査時期の判断基準としてこの「みえのゆめ」の発病程度が参考になると考えられる.そこで,他地域の圃場でも検定が行えるよう,熟期別の抵抗性基準品種を選定した.ごま葉枯病抵抗性について過去に報告のある「Tadukan」,「杜稲」,「農林1号」(吉井・松本 1951),「CH45」(Misra 1985),「Dawn」(Eruotor 1986)は,すべて既報と同じ抵抗性程度であった.なお,本研究では基準品種選定において,異なる熟期であっても各抵抗性程度に対応する発病程度階級値を同様にした.前述のとおり,重回帰分析の結果,到穂日数が短いほど3回目発病程度階級値が大きかったことから,例えば抵抗性程度“強”に対応する発病程度階級値を早生熟期では晩生熟期よりも高く設定することが妥当であると考えられる.しかし,本研究では熟期間の相対的な抵抗性程度の差を定量できるデータを得ておらず,この点に関して,出穂性の異なる同質遺伝子系統群を用いて出穂期と発病程度の関係を解析するなど今後さらなる研究が必要である.また,一部熟期の一部抵抗性程度で基準品種が選定できていないため,引き続き選定を行うとともに,他地域でも知見が積み上げられることを期待する.

本研究により,ごま葉枯病抵抗性を対象とした育種研究の可能性を示すことができた.また,幼苗検定において抵抗性を示す「Tadukan」は(Sato et al. 2008),圃場検定においても進展性病斑が見られず,高い抵抗性を示したことから,抵抗性遺伝資源として活用できる.今後は,「Tadukan」を活用して有効なごま葉枯病抵抗性日本型品種の開発を行うとともに,その他の抵抗性遺伝資源の探索および抵抗性に関与するQTL・遺伝子の同定,それらを活用した品種開発を行っていく.

本研究を遂行するに当たり,三重県農業研究所の宮本義彦,小坂雅一,納米宏樹,別所大輔,加藤美穂,前田伸子,中林義博,北川強司,森口直樹の各氏には栽培管理業務にてご尽力いただいた.(独)農業生物資源研究所の林長生博士には調査基準へのご助言をいただいた.島根大学生物資源科学部の木原淳一博士にはごま葉枯病菌を分譲いただいた.ここに記して謝意を表します.

また,本研究は,農林水産省委託プロジェクト研究「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発」および「温暖化適応・異常気象対応のための研究開発」の支援を受け実施した.