2017 Volume 18 Issue 1 Pages 44-65

2017 Volume 18 Issue 1 Pages 44-65

The environment surrounding ICT engineers' labor market has changed in the latter half of 1990s. The sophistication of ICT is getting more promoted and the number of highly educated ICT engineers is increasing. In previous studies, they point out that firm size and schooling directly affect the extent of internalization of ICT engineers, and indirectly have effects on their wage and occupational attitudes. However, because these arguments are based on survey data collected before around 2000, they do not catch up with the current trend of ICT engineers' labor market. In this study, we analyze ICT engineers' turnover rate from their first jobs after graduation, and examine whether the hypotheses that firm size and schooling determine ICT engineers' career development are still valid in the 2000s. From the results of analysis, we found following facts; (1) The hypothesis that firm size determines the extent of internalization of ICT engineers is still valid in the 2000s. (2) The hypothesis that schooling determines the extent of internalization of ICT engineers does not seem to be valid on those who became ICT engineers after 2000. (3) Schooling is an important determinant of sizes of firms which ICT engineers join first after graduation. After they join firms, however, there is no significant difference in the extent of internalization between education levels except those who finished graduate schools. (4) In every education level, the smaller the size of the firm where ICT engineers work is, the higher the turnover rate is. (5) Only in college graduates, those who became ICT engineers after 2000 tend to leave their first jobs more than those before 1999.

労働者派遣法が当初その対象として情報技術者を想定していたことが示すように,1980年代の情報技術者の労働市場は,専門技能を活かして企業横断的な活動を行うプロフェッショナル型の労働市場として発展することが期待されていた(高梨 1982)。その後の調査や実証的な研究では必ずしも企業間移動は十分活発ではないと報告されることもあるものの(村上 1994;今野 2005など),情報技術者のキャリアは企業への忠誠を示す側面と職業上の専門性や知識へのコミットを志向する側面という,相反する志向性を併せ持つことが指摘されてきた。これら情報技術者個人のキャリア志向性の特質は,Gouldner(1957)に基づいてそれぞれ「ローカル」「コスモポリタン」と形容されている(今野・佐藤 1990;三輪 2001,2011など)。また情報技術者を職業単位で捉える観点に立てば,医学や法学といった伝統的プロフェッショナルの専門領域とは異なり,情報通信技術は専門知識の陳腐化が速い分野でもあることから,情報技術者が技術変化に対応しながらどのようにプロフェッショナルとしての社会的地位を維持していくのか,注視していく必要があるとも指摘できる(Nishimura 2013)。その新規性ゆえに,情報技術者という職業の専門職性についての社会的評価を私たちが下すまでには,まだ時間がかかると言えるだろう。

このように,伝統的プロフェッショナルには含まれない情報技術者がプロフェッショナル研究の文脈からも注目を集めるのは,仕事の専門性の高さもさることながら,彼らの活動が私たちの生活に与える影響が非常に大きいことによると言えよう。『情報サービス産業白書2013』によれば,情報サービス産業における2010年の年間売上高は18兆8,438億円に上り,対名目GDP比で3.9%を占めるにいたっている(1)。また,その技術的基盤を支える人材の規模も非常に大きく,総務省統計局『平成24年度就業構造基本調査』から被雇用者の状況について見ると,「専門的・技術的職業従事者」において技術者に分類される者の総数は2,521,400人,そのうち情報処理・通信技術者(2)は1,119,300人であり,日本の技術者全体の約44%を占めている。

このような情報サービス産業,なかでも最も主要な領域を構成してきたソフトウェア産業は非常に労働集約的な産業であることが繰り返し指摘されており(今野・佐藤 1989;峰滝・元橋2008),独立系のソフトウェア企業では特に人材の質が企業の生産性に大きな影響を与えるとする報告もある(峰滝・元橋 2008)。情報通信技術を基盤とした応用領域が非常に多岐にわたるなか,量だけではなく一定以上の質・専門性を持った情報技術者をいかに育成していくかという問題は,いまや一企業内の人材育成ポートフォリオの次元を超え,日本の産業政策を考えるうえで私たちが向き合わなければならない重要課題の1つだと言えるのである。

先行のアンケート調査によれば,情報技術者たちは自らの職業能力が入職前の教育機関においてではなく,もっぱら企業内業務の実施を通して獲得されると感じている(労働大臣官房政策調査部編 1999;独立行政法人情報処理推進機構編 2008)。技能形成の面で企業への依存度が大きいことは,情報技術者の企業間移動を抑制する大きな要因となるだろう。その一方で,近年では情報技術者の労働市場の流動化を指摘する先行研究も現れている(西村 2015)。仮に流動化が進んでいるとすれば,それはいかなる理由によるのだろうか。例えば1990年代後半以後,日本の情報サービス産業は技術やビジネスの面で大きな変化を遂げた(日本労働研究機構編 2000;『IT人材白書2012』など)。これらの変化は労働市場の流動化や情報技術者のキャリア変化に影響を与えてはいないだろうか。また,近年では大卒者の増加や若年就業者の高離職率が問題視されている(小林 2016など)。情報技術者においても早期離職する若年技術者が増加している可能性が考えられる。技能形成のプロセスを企業へ大きく依存しつつも,情報技術者の企業内定着が遅れているとすれば,情報技術者の技能形成プロセスの有り様は今後見直される必要があるかもしれない。

このように情報技術者の労働市場に何らかの変化が起こっていることが示唆されながらも,その直近の状況は意外にも十分把握されてこなかった。情報技術者の労働市場に関する研究は1980年代からある程度の蓄積を見せてきたが,2000年以降に関して言えばほとんど研究に進捗が見られないのが現状である。そこで,本稿では情報技術者として初職に入職した者の離職行動の分析を通して,情報技術者の労働市場に起こった変化の把握を試みることとしたい。特に1990年代以前と2000年代以降を対比させることで,労働市場を取り巻く環境の変化が情報技術者のキャリアにどのような影響を与えたのか検討する。

本稿の構成は以下の通りである。第2節では,先行研究のレビューや既存の統計データの概観を通して本稿の分析課題を明らかにする。第3節では,分析に使用するデータと分析方法について述べる。第4節では,分析結果について述べる。最後に,第5節では本稿のまとめを述べる。

日本の情報技術者労働市場に関する初期の包括的研究の1つは,1980年代に実施された調査の結果をまとめた今野・佐藤(1989,1990)であろう。例えば今野・佐藤(1990)は当時の状況について次のように指摘している。

「企業の採用行動と従業員の離職率は企業規模により大きな格差がみられる。企業規模が小さくなるほど総採用者数に占める新卒採用が少なくなり,中途採用への依存度が高まる。同時に新卒採用に占める大卒者の割合が低下し,大卒以外の学歴層,つまり専門学校卒業者への依存度が高くなる。また,従業員の離職率が企業規模と相関し,規模が小さくなるほど離職率が高まる。他方,企業規模が大きくなると,例えば100人以上規模では,新卒採用の比重が高くなり,また,新卒採用者に占める大卒の割合が高く,さらに離職率が低くなる。

このように企業規模100人以上では,内部労働市場型の新卒採用が基本となり,従業員の定着率が高くなる。つまりソフト産業と一口にいっても企業規模でみて労働市場の分極化が進行しているとみることができる。」(p.95)

「専門学校卒のソフト技術者は,勤続を重ねると会社や仕事や賃金に対する不満を強め,さらには会社への勤続志向を弱めるだけでなく,ソフト産業以外の他の仕事への転職志向を強めていく傾向が見られる。(中略)他方大卒のソフト技術者は,勤続を重ねると仕事に加え,会社にコミットメントを強めはじめる。」(p.106)

彼らは必ずしも明確に区別して論じたわけではないが,上の記述からは情報技術者のキャリアを決定づけるものとして2つの要因を読み取ることができる。学歴と企業規模である。これらが企業への内部化の程度を規定してしまい,間接的に賃金や職業意識へ影響を与えると考えられるのである。今,この2つの要因がキャリアへ影響を与えるという仮説をそれぞれ「学歴分断仮説」「企業規模分断仮説」と呼んでおこう。実際,同時期の,あるいは後続の多くの調査研究がこれらの仮説を追認するような結果を報告してきた。大卒技術者は比較的規模の大きな企業へ就職し,プログラマーからシステム・エンジニアやプロジェクトマネージャ,そしてラインの管理職へと内部化していくキャリアを歩む傾向があるのに対し,専門学校卒の技術者は中小企業へ就職し,内部化のキャリアパスが十分に開かれない傾向があるとたびたび指摘されてきたのである(伊達木ほか 1987;戸塚ほか1990;村上 1994;増田 1997;佐藤 1999;梅澤2000;日本労働研究機構編 2000;今野 2005;中澤 2008)。

このように学歴と企業規模が情報技術者のキャリアを規定してしまうのは一体なぜか。第一に,システム開発工程の分業構造上の特性が影響していると指摘できる。日本の情報サービス産業では,開発の初期段階でシステムの仕様を確定し,その後は設計,コーディング・プログラミング,テストという順に,上流から下流へと開発工程を下方移動していく「ウォーターフォール型」と呼ばれる分業的な開発方法が主として採用されてきた(『情報サービス産業白書2013』)。上流から下流へといたる工程の分業と企業規模は必ずしも相関しないとも指摘されるが(梅澤 2000),一般的には企業規模が大きいほどシステム開発工程において上流に位置する業務を担当する可能性が高いと考えられる。例えば戸塚ほか(1990)の調査結果によると,全工程を担当する企業はいずれの企業規模においても確認されるが,企業規模100人以上と100人未満で比較してみると,その割合は前者ほど高い。さらに,中・下流工程を担当する企業の割合も企業規模100人未満ほど高い(3)。つまり,企業規模が大きいほど担当する開発工程の幅が広く,情報技術者に求められる技能の幅も広くなる。そのため,企業規模が大きいほど初級技術者であるプログラマーから上級技術者であるシステム・エンジニアまで幅広い人材が求められることになり,情報技術者の企業内キャリアパスも開かれることになる。したがって,システム開発工程の分業構造における企業の位置は企業規模によって大まかに規定されてしまい,さらにそれは実質的に情報技術者の企業内キャリアの上限を決めてしまうことになるのである(梅澤 2000)。

また,学歴と企業規模が情報技術者のキャリアを規定してしまう第二の要因としては,情報技術者の技能レベルによって求められる能力の質が異なることが挙げられる。先行研究の調査果によると,初級技術者であるプログラマーには高い技術力や正確性・緻密性などが求められるのに対し,上級技術者であるシステム・エンジニアには技術的な知識だけでなく折衝力やコンサルテーション能力が求められるという(伊達木ほか 1987;今野・佐藤 1990)。そのため,技術面では大卒よりも高い水準にあると言われる専門学校卒は,プログラマーとしての活躍が期待されて採用される傾向があるのに対し,技術面以外の能力も求められるシステム・エンジニアとしての育成が想定される人材としては,専門学校卒ではなく大卒が需要される傾向が強いのである(今野・佐藤 1990)。

このように学歴と企業規模が情報技術者のキャリアを決める要因として重要な意味を持つことが多くの先行研究のなかで指摘されてきたわけだが,それらが情報技術者のキャリアに与える影響については必ずしも十分厳密に議論されてきたわけではなかった。例えば,専門学校卒と大卒を対比させたキャリアモデルが,企業規模別に見た場合にも成立するかどうかについて立ち入って分析する研究は見当たらない。逆に,企業規模が小さいほど離職率が高いという仮説が,学歴ごとに見た場合にも成立するのかどうかについて検討する研究も見当たらない。学歴と企業規模はいずれもキャリアに影響を与える可能性が高いと思われるが,その影響力の比重はキャリアの段階や場面によって異なってくるはずである。また,上記の先行研究のほとんどが現職と前職の比較から情報技術者の内部化を論じているが,新規学卒者と企業のマッチングという観点からも情報技術者の内部化を検討していく必要があるだろう。この点については2.3においてもう一度触れる。

2.2 情報通信技術の変化と情報技術者の高学歴化情報技術者の労働市場を取り巻く環境は,時代と共にめまぐるしく変化してきたと考えられる。その背景には情報通信技術の著しい発展がある。日本の情報サービス産業は,1950年代後半における金融業界や行政機関を顧客として情報処理業務を行った計算センター系企業の創設に端を発すると言われる。その後,1980年代に入ってソフトウェア開発分野の急成長が始まると,情報サービス産業は急激な発展を遂げていくこととなる。1980年代中盤から後半にかけては,大規模システムの開発機会が増加してシステムインテグレーションの時代へ突入し,さらに1990年前半から中盤にかけてはWindowsやUnixなどのOSの普及やネットワーク化が進んだ。これにより,情報技術は1980年代までのメインフレームによる集中処理型から分散処理型へと移行し,情報サービス産業はダウンサイジング,オープン化,ネットワーク化への対応が求められることになった。1990年代後半以降は,パーソナルコンピュータやインターネットの普及によってネットワーク化がより一層進展し,直近ではクラウドシステムやIoT,ビッグデータ活用,モバイルデバイスの普及,サイバーセキュリティ技術などへの対応が求められている(4)。このように,情報技術者が対応しなければならない業務の内容は情報通信技術の変化と共に日々高度化・複雑化してきており,今後もその傾向が続くことが予想される。

また,ビジネス環境の変化も情報技術者の労働市場に大きな影響を与えていると考えられる。なかでも「オフショア開発」の影響は無視できないものであろう(李・高橋 2006;『IT 人材白書2012』)。以下では情報処理推進機構IT人材育成本部による『IT人材白書2012』『IT人材白書2013』で示される調査結果から,オフショア開発の動向と特徴を確認しておく(5)。

オフショア開発とはシステム開発工程の一部を海外へアウトソーシングすることを言う。日本企業がオフショア開発を本格的に取り入れ始めたのは1990年代後半からであり(辻ほか2008),主な発注先は中国,インド,ベトナムなどである(『IT人材白書2013』データ編)。オフショア開発総額の年次推移を示した図1を見ると,調査が存在しない2005年度は不明だが,2002年度以降開発費はほぼ継続的に伸びていることがわかる(6)。オフショア開発を進める企業側の目的を尋ねた図2によると,そのねらいは主として開発コストの削減にあると言ってよく,国内の人材不足の解消などが続く。さらに,オフショア開発対象業務の分野別分布を表した図3が示すように,プログラミングや単体テストといったシステム開発の下流工程に位置する業務がオフショア化されている。つまり,オフショア開発はスキルレベルの低い業務の国内需要を圧迫している可能性が考えられる。もちろん,仕様の確定が難しい,ユーザと頻繁に打ち合わせる必要がある,新規で難度が高い,開発規模が小さい,といった特徴を持つプロジェクトはオフショア開発に向かないと言われることや(『情報サービス産業白書2011-2012』),主要なオフショア先である中国の開発単価が上昇していることにより直近ではオフショア開発が成熟期に入っていること(『情報サービス産業白書2013』)なども考慮すると,今後も下流工程を担う人材への国内需要が無くなることはないと考えられる。しかし,主としてコスト面での理由から,かつてに比べてシステム開発の下流工程への国内人材の動員はその重要性を失いつつあることが推察される。

以上のような情報通信技術やビジネス環境の変化が情報技術者に与えたインパクトについては,労働市場に関する既存の統計からも確認することができる。ここでは情報技術者の職種構成と新規学卒者の学歴の推移から情報技術者の労働市場を取り巻く環境の変化について検討を加えておく。まず,前者については経済産業省『特定サービス産業実態調査』を用いる。同調査は1973年から実施されており,折に触れて調査対象を拡大したり調査方法を変更したりして今日に至っている。ここでは全数調査が行われていた2008年までの推移を確認することにし,2005年以前については「情報サービス産業」,2006年から2008年までは「ソフトウェア業」と「情報処理・提供サービス業」の集計値をそれぞれ利用する。

一方,後者について,情報技術者の学歴構成の変化を長期間にわたって観察可能な資料は現時点で非常に乏しい。そこで,文部科学省『学校基本調査』から新規学卒者のうち「情報処理技術者」として就業した者の学歴構成がどのように変化してきたかを見ることにする。同調査は学校教育法で規定される学校に対して行われる全数調査で,調査票には卒業後の進路を職業別に尋ねる項目が含まれており,1987年からそこに「情報処理技術者」が加わっている。しかし,情報技術者の主要な供給源の1つである専門学校の卒業生が含まれる「専修学校」および「各種学校」に関しては,学校基本調査のなかで卒業生の進路調査が行われていない。そこで,専修各種学校卒に関しては,学科・課程別卒業生のうち「情報処理」に該当する者がどのように推移してきたのかを追うことにする。ただし,実際に情報技術者として就職した者はグラフで示されるよりも少ないと考えるのが妥当なところだろう(7)。また,日本労働研究機構編(2000)が1999年の6月から7月にかけて実施した調査によると,情報技術者のうち情報処理関係の専門学校卒が31.2%だったのに対し,情報処理関係以外の専門学校卒は3.5%に過ぎなかったと報告されている。したがって,情報処理以外の学科・課程の卒業生で情報技術者として就職している者については,情報技術者の供給源としての影響は小さいと判断しここでは考慮しないことにする。

さて,以上のようなデータを用いてシステム・エンジニアとプログラマー,専修各種学校の卒業生数,大卒,大学院卒の1987年から2008年までの推移を見たのが図4である(8)。1980年代末から1991年にかけて情報技術者は量的な拡大を続けたことが読み取れる。既述のように,当時はメインフレームによる集中処理型の時代だったと言えるが,システム・エンジニアとプログラマーの人数を比べてみると,若干前者が後者を上回るものの,両者はかなり拮抗していた。大卒と専修各種学校卒のいずれもがこの時期の情報技術者の量的拡大を支えたと考えられるが,図4からは特に専修各種学校卒の増加が著しく,1993年まで増加の一途をたどっていることが見て取れる。

しかし,1990年代前半の不況期をはさんで1996年から再び始まった情報技術者の量的拡大においては,質的変化も同時進行していたと言うことができるだろう。すでに述べたように,この時期からネットワーク化の進展によって情報技術は分散処理型の時代へ移行し,情報技術者が担当する業務内容の高度化・複雑化が進んだ。さらにこの時期にはシステム開発工程のオフショア化も本格化したと考えられる。実際,システム・エンジニアとプログラマーの数を比べてみると前者の増加が著しい。注視すべきは,このシステム・エンジニアの量的拡大が新規学卒者の高学歴化と同時期に進展していることである。大卒者の数は1995年以降,若干の増減を見せながらも確実に増え,1999年には専修各種学校の卒業生数をはじめて上回っている。また,大卒に比べれば量的な影響力は小さいながらも,大学院卒の増加率も著しいと言えるだろう。これに対し,専修各種学校の卒業生数は1994年以降減少の一途をたどっており,2008年の卒業生数はピーク時(1993年)の3割ほどにまで落ち込んでいることがわかる。

以上のように情報通信技術の高度化と情報技術者の高学歴化が進行するなか,先行研究から読み取れるような学歴と企業規模によるキャリアの分断仮説は直近においても十分な説明力を持っているのだろうか。というのも,『IT人材白書2015』がIT系企業に実施したアンケート調査(9)によると,2007年以降,一貫して9割前後のIT系企業が情報技術者の質に関して不足感を覚えており(10),特に不足感を覚える人材としてはプロジェクトマネージャなどの上級技術者群が挙げられている(11)。つまり情報技術者の技能形成が企業内中心に行われるにもかかわらず(労働大臣官房政策調査部編 1999;独立行政法人情報処理推進機構編 2008),企業は社内で上級技術者を十分育成できていない状況が続いているのである。したがって,企業が外部市場に人材を求める傾向は強まっており,その結果,上級技術者への養成が期待される大卒者や,より多くの上級技術者を需要すると推測できる比較的規模の大きい企業でも労働市場の流動化が進んでいる可能性が考えられる。つまり,従来指摘されてきたキャリアの分断仮説はその説明力を失っている可能性が考えられるのである。

しかしながら,近年の労働市場環境の変化を踏まえたうえで情報技術者キャリアの分断仮説の有効性を十分に検討する研究は今のところ見られない。2.1で見た先行研究のほとんどは1990年代以前もしくは2000年代初頭の調査データに依拠していて,直近のデータを使用して労働市場の動向を十分定量的に捉えた研究はほとんどないのである。直近のデータを使用するわずかな研究例である西村(2015)は,1990年と2012年の『賃金構造基本統計調査』の集計データからシステム・エンジニアとプログラマーの勤続年数と職種経験年数の乖離年数を比較し,いずれの職種でも2012年のほうが両者の乖離年数が大きく,労働力が流動化している可能性について言及している。しかし,集計データを使用している点や具体的な離職回数などを検討していない点で,厳密に労働市場の流動化を検討しているとは言い難く,さらに学歴別の検討も見られない。

そこで先行研究で得られている結果の追試,そしてそれらとの比較という観点から,本稿では1990年代以前と2000年代以降を対比させながら,学歴と企業規模が情報技術者の内部化を規定してしまうという,1980年代の先行研究から導き出される仮説が依然として有効なのかどうか検討することにしたい。

ところで,労働力の内部化を検討するうえで注意しなければならないのは,いかなる基準からその程度を評価するかである。しかし,その基準を確定することは容易ではない。情報技術者の内部化を検討してきた先行研究では,勤続年数と職種経験年数が比較されたり(村上1994;西村 2015),転職経験の有無や転職回数が比較されたりしてきた(梅澤 2000;日本労働研究機構編 2000;佐藤 2001)。前者の方法は内部化の程度に関して目安となるデータは得られるが,個々人が具体的にどの程度企業間移動を行っているのかを把握することはできない。また,後者の方法は調査時点での企業間移動の頻度は把握できるが,一般的に年齢が高いほど転職経験は増えると考えられるので,入社年コーホートごとに内部化の程度がどう変化しているのかを比較するには適さないと考えられる。

そこで,個人レベルで見た具体的な離職の有無と入社年コーホートごとの内部化の動向を共に捉える手段として,次節では初職からの離職行動に着目した分析を行う。筆者の知る限り,初職からの離職行動に着目して情報技術者の内部化を検討した先行研究は見られない(12)。具体的には,初職からの離職に関する比例ハザードモデルを推定し,入社年コーホート別に見た初職の離職に関するハザード率に変化が見られるのか検討する。

使用するデータは,リクルートワークス研究所が首都から50km圏内(東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県)に住む男女を対象に行った『ワーキングパーソン調査2012』の個票データである(13)。調査は2012年8月最終週に1日でも就業している18~59歳の男女(ただし学生は除く)を対象にして2012年9月に行われた。インターネットによるモニター調査で,サンプルの抽出はエリアサンプリングによる。調査対象者が調査時点で首都圏在住の者に限定されてはいるものの,『ワーキングパーソン調査2012』は学卒直後に就いた仕事について細分類レベルで職種名を尋ねる大変貴重なデータであり,サンプルサイズを含めて考慮すれば現時点で本稿の目的に最も合致したデータであると言うことができる。ただし,同調査は調査時点において何らかの就業形態で被雇用者となっている者を対象としているため,初職の離職後に再就職しなかった者,失業中であった者,経営者・自営業者となっていた者などはサンプルに含まれていないという限界があることには留意されたい。

以下では学卒直後の職種が「ソフトウエア・インターネット関連技術者」もしくは「インターネット関連専門職」だったと回答した者を,初職に情報技術者として入社したサンプルとして定義する。被雇用者として初職に情報技術者として入職したのは997人であった(14)。このうち分析で使用する有効求人倍率のデータが得られない1人についてはサンプルから除いた(15)。したがって,1974年から2012年の間に入職した996人のデータを分析では使用する。

情報技術者をプロフェッショナルと捉える観点からは,初職だけでなく現職についても「ソフトウエア・インターネット関連技術者」もしくは「インターネット関連専門職」だと回答したサンプルに限定する方法も考えられるかもしれない。しかし第2節でも述べた通り,情報技術者の技能は企業内業務の実施を通して獲得される傾向が強く,キャリアが上昇すると共に管理職化する情報技術者も現れる。つまり,医師などの伝統的プロフェッショナルとは違って,情報技術者の専門職性には企業内で縦に伸びる「組織内プロフェッショナル」としての側面がある(今野 2005)。本稿のサンプルでも,およそ4割が現職において係長・主任クラス以上の役職者だと回答している。ただし完全に管理業務に徹するというよりは,上級技術者としてプロジェクトに関わるプレイングマネージャであるケースが実際には珍しくないと思われる。したがって,初職・現職共に「ソフトウエア・インターネット関連技術者」もしくは「インターネット関連専門職」だと回答したサンプルに限定してしまうと,現職において現実には上級技術者の仕事をしている者がサンプルからこぼれ落ちる可能性がある。この点を回避するため,本稿では現職に関しては職種を限定せずに分析を行うこととした。

さて,分析は主として比例ハザードモデルを使用して行う。初職の離職の起こりやすさを明らかにする場合,通常の二値選択モデルでは入職から離職が起こるまでの時間に関する情報は考慮されないため,調査時点で初職の離職を経験したサンプルを全て同質なものとして捉えた推定値を得ることになってしまう。これに対し,比例ハザードモデルでは,初職の離職の有無だけでなく離職発生までの時間についての情報も含んで推定を行うため,サンプル間の離職のタイミングを区別した推定値を得ることができる。

それでは具体的に比例ハザードモデルを定式化していこう。まず,その前提となるサバイバル関数とハザード率について説明する。今,初職の離職が発生する時間をT, Tが取り得る任意の値をtとすると,Tの累積分布関数はF(t) = P(T≤t), t ≥ 0 となる(16)。このとき,時点T以前に離職が発生しない確率の関数はサバイバル関数と呼ばれ,S(t) ≡ 1 − F(t) = P (T> t) と定義される。

また,ハザード率とは,時点tより前に離職が起こらなかったという前提のもとに,時点tとt + hの間において離職が起こる瞬間的なリスクを表した確率のことを言う。ハザード率はTの関数(ハザード関数)として次のように表される。

ただし,f(∙)はTの確率密度関数である。

さて,x を説明変数のベクトルとすると,比例ハザードモデルは

と定式化され,さらに

と展開される。λ0(t)はベースライン・ハザードと呼ばれ,ハザード率の時間的変化を表している。本稿の関心は学歴や企業規模といった説明変数が初職の離職に関するハザード関数にどのような影響を与えるのか明らかにすることにあるので,ベースライン・ハザードを特定化することなく回帰係数を推定するCox回帰モデルを使用することにする(17)。

分析で用いる説明変数は学歴,企業規模,入社年コーホートダミーであり,コントロール変数は女性ダミーとする。なお,これらの変数は時間の経過と共に変化する可能性が全くないわけではないが,ここでは時間依存変数ではないと仮定して分析を進める。学歴は高等学校卒,専修各種学校卒,短期大学卒,高等工業専門学校卒,大学卒,大学院卒の6つに区分されており,推定式では大学をレファレンスグループとする。企業規模は99人以下,100人以上999人以下,1,000 人以上の3つに区分し,1,000人以上には官公庁の情報技術者も含む。推定式では1,000人以上をレファレンスグループとする。入社年コーホートは1999年以前と2000年以降に分け,推定式では前者をレファレンスグループとする。

また,1990 年代後半以降の景気悪化のなかで「7・5・3離職」と呼ばれる若年者の早期離職が問題視されるようになった(小林 2016)。先行研究でも卒業・入社時点での労働市場の需給状況と離職行動との関係がさかんに検討されており,景気が良くない時期に卒業・入社した者ほど企業への定着率が低い傾向があることが多くの研究で指摘されてきた(太田 1999;黒澤・玄田 2001;玄田 2010;小林ほか 2014;小林 2016など)。本稿では太田(1999),小林ほか(2014),小林(2016)と同様に,有効求人倍率を用いて卒業時の景気の影響をコントロールした推定を行う。具体的には厚生労働省が『職業安定業務統計』で公表している有効求人倍率(新規学卒者及びパートタイムを除く)の実数値を用いる。ただし,本稿のサンプルが新規学卒者であることを考慮して,入社前年の有効求人倍率をコントロール変数として使用する(18)。

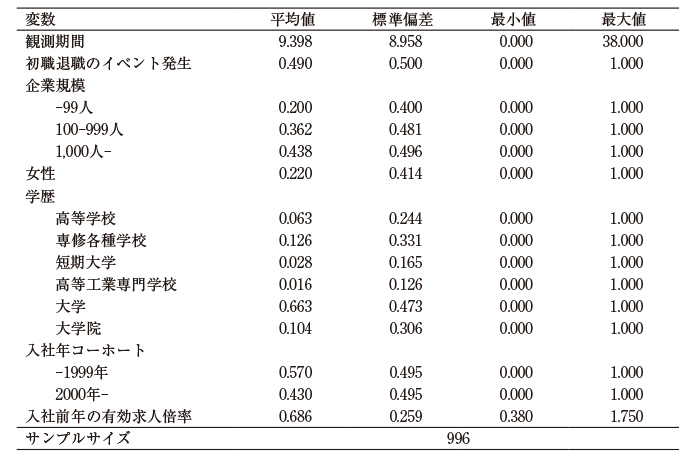

表1に各変数の記述統計量を示した。調査の時点で全体の49%が初職の離職を経験していることがわかる。女性の割合は22%である。入社年コーホートの割合を見ると,1999 年以前入社が57%,2000年以降入社が43%である。学歴の分布は,高等学校卒6.3%,専修各種学校卒12.6%,短期大学卒2.8%,高等工業専門学校卒1.6%,大学卒66.3%,大学院卒10.4%である。また,企業規模の分布は99人以下20%,100- 999人36.2%,1,000人以上43.8%となっている。

表2は入社年コーホート別に,表3は企業規模別に学歴の分布をそれぞれ集計したものである。表2からは2000年代以降ほど大卒以上の学歴の割合が高まっていること,逆に専修各種学校卒の割合が低下していることがわかる。表3からは企業規模が大きいほど大卒以上の学歴の割合が高いこと,いずれの企業規模においても2000年代以降ほど大卒以上の学歴の割合が高まる傾向があることが読み取れる。これらは図4から得られる知見とも整合的だと言えるだろう(19)。

具体的な分析へ進む前に,今一度本稿の分析課題を確認しておきたい。第2節で確認した課題を整理すると,以下のような4つの分析上の論点が浮かび上がる。①学歴が高いほど規模の大きい企業へ就職する傾向があるのか検討する。②学歴と企業規模を比べた場合,初職の離職を規定する要因としてどちらが強いのか検討する。③企業規模ごとに情報技術者を見た場合,学歴によって内部化の程度は異なるのか検討する。④逆に学歴ごとに情報技術者を見た場合,企業規模によって内部化の程度は異なるのか検討する。さらに,以上の4点それぞれについて,入社年コーホートの違いが内部化にどのような変化を与えているのか検討する必要がある。

上記の課題①については企業規模に関する順序ロジット分析を行う。また,課題②~④についてはCox回帰モデルを使った推定を行い,情報技術者の離職選択に対して学歴と企業規模が与える影響の大きさについて検討する。

企業規模に関する順序ロジット分析の結果を示したのが表4である。まずサンプル全体に対して行った推定結果を見ると,大卒と高専卒の間に有意な差がないことを除けば,学歴が高いほど規模の大きい企業に入社する傾向があることがわかる。入社年コーホート別の推定結果を見てみると,2000年代以降では短大卒と高専卒の係数が有意ではないが,学歴が高いほど規模の大きい企業に入社する傾向は,入社年コーホートが違ってもほぼ変化がないと言える。つまり,学歴が初職の企業規模を規定する傾向は,1990年代以前と2000年代以降でほぼ変化していないことが示唆されたと解釈できる。

次に,情報技術者の離職選択に対して学歴と企業規模が与える影響について分析していく。なお,以下のCox回帰モデルによる推定結果は全てハザード比で示している。まず,サンプル全体に対して行った推定の結果が表5である。学歴のみのモデル1では専修各種学校卒と大学院卒のハザード比が有意となっている。これは,専修各種学校卒は大卒よりも離職しやすく,逆に大学院卒は大卒より離職しにくいと解釈できる。一方,企業規模を加えたモデル2を見てみると,大学院卒のハザード比は有意だが専修各種学校卒のハザード比は有意でなくなっている。つまり,企業規模をコントロールすると大学院卒以外の学歴間に離職ハザード率に関して有意な差は見られないことになる。また,企業規模のハザード比はいずれも有意であり,企業規模が小さいほど離職ハザード率が大きくなることがわかる。

次に,入社年コーホート別に推定した結果が表6である。まず1990年代以前に入社したサンプルに対する推定結果を見てみると,モデル2では有意水準が10%に下がってはいるものの,企業規模ダミーをモデルに含むかどうかに関わらず専修各種学校卒と大学院卒はいずれもハザード比が有意となっている。つまり企業規模の効果を差し引いても専修各種学校卒は大卒よりも離職しやすく,逆に大学院卒は大卒よりも離職しにくい傾向があると解釈できる。これに対して,2000年代以降に入社したサンプルに対する推定結果からは,企業規模ダミーをモデルに含むかどうかに関わらず,大学院卒以外の学歴間に有意な差は認められない。つまり,1990年代以前入社のサンプルについては学歴分断仮説を支持する結果を得たが,2000年代以降入社のサンプルについては学歴分断仮説を支持する結果は得られなかったと解釈できるだろう。

さらに,企業規模別に推定した結果を示したのが表7である(20)。企業規模1,000人以上および100-999人に関してはいずれも大学院卒でのみ有意となっているが,その他の学歴間には有意な差は認められない。企業規模99人以下にいたっては,大学院卒を含め学歴間に有意な差は確認されない。これを表4の結果とあわせて解釈すれば,学歴は初職の企業規模には影響を与えるが,いったん入社してしまえば,各企業規模の内部においては大学院卒以外の学歴間に内部化の程度に関する違いは見られない,と言えるのではないだろうか。

最後に,Cox回帰モデルを学歴別に推定した結果を示したのが表8である。いずれの学歴でもおおむね企業規模が小さいほど離職しやすい傾向があるとわかる。ただし高卒,短大卒,高専卒に関してはサンプルサイズが小さいことに注意が必要である。入社年コーホートダミーのハザード比を見てみると,大卒でのみ10%水準だが有意な結果を得ており,2000年代以降に入社した者ほど離職しやすい傾向があるとわかる。この結果は表6で得られた結果と整合的だと言えるだろう。また,先行研究では学卒時の労働市場の需給状況がその後の離職行動に有意な影響を与えることが確認されてきたが,表8や他の表を含めて有効求人倍率のハザード比が有意となった分析例はわずかであり,その影響が頑健であるとはいえない結果を得た。情報技術者の労働市場においては,学卒時の景気動向は必ずしもその後の離職行動に影響を与えていないのかもしれない。

情報通信技術やインターネットの技術進歩は著しく,それに伴って情報技術者が受け持つ業務の内容も大きく変化してきた。また,業務内容の高度化・複雑化だけでなく,システム開発工程の国際分業化の進展も下流工程の仕事を国内から駆逐して専門学校卒の技術者の需要を押し下げ,逆に上級技術者への育成が期待される大卒技術者の需要を牽引していると考えられる。これらを踏まえ,本稿では情報技術者として初職に就いた者を対象にした分析を通して,学歴と企業規模が情報技術者の内部化を規定してしまうという先行研究から導出される仮説が,2000年代以降においても有効なのかどうかを実証的に検討した。分析の結果,以下のようなことが明らかになった。

学歴が高いほど規模の大きい企業へ就職する傾向や企業規模が小さいほど離職確率が高い傾向に変化が見られないことは,求められる職務の幅や能力の質が企業規模の大きさに比例する関係に大きな変化が見られないことを反映しているのだと考えられる。おそらく,情報通信技術の変化や国際分業化の進展は企業間の分業構造にそれほど大きな変化を迫ってこなかったのだろう。また,企業規模別の分析結果からは,学歴は初職の企業規模の選択には影響を与えるが,入社後はいずれの企業規模においても大学院卒を除いた学歴間に内部化の程度に関する違いは見られないことが読み取れる。企業間分業構造がある程度固定化されてしまっているがゆえに,入職後の情報技術者のキャリアが学歴ではなく企業規模によって規定されてしまう傾向があるのだと解釈できる(21)。以上のことから,企業規模分断仮説の説明力が依然高いことが示されたと結論づけられるだろう。

一方,入社年コーホート別や学歴別の分析結果は,学歴分断仮説が2000年代以降入社の者に関しては成り立っていない可能性を示唆している。付言しておかねばならないのは,先行研究において議論され本稿において検証した学歴分断線とは,あくまで専門学校卒と大卒の間に観察されたものだという点である。その一方で,実際上の問題としてむしろ今後注視していく必要があるのは,その分断線が高学歴化に伴って大卒と大学院卒の間に上方移動している,あるいは大卒内部にキャリアの二極化を生じさせている可能性だろう。大卒内部のキャリアの二極化に関しては,近年大卒者の一般的傾向として早期離職者の増加が指摘され,入社時の景気や個人・職場属性の影響が検討されてきた。なかでも入社時の景気が大卒者の離職率に大きな影響を与えていることがこれまで指摘されてきたが(太田 1999;黒澤・玄田 2001;玄田 2010;小林ほか 2014;小林 2016など),本稿では入社前年の有効求人倍率が有意な影響を与えていることを示す頑健な結果は得られなかった。情報技術者の場合,入社時の景気動向は必ずしも離職を選択するうえでの重要なファクターではなく,むしろ個人や職場の属性が情報技術者の職場への定着を促す要因としてより重要なのかもしれない。例えば,いずれも高学歴職種である企業内研究者と情報技術者の賃金構造を比較する西村(2015)は,前者の賃金カーブが依然として年功賃金的傾向が強いのに対し,後者のそれは近年フラット化が進み,年功的要素の薄れたものへと変化していると指摘している。情報技術者を抱える企業が年功的賃金体系から脱却し,業績・成果を重視したものへと賃金管理の体系を変化させている点についてはすでに日本労働研究機構編(2000)のアンケート調査でも指摘されているが,こうした処遇体系の変化は専門性や能力の低い大卒情報技術者に離職を迫る職場要因の1つとなっているのかもしれない。例えば情報関連分野を専攻していたかなど,入社前の教育課程での専攻分野が卒業後の仕事とのマッチングや生産性,業績・成果重視型の処遇体系への適応可能性を左右しており,最終的に離職選択にも何らかの影響を与えている可能性などが考えられるだろう(22)。

もっとも,職場への適性に関しては,教育課程での専攻分野だけでなく技術者個人の内面・性格上の適性問題としても考察していく必要があると思われる。例えば,『IT人材白書2015』ではプロジェクトマネージャなどの上級技術者への人材不足感を企業が抱いているというアンケート結果が示されている。これを情報技術者に求められる能力について考察した伊達木ほか(1987)や今野・佐藤(1990)などとあわせて解釈するなら,企業側の高度人材への需要が高まるなかで,大卒技術者のなかには上級技術者になるほど求められる対人関係能力に十分対応できない者が少なからずいることが推測される。これは1つの推論に過ぎないが,キャリア途上においてこうした技術面以外の適性問題から離職してしまう大卒技術者が近年増加しているのかもしれない。キャリアのいかなる段階において,いかなる理由により情報技術者は離職を決断しているのか明らかにすることが今後重要になってくると考えられる。

最後に本稿の限界と今後の研究展望について述べておく。情報技術者には,初職から情報技術者を継続している者だけでなく,異動により情報技術者となった者や,転職により他職種から情報技術者となった者がいる。これらの人々がどのような割合で分布しているかを示す資料を筆者は発見できていないが,初職が情報技術者だった者以外のキャリアについては本稿の射程から外れている。本稿の限界は,この意味において情報技術者の労働市場を十分包括的に検討できていない点にあると言える。また,第1節で述べた通り,情報技術者の人材育成問題は日本の産業政策上,今後も非常に重要な課題となるだろう。その一方で,本稿の結論からは企業による今後の情報技術者の社内育成については不透明な部分も多いことが示唆された。先行研究も指摘する通り,情報技術者に対する企業側の態度は特に処遇の面で変化していると思われ,それを受けて情報技術者側の職業意識にも変化が生じている可能性が考えられる。個人が身につけることができる職業能力の内容・範囲はその人の職業観と密接に関わると思われ,例えば職業意識の面で企業へのコミットメントが低ければ,上司や同僚とのやりとりを通じて職場で高度な技能を学び取ろうとする態度・意欲の低下にもつながりかねない。この点で,企業外部の団体が情報技術者教育にどの程度積極的に関与していけるのかという論点も重要となろう。今後は情報関連以外の技術者や企業内研究者などとの比較も交えながら,処遇や職業意識が情報技術者の人材形成問題にどのような影響を与えているのか検討していきたい。

本研究は社会労働研究会(大阪ガーデンパレス,2016年2月20日)および日本労務学会第46回全国大会(同志社大学,2016年6月26日)にて報告した内容を発展させたものである。報告の際にはフロアの方々より有益なコメントをいただいた。また,本誌における審査の過程では匿名レフェリーの方々から多数の貴重なコメントをいただいた。ここに感謝の意を表したい。

(筆者=松山大学経済学部講師)