2022 年 23 巻 1 号 p. 48-61

2022 年 23 巻 1 号 p. 48-61

This study examines the issue of overwork among Japanese workers from a longitudinal perspective by using panel data to analyze changes in working hours over the career of individual workers.

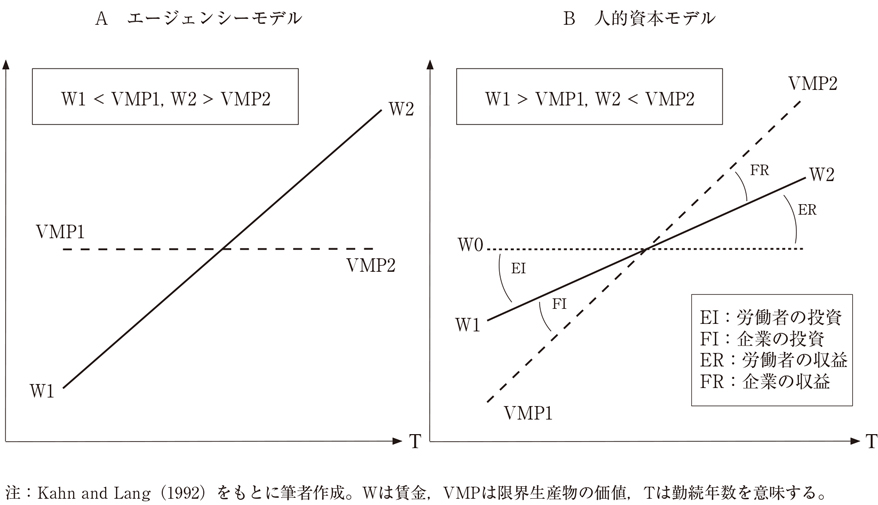

Previous studies have assumed that overworking is a universal feature of the Japanese employment system, which is found in many workers. On the other hand, Kahn and Lang (1992) theoretically show that working hours differ by length of tenure based on the agency model (Lazear 1981) and the human capital model (Becker 1993), which model the change in wages with tenure. The former predicts that working hours will decrease with tenure, while the latter predicts that working hours will increase with tenure.

As a result of our analysis using a fixed-effect model based on the Keio Household Panel Survey (KHPS), we found the followings. First, the number of working hours has been decreasing in menʼs careers since the 2000s. Second, however, this effect of reduced working hours with tenure is mainly caused by the period-effect, and not by the theoretical mechanism assumed by the agency model and the human capital model.

These results indicate that Japanʼs overwork today is changing in the careers of individuals, but that existing theories do not adequately explain these changes. While typical economic theories view working hours as “an input for obtaining economic resources,” it is important in the future to view working hours as a commitment or signaling based on the institutional characteristics of the Japanese labor market.

長時間労働等の働きすぎ問題は,日本の労働研究における重要なトピックである。国際的にみても日本の長時間労働割合は先進国の中でかなり高い水準にあり(小倉 2008),長時間労働を日本の労働者,特に男性正規雇用者の典型的な働き方として位置づける研究も少なくない。古典的には間宏(1996)が,戦後日本の高度経済成長を支えた労働エートスである「勤勉性」が,1970 年代に入り物質的豊かさが飽和していく過程で「働きすぎ」へと変容したことを指摘している。職場においても,「仕事に投入できる時間に制約のない無限定的な働き方」を前提とするマネジメントや仕事管理が典型的であり(小倉 2007; 佐藤博樹 2008; 鶴 2019),この「無限定的な働き方」が,「無制限的な働き方」にすり替わり,時間管理が曖昧になることで長時間労働が蔓延していると考えられている。1987年には法定労働時間の短縮が行われたが実質的な労働時間の減少には結びつかず1,2000年代後半においても1980年代と同水準の労働時間であることもわかっている(山本・黒田 2014: 第1章)。以上の背景のもとで,従来働きすぎは日本的雇用システムや「日本的な働き方」に内在する根本的な労働問題として位置づけられてきた(小倉 2007; 鶴 2019)。

本研究では,労働者個人の職業人生(キャリア)という視点からみても,日本の労働者は働きすぎといえるのかという問いを検討するために,パネルデータを用いて縦断的な視点から,労働者個人の職業人生における労働時間の変化を分析する。近代においては社会生活における職業生活の比重が高く,「仕事を中心とする人生展開」という意味での職業人生(キャリア)が重要な意味を持っている2。また,後述するように,日本的雇用システムのもとでは,労働者はキャリアにおいて人事異動や昇進を経験し,報酬も勤続に伴って変化することが一般的であり,その意味で日本的雇用システムをキャリアという視点から捉えることも重要である。

長時間労働の要因に関しては様々なものが指摘されている。なかには,金銭的インセンティブや仕事中毒など労働供給行動に注目する研究や,特に近年では行動経済学の領域において労働者の選好や個人特性に注目する研究がある(黒川 2020)。しかし,そもそも時間に関する労働供給行動においては一定の制約性があること(Heckman 1993)や,労働者の希望労働時間と実労働時間のミスマッチも珍しくないこと(田上 2021)が指摘されており,労働者個人が自らの労働時間を決定している余地は小さいと考えられる。したがって,長時間労働等の働きすぎの要因は,個人の労働供給行動のみに求めるのではなく,労働需要側の要因や雇用システムの制度的特徴も考慮することが重要である3(小野 2016)。

「日本的雇用システム」は,人事雇用管理に関する諸々の制度やその他の雇用慣行の補完的な関連のなかに成立しているため(Aoki 1988),働きすぎとの関連については先行研究ごとに着眼点が異なる。例えば,鶴光太郎(2019)は,日本的雇用システムの特徴を「(特に正社員の雇用管理上)労働時間・勤務地・職務が事前に限定されていない」という点に求め,長時間労働等の働きすぎはこの「無限定性」を内包する日本の働き方の典型的な労働問題の1つだと主張している。しかし,日本的雇用システムの特徴は必ずしも「無限定性」のみに帰着するわけではない。

労働経済学では長時間労働を需要する企業側の経済合理性に注目している4。日本では,内部労働市場が発達しており,長期的な雇用契約のなかでOJTを中心とした教育・訓練によって企業特殊的な人的資本の形成が行われる(八代 1997; Estevez-Abe, Iversen, and Soskice 2001)。一般的に,企業特殊的人的資本への投資は,関係特殊的でありホールドアップ状態に陥るため,労使双方が投資コストを負担し利益を共有する共同投資の形が採用されることが多い(Hashimoto 1981)。このホールドアップ状態は潜在的には労使双方の機会主義的な行動を誘発する可能性があるが,転職市場が未発達な日本においては労働者の退出オプションが少ないため,現実的には企業による買い手独占状態になりやすい(樋口 2010; 山口 2009)。他方,企業にとって,長期的なOJT投資は労働者1人あたりの固定費用が増加することを意味する。そして,固定費用の増加によって,雇用者数よりも労働時間による雇用調整のほうが調整コストが相対的に小さくなるため(Rosen 1986),企業は不況時のバッファーとして平時から労働者に長時間労働を需要することが合理的となる。実際に日本においては,労働時間による雇用調整が主流であるため欧米諸国よりも雇用調整速度が遅く(村松 1995; 樋口 2001),また労働者の固定費用が大きい企業に勤める人ほど労働時間が長いことが指摘されている(山本・黒田 2014: 第7章)。

以上のように,日本的雇用システムと働きすぎの関連については先行研究において十分な議論がある。これらの研究では,働きすぎを,時代やキャリアによらない,日本的雇用システムにおける普遍的な問題として位置づけている。しかしながら,以下で述べるように,日本的雇用システムにおいては,キャリアのなかで職務や報酬などの労働者の働き方が変化することが想定されており,個人のキャリアという動的な視点から働き方の特徴を捉えることも重要である。

2-2. 長期勤続と労働時間労働者個人のキャリアに注目した場合,日本的雇用システムの特徴として重要であるのは,「長期雇用契約のもとで勤続に伴って処遇(職務・報酬)が変化する」ことである(森口 2013)。日本的雇用システムにおいては,新卒で入社した企業にできるだけ長く努め続けるという暗黙の約束が労使間で共有されており,「労働者は長期的な勤続の中で企業主導の教育訓練を受けつつ様々な職務を経験し,その職務遂行能力に応じて報酬を受け取る」というキャリアが理念型として想定されている。

上記のような日本的雇用システムにおけるキャリアの特徴は,昇進や年功賃金制度に関する研究では十分に注目されている一方,労働時間に関する研究では十分に注目されていない。しかし,「勤続に伴う処遇の変化」に注目するのであれば,当然,その職務に費やす時間や報酬の基準となる労働時間も勤続とともに変化すると考えることもできる。したがって,本研究で検討する問いは,労働時間は個人のキャリアにおいて変化するのか/しないのかである。

Kahn and Lang(1992)によると,キャリアにおける労働時間の変化に関しては2つのシンプルな理論的予測が成り立つ。まず,基本的な労働需要モデルにおいては,企業は限界生産物の価値(value of marginal product: VMP)と賃金が一致するように雇用数と労働時間を決定すると考えられている5。しかし,長期雇用契約のもとでは労働者の生産性と賃金が乖離するため,企業は通常よりも長い労働時間を需要することが合理的となる(Lazear 1981)。長期雇用契約のもとでの労働者の生産性と賃金の乖離は,いわゆる年功賃金制度として知られおり,主に人的資本理論(Becker 1993)とエージェンシー理論(Lazear 1981)によって説明される。Kahn and Lang(1992)は,この2つの理論が年功賃金制度に対しては,異なるメカニズムを想定しつつも勤続とともに賃金が増加するという同じ結論を導いている一方で,勤続に伴う労働時間の変化に対しては異る示唆をもたらすことを示している。

Kahn and Lang(1992)の議論を図として表現したものが図1である。エージェンシーモデルと人的資本モデルは,勤続(T)に伴って賃金(W)が増加することを示している点では共通しているものの,短期勤続と長期勤続における賃金と生産性の関連に関しては対称的なパターンを示している。エージェンシーモデルにおいては,勤続が短いときは賃金が生産性を下回っており(W1 < VMP1),勤続が長くなるほど賃金が生産性を上回る(W2 > VMP2)ようになる。この場合,短期勤続者の賃金のほうが相対的に安価であるため,企業は短期勤続者に対してより長い労働時間を需要する。一方,人的資本モデルでは正反対のパターンを想定しているため,長期勤続者の賃金が相対的に安価となり,短期勤続者に対してはより短い労働時間を,長期勤続者に対してより長い労働時間を需要する。実際に,日本においては,クロスセクショナルな分析ではあるが,勤続年数が長いほど労働時間も長くなることが指摘されており,現在のところ人的資本モデルの予測が支持されている(山本・黒田 2014: 第7章)。

上述の理論的予測では,勤続年数は単に個人の勤労インセンティブ(Lazear 1981)や企業特殊的人的資本(Becker 1993)の過多を示す代理変数として想定されている。つまり,これらのモデルでは,勤労インセンティブが高く企業特殊的人的資本が少ない短期勤続者と,勤労インセンティブが低く企業特殊的人的資本が多い長期勤続者が比較されている(Kahn and Lang 1992)。

しかしながら,単純に短期勤続者と長期勤続者を比較するのみでは,個人の観察されない異質性による影響を統制することができない。例えば,ある種の長時間労働性のようなものを持っている労働者のほうが,企業にとっては魅力的であるため長期勤続が多くなるかもしれない。こうした影響を統制するためには,短期勤続者と長期勤続者の比較ではなく,同一個人が勤続年数を積み上げていったときに,労働時間がどのように変化するかを明らかにする必要がある。

そこで本研究では,パネルデータを用いて,図2のように「勤続」の効果を識別する。第1に,「同一個人の勤続年数の積み上げ」を意味するライフコース的勤続の効果(図2の実線)であり,人々の実際の人生において経験されている/された勤続に伴う労働時間の変化として解釈できる。また,これは,「処遇の変化を伴いながら単一の企業・職場に勤め続ける」という意味での典型的な日本的雇用システムにおける「勤続」の意味と整合的である。

一方で,個人の異質性の交絡を統制しているライフコース的勤続の効果であっても純粋な「勤続」の効果として解釈することができない。なぜならば,ライフコース的勤続の効果は,時点の効果の影響を強く受けているからである。転職が活発ではない日本においては,多くの場合時間とともに勤続年数が自然と積み上がっていくため,ライフコース的勤続の効果は,純粋な「勤続」の効果ではなく,時代の変化の影響を捉えている可能性がある。後述するが,本研究で用いるデータは2004年から2017年までの観察時点を使用しており,2008年のリーマンショックや,今日の働き方改革へと繋がる2007年のワーク・ライフ・バランス憲章の制定など,特に時代による働き方の変化が大きい時期と重なる。

事実,2000年代以降の労働時間の変化は大きい。先行研究においては,全体的な傾向としては近年の労働時間のトレンドに大きな変化がないことが指摘されているものの,2000年代初頭には不況期の人員削減・採用抑制と非正規雇用の増加によって既存の正規雇用の労働負荷が高まり,長時間労働が増加したことも指摘されている(玄田 2005; 2010; 山本・黒田 2014: 第1章; Genda et al 2015)。一方で,図3で示したように,その後は勤続に伴う労働時間の減少が観察される。図3では,5歳刻みの各年齢グループにおける男性正規雇用者の週労働時間を5年ごとに示している。例えば,仮に2007年に25-29歳であったグループの勤続年数を0とすると,そのグループが転職せず5年勤続した場合は2012年の30-34歳,10年勤続した場合は35-39歳のグループに含まれるため,それぞれのグループの労働時間の変化が勤続による効果とみなせる。そして,労働時間はそれぞれ,約51時間,約50時間,約49時間と減少している。

こうしたことを踏まえ,本研究では,第2に,ライフコース的勤続の効果(図2の実線)から時点の効果(図2の点線)を分離した,勤続年数の効果(図2の破線)にも注目する。ただし,勤続年数の効果は,「時代が全く変化しない状態」における勤続年数と労働時間の関連という,ある種の反実仮想的なものであるということには注意すべきである。本来その定義から考えて「勤続」の効果とは「時代の変化のなかで,単一の企業・職場で努め続けることの影響」であり,現実的に時代の効果と分離することは難しい。しかし,パネルデータ分析の手法を用いることで,個人の異質性と時点の効果による交絡を統計的に統制した上で,純粋な勤続年数の変動に伴う労働時間の効果について分析することが可能となる。

2-4. 仮説以上の理論的予測に基づき,本研究では以下の仮説を検証する。まず,先行研究では,働きすぎは,多くの労働者にみられる,日本的雇用システムにおける普遍的な働き方の特徴であると想定してきた(仮説 A)。一方で,上述の議論に基づけば勤続と労働時間には関連が想定される。そして,エージェンシーモデルによると「勤続に伴って労働時間は減少する」と想定され(仮説 B),反対に人的資本モデルによると「勤続に伴って労働時間は増加する」と想定される。

分析では,労働時間を従属変数,勤続年数を独立変数とする固定効果モデルを用いる。個人iの時点tにおける労働時間をYitとすると,推定モデルは式(1)となる。ここで,Tenureitは勤続年数,Xitは独立変数群,uiは固定効果,eitは誤差項を意味している。注目する勤続年数の係数β1は,勤続年数の個人内偏差に対する労働時間の変動を意味しており,すなわち,個人の時不変の属性を統制した上で,勤続に伴って労働時間が変化する程度として解釈できる。係数β1はライフコース的勤続の効果(図2の実線)と対応している。

しかし,上述のように,このモデルにおける係数β1は時点の効果と交絡している可能性がある。転職が生じない限り,すべての労働者は時点とともに勤続年数が上昇していくため,勤続年数と時点の共線性は非常に強い。つまり,式(1)の係数β1を解釈するだけでは,仮に勤続に伴った労働時間の変化が観察されても,それが第2節で論じたような理論的なメカニズムに沿っているのか,それとも単に時代の変化によるものなのかを区別できない。そこで,式(2)で時点の効果を確認し,さらに式(3)では時点の効果を統制した上で勤続年数の効果を検討する。Yearitは各ケースの観察時点ダミーを意味している。なお,係数γ2が時点の効果(図2の点線),係数β2が勤続年数の効果(図2の破線)と対応している。

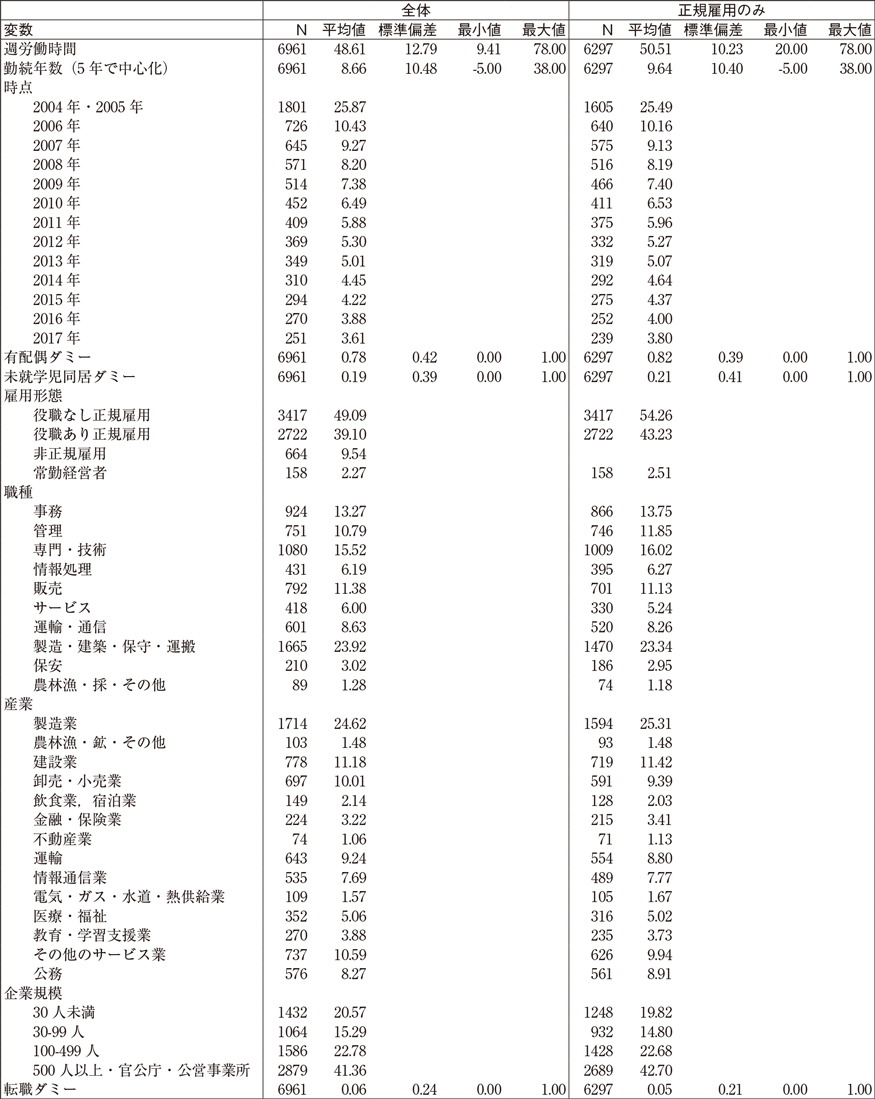

本研究で使用するデータは,日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)のうち慶應義塾家計パネル調査(KHPS)の回答サンプルである。KHPSは,2004年に20歳~69歳の男女を母集団として開始されており,日本における世帯パネル調査で最も追跡期間が長く,本研究の問いを検討する上で最適である。提供されているウェイトの都合上,追加サンプルは使用せず,2004年から2017年までのウェーブのみを使用する6。本研究では,日本において長期雇用契約を想定されているようなキャリアに注目するため,男性の59歳以下である観察を用いる。したがって,本研究では,2004年時点で20歳~59歳(1945年~1984年生まれ)の男性を母集団とし,彼らの59歳以下のキャリアを分析対象としている。変数に欠損のあるケースを除いた結果,分析対象は1172人(パーソン)の計6961時点(ピリオド)となった。

従属変数は週労働時間,関心のある独立変数は勤続年数と時点ダミーである7。勤続年数は勤続5年で0となるように中心化している。ここで「中心化」とは,主に固定効果モデルにおける切片の効果を解釈しやすくするために,「すべてのケースについて勤続年数の値から5を減じる」操作を意味する。この操作によって「(中心化)勤続変数が0」とは「勤続5年目」であることを意味するようになり,固定効果モデルの切片は勤続5年目のときの労働時間の値と解釈できる。通常の中心化では平均値を用いることが多いが,任意の値を用いることが可能である(Anumendem et al 2013)。先行研究では勤続5年前後を境として長期勤続を操作化していることが多く,本研究では切片を「長期勤続キャリアの初期時点」という意味で解釈するために,平均値ではなく勤続5年をベースとする中心化を行っている。

時点の効果(時間固定効果)を捉えるための時点ダミーに関しては,通常のダミーコーディング法8でモデルに投入すると勤続年数との共線性を引き起こしてしまう。転職がそれほど活発ではない日本においては,離転職によって勤続年数がリセットされることが少ないため,基本的に勤続年数は個人のキャリア内で時間とともに増加していく。つまり,通常の方法で両者をそのままモデルに投入しても,勤続年数ないしは時点ダミーのうちの1時点分のどちらかの係数は識別できない。そこで,2000年代初頭における労働時間のトレンドの変化は小さいという先行研究の知見(山本・黒田 2014: 第1章)を踏まえ,時点ダミーのうち2004年と2005年を同一カテゴリーとすることで勤続年数との共線性を緩和し,両者を識別可能とする。

その他の勤続年数と労働時間の関連に交絡しうる要因として,有配偶ダミー,未就学児同居ダミー,雇用形態,職業,産業,企業規模,転職ダミーを統制する。有配偶ダミーは,個人が観察時点で有配偶である場合に1を取る。未就学児同居ダミーは,個人が観察時点で6歳以下の未就学児と同居している場合に1を取る。雇用形態は,役職による正規雇用内の差異も重要であると考え,「役職あり正規雇用」「役職なし正規雇用」「非正規雇用」「常勤経営者」のカテゴリーとした9。サンプルサイズの都合上,職業では「農林漁業職」「採掘職」「その他」を,産業では「農業」「漁業・林業・水産業」「鉱業」「その他」を,企業規模では「1-4人」「5-29人」と「500人以上」「官公庁・公営事業所」をそれぞれ1つのカテゴリーに集約するのみで,可能な限り調査票の情報量を損なわないように配慮した。

以上の変数の記述統計量を表1に示す。なお,分析においては慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターから提供されているウェイトを用いる。

分析の結果を表2に示す。まず全観察を用いた分析結果から確認する。式(1)に基づくモデル(1)では勤続年数の係数は有意にマイナスとなっている。すなわち,「勤続」とともに労働時間は減少している。第3節で述べたように,式(1)における「勤続」の効果は「ライフコース的勤続」の効果であるため,分析対象の実際のキャリアにおいては労働時間は平均的に減少していると解釈できる。係数は1%水準で有意であるものの絶対値は約0.1であり,実質的には「勤続10年で週労働時間が1時間減少する」程度の効果であることには注意されたい。したがって,モデル(1)によると,実質的な効果は際立って大きくないが,仮説Bが支持される。

次に,モデル(2)で時点の効果を確認する。時点の効果は,やや非線形的ではあるが,概ね統計的に有意にマイナスとなっている。図3で見たように,やはり2004年以降労働時間は平均的に減少傾向であり,その影響は特に2015年以降で大きい。例えば,2004・2005年と比較して,2011年では約2時間,2016年では約3時間ほど労働時間が減少している。時点の効果は,符号的にもモデル(1)の「ライフコース的勤続」の効果と一致しており,また実質的な効果はそれよりも十分に大きい。このことから,モデル(1)の「ライフコース的勤続」の効果は時点の効果による交絡の影響が大きいと予想できる。

モデル(3)において,時点の効果を統制したときの「勤続」の効果を確認すると,符号的にはプラスであるものの,統計的に有意ではなく,係数の絶対値も0.039とかなり小さい。その一方で,時点の効果は概ねモデル(2)と同様の結果であり,ほとんど変化がない。つまり,純粋な勤続年数の効果はほぼゼロであるが,時点の効果は統計的に有意にマイナスとなっており,モデル(1)でみたときの「勤続」の効果は時点の効果による交絡の影響であったことがわかる。したがって,モデル(3)によると仮説 Aが支持される。

分析の結果をまとめると次の通りである。モデル(1)によると,仮説 Bが支持され,勤続とともに労働時間が減少していることがわかった。しかし,モデル(2)の結果によると,時点の効果もマイナスであり,勤続と時点の効果は互いに交絡している疑いがあった。そして,モデル(3)でその交絡を統制したところ,時点の効果はマイナスで変化がないものの勤続の効果はほぼゼロとなり,仮説 Aの「勤続と労働時間は関連がない」が支持される形となった。これらの結果から,人的資本理論が想定する仮説(勤続に伴って労働時間は増加する)は最も支持されないと言える一方で,勤続と労働時間の関連に関しては相反する結果が得られている。次節において一見矛盾しているようにみえるこの結果について解釈する。

なお,以上の結果は正規雇用の観察に限定してもほぼ同様の結果となっている。正規雇用の観察のモデル(1)においては勤続年数の係数が若干小さくなっており,10%水準で有意となっている。しかし,係数の符号やモデル(2)と(3)の結果に大きな違いはなく,上述の分析結果は正規雇用の観察に限定してもなお妥当であると考えられる。

本研究の分析結果からわかることは次の通りである。第1に,「ライフコース的勤続」の効果は統計的に有意にマイナスであり,2004年以降の男性労働者のキャリアにおいては平均に労働時間が減少していた。この結果は,長期勤続者とくらべて短期勤続者のほうが相対的に賃金が安価であるために長時間労働が需要されると予測するエージェンシーモデルと整合的である。第2に,しかし,「ライフコース的勤続」の効果の内実は実質的には時点の効果であり,「純粋な勤続年数」の効果はゼロであることがわかった。つまり,キャリアに伴う労働時間の減少は,エージェンシーモデルが想定するメカニズムによって生じているとは言えない。本研究の知見に基づく限り,勤続と労働時間の関連を予測していた2つの経済学理論はともに適切ではない。

重要であるのは,勤続に伴って労働時間が減少しており,日本的な働き方の普遍的な特徴としての働きすぎは解消されつつあるものの,そのメカニズムは既存の理論(Becker 1993; Kahnand Lang 1992; Lazear 1981)で十分に説明できるものではなく,経済合理性の視点から勤続と労働時間の関連を検討するには限界があるということである。もちろん,本研究では2000年代以降の観察時点を用いており,勤続と労働時間の関連は時代によっても異なると考えるため,それ以前の観察においては既存の経済学理論が想定するようなメカニズムが妥当かもしれない。

「純粋な勤続年数」の効果がゼロであることは,理論的にみて勤続と労働時間には関連がないということを示唆している。本研究では,Kahnand Lang(1992)が提示した2つの理論的予測が当てはまらなかった理由として次のように考察する。

2つの理論は,ともに勤続に伴って生産性と賃金が乖離することに注目しているが,そもそも賃金と労働時間が連動することを前提としている。これは,経済学的な労働時間研究においては古典的に見られる前提である。例えば,労働供給理論では労働者個人が自らの所得と余暇の選好に照らし合わせて労働時間を決定すると想定しており,また労働需要理論では賃金・固定費用・法定労働時間・割増賃金率の影響のもとでマンアワー(雇用数×労働時間)として労働投入量を決定する企業の行動に注目している10。すなわち,古典的な経済理論においては,労働時間は所得という経済的な資源を得るためのインプットであり,勤続によって生じる生産性と賃金の乖離を埋め合わせるためにインプットである労働時間が調整されると考えられている。

しかし,労働時間は必ずしも経済的資源を得るためのインプットのみに留まるとは言えない。例えば,国内外において長時間労働のシグナリングとしての昇進促進効果が指摘されている(Bell & Freeman 2001; Kato et al 2016)。労働時間が昇進という組織内の重要な地位をめぐる競争に対してのコミットメントやそのシグナリングであるという側面は,特に日本的キャリアのもとでは重要である。日本では昇進競争がキャリアの後半まで持続する「遅い昇進」が特徴である(今田・平田 1995; 小池 1991)。つまり,「遅い昇進」のもとでは昇進競争の結果がキャリアの後半になるまで明らかにならないため,労働者個人は勤続に伴って労働コミットメントを低下させることができない。すなわち,労働時間がコミットメントやそのシグナリングであると想定すると,仮に勤続によって生産性と賃金の乖離が生じているとしても,「遅い昇進」を特徴とする日本においては勤続に伴って労働時間が変化することはない。この解釈は現時点では未検証であるが,長期的な昇進競争のもとでの長時間労働の存在も指摘されており(Landerset al 1996),多少の妥当性はあると考えられる。今後の労働時間研究においては,経済システムにおける労働時間の意味を改めて捉え直し,例えば昇進へのシグナリングや「遅い昇進」といった労働市場の特徴を踏まえることが重要である。

しかし,上記の議論から,働きすぎを日本的雇用システムの普遍的な特徴や日本の労働エートスとして結論づけてしまう(小倉 2007; 佐藤博樹 2008; 鶴 2019; 間 1996)のも早計である。確かに日本の労働市場の歴史において長時間労働問題は長い間深刻であった。しかし,2000年代以降においてはWLBへの関心の高まりもあり,徐々に変化している可能性もある。事実,「ライフコース的勤続」の効果自体が有意にマイナスであることは,2000年代以降の男性は実際に労働時間が減少するという職業人生を歩んでいたということを示唆している。労働時間のトレンドを検討する研究の多くが2000年代までであり(山本・黒田 2014: 第1章),特に2010年以降のトレンドについては十分に検討されているとは言えない。今後の労働時間研究においては,WLBへの関心が特に高まった2010年以降の時代的な文脈を踏まえた分析も必要である。

本研究の限界として,男性労働者の平均的なキャリアを想定しているということには注意が必要である。本研究では単に勤続年数の変化をキャリアの変化として捉えており,例えば昇進や転勤などの影響を十分に検討していない。日本的な人事管理においては勤続に伴って職務・職位が変化することが一般的であり(森口 2013),例えば管理職ポストに昇進するような人とそうではない人のキャリアでは労働時間の変化が異なっている可能性がある。上記のように,昇進構造の特徴を踏まえたうえで労働時間を検討していくうえでは,特に重要な視点である。一方で,こうした分析を通常の世帯抽出の社会調査で行うことは難しいため,今後人事パネルデータなどを用いた研究が蓄積されることが望まれる。

本研究では,今日における日本の働きすぎは個人のキャリアにおいて変化しているが,既存の理論ではこうした変化を十分に説明できていないことを示した。WLB憲章の制定から働き方改革に至るまで,長時間労働問題に本格的な政策介入が行われるようになった今日,労働時間研究の既存の理論枠組みの問題点を指摘した本研究は一定の意義を有するといえる。

本研究の分析に際しては,慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターによる「日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)」の個票データの提供を受けた。本研究は,日本労務学会第51回全国大会(2021年7月17日)での報告内容を改訂したものである。当報告のコメンテーターである冨田安信先生を始めとして,質問・コメントを頂いたセッション参加者の皆様に感謝申し上げる。また,当報告は2021年の日本労務学会研究奨励賞を受賞しており,松山一紀委員長を始めとする研究奨励賞審査委員会の皆様にも,厳正な審査及び,その後の研究奨励賞受賞論文としての掲載に向けた献身的な査読を行っていただき,感謝申し上げる。

(筆者=労働政策研究・研修機構)