2025 Volume 41 Issue 1 Pages 24-31

2025 Volume 41 Issue 1 Pages 24-31

本総説は左横隔膜ヘルニア(CDH),先天性肺気道奇形(CPAM),食道閉鎖症,肺分画症,先天性上気道閉塞症候群(CHAOS)に対する胎児MRI撮影の注意点と読影のTIPSを示した.また著者らの施設でのこれらの胎児MRIの研究,論文報告を交えて紹介した.CDHとCPAMにおいては縦隔の偏位の評価が必要でMSAの計測が役立つ.食道閉鎖症の診断にはシネモード撮影によるダイナミックな観察が有用である.肺分画症の診断にはSSTSE法による撮像が不可欠である.また食道気管瘻のあるCHAOSの診断,計測方法を示した.適切な検査と適切な読影ポイントは胎児MRI診断に必要な知識である.

This review presents precautions and tips for interpreting fetal magnetic resonance imaging (MRI) findings for left diaphragmatic hernia (CDH), congenital pulmonary airway malformation (CPAM), esophageal atresia, pulmonary sequestration, and congenital high airway obstruction syndrome (CHAOS). Furthermore, we introduce fetal MRI studies conducted at the authors’ facilities along with paper reports. In CDH and CPAM, the evaluation of mediastinal deviation is necessary, and the measurement of the MSA is helpful. Dynamic observation using cine mode imaging is useful for diagnosing esophageal atresia. Imaging using the SSTSE method is indispensable for diagnosing pulmonary sequestration. We also discuss methods for the diagnosis and measurement of CHAOS with an esophagotracheal fistula. Appropriate examinations and imaging interpretation are necessary for making a fetal MRI diagnosis.

胎児期の出生前診断は臨床症状と胎児超音波検査(Ultrasonography; US)で異常が疑われ,精査のために行われることが多い.胎児MRIは小児のMRI撮像と比し以下のような5つの特殊性が知られている.

①被写体である胎児のサイズは極めて小さい

②撮影時にはsadationされておらず胎動が前提にある

③またこのため正確なscan断面の決定が困難である

④ガドリニウムやEOBなどのMRI造影剤が使用できない

⑤造影T1強調像(T1WI)や拡散強調画像等の撮像ができないため,ほぼT2強調像(T2WI)系の画像のみで診断せざるを得ない

今回の講演では胎児MRIでの依頼が比較的多い疾患で,疾患に応じた撮像と読影のTIPSや,著者の施設での研究結果や知見を紹介した.日常の撮影,診断に役立てていただければ幸いである.

先天性横隔膜ヘルニア(congenital diaphragmatic hernia; CDH)は横隔膜に先天的な欠損孔があり,腹腔内臓器が逸脱し,同側及び対側の肺の低形成を来す.このため出生後に呼吸不全を呈することが臨床的な問題点である.左側に90%と多く発生することが知られている1).

CDHの出生前診断において重要な観察項目に肺低形成の程度の評価がある.とりわけ患児の出生後の呼吸機能を維持するためには左CDHの場合,右肺の低形成程度に左右される.同側の左肺低形成は極めて重度で出生直後には肺としての機能が極めて低いためである.

出生前に右肺の低形成の程度を評価するためにKitanoらは二つの重症度判定を提唱している2).一つは肝左葉の位置が横隔膜の下に留まっているか(liver downと称する),あるいはヘルニア門を超えて縦隔へ逸脱しているかである(liver upと称する)2).肝左葉が胸腔内に逸脱すると縦隔が右方偏位するため右肺の発達が阻害され低形成になる(Fig. 1a, b).もう一つは胃泡の位置であり,胃泡の位置により横隔膜下(Grade 0: G0),胃泡は左胸郭内(Grade 1: G1),胃泡は主に左胸腔内だが一部が右へ突出(Grade 2: G2),半分以上が右胸郭(Grade 3: G3)(Fig. 2)G0からG3に向かい右肺低形成が重症化する.

右肺低形成の程度は肝左葉と胃泡の位置が重要である.肝左葉の位置が横隔膜の下であれば右肺低形成は軽度(a)で,横隔膜の上にあれば右肺低形成は重症である(b).同様に胃泡の位置が横隔膜下にあれば軽症(c),横隔膜の上であれば重症である(d).

またKitanoらは上記の2つの判定方法を組み合わせ以下のようなグループ化し予後判定を報告している.

Garde 1:Liver down 無病退院率 87%

Grade 2:Liver upかつG0~G2 同上 47.4%

Grade 3:Liver upかつG3 同上 9.5%

上記の所見の有無につき読影レポートに記載したり,産科とのカンファレンスでの視点として有用と思われる.

上記のごとく左CDHの場合はヘルニア内容と位置により右低形成肺の程度が異なる.Savelliらは左CDHにおいて,ヘルニア内容の圧排により縦隔が右方にシフトする角度を計測し重症度の指標となることを報告した(Fig. 3)3).Savelliらによれば水平断画像で胸骨正中と脊柱管背側の正中線を基準性として描き,これと心臓右縁と脊柱管背側正中とを結んだ線との角度をmediastinal shift angle(MSA)とし左CDHの生存例の平均が33°,死亡例の平均が40°,ROC解析による生存者のcut off valueが38.2°と報告した.

胎児MRI HASTE冠状断(a),SSFP 水平断(b, c),cはbと同じ画像の再掲

左胸腔内に腸管のヘルニアを認める(a 矢印),胃泡(G)は横隔膜を越え胸腔内にあり,正中線を越えて半分以上が右にある(a, b).

Mediastinal shift angle:胸骨正中と脊柱管正中背側の2点を結んだ中央の線(c 直線)と脊柱管背側から心臓の右縁を結ぶ線(c 破線)の成す角度は47°.重症の右肺低形成と思われる.

前述の左CDHと同様,先天性肺気道奇形(congenital pulmonary airway malformation; CPAM)も通常片側の胎児の肺に発生し,病変が粗大であった場合はCDH同様,縦隔が偏位し,対側の肺の低形成を来す.これにより胸水,胎児水腫,胎児仮死,呼吸抑制が起こり周産期の管理上問題となる4).

これに対し我々はSavelliらと同様の評価を行ったが,CDHは左に90%出現し縦隔は右方に偏位するのみであるが,CPAMは左右のいずれにも起こるため,左右の縦隔偏位の評価が必要である.肺に疾患のないControl群胎児の正常MSAは右が18.6°(レンジは10.9–34.5°),左は26.2°(13.4–38.4°)であった(Fig. 4)5).

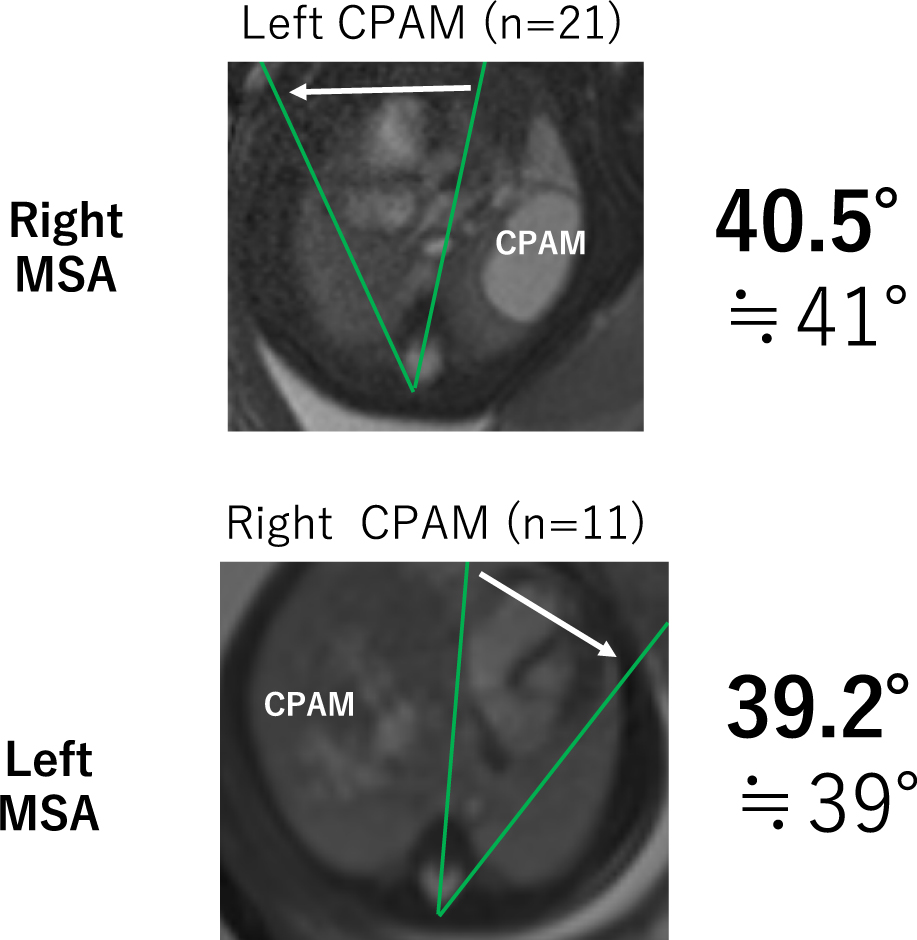

CPAMの重症度判定として胎児水腫を起こすと推測される左CPAMのMSAは41°以上,右CPAMのMSAは39°以上でありこれは胎児超音波上のCVR(CPAM volume ratio 1.6以上に相当する(Fig. 5).

胎児超音波における重症度の基準にCPAM volume ratio(CVR)が1.6以上の場合に胎児水腫の増加が知られている.

CVRが1.6と等しいMSAは左CPAMでは40.5°,右CPAMでは39.2°両側ともほぼ40°程度である.

MSAの臨床的意義についてはSaveliら3)の左CDHも,Tsukamotoら5)のCPAMも40°が重症度の指標となり,暗記しやすいので記憶にとどめておきたい数値である.

胎児のスクリーニングUSで羊水過多が指摘され,精査目的で胎児MRIの依頼を受けることが多い.またそれに加えて小さな胃泡がみられた場合には食道閉鎖症が疑われることになる.食道閉鎖症のUS診断は難しく確証が得られない場合が少なからずあり,その診断率は16–36%と報告されている6).食道閉鎖症の出生前診断が難しい理由として,その直接所見である上部食道の盲端(esophageal pouch; EP)の指摘が困難なためである(Fig. 6).EPの出現は胎児が嚥下をした瞬間に限られ,その瞬間を逃すと診断が難しい.この状況は胎児MRIでも同じことであり,複数回,異なる断面方向のsingle-shot turbo spin echo(SSTSE)やsteady state free precession(SSFP)の撮像を行ったとしても嚥下のタイミングに一致しなければEPの指摘は難しいと思われる.

同一症例で,同一検査のなかでも嚥下のタイミングにより拡張した食道(esophageal pouch; EP)が全く見えなかったり(a),明瞭に描出される(b).

このジレンマに対する胎児MRI撮像方法にシネモードのダイナミック法がある(Fig. 7).筆者の施設では食道閉鎖症の評価目的の場合,ルーチン撮影に加え,シネモードの矢状断SSFPの連続撮影を5–10秒間行っている.症例によっては胎児US同様,複数回撮像して,ようやく嚥下のタイミングでEPがとらえられることもある.このためシネモードは撮像を終えるごとに,診断に値する画像が記録されているかを確認し,納得のいくまで撮像している.

aからcは連続する嚥下の瞬間のタイミングをとらえた食道盲端(EP)が明瞭である.盲端や下咽頭の形状は時間とともに変化する.

FureyらはEPがみられ,正常な食道がみられない場合,胎児MRI診断は敏感度80%,特異度100%で食道閉鎖症は診断できると報告している7).

2. 下咽頭の評価上述のごとくEPは胎児の嚥下のタイミングに左右され,所見の再現性が乏しいが,その上流である下咽頭は食道に比べ,形態学的に再現性が期待できる.

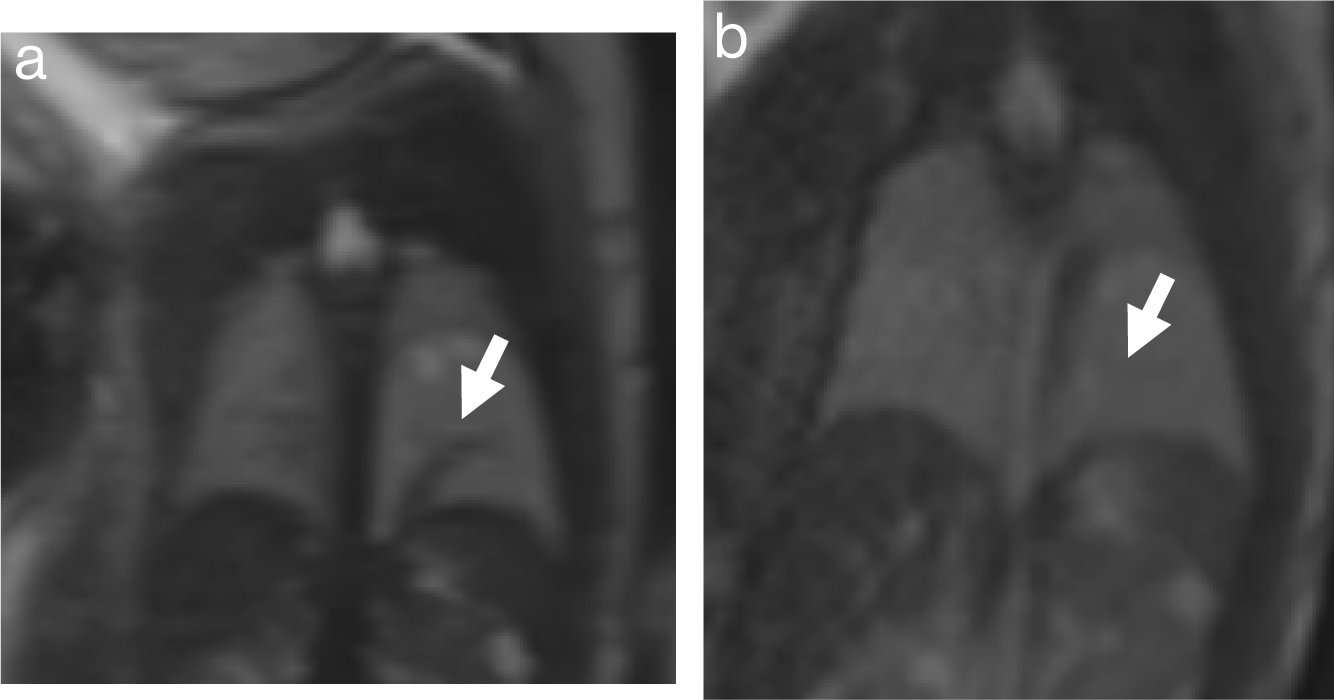

食道閉鎖症の胎児の下咽頭は通常に比し内腔が拡張する特徴があり,胎児MRIでのもう一つの観察項目である.Tracyらは食道閉鎖症の胎児の下咽頭の拡張をdistended hypopharynx(DHP)と表現し論文報告している(Fig. 8)6).その論文によればDHPはEPに比し敏感度が24%高かったが,特異度はEPのほうが30%高かったと報告している.胎児MRI診断における食道盲端の拡張(EP)と下咽頭の拡張(DHP)は診断に直結した重要な観察項目であり読影レポートには記載したい.

aは食道閉鎖があり,拡張した下咽頭が目立つが(a 矢印),食道閉鎖のない場合は下咽頭の拡張は目立たない(b 矢印).

肺分画症とは,胎生期の肺の組織が形作られる過程で発生異常が起こり,正常な肺組織とは異なりガス交換などの機能を持たない異常な肺組織を有する.分画肺は肺動脈からではなく大動脈から血流が供給され,肺静脈へ潅流していれば肺葉内,肺静脈以外へ灌流していれば肺葉外肺分画症に大別される(Fig. 9).

胸部造影CT肺野条件冠状断再構成(a, b)では流入動脈(白矢印)と流出静脈(黒矢印)がみられ肺葉内肺分画症と診断された.これらの血管は3DCT(c)でも明瞭である.

肺分画症の胎児診断は通常胎児USで行われるが,胎児MRIは上述の異常な流入動脈,流出静脈の血管構造の確認のため依頼される場合が多い(Fig. 10).

出生後に撮影された造影CT冠状断再構成画像(a)と比較すると胎児MRIのSSTSEで異常血管はflow voidとして低信号に描出される(b).

撮像の注意点として胎児MRIのT2強調像系の撮像にはSSTSEと,SSFPの2種類があり,最も大きな違いは血管内腔がSSTSEでは低信号に,SSFPでは高信号に描出される(Fig. 11)8).胎児MRIは疑われている疾患の診断に合致したシーケンスを選択するべきだが,胎児肺分画症が疑われている場合は異常血管の描出のためSSTSEは必須のシーケンスである8).

胎児MRIではT2強調系にSSTSEとSSFP 2種類のシーケンスがある.

SSTSEでは血管はflow voidとして低信号に描出され,異常血管の認識が可能であるが同じ部位をSSFPで観察しても血管内腔が高信号のため肺実質と区別ができない.

先天性上気道閉塞症候群(congenital high airway obstruction syndrome; CHAOS)は先天的に高位気道が閉塞することで,胎児肺で産生された肺胞液が排泄されず,肺及び気管が過膨脹する病態である.典型例では特徴的な肺過膨脹を示し診断は比較的容易であるが(Fig. 12),CHAOSの中には気管食道瘻を合併し,肺や気管の過膨脹が目立たない症例がある.このような場合でも軽度ながら肺過膨脹が残存していることがあり,胎児USでCHAOSが疑われた場合には注目すべき所見である.Aokiらは気管食道瘻のないCHAOSと,気管食道瘻のあるCHAOS,および正常コントロール群を比較し,矢状断と水平断での肺過膨脹の程度に違いがあることを報告した9).

矢状断における高位気道閉塞(a),冠状断における肺過膨脹は下方に凸(b),水平断における肺過膨脹はCTRの縮小(c)を示し診断は比較的容易である.

矢状断では正常の胎児では右横隔膜の高さは上方へ凸であり横隔膜の上方への距離と前後径を比較した比(CC/AP ratio, Fig. 13)は平均23%であったのに対し,気管食道瘻のないCHAOSでは下方に突でCC/AP ratioは平均−6%,気管食道瘻のあるCHAOSは16%と正常より低い値であると報告している9).また同様に水平断で心肺胸郭比(cardio-thoracic ratio; CTR, Fig. 14)も気管食道瘻のあるCHAOSは正常例(CTR 57%)と気管食道瘻のないCHAOS(CTR 42%)との間の49%で有意差を認めたと報告している9).

右横隔膜の最頂部でCC/AP ratio(頭尾a/前後比b)を計測し評価できる.正常の胎児では右横隔膜の高さは上方へ凸でCC/AP ratio は平均23%,気管食道瘻のないCHAOSでは下方に突で平均−6%,気管食道瘻のあるCHAOSは16%と正常より低い値であった.

心肺胸郭比(cardio-thoracic ratio; CTR)は気管食道瘻のあるCHAOSのCTR(b)の平均値は正常例(a,CTRは57%)と気管食道瘻のないCHAOS(c,CTRは42%)との間の49%を示した.

同所見によって気管食道瘻のあるCHAOSを疑うことができる.その臨床的な意義は出生後に気管内挿管チューブの挿入が困難である可能性を産科医,麻酔科医,新生児科医に伝えることができ,非常に重要である.

左横隔膜ヘルニア,先天性肺気道奇形,食道閉鎖症,肺分画症,先天性上気道閉塞症候群に対する胎児MRI撮影の注意点と読影のTIPSを示した.また著者らの施設でのこれらの胎児MRIの研究,論文報告を交えて紹介した.本論文の趣旨が読者らの日常診療に少しでも役立てれば幸いである.