2022 年 7 巻 p. 1-18

2022 年 7 巻 p. 1-18

本稿は、「サイボーグ」「言語ゲーム」「複言語主義」という概念で知性・言語・言語教育についての問い直しを行い、英語教育における機械翻訳の使用について論考する。人間の知性は媒体や道具の使用を不可欠とするので、人間は「生まれながらのサイボーグ」とも呼べる。AIの利用は人間知性の否定にはつながらない。言語は、言語ゲームという具体的な営みで分析するならば、機械翻訳の使用が適した言語ゲームと適さない言語ゲームがあるのが当然である。英語教育を単一言語主義的に考えれば、英語ライティングの中で母語(日本語)を利用する機械翻訳は不適切となるかもしれない。だが英語の使用・学習も、会話といった瞬時的・即興的なものからエッセイ執筆といった長期的・反省的なものまで多様である。さまざまな言語ゲームにおいては、外国語使用・学習者も複言語主義が提唱するように、学習者自身がもつ(母語能力も含めた)あらゆる言語的リソースを使いこなすことが認められるべきだろう。英語教育への機械翻訳導入については、個別的・具体的に考えるべきである。

発表者は2020年度より、大学一般教育英語ライティング授業の中で機械翻訳の利用を始めており、学生アンケートの結果を見ても、それなりの手応えを感じているi。他方、機械翻訳を万能視したり、感情的に全否定したりしようとする人々がいることにも気づいている。前者は「機械翻訳でライティング授業は不要になる」と言い切り、後者は「機械翻訳の導入は言語教育の否定だ」と断定する。こういった見解に対して筆者はこれまで、語法レベルでも残る機械翻訳の欠点(柳瀬・リーズ (2022))、機械翻訳導入のための条件(柳瀬(印刷中))を指摘した。この論考では、上述の見解は、単純すぎる観念に基づいているという前提のもと、「サイボーグ」、「言語ゲーム」、「複言語主義」というキーワードを使い、知性・言語・言語教育についての問い直しを行う。なお機械翻訳の可能性を示す本稿は、その主張を体現すべく、この日本語論文を英語翻訳した「二次出版」も同時に出版するii。

論考を進めるための第一のキーワードは「サイボーグ」である。哲学者のアンディ・クラーク(2015)によるこの用語は、人間が自らの生身の身体だけでなく、媒体(media)あるいは道具 (tools) も自らの一部として使いこなしていることを強調する。そもそも人間の知性は、話しことば・書きことば・数学・活版印刷・ラジオ・テレビ・インターネットなどによって不可逆的な変化を受けていることは社会学のオング(1991)やルーマン(2009)らが指摘する通りである。今や、これらの媒体を一切使用しない人間の知性を想像することは困難である。人間は、話しことばの発達で大きく思考・行動を変えて他の動物とは異なる存在になった。さらに書きことばの発明は、文化の影響範囲が、音声を直接届けうる範囲をはるかに越える文明をもたらした。さらに話しことばを省察する書きことば文化は、諸学問の発達につながった。数学という媒体は抽象的な世界を創造した。活版印刷は、複雑な情報を正確かつ大量に共有することを可能にした。ラジオは国民国家が「標準語」と定める音声を国の隅々に広げた。テレビは、遠くで生じている出来事に対しても一体感を覚える仮想現実的事態をもたらした。そして、インターネットはそれらの情報を爆発的に増やした。現代は、その情報爆発の中にAIという新たな情報・知識を生み出す機械が登場している時代である。こういった、人間が媒体あるいは道具の使用を不可欠とする存在であることを踏まえてクラークは「人間は生まれながらのサイボーグである」と表現したわけである。

とはいえ、話しことばという媒体はともかく、他の道具は人間が生まれた瞬間から手にしているわけではない。いつからどの知的道具を使わせるかというのは教育学的問いである。機械翻訳にせよ、いつそれを外国語教育に導入するかについては丁寧に考えなければならない。この問題を考える適切なアナロジーとしては、電卓がよいかもしれない。シンガポールでは小学校高学年から数学の授業で電卓の使用を認めている(長崎, ND)。他方、算数教育の最初から、子どもに電卓を使わせる学校は聞かない。人は数の感覚を自らの身体で獲得する必要があるからであるiii。だが、その基礎的な数的感覚を身につけた後、数学的な能力を高めるために複雑な数的処理のためには電卓の利用を進めることが、多くの国では見られている。この電卓の使用を機械翻訳になぞらえることができる。学習者が外国語を感覚的・身体的に理解した後に、機械翻訳を使わせることにより学習者の外国語能力を拡張させるわけである。もちろん、機械翻訳を教育課程に導入する最適の時期については具体的な検討が必要であるが、ここではその考察は割愛するiv。

2.2 AIとの共存・協働とはいえ、今後の人類は、AIと共存・協働の関係にあるべきという原則は貫かざるをえないだろう。AIを企業に導入することを数十年にわたって続けてきたKhodabandeh (2022) は、成功の条件とは、AIと人間が、互いに敵対も無視もせずに、共存し助け合う方法を具体的に見つけることだと述べる。高度なAIを導入した企業が必ず成功するわけではない。生産力向上の鍵は、人間もAIも単独ではできないことを協働することによって達成することである。また、経済誌のThe Economistは、2022年6月9日のAI小特集の論説 (Leaders)において、機械知が人間の知性とは似ていない別の知性を提供していることを前提とし、うまく使いこなすならば機械知性は人間を脅かすものではなく、人間を補うものとなるだろうとも論じている。

筆者は、AIと人間の関係性について3つの原則を提示したが(柳瀬, 2021)、これらを機械翻訳に適用するなら次のような原則が得られる。

1 機械翻訳は下訳の提案をするだけであり、翻訳の代行をするわけではない。

2 機械翻訳が提供する下訳には人間の判断と修正が必要である。

3 機械翻訳の利用については、人間が自覚的に主導権と責任を取る。

そもそも抽象的に考えるならば、外国語教育とは母国語以外の媒体を使いこなすことで、学習者の認識と実用的能力を向上させる試みである。そうなると、外国語教育がAIという媒体・道具の利用を禁止する原理的な理由はないとも考えられる。機械翻訳の利用によって、学習者はこれまでよりも深く外国語と母国語の関係について考え、はるかに早く外国語を産出することができるからである。さらに、実社会では、既に機械翻訳の利用がかなり普及している(隅田, 2022)。そうなると、少なくとも大学英語教育ライティングは、機械翻訳についてある程度の知識を授けるべきではないだろうか。

この節をまとめるなら、人間の知性は媒体・道具の使用を重要な特徴としている。「機械翻訳を併用した知性は、人間の知性ではない」といった意見は極論である。また媒体・道具は使いこなされることが必要である以上、「機械翻訳が人間の知性に取って代わる」というのも言い過ぎであろう。知性に関するこれらの極論を避け、外国語学習者・使用者と機械翻訳と共存・協働の方法を具体的に創造することがこれからの教育者の課題ではないだろうか。

次に本稿の第2のキーワードである「言語ゲーム」を使って、「言語」について考え直したい。この節は、機械翻訳の導入を検討する場合は、言語を一面的に考えることをやめなくてはならないと説く。

3.1 「言語」や「ライティング」という枠組みからの解放人間は、「言語」や「英語4技能」あるいは「ライティング」といった名詞を目にすると、その名詞に対応する実体があるに違いないと素朴に想定しがちである。さらには集合論的な考えに導かれ、その実体は必要十分条件によって定義できると考える。

前期のウィトゲンシュタインは「言語」という単位で世界を分析した(Wittgenstein, 1922)。チョムスキーも英語や日本語といった個別言語を超えた「言語」という概念に基づいて言語学を発展させた(Chomsky, 1965)。また言語教育では、ライティング・リーディング・リスニング・スピーキングという4技能の枠組みで考えることが普及している。これらの「言語」あるいは「4技能」そして「ライティング」といった考え方は一定の知的成果を挙げている。前期ウィトゲンシュタインは彼が論理学的に構想した世界における言語の働きを定式化した。チョムスキーの言語学は、形式体系としての「言語」の特徴を見事に抽出した。「4技能」の考え方は、教育課程やテスティングで制度化され、教育者は「ライティング」における機械翻訳使用について論じている。

だが、1つの枠組みだけが正しいと考えるのも短見であろう。言語教育関係者は実務家として、世界には多元的な認識があり、その多元的な認識の中のどれを使うかはプラグマティックに選択するべきという認識を持つべきである。機械翻訳を「英語ライティングで」使うべきか否かという問いの立て方は粗雑すぎる。英語ライティングのすべての側面においての使用の可否を問う二項対立は不毛である。私たちは「言語」や「ライティング」といった概念よりも細かな概念を必要とする。その1つが「言語ゲーム」の概念である。

3.2 生き方の一部としての言語ゲーム「言語ゲーム」とは、言語を使うことが、ある活動もしくは生き方の一部であることを強調するために後期ウィトゲンシュタイン(Wittgenstein, 1953)が用いた用語である。「報告する」ことも「祈る」ことも「言語」の使用であるが、「言語ゲーム」としてはまったく異なることは、それらの言語使用の目的・内容・作法などの違いを考えれば明白であろう。言語使用が生き方に重なるとは、ある言語ゲーム(すなわち活動)が、その人の人格の一部になることである。例えば、英字新聞を毎朝読むことを始めた日本人のことを考えてみよう。その人は、英語活字で目を動かすことに長けた身体をつくり出す(表意文字の日本語読解とアルファベットの英語読解は、視覚的処理において大きく異なる)。そして、その目の慣れによって、さらに英語読解が得意になる。読解から得た知識でその人の思考や行動に影響が出て、英字新聞読解という活動がその人が生きることにとってますます重要になる。このように、活動を行うことが習慣化されることは、活動が生き方をつくり出すことにつながる。言語は活動の中で使われ、それがその人の生き方の一部となる時に身につく。言語使用は「人格的知識」 (personal knowledge) を作り出す(Polanyi, 1958)。

人間が言語を使うということは、記号を単に入力・操作・出力することではない。人間の言語使用は、あることばを含む活動を繰り返すことによって、言語使用者の人格に変容が生じることを伴う。そしてその活動に対する似た反応を多かれ少なかれもつ者で構成される言語共同体の一員となり、その言語共同体の歴史を共有することにもなる。つまり、人間の言語使用とは、記号の単なる形式的処理ではなく、身体的・社会的・歴史的な営みである―これが「言語ゲーム」という概念で、言語使用を考え直した時に得られる理解だ。

機械翻訳利用においても、目標言語の理解語彙(=機械翻訳が出力する言語を理解するための語彙)を獲得していることが必要条件の1つである。理解語彙については、語彙と世界の間の一般的な言及的関係性のみならず特定の情動的関係性も知っていなければならない。ゆえに、機械翻訳を使いこなすためには、ユーザーが言語ゲームを経験していることが不可欠である。また、後編集(=人間による機械翻訳出力の改訂)は、機械翻訳が出力した記号が世界に対してどのような影響を与え得るかという総合的な観点から機械翻訳出力を書き換えることである。ここでもやはり言語ゲームでの生き方を知る人間が必要である。こうなると、機械翻訳を活用する場合には、「言語」よりも「言語ゲーム」の観点で考えるべきということになるだろう。

この節をまとめる。ライティングを一律に捉えた議論を私たちは止め、機械翻訳を使う際の前提条件をより明確にするべきである(柳瀬実践報告)。機械翻訳を使うにせよ、人間は人格を賭けた言語ゲームに参画しておくことが必要である。機械翻訳の利用について考えるには、「言語」といった一律的で単純過ぎる概念ではなく、個々の「言語ゲーム」を具体的に記述した上で分析すべきである。

機械翻訳導入の検討は、公教育の在り方と個々人の生き方の間のバランスを考慮しながら、各教育機関と各個人が決定すべきであろう。導入はおそらく英語の学びに少なからぬ変化を及ぼすからである。決定の際に参照すべき最大公約数的考え方は複言語主義になるべきだろう。この節ではまずその概念を説明する。その上で、複言語主義的な考えに基づき機械翻訳を使うならば、文化越境的コミュニケーションが発展するかもしれないという可能性についても言及する。

4.1 機械翻訳利用と人の生き方筆者はこれまで授業で機械翻訳利用の選択肢を提供してきたが、利用を拒む学習者もいた。機械翻訳利用の当然の拒否は、例えば、非英語圏からの留学生(指導者である筆者はそれらの留学生の第一言語にコメントができない)や大学入学直前の数年間を英語圏で過ごした学生(エッセイは英語で書く方が慣れている学生)などである。だが、それ以外にも機械翻訳を利用したがらない者もいた。その多くは自らの言語学習者としての生き方が否定されたようにも思ったようである。

ある1回生は機械翻訳を使うことはおろか、日本語で構想を練ることも拒み、エッセイのアウトライン作成も英語で行った。その学生は、日本人学生にしては英語の口頭発話が非常に流ちょうであり、おそらくは「英語を話せる」ことにかなりの誇りをもっていたと思われる。英語が流暢であるということは、英語で瞬時に考えることに長けているということである。筆者はその能力の重要性を認めた上で、彼の英語の表現語彙は限られているので、日本語表現語彙で精緻に構想を練ることも勧めたが、その学生はアウトラインを英語で書き続けた。この学生は、今まで自分が拒み続けていた日本語を介した英語産出―日本の英語授業でしばしば見られる方法―を行うことを一種の自己否定のようにとらえたのかもしれない。

さらに、筆者が大学院の言語教育についての授業で、機械翻訳の話題を扱った際に、当時英語で修士論文を執筆していたある日本人学生は次のように述懐した。その院生は最近機械翻訳を試しに使ってみて、その英語表現能力が自分の能力を超えていることを知った。しかし、今修士論文を自力で書いている最中に機械翻訳を使い始めると、これまでの自分の英語学習の努力を否定するようで、自分としては感情的に機械翻訳を使いたくないとのことだった。

機械翻訳を否定した別の院生は中国語を母国語とする留学生であったが、日本に滞在して数年間で日本語と日本文化に慣れ、日本語で修士論文を執筆している学生であった。その院生は日本の文化と言語への適応を自分の生き方の柱としているようだった。彼女からすれば、機械翻訳、すなわち、中国語でまず原稿を書きそれを自動的に日本語に変換するというオプションは自分の数年間の努力を否定するもののように思えたのかもしれない。

英語教師の例で考えてみよう。日本人英語教師の中にも機械翻訳を拒否する者が多い―筆者が授業の最初に機械翻訳の利用を奨励することを告げた際、ほとんどの学生は、今まで英語教師からそのようなことを言われたことはないと驚く―。機械翻訳の利用を否定する日本人英語教師も、先ほどの大学院生のように、自らが苦労して身につけてきた英語力が機械に凌駕されることを快く思っていないのかもしれない。あるいは、生徒が秘かに機械翻訳を利用すれば、知の占有者としての英語教師の権威が揺らぐことを恐れているのかもしれない。

また、英語を母語とする英語教師の中にも、機械翻訳をライティング授業に導入することに感情的な反応をする者がいる。英語母語話者の教師はこれまで日本の英語教育においては、通称「ネイティブ」として特権的な地位を得ていたわけだが、もしライティングの授業に機械翻訳が導入されるならば、多くの英語母語話者は日本語をあまり知らないという点で不利な立場に置かれてしまう。決まり文句であった「No Japanese, please」という台詞の妥当性さえ揺らいでしまう。英語母語話者教師の一部は、これまでの自分の職業的地位が大きく変わる可能性に不安を感じているのかもしれない。

逆に、機械翻訳利用を積極的に肯定する者には、自らの母語と英語での表現力の差に大きな不満を感じていた英語非母語話者が多いのかもしれない(筆者もこのカテゴリーの中に入るだろう)。そのような者は、機械翻訳によって自分の母語の力の英語表現への転移が容易になることを喜ぶ。その者にとって、機械翻訳は、外国語での不自由な表現能力に力を授けてくれる “game changer” に見えるのかもしれない。あるいは、現代社会における英語母語話者と英語非母語話者の間にある圧倒的な権力的格差を正してくれる “great equalizer” になるとも思えるのかもしれない。

4.2 公教育における複言語主義の選択機械翻訳への感情的反発の多くの背後には単一言語主義(monolingualism)があると思われる。単一言語主義は、英語教育を例にするなら、英語の学習においても使用においても、学習者は母国語を一切使ってはならないとする。単一言語主義からすれば、理想の教師は英語母語話者となる。しかし、この単一言語主義は、言語ゲームの多様性と公教育の性質を考えるなら一面過ぎるだろう。

言語ゲームの多様性の点で考えてみよう。英語使用をそれぞれの言語ゲームごとに考えるならば、ある言語ゲームでは単一言語主義的に英語を使うことが合理的で、他の言語ゲームでは非合理的であることが分かる。例えば会話(スピーキングとリスニングの連続)においては即応性が重要である。参加者は、話の流れに即してすぐに反応を返さねばならない。その際に翻訳という過程を交ぜたならば反応が遅れてしまうため、単一言語主義的な言語使用はほぼ必須になるだろう。会話能力の向上のためには日頃から単一言語主義的な学習をしておくべきということになる。

しかし、リーディングではそこまで単純には考えられない。確かに、速読ならば英語だけで理解することが現実的である。しかし、速読をする際も、理解が困難な箇所では立ち止まって精確に理解するために母国語に翻訳するストラテジーを取る者も多い。そのストラテジーまでも単一言語主義の名の下に否定するのはあまりにもイデオロギー的であろう。筆者は現在、所属大学のさまざまな英語ユーザーにインタビューを行っているが、リーディングにおいてもさまざまな母語の使い方があることが確かめられている。ある社会科学者は国際プロジェクトのエディターも務めているが、情報を得るための英語論文速読は機械翻訳を使って行うという。彼は速読すべき論文は片端から機械翻訳で日本語に変換し、その日本語を読む。それにより読書速度は数倍から10倍程度に上がるそうである。当然のことながら、彼も慎重に精読しなくてはならない原著論文は英語で読む(黒澤, 2021)。このように、リーディングにおいてもさまざまな読み方があるとすれば、単一言語主義的な理想でこの多様性を否定するのは非現実的だろう。

ライティングについても言語ゲームの多様性に即して考えるべきであろう。定型的なEメールをすぐに書く場合には、わざわざ翻訳するのはかえって面倒かもしれない。他方、数カ月かけて論文を書き上げる場合は、構想を練り、思考を重ね、書いて、改訂を繰り返すという長い言語ゲームになる。この長期間の作業において、母国語を一切使ってはならないというのも現実的には非合理的であろう。実際、インタビューでも英語論文を多く書いている大学院生が、思考の精密な整理が必要なアブストラクトやイントロダクションに限っては一度日本語で考えてから英語を書くと述懐している(北川, 2021)。

そうなると、少なくともある種の言語ゲームにおいては、単一言語主義を貫くことは非現実的であるということが分かる。単一言語主義的な考え方に固執する者は、ひょっとすれば無自覚のうちに植民地主義的な偏見を引き継いでいるのかもしれない。そもそも公教育という観点から考えるならば、植民地でもない限り、外国語教育においても母国語の使用を一切禁止し、当該外国語の使用だけを全国民に求めることは非現実的であるv。この点、注目に値するのは欧州評議会が提唱し続けている複言語主義である。その定義部分の拙訳を下に示す。

複言語・複文化的能力とは、コミュニケーションのために複数の言語を使いこなしながら文化の狭間でやり取りを行う能力である。この際、人は複数の言語にさまざまな程度で習熟し、複数の文化の経験を有している社会的主体であると見なされる。この能力は、別個の言語能力を上下に積み重ねたり、左右に並べたりしたものとして構想されるべきではない。複言語・複文化的能力は、人が使いこなす複合的で化合的とも言える能力である。(Council of Europe, 2021, p. 168)

ここで注目すべきは、複言語・複文化的能力の複合性・化合性であろう。従来、母国語能力と外国語能力は積み木のように重ねられる別個体であるかのように思われることもあった。しかし各種の研究が示すように、多くの人において母国語の影響は外国語を使用しているときにも払拭できないものである。また、英語原文の “composite” には「化合的」という訳語を充てたが、これについてはヴィゴツキー(2001)の水分子の例えが的確かもしれない。H2Oという水分子は、水素分子Hと酸素分子Oから合成されている。水素分子と酸素分子は本来ならば非常に燃えやすい性質を持っているが、H2Oという化合物になった時に可燃性は消滅する。同様に、日本人が英語を獲得した場合においても、その人の日本語能力はその人の中で英語能力と複合的に化合しているとみなすべきではないだろうか。その人は、英語単一言語話者のようには考えないし、日本語単一言語話者のようにも考えない。

また英語教師の多くは、教室を「英語しか使わない空間」として想定しがちである。だが、現実世界の言語使用においては、文化的・社会的・政治的・経済的要因などからさまざまに言語が使い分けられている。日本で英語話者と日本語話者が日常会話を行う場合なら、英語で始まった会話の中に日本語単語が入り始め、やがては英語と日本語の発話が入り乱れることは珍しくない。また、英語がその場での作業言語である状況でも、非英語母語話者が英語発話の中に母語の語彙を意図的に加えることもあれば、仲間内で自分たちの母語で打ち合わせすることは多く見られる。「英語を使う時には、英語だけで考えて英語で発言する」といった規範は現実社会の様子を捉えていない。

複言語主義の文献は、言語教育の目的について次のように述べている。

この[複言語主義の]観点によって、言語教育の目的は根本的に修正される。もはや、言語教育の目的は「理想的な母国語話者」を究極のモデルとして、1つか2つ、あるいは3つの言語を個々に「究める」ことではない。言語教育の目的は、学習者が言語的な選択肢を増やすことであり、その言語的選択肢の中では、あらゆる種類の言語的能力がそれぞれの役割を持っている。このためにはもちろん、教育機関で提供される言語が多様なものであり、学習者が複言語的能力を開発する機会が与えられていなければならない。(Council of Europe, 2021, p. 5)

日本の英語教育が目標とする人物像が、英語を使っている時は完全に日本語話者としての自分を消し去り、あたかも英語母語話者のように考え発言する人物であるとは、どこにも定められていない。公教育の目指す人物像としては、複言語主義が提唱するように、自分がもつ日本語・英語・その他の言語といった言語資源をうまく使いこなしながら、異文化間のコミュニケーションviを一人の社会的主体として遂行する人物が適切だろう。

こういった複言語主義の価値を再認識するならば、新たな変化が生じてくるかもしれない。1つは、自律性 (autonomy) の意味を問い直すことである。「サイボーグ的知性」の項でも述べたが、道具・媒体を使用することは、そのまま人間の自律性を否定することにはならない。極端な例を挙げるなら、近視の人間にとっての眼鏡、足の不自由な人間にとっての車椅子という道具を自律性の否定と考える人は少ないだろう。他方、英語学習者の自律性に関しては、少なくともしばらく前の日本では、英語で論文を書いた著者に対して、多くの学会は、原稿を必ず英語母語話者にチェックしてもらうことを求めた。この要請により、外国語として英語を学習・使用する者は常に英語母語話者に頼らなくてはならないという自律性に欠ける存在となった。しかし、機械翻訳や校閲アプリなどのAIを駆使することによって、英語学習者も英語母語話者に頼らずに適切な英語使用をする可能性が高まった。筆者はこれを、英語を母語としない英語使用者の自律性の向上と考える。

新たな変化の2つ目は、対照言語学的な理解が促進されることである。翻訳を通じて2つの言語にまたがることにより、言語使用者はそれぞれの言語と文化の特徴を理解する必要が生じてくる。特徴理解なしには、コミュニケーションが歪曲してしまいかねないからである。この言語・文化の理解は、地球規模でますます交流が進む時代においては重要なことだと考えられる。

このように、言語ゲームの多様性を考えるならば、外国語教育において単一言語主義・母語話者至上主義を貫くことは非現実的である。公教育においては複言語主義で大きく合意し、それ以上の具体的な決定は、各教育機関・各教師、・学習者がそれぞれの自主性と責任をもって決定すべきだろう。現在の筆者も、授業での機械翻訳の使用の決定権は学習者に任せていることは上に述べたとおりであるが、最近はさらに「機械翻訳を100%使う・使わないと考えるのではなく、いつどこで使うかを、長期的な英語力向上という観点と短期的なエッセイ完成という観点から自分で具体的に決めてください」と指導している。筆者自身も経験の積み重ねから機械翻訳の長所短所を具体的に知るようになり、機械翻訳の利用もイデオロギー的ではなく柔軟にとらえるべきだという考えを一層強くしている。

4. 3 文化越境的な言語ゲームの発展機械翻訳の普及は英語での出版についての考え方も変えているように思われる。これまでは、非英語母語話者が英語出版をするには、英語圏の文化的な作法に従うことが前提であった。「ただ外国人が自分の考えを英語で書いた論文が英語圏で採択されることを期待してはならない」とは、英語圏に留学した者が言われることである。必要なのは “Join conversation” つまり、英語圏の学術界での対話の文脈の中に、自分の立論を位置づけて執筆をすることであると告げられる。

英語圏は一国だけにとどまらない国際的文化圏であるが、他の文化圏と同様にさまざまな暗黙的慣習がある。片山(2022)は、そういった慣習を前提とする文化圏の状態を「ムラ」という比喩で表現した。この比喩の含意は、文化圏が文書では明文化されていない多くの暗黙の前提を有していることである。だが、そのムラで生き延び、ムラの中で評価を得るためには、その暗黙裡の作法を身につけるしかない。英語圏も、他の文化圏よりはかなり寛大であるが、外国文化圏出身の者に英語圏の文化作法に習熟することが求める。一種の「正統的周辺参加」から始めて、少しずつ英語圏の中心部に入っていくことが一種の出世コースのようなものであった。

したがって、英語圏で論文を公刊しようとするなら、外国人も大量の英語圏での文献を読みこなし、それらを適切に自著の参考文献にちりばめなければならない。参考文献のリストが、外国語文献ばかりの論文は通常は考えがたい。英語で出版するためには、英語圏文化に少しずつ参画し、そのムラの住人になることが必要である。しばしば「英語は世界共通語」と言われるが、その言語使用は、当然のこととして英語圏文化への傾倒を前提とするものであった。

しかし、機械翻訳が普及すれば、英語表現への時間的・金銭的コストが劇的に下がる。自力で英語翻訳をしていた者は、これまでよりもはるかに短時間に英語文書を作成できるvii。それまで英語翻訳を専門業者に委託していた者は、大幅に出費を抑えることができる。英語翻訳の校閲を知り合いの英語母語話者に頼んでいた者も、AI技術を駆使することにより自分一人で英語翻訳を完成できるようになる。そうなると、英語での二次出版(secondary publication)の増加が起こるかもしれない。

英語での二次出版とは、元々英語以外の言語で出版していた論文を、原著論文(一次出版)の読者層とは異なる英語の読者層に向けて、英語翻訳として出版することである。二次出版は、英語圏の共同体にそれほど傾倒することなく英語で出版することを意味する。この二次出版は、これまでの外国人による英語出版とは異なる。英語圏の文化に適合し英語圏での問題意識を学んでから論文を執筆するのではないからである。二次出版は、非英語圏での文脈に基づいた問題意識から論文を執筆し、それを英語翻訳で英語圏の読者に届ける。機械翻訳の普及は、そういった二次出版を増加させるかもしれない。

二次出版の増加は、やがて原著論文の書き方に影響を与えるかもしれない。原著論文は基本的にはその言語文化圏での問題意識で構想されながらも、やがては英語翻訳で英語読者に読まれることを想定した書き方で執筆されるかもしれないからであるviii。この論文もその一例である。本稿は日本の英語教育という文脈の中で構想されたが、英語に翻訳しやすいと筆者が考えている文体の日本語で書かれている。さらにはパラグラフライティングも含めたストーリー展開においても、著者の能力の限りにおいて、英語圏でも日本語圏でも受け入れられやすいものにしている。著者は自身の第一言語(日本語)の文化圏に属しながら、同時に第二言語(英語)の文化圏のことを考えながら文体のみならずストーリー展開も微妙に変化させている。

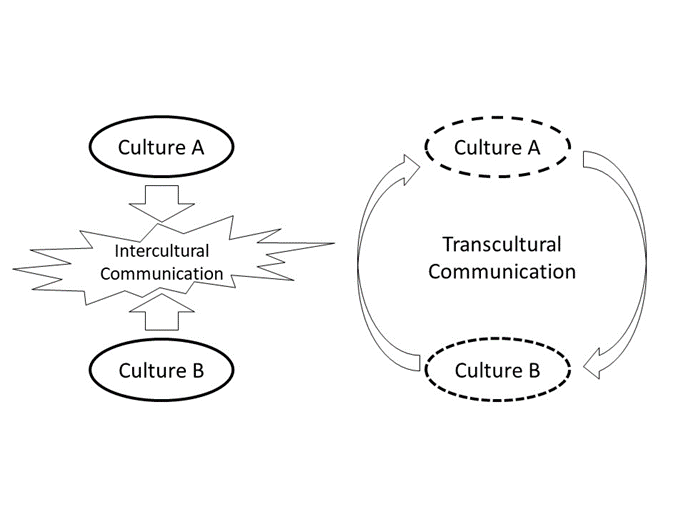

このようなコミュニケーションに対して、「文化越境的コミュニケーション」(transcultural communication)という用語を充てることができるだろうix。文化越境的コミュニケーションを理解するためには、それを異文化間コミュニケーション(intercultural communication)と対比させることが有効であろう。下の図を見ていただきたい。

図1:異文化コミュニケーションと文化越境的コミュニケーション

異文化間コミュニケーションの図においては、例えば、Culture AとCulture Bは実線で描かれ、Culture AとCulture Bの独自性がそれぞれ強固に保たれていることを示している。その異文化をもつ人々がある第三の場所に集まる。例えば、外交交渉の席を考えていただきたい。その場は、「文化のはざま―inter-cultural―」にある。それぞれの参加者は、一方で交渉の場が自分の文化が必ずしも通用しない場であることを自覚しつつ、他方で相手の文化に屈服して自らの文化を捨て去ることも避ける。ここではこれを異文化間コミュニケーションと呼ぶことにする。外交交渉の場では、お互いがあえて自国語を語り、相手の言語への翻訳は通訳者に任せることも多い。これはそれぞれがCulture AとCulture Bという自文化を堅持していることを象徴的に示す異文化間コミュニケーションの仕草といえるかもしれない。

これに対して、文化越境的なコミュニケーションの図では、Culture AとCulture Bの境界線が点線で描かれている。この点線の含意は、文化の枠組みがやや緩くなり、それぞれの文化圏の者が旧来の枠組みを越えた思考や表現を行うこともあり得るということである。例えば、Culture Aの者は、Culture Bに属する者とのコミュニケーションが増えるにつれ、Culture Bに理解されることを目指し自らのCulture Aでの思考や行動のパターンを微修正する。だからと言ってCulture Bに全面的に迎合しようとするのではない。これを文化越境的コミュニケーションと呼ぶことにしよう。

文化越境的コミュニケーションの場においては、相手により直接的に訴えるため、Culture Aの者がCulture Bの言語 (Language B) を使うこともある。通訳を介さず、Culture AとCulture Bの者がLanguage Bを使ってコミュニケーションを取るわけである。だがこの際、Culture Aの者はLanguage Bを使うことにより、Culture Aを捨ててCulture Bの枠組みで思考・行動しているわけではない。このコミュニケーションにおいてCulture Aを起点にしながらLanguage Bを語る者は、自らのCulture Aを越境しCulture Bの思考・行動を想定しながらコミュニケーションを取っている。

文化越境的コミュニケーションの理想的な状況においては、Culture Bの者も、Language Bが共通言語になっているという表層的な事態だけに目を奪われない。Culture Aの語るLanguage BがCulture Aの発想に基づくものであることを忘れず、自らのLanguage BもCulture Aの者に理解されやすいような形に微調整して使う。理想的な文化越境的コミュニケーションにおいては、双方が、自らの文化を捨て去ることなく、相手文化を尊重し、コミュニケーションのために双方が自らの文化を微調整する。その結果、それぞれの文化が固定的なものではなく流動的なものになっていく。相互交流が進むグローバル社会においては、自分と他人の文化を固定化しない文化越境的なコミュニケーションが重要になるのではないだろうか。

とはいえ現実社会では、共有されるLanguage Bの方がより強い権力や高い権威をもっているとされると当事者に認識されていることが多い。その場合、Culture Bの者は、自らの文化的枠組みも言語的表現を一切変えないままCulture Aの者に押しつける。そうなると、Culture Aの者はLanguage Bを使いながらも、絶えずそこにはCulture Aの存在があることを陰に陽に示し、その異文化への尊重を求める必要がでてくる。だが、Language Bが英語でありCulture Bの者が植民地主義・言語帝国主義的な心情を克服できていない単一言語話者であれば、そういった戦略もなかなか成功しないかもしれない。しかし、そういった事実があるからこそ、私たちは文化越境的コミュニケーションの理念をより深く理解しなければならない。具体的には、国際的なコミュニケーションにおけるさまざまな言語使用パターンについての知識を深めなければならない(木村, 2021)。

先に述べた二次出版は、文化越境的コミュニケーションとして考えられる。日本語論文を英語で二次出版することは、日本語文脈の中で考え、日本語文献を多く読み、日本語文化圏で居住している者の感覚で英語公刊をすることである。もちろん、多くの英語読者は自分たちの常識である英語圏文化を前提とした英語論文の読解を優先するであろう。二次出版の英語読者はそれほど多くないかもしれない。しかし、それでも文化的な多様性を求めて、英語以外の文化圏の常識を反映した英語論文を読むことを求める読者も増えるかもしれないx。そうして英語での二次出版が少しずつでも市民権を得てゆけば、英語翻訳を前提にしながら日本語論文を執筆する者も増え、そのことによって、日本語の思考や表現にもやがて変化が生じるかもしれない。そうなると、機械翻訳が二次出版を促進すれば、新たな文化越境的な言語ゲームが発展するともいえる。

この節をまとめる。機械翻訳に対する各人の態度から、言語選択が生き方の選択に重なることが改めて確認された。言語選択が生き方の問題であるならば、具体的決定は各人・各組織が主体的になすべきであろう。公教育というレベルで考えるならば、当該国が文化的植民地化を望むのでもない限り、特定外国語の単一言語主義の貫徹を前提とするのは政治的にも現実的にも困難であるのではないだろうか。また、多様な言語ゲームにおいては、外国語を使用している最中に母国語が混入することは多々ある。こうなると、複言語主義が示唆したように、単一言語話者である母語話者を外国語教育の究極のモデルとすることは非現実的であることがわかる。各学習者が言語的・文化的な選択肢を増やすことを奨励する複言語主義が公教育の外国語授業の規範となるべきだろう。これが機械翻訳に関する検討からの副産物の1つである。また、複言語主義を自覚した機械翻訳使用は、文化越境的なコミュニケーションにつながる可能性があることもこの節は確認した。

これまでの論考をまとめる。機械翻訳よって英語学習が不要になることはないし、英語教育が否定されるわけでもない。もしそのように極端考えるとしたら、それは知性・言語・言語教育についてあまりにも単純な考え方をしているからである。機械翻訳の利用については、全面的な賛成(=英語教育不要論)や反対(=機械翻訳利用の全面的否定)は非現実的である。英語教育関係者は一律的・抽象的にではなく、個別的・具体的に考えるべきである。

人間はそもそも媒体・道具を使いこなすことで、他の動物とくらべて飛躍的な文化的発展してきたサイボーグ的な動物である。機械翻訳を使うこと自体が非人間的だとか非教育的だと直ちに結論づけられるべきではない。また、いくらAIで能力を拡張されるとしても、言語を使うためには、言語ゲームの参加において経験を生身で積むこと、そして、その経験を人格的な知識に転換しておくことが必要であった。

さらに本稿は、複言語主義によって英語学習の到達目標(理想像)を問い直した。外国語教育の目標を単一言語主義的にとらえて、学習者をどんな場合でも常に目標外国語で思考し理解・表現をする者とすることは現実に即していないし、公教育の理想としても維持し難い。複言語主義的な構想に基づいて、各人が自らの言語的・文化的リソースを多様にして的確に使い分けることが、地球規模での公平性(=英語覇権主義の克服)という点でも各人の具体的な生活場面(=言語ゲームの多様性)という点でも望ましい。

これからの教育の大きな課題となるのは、人間がいかにAIと共存・協働できるように適応してゆくかを学ぶことである。これは、工場大量生産体制への適応という20世紀の課題と同様に、あるいはそれ以上に大切な教育的課題だろう。言語研究も、これまで以上に言語使用の諸側面を区別しなければならない。さらには、言語獲得の人格性も考慮すべきである。機械翻訳の導入は、英語ライティングだけの問題ではなく、英語教育あるいは英語使用に広く影響を与える根源的な問題である。機械翻訳についての問題意識は、複言語主義的で文化越境的なコミュニケーションの促進をもたらすだろう。

いずれにせよ、AIというパンドラの箱は開けられた。本稿を書いている最中にもGPT-3といった翻訳以外の言語生成も行う言語モデルや、画像生成AIなどが次々に公開された。感情的困惑からこの箱の蓋を慌てて閉じてしまうのは賢明ではない。現状改革を伴う痛みが少々生じてもこの箱は開け続け、箱の底にある「よりよい社会の実現」という「希望」が出てくるのを私たちは待つべきだろう。

i 例えば筆者の所属部局が実施する受講学生対象の匿名アンケートの中で、授業の価値をもっとも示していると思われている問い「この授業は自分にとって意義のある授業と感じた」でも、筆者の授業はそれなりの高い評価を得ている。最近2年間(9クラス・合計120名)の結果では、上の問いに対して、A(あてはまる)・B(ややあてはまる)・C(あまりあてはまらない)・D(あてはまらない)で、Aが87%、Bが12%、Cが2%となっていた(四捨五入のため、合計は100%になっていない)。

ii 英語版は、著者が日本語版の機械翻訳を書き直すことによって作成した。ただし最終段階においては、専門家に若干の助言を得ている。

iii とはいえ数を教える際に、おはじきといった道具を用いることは多い。やはり人間の知性にとって道具の使用は事実上必要不可欠なのだろう。

iv 電卓と機械翻訳は2つの点で大いに異なる。1つは電卓の比較的単純な四則計算能力よりも、機械翻訳はさらに複雑な知性の補助・拡張をすること、もう1つは、その複雑性ゆえに機械翻訳は電卓に比べてはるかに結果の正確度が低いことである―そもそも翻訳に正解はないのだが―。例えば95%程度しか正解を出さない電卓を考えてみよう。20回に1回程度は間違う電卓を使いこなすには、人間は相当な計算的直感を有する必要がある。機械翻訳の精度は今のところ完全ではない以上、機械翻訳を教育課程に導入するためには、電卓の導入よりもはるかに丁寧な配慮が必要である。

v この点、日本の中学校・高校の英語の授業を単一言語主義的に行うことを指示する学習指導要領が、目立った政治的反発を示していないのは興味深い。だが英語だけによる授業は生徒(および一部の教員)の英語力からすると非常に非現実的であるという反論は多く聞く。

vi こでは複言語主義の文献に使われている「異文化間」 (intercultural) という用語を使っているが、本稿では後に複言語的・複文化的な考えをより的確に表現するため、「文化越境的コミュニケーション」 (transcultural communication) という概念を導入する。

vii ただpre-editingを十分にしていないとpost-editingの手間がかかり、機械翻訳を使わない方がよい場合もある。ここで機械翻訳による時間的メリットを述べる際、筆者は日本語原稿が、英語翻訳を前提とした文章になっていることを前提としている。今後、英語教育における機械翻訳の利用を考える際にはpre-editingは重要な観点となるだろう。このことは、英語教育が日本語教育(国語教育)との連動で考えられることも含意する。

viii 文学においては、最初から英語に翻訳されることを想定して書かれる事例も最近は増えている。

ix ここでのコミュニケーション概念の問い直しは、“translanguaging”の議論にももちろんつながるが、その議論は現在の著者の力量では割愛せざるを得ない。

x これに関しては映画の例が示唆的かもしれない。かつて、アカデミー賞においては、英語以外の言語で作られた映画の優秀な作品は、「アカデミー国際長編映画賞」(以前の名称は、「アカデミー外国語映画賞」、さらに1956年度以前は「特別賞」や「名誉賞」という扱い) の名で表彰されるにすぎなかった。しかし、2020年にはついに、英語以外の外国語で、非英語圏で撮影された映画(韓国映画『パラサイト』)が、アカデミー作品賞を取るまでになった。このエピソードは、英語圏の中でも英語以外の文化で表現されたものを受容しようとする動きの胎動を示唆している。