2020 Volume 39 Issue 4 Pages 7-19

2020 Volume 39 Issue 4 Pages 7-19

本研究では「規律・統制型」(Shikita, Morishige, Nakamura, 2012)地域における観光産業の創造を,地域生活と観光産業との共生の観点から考察した。我が国観光産業の拡大における課題の1つとして,欧米豪の旅行者数の拡大がある(Atkinson, 2015; Sightseeing vision concept meeting to support tomorrow’s Japan, 2017)。欧米豪旅行者は,日本独自の景観,歴史,文化への関心が高い(Atkinson, 2015; Sightseeing vision concept meeting to support tomorrow’s Japan, 2017)。一方,日本独自の景観,歴史,文化が維持されている地域は,一般的に地域に閉じ,地域住民間の関係が強い「規律・統制型」の特性がある。「規律・統制型」地域における景観,歴史,文化の資源を旅行者に提供するためには,外部への閉鎖性,内部者の関係の強さから困難が生じる。この問題を解決するためのプラットフォームのあり方を相互作用の観点から考察した。そして,地域と共生し,欧米豪の個人旅行者を創造する観光プラットフォームの必要性と,相互作用促進における「アクティベータ」の重要性を提示した。

In this study, the role of platform interaction was considered. I focused on the problems that could co-exist between local life and economic platforms and lead to European, American and Australian tourists. The tourists from Europe, the United States and Australia are interested in Japan’s unique landscape, history and culture. Therefore, it was considered from the viewpoint of the role of platform interaction, and the existence of the “activator” in the tourism platform that lives with the regional platform.

欧米豪の個人旅行者の関心は日本独自の自然,歴史・文化の体験にある(Atkinson, 2015; Sightseeing vision concept meeting to support tomorrow’s Japan, 2017)。日本独自の歴史・文化の体験は,地域住民の日常生活と一体となって提供されるため,人工的に提供される体験とは異なる価値が提供できる。このような欧米豪の個人旅行者の関心を満たす日本の観光産業のマーケティングは未成熟であり(Atkinson, 2015; Sightseeing vision concept meeting to support tomorrow’s Japan, 2017)今後の市場創造の可能性が期待される。しかし地域住民の日常生活を維持,発展させながら観光事業を共存させるためには,高度な取り組みが必要である。そのため今後,欧米豪旅行者市場を拡大するためには,この分野の研究が望まれる。本研究では地域住民の日常生活の維持,成長と観光市場の創造との共生問題に焦点をあてる。それぞれの活動が分離して発展するのではなく,連動しながら相互にメリットを生み出すための要件をプラットフォームの概念を使い考察をする。この考察のため地域の文化・歴史の観光体験と地域生活の維持・発展を両立している,株式会社美ら地球(岐阜県 飛騨市)のガイドツアーブランド“SATOYAMA EXPERIENCE”を調査対象とする。

なお,本研究では,プラットフォームを,関係する人々の社会に存在する活動要素間の組合せ,および組合せ間の相互作用を促進する役割をはたす,社会に存在するメディア(Kokuryo & Promotion Design Lab., 2011)として考察を進める。

鉄道の駅では,列車が停車し人が乗降できる人が場所を「プラットフォーム2)」と呼ぶ。プラットフォームという言葉は産業界でも活用されている。自動車産業では,自動車の土台になる「車台」をプラットフォームと呼ぶ。プラットフォームを複数の車種と共有することによって生産コストを削減する。さらに開発スピードを上げる競争力の源泉として注目されるようになった(Nobeoka, 1996)。その後,情報システムのオープン化に伴いコンピュータ業界にもプラットフォームの概念は広がった(Kokuryo & Promotion Design Lab., 2011; Negoro, 2017)。類似のプラットフォームは,ゲーム機器とゲームソフト,音楽プレイヤーと音楽配信などの業界でもプラットフォームが重要な役割として存在している。そして従来の物理的な開発,生産の効率性としてのプラットフォームの役割から,新たな取引先や顧客との取引につなげる役割につながっていく(Imai & Kokuryo, 1997; Mizoshita, 2017)。

2. プラットフォームの役割このような議論からプラットフォームには3つの役割が提示されている。第1に,相互作用を促進し相互作用から創造につなげる役割である(Imai & Kokuryo, 1997; Kokuryo, 1999, 2006)3)。第2に,参加者(利用者)の問題解決の促進としての役割である(Imai, 2008)4)。第3に,顧客に価値を提供する基盤としての役割である(Negoro, 2017)5)。ここから,プラットフォームは,供給者,顧客などの参加者の組み合わせと,参加者間の相互作用を促進する場であり,組合せと相互作用を通じて新たな価値の創造につなげる場と理解することができる。

(1) メディア型プラットフォームと相互作用プラットフォームには構造分類に加えて,プラットフォームが実現する機能による分類がある。機能による分類が,基盤型プラットフォームとメディア型プラットフォームによる分類である(Imai & Kokuryo, 1997; Kokuryo, 1999, 2006; Negoro & Kato, 2010)。基盤型とは補完製品やサービスと組み合わせることによって顧客に対して価値を提供する基盤となる製品,サービス(Negoro & Kato, 2010)である。メディア型とは,プラットフォーム参加者グループ内や参加者グループ間の相互作用の場を提供,促進する(Kokuryo & Promotion Design Lab., 2011; Negoro & Kato, 2010)。そして相互作用の中には「意識的相互作用」(Negoro & Kato, 2010)と呼ばれる相互作用タイプが存在する。意識的相互作用とは,参加者が別のグループの大きさや質を意識することによって生まれる相互作用をいう(Negoro & Kato, 2010)。そして基盤型,メディア型のプラットフォームは明確に区分されるわけではなく,相互にそれぞれの役割を内包している(Mizoshita, 2017)。

(2) 相互作用6)の範囲とプラットフォームのオープン性相互作用の範囲に注目すると,プラットフォームには内部プラットフォームと外部プラットフォームに分類できる(Gawer & Cusumano, 2014)。この分類ではプラットフォームのオープン性と相互作用の範囲に注目している。内部プラットフォームとは特定企業が独占あるいは,企業グループと共に,再利用可能な部品や技術を活用することによって,多様な製品開発や生産を効率的に行うための基盤である。一方,外部プラットフォームとは,多数の企業が提供する製品,サービス,技術を相互に補完し,一体となって製品,サービスを提供できるための基盤である(Gawer & Cusumano, 2014)。両者は異なる資源の組合せを促進し新たな価値を創造するための基盤と見なす共通点がある。一方,特定企業あるいは企業グループに閉じた基盤である内部プラットフォームと,外部に開放している外部プラットフォームの違いがある。

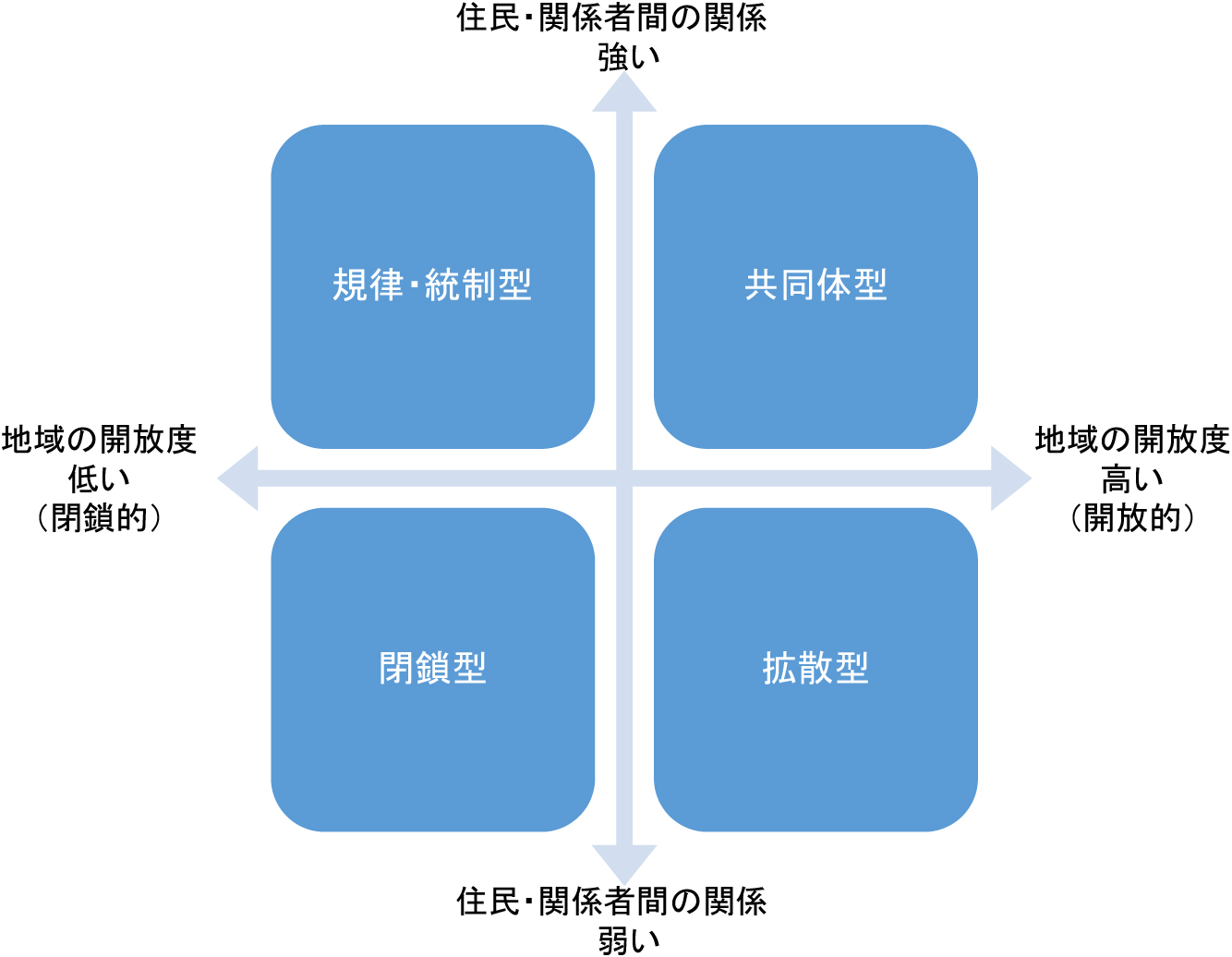

3. 地域におけるプラットフォーム研究製品,ソフトウェア,サービスを対象とした研究蓄積を地域に発展させたプラットフォーム研究として「地域の変動モデル」(Shikita et al., 2012)がある。地域の変動モデルとは,地域のおかれた状況を地域住民あるいは関係者(以下,地域住民)間の関係の強さと,地域の外部への開放度の2つの軸で4つに分類したものである。4つの分類とは,第1に,地域住民間の関係が強く,外部への開放度が低い地域である(以下,規律・統制型),第2に,地域住民間の関係が弱く,外部への開放度が低い地域である(以下,閉鎖型)。第3に,地域住民間の関係が弱く開放度が高い地域である(以下,拡散型)。第4に地域住民間の関係が強く,開放度の高い地域である(以下,共同体型)。そして今後の地域づくりにおいては,第4分類の地域プラットフォームに注目する必要性を指摘している。またプラットフォームの構築の要件として,3つのタイプを指摘している。第1に既存の仕組みの変更,第2に地域を前提としない新たな主体や仕組みの提案,第3に地域主導を前提とした新たな主体や仕組みの提案である。

4. 本研究の課題Shikita et al.(2012)の研究は,図1における「共同体型」地域すなわち,地域住民間の関係が強く,地域外への開放度が高い地域である。本研究が注目する,我が国における欧米豪の旅行者市場の特に個人旅行者市場創造には,地域の独自の景観,文化,歴史を体験するニーズ(Atkinson, 2015; Sightseeing vision concept meeting to support tomorrow’s Japan, 2017)を満たすことが必要である。そのためには地域独自の生活や文化が継続している可能性が高い「規律・統制型」地域に注目した研究が必要と考える。地域に観光産業を創造することは,旅行者あるいは観光産業関係者といった外部者の流入という,地域の開放度を高めることが求められる。しかし「規律・統制型」地域では地域外の人々の地域活動への参加の困難性が指摘されている(Shikita et al., 2012)。そのため本研究では,「規律・統制型」地域における観光市場の創造と,地域の人々の生活プラットフォームとの共生プロセスに注目する。そして共生プロセスを相互作用の観点から考えることによって優れた示唆が期待できる,株式会社美ら地球のガイドツアーブランド“SATOYAMA EXPERIENCE”を取りあげその調査結果と考察を提示する。

地域の変動モデル

出所:Shikita et al.(2012)をもとに筆者作成

5. 調査事例の選択日本の訪日外国人は,アジア地域が86%と圧倒的に高い。そしてアジア地域の中で77%が中国,韓国,台湾である。一方で欧州,北米,豪州(以下,欧州豪)は合計しても12%である7)。欧米豪の旅行者の日本における関心は,自然景観,自然体験などの日本独自の自然を体験すること,そして日本独自の歴史・伝統文化を体験することにある(Atkinson, 2015)。アジア地域からの旅行者とは求める内容が異なるため,異なるマーケティングが必要となる。さらに,欧米豪の旅行者は移動距離の長さに伴う移動コスト,時間が長いため,滞在型の観光スタイルとなる。そして滞在型の観光は短期型の観光よりも観光地での消費金額は多くなる傾向がある。しかし日本では欧米豪の旅行者に対するマーケティングは不十分であることが指摘されている(Atkinson, 2015; Sightseeing vision concept meeting to support tomorrow’s Japan, 2017)。そして欧米豪の旅行者ターゲットとしたマーケティングの方策として,ガイドツアーの有効性が示されている(Sightseeing vision concept meeting to support tomorrow’s Japan, 2017)。

このような背景をもとに選択した事例が,SATOYAMA EXPERIENCEである。地域生活・経済と観光産業との共生の問題を考察する上で有効な事例と判断した理由は3つある。

第1に,SATOYAMA EXPERIENCEは,欧米豪の個人旅行者に対するマーケティングを展開し,一定の成果を継続的にあげている。今後の欧米豪の個人旅行者に向けた仕組みを考える上で,SATOYAMA EXPERIENCEの取り組みを学ぶことは意義がある。第2に,観光産業は日本の地方創生の手段の1つと位置づけられている(Sightseeing vision concept meeting to support tomorrow’s Japan, 2017)。一方で地域の観光資源にのみ目が向き,観光資源の1つである伝統・文化を支える地域住民の生活と観光産業との共生については,研究蓄積が充分であるとは言えない。SATOYAMA EXPERIENCEは地域の日常生活との共生を図りつつ,欧州豪の個人旅行者の誘客を実現し,一定以上の評価を獲得している8)。第3に,地域住民が関わる地域づくりに必要な仕組みは「地域プラットフォーム」(Shikita et al., 2012)と呼ばれる。しかし地域プラットフォームの必要性や機能,持続可能性に関する研究蓄積は充分でない(Shikita et al., 2012)。SATOYAMA EXPERIENCEは,地域住民間の関係が強く,地域外への開放性が高いとは言えない「規律・統制型」(Shikita et al., 2012)地域において,欧州豪個人旅行者に対するガイドツアープログラムをもとに地域観光プラットフォームを創造している。

SATOYAMA EXPERIENCE(里山エクスペリエンス)は,山田拓氏9)が代表取締役を務める株式会社美ら地球(岐阜県飛騨市古川町)が事業展開するガイドツアーブランドである。国内外の旅行者(主に個人)を飛騨市古川町(以下,飛騨古川)の市街地を歩く,あるいは市街地ならびに郊外を貸与する自転車に乗って,ガイドの案内によって周遊する。3月~12月の期間実施される。ツアーの内容はEXPERIENCEの名前が示すように,1日あるいは半日,飛騨古川に生活する人々の暮らし(日常生活)に触れるような体験(旅する)が可能である。SATOYAMA EXPERIENCEの年間利用者は約5,000名である10)(2019年)。そのうち約90%が外国人であり,外国人利用者のうち欧米豪からの旅行者が約80%を占める(2019年)。そして参加者は毎年約130%の伸張である11)。その成果は飛騨市の外国人旅行者の増加につながっている。飛騨市の旅行者数(外国人含む)は,1,079千人(2018年)である。2018年は自然災害の影響によって旅行者は前年比95%,宿泊者数は96%と減少している。しかし外国人宿泊者数10.1千人と前年比121%と増加している。外国人宿泊者は2014年の3.6千人から2018年には2.8倍に増加している12)。

2. 飛騨市の観光事業環境岐阜県飛騨市13)は岐阜県の最北部に位置する人口は2万4千人(2019年4月)の市である。JR高山線古川駅がある飛騨市の中心である飛騨市古川町(飛騨古川)の人口は,1万4千人,世帯数4,866世帯(いずれも2019年4月1日)である。白川郷14),下呂温泉,奥飛騨温泉郷などの観光地に隣接しているため一見,集客には優位性があると考えられる。しかし地域間の移動は容易とは言えず高山に訪れた旅行者が3駅先の知名度が低い古川に移動することは少ない。飛騨古川は,「観光地というよりも昔ながらの暮らしが残っていることに魅力があり」15),地域住民の日常生活そのものに魅力がある。

3. SATOYAMA EXPERIENCEの旅行者による評価SATOYAMA EXPERIENCEは,2010年16)から6年連続,世界最大の閲覧数を有する旅行に関する口コミ,価格比較サイトTripAdvisor(トリップ・アドバイザー)から,Certificate of Excellence(エクセレンス認証17))を受けている。全世界のトリップ・アドバイザー登録施設は約830万の中で認定を付与されるのは1割未満である。2018年には「外国人に人気の日本の体験・ツアーランキング」の19位に選定され,海外の旅行者に高い評価を獲得している。また2019年10月14日現在,1,093件の口コミ投稿がありその言語別内訳は,英語が916件(83.4%),日本語が149件(13.6%),中国語が82件(7.5%)であり,欧米旅行者が多いことを示している。また,英語による口コミ投稿の中で864件(94.3%)が「とても良い」,50件(5.5%)が「良い」の評価を獲得し,投稿口コミの99%が良い以上の評価となっている。このスコアは高山市のアウトドアプログラム32件中1位である18)。

SATOYAMA EXPERIENCEは,「飛騨里山サイクリング」という名称で2009年10月26日事業をスタートした。設定したターゲットは欧米豪の個人旅行者である。スタート時の事業はMTB(マウンテンバイク)を旅行者にレンタルするサービスであった。その後,ユーザーの声をきっかけにガイドによるツアーへとサービスを変更した。そしてガイドツアーを,市街地をガイドと共に歩き,飛騨古川の食文化,歴史を体験するウォーキングガイドツアー,冬期シーズンの新穂高スノーシューツアーなどへ拡張している19)。2014年からはツアーの名称をSATOYAMA EXPERIENCEに変更している。サイクリングを選択した理由は,飛騨古川の市街地と郊外農村部を含むエリアは,自転車を使うことにより周遊が可能となるためである。しかし理由はこれだけではない。2009年当時,飛騨古川の市街地には街中を歩いて案内する地元のボランティア団体が存在していた。地域住民の活動と競合するのではなく,棲み分けて共生するためサイクリングを選択した(Yamada, 2018)。そして,自転車という移動手段とガイドの組み合わせによって,この地域に存在しなかった旅行者向けサービスが実現した。

2. 「暮らしを旅する」体験里山サイクリングを立ち上げた数年後に,ウェブサイトや配布物のコピーを決めるため里山サイクリングのコンセプトを検討した。元になった情報はツアー参加者,ガイドのコメントである。そこから生まれたコンセプトが「暮らしを旅する」である(Yamada, 2018)。名所,旧跡を見て回る観光とは異なり,地域の日常生活の一部にガイドを通じて接触し,地域の人々と体験を共創する。地域の自然,物的資源に加えて地域住民も組み込んだ体験を「暮らしを旅する」と言語化した。

ガイドによるバイクツアーは,飛騨古川の中心にあるSATOYAMA EXPERIENCEのステーションからスタートし郊外の農村部にマウンテンバイクを走らせる。予め設定している田んぼなどの景観,飛騨牛の畜舎,農産物の直売所などのガイドポイントに立ち寄りその都度,ガイドが作物,収穫・飼育方法などの説明をする。「ひだびとの日常におじゃまする」(Yamada, 2018)ツアーである。ツアーではその地域に生活してなければ存在を知ることが難しい風景や,地域の人々が持つ知識,習慣,行事,歴史などの情報がガイドによって提供される。例えば,水田を訪れそこで収穫される米の種類や味などの情報を提供する。山里では収穫できる山菜や異なる季節に関する情報を提供する。特に欧米豪旅行者は,小麦畑は目にする機会はあっても,水田を目にする機会が少ない(Yamada, 2018)。そのため飛騨地区の住民にとっては日常の景色が,異なる地域の人々にとっては魅力的な体験となるのである。もちろん旅行者だけで水田を訪れても感動はするかもしれない。しかしガイドが景色に関連する情報を示すことによって体験の質はさらに高まる。さらに自転車でのツアー中には,地域の住民が声をツアー客に声をかけてくる。時には採れたばかりの収穫物を渡される場合もある。小学校や中学校の周辺を移動すれば,通学途中の小学生が一緒についてくる。あるいはタイミング良ければ中学校の生徒が,教室からツアー客を見つけ手を振ってくれる(Yamada, 2018)。このような「予期せぬ体験」が旅行者の体験をさらに充実したものにする。

このようにガイドツアーでは,旅行者は外部者でありながら,あたかも飛騨古川の住民になったかのように「(飛騨古川に暮らす人々と同じような日常の)暮らしを旅する」ことが可能となる。

3. 地域住民から相談・依頼を受ける状況をつくる2009年から自主的に取り組んでいるのが,農村部の民家実態の調査である。築50年以上伝統工法で建築された民家の件数,住み手の年代,後継者の有無などの実態を約1,300軒直接出向いて調査した。この調査はツアーをしながらガイドが行った。その結果,民家の存在が地域の景観価値を高めていることと同時に,空き屋が20%あることや65歳以上だけの住み手の民家が相当数存在することが明らかになった。空き屋民家を活用することによって民家を維持する活動が,2012年から実施している「飛騨里山オフィスプロジェクト20)」である。このプロジェクトでは民家をリノベーションし,一棟貸しを行い,都会に拠点を置く企業が飛騨市の環境で仕事をしてもらうサービス事業である。しかし当時,美ら地球単体の活動では,資金面と共に地域への信用面での課題が存在した。地元への信用面とは空き屋であってもオーナーは先祖代々受け継いできた自宅を他人に譲渡する,貸し出すことに慎重である。そこで資金面は地元建設企業が,異分野事業に進出するための岐阜県の政策助成を活用し,解決した。同時に地元建設会社が関与することによって地域への信用面の問題も解決することができた(Yamada, 2018)。

ガイドツアーの実施においても「ひだびとの日常生活におじゃまする」(Yamada, 2018)姿勢を大切にする。ガイドツアーの開催期間は,3月20日~12月20日である21)。ツアー開始,終了段階にはツアーで訪問する田んぼ,施設,店舗など,ガイドするスポットには必ず挨拶に行く。またメディア取材で紹介された場合はその報告をする。地域の人々を暮らしに支障が無いよう,そして地域住民がガイドツアーでは何をしているのかを知ってもらえるように,積極的に情報を提供する。同時に地域の人々の反応にも常に気を配る。さらに社内でもガイドミーティングを隔週で開催し,地域の人々の反応や対応などを共有し,必要な場合は素早く修正することを繰り返している22)。

そのような活動を継続することによって美ら地球の活動が少しずつ地域に浸透していった。地元教育機関からの講演依頼,地域の魅力発見をテーマにした遠足の企画依頼,高校生の進路選択時における情報提供依頼など,地域住民が地元に不足する資源を美ら地球に見出す動きが生まれている23)。これらは美ら地球から働きかけることはなく24),地域住民が美ら地球の活動を観察し,地域住民内部で交換された情報から美ら地球への期待を見出し,依頼をする。美ら地球ではガイドツアーを通じて旅行者に地域の暮らしを体験させてもらっている。ただし,一方的に体験させてもらうのではなく,地域の人々にも貢献できる機会として,地域の人々からの相談に真摯に向き合うのである。

4. 「icafe TAKAYAMA」―SATOYAMA EXPERIENCEと山一商事との連携山一商事株式会社(以下,山一商事)は,高山市に本社を設ける1925年創業の食品流通企業である。飛騨地区の飲食店,宿泊施設等への食材卸ならびに,飛騨地区の農産品を原材料とする加工食品の開発,製造を事業としている。この山一商事と美ら地球との連携事業が,2016年にJR高山駅の駅ビル内にオープンした「icafe TAKAYAMA」である。「icafe TAKAYAMA」は,「飛騨高山観光を120%楽しむためのカフェ」25)として,コンロッカー,無料Wifiなどのサービスに加え,飛騨の食材を使用した料理と観光情報を提供するスペースである。「icafe TAKAYAMA」ではSATOYAMA EXPERIENCEのツアーデスクが設置されツアー案内,申し込みが可能である26)。このように地域生活・経済を構成する企業と,美ら地球が相互の強みを理解し,欧米豪の個人旅行者に向けた連携事業が実現している。

飛騨古川は,地域住民の流動性は低く,地縁・血縁の関係が強く維持されている地域である(山田氏インタビュー(Yamada, 2018))。また開放度については,地域で生活が完結できることも多く(Yamada, 2018)開放度は低い特性を持つ。そのため「規律・統制型」に分類される。「規律・統制型」地域では,地域外の参加者が地域活動に参加することが難しい(Shikita et al., 2012)。そのため地域と連携し,地域資源を活用した観光事業の創造は容易ではない。その理由として2つをあげることができる。第1に,地域外の人々が主体的に推進する観光事業は地元住民の積極的な協力を得ることが難しいことである。第2に,地元住民・事業者が主体的に推進する事業は旅行者のニーズ把握やニーズ解決の水準などにおいて限界があることである。一方で欧米豪旅行者の日本への関心は,日本独自の自然や歴史・伝統文化の体験(Atkinson, 2015; Sightseeing vision concept meeting to support tomorrow’s Japan, 2017)であり,「規律・統制型」に分類される地域は,むしろ外部から閉じているため特にこの歴史・伝統文化の資源が存続している可能性が高い。そのため欧米豪の旅行者を開拓するために,重要な役割を果たす可能性があると考えられる。

2. メディア型プラットフォームとしてのSATOYAMA EXPERIENCESATOYAMA EXPERIENCEを単にガイドツアーサービスの有効性だけで捉えると,「規律・統制型」地域における観光事業創造についての充分な説明ができない。「暮らしを旅する」というSATOYAMA EXPERIENCEのコンセプトを実現するには,地域の人々の日常生活の存在と持続を前提とし,地域の人々の日常生活の満足とターゲットである欧米豪の旅行者の満足との両立が必要となる。またSATOYAMA EXPERIENCEを企画・運営する美ら地球の活動は,ガイドツアー事業から地元教育機関などからの講演要請対応や,地元企業との連携へと拡大している。

本研究ではこのような現象を捉えるためにプラットフォームのメディア機能(Imai & Kokuryo, 1997; Kokuryo, 1999, 2006; Negoro & Kato, 2010)の観点から考察を行っておきたい。

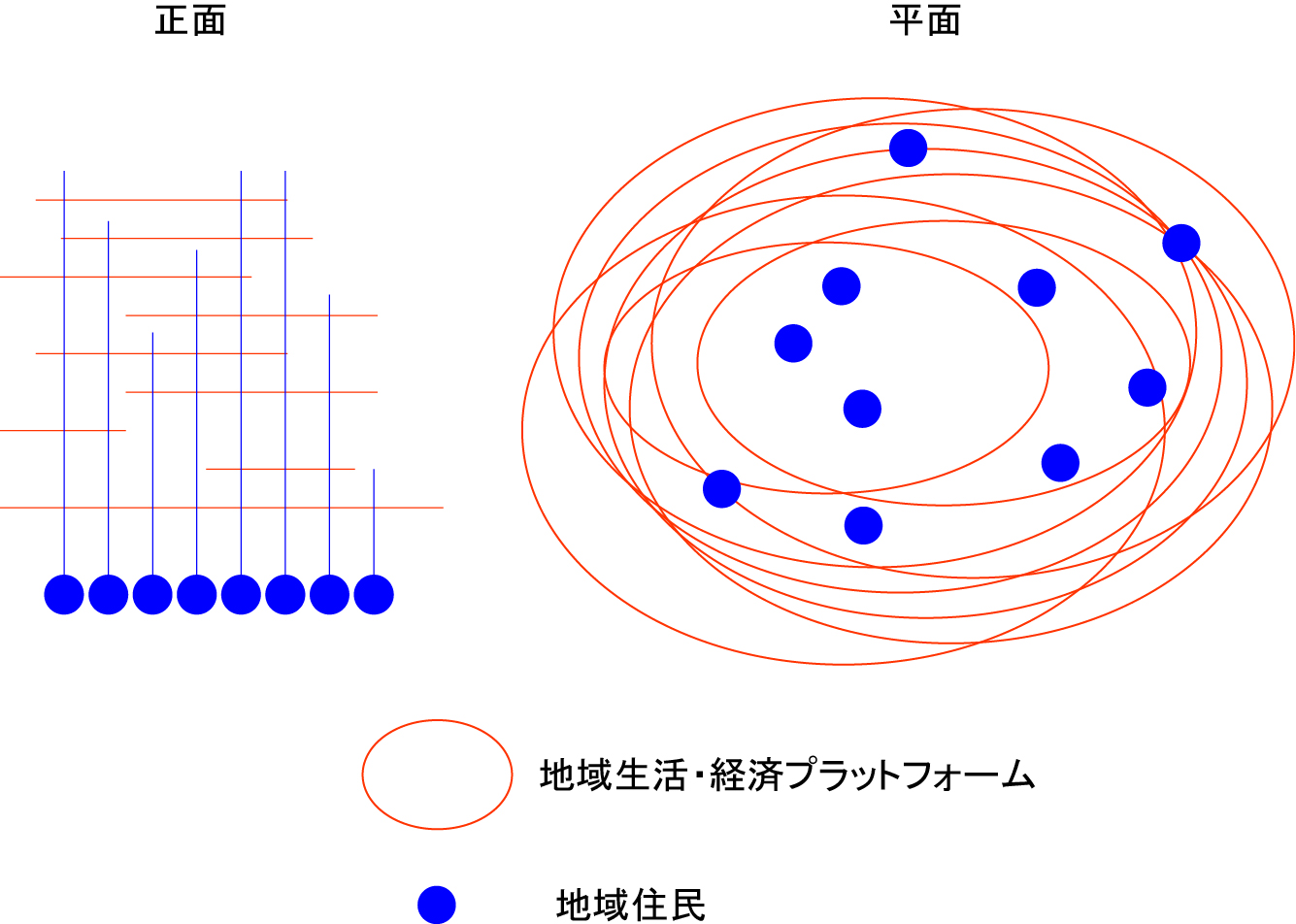

(1) 「規律・統制型」地域における「地域生活・経済プラットフォーム」の構造図2は,「規律・統制型」(Shikita et al., 2012)の地域生活・経済と地域の人々との関連を示したものである。「規律・統制型」地域では,地理的,伝統的に形成されたプラットフォームが複数,継続して存在している。地区自治,祭事,商業,教育など多様な分野にわたり「会」と呼ばれる地域の生活,経済を支えるプラットフォームが存在する。このようなプラットフォームを本研究では「地域生活・経済プラットフォーム」と呼ぶ。地域の人々は,家を単位として複数のプラットフォームに参加している。地域全体から見ると「規律・統制型」地域では図2に示すように,「重層的」(Yamada, 2018)に複数,多様なプラットフォームが存在している。

「規律・統制型」地域におけるプラットフォームの構造と地域住民との関係

出所:筆者作成

これらの重層的なプラットフォームは,日本の地域に多く存在すると考えられる。地域生活・経済プラットフォームは,地域内の情報を共有化する仕組みであるともに,複数のプラットフォームに参加することによって人々に異なる役割を与え,新たな役割を見出す仕組みでもある。地域に発生する問題を地域の人々の多様な能力を引き出し,相互に組み合わせながら地域の問題を解決する。地域生活・経済プラットフォームは地域住民の流動性が低いことを前提とし,限られた人的資源を有効に活用する仕組みである。

(2) 「規律・統制型」地域における地域生活・経済プラットフォームの限界このようなプラットフォームの構造には,地域の人々を結びつける効果がある一方で,外部者のプラットフォームへの参加を停滞させる弊害もある。そのため問題の発見と解決の観点から捉えると,大きな変化への対応には限界がある。例えば,外国人旅行者が増加した場合,その問題に対して従来のプラットフォームによって解決を図ろうとする27)。一般的には,従来の旅行者の中心は日本人である。つまり日本人旅行者のニーズに対して従来のプラットフォームによって解決を図る手順(Hirota, 2018, 2019; Norman, 2013)は確立している。そのため外国人旅行者が抱えるニーズ(問題)は認識も理解(Anzai, 1985)も充分にできない。そもそも地域生活・経済プラットフォームは,地域の人々中心のプラットフォームである。新規顧客を獲得するためにデザインされたものではない。地域生活・経済プラットフォームでは,新たな顧客に対する相互作用(Imai & Kokuryo, 1997; Kokuryo, 1999; Kokuryo & Promotion Design Lab., 2011; Negoro & Kato, 2010)は,従来のプラットフォームによって,間に合わせ的に行われる。そのため,旅行者へ提供される価値低くなる。また従来の地域生活・経済プラットフォームだけでは,外国人旅行者,そしてその中でも欧米豪の旅行者,そのなかでもさらに高度なニーズを持つ個人旅行者に対してのニーズ(問題)に気づくことも理解することにも限界がある。このように「規律・統制」型地域における地域生活・経済プラットフォームだけでは,欧米豪の個人旅行者のニーズ(問題)の認識,正しい理解,そしてその解決(Anzai, 1985; Hirota, 2018, 2019; Norman, 2013)に関して限界がある。

3. 「結果観光」と「暮らしを旅する」「結果観光」とは,「何よりも大切なのは住民の暮らしそのものであり,まちに暮らす人々が活き活きとしていればおのずと旅行者は訪れてくれるだろう28)」(Yamada, 2018)という考え方である。山田氏は2007年に飛騨市観光協会の戦略アドバイザー就任時に,村坂氏との関わりの中でこの言葉を知ることになる。「結果観光」は飛騨の住民の日常生活の存在とその充実が前提となった観光である。つまり地域住民の日常生活が失われれば,観光も成立しない。一方で「結果観光」の考え方は,地域住民の流動性が低いことが前提とされている。そして,外部への開放性(Shikita et al., 2012)を高め新たな人々を外部から取り込むことを前提としていない。そのため住民の日常生活の満足度は向上する可能性はあるが,旅行者の満足に向かうとは限らない。

高齢化と人口減少が進む地域には,新たな市場を創造し経済効果に結びつけることは重要な課題である。しかし「規律・統制型」(Shikita et al., 2012)の地域生活・経済プラットフォームにおいては,従来のとは異なるタイプの旅行者を積極的に取り組み,地域と共生することについては,地域住民の視野に入ることは少ないと考えられる。

一方,観光産業創造の観点から考えると飛騨市は,高山,白川郷などの観光地に隣接する観光地域には存在しない体験を創造する必要がある。「結果観光」を具体化し,新たな顧客である欧米豪の旅行者をターゲットするサービスがガイドツアーであり,そのコンセプトが「暮らしを旅する」なのである。

4. 観光プラットフォームと「アクティベータ」(activator)の役割 (1) 「暮らしを旅する」体験と「アクティベータ」「結果観光」,「暮らしを旅する」を結び付ける具体的な事業活動がガイドツアーである。「暮らしを旅する」ガイドツアーが成立するためには,暮らし(日常生活)の主体者である地域住民の理解と協力が不可欠である。理解,協力によって旅行者は地域住民の日常の「暮らし」に近い体験が可能となる。この体験が他の地域には存在しない,独自の自然,歴史・文化の体験となり,特に欧米豪の個人旅行者の満足度は高まる。

そのため,山田氏はじめ美ら地球スタッフは,飛騨古川に定住し,地域の一員として地域生活・経済プラットフォームにも参加する。観光資源として重要となる町並みの景観として重要な,築数十年経過した民家の実態調査,保全,活用活動を自主的に行う。

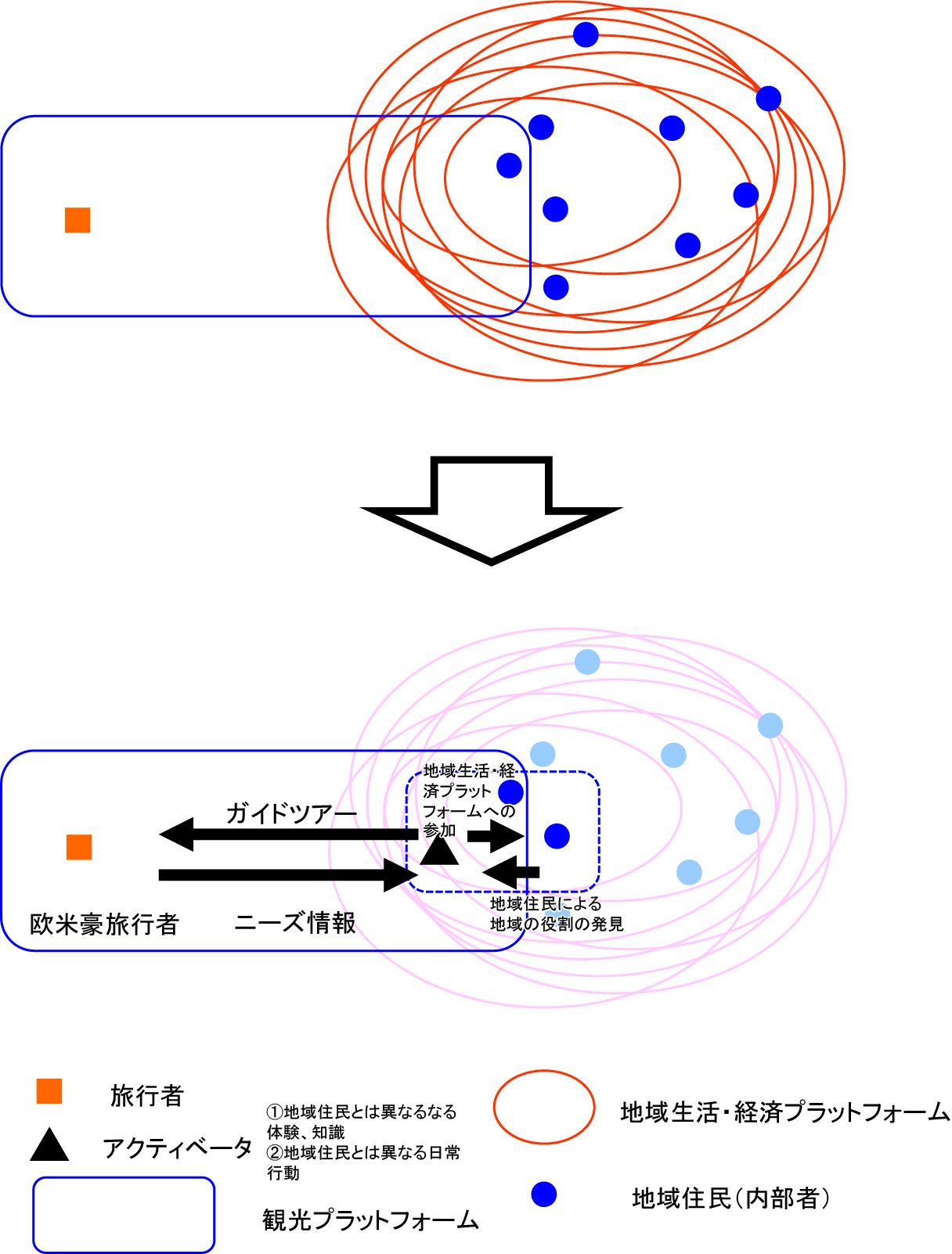

(2) アクティベータと地域生活・経済プラットフォームとの関係形成図3は,「規律・統制型」における美ら地球メンバー,欧米豪旅行者そして地域生活・経済プラットフォームとの関係を示したものである。美ら地球スタッフは地域住民とは異なる体験,知識を持っている。例えば,海外でのツアーガイドの経験,語学,企業の組織変革経験などである。さらにガイド活動を通じて地域住民とは異なる日常行動をしている。異なる日常行動とは,異なる行動範囲および,それに伴う地域住民との接点の異なる組合せである。この地域住民とは異なる体験,知識,日常行動によって,地域住民が気づかない,気づいても見過ごしている地域にとって重要な問題を発見する(Hirota, 2018, 2019; Imai, 2008; Norman, 2013)場合がある。さらに美ら地球メンバーは地域生活・経済プラットフォームに参加しつつ,発見した問題に対し自主的に解決活動を行う。一方,そのような日常活動を地域住民は観察している。観察によって地域住民は,美ら地球メンバーに対する地域における新たな役割を見出す。見出された役割に応えること通じて,美ら地球メンバーの日常行動は,地域生活・経済プラットフォームに広がっていく。このような相互作用を通じた創造(Furr, Dyer, & Christensen, 2014; Hirota, 2018, 2019; Imai & Kokuryo, 1997; Ishii, 2009; Kokuryo, 1999, 2006; Lester & Piore, 2004)を通じて「暮らしを旅する」は実現し「結果観光」につながるのである。

「規律・統制型」地域における地域生活・経済プラットフォームとアクティベータによる相互作用促進

出所:筆者作成

ここでは,山田氏をはじめツアーガイドを行う美ら地球のメンバーを「アクティベータ」(activator)と呼ぶ。アクティベータは「規律・統制型」の地域生活・経済プラットフォームの一員として地域の人々と関係をつくり共生する。同時にターゲットとなる旅行者の受け入れに貢献し,地域の外部への開放度(Shikita et al., 2012)を高める役割を果たす。アクティベータの存在によって,地域生活・経済プラットフォームにおける相互作用が促進され,観光プラットフォームの創造につながるのである。アクティベータには3つの貢献が確認できる。第1に,地域生活・経済プラットフォームにおける(既存地域住民による)新たな役割の発見対象としての貢献である。第2に,新たな顧客(欧米豪の旅行者)に対するガイドツアーを通じたニーズ(問題)の発見による貢献である。第3に,日常行動を通じた地域生活・経済プラットフォームにおける新たな顧客(欧米豪の旅行者)のニーズ(問題)の解決につながる資源発見の貢献である。

高山市,白川村という著名観光地に隣接する飛騨市における観光産業の創造を,プラットフォームの観点から考察した。「規律・統制型」(Shikita et al., 2012)の地域は日本に数多く存在する。しかしそれらの地域は高齢化と人口減少によって地域生活・経済プラットフォームが崩壊する危機に直面している場合が少なくない。「規律・統制型」地域では,外部に対し閉鎖されかつ地域住民間のつながりが強く,外部者が自由に活動することは難しい(Shikita et al., 2012)。そのため特に欧米豪の個人旅行者を受け入れ,満足を高めるサービスを提供することは容易ではない。そのような状況の中SATOYAMA EXPERIENCEは,欧米豪の旅行者の関心の高い日本独自の景観,歴史,文化を維持し,観光事業化を実現していく道筋を示した事例として注目される。

SATOYAMA EXPERIENCEは「結果観光」の考え方,「暮らしを旅する」事業コンセプトに基づく,地域と共生する観光プラットフォームとみることができる。そしてその実現の鍵は「アクティベータ」の存在にある。アクティベータは,地域に定住し地域生活・経済プラットフォームに参加,貢献する。そして地域住民とは異なる経験,知識を活用し,地域住民の日常生活に近似した体験を,旅行者に事業として実現する人々である。一般に観光マーケティングの主体者は旅行者の満足に注目しがちである。一方で「暮らしを旅する」体験には,地域生活・経済プラットフォームとの共生が欠かせない。そのためアクティベータは,地域住民に地域における役割を見つけてもらう,その役割を依頼される水準まで理解をしてもらうことを基準に行動することが求められるのである。

株式会社美ら地球 代表取締役 山田拓氏,株式会社フィノバレー 代表取締役社長 川田修平氏には,お忙しい中取材対応頂きました。この場をお借りして感謝申し上げます。

本研究を進めるにあたり,石井淳蔵先生(神戸大学名誉教授),高橋一夫先生(近畿大学),藤田健先生(山口大学)から有益なコメントを多数頂きました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

廣田 章光(ひろた あきみつ)

神戸大学大学院 経営学研究科 博士後期課程修了。博士(商学)

(株)アシックスを経て2008年より現職

スタンフォード大学 客員教授(2013年~2014年)

カリフォルニア大学 ロングビーチ校 客員研究員(2014年)

(公財)神戸市産業振興財団 理事

日本マーケティング学会 理事

専攻は,マーケティング論,製品イノベーション論,デザイン思考。