2015 年 1 巻 4 号 p. 28-35

2015 年 1 巻 4 号 p. 28-35

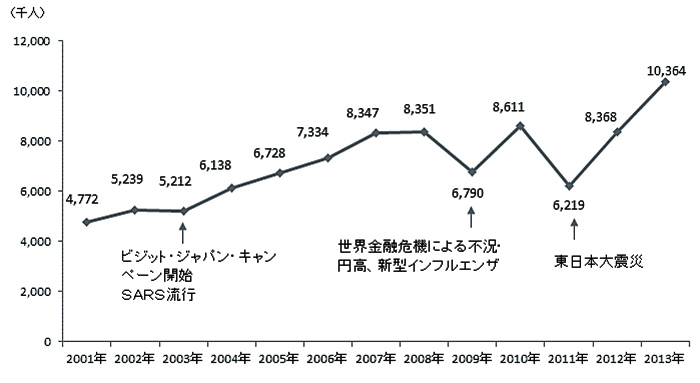

訪日外国人旅行者*1は2013年に10,363,900人(前年比24.0%増)となり,訪日外客誘致(インバウンド)のためのビジット・ジャパン事業(訪日旅行促進事業)が開始された2003年以来の政策目標「訪日外国人旅行者数1000万人」を達成した.日本政府観光局*2の推計によると,2014年1〜10月の訪日外国人旅行者数は1,100万人を超え,昨年からの好調を維持している.インバウンドは世界情勢における急激な変化,自然災害や伝染性の疾病等の影響を受けることから安易な予測は許されないが,2014年の訪日外国人旅行者数が史上最高の実績を示すことは間違いない.こうした好調に加え,2020年東京五輪の開催決定以降,インバウンドへの関心が高まっている.

しかし,海外諸国の観光振興の主要な政策課題が最初からインバウンドであるのに対し,わが国においては,日本人による国内旅行市場の規模が大きく,また,貿易収支の改善のために海外旅行振興策が奨励された経緯から,インバウンドが政府挙げての国策に位置づけられるには2007年の観光立国推進基本法の成立を待たなければならなかった.

また,わが国の旅行消費額の9割を占める国内旅行市場はわが国特有の需要集中や商慣行によって支えられてきたが,ICTの進展や新しいビジネスの出現等の環境変化が生じている.

本稿では,わが国の観光の特性を踏まえながら,観光政策の今日的な課題について紹介する.

観光庁は年間の旅行消費額を推計している.旅行は,観光・レクリエーション,帰省・知人訪問,出張・業務による人の移動と定義されており,国内宿泊旅行,国内日帰り旅行,海外旅行(国内分),訪日外国人旅行の種別ごとに消費額が算出されている.旅行消費額は,旅行中の支出に加えて,旅行前後に旅行のために支出した金額の合計である.旅行中の支出項目として,交通費,宿泊費,飲食費,土産物代,買い物代,温泉・美術館・スポーツ施設・観光農園・遊漁船等の旅行中に立ち寄った施設の入場料や利用料,ガイド料,レンタル料,宅配便料金等の多岐に渡るものが把握されており,旅行に関連するビジネスは多様である.

なお,旅行消費額は,全国25,000人を対象として実施されている「旅行・観光消費動向調査」結果を用いて推計されている.日本標準産業分類には「観光産業」という定義はなく,ある財・サービスが旅行目的に供されたかどうかは購入した本人に聞かなければわからないことから,消費サイドからの統計データを把握している.同じ飲食店が販売した「カツ丼」でも,地元住民が昼食に用いた場合には旅行目的の消費にはならないが,たまたまその店に来ていた旅行者が食した場合には旅行消費になる.

2.1 大規模な旅行消費額2012年のわが国の旅行消費額は22.5兆円である(表2).旅行・観光サテライト勘定(TSA :Tourism Satellite Account)*3を用いた産業連関分析によると,この消費がもたらす生産波及効果は46.7兆円,付加価値効果は23.8兆円,雇用効果は399万人である.人々が移動することによって生じる旅行消費には裾野の広い経済波及が期待できる.

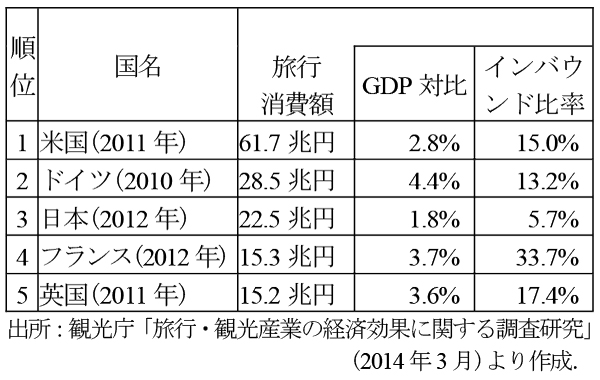

わが国の旅行消費額をTSA導入国と比較すると,3つの特徴がみてとれる(表3).まず,旅行消費額が,米国,ドイツに続いて,世界第3位と大規模である.一方,GDPに占める旅行の割合(観光GDP)*4は,米国が2.8%,ドイツが4.4%であるのに対し,わが国は1.8%に過ぎない.3つ目の特徴は,旅行消費額に占めるインバウンドの割合が低く,日本人の国内旅行の割合が高いことである.インバウンド客数が世界一であるフランスの比率が33.7%と高くなっているが,米国やドイツにおいても1割強でありわが国の比率の3倍前後である*5.

| 旅行消費額 | 全体 | 22.5兆円(100.0%) |

| 日本人国内宿泊旅行 | 15.3兆円(68.2%) | |

| 日本人国内日帰り旅行 | 4.4兆円(19.8%) | |

| 日本人海外旅行(国内分) | 1.4兆円(6.3%) | |

| 訪日外国人旅行 | 1.3兆円(5.7%) |

出所:観光庁資料より作成.

わが国のインバウンドは,人数や消費額の規模においては世界的に見劣りがする水準であるが(表2,3),成長率は世界の平均成長率よりも高い水準である.わが国のインバウンド元年である2003年から2013年にかけて,世界の国際観光客到着数(international tourist arrivals)は6.9億人から10.87億人と1.6倍に増加した*6.一方,同期間の日本のインバウンド客数は521.2万人から1,036.4万人と約2倍の増加であった.

世界観光機関の推計によると,国際観光客到着数は,2020年までに13.6億人に,2030年には18.1億人に達する見込みである.アジア太平洋州のシェアは,2020 年に26%,2030年には30%に達すると推計されており,わが国は世界で最も成長が期待されているエリアに属している.観光客は近隣から多く訪れる傾向があるので(表4),近隣諸国・地域に海外旅行を購入できる所得水準の中間層が増えつつあるわが国は,インバウンド振興に本腰を入れる好機に遭遇している.

こうした市場の好況を土台に,ビジット・ジャパン事業の継続実施,ASEAN諸国への査証緩和,羽田空港国際線発着枠の拡大や外航ローコスト・キャリア(LCC)の就航等による航空座席供給量の増大といった政策効果に,円高是正の追い風が加わったことにより,リーマンショックや東日本大震災によって生じた訪日需要の大きな変動を乗り越え,わが国のインバウンドは2013年に1,000万人を達成した(図1).次の政策目標である2020年に2,000万人を目指して新しい段階に入ったと言えよう.しかし,アジアの競合国・地域が旅行市場における国際競争力を高めているなかで,このような好調に安心してはいられない*7.

2012年の日本人の国内宿泊旅行と日帰り旅行の消費額合計は19.7兆円に上っており,旅行消費額全体に占める国内旅行市場の割合は88.0%に達している.国内旅行中に支出した消費額は16.3兆円であり,内訳は,旅行会社収入0.3兆円,交通費6.8兆円,宿泊費3.3兆円,飲食費2.1兆円,土産・買物代2.7兆円,入場料・施設利用料0.9兆円である.

2.3.1 宿泊事業国内旅行市場は,1980年代の経済成長とともに拡大し,バブル経済下では活況を呈した.旅館は団体客に対応するために,宴会場や大浴場等の館内設備を整備し,旅館の外に出なくても飲食・娯楽や土産の購買等ができるように施設を大規模化させていった.旅館・ホテルはともに豪華さを競い,その結果宿泊単価が上昇したが,バブル崩壊後に旅行需要が低迷すると,これまでの設備投資の負担が重くのしかかるようになった.この経営負担が尾を引いている宿泊事業者は多い.

観光庁「宿泊旅行統計」*8によると,2013年の延宿泊数は4億6,721万人泊(前年比6.3%増)であるが,宿泊事業者全体の客室稼働率は,旅館が33.7%,リゾートホテルが52.3%,ビジネスホテルが69.5%,シティホテルが75.7%である.旅館の稼働率は石川県が60.2%で最も高く,次いで宮城県が46.5%,岩手県が45.1%であるものの,全体的に低い状況であり供給過剰である.一方,全国平均の稼働率が最も高いシティホテルにおいては,東京都が85.0%,京都府が82.9%,大阪府が82.5%と高水準であり,今年も需要が逼迫している状況である.宿泊施設の客室は,一部の都市圏においてホテルの高稼働率がみられるものの,地方部では旅館を中心に稼働率が低い状況である.

2.3.2 旅行事業旅行事業者はバブル期に販売競争が激化するなかで,主力ブランド商品に加えて,第二,第三のブランド商品をつくり,低価格競争に自ら拍車をかけてしまった嫌いがある.第1種旅行事業者*9の中には,円高を追い風とした海外旅行の成長に活路を見出し,運輸省によって「海外旅行倍増計画」*10が推進されたこともあって,海外旅行を収益の柱として位置づけるところが多くなった.規模の大きな国内旅行市場と利益が見込める海外旅行市場を二本柱とした旅行会社が多いが,インバウンド客が1,000万人を超えてくると,海外の旅行会社との提携や訪日旅行市場を狙った海外進出等の対応がみられるようになってきた.

国内旅行市場においては,交通事業者や宿泊事業者がICTを活用した直販を強化するとともに,国内外のオンライン・トラベル・エージェント(OTA)の新規参入が相次ぎ事業者間の競争激化が進んでいる.

2.3.3 今後の動向国内旅行市場の規模は大きいものの,TSAの推計値が利用できる2004年から2012年の推移をみると,26兆円から19兆円の水準へと低下している.国内旅行市場は,宿泊観光旅行の回数と泊数の停滞*11によって伸び悩んでおり,今後は,人口減少や高齢化の影響を受けることなる.しかし,この影響は急激なものではなく,観光庁の試算によると,2013年の延国内旅行者数は6億3,236万人,旅行消費額(国内旅行分)は19.9兆円であり,2020年にはそれぞれ6億462万人,19.1兆円へと緩やかに減少すると推計されている.

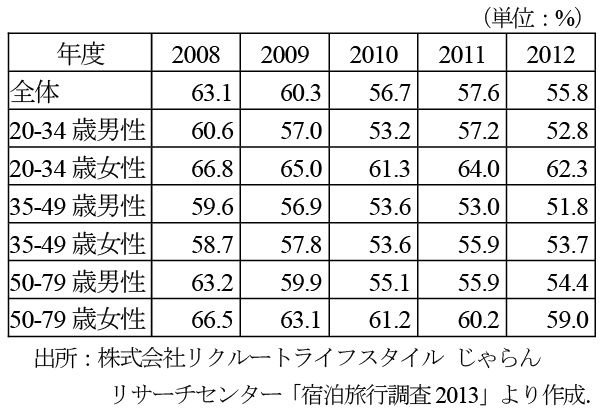

当面の問題は,旅行実施率の低下傾向であろう.子どもの頃によい旅行を経験させてもらった人は自分の子どもにもよい旅行をさせたいと思う傾向があり(1),旅行実施率の低下は,こうした好循環を断ち切る懸念がある(表5).

1990年代後半から,少子高齢化や人口減少への対応が喫緊の課題となり,国内外からの交流人口増によって地域活性化をはかる観光振興の重要性が高まってきた.2003年1月には,小泉純一郎総理(当時)が「観光立国懇談会」を主宰し,同年4月からはビジット・ジャパン事業が開始された.

3.1 観光立国推進基本法,基本計画2006年12月に観光基本法が改正され,2007年1月から観光立国推進基本法(以下,基本法)が施行された.新基本法は,5年間の観光立国推進基本計画(以下,基本計画)を策定し,数値目標を掲げて施策を実施することを規定している.

第1期(2007〜2011年)の基本計画の目標は,①訪日外客1000万人,②海外旅行者数2000万人,③旅行消費額30兆円,④国内観光旅行による国民一人当たり年間宿泊数 4泊,⑤国際会議開催件数5割増であったが,計画期間中に達成できたのは⑤だけである.①は世界金融危機による不況や東日本大震災の影響,②はバブル崩壊後からの減少傾向に歯止めがかからず,③および④は旅行消費を押し上げると期待されていた団塊世代の定年延長等がその原因とされている.

現在の基本計画は第2期(2012〜2016年)であり,旅行消費額の目標の順位が上げられ,さらに,国内外からの旅行者の満足度の向上が追加されており,第1期の内容を質的に拡充したものとなっている(表6).

| 目標(2012〜2016年) | 実績(注) | |

| ① | 国内における旅行消費額 30 兆円 | 25.5兆円 |

| ② | 訪日外国人旅行者数 1,800万人 | 861万人 |

| ③ | 訪日外国人旅行者の満足度 大変満足45%,必ず再訪したい60% |

大変満足43.6% 必ず再訪58.4% |

| ④ | 国際会議の開催件数 5割以上増 | 国際会議開催件数 741件 |

| ⑤ | 日本人の海外旅行者数 2,000万人 | 1,664万人 |

| ⑥ | 日本人の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数 年間2.5泊 | 2.12泊 |

| ⑦ | 観光地域の旅行者満足度 大変満足および高い再来訪意向を持つ人の割合 25%程度 |

実績なし |

注:①は2009年実績,②④⑤⑥は2010年実績,③は2011年実績.

出所:観光庁資料より作成.

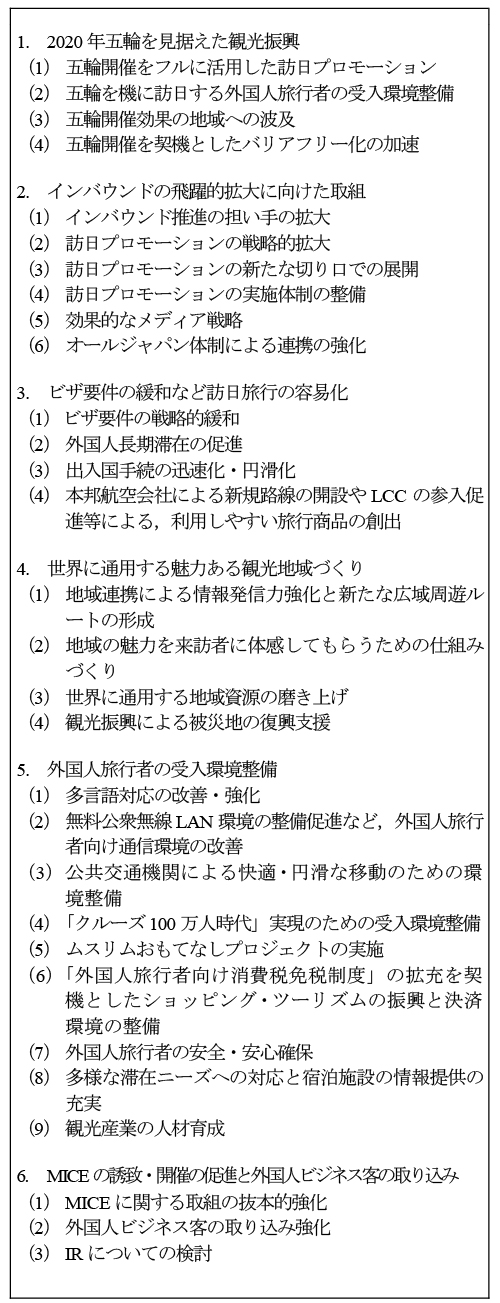

2014年6月に「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014–訪日外国人2000万人時代に向けて–」(以下,アクション・プログラム2014)が観光立国推進閣僚会議(主宰:総理大臣)にて決定された.ここには,2020 年東京五輪までのインバウンドを中心とした政策課題と目標が示されており,五輪開催を追い風として訪日外国人旅行者数2,000万人を目指すこととされている(表7).

アクション・プログラム2014は,過去の五輪開催国の経験を踏まえて策定された.過去の開催国から,インバウンド振興がオリンピック・レガシーの一つであることが示されている.

英国はこのことを明確に意識した取組を行い,訪英外国人旅行者数は,ロンドン五輪開催が決定した2005年にほぼ3,000万人に達し,それ以降は,リーマンショックによる景気後退の影響を受けつつも水準を維持し,五輪開催の2012年には3,108万人,2013年には3,281万人に達した.特筆すべきは,五輪観戦という特別な目的の観光需要から通常の観光需要への切り替えを円滑に行って,五輪開催年に発生するクラウディング・アウト効果*12を乗り越え,開催翌年にもインバウンドの人数と消費額の双方を拡大させたことであろう.また,2013年には,五輪開催都市ロンドンへの訪問率が増加する一方で,地方部における外国人宿泊数も伸ばしており,五輪効果を全国に行き渡らせることに成功している(2).こうした成果は,開催後の投資やマーケティングが十分でなかったために五輪開催後10年間にわたってインバウンドが停滞した豪州の経験を踏まえ,英国政府の観光予算の配分を五輪大会の前中後で2:2:6とし,五輪後の成果の刈取り期に資源を集中投入したためである(3).わが国においても同様の成果を得ることが期待される.

2008年10月に国土交通省の外局として観光庁が発足した.現在は,長官,次長,審議官,観光地域振興部長の下に6課3参事官の体制である(表8). 観光庁の職員は約100人であり,発足当時から,国家公務員だけではなく,官民交流制度を活用した民間企業からの職員,自治体や民間企業からの出向者,国土交通省地方運輸局からの出向者が多く,多様なバックグランドを持つ人材が働いている.地方運輸局,神戸運輸監理部,内閣府沖縄総合事務局運輸部においても観光関係業務を行っており,企画観光部が観光庁の政策の地方窓口である.

| 部署名 | 所管事項 |

| 総務課 | 人事・定員・予算,文書管理等 |

| 観光戦略課 | 観光に関する基本的な方針の企画・立案 |

| 観光産業課 | 観光産業の発達・改善・調整,日本人旅行者の安全確保 |

| 国際観光課 | 国際観光推進に関する企画,日本政府観光局の組織及び運営一般 |

| 参事官(日本ブランド発信・外客誘致) | ビジット・ジャパン事業の計画・実施・効果把握 |

| 参事官(外客受入) | 出入国手続,交通機関対応,多言語表記等の計画・実施・効果把握 |

| 参事官(国際会議等) | 国際会議等の誘致推進等 |

| 観光地域振興課 | 観光圏の整備促進,地域における人材育成,観光による地域活性化 |

| 観光資源課 | 観光資源の保続・継承・活用や地域起業支援,通訳案内士,休暇取得促進等 |

出所:観光庁HPより作成.

日本政府観光局は,海外に14拠点*13を持つ独立行政法人であり,インバウンド・プロモーションや国際会議誘致等のインバウンド振興の最前線を担当する専門組織である.海外事務所は,現地の旅行会社・メディアとの日常的な連携及びネットワーク構築,現地市場のマーケティング情報の収集・分析,現地消費者に対する情報発信を行っている.

2015年度から日本政府観光局の業務の裁量範囲が変更となる.民主党政権下での独立行政法人改革や事業仕分けによる影響を受け,ビジット・ジャパン事業の企画や発注は観光庁,日本政府観光局は一事業者として他の民間事業者等と同等に競争入札に参加することとなった.来年度からはこの状態が是正され,世界の観光先進国と同様に,インバウンド・プロモーションの予算と執行を管理しPDCAサイクルを自身で回すことができる状況になり,名実ともに政府観光局として機能することが期待されている.

3.4 観光予算観光庁の予算は, 2010年度に127億円となり,その後は100億円規模を維持している.予算の大半は,ビジット・ジャパン事業や日本政府観光局への運営交付金であり,インバウンド振興に重点が置かれている.なお,アクション・プログラム2014に記述された政策を実施するため,2015年度予算として186億円(復興予算関係を含む)が概算要求されている.ここでは,観光庁が実施するビジット・ジャパン事業よりも日本政府観光局への運営交付金の予算額が大きくなっているが,これは前述通り,日本政府観光局の業務の裁量範囲が変更になるためである.

| (億円)年度 | 予算合計 | VJ事業(注2) | JNTO交付金 | 観光圏整備 | その他 |

| 2009 | 63 | 33 | 20 | 6 | 4 |

| 2010 | 127 | 91 | 19 | 6 | 11 |

| 2011 | 102 | 61 | 20 | 5 | 16 |

| 2012 | 103 | 49 | 19 | 5 | 32 |

| 2013 | 102 | 55 | 18 | 4 | 25 |

| 2014 | 104 | 61 | 19 | 5 | 19 |

| 2015(注1) | 186 | 19 | 125 | 10 | 32 |

注1:2015年度の数値は概算要求段階(2014年8月).

注2:ビジット・ジャパン事業

出所:平成26年度版観光白書,平成27年度観光庁予算概況より作成.

インバウンド振興は,観光地に国外からの交流人口を受け入れ,外需を地方部にまで行き渡らせると同時に,自身の地域の魅力が海外からも評価されることによって地域の人々がグローバル社会を生き抜く自信を持つことも期待できる.さらに,訪日旅行によってわが国のファンとなった外国人旅行者には,自国に戻ってから日本製品を購入したり,日本からの投資に対して理解を示してくれたり,国際社会における日本国の言動に共感をしてくれたりなど,わが国のソフトパワー強化への貢献といった効果が期待できる.

4.1.2 訪日外国人旅行者数2,000万人という水準2012年の外国人旅行者数の世界ランキングは,仏,米,中,独,英の順番であるが*5,入国経路を空路・水路に絞ると,スペイン,米,トルコ,仏,英の順となる.英国は,五輪開催の2012年に3,108万人の外国人旅行者を迎え,そのうち空路での入国者数は2,267万人であった.大半が空路での入国であるわが国にとって,訪日外国人旅行者数2,000万人の目標は,まさに,英国並みのインバウンド大国になることであり,東京はロンドンと比肩する観光目的地になることを意味する.目標は高いが,インバウンド振興の意義を追及し,観光目的地としてのブランド向上と訪日外国人旅行者数・消費額の増大に挑戦していく必要があろう.

4.1.3 インバウンド政策の課題アクション・プログラム2014には,国土交通省はもとより,政府挙げての取組が網羅的に記載されている.これを着実に実行するためには,英国の例に倣って,五輪開催前・中・後の段階的な戦略とロードマップがほしいところである.これらを作成する過程で網羅的な施策が時間軸で整理され,誰がいつ何をするのか,特に,五輪大会後にどのような取組を行ってインバウンド振興というオリンピック・レガシーを定着させるのかが明らかになる.また,これらが多様な関係者間で合意されると強固な連携づくりが促進される.

アクション・プログラム2014が予定している取組のなかでは,特に,訪日外客の地方訪問を促進し,外需を地域活性化に活用する取組が重要であろう.五輪開催前から英国全土をデスティネーション(観光目的地)としてプロモーションしていた英国においても,五輪観戦を目的に訪英した外国人旅行者の75%がロンドンのみの滞在であったことを考えると,ロンドン五輪と同様にコンパクト開催を目指している東京五輪においては,さらに周到な戦略が必要である(5).地方の魅力を活用した品質のよい訪日旅行商品づくり,その商品を海外で販売するためのネットワークづくりに加えて,地方空港への外航LCCの就航支援や羽田・成田空港乗り継ぎによる誘客,受入環境整備等,取り組むべきことは多い.また,インバウンドにおいても,パッケージツアーによる団体旅行から個人旅行へのシフトが進んでおり,個人で旅行手配をする訪日外客のニーズや周遊行動の把握,日本滞在中の情報提供のあり方等についても,今後検討を深めていく必要があろう.

4.2 観光関連事業者の経営力の向上観光関連ビジネスは,政府の成長戦略の中に位置付けられており,今後,持続的な成長と雇用維持・創出ができる産業となることが期待されている.しかし,観光関連ビジネスが観光産業を名乗るためには,需要創造のためのマーケティング力の向上,経営環境の変化に対応するイノベーション力の向上,将来への投資を生み出していく収益力の向上,労働生産性の向上,人材確保・育成などの課題が山積している.

特に,地方の旅館には,地域の生活文化のショーケースとなり地産地消に取り組むことによって,インバウンドによる外需を地域経済に循環させる核となることが期待される.しかし,旅館の大半は,大都市圏の旅行事業者に送客を任せ,自らは顧客獲得のためのマーケティングを行ってこなかった.

また,わが国においては,旅行の原資である休暇取得に以下に述べる特徴があり,これが宿泊事業者の経営マインドの醸成を阻害している状況がある.すなわち,有給休暇取得日数が低く,祝日が多いという特徴*14である.有給休暇は個々人が取得日を決めることから,旅行需要が分散化されやすく,観光関連事業者にとっては平日需要増を含めた需要の平準化が期待できるが,わが国の旅行需要は,一斉取得型の休暇である年末年始,ゴールデンウィーク,三連休,お盆,夏休みの特定期間に集中しており,毎年交通機関や宿泊施設の混雑を招いている*15.特定期間に旅行需要が集中する状況が観光関連事業者の経営における所与の条件となっており,経営努力が反映されない状況がある.

こうした状況を踏まえながら,訪日外客という外需を梃子に,これまでの経営のあり方を見直し,商習慣を適正なものに変革していくことを期待したい.

4.3 新しいビジネスへの対応ICTの進展は,観光の分野においても新しいビジネスを生み出している.旅行業法,旅館業法,通訳案内士法等の業法が対象としている範囲の隙間に,エクスペディア等の海外OTAや,空き室・家等を旅行者とマッチングするCtoCビジネスのAirbnbの日本進出などの動きが生じている.また,既存の観光事業者の中にも,市場のニーズを見据えて新しい取組を行おうとしている経営者がいる.そして,観光地域自体も自身の魅力を理解してくれる旅行者を獲得して旅行消費を域内循環させるための独自の取組を模索し始めている.こうした動きは,観光関連ビジネスにおけるイノベーション力を育み,新しい雇用を生み出していく.なかには,国際競争力の向上に資するものもあるだろう.将来の観光産業を担う良質なビジネスの芽を支援していく体制づくりも必要である.

2008年10月1日,観光庁発足の日に民間からの参事官(観光経済担当)として着任した私に待っていた仕事は,観光統計の整備,法定白書である観光白書,休暇改革,国内観光振興,すなわち,国策となった観光政策のPDCAサイクルをまわすための科学的な根拠をつくることが主要な所管事項であった.観光庁発足以前には政策を動かすに足る統計データがほとんどなかったと言ってよい.6年余が経過し,国策レベルでは様々な科学的な根拠や経験が蓄積されてきたが,地方行政や個々の事業体のレベルにおいては未だ課題が多い.世の中から頼りにされ,尊敬される産業となるためには,政策・行政においても,個々の事業者の経営においても,科学的な思考と合意形成,良質な仮説をつくって検証しながら改善していく力が必要である.観光分野が,こうした力を向上させることができるよう,私自身が研鑽を積むとともに,サービス学会の皆様方のお力をお借りできたら幸甚である.

東洋大学 国際地域学部 国際観光学科 准教授.1987年 国際基督教大学教養学部卒業.2006年 九州大学大学院法学府修士課程修了.1987年 住友銀行入行.1989年~2014年 ㈱日本総合研究所 上席主任研究員.2008年10月~2011年3月 国土交通省観光庁参事官(官民交流).2011年7月~ 首都大学東京 都市環境学部 特任准教授.2014年4月~ 現職.2014年6月~ 日本貨物鉄道㈱ 取締役.サービス学会,日本交通学会,日本国際観光学会,観光まちづくり学会.国土交通省交通政策審議会委員,国土審議会臨時委員.