2021 Volume 24 Issue 1 Pages 37-43

2021 Volume 24 Issue 1 Pages 37-43

Subtotal thyroidectomy for Graves' hyperthyroidism is a surgical procedure that leaves a small remnant of the thyroid gland to maintain thyroid function and to avoid lifelong thyroid hormone replacement therapy. In this retrospective study, we evaluated thyroid function after subtotal thyroidectomy for Graves’ hyperthyroidism and the correlation between remnant weight and postoperative thyroid function. Between January 1997 and December 2019, 128 patients who underwent subtotal thyroidectomy for Graves’ hyperthyroidism in Tenri Hospital were enrolled. Fifty-one patients underwent bilateral subtotal thyroidectomy, and 77 patients underwent the Hartley-Dunhilloperation. Operative time and blood loss were significantly lower with the Hartley-Dunhilloperation than with bilateral subtotal thyroidectomy. The median postoperative follow-up time was 59 months (range 6–280 months), and the mean weight of the preserved thyroid remnant was 5.1 g. Persistent or recurrent hyperthyroidism was observed in 17 (13.3%) patients, with a mean duration of recurrence of 53 months (range 2–160 months). Three patients with recurrent hyperthyroidism underwent successful reoperations and persistent postoperative complications were not observed. Hypothyroidism occurred in 84 (65.6%) patients, while a euthyroid state was achieved in 27 (21.1%) patients. Postoperative thyroid function did not differ significantly with the weight of the remnant.

バセドウ病の治療には,抗甲状腺製剤による薬物治療,放射性ヨード内用療法,手術治療がある.手術治療は近年減少傾向にあるといわれており 1 ,当科でも2003年には18例であった手術症例は2018年には1例,2019年には3例程度にまで減少してきている.ただ,手術治療は,甲状腺組織を外科的に減量することにより短期間で甲状腺機能を正常化させることができるという利点がある.近年,再発および再手術を確実に回避することを意図して甲状腺全摘出術や準全摘出術が推奨されている 2,3 .甲状腺亜全摘出術により必ずしも甲状腺機能正常になるわけでないこと,再発リスクの高さ,抗甲状腺製剤に比べると副作用の少ないLT4製剤での甲状腺機能のコントロールのほうが安全であることなどが理由である 4 .一方で,再発することはなくなるかわりに術後甲状腺機能低下が必発であり,LT4製剤を生涯内服しなければならない.手術に至るバセドウ病寛解困難症例は内服アドヒアランス不良が背景にあることもあり,甲状腺全摘出術後に内服アドヒアランス不良により甲状腺ホルモン補充が適切に行えず問題となる症例も見受けられる 5,6 .甲状腺亜全摘出術では,甲状腺組織を一部残すため再発のリスクはあるものの,術後抗甲状腺製剤・LT4製剤などの薬物の内服なしで寛解を持続させることができる 7 .

当科では甲状腺機能正常化を目指した甲状腺亜全摘出術を標準術式としている.以前は,両葉の亜全摘出術(以下両側亜全摘術)を行っていたが,再発時に再手術となった場合の合併症リスクを減らすために,現在は甲状腺片葉切除と他葉の亜全摘出術であるHartley-Dunhill法(以下Dunhill法)に変更している.両側の甲状腺組織が残存している両側亜全摘術では,再手術の際に両側の腫大残存甲状腺組織の再切除を行うため両側反回神経麻痺のリスクがあり,かといって片側のみの再切除では切除量が少なくなってしまう.一方,片側のみ甲状腺組織が残存しているDunhill法では,再手術時に片側のみの操作で済むため,両側反回神経麻痺のリスクや副甲状腺への影響は少なくなるとされている 8 .当科の再手術では,腫大した残存甲状腺を反回神経周囲の組織まで切り込まないように一部くりぬくという部分切除を行っており,反回神経・副甲状腺周囲にできるだけ影響が出ない方法で行っている.再手術症例数は少ないが,術後に有意な合併症なく,かつ再び寛解が得られた症例も経験している.今回,1997年から2019年までの22年間に当科で甲状腺亜全摘出術を施行したバセドウ病患者について解析したので,その成績を報告する.

1997年から2019年までに天理よろづ相談所病院でバセドウ病症例160例に対し初回手術を行い,術後6ヶ月以上フォロー可能であった128例を対象とした.なお,①両葉に腫瘍を有する症例,②薬物療法で無顆粒球症等の合併症をきたした症例,③再発を避けたい希望がある症例,④TSHレセプター抗体価高値で出産を控えている症例,⑤T3優位型バセドウ病などの再発を避けたい症例では,当科でも甲状腺全摘出術を施行しており(9例),今回の検討からは除外した.

術式は2002年より両側亜全摘術からDunhill法に変更しており,両側亜全摘術が51例(16–52歳,男性10例・女性41例),Dunhill法が77例(12–72歳,男性16例・女性61例)であった.手術適応として,両側亜全摘術では患者希望が最も多く(22例;43%),Dunhill法では内服でコントロール不良である症例が最も多かった(30例;40%).両術式でそれぞれ2例ずつ怠薬によるアドヒアランス不良で手術となっていた.すべて初回手術例で,術前にアイソトープ治療歴がある症例は両側亜全摘術で1例,Dunhill法で4例であった(表1).

|

|

全症例 (n = 128) |

術式別 |

||

|---|---|---|---|---|

|

両側亜全摘術 (n= 51) |

Dunhill法 (n = 77) |

P値 |

||

|

性別 |

||||

|

女性 |

102 |

41 |

61 |

1.0 |

|

男性 |

26 |

10 |

16 |

|

|

年齢中央値 |

28 |

26 |

31 |

0.067 |

|

(範囲) |

(12-72) |

(16–52) |

(12–72) |

|

|

手術理由 |

||||

|

コントロール不良 |

48 |

19 |

29 |

1.0 |

|

アドヒアランス不良 |

4 |

2 |

2 |

1.0 |

|

患者希望 |

42 |

22 |

20 |

0.055 |

|

内服で副作用(皮疹など) |

35 |

15 |

20 |

0.690 |

|

巨大甲状腺 |

17 |

10 |

7 |

0.112 |

|

腫瘍合併 |

7 |

1 |

6 |

0.242 |

術後,最終観察時に甲状腺機能の評価を行い,FT3またはFT4が高値を示し抗甲状腺製剤等の加療を行っているものを機能亢進群,FT3,FT4が正常範囲にあり,臨床的にeuthyroidであるものを寛解群,そしてFT3またはFT4が低値を示し,LT4製剤による補充療法を実施しているものを機能低下群とした.

本検討では,①術中出血量,手術時間,手術合併症,甲状腺残置量および術後甲状腺機能に関して2つの術式で比較を行った.また,全症例に対し,②残置量と術後甲状腺機能,③再発症例に対する加療について診療録から後方視的に調査した.術式間の手術時間,手術合併症,甲状腺残置量および術後再発率において,2値変数はカイ2乗検定を,連続変数はWilcoxon testを用いて有意差を検討した.術後甲状腺機能について,機能亢進群,寛解群,機能低下群の甲状腺残置量をKruskal Wallisの検定を用いて比較した.P < 0.05をもって有意差ありとした.なお,本研究は天理よろづ相談所病院倫理審査委員会の承認を受けて実施した.

両側亜全摘術とDunhill法について,手術時間,術中出血量,残置量,手術合併症および最終観察時の甲状腺機能を表2に示した.術式間で,甲状腺残置量,手術合併症,最終観察時の甲状腺機能については両術式に有意差は認めなかったが,Dunhill法の手術時間が有意に短く,術中出血量が有意に少なかった.

|

|

全症例 (n = 128) |

術式別 |

||

|---|---|---|---|---|

|

両側亜全摘術 (n = 51) |

Dunhill法 (n = 77) |

P値 |

||

|

手術時間平均 |

154 |

166 |

142 |

< 0.01 |

|

(範囲) |

(54-395) |

(86–395) |

(54–240) |

|

|

出血量平均値(mL) |

212 |

181 |

130 |

< 0.01 |

|

(範囲) |

(10-2071) |

(30–2071) |

(10–616) |

|

|

甲状腺残置量平均値(g) |

5.0 |

5.1 |

5.0 |

0.650 |

|

(範囲) |

(1.5-7.5) |

(3.0–6.5) |

(1.5–7.5) |

|

|

合併症 |

||||

|

反回神経麻痺 一過性 |

5(片側) |

0 |

5(片側) |

0.191 |

|

永続性 |

2(片側) |

1(片側) |

1(片側) |

|

|

術後出血あり |

2 |

0 |

2 |

0.517 |

|

副甲状腺機能低下あり |

1 |

0 |

1 |

1.0 |

|

最終観察時の甲状腺機能 |

||||

|

機能亢進 |

17 (13.2%) |

6 (11.8%) |

11 (14.3%) |

0.175 |

|

寛解 |

27 (21.1%) |

15 (29.4%) |

12 (15.6%) |

|

|

機能低下 |

84 (65.6%) |

30 (58.8%) |

54 (70.1%) |

|

術後甲状腺機能のフォロー期間の中央値は59か月(6–280か月)であった.甲状腺機能は,最終観察時で評価した.機能亢進群17例(13.3%),寛解群27例(21.1%),機能低下群84例(65.6%)であった.機能低下群のLT4製剤(チラーヂンS)の内服量の中央値は75 μg(50–100 μg)であった.機能亢進症群17症例の再発までの期間の中央値は53か月(2–160か月)で,再発に対する治療として3例が再手術,3例が放射性ヨード治療を行い,11例が抗甲状腺製剤を服用していた.再手術を行った3例は,初回手術はいずれもDunhill法であり,再手術の際に有意合併症を認めず,かつ現時点まで再々発することなく経過している(表3).

|

|

初回手術 |

再発までの期間 (月) |

再手術の合併症 |

残置量 (g) |

最終転帰 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

反回神経麻痺 |

副甲状腺機能低下 |

|||||

|

1 |

Dunhill法 |

91 |

一過性 |

なし |

3.5 |

寛解 |

|

2 |

Dunhill法 |

103 |

なし |

なし |

2.0 |

寛解 |

|

3 |

Dunhill法 |

84 |

なし |

なし |

3.0 |

機能低下 |

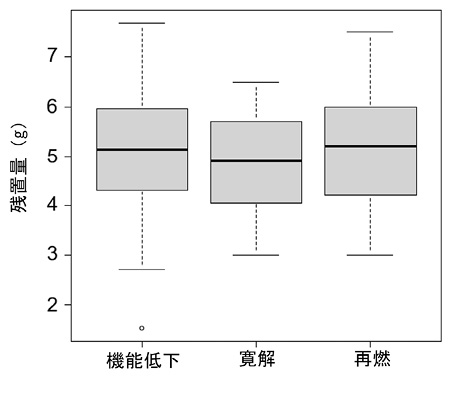

最終観察時の甲状腺機能によって全症例を機能亢進群,寛解群,機能低下群ごとに分類し,Kruskal Wallisの検定で検討したところ,残置量と甲状腺機能の転帰の間には関連を認めなかった(P = 0.664)(図1).

両側亜全摘術ならびにDunhill法の2つの術式に関しては,術後の甲状腺機能や合併症については両術式間で有意差は認めなかったが,Dunhill法が有意に出血量は少なく,手術時間が短いという結果であった.バセドウ病では甲状腺組織の血流が亢進しており,甲状腺両葉の組織を切断する両側亜全摘術では出血量が多いといわれている 11 .手術時間に関しては,以前の当科の検討ではDunhill法がやや長い傾向にあった 12 .ただこれは,当科では2002年よりDunhill法に変更しており,前回の検討は術式の変更当初であったことから,術式として安定していなかったため時間がかかっていたと考えられる,また手術器具の発達などから手術時間が短縮してきたために今回の検討ではDunhill法での手術時間が短くなったと考えられる.

全症例の術後甲状腺機能は,以前の当科の検討と比較すると 13,再発症例は19.4%から13.3%に減少していたが,寛解例が74.2%から21.1%に減少し,機能低下例が6.5%から65.6%と増加していた.他の報告を参照すると,寛解例は10%14–71.8%15,機能低下例は21.1%16–83.3%14,再発症例は0%17,18–15% 19 と報告されており,本検討での術後甲状腺機能もこれらの報告の結果と同様であった.ただ,このように報告ごとに術後甲状腺機能は様々であり,その理由の1つとしては甲状腺残置量の差異が挙げられる 7 .松津ら 20 とSuginoら 1,16 は,残置量5 g以上,4–5 g,3–4 g,3 g未満に分けたところ,残置量の減量で再発率は低下するが,機能正常例は減少し,機能低下例は増加すると報告している.本検討では,残置量と術後甲状腺機能の転帰の間には関連を認めなかったが,以前の検討では残置量の平均が7.1 gであったのに対し,本検討では5.0 gと減少しており,それが再発率の低下,機能正常例の減少ならびに機能低下例の増加に寄与したと考えられる.後方視的な検討であり術者も異なっていることから,残置量の判断基準について詳細な情報は得られなかったが,再発率の減少を期待して残置量を以前よりも減量していることが示唆される.減量により以前の検討と比較し再発率は低下しているものの寛解例も減少しており,術後甲状腺機能の正常化という観点から考えると残置量は増量する必要があると考えられた.

ただ,その場合,再発の可能性が高くなることが予想されるため,再発した場合の治療についても検討が必要である.一般的に再発症例に対する治療はアイソトープ治療が望ましいとされている.再手術は,瘢痕組織の中で手術操作を行うため,反回神経や副甲状腺の同定が困難で,反回神経麻痺や副甲状腺機能低下のリスクが高く 11,21 .また,再手術をしても再々発しやすいということが理由である 22,23 .確かに両側亜全摘術ではそれぞれの甲状腺残存組織が少ないため,再切除の際に神経周囲に操作が加わる可能性がある.また,両側の操作であり両側反回神経麻痺のリスクもある.一方,Dunhill法では片側のみ残存甲状腺組織があるため,片側のみの操作ですみ,再手術の際に両側反回神経麻痺のリスクや副甲状腺に対する影響は両側亜全摘術よりは少なくなるとされる 8 .3例のみと少数であったが,初回手術をDunhill法で行った再手術症例はいずれも有意な合併症を認めず,また現時点まで再々発をきたさずに経過している.甲状腺亜全摘術を行う場合は,再発時の再手術を想定し,初回手術はDunhill法とすることが妥当と考えられる.

薬物療法で無顆粒球症等の合併症があるなど再発をできるだけ避けたい症例はあり,そういった症例は甲状腺全摘術が第一選択となる.ただ,甲状腺全摘術後は術後甲状腺機能低下が必発であり,LT4製剤を生涯内服しなければならず,内服量の中央値は100 μgとされる 24 .本検討でも,術後甲状腺機能低下をきたした症例はLT4製剤の内服を必要としていたが,内服量の中央値は75 μgと全摘術よりは少ない量であった.補充療法の継続が必要であるということは変わらないものの,大災害時の供給不足などの際に有利である可能性はある 25 .また,T3は20%が甲状腺組織で活性化されるため,全摘後ではT4の補充を行っても生物活性のあるT3が不足する可能性があり,調整に難渋することもある 26 .亜全摘出術後は甲状腺組織が残存しているので,T4補充による甲状腺機能の調整が容易となる可能性がある.

現在,再発を避けなければならない症例以外でも,再発を避けるということを目的として甲状腺全摘出術や準全摘出術が行われることが推奨されるようになってきているが,患者背景や適応理由などを考慮したうえで,寛解を目指す手段として甲状腺亜全摘出術もバセドウ病手術の選択肢となりうる.

過去22年間の当科におけるバセドウ病に対する甲状腺亜全摘術の成績をまとめた.以前の検討と比較すると甲状腺残置量は減少しており,それに伴い再発率は低下していたが寛解率も低下していた.寛解を目指す場合は再発を完全に防止することは難しく,初回手術をDunhill法とすることで,再発した際でも再手術を安全に行うことが可能である.

本論文の要旨は,第53回日本内分泌外科学会学術大会(2020年11月26日)において発表した.