2022 Volume 25 Issue 1 Pages 42-47

2022 Volume 25 Issue 1 Pages 42-47

頸椎前方固定術後の稀な合併症である遅発性咽頭穿孔に対して閉鎖術を行い治癒しえたので報告する.患者は62歳の男性で,嚥下障害を主訴に受診した.X−6年に頸椎後縦靭帯骨化症に対して頸椎前方除圧固定術を施行され,その後特に症状はなかったものの,X年1月頃より徐々に嚥下困難感を自覚,喀痰も増加し,X年8月にはさらに嚥下障害が進行し,食形態の粥食への変更及び内服薬の粉砕が必要となった.X年10月頃より水分摂取も困難になったため内科入院となった.上部消化管内視鏡検査で食道入口部に頸椎プレートが露出しているのが発見され,頸椎プレートによる遅発性咽頭穿孔と判断し,絶食管理を行いX年12月に頸椎プレート抜去術および咽頭穿孔閉鎖術を行った.咽頭穿孔閉鎖は単純縫縮によって行い,更に穿孔部の補強として胸骨舌骨筋で被覆した.術後合併症なく経過,2週間後より飲水および嚥下リハビリを開始した.当初は経管栄養を併用していたが,X+1年1月には全量経口摂取できるまで回復した.頸椎前方固定術の合併症としての咽頭・食道穿孔は重篤な合併症の一つとして良く知られているが,遅発性に発症した報告は少ない.穿孔の大きさや部位,患者背景によっては遊離組織片を用いた閉鎖や二期的手術も考慮すべきであると考えられるが,本症例の治療では,一期的に術侵襲を抑えつつ,咽頭狭窄や術後再穿孔をきたすことなく治療することが可能であった.

We report a case of delayed pharyngeal perforation, a rare complication of anterior cervical spine surgery, which was successfully treated by the closure of the perforated pharynx. A 62-year-old male patient presented with dysphagia. Six years earlier, he had undergone an anterior cervical spine surgery for ossification of posterior longitudinal ligament. Eight months after the initial presentation, he had further difficulty in swallowing and needed to change his diet to a grueling diet and crush his oral medication. He was admitted to the internal medicine department when fluid intake became difficult. Upper gastrointestinal endoscopy revealed that the anterior cervical spine plate was exposed at the esophageal orifice, leading to a diagnosis of delayed pharyngeal perforation caused by the plate. He was then referred to our department. We withdrew the plate, closed the pharyngeal perforation by simple suture, and applied a sternohyoid muscle flap to reinforce the closure. The patient had no complications postoperatively, and swallowing rehabilitation was started two weeks after the surgery. The patient initially received tube feeding, but recovered to the level of full oral intake by one month after surgery. Perforation of the pharynx or esophagus is well known as a serious complication of anterior cervical spine surgery, but there are few reports of delayed occurrence. Although closure using free tissue fragments or two-stage surgery should be considered depending on the size and location of the perforation and the underlying condition of the patient, in the present case, it was possible to treat the patient with a single-stage minimally invasive surgery without causing pharyngeal stenosis or postoperative re-perforation.

頸椎前方固定術の合併症としての咽頭・食道穿孔は重篤な合併症の1つとして知られているが,遅発性に発症することは稀である.術後数年後に発症し,症状も嚥下障害のみという場合もあり,患者自身のみならず診断する我々も直ちに原因として想起しにくい.また,穿孔の場所や大きさ,また頸椎の安定性に応じて治療法を考慮する必要があるが,今回我々は,頸椎プレートの除去及び単純縫縮術によって治療を行い,良好な術後経過が得られた一例を経験したので報告する.

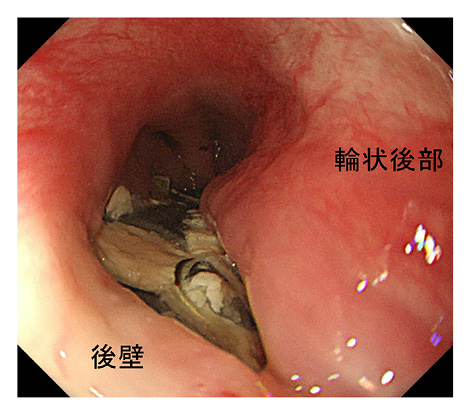

症例は62歳男性で,既往に2型糖尿病があり,喫煙歴はなく,過去の頸部放射線治療歴もない.X−6年に頸椎後縦靭帯骨化症に対して頸椎前方除圧固定術を受け,問題なく経過していたものの,X年1月に嚥下困難感を自覚し,唾液貯留を自覚するようになった.その後嚥下障害は進行し,X年8月には主食の粥食への変更や,内服薬の粉砕処方への変更などの対応が必要となるほど悪化した.X年10月には水分摂取も困難となり内科入院となった.当初は筋萎縮性側索硬化症や重症筋無力症などが鑑別にあがっていたものの,精査の過程で,上部消化管内視鏡検査を行った際に下咽頭〜食道入口部に頸椎プレートが露出しているのが発見され(図1),当科に紹介された.

下咽頭後壁に頸椎プレートが露出している.

身長が162 cmなのに対して,体重は36.5 kgであり,採血上もアルブミン3.2 g/dLとやや低値であったが,CRP (C-reactive protein)は0.05 mg/dL未満であり,咽頭痛,発熱などの炎症を示唆する症状もなかった.内視鏡下嚥下機能検査では,喉頭挙上が1.5横指と保たれており,喉頭感覚も保たれているものの,複数回の嚥下を促してもほぼ全量のとろみ水の残留を認めるほどクリアランスが低下していた. CT上でも頸椎プレートの存在は確認できるものの,咽頭腔への露出は指摘できなかった(図2).頸椎プレートの抜去および咽頭穿孔の閉鎖を目的にX年12月に整形外科と合同で手術を行なった.

頸椎プレートの位置は確認できるが,咽頭腔への露出は明らかではない.

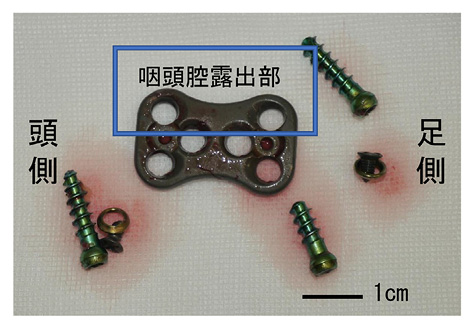

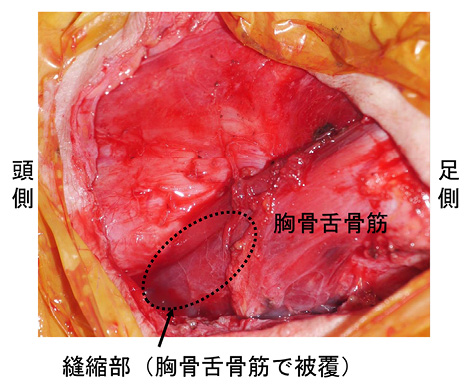

手術時間は2時間3分で,出血量は35 mLであった.手術は頸椎前方固定術後で置かれた皮膚切開部をそのまま用い,左頸部斜切開とした.瘢痕癒着は見られたものの内部に膿汁や感染所見は認められなかった.胸鎖乳突筋前縁より深部へと剥離をすすめ,甲状腺及び食道は前方へ,頸動脈鞘を後方へ牽引し椎骨前面まで術野を展開すると,ビスで固定された頸椎プレートが確認できたが(図3),その一部は下咽頭の後面から内部へと露出していた.まず,ビスを外しプレートも除去した(図4).下咽頭を観察すると,約2 cmの粘膜の縦方向への裂傷のみであり,粘膜欠損は小さくそのまま縫縮を行なっても狭窄は軽度にとどまると考えられた.辺縁を一部新鮮化し,吸収糸で単純縫縮を行い,更に補強のために胸骨舌骨筋の一部を転回しフィブリン糊で接着し被覆した(図5).

椎骨前面に頸椎プレートを認め,咽頭腔に入り込んでいるのが確認できた.

左半分が咽頭腔へ入り込んでいた.

単純縫縮を行った後に,胸骨舌骨筋を用いて被覆した.

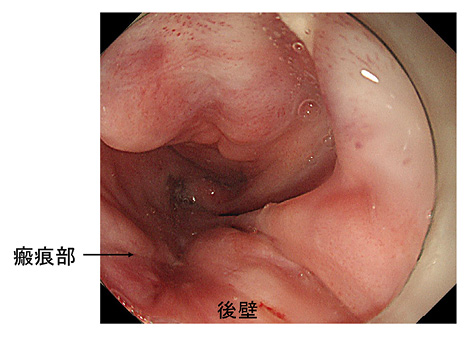

術後は術前から引き続き絶食とし,経鼻胃管による栄養管理を継続した.術後2週間後より飲水を開始,直接嚥下訓練を開始した.その後も再穿孔や嚥下障害をきたすことなく,術後1か月後には全量経口摂取可能となり退院となった.その後の上部消化管内視鏡の検査でも咽頭穿孔は閉鎖されており狭窄も見られなかった(図6).内視鏡下嚥下機能検査では,数回嚥下を必要とするものの残留は少量で,クリアランスは改善していた.また,体重は46 kgまで増加し,採血上もアルブミン4.2 mg/dLまで上昇をみとめた.術後2年経過した現在も,嚥下障害の再発は見られていない.

穿孔は閉鎖しており,狭窄も見られない.

頸椎前方固定術後に咽頭もしくは食道穿孔をきたす例は,報告によって異なるが,発症頻度は最大でも1.62 %と比較的稀である 1 .頸椎前方固定術から穿孔を認めるまでの期間にはばらつきがあり,最長で18年という報告も見られる 2 .臨床的には,術中に起こる場合,術後早期(30日以内)に起こる場合,遅発性(30日以降)に起こる場合に分けられ 3 ,特異的な症状はなく,頸部痛,発熱,嚥下困難感,嚥下時痛などが報告されているが,完全に無症状という症例も見られる 4 .穿孔を起こす機序は術後発症の時期によって違うとされ,臨床症状も異なる.術後早期に発症する例では,不適切な開創器の使用や長時間手術・直接損傷が原因になり 5-7 ,早期に膿瘍形成や創部の発赤などの炎症所見も見られることもあるため 8 ,診断は比較的容易であると考える.術後遅発性に発症する例では,下咽頭から食道入口部の後壁への頸椎プレートの圧迫,血流低下により徐々に穿孔を形成すると考えられている.これはいわゆるKillian三角部と呼ばれる下咽頭収縮筋斜走部と輪状咽頭筋横走部との間の解剖学的脆弱部である 9 .この部位に生じる憩室はZenker憩室であるが,頸椎前方固定術後に憩室が指摘された例が報告されており 10 ,関連が示唆される.緩徐に進行するため,症状が嚥下障害のみなど軽度である例も少なくなく,診断がただちにつかないこともある.時間的経過が数年以上ともなると,患者自身も医療者側も,原因として頸椎前方固定術を想起しにくいことが考えられる.今回の症例のように,上部消化管内視鏡検査は確定診断に有用であるが,まず丹念に病歴を聴取し疑うことが重要である.リスク因子について統計的に検討された文献は渉猟しえた限りでは見当たらなかったが,既存の感染症,栄養不良,全身性炎症性疾患,過去の頸部手術歴,放射線照射歴,喫煙歴などの一般的な創傷治癒の阻害要因は穿孔の発症過程に寄与すると考えられている 3 .本症例では比較的痩せ型であり,嚥下困難感を相当期間自覚していたことから,低栄養状態が原因もしくは増悪へ寄与した可能性がある.嚥下障害をきたす機序は完全に解明されているわけではないが,頸椎プレートの突出,咽頭後壁の可動性の低下,喉頭神経の障害等が報告されている 11 .本症例では,喉頭知覚・運動は概ね保たれていたが,内視鏡検査上頸椎プレートが内腔へと突出しており,最も嚥下障害へ寄与したと考えられ,除去することで嚥下機能の改善が得られた.

症例数が少なく症状も多彩であり,頸椎前方固定術後の咽頭穿孔に対する標準化された治療は確立されていないものの,様々な治療法が提案されている.保存的治療法として,絶飲食,抗生剤投与,経皮的ドレナージを行う方法も少数報告されているが,手術による感染物の除去,穿孔修復が基本的な治療方針とされる 12 .術後早期に行われる治療法として,最近では経口的に内視鏡下に穿孔を修復した例も見られる 13 .これは近年の下咽頭癌や喉頭癌に対する経口的咽喉頭手術手技 14 を応用したものであり,低侵襲で行える治療法として注目されるが,頸椎プレートの除去は行わないため,穿孔が小さく感染を起こしていない症例に限られるべきと思われる.一方で,遅発例においては,頸椎プレートの圧迫が原因の一つであると考えられるため,手術治療においては再発を防ぐために原因となった頸椎プレートの除去が望ましい.その際,頸椎安定性が失われる場合は,後方固定術や外固定による頸椎の固定が必要である 15 .しかしながら,遅発例で今回の症例のように骨癒合が得られ頸椎安定性がある場合は除去のみで良いと考えられる.穿孔および創部の管理については様々な報告が見られる.穿孔部位は縫合閉鎖を行なった後に補強することが望ましく,候補としては胸鎖乳突筋 4 ,胸骨舌骨筋 9 ,大胸筋皮弁 16 ,遊離大網移植 17 などが挙げられる.胸鎖乳突筋や胸骨舌骨筋を用いた被覆は同一術野での手技が可能であり,穿孔が小さい場合はまず考慮すべきと考える.欠損が大きく前述の筋肉での被覆で対応できない場合に,大胸筋皮弁などを考慮すべきであろう.感染の程度が強い場合は開放創管理とすることが望ましいが 12 ,必須ではなく,今回の症例のように活動性の感染が見られない場合は一期的に閉鎖しても良いと考える.活動性の感染病変が無くても,穿孔部位の瘢痕が強い場合は縫合閉鎖が困難な場合も予想される.単純縫縮をおこなった報告では穿孔の大きさが2–3 cm以下の症例が多いが,5 cmを超えるような場合では,前外側大腿皮弁などの遊離皮弁を用いた例 18 や,Tチューブを留置し唾液の外瘻化を促すことで良好な結果が得られた例が報告されている 19 .

このように様々な手術手技についての報告が見られるが,これは,頸椎前方固定術後の咽頭及び食道穿孔症例は,時間的経過,感染の有無,穿孔の大きさなどで多彩な臨床像を示すからであると考えられる.今回の症例では活動性の感染はなく,瘢痕も強くなく,穿孔の大きさも比較的小さかったため,一期的な単純縫縮及び胸骨舌骨筋による補強のみで良好な経過が得られた.

頸椎前方固定術後の咽頭穿孔は稀な合併症である.術後数年以上経って嚥下障害のみ呈する場合もあり,注意が必要である.基本的に手術による治療法を選択すべきであるが,その方法は患者背景,穿孔の部位や大きさ,感染の活動性によって判断すべきである.

該当なし