抄録

I.はじめに

1980年代をピークに我が国の書籍小売業(以下、書店とする。)の数は減少し続けている。その一方で、平均売場面積は年々増加の傾向にあり、大型書店の出店と中小書店の淘汰が表れている.本研究は、書店数の減少に注目しながら、その分布パターンと立地状況が大型書店の出店等によっていかなる形態へと変化しつつあるのかを明らかにしていく。

II.研究方法

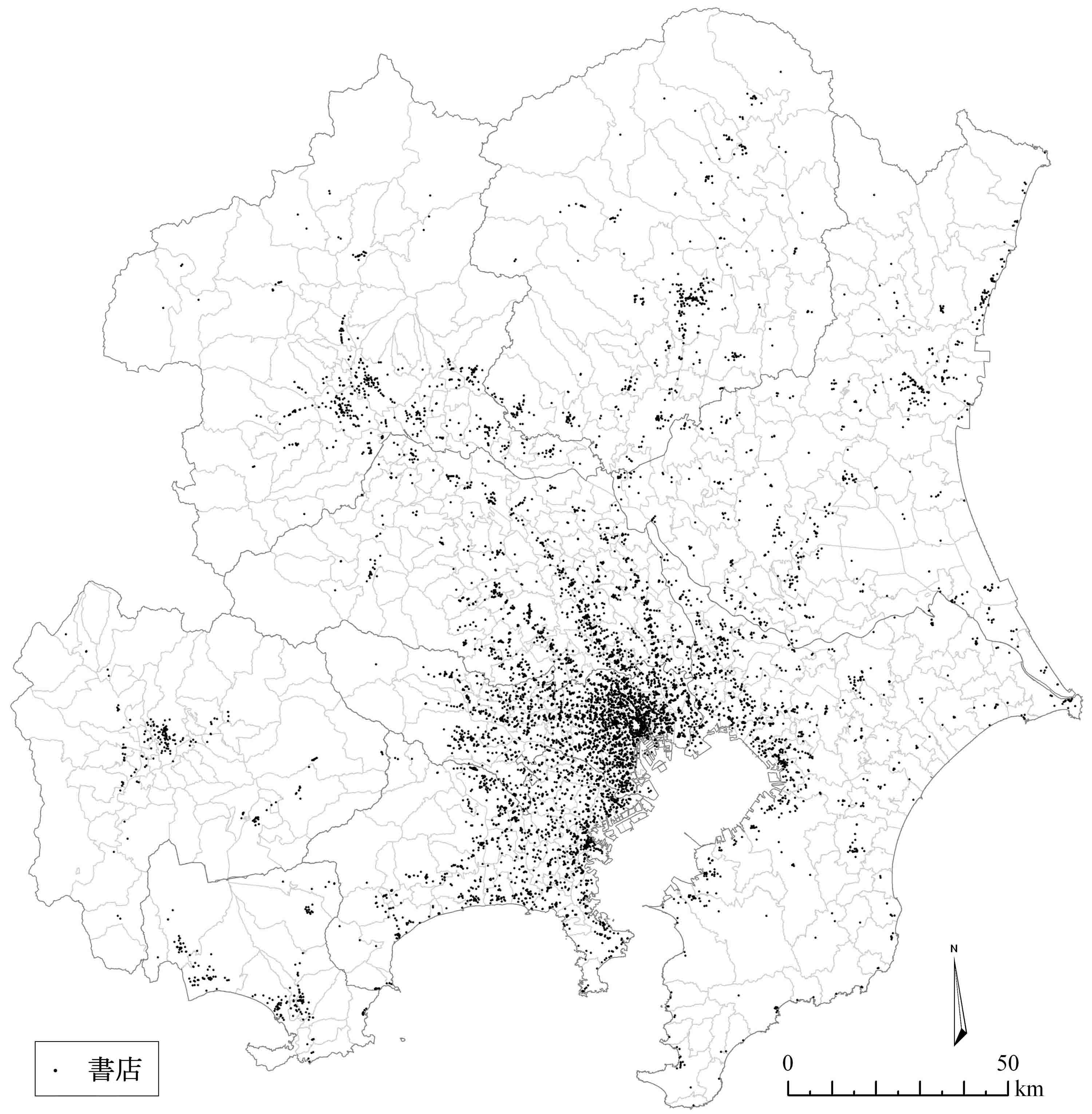

書店数が最も多かった1987年1)と、2007年の2時点における立地状況を比較検討することで、書店の分布パターン変化について検証していく。まず、国土地理院発行の数値地図25000(空間データ基盤)より、駅前2)と幹線道路沿線3)、2つの立地条件を定義した。それぞれの立地条件に分布する書店を抽出し、各年の立地状況を把握する。そして、一定距離帯別に比較を行い、2時点間にみられる変化を明らかにする。分析に使用する書店のポイントデータは、NTT職業別電話帳より入手した所在地情報に基づき、Google Maps API4)を利用し経緯度情報を取得する事で作成した。研究対象地域には、首都圏1都7県と、静岡県の一部の地域を選定した。

II.分析結果

1987年における分布数は6,604店で、距離帯別にみると10km帯に1,899店が分布し、東京23区における集積が顕著にみられた。2007年における分布数は、1987年より2,538店減少し4,066店であった。そのうちの、1,947店は1987年以後に出店した新規の書店となり、廃業した書店の合計は4,485店に上った。この結果から、書店の分布パターンは、店舗転換が急速に進行し、いわゆる新陳代謝が激しい変化を辿っている事が明らかとなった。

次に立地状況別の分布数であるが、1987年から2007年にかけて、駅前または幹線道路沿線に分布する書店は、距離帯別に見てもすべてで減少している結果となった。立地状況の変化を明確に示すために、駅前と幹線道路沿線に分布する書店の全体に占める割合を距離帯別に算出した。その結果、10~30km帯では駅前に立地する書店の割合が大きくなった(+9.4%pt)。都心地域に分布する多くの書店は、駅ナカや駅ビル型ショッピングセンターのような立地条件を志向するようになったのである。一方で、40~160km帯では幹線道路沿線に分布する書店の割合が大きくなった(+13.2%pt)。郊外地域に分布する書店の多くは、都心地域とは対照的に、ロードサイドに該当する立地条件を志向するようになったのである。以上のような、立地状況の変化はチェーン店の出店戦略が色濃く反映された結果といえる。

IV.おわりに

近年における書店の分布パターンと立地状況は、特定の立地条件に集積する傾向がある事がわかった。このような状況は今後も続くと予想されるが、チェーン店による市場寡占は書店のオリジナリティーを失わせる結果になりかねない。今後は、中小書店がチェーン店への対応策として組織化した、ボランタリーチェーンの動向などについて注目する必要があるだろう。