2019 年 2019 巻 p. 281-308

2019 年 2019 巻 p. 281-308

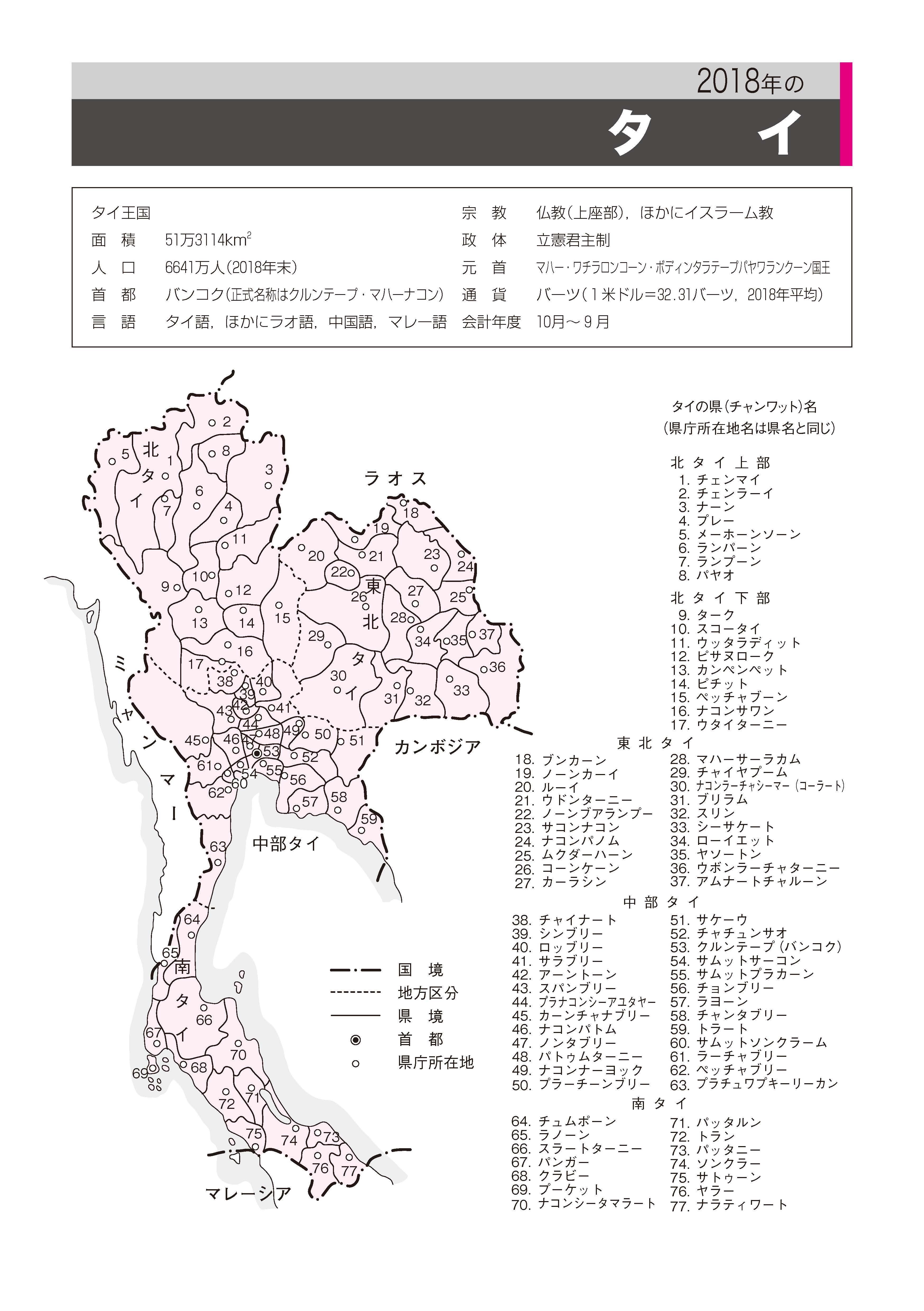

2018年,国家平和秩序維持評議会(National Council for Peace and Order:NCPO)は,総選挙実施に向け準備を進める一方,選挙後も権力を温存するための仕組み作りに力を注いだ。9月に下院議員選出のための選挙法が施行されたことを受けて,政府は下院総選挙を2019年2月と発表し,12月には政治活動が全面解禁となった。他方で,軍政もまた自らの受け皿となる政党を結成したほか,大企業との提携による低所得層向け生活支援策や,「持続可能なタイ主義」と称した新たな官民協力政策を開始するなど,民心の掌握と統制に努めている。一方市民は,政治活動自由化の前から,街頭やインターネットで選挙の早期実施と軍政退陣を訴える活動を断続的に行っていた。世論調査ではプラユット・チャンオーチャー首相の続投を望む声が高い一方,タクシン派政党支持者も依然として多く,選挙の結果がその後の政治運営にどう影響するのかが注目される。

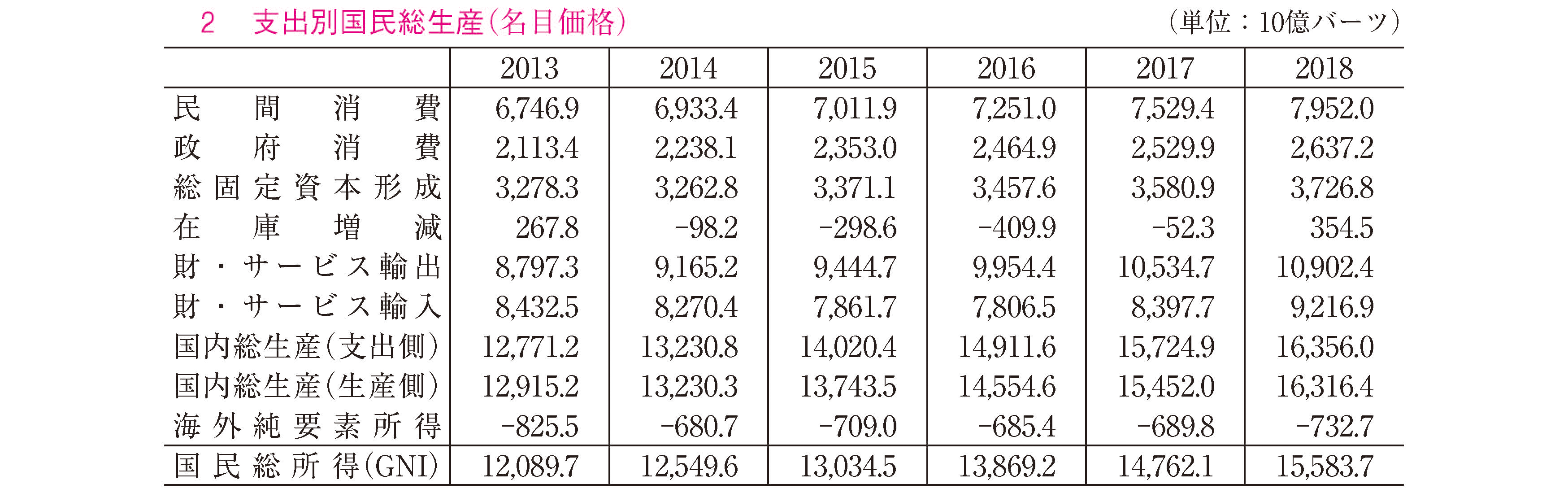

経済面では,輸出が伸び悩んだものの,堅調な民間消費に下支えされて,前年並みの4.1%の成長を確保した。政府が推進する経済成長戦略である「タイランド4.0」やその中核事業である東部経済回廊(EEC)の具体化に向けた作業が進んだ。立法によるEEC政策委員会・事務局の実施体制が整備されたほか,イノベーション特区,デジタル・パークなどの指定が行われた。3つの国際空港をつなぐ東部高速鉄道などインフラ整備のための優先プロジェクトの入札も開始されたが,事業者の選定など本格的な実施は2019年に持ち越された。

対外関係では,クーデタ以降冷え込んでいた欧州諸国とは首脳外交が再開し,インドをはじめとする南アジア諸国とも協力強化を確認した。他方で,中国との協力もまた,政府間の政治関係構築から官民にわたる実務協力へと拡大と深化をみせつつある。対象分野も高速鉄道建設からeコマースや電子決済システムなど多様化し,政府間協力からビジネスベースの関係構築へと進む例が多く見られた1年といえよう。

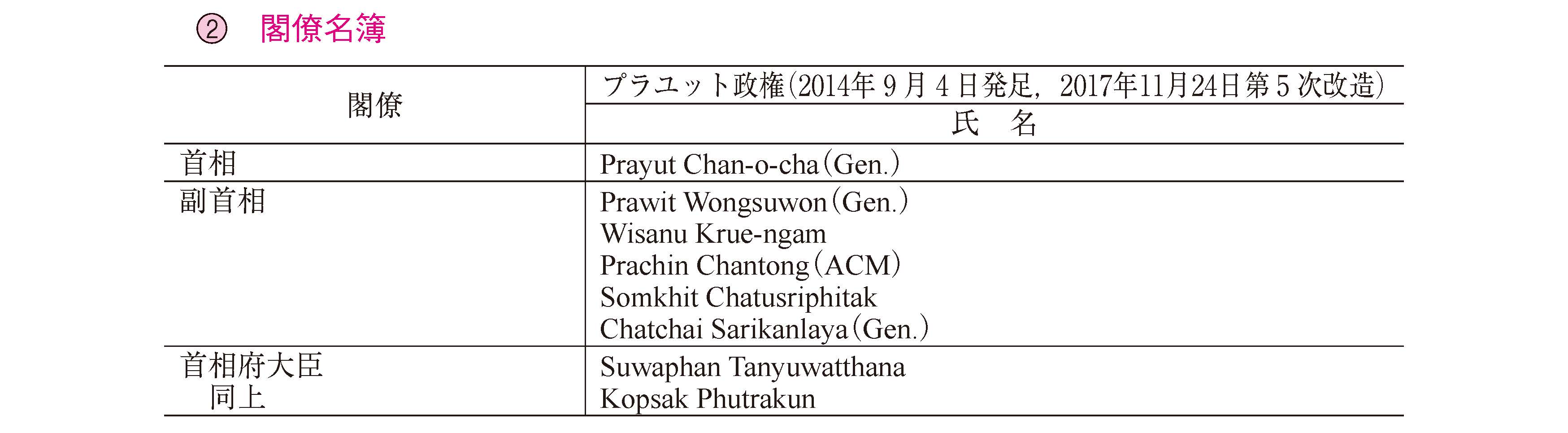

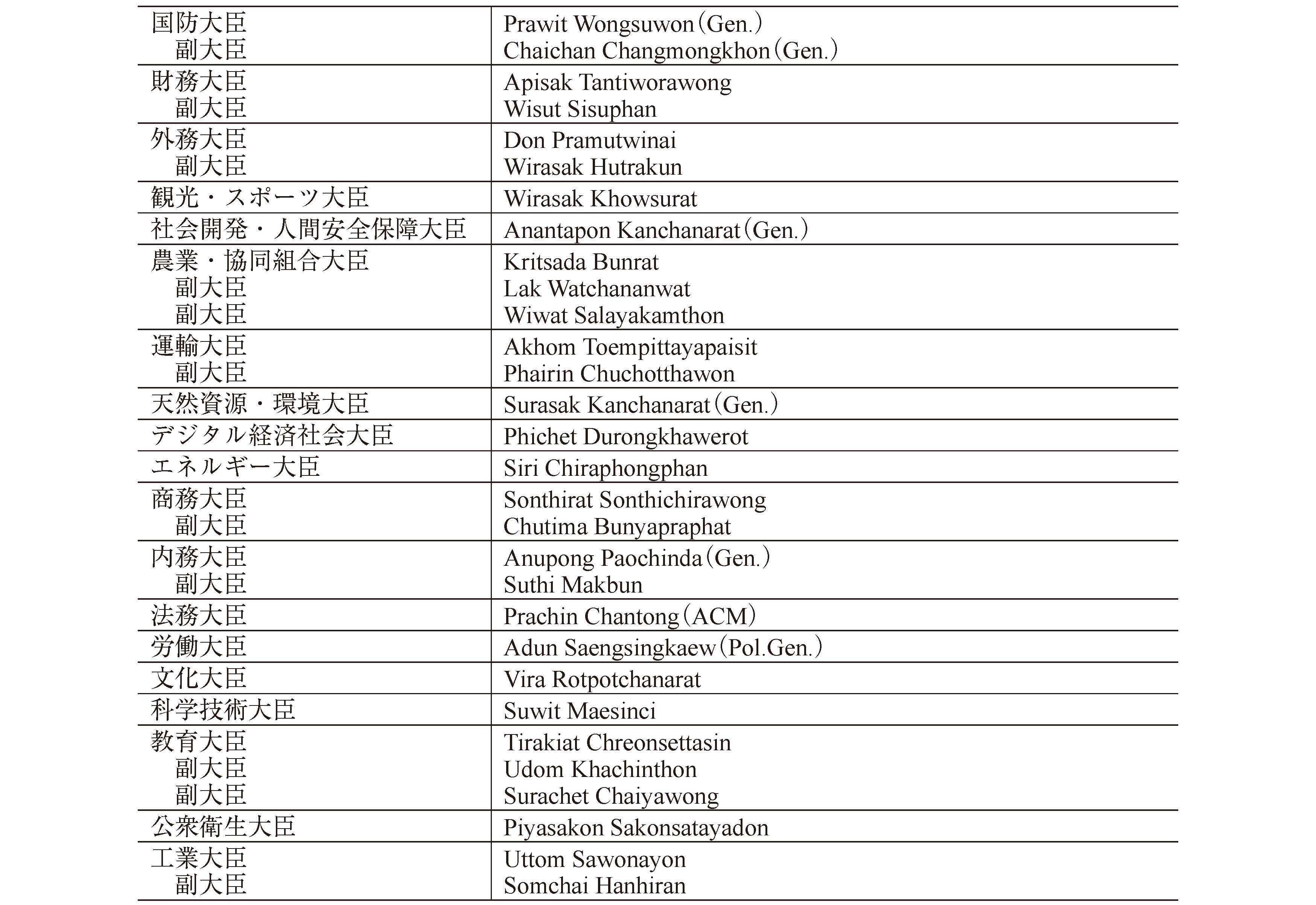

2014年の暫定政権樹立後,プラユット・チャンオーチャー陸軍司令官兼NCPO議長は,国軍の統治が一時的なものであることを強調し,民主化ロードマップを提示して一連の民政復帰プロセスに取り組んだ。しかし,民政への道程は紆余曲折を経て長引いている。新たな恒久憲法の公布は,起草のやり直しや,2016年10月に逝去したラーマ9世プーミポン国王への服喪と葬儀を政府が優先したことから,2017年4月までずれ込んだ。2017年憲法の施行後も,選挙実施に不可欠な上下院の議員選出法案の審議は進まず( 表1),2018年2月28日には当初予定と目されていた2018年11月より選挙が遅れる可能性が濃厚と報道された。2017年に成立した選挙管理委員会法に基づく新たな選挙管理委員の選出も難航し,3月20日にはプラユット首相が不適切発言を理由に,首相大権を認めた憲法第44条に基づいて選挙管理委員長を解任するという事件が起きた。

(注) 1)規定により公布から90日後に施行。

(出所)『アジア動向年報 2018』287ページ表を基に筆者作成。

憲法制定の遅延とそれに伴う関連法制定の遅れ,選挙管理委員会をめぐる混乱の末に,最後の附属法である選挙法が官報に記載されたのは9月12日であり,政府は12月に選挙投票日を翌年2月24日と発表した。しかしその後も,2019年元日に新国王ラーマ10世マハー・ワチラロンコーン王が戴冠式を5月に挙行すると発表したことを受け,政府は戴冠式の準備期間を設けることを理由に,選挙の1カ月延期を決定した。

政党登録の開始国家立法会議(NLA)で長く審議に付されていた上下院の議員選出法案は,修正を経て3月8日に最終的に成立した。これを契機として,2018年には政党勢力と軍事政権双方の間で,政党政治復活に向けた攻防が繰り広げられた。

選挙管理委員会は,3月2日に新政党の登録受付を開始した。新たな政党勢力として,タイサミット・グループのタナトーン・ジュンルンルアンキット副社長が「新未来党」を結党して登録した一方,軍政を支持する勢力からも,元国軍将校のパイブーン・ニティタワン元上院議員率いる「国民改革党」,2014年のバンコク市街占拠を指揮したステープ・トゥアクスバン元民主党幹事長の「大民衆党」が登録した。ただし既存政党については,NCPOが2017年に発出したNCPO議長命令53/2560号により,新規政党より1カ月短い期間ですべての登録手続きを完了することが義務付けられたほか,政治活動を許可制とするなど,大きな制約が残された。なお反軍政派であるタイ貢献党はこの命令が政党にとって不利な内容であると主張し,違憲審査を請求したが,憲法裁判所は6月5日に合憲の判断を下している。

6月25日には,プラウィット・ウォンスワン,ウィサヌ・クルアンガーム両副首相と,新任のスパチャイ選挙管理委員長らが,73政党の代表と会合を持ち,選挙日程,政党の政治活動解禁の時期について協議を行った。協議では,選挙実施日は2019年2月24日,政治活動解禁は2018年9月以降とする可能性が高まった一方,5人以上の政治集会禁止というNCPO議長命令は当面継続することが確認された。なお,反軍政を掲げるタイ貢献党と新未来党はこの協議をボイコットしている。

9月12日に上下院議員選挙・選出のための法律が官報に公布されると,政府は憲法第44条の規定に基づくNCPO議長命令を発出し,政党の活動を一部自由化した。これにより政党の大会開催,党員登録,党規改正・制定,党首と執行部の選出,党支部の開設と,立候補者選出の予備選挙が可能になり,選挙に向けて各党では立候補者と首相候補者の指名が行われた。

NCPOの受け皿政党「パラン・プラチャーラット党」新旧を問わず政党の動きが活発化するなか,ひときわ注目を集めたのが,新軍政派の「パラン・プラチャーラット党」であろう。同党はプラユット首相の陸軍士官学校の同期生であるスチャート・チャンタラチョッティクン元陸軍大将らにより,3月に結党された。プラユット政権は,後述するように,同名の官民協力政策を2016年から推進している。軍政の目玉政策と同じ名前を政党名に冠することが示すとおり,パラン・プラチャーラット党は軍事政権の受け皿政党である。政治活動が一部自由化された直後の9月29日に開かれた結党式では,ウッタマ工業大臣やソンティラット商務大臣など,現役閣僚が入党し幹部に就任した。プラユット首相自身は党員ではないものの,結党式直前の閣議で閣僚が政党に参加することをとがめないとする談話を発表し,さらに2019年1月末には同党の首相指名候補者として正式に登録されるなど,同党の領袖としての立場を固めつつある。

政党組織を持ったNCPOは,他党への揺さぶりをかけている。9月11日,NCPO政府は閣議で民主党所属のプティポン・プナカン元下院議員を政府報道官に任命し,民政政府としての体裁を整えると同時に,民主党内の軍政支持派を自陣に取り入れる意思を示した。

タクシン派勢力の対応他方で,海外逃亡中のタクシン,インラック両元首相らチンナワット一族に対しては,2018年に入ってからも司法による追及が続いている。2017年に政治職者刑事裁判に関する附属法が制定され,被告不在でも裁判開廷が可能になったためである。最高裁判所は,タクシン元首相に対し,首相在任時の通信事業をめぐる職権乱用(3月6日),タイ輸出入銀行の融資をめぐる職権濫用と背任(7月4日)の容疑で,それぞれ逮捕状を発行したほか,6月7日には首相在任時の石油会社TPI社の事業更生をめぐる職権乱用で国家汚職防止取締委員会の起訴を受理し,公判を開始した(ただしこの裁判では,証拠不十分で8月29日に無罪判決が出ている)。インラック元首相に対しても,1月末に司法省が過去の判決に基づき資産約1億1000万バーツを没収したほか,7月5日には逃亡先であるイギリスの政府に対し,外交ルートを通じて身柄の引き渡しを要請している。

こうした司法の追及を受けながらも,タクシン元首相は逃亡先の海外からSNSなどのメディアを通じ,政治的なメッセージをタイ国内の支持者に対して発信し続けている。また,タイ貢献党をはじめタクシン派政党は在外中のタクシンから指示を受けているといわれており,選挙管理委員会はこれを選挙法違反の疑いありとして問題視している。こうした事態をふまえ,国内のタクシン派勢力は,主要政党であるタイ貢献党のほかに「タイ護国党」「タイ市民の力党」などの分派政党を結成して勢力を分散し,憲法裁判による解党処分で自陣営が「全滅」することを避ける戦略で選挙に臨もうとしている。

市民による反軍政運動と有権者の反応12月11日,政府は下院議員選挙法の施行にあわせて「国民と政党の政治活動に関するNCPO議長命令22/2561号」を発出し,政治活動をほぼ全面的に自由化した。5人以上の政治集会の禁止,政党法や各種の憲法附属法の執行猶予,政府に呼び出され,出頭した者に対する行動制限などが廃止された結果,各政党は選挙に向けた準備を本格化させた。他方で,一般市民は同命令が発出される以前から,厳しい制限下で政治活動を続け,選挙の早期実施と軍政への批判を訴えていた。上下院議員選出にかんする法律が成立する前の1月25日には,以前から軍政による汚職疑惑追及を訴えていたタマサート大学の学生グループらが,バンコク市内の交差点で民主主義の復活と下院総選挙の早期実施を訴える政治集会を行い,警察に告発された。2月前半には,プラウィット・ウォンスワン副首相の汚職疑惑追及などを訴える集会が散発的にバンコク市内で続き,2月10日には民主記念塔で学生など500人が集会を開いた。3月24日には,タマサート大学の学生グループが率いる300人が選挙の11月実施を訴えて陸軍司令部に向けて行進し,一時は官憲ともみ合う騒ぎとなった。クーデタ4周年を控えた5月21日には,タマサート大学構内で1000人を超える人々が集まった。集会参加者は,翌日校門を出て首相府へ向かおうとしたところを警官に阻止されて小競り合いになり,一部で負傷者が出たほか,指導者は警察に拘束された(24日に保釈)。

その後も集会が厳しく制限されるなかで,国民の耳目を集めたのが,10月22日にYouTubeで公開された軍政批判のミュージックビデオである。「プラテート・クー・ミー」(俺の国にあるのは)と題したこの動画は,ヒップホップ・プロジェクト「軍政に反対するラップ」(RAD)が製作し,軍事政権下で起きた出来事を痛烈に批判していた。一日で飛躍的にアクセス数を伸ばしたこのビデオに対し,10月26日にシーワラー国家警察副長官が,アーティスト,ビデオ制作者だけでなくSNS上でビデオをシェアした人々まで,コンピューター関連犯罪法違反の可能性があると談話を発表した。しかし,当局が動いたことでかえってビデオは評判を呼び,26日中にタイのiTunesチャートで1位を獲得し,公開から1週間で2000万回再生を突破した。社会からの予想外の反応を受け,警察副長官は30日に自身の発言を撤回するに至っている。

軍事政権と政党,市民の間で選挙をめぐる攻防が繰り広げられるなか,有権者の反応は複雑な様相を呈している。タイの世論調査で知られる国立行政開発研究院(NIDA)は,11月20~22日に全国の18歳以上のタイ人を対象(回答者1260人)に調査を実施した。それによると,タクシン系政党であるタイ貢献党を支持するとした人が全体の31.8%を占め,親軍政派のパラン・プラチャーラット党(19.9%),反タクシン・反軍政を掲げる民主党(17.0%),反軍政の新未来党(15.6%)がそれに続く。政党レベルでは,反軍政への支持が大半を占めていることがわかる。

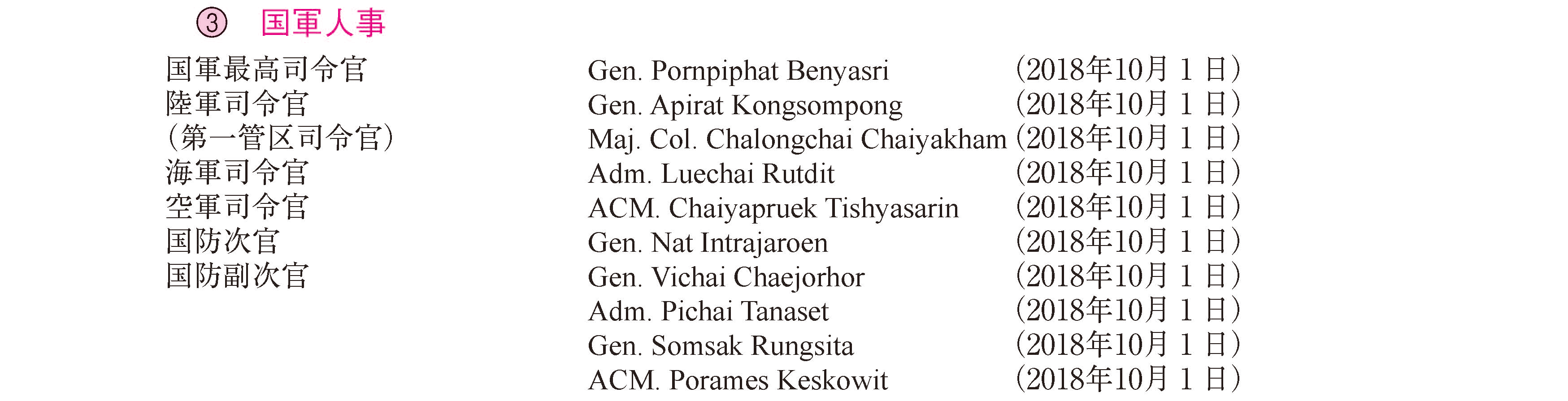

しかし,首相候補者の支持を見ると状況は異なる。同様にNIDAが行った調査では,タイ貢献党の筆頭首相候補であるスダーラット・ゲーユラパン氏が肉薄しつつあるものの,パラン・プラチャーラット党の首相候補者となったプラユット首相がほぼ一貫して最も多く支持されている( 図1)。さらに2017年に制定された恒久憲法は,政党が推薦する候補者から首相を指名できなかった場合,非民選の候補を指名すると定めており,その方法でプラユットが首相となることもありえよう。

(出所)NIDA Poll “Prachachon yakdai khrai pen nayokrattamontrikhontopai tamkotmaikanleuktangpajuban khrang thi hok” (人々は現行選挙法の下で誰に次期首相になってほしいか?第6回)(http://nidapoll.nida.ac.th/file_upload/poll/document/20190118052024.pdf,2019年2月1日アクセス)を基に筆者作成。

総選挙に向けて体制を整える一方で,NCPO政府は草の根の経済対策による民心掌握にも力を注いだ。政府は2016年から「プラチャーラット」と称した官民協力による経済政策を推進してきた。その一環として2017年10月に始まった低所得者支援のための福祉カード支給政策は,開始から1年を過ぎた2018年末までに,タイの総人口のおよそ2割に当たる約1450万人が受給した。2018年3月には閣議で計画の第2フェーズとして職業訓練を条件とした福祉カードへ総額100億バーツを入金することを決定したほか,11月にはカードを新たに310万枚追加発給することを決定した。さらに同時に,受給者への水道光熱費補助や一人当たり500バーツ(高齢者にはさらに一人1000バーツ)の追加給付など,総額500億バーツの追加支出も閣議で承認している。新規支給の決定が9月の下院選挙法施行直後だったことなどから,識者や他の政党はこれらの政策が「選挙対策のためのバラマキ」にほかならないと批判している。

さらにNCPOは,「持続可能なタイ主義」と称する新たな官民対話のための政策に乗り出した。2月9日にプラユット首相がすべての省庁や国軍,各県のトップを集めて示したこの政策は,「社会調和の促進」「低所得者の支援」「よりよい生活」「充足経済の実現」「良き市民としての意識啓蒙」「政府の役割に対する理解促進」「タイ的民主主義を知る」「技術や知識の普及」「麻薬問題の解決」「政府機関すべての任務遂行支援」の10の目標を掲げ,公務員がタイ全土で国民の要望を聞き,それに基づいて政府が解決策を立案実行するというものである。のちに政府が発表した計画によると,「持続可能なタイ主義」政策は(1)低所得者向け福祉カード保有者の生活改善計画(財務省担当,予算約211億バーツ),(2)農業部門改革(農業・協同組合省担当,約243億バーツ),(3)地域コミュニティ支援を通じた地域経済開発(内務省担当,約504億バーツ)の3つの戦略からなる。(3)の地域経済開発には一件20万バーツの村落基金が含まれ,政府の基準を満たした計画を提出した村落に支給される。

政府は2月21日には政策の第1フェーズとして,内務省が国民へのニーズ聞き取り調査を開始(~3月20日),3月には第2フェーズとして意見の取りまとめを行い,4月に第3フェーズとして住民との協議,5月に最終フェーズである計画策定を実施した。その結果,地域コミュニティごとの地域経済開発計画は約73万件が提出されたが,そのうち支給基準を満たすものは一割程度にとどまった。政府は「持続可能なタイ主義」政策が民意の聴取のための政策だとして積極的に推進しているが,識者や政党政治家からはこれがタクシン政権時代の村落基金を踏襲したバラマキ政策の一種にすぎず,その真意は国民や官僚組織への統制を強化することにあるという批判も出ている。

「20年国家戦略」の政治的影響「20年国家戦略」は,成立後20年にわたり広範な分野での改革を,選挙後も一貫して行うための法的拘束力を持った計画である。具体的には,(1)国家安全保障の重視,(2)国家競争力強化,(3)人的資源開発,(4)格差是正と社会平等の実現,(5)行政機構改革,(6)環境に配慮した経済成長の6点を目標として掲げ,20年間で経済成長年率平均5%を維持し,最終的には国民一人当たり所得を1万5000ドル以上に引き上げることを定めている。同計画は,2017年憲法によってその策定が定められ,2018年はその具体化と法制化が焦点となった。まず政府は計画の法制化に先立ち,6月12日に既存の国家経済社会開発委員会事務局(NESDB)を国家経済社会開発会議(NESDC)に改組する法案をNLAに提出した(実施は2018年12月29日以降NESDCに改称)。NESDCは20年国家戦略を専門的に担う機関として予算,人員ともに拡充し,計画策定のための専門研究機関を設置した。

6月15日には,内閣から20年国家戦略案がNLAに提出され,特別検討委員会による審議を経て7月6日に賛成179票の賛成多数で可決された。10月13日に官報に掲示された計画に基づき,11月26日には同計画実施のための専門委員会「国家改革・国家戦略・国民和解推進委員会」が設置された。

「20年国家戦略」の法制化と実行組織設置により,数年来の政治混乱に振り回され,具体化が遅れてきた長期的な開発計画実施の道筋がようやくつき,今後の政治体制移行を経てもその一貫した実施が可能になったと考えることもできよう。他方,政治的には総選挙の後もNCPOの意向が制度として残ることから,タイ貢献党や民主党,新未来党などの政党勢力は,選挙後の20年国家戦略の廃止を唱えている。こうした事情から,20年国家戦略が選挙後の新たな争点となる可能性も否定できない。他方で政府は, 4月17日にパランチョン党党首のソンタヤー・クンプルーム党首を首相顧問に就任させることを閣議で決定した。その後9月には,憲法第44条を使ってソンタヤー氏をチョンブリー県パタヤー市長に任命している。チョンブリー地方を支配する地方政治閥のクンプルーム一族を味方につけることで,東部経済回廊計画(「経済」の項にて詳述)など,20年国家戦略を含む選挙後の政策運営を円滑にすることをねらった措置といえよう。

(青木)

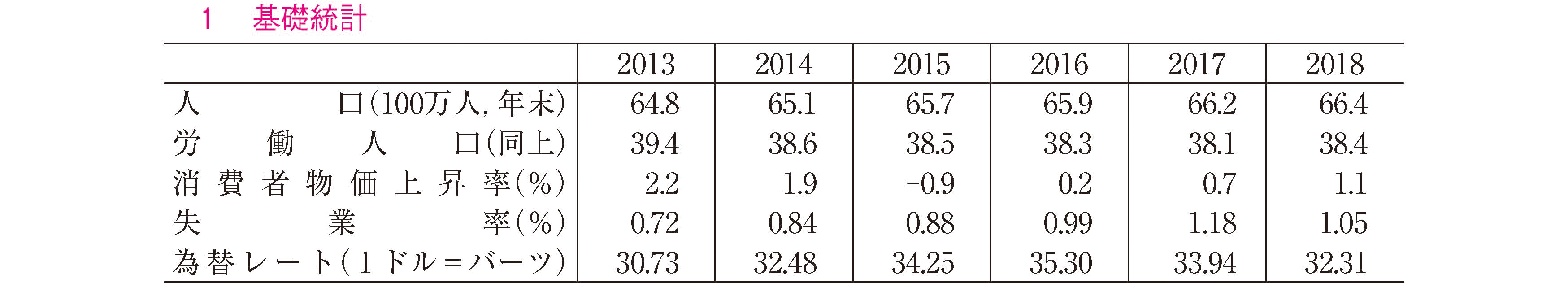

2018年の実質国内総生産の成長率は4.1%となり,前年の4.0%をやや上回る成長を維持した。最低賃金引き上げ(4月1日施行),バーツ高などの影響が懸念されたが,堅調な民間消費に下支えされたほか,インフラ整備事業の一部着工などが寄与した。為替は年初にバーツ高が進んだが,年平均では前年比5%程度のバーツ高となった。2018年のインフレ率は1.0%で,2017年の0.7%から上昇した。

2018年の輸出はバーツ建てで前年比1.1%の微増にとどまった。日本,ASEAN(とくにCLMV)向けの輸出が拡大した一方,その他地域への輸出は減少した。輸入は6.7%増で,経常収支は,GDP比7.4%の黒字となった。対中輸出はドルベースでみると前年比0.1%増であるが,バーツ建てでは-3.0%であった。米中貿易対立の影響はまだ顕著とはいえないが,今後の影響の拡大が懸念される。タイ証券取引所(SET)によれば,2018年末のSET指数は1563.88で,2017年末と比べて10.8%下落した。中央銀行(BOT)の金融政策委員会は2015年4月以来,政策金利を1.50%に据え置いてきたが,2018年12月に0.25%引き上げて1.75%とした。失業率は1.1%と依然として低い水準にある(2017年1.2%)。

生産面から実質国内総生産をみると,観光に関連する宿泊・飲食(前年比7.6%)の伸びが最も大きく,卸売・小売(7.3%),運輸・通信(6.3%)が続く。農業(5.0%)も堅調であるが,価格下落のために農家収入は伸び悩んだ。製造業は3.0%にとどまる。

観光は海外・国内とも堅調に増加している。観光・スポーツ省によれば,2018年の外国人訪問者数は3828万人で前年比7.5%増加した。国別でみると東アジアが68.1%と最も多く,そのうち中国(27.5%)とASEAN(26.9%)が主流である。中国人観光客が多数死亡したフェリー事故の影響もあり,中国人観光客の伸びはやや鈍化した(前年比12.0%[2017年]から7.4%[2018年])。

具体化に向けて動き出したタイランド4.0と東部経済回廊2018年は現政権が進める「タイランド4.0」の具体化に向けた作業が進展した。タイランド4.0は,デジタル経済に即した新たな産業育成を通じた高度成長によって先進国入りすることを描くもので,憲法規定に基づき策定された国家戦略の中心となる概念である。タイランド4.0では,経済社会のデジタル化に即した新産業を外資の誘致政策も利用して育成することを目指し,国際的競争力を強化する10業種の「ターゲット産業」を指定している。初期段階においては,タイ経済の強みを発揮できる既存産業である次世代自動車,スマート・エレクトロニクス,医療健康ツーリズム,農業・バイオテクノロジー,未来食品の5業種をターゲット産業に指定し,次の段階で新たにロボット産業,航空・ロジスティックス,バイオ燃料とバイオ化学,デジタル産業,医療ハブの5業種の育成を図る。

タイランド4.0の中核となっているのが東部のチャチュンサオ,チョンブリー,ラヨーンの3県を対象とする東部経済回廊(Eastern Economic Corridor:EEC)開発構想である。この地域は東部臨海工業地域としてすでに自動車産業や石油化学などの産業集積が進むが,それをベースに新たな産業育成の基盤へと変えていこうとするものである。具体的には,イノベーション特区,デジタル・パークなど奨励区の指定やインフラ整備事業を含む。

政府は,2017年1月のNCPO議長命令によって,首相を委員長とする「EEC政策委員会」を発足させ,その計画の具体化に先行して取り組んできた。予定される民政復帰後の政策の継続を明確にする意図もあり,EECの実施体制をより恒久的なものとするための,「東部特別開発区法」がNLAにより2018年2月8日に可決され,5月に公布された。なお,タイ語では特別開発区に名称が変更されているが,英文ではEECが用いられている。同法による新たなEEC政策委員会は,首相を委員長とし,副首相1人(副委員長),13省の大臣(国防,財務,農業・協同組合,運輸,デジタル経済社会,天然資源・環境,商務,内務,労働,科学技術,教育,公衆衛生,工業),予算局長,NESDB長官,投資委員会長官など主要行政機関と,タイの主要経済団体であるタイ商業会議所,タイ工業連盟およびタイ銀行協会のトップ,5人以下の有識者で構成される(10条)。EEC政策委員会の決議はそれに代表を送る省および政府機関を拘束するほか,委員会の決定等について閣議で異論がないときは内閣の承認とみなされることが法律で明示され,同委員会による意思決定の迅速化が図られている。EEC政策委員会事務総裁には,指定される奨励区内における土地埋立,建物保護,商業登記,機械登録,土地改革,外国人就労,労働,公衆衛生等の法律上の許認可権限が付与されるなど強力な権限が与えられている。

EECのプロジェクトの迅速な実施のための制度的課題として浮上してきたのが,官民連携(PPP)と環境健康影響評価である。政府は,EECプロジェクトの6割をPPP方式によって民間資金を利用することを表明している。PPP案件の審査については,2013年制定の「国の事業への民間共同投資」法(以下,PPP法)に基づき,首相を委員長とするPPP政策委員会が審査・承認を行うことになっていた。通常のPPP案件の審査が20カ月かかることから,審査を優先的に行い8カ月程度で完了するファーストトラックを設け,EEC関連の主要事業にはファーストトラックが適用されている。さらに,EEC法では,EEC政策委員会による審査・承認をPPP政策委員会によるものとみなす規定が置かれる。さらに,政府はPPPの審査手続の迅速化のため,PPP法の全面改正を進めた(新PPP法は2019年3月に公布)。PPP以外にも民間資金を活用するため,政府主導で「タイ・フューチャー・ファンド」が設けられた。EECに関係する環境影響評価については,国家環境委員会の下におかれる特別専門家委員会が120日以内に完了すべきことが定められた。外国資本についていえば,4月19日にアリババ集団のジャック・マー会長が来訪し,協力覚書をタイ政府と締結した。アリババはEECを中心に電子商取引,観光,人材育成,中小企業支援に関する約110億バーツの投資計画を発表した。26日には自社のネット通販プラットフォームを使ってタイのドリアン8万個を1分間で販売し,その圧倒的な影響力を印象づけた。アリババのほかにも,中国ネット通販企業の京東集団や通信機器メーカーの華為技術(ファーウェイ)といった中国企業がEECへの投資と政府との協力を進めている。

2018年には,旧政策委員会による24の「奨励区」の指定が行われた。第1に,ウータパオ国際空港のハブ化を中心とする航空都市(エアロポリス)構想である(東部特別経済回廊奨励区)。海軍が所有するウータパオ空港はラヨーン県に位置し,国際空港としての運用がすでに始まっているが,ターミナルの増設などで旅客取扱能力を拡大し,ハブ化することをねらう。同空港の周辺の1040万平方メートルの土地に航空機のMRO(Maintenance, Repair, Overhaul)や人材育成施設などを整備することを計画する。第2に,イノベーション特区(東部特別経済回廊イノベーション振興区:EECi)をラヨーン県のワンチャン・バレーとチョンブリー県シーラーチャーのスペースK・リノベーション・パークにおく。第3に,デジタル基盤の確立のためのハブとなる「デジタル・パーク」(デジタル産業・イノベーション奨励区:EECd)をシーラーチャーにおく。第4に,ラヨーン県マープタープット地域内に設置されるスマートパークである。このほか,3県に所在する工業団地が奨励区に指定された。なお,奨励区はEEC法では「特別経済奨励区」へ名称が変更された。

政府はEECで計画されるインフラ整備事業などのうち,とくに次の5つの事業を年内に具体化することに力を注いだ。(1)スワンナプーム,ドーンムアン,ウータパオの3つの国際空港をつなぐ高速鉄道,(2)ウータパオ空港拡張,(3)航空機MRO事業,(4)レムチャバン港の第3期拡張,(5)マープタープット港の第3期拡張である。これら事業は,EEC政策委員会および閣議で了承され,入札手続きが開始された。とくにEEC関連のインフラ事業の第一弾となる東部高速鉄道については,アグロインダストリーのCPグループを中心とするCPコンソーシアムとバンコク都内の高架鉄道を運営するBTSグループを中心とする企業連合との一騎打ちとなったことで注目を集めたが,事業者の選定は2019年に持ち越された。

EEC以外でも2015年にまとめられたインフラ整備計画に基づくインフラプロジェクトがタイ国内で進められている。バンコクにおける高架鉄道,地下鉄の新設・延伸や主要な鉄道の複線化事業,モーターウェイなど高速道路の整備などのプロジェクトがあり,2016,2017年に了承された事業ではすでに着工されたものもある。日本が支援するバンコク=チェンマイ間の高速鉄道については,タイ側で事業費を少なくするため想定される速度を下げる案が検討されていたが採用されなかった。他方,中国が支援するバンコク=ノーンカーイ間の高速鉄道は,第1期工事(バンコク=ナコンラーチャシーマー間)で先行するが,中国側との協議がはかどらず,進展が遅れていた。

EECなどの主要インフラ事業へのPPP方式による民間の参加が予定どおりに進むかは今後見ていく必要がある。

投資委員会(BOI)によれば,2018年の投資奨励措置の申請数は1626件(申請ベースで9017億7000万バーツ)であった。そのうち6800億バーツがEEC関連のものであり,申請の84%が目標産業に対するものであった。EECは投資家の関心を呼び込むことに成功したといえよう。

外国人労働者政策少子高齢化が進むタイは,周辺国からの外国人労働者に大きく依存している。現政権は,2014年以来,国内の外国人不法就労者の正規化を進めてきた。労働省統計によれば,2018年12月末の就業許可のある外国人212万人のうち,ミャンマー,カンボジア,ラオス国籍の労働者は,各国とのMOUに基づく91万人,国籍証明による登録済み95万人,国境パスによる3万7000人である。一定の成果をあげたものの,まだ国内には法的文書を保持しない外国人が多くいるとみられる。政府は国籍証明の期限を6月末とし,未登録の外国人労働者の摘発なども行われた。その一方で猶予措置も延長され,その対象となる3国の労働者は120万人いるとする。

また,2017年6月に制定された「外国人就労緊急勅令」は,外国人就労に関する基本的な法令となっているが,手続が煩雑で,罰則が厳しすぎるなどの問題点があったことから,2018年3月に大幅な改正が行われた。迅速性を重視した緊急勅令による制定が裏目に出たといえよう。一口に外国人就労といっても,低スキル労働者,企業内転勤,高度人材受け入れなどさまざまなニーズがあり,法規制は舵取りが難しい。改正法においても外国人労働者の上限を20%と定めたことには批判が生じた。外国人に就労が禁止され業種の見直しも議論されたが,実現しなかった。

他方,EECなどに関連して先端分野における高度人材の受け入れを促進するため,「スマートビザ」が2月1日より実施された。対象は,高度専門家(T),投資家(I,最低投資額2000万バーツ),上級経営陣(E,最低月給20万バーツ),スタートアップ事業者(S)とされる。ビザの期間は4年間(T,I)で,在留外国人に求められている90日ごとの滞在地届出が1年ごとで済むなどのメリットが与えられる。

(今泉)

2018年のタイの対外関係を一言で表すならば,「全方位外交の復活」であろう。民政復帰や人身取引といった問題に見通しがつき始めたことから,これらの案件を問題視していた欧米諸国との関係は,障害がなくなり回復が進んだ。イギリスやフランス,オーストラリアといった国々との首脳級交流がクーデタ後初めて行われ,タイとの友好と経済関係強化を確認した。また,中国の影響とバランスをとるかのように,インド,スリランカ,ブータンといった南アジア諸国との首脳外交や,経済連携協定交渉について協議が進んだことも着実な成果といえよう。近隣のインドシナ半島諸国とは,2000年代以降に多国間協力枠組みを通じて関係を強化してきたが,2018年もメコン-ランツァン協力(LMC)や,日メコン協力などの枠組みを通じた経済・社会協力が進められた。

近年急速に接近したといわれる中国とは,政府間の政治的関係構築から民間企業を巻き込んだ経済実務協力や,企業間での合弁事業やビジネス協力へと関係が拡大,深化しつつある。協力の内容も,鉄道建設からeコマースや電子決済システムなど多様化し,援助からビジネスベースの関係構築へと進んでいる。

日本とは,日メコン開発における開発パートナーとして地域のインフラ開発を共に担うほか,EEC開発,7月にタイが参加を表明した環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership:CPTPP/TPP11)をめぐる協力を確認した。

人身取引問題への取り組みと課題人身取引は,クーデタ後にNCPOと欧米諸国との関係構築を阻んでいた問題のひとつであった。NCPOは,違法漁業問題対策を通じた強制労働の摘発や,非正規移民の正規化といった対策に取り組んだ結果,こうした政策努力は欧米諸国から評価を受けつつある。5月18日に国際労働機関強制労働条約2014年議定書をNLAで批准し,同議定書が義務付ける強制労働防止法を閣議で原則認可した。こうしたタイ側の努力をふまえ,例年アメリカ国務省が発表する「人身取引報告書」は,タイに対する評価を過去2年間続いた「第2段階要注視」から「第2段階」へ格上げした。

他方,人身取引問題の中で依然として国際社会の注目を集めているのが,ミャンマーから流出するロヒンギャの処遇である。タイでは2014年にロヒンギャに対する組織的な人身取引事件が発覚し,政府は国内外から大きな非難を受けた。その後ロヒンギャの漂着は減っていたが,2018年3月30日に南部グラビー県の島にロヒンギャ56人を乗せた船が漂着した。地元当局は上陸を許可せず,水や食料を与えてマレーシアへ出航させた。この対応について,国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)はただちにタイ政府を非難している。また,ロヒンギャ問題解決のための国際諮問機関委員を兼任していたコーブサック首相府相は,同機関の実効性に疑問があるとして,7月21日に委員を辞任している。ロヒンギャへの処遇はミャンマーをはじめ,マレーシア,インドネシアなど他のASEANの国々にとっても大きな課題となっており,2019年にASEAN議長国を担当するタイが,当事国のひとつとして今後この問題をどう取りあげるのかが注視される。

欧州,オーストラリア,アメリカとの関係改善クーデタ後に冷え込んだ欧米諸国との関係は,2017年末までに改善に向かいつつあった。2017年にタイ政府が行った違法操業漁船問題対策を契機として,同年12月に欧州連合(EU)がタイとの外交関係を再開する決定を下した。2018年もその流れにのり,欧州主要国と首脳レベルでの相互訪問が実現した。2月には,イタリアのモンティ外相,イギリスのジョンソン外相,フランスのルモワンヌ副外相が相次いで来訪し,ドーン外相やプラユット首相との会談を行った。この際にジョンソン英外相はプラユット首相へイギリス訪問を打診し,これを受けて6月20日にはプラユット首相が閣僚や経済界の代表を伴う大訪問団を結成して,イギリスおよびフランスを歴訪し,両国の首脳と会談を行った。

また3月には,オーストラリアで開催されたASEAN・オーストラリア特別首脳会議にプラユット首相が出席し,その前日にオーストラリアのマルコム・ブライ・ターンブル首相とクーデタ以後初となる二国間首脳会談が行われた。

アメリカとの関係は,トランプ政権成立以後にプラユット首相の訪米と首脳会談が実現するなど,2017年中に大きく改善した。2018年には,タイ米軍事演習を基軸とした多国間軍事演習「コブラ・ゴールド」が例年どおり実施され,6月にはタイ米間で懸念のひとつであった人身取引問題について,アメリカ国務省がタイ側の努力を認め報告書での評価を上げるなど,政治的には順調な関係を築きつつある。対照的に経済面では,保護貿易化を進めるアメリカ政府に対し,タイは実務レベルで慎重な対応を進めている。2017年には対米貿易の収支を検証するレポートを送ったほか,3月20日に商務省外国貿易局が鉄鋼・アルミ輸入制限措置のタイへの適用を除外するよう申請している。直接的な影響については慎重な一方,米中の貿易対立の影響について,タイの経済閣僚や官僚は楽観的にとらえている。政府はアメリカの対抗関税を回避しようとする中国や日本といった国々に商機を見出し,これらの国々に対しタイのEECへ投資するよう積極的に働きかけている。

南アジア諸国との関係構築1990年代末から2000年代初頭にかけて,タイが南アジア諸国との多国間協力や二国間自由貿易協定(FTA)の締結に積極的になった時期がある。その後,タイの国内政治混乱のなかでこれらのイニシアティブは停滞していたが,近年再びインド,バングラデシュ,スリランカ,ブータンといった国々との首脳外交やFTA交渉開始の動きが活発化している。2018年は,1月25日にニューデリーでプラユット首相とモディ・インド首相の二国間首脳会談が行われた。同会談はASEAN・インド特別首脳会議の合間に持たれ,タイがASEANとインドの物理的,外交的な橋渡し役となり,「インド太平洋協力の要となる」という点を繰り返し強調していた点は注目される。

3月15日には,バングラデシュのアブル・ハッサン・マームード・アリ外相とプラユット首相がバンコクで会談を持ち,FTA交渉開始で合意した。5月2日にはコーブサック首相府相が官民の代表を率いてバングラデシュを訪問し,「バングラデシュにとっての東南アジアの玄関口」として同国への産業開発支援を約束している。

プラユット首相は,7月にはスリランカ(12~13日),ブータン(19~20日)を歴訪し,スリランカとは2016年に開始で合意していた戦略的経済連携協定の第1回交渉を開催している。なお交渉は年内に第3回会合まで開かれた。8月30日にはベンガル湾多分野技術経済協力イニシアティブ(BIMSTEC)の第4回首脳会議(カトマンズ)が開催され,プラユット首相は加盟国間の連結性強化を訴えるスピーチを行った。

中国:一進一退の鉄道協力と飛躍する民間ビジネス協力2018年は南アジア諸国との「インド太平洋」をキーワードとした関係強化が進んだが,それはタイに対する中国の影響が相殺されたことを意味しない。むしろ中国とタイとの関係は,政府間外交を越えて官民,あるいは民間企業同士の実務的連携へと深化,拡大しつつある。11月7日,タイと中国の両政府は,包括的経済連携枠組協定に調印した。

国内外で注目を集める高速鉄道整備計画は,2017年に憲法44条によってタイ側の人事制度を刷新してスピードアップを図った結果,年末には起工式を行うに至った。2018年は,2月26日にEEC政策委員会が承認した3空港連結高速鉄道計画(総工費約2200億バーツ,総延長220キロメートル)とその入札過程が注目を集めた一方,ラオスからバンコクまで南北を結ぶ路線(バンコク=ナコンラーチャシーマー[コーラート]=ノーンカーイ)については中国側とタイ側で調整が難航している。

東部高速鉄道は,スワンナプーム,ドーンムアン,ウータパオの3空港を連結し,EECの大動脈とするべく計画されたEECの目玉事業のひとつである。タイ政府は,民間企業に対する国際入札の形で出資を募ったところ,11月にはCPグループを中心とするCPコンソーシアムと,BTSグループを中心とするグループのいずれかが落札する見通しが高まった( 「経済」の項参照)。CPコンソーシアムには,中国鉄道建設公司,中信集団,華潤集団,中国中車青島四方機車車輛といった中国企業のほか,当初は伊藤忠商事,日本の国際協力銀行,海外交通・都市開発事業支援機構が参加しており,日中協力による海外でのインフラ建設の最初の例となる期待が高まった。しかしながら,2019年1月現在も具体的な日本企業の参加は見られず,中国とタイの企業が担う可能性が濃厚である。

ノーンカーイからバンコクを結ぶ高速鉄道の建設では中国側の出資条件や設計図の仕様をめぐり交渉が難航し,6月1日に開催された第24回中タイ高速鉄道計画実務者協議は,工事遅延時の補償をめぐって物別れに終わった。またタイ側が単独で建設する予定のバンコク=コーラート間の計画は大幅に遅れており,事態を重く見たソムキット副首相が,10月8日に関係者へ進行を急ぐよう指示した。

2018年,タイ中間で飛躍的に増えたのは,むしろeコマースや技術協力など他分野における民間企業との連携であろう( 「経済」の項参照)。

メコン諸国との協力と日本2018年,タイはイラワジ・チャオプラヤ・メコン経済協力戦略会議(ACMECS)の議長国として首脳を含む閣僚級の会議を主催した。ACMECSは,2003年からタイが独自の開発支援枠組みとして提唱,推進してきたものである。6月16日に開かれた首脳会議で,タイはインフラ整備協力の推進などを盛り込んだ2023年までの中期計画(マスタープラン)を提出し,採択された。さらにプラユット首相は,インフラ開発のためのACMECS基金を創設することを提案した。これはタイ政府が出資金を拠出し,日本やほかの開発パートナーからの援助の受け皿となることを目指すものである。

メコン地域では,中国がメコン-ランツァン協力(LMC)を通じて100億ドルを超える融資を約束していることに加え,二国間でもメコン流域諸国への借款を行っている。その結果カンボジア,ラオスといった国は中国からの融資の割合が高まり,いわゆる「債務の罠」に陥る可能性も指摘されている。ACMECS基金は,こうしたメコン地域諸国の中国への依存状況を軽減する可能性を持つ。

日本はこうしたタイ政府の動きを積極的に評価し,10月に行われた日メコン首脳会議で採択した「東京戦略2018」で,ACMECSと日メコン協力の支援を謳ったほか,安倍首相とプラユット首相の二国間会談でもACMECS基金への日本の支援を確認している。 (青木)

タイにとって2019年の最大の政治課題は,下院総選挙の実施と首相選出である。2019年元日の国王による突然の戴冠式日程の通知により,すでに選挙日程は当初の2月24日から1カ月延期となった。さらにその後,タクシン派政党タイ護国党によるウボンラット王女の首相候補擁立をめぐる混乱のために,一時は選挙の実施自体が危ぶまれた。NCPOはパラン・プラチャーラット党を通じて選挙戦に加わり,選挙によって選ばれた政府となることを目指しているものの,選挙プロセスの進展次第では,たとえ選出されたとしてもその正当性に疑義が示されかねない。

経済面では,中国経済の減速や貿易摩擦に伴い不安定化する世界経済に対応していくためにも,「タイランド4.0」の具体化がより求められるだろう。そのためには外資を含む民間資金・技術や高度人材の確保がなお課題となる。PPP方式であれ,フューチャー・ファンドであれ,主要なプロジェクトを軌道に乗せることで民間の信頼を確保することが課題となるだろう。また,人材確保のためにも外国人就労の法規制はまだ検討の余地が残るように思われる。

また,2019年はタイがASEANの議長国となる重要な年である。ASEANの議長国は,アジェンダを設定し,関係国の意見を取りまとめるうえで非常に重要な役割を担う。ロヒンギャ問題をめぐっては,欧米諸国とASEAN内当事国との関係をいかにハンドルするのかが問われるだろう。南シナ海領有問題についても,中国に近い立場をとるといわれる国々と,領有権をめぐって対立する国々との利害をどう調整し,ASEANとして文書をまとめ上げるのかが焦点となる。「全方位外交」に復帰しつつあるタイが,ASEANという場でその外交的手腕をどのように発揮するのかが,大いに注目される。

(青木:地域研究センター) (今泉:新領域研究センター)

| 1月 | |

| 9日 | タイ中銀と中国人民銀行,人民元決済制度整備で合意覚書。 |

| 10日 | プラユット首相,メコン-ランツァン協力第2回サミット出席(プノンペン)。 |

| 22日 | ヤラー県の市場で爆弾テロ。死傷者21人。 |

| 25日 | 国家立法会議(NLA)特別審議委員会,下院議員選出法案を修正のうえ可決。 |

| 25日 | プラユット首相,ASEAN・インド首脳会議出席。モディ首相と二国間首脳会談。 |

| 25日 | バンコク市内で選挙実施を訴える学生デモ(~27日)。 |

| 29日 | ソンクラー県の石炭火力発電所建設計画に反対する住民が首相府前で抗議デモ。 |

| 30日 | 内閣,4月からの最低賃金引き上げと事業者支援を決定。 |

| 31日 | 司法省,インラック元首相の資産約1億1000万バーツを押収。 |

| 2月 | |

| 1日 | 東部経済回廊(EEC)政策委員会,168件のインフラ計画を承認。 |

| 6日 | 内閣,東部水資源開発10年計画を承認。 |

| 8日 | NLA,東部特別開発区法案を可決。 |

| 8日 | ソムキット副首相,福岡訪問(~10日)。 |

| 9日 | モンティ伊外相,来訪。 |

| 9日 | プラユット首相,「持続可能なタイ主義」について官僚・軍人に指示。 |

| 10日 | 民主記念塔付近で500人の反軍政集会開催。 |

| 12日 | ジョンソン英外相,来訪しプラユット首相と会談。 |

| 13日 | 多国間合同軍事演習「コブラ・ゴールド」開始(~23日)。 |

| 13日 | ルモワンヌ仏副外相,来訪。 |

| 21日 | 内務省,「持続的タイ主義」政策で住民へのニーズ聞き取り開始(~3月20日)。 |

| 22日 | NLA,選挙管理委員の新候補者7人を否決。 |

| 26日 | EEC政策委員会,東部3空港連結高速鉄道計画を承認(翌日に内閣承認)。 |

| 3月 | |

| 2日 | 選挙管理委員会,新規政党の登録受付開始(~31日)。 |

| 6日 | 内閣,福祉カード保有者を雇用する企業への特別優遇措置を承認。 |

| 6日 | 最高裁政治職者刑事法廷,タクシン元首相に通信事業をめぐる職権濫用容疑で逮捕状発行。 |

| 8日 | NLA,上下院議員選出法案を最終承認。 |

| 15日 | プラユット首相,アブル・ハッサン・マームード・アリ・バングラデシュ外相と会談。 |

| 16日 | プラユット首相,ASEAN・オーストラリア特別首脳会議の前日にタイ豪二国間首脳会談を開催。 |

| 19日 | 投資委員会(BOI),EEC投資セミナー開催。3000人超の投資家が参加。 |

| 20日 | 商務省外国貿易局,アメリカに鉄鋼・アルミ輸入制限措置の適用除外を申請。 |

| 20日 | 内閣,低所得層への少額資金貸付事業第2フェーズとして,プラチャーラット基金から職業訓練を条件とした福祉カードへの入金計画を承認。 |

| 20日 | 首相,憲法44条によりソムチャイ選挙管理委員会委員長を解任。 |

| 22日 | みずほ銀行,EEC事務局と投資誘致協力覚書を締結。 |

| 22日 | NLA,補正予算1500億バーツを可決。 |

| 24日 | タマサート大学で早期選挙実施を訴えるデモ行進。 |

| 27日 | 内閣,3空港連結高速鉄道計画を承認。 |

| 30日 | グラビー県の島にロヒンギャ56人を乗せた船が漂着。 |

| 31日 | 近隣諸国移民労働者登録の締切日。登録者約138万人で延長を決定。 |

| 4月 | |

| 1日 | 選挙管理委員会,既存政党の登録受付開始(~30日)。 |

| 1日 | 最低賃金引き上げ。 |

| 2日 | UNHCR,グラビーのロヒンギャ難民への処遇についてタイ政府を非難。 |

| 3日 | 内閣,官民連携振興法案を承認。 |

| 17日 | 内閣,パランチョン党のソンタヤー氏を首相顧問に任命。 |

| 17日 | 近隣諸国経済協力基金,ミャンマーへの45億バーツ借款供与を決定。 |

| 19日 | アリババ集団マー会長,プラユット首相らと会談。EEC計画投資支援とデジタル経済開発推進に関する覚書4件署名。 |

| 25日 | 教育省職業教育委員会,中国武漢鉄路職業技術学院と鉄道技術訓練協力覚書締結。 |

| 5月 | |

| 1日 | 茂木経産相,来訪。 |

| 2日 | コーブサック首相府相,経済使節団を率いてバングラデシュ訪問。 |

| 8日 | 内閣,ブリラムでの移動閣議で東北4県経済開発計画を承認。総額200億バーツ。 |

| 21日 | タマサート大学で約1000人が選挙実施要求の政治集会。 |

| 22日 | 工業省工業振興局,アリババ集団とビジネススクール協力覚書締結。 |

| 23日 | 憲法裁,上院議員選出法を合憲と判断。 |

| 24日 | 国家警察,仏教庁の公金横領疑惑をめぐり高僧ら4人を逮捕。 |

| 24日 | 3空港連結高速鉄道,入札仕様公示。 |

| 26日 | NLA,ILO強制労働条約2014年議定書を批准。 |

| 6月 | |

| 1日 | 第24回中タイ高速鉄道計画実務者協議開催。建設遅延時の補償をめぐり合意に至らず。 |

| 5日 | 憲法裁,NCPO団長命令53/2560号について合憲と判断。 |

| 12日 | 内閣,国家経済社会開発委員会事務局改組法案を承認。 |

| 13日 | 鴻海精密工業の載正呉副社長,ソムキット副首相と会談。 |

| 15日 | ACMECS首脳会議開催(~18日)。 |

| 16日 | タイ王室財産管理局,保有資産をワチラロンコーン国王名義へ変更。 |

| 18日 | 東部高速鉄道計画,入札開始。 |

| 20日 | 閣僚・経済界代表が英仏公式訪問(~25日)。タイ英首脳会談。 |

| 20日 | カシコン銀行,ベトナム計画・投資省と中小企業開発協力覚書締結。 |

| 23日 | チェンライ県タムルアン洞窟で少年ら13人が行方不明に。 |

| 25日 | プラウィット副首相,選管委員長と一部の政党代表が会合。選挙日程確認。 |

| 26日 | 河野外相来訪。プラユット首相と会談。 |

| 29日 | アメリカ国務省,人身取引報告書でタイの格付けを第2段階へ格上げ。 |

| 30日 | 労働省,移民労働者登録を締め切り。1.4万人が未登録状態に。 |

| 7月 | |

| 2日 | タムルアン洞窟で行方不明の少年ら13人,発見。10日に全員救出。 |

| 3日 | 内閣,高等教育・研究開発・イノベーション省設立を承認。 |

| 4日 | 最高裁,タクシン元首相に対し輸出入銀行融資をめぐる職権乱用など容疑で逮捕状発行。 |

| 4日 | 財務省,タイ国内の東西経済回廊整備の向けADBから総額34億バーツの金融支援契約に署名。 |

| 5日 | プーケット沖で観光船2隻が転覆し中国人観光客47人が死亡。 |

| 6日 | NLA,20年国家戦略を承認。 |

| 9日 | 東部高速鉄道計画の入札書類購入締め切り。31社が購入。 |

| 12日 | プラユット首相,スリランカ訪問(~13日)。戦略的経済連携協定交渉開始で合意。 |

| 12日 | 仏教団体,改正サンガ法の施行停止を求めて憲法裁に提訴。 |

| 16日 | タイ政府,西日本豪雨災害被害への義援金500万バーツを在タイ日本大使へ手交。 |

| 17日 | ソムキット副首相,訪日(~21日)。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11/CPTPP)への参加支援を表明。 |

| 19日 | プラユット首相,ブータン訪問(~20日)。 |

| 21日 | コーブサック首相府相,ロヒンギャ問題に関する国際諮問機関委員を辞任。 |

| 24日 | 内閣,ウボンラーチャタニーでの移動閣議で東北下部4県のインフラ開発計画19件を承認。 |

| 28日 | 国王誕生日の慶祝式典開催。 |

| 31日 | 内閣,零細農民の借入金負担軽減措置を承認。 |

| 31日 | 雲南省でのダム放出の影響で,メコン河沿いのチェンライ,ルーイ,ノーンカイ,ナコンパノム,ウボンラーチャタニーで洪水警報。 |

| 8月 | |

| 6日 | EEC委員会,3空港を連結する東部高速鉄道をラヨーンまで延伸決定。 |

| 10日 | JETROバンコク,工業省と共催でEECに関するワークショップ開催。 |

| 15日 | 選挙管理委員会の新委員5人任命。 |

| 16日 | EEC政策委員会,プラチャーラット官民協力メカニズムのもとで6つの新チーム発足を決定。 |

| 18日 | 商務省,メコン-ランツァン協力によるメコン研究所と貿易経済拡大覚書締結。 |

| 21日 | プラユット首相,来年の総選挙日程について2月と言及。 |

| 21日 | 内閣,南部経済回廊(SEC)インフラ計画2000億バーツを承認。 |

| 24日 | タイ中国経済貿易合同委員会第6回会合開催。17件の覚書調印。 |

| 24日 | BOIと中国国際貿易促進委員会で「タイ中国ビジネスフォーラム2018」共催。 |

| 28日 | 労働省雇用局,2419カ所の事業所立ち入り検査で,不法就労の外国人労働者1162人,事業所204カ所を摘発。 |

| 30日 | 第10回日メコン経済大臣会合。アーコム運輸相が出席。 |

| 30日 | プラユット首相,第4回BIMSTEC首脳会議に出席でネパール訪問(~31日)。 |

| 9月 | |

| 1日 | 国軍人事公布。陸軍司令官にアピラット・コンソムポン第一大隊第1管区司令官。 |

| 1日 | 移民労働者・労働者人身取引問題対策会議,5万人いるとされるベトナム人不法就労者の就労合法化措置を承認。 |

| 6日 | 「タイ国連合」のロゴ入りシャツを売っていたサムットプラカーン県の女性が拘束される。 |

| 6日 | BOI,韓国のロボット振興機関KIRIAと提携を発表。 |

| 11日 | 内閣,民主党のプティポン元下院議員を政府報道官に任命。 |

| 12日 | 下院議員選挙法,国王署名を経て官報公布。90日後に施行へ。 |

| 14日 | 政党の政治活動一部解禁。 |

| 18日 | 選挙管理委員会,各県への選挙区割り振りと議席数について官報公示。 |

| 18日 | 内閣,福祉カード保有者を対象に半年間のVAT還元を決定(2019年11月から実施)。 |

| 26日 | タイ報国党と民主党,それぞれ党本部で党員登録実施。 |

| 28日 | BOI,EECの主要インフラ計画2件への投資奨励措置を決定。 |

| 29日 | パラン・プラチャーラット党,党大会でウッタマ工業相を党首に選出。 |

| 10月 | |

| 2日 | ワチラロンコーン国王,3人の枢密顧問官を任命。 |

| 2日 | タイ中銀,CLMVとの越境QRコード決済システム開発計画を発表。 |

| 3日 | Bグリムパワー社,ウータパオ空港電力・冷水供給事業を海軍から受注。 |

| 8日 | プラユット首相,第10回日メコン首脳会議参加のため訪日。日タイ首脳会議開催。 |

| 8日 | ソムキット副首相,遅延する中タイ高速鉄道計画の早期実施を指示。 |

| 9日 | タイ中銀と中国人民銀行,通貨スワップ協定の3年延長で合意。総額3700億バーツ。人民元決済の制度整備でも覚書締結。 |

| 13日 | 20年国家戦略計画法,施行。 |

| 19日 | PTT,東部高速鉄道計画に応札しないと発表。 |

| 22日 | YouTubeで軍政批判のラップ音楽ビデオが公開。1週間で2000万回再生を記録。 |

| 24日 | マハティール・マレーシア首相来訪。プラユット首相と会談。 |

| 28日 | タイ報国党,党大会で執行部選出。 |

| 30日 | 内閣,総額4700億バーツのEECインフラ計画4件を承認。 |

| 11月 | |

| 5日 | 選管,上院議員立候補者の推薦権を付与する436団体名を公表。 |

| 7日 | タイ中包括的経済連携枠組協定,署名。 |

| 7日 | タクシン系政党タイ護国党,結党。 |

| 10日 | 民主党,党大会でアピシット現党首を党首に選出。 |

| 12日 | 東部高速鉄道計画にCPグループとBTS社が応札。 |

| 14日 | ソムキット副首相,日本国際協力銀行前田総裁と会談。 |

| 19日 | BOI,PTTのサイエンスパーク計画を認可。 |

| 20日 | 内閣,プラチャーラット基金から低所得層対策のための追加援助措置支出を決定。 |

| 20日 | タイ国鉄,EEC計画に沿った在来線の鉄道複線計画を公表。 |

| 21日 | 中タイによるバンコク=ナコンラーチャシーマー間鉄道プロジェクト監督委員会,実務者会合開催。 |

| 22日 | マープタープット港開発第3フェーズ(479億バーツ)に18社が入札。 |

| 26日 | NCPO団長命令19/2561号により国家改革・国家戦略・国民和解推進委員会設置。 |

| 12月 | |

| 9日 | 国王主導による自転車イベント実施。 |

| 11日 | NCPO団長命令22/2561号により政治活動が全面解禁に。 |

| 12日 | 下院議員選挙法,施行。 |

| 12日 | 反王政活動家3人が行方不明に(翌月22日に遺体で発見)。 |

| 17日 | 商務省通商交渉局,スリランカとの二国間FTA交渉(~22日)。 |

| 17日 | 中国通販大手の京東,タイ商務省国際貿易振興局,デジタル経済社会省デジタル経済社会委員会事務局,タイ商工会議所大学と覚書3件を締結。 |

| 19日 | 金融政策委,政策金利を0.5%引き上げて1.75%に。 |

| 19日 | ソムキット副首相,訪中。中国企業向けに,投資促進特別措置導入決定。 |

| 27日 | 国家汚職防止取締委員会,プラウィット副首相の資産申告に違法性なしとして捜査終了を発表。 |

(注) 各省の大臣官房は省略。

(出所)NCPO命令,官報など。

(注) カッコ内は軍・警察における階級。

(出所)官報を参照。

(注) カッコ内は任命日。

(出所)官報および警察ウェブサイト。

(出所)タイ中央銀行(http://www.bot.or.th/)。

(注) 2017年,2018年は暫定値。

(出所)国家経済社会開発委員会事務局(http://www.nesdb.go.th/)。

(注) いずれも暫定値。国家経済社会開発委員会事務局では2015年から過去すべてのGDP統計を固定基準年方式から連鎖方式に変更した。

(出所)表2に同じ。

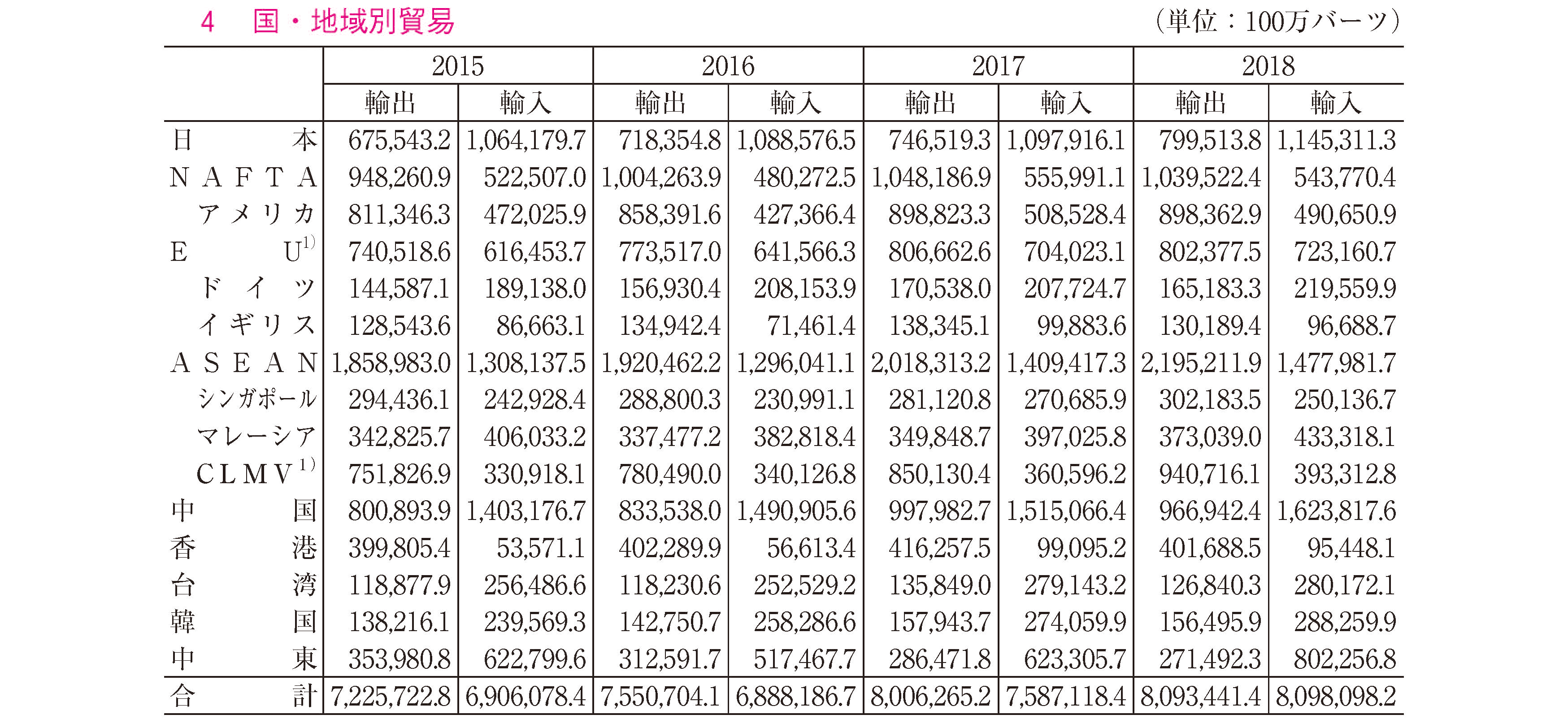

(注) 1)EUは28カ国の合計値(クロアチア含む)。CLMVはカンボジア,ラオス,ミャンマー,ベトナムの合計値。

(出所)表1に同じ。

(注) 2017,2018年は暫定値。

(出所)表1に同じ。