2019 年 2019 巻 p. 309-336

2019 年 2019 巻 p. 309-336

ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の批判勢力に対するけん制の動きは,5月の最高裁判所長官の解任でひとつのピークに達したといってよい。憲法規定による弾劾裁判を経ずに解任したことで,法の手続き軽視と司法の独立性が損なわれたことを非難する声があがっている。ドゥテルテ大統領の強硬姿勢は,違法薬物取締りや対テロ作戦などでも続いている。批判はあるが,それでも大統領支持率は高い。不正や汚職疑惑のある政府高官の解任も容赦なく,後任人事に国軍出身者を登用する例が増えてきた。大統領派が圧倒的多数を占める議会では,2019年中間選挙を控え,議員の利害が優先される形で上下両院議長が交代した。なお,懸案となっていたミンダナオ和平プロセスはさらに一歩前進し,現行より拡充された自治地域設置を規定するバンサモロ組織法が成立した。同法は2019年初めに予定されている住民投票を経て,実施される見込みである。一方,中断していた共産主義勢力との和平交渉は交渉再開に至らず,国軍が警戒を続けている。

経済は物価上昇の影響が懸念されつつもどうにか好調を維持し,実質GDP成長率は6.2%であった。消費者物価上昇率が3月に政府目標の上限である4%を超えたため,中央銀行は政策金利の引き上げを5月から5回連続で実施した。財政では,包括税制改革の第2弾で審議が停滞した。そして2019年度予算法案は中間選挙を控えて利益誘導に傾きがちな下院と,迅速な予算執行や不正による浪費を避けたい行政側や上院との対立により,未成立のまま越年した。

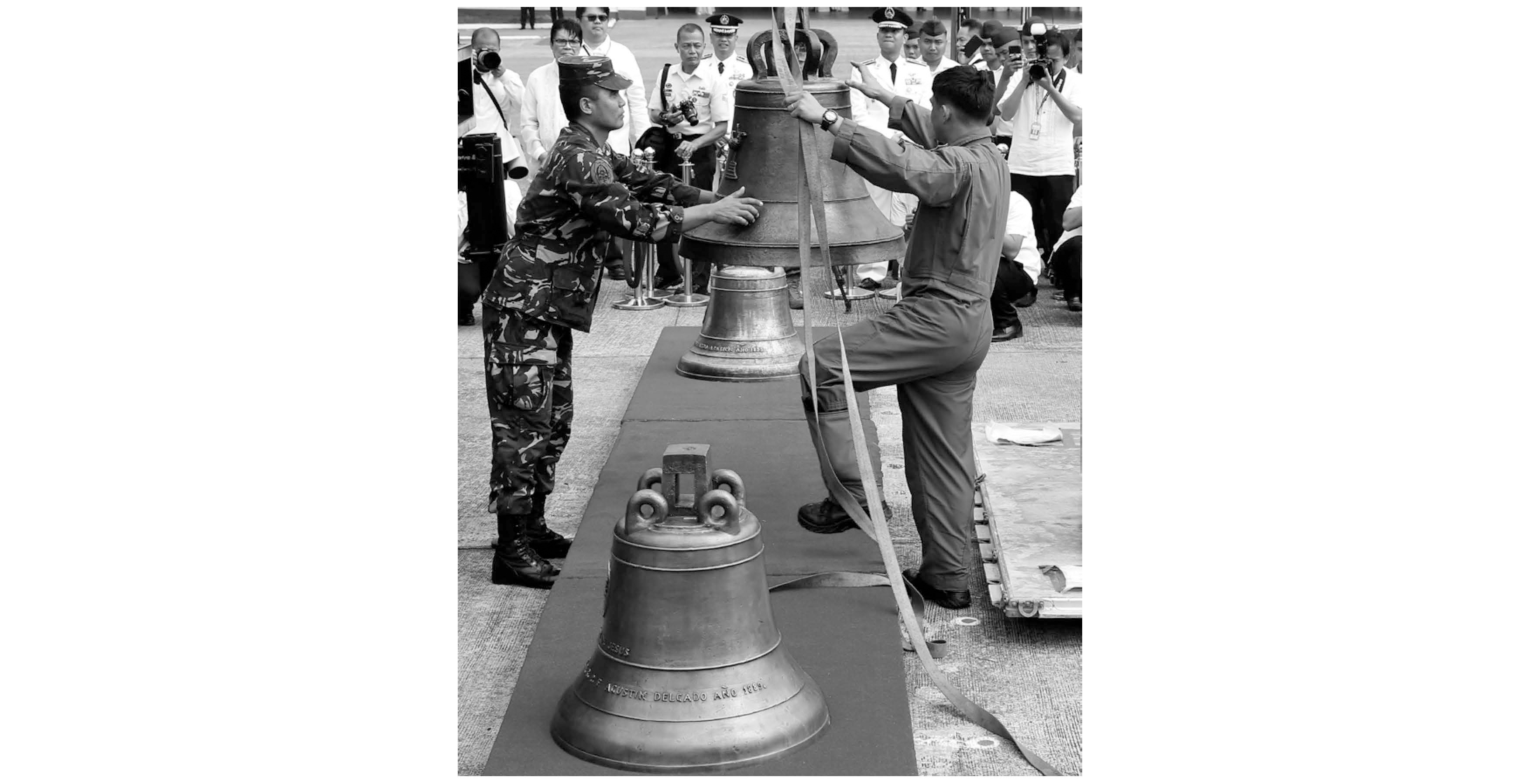

対外関係では,中国の習近平国家主席が同国の国家主席としては約13年ぶりに来訪し,両国の融和ぶりを示した。アメリカとは同盟関係を維持している。1901年にアメリカ陸軍が戦利品として東サマール州の教会から持ち去った「バランギガの鐘」3口が約117年ぶりに返還された。そのほか,クウェートとはフィリピン人海外就労者の殺害事件や処遇をめぐって関係が一時悪化した。

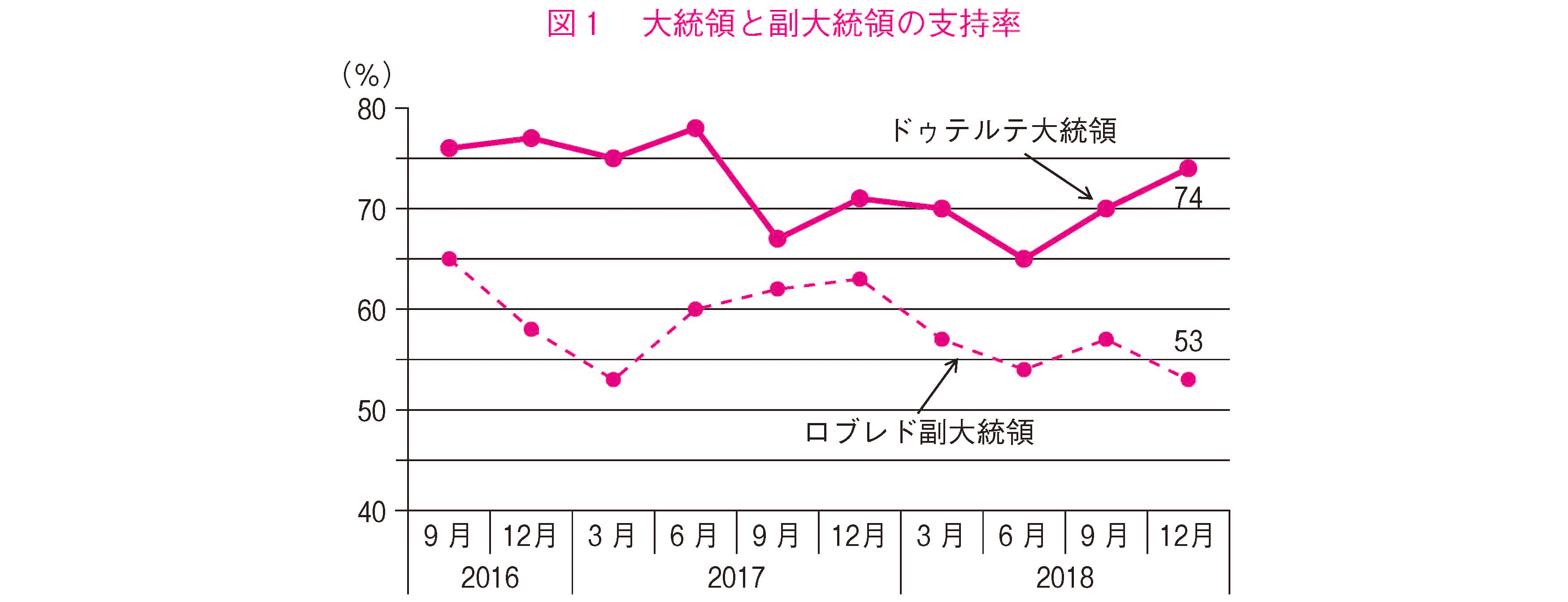

ドゥテルテ大統領の強硬姿勢は違法薬物取締りや対テロ作戦などで続いている。乱暴な発言も相変わらずで,批判勢力に対する「口撃」は容赦ない。カトリック教会や司教のみならず,神までも侮辱するような発言が飛び出し,後に大統領本人が「ジョークのつもりだった」と言い訳する場面もあった。そうしたなか,2018年前半に若干下げていたドゥテルテ大統領の支持率は後半に盛り返し,12月に74%となった(図1)。前半の支持率低下は,2018年1月に導入された一部品目の物品税引き上げや原油価格上昇によるインフレ,それにカトリック教会に対する暴言などが影響したと思われる。ただ,後述するようにドゥテルテ大統領の口先だけではない強硬な取り組みや,政治家や官僚の不正・汚職はもとより犯罪全般を憎む姿勢は広く市民に共感されており,この型破りな大統領ならば社会を変えてくれるという期待が支持率の高さにつながっていると考えられる。

(出所)Social Weather Stations(http://www.sws.org.ph/)資料より作成。

行政府では2017年に続いて政府高官の退任が散発した。閣僚級では4月にバイタリーノ・アギレ司法長官が辞任した。複数の大物麻薬容疑者を不起訴処分としていたことにドゥテルテ大統領が立腹したと伝えられ,自ら辞任を申し出た。 5月にワンダ・テオ観光長官が不正疑惑浮上により解任され,11月にモロ・イスラーム解放戦線(MILF)や共産主義勢力との和平交渉を主導してきたヘスス・ドゥレサ和平プロセス大統領顧問が部下の汚職の責任をとって辞任した。ほかにも,複数の政府高官が不正・汚職疑惑で解任されている。また,共産主義勢力との和平交渉中止に伴い,左派活動家らも政権から去った。さらに,2019年中間選挙出馬のため,ピーター・アラン・カエタノ外務長官とグィリン・マモンディオン技術教育・技能開発庁長官が10月に辞任した。

退任者の後任を決める政府高官人事において,国軍・警察元幹部の登用が目立つようになっている。2018年12月末時点で少なくとも40人いるとされ,閣僚級ポストではその約3分の1が国軍・警察元幹部だと指摘されている。例えば2018年内に任命されたロランド・バウティスタ社会福祉開発長官,グレゴリオ・ホナサン通信長官,エドゥアルド・アニョ内務自治長官,カリト・ガルベス大統領和平プロセス顧問らもそうで,後者2人はドゥテルテ政権の国軍参謀総長であった。なお閣僚級ではないが,レイ・レオナルド・ゲレロ関税局長も2018年4月まで国軍参謀総長の任にあり,海事産業庁長官を経て関税局長になった。ドゥテルテ大統領は,上長の命令や組織の決定事項に忠実に従う軍人気質を好む傾向にあると言われている。

最高裁長官を解任し,上院議員の逮捕目論む政権による批判勢力に対する容赦ないけん制も続いている。5月にマリア・ルーデス・セレノ最高裁長官を解任に追い込み,9月にはアントニオ・トリリャネス上院議員の恩赦無効と逮捕を目論んだ。

セレノ最高裁長官はドゥテルテ大統領の強硬な違法薬物取締りや故マルコス元大統領の英雄墓地への埋葬,そしてミンダナオ戒厳令布告などに批判的な見解を示していた。そのため,ドゥテルテ大統領はセレノ長官を「敵」とみなし,辞任を促す発言を繰り返していた。憲法規定により最高裁長官の罷免は弾劾裁判で判断される。そこで,セレノ長官に対する弾劾発議提案が2017年,ドゥテルテ大統領の支持者達により議会に提出されていた。ところが議会の対応は遅く,とくに弾劾裁判を実施することになる上院が早々に難色を示したことから,ホセ・カリダ検事総長が次の手を打った。3月にセレノ長官の資格要件を問う権限開示請求(quo warranto petition)を最高裁に提起したのである。問題視した資格要件とは,2012年当時のセレノ最高裁判事が長官職に応募する際,提出すべき直近10年分の個人資産・負債・純資産に関する書類が不完全であったという点である。最高裁は5月,セレノ長官を除く判事14人で審理を行い,憲法の定める最高裁長官の罷免手続きは弾劾裁判のみに限られてはいないと解釈したうえで,書類不完全の事実をもってセレノ長官を不適格と判断し,即刻解任した。セレノは2012年当時,52歳の若さでアキノ大統領より最高裁長官に任命された。最高裁判事は70歳定年のため,この先,複数の年長判事を差し置いて長官職を務めつづけることになり,それに対する多少のやっかみも今回の判決の背景にあったと推測されている。なお,弾劾裁判以外の方法で最高裁長官を解任したことにつき,同判決の少数派判事を含む一部の法律家は,本来ならば弾劾裁判を経て罷免すべき人物が権力者に批判的だというだけで容易に解任されるという悪しき前例を作ったと指摘している。また,法の手続きが軽視されたことに加え,司法の独立性が損なわれたことを非難する声もある。最高裁長官の任期途中の解任は,2012年のベニグノ・アキノ前政権下で行われたレナト・コロナ最高裁長官の弾劾に続き,2例目となった。

けん制の矛先は,ドゥテルテ大統領に批判的でかつ同氏や親族の不正疑惑をしぶとく追及するトリリャネス上院議員にも向けられた。トリリャネスは元海軍大尉で2003年,当時のグロリア・マカパガル・アロヨ大統領や国軍幹部の汚職や不正を非難し,アロヨ大統領の退陣を求めて武装兵士300人超とオークウッドホテルを占拠した事件の首謀者である。事件後に逮捕・勾留されるも,2007年11月には自らの公判中にマカティ市地裁から抜け出し,ペニンシュラ・ホテルに籠城して再びアロヨ大統領の退陣を求めるという事件も起こしている。その一方で,2007年5月に実施された上院選には,刑の確定前ということで勾留中の身分でありながらも出馬して当選し,2013年に再選して現在に至る。なお,2007年上院選出馬の際にトリリャネスは海軍を退役し,また,2011年には当時のベニグノ・アキノ大統領によって恩赦が付与され,その時点で進行中であった軍法会議と刑事裁判はすべて無効となった。ところがドゥテルテ大統領は8月末,トリリャネス上院議員の恩赦無効を宣言し,国軍・警察には同氏の身柄確保を,国軍と司法省には恩赦のため審理無効となった2003年と2007年両事件に係る軍法会議と刑事裁判の復活を指示した。恩赦無効宣言の理由は,トリリャネスが恩赦手続き時に罪を認めて恩赦申請をしていなかったというものである。カリダ検事総長が恩赦申請書の有無を国軍と国防省に確認したところ,書類の存在を確認できなかったとされている。宣言後,司法省は2003年と2007年の事件をそれぞれ審理していたマカティ市地裁第148支部と同第150支部に逮捕状を請求した。ただ,身柄確保を指示された国軍・警察はただちに出動することはせず,あくまで逮捕状発行を待つという姿勢を堅持した。他方,トリリャネスは上院施設内に立てこもり,9月6日,最高裁に逮捕命令取り消しを訴えた。最高裁は9月11日,逮捕命令取り消しには応じず,マカティ市地裁への審理差し戻しと法手続きの順守を言い渡した。

その後の地裁両支部の判決は異なった。先に判断を下した第150支部は,トリリャネス側が恩赦申請書の提出事実を原本コピー等で証明しないかぎり恩赦申請の事実を認めないと判断し,9月25日に逮捕状を発行した。ただし,保釈を認めて身柄は拘束していない。他方で第148支部は,2011年恩赦が正当な手続きを踏まえたもので,恩赦による審理無効に変わりはないとし,10月22日に公訴を棄却した。問題となったトリリャネスの恩赦申請書については,その正式な授受を当時の国軍関係者が予備審問中に証言し,そのうえ,同申請書を本人が掲げている場面が当時のテレビ局によって録画されていることも明らかになった。そのため,申請書原本がなぜ紛失しているのか疑問視されている。

なお,トリリャネス上院議員に対しては,ダバオ市地裁からも4件の逮捕状が発行された。ドゥテルテ大統領の息子の違法薬物取引や密輸の関与を追及したため,逆に名誉棄損で訴えられていたもので,いずれも保釈された。

上下両院議長が交代上下両院議長は会期中の3年間,各議院で選出されたひとりの有力議員が継続して務めることが多いが,時に交代劇もある。2018年はその両ポストで動きがあった。上院は,ドゥテルテ大統領の所属政党PDP-Laban党首でもあるアキリノ・ピメンテルIII議員が2016年政権交代後から議長に就いていた。だが,憲法改正手続きなどをめぐって上院軽視の発言を繰り返すパンタレオン・アルバレス下院議長に強く抗議せず,上院の立場が弱まることを恐れた他の上院議員らが,ピメンテルの議長としての力量を懸念するようになっていた。また,ピメンテルは2019年中間選挙で再選をねらう大統領寄りの多数派議員を差し置いて彼らの政治的ライバルをPDP-Labanに招き入れてしまうなど,上院議員の中にはピメンテルの党首としての行動に不満を募らせる者もいたようである。こうした事情が重なり,上院議長解任の動きが発生した。それを察知したピメンテル本人は5月,自ら議長退任を表明し,後任にはそれまで多数派院内総務に就いていたヴィセンテ・ソト議員が選出された。

下院は,7月末の第3会期開会日に元大統領のアロヨ議員を新たに議長に選出した。背景には,ドゥテルテ大統領の腹心ともされるアルバレス下院議長の差別的かつ高圧的な姿勢に,他の議員らの不満が高まっていたことがある。また,アルバレスはドゥテルテ大統領の娘でダバオ市長のサラが地方政党を立ち上げた際には「野党」呼ばわりしており,ほかにもアルバレスの言動を強く嫌ったサラが,下院議長交代を水面下で画策したとみられている。

アロヨ議長は多数派に属し,過去に大統領や副大統領,上院議員なども経験した老練な政治家として認識されている。議員としては今期3期目で再選がなく,ドゥテルテ政権の閣僚らと対等な立場で渡り合えることも議長に推挙された背景にあると考えられる。アロヨ議長はさまざまな法案審議が迅速に進むよう細かく目配りする実務家の面を見せる一方で,強引さも併せ持っていたようである。連邦制導入を目指す憲法改正決議では,ドゥテルテ大統領が設置した憲法改正諮問委員会の提出草案ではない独自案を12月,半ば強引に可決させた。また,新議長選出に伴い下院役員や主要な委員会委員長にはアロヨに近い議員らが就任し,後述するように2019年度予算案審議で行政側と対決姿勢を強めるようにもなった。

「麻薬撲滅戦争」の継続強硬な違法薬物取締りは継続中である。国家警察と麻薬取締庁の報告によると,ドゥテルテ政権発足直後の2016年7月1日から2018年11月30日までの間,摘発捜査中に殺害された容疑者は5050人で,逮捕者は16万4265人,うち逮捕された政治家や公務員は606人であった。また,押収された覚せい剤は3294キログラムで,末端価格にして約184億ペソになる。

違法薬物取引の関与が疑われる地方政治家の殺害事件も引き続き多数発生している。例えば,セブ州ロンダ市では2月に副市長が,そして9月に市長が何者かに殺害された。バタンガス州タナウアン市でも7月に市長が市庁舎の国旗掲揚式出席中に射殺された。政治家と薬物の関係が広く疑われるなか,アニョ内務自治長官代行は7月,ドゥテルテ政権下で地方自治体首長186人の警察監督権を剥奪したことを明らかにした。違法薬物取引もしくはテロ活動支援に関与している疑いがその理由としてあげられた。

覚せい剤の密輸摘発も続いている。麻薬取締庁と関税局は8月,マニラ国際コンテナ港で合計約355キログラム(末端価格約24億ペソ)の覚せい剤が詰め込まれていた磁気リフター用大型容器2基を差し押さえた。さらに数日後,今度は麻薬取締庁がカビテ州内の倉庫で空の大型容器4基を差し押さえ,検証の結果,合計約1.6トン(同約110億ペソ)の覚せい剤が詰め込まれていた可能性を明らかにした。ところが,その事実認定をめぐって麻薬取締庁と関税局で見解が食い違い,イシドロ・ラペニャ関税局長は遅れて発見された大型容器4基に覚せい剤は詰め込まれていなかったという見解を示した。ただしその後,関税局内部の証言によって税関のX線技師が容器内部の物体の存在を見過ごしたらしいことが明らかになり,ラペニャは前言を撤回した。本来なら水際で取り締まるはずの関税局の失態と誤認騒ぎによりラペニャは関税局長を解任され,ドゥテルテ大統領は10月末,「関税局を国軍管理下に置く」とまで言い出した。ちなみに,解任されたラペニャは元警察幹部でダバオ市警察本部長を務めたことがあり,ドゥテルテ大統領とは旧知の間柄である。解任後に横滑りで技術教育・技能開発庁長官(閣僚級)に任命され,この人事自体も物議をかもした。

前代未聞の大規模な密輸と一連の騒ぎを受け,議会も関係者を招致して事態把握に乗り出した。前述した関税局内部の証言も,その過程で引き出されたものである。関係者招致とヒアリングを実施した上院ブルーリボン委員会による最終報告書では,「フィリピンでは覚せい剤の密輸が容易であり,警察や関税局,麻薬取締庁の職員なども加担している」と結論づけ,関係者の刑事告発の必要性を指摘した。12月には麻薬取締庁が,そして2019年1月には国家捜査局が関係者40人超を司法省に告発している。

なお,ドゥテルテ大統領による強硬な「麻薬撲滅戦争」は「超法規的殺人」として国内外の人権団体などから強く非難されている。国際刑事裁判所による予備審査開始の決定が通知されたことを受けて,ドゥテルテ大統領は3月,同裁判所設置に関するローマ規程の批准を取り消す,すなわち脱退すると発表した。

注目された汚職事件の判決過去の汚職事件に関する判決2件に注目が集まった。1件目は下院議員で元大統領夫人のイメルダ・マルコスに対して11月,サンディガンバヤン(公務員特別裁判所)が下した有罪判決である。大統領夫人時代にスイスに設立した7つの私的財団を通して約2億ドルの資金を管理・運用していたことにつき,サンディガンバヤンは7件の汚職罪で1件あたり約6~11年の禁錮を命じ,逮捕状も準備した。1965年から1986年にかけてマルコス大統領夫人であったイメルダは,国民議会議員やマニラ首都圏知事,環境居住大臣などの公職に就いていた。当時の憲法や汚職・腐敗防止法は,公職在任中に私企業より私的利益を得ることを禁じている。判決後,89歳と高齢のイメルダは保釈され,弁護団は控訴した。なお,イメルダに対する有罪判決は,別件の汚職事件に対する1993年判決に続いて2件目であるが,先の判決は1998年に最高裁が覆して無罪となった。彼女に対してこれまで28件あるとされた刑事訴訟は,今回の案件が最後になる。

2件目は,同じくサンディガンバヤンが12月,財政資金横領事件(ポークバレル事件)でラモン・レビリャ前上院議員に下した無罪判決である。ポークバレル事件とは,2013年に違憲判決が出された国家財政の「優先開発支援資金」(PDAF,通称ポークバレル)に端を発する。各議員に割り当てられた同資金の一部が実在しないNGOや議員親族が経営する企業・団体などを通じて流用ないし横領され,その額は約100億ペソと推定される大規模な政治汚職事件である。2014年には当時の上院議員3人と関係者らが相次いで逮捕・起訴され,そのうちの1人が約2億2450億ペソの横領容疑をかけられたレビリャであった。今回はこの一連の事件の最初の判決ともあって,大いに注目が集まった。公判では,レビリャの親族が所有する休眠状態の会社に出所不明の大金が入金されていたなど,横領容疑を裏付けるような情報が資金洗浄防止委員会から寄せられてもいたが,サンディガンバヤンは公訴事実にまだ合理的な疑いが残るとしてレビリャを無罪にした。ところが,側近の男とNGO代表者で横領計画首謀者の女が有罪となり,そのうえレビリャを含む全員に約1億2450万ペソの返還が言い渡されたため,資金返還まで言い渡しながらレビリャ1人を無罪としたことを不可解だと見る向きもある。レビリャはほかにも16件の関連事件で起訴されているが,本件で無罪判決が出たため2019年の上院選に出馬する。

バンサモロ組織法が成立ミンダナオ和平プロセスが大きく前進した。バンサモロ自治地域設置法案が議会で可決され,7月にドゥテルテ大統領が署名して成立した。モロ・イスラーム解放戦線(MILF)と和平合意した2014年から約4年をかけての成立となった。「バンサモロ組織法」と呼ばれる同法は,2019年1月と2月の2回に分けて実施される住民投票で批准の可否が決まる。

同法案の審議過程では,現行のムスリム・ミンダナオ自治地域(ARMM)よりもさらに自治権拡充を目指すMILF側と,1987年憲法に基づく国家主権の保持を最優先とする上下両院議員やイスラーム勢力の権力拡大に危機感を抱くミンダナオ選出の非イスラーム議員らの間で議論が紛糾した。素案はドゥテルテ大統領が2017年に再任命したバンサモロ移行委員会が議会に上程したもので,争点の範囲は内陸水域や天然資源,治安,財政,金融,司法,教育,保健など多岐にわたった。ただし,その内容は中央政府と自治政府の権限配分もしくは利益配分のあり方にほぼ集約されるといえるだろう。そのほか,中央政府から配分される一括交付金の規模や現金譲渡の際の条件有無,自治地域参加を決める住民投票の回数やその母体となる自治体の投票結果を考慮するかどうかなども議論になった。さらに1987年憲法との整合性も厳しく確認され,疑わしい表現や文言は排除された。

ドゥテルテ大統領は同法案を緊急法案に指定して早期可決を求めていたが,自治地域参加を決める住民投票において,母体となる自治体の投票結果の考慮有無をめぐり決着がつかず,議会はドゥテルテ大統領の判断を仰ぐことになった。バンサモロ移行委員会や上院は考慮の必要なしとしていたのに対し,下院は2001年のARMM参加地域拡大を決める住民投票と同様に必要ありと提案していた。2001年の住民投票時,母体となる自治体の反対票多数により北コタバト州の39バランガイとラナオ・デル・ノルテ州の6町がARMMに不参加となった経緯がある。それでもドゥテルテ大統領は前例と判例を踏襲して下院案を支持した。

最終的に,ARMMよりも資金力や権限が拡大した自治地域が設置される見込みになった。住民投票後に完全実施となれば,3万人から4万人のMILF戦闘員が武装解除される予定である。ミンダナオ南西部には現在,IS(「イスラーム国」)に感化された過激派が存在し,戒厳令下で掃討作戦が実施されている。そのため,自治地域設置がこの地域の治安改善の契機となることが大いに期待されている。

共産主義勢力とは交渉せず共産主義勢力との和平交渉を断続的に続けてきたドゥテルテ政権だが,2018年は正式な交渉を一度も実施せず,再び対立姿勢に転じた。2017年11月の和平交渉中断後,司法省がフィリピン共産党(CPP)とその武装組織である新人民軍(NPA)をテロ組織に,そして関係者ら600人超をテロリストに指名するようマニラ地裁に申し立てたが,2018年内に判断は下されていない。それでもドゥテルテ大統領側は水面下で交渉再開を画策していたが,正式交渉再開を6月末に見据えた同月半ば,突如交渉中止を発表した。これまで共産主義勢力の統括組織である民族民主戦線(NDF)と締結してきた合意文書の内容を,すべて見直す必要があるというのがその理由である。だが実際には,CPP/NPAが和平交渉中の停戦状態を利用して勢力拡大のための勧誘や暴力的な反政府活動を継続していることを不誠実だと主張しつづけてきた国軍が,和平交渉再開に強い抵抗を示したとみられる。

CPP/NPAの反政府活動は収まる気配がなく,国軍兵士・警察官に対する襲撃事件や民間施設・機器の破壊活動が散発した。10月にはネグロス・オクシデンタル州サガイ市の砂糖農園で農民らがNPAらしき武装集団に襲撃され,9人が死亡するという事件が起きた。なお,選挙が近くなるとNPAによる恐喝事件が多発することから,政府は11月,NPA監視と治安維持を目的にビサヤの4州に国軍・警察の追加派兵を指示した。そして12月,CPP/NPAの活動を強く警戒する国軍の進言により,共産主義勢力との戦闘終結を目指すタスクフォースの設置を決めた。今後はNDF幹部との和平交渉を経ずに直接CPP/NPAに働きかけ,NPA戦闘員の投降を促す。またそのために,政府諸機関や地方自治体,コミュニティー,市民団体などをも巻き込んだ挙国体制で臨むとしている。

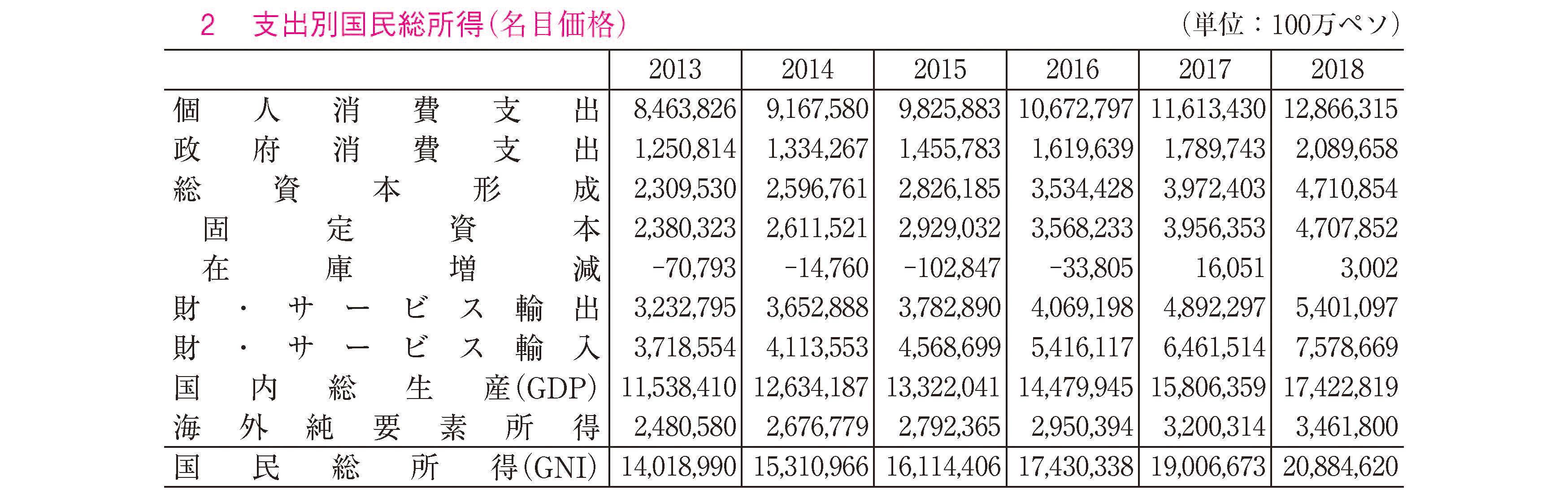

2018年の実質国内総生産(GDP)成長率は6.2%であった。前年より0.5ポイント減速したが,6%台の成長を維持している。海外就労者の送金が反映される海外純要素所得の増加は3.7%で,実質国民総生産(GNI)成長率は5.8%であった。

支出別では,GDPの7割を占める個人消費が5.6%増と前年よりわずかに減速したものの,政府消費が12.8%増,固定資本形成が13.9%増といずれも2桁の伸びで経済成長に寄与した。2018年半ば以降のインフレが個人消費の減速をもたらしたと推測されている。輸出は11.5%増,輸入が14.5%増で輸入の伸びが大きく,純輸出(輸出-輸入)としてはマイナスに寄与した。

産業別では,農林水産業が0.8%増と停滞し,鉱工業は6.8%増(うち製造業が4.9%増),サービス業が6.6%増といずれも前年に比べて減速した。ただし,内訳を見ると建設業や電気・ガス・水道,運輸・通信業,公務などで伸び率が加速しており,インフラ関連事業が前年より好調であったことがうかがえる。

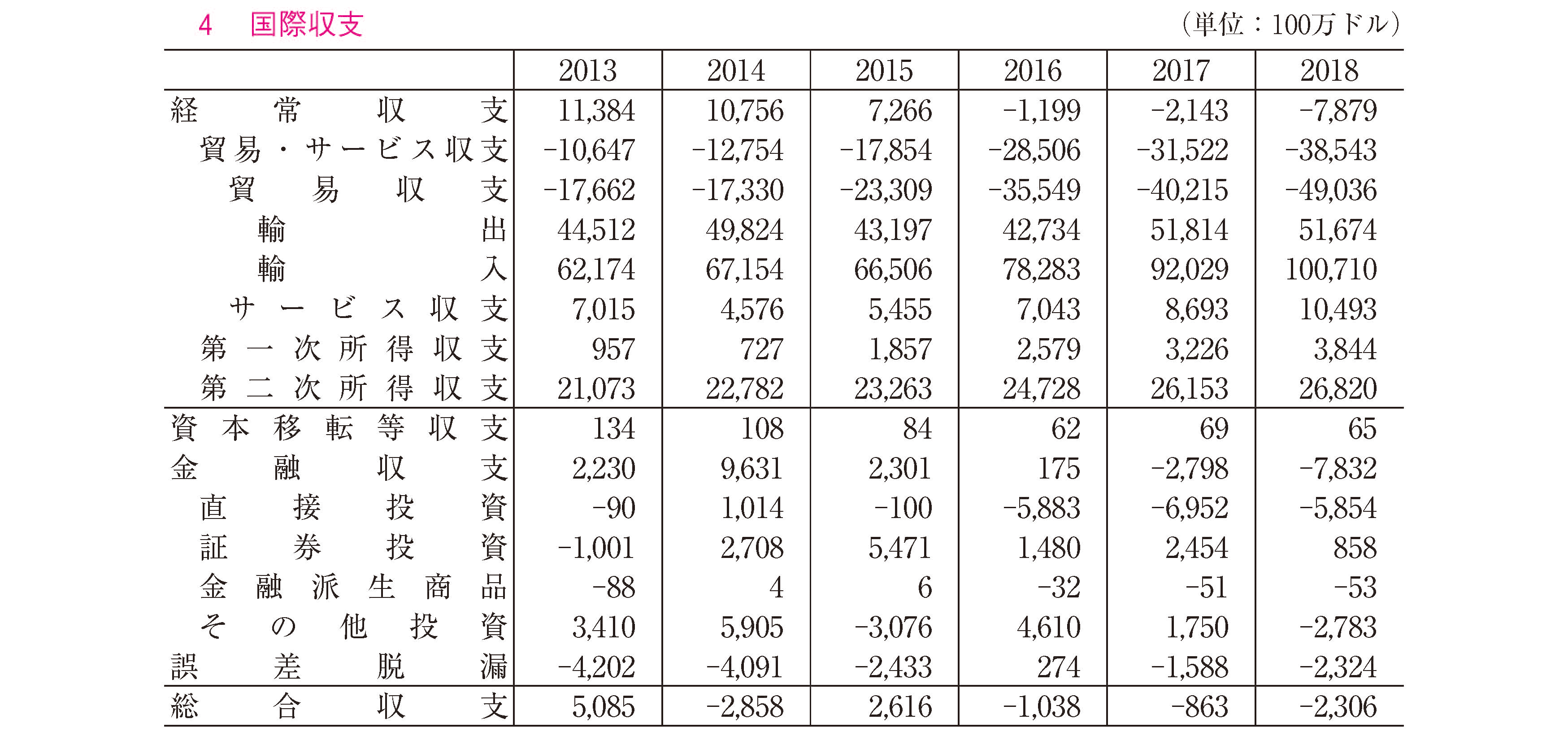

財貿易は,輸出額が前年比1.8%減の675億ドル(速報値),輸入額が同13.4%増の1089億ドル(同)であった。輸出では,過半を占める電子製品が2.8%増であったものの,ココナツ製品や砂糖などの一部農産品や木材製品,化学品などで減少した。輸入では,資本財や中間財,燃料などで全般的に増加した。なお,貿易赤字額は前年より51.4%増えて414億ドル(同)に拡大し,それが経常収支にも影響して同赤字額が約79億ドル(同)となり,前年の3倍以上に膨らんだ。

国際収支統計による海外直接投資流入額(実績額)は前年比4.4%減の約98億ドルであった。そのうち,親会社等からの資金流入である負債性資本が最大の約67億ドルを占め,前年比11.4%増であった。減少したのは再投資収益と新規株式資本流入額で,前者は0.4%減の約9億ドル,後者は33.3%減の約23億ドルであった。製造業や電気・ガス・水道などで海外からの新規流入額が減少した。一方で,海外直接投資の認可額は通年で増加した。認可総額約1790億ペソのうち,製造業が約851億ペソ,電気・ガス・水道が約300億ペソ,管理・支援サービス業が約201億ペソと,いずれも前年より大きく増加している。国別では中国が約507億ペソと日本の約197億ペソを抜いて最大であった。

通貨ペソは2017年に比べてさらに下落し,1ドル当たり50ペソ台で推移した。9月には一時54ペソ台にまで下げていたが,12月には52ペソ台後半に持ち直した。消費者物価上昇率は年平均5.2%で,政府目標の2~4%を大きく超えた。月別では,3月に4.3%と目標上限の4%を超え,そのまま上昇して9月と10月は6.7%に達した。その後,12月は5.1%に若干下げた。背景には国際原油価格の高騰による国内燃料価格の上昇,自然災害の影響やコメ不足懸念による食料品価格の上昇,税制改革による一部物品税の引き上げ,通貨ペソの下落による輸入品価格の上昇などがある。なお,物価統計については基準年をそれまでの2006年から2012年に変更した。インフレは後述する金融政策の変更をもたらした。

雇用面では,完全失業率が5.3%と前年よりわずかに改善したが,失業者数は約230万人で依然として多い。また,就業者のうち労働時間を追加希望する人達を指す不完全就業率は16.4%と前年より若干悪化した。

そのほか,株式市場ではフィリピン株価指数(PSEi)が1月29日に市場最高値9058.62を記録したが,その後は上下しながら7000台にまで下落し,2018年末の取引最終日の終値は7466.02であった。株式市場の乱高下も影響し,年初に8社ほどが予定していた新規株式公開は不動産開発の1社のみが実施した。

2019年度予算は未成立2018年の中央政府財政収支(現金ベース)は,収入が2兆8502億ペソ,支出が3兆4084億ペソで,約5583億ペソの赤字であった(対GDP比3.2%)。ドゥテルテ政権が注力しているインフラ整備関連の支出額は約8862億ペソで,対GDP比では5.1%と推定される。同比率を7%まで引き上げるのが政権の目標である。

2018年は所得税減税や一部物品税の引き上げなどの包括税制改革第1弾が施行され,税収入は前年比14%増となった。それに伴い,税収入のGDPに占める割合も14.7%に上昇したが,目標としていた15.4%には届かなかった。インフラ整備等に必要な財源確保のため,ドゥテルテ政権は第5弾まであるとされる包括税制改革を進めている。財務省はすべての法案を7月末までに議会に上程し,下院は財務省案に修正を加えた法案を2018年末までにほぼ可決した。ところが,上院では法人税引き下げと優遇税制の見直しを軸とする第2弾でつまずいた。優遇税制見直しに対するビジネス界や外国人商工会議所などからの強い抵抗により,法案審議が停滞した。2019年中間選挙後に改めて審議が開始される予定である。

2019年度予算案審議でもつまずいた。ドゥテルテ政権は7月末,議会開会と同時に2019年度予算法案を上程した。ところがその後,2019年中間選挙を控えて利益誘導に傾きがちな下院に対し,政策遂行のため迅速に予算執行したい行政側や不正による浪費を懸念する上院との間で攻防戦となり,予算法案はついに年内未成立のまま越年した。

2019年度予算法案をめぐっては,次の3点において対立した。第1に,予算行政管理省が2019年度から導入しようとした現金ベースの支出管理をめぐる対立である。これまでは発生主義ベースで,契約を予算年度内に行えば,実際の物品納品や役務提供とそれに対する支払いの翌年度持ち越しが認められていた。これを単年度の現金ベース管理にして予算の年度内消化を早め,さまざまな行政サービスやインフラ整備を迅速に進めることが政府のねらいである。ところが下院は強く反対し,折衷案として翌年度の6カ月目までの支出が認められることになった。第2に,道路委員会(Road Board)の廃止をめぐる対立である。道路委員会は自動車登録税を財源とする別会計資金を管理する機関で,同資金は道路の維持管理や安全装置の整備などのために支出される。ただ不正支出が多く,汚職の温床であると指摘されていたことから,アルバレス下院議長の主導で道路委員会の廃止法案が5月に可決されていた。ところがアロヨ下院議長になって方針を変え,廃止を撤回した。そのため,廃止に賛成な上院や大統領府とは大きく対立していたが,最終的には下院が廃止に合意し,徴取した税金は一般歳出に統合されることになった。第3に,一部の使途詳細不明な資金計上とその配分責任をめぐる対立である。予算審議を率いる下院役員が,上程された予算法案に修正を加えた際,一部の地区に対して公共事業を軸とする相当額の資金を割り当てたようで,それに気づいた少数派議員らが政治的意図を持つ不適切な配分があること,すなわちポークバレルの存在を疑い,公にした。ポークバレルは予算法成立後に使途や支出先が議員裁量で特定される慣行があるため,2013年に最高裁によって違憲判決が出されている。予算案可決後,ロランド・アンダヤ多数派院内総務がその存在を認める発言をしたことで,上院からも非難の声があがった。そこで下院は責任の矛先をかわすためか,議会上程前の予算案編成責任者であり,前出の2争点でも下院と対立していたベンジャミン・ジョクノ予算行政管理長官の作為と不正を指摘し,同長官の更迭をドゥテルテ大統領に進言した。こうした一連の動きは下院役員に対する上院の不信感を高めるのみならず,予算法案の成立を遅らせた。

政策金利引き上げ消費者物価上昇率が3月に目標上限の4%を超え,その後さらに上昇を続けるなか,フィリピン中央銀行は5月から政策金利を5回連続して引き上げた。年初から3.0%であった翌日物借入金利(逆現先レート)を5月に3.25%へ引き上げると,その後,6月に3.50%,8月に4.0%,9月に4.5%,11月に4.75%へと段階的に引き上げた。通年で政策金利を1.75ポイント引き上げたことになる。この対応が遅いとみる向きもあったが,中央銀行は当初,物価上昇要因は供給サイドにあるとして様子見を続けていたため,最初の引き上げ決定が5月になった。

政策金利引き上げ開始に先立つ3月,中央銀行は2014年以来となる預金準備率の1%引き下げを実施した。6月にも再度1%引き下げ,ユニバーサル・バンクや商業銀行の預金準備率を18%に設定した。フィリピンの預金準備率はそもそも高く,1%の引き下げで約1000億ペソの資金を市場に放出すると推定されている。ただし,インフレが進むなかでの金融緩和的措置であったことから,開始したばかりの政策金利引き上げと矛盾するという指摘もなされた。そこで中央銀行は,金融政策手段をより市場ベースに近づけるための措置だと説明し,将来的な資金調節は2016年6月から採用している金利コリドー枠組みを活用した公開市場操作で行うことを明らかにした。そして,金融機関の仲介費用を引き下げて,より効率的な金融システムを促進するねらいもあると説明した。ネストル・エスペニリャ中銀総裁は,預金準備率を今後数年間で1桁台にまで引き下げる意向であることも明らかにしており,経済情勢や消費者物価上昇率の動きを睨みながらの措置になると予想される。

ボラカイ島を閉鎖せよビーチリゾートで世界的に有名なボラカイ島が4月末から6カ月間,環境保全のために閉鎖された。観光客急増により乱開発が進み,海が汚染されて,ドゥテルテ大統領から「汚水溜めのようだ」と指摘されていた。そのドゥテルテ大統領の指示により,島全体を閉鎖するという大掛かりな方法で再生作業を進めることになった。作業を主導したのは環境天然資源省,内務自治省,観光省などで,宿泊施設等の下水処理施設の改修や地下に埋め込まれた下水管の交換,それに伴う道路拡張工事などに着手した。10月末には観光客受け入れを再開したものの,島全体の再生完了には2019年末までかかると見込まれている。

再生作業の過程でボラカイ島を管轄する自治体の怠慢も明らかになった。内務自治省によれば,調査対象2269施設のうち95施設のみが適法であったという。施設操業に必要な種々のライセンスを適切に発行せず,そのうえ観光客から徴取する環境税をめぐる不正などが発覚し,内務自治省は6月,アクラン州知事やマライ市長をはじめ,自治体役員ら17人をオンブズマンに行政・刑事告訴した。それを受けてオンブズマンは10月,マライ市長の6カ月の停職処分を決定し,内務自治長官が同処分を即刻実施した。

観光客受け入れを再開したボラカイ島だが,受け入れ人数の上限を随時約2万人に設定するなど,環境保全のために政府は規制と監視を強化する意向である。加えて,環境天然資源省は今後,他の観光地もアセスメントの対象にするとし,監視対象にパラワン島のエルニドやボホール州のパングラオ島などがあがっている。拡大をめざす観光産業と環境保全の両立が大きな課題となっている。

投資環境改善への取り組み貧困削減を最大の目標にかかげているドゥテルテ政権は,多様な雇用を生み出す投資拡大のため,投資環境の改善に取り組んでいる。最も重視しているのがインフラ整備で,国家経済開発庁の報告によれば,2018年は重点プロジェクト75案件のうち18案件が新たに最終承認された。それにより,承認されたプロジェクトの合計数は37件となった。総額約1兆5640億ペソと推定される。その中には日本の円借款で実施される「マニラ首都圏地下鉄計画」(Phase 1)や「南北通勤鉄道計画」(マロロス=ツツバン)なども含まれている。承認されたとはいえ,37件の進捗状況はさまざまで,すでに着工したか終了したものは11件である。フィリピン政府は,75案件のうち56案件をODAで実施したい意向を示しており,中国からの支援にも期待している。

投資環境の悪さの一因に,煩雑で非効率な行政手続きがあることも長く指摘されてきたが,この改善を義務付ける法律,「容易なビジネス環境と行政サービス効率化」法が5月に成立した。既存の2007年官僚主義的手続防止法を修正したもので,実施機関として新たに官僚主義的手続防止庁(Anti-Red Tape Authority)を大統領府下に設立する。ビジネス界からも高く評価されている立法措置だが,年内に同庁の設立はおろか長官も任命されず,そのため実施規則・細則が確定しないなど,施行の目途が立っていない。このように投資環境改善に取り組んでいるものの,具体的な成果が出るのはまだ先になると思われる。

ドゥテルテ大統領は,ASEAN関連首脳会議でシンガポールとインドネシアを,インドASEAN首脳会議でインドを,そしてAPEC首脳会議でパプアニューギニアを訪問した。一連の会議では安倍首相をはじめ,他国の首脳とも会談を行った。3月にオーストラリアで開催された豪ASEAN首脳会議は,「国軍士官学校卒業式に出席するほうを優先する」として欠席した。

その他の海外訪問先は中国(4月),韓国(6月),マレーシア(7月),イスラエルとヨルダン(9月)であった。韓国では文在寅大統領と会談し,同国から総額約59億ドルの投資・経済協力を受けることも確認した。マレーシアでは,フィリピンのプロボクサーで上院議員のマニー・パッキャオとアルゼンチンのルーカス・マティセの対戦をマハティール首相とともに観戦し,その後,同首相との首脳会談では地域安全保障とそれに関連する二国間協力などについて議論した。イスラエルとヨルダン訪問は,フィリピンの現職大統領として初めてであった。イスラエルではネタニヤフ首相と,ヨルダンではアブドゥラ国王と会談し,複数の防衛・経済協力に合意した。他方,首脳の来訪は後述する中国の習近平国家主席と5月のパプアニューギニアのピーター・オニール首相であった。後者とは,農業分野を中心とした二国間協力に合意した。

習近平国家主席の来訪中国とは首脳の往来があった。ドゥテルテ大統領は4月,ボアオ・アジアフォーラムに参加するため海南省を訪問し,習主席と首脳会談も行った。南シナ海のエネルギー資源共同探査に関する枠組みを策定することでほぼ合意し,その他,インフラやエネルギー分野など,中国企業による総額約95億ドルの投資趣意書の署名式にも立ち会った。11月には習主席が来訪した。国家主席の来訪は約13年ぶりである。両首脳は南シナ海のエネルギー資源共同探査に関する覚書をはじめ,貿易やインフラ,農業,教育分野など29件の経済・投資覚書の署名式に立ち会った。ただ,中国側が2016年に表明した総額約240億ドルの投融資の実現が遅く,フィリピン側は迅速な履行を望んでいる。そうした中でも,フィリピンにおける中国のプレゼンスは着実に高まっている。投資登録機関に届け出された2018年の投資認可額は中国が最大であった。また,中国人顧客向けのオンライン・ゲーム(カジノ)事業に従事する中国人労働者も急増しており,約12万人もしくはそれ以上の中国人が働いていると推測されている。それに伴い,首都圏の不動産市場でも中国人による賃貸契約が増加し,不動産価格の上昇を招いているという報道もある。その他,第3の通信会社参入を目的にフィリピン政府が実施した入札では,地場企業と組んだ中国電信が落札した。さらに,地方自治体が主導・計画するインフラ事業においても,中国企業の名前が散見されるようになっている。

一方で,中国の海洋進出に対しては,フィリピン国軍が持てる能力の範囲で哨戒活動を実施している。中国艦船によるフィリピン漁船に対するハラスメントやフィリピン国軍哨戒機に対する攻撃的ともいえる無線警告の様子などが報告されると,ドゥテルテ大統領が中国に対して自制を求める発言をする一幕もあったが,対抗手段をとることはせず,融和的な関係を維持する姿勢は変わっていない。2021年まで中国ASEAN対話の調整役を務めるフィリピンは,中国に配慮しつつも南シナ海の「行動規範」の早期策定を目指すとしている。

「バランギガの鐘」の返還アメリカとは両国軍による恒例の共同訓練を実施するなど,同盟関係を維持している。大規模なものでは5月にテロ対策や人道支援・災害対応演習「バリカタン」,10月には水陸両用上陸演習「カマンダグ」が行われた。オーストラリアや日本をはじめ,他国軍もオブザーバーなどで参加しており,カマンダグには日本の陸上自衛隊・水陸機動団が参加した。米軍は戒厳令下のミンダナオで実施されている対テロ作戦で,フィリピン国軍の情報・監視・偵察能力を補強するための支援も継続している。なお,軍事力強化を課題としているフィリピンは防衛装備品の調達を進めており,ロシア製潜水艦の購入を検討しているという情報が流れた際には,アメリカから「同盟関係が損なわれる」と強い懸念が表明された。ただし,欧米諸国内ではドゥテルテ政権下で増加している超法規的殺人に対する制裁的な意味合いから防衛装備品の提供を疑問視する声も聞かれるため,ドゥテルテ大統領としては調達先を拡大せざるを得ない事情もあるようだ。そうしたなか,ロレンサーナ国防長官が12月,アメリカと1951年に締結した相互防衛条約を見直す時期が来ているという認識を示した。両国の今後の対応が注目される。

アメリカと距離をおくような言動を続けるドゥテルテ大統領を意識したのか,アメリカがフィリピンに対して誠意を示す出来事もあった。フィリピンの宗主権がスペインからアメリカに移った1898年パリ条約後の数年間,フィリピンはアメリカと戦闘を続け,米陸軍が戦利品として1901年に持ち去ったのが東サマール州バランギガ地区サン・ロレンソ教会の鐘(バランギガの鐘)3口である。フィリピンの過去の政権やカトリック教会からの働きかけもあり,アメリカ・ワイオミング州と韓国の両米軍基地に散在していたそれらの鐘が12月,約117年ぶりに地元の教会に返還された。ドゥテルテ大統領は鐘の返還式典に参加し,アメリカに謝意を表明した。

クウェートにおけるフィリピン人海外就労者の殺人事件や劣悪な労働環境により,同国との関係が一時悪化する一幕もあった。労働雇用省は1月,フィリピン人家内労働者7人の死亡事件を受け,同国への就労目的の渡航を一時停止すると発表した。さらに2月初めには,別のフィリピン人家内労働者がクウェート国内の住居者不在の部屋の冷凍庫から死体で発見され,激怒したドゥテルテ大統領が同国への就労目的の渡航全面禁止を決定した。クウェートには約26万人のフィリピン人労働者がいると推定され,過半は家内労働者である。殺人・死亡事件や労働環境の問題が明らかになったことから,フィリピン政府は就労者の労働環境改善を強くクウェートに働きかけることになった。

ところがその最中の4月,フィリピン人家内労働者の通報を受けて駆け付けたフィリピン大使館員が,その労働者を雇用主不在中に勝手に救出した顛末を録画して公開した。それに対して今度はクウェート側が主権侵害だと抗議し,救出に関わったとされる複数のフィリピン大使館運転手の逮捕と同大使館員に対する逮捕通告,それに駐フィリピン大使の召還命令と駐クウェート大使の1週間以内の退去命令を通告するという事態になった。最終的にフィリピンのカエタノ外務長官がこの救出事件について謝罪し,さらに両国がフィリピン人家内労働者の雇用条件やクウェート側雇用主が最低限整備すべき労働環境などを明記した政府間合意を5月に締結したことで,二国間関係はほぼ正常に戻った。

5月に国政・地方統一中間選挙が実施されるため,それまではほぼ選挙一色になるだろう。ドゥテルテ陣営の優勢が予想されるが,反ドゥテルテを自認する候補者がどれほど支持を集めるのかも注目される。選挙後は,新たに招集される議会とドゥテルテ政権との間で,優先的に取り組む政策課題の早期確認と調整が重要になる。政権が最大目標に掲げる貧困削減達成のために,残り3年の任期で実現可能なことを見極める必要があるだろう。ミンダナオ和平プロセスは2019年1月と2月に実施された住民投票でバンサモロ組織法の批准が確定した。自治が本格的に始動する一方で,なおも残る不満分子や過激派への対応が求められる。

経済では,2019年度予算成立の遅れやアメリカと中国の貿易戦争の影響が懸念される。また,包括税制改革のゆくえが不透明なため,海外直接投資流入の好機を逃すことにもなりかねない。投資環境の迅速な改善が必須で,とくにインフラ整備においては関係省庁の意志と能力が試される。

対外関係では,国内で高まりつつある中国に対する警戒感に,どう対応するかが課題となろう。アメリカとの相互防衛条約の見直しも浮上しており,ドゥテルテ政権の外交姿勢に多少なりとも修正がみられる可能性もある。

(アジア経済研究所 開発研究センター)

| 1月 | |

| 4日 | ドゥテルテ大統領,エドゥアルド・アニョ内務自治次官を長官代行に任命。 |

| 10日 | ドゥテルテ大統領,野田聖子総務大臣の表敬訪問を受ける。 |

| 11日 | 証券取引委員会,憲法の外資規制違反を理由に調査報道機関ラップラーのライセンスはく奪を司法省に告発。 |

| 15日 | パトリシア・リクアナン高等教育委員会委員長,2018年7月までの任期を残して辞任。事実上の解任。 |

| 19日 | 労働雇用省,海外就労者のクウェートへの渡航を一時停止すると発表。 |

| 23日 | ドゥテルテ大統領,レイナト・プノ最高裁長官を委員長とする憲法改正諮問委員19人を任命。その後,2月20日に1人,4月6日に委員2人を追加任命し,計22人に。 |

| 24日 | ドゥテルテ大統領,インド・ASEAN特別首脳会議出席のためインド訪問(~26日)。 |

| 24日 | ドゥテルテ大統領,高等教育委員会委員長代行にプロスペロ・デ・ベラ委員を任命。 |

| 2月 | |

| 2日 | ドゥテルテ大統領,灌漑サービス無料化法に署名(RA10969)。 |

| 6日 | 最高裁,ミンダナオに対する戒厳令の2018年末までの延長に合憲判断。 |

| 8日 | 憲法改正諮問委員会,初会合開催。連邦制移行に向けて議論開始。 |

| 9日 | ドゥテルテ大統領,カナダから購入予定のベル412EPI汎用ヘリ16機の契約破棄を発表。 |

| 12日 | 労働雇用省,海外就労者のクウェートへの渡航を全面禁止に。 |

| 13日 | 政府,南シナ海問題等をめぐり中国と二国間実務者協議をマニラで実施。 |

| 15日 | 金融委員会,預金準備率を1ポイント引き下げて19%に。3月2日から実施。 |

| 21日 | 司法省,フィリピン共産党やその関係者600人超をテロリストに指名するようマニラ市地裁に申し立て。 |

| 28日 | 大統領府,マウテ・グループが米国務省によってテロ組織指定されたことを歓迎すると発表。 |

| 3月 | |

| 5日 | ホセ・カリダ検事総長,マリア・ルーデス・セレノ最高裁長官に対する権限開示請求を最高裁に申し立て。 |

| 14日 | ドゥテルテ大統領,国際刑事裁判所から脱退すると発表。 |

| 20日 | 財務局,初めてのパンダ債,2億3000万ドル相当を中国で発行。 |

| 4月 | |

| 3日 | 最高裁,カリダ検事総長に対し,国家警察の違法薬物容疑者殺害に関する捜査報告書を15日以内に提出するよう再命令。2017年12月にも同命令を出していた。 |

| 5日 | ドゥテルテ大統領,辞任したアギレ司法長官の後任にメナルド・ゲバラ官房副長官を,国家警察長官にオスカー・アルバヤルデ首都圏警本部長を,国軍参謀総長にカリト・ガルベス西部ミンダナオ方面軍司令官を任命。 |

| 9日 | ドゥテルテ大統領,ボアオ・アジア・フォーラム参加のため中国訪問(~12日)。 |

| 17日 | 比米両軍,パンパンガ州バサ空軍基地内に建設する多目的倉庫の着工式を開催。2014年に締結した拡大防衛協力協定のもとでの最初の主要プロジェクト。 |

| 26日 | ドゥテルテ大統領,環境保全のため最大6カ月間のボラカイ島閉鎖を命令(Proclamation 475)。 |

| 26日 | ドゥテルテ大統領,第32回ASEAN首脳会議参加のためシンガポール訪問(~28日)。 |

| 27日 | 2017年12月にマニラ市のロハス大通り沿いに設置された従軍慰安婦像,撤去される。 |

| 5月 | |

| 7日 | 比米両軍による共同訓練「バリカタン」開始(~18日)。 |

| 8日 | ドゥテルテ大統領,不正疑惑浮上により辞任したワンダ・トゥルフォ=テオ観光長官の後任にベルナデット・ロムロ=プヤット農業次官を任命。 |

| 10日 | 金融委員会,政策金利を0.25ポイント引き上げ,翌日物借入金利を3.25%に。 |

| 11日 | 最高裁,セレノ最高裁長官に対する権限開示訴訟の判決で,同氏の解任を決定。 |

| 14日 | 全国4万2036のバランガイで2013年10月以来の選挙実施。 |

| 15日 | パプアニューギニアのピーター・オニール首相,来訪(~17日)。 |

| 15日 | ドゥテルテ大統領,ルソン島東方沖の大陸棚ベンハム隆起の一部を海洋保護区に指定する布告に署名(Proclamation 489)。 |

| 17日 | ドゥテルテ大統領,海外就労者のクウェート渡航を解禁すると発表。 |

| 21日 | アキリノ・ピメンテル上院議長が議長職を降板,後任にヴィセンテ・ソト議員が選任される。 |

| 24日 | 金融委員会,預金準備率を1ポイント引き下げて18%に。6月1日から実施。 |

| 28日 | ドゥテルテ大統領,容易なビジネス環境と行政サービス効率化法に署名(RA 11032)。 |

| 6月 | |

| 3日 | ドゥテルテ大統領,韓国訪問(~5日)。文在寅大統領と会談。 |

| 8日 | 中国の空軍機(IL-76),ダバオ国際空港に着陸。ニュージーランドに飛行途中の給油のためと報道。23日,同機が帰路途中に再び同空港に着陸。 |

| 18日 | ドゥテルテ大統領,選挙委員会委員に同委員会ダバオ支部のマーロン・カスケホ次長を任命。 |

| 19日 | 最高裁,適格要件を満たしていないとして5月11日に解任したセレノ最高裁長官の再審請求を棄却。解任が最終確定。 |

| 20日 | 金融委員会,政策金利を0.25ポイント引き上げ,翌日物借入金利を3.5%に。 |

| 7月 | |

| 9日 | 憲法改正諮問委員会,憲法草案をドゥテルテ大統領に提出。 |

| 11日 | ドゥテルテ大統領,選挙委員会委員にアントニオ・コー元司法省次官を任命。 |

| 14日 | ドゥテルテ大統領,マレーシアを訪問(~16日)。 |

| 23日 | 第17議会第3会期開会。上院議長はソト議員が留任,下院議長にはグロリア・マカパガル・アロヨ議員が選出される。 |

| 23日 | 上下両院協議会にて修正を経たバンサモロ組織法案,各院にて可決。 |

| 23日 | ドゥテルテ大統領,議会にて施政方針演説。総額約3兆7570億ペソの2019年度予算法案を議会に上程。 |

| 26日 | ドゥテルテ大統領,オンブズマンを任期満了で退任したコンチタ・カルピオ・モラレスの後任に,サムエル・マルティレス最高裁判事を任命。 |

| 26日 | ドゥテルテ大統領,バンサモロ組織法に署名(RA 11054)。 |

| 31日 | バシラン州ラミタン市の検問所近くで乗用ワゴンが爆発。運転手や周辺にいた人々11人が死亡。 |

| 8月 | |

| 6日 | ドゥテルテ大統領,国民識別システム法に署名(RA 11055)。 |

| 7日 | ドゥテルテ大統領,観光省傘下のナヨン・ピリピノ財団の理事9人全員を解任。 |

| 7日 | 麻薬取締庁と関税局,マニラ国際港で約355kgの覚せい剤が詰め込まれていた磁気リフター用大型容器2基を差し押さえ。 |

| 8日 | 財務局,2010年以来となるサムライ債,14億ドル相当を日本で発行。 |

| 9日 | 金融委員会,政策金利を0.5ポイント引き上げ,翌日物借入金利を4.0%に。 |

| 9日 | 麻薬取締庁,カビテ州内の倉庫で空の磁気リフター用大型容器4基を摘発。1トン超の覚せい剤が詰め込まれていた可能性あり。 |

| 10日 | ドゥテルテ大統領,最高裁判事にホセ・レイエス控訴審判事を任命。 |

| 16日 | アモイ発の厦門航空機(MF8667),悪天候のなかニノイ・アキノ国際空港着陸時に滑走路をオーバーラン。機体移動に手間取り同空港を約36時間閉鎖する事態に。 |

| 20日 | リサ・マサ貧困撲滅委員会委員長(閣僚級),辞任。ドゥテルテ大統領が登用した左派活動家の1人。 |

| 25日 | ドゥテルテ大統領,新たな最高裁長官にテレシタ・レオナルド=デ・カストロ同判事を任命。 |

| 27日 | 金融委員会,政策金利を0.5ポイント引き上げ,翌日物借入金利を4.5%に。 |

| 29日 | フィリピン海軍のフリゲート艦,南シナ海を巡回中にハーフムーン礁付近で座礁。 |

| 31日 | ドゥテルテ大統領,アントニオ・トリリャネス上院議員に対する恩赦無効宣言と逮捕を指示(Proclamation 572)。 |

| 9月 | |

| 2日 | ドゥテルテ大統領,イスラエルとヨルダンを訪問(~8日)。 |

| 6日 | トリリャネス上院議員,ドゥテルテ大統領による恩赦無効宣言と逮捕指示の取り消しを最高裁に訴える。 |

| 11日 | 最高裁,6日のトリリャネス上院議員の訴えを退け,マカティ市地裁に審理差し戻しを言い渡す。 |

| 15日 | 台風「オンポン」(国際名マンクット),ルソン島北部を横断。死者82人,行方不明者2人,家屋約21万戸が被災。 |

| 17日 | ドゥテルテ大統領,国家食糧庁,ココナツ庁,肥料農薬庁の3機関を大統領府から農業省下へ移管(EO 62)。 |

| 20日 | セブ州ナガ市のティナアン地区で,大雨の影響による大規模な地滑り発生。死者77人,行方不明者57人。 |

| 25日 | マカティ市地裁第150支部,トリリャネス上院議員の2007年ペニンシュラホテル籠城事件で逮捕状を発行。保釈を認める。 |

| 10月 | |

| 1日 | 比米両軍による共同訓練「カマンダグ」開始(~10日)。日本の陸上自衛隊・水陸機動団も参加。 |

| 10日 | ドゥテルテ大統領,ASEAN首脳会議出席のためインドネシアのバリ島訪問(~12日)。 |

| 10日 | ドゥテルテ大統領,最高裁判事にラモン・ポール・ヘルナンド控訴裁判所判事を任命。 |

| 11日 | 選挙委員会,2019年中間選挙の立候補届け出の受付開始(~17日)。 |

| 11日 | ドゥテルテ大統領,2019年上院選出馬のため辞任したハリー・ロケ・スポークスパーソンの後任にサルバドール・パネロ大統領首席法律顧問を任命。 |

| 12日 | 国連総会,フィリピンを人権理事会理事国に再選。2019年から任期3年。 |

| 12日 | ドゥテルテ大統領,1月より空席となっていた高等教育委員会委員長にプロスペロ・デ・ベラ委員長代行を任命。 |

| 17日 | ドゥテルテ大統領,2019年下院選挙出馬のため辞任したアラン・ピーター・カエタノ外務長官の後任にテオドロ・ロクシン国連大使を,長く空席となっていた社会福祉開発長官にロランド・バウティスタ陸軍司令官を任命。 |

| 22日 | マカティ市地裁第148支部,トリリャネス上院議員が主導した2003年オーウッド反乱事件の再審請求を棄却。 |

| 26日 | ボラカイ島,観光客の受け入れ再開。 |

| 28日 | ドゥテルテ大統領,汚職が深刻な関税局を国軍管理下におくと発言。 |

| 29日 | ドゥテルテ大統領,ミンダナオの一部地域で物々交換を復活させる行政命令に署名(EO 64)。第11次外国資本ネガティブ・リストを発布(EO 65)。 |

| 29日 | 気象観測や災害監視を目的とする国産の第2号超小型衛星「DIWATA-2」,種子島宇宙センターからH-IIAロケットによって打ち上げられる。 |

| 30日 | ドゥテルテ大統領,イシドロ・ラペニャ関税局長を解任し,技術教育・技能開発庁長官(閣僚級)に任命。関税局長にはレイ・レオナルド・ゲレロ海事産業庁長官を任命。 |

| 30日 | マラウィ市復興事業の着工式,開催。参加予定であったドゥテルテ大統領は欠席。 |

| 30日 | 台風「ロシタ」(国際名ユトゥ),ルソン島北部を横断。死者20人。 |

| 11月 | |

| 5日 | 首都圏三者賃金生産性委員会,首都圏の最低賃金を1日当たり25ペソ引き上げて537ペソに。21日から実施。 |

| 5日 | ドゥテルテ大統領,内務自治長官にアニョ同長官代行を任命。 |

| 9日 | サンディガンバヤン,イメルダ・マルコス下院議員に7件の汚職罪で有罪判決。 |

| 10日 | フィリピンとベトナムの両海軍,フィリピンが領有する南沙諸島のノースイースト島で相互運用訓練実施。 |

| 12日 | ドゥテルテ大統領,ASEAN首脳会議出席のためシンガポール訪問(~16日)。続けてAPEC首脳会議出席のためパプアニューギニア訪問(~18日)。 |

| 15日 | マティス米国防長官,米陸軍が1901年に戦利品として持ち去った東サマール州バランギガ地区サン・ロレンソ教会の鐘3口の返還手続き開始を明らかに。 |

| 15日 | 金融委員会,政策金利を0.25ポイント引き上げ,翌日物借入金利を4.75%に。 |

| 19日 | 国家通信委員会,中国電信を含むミスラテル企業連合を第3の通信事業者に認定。 |

| 20日 | 中国の習近平国家主席,来訪(~21日)。国家主席の来訪は約13年ぶり。 |

| 20日 | 下院,2019年度予算法案を可決。 |

| 20日 | ドゥテルテ大統領,通信長官にグレゴリオ・ホナサン上院議員を任命。 |

| 22日 | ドゥテルテ大統領,選挙前のNPA監視と治安維持のためビサヤの4州に国軍・警察の追加派兵を指示(MO32)。 |

| 26日 | ドゥテルテ大統領,定年退職したレオナルド=デ・カストロ最高裁長官の後任にルーカス・ベルサミン同裁判事を,同新判事にロスマリ・カランダン控訴裁判事を任命。 |

| 27日 | ヘスス・ドゥレサ和平プロセス大統領顧問,部下の汚職で引責辞任。 |

| 12月 | |

| 4日 | ドゥテルテ大統領,共産主義勢力との戦闘終結を目指したタスクフォースを設置(EO70)。 |

| 5日 | ドゥテルテ大統領,定年退職するガルベス国軍参謀総長の後任にベンジャミン・マドリガル東部ミンダナオ司令官を任命。ガルベスは和平プロセス大統領顧問に内定(21日就任)。 |

| 6日 | ドゥテルテ大統領,ミンダナオ戒厳令の2019年末までの延長を議会に通知。 |

| 7日 | サンディガンバヤン,ポークバレルの横領罪で問われていたラモン・レビリャ前上院議員に無罪判決。 |

| 11日 | 下院,憲法改正に関する決議を可決。 |

| 12日 | 上下両院特別合同議会,ミンダナオ戒厳令の2019年末までの延長を承認。 |

| 15日 | 「バランギガの鐘」3口が117年ぶりに東サマール州の教会に到着。ドゥテルテ大統領も返還式典に参加。 |

| 28日 | ドゥテルテ大統領,2019年度予算不成立を受け,2018年一般歳出法の管理運営費と資本支出費を2019年も適用する決議に署名(JRNo. 3)。 |

(注)各省には主要部局のみを記す。

(注)フィリピンは全部で81州,145市,1489町,4万2045バランガイにより構成される。

1)マニラ首都圏の各市町は独立しており,マニラ首都圏開発庁は各地方政府首長が参加する中央政府の機関。

2)ムスリム・ミンダナオ自治地域政府は自治政府であり,地方政府の一形態。

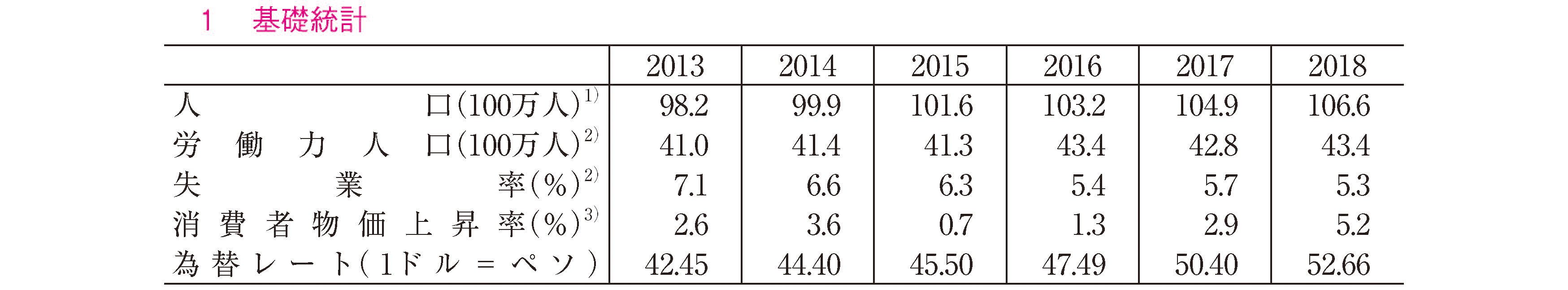

(注)1)中位推計による。2)2018年は暫定値。3)2018年3月より基準年を2006年から2012年に変更。

(出所)Philippine Statistics Authority(PSA),Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP).

(注)統計誤差を除く。

(出所)PSA.

(出所)PSA.

(注)2016年と2017年は修正値,2018年は暫定値。

(出所)BSP.

(注)2017年は修正値,2018年は暫定値。ASEANは4カ国以外にブルネイ,ラオス,ミャンマー,ベトナム,カンボジアを含む。

(出所)BSP.