2019 年 2019 巻 p. 365-388

2019 年 2019 巻 p. 365-388

政治面では,ヘン・スイーキア財務相が,与党「人民行動党」(PAP)要職の第1書記長補佐(First Assistant Secretary-General)に選出された。この職は首相就任への前提とされ,リー・シェンロン首相の後継に内定した。これに伴い,ヘン財務相は2019年には副首相となる見込みで,今後は「第四世代」と呼ばれる若手閣僚達が,実質的に政治を主導する体制に移行する。予算案では2021~2025年までの物品・サービス税(GST)増税が発表され,加えて2018年は各種公共料金も値上げされる等,国民負担が増加している。これは首相交代と次世代指導体制への移行期を迎え,総選挙に向けた支持率向上が必要な政府・与党にとって対処すべき課題であり,各種の補助金支給や住宅・医療分野の負担軽減策が実施された。

経済面では,通年GDP成長率が3.2%となり,前年から減速した。金融政策は,金融管理局(MAS)が4月と10月に,シンガポール・ドル(Sドル)を若干上昇方向に誘導する金融引き締めを実施している。経済開発政策では,既存産業間の重複部分に着目し,高付加価値・先端型の新産業を生み出す手法を開拓している。このほか,2017年から続く民間住宅価格の上昇は,第1四半期3.9%,第2四半期3.4%と弾みがつき,7月には緊急の価格抑制策が導入され,沈静化が図られた。

国際関係面では,6月に米朝首脳会談の会場となって国際的注目を浴びたほか,2018年の東南アジア諸国連合(ASEAN)議長国として多数の国際会議を主催する等,外交活動が顕著となった1年であった。しかし,隣国マレーシアとは5月の同国の政権交代以降,高速鉄道計画の凍結,水資源の供給問題,領海・領空をめぐる問題が顕在化し,再び緊張が生じている。このほか,テロ対策は引き続き課題となっており,サイバー・セキュリティ分野でもリー首相個人を標的とした攻撃事案が発生する等,具体的脅威が顕在化している。

近年,大きな関心を集めてきた次世代指導体制への移行については,ヘン・スイーキア財務相が,次期首相の踏むべき与党PAP要職の第1書記長補佐に選出され,リー・シェンロン首相の後継に内定した。

後継者問題について,リー首相はかねてより,70歳を超えての続投は希望していないこと,次期首相・次世代指導体制は「第四世代」と呼ばれる若手閣僚から選出されること,選出は過去同様に若手閣僚間のコンセンサス形成で決定されること,等を表明していた。2017年には,有力候補のひとりと見られていたタン・チュアンジン氏(当時:社会・家庭発展相)が国会議長に転出し,候補はヘン財務相,チャン・チュンシン通産相(当時:首相府相),オン・イエクン教育相(当時:教育相[高等教育・スキル担当 ]兼第二国防相)の3人とみなされてきた。2017年末にはゴー・チョクトン元首相が,「第四世代」は6~9カ月内に人選を行い,後継者指名をして欲しいと述べ,進展が期待されていた。

こうした中で2018年1月4日,PAPの「第四世代」に属する有力政治家16人が連名で,「次期首相たるべき指導者を適切な時期に選出する」との共同声明を出した。一方で,1月28日には有力候補のオン教育相が,ゴー元首相の言及した期限に縛られるべきでないとも発言した。5月16日にはリー首相も国会で,「次期首相は閣僚等チーム全体の尊敬と忠誠心を集め,幅広い国民の支持と信頼を得る必要があり,それには時間がかかる」と述べている。

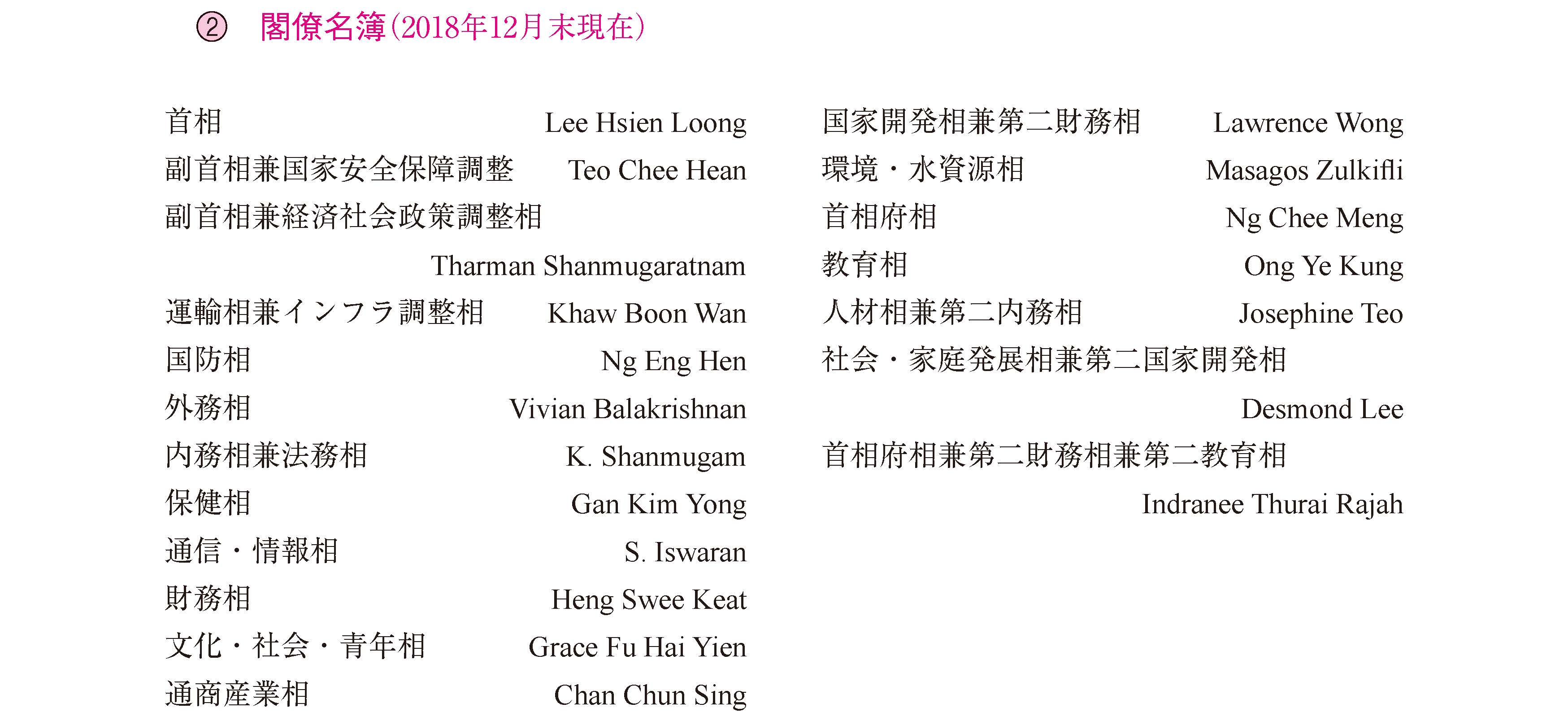

4月24日には,5月1日付実施の内閣改造人事が発表された。この中で,チャン首相府相は通産相に,S・イスワラン通産相(産業担当)は通信・情報相兼通商関係担当相に,ジョセフィン・テオ首相府相は人材相に,オン教育相(高等教育・スキル担当)はン・チーメン教育相(学校担当)との分担を統合した単独の教育相に,就任が決定した。ン教育相は首相府相に就任すると同時に,チャン首相府相が務めていた「全国労働組合会議」(NTUC)書記長に内定した。一方で,「第三世代」のリム・フンキャン通産相(通商担当),リム・スイセイ人材相,ヤーコブ・イブラヒム通信・情報相は退任となった。これは世代交代を進めると同時に,リー首相が「重要なのはチームで,そのメンバーが資質をもって,協力しながら国家を導けるか否かが非常に重要」(4月12日)と述べたように,若手閣僚による次期指導体制のチームワークを,さらに醸成する目的があった。

11月に入ると動きが加速し,11日のPAP党大会では中央執行委員会の人選が行われ,前出の有力候補3人を含む「第四世代」の委員が過半数を超えた一方,「第三世代」のターマン・シャンムガラトナム副首相とテオ・チーヒエン副首相等5人が退任した。しかし,12日に現地ウェブ・メディアが,次に発表される党役員7人の人事案にオン教育相の名前がなく,次期首相候補から脱落していると報道し,14日の現地有力紙『ストレーツ・タイムズ』も同様の報道を行った。この理由として,従前から指摘されていたように,同氏は2011年総選挙で初出馬した際に野党躍進の逆風で落選し,初当選が2015年となって政界経験が浅く,加えて世論調査では国民からの人気が1桁台で推移していたためといわれている。

こうした経緯を経て,11月23日に発表された党役員人事では,次期首相が踏むべき第1書記長補佐にヘン財務相が,第2書記長補佐にチャン通産相が就任することとなり,ヘン財務相が次期首相に内定した。同日にリー首相は,「両者は補完的で強力な組み合わせ」「彼らが経験と手腕を伸ばし続け,国民の自信と信頼を着実に勝ち取ると確信している」と述べた。

ヘン財務相(57歳)はケンブリッジ大学で経済学を修めた後,シンガポール警察に勤務し,1993年にハーバード大学ケネディ・スクールで修士号を修得した。教育省官僚を短期間務めた後,1997年にリー・クアンユー元首相の首席個人秘書に抜擢され,その仕事ぶりで同氏から高い評価を獲得した。2001年からは通産省事務次官,2005~2011年にMAS長官を務め,2011年総選挙で初当選した。同年には教育相,2015年からは財務相を務め,今日に至る。ただし,年齢がチャン通産相,オン教育相と比較して上の世代であり,加えて,現在は完全回復しているが,2016年5月にくも膜下出血で倒れたことも不利と考えられてきた。これをカバーして次期首相の地位を固めたのは,同氏の穏健かつ堅実な人柄に裏打ちされた,優れた実務・調整の能力にあるといわれる。インドラニー・ラジャ首相府相は,「皆を動かし,チームとして前進させる能力がある」と述べ,「第四世代」による選考プロセスは友好的なもので,実際には10月後半にヘン財務相本人へ彼らの決定が伝えられていたことを明らかにしている。

この後,慣例に従えば,ヘン財務相は2019年には副首相に任じられ,それを務める中で国民から指導者としてのコンセンサスを得ることになる。こうした中で,次はヘン財務相の首相就任時期が,いつになるかが注目を集めている。実際問題として,次の総選挙は2021年前半までに実施する必要があり,リー首相も公言する引退年齢の70歳を2022年で迎える。このため,(1)早期に総選挙を実施して,リー首相がもう一期を務める中で,ヘン副首相が次期首相としての実力を磨いた上で,「第四世代」指導体制への実質的信任投票として2022年前に再度総選挙を実施し,ヘン首相を誕生させる,(2)2019年の内閣改造によってリー首相とヘン副首相の組み合わせで運営しながら,現在の国会任期を睨みつつ,経済環境の悪化等がなく与党支持率の高いうちに総選挙を実施し,ヘン首相を誕生させる,という2つのパターンが考えられる。リー首相は12月1日に,「第四世代」指導者達は,課題の設定,政策の実行,公約の準備,国民への説明,積極的な選挙活動を主導する中心になると述べ,一方で国民も2019年内の総選挙実施を74%が予想し,75%は実施に前向きという世論調査結果が明らかになっており,次期総選挙と指導体制移行が具体的に意識され始めている。

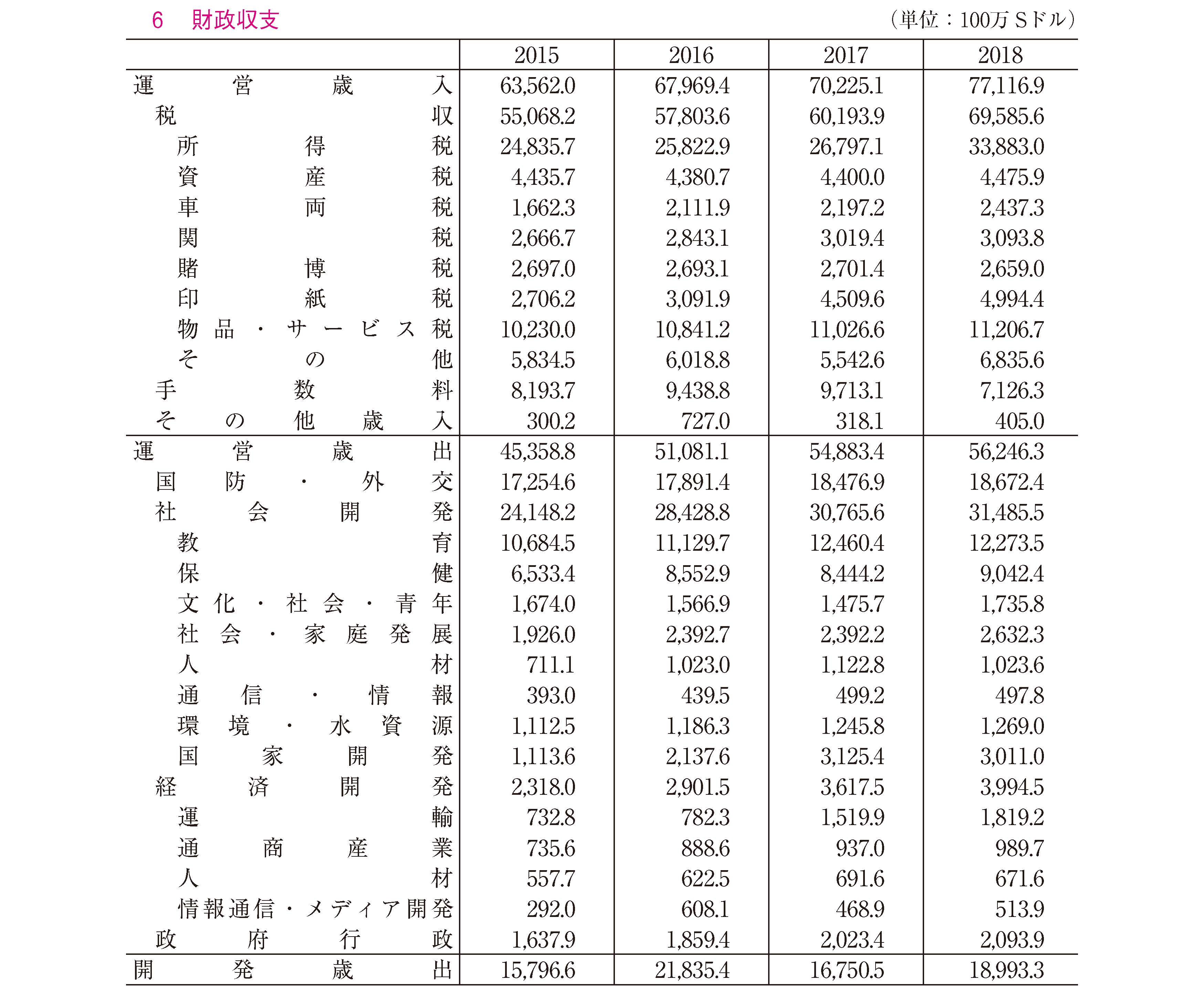

2018年度予算案と増税政策の開始2月19日,ヘン財務相は「共に,より良き未来へ」と題された2018年度予算案の国会演説で,総歳入794億Sドル(前年度835億6000万Sドル),総歳出800億Sドル(前年度750億7000万Sドル)と予測し,若干の財政赤字を見込むとした。同予算案は審議後の3月1日に賛成多数で可決された。

同予算案で,歳出についてヘン財務相は「戦略的・総合的財政計画」であるとし,重点項目として,活力と革新の経済,環境適応のスマート都市化,社会の思いやりと団結,財政的に持続可能で安全な未来,というテーマを掲げた。一方で,歳出拡大の継続による基礎的財政収支悪化を緩和するため,2017年に明言された増税政策の実行も盛り込まれた。その最大項目は物品・サービス税(GST)で,2021~2025年中までに9%(現行7%)まで引き上げることを決定している。シャンムガラトナム副首相は,競争力の維持や高齢者医療費の確保には必要な措置と指摘した上で,中低所得層には公正な方法で増税し,富裕層は長期的に国の競争力を損なわない範囲で,より多くの税を支払うべきと述べている。このほか,2017年に法案が成立した炭素税も,年間2万5000トン以上の温室効果ガスを排出する全事業所に,2019年から1トン当たり5Sドルを課税し,2024年からは10~15Sドルへの引き上げを検討するとしている。

なお,2018年度の実際の歳入・歳出を具体的に見ると,運営歳入の上位は法人税(160億3340万Sドル),個人所得税(114億3990万Sドル),GST(112億670万Sドル)となっている。一方で,運営歳出および開発歳出の合計上位は経済開発(166億7290万Sドル),国防(134億1610万Sドル),教育(127億7220万Sドル),保健(105億4930万Sドル)が上位を占めている。

国民生活支援への具体的施策持続的な物価上昇に加えて,2017年の水道料金の大幅引き上げ,2018年の4四半期連続での家庭向け電気料金の引き上げ,12月の公共交通機関運賃の最大4.3%引き上げは,不透明な外部経済環境と相まって,国民の間で生活費上昇の懸念を生んでいる。これは首相交代と次世代指導体制への移行期を迎え,総選挙に向けた支持率向上が必要な政府・与党にとっても対処すべき課題であり,具体的施策が相次いで実施された。

6月28日に財務省は,中低所得層のGST負担軽減を目的に導入された「GSTバウチャー制」(2012年開始)を通じ,国民に約10億Sドルを支給すると表明した。具体的には,(1)約139万人に1人最大300Sドルの現金支給,(2)65歳以上に1人最大450Sドル,59歳以上に1人最大200Sドルのメディセーブ(医療費積立)補助支給,(3)一定条件の公団住宅(HDB)に居住する約90万世帯に,光熱水道費補助20Sドル分追加支給や地域協議会サービス管理費の還付金支払い,等である。

7月10日にチャン通産相は国会で,国民生活改善のため,消費者負担を抑制するコスト削減,低所得層支援,消費者の意識向上,輸入物価抑制・購買力維持のための強いSドル,等の政策方針を提示した。8月20日には,リー首相も独立記念日行進の演説で,同問題への懸念を共有していると述べ,住宅・医療分野での負担軽減策を表明した。具体的には,(1)HDBの公費修繕補助「住宅改善プログラム」の対象に約23万戸を追加,(2)1950年代出生の国民に医療費支援策「ムルデカ・パッケージ」を導入,(3)糖尿病・高血圧治療については中低所得層医療費補助「コミュニティ医療費支援制度」を全国民に適用,等の措置を発表した。

しかし,国民間の根本的な不平等是正について,政府は十分に取り組んでいないとの指摘もある。国際NGO「オックスファム・インターナショナル」(Oxfam International)が10月9日に発表した世界の不平等是正取り組みランキングで,シンガポールは157カ国中149位の世界最低レベルと評価された。オックスファムは,社会保障・医療・教育分野で政府支出が低く,累進課税率も弱い等を主な理由に挙げている。これに対して,デズモンド・リー社会・家庭発展相は即日反論し,政府支出割合が低いとしても,医療・教育分野の実績は事実として際立っており,支出額でなく成果を重視すべきと述べた。非累進課税については,所得税率が低い上,納税義務者の約半数は所得税支払い対象となっておらず,一方で国民は高水準のインフラと社会福祉を享受していると反論し,さらに公共住宅政策で持ち家比率は9割に達するとして,シンガポールの政策実効性を強調している。

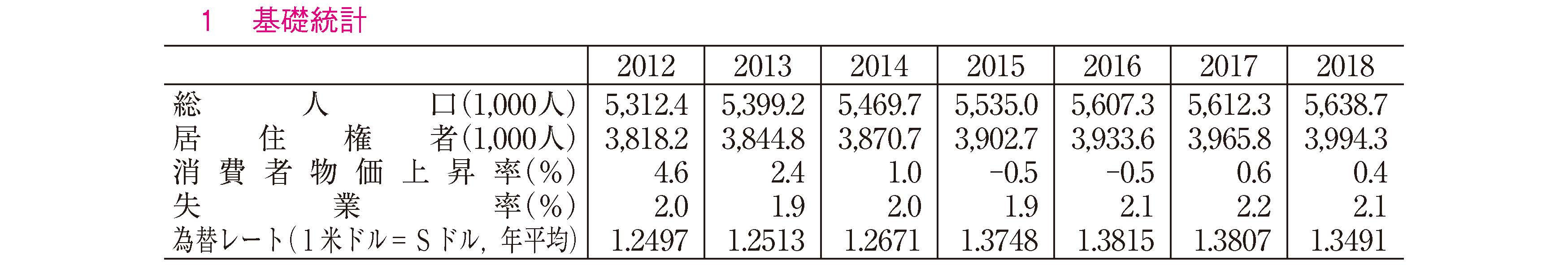

2018年の通年GDP成長率は3.2%となり,前年の3.9%と比較して減速した。各期推移(季節調整済,前期比・年率換算,改定値ベース)は,第1四半期4.7%,第2四半期0%,第3四半期1.4%,第4四半期1.4%となった。具体的に見ると,第1四半期の製造業は強い外需を背景に16.7%と高い伸びになったが,建設業は需要低迷から-2%となり,サービス業は4.2%となった。第2四半期は,製造業が7.4%に減速し,建設業も-8.5%と引き続き低迷した上,サービス業も-2.2%となった。第3四半期は,製造業が0.7%,建設業も0.7%にとどまり,サービス業は2.6%となっている。第4四半期は,製造業が-2.7%と低迷したものの,建設業は5.1%まで回復し,サービス業も2.8%となっている。

2018年の通年消費者物価指数は0.4%上昇となり,前年の0.6%上昇を下回った。具体的には第1四半期0.2%,第2四半期0.3%,第3四半期0.7%,第4四半期0.5%の上昇となった。もっとも,MASが政策判断上重視しているMASコアインフレ(住居費・個人支出の道路交通費を除いたインフレ指数)は,通年で1.7%上昇となり,前年の1.5%上昇を若干上回った。

金融政策では,2016年4月以降に採用してきたSドル上昇誘導を弱める金融緩和措置が,4月13日のMAS上半期政策決定で変更され,Sドルを若干上昇方向に誘導する金融引き締めを実施した。MASは,「本年の経済は堅調に拡大する見込みで,MASコアインフレの上昇圧力も雇用市場の改善から持続する」と見ていたが,国際的な経済環境の不透明性から,引き締め幅は控えめにとどめたとする。同月27日発表の半期マクロ経済レビューでは,通年GDP成長率は1.5~3.5%の中間をやや上回るとして,基本的には堅調を見込んでいるものの,米中対立の長期化によって世界経済の成長が圧迫された場合には,国内景気に下振れリスクがあるとも予測した。続いて10月のMAS下半期政策決定については,現状維持か追加引き締めかでエコノミストの意見は割れていたが,同月12日の決定では,Sドルをさらに若干上昇方向に誘導する追加引き締めが発表された。MASは「今後の数四半期は国内経済が拡大し,潜在伸び率をやや上回る公算が強い。MASコアインフレは中期的に緩やかだが持続的な上昇圧力を受ける」としている。同月26日発表の半期マクロ経済レビューでも,通年の成長率は3.0~3.5%と従来予想範囲の上方を見込み,MASコアインフレも賃金上昇,消費拡大,原油価格上昇から2%としていたが,結果として通年ではそれぞれ3.2%と1.7%に落ち着いた。

2019年の経済見通しについて通産省は,世界経済に予想外のことが発生しないかぎり,製造業と輸出の堅調に支えられて1.5~3.5%成長が期待できるとする。リー首相も,今後10年間の成長率は「年2~3%を維持できれば上等」(1月20日)としており,従来の長期見通しは変化させていない。

持続的経済成長に向けた取り組みの継続シンガポールは富裕ではあっても資源の少ない小規模な都市国家であり,常に持続的な経済発展を必要としている。このためアジアで第3位の直接投資流入国であるが,単純な投資の受け入れ先ではなく,高付加価値・先端型の新産業のプラットフォームとして,さまざまな可能性を政策的に開拓している。リー首相は5月16日の国会演説で,成長維持は最優先課題の一つであり,機会はいまだ多くあると述べている。その一例として,人工知能,フィンテック,高度製造業,デジタル情報化等の分野を挙げており,ヘン財務相も,シンガポールは多様な革新的技術・サービスを実用化するための実験場を用意している(6月13日)として,対応と実績を強調している。

たとえば,2014年から力点を置いてきた,先端技術と国民生活向上を組み合わせた「スマート国家」構想については,方向性や政策が企図したとおりに進まなかった部分もあったが,2017年には首相府の新組織「スマート国家・デジタル政府オフィス」の設置で,一層の拡大・促進に乗り出している。国際的評価も高く,スマート都市ランキングでは世界1位を獲得し,特にモノのインターネット化技術(IoT)と関連サービスが最も発達していると評価されている。1月にはテオ副首相が,島内北東部の50ヘクタールの土地に,デジタル産業の集積地で,最大2万8000人の雇用を創出する「パンゴール・デジタル地区」開発を発表した。この取り組みについてテオ副首相は,「スマート技術のさらなる発展に加えて,人々がデジタル経済に対応する取り組みを支援する」とし,デジタル関連企業を集積したビジネスパークやシンガポール工科大学(SIT)を設置する計画となっている。

シンガポールは自動運転・省力化運転技術の実用実験でも先端を走っており,1月には南洋理工大学とスウェーデンのボルボが自動運転大型電気バスの共同開発と2022年の実用化実験で合意,6月には運輸省,セントーサ開発公社,政府系技術企業STエンジニアリングの3者がセントーサ島で2019年に自動運転シャトルバスの試験運行実施を発表,8月には陸上交通庁(LTA)が2018年12月からのオンデマンド式公共バス実験開始を発表している。10月には電力・ガス最大手企業SPグループが,電気自動車普及に向けた充電スタンドを1000カ所に設置すると発表したほか,世界的家電企業であるイギリスのダイソンが,2021年の製造開始を目指して電気自動車生産工場を建設すると発表している。ドローン関連では,すでにシンガポール国立大学内で実施している欧州エアバス社の小包配達実験が拡大され,2月には南洋理工大学,シンガポールテレコム,STエンジニアリング等が地場系のエンジニアリングやロボティクスの企業とパートナーシップで,ビジネスパーク「ワンノース地区」でのドローン関連実験を実施すると表明した。このほか,港湾管理会社PSAは,7月に自動コンテナクレーンの公開試験を実施し,今後は実用化に向けて導入を拡大するとしている。

さらに政府は,金融とテクノロジーの融合が近年のフィンテック分野の成功を生み出したように,既存産業間の重複部分に着目し,そのエコシステムや相乗効果で新産業を生み出す手法に着目している。たとえば,上記の自動運転・省力化運転技術が人工知能やソフトウェア開発の集積を利用し,あるいは農業技術がエレクトロニクスや太陽電池の集積を活用する等,ある分野がすでにシンガポールに集積されている別分野の専門知識・技術を活用して,新しい産業・雇用を創出するというモデルである。これについて政府は,「未来経済評議会」が策定中の国内業界23分野の産業変革マップで,次の変革過程ではどの業界間でどのような相乗効果が期待・実現可能かを検討しており,さらなる高付加価値・先端型の新産業と雇用を生み出す努力を継続している。

こうした取り組みは世界的にも評価されており,たとえばスイス「世界経済フォーラム」が発表した2018年度国際競争力ランキングで,シンガポールは「未来型経済に向け最も準備している」「地域のイノベーション拠点となっている」と評価され,2位を獲得している。

住宅価格抑制策の再導入かつて2009年からの住宅価格急上昇で,国民の住宅取得難を招いて政治問題化した経験を踏まえ,政府は住宅価格動向に慎重な姿勢を保ってきた。しかし,規制導入で2013年以降に下落を続けてきた民間住宅価格は,2017年に通年1.1%上昇し,取引件数も増加して回復基調に転じた。この流れを引き継ぎ,都市再開発庁(URA)が発表する2018年民間住宅価格(改定値)は,第1四半期が前期比3.9%,第2四半期は同3.4%と上昇に弾みが付いた。これがいかに急速であったかは,2017年第2四半期の底値から比較すると上昇率が9.1%に達し,2013年半ば~2017年半ばの通算下落率11.6%の大半を約1年で回復したことからも理解できる。

このため7月4日にはMASのラビ・メノン長官が,不動産市場が「陶酔状態にある」と強く警告して,5日夜には住宅購入時の加算印紙税の引き上げと住宅ローン貸出規制を発表し,6日から実施する措置を打ち出した。加算印紙税は,国民は1軒目購入時が0%だが,2軒目が従来7%から12%,3軒目以降が10%から15%に引き上げられ,永住権者は1軒目が5%と変わらないが,2軒目以降が従来の10%から15%に,外国人は購入軒数にかかわりなく15%から20%に,法人は15%から25%に,さらに不動産開発業者は15%から30%へと大幅に引き上げられた。住宅ローン貸出規制は,住宅価値と貸出金額の比率上限が,従来80%であったものが75%,2軒目は50%から45%,3軒目以降は40%から35%に引き下げられた。この影響によって民間住宅価格(改定値)は,第3四半期に前期比0.5%上昇,第4四半期は同0.1%下落と明らかに鈍化しており,通年では7.9%の上昇となった。

ただし,規制の内容・目的については,価格抑制で購入機会が広がるため,国民の実需による住宅購入意欲を削ぐものではなく,むしろ投資家や不動産開発業者の投機を抑制するためと考えられている。実際問題として,過去1年間にはエンブロック・セール(一括売却)と呼ばれる手法で,1970~1980年代に建てられた民間住宅を,不動産開発業者がプレミアム付きで棟買いして開発用地を確保し,再開発する動きが活発化していた。こうした取引は2017年に82億Sドルを記録し,2018年前半にもブームが継続する等,住宅市場の上昇を煽っていた。今回の措置で不動産開発業者は,エンブロック・セール等による取得時には従来の2倍である30%の印紙税(内5%を購入時前金で支払い,取引中止時にも返金なし)を払う必要が生じ,大きな負担が生じる。不動産開発業協会は,業者,投資家,購入者の信頼を損ね,広範で深刻な影響を及ぼす可能性があると批判したが,国家開発省は6月27日には下半期民間住宅用地供給を上半期と同様に進めるとしており,9月1日付で実施したコンドミニアム用地開発税の引き上げ幅も3月の22.8%増より抑えた9.8%増にとどめていることから,開発と供給を抑制する意図がないことは明らかである。

2017年後半,極度の緊張状態にあったアメリカと北朝鮮の関係は,2018年に入ると対話を模索する動きが表面化し,米朝首脳の直接会談が検討され始めた。この開催場所については,4月下旬から5月上旬にかけて韓国メディアが,シンガポールが有力と報道した。5月10日,ドナルド・トランプ米大統領自身がSNS上で,シンガポールで6月12日に首脳会談が開催されると発表し,11日にはリー首相も,「平和への道のりの大切な第一歩であり,成功を祈る」とコメントした。

これを受けて,シンガポールは具体的準備を急速に進めたが,5月22日にはトランプ大統領が北朝鮮けん制のため会談延期を示唆し,一時中断に追い込まれた。しかし,6月1日にはトランプ大統領が会談実施を再表明して準備が再開され,5日には会談場所のセントーサ島「カペラ・ホテル」周辺を含めた市内3カ所が「特別行事エリア」に指定された。同日にはバラクリシュナン外相が,ワシントンでマイク・ポンペオ米国務長官やジョン・ボルトン米国家安全保障担当大統領補佐官と会談し,7日には平壌で北朝鮮の李溶浩外相や金永南最高人民会議常任委員長と会談し,最終調整を行った。

こうして準備の整ったシンガポールには,10日午後3時に金正恩朝鮮労働党委員長が到着し,トランプ大統領も午後8時半に到着した。金委員長は10日夜にリー首相と会談し,11日夜にはバラクリシュナン外相やオン教育相の案内で,市内名所のマリーナ地区を訪問した。一方,トランプ大統領は宿泊先から一切外出しなかった。こうして当日の12日,双方は会場に入って数時間の会談を行った後,北朝鮮の完全非核化と体制保証に合意した共同声明に署名した。

シンガポールでの会談開催について,リー首相は「両国からホスト国を要請された際,ノーとは言わなかった。我々には能力があるだけでなく,それを完遂できるからだ」と述べている。実際問題としてシンガポールが選ばれたのは,アメリカとは安全保障上の連携関係を有する一方,北朝鮮とは中立的立場での外交関係があることに加えて,極めて高度な治安能力を有するため警備が容易という利点があるためであった。さらにシンガポールは,北朝鮮側滞在費全額を含めた開催費用1630万Sドル(約13億2000万円)を負担したが,これについては世界中の取材陣殺到に加え,シンガポールが国際的注目を集める等,実質的経済効果はその10倍以上になるとされ,シンガポールのしたたかさを見せつける結果となった。

もっとも,シンガポールについては,北朝鮮との非公式な経済関係をめぐって,問題が表面化した1年でもあった。シンガポールは国連安全保障理事会の制裁決議を受けて,公式には2017年11月に中継貿易を含めた北朝鮮との物品輸出入を禁止している。しかし,1月に東シナ海公海上で石油洋上密輸を行ったドミニカ籍タンカーがシンガポール企業の所有であった事件や,3月にはシンガポール企業2社が北朝鮮に贅沢品を輸出した事件が発覚している。10月にはアメリカ財務省が,北朝鮮の資金洗浄に関連したシンガポールの2法人・1個人を,11月には石油密輸に関連した在シンガポールの南アフリカ籍個人を,制裁対象に指定する等,国際的な中継地であるシンガポールが果たす負の側面も明らかになっている。

ASEAN議長国の役割と南シナ海問題・対中関係シンガポールは2018年のASEAN議長国であり,特に南シナ海問題の舵取りに注目が集まっていた。近年,シンガポールと中国の二国間関係は,2016年11月の香港でのシンガポール軍装甲車押収事件,2017年5月の「一帯一路構想に関する国際協力サミットフォーラム」にリー首相が招待されなかった問題,8月のシンガポール政府による「外国工作員」の国外追放事件等が相次ぎ,緊張化していた。しかし,シンガポールは重要な貿易・投資パートナーの中国と関係を早期に正常化する必要があり,中国には2018年のASEAN議長国であるシンガポールを一旦は懐柔する必要があり,双方の思惑が一致した結果,2017年9月のリー首相訪中を契機に,表面的な緊張緩和に至っていた。

しかし,2018年4月28日にシンガポールで開催されたASEAN首脳会議では,議長声明で南シナ海問題について「一部加盟国から表明された懸念に留意する」「南シナ海での埋め立てや活動が信頼を損ねて緊張を高めており,地域安全保障を脅かす恐れがある」との表現が盛り込まれ,中国をけん制する内容となった。さらに8月2日のASEAN外相会議でも,中国との「南シナ海行動規範」策定交渉は前進しているものの,「一部の国が表明した懸念に留意する」として,「状況を複雑化させる行動の回避と国際法による紛争の平和解決」を訴え,日本,アメリカ,中国,韓国,北朝鮮等も参加する4日のASEAN地域フォーラム(ARF)閣僚会議でも,「一部閣僚が表明した懸念に留意した」との議長声明がまとめられている。

ただし,シンガポールはASEAN議長国としても,あるいはシンガポール一国としても,対中関係でのバランス維持に腐心している。たとえば,5月14日にバラクリシュナン外相は,日米豪印戦略対話について「同戦略構想は引き続きASEANが戦略構想の中心にあるか否か,引き続き多国間主義と法的支配は保たれるのか否かの課題について,適切に応えていない」「いわゆる『自由で開かれたアジア太平洋地域』という戦略構想は,我々が提示した疑問に十分に答えていない」と述べ,ASEANは参加を見送るとした。10月20日に開催されたASEAN拡大国防相会議でも,以前から計画されていた同月22日からのASEAN加盟国海軍と中国海軍の演習を了承した一方,2019年には米海軍との演習を実施する事でも合意した。また,中国・ASEAN国防相会議ではホットライン創設や若手人的交流の実施を,アメリカ・ASEAN国防相会議ではアメリカの地域関与継続を歓迎する旨を,それぞれ表明している。なお,シンガポールは国単独として,4月6日に米海軍の空母打撃群と2日間の合同演習を,南シナ海南端の公海上で実施している。

この後,11月14日のASEAN首脳会議に合わせた中国・ASEAN首脳会議では,南シナ海問題を集中議論しており,あわせて発表された「ASEAN・中国戦略パートナーシップビジョン2030」は,南シナ海の「平和,安定,安全を維持・促進する」として,「航行の自由を尊重し,領土紛争は脅迫や武力ではなく,国連海洋法条約等の国際法で平和的に解決する」と明記した。これについて中国の李克強首相は,「南シナ海行動規範の交渉を3年以内に終了し,南シナ海の恒久的平和・安定につなげる」として,「実質的交渉進展に勇気づけられる」と語った。

もっとも,中国の姿勢は,「行動規範」策定に時間をかける間に南シナ海で軍事拠点の構築と実効支配を確立する一方,日本やアメリカ等を域外国・非当事者として議論から排除すべく試みているともいわれる。現に,ASEAN首脳会議に続いて11月15日に開催された東アジアサミットでは,南シナ海問題で中国を批判した安倍首相,ペンス米副大統領に対して,李克強首相は中国が南シナ海の航行の自由を尊重しており,域外国は同問題に対する中国・ASEANの平和への取り組みを支持すべきとして,批判を退けようとしている。こうした角逐の激化を受けて,リー首相は11月15日のASEAN首脳会議後の総括で,「対立する2国と友人であるとして,時には双方と良好な関係でいる事は可能だし,気まずい場合もある。一方を選択すべき事態は起こらぬ方が望ましいが,ASEANにはそうした状況が起こるかもしれない。それがすぐでない事を願う」と直接的に述べ,強い懸念を表している。

対マレーシア関係の緊張2018年は,最も密接な隣国のマレーシアで総選挙があり,野党連合の勝利とともにマハティール・ビン・モハマド元首相が再び首相の地位に就き,この影響からシンガポール=クアラルンプール間高速鉄道計画に変動が生じた。

同計画は2026年開業を目指して準備が進められ,2017年12月20日に車両・路線システム導入・施工・保守管理の国際入札が公示されており,2018年4月時点では日本,シンガポール,マレーシア,中国,韓国,欧州の企業連合が入札に関心を示していた。しかし,同月20日には事業内容の複雑性から,入札期限が当初の6月29日から12月28日に延長されていた。

こうした中,5月9日にマレーシアで実施された総選挙で,マハティール元首相の率いる野党連合が勝利し,同氏が新首相に就任した。10日にはリー首相がマハティール首相を祝うメッセージを発し,19日にはクアラルンプールを訪問して首脳会談を行う等,早急に両国関係の確認・維持に動いた。同時に,ナジブ・ラザク前首相が深く関与し,総選挙で敗北した要因の一つとなった巨額資金流用問題「1MDB疑惑」について,MASとシンガポール警察商業犯罪調査局は,マレーシアにさらなる協力を表明し,5月31日の両国当局会合で連携を確認している。

もっとも,この政権交代の余波は高速鉄道計画にも及んだ。5月22日にはマレーシアのアズミン・アリ経済相が,同計画を含めた各種大型プロジェクトを再検討すると述べ,28日にはマハティール首相自身が,巨額の建設費用を理由に中止を表明した。もっとも,6月12日に同首相は「ある意味で延期されたもので,再評価の必要がある」と柔軟姿勢に変化し,シンガポールとの交渉に含みを持たせた。これはシンガポールに支払う違約金が5億マレーシアリンギ(約140億円)と予想され,その補償協議を控えているためであった。一方で,シンガポールでは7月9日にコー・ブンワン運輸相が,正式な中止決定の通知を受け取っていないと述べ,マレーシアの思惑に疑問が広がった。7月19日にはマハティール首相が,「中止ではなく延期の可能性がある」と述べ,7月23日にはアズミン経済相がシンガポールに両国間協議を開催したい旨の書簡を送付し,8月10日にはコー運輸相と最初の会談を実施している。この後も両者は断続的協議を行い,9月5日には,2020年5月末までの計画延期,シンガポールへの1500万Sドルの違約金支払い,2031年1月までの開業延期等で合意したと発表した。

シンガポールは,7月末時点ですでに高速鉄道計画に関連して約2億6200万Sドル以上を投資しており,ターミナルとなる予定であったジュロン地区の再開発計画も見直しが必要だが,マレーシアとの関係維持を優先するため「二国間協力の精神」(コー運輸相)で延期に同意したとする。このように述べる背景には,延期交渉過程で,マレーシアが水資源供給問題という絡め手を持ち出してきた事情もある。

6月25日にマハティール首相は,1962年に締結した,ジョホール川で取水した水を,1000ガロン当たり0.03マレーシアリンギで,1日当たり2億5000万ガロンをシンガポールが2061年まで購入可能とする合意を,「まったくもって馬鹿馬鹿しい」と批判し,再交渉すると発言した。これに対し,シンガポール外務省は即座に協定順守を求める声明を発表し,7月9日にバラクリシュナン外相も同様の順守を求めた上で,「協定違反は,主権国家として独立した我が国の存立基盤である(両国間の)分離・独立協定に疑問を投げる」と強く反発した。もっとも,高速鉄道延期交渉の開始が見え始めた7月30日,マレーシア側はサフディン外相が,価格協定は見直すべきだがシンガポールの見解も理解できると柔軟姿勢を示している。一方で,マハティール首相は8月13日のAP通信とのインタビューで,供給する水の価格を10倍以上に引き上げる必要があると再び述べる等,揺さぶりをかけている。

さらに,年末には両国間で領海・領空をめぐる問題も顕在化し,再び緊張が生じた。両国間では,沖合のペドラ・ブランカ島の領有権問題で,5月28日にはマレーシアが国際司法裁判所への提訴を条件付きながら取り下げ,6月末にはペドラ・ブランカ島および近接するマレーシア実効支配下にあるミドル岩礁の周辺での共同パトロール提案もあり,前向きな動きと捉えられていた。

しかし,10月25日にマレーシアは,シンガポールの西南端トゥアス港と海峡を面して向かい合うジョホール港の港域(船の入出港時,物理的に使用する海域)を拡張すると官報に公告した。この拡張港域は,シンガポールの領海およびトゥアス港の港域と重複しており,シンガポール海事局は11月30日付公報でマレーシア側公告を認めない旨を発表したが,マレーシアは11月11日付公報と22日付水路通報でも前述の主張を行った上,11月中旬からは公船が同港域で度重なる航行を行った。これに対してシンガポールは,領海侵入は主権侵害であるとして強く反発し,12月4日には事実を公表するとともに,6日にはトゥアス港の港域拡張を宣言したほか,主要閣僚が「断固とした対応措置を取る」「アクシデントが起こる可能性がある」と警告を発する等,緊張が高まった。10日にはマレーシアが,シンガポールの求めた公船退去と港域拡張撤回は拒否したものの,緩和措置を講じるとし,2019年1月第2週にシンガポールと協議を行うとの声明を出した。一方,シンガポールは協議が決裂した場合,国連海洋法条約を根拠に国際提訴する考えを示している。

このほか,12月4日にはマレーシアのアンソニー・ロク運輸相が,シンガポール北部セレター空港での新しい発着管制方法が一方的に導入されており,自国ジョホール州のパシール・グダン工業開発区の発展を阻害していると述べた。さらに,1973年の両国間合意で現在はシンガポールが管理しているジョホール州南部空域管制権の返還を求める旨を,11月29日にシンガポールに通告したと発言した。これに対してコー運輸相は,マレーシアの主張は現状や国際民間航空機関(ICAO)の取り決めを無視しているとして,強く拒否している。

続くテロへの警戒とサイバー攻撃の脅威アメリカの調査会社ギャラップが発表した2018年「世界の法と秩序指数」で,シンガポールは3年連続で世界1位となり,その優良な治安は世界的に知られている。一方で1990年代以降,東南アジアの政治経済で枢要な地位にある同地は,その優良な治安という評価に打撃を与えようとするテロリストの,潜在的標的となってきた。近年では,2016年にインドネシア領から市内中心部をロケット砲攻撃する陰謀が水際で阻止される等,脅威は具体的になりつつある。

特に,IS(「イスラーム国」)関連で,2007~2017年に内国治安維持法に基づき拘束されたシンガポール人は30人以上に達し,一方ではシリア地域から離散した元IS兵士1000人以上が東南アジア地域に帰還する可能性があり,脅威が逼迫している。ン国防相は7月28日に,最優先課題の一つはテロ対策であると明言し,改めて危機感を示している。政府は,1月には危険人物の入国阻止を強化する目的で,入国管理時の職員権限拡大や旅行者の個人情報収集を強化する移民法改定案を提出し,2月にはテロ現場の実況中継等がテロリストに悪用されないよう,SNS投稿や実況中継を強制遮断できる警察権限強化法案を提出した。10月には各種センサーを搭載した高機能街灯10万基を設置する計画が発表され,従来の監視カメラネットワークとあわせて,不審な人物・物体等を,データベースや人工知能と連動させてリアルタイムに検知・照合・分析・記録する監視システムの構想が明らかとなった。このほか,11月には,標的となりやすい公共交通システムの安全確保を目的に,都市鉄道(MRT)の一部駅で荷物検査や身体検査を行う試験措置が実施された。3月の国会予算委員会でテオ首相府相(当時)は,こうした治安対策技術予算が,今後2年で3倍以上増加する見込みを示している。

テロの脅威とあわせた課題として,シンガポールはこの数年,サイバー・セキュリティ対策を強化してきた。これは新産業育成の先行投資と技術蓄積という側面も強かったが,2018年には深刻な脅威となる事案が発生し,懸念が現実となった。7月20日,政府は公営医療機関グループ「シングヘルス」の患者情報約150万人分がサイバー攻撃で流出し,特にリー首相の個人情報に,国民登録管理カード番号を用いた不正アクセスが集中していた事実を明らかにした。サイバー・セキュリティ庁(CSA)のデイビッド・コー長官は,「目標を絞った計画的なもの」と述べ,8月6日にはS・イスワラン通信・情報相が,国名は避けたものの,攻撃は外国政府と関係するグループが行ったと断言した。この事件では,スマート国家化に伴いサイバー・セキュリティに注力していたはずが,首相を標的とした攻撃が行われ,容易にセキュリティが破られた事から,大きな衝撃が広がった。CSAは8月3日に,11の重要セクターでサイバー・セキュリティの再検討・対策強化を命令する等,同問題への対応が喫緊の課題となっている。

対日関係日本との関係では,閣僚級の往来による二国間外交だけでなく,シンガポールで開催される国際会議に際した,日本による多国間外交も目立ち,シンガポールが地域外交の要として機能している実績を示す1年にもなった。

最も目立ったのが,河野太郎外相によるシンガポールとの外交関係強化である。河野外相は1月7日,南アジア歴訪の途中乗り換えでシンガポールに立寄り,バラクリシュナン外相と会談した。この場で,ASEAN議長国であるシンガポールと緊密に連携し,地域・国際問題に対処すると確認している。同外相は2月10~12日にもシンガポールを再訪してリー首相やバラクリシュナン外相と会談し,北朝鮮への圧力強化に連携を求めたほか,「自由で開かれたアジア太平洋構想」やシンガポール=クアラルンプール間高速鉄道への新幹線システム導入にも言及した。4月28日には,訪問先のヨルダンでシャンムガム内相兼法相と会談し,地域的・国際的課題への連携の確認と,地域情勢についての意見交換を行っている。さらに8月5日,ASEAN関連外相会議に出席するためシンガポールを訪問した河野外相は,バラクリシュナン外相と会談し,北朝鮮問題や南シナ海問題等の地域情勢,環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11/CPTPP)や東アジア地域包括的経済連携(RCEP)等の自由貿易推進について意見を交換している。

大臣級ではこのほかにも,5月4日に石井啓一国土交通相がシンガポールを訪問してコー運輸相と会談し,高速鉄道への新幹線システム導入の働きかけを行っている。また,6月2~4日には小野寺五典防衛相(当時)が,アジア安全保障会議に出席するためシンガポールを訪問して演説を行ったほか,日米豪および日米韓の3カ国間防衛相会談にも参加し,シンガポールを舞台に安全保障問題での多国間外交を展開した。こうした多国間外交の動きは,シンガポールで8月・10月・11月と相次いで開催されたRCEP閣僚会合に世耕弘成経済産業相が出席した際,10月18~21日のASEAN拡大国防相会議に岩屋毅防衛相が出席した際にも見られる。なお,岩屋防衛相の訪問に合わせ,海上自衛隊護衛艦「かが」等がシンガポールに寄港し,10月23日までシンガポール海軍との共同訓練を実施している。

首脳会談も活発で,10月19日にはアジア欧州会合(ASEM)首脳会談に出席するためベルギーを訪問した安倍晋三首相とリー首相が会談し,地域安全保障,TPP11やRCEP,ASEAN関連首脳会議等について意見交換した。続いて11月11~15日まで,ASEAN関連首脳会議やRCEP関連会議に出席のためシンガポールを訪問した安倍首相は,15日にリー首相と再び会談したほか,同日の東アジアサミットでは南シナ海問題等に積極的発言を行っている。安倍首相はこのほかにもシンガポールで,ロシアのウラジミール・プーチン大統領をはじめ,インドネシアのジョコ・ウィドド大統領,フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領,ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相と個別会談を行っている。

なお,シンガポールから日本へは,3月にデズモンド・リー社会・家庭発展相,5月にン国防相,12月にバラクリシュナン外相が訪問している。

2018年のシンガポールは,政治面ではヘン財務相が次期首相に内定して,「第四世代」による次世代指導体制への移行を事実上スタートさせた。これによって2019年には,内閣改造でさらなる若手閣僚の登用,「第四世代」主体の内閣による国民とのコンセンサス形成,次世代指導体制への信任投票となる次期総選挙を視野に入れた動き等,具体的な道筋が示され,その方向に進むものと考えられる。一方,外交・安全保障面では,米中対立の激化や南シナ海問題等が取り巻く中で,中国との関係をどのようにバランスさせるかで苦心する場面が継続すると思われる。このほか,2018年を通じて顕在化した最隣国マレーシアとの諸問題を,どのように解決するかについても注目されるところである。

(開発研究センター)

| 1月 | |

| 4日 | 与党「人民行動党」(PAP)若手政治家16人,次期首相選定を適切な時期に行うと共同声明。 |

| 7日 | 河野外相,シンガポールでバラクリシュナン外相と会談。 |

| 15日 | マレーシアのナジブ首相が訪問。 |

| 21日 | テオ副首相,デジタル産業集積区「パンゴール・デジタル地区」整備計画を発表。 |

| 23日 | リー首相,訪問先のスリランカで自由貿易協定(FTA)を締結。 |

| 2月 | |

| 12日 | 河野外相,シンガポールでリー首相,バラクリシュナン外相と会談。 |

| 19日 | ヘン財務相,国会の予算演説で将来の物品・サービス税(GST)引き上げを表明。 |

| 27日 | 政府,警察権限強化法案を国会提出。 |

| 3月 | |

| 1日 | 国会,2018年度予算案を可決。 |

| 2日 | テオ首相府相,治安関連技術予算を2年で3倍にすると表明。 |

| 13日 | K・シャンムガム内相兼法相,宗教過激者の更生困難とイスラーム理解プログラムの重要性を指摘。 |

| 4月 | |

| 6日 | 海軍,米空母と演習を実施。 |

| 8日 | ウォン国家開発相,訪問先の中国で,「一帯一路」の協力深化協定に署名。 |

| 10日 | リー首相,訪問先の中国で習近平国家主席と会見。 |

| 12日 | リー首相,「第四世代」がチームとして協働する体制構築が重要と表明。 |

| 13日 | 金融管理局(MAS),小幅の金融引き締めを実施。 |

| 18日 | ヘン財務相,外国人労働者流入規制は続くが,長期的に緩和余地があると発言。 |

| 24日 | リー首相,内閣改造人事を発表。 |

| 25日 | リー首相,訪問先のベトナムでグエン・スアン・フック首相と会談。 |

| 28日 | シンガポールでASEAN首脳会議が開催され,議長声明で南シナ海問題を「懸念」と明記。 |

| 5月 | |

| 4日 | 石井国土交通相,シンガポールでコー運輸相と会談。 |

| 7日 | ハリマ大統領,「第四世代」起草による就任後初の議会演説を行う。 |

| 10日 | トランプ米大統領,北朝鮮との首脳会談をシンガポールで開催と発表。 |

| 14日 | 政府,マネーローンダリングとテロ資金対策の官民連携ガイドラインを発表。 |

| 19日 | リー首相,訪問先のマレーシアでマハティール首相と会談。 |

| 21日 | 日銀とMAS,二国間通貨交換協定の改定を発表。 |

| 22日 | 水処理大手ハイフラックス,破産保護を申請。 |

| 28日 | マレーシアのマハティール首相,シンガポールとの高速鉄道計画の中止を表明。 |

| 30日 | 外務省,マレーシアによるペドラ・ブランカ島帰属をめぐる国際司法裁判所への再審請求取り下げを歓迎。 |

| 6月 | |

| 2日 | 小野寺防衛相(当時),シンガポールでアジア安全保障会議に出席・演説。 |

| 5日 | テオ副首相,2023年までに全行政サービス・決済のデジタル化を目指すと表明。 |

| 10日 | トランプ米大統領,金朝鮮労働党委員長がシンガポールに到着。 |

| 12日 | 米朝首脳会談が開催される。 |

| 25日 | 外務省,マレーシアのマハティール首相が対シンガポール水供給協定を再交渉すると発言した事に反論。 |

| 28日 | 財務省,国民への総額約10億Sドルの補助金支給を発表。 |

| 7月 | |

| 4日 | メノンMAS長官,不動産市場の過度な「陶酔状態」に警告。 |

| 5日 | 政府,住宅価格の緊急抑制策を導入。 |

| 9日 | バラクリシュナン外相,マレーシアに対して水供給協定の順守を要求。 |

| 19日 | 政府,TPP11を批准。 |

| 20日 | 政府,リー首相をはじめ約150万人分の医療情報がサイバー攻撃で流出と発表。 |

| 24日 | 通産省,南米南部共同市場(メルコスール)とのFTA交渉を開始と発表。 |

| 28日 | ン国防相,テロ対策は喫緊の優先課題と発言。 |

| 8月 | |

| 2日 | シンガポールでASEAN関連外相会議が開催され,共同声明で南シナ海問題を「懸念」と明記。 |

| 3日 | サイバー・セキュリティ庁(CSA),11重要分野に対策強化を命令。 |

| 4日 | シンガポールで東アジアサミットとASEAN地域フォーラム(ARF)閣僚会議が開催される。 |

| 6日 | S・イスワラン通信・情報相,7月発表の大規模サイバー攻撃は,外国政府と関連したグループが関与と明言。 |

| 10日 | コー運輸相,マレーシアのアズミン経済相と高速鉄道問題で会談。 |

| 20日 | リー首相,国民の生活費上昇懸念を受けた負担軽減策を表明。 |

| 23日 | コー運輸相,マレーシアのアズミン経済相と高速鉄道問題で再会談。 |

| 30日 | シンガポールで東アジア地域包括的経済連携(RCEP)閣僚会合が開催される。 |

| 9月 | |

| 3日 | リー首相,公団住宅(HDB)99年定期借地権はリースでなく所有権と発言。 |

| 5日 | シンガポールとマレーシア,高速鉄道計画の一時延期で合意。 |

| 21日 | 偽ニュース対策に関する国会特別委員会,同問題への新法導入を提言。 |

| 28日 | オン教育相,小中学校での試験・成績制度の軽減を柱とした改革を発表。 |

| 29日 | 電力・ガス最大手SPグループ,4四半期連続で家庭用電気料金の値上げを発表。 |

| 10月 | |

| 9日 | 国際NGO「オックスファム」,シンガポールの不平等是正度が157カ国中149位と発表。 |

| 12日 | MAS,追加金融引き締めを実施。 |

| 13日 | シンガポールでRCEP閣僚会合が開催される。 |

| 18日 | 岩屋防衛相が来訪し,海上自衛隊護衛艦「かが」も寄港。 |

| 19日 | 安倍首相,訪問先のベルギーでリー首相と会談。 |

| 20日 | シンガポールで拡大ASEAN国防相会議が開催される。 |

| 26日 | 米財務省,シンガポールの1個人・2法人を対北朝鮮制裁違反で制裁指定。 |

| 11月 | |

| 1日 | 国内の電力小売市場が完全自由化される。 |

| 11日 | PAP,党大会を開催し,世代交代を軸に新しい中央執行委員会を選出。 |

| 12日 | 陸上交通庁(LTA),都市鉄道(MRT)駅での試験的な荷物・身体検査を開始。 |

| 14日 | シンガポールでRCEP首脳会合,中国・ASEAN首脳会議が開催される。 |

| 15日 | 安倍首相,シンガポールで東アジアサミットに参加し,リー首相とも会談。 |

| 20日 | 米財務省,シンガポール在住の南アフリカ籍個人を対北朝鮮制裁違反で制裁指定。 |

| 23日 | PAP,実質的な次期首相として第1書記長補佐にヘン財務相を選出。 |

| 28日 | リー首相,G20首脳会議参加のためアルゼンチンを訪問。 |

| 12月 | |

| 4日 | コー運輸相,マレーシア公船が領海侵入を繰り返している問題を公表・非難。 |

| 6日 | コー運輸相,マレーシアに対抗するためトゥアス港の港域拡張を宣言。 |

| 29日 | 政府,公共交通運賃の最大4.3%値上げを実施。 |

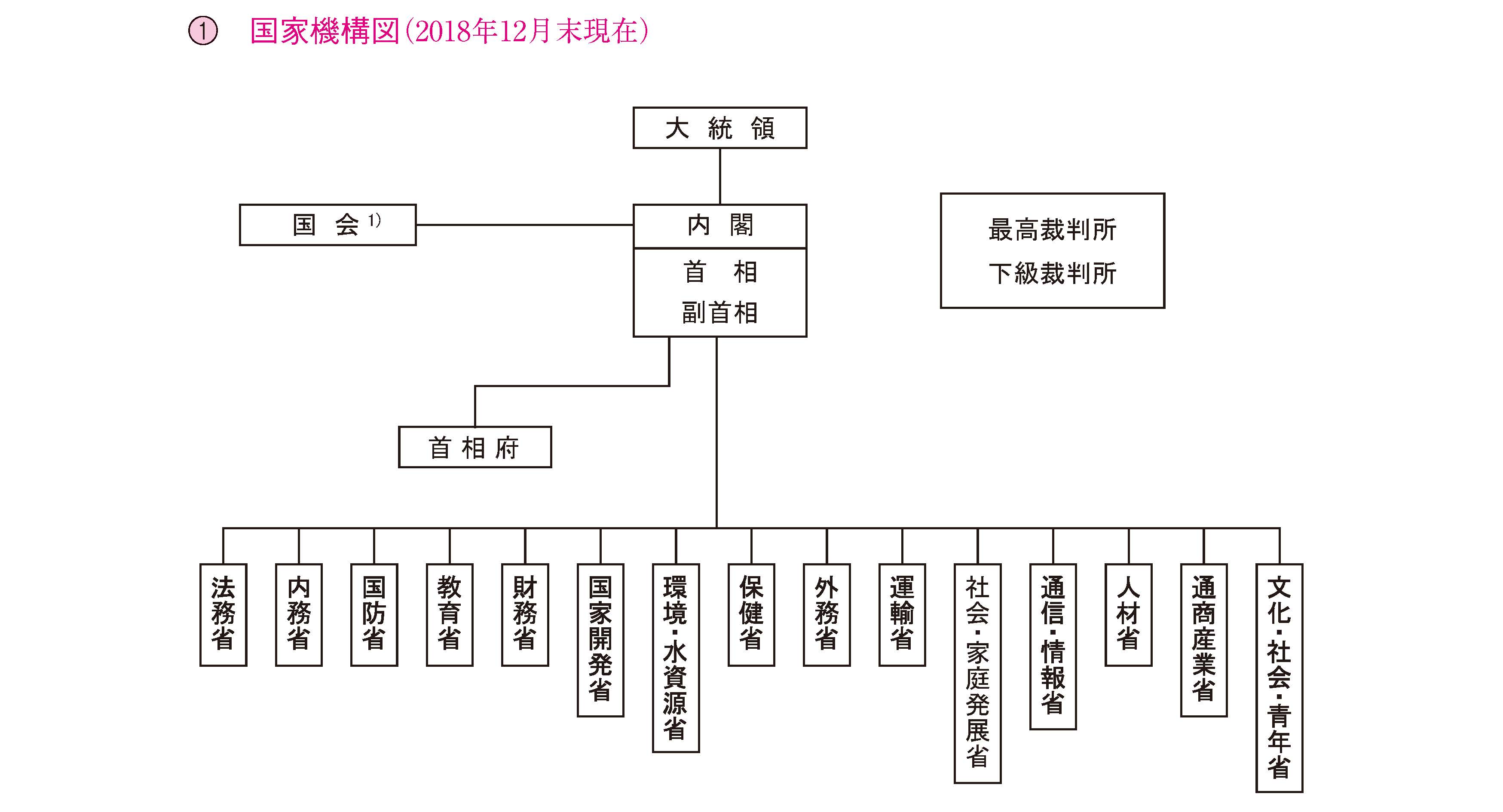

(注)1)一院制,選挙区選出議員定数89(任期5年)。与党・人民行動党83議席,野党6議席。

(注)総人口は居住権者(シンガポール国民と永住権保有者)と非居住権者(永住権を持たない定住者あるいは長期滞在者)から構成。

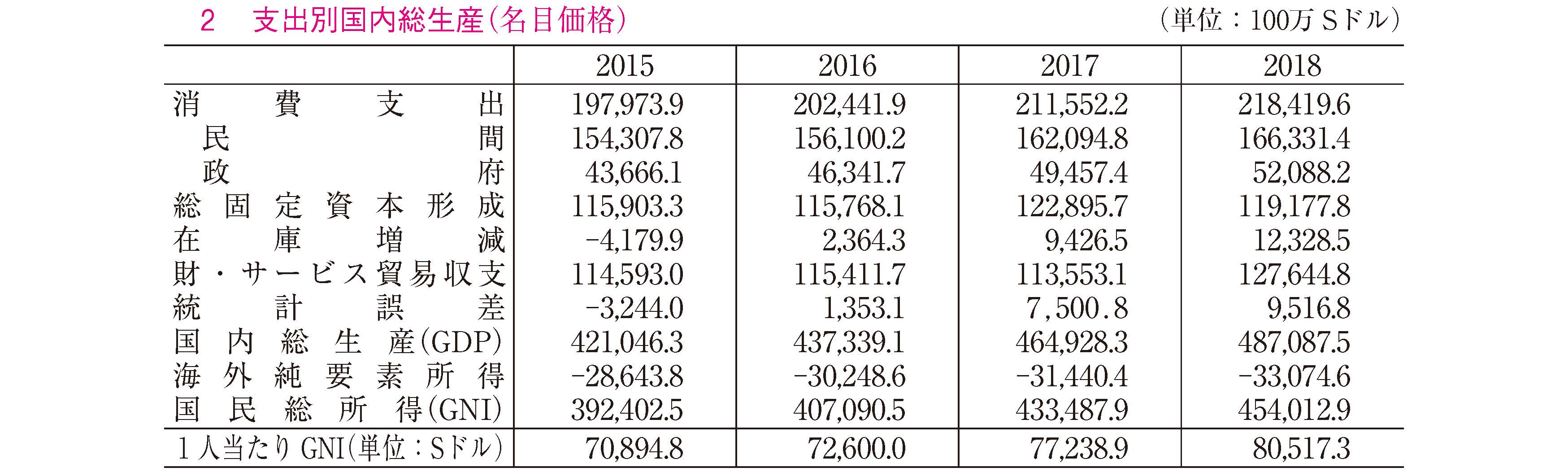

(出所)Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018 および Statistics Singaporeウェブサイト(http://www.singstat.gov.sg)。

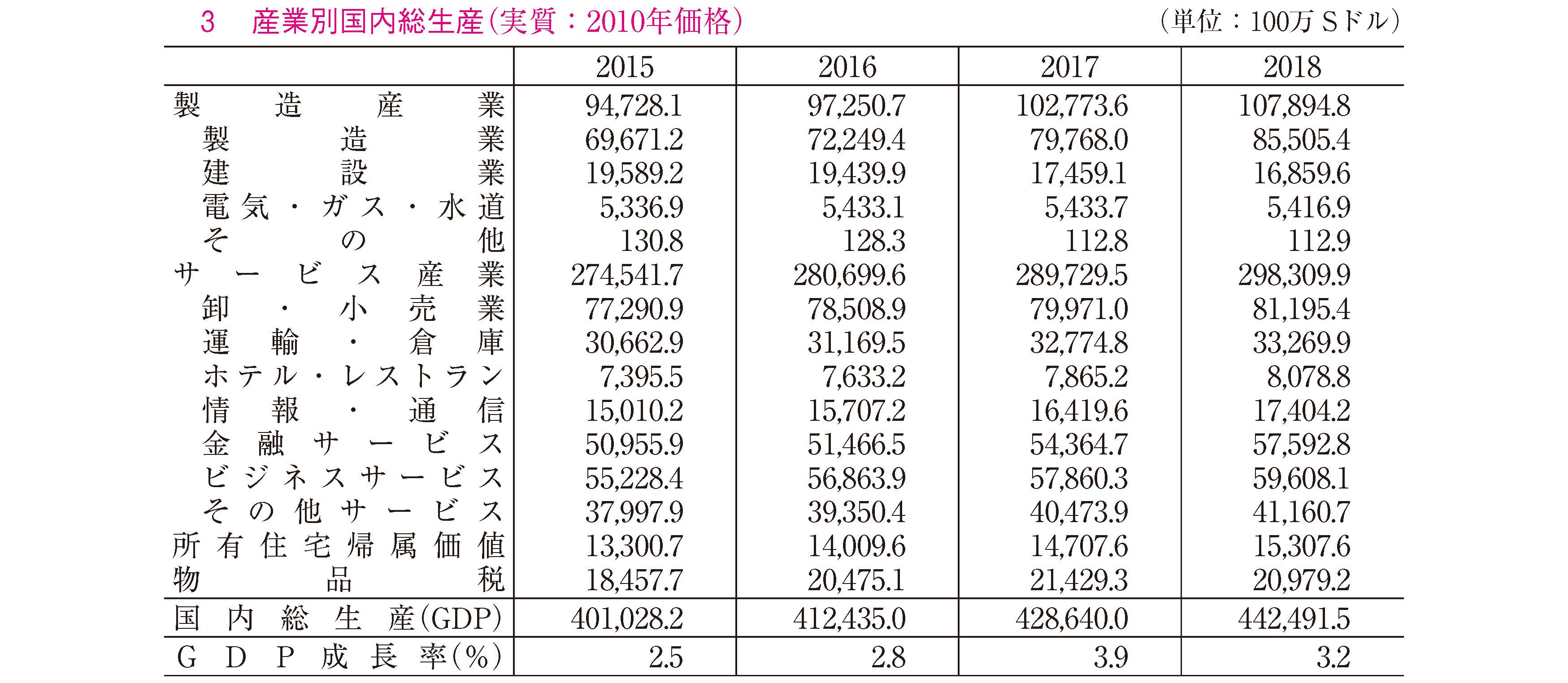

(出所)Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.

(出所)Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.

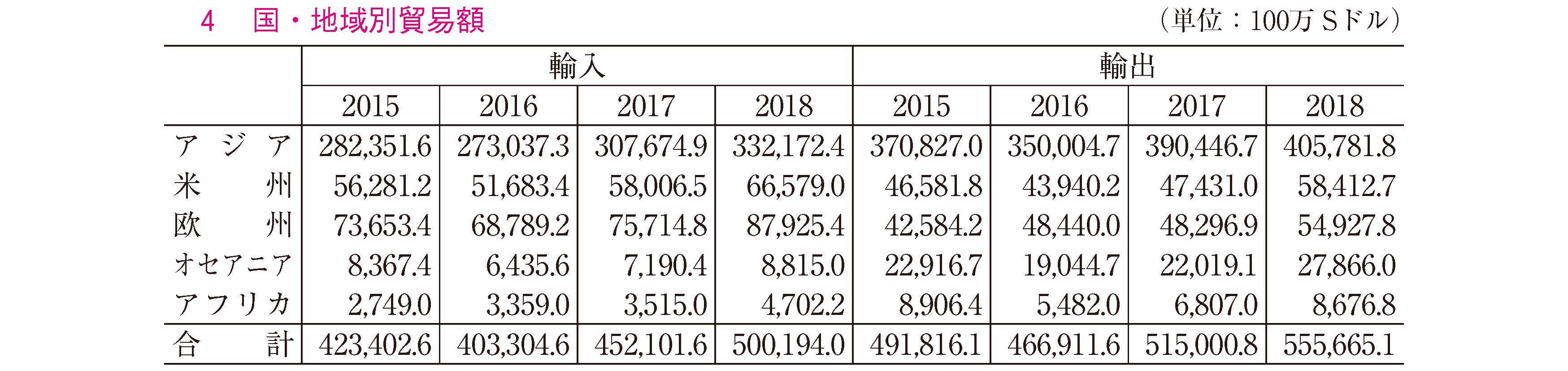

(出所)Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.

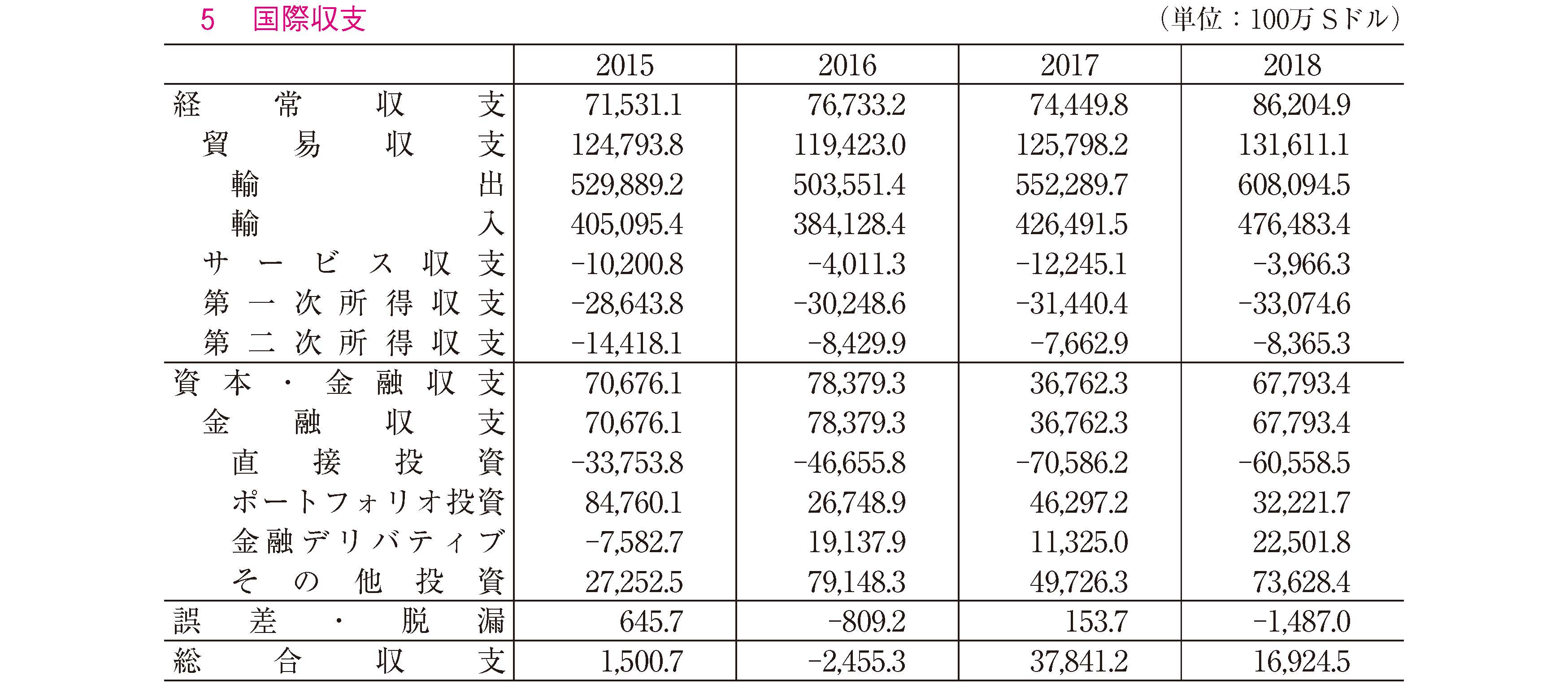

(出所)Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.

(出所)Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2018.