2021 年 26 巻 1 号 p. 1-14

2021 年 26 巻 1 号 p. 1-14

刑事事件の被告人となった失語症患者の(1)訴訟能力を判定し、(2)裁判に向けての目的に特化した言語訓練を行い、(3)法廷での支援を行った。障害を正確に理解し、最大限に有効な支援方法を見出し実行するというこの仕事は、認知リハビリテーションそのものであったが、ゴールが刑罰の確定であるという点だけが異なっていた。

For an aphasia patient who became the defendant in the criminal case, we have: (1) determined the competence to stand trial, (2) provided speech training specialized for the purpose of the trial, and (3) provided support in court. The task of accurately evaluating the disability, finding and implementing the most effective support methods was cognitive rehabilitation itself, except that the goal was to determine the punishment.

リハビリテーションは、そのラテン語の語源、re-(再び)と-habilitare(適合させる)が示している通り、障害によって低下した生活への適合力を再度高めることをゴールとして行われるものである。この大きなゴール達成のために、様々なサブゴールを設定し、サブゴール達成のために多くの洗練されたリハビリテーションテクニックが開発されている。それらはあくまでも生活のre-habilitareという大きなゴールを視野に入れたものであるが、ごく稀に、限られた場面への適合能力の回復というサブゴールが最終的なゴールとされる場合がある。それはいわばリハビリテーションの特殊形であるが、特定の機能の回復を目指すという意味では純粋形とも言え、また、効果の評価が厳密に可能であるという意味で、妥協を許さない訓練であるとも言えよう。

今回我々は、刑事事件の被告人となった失語症患者A(X-71年生まれ男性)の、法廷での主張を支援するという目的に特化した言語訓練を行うというきわめて特殊な認知リハビリテーションを経験した。図1に示す通り、Aは失語症を発症した後に殺人事件を起こして起訴され、訴訟能力鑑定を経て公判になった。我々がかかわったのは起訴から判決までの全過程である。以下、法的手続きについての説明とともに、Aのリハビリテーションについて報告する。なお、発表に関してはA本人から書面により同意を得ている。

Aは事件発生X年の6年前、9月に左中大脳動脈領域梗塞により失語症を発症。同年11月に洞機能不全症候群に対してペースメーカー移植術、12月に慢性硬膜下血腫除去術を施行された。X-5年よりデイサービスに通所を開始し、週1回の言語リハを継続していた。

・発症後の妻との諍いと離婚調停の開始失語症を患った後、被害者である妻との間に様々な行き違いが起こり、妻から「一切自分でやります」の念書を書かされたことを契機として自ら離婚調停を起こした。

・離婚調停の顛末調停においては失語症に対する配慮は一切なされず、弁護士との疎通性も不良で、調停の内容や経緯、見通しを十分に理解できていない状態だった。勝つつもりでいたのに負けて22万しかもらえないと認識、不可解さと悔しさで混乱しつつも何とか気持ちを抑制しようとしていた。

・犯行しかし妻からの追い討ちをかけるような言動にたまりかね、X年5月、妻の首を両手で締めて殺害した。

図1 全経過

Aは殺人罪で起訴されたが、弁護人から、失語症であるAは訴訟能力を欠いている疑いがあるという意見が出された。これを受けて裁判所が訴訟能力鑑定実施を決定し、著者らが裁判所の命令を受け、鑑定を行った。鑑定事項は次の通りである。以下「被告人」はAを指している。

鑑定とはいわば、法的能力を判定するための診断である。そして本件で判定を求められているのは訴訟能力である。

訴訟能力とは、端的に言えば、裁判を受ける能力である。刑事訴訟法第314条1項には「訴訟能力のない被告人の裁判はしてはならない」と定められている。そして訴訟能力の具体的内容については、「訴訟能力とは、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を指す」という最高裁平成7年決定が用いられるのが通例である1)。上記鑑定事項の①から③はこの訴訟能力の概念に対応したものである。これはいわば裁判という特定の状況に特化した認知機能についての評価であるが、訴訟能力についてもう一つ重要な点は、裁判とは単独で受けるものではなく、弁護人等に支援されて受けるものであるという点である。鑑定事項④はこの点に対応している。したがって、認知機能検査をいかに精密に行ってもそれだけでは訴訟能力鑑定としては不十分で、法廷で具体的にどのように支援すれば、どのレベルまで能力を発揮できるかという判断を示さなければならないのである。

訴訟能力鑑定というものの持つこのような特性を十分に考慮した結果、我々はAに対して次のような検査を施行した。

2.1 失語症の評価検査は事件から5か月経過の時点で実施した。検査時年齢は71歳。教育年数12年、右利き。神経放射線学的には頭部CTにて左側頭-頭頂葉に陳旧性梗塞巣を認めた。両耳難聴のため補聴器を使用。両手に本態性震戦を認めた。

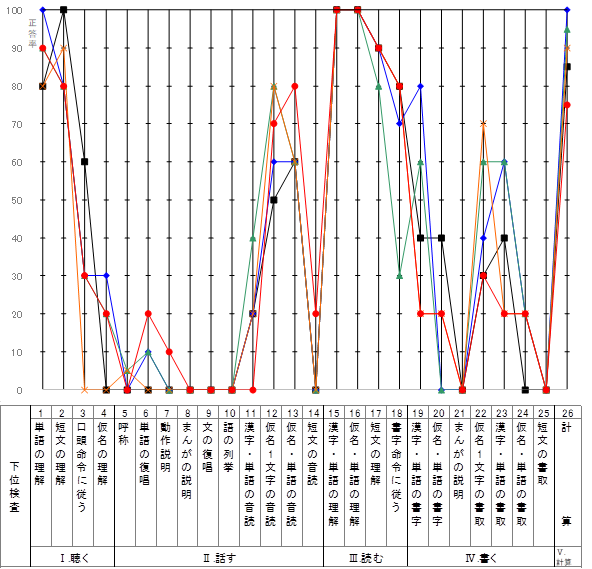

標準失語症検査の結果を図2に示す。

(黒:① X-5年 青:② X-4年 緑:③ X-3年 橙:④ X-2年 赤:⑤ X年)

図2 標準失語症検査プロフィール

図の①から④は通所デイサービスにて実施された結果である。プロフィールパターンは経年による変化がほとんどない。理解面においては、単語・短文の聴覚的理解および読解は良好。従命では低下を認めるが、書字命令は口頭命令より良好。表出面においては、自発話は常套句が多く内容語に乏しい。喚語困難、錯語、音断片を認める。呼称・復唱など課題発話は努力性が顕著となり、音の誤り、探索、歪み、引き伸ばしあり。「わかっているけど言えない」と繰り返す。仮名を手がかりとした音読はある程度可能だが、音韻性錯読が生じる。書字は断片的に可能。計算は保持されていた。

追加の言語検査として以下を実施した。

非言語性検査として以下を実施した。

なお、教示や回答方法を一部変更して実施した遂行機能検査BADSの年齢補正標準化得点は104であった。

言語・認知機能のまとめ:非流暢性失語で本質は語聾と音韻想起障害と考えられた。聴覚的理解に制限はあるが文字呈示により理解は促進された。しかし長文や抽象的な表現の理解は文字呈示でも不十分であった。また言語による表現は困難だが、身振りや断片的な書字・描画などで意思表示することは可能であった。非言語性機能は保持され、視覚的推論、状況認知、コミュニケーションの能力が高い。社会的行動障害は認められない。

2.2 訴訟能力判定に特化した検査等前述の通り、訴訟能力とは、第一に、裁判という場面に特化した能力であり、第二に、弁護人等からの支援があることを前提としての能力である。したがって、失語症についての一般的な評価は訴訟能力鑑定の第一歩にすぎないのであって、法廷での実際の審理を視野に入れた評価が必須になる。

この目的のため我々は、独自に検査を作成し実施した。訴訟能力関連語彙検査と名付けた本検査は、次の5つの下位検査から構成されている。このうち、DとEの提示文は米国の訴訟能力判定法を参考にしたものである。

例 「裁判 – 今晩」「寝ている-見ている」

例 「裁判官 行司 / 選手」 「殺人 良い/悪い」

例 「殴る 殺す」「おだてる だます」

例 「弁護人は、被告人の味方」 「無罪になると、釈放される」

例 「答えたくない質問には答えなくてよい」 「裁判官が「立ってください」と言ったら立つ」

正しい単語を選択する課題では、正しいほうを手で指し、正誤を問う課題では、両腕で○または×を示すという反応を求めた。Aが正解できなかったときは、検者が何らかの支援を行い(手がかりの提供など)Aの反応を観察するとともに、正解に到達できるか否かを見た。

すなわち本検査による訴訟能力判定の論理は次の通りである。

結果は、Aは大部分の設問に対して単独で正解でき、ごく一部の不正解についても、検者が口頭で具体的に説明すれば正解に達することができた。

以上より訴訟能力ありと判定した。但し適切な支援を要するという条件つきの判定となった。

2.3 鑑定主文とその説明以上を29ページにまとめた鑑定書をX年12月、裁判所に提出した。鑑定の結論は次の通りであった:

裁判所は鑑定書の結果を正しいと判断し、公判に向けての準備が開始された。鑑定主文に示された補助者、すなわち「失語症についての知識と経験を有し、かつ、被告人と相当な回数接して被告人の障害の程度を把握している補助者」として、著者らの一人(FS)を裁判所が指名した。この補助者は刑事訴訟法175条の「通訳人」にあたると解釈される。「被告人の障害の程度を把握」するための「被告人と相当な回数接して」の具体的回数は、通訳人FSの判断に委ねられた。かくして公判までの待機期間中、裁判に特化した認知リハビリテーションが実施されることとなった。なおAは保釈されており、リハビリテーションのために法律事務所や病院に通うことが可能だった。

リハビリテーションは2つの場面で行った。ひとつは弁護人との打ち合わせである。公判中も含め全23回、主に法律事務所において行われ、FSもこれに同席した。内容は事実関係の確認や公判を想定した質問練習であり、長い時には6時間半に及んだ。事実関係を共有する中で、失語症を患って以降被害者とのコミュニケーションがうまくいかなくなっていった過程や、離婚訴訟で担当弁護士との疎通性が不良で調停の内容や見通しを理解していなかったことが明らかになった。

もうひとつは通院リハビリテーションである。我々の施設の外来にてFSが週1回、1時間の言語訓練を行った。まず事件以降のブランクを埋める目的で仮名文字音読による音韻想起訓練を中心とした通常の言語訓練を行い、その後質問練習の予習・復習に移行した。

これらのリハビリテーションは、Aの体調不良による中断をはさみ約1年間行われた。頻回に繰り返された「言語リハビリテーション」により日常会話レベルでの自発話の流暢性は向上したが、依然として内容語には乏しかった。

公判に先立ち裁判官、検察官、弁護人、A、通訳人FS(以下通訳人)が参加して公判前整理手続きが8回行われた。この席でまず通訳人が求められたことは黙秘権があることをAに伝えることであった。書いて示すとAは“口にチャック”する動作で応じ、黙秘権については了解したことが確認された。この整理手続きでは、ごく初期に裁判官の指示により検察官が質問し、Aが応答するという場面があったが、その後は応答のシミュレーションはとくになかった。

公判における失語症者への配慮として、通訳人及び弁護人の意見を聴いたうえで、裁判所は以下を定めた。

実際の公判の流れは以下のとおりである。(X+2年2月~3月)

公判とはすなわち「公開の場での証拠調べ」である。裁判における証拠とは物証と人証であり、尋問は人証である証人と被告人から供述という証拠を提出させ、判決を下す資料とすることを目的に行われる。被告人質問は、被告人を防御する、すなわち被告人の罪を軽くすることを目指して弁護人が行う質問と、被告人を攻撃する、すなわち被告人の罪を重くすることを目指して検察官が行う質問、および中立の立場にある裁判所からの質問によって構成される。証人尋問も基本的な構造は同様であるが、本件においては、正確な裁判のためには、まず失語症というものを裁判所が理解することが必須であることから、特殊な専門家証人が召喚された。それが本件犯行前にデイサービスで言語リハを担当していた言語聴覚士B氏である。B氏は離婚訴訟の前後において、Aが様々なコミュニケーション手段を駆使して表現したことを文章に整え、漢字には仮名をふってAに渡し、Aはそれを自らパソコンに打ち込んで書類を作成していた。B氏が作成した「Bメモ」は重要な証拠書類となった。B氏は証言台において、まずスライドを使って失語症一般に対する解説を行い、さらにAの言語症状を標準失語症検査により説明した。

刑事裁判の被告人は公判の内容をすべて知る権利がある。失語症の被告人であるAには、公判中のすべての関係者の発話が全文筆記により提供された。発言者の1文に対して筆記が完了し、モニターの文章をAがひと通り読んだ時点で、通訳人が発言者に合図して次を促すという形で公判は進行した。

被告人質問すなわちA自身に対する質問においては、Aの断片的な発語や錯語、動作、机上空書などの反応に対して通訳人が挙手して裁判長に許可を得て筆談を行い、結果を通訳人が発言した。主尋問(弁護人からの質問)では練習を重ねたため想定内の供述がおおむね可能であった。しかし反対尋問(検察官からの質問)に対してはモニター上に質問が呈示されても、言い回しが複雑、長文になりがちで理解困難であり、また、はい-いいえの回答だけでなくopen questionもあったため、Aが答えることは困難なものが多かった。

なお、失語症をめぐる双方の主張の要点は次の通りであった。

検察官: 被告人は被害者との間の離婚調停で思うような結果が得られなかった不満に加え、被告人に対する被害者の言動などへの不満が重なり被害者を殺害するに至ったものであり、たとえ失語症であることを考慮したとしても殺害を正当化できるような事情はなく、さほど酌むべき点はない。

4.2 一審判決弁護人: 被告人は失語症発症後に被害者から蔑ろにするような態度をとられ、離婚調停において被害者から事実に反する主張をされても失語症のために反論できず、悔しい思いが蓄積したことが犯行の原因であり、この経緯は被告人に対する非難の程度を相応に下げる事情と評価すべきである。

X+2年3月11日に出された一審判決は、懲役10年であった。判決文からAの失語症に言及した一部を抜粋して示す:

・・・被告人が、失語症によるストレスを抱え、離婚調停での被害者の主張は虚偽であると考えているのに、代理人弁護士との意思疎通さえ十分にできず、悔しい気持ちを蓄積させたことは無理もないことではあるものの、そのような不満や悔しさは被害者に向けるのではなく離婚調停等の法的手続きの中で解決に努めるべきであって、責任非難の程度を大きく減じることはできない。

弁護側(被告人Aの側)はこの判決を不服として控訴した。

4.3 二審の経過と判決弁護人からの依頼を受け、著者らの一人(TM)は、控訴審に提出する意見書を作成した。同意見書(X+2年6月5日付け)から抜粋する:

一審判決においては、失語症による被告人の思考能力の問題、及び脳損傷による抑制機能障害についての考慮がきわめて不十分で、全く考慮されていないに等しいという深刻な不備が認められる。

高等裁判所は上記意見書も十分に検討したうえで、控訴棄却の判決を下した。判決文(X+2年9月9日付け)の一部を抜粋する:

・・・被告人の言語訓練を担当していた言語聴覚士の原審証言等によれば、本件犯行当時の被告人の症状を検査の結果等から具体的にみると、表出面(話す、書く)の障害は重度であるが、理解面(聞く、読む)の障害は軽度であり、言語理解能力はかなりよく保たれていたことが認められる。また、被告人の妹や友人の証言等によれば、被告人が失語症を患う前後でその性格や行動傾向に特段の変化はなかったことが認められ、その限度では、本件当時、被告人の情動をコントロールする能力に問題があったことはうかがわれない。

もっとも、失語症における表出面の障害が思考機能に影響を及ぼす可能性があり、情動をコントロールする機能の障害の可能性も上記のみでは排斥はできないため、更に検討することとする。

この点、被告人の原審公判供述を含む関係証拠によれば、被告人は、被害者との離婚調停において、被害者から、離婚に伴い自宅マンションの所有権は被害者が取得すること、被告人は被害者から22万円の支払いを受けて同マンションを立ち退くなどを内容とする和解案を提示され、この案を大筋で認めざるを得ない見通しとなる中で、本件の数日前頃、被害者から「早く出て行け。」などと言われて、それまでに蓄積していた被害者に対する不満や悔しい思いから、被害者を殺害することを考えるようになったこと、しかし、一方で、それはいけないという考え、引っ越さなければいけないという考えもあったこと、本件当夜も、当初就寝した時点では被害者を殺害することは決意しておらず、「そんなことやってもいけない、でも、やるか、どうするか、駄目ということで、ずうっと」考えていた(被告人の原審公判供述)こと、夜中に目が覚めてトイレに行った後、被害者が、リビングのソファで眠っており、そうした無防備な状態にある被害者を目にして殺害することを決意し、原判示の態様の本件犯行に及んだこと、犯行後間も無く110番通報をして自首したことが認められる。

上記認定のとおり、被告人は、犯行について、相当に躊躇、逡巡をした挙句、被害者の無防備な様子を見て、犯行を決意したものであって、その犯行態様も激情にまかせての残虐性等を伴うものではなく、犯行後は間もなく自首しているのであって、所論が指摘する失語症による思考機能の障害、情動をコントロールする機能の障害の可能性を考慮しても、被告人の善悪の判断能力、行動制御能力が、原判決の量刑を左右するほどに大きく減弱していたとは認められない。

すなわち裁判所は、TMの意見書での指摘に対し、

と認定し、控訴を棄却したのである。

被告人は上告せず、判決は確定した。現在Aは刑務所で服役中である。

第一にAの訴訟能力の有無を判定すること。第二に法廷でAを適切に支援すること。本件において裁判所から我々に指示された課題はこの2点である。第一の点については鑑定を実施し訴訟能力ありと報告した。裁判所は我々のこの判定を受け入れ、公判への準備が開始された。そして我々は裁判を受けるという目的に特化した訓練を約1年かけて行い、法廷では我々からの提案に基づいて支援の準備が整えられ、公判当日には我々がAのコミュニケーションを直接支援し、裁判は無事終了し、判決が下された。外形的にはAの認知リハビリテーションの目的は100%達成されたと言えよう。では具体的な中身は十分なものであったと言えるであろうか。

訓練の一環として行った公判のための質問練習は、自身の過去の言動を材料とした理解・表出の反復練習という有効なリハビリテーションの機会の提供となり、日常的なコミュニケーション能力には明らかな改善をみた。そして公判において裁判所は、理解・表出両面に対して「全文筆記の提供」「通訳人の同席」という配慮を行った。公判の進行について関係者は、我々を含め、どちらかと言えば楽観的な見通しを持っていた。しかし公判が始まってみると、次のような問題が顕在化した。

これらはいずれもある程度までは予想されていた事態ではあったが、現実は予想を超えて深刻であった。

被告人質問とは、次々と質問が繰り出されるものであり、特に検察官からの質問においては罪を重い方向に傾ける答えを被告人から引き出すように工夫された質問がなされる。Aは一つ一つの質問に対し、その度に当惑しつつ、何とか答えを返していったが、中にはAにとっては複雑すぎて答えられない質問もあった。実例を示す。

例1

(検察官)この書類を書かされた頃くらいから、少しずつ、Cさん(妻=本件被害者)との離婚を考えるようになったんですか

(A)それは、なんとも言えないです。私では

(通訳人確認)

(A)これは、この人と、こういう予定なんでしょう?

(検察官)主語があなたということです

(通訳人)表現を変えていただけますか

(検察官)あなたはこの書類を作った頃からCさん(妻=本件被害者)との離婚を考え始めたんですか

(A)これは、ようするに、こっちのだけでしょう?その方にしては、これを考えてたっていうことを、自分にいわってきても、わかんないやつですね。

(通訳人)ちょっと理解できないようです

例2

(検察官)それでも離婚したいと考えたのは何故ですか

(通訳人確認)

(本人)はい

(通訳人確認)

(本人)前の、その人にいってきました。自分が。それで、これでしょう?

(通訳人)ちょっと意味がわかりにくいようです

このようにして質問が撤回になる場面が少なからずあったことからすると、公判に先立って準備した支援システムが十分であったか、さらには遡って訴訟能力ありという判定が正しかったのかという疑問も発生しよう。

そこでまず訴訟能力鑑定について振り返ってみると、一般的な認知機能検査以外に訴訟能力に特化して施行したのは訴訟能力語彙検査のみであり、それは訴訟一般についての能力を判定するものであっても、本件という訴訟に特化したものではないから不十分であるという批判が考えられる。しかし、実際の公判がどれほど複雑なものになるかは事件によって異なるのであるから、その意味では訴訟能力一般という概念は成り立たない。事件ごとに必要とされる認知機能は異なる。これは法的場面で求められる認知機能に共通する事情で2)、たとえば遺言能力も一種の認知機能であるが、遺言とは全財産を長男に譲るというようなきわめて単純なものもあれば、現金・不動産・有価証券の形に分散されている財産のそれぞれを、複数の相続人にそれぞれの比率で分配するという非常に複雑なものもあるから、「遺言に必要な認知機能」と一般化することはできない。もっとも、遺言能力の場合は、その具体的な遺言内容に応じた認知機能検査を工夫して行えば、かなり正確な判定が可能であろう。しかし訴訟能力ではそうはいかない。公判前整理手続きの段階で模擬裁判的に、検察官・裁判所から公判での想定質問などをすることによって本人のコミュニケーション能力を具体的に確認すれば、今回の法廷で見られたような当惑は発生しなかったかもしれないが、それを行ってしまったら裁判は成立しない。事前に互いに手の内を見せてしまっては争いは成立しない。ポーカーをプレイする能力があるかどうかを判定する場合、そのゲームの具体的な進行によって必要とされる認知機能の水準は異なる。すると本番と同じカードで模擬ゲームをやってみなければ能力の有無はわからないということになるが、あらかじめ手持ちのカードをすべて開示してしまったらゲームは成立しない。同様に、検察側、弁護側の双方とも、訴訟戦略のすべてを開示するわけにはいかない。事前のシミュレーションには限界があるのである。

すると次に、法廷での支援がまだまだ不十分であったという批判が考えられる。尋問でのAの様子から振り返ってみれば、たとえばyes−noもしくは多肢選択に限ったclosed questionにし、事件概要を時系列で示した補助資料を手元呈示すれば、もっとスムースな進行が期待できたと思われる。

しかしこのとき、裁判とは公平性が強く求められるという性質を持っていることに留意しなければならない。障害のある被告人には、障害によって裁判が不利にならないよう手厚い支援が提供されるべきであるのは当然だが、その支援が過剰になれば逆に裁判の公平性を損なう。特定のある一人の被告人について、他の被告人とは別格の過剰な支援をすることは許されないのである。反対尋問にうまく答えられないために罪が重くなったという結果に基づいて、もっとうまく答えられるように支援すべきであったと単純に考えることはできない。適切な支援レベルは訴訟能力についての標準的なレベルというものに照らして判定しなければならない。

我が国の刑事裁判において、訴訟能力ありとする閾値はかなり低いのが実情である。精神機能(精神病の影響や知的能力を含めた認知的能力)に相当な問題があっても、訴訟能力はありとみなされ、裁判は遂行されるのが常である3)。米国では年間に6万件以上の訴訟能力鑑定が行われているのに対し4)、我が国の精神鑑定は責任能力に関するものが主で、訴訟能力鑑定の件数ははるかに少ないこともこの実情を物語っている。すると、裁判の公平性という観点からは、失語症における訴訟能力の閾値を高く設定しすぎることは望ましくないということになろう。ではどの程度が至適であるかということになると、それを決定することには不可能に近い困難さがあるが、精神障害者の刑事裁判に多数かかわってきた我々の経験に照らすと、被告人の認知機能障害について本件ほどまでに手厚い支援がなされた裁判は他に例を見ないものであることもあわせ、Aに訴訟能力ありとする判断も、Aが自らを防御するためにAに提供した支援も適切であったと考えている。

ではその支援下においての、検察官による質問は、被告人が失語症であることに鑑みて適切であったかと言えるだろうか。Aにとって答えにくい質問が多かったことは、適切でなかったことを反映しているという見方もあり得る。

だがこれを検討するにあたっては、刑事裁判とはそもそも、被告人の犯した罪を明らかにし、その罪に見合った罰を決定する場であることを考えなければならない。

すなわち法廷での尋問は、互いの理解を深め合うという日常のコミュニケーションとはそもそも目的が異なる。裁判とは言うまでもなく争いの場なのである。被告人は自らの罪を軽くするよう努力するのに対し(それが前記訴訟能力の定義の中の「被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすること」である)、被告人質問を行う検察官は、攻撃すなわち罪を重くするよう努力するのであるから、被告人の弱点を攻めるというのが検察官の正当な戦略である。被告人の供述の矛盾を突いたり、被告人が答えにくい質問を突きつけるのがその定法である。検察官の質問の中にAが答えることが困難なものがあったことから直ちに検察官の質問が不適切であったと言うことは決してできない。答えやすい質問のみを発していては検察官の戦略としてはむしろ不適切である。すると検察官が発したAにとっては答えにくい複数の質問を、被告人一般にとって答えにくいというレベルのものか、それとも失語症の影響があるからこそ答えにくいレベルのものかに峻別する必要がある。このとき、失語症の専門家の立場からすれば、質問に答えにくいのはすべて失語症の影響ありということになるが、そのような判断は裁判という場では不適切である。なぜならそのような判断を受け入れるのであれば、被告人が答えにくい質問はすべて不適切ということになりかねないからである。すると、失語症の影響がどの程度までなら、答えにくい質問も是とするかということになるが、この問いに回答することは不可能に近い。

Aの公判を振り返ってみると以上のように、医療者の立場(=患者の利益)からすれば不十分な点は多々あったということになり、そのように反省することは必要ではあるものの、適切な支援とは常に刑事裁判のルールと実情とのバランスの中で初めて決定できるものであって、患者の利益はその一要素にすぎない。相対的に過剰な支援は、裁判においてはむしろ公平性を損ない不適切ということになる。脳機能障害者の訴訟能力をめぐる問題については、法の世界においてまだまだ手探りの状態であることに鑑みれば、認知機能を詳細に検討したうえで、公判開始前の時点で考えうる限りの支援を計画・準備し、それを法廷で実施し判決までのプロセスを完了した本件は、貴重な実例になるということができよう。そして今後、認知症の犯罪も増えることが当然に予想され、訴訟能力が問題になる刑事裁判の件数も当然に増えることを考えると、本例の先例としての価値はきわめて大きいと思われる。

支援が適切なレベルであったかどうかはさておくとしても、我々の支援なしではAは法廷で自分の権利を行使し自分を防御することができなかったことは確かである。本稿冒頭に記した通り、今回のAへの認知リハビリテーションは、「裁判を受ける」という目的に特化した訓練であり、判決まで完了することができた以上、その意味では訓練の目的は100%達成されたといえよう。

その判決とは、懲役10年であった。これが、Aへの認知リハビリテーションによって到達したゴールである。

このゴールを見た時、はたして認知リハビリテーションはAの利益になったのだろうかという思いの発生を禁じ得ない。もしAが裁判を受けられなければ、Aは刑務所に入ることはなかった。公判廷において、Aのコミュニケーション能力が不十分であるとされて公判が中止されれば、刑務所に入ることはなかった。さらに遡って、鑑定で訴訟能力なしと結論すれば、裁判は行われず、Aは刑務所に入ることはなかった。

すなわちこれは、Aの能力を低く評価したほうがAの利益であり、Aに十分な支援をしないほうがAの利益であったと考えることが可能である。

これはいかにも、刑事裁判のためという特殊なゴールに向けての特殊なリハビリテーションだからこそ発生したジレンマであるように思えるが本当にそうであろうか。日常においては障害が軽いことが、そして回復することが当事者の利益であることを大前提として実務も研究も進行しているが、臨床においても、障害から回復していないと判定されたほうが社会的には手厚い支援を受けられるという状況は確かにある。この状況は厳然と存在するものでありながら、表立って議論されることはまずないが、本例のような特殊なケースをみたとき、日常に潜在する問題が顕在化するということもできよう。もっとも、自らの犯した罪を償うことこそが本人の利益であると理屈を述べることは可能である。殺害された被害者の立場からは、Aは最大限に非難されるべきであり、どんな刑罰も不十分であるという見方もあり得よう。だが70代の失語症のAにとって懲役10年の苦痛の深刻さは想像に難くないものがある。

しかし何より最大の不幸は、そもそも事件が発生してしまったという事実である。ひとたび殺人事件が発生してしまったとき、万人が納得する解決方法はもはや存在しないのであって、医療者として考えるべきより重要なことは、この事件が発生した背景であろう。失語症発症後のAには、情報がきわめて限られている中で、良好な状況判断力を頼りに思い込みで行動する傾向があったと推測される。わからない、言えない、と失語症状を自覚してはいても、自由会話場面や質問練習では流暢ではないものの多弁、jargon様で、自身の発話が相手に理解されにくい、というメタ認知は希薄であったと推察される。本来であれば弁護人のほかに相応の補佐人がつくべき離婚調停において一人で対処していたことについてAは「自分一人でできると思った」という趣旨のことを述べていたが、Aの失語症の状態に鑑みれば、調停を適切に進めることは到底不可能な状況であった。失語症患者としての十分な支援を受けていなかったことが、この事件が起きたことの一因であったことは疑いない。本件を通して我々が学ぶべきことは、特定の領域に特化した認知リハビリテーションの意義や困難さということよりも、失語症患者がいかに支援を切望しているかということをあらためて強く認識することかもしれない。

弁護士 岡 慎一

1.刑事裁判における「支援」村松=齋藤論文で詳しく報告されているとおり、A氏の刑事裁判では、訴訟能力についての鑑定が実施されました。

その結論において、「公判廷においてAと意思疎通を行うためには、失語症についての知識と経験を有し、かつ、被告人と相当な回数接して被告人の障害の程度を把握している補助者の支援が必要」であり、また、「本人への呈示(質問等)は、できるだけ単純なものとし、時には音声と視覚的提示の両方で行うことが望まれる」と指摘されました。

これをふまえて、刑事裁判で講じられた「支援」の内容も、村松=斎藤論文で詳しく紹介されていますが、その柱は、次の2つだったといえます。

こうした「支援」は、我が国で最初のものだったと考えられます*i。

そして、今後は、少なくともA氏と同程度以上の失語症の場合には、本件が先例として考慮され、上記「支援」がミニマムスタンダートになることが期待されます。

2.問題点と課題今回の方法は、現時点で考えられる最大限の支援だったと考えられます。ただし、A氏が、裁判でなされている発話を理解し、言いたいことを伝えることが、十分にできたかという観点からみると問題が指摘できることは、村松=齋藤論文「考察」で述べられているとおりです。

その要因は、失語症についての理解が訴訟関係人に共有されていなかったことにあると思われます。

例えば、A氏に理解が困難だった例として、同「考察」で指摘されたものに、「この書類を書かされた頃くらいから、少しずつ、Bさんとの離婚を考えるようになったんですか」という検察官の質問があります。

裁判での質問は、難しい言葉が使われたり、前提をはっきりさせるため等の理由で長くなりがちで、健常者にも分かりにくいことも少なくないのですが、上記質問は、表現も平易であり、健常者なら誰でも分かるものといえそうです。にもかかわらず、A氏には理解が困難でした。検察官には、その理由は、最後まで分からなかったのではないかと思われます。

失語症とは、どのような障害なのかについての知識は、法曹関係者にもほとんどないと考えられます。また、知識をある程度得たとしても、実際にどのような発話の理解が困難かが分かるかは、別問題です。この点、弁護人は、逮捕段階から公判まで約1年9か月の間、斎藤先生のサポートを受けながらA氏との面談を重ねましたが、どのような発話が理解困難かについて、ある程度分かったと思えるまでには、相当の時間を要しました。

今から考えると、公判の前に、訴訟関係人全員が失語症について理解するための「研修」を受けたうえで、法廷と同じ条件でA氏に質問する機会を設けるなどの工夫が必要だったのではないかと思われます。

3.離婚調停における「支援」の欠如A氏は、離婚調停事件が継続中に、今回の事件を起こしました。

村松=斎藤論文で引用されているように、刑事裁判の高裁判決では、離婚調停の経過と事件との関係について、次のように認定されています。

被告人は、被害者との離婚調停において、被害者から、離婚に伴い自宅マンションの所有権は被害者が取得すること、被告人は被害者から22万円の支払いを受けて同マンションを立ち退くなどを内容とする和解案を提示され、この案を大筋で認めざるを得ない見通しとなる中で、本件の数日前頃、被害者から「早く出て行け。」などと言われて、それまでに蓄積していた被害者に対する不満や悔しい思いから、被害者を殺害することを考えるようになった(後略)

この認定に、間違いはありません。

ただし、ここに書かれていないことがあります。それは、離婚調停において、被害者が自宅マンションを全部取得し、A氏は22万円だけを受け取るという「和解案」が提示され、「この案を大筋で認めざるを得ない見通し」になっている(らしい)のはどうしてか、A氏はほとんど理解できていなかったということです。

調停期日での調停委員の話も、また、代理人弁護士の説明も、A氏には、ほぼ理解できませんでした。そして、調停期日や弁護士との打合わせにおいて、言語聴覚士が同席することはなく、説明内容を文字で表示することも行われませんでした。このように、調停手続では、A氏に対する「支援」はなされず、このことが、事件の背景にあったといえます。

これに対し、刑事裁判では、前記のとおり、手厚い「支援」が行われました。刑事裁判は、刑罰という制裁を国家が科するための手続であるため、被告人が防御できる条件を整える責任が国家にあります。他方、家事事件や民事訴訟は、基本的には、私人が自らの権利、利益を実現するための手続とされています。「支援」の違いは、手続の性質のこうした違いから説明できそうです。

ただ、事件の背景となった離婚調停事件では「支援」はなされず、A氏に刑罰を科するための手続では手厚い「支援」が行われたということには、どこか釈然としない思いも残ります。

*i 失語症になった被告人の訴訟能力が問題になった先例としては、名古屋高裁平成9年2月10日判決(高等裁判所刑事裁判速報集平成9年105頁)があります。これは、1審での判決宣告期日2日前に被告人が脳内出血を発症し、中等度の失語症になった事案で、延期された判決宣告期日で、通常とおりの方法で判決が朗読されたことについて、高裁が、「精神医学と神経心理学の領域で適切な知識と経験のある専門家の協力」という措置を講ずべきだったとし、1審の判決宣告手続には違法があったとしたものです。