2021 年 5 巻 1 号 p. 7-13

2021 年 5 巻 1 号 p. 7-13

地域で暮らす人々は,日々の生活の中で生じる課題に対応するために,多様な選択肢の中からの選択や決定を繰り返して生活を営んでいるのではないだろうか.人々が多様な選択肢の中から大切な意思決定をする際には,収集した情報を費用・時間などに代表される「量的」側面,そして価値観や好みなどの「質的」側面の両者から深く思考を巡らせ,異なる種類の情報を「混ぜ合わせ」て,最終的に判断や決断にたどり着くといえる.

混合研究法は,質的研究(データ),あるいは量的研究(データ)のいずれか一方による単一研究方法では見出すことができない,“事象をより深く理解する”ことに優れた研究方法であり,これはまさに地域で暮らす多様な人々の生活を理解することや,地域保健活動の多面的評価,地域に生じている事象の深い理解にとって活用性が高い.

混合研究法では,質的研究(データ)と量的研究(データ)を一つの研究の中で収集・分析し,研究プロセスにおいて両者を統合(mixing)し,そのことがなんであるのか,という深い洞察であるメタ推論を導き出す(Tashakkori et al., 2010;Creswell, 2015).

混合研究法の特徴は,複雑な事象を解き明かし「そういうことが起こっているのか!」と,研究結果が研究者の“腑に落ちる”ことであるともいえ,コミュニティの個人や集団などに生じている事象の深い理解のため,あるいは様々な地域保健の課題を検討し解決するために活用することできる.

本稿では,混合研究法の特徴について概説し,地域保健活動や研究に混合研究法を使うための一助となることをめざす.

混合研究法が誕生する背景には,質的研究学派と量的研究学派による1970年代から1980年代にかけての激しいパラダイム論争があったことが知られている(抱井,2015).そこでは,量的研究を支える「ポスト実証主義(post-positivism)」の立場と,質的研究が依拠する「構成主義(constructivism)」の間で,人間研究の方法論としての優位性をめぐる論争があった(抱井,2015).その後,1980年代後半に質と量2つの研究手法の統合をめざす混合研究法が議論されるようになり,Greeneら(1989)によって混合研究法の分類や体系化がはじめて行われた.1990年代,論争に終止符を告げたのが,質的研究学派として著名なGuba(1990)のThe Paradigm Dialogである(抱井,2015).21世紀に入り質的研究と量的研究の両者を相互に補完し,組み合わせた研究方法として広がり,現在では,第3の研究方法のパラダイムとして発展している(Tashakkori et al., 2010;Creswell, 2015;抱井,2015).このパラダイムを「功利主義あるいは実用主義(pragmatism)と呼び,功利主義では,使われる研究方法よりも,リサーチクエスチョン(RQ)そのものの方が重要であるという立場に立ち,帰納と演繹はどちらも重要であるとして,「多元論的(pluralistic)」な視点を推奨している(Tashakkori et al., 2010).

2014年に創設された国際混合研究法学会(MMIRA)では,混合研究法を牽引する世界の研究者によって,混合研究法の方法論研究やデータ統合方法の研究,データ統合の結果を図として示すジョイント・ディスプレイの研究などが進展している.健康科学,教育,工学,社会学,語学,コミュニケーション学ほか,様々な学問領域で混合研究法の方法論研究と,混合研究法を活用した経験的研究が進められている.また,米国国立衛生研究所(NIH)は2011年と2018年に「健康科学におけるベストプラクティスのための混合研究法」を公開している(National Institutes of Health, 2018a,2018b).複雑な健康問題を探求するマルチレベルアプローチとして,健康・疾病・wellbeingに関する課題を質・量の両データを統合することで包括的に理解し,各研究の強みを“最大化”し,弱みを“最小化”する混合研究法が推奨されているのである.また,2020年に刊行された米国心理学会(American Psychological Association: APA)論文作成マニュアル第7版(American Psychological Association, 2020)には「混合研究法による論文執筆のスタンダード」がはじめて加えられた.APAスタイルを執筆ガイドラインとしている雑誌等では,これらの要件を満たす論文執筆を行うことが必要となった.このように,質・量的データや研究を混ぜ合わせた,ハイブリッドな研究法である混合研究法への必然性と関心が高まっている.

混合研究法は,質的研究と量的研究の両者を相互に補完し,組み合わせる研究方法で,質的研究(データ)と量的研究(データ)を一つの研究のプロセスの中で行い,結果を統合(integrate)する研究方法として発展した研究パラダイムである(Tashakkori et al., 2010;Creswell, 2015;抱井,2015;Mixed Methods International Research Association, 2014).

混合研究法の特徴は,①質的・量的2種類のデータを一つの研究の中で収集する,②研究プロセス中に両者のデータ統合のプロセスをもつことである.この2つのステップを踏むことで,RQへの深い理解や知見が得られる.

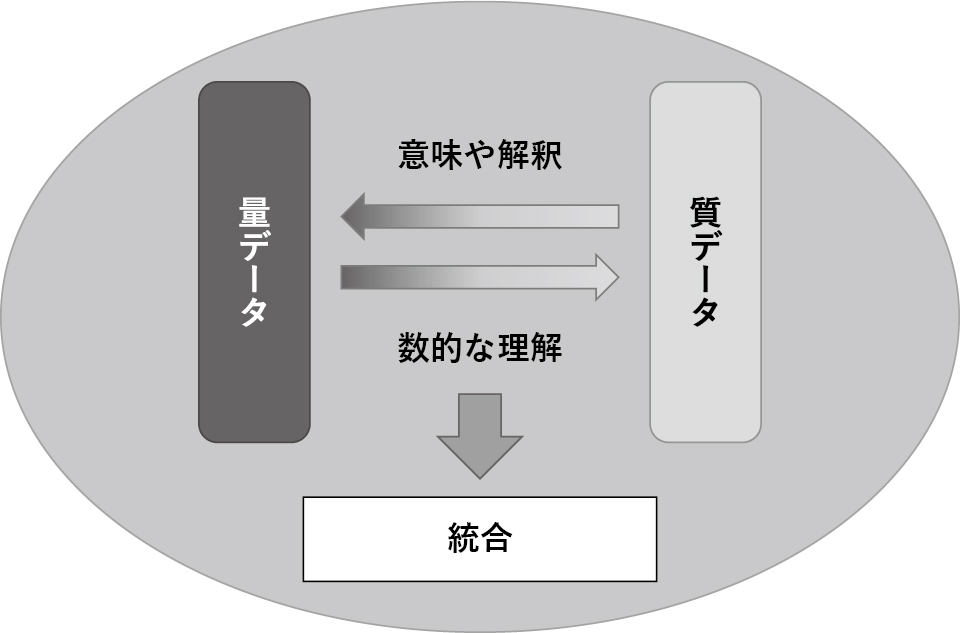

研究計画の段階で,質と量のデータをいつ収集し,どの時点で統合するのか決める必要がある.知りたい事象が何であるのかによって,どちらを先に収集するのか検討する.例えば,質的データを先に収集するインタビュー調査を行い,その結果を把握してから量的研究を同一対象者に行い,インタビュー結果と行動特性の意味を理解し,メタ推論する研究などが考えられる.この場合,対象者が語った言葉や行動などの質的データのみでは解明できない事柄を数的な理解を加え,量的分析のみではわかり得なかった,対象者の考えなどを知ることができる(図1).このように,量と質のデータの間を研究者が行き来するプロセスをもつことによって,はじめて「その事象が何であるのか」,あるいは「そこで何が生じているのか」を深く,立体的に理解・解釈できるようになるといえる.このように,質と量2種の異なるデータを混ぜ合わせて,新しい発見を行うことができるのが混合研究法である.

混合研究法のイメージ

質データ,量データを独立的に別々に,並行して収集するデザインである.各データ収集は独立して行われるため,双方のデータはもう一方のデータから影響を受けることはない.収斂するタイミングは,各々のデータ解析の後となる(Creswell, 2015;抱井,2015).

収斂デザイン Creswell(2015)より一部改変,亀井(訳)

量的データの収集や量的研究を先に行い,その結果について,後に行う質的研究によって深化する方法である(Creswell, 2015;抱井,2015).

説明的順次デザイン Creswell(2015)より一部改変,亀井(訳)

質的研究を先に行い,そこから導かれた仮説をあとから行う量的研究によって一般化したり,検証したりする方法である(Creswell, 2015;抱井,2015).

探索的順次デザイン Creswell(2015)より一部改変,亀井(訳)

混合研究法の発展により,高度な混合研究法研究が計画されるようになり,新しい混合研究法デザインが開発されている.ここでは,その例をいくつか説明する.

1) 介入デザイン量的介入研究の中に,研究対象者の意見や視点(インタビュー)や記述文,観察などの質的研究(データ)を加えるものである(Creswell, 2015;抱井,2015).2群を設けた介入研究の介入群から数人の対象者をピックアップし,詳細なインタビュー調査を行って,介入を受けた対象者の経験を分析して,その結果を量的分析に統合するなどして,介入によって“何が起こったのか”を理解するというような研究デザインである.

2) 多段階評価デザイン評価研究をいくつもの複数な段階によって行う方法である(Creswell, 2015;抱井,2015).例えば,最初に対象者の体験をインタビューして記述・分析し,次の段階で仮説を作成する.仮説を検証するための評価研究を次に行い,最後の段階でプログラムのフォローアップ研究を行うというような研究デザインである.何段階もの評価を重ね結論を見出す研究であることが特徴である.図5に一例を示したが,研究過程で,質的・量的データを収集・分析して,重ね合わせていく方法である.

多段階評価デザイン(聖路加国際大学看護学研究科亀井科研,2017より)

Plano Clarkら(2014)は健康科学領域の研究中,縦断的混合研究法デザインによる研究論文のレビューを行い,時系列で繰り返しデータ収集を行う縦断的混合研究法デザインを「前向き縦断的混合研究法」「後ろ向き縦断的混合研究法」「完全な(fully)縦断的混合研究法(質的データと量的データを両方とも前向きに収集し,統合する方法)」の3つに概念化している.縦断的混合研究法では,時間経過とともに何が生じているのか探求する縦断的研究に適した混合研究法デザインである.

解明したい事象について,混合研究法でなければアプローチできない事象なのか検討する.その事象やRQについて,混合研究法でなければ解明できないという一貫性と説得力が必要である.

2. 研究の背景の文献レビュー焦点をあてる事象に関する背景理論,研究の意図などを,先行研究をもとに十分説明する.

3. 研究目的とRQの設定研究目的では,その研究が何をめざしているのかゴールを明確化する.RQでは,①検討しようとしている中心的な事象,②質的データと量的データの内容,③どのような対象者を研究対象とするのかを含めた疑問文で表す(聖路加国際大学看護学研究科亀井科研,2017).

4. 混合研究法の方法論いつ,どのような方法で,質的・量的データを収集するのか,手続きダイアグラム(Fetters, 2020)を描いて具体的に説明する.手続きダイアグラムでは,各研究の具体的なデータ収集の内容,時期,収集する回数,使用する尺度などと,統合のタイミングを示す.

5. 分析各研究を別々に分析する場合がほとんどである.質的研究では,研究目的に応じて,質的解析を行い,量的研究では,いつ収集したどのようなデータをどのような手法で解析するのか検討しておく.

6. データ統合―どのように2種のデータを統合するのか?混合研究法でデータを統合する理由は,①分析結果に複数の視点を得るため,②データを組み合わせて包括的に理解するため,③量的な結果を質的に説明するため,④質的結果と量的結果の両者を探求して,背景情報を考慮して探求するため,⑤介入プログラムの実施経過を観察するため,そして,⑥事例を説明するためなどがある(Creswell, 2015;抱井,2015).データの統合には,収集したデータの種類,データ収集のタイミングが関係する.以下Creswell(2015)(抱井訳,2017)による統合方法を架空の例示によって具体的に紹介する.

1) 結合:mergeデータの「結合」とは,質的・量的結果を比較するために統合するものである.

例1)地域で暮らす人々の困難とそれによる本人の反応を解明しようとする研究.

地域のあるグループの全員(100名)に対し,現在感じている困難に関する自記式質問紙調査を行う.質問紙には,困難の内容と困難の程度を把握するための調査項目を設定する.集団としての困難の具体的内容と困難に思う程度を分析する.回答者グループの中から,困難の程度が高かった者,低かった者を10名ずつ抽出し,心身に生じている反応についてインタビュー調査を行う.語られた内容は質的に,量的調査とは独立して分析する.その後,量的な困難の程度の多寡に質的結果を結合して,苦痛の程度とそれによる反応を統合的に理解し,メタ推論する.

データの「説明」とは,質的データが量的データの結果を説明するために使用される方法で,説明的順次デザインで用いられる.

例2)ある地域の在宅療養者の療養生活で生じている生活の制約を,痛みや呼吸困難の量的評価から説明する研究.

対象グループの対象者(仮に15名とする)に対し,現在体験している生活上の様々な制約について,深く掘り下げたインタビュー(in-depth interview)を行い,質的分析を行う.結果が飽和状態になるまで対象者へのインタビュー調査を続ける.次に,インタビューした対象者に対し,ペインスケールや呼吸困難評価ケールによる量的調査を行う.痛みなど苦痛の体験内容を,尺度による痛みの評価結果と重ね合わせ,苦痛の体験を説明するメタ推論を行う.

データの「積み上げ」とは探索的順次デザインで用いられ,質的データの結果が次の尺度開発や介入研究の計画など,量的研究を構築するために使用されるというもの.

例3)地域保健活動で生じる課題の保健師の受け止めを評価する尺度の開発研究.

保健師20名程度に対し,現在経験している活動上の課題は何か,についてフォーカスグループインタビューを行う.質的に分析し,地域保健活動の課題を構成するカテゴリーを作成する.次に,そのカテゴリーに沿って,尺度の質問項目を作成して,500名の保健師を対象として,尺度の信頼性・妥当性を検証するための調査を行う.信頼性・妥当性のある尺度を開発し,その尺度を用いて別の保健師を対象として量的評価を行い一般化する.

データの「埋め込み」とは,実験研究に質的データが加えられるというように,質的データが量的データを補強したり,裏付けるために使用されるものである.介入デザインで行われる.

例4)子育て中に生じるストレスの程度(量)を家族の生活サイクルで説明しようとする研究.

乳児を持つ母親20名程度に対し,評価尺度を用いて現在体験している子育て中のストレスを量的に把握する.家族の生活サイクルに関する特徴を聞き取るためのインタビュー調査を全員を対象として行い,その母親のストレス量に聞き取り調査の結果を質的データとして埋め込んで,母親のストレスと家族の生活サイクルの状態を理解する.

各々分析した結果を統合する段階では,RQに答えを出せるよう,何度か統合を試みるのが良い.このデータ統合のために作成するのが,ジョイント・ディスプレイである.

5) ジョイント・ディスプレイとメタ推論ジョイント・ディスプレイとは,混合研究法に特有なもので,両データの統合結果を1つの図や表に統合し,書き表したものをいう(Fetters, 2020).これはデータ統合として研究者が「創造」する.一つの表に質的分析結果→量的分析結果の順で横に並べる方法や,交互に並べるもの,また,質的分析結果を簡単な概念図として示し,統計量を加える方法など,様々である.最近では,新タイプのジョイント・ディスプレイが次々と発表されている.性質の異なる分析結果を1つの図や表に置くため,その配置の仕方によっては,2つが別々の研究結果のままであるようにも見えるし,両者が見事に統合されて1つの結果として示されているものなどがある.何(十)パターンも作成していくうちに,最もよく全体を説明できるジョイント・ディスプレイができると思う.それが完成したならば,「そうか,そういうことが起こっているのか」ということが見出され,RQへの答えが出るはずである.多くの研究論文で,データ統合の結果をジョイント・ディスプレイに示すようになってきたが,「メタ推論」が書かれていないものもまだ多い.

混合研究法で行うメタ推論とは,2種データを統合した結果から,1つの推論を導き出すことをさし,量・質の2種データを結合,収斂,説明,積み上げ,埋め込みという統合の過程を経て,新たに導き出された新しい知見を推論することである.従って,メタ推論は,混合研究法による研究によってのみ導出することができる,最も特徴的な着地点である(ジョンソンら,2016)といわれている.

ただし,2種データを統合した結果が一致する場合と,質的データと量的データのそれぞれの結果や意味が矛盾する場合もあるであろう.その場合,なぜ結果に矛盾が生じるのか,なぜ異なる事象が得られたのかについて,理由を探求し,洞察を深め,それらの疑問点がなくなるまで分析や検討を繰り返すことが必要である.

また,結果の解釈を視覚化したジョイント・ディスプレイをメタ推論することによって,質的あるいは量的単一データの分析では達成が困難であるレベルで統合結果が示している意味を深く読み取り,理解する.このように,2種データの統合結果からメタ推論を行うことで,はじめてRQへの答えを提示することができるようになるといえる.つまり,メタ推論は,単一研究方法にはないプロセスであり,結果の深い洞察そのものだと言える.

Fetters(2020)は,ジョイント・ディスプレイの中に,メタ推論を表記することを勧めている.それを受け,筆者ら(Kamei et al., 2021)が大学内で定期的に開催している世代間交流プログラムの参加者について行った研究の例を紹介する.参加者は高齢者と小学生,地域ボランティアである.高齢者は健康・虚弱・認知症をもつ者に大別される.小学生は低学年から高学年と幅がある.各参加者群別の世代間交流の様相を理解するために,プログラム中の参加観察(質的データ)結果から,交流の特徴を記述すること,そして世代間交流量をはかる尺度(量的データ)を用いた測定の分析結果を統合したジョイント・ディスプレイを作成した.詳しくは,論文を参照されたい.性質の異なるデータを統合した結果を,より理解しやすく表すために,(蛇足であるが)論文中のジョイント・ディスプレイにたどり着くまで,10回以上作り直している.この統合結果からメタ推論したことは,世代間交流プログラムの参加者は,交流の仕方に特徴があり,言語を用いたより能動的な世代間交流を行う群と,受動的な交流を行っている群があること,また,認知症者では,近接した距離でほほ笑む交流などが見出された.その結果をもとに,参加者の特性に応じたプログラムの内容の選択や座席の配置を吟味することを現在も行っている.このように,深く事象を理解することで,単に交流の量的な成果に目を向けるのではなく,参加者の特性に合わせた柔軟なプログラム運営のための実践に活かしやすいといえる.

「研究」とは,研究疑問への回答,あるいは問題解決をはかるための系統的な探求であり,新しい知を創出する営みである.ケアを必要とする人々の理解や地域包括ケアシステムの確立など,地域保健活動の向上をめざす看護職には利用しやすい研究方法であるといえる.今日の複雑な地域保健活動に関する課題をひも解く研究方法として,混合研究法の活用を大いに期待したい.