2019 Volume 1 Pages 68-77

2019 Volume 1 Pages 68-77

本研究では,KSU子育て支援室を利用する親子を対象にした子育て講座「七夕飾りを通して知る子どもの造形遊び」での取り組みについて,実施内容及び参加した親を対象に実施したアンケート調査から,その成果と課題を明らかにし,今後のICTを活用した造形表現分野における子育て支援のあり方について検討した。

参加した乳児の様子から,幅広い年齢での「造形遊び」の可能性を見出すことができたと考える。また,アンケート結果から,乳児のみならず,親自身が造形表現の楽しさ・喜びを感じていたことが分かった。本講座の内容に対する親の満足度は低くないと思われ,ICT活用の効果という点でも,おおむね効果があったと言える。しかしながら,本講座の目標達成が十分とは言えないことから,引き続き子育て講座を行っていくことが,造形表現知識の習得,親の子どもに対する理解などの子育て支援につながっていくと考えられる。さらに,父親にも子育て講座への参加を呼びかけていくこと,多くの子育てをしている親たちへ調査対象範囲を広げていく必要があることが課題として挙げられた。

現代の日本において少子化は大きな社会問題となっており,「厚生労働白書」(厚生労働省,2015)によると,現代の若者が子どもを産まない主な理由としては,経済的理由,年齢的身体的理由,育児負担,夫または妻に関する理由が挙げられる。最も多いのが経済的理由であり,収入が不安定である,共働きをしないと食べていけない,子育ては自分の仕事に差し障りがあるからというような理由が見受けられる。また,子どもを産んだとしても,子育てをしていて負担・不安に思うことや悩みがある人は,男性の7割弱,女性の8割弱に上ることがわかった1)。瀬々倉(2016)は,「子育ての難しさと少子化や育児不安の問題は,現代の幾重にも重なる社会状況と関係しており,その対応は一筋縄ではいかない」ことから,「他職種の協働による多面的アプローチのなかで,自らの専門性をどのように活かしうるのか,深く思慮しながら活動していく必要がある。」と述べている2)。これらの問題を解消するためには,共働き世帯や育児に不安を持つ夫婦・親子を支援する様々な専門分野を活かしたプログラムが必要になると考えられる。

そこで,造形表現分野における子育て支援の試みとして,2018年4月に開設されたKSU子育て支援室を利用する親子を対象に子育て講座を実施することにした。「七夕飾りを通して知る子どもの造形遊び」をテーマに,造形表現活動を通して子どもの想像力や心の豊かさを育み,さらに親の子どもに対しての理解を深めることを目的とした。

また,近年の教育では,ICT(Information and Communication Technology)の活用が教育効果を上げると期待されており,指導方法として授業に取り入れることが望まれている。文部科学省の「教育の情報化に関する手引」によると,「授業での教員によるICT活用とは,教員が授業のねらいを示したり,学習課題への興味・関心を高めたり,学習内容をわかりやすく説明したりするために,教員による指導方法の一つとしてICTを活用することである。」と述べており,「教員によるICT活用の例示の多くは,映像や音声といった情報の提示である」としている3)。本講座においても画像や写真のスライド,映像などを用い,積極的にICTの活用を取り入れることにした。

本研究では,(1)子育て講座「七夕飾りを通して知る子どもの造形遊び」の実践内容,(2)参加した親を対象に実施したアンケート調査からの成果と課題,これらを考察し,今後のICTを活用した造形表現分野における子育て支援のあり方について検討する。

「七夕飾りを通して知る子どもの造形遊び」をテーマに,九州産業大学KSU子育て支援室を利用する親子を対象とした講座を実施した。最初に本講座の目的,内容を電子黒板でスライドを用い伝え,続けて,「七夕飾りの歴史」「現在の七夕飾り」「幼児教育に見られる七夕飾り制作」について,図や写真,映像を交えて説明した(写真1)。その後,実際に折り紙や花紙,シールやカプセルを使ったオリジナルの七夕飾りを親子で一緒に制作し,本物の竹に飾り付けを行った(写真2)。最後に,「子どもの造形表現の発達及び援助」について,再び電子黒板でスライドを用い解説した。

説明の様子

子育て講座「七夕飾りを通して知る子どもの造形遊び」

制作の様子

七夕は,中国や百済・新羅から日本へ伝わり,奈良時代では,宮中を中心に七夕の歌を詠むようになった。江戸時代になり,貴族や一部の武家の行事から庶民的な行事へと変化し,現代の七夕に通じるものになっていった。

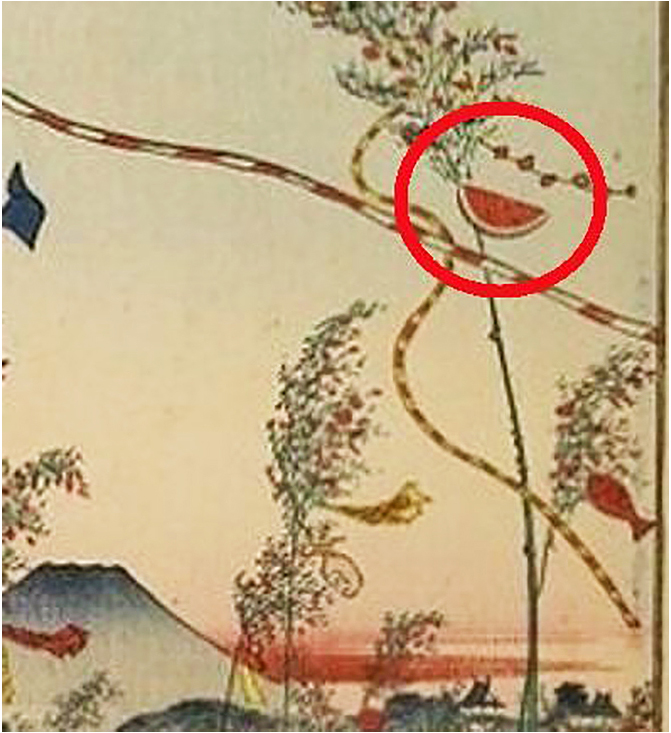

図1は,歌川広重が描いた「名所江戸百景」のひとつ「市中繁栄七夕祭」である。そこでは,家々の屋根からいくつもの竹飾りが伸びている様子が描かれている。今も作られている七夕飾りと似たようなものから,「切ったスイカ」の形の飾りまであり,当時の市民の生活までもが想像できておもしろい(図2)。

歌川広重「市中繁栄七夕祭」

「市中繁栄七夕祭」部分

現在,いろんな地域で七夕の行事が行われているが,その中でも有名なのが「仙台七夕まつり」である。宮城県仙台市で毎年8月6日から8日まで三日間にわたり行われるもので,本来は民俗行事として各家庭・村落を単位として行われていたものが,観光イベントとして成立させることで,その知名度が全国に広がった(写真3)。

「仙台七夕まつり」の様子

また,石川県珠洲市宝立町鵜飼地区で毎年8月7日(旧暦7月7日)に行われる「宝立七夕キリコまつり」は,「キリコ」と呼ばれる飾りが華やかな能登を代表する祭りである。この祭りは七日盆に祖先の霊を迎えるためのものといわれている。約100人の若者に担がれた高さ約14 mのキリコ6基と,高さ6 mの子どもキリコ1基の計7基が,沖合20~30 mに設置された柱松明を目指し,鉦や太鼓の囃子とともに海を進む姿はとても勇壮である(写真4)。

「宝立七夕キリコまつり」の様子

幼児教育で見られる七夕飾り制作としては,折り紙や色画用紙を材料にしたものが多く見られる(写真5)。ハサミで切り込みを入れたり,折り曲げたりすることで,形の面白さを感じられるようにすると同時に,手先を使うことで身体的な発達を促す目的もあると考えられる。

幼児教育で見られる七夕飾り

材料:折り紙,花紙,アルミホイル,カプセル,シール,こより,のり~バッドに材料を入れたものを各机に置いた。

手順1:

・ 折り紙・花紙・アルミホイルを乳児が手で握ったり破ったりする。何かを形作るということではなく,紙の感触や触れることによる紙の変化を楽しむ【乳児】(写真6)。

・ 乳児が触れることを戸惑ったり,破ることが難しい時は親が補助する。その際,親が全部行うのではなく,乳児の手をとって一緒に行うようにする。

握ったり破ったりした折り紙・花紙・アルミホイル

手順2:

・ カプセルの上下部にあらかじめ開けられている小さな穴に“こより”を通す【乳児には困難なため親が行う】(写真7)。

・ 折り曲げられたり破られたりした折り紙・花紙・アルミホイルをカプセルの中に入れる【乳児と親が一緒に】(写真8)。

カプセルに“こより”を通す

折り紙・花紙・アルミホイルをカプセルの中に入れる

手順3:

・ 色画用紙の短冊に色マジックで願いごとを書く【乳児と親が一緒に】。

余っている破られた折り紙・花紙・アルミホイルを短冊の空いたスペースにのりで貼って飾り付ける【乳児】(写真9)。シールに興味がある乳児は,それも貼る。

折り紙・花紙・アルミホイルで短冊を飾り付ける

手順4:

・ 短冊をカプセル下部の“こより”につける【乳児と親が一緒に】。

・ 七夕飾り完成(写真10),竹にカプセル上部の“こより”を結びつけて飾り付ける【乳児と親が一緒に】。

完成した七夕飾り

槇(2018)の「保育をひらく造形表現」4)を参考にして,子どもの造形表現の発達及び援助について解説した(電子黒板でスライドを使用,同時に紙資料も配布)。

1) スクリブルの発達 a.1歳くらいから見られる子どもの造形表現身体の発達と連動するように,スクリブルの発達が見られる(図3)。

①ものを握れるようになる→②ひじが自由に動かせるようになる→③ひじと肩が連動するようになる→④手元を見ることができ,手首と指先が柔らかくなる

スクリブルの発達

実践 「車」・「家と煙突」を子どもの気持ちになって描いてみよう!

画用紙に色マジックを用いて「車」・「家と煙突」を親に実際に描いてもらった。その後,子どもが描いた「車」・「家と煙突」の画像をスライドで見せることで,自分の絵と子どもの絵の違いを実感してもらいながら,子どもの造形表現の発達について説明した。

b.3歳くらいから見られる子どもの造形表現頭足人,透明画,展開描法,多視点画と呼ばれるような表現の特徴が見られる(図4~図7)。そのほか,基底線,アミニズム的表現(擬人化)などがある。

頭足人

透明画

展開描法

多視点画

■乳児期(生後1年ないし1年半の時期)

■幼児期(乳児期以降~5,6歳まで)

a.乳児期~幼児期初期対象を口で知覚する→安全に配慮

「つぶす」「こわす」は発達に必要なこと

情緒的なものの表れか,挑戦的な探索なのかを推察し,ていねいに応じる

スクランブルが可能になったら

重要なのは・・汚れを気にすることなく自由に取り組める環境を用意すること

▼

大人との関わりや子ども同士のやり取りを楽しむ

→コミュニケーションの原点

一緒に声を出し,共振し,描いた線を共有する

b.幼児期前期形が描けても子どもの中にあるイメージは伝わりにくい

▼

重要なのは・・温かく受け止め,形や言葉を引き出す援助

「見立て(~みたい)」が始まる

形とイメージをつなぐことができるように象徴機能(何かに見立てる)を育む

具体的には・・積木遊び・紙ちぎり・デカルコマニー(技法)等

偶然できる形を楽しむ,自由に見立てて描き加える

c.幼児期後期「自分の世界づくり」が始まる

重要なのは‥ 描き方を教えて客観的な表現を促進することは避ける

今後,本講座をより良いものにしていくために,参加した親を対象に無記名式のアンケート調査を実施して,率直な意見を聴取した。なお,参加した乳児に対しては,年齢的に回答が困難なためアンケート調査は実施していない。

(1) アンケート調査方法

| 年齢 | 会員数 【子ども】(人) |

講座参加数 【子ども】(人) |

|---|---|---|

| 0歳 | 5 | 0 |

| 1歳 | 22 | 6 |

| 2歳 | 9 | 1 |

| 3歳 | 0 | 0 |

| 4歳 | 1 | 0 |

| 5歳 | 0 | 0 |

| 6歳 | 0 | 0 |

| 小学生 | 0 | 1(会員の子どもの姉) |

| 合計 | 37 | 8 |

| 会員数 (世帯) |

講座参加数 【親】(人) |

|

|---|---|---|

| 合計 | 34 | 7(全て母親) |

(2018年7月6日現在)

①は2件法で回答を求め,②③④⑤⑥については3件法で回答を求めた。また⑦の感想については,その内容を自由記述とした。

(3) 分析の手法と手順

| 参加あり | 参加なし | |

|---|---|---|

| 親A | ○ | |

| 親B | ○ | |

| 親C | ○ | |

| 親D | ○ | |

| 親E | ○ | |

| 親F | ○ | |

| 親G | ○ | |

| 合計(人) | 5 | 2 |

| 肯定的評価(人) | 中間評価(人) | 否定的評価(人) | |

|---|---|---|---|

| ITC活用の効果 | 3 | 4 | 0 |

| 親の知識習得度 | 2 | 5 | 0 |

| 親の自分の子どもに対する理解度 | 3 | 4 | 0 |

| 子育てに対しての講座の支援度 | 5 | 2 | 0 |

| 親の講座継続の 期待度 |

7 | 0 | 0 |

| 合計 | 20 | 15 | 0 |

| 肯定的評価 (4人) |

中間評価 (3人) |

否定的評価 (0人) |

|---|---|---|

| 親B(肯定的評価5) 親の造形表現の達成感 七夕飾りを友だちと楽しく作る時間でした。カプセルが,かわいくアレンジでき,短冊をつるす事で,世界に1つの手作りが出来た喜びもありました。 親の造形表現知識の習得 大人は,七夕飾りの歴史を興味深く話を聞くことが出来て,貴重でした。 |

親A(中間評価4,肯定的評価1) 親の造形表現知識の習得 子どもの描く絵が歳を重ねるごとに変化していくことを初めて知った。自分では知らないことが多いので,教えてもらえるとありがたいです。 |

|

| 親C(肯定的評価3,中間評価2) 親の造形表現知識の習得,子どもの成長の実感 子どもの絵(線が円に)の変化を成長としてうけとる事ができ,より嬉しく感じられるようになりました。 |

親D(中間評価3,肯定的評価2) 親の造形表現の達成感 季節を感じれる七夕飾り作りが出来て,子どもも楽しんでいました。 親の講座継続の期待 また参加してみたいです。 |

|

| 親E(肯定的評価4,中間評価1) 親の造形表現の達成感 子どもと一緒に一つの物を作る事が出来て,とてもいい思い出になりました。とても楽しかったです。 親の造形表現知識の習得 七夕(飾り)の歴史や各地方の祭りの様子も良かったです。 親の造形表現知識の習得 子どもの造形表現の発達については,とても勉強になりました。頭足人は思い出しました。極力,子どもの自発を見守る努力をしたいと思います。先生の「出来なくても怒らないで」は,忘れない様に,日々,子育てしたいと思います。 |

親G(中間評価3,肯定的評価2) 親の造形表現知識の習得 大人と子どもの絵がこんなに違うことに驚きました。大人の表現を子どもに押しつけず,自由に描かせ,言葉掛けにも気を付けようと思いました。 親の講座継続の期待 毎回いろんな体験をさせていただき,楽しみにしています。 |

|

| 親F(肯定的評価3,中間評価2) 親の造形表現の達成感 子どもと一緒に七夕飾りを作ったのが一番楽しかったです。3ヶ月経った今でも時々出して親子で喜んでいます。 親の造形表現知識の習得 色々な所で七夕飾りを作りましたが,カプセルを使った立体的な飾りは初めてでした。 親の造形表現知識の習得,子どもの成長の実感 子どもの絵の変化は身体の発達に連動していることを知ることができ,子どもが何かを描くたびに身体のどこを使って描いたものか考えながら子どもの成長を発見できています。 |

小学校学習指導要領概説図画工作編によると,「造形遊び」とは「材料に働きかけ,自分の感覚や行為などを通して形や色をとらえ,そこから生まれる自分なりのイメージを基に,思いのままに発想や構想を繰り返し,体全体を働かせながら想像的な技能を発揮していく」もので,「結果的に作品になることもあるが,始めから作品をつくることを目的としない」とされている。さらに「思いつくままに試みる自由さなどの遊びの特性を生かしたものである」とも述べている5)。

本講座の実施前,KSU子育て支援室を利用する乳児を対象とした造形表現活動の内容を考えるにあたり,「造形遊び」の「思いつくままに試みる自由さなどの遊びの特性を生かしたもの」という特徴が,乳児の造形表現活動にも適しているのではないかと考えた。そこで,「造形遊び」の要素を含んだ活動を主に乳児が行い,乳児にとっては難しいと予想できる七夕飾りを形成する(組み立てる)活動は親が補助することにした。「造形遊び」の「体全体を働かせながら想像的な技能を発揮していく」という点については,発達段階的にまだそこまで達していない乳児がほとんどで,その点を目標とした活動内容は設定しなかった。

乳児の造形表現活動での成果を測ることは容易ではないが,乳児が紙という素材に興味を持ち,楽しそうに触れ合っている様子が見られたことから,“作品をつくることを目的としない自由な材料との触れ合い”が,おおむね達成できたと思われる。このことは,幅広い年齢での「造形遊び」の可能性を見出す結果となったと考える。また,【親B】の感想「七夕飾りを友だちと楽しく作る時間でした。カプセルが,かわいくアレンジでき,短冊をつるす事で,世界に1つの手作りが出来た喜びもありました。」のように,乳児のみならず,親自身が造形表現の楽しさ・喜びを感じることが出来たのは,本講座における波及効果と言えるだろう。

親の子どもに対しての理解については,これまでの子育て講座(支援事業)の参加・不参加にかかわらず,造形表現についての知識を新たに習得することができており,それらの習得が子どもの成長の実感につながっていた。アンケート結果及び評価の度合いによる親の分類からも,本講座の内容に対する親の満足度は低くないと思われる。

ICT活用の効果という点では,アンケート結果で否定的回答がなかったことから,おおむね効果があったと言える。普段は知ることや目にすることが難しい七夕飾りの歴史・各地の様子を実際の写真や映像を見ることで鮮明に感じることができたのではないかと思われる。写真や映像を使うことで,乳児も関心を示していた。また,「子どもの造形表現の発達についての特徴の解説」では,親が絵を描く実践と子どもの絵の画像をスライドで見せることを,タイミングよく組み合わせた。そのことによって,同じモチーフでも自分の絵と子どもの絵が違うことを親は実感し,より効果的な気づき・学びができたのではないだろうか。

課題としては,今回参加した親は全て母親であり,母親だけの育児負担の傾向が窺えた。牧野カツコ(2005)は,日本の父親の子育て参加はまだまだ容易ではないとしながらも,「父親の育児参加は,母親の育児不安を少なくして子育てを楽しめる状態にするだけではなく,子どもの発達をうながすことや,父親自身にもよい影響を与えるということが明らかになりつつある」と述べている6)。今後,父親にも子育て講座への参加を呼びかけていくことが必要だと思われる。

また,限られた時間では親の造形表現知識の習得,親の子どもに対する理解などの目標達成が十分とは言えないことを,アンケート結果及び評価の度合いによる親の分類が示している。全ての親が今後も子育て講座に参加したいと答えており,講座継続の期待度が非常に高いことから,引き続き子育て講座を行っていくことが,不十分な目標達成を補い,子育て支援につながっていくと考えられる。

さらに,今回の調査は,対象人数が7人の親の結果であり,多くの子育てをしている親たちの意見を反映するまでには至っていない。今後,調査対象範囲を広げていく必要がある。

造形表現活動は,幼稚園,保育所,認定こども園などで積極的に取り入れられており,家庭でも親が子どもと一緒に絵を描くという場面があるだろう。しかし,子どもの造形表現の発達・援助については,まだ親に伝わる機会が少ないのが現状だと思われる。本講座においても,子育て講座(支援事業)に参加したのは初めてという親が2人いた。親が子どもと一緒に制作を体験し,子どもの造形表現の発達についての特徴を知ることができた本講座は,親が子どもに対しての理解を深める一助になったと考えられる。