2016 年 49 巻 8 号 p. 804-811

2016 年 49 巻 8 号 p. 804-811

症例は68歳の男性で,直腸癌に対する括約筋間直腸切除術,その後の肛門機能不全に対する双孔式横行結腸人工肛門造設術が施行されている.経過観察目的に,紹介医にて大腸内視鏡検査が施行され,左側結腸にdiversion colitisの所見が認められた.検査終了2時間後より腹痛が出現した.腹膜刺激徴候は欠くものの臍部を中心に持続する圧痛が認められたため,腹部CTが撮像された.腹腔内遊離ガスや腹水は認めなかったが,S状結腸の腸管気腫および後腹膜,縦隔,皮下に至る広範な気腫が認められた.当科へ転院搬送され,慎重な経過観察と抗生剤投与による保存的加療で軽快した.大腸内視鏡検査により生じた後腹膜気腫は,自験例を含め本邦報告25例とまれである.しかし,diversion colitisのように粘膜が脆弱な状況で大腸内視鏡検査を施行する場合には,偶発症として留意すべき病態であると考えられたため報告する.

大腸内視鏡検査が普及し,検査件数は近年著しく増加している1)2).今回,我々は大腸内視鏡検査後に広範な後腹膜気腫を生じ,diversion colitisの存在が発症の一因と考えられた症例を経験したので,文献的考察を加えて報告する.

患者:68歳,男性

主訴:腹痛

既往歴:直腸癌(手術),心筋梗塞(経皮的冠動脈形成術),慢性腎不全(内服),左変形性股関節症(手術)

内服薬:バイアスピリン,クロピトグレル,ワルファリン,ニコランジル,フロセミド

現病歴:4年半前に,直腸癌(pT3pN0cM0,pStage II:大腸癌取扱い規約第8版3))にて,括約筋間直腸切除術(intersphincteric resection;ISR)が施行され,その後の吻合部狭窄と肛門機能不全にて15か月前に双孔式横行結腸人工肛門を造設されている.術後フォローアップのため,紹介医で大腸内視鏡検査が施行された.ミダゾラム5 mgによる鎮静下に二酸化炭素(以下,CO2と略記)送気で検査が施行された.まず,双孔式人工肛門の近位側より右側結腸の観察が,続いて遠位側より左側結腸の観察が吻合部付近まで行われた.右側結腸には特記すべき所見は認められなかったが,左側結腸ではS状結腸を中心とした,diversion colitisを示唆する粘膜の浮腫,発赤,易出血の所見が認められた(Fig. 1).検査は円滑に終了したが,検査終了2時間後より臍周囲の腹痛が出現した.腹部には軽度の圧痛が認められたが,腹膜刺激徴候は認められず,バイタルサインは安定していた.ペンタゾシンを投与し経過観察したが腹痛は持続した.腹膜刺激徴候は欠くものの症状の改善が乏しく,消化管穿孔が懸念されたため,検査終了6時間後に腹部単純CTが撮像された.スカウト画像にて著明な後腹膜気腫が認められた(Fig. 2A).水平断では,腹腔内遊離ガスや腹水は認められなかったが,右側を中心とした広範な後腹膜気腫,S状結腸の腸管気腫,人工肛門周囲の皮下気腫が認められた.腸管気腫は右側結腸や直腸,吻合部周囲には認められず,これらの所見からdiversion colitis の状態になっていたS状結腸より気腫が生じ,後腹膜・皮下気腫に進展したものと考えられた.大腸内視鏡検査後に生じた後腹膜気腫の診断で,精査・加療目的に当科へ紹介,同日転院搬送された.

Colonoscopy shows mucosal edema and congestion of the sigmoid colon.

Enhanced CT scan. A: Scout view shows air at the flank stripe line (arrowhead). Retroperitoneal emphysema outlines the edge of the psoas muscle and crus of the diaphragm (white arrows). B: Emphysema of the mediastinum (black arrows). C: Axial view with retroperitoneal emphysema. D: Subcutaneous emphysema (circle). E: Pneumatosis intestinalis of the sigmoid colon (yellow arrow).

入院時現症:身長173 cm,体重52 kg,BMI 17.4 kg/m2,体温37.3°C,脈拍数86回/分・不整,血圧117/63 mmHg,SpO2 98%(room air),呼吸数12回/分.意識清明.眼瞼結膜に軽度貧血を認めた.呼吸音は清で左右差なし,心雑音なし.腹部は軽度膨満・軟で,人工肛門からは淡血性の浸出液が流出していた.腸蠕動音は聴取可能で,亢進なし.打触診にて腹部全体に叩打痛・圧痛を認めたが,筋性防御および反跳痛は認めなかった.

緊急入院し,血液検査,胸腹部単純造影CTを施行した.

血液検査所見:白血球数18,000/μl,CRP 3.1 mg/dl,プロカルシトニン5.2 ng/mlと炎症マーカーの上昇を認めた.血液ガス分析ではpCO2 31 mmHgと高CO2血症は認めなかった.血液培養検査は陰性であった.

胸腹部単純造影CT所見:造影CTにて血流障害や門脈ガスの有無を検索したが,それらの所見は認められなかった.気腫の分布は,単純CTで判明した範囲に加えて,縦隔気腫を認めた(Fig. 2B~E).腹水や腹腔内遊離ガスを認めず,消化管穿孔は否定的であった.また,膿瘍の存在を示唆する所見も認めなかった.

全身状態が安定し,敗血症や腹膜炎,膿瘍形成などの所見を認めないことから,保存的加療と厳重な経過観察を行う方針とした.

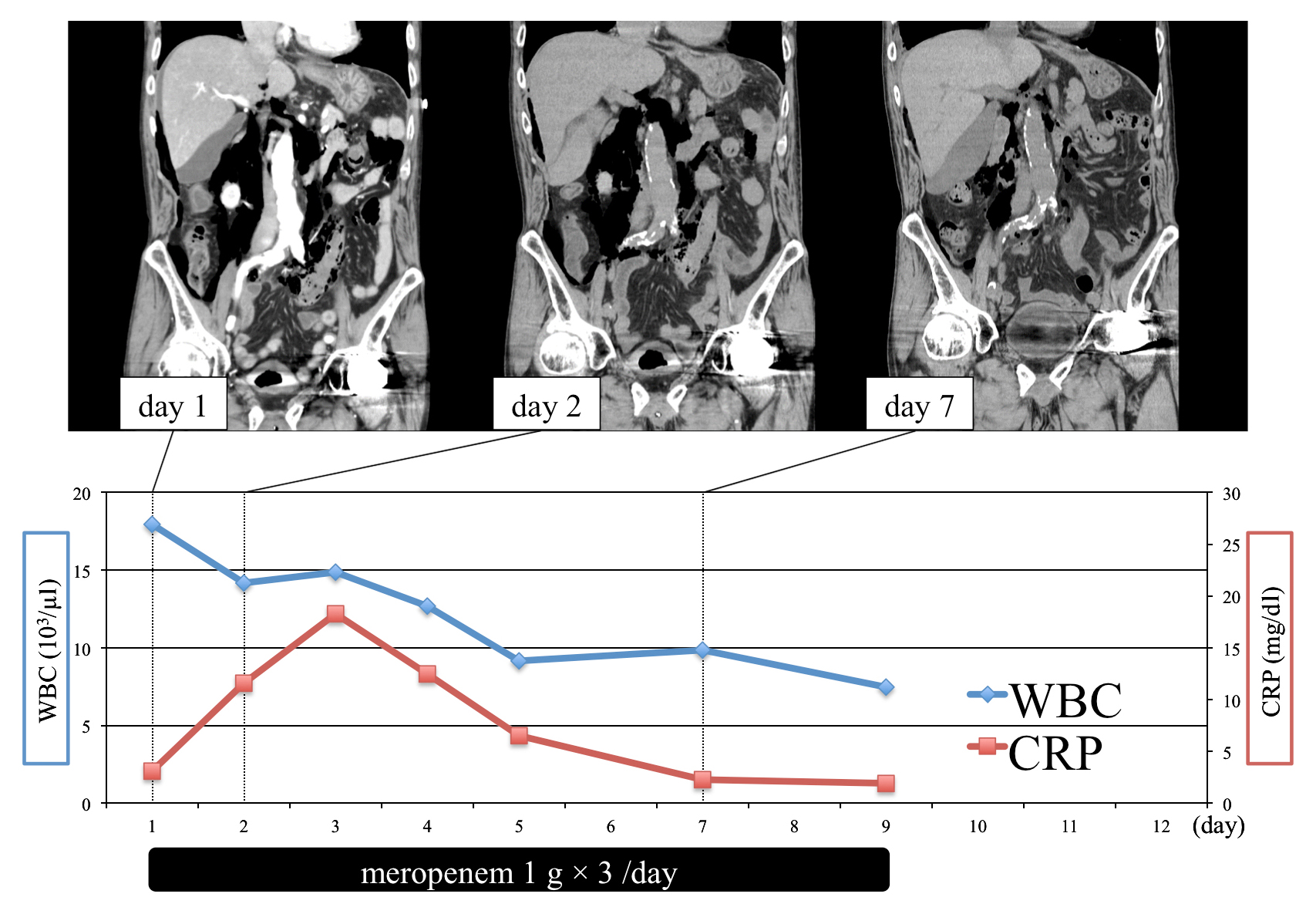

治療経過:入院後の治療経過および血液・画像所見の推移を図に示す(Fig. 3).抗生剤投与,絶食,飲水のみによる保存的加療を行ったところ,自覚症状および理学的所見は改善した.炎症反応もピークアウトしたことから,4日目より流動食を開始した.症状再燃なく経過し,気腫の吸収および炎症反応の消退が確認されたため,入院11日目に軽快退院した.その後,特に問題なく経過している.

Clinical course.

大腸内視鏡検査は,いうまでもなく下部消化管検査の重要なモダリティであり,大腸癌症例の増加,検診の普及に伴い検査件数は急激に増加している1)2).さらに,近年ではEMRやESDといった治療方法も一般的となり,病院規模の大小を問わず広く施行されている.

大腸内視鏡検査に伴う偶発症としては,出血,穿孔の頻度が高く1)2)4),後腹膜気腫は比較的まれな偶発症といわれている5)~17).特に,自験例のように生検やESDといった腸管への直接的な侵襲を伴わない場合には,極めてまれな偶発症と考えられる.そこで,大腸内視鏡検査に伴う後腹膜気腫(以下,本症と略記)の本邦報告例を検討した.医学中央雑誌で1977年から2016年1月の期間で「大腸内視鏡,大腸カメラ,下部消化管内視鏡」と「後腹膜気腫,後腹腔気腹症」をキーワードに会議録を含めて検索し,引用文献および自験例を含めて検討した(Table 1)5)~17).

| Value | Number (%) | |

|---|---|---|

| Gender | Male/Female | 13 (52)/12 (48) |

| Age (years) | Median (range) | 68 (28–93) |

| Aim of colonoscopy | Screening | 16 (64) |

| Treatment | 9 (36) | |

| Intervention | Nothing | 12 (48) |

| Biopsy | 3 (12) | |

| EMR | 9 (36) | |

| ESD | 1 (4) | |

| Onset | During colonoscopy | 4 (16) |

| Within 3 hours | 12 (48) | |

| 12 hours later | 1 (4) | |

| Next day | 3 (12) | |

| 2 days later | 2 (8) | |

| unknown | 3 (12) | |

| Chief complaint | Abdominal pain | 16 (64) |

| Nothing | 3 (12) | |

| Subcutaneous emphysema | 2 (8) | |

| unknown | 4 (16) | |

| Blumberg’s sign | Yes | 1 (4) |

| No | 10 (40) | |

| unknown | 14 (56) | |

| Extension of emphysema | Subcutaneous | 12 (48) |

| Mediastinum | 8 (32) | |

| Pericardium | 1 (4) | |

| (Free air) | 6 (24) | |

| Therapy | Emergency surgery | 12 (48) |

| Conservative therapy | 13 (52) | |

| Conversion to surgery | 2 (8) | |

| Surgical findings | Penetration | 7 (28) |

| Perforation | 5 (20) | |

| Nothing | 2 (8) | |

| Surgical procedures | Primary suture of the perforation | 4 (30) |

| Hartmann’s procedure | 3 (21) | |

| Drainage alone | 3 (21) | |

| Partial resection of the colon | 2 (14) | |

| Sigmoidcolostomy | 1 (7) | |

| unknown | 1 (7) | |

| Outcome | Alive | 18 (72) |

| Dead | 0 | |

| unknown | 7 (28) |

大腸内視鏡検査後に後腹膜気腫を生じたのは25例で,男女比13:12,年齢中央値は68歳(28歳から93歳)であった.基礎疾患は5例に認められ,心筋梗塞や心不全といった心・血管系疾患や糖尿病の他に,肝硬変,悪性腫瘍の存在が挙げられた.大腸内視鏡検査の目的としては,スクリーニングが16例,治療が9例であった.その結果,実際に生検やEMR,ESDなど何らかの侵襲的処置が行われたのは12例で,残りの13例は観察のみであった.この13例から,機械的刺激による直接的な穿孔症例を除くと,自験例のように純粋に観察操作のみによって後腹膜気腫を生じた症例は6例のみと,極めてまれであった.

症状は腹痛が最多であった.大腸内視鏡検査後には,特に検査過程で問題のない症例においても腸管ガス貯留や機械刺激に伴う種々の程度の疼痛,不快感を生じるが,検査後の腹痛には注意を要する.特に,自験例のように鎮静剤を使用した場合や,訴えの乏しい患者では,発見が遅れる可能性もあり,慎重な経過観察が必要である.発症時期は検査中または検査後3時間以内の早期に認められたものが16例と最も多く,発症時期判明例の7割以上を占めた.なお,これら早期発症例のうち10例(63%)で,腸管穿孔,穿通の確定診断がなされている.一方,12時間以上経過して発症した遅発例6例では,EMR(3例),生検(2例,うち1例はhot biopsy)が施行されており,これらによって生じた粘膜欠損部に,蠕動による腸管内圧の上昇が加わり,遅発性に後腹膜気腫が生じたと推察される.残りの1例は機械的刺激による腸管損傷であった.

自験例では,長期の人工肛門造設状態により左側結腸にdiversion colitisを来していた.Diversion colitis は,腸内容が通過しなくなった空置大腸に生じる炎症性変化であり,Glotzerら18)により提唱された疾患概念である.内視鏡的には粘膜浮腫,発赤,易出血といった所見を伴うことが多い19)20).このように,脆弱化した腸管粘膜においては,機械的刺激により容易に粘膜の破綻が生じうると考えられる.Komuroら21)は大腸内視鏡検査に際し,送気操作によって粘膜損傷を来した症例を報告し,その要因としてdiversion colitisによる粘膜の脆弱性を指摘している.自験例では,正常粘膜所見であった右側結腸にはCTで異常所見を認めず,diversion colitisの所見を呈したS状結腸のみに腸管気腫を認めたことから,diversion colitisにより脆弱となっていた粘膜が送気による腸管内圧上昇によって破綻し,多量のガスが腸管壁から後腹膜へと漏出して広範な後腹膜気腫の形成に至ったものと考えられた.今回検討した25例のなかで,虚血性腸炎の合併を後腹膜気腫の一因として指摘した会議録が1編認められたが,diversion colitisの存在を発症要因として指摘したのは自験例のみであった.Diversion colitisに対しては,短鎖脂肪酸や5-アミノサリチル酸,ステロイドなどの注腸投与が,粘膜障害の改善に寄与するとの報告があり22)23),再度大腸内視鏡検査を行う際には,それらの投与も考慮すべきかもしれない.

理学的所見では,圧痛のみが大半で,明らかに穿孔性腹膜炎を伴っていた1例を除き,腹膜刺激徴候を欠くことが特徴的であった.また,頭頸部の腫脹や握雪感による皮下気腫の存在が本症の診断契機となった症例もあり,これらの所見も重要である.

画像診断においては,腹部単純X線検査が有用とされており,横隔膜脚や腰筋の辺縁の明瞭化,腎の輪郭の明瞭化,側腹線条内のガス像などが特徴的とされる24).しかし,気腫が少量であれば単純X線検査による確定診断は困難である.また,偶発症としてより頻度の高い消化管穿孔の有無や,その他の急性疾患を鑑別するため,さらには気腫の拡がりの程度を確認するためにもCTが有用である.12例に皮下気腫が認められたが,皮下気腫の程度は,自験例のように限局したものから,頭頸部あるいは鼠径部にまで及ぶ広範囲なものなどさまざまであった.縦隔も気腫合併の好発部位であり,精査の際には胸部を含めた撮像が望ましいといえる.

自験例では,CO2送気による大腸内視鏡検査が施行された.CO2送気にはガスの吸収が早く患者負担が少ない利点がある一方で,高CO2血症に留意する必要があり,今回のように広範な気腫を形成した場合には高CO2血症が遷延する可能性がある.今回検討した25例のなかで高CO2血症を呈した症例は認められなかったが,同様にCO2送気で行われる腹腔鏡手術において,術中に生じた皮下気腫が原因で術後に高CO2血症が遷延し,再挿管を余儀なくされた症例が報告されている25).CO2による気腫という点で共通する本症でも,やはり高CO2血症は注意を払うべき病態と考えられる.特に,生理機能の低下した高齢者や,呼吸器疾患を有す症例では注意が必要である.自験例では,肺気腫が存在したが,初診時に高CO2血症を認めなかったため,その後フォローアップは行わなかった.しかし,より万全を期すには血液ガス分析により経過をみることも考慮すべきであった.

治療は,緊急手術12例,保存的加療13例(うち2例は経過観察の後に手術へ移行)であった.緊急手術の頻度は,「生検やEMR,ESDの有無」,「発症時期(早期 vs. 遅発)」,「気腫の拡がりの有無」のそれぞれの因子で検討したが差はなかった.基本的には後腹膜気腫では腹膜刺激徴候がみられないため,手術適応の判断に悩むことも多く,症例ごとに慎重な判断が必要である.なお,緊急手術症例のうち,穿孔・穿通の所見を認めなかったものは2例のみであり,初期治療を誤ると重篤化の可能性があった.そのため,保存的な治療を選択する場合には慎重で厳重な経過観察が,そして穿孔・穿通の合併が疑わしい場合は,試験開腹術,腹腔鏡下試験開腹術を躊躇わないことが重要である.

昨今,大腸カプセル内視鏡26)やCT colonography27)といった,より低侵襲な検査方法が広まりつつある.しかし,大腸内視鏡検査は依然として,下部消化管の精査,治療において重要な役割を担っており,今後も件数の増加が見込まれる.

大腸内視鏡検査による後腹膜気腫は極めてまれな偶発症であるが,自験例のdiversion colitisのように,炎症により粘膜が脆弱な場合や,生検などの侵襲的な処置が行われる場合には注意すべき病態と考えられる.検査後に腹膜刺激徴候を欠く腹痛が持続する場合は,本症を含めた鑑別診断のために積極的にCTを施行すべきである.そして,治療方針について内視鏡施行医と消化器外科医が十分に連携し,症状に応じて緊急手術が可能なよう準備する必要がある.

利益相反:なし