2020 Volume 4 Article ID: 2020-037

2020 Volume 4 Article ID: 2020-037

「薬剤師として求められる基本的な資質」の習得を目的として,5年次薬学生は改訂モデル・コアカリキュラムに準拠した病院長期実務実習の実践が求められている.本研究では,普遍的かつ質の高い参加型実務実習を遂行すべく,2種類の薬学臨床指導体制(チームアドバイザー制度および固定アドバイザー制度)を構築し,アンケート調査によりそれぞれの体制を評価・比較した.代表的8疾患の薬物療法に対する薬学生の主観的習得度は指導体制間で変化が認められず,職員の主観的指導度は4疾患において固定アドバイザー制度で高かった.また,薬学生の病棟および病院実習満足度はいずれの体制においても高い結果となり,職員の実習指導に係るストレス度や日常業務における支障度には差が認められなかった.当院のような一般病院における実務実習指導の体制整備に関するエビデンスの蓄積が,病院実務実習の均質化や普遍化に繋がるものと考えられる.

Fifth-year pharmacy students undergo practical training in hospitals to acquire the basic qualifications required of a pharmacist in a medical setting and learn clinical skills based on the revised model core curriculum. In this study, two types of clinical pharmacy instruction systems (team advisor system and fixed advisor system) were adopted to achieve high-quality participatory training in a Japanese general hospital. These systems were evaluated with questionnaires. The students’ proficiency level was not significantly different between the two approaches regarding pharmacotherapy for eight major diseases; however, the instructional staff’s guidance level was higher for the fixed advisor system in four of these diseases. In addition, the students’ degree of satisfaction with ward training and overall hospital training under the two instruction systems remained high, with no noticeable difference in daily work-related stress for the instructional staff. The accumulation of evidence for establishing practical training instruction in general hospitals, such as used in this study, will lead to the homogenization and universalization of hospital practical training.

病院長期実務実習における5年次薬学生の指導には,モデル・コアカリキュラムに沿った教育が実施されてきたが,学習成果基盤型教育を新たな手法とする改訂モデル・コアカリキュラム(以下,改訂コアカリ)に準拠した実習内容の遂行が2019年度より求められるようになった.2015年に文部科学省より示された「薬学実務実習に関するガイドライン」において,実務実習は,臨床現場で「薬剤師として求められる基本的な資質」の習得を目指し実践的な臨床対応能力を身につける参加・体験型学習と定義されている1).薬学臨床におけるGIOsに関して,薬学生は患者・生活者本位の視点に立ち,薬剤師として病院や薬局などの臨床現場で活躍するために,薬物療法の実践とチーム医療・地域保健医療への参画に必要な事項を習得することが求められている.このような観点から,改訂コアカリに基づく実務実習では,代表的8疾患の薬物療法(がん,高血圧症,糖尿病,心疾患,脳血管障害,精神神経疾患,免疫・アレルギー疾患および感染症)について薬学生が継続的に関わることとされている.

近年,長期実務実習における薬学教育・指導体制の構築といった施設ごとの取り組みや調査が報告されている2–4).しかし,それらの報告は大学薬学部または大学付属病院薬剤部における検証がほとんどであり,当院のような一般病院における実務実習に関する調査や取り組みを報告する例は知る限りない.医療機関における5年次薬学生の受け入れは,大学付属病院のみならず一般病院においても多いことから,今後さらに薬学教育・指導体制の情報共有やエビデンスの創出が必要になると考えられる.また,薬学生が臨床に係る実践的能力を培い,医療現場における薬剤師の役割を体得するためには,実習内容の均質化と質の高い参加型実習を行うことが基本になると考えられる.

東北労災病院(以下,当院)は,国立・自治体立など多くの急性期病院が競合する仙台医療圏の中で,全日二次救急病院として地域医療の中核的役割を担う508床の一般総合病院である.当院薬剤部(薬剤師数23名)では,6年制実務実習開始時(2010年4月)より,年間約23~36名の5年次薬学生(東北大学,東北医科薬科大学,いわき明星大学および奥羽大学等)を3期に分けて受け入れてきた.我々は,薬剤師として求められる基本的資質の一つに挙げられる「総合的な薬物療法の評価と実践能力」を病院実務実習の質として捉え,薬学生が偏りなく体得できる実習運用方法を検討した.本研究では,この普遍的かつ質の高い病院実務実習の実現を目的として,2種類の薬学臨床指導体制を構築し,1年(3期)ずつそれぞれの体制を実施した.アンケート調査により,代表的8疾患の薬物療法に対する主観的な薬学生の習得度および職員の指導度を年度ごとに比較した.さらに,薬学生に対しては実習満足度を,職員に対しては学生指導業務ストレス度を調査し,それぞれの指導体制を比較した.

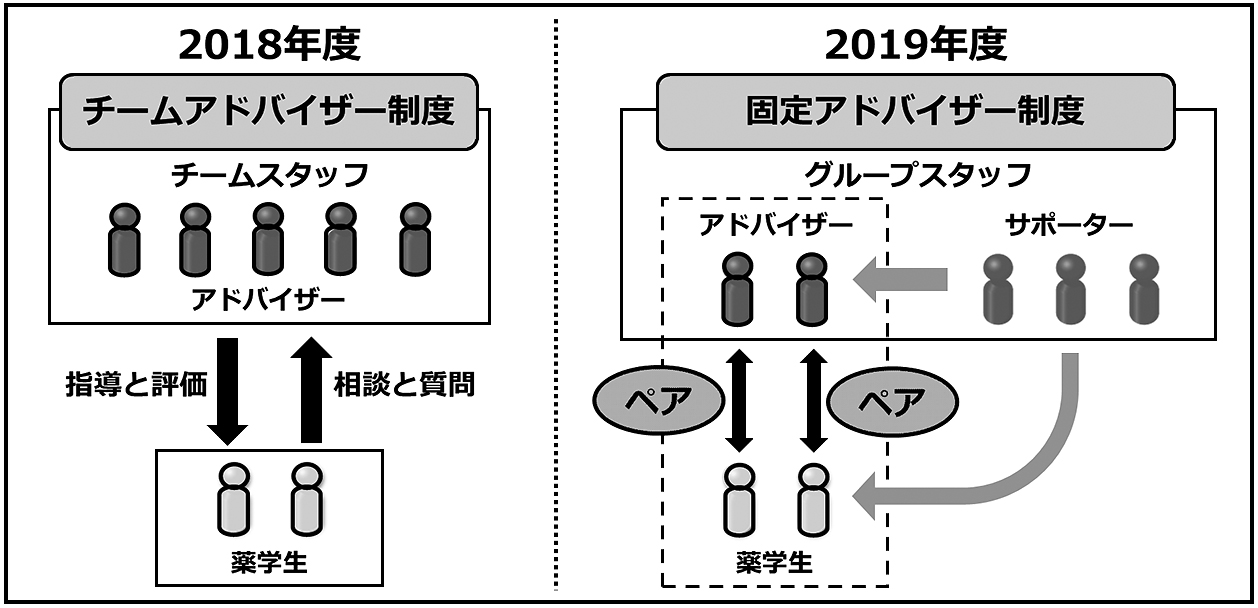

当院では,病棟業務を主に担当する勤務年数2年以上の職員による2種類の指導体制を構築した.2018年度は「チームアドバイザー制度」を,2019年度は「グループ内固定アドバイザー制度」を運用した(図1).チームおよびグループ編成は,指導力に偏りが生じないよう病棟業務経験年数が長い職員から順に3つに振り分け,かつ内科系病棟および外科系病棟担当職員が均等になるよう配慮した.実習スケジュールに関して,1~5週目までは内服外用調剤・注射調剤・化学療法・無菌調製実習・講義を,4~10週目では病棟実習を主軸としてチーム医療への参加型体験・無菌調製実習・SGDを,11週目ではGIOs達成のための補足期間としたほか,大学職員参加型の成果報告会(薬学生の口頭発表に対する薬剤部員および大学職員からの質疑応答)を行うこととした.代表的8疾患の薬物療法に対する学習に関して薬学生は,内服外用調剤・注射調剤実習における処方箋解析や病棟実習における薬歴確認,ベッドサイド服薬指導,多職種とのコミュニケーションおよび処方提案等を行い,関わった事例および症例ごとに実習内容要約書または症例報告書を作成した.

当院で構築した2種類の薬学臨床指導体制

1チームに2~3名の薬学生を無作為に配属し,チーム内5~6名の職員全員がアドバイザーとして実習期間を持ち回りで指導することとした.各チームに配属された薬学生の担当病棟や指導方法はそれぞれの指導チームに一任した.なお,「チーム医療への参画」についてもチーム内の各職員が受け持っているケアチーム(緩和ケアチーム,栄養サポートチーム,感染制御チーム,抗菌薬適正使用支援チーム,褥瘡対策チーム,排尿ケアチームおよび認知症ケアチーム)活動に参加し,院内ラウンドや多職種との協議,ケアチームにおける症例・事例検討等の体験実習を行った.また,大学が指定した実務実習指導・管理システムにおける薬学生の日誌コメント入力や到達度評価入力も,チーム内で分担して行うこととした.薬学生は,チーム内の各アドバイザー担当期間内に指定された処方箋や症例について代表的8疾患の薬物療法に対する学習を行った.

2)グループ内固定アドバイザー制度(以下,固定制)の運用5~6名の職員で構成された各グループに2~3名の薬学生を無作為に配属した.原則,各期1名の薬学生に対し1名の職員が11週間のアドバイザーとなり,アドバイザー長期不在時や病棟の特色上補足的な実習が必要な場合は,グループ内の他の職員がサポートすることとした.なお,「チーム医療への参画」は,アドバイザーが各自担っているケアチーム活動に継続的に薬学生を同行させ,チーム制同様の体験実習を行った.また,大学が指定した実務実習指導・管理システムにおける薬学生の日誌コメント入力や到達度評価入力も,原則11週間を通してアドバイザーが行うこととした.薬学生は,ペアとなるアドバイザーと協議しながら処方箋や症例を選択し代表的8疾患の薬物療法に対する学習を行った.

2.調査対象および調査内容当院で実習を行った薬学生47名(2018年度24名および2019年度23名)と,アドバイザーとして指導を実施した職員18名を対象とした.代表的8疾患の薬物療法に対する習得度および指導度の主観的評価として,薬学生および各期対象の職員(2018年度は指導チームに属した職員,2019年度は薬学生のアドバイザーを担当した職員)には疾患別に5種類の名義変数アンケート(習得・指導していない:薬学生が薬物療法に関わっていない,少し習得・指導した:薬学生が薬物療法に関わりをもった,ある程度習得・指導した:薬学生が薬物療法に関わりをもち継続的に評価・考察を行えた,よく習得・指導した:薬学生が薬物療法を継続的に評価・考察し要約書・報告書を作成できた,深く習得・指導した:薬学生が薬物療法を継続的に評価・考察し要約書・報告書を複数作成できたか処方提案等により患者アウトカムの向上に貢献した)を配布し回答を得た.習得度および指導度の名義変数は,各期の薬学生およびアドバイザーから回収したアンケート結果を1件として集計し,薬学生の習得度および職員の指導度を年度ごとに比較した.また,薬学生には実習科目ごとに満足度(「1:大変不満,2:あまり満足していない,3:どちらともいえない,4:ある程度満足している,5:大変満足」のリッカート尺度による5件法)を回答させ,薬学生の病棟実習および病院実習全体に対する満足度を調査し,年度ごとに比較した.なお,病院実習全体の満足度は,病棟実習,内服外用調剤実習,注射調剤実習,無菌調製実習および座学・グループディスカッションそれぞれの満足度の平均を算出し比較した.さらに,両年度ともアドバイザーを経験した職員10名(いずれかの年度のみアドバイザーを経験した8名は除外)に対しては,各指導体制での実習指導に係るストレス度,負担度および日常業務における支障度(「1:全く感じない,2:感じることは少ない,3:どちらともいえない,4:感じることが多い,5:非常に感じる」のリッカート尺度による5件法)を回答させ,年度ごとに比較した.

3.統計処理代表的8疾患の薬物療法に対する薬学生の習得度および職員の指導度の年度比較は,連続性のない名義尺度としてそれぞれの設問に対する回答の割合からFisherの正確確率検定により解析を行った.薬学生の病棟実習および病院実習全体に対する満足度の年度比較は,薬学生が年度ごとに異なるため,対応のない2群間の比較としてMann-WhitneyのU検定を用いて解析した.さらに,職員による実務実習に対するストレス度,負担度および日常業務における支障度の年度比較は,各年度とも同一職員に対する調査のため,対応のある2群間の比較としてWilcoxonの符号付順位検定を用いて解析を行った.これらの解析において,危険率p < 0.05を有意差ありと判定した.

4.倫理的配慮本研究は,「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守し,東北労災病院の倫理委員会の承認を得て実施した(承認番号:東北倫19-31号).

習得度アンケートに関して,当院で実務実習を行った47名のうち,2018年度の薬学生1名を除く46名から回答を得た(回答率98%).指導度アンケートに関しては,アドバイザーを担当したすべての職員から各期の実習ごとに回答を得た(回答率100%).疾患ごとに回答されたそれぞれの名義変数の割合に対し,習得度および指導度の違いを年度比較した結果を表1に示す.薬学生の習得度に関しては,いずれの疾患においても習得度の割合に年度間の有意な差を認めなかった.「脳血管障害」および「心疾患」を除く疾患で,両年度とも7割以上の薬学生から「ある程度」以上習得したという主観的回答を得た.一方,職員の指導度に関しては,「がん」,「高血圧」,「脳血管障害」および「感染症」の4疾患で指導度の割合に有意な差を認め,2019年度において「よく指導した」または「深く指導した」という主観的回答の割合が多い結果となった.

| 薬学生習得度 | (2018 n = 23) (2019 n = 23) |

習得していない | 少し習得した | ある程度習得した | よく習得した | 深く習得した | p値 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| がん | 2018 | n(%) | 1(4.3) | 4(17.4) | 5(21.7) | 7(30.4) | 6(26.1) | 0.809 |

| 2019 | 2(8.7) | 2(8.7) | 6(26.1) | 9(39.1) | 4(17.4) | |||

| 高血圧症 | 2018 | n(%) | 2(8.7) | 5(21.7) | 6(26.1) | 9(39.1) | 1(4.3) | 0.432 |

| 2019 | 0(0.0) | 7(30.4) | 5(21.7) | 7(30.4) | 4(17.4) | |||

| 糖尿病 | 2018 | n(%) | 0(0.0) | 3(13.0) | 6(26.1) | 5(21.7) | 9(39.1) | 0.496 |

| 2019 | 0(0.0) | 2(8.7) | 4(17.4) | 10(43.5) | 7(30.4) | |||

| 心疾患 | 2018 | n(%) | 3(13.0) | 4(17.4) | 8(34.8) | 5(21.7) | 3(13.0) | 1.000 |

| 2019 | 4(17.4) | 4(17.4) | 9(39.1) | 4(17.4) | 2(8.7) | |||

| 脳血管障害 | 2018 | n(%) | 11(47.8) | 4(17.4) | 4(17.4) | 3(13.0) | 1(4.3) | 0.790 |

| 2019 | 7(30.4) | 6(26.1) | 4(17.4) | 4(17.4) | 2(8.7) | |||

| 精神神経疾患 | 2018 | n(%) | 2(8.7) | 3(13.0) | 9(39.1) | 7(30.4) | 2(8.7) | 0.382 |

| 2019 | 0(0.0) | 2(8.7) | 6(26.1) | 10(43.5) | 5(21.7) | |||

| 免疫・アレルギー疾患 | 2018 | n(%) | 0(0.0) | 6(26.1) | 9(39.1) | 7(30.4) | 1(4.3) | 0.191 |

| 2019 | 0(0.0) | 3(13.0) | 9(39.1) | 5(21.7) | 6(26.1) | |||

| 感染症 | 2018 | n(%) | 1(4.3) | 6(26.1) | 6(26.1) | 7(30.4) | 3(13.0) | 0.064 |

| 2019 | 0(0.0) | 2(8.7) | 6(26.1) | 4(17.4) | 11(47.8) | |||

| 職員指導度 | (2018 n = 50) (2019 n = 23) |

指導していない | 少し指導した | ある程度指導した | よく指導した | 深く指導した | p値 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| がん | 2018 | n(%) | 11(22.0) | 13(26.0) | 10(20.0) | 9(18.0) | 7(14.0) | 0.042 |

| 2019 | 2(8.7) | 4(17.4) | 1(4.3) | 7(30.4) | 9(39.1) | |||

| 高血圧症 | 2018 | n(%) | 5(10.0) | 20(40.0) | 15(30.0) | 9(18.0) | 1(2.0) | 0.016 |

| 2019 | 0(0.0) | 3(13.0) | 14(60.9) | 4(17.4) | 2(8.7) | |||

| 糖尿病 | 2018 | n(%) | 2(4.0) | 15(30.0) | 18(36.0) | 10(20.0) | 5(10.0) | 0.080 |

| 2019 | 0(0.0) | 2(8.7) | 8(34.8) | 11(47.8) | 2(8.7) | |||

| 心疾患 | 2018 | n(%) | 14(28.0) | 16(32.0) | 11(22.0) | 4(17.4) | 5(10.0) | 0.091 |

| 2019 | 1(4.3) | 7(30.4) | 9(39.1) | 4(17.4) | 2(8.7) | |||

| 脳血管障害 | 2018 | n(%) | 21(42.0) | 13(26.0) | 15(30.0) | 1(2.0) | 0(0.0) | 0.003 |

| 2019 | 2(8.7) | 8(34.8) | 8(34.8) | 5(21.7) | 0(0.0) | |||

| 精神神経疾患 | 2018 | n(%) | 5(10.0) | 10(20.0) | 15(30.0) | 13(26.0) | 7(14.0) | 0.099 |

| 2019 | 0(0.0) | 3(13.0) | 4(17.4) | 7(30.4) | 9(39.1) | |||

| 免疫・アレルギー疾患 | 2018 | n(%) | 3(6.0) | 18(36.0) | 11(22.0) | 12(24.0) | 6(12.0) | 0.132 |

| 2019 | 1(4.3) | 4(17.4) | 3(13.0) | 7(30.4) | 8(34.8) | |||

| 感染症 | 2018 | n(%) | 3(6.0) | 12(24.0) | 15(30.0) | 13(26.0) | 7(14.0) | 0.019 |

| 2019 | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(26.1) | 10(43.5) | 7(30.4) | |||

2018;チーム制,2019;固定制,疾患ごとにFisherの正確確率検定,危険率p < 0.05を有意差ありと判定.

満足度アンケートに関して,当院で実習を行った47名全ての薬学生から回答を得た(回収率100%).薬学生において,病棟実習満足度および病院実習全体の満足度の年度比較を行った結果を図2に示す.病棟実習満足度に関しては2018年度中央値4.0(四分位範囲4.0–5.0)から2019年度5.0(4.5–5.0)へ有意な上昇を認めた(P < 0.01).一方,病院実習全体の満足度平均に関しては,2018年度中央値4.5(四分位範囲3.6–4.8)および2019年度4.6(4.4–4.8)と有意な差を認めなかった.

薬学生を対象とした病棟実習および病院実習全体の満足度に関する年度比較.2018;チーム制(n = 24),2019;固定制(n = 23),Mann-WhitneyのU検定,危険率p < 0.05を有意差ありと判定.

ストレス度アンケートに関して,2018年度のチーム制および2019年度の固定制両年度でアドバイザーとして指導に従事した職員10名にアンケートを配布し,回答を得た(回収率100%).各指導体制での実習指導に係るストレス度,負担度および日常業務における支障度の年度比較を行った結果を図3に示す.その結果,ストレス度は2018年度中央値3.0(四分位範囲3.0–4.0)から2019年度2.0(2.0–3.0)へ,負担度は2018年度中央値3.0(四分位範囲3.0–4.0)から2019年度2.5(2.0–4.0)へ,支障度は2018年度中央値3.0(四分位範囲3.0–4.0)から2019年度3.0(3.0–4.0)へ推移したが,いずれの項目も有意な差を認めなかった.

指導職員を対象とした実習指導に係るストレス度,負担度および日常業務における支障度に関する年度比較.n = 10,2018;チーム制,2019;固定制,Wilcoxonの符号付順位検定,危険率p < 0.05を有意差ありと判定.

今回我々は,病院長期実務実習において2種類の薬学臨床指導体制を構築し,薬学生およびアドバイザーとなった職員を対象にアンケート調査を行った.1名の薬学生に複数の職員が持ち回りで指導を行う2018年度チーム制に対し,2019年度は実習全体を通して職員と薬学生がペアとなる固定制を導入した.各期の薬学生および職員に対し,代表的8疾患の薬物療法に対する主観的習得度および指導度を調査するとともに,薬学生の病棟・病院実習に対する満足度および職員の学生指導に係るストレス度や支障度を調査し,年度ごとに比較・評価した.

代表的8疾患のうち,「脳血管障害」を除く7疾患の薬物療法に対する薬学生の習得度は,いずれの年度においても「ある程度」以上習得した割合が高く,2種類の指導体制において同等の教育効果が得られることが示唆された.「脳血管障害」に関しては,薬学生の半数以上が「習得していない」または「少し習得した」と回答し,他の疾患と比較して習得度が低い割合の結果となった.これまでにも,他の疾患と比較して「脳血管障害」について実習を行った学生が少ない結果が報告されている5).当院は脳卒中科常勤医師が2名と少なく,脳卒中科入院患者も通年2%程度であるため,薬学生が「脳血管障害」治療を目的とした症例に遭遇する頻度は低い.この疾患領域に関する教育効果を向上させるには,患者の既往歴等から率先して学習するよう,アドバイザーがさらに働きかける必要があると考えられた.2018年度のチーム制では,薬学生が複数診療科の疾患に対する薬物療法を学習することができ,様々な入院目的の患者に関わることが可能となるが,特定病棟での実習期間が短く,一患者に対する関わりが希薄になることが考察された.これに対し,薬学生とアドバイザー職員がペアとなる固定制では,特定の病棟・診療科の患者に対し継続的かつ深い関わりが可能となるが,限られた診療科の患者から既往歴や原疾患をもとに薬物療法を学習する必要があることが考察された.

職員の代表的8疾患の薬物療法に対する指導度は,8疾患中4疾患が固定制で有意に高かった.チーム制における実習指導は,1名の薬学生に対し複数の職員が受け持つこととなる.チーム内の各アドバイザーは指定期間内に特定の疾患しか指導できず,それぞれ疾患指導度にばらつきが生じた.これに対し固定制では,11週間を通じて1名の薬学生に1名の職員がアドバイザーとなることで,職員各自の業務スケジュールに沿って実習指導を組み込みやすく,薬学生個々の能力に応じた指導を進めることができた.また,チーム制と比較して固定制のアドバイザー職員は,長期にわたり特定患者を薬学生に担当させることが可能となり,患者の既往歴や原疾患,入院目的に対する薬物療法にいたるまで指導の幅が広がったことが今回の結果に繋がったと考察された.しかし,今回の調査において薬学生の主観的習得度は指導体制間で変化を認めなかった.チーム制では,アドバイザー同士が協議を重ねながら別々の疾患を順次指導したことが薬学生の習得度に繋がった.一方,固定制では1名のアドバイザーが長い期間の中で患者の原疾患や既往歴から8疾患の薬物療法を指導する意識が生じたことで,網羅的な指導が行えたと考えられる.この結果として,どちらの指導体制においても学生の主観的習得度に同等の教育効果が得られたと考察された.

病棟実習における薬学生の満足度は,チーム制と比較して固定制で有意に高い結果となった.充実した病棟実習を行うには,薬学生がより早期から医師をはじめ多職種とのコミュニケーションやベッドサイド服薬指導を行うことが必要と考えられる.日常的にアドバイザーである職員に薬学生が同行し,実習開始時から患者対応スキルや服薬指導方法を学び,多職種との関わりを持つことができる固定制がチーム制と比較して高い満足度に繋がったと考察された.各種実習科目の満足度から求めた病院実習全体の満足度に関しては,チーム制および固定制いずれの体制においても差異なく高い満足度が得られた.これにより,チーム制のような職員持ち回り指導と固定制のような特定職員による指導いずれの場合でも薬学生が満足した病院実務実習を遂行できるものと考察された.

病院実務実習に係る職員のストレス度,負担度および日常業務における支障度は,チーム制・固定制間で差が認められず,指導体制に影響されないことが示唆された.複数の職員がチームとなって実習指導を実施した2018年度は,職員同士が薬学生の実習指導内容について定期的に協議・整理していく必要があった.また,病棟の特性や実習の進め方について,担当となる期間ごとに繰り返し説明を行わなくてはならず,それらの要因が職員のストレスや業務の支障に繋がったと考えられる.一方で,2019年度の固定制は,職員間の協議は必要なく,説明を繰り返す必要もないが,実習の進め方や評価入力,薬学生の日誌コメント入力が一任されたため,ストレスや業務の支障に繋がったと考察された.2018年度チーム制でアドバイザーとなった職員は各期約16名と,病棟業務を担当する職員の約9割が3期とも持ち回りで実習指導を受け持つことになった.これに対し2019年度固定制では,各期約8名のアドバイザーで実習を運用することができ,病棟業務を担当する全ての職員に対し,実習指導を担当しない期を設けることができた.これにより固定制では,年間を通して実習指導を担当する職員が減少することで実習指導に係るストレス軽減に繋がる可能性があると考えられる.実務実習に係るストレス調査は他施設においても薬学生および職員を対象に実施されており,精神的あるいは身体的な健康被害も懸念されている6,7).今後は,定期的に職員のヒアリングや実習スケジュールの見直しを行い,実務実習に係るストレスや負担軽減に努める必要がある.

本研究の限界として,今回の報告は主観的評価であるアンケート調査のみで2種類の指導体制を評価・比較している点が挙げられる.指導体制の違いによる実務実習の質的向上を確認するためには,客観的評価も重要である.その一つとして薬物療法の妥当性に関する選択的設問を作成し,その回答率で評価する方法を検討している.また,2018年度までは順不同で実施されてきた薬局実習と病院実習の在り方が見直され,2019年度からは薬局実習を経験したうえで病院実習を行うようになった.今回のアンケート調査では,薬学生における各種疾患の薬物療法に対する習得度に差が認められなかったが,薬局実習の経験が病院実習に寄与する部分についても適切に評価できる調査が望まれる.

今回我々は,チーム制および固定制といった2種類の薬学臨床指導体制を構築した.代表的8疾患の薬物療法に対する薬学生の習得度はいずれの体制においても7疾患で高い主観的習得度が得られた.一方,職員の主観的指導度は4疾患が固定制で高い結果となり,特定のアドバイザーであっても複数の疾患に対し一定水準以上の指導が実施できる結果が示された.薬学生の病棟・病院実習満足度はいずれの体制においても高い結果となり,職員のストレス度は指導体制間で変化を認めなかった.指導体制を固定制とすることで,職員は薬学生の受け入れ人数に応じた人員で代表的8疾患に対する薬物療法を指導できる可能性が示された.さらに,固定制において薬学生が長期間同一アドバイザーとペアになり,患者の原疾患や既往歴から継続的に複数の疾患に対する薬物療法を習得する実習は,薬学生に十分な教育効果をもたらすものと考えられた.今後は固定制による指導体制を基盤として,代表的8疾患の薬物療法に対する学習方法や教育方法を検討し,病院長期実務実習における指導・教育体制を更新・再評価していく予定である.当院のような一般病院における実務実習指導の体制整備に関するエビデンスの蓄積が,病院実務実習の均質化や普遍化に繋がるものと考えられる.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.