2023 Volume 7 Article ID: 2023-004

2023 Volume 7 Article ID: 2023-004

改訂モデル・コアカリキュラム下での実務実習の受け入れ経験を有する薬局の薬剤師は,実習指導を行ったことへの達成感を得ていることや実習生への対応に不安を感じていること等が,我々の先行研究で明らかになった.本研究では,薬局における日常業務の視点から薬剤師が実習指導を議論するワークショップを開催した効果を,先行研究と同じ43項目からなるアンケート調査によって評価した.2つのセッション(症例への薬学的介入の議論,薬剤師や事務員の能力を指導に生かす方法の検討)を実施後の調査で,43項目中12項目で参加者の意識に有意な正の変化が示された.項目別では,指導内容の認識に関する項目で肯定的な変化が得られたことに加えて,実習生との関係に関する項目でも有意な正の変化が認められた.本ワークショップは,薬局薬剤師の実務実習に対する理解と受入意欲を向上させる効果が期待できることが示された.

A previous study investigated pharmacists’ attitudes toward clinical clerkships at pharmacies based on the revised model core curriculum. Results of a 43-item questionnaire found that pharmacists were positive about accepting trainees for the clinical clerkships and felt a sense of accomplishment afterward but had some anxiety in dealing with trainees. In this study, a workshop was created to discuss teaching methods from the perspective of daily work in small group discussions. The same questionnaire as the former study evaluated the workshop’s effectiveness. After two sessions of the workshop (discussion on how to teach trainees to learn the course of treatment of a case and discussion of the method of sharing the guidance of clinical clerkship), statistically significant positive changes to the awareness of the participants were observed in twelve items. By discussing the instructional methods for trainees, positive changes in the questions related to the perception of instructional content were obtained. In addition, it reduced the anxiety about the relationship with trainees. The results indicated that the workshop improved the participants’ understanding and willingness to accept clinical clerkships.

2019年度より,改訂された薬学教育モデル・コアカリキュラム1) (以下,改訂コアカリ)に準拠した薬学実務実習が実施されている.薬学実務実習に関するガイドライン2) (以下,ガイドライン)には,薬物治療への継続的な関わりや代表的な疾患を有する患者での臨床対応の必要性が明記され,実習評価にはルーブリック表を用いた概略評価が用いられている3–6).

現在に至るまで,改訂コアカリ下での実務実習を定着させるため,薬学教育協議会のアドバンストワークショップの他に,様々な調査や取り組みが行われている7–9).我々は,実務実習の質の向上に主体的に取り組むべきとされている大学の立場9) から,薬局実務実習を支援する方策を立案し,薬剤師が日常業務の視点から実務実習での指導方法を議論するワークショップ(以下,実習指導WS)を開催している.この実習指導WSは,改訂コアカリへの理解の促進,指導ツールへの習熟,実習受け入れへの意欲の向上等を期待し,認定実務実習指導薬剤師(以下,指導薬剤師)養成ワークショップとは異なる内容としている.実務実習における実習生の指導は,指導薬剤師以外の薬剤師も分担することを考慮し,指導薬剤師以外の薬局薬剤師も対象に加えている.

一方,薬局実務実習において,実習生の受け入れが継続されていない薬局や,薬剤師が指導薬剤師の資格を取得後も実習の受け入れがなされていない薬局が見受けられる.そのため,現行の実務実習に対して薬局薬剤師が抱える問題や,2010年度の実務実習開始当初からの課題10–14) が解決されているかを調査し,その内訳を分析すべきと考えられた.我々は,薬局薬剤師の実務実習に対する不安や期待等の現状を把握するため,薬局薬剤師の実務実習に対する意識を定量化する尺度を作成し意識調査(以下,薬局実習アンケート)を行った.さらに因子分析によって実習受入の内的動機付けに影響する因子を抽出し(以下,薬局実習に関する意識分析),実習に対する薬局薬剤師の意識が,「指導内容の認識」,「実習受入の副次的効果」,「実習生との関係」,及び「大学が担う機能」からなる4因子構造であることを明らかにした15).

また,我々が実施している実習指導WSは,参加者に質の高い理解をもたらしていると考えているが,その定量的な効果については未検証のままであった.そこで,本研究では実習指導WSが有する改訂コアカリ下の実務実習に対する理解や受入意欲の向上効果を検証することとした.効果の指標には,我々が先行研究で作成した薬局実習アンケートによる評点を用い,薬局実習に関する意識分析によって抽出された4つの因子ごとの評価も行うこととした.

薬局実習アンケートの内容は,ガイドラインの記載事項,従来から薬学実務実習の課題と指摘されていた事項,及び実務実習施設訪問の機会に指導薬剤師から聴取していた意見等をもとに作成され43項目からなっていた(表1).

| 質問内容※1 | 評価時の取扱い | |

|---|---|---|

| P or N※2 | ||

| 質問1 | 小規模な薬局では実務実習の受け入れは難しい | N項目 |

| 質問2 | 自分の薬局では出来ない実習項目があるかも知れないのが不安 | N項目 |

| 質問3 | 実務実習を薬局のイメージアップにつなげることができる | P項目 |

| 質問4 | 自分の業務量を考えると,実習生の指導まで手が回らない | N項目 |

| 質問5 | 大学からの依頼内容には,薬局ごとの事情が考慮されていない | N項目 |

| 質問6 | 規定されている実習項目を網羅することは難しい | N項目 |

| 質問7 | 疾患や薬に関する自分自身の知識を高めることができる | P項目 |

| 質問8 | 実務実習を受け入れるための事前準備が大変 | N項目 |

| 質問9 | 実習生の知識が薬局実習を開始できるレベルに達していない | N項目 |

| 質問10 | 大学で実践的な事前学習がなされていない | N項目 |

| 質問11 | 薬局実習に対して大学が望んでいることが分からない | N項目 |

| 質問12 | 11週間の実習計画の立て方が分からない | N項目 |

| 質問13 | 実習生の指導をとおして,日常業務の方法を見直すことができる | P項目 |

| 質問14 | 薬局業務の中から,何を実習生に教えるのかが分からない | N項目 |

| 質問15 | 実習生に服薬指導をさせることには抵抗がある | N項目 |

| 質問16 | 教科書どおりにはいかない場面を,実習生に見せてよいのか不安 | N項目 |

| 質問17 | 実務実習に関する様々な用語が難解である | N項目 |

| 質問18 | 薬局実習の期間として11週間は必要以上に長い | N項目 |

| 質問19 | 実習生の指導は指導薬剤師のみが行ったほうがよい | N項目 |

| 質問20 | 薬局スタッフ間で実習生の状況を共有するのは難しい | N項目 |

| 質問21 | 実習生の日誌や週報にコメントするのは大変 | N項目 |

| 質問22 | 4年卒の薬剤師が6年制の実習生に指導するのは不安 | N項目 |

| 質問23 | 実習生の技能や態度の成長を見ることにやりがいを感じる | P項目 |

| 質問24 | 大学,薬局,病院の三者による実習生の情報共有が不足している | N項目 |

| 質問25 | 他の薬局と比べて,自分たちの指導方法の良し悪しがわからず不安 | N項目 |

| 質問26 | 普段は着手できない業務に,実習生と取り組むことができる | P項目 |

| 質問27 | 実習生自身に考えさせる課題を与えるのが難しい | N項目 |

| 質問28 | 実習生が途中で飽きてしまうことが心配 | N項目 |

| 質問29 | 実習生の対人コミュニケーション力を実習中に高めるのは難しい | N項目 |

| 質問30 | 実習期間中の,大学から薬局現場へのサポートが不足している | N項目 |

| 質問31 | 実習生がいることで職場での心理的なストレスが増える | N項目 |

| 質問32 | 実務実習をきっかけに日常業務にも役立つ人脈が拡がる | P項目 |

| 質問33 | 実習生から頼りにされると,自分への自信を深めることができる | P項目 |

| 質問34 | 実習生との人間関係が上手く行かないかも知れないことが不安 | N項目 |

| 質問35 | 実習生がハラスメントと受け取ることがあるかも知れない | N項目 |

| 質問36 | 一般常識に欠ける実習生が来ないか不安 | N項目 |

| 質問37 | 実習生のミスで業務に支障が生じるかも知れないことが心配 | N項目 |

| 質問38 | 実務実習によって,薬局のチームワークの向上が期待できる | P項目 |

| 質問39 | 薬剤師の価値観で,実習生の評価が左右されるのが心配 | N項目 |

| 質問40 | 実習生次第では実習が予定どおり進まない恐れがある | N項目 |

| 質問41 | 実習生の到達度などの評価の基準が難しい | N項目 |

| 質問42 | 実習に求められる教育内容の質を確保することは難しい | N項目 |

| 質問43 | 実習生を受け入れたい | P項目 |

※1)回答者には質問内容のみを提示

※2)質問内容の記述がポジティブ(P項目)かネガティブ(N項目)かの区別

質問項目ごとの回答方法には,回答者の主観的評価をデータ化する一般的な方法として用いられているVisual Analog Scale形式(以下,VAS)を採用した(図1A).VASは,疾病における症状の程度を直感的に表現でき感度が高く再現性も高いことから,医療現場で疼痛や掻痒感のコントロール状況の評価に繁用されている16,17).さらに,学習者や患者等の意識調査や介入前後の比較にも使用され18–21),薬学教育においても学習者の到達度や意識の変化を客観的に評価することが可能な手法の一つとされている22–24) ことから回答者の主観的評価の指標として使用した.

アンケートの様式と評価方法.(A)アンケートの様式,(B)評価方法の例示.

アンケートは,実習指導WS当日の実施直前(以下,preアンケート)及び実施直後(以下,postアンケート)に同じ様式を用いて実施した.postアンケートには,自由記述にて実習指導WSの感想やコメントを記入する欄も設けた.

2. アンケート結果の評価基準回答に使用したVASは,右端(全く思わない:0%)から左端(大いにそう思う:100%)まで100 mmとし,mm単位で計測した.質問の内容には,ポジティブな認識や印象を述べている項目(以下,P項目)と,ネガティブな認識や印象を述べている項目(以下,N項目)があり,N項目はリッカート尺度を用いた質問紙調査25) における逆転項目に相当していた(表1).そのため,P項目ではVASの右端からの計測値を,N項目ではVASの右端からの計測値を100から引いた値(左端からの計測値と同義)をポジティブ度と定義し評価の指標とした(図1B).

ポジティブ度の最高値は100%,最低値は0%と設定した.P項目のポジティブ度は回答の値を採用したが,「自分の薬局では出来ない実習項目があるかも知れないのが不安」(質問2)等のN項目のポジティブ度は,大いにそう思う(100%)に近い場合は低値となり,全く思わない(0%)に近い場合は高値となった.

3. 実習指導WSの開催2021年2月に,複数の保険薬局を運営し薬局実務実習を受け入れている法人(1社)の5店舗(全て医療機関の近隣に所在する店舗)に勤務する薬剤師と本部に所属する薬剤師を対象として,日常業務の視点から実習生の指導方法を議論するWSを開催した(表2).会場は1つのオープンフロアに設置し,小グループ討論(Small Group Discussion;以下,SGD),グループ発表と質疑応答及びセッションごとのまとめを行った.

| 内容 | 所要時間(分) |

|---|---|

| プレアンケート(pre) | 20 |

| セッション1.症例の治療経過を題材とした議論 | |

| 1-1 各自が用意した症例の紹介 | 40 |

| 1-2 症例の選択とグループプロダクトの作成(SGD) | 50 |

| 〈休憩〉 | 10 |

| 発表と質疑応答 | 60 |

| まとめ1「実務実習における患者との継続的な関わり」 | 15 |

| 〈昼休憩〉 | 40 |

| セッション2.薬局のチーム力を実習指導に活用する | |

| 2-1 個人でのワーク | 25 |

| 2-2 グループプロダクトの作成(SGD) | 25 |

| 〈休憩〉 | 10 |

| 発表と質疑応答 | 20 |

| まとめ2「ルーブリック表から考える実習指導の分担」 | 20 |

| ポストアンケート(post) | 25 |

| (計) | 360 |

実習指導WSは2つのセッションで構成され,症例の治療経過と薬学的介入を題材とした議論(セッション1)と,指導薬剤師以外の薬剤師や事務員(以下,薬局スタッフ)の長所を実習指導に活用する方法の検討(セッション2)をSGDにて行った.薬局での業務を振り返りながら実習における指導方法を議論することを通して,改訂コアカリやガイドラインへの理解を深めるとともに,薬局実務実習への意欲を高めることを目標とした.臨床系実務家教員(1名)が,4つのグループによるSGDのファシリテーター,全体の進行並びにセッションごとのまとめを担当した.

セッション1では,参加者が勤務する薬局の薬剤服用歴(以下,薬歴)を題材に,薬物療法への継続的な介入事例を共有しながら実習生に指導する方法を検討した.参加者への事前課題として,同一症例における3回以上連続した薬歴の準備を依頼した.治療薬の変更に伴い処方意図の考察が必要となった事例や,薬学的な介入が治療効果の向上に結び付いた事例等を,症例選択の際の観点とするよう事前に通知した.SGDでは,各自が用意した症例の概略をグループのメンバーに説明した後,グループごとに実習での指導に最も適していると考えられた1例を選択して,その治療経過の要点や実習生への指導方法を議論し用意されたフォーマット(図2A)にまとめた.グループ発表と質疑応答を行った後に,ファシリテーターが,実務実習における症例への継続的な関わり方について解説した.

ワークショップのプロダクト(セッション1).(A)フォーマット,(B)グループプロダクトの事例.

セッション2では,薬局スタッフが分担して実習生に指導する方法をSGDにて検討した.まず参加者個人による作業として,薬局スタッフごとの主な日常業務の内容と得意とする業務を実習生に指導する案を書き出した.続いて,各自の案を持ち寄ったSGDを実施し,理想とする役割分担をグループごとに用意されたフォーマット(図3A)にまとめた.グループ発表と質疑応答に続いて,ファシリテーターが指導薬剤師の管理下で薬局スタッフが実習生の指導を分担することの意義や,各々の業務がルーブリック評価のどの箇所に該当しどのように評価するかについて解説を行った.

ワークショップのプロダクト(セッション2).(A)フォーマット,(B)グループプロダクトの事例.

43個の質問項目それぞれについて,preアンケートとpostアンケートのポジティブ度の差をWilcoxon 符号付順位和検定により比較した.

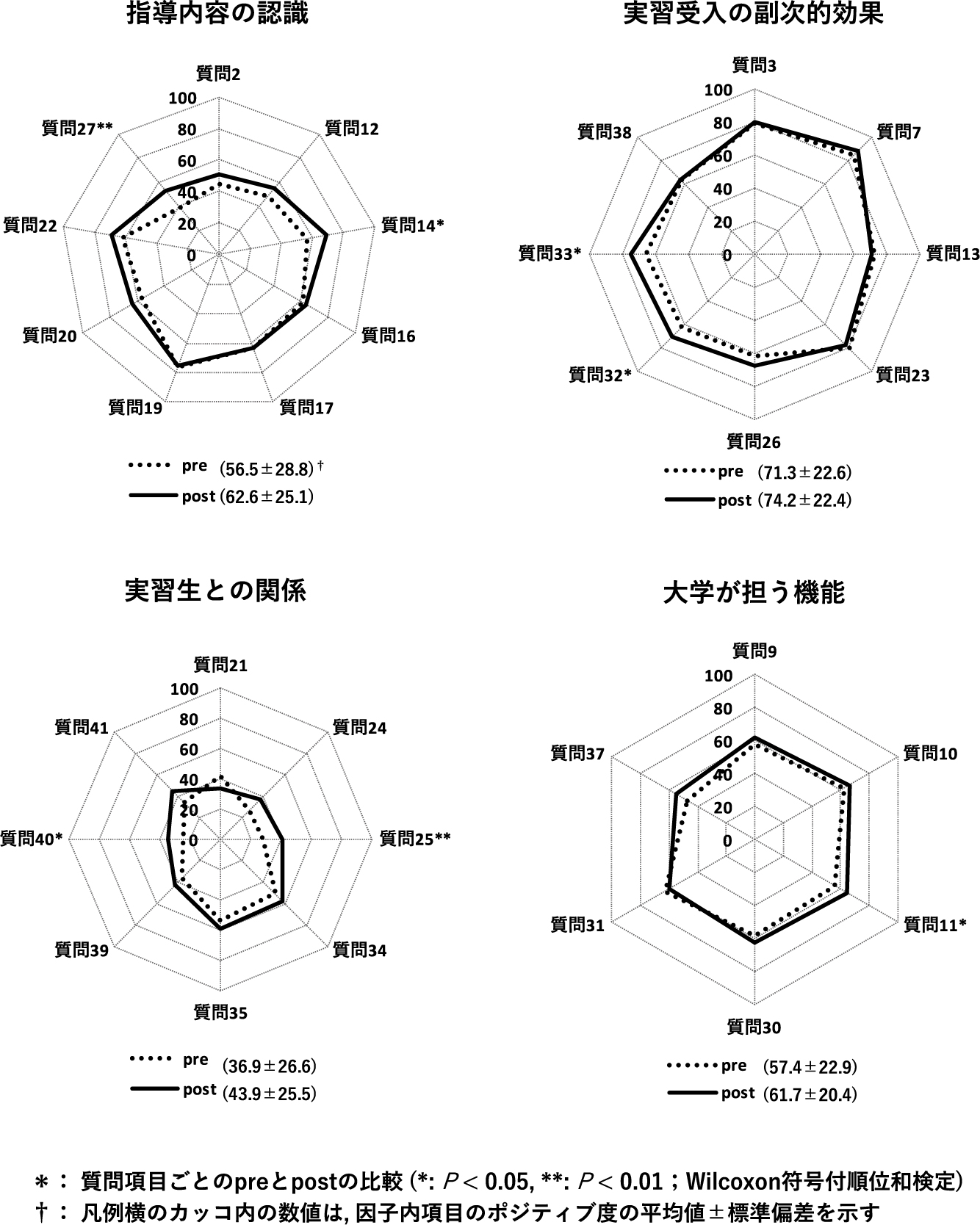

さらに,薬局実習に関する意識分析15) から得られていた「実務実習に対する薬局薬剤師の意識に影響を及ぼす因子」(以下,実務実習への意識に影響を及ぼす因子)ごとに,今回のpreアンケートとpostアンケートのポジティブ度を比較した.本アンケートにおける因子と質問項目は,それぞれ「指導内容の認識」(質問2,12,14,16,17,19,20,22,27),「実習受入の副次的効果」(質問3,7,13,23,26,32,33,38),「実習生との関係」(質問21,24,25,34,35,39,40,41),及び「大学が担う機能」(質問9,10,11,30,31,37)であった.

統計解析ソフトはEZR ver. 1.5426) を使用し,有意差の判定基準はP < 0.05とした.

5. 倫理面での配慮アンケート用紙を無記名にするとともに,個人を特定することなく統計処理することとした.本調査の結果は学会や論文等で公表されることがあるが,その際には平均値を算出する等して個人が特定されないようになっていることを,参加者に予め文書にて説明した.アンケートへの記入ならびに提出をもって回答に同意したものとした.

本研究は,人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に留意し,福山大学研究倫理審査委員会の承認を得て実施した(通知番号2020-H-20号).

実習指導WSは2021年2月に福山市内で薬剤師21名を対象に実施し,参加者は4つのグループに分かれてSGDを行った.全てのグループが3店舗以上の薬剤師によって構成された.21名全員が常勤薬剤師で,19名が11週間の実務実習の受け入れを経験していた(表3).

| 年齢 | 20歳代 | 9 |

| 30歳代 | 3 | |

| 40歳代 | 7 | |

| 50歳代 | 2 | |

| 性別 | 男 | 12 |

| 女 | 9 | |

| 勤務形態 | 常勤 | 21 |

| パート | 0 | |

| 認定実務実習指導薬剤師の資格 | 有 | 6 |

| 無 | 15 | |

| 薬局実務実習の受入経験※ | 有 | 19 |

| 無 | 2 | |

| 薬局における実務経験 | 1年未満 | 5 |

| 1~5年未満 | 8 | |

| 5~10年未満 | 3 | |

| 10~20年未満 | 4 | |

| 20年以上 | 1 | |

| 病院における実務経験 | なし | 17 |

| 1年未満 | 0 | |

| 1~5年未満 | 4 | |

| 5~10年未満 | 0 | |

| 10~20年未満 | 0 | |

| 20年以上 | 0 |

※認定実務実習指導薬剤師の資格の有無は問わない

セッション1で参加者から提示された症例には,処方内容の変更に伴い新たな薬学的管理が必要となった場面が多くみられた.グループごとに選択された症例の経過を共有しながら,薬局薬剤師による介入のポイント等についてSGDが進められた.症例の経過を実習生に理解させる方法の検討では,具体的な学習課題の提示や服薬指導体験のための準備等に関する意見が出された(図2B).

セッション2では,最初の個人による作業で,店舗ごとの薬局スタッフが日頃から取り組み,かつ得意にしていると考えられる業務内容が抽出された.SGDでは,個々の薬局スタッフが実習生に指導するに適した業務を具体的にイメージしながら,グループプロダクトとしてまとめた.全てのグループが,実務経験の期間が短い薬剤師や事務員等が指導内容を分担する案を提示した(図3B).

3. 実習指導WSの効果postアンケートでは,43項目中12項目でポジティブ度が有意に上昇した(表4).中でも,質問4の「自分の業務量を考えると,実習生の指導まで手が回らない(N項目)」(pre 43.2%, post 57.9%; P = 0.002),質問27の「実習生自身に考えさせる課題を与えるのが難しい(N項目)」(pre 38.7%, post 52.8%; P = 0.017),及び質問28の「実習生が途中で飽きてしまうことが心配(N項目)」(pre 35.6%, post 52.2%; P = 0.011)の3項目で,ポジティブな方向への変化が顕著であった.ポジティブ度の低下は,質問13の「実習生の指導をとおして,日常業務の方法を見直すことができる(P項目)」(pre 72.4%, post 70.7%; P = 0.546),質問21の「実習生の日誌や週報にコメントするのは大変(N項目)」(pre 42.1%, post 35.0%; P = 0.186),質問23の「実習生の技能や態度の成長を見ることにやりがいを感じる(P項目)」(pre 80.7%, post 77.9%; P = 0.968),及び質問31の「実習生がいることで職場での心理的なストレスが増える(N項目)」(pre 62.8%, post 61.3%; P = 0.434)の4項目でみられたが,いずれも有意な低下ではなかった.

| 質問項目(P or N※1) | pre(平均値) | post(平均値) | 差[post-pre] | P値※2 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 質問1 | 小規模な薬局では実務実習の受け入れは難しい(N) | 56.3 | 68.1 | 11.8 | 0.103* |

| 質問2 | 自分の薬局では出来ない実習項目があるかも知れないのが不安(N) | 44.7 | 51.5 | 6.9 | 0.131 |

| 質問3 | 実務実習を薬局のイメージアップにつなげることができる(P) | 79.1 | 79.8 | 0.7 | 0.268 |

| 質問4 | 自分の業務量を考えると,実習生の指導まで手が回らない(N) | 43.2 | 57.9 | 14.6 | 0.002** |

| 質問5 | 大学からの依頼内容には,薬局ごとの事情が考慮されていない(N) | 51.1 | 64.7 | 13.6 | 0.073 |

| 質問6 | 規定されている実習項目を網羅することは難しい(N) | 41.4 | 54.6 | 13.2 | 0.104 |

| 質問7 | 疾患や薬に関する自分自身の知識を高めることができる(P) | 84.6 | 87.8 | 3.1 | 0.064 |

| 質問8 | 実務実習を受け入れるための事前準備が大変(N) | 37.8 | 44.6 | 6.8 | 0.040* |

| 質問9 | 実習生の知識が薬局実習を開始できるレベルに達していない(N) | 57.7 | 62.6 | 4.9 | 0.565 |

| 質問10 | 大学で実践的な事前学習がなされていない(N) | 62.4 | 67.0 | 4.7 | 0.653 |

| 質問11 | 薬局実習に対して大学が望んでいることが分からない(N) | 55.8 | 64.7 | 8.9 | 0.046* |

| 質問12 | 11週間の実習計画の立て方が分からない(N) | 48.5 | 53.9 | 5.4 | 0.082 |

| 質問13 | 実習生の指導をとおして,日常業務の方法を見直すことができる(P) | 72.4 | 70.7 | –1.7 | 0.546 |

| 質問14 | 薬局業務の中から,何を実習生に教えるのかが分からない(N) | 57.0 | 69.4 | 12.3 | 0.011* |

| 質問15 | 実習生に服薬指導をさせることには抵抗がある(N) | 68.6 | 70.7 | 2.1 | 0.422 |

| 質問16 | 教科書どおりにはいかない場面を,実習生に見せてよいのか不安(N) | 61.4 | 65.9 | 4.4 | 0.506 |

| 質問17 | 実務実習に関する様々な用語が難解である(N) | 63.2 | 64.0 | 0.8 | 0.896 |

| 質問18 | 薬局実習の期間として11週間は必要以上に長い(N) | 67.1 | 67.4 | 0.3 | 0.320 |

| 質問19 | 実習生の指導は指導薬剤師のみが行ったほうがよい(N) | 76.5 | 76.7 | 0.2 | 0.643 |

| 質問20 | 薬局スタッフ間で実習生の状況を共有するのは難しい(N) | 56.2 | 64.8 | 8.6 | 0.330 |

| 質問21 | 実習生の日誌や週報にコメントするのは大変(N) | 42.1 | 35.0 | –7.1 | 0.186 |

| 質問22 | 4年卒の薬剤師が6年制の実習生に指導するのは不安(N) | 62.2 | 69.8 | 7.6 | 0.550 |

| 質問23 | 実習生の技能や態度の成長を見ることにやりがいを感じる(P) | 80.7 | 77.9 | –2.8 | 0.968 |

| 質問24 | 大学,薬局,病院の三者による実習生の情報共有が不足している(N) | 26.3 | 37.8 | 11.5 | 0.122 |

| 質問25 | 他の薬局と比べて,自分たちの指導方法の良し悪しがわからず不安(N) | 27.7 | 40.6 | 12.9 | 0.009** |

| 質問26 | 普段は着手できない業務に,実習生と取り組むことができる(P) | 61.6 | 67.2 | 5.7 | 0.543 |

| 質問27 | 実習生自身に考えさせる課題を与えるのが難しい(N) | 38.7 | 52.8 | 14.1 | 0.017* |

| 質問28 | 実習生が途中で飽きてしまうことが心配(N) | 35.6 | 52.2 | 16.6 | 0.011* |

| 質問29 | 実習生の対人コミュニケーション力を実習中に高めるのは難しい(N) | 42.0 | 47.1 | 5.0 | 0.509 |

| 質問30 | 実習期間中の,大学から薬局現場へのサポートが不足している(N) | 58.1 | 63.3 | 5.2 | 0.260 |

| 質問31 | 実習生がいることで職場での心理的なストレスが増える(N) | 62.8 | 61.3 | –1.5 | 0.434 |

| 質問32 | 実務実習をきっかけに日常業務にも役立つ人脈が拡がる(P) | 62.5 | 71.0 | 8.6 | 0.026* |

| 質問33 | 実習生から頼りにされると,自分への自信を深めることができる(P) | 66.2 | 75.3 | 9.1 | 0.037* |

| 質問34 | 実習生との人間関係が上手く行かないかも知れないことが不安(N) | 50.7 | 59.5 | 8.8 | 0.360 |

| 質問35 | 実習生がハラスメントと受け取ることがあるかも知れない(N) | 51.5 | 58.8 | 7.4 | 0.167 |

| 質問36 | 一般常識に欠ける実習生が来ないか不安(N) | 26.7 | 38.2 | 11.5 | 0.024* |

| 質問37 | 実習生のミスで業務に支障が生じるかも知れないことが心配(N) | 47.5 | 56.7 | 9.2 | 0.095 |

| 質問38 | 実務実習によって,薬局のチームワークの向上が期待できる(P) | 63.0 | 64.0 | 1.0 | 1.000 |

| 質問39 | 薬剤師の価値観で,実習生の評価が左右されるのが心配(N) | 36.0 | 41.0 | 5.0 | 0.145 |

| 質問40 | 実習生次第では実習が予定どおり進まない恐れがある(N) | 24.7 | 34.8 | 10.1 | 0.017* |

| 質問41 | 実習生の到達度などの評価の基準が難しい(N) | 34.1 | 45.2 | 11.0 | 0.058 |

| 質問42 | 実習に求められる教育内容の質を確保することは難しい(N) | 39.3 | 50.6 | 11.3 | 0.060 |

| 質問43 | 実習生を受け入れたい(P) | 74.9 | 79.6 | 4.7 | 0.314 |

※1)質問項目の区別:P(ポジティブ項目),N(ネガティブ項目)

※2)Wilcoxon 符号付順位和検定(*: P < 0.05, **: P < 0.01)

実務実習への意識に影響を及ぼす因子を構成する項目ごとのpreアンケートとpostアンケートの比較(図4)では,「指導内容の認識」(9項目)において,質問14の「薬局業務の中から,何を実習生に教えるのかが分からない(N項目)」(pre 57.0%, post 69.4%; P = 0.011),及び質問27の「実習生自身に考えさせる課題を与えるのが難しい(N項目)」(pre 38.7%, post 52.8%; P = 0.017)のポジティブ度が有意に上昇した.「実習受入の副次的効果」(8項目)では,質問32の「実務実習をきっかけに日常業務にも役立つ人脈が拡がる」(pre 62.5%, post 71.0%; P = 0.026),及び質問33の「実習生から頼りにされると,自分への自信を深めることができる」(pre 66.2%, post 75.3%; P = 0.037)のポジティブ度が有意に上昇した.「実習生との関係」(8項目)では,質問25の「他の薬局と比べて,自分たちの指導方法の良し悪しがわからず不安(N項目)」(pre 27.7%, post 40.6%; P = 0.009),及び質問40の「実習生次第では実習が予定どおり進まない恐れがある(N項目)」(pre 24.7%, post 34.8%; P = 0.017)のポジティブ度が有意に上昇した.「大学が担う機能」(6項目)では,質問11の「薬局実習に対して大学が望んでいることが分からない」(pre 55.8%, post 64.7%; P = 0.046)のポジティブ度が有意に上昇した.4つの因子ごとの,preアンケート及びpostアンケートにおけるポジティブ度の平均値は,「指導内容の認識」(pre 56.5%, post 62.6%),「実習受入の副次的効果」(pre 71.3%, post 74.2%),「実習生との関係」(pre 36.9%, post 43.9%),及び「大学が担う機能」(pre 57.4%, post 61.7%)であった.

実務実習への意識に影響を及ぼす因子ごとの pre および postアンケートのポジティブ度(%)

postアンケートにおける自由記述のコメントには,「学生の実習受け入れを前提に,薬剤師としての日頃の業務や知識などを見直し,共有する良い機会であった.」,「様々なスタッフの協力できるところを活用しながら,指導を行っていくことの大切さを知った.」等の,実習指導WSに肯定的なコメントが多くみられた.また,「学生の方々にどういったことを指導するか,どんなことを学んでもらうのかを知ることができた.」,「今まで通りで良かった点と反省点,改善点が分かったので良かった.」,及び「今日の内容は新入社員の指導時にも使えるので,まずはそこで活かしていけたらと思う.」等の,実習指導WSで得たことを今後の指導に活用したい旨の記載もみられた.一方で,「学びに来たんだ,という態度で自主的に動いてくれるように大学でも指導しておいてもらえるとありがたい.」といった,大学での臨床準備教育に対する要望も出された.

実習指導WSでは2つのセッションともに活発な議論が行われ,その結果がpostアンケートにおけるポジティブな変化に反映されたものと考えられた.中でも指導に伴う負担や実習課題の準備,実習生のモチベーションの維持等に関わる項目でポジティブ度の上昇が顕著であった.自由記述のコメントにも,指導方法への理解を深めた旨の記載があり,WSへの参加によって薬局実務実習に対し前向きな意識を促す効果が期待できると考えられた.

実務実習への意識に影響を及ぼす因子ごとの評価では,実務実習での指導方法を議論するWSであったため,「指導内容の認識」に関する項目への効果が得られることが予想された.この因子を構成する項目では,2項目(質問14,27)のポジティブ度が有意な上昇を示し,他の7項目も数値の上昇がみられたことから一定の効果が得られたものと考えられた.「実習受入の副次的効果」では,preアンケートにおけるポジティブ度の平均値が71.3%と高く,参加者の多くに実習受入の成功体験があるかイメージを有しているためと推察された.postアンケートでは2項目(質問13,23)が僅かに低下したが有意な低下ではなく,総じてポジティブな意識は保持されていた.「実習生との関係」では,2項目(質問25,40)のポジティブ度が有意に上昇した.しかしながら,この因子を構成する項目のポジティブ度は,postアンケートでも8項目中6項目が50%未満にとどまっている.特に,概略評価に対して不安がある薬剤師には,評価を行う時期と実習生へのフィードバック方法を大学教員とともに検討することや,評価を行う際に薬剤師と大学教員が相談する仕組みを整える等の追加の対策が必要と考えられた.「大学が担う機能」では,大学が望むことへの薬剤師の理解(質問11)が深まったことを示唆する結果が得られた.大学の方針等について,大学教員が薬剤師の理解を促す努力を続けることが求められていると考えられた.

自由記述コメントには,症例検討を通して実習での指導方法のみならず日常業務そのものを見直す機会になったことや,薬局スタッフが協力して実習指導を行うことの意義を実感できたとするものが多かった.実習指導WSは薬局の日常業務から実習での指導を考える方法としたことと,実習指導に関する課題を通して普段は接点が少ない他店舗の薬剤師と実践的な意見交換を行う場にもなったことが,参加者に好意的に受け取られた要因と考えられた.

改訂コアカリに準拠した薬学実務実習の開始に際しては,アドバンストワークショップが開催され,実習開始後も地域の薬剤師会と大学教員との協働によって実務実習に関する定期的な情報共有の場が設定される等,多くの関係者の尽力により実務実習の充実が図られている.しかしながら,実務実習を受け入れている薬局の環境が一様ではないことに加えて,薬剤師の指導経験にも個人差があり指導する側の理解度が異なることもあり得る27) ことから,既存の取り組みに加えて様々な働きかけが必要と考えられる.

本研究の結果からは,実習指導WSが薬局薬剤師の実務実習に関する理解を深めるとともに実習の受入意欲も高めることが示唆された.セッション1で行われた,症例の薬物治療を評価しながら問題点を考察し薬学的に留意すべきことを提案する訓練は,次の改訂モデル・コアカリキュラム下で開始される2028年度からの実務実習においても重要な学習項目の一つになると考えられる.またセッション2で行った,薬局スタッフが実習生を育てる姿勢を促すための取り組みは,薬局全体としての指導力の向上に寄与する可能性がある.

本研究の限界として,参加者が同一法人に勤務する薬剤師だったことから,会社の実務実習への前向きな方針が,実習指導WSに取り組む姿勢に影響した可能性があることが挙げられる.参加者公募による他のWSの報告では,実施内容に関心を持つ薬剤師が自発的に参加するため,その効果が高く現れる傾向があるとされている28,29).今回は,立場の異なる薬剤師が参加し様々な視点から議論がなされたと推測できるが,対象が一般化されているとは言い難い.

薬剤師の生涯学習としては,プライマリケアの技能向上や,臨床研究への認識の向上等を指向したWS等が開催され,その有用性が報告されている30–32).しかし同時に,参加者の日常業務に行動変容をもたらすことや,効果の保持のための取り組みを継続することの難しさも指摘されている.今回のWSにおいても,効果がみられなかった項目への対応を含めた継続的な施策に加えて,対面での開催が困難な場合のオンラインでの実施方法の構築も必要と考えられる.また,ポジティブ度が低値だった項目の多くが「実習生との関係」に関するものであったことは,実習期間中の指導薬剤師と大学教員間での実習生に関する情報共有に,従前以上の注力が必要であることを示している.加えて,実習の進行状況や概略評価の実施状況に応じた,大学教員による指導薬剤師への支援や介入方法に関する検討を行うべきと考えられる.

本研究における,WSの企画ならびに運営にご協力をいただきました,(一社)福山市薬剤師会の井上真氏,藤井俊彦氏並びに梶原敏道氏に深く御礼申し上げます.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.