Article ID: e09023

Article ID: e09023

高校生活から大学生活への移行は,学修内容だけでなく学修環境や生活環境,新たな友人関係の構築など様々な環境変化が生じる.このような環境の変化は心理的適応に多大な影響を及ぼし,学修への不安,そして新しい生活や対人関係への不安を抱えている新入生が多い.不安と学修の関係については,不安が学業達成において促進的にも抑制的にも影響を及ぼすことが報告されているが,学生が抱く不安が学修意欲や学修効率の低下に繋がる場合は,早期に不安を低減させ,大学の学びに適応させることが必要である.そこで,本稿では,学生の抱く不安感と学修行動,および学業成績の関連を示すとともに,不安解消に向けた取り組みについて,著者らが実施している事例を紹介する.

In the transition from high school to university, students face changes in the content of study, living and learning environments, and new friendships. These changes impact their psychological adjustment, resulting in many anxious first-year students. Anxiety has both positive and negative influences on academic achievement. If anxiety reduces learning motivation or efficiency, early intervention is necessary to minimize worry and assist in adaption to tertiary education. The results of this investigation into the relationship between anxiety, learning attitude, and academic achievement suggested that appropriate support and coaching will improve learning capabilities. It is recommended that educators understand the reason for anxiety and provide student support through team building and peer support activities to help students realize their potential and enhance their confidence.

高校生活から大学生活への移行は,学修内容や学業への取り組みのみならず,学修環境や生活環境,新たな友人関係など様々な環境変化が生じる.このような環境変化は,心理的適応に多大な影響を及ぼし1,2),大学での学修意欲にも影響を及ぼしうる3).また,大学生の半数以上が入学前に描く大学生活のイメージと入学後の実際の大学生活にギャップを感じており,そのギャップもまた大学適応に影響を及ぼし4,5),大学への不登校や中途退学の原因の1つとして重要視されている6,7).初年次教育は,大学で必要になる基礎知識やスタディスキルを身につけるために1年生を対象に行われる教育プログラムであるが,その根本は高校と大学の様々な違いや期待と現実のギャップにより生じる不安を解消させることにある8).そして,学修効率を向上させるためにも,不安の解消は重要である9).

不安(anxiety)とは,特定の状況や出来事について当人を脅かすもの,危険なもの,有害なものと知覚した際に喚起される感情である10).つまり,不安要素に対して,気付かない,無関心であれば不安という感情は喚起しないが,不安要素に対して気付き,関心を示すことで不安を抱くようになる.このように,不安は,「将来を見越した際に警戒心として表れる感情・認知」であり,将来の状況に適応するための行動を導く11).すなわち,不安という感情を抱くからこそ,自身が置かれた状況を判断して適応するための準備が可能となり,学業においては目標達成に向けて促進的に働く.一方,不安な状況から回避できない場合や慣例化できない場合は,思考や行動が抑制され,学業においては学修意欲または学修効率の低下に繋がる12).

不安には様々な種類があるが,「特性不安」と「状態不安」の2つに大きく分けることができる.「特性不安」は,個人の特性として安定的に備わっている性格特徴,「状態不安」は,何らかの出来事や対象物,対人場面やテストなど特定の状況に応じてあらわれる不安状態であり,この状態不安は特性不安と現在の状況との相互作用によって生じるものと考えられている13).特に,対人場面で喚起する不安は「対人不安」とよばれ,現実あるいは想像上の対人場面において,他者からの評価に直面したり,もしくはそれを予測したりすることから生じる不安状態をいう.また,テストなど個人の能力や学力が評価される場面において喚起する不安は「テスト不安」とよばれ,自分の能力や行動が否定的に評価されることの恐れから生じる不安状態をいう14,15).テスト不安と関連する心理学的特性として,「自尊心」,「対人不安」,「成功への期待」,「自己能力評価」,「自信の欠如」,「無力感」などがある16).これらの相互関係を示したSchwarzerのパス解析では,対人不安やテスト不安を直接的に規定しているのはいずれも「自尊心が壊されることへの不安」であり,低い自己能力評価が大きく影響している16).つまり,「自信のなさ」は不安を誘発しやすく,モチベーションを低下させる一因となる.これらのことから,初年次教育において,大学の学びに適応させるためには,新入生の不安を低減させるとともに,自信を持たせることが有効であると示唆される.

不安と学業の関係については,テスト不安や数学や理科など特定の教科に対する不安など評価不安を中心にして研究されている.評価不安とは,自我や自尊心が脅かされるような評価的あるいは競争的な場面に直面した際に生じる状態不安を指し,ネガティブな自己に対する信念や自分に関することばかり考えてしまうといった「とらわれ」によって,心配するなどネガティブな感情や回避目標が生起する心理現象を意味している17).評価不安の典型であるテスト不安の研究では,テスト不安が高い人は学習習慣に問題があり,効果的な学習方法を用いていないために学業成績がよくないという報告18,19) がある一方で,テスト不安と自己調整学習方略の使用との関係はないとする報告もある20–22).また,数学不安の研究では,数学不安と自己効力感が負の関係にあり,成績を直接規定していない23).理科不安の研究では,理科不安と自己効力感または自己調整学習方略との間に負の関係を示している21).これらのように,不安と認知的側面である自己調整学習方略との関係は一貫しておらず,学業成績において促進的な影響を与えるというよりは,むしろ抑制的な影響を及ぼす報告が多い24).しかしながら,不安と自己調整学習方略,そして学業成績の関係について同一の研究で報告されていない.そこで,本研究では多くの学生が抱く不安感が,自己調整学習方略や学業成績とどのような関係があるのか解析するとともに,不安感をどのように解消して学修行動をとっているか併せて検討した.

調査は,広島国際大学薬学部に所属している2~6年生(398名)を対象に質問紙を用いて行った.調査内容は,学修への不安感および自己調整学習方略の解析を目的に,伊藤らの報告24) にある「自己効力感」,「不安」,「自己調整学習方略」,そして「学習の持続性」に関する質問項目を参考に用いた.すべての項目について,5件法(1点:全く当てはまらない~5点:非常に当てはまる)により評価し,自己調整学習方略と不安感に関する尺度52項目に対して最尤法により因子分析を行った25).本調査は,広島国際大学人を対象とする生命科学・医学系研究倫理委員会により承認(倫23-055)を得て実施した.

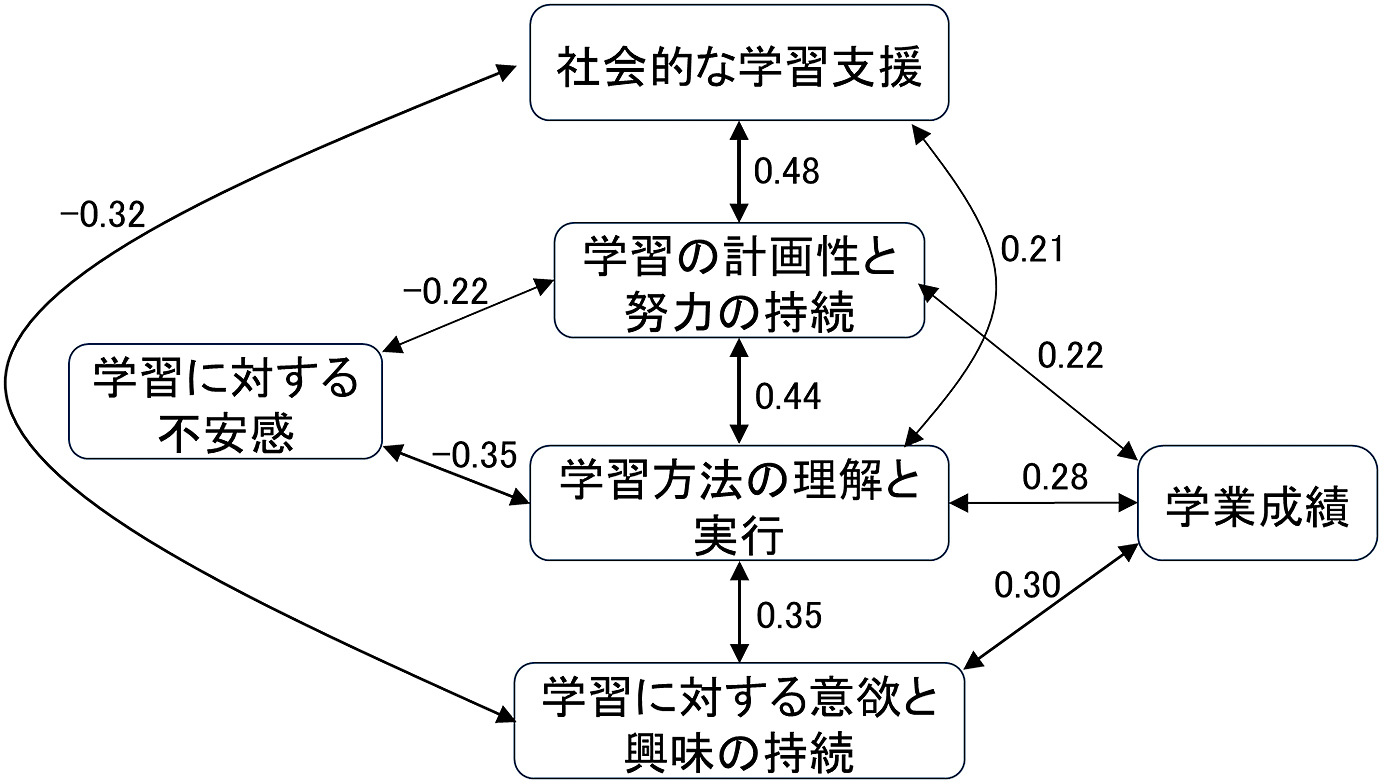

解析の結果,「学修に対する不安」,「学修の計画性と努力の持続」,「学修方法の理解と実行」,「社会的な学修支援」および「学修に対する意欲と興味の持続」の5因子を見出した.各因子の関係について分析した結果,「学修に対する不安感」は,「学業成績」とは直接関係しなかったが,「学修の計画性と努力の持続」,「学修方法の理解と実行」に負の相関がみられた.また,これらは互いに相関があり,いずれも「社会的な学修支援」と正の相関があった(図1).更に,5つの尺度点を用いてクラスター解析を行った結果,3つのクラスターが得られ,学修に対する不安は,第1クラスターが最も高く,第2クラスターは中等度,そして第3クラスターは最も低く分類された(図2).この不安の程度と各因子の関係をみると,第1クラスターは,学修に対する不安が最も高く,社会的な学修支援も高いことから,不安を抱えながら周囲の支援を受けて学修を進めている「不安克服型学修者」,第2クラスターは,学修に対する不安は中等度であるが,その他の要因が低いため,学業成績や学修の進展に困難を抱えている可能性がある「学修困難型学修者」,第3クラスターは,学修に対する不安は低く,学修計画性や社会的学修支援が最も高く,学修環境が整っており,学修に対して積極的な姿勢をもつ「積極的自律学修者」という特徴が得られた(図3).これらのうち,学修に対する不安が最も高い第1クラスターに注目すると,学修に対する不安感が高くても,適切な支援や指導により学修を進めることができ,結果的に学力の向上に繋がることが示唆された25).特に大学の学びに対して様々な不安を感じている新入生が大学生活に早く適応するためには,人間関係の構築のみならず,自己調整学習方略を修得し実践できるようにするための支援環境を整備することが重要と考える.

不安感,自己調整学習方略,成績のパス図25).数値は相関係数を示す.

因子得点およびGPA値を用いたクラスター解析25)

クラスターの特徴25).各尺度における3群の因子得点分布で比較した.

不安の解消に繋がる支援には何が適しているだろうか.ここからは,不安の解消に向けた本学での主な取り組みについて紹介する.

新入生が抱く不安の可視化および学修指導新入生は,大学に入学するまでそれぞれ異なる環境で生活し,学修してきた.そのため,各学生が抱く不安や,その程度は異なる.そこで,各学生がどのような不安をどの程度抱いているか可視化することで,効率的に不安の解消に導くことができると考えた.

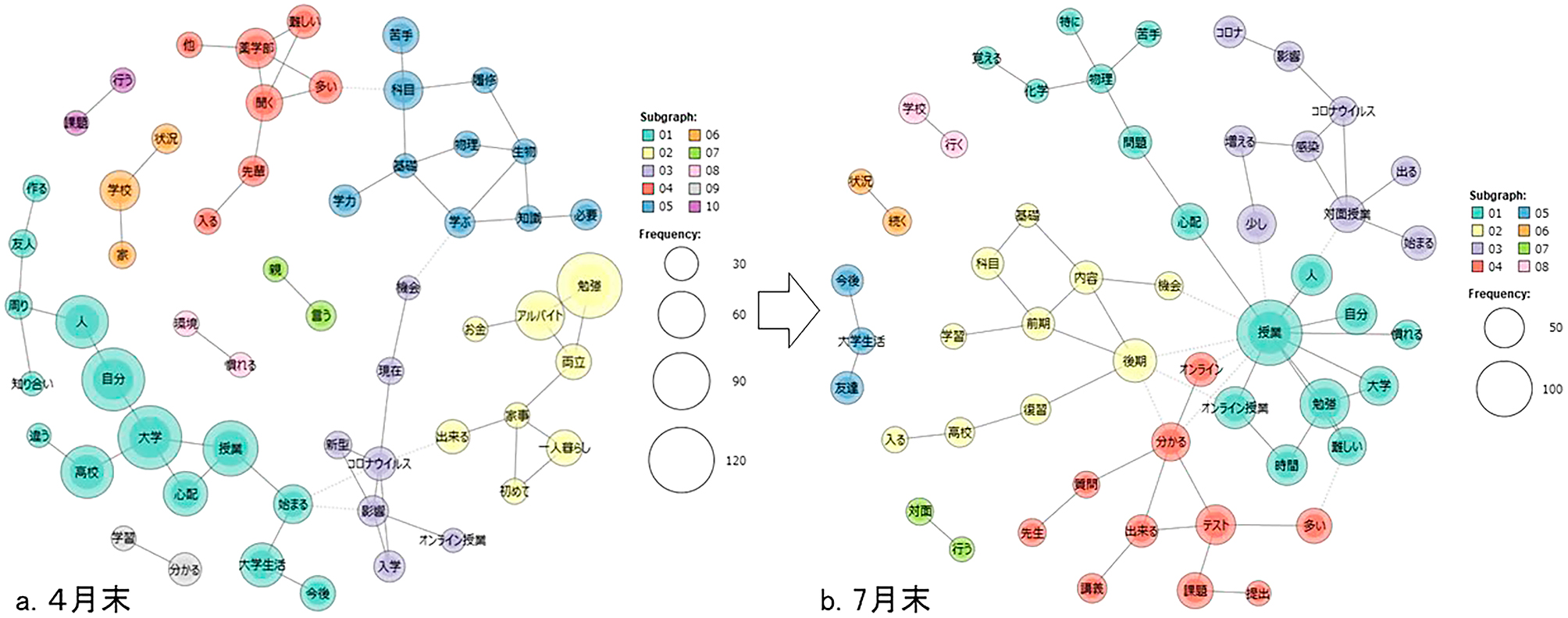

本学では,新入生アンケートを実施したり,自己省察を促す目的で1年次前期に実施している課題作文に「今抱いている不安なこと,期待すること」について自由記述させたりし,IR室が解析している.なお,課題作文については毎週実施する学修指導時にアカデミックアドバイザーからフィードバックを行っている.図4に解析例を示す.課題作文をテキストマイニング解析することにより,学生がどのようなことに不安を抱いているか客観的に可視化することができる.また,期間を空けて同じ課題を実施することにより,時期による変化を確認することも可能である26).入学して間もない4月末は新しい生活環境や大学の授業に関する語彙が高頻度に出現しており,まだ経験したことがないことに対する不安を抱いている(図4a).それに対し,7月の前期末には後期の授業内容や課題,試験など学業に関する語彙が高頻度に出現している(図4b).つまり,前期を通して大学生活を経験したことで生活上の不安は解消したが,大学での学修を目の当たりにしたことで今後の学修に対する不安に置き換わったと考えられる.なお,当解析を実施した2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により前期はオンライン授業が主であったため,前期末ではオンライン授業のみならず,対面授業が始まることで感染症が拡大することを不安視していることも窺える(図4b).

不安に関する自由記述における出現語の共起ネットワーク図26).a.は入学初期(4月末),b.は前期末(7月末)に実施した課題作文の解析結果を示す.

このように,学生から得た情報をもとに不安を可視化することにより,学生に対して適切な支援を行うことができるとともに,フィードバックにより直接的に学生の不安を低減することも可能となる26).

学修ポートフォリオの導入新入生は,大学に入学するまでの学習環境や学習習慣の違いから,基礎学力,学修に対する動機づけ,授業への取り組み方などの学修行動にかなりの個人差がある.特に低学力群には,基礎知識の不足のみならず,学修方法がわからない,自律的に学修できない学生も多く,画一的に知識を積み込むだけの教育だけでは学力の向上はもとより,学修に対する不安を払拭することは困難である.自律的な学修習慣を定着させるためには,学生の特性に応じた対策を講じるとともに,学生の個々の能力を引き出し,学修行動を変容させることが必要である.ただし,学修行動を変容させるためには,教員から単に学修を促すような指導や,単に学修機会を設けるというような受動的な対応だけではなく,自己の学修に関する考え方や行動をより高い視点から客観的に捉えて評価し,状況に応じて自己を制御する実践的能力を身につけることが重要である27).また,このように学生の自己省察を促すためには,自分の学修行動を振り返ることで学修行動を可視化し,気づきを与えることが必要である28).学生の学修過程や学修成果の可視化については,中央教育審議会の答申「学士過程教育の構築に向けて」の中でも示されており,その自己点検ツールとして学修ポートフォリオの導入・活用が勧められている29).そこで,本学薬学部では,学生に自己省察させることにより学修行動の変容を促すことを目的として,学修ポートフォリオを導入した.

学修ポートフォリオは,1年生全員を対象に5月から翌年1月までの授業開講期に毎週実施し,Microsoft社のExcelで作成したフォームに,学生自身の1週間の学修行動を振り返り,指定した学修行動目標に対する自己評価とともに,①印象に残ったこと,②①の事実を基に改善すべき点や優れた点,③改善策や次の行動に向けた取り組み,④実行に向けた意気込みについて毎週末に記入させた.学修ポートフォリオはアカデミックアドバイザーである担任教員と共有し,コメントを入力後に毎週行われる学修指導時に対面でフィードバックを行った.

この取り組み効果を検証した結果,行動目標の達成度は1年次前期に向上することが確認され,教員によるフィードバックのコメント文字数が多いほど高くなる傾向が見られた30).また,記録率が高い学生ほど専門科目の評定平均が高く,自身の学修行動を振り返ることができる学生は,学修成果として好成績を残すことができることが示唆された30).更に,取り組み成果について学生の意識を確認するために実施したアンケートの結果,大多数の学生が,学修行動が改善し,積極的に学修できるようになったと実感していた30).

以上より,学修ポートフォリオを用いた学修者の省察は,学生の自律的学修習慣の定着に向けた学修行動の改善を導くとともに学修成果を向上させることが明らかとなった.また,学生の学修行動の変容を促すためには,入学後早期にその行動を意識させ,継続的に自己省察することが有効であった.さらに,教員からの丁寧なフィードバックは,学生の行動変容を強化するとともに,学生自らの行動に自信を持たせることが期待できる.

チームビルディング研修の実施新入生の多くは入学前からの環境変化により学業のみならず人間関係に対しても不安を抱いている.一般的に,人は他者との関わりの中で生活しており,対人関係をもつことは必要不可欠である.しかし,近年は対人関係に不安を持つ人が増加傾向にある.対人関係に不安を持つ人は自尊心が低い傾向があり31),他者との心理的距離感により不安の程度は変化する.また,不安が増大すると他者と一緒にいようとする親和欲求が高まる傾向がある32).特に新入生は,新たな環境で未知の将来に向けて新たな学業に取り組むことから,不安を感じやすく,親和欲求が高まると考えられる.そのため,互いに価値観を共有できる人間関係の構築は,他者とのコミュニケーション機会を増やすだけでなく,不安の軽減にも繋がるであろう.また,最近の大学では,グループワークやグループディスカッションなど協働的学修を取り入れた授業が多く,本学でも初年次より導入・実施している.このような学修環境において学修効果を上げるためには,人間関係に対する不安を解消させるとともに,良好な人間関係構築が求められる.

チームビルディング(Team Building)は,チームを機能性がある形に創っていく一連のプロセスのことである.具体的には,個人の集まりをチームとして機能させるため,コミュニケーションの取り方やリーダーシップの発揮の仕方を学ぶとともに,自分およびチームメイトとの相互理解を深め,目標達成のために力を合わせていく,という過程を体験的に学ぶ教育的手法である33,34).一方で,チームビルディングを体験することにより,新入生の孤独感を低減させる効果や,モチベーションの向上効果など様々な効果が期待できることが報告されている35–37).

そこで,本学薬学部では新入生の抱く不安を少しでも解消すべく,モチベーション向上,コミュニケーション力向上,そして人間関係の構築を目的に,チームビルディング研修を導入・実施した.

チームビルディング研修の受講前後の自己意識変化について調査した結果,受講前は大多数の学生が大学での学修や大学生活,および人間関係に不安を感じ,自分に自信を持っていなかったが,受講後は相互理解が深まり,授業への取り組み姿勢や学生生活に変化が起きそうであると実感していた.また,自分に対する自信や発信力が身についたと感じる学生が増えていた38).

このように,チームビルディング研修は,新入生に自分の可能性を気付かせることができ,他者との交流に必要なコミュニケーション力を向上させることが期待できる.その結果,自分に対して自信が付き,不安の解消にも繋がると考えられる.

ピア・サポート活動ピア・サポートとは,仲間(peer)による支え合い(support)を意味し,大学においては学生支援の取り組みの一環として急速に導入,実施が広がっている39).その背景のひとつに,大学における学生の多様化がある.その実態として,基礎学力が低く授業についていけないなど学修に関する課題,コミュニケーションが苦手であるなど人間関係に関する課題,自己肯定感や自立性が低いなど自己意識に関する課題が挙げられている40).これらの状況は,留年や退学といったマイナス要因にもなり得るが,多様な価値観をもつ学生同士がお互いの違いを認め合いながら交流し,補い合ったり学び合ったりする場が生まれ,その中で学生が成長していくというプラスの要因ともなり得る40).薬学部では,大学によってばらつきがあるものの,留年や休学および中途退学する学生が少なくない41).その理由は様々であるが,学力に限らず,大学への不適応もまた中途退学や休学の事由となる3).これらのことから,新入生をはじめ学生の抱く不安や孤独感を少しでも軽減し,学生生活における不安を学生同士の助け合いで解決させるためにも,ピア・コミュニティの活性化が求められる.

ピア・コミュニティの活性化は,学生の自主的・主体的な判断によって学生自らが必要とする支援を学生生活の様々な領域で展開できるとともに,学生の多様性に対しても学生たちの力によってきめ細かな支援が可能となる.また,ピア・サポート活動を通して,豊かな人間力が育まれるとともに,学生生活の満足度を向上させ,帰属意識を持った学生の育成が期待できる.さらに,クラブやサークルに所属していない学生に対しても,他の学生と交流できる「居場所」を提供することが可能となる.

そこで,本学薬学部では,学生の「居場所」の創出とともに,学生が求める支援を学生自らが実践し,学生同士がお互いに支援しながら成長していくことを目的に,ピア・サポート活動組織である「ピア・サポートクラブ」を設立した.ピア・サポートクラブのメンバーは全学年の薬学部生を対象にポスター掲示により募集し,発足以降数十名の学生と若干名の教員で活動している42).

ピア・サポート活動を通じて,支援者および被支援者がお互いに成長し,持続可能な社会を支える人間性を獲得していくためには,傾聴をはじめとした個別の支援に必要な知識・技能や他者と共同して組織をマネジメントする力,そして自己理解・他者理解など様々なスキルが求められる43).ピア・サポートクラブでは,これらのピア・サポーターとして必要なスキルを身につけるための研修会を定期的に実施するとともに,今後の支援活動やイベントを学生同士で企画したり議論したりするミーティングを隔週で開催している42).また,新年度には,新入生が抱く不安や疑問に対する解消法などをまとめた冊子を作成・配付したり,大学の紹介や学生生活・学業など新入生からの質問に応じたり相談に乗ったりする交流会や,新入生の歓迎・親睦を目的としたスポーツ大会やバーベキュー大会を開催している.これらの取り組みの最大のメリットは,学生目線というところにある.だからこそ,教員では気付き得ない不安を,効果的に解消に導くことが期待できる.

本学でのピア・サポート活動は導入して数年しか経っていないため,軌道に乗るまでまだ時間がかかりそうであるが,学生同士で支援するピア・サポート体制を実現させ,学生の抱く不安を解消させるとともに学生生活の充実度を向上させていきたい.

新入生の多くは,環境変化に伴う不安を抱いており,大学の学びに適応させるためには,適切な支援や指導により学生が抱く不安を低減させることが必要である.また,効果的な支援を施すためには学生が抱く不安や学生が求める支援に気づくことが重要であり,支援活動を通して学生自らの可能性に気づかせることで自信を高めることが期待できる.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.