2014 年 18 巻 2 号 p. 89-95

2014 年 18 巻 2 号 p. 89-95

人と機械・システムの関わりにおける快適性や気持ちよさなど,明確には意識できない,もしくは“何となく”感じていることについて,官能評価や生理指標を用いてその要因を明らかにすることが本研究の目的である.

本研究では,風発生装置による送風の“爽快感”に着目した.爽快とは,心理学的には活動的快であって,爽やかな,心身の状態が良好でさっぱりして清清しい感覚や心持ちを示す.近年,風発生装置は,夏のわずかな猛暑日をしのぐための贅沢品ではなく,季節によらず快適に暮らすための必需品となりつつあり,人工的に生み出された送風に長時間当たることが日常的となっている.したがって,送風の“爽快感”に配慮した品質が求められている.

人の身体に送風が当たると,身体の周りを覆っている空気の層(境界層)が吹き飛ばされて薄くなり,境界層内外の空気が混ざり合うことで温湿度の変化が生じる.温湿度が低下し,それが長時間に及ぶと,寒気を感じて,ときには体調不良に至る場合がある.山崎ら(2006)によると,寒がりな人と暑がりな人では皮膚温度に違いがあり,寒がりな人は,冬季において皮膚温水準が低い傾向にあるため寒さを強く感じ,夏季において皮膚温水準が高い傾向にあるため皮膚と環境の温度勾配が大きいために強い冷えを感じると報告されている.

本報は,寒がりな人を対象とした実験により,風発生装置の送風の“爽快感”の手掛かりを得ようとするものである.送風について,官能評価と生理指標との対応を検討し,“爽快感”の要因と,その定量化の条件を明らかにすることを目的とする.

風の官能評価に関する研究例を以下に挙げる.中村ら(2005)は,温湿度28°C30%の環境下において,実験室内に複数の吹出口を設け,一定時間毎に吹出口を変える変動微風空調と一般空調機から送られる冷風について,脳波・心電図・皮膚電気反応の生理指標と温冷感・快適感などの官能評価,および,クレペリン検査用紙を用いた加算作業によって比較した.これにより,変動微風による快適感や生産性への影響を考察すると共に,被験者に対する暴露風速と変動周期の組み合わせによって,快適と感じる風速が変わることを報告している.また中村ら(2007)は,変動微風による快適性維持の効果,および,そのときの温湿度や人の活動レベルなどの室内条件について報告している.三宅ら(1990)は,温湿度25°C77%の環境下において,エアコンのファン回転数を1/fでゆらがせたときの吹き出し風を150秒間曝露し,SD法によって意味空間を構成した.これにより,弱ゆらぎ条件と定常条件はほぼ同じ快適性であること,および,強いゆらぎ条件が不快であり,それはファン回転による音が不快要因になったことを報告している.

以上のことから,風の好ましさや快適さに関わりが深い要因として風速,および,風速のゆらぎが考えられる.また,風速にゆらぎをつけた製品事例もあることから,本報では(ファン回転数のゆらぎによる)風速ゆらぎ風を用いた検証によって“爽快感”の要因を明らかにしようと考えた.生理機能測定としては,脳波測定,発汗測定,心電測定,皮膚温度測定が考えられるが,その中で,頭部に測定機器を付ける脳波測定は,長時間の実験においては,機器の取り付けによる負荷が評価結果に影響を及ぼすことが懸念され,今回の実験には不向きと考えた.また発汗測定は,事前に今回の実験条件である温湿度28°C50%の環境下で検証を行ったところ,被験者が風を意識できるほど風速を確保すると発汗が起こらず,不向きと分かった.したがって本報では,官能評価と心電測定による副交感神経活動指標およびサーモグラフィーによる顔面皮膚温度を比較することとした.また,官能評価では,“爽快感”の構成要素として,温冷感と快適感を定義した.

寒がりな成人健常者5名(男2名,女3名)を被験者とし,以下の方法で実験を行った.寒がりな被験者はアンケートの自己申告で選定した.

2-1.実験環境室温約28°C,湿度約50%に設定し,自宅リビングにおける安静時を想定し,被験者に椅子座位姿勢をとらせた.身体活動強度としては,およそ1.0~1.1Metsであった.被験者の着衣量は半袖シャツ,ハーフパンツ,スリッパ着用(靴下なし)とし,およそ0.4cloの夏場の薄着を再現した.

送風の条件は6条件であり,2種類の風「一定風」「ゆらぎ風」を,3種類の身体部位「顔」「胴」「全身」に当てた.被験者は,それぞれの送風条件を25分間曝露し続けた.実験の開始前に,被験者が室内環境に慣れるために5分間の安静時間を設けた.実験は三日に分けて行い,一日に2種類の条件を実施した.

実験室は,無風で温湿度の管理が可能な部屋であり,大きさはおよそ幅4m×奥行き8m×高さ3mであった.被験者は前後左右の壁面から2m以上離れた位置に座ってもらった.これは,実験室の大きさとエアコン設置可能位置の制約の中で,被験者と壁面との距離をできるだけ長くしたものである.エアコンは高さ2mに設置し,被験者の顔面はエアコンから2m離れた位置となるようにした.詳細はFig. 1に示す.

実験環境

また,実験計画にあたって,人間工学会の「人間工学研究のための倫理指針」を参考に,遵守すべき原則を守るように実験内容を決めた.倫理問題に関して,実験内容を金沢工業大学および三菱電機(株)の複数の関係者からの了解を得ており,被験者に対しては,事前に実験内容の説明を行い,体調の不良を少しでも感じたら中断することを伝え,実験参加の同意を得て実施した.

2-2.風の特性風発生装置はエアコン(三菱電機製MSZ-ZW223,および,ファン回転数変更品)を送風モードで使用し,ファン回転数にゆらぎを付与した吹き出し風(ゆらぎ風)と,ゆらぎを付与しない吹き出し風(一定風)の二種類の風を用いた.ゆらぎ風と一定風の物理的な特性として,全身に向けて風を当てた時の被験者胸元位置での風速を,風速計(株式会社ソニック製WA-790)を用いて測定し,ゆらぎ風は25分間の平均風速0.29±0.23 m/s,一定風は25分間の平均風速0.30±0.12 m/sとした.両者は,風速の偏差(風速変動)には差があるものの,平均風速はほぼ同じである.一定風とゆらぎ風の二種類の風は同様の形状のエアコンから吹き出すものであり,被験者がエアコンを見ただけで送風の種類を判断することは出来ないようにした.送風を身体部位「顔」「胴」「全身」の三カ所に当てるため,風の方向を吹出口のルーバー角度及び開口度で調整した.

2-3.評価方法 (1)官能評価“爽快感”の構成要素として,温冷感と快適感とを定義した.

温冷感の評価尺度は7段階評価(+3暑い,+2暖かい,+1やや暖かい,0どちらともいえない,-1やや涼しい,-2涼しい,-3寒い)とした.“爽快感”に対しては,0点が最も評価が高く,評点が上下にかい離するほど,評価が低いものと想定される.

快適感の評価尺度も7段階評価(+3とても快適である,+2快適である,+1やや快適である,0どちらともいえない,-1やや不快である,-2不快である,-3とても不快である)とした.これは“爽快感”に対して直接的な評価であり,評点が高いほど評価が高いと想定される.

風を当て始めてから2分毎に計12回,評点をつけてもらった.

(2)副交感神経活動指標心電計(株式会社マイクロ・メディカル・デバイス製RF-ECG)を使用して204Hzで測定し,Bonaly Light(諏訪トラスト社)を用いてLF成分領域(0.04~0.15Hz),HF成分領域(0.15~0.40Hz)を2秒間隔で計算した.これにより副交感神経の活動指標として,HF/(LF+HF)を求めた.この測定手法は,著者らが既往研究(2013)で用いたものと同一である.風あて開始前の安静時間(5分間)の副交感神経活動指標を求めて基準とし,基準から値が高い場合はリラックス状態,値が低い場合はストレス状態とした.

自宅リビングにおける安静時の設定であるため,リラックス状態の指標値が高いほど,“爽快感”が得られていると想定する.

(3)顔面皮膚温度サーモグラフィー(NECAVIO製Thermo Shot F30)による体表面皮膚温度の測定を行い,顔面皮膚温度を2~24分の2分毎に計12回取得した.顔面皮膚温度の最高温度と平均温度の数値,温度分布の画像を得た.

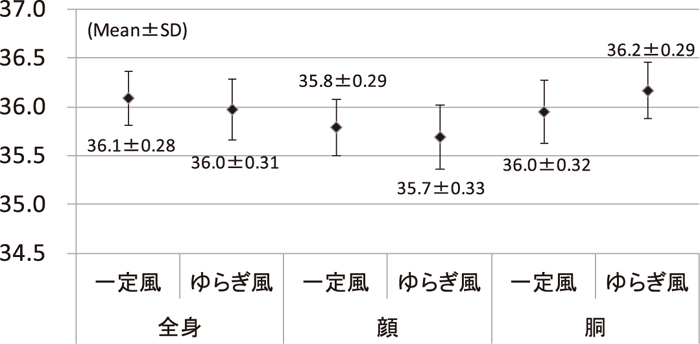

Fig. 2に,送風6条件について2分毎の最高表面温度の平均と標準偏差(Mean±SD)で示す.

顔面皮膚温度

風当ての各部位ごとに一定風とゆらぎ風とを比較すると,いずれの部位でも統計的な有意差がみられなかった.2分毎の温度分布画像を目視で確認しても顕著な違いはなかった.この理由は,二種類の送風は風速変動に違いがあるものの平均風速がほぼ同じであったため,体表面皮膚温度では顕著な差が得られなかったと考えられる.また部位としては,顔に風を当てる条件において若干温度が低いものの,統計上の有意差はなかった.したがって,顔面皮膚温度は本研究における“爽快感”の指標とはなり得ないことが分かった.

3-2.官能評価と自律神経活動指標送風の6条件ごとに官能評価の温冷感,快適感と自律神経活動指標の時間変化の傾向を解析した.解析は,風を当てた一連の実験の経時データに対して,測定時点間の相関を考慮して,時間変化が平行的であるかどうかを明らかにするため,プロファイル分析を用いた.プロファイル分析によって,官能評価と生理指標の経時データについて,一定風とゆらぎ風の二種類の送風で時間変化が平行的であるかどうかを明らかにするため,平行性と平行幅の検定を実施した.プロファイル分析が平行的であるということは,送風の種類と測定時点との間に交互作用が無いことを意味している(藤越,2008).解析対象のデータは,風曝露による人体への影響のうち,突発的な変化ではなく,25分間の傾向をみるために,始め(2~8分),中間(10~16分),後半(18~24分)と分けた.プロファイル分析のグラフは,平均±標準偏差(Mean±SD)で示した.

3-2-1.全身(上半身と下半身)に風を当てた条件 (1)温冷感Fig. 3に温冷感の結果を示す.一定風とゆらぎ風はどちらも経過時間に伴い涼しい領域に移行する傾向であり,平行となった(F(1,16)=0.37, n. s.).一定風はやや涼しいから涼しいの範囲で推移したのに対して,ゆらぎ風は評点0前後で推移しており,平行幅に1%水準以下の有意な幅の違いがみられた(F(1,16)=22.9, p<0.01).この結果より全身に風を当てた場合は,ゆらぎ風の方が,一定風よりも“爽快感”の評価が高かった.

全身風当て時の温冷感の推移

Fig. 4に快適感の結果を示す.一定風とゆらぎ風は,どちらも経過時間に伴い評点が低くなる傾向であり,平行となった(F(1,16)=1.82, n. s.).一定風は評点0前後で推移したのに対して,ゆらぎ風は快適からやや快適の範囲で推移しており,平行幅に有意な差がみられた(F(1,16)=4.35, p<0.05).この結果からも,全身に風を当てた場合は,ゆらぎ風の方が,一定風よりも“爽快感”の評価が高かった.被験者の内省報告で,全身にゆらぎ風を当てた条件は自然風のようだった,というコメントも得られている.しかし,いずれにしても時間経過に伴い,“爽快感”は減少する傾向であった.

全身風当て時の快適感の推移

Fig. 5に副交感神経活動指標の結果を示す.ゆらぎ風は全時間帯でリラックス状態となり,右肩下がりの官能評価と同一の傾向を示したのに対して,一定風は安静時平均値近傍でやや右肩上がりの横ばいの傾向となった.時間変化の傾向は平行となり(F(1,16)=0.54, n. s.),平行幅は1%水準以下の有意差がみられた(F(1,16)=81.0, p<0.01).この結果から,ゆらぎ風に対しては,副交感神経活動指標は,官能評価の“爽快感”に対応する指標となり得ることが分かった.一方,一定風に対しては,官能評価の評点が元々低いこともあり,傾向が一致していなかった.

全身風当て時の副交感神経活動指標の推移

Fig. 6に温冷感の結果を示す.いずれの風も全時間帯で涼しく感じられており,平行性には差がなかった(F(1,16)=0.50, n. s.).いずれの風も涼しいと感じられていたが,ゆらぎ風の方がその傾向が顕著であり,平行幅に有意傾向がみられた(F(1,16)=2.76, p<0.10).この理由として,今回の実験環境では着衣がハーフパンツとスリッパ着用(靴下なし)なので,胴部分に送風した風が下脚部や足部にも当たっていたため冷えを感じやすかったと考えられる.その中で風速変動の多いゆらぎ風は,突発的に起こる強い風速があることで,一定風よりも涼しく感じる度合いを強めている.

胴に風当て時の温冷感の推移

Fig. 7に快適感の結果を示す.いずれの風も評点0前後ではあるが右肩下がりで推移し,平行性および平行幅に差がみられなかった(F(1,16)=0.73, n. s;F(1,16)=1.40, n. s.).この結果から,胴に風をあてると,Fig. 6のように涼しく感じるものの,それが不快感につながるわけではなかった.しかしながら,“爽快感”としての評価は低かった.

胴に風当て時の快適感の推移

Fig. 8に副交感神経活動指標の結果を示す.いずれの風も被験者ごとのばらつきが大きいものの,時間変化は右肩下がりの傾向となり,平行性には差がみられなかった(F(1,16)=1.07, n. s.).いずれの風も安静時よりもほぼストレス状態の範囲で推移したが,ゆらぎ風の方がその傾向が顕著であり,平行幅に有意差がみられた(F(1,16)=6.85, p<0.05).この結果から,胴および下半身に風をあてることは,風の種類に関わらず副交感神経活動指標はストレス状態となった.その中で,ゆらぎ風に対してはストレス状態の度合いが強く,Fig. 6の涼しく感じる度合を反映しているものと考えられる.

胴に風当て時の副交感神経活動指標の推移

Fig. 9に温冷感の結果を示す.一定風は経過時間に伴い涼しく感じられるのに対して,ゆらぎ風は時間帯によって評価が増減し,平行性には有意な差がみられた(F(1,16)=5.42, p<0.05).平行幅は差がみられなかった(F(1,16)=3.55, n. s.).いずれの風も,やや涼しいから涼しいの領域で推移しており,顔も涼しさを感じやすいことが分かった.ゆらぎ風のほうが涼しく感じる度合が強いのは,胴に風を当てた場合と同様である.

顔に風当て時の温冷感の推移

Fig. 10に快適感の結果を示す.一定風もゆらぎ風も経過時間に伴い右肩下がりであるが,ゆらぎ風は始めの時間帯からやや不快と評価され,平行性には有意な差がみられた(F(1,16)=5.57, p<0.05).平行幅には差はみられなかった(F(1,16)=2.23, n. s.).この結果は,Fig. 9の温冷感の傾向と類似しており,顔に風を当てる場合の“爽快感”の評価は低い.被験者の内省報告で,顔にゆらぎ風を当てた条件は(風速が)強い風が顔にあたるときに嫌悪感があっていやだった,というコメントも得られている.

顔に風当て時の快適感の推移

Fig. 11に副交感神経活動指標の結果を示す.いずれの風もほぼ横ばいの傾向となり平行性に差はなかった(F(1,16)=0.29, n. s.).ゆらぎ風はリラックス状態で推移するのに対して,一定風はストレス状態で推移し,平行幅には有意な差がみられた(F(1,16)=9.92, p<0.05).

顔に風当て時の副交感神経活動指標の推移

顔に一定風をあてる条件は,官能評価の評点の低さを反映して,副交感神経活動指標がストレス状態を示しているが,ゆらぎ風をあてる条件では,副交感神経活動指標がリラックス状態を保っており,結果が対応していなかった.

全身(上半身と下半身)にゆらぎ風を当てた条件では,時間経過に伴い,官能評価の温冷感が0点近傍で推移し(Fig. 3),快適感が快適からやや快適の領域で右肩下がりの傾向を示す(Fig. 4)のに対応して,副交感神経活動指標がリラックス状態の領域内で右肩下がりの同一傾向を示しており(Fig. 5),温冷感と快適感で評価する“爽快感”の定量指標となり得ることが分かった.

また,胴(下半身周辺)にゆらぎ風を当てた条件でも,官能評価の快適感が0点近傍で推移し(Fig. 7),温冷感がやや涼しいから涼しい領域で右肩下がりの傾向を示す(Fig. 6)のに対応して,副交感神経活動指標がストレス状態の領域内でほぼ同一傾向で推移しており(Fig. 8),温冷感と快適感で評価する“爽快感”の定量指標となり得ることが分かった.

一方で,顔(上半身周辺)にゆらぎ風を当てた条件では,官能評価の温冷感はやや涼しいから涼しい領域で推移し(Fig. 9),快適感がやや不快の領域で推移している(Fig. 10)にも拘わらず,副交感神経活動指標がリラックス状態の領域内で推移しており(Fig. 11 実線),一致していなかった.一定風を顔に当てる場合の副交感神経活動指標がストレス状態の領域内で推移している(Fig. 11 破線)のと対照的である.顔のように外的刺激に敏感な部位に風を当てる場合の“爽快感”については,官能評価の指標に顔に風が当たることの嫌悪感のような顕在的な意識が影響しやすく,潜在的な生理指標とは対応しない可能性が考えられる.

本報は,寒がりな人を被験者として,風発生装置の送風の“爽快感”について検討した.

送風の種類(一定風,ゆらぎ風)と風当て部位(全身,顔,胴)の条件ごとに,主観による官能評価(温冷感,快適感)と顔面皮膚温度,副交感神経活動指標を比較し,客観的な定量指標の可能性を探った.結果として,顔面皮膚温度は,いずれの送風条件でも顕著な差がなく,定量指標となり得ないことが分かった.副交感神経活動指標は,条件によっては,今回の温冷感と快適感で評価する“爽快感”の定量指標となり得ることが分かったが,顔にゆらぎ風を当てる場合は,想定する結果と一致しなかった.

また風発生装置の送風モードにおける機能・品質の観点からは以下のことが分かった.

・ 全身に風を当てる場合は,ゆらぎ風の方が,一定風よりも官能評価で良い結果となり,副交感神経活動指標もそれを裏づける結果となった.

・ 室温が約28°Cと人の体温よりやや低めの場合,寒がりの人に対しては,今回の風速を一定時間以上維持することは好ましくない.

・ 風発生装置の機能として,風を当てる身体部位,ファン回転数によるゆらぎの付与を検討するとともに,時間経過に伴う平均風速の変化も考慮する必要性が示唆された.なお,風を当てる身体部位については,夏場の薄着を想定した着衣で胴部位に集中的に送風することは好ましくないと考えられた.