実践コミュニティの概念が経営学に導入されて久しいが、実践コミュニティの概念を用いた経営学の研究のほとんどは大規模組織を想定したものであり、中小規模組織を対象としたものは少ない。中小規模組織のマネジメントにおいて、実践コミュニティがどのような役割を果たしているのかを明らかにするための前提として、本稿では、地方で任意団体としての小さなグループが事業活動を始め、法人化した後も公式組織の機能とともに非公式の関係性を有する実践コミュニティの機能が持続・併存されていることがわかった。その結果、二重編み組織による多重成員性という組織メンバー間の学習のループも生じ、事業も存続されてきたと考えられる。非公式の関係性の中で、組織メンバー間で意味の交渉を行うことができる条件が揃えば、公式組織の機能とともに非公式の関係性を有する実践コミュニティの機能が持続・併存が可能であり、そして事業活動の存続に有意になることを明らかにした。

実践コミュニティの概念が経営学に導入されて久しいが、経営学における実践コミュニティ研究はLave and Wenger (1991) 以降に行われるようになったと考えられている(松本, 2017)。実践コミュニティの定義は「あるテーマに関する関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」(Wenger et al. ,2002, p.33)が一般的であり、経営学の分野においてもこの定義が定着している(松本, 2019)。しかし、実践コミュニティの概念を用いた経営学の研究のほとんどは大規模組織を想定したものであり、中小規模組織を対象としたものは少ない。

一般的に大規模組織は、職務上の階層による役割分担が明確であり、管理職にはマネジメント能力が求められる。他方、中小規模組織はフラットな組織であることが多く、社長や経営陣との距離が近い反面、マネジメントは大規模組織と大きく異なる。実践コミュニティは成員の学習を促進するため、あるいは知識を共有・創造するための「学習のためのコミュニティ」である(松本, 2019)が、では、中小規模組織においても実践コミュニティの学習の効果は発揮されるのであろうか。すなわち、中小規模組織のマネジメントにおいて、実践コミュニティがどのような役割を果たしているのか、これを明らかにすることが本研究の本来の研究目的であるが、本稿では、その研究の前提として、小さなグループが公式組織化していくプロセスで実践コミュニティがどのようにかかわるかを検証するものである。実践コミュニティの概念、特に実践コミュニティが持つ「学習」「意味の交渉」「二重編み組織」といった機能に着目することで、小さなグループが公式組織化する前後のプロセスを見える化できると考えた。

なお、「実践コミュニティ」は、Communities of Practiceの訳であるが、「実践共同体」と訳されることもある。本稿では、「実践コミュニティ」に統一することとし、参考文献等からの引用時においても適宜「実践コミュニティ」に置き換えることとする。また、本稿において用いる「地方」とは、都市部以外の地域を指す。

実践コミュニティとは、Etienne WengerがJean Laveと共に1991年に発表したコンセプトである。田辺 (2003) は、Lave and Wenger (1991) が「状況に埋め込まれた学習」で言う実践コミュニティとは、必ずしも家族や親族あるいは村といった社会的な絆や規範によってしばられた枠組みを意味しないとし、制度によって枠づけられたり、学問的に設定される明確な境界を持った集団の中の人々の実践を俯瞰して分析したりするためのものではなく、個人が参加することによって成り立つ人々の活動の様式だとしている。つまり、実践コミュニティとは、職務上の階層があるタテ社会組織ではなく、共に仕事に関わる人々の中で非公式に形成されるものである。実践コミュニティという言葉からは、何か安定した物理的空間であるかのようなイメージがあるが、場所というよりは実践に参加している人々の共同の活動を通じて結び合わされた関係のネットワークであるため、参加者の目標や価値観、位置取りも多様で非公式な結びつきである(伊藤他, 2004)。

また、薄井 (2013) は、実践コミュニティの参加者は、形式知も暗黙知も含めた様々な知識を学び、実践コミュニティへの関与の仕方を通じて自らのアイデンティティを形成するとしている。小江 (2018) の言葉を借りれば、実践コミュニティにおける自分自身の関わり方や立場、他者からの自分に対する印象や接し方といったアイデンティティは変容しながら形成されていくのである。その上で実践コミュニティにおけるアイデンティティは、帰属意識、参加者同士の絆、コミュニティの特異性を構築する(田辺, 2003)。

2.2 実践コミュニティの概念実践コミュニティの概念は、研究時期や研究者によって考え方が異なっている。松本(2012) によれば、実践コミュニティ概念自体には複数の考え方が存在し、代表的な例として、最初に提唱したLave and Wenger (1991) に基づいたものと、よりナレッジ・マネジメント研究への接近をなしたWenger et al. (2002) に基づいたものがあるが、これらは概念や目的に違いがある。Lave and Wenger (1991) によって提唱された実践コミュニティは、知識の共有や知識創造のために実践コミュニティを作ろうなどとは示されていなかったが、その後、提唱者でもあるWengerは共著のWenger et al. (2002) で、組織自身のためにも実践コミュニティを積極的かつ体系的に育成すべきと述べており、最初に提唱したものから概念の解釈を発展させている。

実践コミュニティの概念を用いた研究ではそれらが混在して理解されてしまっている一面があるが、より分別するために柴田 (2017) は、Wenger et al. (2002) 以降の概念を「後期実践コミュニティ」と呼んでいる。柴田 (2017) がWenger et al. (2002) を境目にして前と後で明確に分別している理由は、松本 (2012) も述べているように、Wenger et al. (2002) では、それまでの研究より大きく踏み込んで実践コミュニティの概念を捉えており、知識創造や組織活性化に寄与する一方、既存研究とは概念を大きく異にし、理論的混乱を招いているためである。なお、本論文において用いる「実践コミュニティ」は、柴田 (2017) が言う「後期実践コミュニティ」の概念である。

2.3 実践コミュニティと公式組織の関係と二重編み組織に関する先行研究実践コミュニティの規模はどれ程と考えるのが妥当であろうか。Wenger (2002) は、数名だけからなる小規模で親密なものもあれば最大では1,000名以上のメンバーを抱えているものもあるとしている。他方、柴田 (2017) は、数人から数十人が適正であり、あまり大きな規模にはなり得ないとしている。実際は、実践コミュニティ内でお互いの存在を知らなかったり、コミュニティの開発のために時間や資源を傾けられたりしなければ、実践コミュニティは発展しないとWenger et al. (2002) が述べていることからも、柴田 (2017) が言う数人から数十人規模、最大でも百人程度が実践コミュニティの規模としては妥当だと考えられる。

では、適切な規模であれば、あらゆる社会的なグループや企業を実践コミュニティと考えてよいのであろうか。この問いに対してWenger (1998) は、厳格に実践コミュニティを定義することは概念の有用性を低くするため必要ないとしながらも、企業全体を実践コミュニティとみなすことには後ろ向きである。たまたま企業全体が1つの実践コミュニティと一致することはあるかもしれない。しかし、あらゆる企業単体を常に実践コミュニティとみなすことは適切ではなく、実践コミュニティは公式組織の内外に非公式に存在すると考えられる。企業を公式組織とすれば、実践コミュニティは公式組織の中に様々な形で生命を吹き込む存在であり、いわば公式組織の資産である(薄井, 2013)。

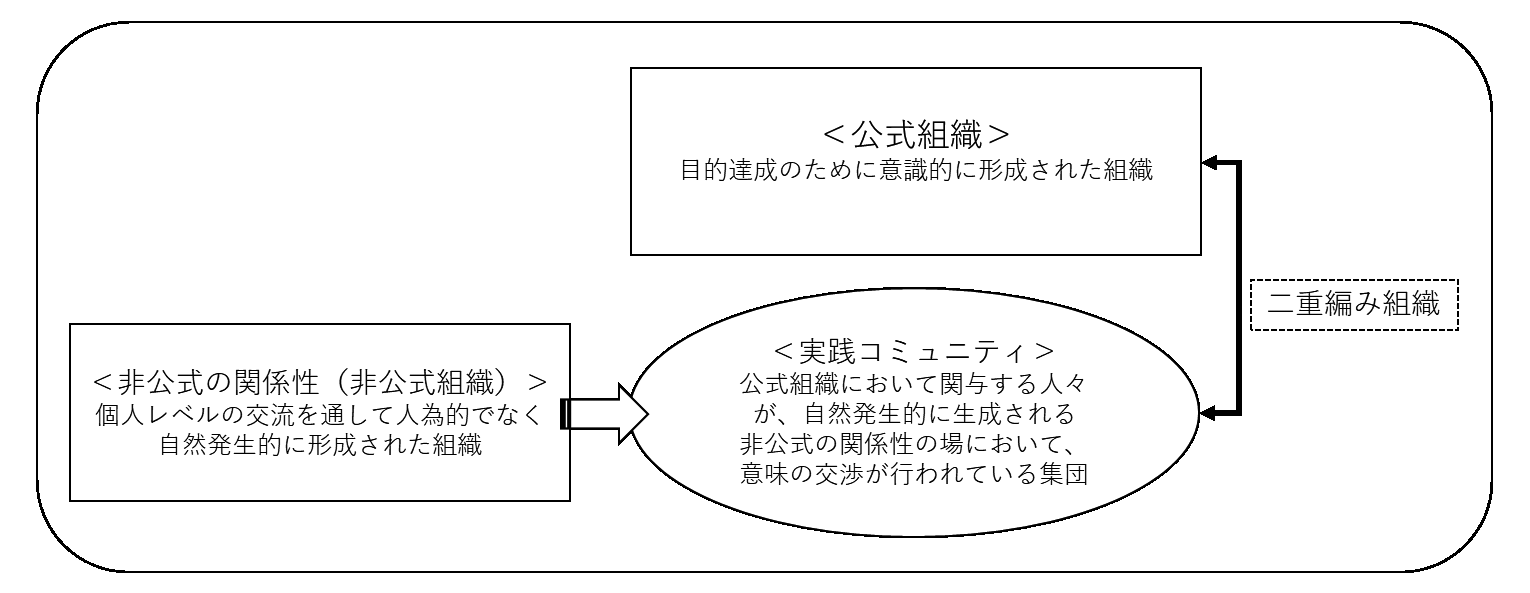

また、McDermott (1999) は、チームと実践コミュニティを組み合わせた「二重編み組織(double-knit organization)」の概念を提示し、実践コミュニティはチームの限界を補う存在であり、より良いマネジメントができるようになるとし、Wenger et al. (2002) は、実践コミュニティの参加者は公式組織にも同時に所属するという多重成員性(multimembership)が学習のループを生んでいるとする。つまり、公式組織で活動するメンバーが、直面した課題等の解決策を非公式の関係性としての実践コミュニティの場に持ち込み、他のメンバー間で議論・対話の上、新たな知識として学習・獲得した課題解決策の案を、再度公式組織の場におけるメンバー間で議論・対話を通じ学習することで、さらに新たな知識を獲得してバージョンアップさせる、という学習のループを繰り返し、最終の解決策が決定されることになる。この二重編み組織の考えから、公式組織と実践コミュニティは一致しないものの(稀に一致することも考えられるが)、公式組織と、非公式の関係性という特性を有する実践コミュニティは併存することができると言えよう(図1)。

なお、本稿でいう「公式組織」とは、Barnard (1938) が定義しているとおり、「意識的に調整された人間の活動や諸力の体系」のことであり、「共通目的」「貢献意欲」「コミュニケーション」の3要素を備えているものである。すなわち、公式組織とは、コミュニケーションする人々の中で、その人々が貢献しようとする意識を持ちながら、共通目的の達成を目指す時に成立するものである。

2.4 実践コミュニティの発展段階に関する先行研究Wenger et al. (2002) によれば、実践コミュニティは持続的に発展していくが、5つの段階、すなわち、潜在、結託、成熟、維持・向上、変容があるとしている。また、Wenger et al. (2002) は、実践コミュニティ生成後の初期段階において、メンバー間に十分な共通点を見出すことが重要であり、他のメンバーも自分と同じ問題意識や情熱を持っていることを共有することで活力を生み出すとしている。さらに、活発な実践コミュニティは変化に富み、変化が活動レベルを高めることもあれば、逆に活力を枯渇させてしまうこともあり、それらの変化に対応、適応し、自らを再編する中で、同僚同士の非公式な集まりという特質を失わないようにする方法を見つけなければならないとしている。

それがうまくいかなければ、長山 (2016) が言うように、実践コミュニティという学習環境は、学習テーマが陳腐化すると参加メンバーが減っていき消滅することもある。つまり、どんなに健全であっても、実践コミュニティは、いつかは寿命を迎えることになる。例えば、共通のテーマの有用性が消滅する、または関心テーマが解決する、もしくはメンバーの関心の対象が分散化するといったことなどによる実践コミュニティの終焉が考えられる。Wenger et al. (2002) の言葉を借りれば、①衰弱する、②社交クラブとなる、③分裂や合併、④制度化のいずれかに変容し、いつかは終焉するものである。

2.5 実践コミュニティの意味の交渉に関する先行研究実践コミュニティは生成後、コミュニティ内部にてどのように形成され発展していくのか。薄井 (2013) は、実践コミュニティの基礎は人間同士の「意味の交渉(negotiation of meaning)」のプロセスにあるとする。実践コミュニティにおける意味の交渉のプロセスについては、柴田 (2017) が、実践コミュニティへの参加やそこでの対話、非言語コミュニケーションを通じて得た体験を、時間をかけて形に変え、自身のコンテクストを修正するプロセスだとしている。同様に田辺 (2003) は、実践コミュニティにおいて、実践の行為者は交渉によって「意味を所有する」ことになるとし、1つ1つの出来事や発話は最初から所定の意味を持っているのではなく、当事者たちが互いに議論し、協調する中でそれらの持つ意味の正統性がはじめて確定するとしている。

この実践コミュニティにおける意味の交渉の「意味」について、薄井 (2010) は、コードによって一意的に規定されたり辞書に閉じ込められたりするものではないとしている。さらに薄井 (2013) は、意味がコード化だけで伝わるものではないと考える以上、実践コミュニティに参画し、特定のコンテクストを共有することが意味の交渉を最もスムーズにする。加えて、人は実践コミュニティへの関与の中で、形式知も暗黙知も含めた様々な知識を実践的に学び、意味の交渉によって他者との関わりを持つ場合の最もミクロな「社会的世界」である様々な実践コミュニティへの多様な形での参加を通じて、自らの知識やアイデンティティを実践的に形成するとしている。つまり、実践コミュニティでは、意味は実践の中で生成され、意味の交渉が積み重なることで、共有領域に明示的・暗黙的な双方の要素が蓄積され、その実践コミュニティ独自のコンテクストが形成されていく(柴田, 2017)。

実践コミュニティ内の個人においては、実践から得た暗黙知も形式知もともに自らの認知環境下のコンテクストを書き換え、コンテクストの一部として頭の中に知識を蓄積していく。このプロセスを巡ることで、個人の知識量は少しずつ増加していくことになる。反対に、いくら詳細なマニュアルが存在していたとしても、実際に活動の状況を共有していない者にとっては、その知識が実際の活動にとってどのような意味を与えるのかわからないのである(平出, 2015)。

2.6 先行研究の限界とリサーチクエスチョン以上の先行研究から得られた知見は、実践コミュニティの参加者は実践を通じてそれぞれのアイデンティティを構築し、そして意味の交渉を繰り返し、コミュニティ内での暗黙知、形式知ともに意味の解釈を成り立たせていくものであった。また、実践コミュニティは明確な枠組みを持たないものであり、境界も曖昧であるが、公式組織との間で二重編み組織が構築されると学習のループが生み出されることもわかった。そして、実践コミュニティは、いずれは変容し終焉するものであった。

しかし、これらの先行研究で取り上げられているのは大規模組織あるいはそれに準ずる大きさの規模の組織が前提とされている。経営資源が大規模組織に比べて質量ともに限定されている中小規模組織では、1人で何役もこなさなくてはならない場合が多く、その分、共通するテーマに関する関心や問題意識、熱意をメンバー間で共有できる機会はさほど多くない。また、中小規模組織は、大規模組織に比べてメンバー数が少ない分、非公式の関係性の場が限定的であるために、実践コミュニティは生成されづらく、形成されても長続きしないのではないかと想定される。

果たして、中小規模組織においても実践コミュニティは適合されるのか、また、実践コミュニティの形態の変化に伴いどのように育成されていくのかといった視点については明らかにされていない。そこで、先行研究の限界を克服するために、本稿では、リサーチクエスチョンを「中小規模組織において、公式組織と非公式の関係性を有する実践コミュニティの機能はどのように変化していくのか」とする。

また、以上の先行研究を踏まえ、本稿における実践コミュニティの定義は、「公式組織において関与する人々が、自然発生的に生成される非公式の関係性の場において、意味の交渉が行われている集団」と定義する。

本稿では、地方で起業して長期にわたり事業活動を存続させている畦道グループ(以下、畦道)とエム・ナインの2法人に対して行った半構造化面接調査により、地方で事業活動を行うグループが法人化する前後で実践コミュニティの機能がどのように変化していくのかを考察する(表1)。この2法人を対象とした理由は、任意団体としての小さなグループ活動から法人化した後まで、実践コミュニティの機能の動向を調査することができるからである。また、インタビューは、2法人ともにリーダーを対象とした。さらに2人ともに法人の立上げ前から事業に携わっていたため、中小規模組織が公式組織化していくプロセスにおける実践コミュニティの関わりを調査するにはふさわしいと考えた。

(注)本調査は個人名を明かさない前提で実施したため匿名とした。

出所:筆者作成

なお、調査対象の2法人は、大分県で1978年に始められた一村一品運動で起業し、現在でもなお事業活動を存続している。また、両法人はWenger (2002) が示した実践コミュニティの3構成要素である「領域」「コミュニティ」「実践」をいずれも備えていたため、調査対象としてふさわしいと考えた。「領域」は、メンバー間に共通の基盤を作り、一体感を生み出すものであり(松本, 2012)、職務ではなく、メンバーが現実に直面する重要な課題や問題から構成されるものである(Wenger et al., 2002)。両法人の領域は「農業だけに留まらず自分たちが身近に地元で貢献できる事業」という点で共通している。

分析方法は、佐藤 (2015) が示す質的データ分析法を参考にして、両法人へのインタビューデータをテキスト化し、活動の状況や自身及び周辺環境を時系列に並び替え、その上でカテゴリー別にコーディングを行った。その内容をもとに、立上げ期(起業時)、成長期、安定期に分けて法人の内部及び外部環境の状況や変化を追いながら、両法人の実践コミュニティの動きを考察することとした。

表2に示した両法人へのインタビューの主な内容をもとに、両法人における事業の立上げ期、成長期、安定期に分けて実践コミュニティの観点から事例分析の結果をまとめる。両法人は、それまで農業だけに従事していた地元の農村女性が結集し、天候や収穫期に左右されない継続した現金収入が得られる事業を興し、本業である農業と兼業しながら現在に至るまで継続している。一村一品運動が生んだ農村女性による活動で現在に至るまで同じ形態で事業を続けている法人は、他にはほとんど見当たらない。

出所:調査結果をもとに筆者作成

畦道は、グループ訓として「踏み出せ、汗出せ、知恵を出せ」の3出せ運動、「元気・勇気・根気」の3つの気、「しゃべる、たべる、くらべる、調べる、さしのべる」の5つの「ベル」を鳴らせ、を掲げて事業を展開し、2021年で活動44年目を迎えている。現在はロングセラー商品である手造りカリントウを製造、販売している。エム・ナインは、「生産農家だから出来る事」をモットーとし、収穫業とケチャップ作りの両立を目標に事業を展開し、2021年で活動39年目を迎えている。現在は主力商品のトマトケチャップを中心にトマトジュースやドレッシングなどを製造、販売している。

4.2 立上げ期―自発的に共通の問題意識を持ったメンバーで実践コミュニティが生成―両法人はどのように事業を立ち上げ、そして実践コミュニティはどのように生成されていったのか。畦道は、廃れていく自分たちが住む地域を目のあたりにして何とかしなければという危機感から、他方エム・ナインは、出荷できないトマトを廃棄するのはもったいない、トマトの神様から罰が当たるという想いから、がきっかけで事業を興した。それぞれ理由は異なるものの、メンバー全員が抱えていた将来への不安や危機意識といった共通の課題を解決したい強い想いがグループを結成させていた。

往々にして、きっかけはあっても行動に移せないことが多いが、事業開始に至ったのは両法人ともに「現状のままではいけない、何とかしなければ」という強い想いをメンバー間で共有し、結集できたからである。これまで1人で抱えていた課題を仲間と共有し、農業だけでなく、自分たちが身近に地元で貢献できる事業を起こすことができたことは、大きな喜びであったと同時に、新たな活力を生み出した。

以上のように、誰からの指示でもなく、自発的に共通の問題意識を持ったメンバーで構築された両法人は、実践コミュニティとして、以降、学習を重ねて活動していくことになる。

4.3 成長期―高いモチベーションにより強固な実践コミュニティが形成―両法人の事業が開始された後の共通する点として、メンバー全員が高いモチベーションを維持し、グループ全体が活気に満ち溢れていたことが挙げられる。その最大の要因は、当時の農村女性が置かれていた環境によるものが大きい。家業である農業が最優先であった農村女性にとって、給料をもらえる組織で働く機会を得られたことで、胸を張って「労働」として家の外に出られるようになった。なぜなら、日頃、自分の趣味や余暇として外出する時は、家族、特に義理の両親から嫌味を言われたり、冷ややかな視線を浴びせられたりしていたが、きちんと給料がもらえることで、歴とした労働としての外出となり、彼女たちに後ろめたさは消え、そればかりか、同じ境遇の農村女性が協力して働くことに大きな喜びを感じ、日々の生活にも張りを生み出した。また、それまではお金を持つことどころか管理もできなかったが、自分で自由になるお金を持つことができるようになり、モチベーションも向上した。ここに農村女性としてのエンパワーメントが起きていた。両法人は実践コミュニティとしても、エンパワーメントとともにより強固に形成されていった。

また、両法人は、「農業だけに留まらず自分たちが身近に貢献できる事業」として、畦道は「後世に伝えていきたい美味しいカリントウづくり」、エム・ナインは「出荷前に完熟した地元産トマトを使った美味しいケチャップづくり」を目指し活動したが、はじめはうまくいかず試行錯誤を繰り返していた。畦道は、メンバーが市販のカリントウをひたすら買って食べ、そしてメンバー同士で感想を言い合い、研究した。それらを参考にした試作品は、役場や農協に持ち込み、消費者目線でのコメントをもらい、次の試作品に活かしていた。エム・ナインは、香辛料の入手と、その配合に苦戦した。当時、地方にはそれほど流通していなかった香辛料を、メンバーが奔走し、販売場所などの情報を聞きつけては入手していった。それらの香辛料を用いて何度も失敗を繰り返しながら、メンバー間で研究した。

4.4 安定期―任意団体から法人化への変容― 4.4.1 公式組織化立上げ期、成長期と、両法人ともに任意団体としての小さなグループとして発展してきた。そして畦道は1986年に「農事組合法人畦道グループ食品加工組合」に、また、エム・ナインは2002年に「有限会社エム・ナイン」にそれぞれ法人として制度化された。それまでは熱意あるメンバーがエンパワーメントとともに自発的に集まったグループであったが、法人格を得て活動を続けていきたいという共通の目的を各メンバーが明確に持つようになった。また、各メンバーがより良い商品を作り出すために組織に貢献したいという気持ちが強まっていた。そして、共通の目的と貢献したい意欲をつなげるメンバー間のコミュニケーションも併せて持ち合わせており、両法人はBarnard (1938) が示した公式組織の3要素「共通目的」「貢献意欲」「コミュニケーション」を備えていた。

したがって、以下、両法人の安定期は法人としての制度的な組織の活動がメインとなるが、公式の組織とともに非公式の関係性を持つ実践コミュニティの機能が考察される動きが見られた。その例として、定例会の開催と世代交替を本稿では取り上げる。

4.4.2 定例会の開催両法人はメンバー間で深いコミュニケーションを取るために、全員が出席する定例会を月に一度必ず開催している。日中の通常業務中であってもコミュニケーションは取れるが、同じ持ち場のメンバーとだけであったり、休憩時間のみだったりと制限がある。しかし、この定例会は、一度帰宅した後に再度全員が集合する機会を設け、両法人ともに1カ月の間に起きたこととして、上手くいったことや上手くいかなかったこと、消費者からの感謝の声やクレームの共有、また調子が悪い機械についての事務連絡や、機械を買い替えるか否かの話し合いを行っている。

これらは公式組織としての内容と考えられるが、この他にも定例会では、メンバー同士の非公式の関係性の中で、今後の法人の方向性などについて膝を突き合わせて議論している。例えば、エム・ナインは、既存のトマトケチャップだけでなく、新たな商品開発に取り組んでみたいという意見から議論を重ね、トマトジュースやドレッシングを発売していた。この商品開発の例は、畦道にも同様のことが言えるが、リーダーなど一部のメンバーがトップダウンで決めたことではなく、公式組織内に併存していた実践コミュニティで意味の交渉が繰り返されて出てきた結果である。エム・ナインの「トマトを使った商品開発をしましょう、と自治体からトップダウンで言われていたとしたら今まで続いていなかったと思っている。何かに縛られることがなく、自分たちのペースで自分たちがやりたいことをやりたいようにやってこられたことが、現在まで継続できている理由だと考えている」というコメントに象徴されるように、公式組織の機能とともに非公式の関係性において意味の交渉を続け、組織メンバーの一体感を生み出していたことは、実践コミュニティの機能が認識される。なお、実践コミュニティという非公式の場において検討・開発された新商品が公式組織の場でオーソライズされ、発売に至ったという学習のループは、「二重編み組織」の機能としても認識される。

また、両法人ともにリーダーは存在するが、地位は全員が同じで立場もフラットであるため、何でも意見を言い合えたことから、公式組織の機能とともに非公式の関係性を持つ実践コミュニティの機能が併存していたと考えられる。畦道は「他のメンバーは皆年上だが、リーダーとしては関係性を保つために反論は控え、とにかく意見を聞くことに徹した」と言うように、意識してフラットな関係維持に努めていたことがわかる。

4.4.3 世代交替畦道は、初期のメンバーが一線を退いて現在のメンバーに代替わりした際、新しいメンバーの候補者に対して「お金儲けだけではなく皆とものづくりをすることが好きで、地元を活性化するために貢献したいというボランティア精神があるか」というように、外発的動機づけでなく、内発的動機づけがあるかどうかを最重要事項として採用時に確認していた。エム・ナインは、1人抜けたら1人採用するやり方をしてきた。広く公募するのではなく、同じ恵良原地区の人にこだわって採用してきた。トマト産地としての誇りを持つ人と一緒に活動したい、また、家業の農業を優先するという考えに理解がある人でなければ続かないという法人としてのこだわりであった。

これらは結果的に、新しく参加しようとする者の意識が法人の目的とズレていないか、つまりこれから一緒に活動するメンバーとして、公式組織の機能とともに非公式の関係性を有する実践コミュニティの機能を持続させ、さらに育んでいくことができるかの確認であったと考えられる。同じ内発的動機づけを持ち合わせたメンバーでなければ、実践コミュニティは併存し続けられなかったと考えられる。

以上の事例研究から、長年にわたり事業を存続させてきた両法人に共通する特徴として、公式組織の機能とともに非公式の関係性を有する実践コミュニティの機能を持続させ、それらが併存されていたことがわかった。事例研究から、両法人の実践コミュニティがどのように変化していったのか時期ごとに整理してみると、まず、事業の立上げ期に実践コミュニティとして生成され学習を重ね、成長期には強固なものになっていた。そして法人化後の安定期においても、実践コミュニティとして一定の役割を果たしていた。例えば、両法人ともに定例会を開催しているが、必要事項の共有や事務連絡などは公式組織としての業務である一方、今後の事業の方向性や新商品開発についての議論は、非公式の関係性を有する実践コミュニティにおける意味の交渉であった。

改めて両法人の実践コミュニティにおける共通点をまとめ、「意味の交渉」の観点から考察を行う(表3)。まず、表3の①では、グループ活動開始後、農村女性のエンパワーメントが起こり、実践コミュニティが強固に形成されていた。エンパワーメントは、単にコミュニティ内のやる気とモチベーションを高めた役割だけではない。農村女性という置かれた環境が非常に似通っているメンバーが集まり、さらに農村女性のエンパワーメントが実践コミュニティ内での共通のコンテクストを作り、そのメンバー間の共通のコンテクストがコミュニティ内での意味の交渉もスムーズにしたと考えられる。また、農村女性のエンパワーメントは一村一品運動を皮切りに全国へと広まっていったが、現在でも同じ形態で事業を存続させているグループはほとんど見当たらない。その時の流行で真似すればある程度のレベルのグループ事業はできたかもしれないが、両法人は、公式組織の機能とともに非公式の関係性を有する実践コミュニティの機能を持続させ、それらが併存し長く事業を存続させている。

出所:調査結果をもとに筆者作成

次に、表3の②商品開発では、両法人ともに意味の交渉が行われていた。目指している美味しい味の完成に向けて、メンバーが奔走し、試行錯誤し、少しでも理想の味に向けてメンバー間で議論し研究を重ねていた。

続いて、表3の③定例会の実施でも、両法人ともに意味の交渉が行われていた。公式組織としての会議の内容に加え、今後の法人としての方向性など非公式の関係性で意味の交渉が行われていたことは、実践コミュニティが併存している状態と言える。フラットな関係を維持するためにリーダー役は聞き役に徹し、時には我慢をし、決して職務上の階級の上から発言するようなことはないようにしていた。長く事業を続けていればメンバー各人が異なる意見や希望を持つことは当然であるが、実践コミュニティが併存されていたことで意味の交渉が行われ、それらについて話し合う場の定例会がうまく機能していた。メンバー間には共通のコンテクストが備えられていたため、1人1人のコメントについての意味の交渉はスムーズに行われ、それゆえ中身が濃い議論が交わされ、意思統一に役立っていたと考えられる。

最後に、表3の④では、いつかは来るメンバー交替、すなわち事業継承について、新たにメンバーとなる者は当然異なるコンテクストを持って法人に入ってくることになるが、採用時には共通のコンテクストを備えることができる素地がある人材か、つまり、仲間になった後に意味の交渉がスムーズにでき得る人材かどうかを確認した上で選定しているため、結果的に併存する実践コミュニティを上手く活用することができていた。

そして両法人は、公式組織の機能とともに非公式の関係性を有する実践コミュニティの機能を持続・併存させ、公式組織との間に二重編み組織が構築されていた。例えば実践コミュニティにおける意味の交渉を通じて開発された新商品を、公式組織に持ち帰り発売するなど、二重編み組織は学習のループを生み出し、事業活動の存続に役立てられていた。また、メンバー同士が尊重し合い信頼しているため、メンバー間の相互交流が盛んになり良い関係をもたらしていることから、多くの農村女性のエンパワーメントから起きた事業活動の中でも、現在に至るまで事業活動を存続させている数少ない法人として活躍しているのである。

両法人は実践コミュニティを意識してこのような行動をしてきたわけではないが、リーダーはフラットな関係の維持を心がけていたためトップダウンの組織にならず、意味の交渉を実現させていた。また、メンバー交替の際にも、意味の交渉ができる人材かどうかをしっかり見定めて採用していたため、世代交替後も意味の交渉が継続でき、公式組織の機能とともに実践コミュニティの機能も持続・併存させていた。

必ずしも事業活動を存続させることが正しいとは限らないが、今回の事例では、両法人ともに地方特有であった農村女性のエンパワーメントが追い風となり、任意団体の小さなグループとして出発し、さらに法人化の後も公式組織の機能とともに非公式の関係性を有する実践コミュニティの機能が持続・併存されていたことが確認された。その結果として、公式組織と実践コミュニティ間で二重編み組織が起こり、実践コミュニティで新たに創造された新商品を公式組織に持ち帰り発売するといった学習のループも生まれ、事業も存続できたと考えられる。本研究の成果は、地方の農家グループにおいて、非公式の関係性の中で意味の交渉を行うことができる条件が揃えば、公式組織の機能とともに非公式の関係性を有する実践コミュニティの機能が持続・併存され、育成することも可能となり、そして事業活動の存続に有意になることを明らかにした点である。

また、本研究の課題は、2事例のみで果たして妥当性があるのか、一般化できるのかという点である。他の同様な事例や異業種の事例も取り上げて妥当性を高める必要性があると考えている。今後は、本研究の成果を応用し、実践コミュニティの意味の交渉に関連する「文化的透明性」の概念や、実践コミュニティ間を往来し新しいつながりをもたらす「ブローカー」にも言及し、本来の研究目的である、中小規模組織のマネジメントにおける実践コミュニティの役割を明らかにしたい。