2016 年 58 巻 10 号 p. 771-777

2016 年 58 巻 10 号 p. 771-777

この最終回「その3」では,これまでの「その1」1)と「その2」2)で明らかにしたことから出発して,いよいよ「科学者とは何か」という本タイトルの主題に入っていこう。

「その1」では,「日本の科学と産業が縮みゆく理由(わけ)」と題して,1990年代に「大企業中央研究所モデル」から脱却した後の日米の状況を述べた1)。すなわち日本は,新しいイノベーション・モデルを見つけられずに漂流している一方,米国は,SBIR(Small Business Innovation Research)制度を「発明」して,この制度を契機に,科学をイノベーションに転化する「アメリカ合衆国中央研究所モデル」と呼ぶべき21世紀型イノベーション・モデルを獲得した。

「その2」では,「SBIR制度の日米比較」と題して,SBIR制度の比較分析をさまざまな角度から行った2)。第1に「出自」分析。第2に「医薬品産業への貢献」分析。第3に「SBIR被採択企業のパフォーマンス」分析である。その結果,米国では「大成功」したのに日本では「大失敗」したそのメカニズムを明確に見いだすことができた。

以上の発見に基づいて,今後どのようなイノベーション政策を日本において展開すればよいかは,別の成書3)で論じた。そこで,ここでは視点を変えて,「米国において新しい科学者像が出現した」ということがどのような今日的意義をもつかを論じてみたい。

科学者とは何か。村上陽一郎氏が『科学者とは何か』4)で精緻に論じているように,それは大変奇妙な「職業」である。

たとえば医者や技術者という職業は,社会に対して具体的な価値を提供するが故に社会から評価されるとともに,提供する価値に応じて市民から報酬が支払われる。ただし医者や聖職者という職業は「召命(しょうめい)」の意味合いが強いために,その報酬はオノラリアム(honorarium)と呼ばれ,「背中にかついだ献金袋に入れる」べき「感謝の志」にほかならぬという点で,他の職業(たとえば鍛冶屋や肉屋)とは異なっている。

ところが科学者という職業は,これらのいずれとも決定的に異なっている。科学者の仕事は,「まだ誰も見たことがないことを見る」ことであり,「誰も知らないことを知る」ことである。科学者は,自らが発見したことを,学会で発表するとともに論文として出版する。よって科学者の創造した「知」はあまねく世界中に知れ渡るため,売買の対象にはならず,経済的価値を生まない。科学が「没価値」ないし「価値中立」といわれるゆえんである。

市民社会に対して具体的な価値を生まないため,科学者は市民社会から評価されることはない。その結果生まれたこと,それを,村上氏は「無責任態勢」と呼ぶ。科学者は,仲間うちからの批評(peer review)だけで評価され,出世していくので,市民社会に対して原理的に責任を取らなくてもよい,という制度ができあがってしまったのである。

マイケル・ポラニー(Michael Polanyi)は,このような状況を,「サイエンス共和国」と表現した5)。この共和国の住民は科学者であって,そこでは科学者だけが発言を許される。科学者としてこの共和国に受け入れられるためには,その人間の,科学者としての資格(credential)が必要である。こうして科学が生み出した知の有効性(validity)は,科学の内側において仲間うち(peer)の批判と評価によって確立し維持される。一方市民は,科学者が生み出した科学の評価に関与する機会がない。

社会とかかわらないが故に,研究の成果への報酬として市民からオノラリアムをもらい得るべくもない科学者が,職業として成立するようになったのは,20世紀に入って科学が,産業の結晶核としての技術を生み出すツールとして位置付けられたためである。20世紀初頭には科学の発展途上国であった米国が,この方法論の構築において果たした役割は大きい。米国は,ヨーロッパから一流の科学者を獲得してキャッチアップを果たすとともに,民間企業の中で科学研究を行い,その成果を技術化し産業応用して,その利益を研究の場に還元する,というシステムを築いた。さらにこのシステムを円滑に運用するため,科学者を組織化した中央研究所をつくっていった。

その第1の成功例がデュポン社によるナイロンの開発成功,第2の成功例がマンハッタン計画による原子爆弾開発の成功であることは,よく知られている。とりわけ後者においては,世界一級の科学者集団が組織的に基礎研究を遂行すれば,短期間で最終兵器の実用化にまでたどりつけるという事実を具体的に提示して,第2次大戦後の米国のイノベーション政策を決定づける。そして,ついに20世紀最大のイノベーションであるトランジスタが,AT&Tベル研究所で誕生するに至った。

トランジスタのイノベーション・プロセスを詳細に分析することによって,筆者は初めてパラダイム破壊型イノベーションの存在を明らかにした6)。そしてパラダイム破壊型イノベーションが演繹(えんえき)(deduction)と帰納(induction)という人間の知的営みだけでは生まれず,創発(abduction)という第3の知的営みを必須とすることを論証した7)。

創発とは,米国の哲学者チャールズ・パース(1839ー1914年)が最初に提唱した概念であって,

1.驚くべき事実Cが観測された。

2.ある仮説Aが正しければ,Cは当然の帰結となる。

3.よって,仮説Aが正しいと考える理由は存在する。

パラダイム破壊型イノベーションの成就には,「創発」のプロセスが必須であるから,そこに科学者の貢献が存在する。米国版SBIR制度がなぜ成功したのか。それは,この制度を通じて,科学者が研究者になるのみならず,起業家(entrepreneur)になるとともにイノベーション・ソムリエとしての科学行政官(program director)になることを促し,結果的にイノベーション・ダイヤグラムを社会システム化したからである。以下,このことを詳しく説明しよう。

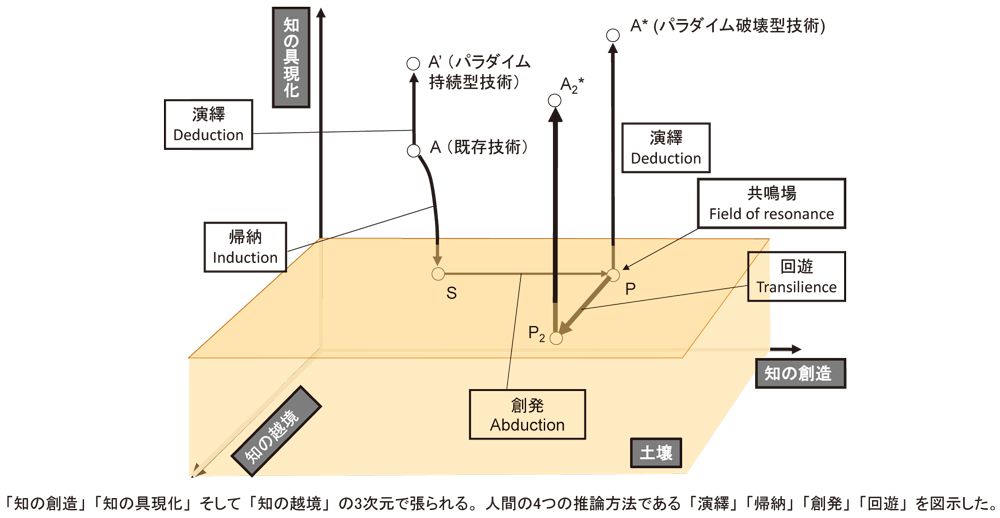

人間の知的営みのプロセスには,2種類が存在する。「知の創造」と「知の具現化」である。「知の創造」とは,「誰も知らないことや誰も見たことがないことを見いだす」ことだけではなく「この世にないものをあらしめる」ことをも意味する。「創発」に基づくこの「知の創造」という知的営みを,「研究」と表現しても構わない。一方「知の具現化」とは,こうして創造された新しい「知」同士,あるいはこの「知」と既存技術とを接合させ統合して,経済的・社会的な「価値」にまでに仕立て上げる知的営みである。「演繹」に基づくこの「知の具現化」という知的営みを,「開発」と表現してもよい。

そこで,図1のような図を描いてみよう。すなわち横軸に「知の創造」を取り,縦軸に「知の具現化」を取る。すると,既存の知から出発してその知を具現化する「演繹」(S→A),その逆作用としての「帰納」(A→S),そして既存の知からまったく新しい知を創造する「創発」(S→P)の3つの知的営みを1つの2次元平面の中で表現することができる。この図のことを,拙著6)で初めて提唱したように,イノベーション・ダイヤグラムと呼ぼう。

このイノベーション・ダイヤグラムでは,経済的ないし社会的に価値づけられた「技術」と,価値づけられていない「知」との境界線を横に引いておこう。その境界線の上の領域が前者,下の領域が後者である。境界線の下の領域を「土壌」とみなし,土壌から木の芽が生えるダイナミクスをイノベーションの類比としてとらえると,この図の含意を実感することができる。

「創発」はすべて土壌の中で行われる。知を創造するプロセスは真の闇の中で行われるということだ。真の闇の中をろうそくも持たず,マニュアルも教科書も持たずに進んでいく。ただただ,暗黙知を頼りに前に進むしかない。それに対して,経済・社会活動を行う市民は,土壌の上に住んでいて,「土壌の中」が見えない。

一方土壌の上にはさんさんと太陽がそそぎ,どこまでも見渡せる,市場から見える世界である。ここでは「演繹」によって芽が土壌の上に芽吹いたとき,価値が生まれる。つまりそれは,新製品・新サービスとなってこの世に具体的な価値をもたらすということだ。すなわち「知の具現化」とは取りも直さず「価値の創造」ということができよう。

この図1を,なぜイノベーション・ダイヤグラムと呼ぶのか。

それは,経済価値や社会価値を生み出すあらゆる改革行為としてのイノベーションは,「知の創造」と「知の具現化」(「価値の創造」)との連鎖的営みによって生まれるので,その連鎖をこのイノベーション・ダイヤグラムにすべて書き込むことができるからである。もとよりこの図は,樹木や竹の繁茂に類比できる。樹木もタケノコも,土壌から顔を出すやいなや,ぐんぐんと空に向かって成長する。しかしその成長はどこかで止まり,やがてその寿命が尽きて枯れてしまう。

それと同様に,付加価値の向上をめざして知を具現化していく「演繹」もまた,何度か繰り返すと最後には必ず行き止まってしまう。たとえば,ムーアの法則に従って3年で4倍の集積度を得てきたLSIは,2020年頃ついに電極間の距離が10ナノメートル以下になってしまう。すると,これ以上微細化をしても電子は,もはや粒ではなく波動関数の「波」として走るようになってしまうために,スピードが上がらなくなってしまう。かくて微細化をしても意味がなくなって,従来型の半導体産業は限界を迎える。このように,あるパラダイムSの手のひらの上で,「演繹」の繰り返しによって与えられ,いずれは行き止まりに達するイノベーションを「パラダイム持続型イノベーション」と呼ぼう(A→A’)。

行き止まりに突き当たったらどうするか。樹木は種を土壌に降らして新しい命をつくり,竹は土壌の中で地下茎を伸ばして新しいタケノコをつくる。土壌が豊かであれば,繁茂する根や地下茎が土壌を耕し,新しい芽を土壌の上に生み出すことであろう。それと同様に,いったん「帰納」をして本質に下りる(A→S)。すると土壌の中では「創発」すなわち「夜のサイエンス」が可能になり,ついには新しいパラダイムにまで到達することができる(S→P)。すると,その新しいパラダイムから出発して,「知の具現化」すなわち「演繹」の芽を伸ばすと,まったく新しい価値に行きつくことができる(P→A*)。このように「帰納」→「創発」→「演繹」という,土壌を介したイノベーションを,「パラダイム破壊型イノベーション」と呼ぼう(A→S→P→A*)。なお,結節点Pを「共鳴場」と呼ぼう。これは,「知の創造」に実存的欲求を見いだす人間と「知の具現化」に実存的欲求を見いだす人間とが,互いの欲求の違いを認め合いながらもその願いを共鳴し合える状況を作りだす場である。

ここでさらに,「知の創造」と「知の具現化」の2次元のイノベーション・ダイヤグラムを拡張し,図2に示したように第3次元として「知の越境」という次元を加えることで,イノベーション・ダイヤグラムは意味を深める。たとえばジェームズ・ワトソン(James D. Watson, 1928年- )とフランシス・クリック(Francis H. C. Crick, 1916-2004年)が,生物学から物理学の世界に越境することで,DNAの二重らせん構造が発見され,分子生物学のセントラル・ドグマが生まれたように,劇的なパラダイム破壊は時に学問分野を越境する知によって創造される。さらには,哲学者が積み上げてきたものから,科学者がまったく新しい示唆や着想を得ることもある。このように,物理学から生物学,さらには哲学へと「知の越境」を実際にやり遂げる知的営みを,「回遊」(transilience)と名付けておこう。人間にとってこの第4の推論の方法は,「まったく異なる評価空間に飛ぶ」ということである。

以上のイノベーション・ダイヤグラムの理解に立脚すると,1990年代に起きた「中央研究所の時代の終焉(しゅうえん)」とは,創発のプロセスを遮断することによってパラダイム破壊型イノベーションを殺すことであった。そして,そのミスジャッジは,すべてのイノベーションがパラダイム持続型イノベーションによるものであるとする誤解に基づくものであったことがわかる。

しかし米国は,実はその先にあるイノベーション・モデルを戦略的にめざしていたのだ。もう一度,図1のイノベーション・ダイヤグラムを眺めてみよう。この図の中で最も重要な要素は,実は「共鳴場」である。共鳴場とは,創発(知の創造)を人生のゴールとする人間と演繹(知の具現化と価値の創造)を人生のゴールとする人間が,お互いの人生の違いを認め合ったうえで,それでも相手の人生に共鳴して一緒に仕事をする「場」のことをいう。

大企業中央研究所においては,知の創造に特化した研究部門と,知の具現化に特化した開発部門とがそれぞれ個別に組織化されていた。それでも当初は,一緒に食事をしたり余暇を過ごしたりして,自発的自律的な共鳴場が形成されていた。しかし企業の各部門の目標が明確化され「効率化」されると,部門間のインタラクションは必然的に弱まりそれぞれ蛸壺(たこつぼ)化したあげく共鳴場は崩壊する。米国版SBIR制度は,まるでそのことを深く理解していたかのように,知の創造をしていた研究者たちに「『知の創造』と『知の具現化』の結節点Pに「共鳴場」を創れ。それこそが,これからの社会のあるべき姿なのだ」と力強く宣言したのだった。

しかもそれと同時に,米国連邦政府は,将来のパラダイム破壊型イノベーションを構想し,イノベーション・ダイヤグラムを社会の機能体システムに落とし込むことのできる人材を,研究者たちから募った。それがイノベーション・ソムリエたる「科学行政官」である。筆者が2002年と2014年に米国国立衛生研究所(NIH: National Institutes of Health)を訪れ,そこに集う若きポスドクたちに「将来何になりたいか」と問うたところ,ほとんど全員が「研究者ではなく科学行政官になりたい」と答えたのは印象的だった。それはまさに,蛸壺化した小さな世界よりもイノベーション・ダイヤグラムを自ら構想し描いていくことを決断し始めた科学者たちの姿にほかならなかった。

1993年に筆者は,フランスのある研究機関に招待され,コートダジュールのソフィア・アンティポリスで5年間を過ごした。そして1998年に日本に帰ってきてがくぜんとした。大企業が,その中央研究所を大幅に縮小させるか消滅させようとしていたからである。それは米国の追随ではあった。しかし,米国とは異なりSBIR制度で研究者たちにスモール・ビジネスをつくるよう促していない以上,パラダイム破壊型イノベーションの担い手がいなくなって日本は確実に漂流する。そしてその10~15年後にはまさに沈みゆく船になることだろう。そう筆者は直感した。

そこで筆者は,物性物理学の研究の手をいったん休めて,イノベーション戦略の研究とその実践を始めることとした。そのために研究所を辞めてハイテクベンチャー企業を起業すると同時に,職業安定所に行った。20年余り勤め上げた見返りとしての雇用保険をもらうためである。本稿の最後に,そこでのエピソードをつづっておこう。

それは,寒々しい東池袋のハローワークだった。不況はますます厳しく,並ぶ列はビルから出てホームレスに占拠された東池袋公園にまで延びていた。筆者はその最後尾に並んだ。自分の番がやってきたのは,並んで2時間たったころだった。そこで初めてわかったのは,雇用保険の手続きに先立って,まず職業の認定をするということだった。年老いた係官は,筆者に聞いた。

「ご職業は何? 何をしてたの?」

とっさの問いかけに筆者はうろたえ,出てきた言葉は

「科学者です」だった。係官は苦笑いしながら

「科学者ってのはね。職業じゃないんだよ。それは,子供が将来何になりたいか聞かれたときに言う言葉で,職業じゃない。まじめに答えて」と言った。

筆者は,まるで自分が役に立っていないと言われたような気がして,どぎまぎしながら,

「物理学者です」と答えた。彼はいら立ちながら

「もっと悪い」と言った。

筆者は,自分の人生を否定されたような気がして,強い口調で

「じゃあ,その職業分類表を見てみてください」と言った。

係官の目の前には,明らかに職業分類を掲載した分厚い本が置いてあるのだ。彼は筆者の剣幕に気圧(けお)されながら,そのページをめくり始めた。そして驚いた。なんとその第1ページ目,初めから3行目に「物理学研究者」というのがあったからだ。A01「科学研究者」がトップ。その小分類の1つ目が「理学研究者(011-00)」,2つ目が「数学研究者(011-01)」,そして3つ目が「物理学研究者(011-03)」である。筆者は,彼の30年以上にわたるキャリアの中で初めて出会った「科学者」であったのだろう。

このエピソードが示すように,やはり科学者というのは市民社会にとっては認知し得ない職業であるに違いない。20世紀産業社会のあだ花として立ち現れた職業であって,市民からみれば,いなくても構わない職業なのかもしれない。

しかし科学者が,研究者(A01)の中に自己を限定するのではなく,自らが創造した「知」をもって起業家(entrepreneur)になり,職業分類A01から飛び出るとき,パラダイム破壊型イノベーションの契機が生まれる。さらにはA01であることから飛び出て,イノベーション・ソムリエとして目利きの世界に入るとき,パラダイム破壊型イノベーションのグランドデザインを描けるようになる。

重要なことは,単機能の人間であることから脱し,「知の越境」ができる人間になることなのだ。スモール・ビジネスこそがパラダイム破壊型イノベーションを起こす。米国は見事にそれを証明した。日本も変わらねばならない。

京都大学大学院 総合生存学館(思修館)教授。1955年,福岡市生まれ。東京大学理学部物理学科卒業。同大学院理学系研究科物理学専攻修士課程修了,理学博士(東京大学)。米国ノートルダム大学客員研究員,NTT基礎研究所主幹研究員,仏国IMRA Europe招聘研究員,経団連21世紀政策研究所研究主幹,同志社大学大学院教授,英国ケンブリッジ大学クレアホール客員フェローなどを経て,2014年より現職。