2019 Volume 22 Issue 2 Pages 1-14

2019 Volume 22 Issue 2 Pages 1-14

購買企業とサプライヤーは伝統的に利害が対立する敵対関係にあったが,近年両者は協調的な関係を築くようになってきている。本研究では,このような購買企業とサプライヤーの関係性における変化を踏まえ,購買企業のサプライヤーに対する協調志向性がサプライヤー選択基準の重要度に及ぼす影響および先行要因が購買企業のサプライヤーに対する協調志向性に及ぼす影響について考察した。日本の製造業企業を対象として実施した調査に基づいて検討した結果,サプライヤーに対する協調志向性が主要な選択基準の重要度に及ぼす影響および先行要因がサプライヤーに対する協調志向性に及ぼす影響に関して,日本企業がアメリカなど日本以外の企業と異なる点があることが示された。その理由として,日本企業と日本以外の企業との購買取引における慣行の違いが考えられる。

生産財の購買においてサプライヤーを決定する際に用いられる選択基準については数多くの先行研究があり,選択基準の相対的重要度や購入製品のカテゴリー間で選択基準がどのように異なるかなどに関する研究に取り組まれてきた。1980年代以降,多くの購買企業はサプライヤーとの敵対的関係を転換し,サプライヤーと協調的関係を結ぶようになってきており(例えばHeide & John, 1990;Spekman, 1988),このような購買企業とサプライヤーの関係性における変化を踏まえ,購買企業とサプライヤーの関係性がサプライヤー選択基準に及ぼす影響や先行要因が購買企業とサプライヤーの関係性に及ぼす影響について議論されてきた。しかし,先行研究には課題も残されている。日本企業を対象とした研究は非常に少なく,特に,購買企業とサプライヤーの関係性が選択基準に及ぼす影響に関しては,日本企業を対象とする実証研究は行われていない。日本企業は,契約期間やサプライヤーの数といったサプライヤーとの関係性(例えば酒向,1998;伊丹,1988)や選択基準(例えばSako, 1992;藤本,1997)において日本以外の企業と異なることが指摘されている。

そこで本研究では,購買企業とサプライヤーの関係性が選択基準に及ぼす影響,および先行要因が購買企業とサプライヤーの関係性に及ぼす影響について,日本企業を対象とする調査に基づいて考察していく。その際,先行研究において,購買企業のサプライヤーに対する協調的関係への志向性が選択基準に影響を及ぼすことが示されているため,購買企業のサプライヤーに対する協調志向性が選択基準に及ぼす影響,および先行要因が購買企業のサプライヤーに対する協調志向性に及ぼす影響について検討する。

1960年代以降,サプライヤーを決定する際に用いられる選択基準間の相対的重要度について検討されてきた。選択基準に関する初期の研究であるDickson(1966)は,多岐にわたる選択基準の重要度について検討し,品質とデリバリーが選択基準として最も重要であることを明らかにした。1980年代に入ってからは,品質,価格,デリバリー,サービスがサプライヤー選択の際に用いられる主要な属性として取り上げられ,これらの選択基準における相対的重要度について議論された。Lehmann and O’Shaughnessy(1982)は,製品パフォーマンスに関する基準,経済性に関する基準,サプライヤーの協力に関する基準,サプライヤーの確実性に関する基準という4つに選択基準を分類し,これらの選択基準における相対的重要度について検討した1)。これらの選択基準はそれぞれ,品質,価格,サービス,デリバリーとほぼ同一とみることができる(Wilson, 1994)。分析の結果,これらの選択基準のなかで経済性基準(価格)と製品パフォーマンス基準(品質)が最も重要であることが示された。Wilson(1994)は,品質,価格,デリバリー,サービスという4つの属性を主要な選択基準として取り上げ,これらの選択基準のなかで品質の重要度が最も高いことを明らかにした。また,Bharadwaj(2004)も主要な4つの選択基準における相対的重要度について検証し,4つの選択基準のなかで品質が最も重要であることを確認した。一方,Simpson, Siguaw, and White(2002)は,購買企業との関係性や継続的改善など従来取り上げられてこなかった属性が近年サプライヤー評価基準として重視されてきていることを明らかにした。

2.2 購買企業とサプライヤーの関係性とサプライヤー選択基準1980年代以降,多くの購買企業はサプライヤーとの敵対的関係を転換し,サプライヤーと協調的関係を結ぶようになってきている(例えばSpekman, 1988;Dabholkar, Johnston, & Cathey, 1994;Ganesan, 1994)。敵対的関係では一方の利得が他方の犠牲のもとにもたらされるのに対し(Wilson, 1994),協調的関係は共通の目標と個別の目標を共同して達成するために協力的行動がとられる相互依存的関係と定義される(Cannon & Perreault, 1999;Anderson & Narus, 1990)。このような購買企業とサプライヤーの関係性における変化を引き起こしている要因として,グローバル化による競争激化や製品寿命の短期化,技術変化などが挙げられている(例えばSwift, 1995;Wilson, 1994;Kalafatis, 2002)。購買企業とサプライヤーの関係性における変化を踏まえ,先行研究では,いくつかの角度から購買企業とサプライヤーの関係性とサプライヤー選択基準との関係について議論されてきた。

購買企業とサプライヤーの関係性とサプライヤー選択基準との関係について論じた初期の研究であるCampbell(1985)は,サプライヤーに対して競争的な購買戦略と協調的な購買戦略における購買の特徴を比較し,両者の間で重視される選択基準が異なることを指摘した。余田(1997)は,利得の最大化の方向(サプライヤーと共同の利得の最大化を目指すか個別の利得の最大化を目指すか)によって購買戦略を識別し,購買戦略において共同の利得の最大化を目指すか個別の利得の最大化を目指すかによって異なった評価基準が重視されることを示した。Kannan and Tan(2004)は,サプライヤーとの協調を選択する購買企業とサプライヤーとの協調を選択しない購買企業との間で,品質などの選択基準における重要度に有意な差があることを確認した。

購買企業とサプライヤーの関係性における時代的変化がサプライヤー選択基準に及ぼす影響について指摘した研究もある。Wilson(1994)は,購買企業とサプライヤーは伝統的にお互いを敵対者と見做してきたが,近年グローバル市場で効果的に競争するために両者が協調的関係を持つようになってきていると主張した。その研究は,自らの分析結果と過去の研究(Lehmann & O’Shaughnessy, 1974;Evans, 1981;Lehmann & O’Shaughnessy, 1982)が示した分析結果とを比較し,1970年代から1990年代にかけて,時代とともに,品質,価格,デリバリー,サービスという4つの主要な選択基準の相対的重要度が変化してきていることを明らかにし,購買企業とサプライヤーの関係が敵対型から協調型に変化していることがこのような選択基準の重要度における変化に影響を及ぼしていると指摘した。

購買企業とサプライヤーの関係性における日本とアメリカとの差異とサプライヤー選択基準との関係を示した研究もある。藤本(1997)は,1980年代において日本の自動車メーカーとアメリカの自動車メーカーとの間で,部品購入におけるサプライヤー選択の方法が大きく異なっていたことを確認した。その研究によれば,アメリカの自動車メーカーでは部品の詳細設計図に基づいて入札を行い,主に入札価格を基準に複数の部品メーカーに発注するのが典型的であったが,日本の自動車メーカーはアメリカと異なり,設計図面が固まる以前のタイミングでいわゆる「開発コンペ」という異なるタイプの競争方式を採用していた。そして,継続的取引を前提にしている「開発コンペ」の場合,日本の自動車メーカーは価格のみならず,設計開発能力や長期的改善能力など,多面的,動態的基準を用いて部品メーカーを選定していたことが指摘された。

2.3 先行要因が購買企業とサプライヤーの関係性に及ぼす影響先行研究では,企業が取引相手と協調的関係を築く動機として,不確実性と依存度を管理したいと望むことがあげられている(Oliver, 1990;Pfeffer & Salancik, 2003;Cannon & Perreault, 1999)。Cannon and Perreault(1999)は,購買企業がサプライヤーと協調的関係を結ぶ動機と考えられる不確実性と依存度がサプライ市場の外部的特徴と購買企業の内部的状況に起因すると想定し,これらの外部的特徴や内部的状況が先行要因として購買企業におけるサプライヤーとの関係性に及ぼす影響について検討した。購買企業におけるサプライヤーとの関係性に影響を及ぼす外部的特徴として,その研究はサプライ市場の変動性とサプライヤーの代替可能性を取り上げた。サプライ市場の変動性は購入製品における価格や技術などが変化する程度を示し,サプライヤーの代替可能性は,ニーズを満たす代替ソースを持っている程度を示している。分析の結果,サプライ市場の変動性が高い場合やサプライヤーの代替可能性が低い場合,購買企業はサプライヤーとの緊密な関係を選ぼうとすることが明らかになった。また,サプライヤーとの関係性に影響を及ぼす購買企業の内部的状況として,その研究は購入製品の重要性と複雑性を取り上げた。購入製品の重要性は購入製品が重要であると購買企業が知覚する程度を示し,購入製品の複雑性は購入製品が複雑で分かりにくいと購買企業が認識する程度を示している。分析の結果,購入製品の重要性や複雑性が高まると,購買企業はサプライヤーとの緊密な関係を選ぼうとすることが確認された。

サプライ市場の外部的特徴がサプライヤーとの依存関係に影響を及ぼし,依存関係がサプライヤーとの関係性に影響を及ぼすことも示されている。Pfeffer and Salancik(2003)では,重要な購入製品が少数の企業によって支配されると依存関係が生じ,相互依存関係において不確実な結果や不利な結果をもたらすような問題がある場合,協調の必要性が非常に高くなることが指摘された。

購買企業の内部的状況が依存度に影響を及ぼし,依存度が購買企業とサプライヤーの関係性に影響を及ぼすことも明らかにされている。金・山田(2006)は,購入製品の重要性が高まるとサプライヤーへの依存度が高まり,サプライヤーへの依存度が高まると購買企業はサプライヤーとより緊密な関係を保つ傾向があることを確認した。Campbell(1985)では,購入品の複雑性が高まると購買企業とサプライヤーとの相互依存度が高まり,協調的購買戦略が採用される傾向が高まることが指摘された。

2.4 先行研究の課題と本研究の目的上に述べたように,先行研究では購買企業とサプライヤーの関係性がサプライヤー選択基準に及ぼす影響,および先行要因が購買企業とサプライヤーの関係性に及ぼす影響について議論されてきた。しかし,日本企業を対象とした研究はほとんど行われておらず,特に購買企業とサプライヤーの関係性が選択基準に及ぼす影響に関しては,日本企業を対象とした実証研究は試みられていない。日本企業は,サプライヤーとの関係性や選択基準において日本以外の企業と異なることが指摘されている。例えば,酒向(1998)は日本企業におけるサプライヤーとの関係性の特徴として長期継続的取引をあげている。自動車メーカーと部品メーカーとの関係では,アメリカとの比較における日本の特徴として,サプライヤーの数が少ないこと(伊丹,1988;Asanuma, 1992),契約期間が長いこと(藤本,1998;Asanuma, 1992),対面コミュニケーションが重視され(Dyer, 1994),開発段階での接触が頻繁であること(藤本,1998)が指摘されている。Sako(1992)は,電子機器メーカーとサプライヤーの関係に関して日本と英国との比較を行い,日本の特徴として取引が長期にわたって継続すること,コミュニケーションの頻度が高いこと,サプライヤー当たりの顧客数が少ないことを指摘している。選択基準に関しては,アメリカの自動車メーカーでは入札価格が重視されるのに対し,日本の自動車メーカーでは多面的,動態的基準が用いられていたことが示されており(藤本,1997),英国の電子機器メーカーでは価格が重視されてきたのに対し,日本の電子機器メーカーでは価格だけでなく品質やデリバリーも考慮されることが示されている(Sako, 1992)。従って,本研究では購買企業とサプライヤーの関係性が選択基準に及ぼす影響,および先行要因が購買企業とサプライヤーの関係性に及ぼす影響について,日本の製造業企業の購買担当者を対象とする調査に基づいて検討する。

購買企業とサプライヤーの関係性がサプライヤー選択基準に及ぼす影響に関しては,先行研究によって,購買企業のサプライヤーに対する協調的関係への志向性が選択基準の重要度に影響を及ぼすことが指摘されている。Campbell(1985)では,購買戦略がサプライヤーに対して協調的か競争的かにより重視される選択基準が異なることが示されている。また,Kannan and Tan(2004)では,購買企業がサプライヤーとの協調を選ぶか否かによって選択基準の重要度に差があること明らかにされている。そこで本研究では,購買企業のサプライヤーに対する協調志向性が選択基準の重要度に及ぼす影響,および先行要因が購買企業のサプライヤーに対する協調志向性に及ぼす影響について検討していく。

本研究では,Cannon and Perreault(1999)に従い,サプライ市場の外部的特徴としてサプライ市場の変動性とサプライヤーの代替可能性を,購買企業の内部的状況として購入製品の重要性と複雑性を取り上げ,先行要因として購買企業のサプライヤーに対する協調志向性に及ぼす影響について考察する。

サプライ市場の変動性は,購入製品における価格,技術,サポート,入手可能性などがサプライ市場で変動する程度を示している(Cannon & Perreault, 1999)。Noordewier, John, and Nevin(1990)は,環境不確実性について購買取引を取り巻く環境における予測できない変化と定義し,価格や入手可能性などの環境不確実性が高い場合に,サプライヤーとの関係的ガバナンスが高まると購買企業のパフォーマンスが高まることを確認している。Cannon and Perreault(1999)では,サプライ市場の変動性が高まると購買企業はサプライヤーとの緊密な関係を選ぼうとすることが確認されている。その理由として,サプライ市場の変動性は購買企業の不確実性やリスクを高め,こうした状況では購買企業はサプライヤーと緊密な関係を結ぶことで将来の動向を管理する機会を得られることがあげられている。また,Cannon and Perreault(1999)ではサプライ市場の変動性が不確実性をもたらすことが指摘され,Pilling, Crosby, and Jackson(1994)では不確実性が高まると購買企業の取引コストが上昇し,取引コストが上昇すると購買企業がサプライヤーとの関係を重視する傾向が高まることが確認されている。その一方で,Heide and John(1990)は技術の予測不能性に対する知覚がサプライヤーとの関係継続の見込みを低下させ,サプライヤーとの関係継続の見込みが低下するとサプライヤーとの共同行動が弱まることを明らかにしている。しかし,その研究では技術の予測不能性による影響のみについて示され,価格や入手可能性などを含めた多面的な市場変動要因が及ぼす影響について検討されていない。従って,サプライ市場の変動性が高い場合,購買企業はサプライヤーとの緊密な関係を選ぶと考え,以下の仮説を設定した。

仮説1-1:サプライ市場の変動性は,購買企業のサプライヤーに対する協調志向性にプラスの影響を与える

サプライヤーの代替可能性は,購買企業が購買の必要性を満たすための代替供給源を確保している程度を示している。サプライヤーの代替可能性が低下すると購買企業の不確実性や依存度が高まり,これらの不確実性や依存度を低減させるため,購買企業はサプライヤーとの緊密な関係を選ぼうとすることが指摘されている(Cannon & Perreault, 1999;Hutt & Speh, 2004)。金・山田(2006)は,代替サプライヤーが少なければサプライヤーへの依存度が高まり,サプライヤーへの依存度が高まると,購買企業はサプライヤーとより緊密な関係を保つ傾向があることを明らかにしている。従って,以下の仮説を設定した。

仮説1-2:サプライヤーの代替可能性は,購買企業のサプライヤーに対する協調志向性にマイナスの影響を与える

購入製品の重要性は,購入製品が財務的,戦略的に重要で影響力が大きいと購買企業が認識する程度を示している。Hutt and Speh(2004)は,購買企業が戦略品と非戦略品とを識別し,戦略品の購買ではサプライヤーとの緊密な関係を求め,非戦略品の購買ではサプライヤーと距離を置いた独立した関係をベースにすると指摘している。Sriram, Krapfel, and Spekman(1992)は,購買取引の重要性はサプライヤーに対する依存度にプラスの影響を与え,依存度は取引コストにプラスの影響を与え,さらに依存度と取引コストはともに購買企業がサプライヤーとより協調的な関係を選択する意思決定にプラスの影響を与えることを明らかにしている。従って,以下の仮説を設定した。

仮説1-3:購入製品の重要性は,購買企業のサプライヤーに対する協調志向性にプラスの影響を与える

購入製品の複雑性は,購買意思決定の評価や購買後におけるサプライヤーのパフォーマンスの明確化を困難にする程度を示している。Hutt and Speh(2004)は,購入製品の複雑性が高まると購買企業はサプライヤーと緊密な関係を築こうとする傾向があることを指摘している。その理由として,購入製品の複雑性が高まると購買意思決定における不明瞭さやリスクが高まるため,購買企業はサプライヤーと緊密な関係を結ぶことで不明瞭さやリスクを低減しようとすることがあげられている(Cannon & Perreault, 1999)。Kaufmann and Carter(2006)は,国際調達において,購入製品が複雑になるほど購買企業はサプライヤーと緊密な関係を結ぼうとすることを確認している。従って,以下の仮説を設定した。

仮説1-4:購入製品の複雑性は,購買企業のサプライヤーに対する協調志向性にプラスの影響を与える

3.2 購買企業のサプライヤーに対する協調志向性が選択基準の重要度に及ぼす影響本研究では,購買企業のサプライヤーに対する協調志向性がサプライヤーの決定に際して購買企業によって用いられる主要な選択基準とされてきた品質,サービス,価格,デリバリーの重要度に及ぼす影響について考察する。

Campbell(1985)は,協調的な購買戦略と競争的な購買戦略との間で購買の特徴を比較し,協調的な購買戦略では品質が重視されると指摘している。Swift(1995)は,サプライヤーとの協調的関係を志向し,一社購買を選好する購買責任者が,サプライヤーに対して競争的アプローチを志向し,複数社購買を選好する購買責任者よりも,選択基準として品質の信頼性を重視することを明らかにしている。また,Kannan and Tan(2004)は,サプライヤーとの協調を選択する購買企業がサプライヤーとの協調を選択しない購買企業よりも,選択基準として品質へのコミットメントを重視することを確認した。従って,以下の仮説を設定した。

仮説2-1:購買企業のサプライヤーに対する協調志向性は,選択基準における品質の重要度にプラスの影響を与える

Swift(1995)は,サプライヤーとの協調的関係を志向し,一社購買を選好する購買責任者が,サプライヤーに対して競争的アプローチを志向し,複数社購買を選好する購買責任者よりも,選択基準として技術面のサポートを重視することを示している。Kannan and Tan(2004)では,サプライヤーとの協調を選ぶ購買企業が,サプライヤーとの協調を選ばない購買企業よりも,評価基準としてサービスおよび緊急事態,問題発生,特別な依頼への迅速な対応を重視することが確認された。従って,以下の仮説を設定した。

仮説2-2:購買企業のサプライヤーに対する協調志向性は,選択基準におけるサービスの重要度にプラスの影響を与える

Campbell(1985)は,協調的な購買戦略と競争的な購買戦略とを対比し,競争的な購買戦略では価格が重視されると指摘している。Swift(1995)は,サプライヤーに対して競争的アプローチを志向し,複数社購買を選好する購買責任者が,サプライヤーとの協調的関係を志向し,一社購買を選好する購買責任者よりも選択基準として価格の低さを重視し,一社購買を選好する購買責任者は,複数社購買を選好する購買責任者よりも選択基準として総合的なコストを重視することを明らかにしている。また,余田(1997)は,サプライヤーと共同の利得の最大化を目指す購買戦略と個別の利得の最大化を目指す購買戦略との間における購買の特徴を比較し,協調志向性が低く個別の利得の最大化を目指す購買戦略では,評価基準として価格が重視されることを示している。従って,以下の仮説を設定した。

仮説2-3:購買企業のサプライヤーに対する協調志向性は,選択基準における価格の重要度にマイナスの影響を与える

Swift(1995)は,サプライヤーに対して競争的アプローチを志向し,複数社購買を選好する購買責任者とサプライヤーとの協調的関係を志向し,一社購買を選好する購買責任者との間で,選択基準におけるデリバリーの約束遵守能力の重要度に有意な差がないことを指摘している。しかしながら,Wilson(1994)は過去の研究のレビューと自らの分析結果に基づき,1970年代から1990年代にかけて品質やサービスの相対的需要度が上昇する一方で,デリバリーの相対的重要度が低下する傾向がみられることを明らかにしている。そして,競争が激化しているグローバル市場で効果的に競争するために,購買企業とサプライヤーの関係が敵対型から戦略的協調型に変化していることがデリバリーにおける重要度の低下に影響を及ぼしていると指摘した。また,余田(1997)は,共同の利得の最大化を目指すか個別の利得の最大化を目指すかによって購買戦略を対比し,協調志向性が低く個別の利得の最大化を目指す購買戦略では,評価基準として納期が重視されることを示している。以上から,協調志向性が高まると選択基準におけるデリバリーの重要度が低下すると考え,以下の仮説を設定した。

仮説2-4:購買企業のサプライヤーに対する協調志向性は,選択基準におけるデリバリーの重要度にマイナスの影響を与える

本研究では,購買企業のサプライヤーに対する協調志向性が選択基準の重要度に及ぼす影響について,先行研究に基づいて仮説を設定した。しかし,協調志向性と選択基準の重要度との因果関係については,本研究の仮説で示した因果の方向とは逆に,選択基準の重要度が協調志向性に影響を及ぼすことも考えられる。このため,先行研究のレビューにより,協調志向性と選択基準の重要度との間における因果の方向性について検討した。

先行研究では,購買企業とサプライヤーの関係性が選択基準の重要度に影響を及ぼすことが報告されている。Campbell(1985)によるヨーロッパの包装業界を対象とした研究では,購入製品の特徴および購買企業の業界,企業,購買担当者個人の特徴が購買戦略に影響を及ぼすことが示された上で,購買戦略がサプライヤーに対して競争的であるか協調的であるかが選択基準の重要度に影響を及ぼすことが指摘されている。Swift(1995)によるアメリカ企業を対象とした研究は,協調的関係を志向し,一社購買を選好する購買責任者と競争的アプローチを志向し,複数社購買を選好する購買責任者との間で選択基準の重要度が異なるか否かについて検討した。その研究は,独立変数である購買選好の測定項目として企業規模や環境変数の影響を受けない購買責任者の一社購買に対する姿勢や考え方を設定して分析を行った。その結果,購買責任者の購買選好(一社購買か複数社購買か)が独立変数として従属変数である選択基準の重要度に影響を及ぼすと報告している。

以上の議論から,協調志向性と選択基準の重要度との因果関係については,協調志向性が選択基準の重要度に影響を及ぼすと考え,仮説を設定した。

3.3 追加的調査購買企業の協調志向性と選択基準の重要度との間における因果の方向性については,先行研究に基づき協調志向性が選択基準の重要度に影響を及ぼすと考え仮説を設定したが,日本企業の購買実務家に対して追加的に行ったインタビュー調査により仮説設定における議論を補完した。

インタビューは,2017年5月~2017年11月に自動車メーカー,電子部品メーカー,空運会社,重電機メーカーの購買担当者に石油・金属製品メーカーの元購買責任者で日本サプライマネジメント協会に所属する購買専門家を加えた5社の購買実務家を対象に実施した2)。インタビューは面談を基本としたが,インタビュー対象者の都合から面談できなかった重電機メーカーの購買担当者には電子メールで質問し,回答を得た3)。

購買実務家へのインタビューでは,5社の購買実務家に対し,

(1)どのような要因がサプライヤーに対する協調志向性に影響を及ぼすか

(2)協調志向性と選択基準の重要度との間における因果の方向

について質問した。その結果,インタビュー対象とした5社うち4社の購買実務家は,質問(1)に対して,市場の変動性,不安定性やサプライヤーの代替可能性といったサプライ市場の状況,購入製品の重要性や複雑性という購買の状況,およびサプライヤーの能力やパフォーマンスが協調志向性に影響を及ぼすと回答した。また,これらの4社の購買実務家は,質問(2)に対して,質問(1)への回答で示された要因に基づいてまず協調性に関する購買戦略を決定し,その上で選択基準によるサプライヤーのスクリーニングを行うと指摘し,協調志向性が選択基準の重要度に影響を及ぼすと回答した。一方,5社のうち1社の購買実務家は,質問(1)に対して,サプライヤーの代替可能性と選択基準の重要度が協調志向性に影響を及ぼすと回答した。また,この購買実務家は質問(2)に対して,サプライヤーが限定されサプライヤーの代替可能性が低い場合,まず協調性に関する購買戦略を決定した上で選択基準によるサプライヤーのスクリーニングを行うと指摘し,協調志向性が選択基準の重要度に影響を及ぼすと回答した。一方,代替サプライヤーが一定程度存在し,サプライヤーの代替可能性が高い場合は,選択基準の重要度を勘案して協調性に関する購買戦略を決めると指摘し,選択基準の重要度が協調志向性に影響を及ぼすと回答した。

このように追加的インタビューでは,協調志向性と選択基準の重要度との因果関係について,協調志向性が選択基準の重要度に影響を及ぼすことが追認された。

本研究では,日本の製造業企業に所属する購買担当者を対象として,2014年2月下旬インターネット調査を実施した。インターネット調査では,調査会社楽天リサーチ株式会社(現楽天インサイト株式会社)のBtoBパネルを用いて回収した729人にスクリーニング質問を行い,本研究の調査対象に適合する200サンプルを抽出した。サンプルの抽出に際しては,被験者が購買に関してどの程度関わっているか質問し,購買における評価,選択,意思決定の最終決裁をしているか,または購買における評価,選択,意思決定に関わっていることを抽出の条件とした。

まず,Cannon and Perreault(1999)に従い,被験者には被験者が最近取引した主要なサプライヤー1社を選択してもらった。主要なサプライヤーを選択してもらったのは被験者にサプライヤーとの関係を明確にしてもらうためである。その一方で,このサプライヤーが重要であるかそうでないか,代表的であるかそうでないか,新しいか古いか,頻繁な取引先か1回限りの取引先かについては,特段考慮せずにサプライヤーを選択するように被験者に依頼した。その上で,このサプライヤーおよび最近被験者が関わったこのサプライヤーとの購買取引に関して質問し,

(1)このサプライヤーに対する被験者が所属する会社の協調志向性

(2)この取引での購入製品におけるサプライ市場の変動性,サプライヤーの代替可能性,重要性,複雑性

について回答してもらった。厳密にいえば,協調志向性については,取引した時点での協調志向性を測定すべきであるが,今回の調査では協調志向性を明確にとらえるため,現時点における協調志向性について質問した。しかし,取引は最近行われたものであるため,協調志向性が変化している可能性は小さく,取引時点における協調志向性としてとらえることができると考えられる。次に,この取引においてサプライヤーを意思決定した際に,品質,サービス,価格,デリバリーを選択基準としてどの程度重視したか回答してもらった。

回答が得られた200サンプルから,リッカート尺度の回答がほとんど同じ数字であり,明らかに不自然で信頼性に欠けると考えられる33サンプルを除いた167サンプルを分析に用いた。分析に用いた167のサンプルのうち,上場企業に所属する購買担当者のサンプル数が98,非上場企業に所属する購買担当者のサンプル数が69であった。被験者の所属する企業の業種,従業員数,売上高の概要は表1に示すとおりである。

| N | % | N | % | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 業種 | 従業員数 | ||||

| 食料品 | 11 | 6.59 | 300人未満 | 31 | 18.56 |

| 繊維 | 1 | 0.60 | 300~1,000人未満 | 40 | 23.95 |

| 紙・パルプ | 3 | 1.80 | 1,000~5,000人未満 | 46 | 27.54 |

| 化学 | 22 | 13.17 | 5,000~10,000人未満 | 11 | 6.59 |

| ゴム製品 | 2 | 1.20 | 10,000人以上 | 38 | 22.75 |

| ガラス・土石製品 | 3 | 1.80 | 不明 | 1 | 0.60 |

| 鉄鋼 | 7 | 4.19 | 合計 | 167 | 100.00 |

| 金属製品 | 9 | 5.39 | |||

| 機械 | 19 | 11.38 | 売上高 | ||

| 電気機械 | 37 | 22.16 | 300億円未満 | 53 | 31.74 |

| 輸送機器 | 30 | 17.96 | 300~1,000億円未満 | 27 | 16.17 |

| その他製品 | 23 | 13.77 | 1,000~3,000億円未満 | 24 | 14.37 |

| 合計 | 167 | 100.00 | 3,000億円~1兆円未満 | 24 | 14.37 |

| 1兆円以上 | 29 | 17.37 | |||

| 不明 | 10 | 5.99 | |||

| 合計 | 167 | 100.00 |

本研究における構成概念の測定尺度は,先行研究において信頼性や妥当性が検証されているものを採用し,7件法のリッカート尺度を用いて測定した(付属資料1参照)。購買企業のサプライヤーに対する協調志向性はCannon and Perreault(1999)による協調的規範の測定尺度を採用した。その研究の尺度は購買企業とサプライヤーの双方における協調志向性を測定しているため,本研究の目的である購買企業における協調志向性の測定尺度に一部修正した。サプライ市場の変動性,サプライヤーの代替可能性は,Cannon and Perreault(1999)による買い手―売り手の関係性における先行要因の測定尺度を採用し,購入製品の重要性,購入製品の複雑性は,Cannon and Perreault(1999)による買い手―売り手の関係性における先行要因およびCannon and Homburg(2001)によるコントロール変数の測定尺度を採用した。また,購買企業がサプライヤーを決定する際に用いる主要な選択基準の重要度については,Bharadwaj(2004)による品質,サービス,価格,デリバリーの重要度における測定尺度を採用し,「極めて重視する」から「全く重視しない」までの7件法リッカート尺度を用いて測定した。デリバリーの重要度については,その研究の測定尺度が事務処理能力などデリバリーに直接関連しない測定尺度を含んでいるため,これらの測定尺度を取り除く一部修正を行った。

購買企業の従業員数,購買企業の売上高,購買企業とサプライヤーの取引期間が購買企業のサプライヤーに対する協調志向性および選択基準の重要度に及ぼす影響を統制するため,これらの変数をモデルに導入した。取引期間は年数で回答を得たが,従業員数と売上高については人数や金額ではなく範囲で回答を得たので,ダミー変数として扱った。従業員数については,1,000人以上を従業員が多い企業,1,000人未満を従業員が少ない企業とした。売上高については,年間売上高1,000億円以上を売上高が大きい企業,年間売上高1,000億円未満を売上高が小さい企業とした。また,従業員数において1つの欠損値,売上高において10の欠損値があったので,これらの欠損値はダミー変数化した上で平均値で置換して分析した。

本研究では,独立変数と従属変数のデータが単一の回答者から収集されたため,コモン・メソッド・バイアスが生じる可能性がある。そのため,Harmanの単一因子検定を実行した(Podsakoff & Organ, 1986)。協調志向性,サプライ市場の変動性,サプライヤーの代替可能性,購入製品の重要性,購入製品の複雑性,主要な4つの選択基準における重要度,コントロール変数に関する質問項目(項目の合計数=28)を用いて,固有値1以上を因子抽出の条件とする探索的因子分析(回転なし)を行った結果,7つの因子が抽出され,第1因子の寄与率は22.936%であった。従って,コモン・メソッド・バイアスは問題とならないことが確認された4)。

仮説モデルの分析には,PLS構造方程式モデルを用いた5)。Anderson and Gerbing(1988)の2ステップ・アプローチに基づき,分析の第1ステップとしてPLSにより測定モデルを推定し,測定尺度の信頼性と妥当性について検討した6)。測定尺度の信頼性については,Cronbachのα係数とComposite Reliability(CR)により検証した。その結果,サプライヤーの代替可能性のα係数は.531とやや低かったが,協調志向性,サプライ市場の変動性,購入製品の重要性,購入製品の複雑性,主要な選択基準の重要度におけるα係数は.70以上となった(Nunnally, 1978)。一方,CRはすべての構成概念について.70以上になった(Hair, Anderson, Tathan, & Black, 1998)。従って,測定尺度について十分な信頼性が確認された。

収束妥当性はAverage Variance Extracted(AVE)を基準として検討した。AVEはすべての構成概念において.50を上回る値となっており,十分な収束妥当性が確認された(Bagozzi & Yi, 1988;Fornell & Larcker, 1981)。弁別妥当性については,各構成概念のAVEが潜在変数間のHighest Shared Variance(HSV)を上回るかどうかを基準として検証した結果,すべての構成概念においてAVEがHSVを上回っていた。従って,測定尺度は十分な弁別妥当性を持つことが確認された(Fornell & Larcker, 1981)。

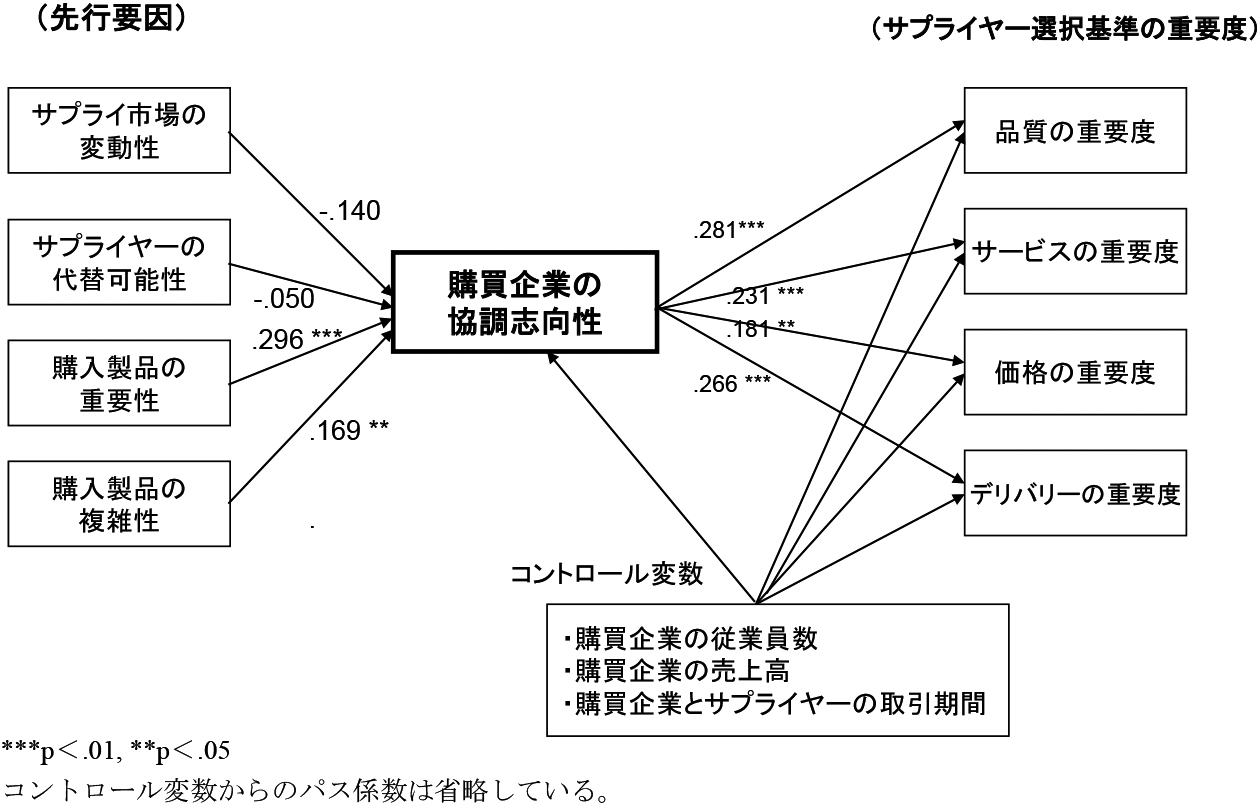

次に,第2ステップとして仮説で示した構成概念間の因果関係について検証した(図1)7)。先行要因が購買企業のサプライヤーに対する協調志向性に及ぼす影響については,購入製品の重要性が協調志向性にプラスの影響を与えており(β = .296, p < .01),購入製品の複雑性も協調志向性にプラスの影響を与えていた(β = .169, p < .05)。従って,仮説1-3と仮説1-4は支持された。一方,サプライ市場の変動性は協調志向性に有意な影響を与えておらず(β = –.140, p > .10),サプライヤーの代替可能性が協調志向性に与える影響も有意ではなかった(β = –.050, p > .10)。従って,仮説1-1と仮説1-2は棄却された。

仮説モデルの検証結果

購買企業のサプライヤーに対する協調志向性が選択基準の重要度に及ぼす影響では,協調志向性は品質の重要度(β = .281, p < .01)とサービスの重要度(β = .231, p < .01)にプラスの影響を与えていた。従って,仮説2-1と仮説2-2は支持された。一方,協調志向性は価格の重要度(β = .181, p < .05)とデリバリーの重要度(β = .266, p < .01)に対して,仮説とは逆にプラスの影響を与えていた。従って,仮説2-3と仮説2-4は棄却された。

日本の製造業企業に所属する購買担当者を対象に調査を実施し,PLS構造方程式を用いて仮説モデルを推定したところ,先行要因が購買企業のサプライヤーに対する協調志向性に及ぼす影響,および購買企業のサプライヤーに対する協調志向性が選択基準の重要度に及ぼす影響が明らかになった。先行要因が協調志向性に及ぼす影響では,購買企業における購入製品の重要性,複雑性が協調志向性にプラスの影響を与えており,仮説が支持された。これらの分析結果は,日本企業においても,購買でのサプライヤーに対する協調志向性の形成において,購入製品の重要性や複雑性が重要な要素であることを示している。

一方,サプライ市場の変動性は協調志向性に有意な影響を与えておらず,仮説は棄却された。この結果は,日本企業において,サプライ市場の変動性が協調志向性に与える影響が一様ではなく,価格変動や技術変化,製品特性の変化など市場変動性のタイプや特徴によって異なることを示している可能性がある。従って,サプライ市場の変動性における様々な要因が日本企業の協調志向性に与える影響についてさらなる検討が求められる。

また,サプライヤーの代替可能性は協調志向性に有意な影響を与えておらず,仮説は棄却された。この結果は,日本企業において,サプライヤーの代替可能性が低い場合,購買企業は必ずしもサプライヤーとの緊密な関係を選ばないことを示している。すなわち,日本企業においては,サプライヤーの代替可能性が低い場合,購買企業によってはサプライヤーとの緊密な関係を選ばずに,別の購入製品への切り替えや内製化により不確実性や依存度を低減させると考えられる。こうした手段が可能かどうかは日本の購買企業における製造や技術の対応力によって左右される可能性があり,これらの要因による影響に関して検討が必要だろう。

協調志向性が選択基準の重要度に及ぼす影響では,協調志向性は主要な選択基準とされている品質,サービスの重要度にプラスの影響を与えており,仮説が支持された。この結果は,日本企業においても,購買での協調志向性が高まると品質や技術サポートなどのサービスにおける重要度が高まることを示している。

一方,協調志向性は価格の重要度にプラスの影響を与えており,仮説は棄却された。このような結果が示された理由として,日本企業とアメリカや英国など日本以外の企業との間における購買取引での価格慣行の違いが考えられる。日本企業における価格慣行の特徴として,協調的関係に基づく長期的取引において,購買企業がサプライヤーの合理化や設計改善に向けた継続的努力による原価低減を見込んで,一定期間(例えば6ヵ月)毎に価格の引下げを求めることが指摘されている(Cusumano & Takeishi, 1991;Sako, 1992;Asanuma, 1992)。一方,Cusumano and Takeishi(1991)は,アメリカでは自動車メーカーがサプライヤーに対して競争激化などの理由から価格引き下げを求めたときに,サプライヤーが負担を共有するという慣行はないと述べている。従って,日本企業がサプライヤーと協調的関係を結ぶ場合,取引が長期にわたることが予想されるため,コスト削減により価格引き下げを達成する力を持っているサプライヤーを選択することが極めて重要となる。日本企業が長期的取引を想定した協調的関係を結ぶ場合,長期的取引を想定していない競争的アプローチを採用する場合よりもサプライヤーの価格や価格引き下げ能力が長期にわたり大きな影響を及ぼすため,サプライヤー選択における価格の重要度が高まると考えられる。

協調志向性はデリバリーの重要度にプラスの影響を与えており,仮説は棄却された。このような結果が示された理由として,日本企業とアメリカなど日本以外の企業との間におけるサプライヤー製品の納入方式の違いが考えられる。日本企業の特徴として,協調的で長期的な関係を保っている購買企業とサプライヤーとの間で,ジャスト・イン・タイムにより購買企業とサプライヤーの生産活動が緊密に連動していることが報告されている(Cusumano & Takeishi, 1991;藤本,1997;Asanuma, 1989)。一方,アメリカの自動車産業ではジャスト・イン・タイムや「カンバン方式」が慣行として十分普及していないことが指摘されている(平野,1998;Asanuma, 1992)。従って,日本の購買企業がサプライヤーと協調的関係を築く場合,取引が長期にわたると想定されるため,生産活動に影響を及ぼすタイムリーなデリバリーを保証する能力を持つサプライヤーを選択することが極めて重要となる。日本企業が長期的取引を想定した協調的関係を結ぶ場合,長期的取引を想定しない競争的アプローチを採用する場合よりもタイムリーなデリバリーが生産活動に長期にわたり大きな影響を及ぼすため,サプライヤー選択におけるデリバリーの重要度が高まると考えられる。

本研究の分析結果では,協調志向性は品質,サービスの重要度にプラスの影響を及ぼすとともに,上に述べたような日本企業における取引慣行の特徴を反映し,価格,デリバリーの重要度にもプラスの影響を及ぼしていた。すなわち,協調志向性は主要な選択基準とされてきた品質,サービス,価格,デリバリーのすべての重要度に対してプラスの影響を及ぼしていた。このような結果は,日本企業がサプライヤーと協調的関係を築く場合,長期的取引が想定されるため品質,サービス,価格,デリバリーにおいて高い能力を持つサプライヤーを選択することが重要であることを示している。日本企業がサプライヤーと長期的取引を想定した協調的関係を築く場合,長期的取引を想定しない競争的アプローチを採用する場合よりも品質,サービス,価格,デリバリーが長期にわたり影響を及ぼすため,これらの選択基準の重要度が高まると考えられる。

本研究の学術的意義は,先行要因が購買企業とサプライヤーの関係性に及ぼす影響および購買企業とサプライヤーの関係性が選択基準の重要度に及ぼす影響について,日本企業における特徴を示したことである。これらの点に関して日本企業を対象とした研究はほとんど行われておらず,特に購買企業とサプライヤーの関係性が選択基準に及ぼす影響に関しては,日本企業を対象とする実証研究は試みられていない。日本企業は,契約期間やサプライヤーの数といったサプライヤーとの関係性や選択基準において日本以外の企業と異なることが指摘されている。

本研究の分析結果により,先行要因が購買企業とサプライヤーの関係性に及ぼす影響では,サプライ市場の変動性とサプライヤーの代替可能性が購買企業の協調志向性に及ぼす影響について,日本企業が日本以外の企業と異なる購買行動を示すことが示唆された。また,購買企業とサプライヤーの関係性が選択基準に及ぼす影響では,購買企業の協調志向性が選択基準における価格およびデリバリーの重要度に及ぼす影響が日本企業と日本以外の企業との間で異なることが示された。この理由として,日本企業と日本以外の企業との購買取引における慣行の違いが考えられる。日本企業と日本以外の企業との間においては,購買取引での価格慣行およびサプライヤー製品の納入方式に違いがあることが指摘されている。

一方,本研究の実務的意義として,日本企業を対象とした生産財のマーケティングについて,いくつかの示唆が得られた。第1に,購入製品の重要性や複雑性は購買企業の協調志向性にプラスの影響を与えることが確認された。この結果を踏まえると,日本の顧客企業へのマーケティングでは,サプライヤーは顧客企業における購入製品の重要性や複雑性が顧客企業の協調志向性に及ぼす影響を把握した上で顧客との関係性に関する戦略を検討することが求められよう。すなわち,顧客企業の購入製品における重要性や複雑性が高い場合は顧客企業の協調志向性が高くなる傾向があるため,顧客企業と緊密な関係を結ぶ戦略が有効であり,逆に購入製品の重要性や複雑性が低い場合は顧客企業の協調志向性が低いため,顧客企業と一定の距離を置いた市場取引を基本戦略とすべきであろう。第2に,日本企業のサプライヤーに対する協調志向性は選択基準における品質,サービスの重要度にプラスの影響を与えることが確認された。サプライヤーは日本の顧客企業へのマーケティングにおいて,顧客企業の協調志向性を識別した上で,顧客企業における選択基準の重要度を把握することが必要であろう。特に,顧客企業のサプライヤーに対する協調志向性が高いと考えられる場合は,顧客企業における品質,サービスの重要度が高いため,サプライヤーは高い製品品質とともに技術サポートなどにおける高い水準のサービスを確立し,これらの点についてマーケティングで強調することが重要であろう。また,仮説は支持されなかったが,日本企業のサプライヤーに対する協調志向性は価格とデリバリーの重要度にもプラスの影響を与えるという結果が示された。日本の顧客企業の協調志向性が高い場合,サプライヤーはコスト低減力を確立した上で顧客企業のニーズに応えた価格対応を行うとともに,正確できめ細かいデリバリー体制を構築する必要があろう。

本研究によっていくつかの有意義な結果が得られたが,一方で限界と課題も残されている。本研究では先行要因と協調志向性との関係および協調志向性と選択基準の重要度との関係に関するいくつかの仮説が支持されなかった。これらの仮説については日本企業が日本以外の企業と異なる購買の特徴を有することを示唆しており,日本企業の特徴についてさらなる考察が必要である。第1に,先行要因が購買企業の協調志向性に及ぼす影響では,サプライ市場の変動性,サプライヤーの代替可能性が協調志向性に与える影響に関する仮説が支持されなかった。サプライ市場の変動性が協調志向性に与える影響では,変動性のタイプや特徴について類型化することが課題であり,サプライヤーの代替可能性が協調志向性に及ぼす影響では,モデレーター要因として購買企業における製造や技術の対応力などを取り入れて検討することが課題として考えられる。第2に,協調志向性が選択基準の重要度に及ぼす影響では,協調志向性が価格およびデリバリーの重要度に対し,仮説とは逆にプラスの影響を与えていた。この理由として,購買取引での価格慣行や納入方式における日本企業と日本以外の企業との違いが考えられる。協調志向性によるこれらの選択基準への影響と日本企業の特徴との関係については,日本企業および日本以外の企業を対象としたさらなる実証研究が必要となろう。

本稿は,商品開発・管理学会第22回全国大会での報告を基に,レビューや分析などにおける検討を追加した上で論文としてまとめたものである。本稿の掲載にあたり,アリアエディタ―と2名の匿名レビュアーの先生より多くの貴重なコメントをいただいた。ここに記して謝意を表したい。

| 測定尺度 | 因子負荷量 |

|---|---|

| 協調志向性(Cannon & Perreault, 1999) | |

| α = .761. CR = .862,AVE = .680,HSV = .145 | |

| X1 取引で発生した問題は,どちらの失敗によるものであっても,わが社とこのサプライヤーとの共同責任である* | N.A. |

| X2 わが社は,このサプライヤーの利益に関心を持っている* | N.A. |

| X3 わが社は,このサプライヤーとの交渉上強い立場になった場合でも,サプライヤーの弱みにつけ込まない | .664 |

| X4 わが社は取引内容の変更や修正について,このサプライヤーと進んで協力する | .894 |

| X5 わが社は取引を成功させるために,このサプライヤーと協力すべきである | .894 |

| X6 わが社は,このサプライヤーに便宜をはかることもやぶさかでない* | N.A. |

| サプライ市場の変動性(Cannon & Perreault, 1999) | |

| α = .888,CR = .913,AVE = .679,HSV = .108 | |

| X7 価格の変化が激しい | .682 |

| X8 製品特性や製品仕様の変化が激しい | .868 |

| X9 サプライヤーのサポート,サービスの変化が激しい | .805 |

| X10 サプライヤーが使用する技術の変化が激しい | .899 |

| X11 入手可能性の変化が激しい | .847 |

| サプライヤーの代替可能性(Cannon & Perreault, 1999) | |

| α = .531,CR = .806,AVE = .676,HSV = .074 | |

| X12 サプライヤー間の競争が非常に激しい* | N.A. |

| X13 ほかのサプライヤーも,このサプライヤーから調達する製品を供給できる* | N.A. |

| X14 このサプライヤーがほとんど供給を独占している(R) | .755 |

| X15 このサプライヤーは,わが社が製品を調達できる唯一の会社である(R)* | N.A. |

| X16 このサプライヤーと同様な企業能力を持つ会社は,ほかに見当たらない(R) | .884 |

| 購入製品の重要性(Cannon & Perreault, 1999;Cannon & Homburg, 2001) | |

| α = .932,CR = .951,AVE = .830,HSV = .189 | |

| X17 重要である | .919 |

| X18 必要不可欠である | .931 |

| X19 優先度が高い | .933 |

| X20 影響力が大きい | .860 |

| 購入製品の複雑性(Cannon & Perreault, 1999;Cannon & Homburg, 2001) | |

| α = .848,CR = .896,AVE = .684,HSV = .167 | |

| X21 複雑である | .865 |

| X22 入り組んでいる | .891 |

| X23 専門的である | .775 |

| X24 分かりにくい | .770 |

| 選択基準における品質の重要度(Bharadwaj, 2004) | |

| X25 製品品質(製品の性能と機能) | |

| 選択基準におけるサービスの重要度(Bharadwaj, 2004) | |

| α = .832,CR = .921,AVE = .854,HSV = .338 | |

| X26 販売後におけるサプライヤーのサポート | .941 |

| X27 購入製品の設計段階におけるサプライヤーのサポート能力 | .907 |

| 選択基準における価格の重要度(Bharadwaj, 2004) | |

| X28 製品(あるいはサービス)の価格 | |

| 選択基準におけるデリバリーの重要度(Bharadwaj, 2004) | |

| α = .876,CR = .923,AVE = .800,HSV = .338 | |

| X29 納期(サプライヤーが受注してから納入するまでの期間) | .865 |

| X30 納期遵守率(サプライヤーが納期どおり納入するかどうか) | .934 |

| X31 柔軟性(緊急注文に対するサプライヤーの対応能力) | .883 |

(注1)R:逆転項目

(注2)*:項目―全体間の相関が低いため,分析から除外した。

(注3)選択基準における品質,サービス,価格,デリバリーの重要度は,各選択基準の測定尺度を用いて「極めて重視する」から「全く重視しない」までの7件法リッカート尺度により測定した。

(注4)選択基準における品質の重要度,価格の重要度の測定尺度は1つなので,因子負荷量および信頼性,妥当性の検討結果を省略した。

| 平均値 | 標準偏差 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | C1 | C2 | C3 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| X1 | 協調志向性 | 5.17 | 1.060 | 1.000 | |||||||||||

| X2 | サプライ市場の変動性 | 3.55 | 1.154 | –0.094 | 1.000 | ||||||||||

| X3 | サプライヤーの代替 可能性 | 4.65 | 1.188 | –0.063 | –0.272 | 1.000 | |||||||||

| X4 | 購入製品の重要性 | 5.29 | 1.114 | 0.381 | –0.062 | –0.040 | 1.000 | ||||||||

| X5 | 購入製品の複雑性 | 4.29 | 1.088 | 0.253 | 0.328 | –0.230 | 0.409 | 1.000 | |||||||

| X6 | 選択基準における品質の重要度 | 6.02 | 1.044 | 0.278 | –0.128 | 0.139 | 0.435 | 0.161 | 1.000 | ||||||

| X7 | 選択基準におけるサービスの重要度 | 5.03 | 1.125 | 0.226 | 0.185 | 0.060 | 0.262 | 0.276 | 0.482 | 1.000 | |||||

| X8 | 選択基準における価格の重要度 | 5.91 | 0.962 | 0.170 | –0.056 | 0.130 | 0.274 | 0.121 | 0.541 | 0.424 | 1.000 | ||||

| X9 | 選択基準におけるデリバリーの重要度 | 5.64 | 0.981 | 0.258 | 0.078 | 0.051 | 0.313 | 0.258 | 0.544 | 0.581 | 0.444 | 1.000 | |||

| C1 | 購買企業の従業員数 | ― | ― | 0.024 | –0.077 | 0.022 | –0.050 | –0.064 | 0.027 | –0.072 | 0.053 | –0.121 | 1.000 | ||

| C2 | 購買企業の売上高 | ― | ― | 0.028 | –0.071 | –0.013 | 0.009 | –0.031 | 0.060 | –0.059 | 0.057 | –0.075 | 0.767 | 1.000 | |

| C3 | 購買企業とサプライヤーの取引年数 | 20.57 | 13.688 | 0.122 | –0.083 | –0.056 | 0.217 | 0.008 | 0.009 | –0.011 | –0.070 | –0.034 | 0.166 | 0.242 | 1.000 |

(注1)C1(購買企業の従業員数:ダミー変数),C2(購買企業の売上高:ダミー変数),C3(購買企業とサプライヤーの取引年数)はコントロール変数である。

(注2)C1(購買企業の従業員数)とC2(購買企業の売上高)については,ダミー変数であるため平均値と標準偏差を記述していない。