2017 年 12 巻 2 号 p. 923-927

2017 年 12 巻 2 号 p. 923-927

【目的】一般病棟入院中のがん患者へのアロママッサージについて報告する.【方法】2014年3月から2016年3月にアロマを行った患者の数,性別,年齢,施術回数,転帰,原疾患,performance status(PS),治療期,症状,施術部位,使用した精油について分析した.【結果】対象患者は116名で,延べ施術回数は301回であった.最終的な転帰は,緩和ケア病棟転棟が50名,一般病棟で死去が49名であった.原発は消化器,呼吸器,造血器などが多く,PS 2以下の患者が60名,抗がん治療期49名であった.主症状は倦怠感,浮腫,痛み,不安など,施術部位は下肢,背部,上肢などで,柑橘系の香りやリラックス系の香りが多かった.【考察】アロマセラピストの資格を持つ看護師が緩和チームに加わり以前より多くの患者に提供できた.抗がん治療中のPSのよい患者のニーズも多く認め,緩和ケア病棟へ転棟する患者には移行前の関わりと橋渡しの役割も担っていた.

高槻赤十字病院(以下,当院)では2014年3月より,アロマセラピストの資格を持つ看護師(以下,アロマNS)が緩和ケアチーム(以下,PCT)に加わり,PCT介入患者に症状緩和とリラクセーション目的にアロマセラピーマッサージ(以下,アロママッサージ)の提供を始めた.

アロマセラピーとは「芳香をもつ植物資源から抽出した精油を使用して,心・体・精神のバランスをとり,自然治癒力を高めて心身の不調を癒す自然療法の一つ」とされる1).近年は終末期がん患者が抱えている倦怠感や痛みなどの症状緩和に効果があると報告され,臨床の中でも取り入れられているが2~9),同時にエビデンスの高い研究が課題とされている10,11).

精油の主な使用方法として,マッサージ,拡散,吸入,沐浴,湿布などがあるが,中でもここで報告するアロママッサージは,施術に専門的なトレーニングを要し患者への介入度も高くなるという特徴がある.

アロマセラピストの資格には様々な資格があるが,当院の2名のアロマNSは国際プロフェッショナルアロマセラピスト連盟(The International Federation of Professional Aromatherapists: IFPA)認定の資格を持ち,うち1名はさらに日本アロマセラピー学会認定臨床看護師でもある.IFPAは英国最大級のアロマセラピスト連盟で,その認定審査の基準の高さでも知られており,世界的にも認知度の高い最高水準の資格とされている.資格の取得に際してはアロマセラピーに限らず,心理学,解剖生理学といった心身に対する幅広い知識や実技を学ぶことが求められている.IFPA認定校は日本で7校のみであり,有資格者は日本では約450名で(2016年5月時点),看護師でその資格を持つものはその一部にとどまる.

わが国のホスピス・緩和ケア病棟の約半数でアロマセラピーは導入されているといわれている12)が,一般病棟入院中のがん患者にアロママッサージを提供する体制を整えているという報告は極めて少なく13,14),当院の一般病棟におけるアロママッサージの提供を緩和ケアチームの活動と位置づけて行った活動の実際について報告することを目的とした.

当院は446床の急性期型総合病院で,20床の院内独立型緩和ケア病棟を有している.緩和ケア病棟では2002年開設時より看護ケアにアロママッサージを取り入れてきた.2006年からは緩和ケア病棟勤務のアロマNSが一般病棟の患者にもアロママッサージの提供を始め,平均のべ60回/年実施してきた.一方,2012年8月より厚生労働省の要件を満たしたPCTの活動が始まり,順調に稼働する中で,チーム内や病棟スタッフの中に「アロママッサージは緩和ケアの重要な柱の一つである」との認識が高まっていった.

そんな中,2014年にもう1名のアロマNSが当院に入職した(一般病棟勤務)のを機に,2人のアロマNSの活動をPCTの活動と位置づけることで,アロママッサージの提供体制を整えることができないかと考え,看護部やPCTと検討を行った.2014年3月より,アロマNS 2名がPCTに加わり,1人のアロマNSにつき週1回2時間のペースでアロママッサージを提供することが可能となった.勤務時間内に業務としてアロママッサージの時間を確保できたのは,病棟師長やスタッフの理解と協力があればこそといえる.

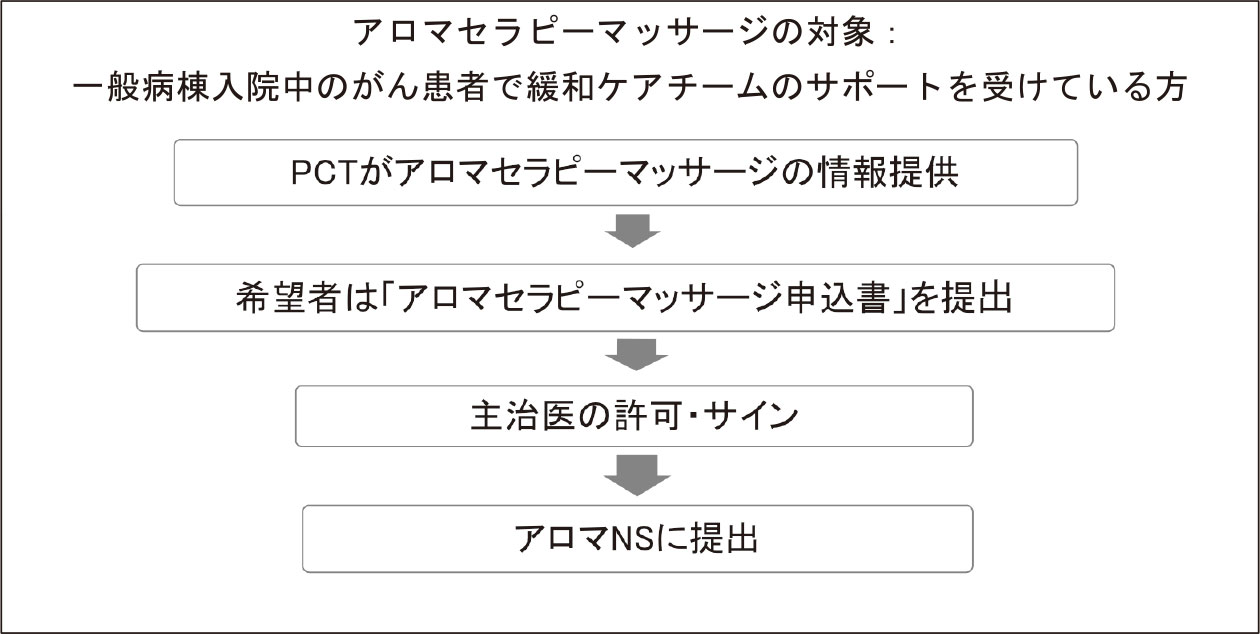

2.アロママッサージ提供体制の整備(1)アロママッサージの申し込みから施術までの流れ

一般病棟入院中でPCT介入中のがん患者に対して,病状や全身状態,患者の人となりなども勘案したうえで,PCT看護師からアロママッサージの情報提供を行う.希望された場合,「アロマセラピーマッサージ申込書」を提出する.その後,主治医の許可とサインを得たうえでアロマNSに申込書が提出される(図1).

(2)実施の手順

施術前にアロマNSが病棟の看護師と診療録から,患者の状況を確認する.次に,患者を訪問し,アロママッサージについて説明する.患者の症状や好み,部屋の状況などから施術部位と精油を選択し,植物油に1〜2%に希釈し使用する.施術場所は患者の状況に応じ,個室,大部屋,院内のアロマ用の部屋など,柔軟に対応する.施術時間を1人につき15〜30分として,アロマNS1人につき1日3人を上限とした.患者との治療関係への影響を考慮して,一般病棟のアロマNSが勤務する病棟の患者は,すべて緩和ケア病棟のアロマNSが担当することとした.施術後に診療録に施術内容と,施術中に患者・家族により語られたことを記載した.なお,費用については,精油代が実費で500円程度かかるが,緩和ケア診療加算を算定しており,患者からは追加費用を徴収していない.

3.分析方法2014年3月〜2016年3月の25カ月の間に,アロママッサージを行った患者数とその性別,年齢,患者ごとの施術回数,PS(performance status: ECOG(Eastern Cooperative Oncology Group)の分類に基づく),治療期,原疾患,症状,施術部位,使用した精油,転帰(アロママッサージ後の患者の経過)を,診療録より調査した.

プライバシーへの配慮は,外科系学会協議会による「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」に従い,緩和ケアチームが介入する際,実施計画書と合わせて研究協力への依頼も行い承諾を得た.

精油および植物油は日本アロマセラピー学会認定の精油を使用し,アロマNSが禁忌のないことを確認し使用した.

対象期間である2014年3月~2016年3月の25カ月の間,PCT介入患者は633名で,そのうち,116 名(18 %)にアロママッサージを施行した.男性65名(56%),女性51 名(44%)で,平均年齢は69.8 歳であった.

患者ごとの施術回数は表1に示す通りで,延べ施術回数は301回/25カ月であった.複数回希望した患者は造血器腫瘍などで治療期間の長い患者であった.アロマNSがPCTに参加する前の8年間は,施術回数が平均61回/年であったのに対し,PCT参加後は148名/年と大幅に増加した(表1).施術時の患者の全身状態,治療期,原疾患,主症状,施術部位は表1に示すとおりである.

使用した精油は表2のとおりで,1回に1~3種類をブレンドして使用した.グレープフルーツなど柑橘系の香りやラベンダーなどリラックス系の香りを多く使用していた.患者の希望に応じて,同じ精油を継続して使用した患者と1回ごとに精油を選んで使用した患者がいた.大部屋や香りが苦手などで精油を使用しなかった回数は73回(25%)であった.

アロママッサージ後の患者の経過は,外来移行11名,緩和ケア病棟に転棟50名,死亡退院49名,転院5名,継続入院中1名であった.

アロマNSがPCTの一員として活動することで,以前より多くの患者にアロママッサージを提供することができるようになった.これはアロマNSの活動を緩和チームの活動として明確に位置づけられたことがその要因の一つといえる.同時に,PCTが提供できる非薬物的な症状緩和の選択肢が広がり,ケアを受ける患者はもとより,PCTにとってもメリットが大きかった.

実際に提供体制が整うと,PS 3やPS 4の終末期患者のみならず,PS 2以下の治療期の患者にもアロママッサージの希望者が多く認められた.一般病棟でアロママッサージの施術を受けた患者でのちに緩和ケア病棟に転棟となった患者は50名であった.アロマNSのうち1人は緩和ケア病棟勤務であり,一般病棟から緩和ケア病棟に転棟する患者にアロママッサージを通して緩和ケア病棟に転棟する前から関わることができ,緩和ケア病棟への橋渡しという役割も担うことができた.

緩和ケア病棟においてアロママッサージが提供されることは稀ではないが,一般病棟に入院中の患者にアロママッサージが提供されることは,マンパワーやスタッフの理解,費用などの問題もあり,難しさを抱えている.緩和ケアチームでのアロマセラピーの報告も見られてきてはいるが,体制を整えて提供されるという報告はわれわれが調べ得た限りではまだない.この点において,アロマNSが緩和ケアチームに加わり,緩和ケアの一つとしてアロママッサージを提供するというこのようなわれわれの取り組みは,一般病棟に入院中の患者にアロママッサージを提供するうえで参考になるのではと考え,報告した.

アロマNSにとっては,限られた時間内で,一般病棟の患者にアロママッサージを行うことは時間的制限の点で難しい.一般病棟の患者の治療や検査の合間に施術するための時間調整の難しさとともに,アロマNS所属病棟自体の業務多忙化により支障をきたすこともあるためである.しかし,患者の肯定的な反応は,アロマNSにとってやりがいと日々のケアにもつながっている.患者からは,「回数を増やしてほしい」,「外来でもしてほしい」といった声もあり,今後アロマNSの活動を増やしていくことや,一般病棟のNSにもできるアロママッサージの導入など,患者のニーズに応えていくことなどが今後の課題である.また,アロママッサージを受けた患者がどのように感じているかを客観的に評価することも今後の課題である.

緩和ケアチームの活動として位置づけることで,一般病棟においてアロママッサージを提供した取り組みについて報告した.

本論文の要旨は第20回日本緩和医療学会学術大会(2015年6月,横浜)で発表した.