【目的】倦怠感はがん終末期に多くの患者が経験するが,それに対する鍼治療(接触鍼)の有用性につき検討を行った.【方法】2010年8月~2012年3月に当院緩和ケア病棟に入院,あるいは緩和ケアチームに紹介された患者のうち,16例を対象に介入を行った.通常治療に加えて3回/2週の鍼治療が行われ,主要評価項目として研究開始前後のCancer Fatigue Scale(CFS),副次的評価項目として研究開始前後と治療期間中における倦怠感と疼痛のNumerical Rating Scale(NRS),唾液中のアミラーゼ測定を調査した.【結果】13例が鍼治療を完遂し,倦怠感のNRSでは鍼治療後に改善が得られ,唾液中のアミラーゼ測定でも改善が得られたが,CFSでは有意差が得られなかった.副作用は認めなかった.【考察】終末期の倦怠感に対し,鍼治療は安全で有用な可能性のある介入であることが示唆された.

がんに伴う倦怠感とは,最近の活動に合致しない,日常生活の妨げとなるほどのがんまたはがん治療に関連したつらく持続する主観的な感覚で,身体的,感情的かつまたは認知的倦怠感または消耗感をいう1).倦怠感は,Stage 3〜4の外来患者において57%に認め2),終末期になるにつれて出現率が高くなる.緩和ケア病棟に入院した患者については,100%が倦怠感を訴えるという報告もある3).

このような倦怠感への対応として,可能であれば原因に対する介入,あるいは運動や体操,精神的サポート,そのほかエネルギー温存療法などが推奨されている.また,薬物治療として精神刺激薬,ステロイド,カルチニン,ドネペジルなどの投与が効果的である可能性が知られている1,4,5).しかし,終末期が近づくにつれて原因への対処は困難となり,また国内では精神刺激薬は使用できず,コルチコステロイドも終末期に近づくにつれて効果が薄れることから6),倦怠感への対処は困難となることが多い.

このため終末期の倦怠感に対しては補完代替医療が検討されることもあり,その中で鍼治療が選択肢としてあげられることがある.鍼灸は日本では6世紀頃から行われ一般には広く普及しており,神経痛,リウマチ,腰痛症,五十肩,頸腕症候群,頸椎捻挫後遺症とそれに類似する疾患に対して保険適応がある.しかし西洋医学の医療者と鍼灸とのかかわりは少なく,がん治療にかかわる医療者の鍼治療に対する知識不足,さらに多くの病院では鍼治療が導入されていないため,がん患者に対する補完代替医療としては十分に普及していない7,8).一方,海外においては1989年にWHOで鍼灸用語が正式に承認されて以降,がん患者に対しても臨床研究が盛んとなっており,化学療法に関連した嘔気・嘔吐に対する効果9),化学療法後の末梢神経障害に対する効果10),呼吸困難に対する効果11),がん性疼痛に対する効果12)などが報告されている.倦怠感に対しては,化学療法後の倦怠感に対する効果を示したphase II studyが知られている13).しかし,これらのうち鍼治療の有用性についてエビデンスがあるのは化学療法に関連した嘔気・嘔吐に対してのみであり,他については十分なエビデンスとしては認められていない14,15).また,終末期の倦怠感に対する鍼治療の有用性に関する検討は,調査をした範囲では認めなかった.しかし,臨床的にはイギリスなどでは多くのホスピスで終末期ケアに鍼治療が取り入れられており16),アメリカでも緩和ケアの一部としてより活用していくべきだという議論がされてきている17).

そこで今回われわれは,鍼治療(接触鍼法)を用いたアプローチが,がん終末期に出現する倦怠感の改善,QOLの改善に結びつくかどうかについて検討した.通常の身体症状に対する治療に加えて鍼治療を行い,その前後比較を行うことにより,臨床的な有用性と安全性について検討を行った.

対象は2010年8月~2012年3月の間に当院緩和ケア病棟に入院,あるいは緩和ケアチームに紹介された患者である.以下の選択基準のすべてを満たした除外基準のいずれにも該当しない者に対し,本試験についての説明を行ったうえ,同意を得られた16名に対し試験を行った.

選択基準は,①がんに対する積極的な治療が適応でないとされていること,②20歳以上,③意思の疎通が可能,④麻酔・疼痛・緩和医療科に入院中あるいは緩和ケアチームの介入中,⑤鍼治療を希望,⑥本試験の参加にあたり十分な説明を受けた後,十分な理解のうえ,患者本人の自由意志により,文書で同意が得られること,とした.除外基準としては,①治療期間中(約1週間)の間に新たな抗がん剤,放射線治療などの治療が予定されている患者,②重篤な臓器機能障害を有する者:中枢神経機能/脳症もしくはそれが疑われる患者,電解質/血清Na<120,血清Ca>正常上限値の1.5倍,③感染症と,それに伴う発熱がある患者,④その他,主治医が本試験を実施するのに不適当と認めた者とした.

これらを満たす患者に文書および口頭による十分な説明の後,自由意志による試験への参加についての同意を得たうえで試験を実施し,その後匿名化したデータ処理など倫理的な配慮を行った.

なお,倦怠感に影響する可能性のあるステロイド,漢方薬の新規開始,増量は行わないこと,物理療法・補完代替療法の新規開始は行わないこととしたが,対象患者の病態を考慮して睡眠薬・鎮痛薬・鎮痛補助薬(抗うつ薬・抗痙攣薬など)の調整は可能とした.本研究は千葉大学医学部倫理審査委員会の承認(承認番号1013)を得て行った.

治療内容通常治療(WHOの基準に沿った疼痛治療,その他の身体症状緩和のために,当院緩和ケア病棟で標準として行われている薬物治療)に加えて,鍼治療を併用した.

治療の内容に関しては,和漢診療科の医師による治療とし,小野文恵考案接触鍼法本治法にて長柄鍼1番(アサヒディスポ銀鍼,8分×8分1番)を用いて施行した.これは日本式の鍼治療の一つで小野文恵より考案された経絡治療を基本とした治療法であり,経穴に対し鍼先の接触のみで治療する方法である18).鍼の深さは接触のみ,接触時間は約15秒であり,得気は術者にあるが,患者にはなくてもよいとされている.以前より国立がん研究センターでも使用されていたが19〜21),刺入を行わないため出血や感染などの副作用を生じる可能性が非常に低く,また刺入と比較して刺激も弱いため,全身状態の悪いがん患者に対しても行うことが可能であり10,22),また接触のみでも治療法として十分に効果があることが知られている23).

今回,脈診をはじめとする四診を用いて経絡治療を基本とした証の診断をしたうえで,小野文恵考案接触鍼法本治法を行った.その際の使用穴は,全例に中脘(CV12),関元(CV4),天枢(ST25),曲泉(LR8),太白(SP3),太淵(LU9),復溜(KI7)を使用し,それぞれの証に応じて期門(LR14),章門(LR13),中府(LU1),京門(GB25),大陵(PC7),膻中(CV17),気海(CV6),足三里(ST36)の中から選択し使用することとした.

治療は経験上一般的と考えられる3〜4日毎(週2回)に,午後のほぼ同じ時刻に施すようにし,合計3回行った.

評価項目主要評価項目はCancer Fatigue Scale(CFS)24)を用いた倦怠感の程度の評価であり,試験開始時と終了時に書面にて評価をした.まず副次的評価項目のうち有効性評価として,Numerical Rating Scale(NRS)を用いた倦怠感・疼痛の評価を試験開始時・終了後に書面にて,鍼治療の前後に口頭で行い,試験開始時・終了後の書面での評価は朝に配布し夕方回収する形とした.またストレス評価の指標である唾液中のアミラーゼ測定(唾液アミラーゼモニター,ニプロ)を鍼治療の前後に行った.さらに,Support Team Assessment Schedule 症状版日本語版(STAS-J symptom)を用いた症状の評価,Palliative Performance Scale(PPS),ECOG Performance Status(PS)を用いた全身状態の評価を試験開始時・終了後に行った.ならびに安全性評価として,鍼治療による副作用(鍼治療に伴う痛み,出血,めまい,疲労感,吐き気)の有無と治療継続希望の有無を鍼治療の施行後に評価した.

統計処理試験開始前後の比較を行った項目(主要評価項目であるCFS,副次的評価項目である倦怠感・疼痛のNRS)については,paired t-testで評価を行った.また,治療前後での比較を行った項目(副次的評価項目である倦怠感と疼痛のNRS,唾液中のアミラーゼ値)については,one-way ANOVAにて検定し,post-hoc testはBonferroni’s multiple comparison test を用い,p<0.05を有意とした.

対象症例の背景を表1に示す.本研究で対象となった患者は16例であったが,このうち2例が全身状態の悪化,1例が使用禁止薬剤の開始によりそれぞれ脱落し,最終的な解析を行ったのは計13例であった.このうち8例が男性,5例が女性であり,年齢の中央値は69(50-82)歳であった.原発部位は消化管が最も多く(5例),次いで肝胆膵が4例であった.開始時の併用薬はオピオイドが11例,ステロイドが3例で使用されており,オピオイド量は経口モルヒネ換算で中央値30(0-3920)mgであった.また補完代替医療として漢方が4例,リハビリが3例,マッサージが1例に行われており,5例にはいずれも行われていなかった.開始時の全身状態としては,ECOG PSでは全例が3〜4であり(PS 3が9例,PS 4が4例),PPSを用いた評価では30〜60であった.

STAS-J symptomを用いての症状評価では,全例(13/13)で倦怠感・食思不振・不眠を認めたほか,半数以上で認めたものは疼痛・眠気・不安(12/13),口渇・便秘(8/13),浮腫(7/13)であった.

鍼治療における診断各回の治療毎に証の診断のうえ,治療を行った.治療回毎(3回×13例)の証の診断では,肺虚の診断が最も多く(20/39回),次いで脾虚(14回),肝虚(11回)の順であった(重複あり).治療部位は,肺虚に対しては中府(LU1),脾虚に対しては章門(LR13),肝虚に対しては期門(LR14),腎虚に対しては京門(GB25)を使用した(表2).また,不安・不眠のあった3例(5回)に膻中(CV17),消化器症状のある1例(1回)に足三里(ST36)への鍼を行った.

鍼治療の倦怠感への効果鍼治療の倦怠感に対する効果を,表3に示す.試験開始前,終了後に行ったCFSを用いた倦怠感の評価では,身体的,精神的,認知的倦怠感ともに,有意差を認めなかった.一方,NRSでの評価では,試験開始前と終了後でのNRSの値は平均が6.8から5.4と有意な改善を認めた(paired t-test: p=0.009).

それぞれの治療前後でのNRSの平均値は,1回目は6.5から5.4,2回目は5.4から4.6,3回目は6.1から5.1と変化し,2回目の治療後が最も低い値となった.(ANOVA: p=0.0295,図1).

ANOVA p=0.0295

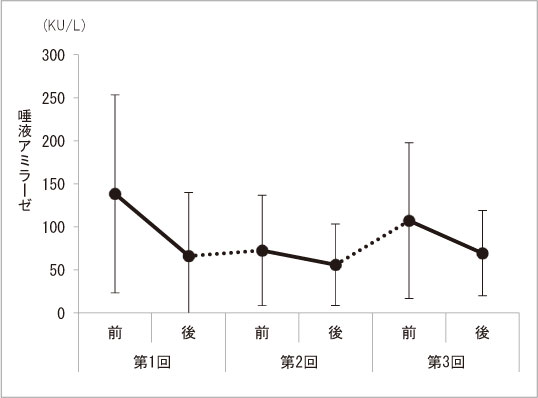

唾液中アミラーゼ値の変化を図2に示す.唾液中アミラーゼ値は,平均値は各治療前後で138.3から66.1,72.6から55.9,107.1から69.5と減少を認め,それぞれ13例中11例・7例・8例と過半数でアミラーゼ値の減少を認めていた(ANOVA: p=0.0173).また倦怠感同様に2回目の治療後が最も低値を示していた.

鍼治療の痛みに対する効果は,試験開始前と終了後の比較で若干改善を認めたが有意な変化ではなかった(最大時6.1/最小時1.8 vs. 最大時4.7/最小時0.8).治療前後の比較でも有意な変化はなかった.

STAS-Jによる終了時の症状評価では,全症例(13/13)で疼痛・不眠を認め,その他に過半数で倦怠感・食思不振・眠気・不安(12/13),口渇・便秘・浮腫(8/13)を認め,開始時とほぼ変わらない結果であった.

ANOVA p=0.0173

経過中,明らかな副作用や有害事象は認めなかった.

終了時の全身状態の評価としては,PSはPS 3が4例,PS 4が9例と悪化を認めていた.PPSでの評価は10~20が1例,30~50が11例,60以上が1例でほぼ不変であった.研究期間中,7例で薬剤調整が行われた.うち6例でオピオイドの定時内服を増量〔経口モルヒネ換算で中央値30 mg(0〜4220 mg)〕,1例で抗うつ剤が開始されていた.

13例中10例で継続希望あり,研究終了後も鍼治療を継続とした.

その後の経過としては13例中6例が介入開始後1カ月以内,5例が3カ月以内,2例が6カ月以内にそれぞれ死亡していた.

この研究の結果から,鍼治療はがん終末期の倦怠感を有する患者に対して安全かつ忍容性の高い介入であることがわかった.今回の研究対象となった患者のうち6例は試験開始時より1カ月以内(終了後20日以内)に死亡していたことからも,今回の介入対象となった倦怠感は終末期の倦怠感であったことがわかる.そして約半数の症例で鎮痛剤の増量があり,またPSも悪化していたことから,病状的に倦怠感が悪化し対応が困難となる時期に介入を行ったと考えられる.この時期は倦怠感が悪化していく時期であり改善は困難を伴うことが多いが,鍼治療を行うことにより倦怠感を改善できる可能性があり,少なくとも悪化を抑制できる可能性があると考えられた.

本研究では,接触鍼法という方法を用いている.副作用の可能性が低く,終末期でも刺激が強過ぎないため選択したが,中国においても長く太い鍼,切開や刺入する鍼は刺激が強く,短く細い鍼や刺入しない鍼(接触鍼)は刺激が弱いとされており,痩せて小さい人,虚弱な人には浅鍼・置鍼せず・小鍼・少鍼で治療するように推奨されている25).また,以前に行われた研究でも,10分間の置鍼に対する免疫反応は,健常者や初期がん患者と末期がん患者では異なることが示されており26),終末期に近づくとそれまでと比較し鍼に対する反応が変化することが知られている.このため,終末期がん患者に対しては接触鍼のような弱い刺激の鍼治療の方がより適応すると考えられる.

終末期の倦怠感の直接の原因としては,筋代謝産物の異常蓄積,サイトカイン産生,神経筋機能の変化,アデノシン3リン酸合成異常,セロトニン調節異常,求心性迷走神経活性化などが考えられている27).鍼刺激はサイトカイン,ホルモン系に作用することがわかっており28),これらの機序により倦怠感や悪液質を改善する可能性が考えられている.

一方倦怠感への寄与因子として疼痛,精神的苦痛,貧血,睡眠障害,栄養障害,電解質異常,活動レベルの低下,あるいは併存疾患などが指摘されている.以前の研究では,鍼治療には疼痛改善の効果も報告されているが12),今回の研究では疼痛については,有意な改善は認めなかった.理由として,痛みの部位には個人差があることから一般的には痛みの部位自体に治療をする標治法も行われていることがほとんどだが29),今回の研究では身体のバランスを整える本治法のみを行っており,標治法は行わなかったために,疼痛の改善が得られなかったと考えられる.

今回の研究ではNRSを用いた倦怠感の評価において,治療の経過中,試験後いずれの時点でも有意な改善が得られた.これは,鍼治療を行うことによって短期的なその場での倦怠感改善効果のみならず,ある程度の長期的な効果が得られる可能性があると考えられる.しかし,この結果が主要評価項目であるCFSでの評価と異なった理由として,CFSの特性が関連していると考えられる.奥山らの報告24)では,CFSの作成時にはPS 0〜1が圧倒的に多くPS 4はかなり少なく,またPSの悪さと身体的倦怠感が相関していたと述べている.今回のわれわれの症例ではほぼ全例がPS 4であり,身体的倦怠感の改善は得られにくい状況だったと考えられた.またNRSはその時点での主観的な倦怠感を評価するための指標であるが,CFSは質問の内容が多岐にわたり,最近の状況(数日から1週間)を評価するような内容となっている.今回の介入は短期間(約10日間)であったことから,CFS評価に反映しにくかった可能性があると考えられた.

また今回の治療の前後に,客観的指標として唾液中のアミラーゼ活性値の変化を測定した.唾液アミラーゼ活性値はストレスマーカーとして知られており,ストレス負荷がかかると交感神経-副腎髄質系の興奮により活性が増加することが知られている30,31).この活性値はストレス負荷のリアルタイム計測に適しており,快刺激ではアミラーゼ値が下がることが知られている32).今回の鍼治療前後で過半数の症例でアミラーゼ値は低下を示していた.またアミラーゼは倦怠感との関連は明らかではないが,疲労感とは関連することが知られている33).このアミラーゼが示す疲労感と終末期倦怠感は同一とは言い切れないが,少なくとも鍼治療が快刺激であり,ストレス軽減に寄与していた可能性が考えられた.

そして,今回の研究で鍼を経験した後にそのまま継続することを希望する患者が多かった(10/13例)ことから,鍼治療が患者にとってよい印象を持つ介入であり,快刺激であった可能性も高いと推測された.

今回行った接触鍼は,鍼治療のなかでもとくに,がん末期などの病態の進んだ患者に対しても低侵襲で低リスクな治療法である.だがいずれの鍼治療であっても,多くの道具を必要とせずベッドサイドで行うことができる治療が多く,がん患者の緩和ケアの場面でさまざまに応用していくことができる治療法と考えられる.今後,鍼治療が緩和ケアの分野で取り入れられていくことにより,より多くの患者のQOL改善につながっていく可能性があるのではないかと考えられた.

がん終末期の倦怠感に対する鍼治療の効果について,本研究は探索的研究としての役割であったことから,今後の多施設で研究に向けての重要なデータを提示できたと思われる.しかし本研究にはいくつかの限界がある.まず1つ目には被験者数の少ないという点があげられる.そして単群試験であり鍼治療を希望した患者に行っているという点で選択バイアスが生じている可能性がある.また,介入としては灸を使用せず鍼治療のみで標治法を使用していないことや鍼治療の回数が3回と少なかったことなどが,結果に影響を及ぼした可能性がある.評価方法として,各治療に対する倦怠感・疼痛の評価が口頭で行われたということからは,測定バイアス(観察者バイアス)が生じた可能性が考えられた.

がんの緩和ケア領域における倦怠感に対し,接触鍼法による鍼治療を行い,CFSでは有意差は認めなかったものの試験前後と治療直後のNRS,唾液中アミラーゼ値の改善を認め,効果がある可能性が示唆された.倦怠感は緩和ケア領域ではコントロールが難しい症状の一つであり,副作用のリスクも少ない鍼治療を取り入れていくことも選択肢の一つと考えられた.

著者の申告すべき利益相反なし