2019 年 14 巻 4 号 p. 269-279

2019 年 14 巻 4 号 p. 269-279

【目的】国内外のアドバンスケアプランニング(ACP)を比較し,わが国で今後求められる知見について検討する.【方法】医中誌およびMEDLINEで検索可能で2019年6月までに発行された日本語または英語の論文を対象に文献検討を行った.前者ではシソーラス「アドバンスケア計画」で検索可能な原著論文,後者ではMeSH「ACP」で検索可能なレビューを対象とした.【結果】MEDILINEで849本のレビュー(約500本が米国での執筆),医中誌では186本の原著論文が検索された.日本のACP研究の数・エビデンスレベルは米国に比べ遅れを取っていること,行政および学会等で共通したACPの定義が設定されていないこと,在宅療養者を対象とした介入研究の知見はほとんどないことが明らかとなった.【結論】日本の文化的・社会的背景を考慮したACPの定義設定とともにとくに在宅療養者への効果的な介入についてのエビデンスの構築が求められる.

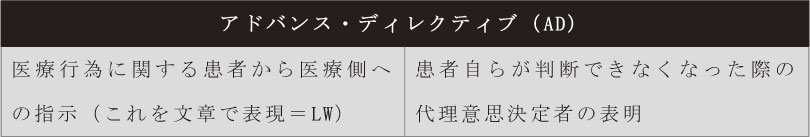

平成30年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」1)が改定され,アドバンス・ケア・プランニング(advance care planning: ACP)の普及が国をあげて開始となった.さらに,ACPを身近なものとして考えてもらえるよう厚生労働省はACPに「人生会議」という愛称を付与した2).このように,「ACP」という名称は広く知れわたりつつあるが,すでに普及活動がなされてきたリビング・ウィル(living will: LW)やアドバンス・ディレクティブ(advance directives: AD)との違いについての理解も合わせて図っていく必要がある.LWとは「医療行為に関する患者から医療者への指示」を文章で表現したものであり,これに「患者自らが判断できなくなった際の代理意思決定者の表明」(代理人指示:proxy directive)を加えたのがADである(図1)3).そして,ADやLWに記載する内容や,自らの価値,ゴール,あるいは望む将来の医療ケアを本人,家族,近しい人と医療者が理解し共有することを支援するプロセスがACPである4). この「話し合う」というプロセスが,人生の最終段階の医療に関する意思決定において重要視されるようになった背景は,米国や英国など国によってさまざまである.本稿では,この両国のACP導入の背景について述べつつ,わが国のACPについて考えたい.わが国のACPに関するレビューである谷本ら4)および角田ら5)の論文により,日本に適したACPの構築が今後の課題であることが明らかになっているが,その具体的な内容については言及されていない.そこで,本稿の目的は国内外のACPに関する動向を明らかにし,わが国に適したACPの支援体制の構築に向けた具体的示唆を得ることとする.

ここでは,各国におけるACPの導入に関する行政の取り組みを参考に,そこに至った学術的な背景をナラティブレビューとしてまとめた.MEDLINEでMeSH「ACP」,医中誌でシソーラス「アドバンスケア計画」を用いた検索結果のうち,2019年6月までに米国・英国・日本で発行され,アブストラクトが入手可能な論文に加え,各国の行政の取り組みを参考に随時行ったハンドサーチの結果を対象とした.

米国においては,1910年代より患者の自己決定権が主張され始め,LWが1960年代に着目されるようになり,1976年に法的権限をもつようになった6).しかし,1980年代には本人がLWの内容について説明できない際には活用が難しいという欠点が顕となり,その際の「代理意思決定者」に関する表明も包含したADが制定されるようになり,人生の最終段階の医療に関する意思決定において,ADが主流となっていった6).しかし,1992年に発表されたRCTの結果によると,ADに関する教育的介入を実施した介入群でさえも実際にADの作成に至ったのは15%にとどまり,ADLの浸透には難渋していることが明らかとなった7).さらに,1995年にはADに関するレビュー論文が発表され,ADが有用であるというエビデンスが多いにもかかわらず,臨床の場では依然として多くの障壁が残っていることが明らとなった8).その結果を踏まえ,ADを作成するプロセスが重要で,プロセスを共有することでなぜそう思うのかを理解でき,複雑な状況に対応することが可能であると考えられ,ACPが着目されるようになった.さらに,2015年10月には,the Centers for Medicare and Medicaid Services(CMS)が,the final payment rules for Medicare reimbursementを発表し,ACPに関するreimbursementが認められるようになった9).米国におけるACPの導入のさらなる詳細については,足立ら6)の論文を参照されたい.

一方英国では,1990年代より,患者が満足のいく医療を受けるためには,医師─患者間のコミュニケーションが重要であると考えられ,医療者のコミュニケーションスキルを磨くことが着目されてきた.2002年には,Fallowfieldらはオンコロジストへのコミュニケーションスキルトレーニングの効果検証のためのRCTを実施し,患者とのコミュニケーション時のオープンクエスチョンの活用や共感を示し方などに効果があったと発表した10).この結果が発端となり医療者─患者間のコミュニケーションが着目されるようになった.その3年後の2005年には,the Mental Capacity Act 200511)が発表され,意思決定能力を欠いた成人の意思決定に関する法的なフレームワークが示され,2007年にはACPに関するガイドラインが制定された(2011改訂)12).英国にはThe National Gold Standards Framework Centre in End of Life Care(以下,GSF)という全国的な組織があり,人生の最終段階のある人々に対して医療者がゴールドスタンダードのケアを提供することができるようトレーニングやコーディネートを実施している.当組織のホームページでは,ACPは英国ですでに浸透しているperonalised care planning やanticipatory careと同様の目的で実施されるものであり,the Mental Capacity Act 2005と一致することや,諸外国でのACPの定義13)が明記され,英国の人生の最終段階の医療に関する意思決定を取り巻くこれまでの流れを考慮したうえで自国におけるACPの定義として,「ACPとは将来のケアに対する希望や優先事項についての本人とその家族および,ケア提供者との会話である」と示されている14).

日本でも,1987年に厚生労働省が「終末期医療のあり方に関する検討会」を開始し,以降4回にわたって検討会を開催しており,各種機関(職能団体,学術団体,学会,省庁等)でも,終末期医療に関する指針が作成されるようになった.2001年には,日本老年医学会が「高齢者の終末期の医療およびケア」に関する「立場表明」を提唱し,患者個々の価値観や思想・信仰を十分に尊重することが言及されていた.その5年後の2006年3月に生じた富山県射水市における人工呼吸器取り外し事件を契機として,厚生労働省より,2007年に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が発表された.わが国においても,患者の価値を重視する医療への変革に伴い,患者が望むケアを提供し患者が望まない延命治療を避けることによる医療の質向上と医療費の削減を目指すようになった.

さらに,2012年には日本老年医学会の「高齢者の終末期の医療およびケア」に関する「立場表明」が改訂され15),2001年版には明記されていなかった事前指示書(AD)の導入を検討すべき課題と提案されたことから,ADの存在およびその重要性が広く認知されてきたことが推察できる.一方,同年に発表された厚生労働省による「人生の最終段階における医療に関する意識調査」の結果16)によると,「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(2007年発表)により,周知を図ってはいるが,十分に行われていると回答した介護老人福祉施設は48.9%あったものの,病院は22.3%,診療所は11.5%にとどまっていたことから,在宅医療提供者に十分に認知されていないことが明らかとなった.

そこで,非がん患者を含めたすべての患者に対応できる人生の最終段階における医療相談体制を目指し,2014年に厚生労働省は終末期における医療の意思決定を支える支援を行う相談員の育成を開始した.さらに,2016年にはさらなる医療体制の整備に向けて,厚生労働省人生の最終段階における医療体制整備事業が開始となり,2018年度の報酬改訂にあわせて「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン改訂版(旧 終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン)」1)が発表された.

このように,2012年にわが国でADが着目された後,LWもよく耳にするようになってはいるが,2017年時点で実際にADを作成した一般国民は8.1%にとどまっており17),依然十分に浸透していないのが現状である.日本の集団性という文化18)を考慮すると,1人で記載すると考えられるADやLWが浸透しなかったのは,疑問ではないのかもしれない.人生の最終段階における医療に関する意思決定については,個々人だけでなく文化的背景も大きく関与することは自明であることから,各国が自国の文化や特性を考慮しながら,各々に適したACPを考えていく必要がある.本稿では,わが国で今後求められるACPのさらなる普及を目指して関連する知見について検討するため,人生の最終段階における治療に関する意思決定に関する国内外の研究の動向についてまとめる.

2. 海外でのACPに関する研究動向今回,MEDLINEでMeSHターム「ACP」を使用し2019年6月までに発行されているすべての文献を検索した.そのうち,除外基準は設けず,発行年にかかわらず「言語が英語」および「MEDLINEにてReviewと判断されていること」を適格基準とし,選定した結果,848本を対象とした.さらに,今後実施される無作為化比較試験(RCT)のプロトコルについては,ハンドサーチを実施し,今後のACPに関する研究の示唆に対する考察を深めるうえで重要と思われた1件も文献検討の対象とした.本文献検索は,筆頭著者である大濱が主に実施した.「ACP」というMeSHタームは2003年に作成されたが,2003年以前に投稿された「AD」というMeSHタームに登録されている文献も「ACP」のMeSHタームを使用した検索結果に含まれていた.このうち,約500本が米国,約80本が英国で行われた研究であり,その他は欧州諸国,豪州や香港での研究も散見された.年度別の論文数の推移を図2に,今回引用した海外のACP論文について表1に示した.

注)最右端は2019年を示しており,2019年6月の時点までに発行された論文数を反映している

1995年から2003年にかけて徐々に論文数は増加しており,ACPのあり方に関する論文19〜21)が多くみられ,筋萎縮性側索硬化症(ALS)22)および施設入居者23)を対象としたACPについての論文も発表されていた.その後,2, 3年でACPに関する論文数は倍以上に増加し,臨床でACPを実施するための方策に関する論文もあった24,25).2005年から論文数は減少傾向にあり,2010年には2005年の半分以下まで急激に減少した.この5年間に投稿された論文の内容としては,具体的に人工栄養26)や心肺蘇生法(CPR)27)という医療的ケアに関する意思決定を目的とするACP,小児を対象とするACP28)があり,ACPの内容が具体的に検討されたり,対象を限定したACPに関する研究がなされはじめた.さらに,2012年以降,システマティックレビュー(systematic review: SR)が発表されるようになり,認知症もしくは認知機能障害のある人29)/小児30)/フレイル31)といった特定の集団に対するACPの調査が実施された.その結果,高齢者に関しては,認知機能の低下による意思決定能力の有無や,人生の最終段階について話し合うことへの家族の気後れ感,小児においては,学校や地域の消極的な対応などのそれぞれのACPに関する阻害要因が高いエビデンスレベルで具体的に示された.さらには,慢性閉塞性肺疾患(COPD)32),慢性腎臓病(CKD)33)といった慢性疾患をもつ人を対象としたACPに関するレビューもみられるようになったのがこのころである.2013年には,英国でのACPに関するclinical review34)がBritish Medical Journalに発表されており,英国におけるACPの方向性が示された.さらに,2014年には,RCTを中心とした複数論文を検証した形でACPの効果についても言及されており,効果検討に関するレビュー35)が行われていた.

直近5年(2015〜2019年)においては,豪州において発行された論文も散見されるようになった.豪州ではThe National Framework for Advance Care Directives(以下,ACD)が発表された4年後の2015年には,オンラインでのACDのテンプレートに関するSRが発表され,その内容について議論がなされていた36).さらに,2015年以降,全世界的に,ACPの評価37)に関する論文数が増加し,患者・家族への効果だけでなく,経済的な効果に焦点を当てたSR38)も発表された.また,これまでは,疾患が特定された集団に対するACPに関する論文が多くあったが,ここ数年で「severely illness」という括りのもと,多様な疾患を抱える者を含む集団に対するACP39)についても述べられるようになった.さらには,外来患者のみを対象としたACPに関するレビューも発表されるようになってきていた40).2016年には,Weathersらが高齢者へのACPの無作為化比較試験のSRを実施し,高齢者に対するACPの有用性が証明され41),2018年には認知症を抱えた人に対するACPの効果に関するSR42)も発表された.また,同年,プライマリーケアプロバイダーに対するACPのストラテジーに関するSR43)も発表された.このように,ACPの受け手を対象とした研究がこれまで多くあったのに対して,ここ数年でACPをより効果的に行うことを目指し,医療職・介護職への教育や,電子カルテの活用などACPを提供・ファシリテートする側を対象とした研究も増加してきた44〜47).さらには,2017年には,Lunderらは,「今後は,病院や在宅といった場所や疾患にかかわらず,すべての人に適応できるACPのモデルを構築して行く必要がある」と述べていた48).そして,その足掛けとして,2019年にJoengらが「Study protocol to investigate the efficacy of normalisation of Advance Care Planning (ACP) for people with chronic diseases in acute and community settings: a quasiexperimental design」49)をBMC Health Services Researchへ投稿しており,この準実験の結果が今後期待される.

上述のように,これまでACPに関する論文が執筆されてきたなか,ACPの概念については言及されてきておらず,各々の研究者の操作的定義に基づいて研究が進められてきた.そこで,2017年に米国のSudoreら13)や欧州のRietjensら50)がデルファイ法を用いて,ACPの定義を定めた.さらには,ACPのアウトカムについても,Sudoreらがデルファイ法にて,まとめ,発表した51).これらの定義およびアウトカムについて表2にまとめた.今後各国はこれらの内容をもとに,自国の特性を考慮しながら,適切なACPの定義やアウトカムを設定していくことが求められる.

3. 日本でのACPに関する研究動向今回,医学中央雑誌を使用し「アドバンスケア計画」のシソーラス用語を用いて検索を行うと,2264本あった.ここから原著に絞り込んだところ,186本まで減少したことから,わが国におけるACPに関する論文は会議録や学会発表は増加しているものの,原著論文の執筆には至っていない状況であることがうかがえる.医学中央雑誌のシソーラス用語「アドバンスケア計画」の下位語に「患者による事前指示(MeSH: Advance Directives)」と「リビングウィル(MeSH: Living Will)」の双方が設定されており,シソーラス用語の「アドバンスケア計画」を用いて検索することで,混乱しやすいACP, AD, LWの三つに関する論文はもれなく検索できている.年度別における論文数の推移を図3に示す.本項では,「2.海外でのACPに関する研究動向」とは異なり,「原著論文」を対象としていることに注意されたい.

注)最右端は2019年を示しており,2019年6月の時点までに発行された論文数を反映している

今回の原著論文に絞った検索結果のうち,最も古いのが1997年に発表された赤林らの論文で,ADに関する医師の意識調査を行ったものであった52).それに続き,LW,ターミナルケアなどに関する終末期意思決定支援について医療職を対象とした意識調査が多くあった53〜56).終末期意思決定支援が課題とされるなか,看護師の生命倫理に関する知識が十分でないことが明らかとなった55).一方で,医師は透析の非導入・中止は医師の使命感・倫理観から容易に行えないという意見があった52)ように医療職間で,終末期意思決定支援に重要な生命倫理に関する共通の認識が構築されていない状況であったことがわかる.患者を対象とした研究では,症例報告57,58)が主を占めていた.ALS59)患者の人工呼吸器装着に関わる意思決定プロセスを追ったものや,呼吸器疾患患者の人工呼吸療法の要否に関する意思決定プロセスへの看護介入の検討60)といった具体的な疾患を抱える者を対象とした論文が散見された.その後2008年にかけて,高齢者(患者含む)の終末期ケアやADの意識に関する実態調査61〜68)が多くみられ,研究対象が医療職からケアを受ける側の人へ移行してきた.

2009〜2014年には,ACPに係る論文数は年間10本前後まで増加した.その中には,救急での治療の差し控え,透析,ALS,認知症,がん等疾患を限定された集団の中での意思決定支援や倫理的課題に関する実態調査論文69〜73)が挙げられた.その後,介護老人福祉施設におけるADの作成などの実際に意思決定支援として介護の現場で提供されたケアが具体的に検討された74,75).さらには,今後在宅での生活支援の中心となる介護職員を対象とした教育プログラムの介護職員の死生観の変容への効果も検証され,これらの教育プログラムに参加した介護職員は,死を忌避するのではなく積極的に死と向き合う姿勢がみられるようになったと報告されていた76,77).2014年には,地域在住高齢者へのADの普及も着目されるようになり,「事前指示書が必要なのは,終末期にある人や不治の病にかかっている人だけである」,「医師が正しい治療方法をすべて決めてくれるので,事前指示書は必要ない」等の項目を含むADに関する知識・態度の測定尺度の日本語版の信頼性・妥当性の検証が行われた78).この5年で主にACPの重要性が注目を浴び始め,2014年には,緩和ケアチームが入院中の患者の意思決定を支える方針を一致させ,水分・食事の制限,内服困難に対する注射剤開始,鎮静の開始時期などすべての決定を患者自身が行えるように,家族への対応も含めて意思決定を継続的にサポートすることで,最期まで患者の意向を尊重して看取ることができた,といった内容で初めてACPの実践報告79)が行われた.2014年までの国内で発表された文献の概要については,2015年に発表された角田らの文献検討5)の結果を参考にされたい.

直近5年の2015〜2018年では年間20本前後にまで倍増した.とくに,2015年には,竹中らによるACPの重要性に関する論文80)や田中らによるACPに関する研修会81)に関する論文が増加した.2016年に入っても,依然実態調査論文が多く,がん患者などの終末期患者や透析患者,地域在住高齢者を対象としたACPを取り巻く実態と課題の究明にとどまっていた82〜85).その中でも,高齢者の地域での生活を支えるのに重要な役割を果たす社会福祉士(Medical Social Worker: MSW)86)のACPへの関わり方や,訪問看護師87)による具体的なACP支援に関する論文もみられるようになり,より実践につながるような研究が実施されるようになったことがわかる.2017年代には,薮本らにより患者へのACPの介入の有効性に関する研究も行われた88).がん終末期患者が入院している病棟の看護師の意識調査89)や,がん患者へのACPの概念分析90)および訪問看護師による終末期がん患者へのACPと希望死亡場所での死亡の実現の関連の検討91)が行われ,がん患者に対するACPが最も注目されていることがわかる.また,病院外での心肺停止や心停止,急変時の蘇生行為に関する研究92〜94)の主たるテーマであった.2017年までのわが国におけるACPに関する論文の概要については,2018年に発表された谷本らの統合的文献レビュー4)を参考にされたい.

2018年に入ると,2018年4月の診療報酬改定にて緩和ケアの対象ががんに加えて心不全にも拡大した影響を受け,慢性疾患である心不全への緩和ケアが着目されるようになり,その実態について全国調査が実施された95,96).海外でACPの主たる介入として使用されているPOLSTを使用した進行性肺がん患者および75歳以上の呼吸器疾患患者を対象とした実践報告97)も行われた.このように,慢性疾患患者へのACPが徐々に普及する中で,看護師やケアマネジャーのACPに対する認識や行動にも変化がみられ98,99),がんなどすでに何らかの意思決定が迫っている者だけではなく,地域在住の独居高齢者を対象としたACPの促進要因・阻害要因の検討がなされるようになった100).さらに,海外ではACPのアウトカム指標として使用されている「ADの作成」をアウトカムとする研究はわが国でも行われていた101,102).

このようにわが国におけるACP関連の先行知見を概観すると,欧米に比べて20年程度遅れつつも着実に知見の集積が進められてきている.しかし,2018年に谷本らが行ったわが国におけるACPに関する統合的文献レビュー4)によると,わが国のACP研究において,ACPの概念の定義が明確にされていないことが多く,研究者間でもACPの概念に混乱がみられている.上述のように,アメリカではSudoreら13)が「あらゆる年齢・健康状態の人がその人の価値観,人生のゴール,将来の医療的ケアに関する嗜好について理解し共有すること」,ヨーロッパではRietjensら50)が「将来の医療における治療やケアに関するゴールや嗜好を定め,家族や医療者と話し合い,記録に残し見直すこと」と,ACPの概念をDelphi法にて定義したことから,わが国でも日本の文化・社会・医療事情に適したACPを定義し,導入していくことが求められる4).上述のように,海外でのACPの定義では,「個人」を中心に,その人の将来の価値観や医療に関する嗜好を家族や医療者と共有し,記録に残すことが言及されている.しかし,日本には古くから「集団性」という文化17)があり,高齢者における「その人の思い」は「家族が望むように」という場合も多々ある.この点を考慮すると,わが国の高齢者を対象とするACPのあり方としては,「個人」ではなく,「家族」を中心とした関わりが重要であると考えられる.

さらに,Sudoreらが発表した「提供されるケアとその人の人生のゴールの一致」などのアウトカム指標51)も参考し,国内の状況に適したACPのアウトカム指標を設定していく必要がある.2017年にわが国においても,薮本らにより患者のACPに関する介入の死の準備教育への効果が報告されている88)が,その後新たな知見は出てきていない.海外のACPの効果検証の論文によると,入院率やADの作成がメインアウトカムとなっている35,37,41,103,104)が,ADは上述のように,わが国の国民性を考慮するとADの作成についての早急な浸透は難しいと考えられる.一方,入院率については,わが国でも有用なACPのアウトカム指標となると考えられる.入院する前の生活の場となるのは,自宅や特別養護老人ホーム・老人保健施設や,介護付き有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅などの高齢者施設である.わが国でもこれらの施設利用者を対象として終末期意思決定支援について調べた研究は散見されており66,74),海外でもナーシングホームの入居者を対象とした研究が多くある105,106).しかし,これらを参考にするには,高齢者施設,ナーシングホームの概念が他国とわが国で異なることは視野に入れておく必要がある.

療養生活の場として政策と臨床が目指す方向としては,地域包括ケアシステムのもとで,訪問看護などの医療サービスを利用しながら,自宅や高齢者施設での療養生活を継続することを推進している.これらの在宅療養者に何らかの状態変化が生じた際に,入院するのか,自宅での生活を続けるのか,人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決定のサポートは今後より一層重要となり,訪問看護師に期待される役割となるのではないだろうか.しかし,国内外ともに,在宅療養者を対象とする研究は少なく,訪問看護師による研究はほとんどないのが現状である.現時点では,2016年の鶴若らの論文87)と,2018年の大桃らの論文100)の2本である.前者では,訪問看護師を対象とし,在宅看取りを目指す高齢者への意向確認のタイミングと援助についてインタビューを行い,質的分析を行っている.後者では,独居高齢者へのACPに関するインタビューを訪問看護師へ実施し,ACPのプロセスと具体的支援を考察している.これらのように,今後さらなる質的研究が積み上がり,量的研究へと発展し,最終的にはレベルの高いエビデンスの構築がなされていくことが求められる.

研究の限界本研究は,MEDLINEおよび医学中央雑誌に限った検索結果に基づいていること,および「ACP」というシソーラスおよびMeSHに該当した論文のみを対象とてしているため,国内外におけるACPに関連するすべての研究を網羅しているとはいえない.さらに,今回はまた,国内外のACPに関する政策についても代表的なもののみ対象としていることも本研究の限界である.

諸外国における臨床および研究でのACPの発展を考慮すると,やはり各国の文化的・歴史的背景を考慮したACPの定義が重要である.しかし,わが国では,厚生労働省や各学会等が各々ACPに関する定義を発行しており,複数の定義が存在していることから,今後はこれらの組織間で共通の定義の設定が求められる.また,日本の集団性という文化的背景や,地域在住高齢者へのACPの普及を目指す厚生労働省の動向から,がんなどの特定の疾患に限らず,あらゆる状態の高齢者に適応可能なACPの概念を決定することが急がれる.また,わが国に適したACPの概念が明らかになったうえで,地域在住高齢者や在宅療養者から,終末期療養者まで,すべての国民が最期まで満足のいく医療・介護サービスを受け,住み慣れた地域で生活を送ることを可能にするための効果的なACPに関する介入についてもさらなるエビデンスの構築が求められる.

本研究は大阪大学平成31年度社会人学生支援基盤経費の助成を受けたものです.

著者の申告すべき利益相反なし

大濱および福井は研究の構想およびデザイン,研究データの収集,分析,解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献した.原稿の起草は大濱が行った.すべての著者は投稿論文ならびに出版原稿の最終承認,および研究の説明責任に同意した.