2023 年 18 巻 1 号 p. 73-77

2023 年 18 巻 1 号 p. 73-77

【目的】東京医科大学病院(以下,当院)緩和ケアチームの過去5年間の活動状況と新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が与えた影響を調査した.【方法】2016年4月から2021年3月の期間に当院緩和ケアチームが介入した患者データを後方視的に比較・分析した.【結果】2016年度から2020年度までの延べ依頼数,患者背景,依頼・介入理由に大きな変化はみられなかった.2020年度の依頼時PS 0の患者数は他年度と比較し有意に増加し,自宅退院患者数も有意に増加していた.【考察】調査結果から緩和ケアの早期からの導入が進んでいることがわかった.当院でもCOVID-19流行後,入院患者の面会制限が行われ自宅療養を選択する割合が増えている可能性が考えられた.【結論】緩和ケアチームへの介入依頼はCOVID-19流行の影響なく,5年間で有意な変化を認めなかったが,入院患者への厳しい面会制限は緩和ケアを実践するうえで障壁となった.

Purpose: We investigated the activity of our palliative care team over the past five years and how the new coronavirus infection (COVID-19) affects palliative care in our hospital. Methods: We retrospectively compared and analyzed patient data intervened by the Tokyo Medical University Hospital Palliative Care Team from April 2016 to March 2021. Results: There were no major differences in the total number of requests, patient background, reasons for request, and reasons for intervention from FY2016 to FY2020. In FY2020, the number of patients with PS0 at the time of request and who discharged from the hospital at home increased significantly compared to other years. Discussion and Conclusion: From the results of this survey, it was found that the introduction of palliative care from an early stage is progressing. On the other hand, because the outbreak of COVID-19 has restricted visits to inpatients at our hospital, it is possible that the proportion of patients who choose home care is increasing. Intervention requests to the palliative care team did not change significantly over the 5-year period without the impact of the COVID-19 pandemic. Strict visitation restrictions for inpatients have become barriers to the practice of palliative care.

2020年1月以降,全世界で流行した新型コロナウイルス感染症(以下,COVID-19)は,緩和医療にも大きな変化をもたらした.入院中の終末期がん患者にとって家族との面会は生きがいの一つとなっている 1 ) .しかし,感染拡大防止のため患者・家族の面会制限が世界中で行われている 2 ) .2021年3月のアンケート調査では72%が面会制限によって緩和ケアの質が低下したと回答している 3 ) .そこで東京医科大学病院(以下,当院)の緩和ケアチーム(palliative care team: PCT)が介入した直近5年間の患者データを基に介入状況の変化や動向を探るとともに,COVID-19流行後最近1年間の変化についても検討した.

2016年4月から2021年3月の期間のPCT介入入院患者データを後方視的に比較・分析した.調査項目は日本緩和医療学会,緩和ケアチーム登録票をもとに年間依頼件数,区分(がん/非がん),介入依頼の時期,依頼時PS(Performance Status),依頼内容と延べ件数,転帰,実際に介入した内容,COVID-19第1波前後における緩和ケア外来患者数月平均推移と各年度延べ患者数,新規患者数について調査した.依頼時のPS,転帰については2016年度から2019年度と2020年度の2区分でカイ二乗検定を用いて比較し,さらにpost hoc testとして残差分析を行い,有意水準を5%とした.

2016年度から2020年度までの5年間に延べ1784件(年平均356.8件)の介入依頼があった( 表1 ).2019年度は当院の病棟建て替えに伴い約1割の減少を認めた.COVID-19が流行した2020年度は363件で他年度と比較し大きな差を認めなかった.緩和ケア外来においては,COVID-19流行前(2019年8月から2020年3月)と第1波期間(2020年4月から6月),第1波後(2020年7月から2021年3月)の延べ外来患者数月平均を比較すると,第1波期間が他の期間と比較し減少を認めた(流行前22件vs. 第1波期間17件vs. 第1波後23件).しかし,年度ごとの延べ外来患者数は2020年度262人の受診があり,減少を認めなかった.

患者の区分(がん/非がん)はがん患者が大半を占め,非がん患者は2016–2018年度にかけては3%未満であったのが2019-2020年度は3%台であり,若干の増加傾向を認めた.

がん患者における介入依頼の時期を3期間に分けて集計した.他年度と比較して2020年度は「治療終了後」の介入依頼が28.2%と最も減少し,一方で「診断から初期治療」と「治療中」の合計は71.8%で全体に占める割合が増加傾向にあった.

患者の全身活動度を表したPSが介入時に0(全く問題なく活動できる)であった患者の割合は2016年度の5%に対して2020年度は17%と3.4倍に増加しており,2020年度は他年度と比較して有意に多かった(p=<0.01)( 表1 ).またPS1の患者は2020年度で有意に減少していた(p=0.01).

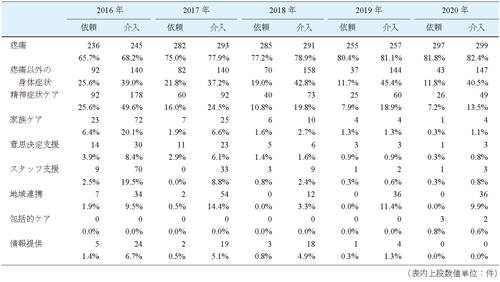

依頼・介入内容に関しては「疼痛」が最も多く,増加傾向であった( 表2 ).介入内容の中では「疼痛以外の症状」と「精神症状」については依頼件数より介入件数が大幅に多くなっていた.症状緩和以外の項目に関しては2016年の依頼・介入件数が多く,5年間の中で徐々に減少を認めていた.

介入した患者の転帰は退院,死亡が大きな割合を占め,2020年度は2016–2019年度と比較して自宅退院の割合が57%と有意に多く,一方で死亡の割合は22.6%,その他転院の割合は6.1%でそれぞれ有意に少なかった( 表1 ).

当院におけるPCT介入患者結果を振り返ると,5年間の延べ年間依頼数に大きな変化はみられなかった.COVID-19の流行に伴い,病院の受診控えやがん検診受診者数の減少が報告されており 4 ) ,当院においても2020年度の全診療科延べ外来・入院患者数は減少傾向を示していた.一方,緩和ケア外来は,COVID-19流行第1波期間の月平均延べ外来患者数は減少していたが,年度ごとの延べ外来患者数は2020年度が5年間の中で最も多い結果であった.

当院のがん患者における介入の依頼時期は「診断から初期治療」と「治療中」の合計が60%以上を占めていた.また,介入時PSが0である患者の占める割合が当院では2020年度有意に増加していた.「ホスピス緩和ケア白書2020」 5 ) によると,PS 0の患者の占める割合は5~6%程度であり全国と比較してもPS 0の患者の介入依頼が多い.早期からの緩和ケアが浸透している一方で,主治医自身による基本的緩和ケアが十分に行われていないとも考えられる.

PCTへの依頼内容に関しては全国調査結果 5 ) と比較して当院では疼痛が大幅に多い.「ホスピス緩和ケア白書2020」 5 ) によると,依頼内容は「疼痛」が30%台,「疼痛以外の身体症状」が20%台であり,「疼痛」の占める割合は2010年度から2018年度にかけて減少傾向にあり,「疼痛以外の身体症状」「家族ケア」の占める割合が少しずつ増加している.当院においては半数以上の患者で疼痛が介入理由となっており,年々増加傾向にある.「疼痛以外の身体症状」の介入依頼は20%台から10%台へ減少傾向であるが,実際の介入内容としては40%前後の割合で減少はしていなかった.「疼痛」を理由に介入依頼となった患者に対して「疼痛以外の身体症状」に対しても介入を行った結果と考えられる.「精神症状ケア」に関しても同様に介入依頼と実際の介入内容の割合に乖離があり,依頼数以上に介入を行っていた.「家族ケア」や「意思決定支援」の依頼件数が2016年度以降減少傾向にあるのは,院内のリエゾンチーム・医療ソーシャルワーカー・退院支援業務の拡大が原因しているものと考えられる.

転帰については2020年度の自宅退院の割合が5年間の中で有意に多く,死亡,その他転院が有意に少ない結果となった.面会制限によって患者と家族のニーズが満たされなくなり,在宅療養の移行につながっている可能性が考えられる.面会制限を理由に在宅医療への移行を急遽希望される患者もみられたが,家族の受け入れ状況や自宅環境などによって希望をかなえることが困難な場合もあった.COVID-19の流行とともに病院では面会制限が設けられ,家族と過ごす時間の減少,家族が患者の状態を把握することが難しくなる,看取りに間に合わないなどの声が寄せられており,2021年11月のアンケート調査でも77%の緩和ケア病棟が質の低下を回答している 6 ) .今回質の評価は行っていないものの,当院でも面会制限に伴う緩和ケアの質の低下はあったものと推測される.コロナ禍においても最終的な看取りの際には家族の付き添いや宿泊を許可する特別ルールを設けている.しかし,家族が病院に入れないことで家族による入院中の患者のケアが十分行えていないこと,医療スタッフは家族ケアができないことは緩和ケアを実践するうえで大きな障壁である.2020年5月「新型コロナウイルス感染症に対する対応に関するアンケート 速報」が公開された 7 ) .PCT患者依頼数は48.8%が変化なし,42%が10%以上の減少がみられたと回答し,COVID-19患者に対してPCTで緩和ケアを提供した施設は14施設(4.6%)であった.当院においては2020年3月下旬,COVID-19感染症対策強化が行われた.面会は原則禁止となり,病状説明や緊急時に限り人数制限,時間制限が設けられた.PCTカンファレンスは第1波の間のみ感染対策を優先し開催を控えた.電子カルテ上の患者リストを用いて随時多職種間で情報共有を行うことで質を担保した.COVID-19感染が確認された患者へのPCT介入は,感染に伴う呼吸困難感,がん性疼痛の緩和に関して2件依頼があった.主治医,病棟スタッフ,カルテより情報収集し対面診察は行わずにカルテ上での診察,主治医との電話での相談とアドバイスを行った.PCR検査で2回の陰性確認後,転棟しがん治療を再開した際にPCTによる直接介入を開始した.手探りの中での介入であったが決して十分であったとはいえない.入院・外来ともにオンライン診療の活用などが今後の課題である.海外ではCOVID-19流行に伴い医療崩壊が迫る中で緩和医療の重要性が盛んに議論されている 8 ) .コロナ禍での緩和ケアの問題点など,今回の経験を基に国内でもCOVID-19患者への関わりを含め,広く緩和ケアチームが介入できるシステム作りについての議論が期待される.

本研究は緩和ケアチーム登録票の一部の項目に関する患者データを基に5年間の活動状況を後方視的に調査したものであるため,緩和ケアの質に関する評価などはできておらず,COVID-19流行に伴う影響に関する情報が不十分であることは今回の研究の限界である.

今回の調査結果から,当院における介入依頼患者は依頼時期が早くPS良好患者の割合が増えており,緩和ケアの早期からの導入が進んでいることが考えられた.一方,当院でもCOVID-19の流行とともに全入院患者への厳しい面会制限が行われており,他施設と同様に自宅療養を選択する割合が増えていた.

すべての著者の申告すべき利益相反なし

倉地は研究の構想・デザイン,研究データの収集・分析,解釈,原稿の起草に貢献した.濱田は研究の構想・デザイン,研究データの解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献した.田上,内野は研究データの解釈,原稿の重要な知的内容に関わる批判的な推敲に貢献した.すべての著者は投稿論文ならびに出版原稿の最終承認,および研究の説明責任に同意した.