2017 年 33 巻 2 号 p. 97-121

2017 年 33 巻 2 号 p. 97-121

この10年くらい,よほどのことがない限り人前での話は,職場での学生相手の講義を除き,していない.“よほどのこと”とは,想像を絶する強引さで頼まれたときか,断れない事情が私側にあるときに限られる.これは,若いときに何度かお年寄りの話を聞いて失望が重なったという,いわば精神的トラウマによる.無様な姿を恥ずかしげもなく曝すのは,未必の故意と言ってもよい犯罪.そう思ったし,その思いは今も変わらない.

講演時,私は63歳.「どこに出しても恥ずかしくない」,ではなく,どこに出しても恥ずかしい年寄りだ.“想像を絶する強引さで頼まれたときか,断れない事情が私側にあるとき”というのは,結局のところ,依頼した側との間に共犯関係が成立するときに限って講演依頼を受ける,ということだ.ましてレジェンド・レクチャーなどとたいそうな名前を冠されて,話す内容が右から左にスラスラ浮かんでくるほど厚顔無恥ではない.どこに出しても恥ずかしい年寄りではあっても,それくらいのプライドはある.

断り切れずに依頼を受けて,古傷が疼くのに耐えながらどんなことを話そうか,と漠然と考えつつ時が過ぎ,期日の1–2週間前になってようやく構想がまとまり話を組み立て始める.しかし,所詮は年寄りの石頭.できあがった話は代わり映えするはずもなし.“依頼した側との間に共犯関係が成立する”場でもなければ,恥ずかしくて話せるものではない.だから,期日の3か月も前に抄録を,と言われたって,唯々諾々と書けるものではないのだ.

しかし,“代わり映えしない話しかできない”んだったら,去年話した無駄話を焼き直せばいいだろ!,も一理.

「私たちは一生懸命やっているんだ.」

「知りませんでした.」

画像診断の役割?,放射線科医の役割?.どっち?

「行政は馬鹿だ.」

刑事訴訟法のイロハのイ.

こんなキー・ワードをスラロームの旗門に見立てて話そうと思う.スラロームのように滑らないことを願いながら.

演者の相原はどういう人物か?以下にその略歴を示す.

北海道出身,1954年生まれ,63歳.

1980年,北海道大学医学部を卒業し,同年自治医科大学附属病院放射線科研修医.

1986年,埼玉県立小児医療センターに赴任.ここで小児画像診断の手ほどきを受けるとともに小児画像診断を専門とする放射線科医の道を歩き始めた.

2004年,自治医科大学とちぎ子ども医療センター開設準備本部に赴任.

2006年,自治医科大学とちぎ子ども医療センター註1)開院とともに,小児画像診断部・部長に就任し,現在に至る.センター開院と時を同じくして小児虐待対策委員会を立ち上げ,2014年3月まで委員長を務めた.

この間,2012年に再入会するまでの約10年間,日本小児放射線学会を退会していた註11).

埼玉県立小児医療センターに常勤医として赴任する2年前の1984年(昭和59年)4月,同センター放射線科に週1回勤務する非常勤医となった.働きはじめてまもなく(具体的には1984年7月),後から振り返れば典型的な児童虐待事例を経験した.その症例を紹介する前に,“1984年(昭和59年)”とは,我が国の児童虐待対策の歴史の中でどのような時期に当たるのか,話が大げさにならない程度に述べてみようと思う.

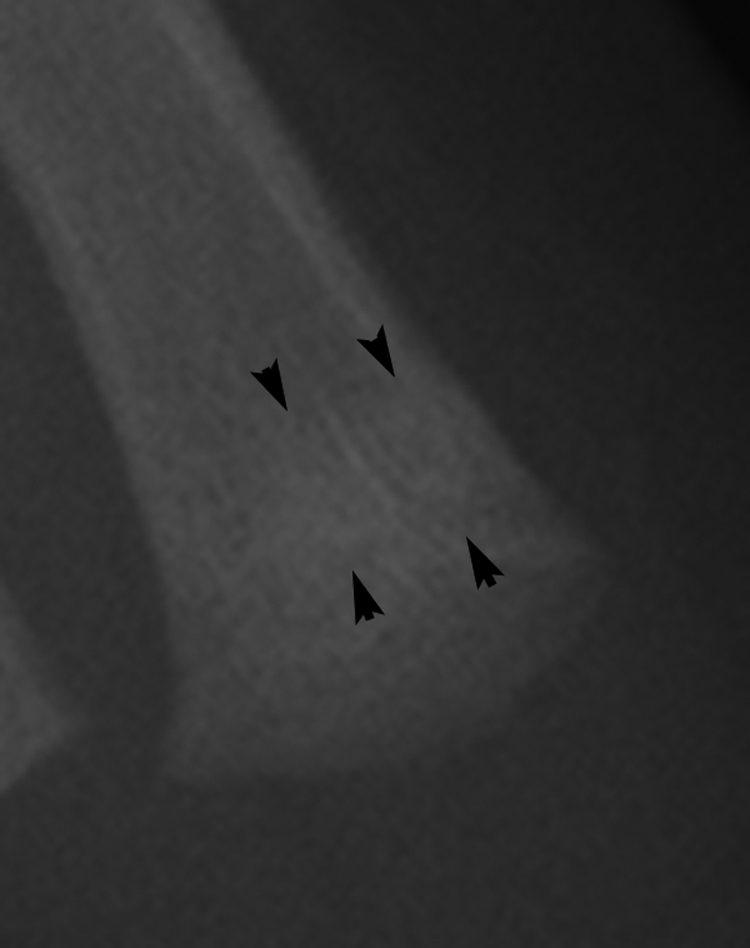

Fig. 1は我が国における児童虐待相談対応件数の年次推移を表したものである.厚生労働省が児童虐待について統計を取り始めたのは平成2年(1990年.当時は厚生省)である.以来,一度も減少に転ずることなく増加の一途をたどっていることは,ご承知の通りである.

児童虐待相談対応件数の推移

厚生労働省のホームページ(報道・広報〈報道発表資料〉平成28年8月)から一部改変し転載.平成27年度については,速報値を確定値に差し替えた.矢印aは1984年(昭和59年)の,矢印bは1987年(昭和62年)の,このグラフの時間軸での位置を示す.

私が初めて児童虐待事例を医師として経験した1984年(昭和59年)は,それ(厚生労働省が統計を取り始めた平成2年)から更に6年遡った頃(Fig. 1矢印a)のことである.Fig. 1のグラフを左に外挿すれば,縦軸の値は限りなく0(ゼロ)に近づく.そのような時期である.

右大腿骨骨折を負った生後4か月の女児が,乳児の診療経験が乏しいとの理由で,二次医療機関から紹介され転院してきた.Fig. 2にそのエックス線写真を示す.右大腿骨近位に骨折を認める.

右下肢エックス線写真

右大腿骨近位に骨折を認める(矢印).既にギプスが巻かれている.

この患児を診察した整形外科医が,この子の頭部が身体に比べて大きいことに気づき,同僚の脳神経外科医に診察を依頼した.脳神経外科医の依頼により撮影された頭部CTをFig. 3に示す.

頭部CT

両側前頭部に慢性硬膜下血腫を認める.左前頭部には比較的新しい出血を認める(矢印).

両側前頭部に慢性硬膜下血腫を認める.左前頭部には比較的新しい出血を認める(Fig. 3矢印).

厚生労働省が児童虐待について統計を取り始めるより6年も前のこととは言え,小児専門を謳う医療機関のスタッフである.受傷機転として身体的虐待を疑いはした.しかし,両親は子どもをかわいがっているように見えた.退院後,予約通りきちんと日時を守って外来を受診していた.両親は受傷機転として思い当たることとして,「2歳半上の姉がよくいじめていた」と述べた.私たちは,その言葉を信じた.

しかし,それから2年半後(昭和62年.Fig. 1矢印b),この子は瀕死の状態で再入院してきた.そのときの頭部CT(Fig. 4)と顔写真(Fig. 5)を示す.

頭部CT

左大脳半球全体は著しく腫大してCT値が低下し,灰白質-皮質境界が不鮮明になっている.左大脳半球の腫大に伴い正中変位を生じている.中脳も右に圧排され,四丘体槽が左右非対称になっている.テント切痕ヘルニアが生じているか生じつつある状態である.大脳鎌の左縁に添って急性硬膜下血腫を認める(矢印).

頭部CT(Fig. 4)撮影直後に撮影された顔写真

顔は腫れ上がり,新旧のあざが多発している.痂皮化した挫創も認める.

頭部CTでは,左大脳半球全体は著しく腫大してCT値が低下し,灰白質-白質境界が不鮮明になっている.左大脳半球の腫大に伴い正中変位を生じている.中脳も右に圧排され,四丘体槽が左右非対称になっている.テント切痕ヘルニアが生じているか生じつつある状態である.大脳鎌の左縁に添って急性硬膜下血腫を認める(Fig. 4).顔は腫れ上がり,新旧のあざが多発している.痂皮化した挫創も認める(Fig. 5).

児は,この翌日死亡した.

それから30年が経った.

乳幼児においては日常生活の中で生じうるような転落では大腿骨骨折は生じない.こんなことは,参考文献などを示すまでもないほどの周知の事実註2)だ.大腿骨骨折を負った当時,児は生後4か月.体重は5 kgを超える.姉が2歳半上なら3歳として,3歳児が持ち上げられる重さではない註3).仮にベビーベッドやソファーに寝かされていて,児の手足あるいは着衣を引っ張って転落させたとしても,高々数十cmの高さである.その程度の高さからの転落では,大腿骨は折れないのだ文献1).

文献1:受傷機転として虐待を慎重に排除した207例の転落事故を収集し分析した研究報告.患児の年齢は6歳未満.最大高は54インチ(約135 cm).頭蓋骨の単純な線状骨折と鎖骨骨折をそれぞれ1例認めたのみ.いずれにも合併症はなく,機能予後,生命予後ともに問題なし.

乳幼児に硬膜下血腫を発見したら,必ず虐待を疑え!.shaken baby syndrome(揺すぶられっ子症候群;SBS)だ.これも,現代なら,なかんずく小児医療の専門家の集まりである小児放射線学会の会員なら,“周知の事実”註2)だろう.

兄姉がいじめた,は,転落と並んで,加害者がよく口にする受傷機転である.

虐待は繰り返されるたびにエスカレートする.これは,世界中で広く読まれている小児科学教科書である,Nelson’s Textbook of Pediatricsに書かれていることである文献2).

文献2:早期の研究報告であるが,と断った上で,“被虐待児に対し救いの手がさしのべられなければ,その5%は殺害され,25%は再び受傷して重篤な状態に陥る”との記載がある(邦訳は相原による).

我々はそれらを知らなかった.結果として,この子を救うことができなかった.文献1も文献2も,我々が最初にこの患者に出会った1984年よりも後に刊行されたものであったにせよ,である.

医療者が医学的な知識を欠いていたことによって,適切な治療を受ける機会を失えば,患者は命を失う.医療の場では当たり前のことだ.当たり前のことが,自分たちにはできなかった,のだ.

一般的には,C. Henry Kempeにより書かれ1962年のJAMAに掲載された論文文献3)が,小児虐待を医学の対象とした最初の研究報告とされている.

文献3:Wikipedia(英語版)は,Dr. Kempeの業績を紹介する中で,彼とDr. Steeleがこの論文を発表したと書いている.しかしDr. Steeleは3rd authorである.その前(2nd author)に放射線科医であるDr. Silvermanが配されている.この論文は,医学における小児虐待の歴史を振り返るとき必ず引用される文献であるが,Wikipediaの記述は,著者名,タイトル,出典をcopy & pasteするだけで,実際に論文を手にとって中身に目を通す者は,英語圏でも稀な存在であることを示唆しているように思われる.

しかしそれから遡ること16年.我々小児放射線科医のパパであるJohn Caffeyにより,

Multiple fractures in the long bones of infants suffering from chronic subdural hematoma(慢性硬膜下血腫を患う乳児に合併した長管骨多発骨折〈邦語訳は相原による〉)

という,まさにそのものずばりの表題が付された論文が放射線医学の専門誌であるAJRに掲載されている文献4).

Dr. Caffeyは,“Whiplash shaken infant syndrome”(いわゆるSBS)の命名者でもある.放射線科医が小児虐待の最前線に立つことは,小児虐待が医学の対象となった当初から当たり前のことなのだ.

我が国の現状しかし我が国ではどうか? 批判を恐れず,感じるままを言うなら,「“いわゆる”付きの常識が跋扈している」という気がしてならない.

骨格の損傷であれば,その画像診断は整形外科医.頭蓋内損傷であれば脳神経外科医.という「常識」だ.警察や検察庁からの捜査協力依頼を受けると,大量の捜査資料に目を通すことを強いられるが,その中に法医学者の手になる画像診断についての鑑定嘱託回答書を見ることが稀ではない.法医学教室のホームページの中には,画像診断についての相談を受ける旨を広告しているものがあるから,日夜死因の解明に当たる法医学者の業務の延長線上に画像診断があるということは,依頼する側(警察官,検察官)とそれを受ける側の双方にとって,何の違和感も覚えることがない「常識」なのであろう註4).

そこには,例えば,骨折を例に挙げるなら,

骨折の画像診断? 骨が“折れる”んだろ.そんなの簡単!!

という無邪気な思い込みがあるのではないか?

小児科も整形外科もある某総合病院註5)にて撮影された全身骨撮影を示す(Fig. 6).

某総合病院にて撮影された全身骨撮影

頭蓋骨は,CTが撮影されているため省略されている.日曜日の午後9時半に撮影されたものである.上腕骨近位,下腿遠位,鎖骨,手指,足趾,腸骨は,撮影範囲から外れているか,介助者の手が重なっているため評価ができない.また上肢が正しい正面像,側面像にはなっていない.

患者は1歳2か月の男児.全身に痣を認めたため,外来診察を担当した小児科医が身体的虐待を疑い全身骨撮影を依頼した.

この撮影にはいくつもの問題点がある.

ひとつは医療機関全体の診療体制の問題.日曜の夜9時半,すなわち休日の,しかも当直帯に撮影されている,ということである.更に具体的に言うなら,小児専門病院ではない,地域の二次医療を担当する総合病院の放射線部において,放射線技師がたった一人で撮影を担当した,ということである.撮影を依頼した小児科医はそのような診療体制を知っていたはずだ.それ故の,“医療機関全体の診療体制の問題”だ.単純に放射線部門における日当直帯の人員配置の問題に矮小化すべきものではない.

いまひとつは,技術的な問題である.上腕骨近位,下腿遠位,鎖骨,手指,足趾,腸骨は,撮影範囲から外れているか,介助者の手が重なっているため評価ができない.

長管骨の骨幹端損傷は,CML(classic metaphyseal lesion)とも呼ばれ,受傷機転が身体的虐待であることを示す極めて特異性の高い所見である.一昨年Pediatric Radiology誌に掲載された論文によれば,身体的虐待によって生じた骨幹端損傷のうち,上腕骨近位が8.2%,下腿遠位が24.7%(うち,頸骨近位が19%,腓骨近位が5.7%)という頻度が示されている文献5).上腕骨近位と下腿遠位で計32.9%.すなわちおよそ1/3を占める.

文献5:身体的虐待が疑われ全身骨撮影が行われた567例の乳児(年齢は生後4日から12か月.中央値4.4か月)を対象にした研究.全身骨撮影は全てACR(American College of Radiology)が定めた標準的な撮影方法に則って行われている.この論文で使われている骨幹端損傷の部位と頻度が書き込まれた図は,小児虐待画像診断の教科書として名高いKleinman PK ed. Diagnostic Imaging of Child Abuse (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press; 2015(編者はこの論文の著者の一人であるPaul K. Kleinman)にも転載されている(p. 36. Figure 2.12).

手足の指趾の骨折も,CMLほどではないが,身体的虐待を示す所見としての特異性は高い文献6).

文献6:文献5でも紹介した,Paul K. Kleinman編になる教科書からの引用である.そのp. 24に,虐待診断における特異性の高さに応じて骨折を分類した表(Table 2.1)が掲載されている.

肩甲骨もこの全身骨撮影では骨折の評価は難しい註6).

といって,これら,すなわち撮影における技術的な不備を正しく指摘したらどういう反応が返ってくるか?

私たちは一生懸命にやっているんだ!!

確かに,依頼を受けた放射線技師はマンパワーのない日曜の夜,嫌がり泣き叫ぶ患児を相手に一人で撮影したのだ.これは“一生懸命”以外の何ものでもない.“正しく指摘した”医師は,強烈な反発を食らうだろう.

ではどうしたらよかったのか?

骨折のレントゲン所見は,撮影が2,3日遅くなっても消えてなくなることなどない.全身骨撮影は,撮影を担当する技術スタッフが十分いて,撮影の質の担保と読影を担当する放射線科医がいる診療時間帯に行われるべきなのだ.

私は,2006年9月の自治医科大学とちぎ子ども医療センター開院に当たり,小児虐待対策委員会を立ち上げ,2014年3月までその委員長を務めた.そこでのやり方を紹介しようと思う.

私の考え方の基本にあったのは,若い主治医を孤独にしない,ということである.

それはどういうことか? なぜ私はそう考えたのか? 話は,小児虐待対策委員会の立ち上げから数年前に遡る.小児虐待の画像診断について,講演に呼ばれて無駄話をしたり,雑誌に駄文を投稿し出した頃,確か,40代半ば.埼玉県立小児医療センターに勤務する一公務員医師で,今のような“教授”などという肩書きを持たなかったときのことである.

「児童虐待疑いの患児を担当しているが,わからないことだらけ.でも,相談する相手がいない」.

何人もの見ず知らずのお医者様から電話で相談を受けた.

私は尋ねた.あなたには指導医がいるだろう.指導医はなんと言っているんだ?

返ってきた言葉は,

「指導医は,『あなたにまかせた』と言うばかりで,相談に乗ってくれない」.

皆,ヒエラルキーでは最下層に属する若いお医者様であった.

ちょうどその頃,小児虐待の臨床における画像診断の役割について教科書文献7)の1章を執筆するよう打診があったときだったので,日本の小児科学の教科書には小児虐待についてどう書かれているか調べてみることにした.

文献7:このp. 108に小児虐待についての教科書の記載量をまとめた表を掲載している.

そして驚いた.平成12年(西暦2000年)時点で最新の小児科学教科書(和書)4冊のうち,2冊には小児虐待についての記述が皆無であった.残りの2冊のうち最も記述量が多かったものでも0.76ページ(全925ページ.2段組1ページあたりの行数は86行).次いで1.3行(頁の間違いではない.「行」である.全639ページ.2段組1ページあたりの行数は86行)であった.2000年版のNelson Textbook of Pediatrics, 16th ed.には4.3ページ(1ページあたり140行)に渡って記述があったから,彼我の違いに驚いたことを覚えている.

今(2017年)40歳以上の医師は:

小児虐待について医学校でも研修医のときも習っていない,

小児虐待について知らない,

のだ.だから,指導医は教えようにも教えるだけの知識がないのだ.

我が国には,責任を問われたとき,「知りませんでした」と言えば,そこで批判・非難が止む精神風土がある.しかし,相手が部下では面子/プライドが邪魔して,「私はよく知らない」とは言えない.その結果が,“あなたにまかせた”だったのだ.

ヒエラルキーの中で最下層の若いお医者さん(担当医)が,一人で行政(市町村の相談窓口,児童相談所,警察)に電話して,懇切に対応してもらえたなら,それは極めて稀な僥倖である.多くは軽くあしらわれる.

彼/彼女は自問自答するだろう.

「虐待の可能性がある」と,保護者に話したら逆上するかもしれない.多分間違いなく逆上するだろう.そうなったとき,「あなたにまかせた」と言った指導医は私をかばってくれるだろうか? 多分間違いなくNo(ノー).

仮に,何もせず帰宅させた結果,患児が不幸な転帰をたどったとして,誰が遺失利益の回復を求めて提訴するか? もっと具体的に言うなら,我が子を殺めてしまった親が,「児童相談所への通報の遅れが,私の虐待をエスカレートさせた」と言って,ということだ.当然,訴えるはずはなかろう.

虐待は疑わなかったことにして,今は様子を見よう.若い担当医がそう考えたとして,誰が非難できよう.

こういう経験があったから,若い主治医を孤独にしないことが,巡り巡って,結果として被虐待児を守ることにつながる,と考えたのだ.

病院職員の誰かが,「虐待を受けているのでは?」との疑問を抱いたら,小児虐待対策委員会(2014年3月まで,私が委員長)のコアメンバー註7)に通報する.小児虐待対策委員会はそれを受けて,「虐待」の蓋然性について検討する.ほとんどのケースで否定はできないから,次の段階に進むが,「10年を超えるつきあいのある家族.多少言動に乱暴なところはあるが,大丈夫.虐待ではない」と言い切るスタッフがいて,そのスタッフが同僚として十分に信頼に値する人物であることが確実である場合には,通報者に,「大丈夫,心配はない」と伝えて,対策に入らないことはある.しかし,このようなことは極めて稀なことで,私が委員長に在任中,1例しかなかったと記憶している.逆に言えば,ほとんど全ての通報事例で,次の段階に進む,ということである.次の段階に進むに当たり最も大切なことは,通報の対象となった患児の安全確保である.家族の中に,その子を託したとき心身の安全が確実に担保できるキー・パーソンがいるのでなければ,入院させる.通報者が医師ではあるが小児科医ではなかった場合は,小児科医が副主治医として付き,入院の必要性を家族に説明する任に当たる註8).診療時間外の場合には,日当直の小児科医に連絡すれば,診療時間帯と同じく小児科医が副主治医として付き,入院の必要性を家族に説明する任に当たる.病床は小児科病棟で提供する.

患児を入院させることで,利用可能な医療資源,行政資源は質・量ともに格段に増す.また,時間的余裕も生まれるから,対策を立てるに当たって,衆知を集め,質・量ともに増した医療資源,行政資源の有効活用を図ることができる註9).全身骨撮影は,そうした環境の中で行われる.

小児虐待対策委員会が,全身骨撮影が必要な事例であると判断した場合には,その事例の担当となった小児虐待対策委員会コアメンバー註7)から放射線科医に情報が提供され,日時が調整された上で撮影の運びとなる.

撮影部位はあらかじめ「小児骨折診断・全身骨」というセット項目が電子カルテオーダー画面上に設定してあるから,撮影依頼を出す主治医はそれをクリックするだけでよい.撮影に当たって“日時の調整”が必要なのは,外来患者の撮影予約が立て込んでいる時間帯を外すということが一つ.今一つは,撮影には必ず放射線科医が立ち会うことを絶対条件としているからである.

依頼を受けた放射線科医は,できあがった写真品質を判断する.必要に応じ,撮り直し,斜位撮影,cone-down撮影註10)等の追加を指示する.併せて,CTによる精査の必要性を判断する.

なぜこのような対応を取るのか? それは,撮影の機会はこの1回だけかもしれないからだ.患児は明日には死亡してしまうかもしれない.保護者が強引に患児を連れ帰るかもしれない.そういった不幸な局面に至ったときこそ,品質の高い画像診断が威力を発揮するとも言える.

行政や司法を動かすためには,彼らを納得させるに足る品質の高い証拠が必要だ.逆に,客観的資料である画像診断検査は,高い証拠能力を彼らから期待されている.だから,1回だけかもしれない撮影の機会に細大漏らさず画像情報が収集できるよう,小児の画像診断を専門とする放射線科医が立ち会い,撮影指揮に当たるのだ.

電子カルテ上でマウスをワンクリックするだけで依頼し撮影は技師任せ,では,十分な証拠価値のある写真品質は得られない.

こう言うと,次のような反論が予想される:

でも,マニュアルをちゃんと作れば,技師だけでだってそれなりのX線写真 ,撮れるだろ!

この答えはNo(否)だ.これは自信を持って言える.

我が国の画像診断の主流はCTとMRIだ.それゆえ,若い放射線技師の興味はCTやMRIの最新技術に向かう.一方で,昔は普通にいたX線写真の品質向上とその維持に気概を持つ技師は皆定年を迎え退職してしまった.今,日本の医療機関には,品質の高いX線写真を普通に撮影することができる放射線技師は僅少なのだ.X線写真の撮影系がデジタル(CRあるいはFPD)になってから,技術がなくてもそれなりの写真が撮れてしまうことも,それに拍車をかけていることは間違いない.

そんな環境下では,X線写真の品質を正しく評価できる医師がいなければ,その(写真品質の)維持・向上はできないのだ.しかし,「写真品質を正しく評価できる医師」も,ごく少数だ.何故なら,医療機関の中で放射線科医は少数派.CT,MRI,IVRで手一杯だ.その結果,品質の担保がないまま,X線写真だけが撮り続けられている.

Fig. 6で示した全身骨撮影は,必然の結果なのだ.

この撮影を担当した放射線技師に人づてに聞いてみた.依頼医(小児科医)は電話口でこう言ったという:

「全身骨撮影がないと,帰宅させてよいかどうかの判断ができない」

その言葉を聞いて私は言葉を失った.できあがってきたX線写真の品質を正確に評価できないということは,とりもなおさず,撮影されたX線写真のどこに注目したらよいかについて知らない,ということだ.そんな医師が,どうして全身骨撮影を正確に診断できるというのだろう?

我が国の画像診断の主流はCTとMRI.それゆえ,若い放射線技師の興味はCTやMRIの最新技術に向かう,と述べた.実際,我が国ほど,CTやMRIが身近にある国はない.Fig. 7は毎年OECD(経済協力開発機構)が公表している加盟国のCTとMRIの普及率を示したものである.

OECDによる加盟国のCT・MRI普及率

日本はCTでもMRIもダントツの1位の座にある.(医療機器の配置及び安全管理の状況等について―厚生労働省・第3回医療計画の見直し等に関する検討会[平成28年7月15日]資料2から転載)

我が国はCTでもMRIでも2位以下を大きく引き離してダントツの1位の座にある.

これだけ普及しているのだから,正しく使われている,のか?

Fig. 8は生後2か月の乳児の頭部MRIの撮像法の一覧である.虐待による硬膜下血腫と診断され,傷害致死事件として警察が捜査に入り,その過程で私が捜査に協力した事例でのものある.このMRIを撮影した医療機関は,歴史,規模ともに我が国の上位10施設に入る県立の小児専門医療機関である.しかし,放射線科には常勤医はいない.

撮像法一覧(右欄はその邦訳)

6つの撮像法(SWI<MIP>とSWI,拡散強調像とADC mapはそれぞれ一つとする)のうち,半分の3つがFLAIRだ.

6つの撮像法(SWI<MIP>とSWI,拡散強調像とADC mapは両方で一つとする)のうち,半分の3つがFLAIRだ.私はこれを見たとき目を疑った.髄鞘化が完成するまでは,T1とT2双方の影響を受けるFLAIRは特殊な例外を除き脳の診断には役立たない,が小児の画像診断に携わる者なら常識だからだ.思わず独りごちた.「ここは脳卒中センターか?」.

我が国の小児専門医療機関が加盟する日本小児総合医療施設協議会のホームページによれば,平成28年度,日本には34か所の小児専門医療施設がある.会員施設名簿に掲載されている施設のホームページを閲覧し,放射線科医の有無を調べてみた.併設されている成人対象の総合病院には放射線科医が勤務している,というような「片手間型小児放射線科医」が担当する施設は「無」に分類した.なんと,小児放射線科医が常勤医として勤務している施設は13か所.半分にも満たない.

“小児放射線科医が常勤している施設”は小児病院であっても,我が国では少数派なのだ! ましてその他の医療機関においては,推して知るべし,である註11).

では,自施設にて,小児虐待対策委員会から虐待が疑われる患児について相談を受けたとき,放射線科医としてどうしているか,を,実例をもとに紹介する.病歴自体が示唆に富む註12)ものであるため,長くなるが,具体的に記載する.

患者は生後9か月の男児.母親が仕事で外出中,父親が目を離した際,急に泣き声が聞こえ,倒れている児を発見.父親が第一発見者.泣いた後1–2秒間の痙攣があり,顔に痣を認めたため自宅近くの総合病院・脳神経外科を受診.CTが行われ,硬膜下血腫と頭蓋骨骨折との診断を受け,2日間入院して退院.この入院では虐待は疑われていない.また,小児科はかかわっていない.退院した日の夕方発熱があり,別の近医(内科・小児科クリニック)を経て,発熱の原因精査のため自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科宛の紹介状を持参し,準夜帯に来院した.

診察した同僚の小児科医は,病歴聴取により2日前に頭蓋骨骨折で入院していた既往を知った.このとき患者が持参した紹介状は頭蓋骨骨折で入院した総合病院からのものではなかったから,CT画像は持参していない.そのため頭部CTを撮影し,頭蓋骨骨折と硬膜下血腫を診断した.CTでの異状に加え,顔面に打撲痕が多発し,それらの色調が様々であることから,受傷機転として虐待の可能性があると判断し,「社会的理由で入院」となった註13).

翌日(入院2日目),小児虐待対策委員会からの情報提供を受け,全身骨X線撮影(Fig. 9)が行われることとなった.

受診翌日に撮影された全身骨X線写真

Fig. 9の中で異状を認めた写真と,その写真に現れている異状をFig. 10~13に示す.

胸郭正面(a)と,破線の長方形部分(右第7肋骨前部)の拡大(b)

右第7肋骨前部上縁に沿って軟部組織腫脹を認める(矢印).骨折線は認めないが,同部に骨折が生じていることを示す.

胸郭左前斜位正面(a)と,破線の長方形部分(右第7肋骨前部)の拡大(b)

右第7肋骨前部下縁に沿って軟部組織腫脹を認める(矢印).やはり骨折線は認めない.

腰仙椎骨盤正面像(a)と右第7肋骨前部の拡大(b)

Fig. 10bと同様,右第7肋骨前部上縁に沿って軟部組織腫脹を認める(矢印).骨折線は認めない.

左上肢正面像(a)と破線部(左橈骨遠位骨幹端)をトリミングしたもの(b)

軽微だが外側皮質が膨隆している(矢印).torus fracture註14)である.骨皮質の膨隆は,反対側(c)の同じ部位(矢頭)と比べるとより理解が容易になると思う.左手の正面像(d;左橈骨遠位をトリミング)では,橈骨遠位骨幹端外側には明らかな膨隆はない.

全身骨撮影で認めた異状は:

①右第7肋骨骨折

②左橈骨遠位骨幹端のtorus fracture註14)

の2つである.②では,左手の正面像では骨皮質の隆起は明らかではない(Fig. 13d).「再現性がないことを以て異常ではない」と言ってはならないのだ.

身体的虐待の犠牲になりやすい1歳未満児では,1–2週間後に再度全身骨撮影を行う必要がある.これは,骨折の治癒に伴う変化,すなわち仮骨や骨膜下骨新生の出現,見かけ上の骨折線の開大により,初回撮影の際に指摘することができなかった骨折が明瞭化することがあるからである.ちなみに,“見かけ上の骨折線の開大”とは,骨折に沿って骨組織が壊死に陥るため,壊死組織が吸収された結果生じる.

この原則に則り,2週間後に再び全身骨のX線撮影を行うよう,主治医に指示した.併せて,硬膜下血腫の経過観察の目的で頭部CTを撮影する際は,頭蓋骨の3D再構成画像の作成も依頼するよう指示した註15).もちろん,それまでの間は患児の安全確保のため入院が継続した.

2回目の全身骨撮影では新たな異常は発見されなかったが,初回撮影で異状を指摘した部位には,以下のような変化が見られた.すなわち:

右第7肋骨前部では,軟部組織腫脹が仮骨に変化していた(Fig. 14)

2週間後の全身骨撮影(胸郭正面像から右第7肋骨前部をトリミング)

幹部組織腫脹(Fig. 10)を認めた部分が仮骨となっている(矢頭).

左橈骨遠位骨幹端には硬化象が現れた(Fig. 15)

2週間後の全身骨撮影(左上肢正面像から橈骨遠位骨幹端部をトリミング)

硬化像が現れている(矢頭).

肋骨骨折は原因が身体的虐待であることを示す特異性の高い所見であることは既に述べたとおりである註6).

ここで,一つ問題が生まれる.

これが事故による骨折で,且つ医師が集まる症例検討会にて供覧された症例であったなら,肋骨骨折があったことも,橈骨遠位骨幹端にtorus fractureが生じていたことも,何の問題もなく理解されたであろう.それまでこのような画像上軽微な骨折を知らなかった医師の口からは,「勉強になった」と感謝の言葉が漏れるだろう.骨折であることを理解した主治医は,患者の保護者に説明し,それで終わり,となるはずだ.

しかし,受傷機転として虐待を疑う症例では,説明しなければならない相手は,虐待を疑った時点で同僚医師や患者の保護者ではなくなる.

小児虐待を疑う事例として児童相談所に通告し,患者の委託一時保護の措置を決定してもらうためには,通告を受けた児童相談所職員とその上司を納得させねばならない.しかし児童相談所職員もその上司も医学については全くの素人である.

傷害(あるいは傷害致死,あるいは殺人)事件として,警察に通報した場合,事件に着手してもらうためには,捜査に当たる警察官とその上司に納得してもらわねばならない.しかし,捜査に当たる警察官もその上司も医学の素人である.

警察の着手を受け,検察官が立件(起訴)するためには,検察官とその上司註16)の納得を得なければならない.しかし,検察官もその上司も医学の素人である.

検察官が起訴し,有罪判決を勝ち取るためには,裁判官(被害者が死亡している場合は裁判員裁判となるので,裁判員も)を納得させねばならない.しかし,裁判官も裁判員も医学の素人である.

画像診断の目的は,診療を離れるのだ.更に言えば,骨折そのものの治療を意図したものではなくなるのだ.

「疾病の治療を意図しない診断」など,臨床医に期待できるだろうか? 答えは,「否」だ.

これでもか!,というほど肋骨骨折があったことを確からしいものにする必要があるのだ.もちろん,医学の素人にわかるように,である.

ではどうしたか?

2回目の全身骨撮影の後すぐ,胸郭のCTを撮影するよう主治医に指示した.

Fig. 16は胸郭の3D再構成画像(以下3D-CTと略)を正面から見たものである.右第7肋骨前部に膨らみを認める(Fig. 16矢印).反対側(左)の同じ部分(Fig. 16矢頭)には右のような膨らみは見られない.矢印で示した膨らみは,骨折の治癒過程に現れた仮骨を示しているが,これでは,Fig. 14と変わらない.素人には,“膨らみ”と骨折(骨が折れる)が結びつかないのだ.

胸郭3D-CT

右第7肋骨前部に膨らみを認める(矢印).反対側(左)の同じ部分(矢頭)には右のような膨らみは見られない.

では,横断面(Fig. 17)ではどうか?

胸郭CTの右第7肋骨横断面(a)

bは第7肋骨部(破線の長方形)をトリミングし拡大したもの.骨皮質の不連続を認める(矢印).

説明する相手が同僚医師であるなら,皮質の不連続が明瞭に示されているから,「更によくわかった」と歓迎されるだろう.しかし,素人が相手ではそうはいかない.肋骨とは丸く曲がった長いものとの概念があるから,Fig. 17を示して,「これが肋骨だ」と言っても,納得は得られないのだ.

ここで,このCTの骨条件での最薄(0.6 mm)sliceの全てを3Dワークステーションに送り,その操作に長けた放射線技師の横に座って,私が頭の中にイメージした画像を作成すべく,指示を出した.

横断面(Fig. 17a)の骨折部を中心に斜めの矢状断像をまず作成した(Fig. 18b).

胸郭CTの右第7肋骨横断面(a.Fig. 17aと同じ)の骨折部を中心に両矢印の範囲で,斜め矢状断像を作成した

bはその中の1枚である.

次いで,斜め矢状断像(Fig. 18b)の第7肋骨を中心に,斜め横断像を作成した.その際,「左右対称になるように」と言い添えた.そうしてできあがったのがFig. 19bである.

斜め矢状断像(a.Fig. 18bと同じ)に対し両矢印の範囲の斜め横断像を作成した

その際,左右が対称にあるよう指示した.そうしてできあがったのがbである.

皮質の不連続(矢印;骨折)がわかり,かつ“丸く弯曲した長い骨”という肋骨の特徴を損なってはいない.

皮質の不連続(矢印;骨折)がわかり,かつ“丸く弯曲した長い骨”という肋骨の特徴を損なってはいない.

次に,入院7日目に撮影された頭蓋骨3D-CTを示す(Fig. 20).

入院7日目に撮影された頭蓋骨3D-CT(頭蓋骨を右後方から見たもの)

右頭頂骨には人字縫合から前方に向かう骨折(白抜き矢印)とこれと交叉し鱗状縫合に向かう骨折(黒矢印)を認める.後頭骨には左人字縫合から斜め上・右に向かう骨折(黒矢頭)を認める.

臨床的に重要なのは頭蓋内損傷であって,頭蓋骨骨折ではない.頭蓋骨骨折は初回のCTで既にわかっているのであるから,それから9日経った後になってわざわざ撮影する意義は,臨床的には,ない.もっと具体的にいえば,この3D-CTが患者の治療方針の決定に影響を与えるものではない,ということである.

では,どのような意義があるのか?.それは,この3D-CTを見せることによって,医学の素人でも頭蓋骨のどこに骨折があるか,一目瞭然に理解できる,ということだ.

しかしこれだけでは足りない.

Fig. 21は,自治医科大学附属病院を紹介受診する2日前,初診を担当した総合病院で撮影された頭部CT横断像(骨条件表示)である.後頭骨骨折を指摘することができる(Fig. 21矢頭).この後頭骨骨折の外側には軟部組織腫脹はない.

初診を担当した総合病院で撮影された頭部CT横断像(骨条件表示)

後頭骨骨折を認める(矢頭).骨折部(矢頭)を被う頭部皮下軟部組織には腫脹はない.矢印は左右の人字縫合.

Fig. 22は右頭頂骨骨折を含む横断像(Fig. 21と同じく骨条件表示)である.

Fig. 21と同じく初診を担当した総合病院で撮影された頭部CT骨条件表示

右頭頂骨骨折を含む横断像である.2か所に骨折を認める(黒矢頭).矢印は左右の人字縫合.骨折部を被う頭部皮下軟部組織腫脹を認める(白矢頭).この皮下軟部組織腫脹は人字縫合を越えてはいないから頭血腫(骨膜下血腫)である.

右頭頂骨骨折には頭皮下軟部組織腫脹(頭血腫)を伴う(Fig. 22白矢頭).

ここまで来れば,後頭骨骨折と頭頂骨骨折は生じた時期が異なるのではないか?,という推論を,おそらくかなりの確信を持って,言うことができるだろう.もちろん,後頭骨骨折は古く,右頭頂骨骨折は新しい,ということだ.

こういう画像診断を,整形外科医,脳神経外科医,小児科医,あるいは法医学者に期待できるだろうか? 自信を持って「是」と言える医師は,いまい.

それが,医療者が行う採証(証拠集め)である.

もちろん,行政(地域の児童虐待相談窓口,児童相談所)への通報は医療者の義務である.しかし,敢えてここで“医療者が行う採証”を強調するのは,それ(行政への通報)で終わってしまう医師がほとんどだからだ.

繰り返しになるが,まず最初に行わねばならないことは,患者の安全確保である.具体的には入院である.患者を入院させることで時間的余裕が生まれ,利用可能な医療資源,行政資源が質・量ともに格段に増すことは既に述べた.

そして,理学的診察.すなわち,問診,視診,触診,聴診である.何も特別なことはない.通常の患者に対し行うのと同じ当たり前の診察である.

その際に大事なことは,時間が経つと消えてしまう情報の保全である.言葉を換えれば,記憶は記録に,ということである.外表の異状は写真に撮ればこと足れり,では十分ではない.写真に撮るなら,ホワイトバランスに気をつけるべきだし,標準的なカラーチャートをあらかじめ用意しておき,同じ条件下で撮影しておく.異状所見の診療録記載は,検視の経験のある医師が行うべきだ註17).

虐待による頭部外傷を診断するに当たって,眼所見は極めて重要であることに異論はないであろう.しかし,病院勤務の眼科医は多忙を極める.そこで私は,眼科の診療科長に小児虐待対策委員会の委員を引き受けてもらい,虐待が疑われる患者の報告が上がってくるたびに協力を要請した.

こうしたことが遺漏なく行われた上で,画像診断がその威力を発揮する.

画像診断は小児虐待を診断する上で重要な道具ではあるが,あくまで道具である.道具は使いこなして初めて機能する.使い手なしに一人歩きするものであってはならないし,そんなことはあり得ない.更に言えば,画像診断に至る前の患者の安全確保,情報の収集と記録がおざなりであるなら,画像診断が如何に正確且つ緻密に実施されたとしても,それを生かすことはできない註18).

繰り返す.

虐待を疑ったら,それを行政に通報するだけでは足りない.可能な限り,患者が虐待を受けたことを示す証拠を集めなければならない.そしてその証拠は,素人が理解可能なものでなければならないし,そのために,素人がわかるよう説明に努めねばならない註19).

小児虐待対策における医療機関の役割は,重要かもしれないが,限定的なものだ.患者は医療機関の中にいるときのみ患者なのであって,一歩外に出れば,我々医療者の手は及ばない.虐待を受けた子の安全の確保と健全な成長は,行政の手に委ねられるのだ.行政は法の定めるところに拠って動く.我々医療者が医学に従って患者の診療に当たるのと同じように,だ.

法を適正に執行するためには,根拠(刑事事件では証拠)が必要になる.その根拠が医学に基づくものなら,医師は法の執行者たる行政官,司法官が理解し,納得するよう丁寧に懇切に説明する必要があるのだ.

私は2008年に奈良地方検察庁検察官の求めに応じて,初めて傷害および傷害致死事件の捜査に協力して以来今に至るまで,検察官による捜査に協力した事件は20を超える.その過程で,刑事裁判では事実認定がどのように行われるのか?,ということについて学ぶことになった.かなりの回り道になると思うが,それが,「なぜここまでやるのか?」との問いへの回答となると思うので,触れさせていただきたい.これは刑事裁判での話であるが,児童相談所も,職員が“法の執行者”であるという点では,立場を同じくする.

証拠裁判主義その根拠となる法律は,

刑事訴訟法317条:事実の認定は,証拠による.

「証拠裁判主義」とは,「法律が使用することを認めた証拠に基づき,法律が要求する手続きによるのでなければ,犯罪事実を認定することができない.」という趣旨の原則である.ここにいう「犯罪事実の認定」を得るためには,裁判官に「確信」を抱かせる程の証明をしなければならないということになっている.この“「確信」を抱かせるだけの証明”のことを,「合理的な疑いを容れない証明(proof beyond reasonable doubt)」と言う.

法律の専門家ではない医師に対してもっとわかりやすく説明するなら,刑事裁判では,9割程度の確信度では無罪になる.限りなく100%に近いくらいの,まず間違いないとの心証を裁判官に持ってもらえないと認定してもらえない,ということだ.ちなみに,民事裁判では50%強程度の心証でも認定してもらえることがあるそうだ.

無罪推定の原則検察官の証明が,裁判官に「確信」を抱かせるに足りなかった場合どうなるかというと,真偽不明ということになって,結果,その事実はなかったものと扱われることになる.いわゆる「疑わしきは被告人の利益に」である.この原則を直接定めた条文はないが,刑事訴訟法336条の解釈として導かれるとされている.

刑事訴訟法336条:被告事件が罪とならないとき,又は被告事件について犯罪の証明がないときは,判決で無罪の言い渡しをしなければならない.

この原則に従い,刑事裁判では,基本的に,「立証責任」を検察官がすべて負うとされている.

「立証責任」というのは,要するに,真偽不明のときに不利益を被る立場のことで,これが全て検察官とされている.それゆえ,検察側に有利な事実(例えば,「受傷機転は1回の激しい揺さぶり」)が真偽不明であれば,その事実はなかったものと扱われ,逆に被告人側に有利な事実(例えば,被害児童が事故による転落で受傷したことを推認させるような事実)が真偽不明であれば,その事実はあったものと扱われてしまう.

これはどういうことか?

事例註20)をもとに具体的に考えてみよう.

患者は3歳女児.けいれん後意識を失ったため,父親が救急要請.このとき一緒にいたのは父親のみ.救急隊が現場に到着したときには,心肺停止状態であった.病院に搬送され,蘇生後すぐに撮影された頭部CTがFig. 23, 24である.

蘇生後すぐに撮影された頭部CT

画像番号7~16を示す.硬膜下血腫が右大脳半球を包み込むように存在している.正中変位と,右テント切痕ヘルニアが生じている(矢頭).

画像番号15の横断像(a)

矢印は硬膜下血腫.破線部分をトリミングし拡大したものがb.白い層(*)の間に黒い層(矢頭)が挟まり,層状構造を成している.

このCTを見て,ある医師が以下のような見解を警察官による供述調書の中で述べていた:

硬膜下血腫の濃淡が均一ではなく,一部に層状構造が見られるのは既存の慢性硬膜下血腫の中に新たな出血が繰り返し起き,徐々に大きくなったから.

慢性硬膜下血腫は易出血性だから,急変直前に頭部外傷の既往がなくてもよい.

しかし,警察・検察が集めた証拠のほとんど(“ある医師”の見解以外)は,

急変直前の数時間の間に被疑者が被害児童に暴行を加えた

ことを示すものであった.資料を読み込み,提供された放射線画像に目を通して私の中で形成された心証も,同じであった.

被告弁護側の主張は以下のようなものであった:

3か月前に公園のジャングルジムから転落したことがある.慢性硬膜下血腫は,そのときの頭部打撲が原因である.

明らかに,“ある医師”の供述に沿うものであった註21).

これを無罪推定の原則に当てはめてみよう.

先に述べた,“この原則に従い,刑事裁判では,基本的に,「立証責任」を検察官がすべて負うとされている”に,更に付け加えて言えば,被告弁護側には立証責任はない,ということである.

こういう刑事裁判の原理原則の下では,

弁護人:被告人側の主張について立証責任を負う必要がない上に,被告人側に有利な医師の発言がある.

検察官:すべての立証責任を負うから,有罪判決を勝ち取るためには,

1.検察官の言い分について,間違いないとの確信を裁判官/裁判員に抱かせる.

2.弁護側の言い分は誤りだ,との確信を裁判官/裁判員に抱かせる

必要がある.

すなわち,「硬膜下血腫は1個で,1回の外傷機転によって生じたものである」ことを立証しなければならないのだ.

私が実際に証言したわけではないから,「私ならどう考えるか」であるが,それを以下に示す:

硬膜下血腫が層状構造を成している所見(Fig. 24b)は,swirl signと呼ばれる.これは,硬膜下出血が持続しているときに認められる画像所見である文献8,9).

文献8:濃淡入り混じった,いわゆるmixed density hematomaについて“swirl”という言葉を最初に使った報告.活動性の出血を示しているのだから,緊急手術を要する,と述べている.ただし,対象にした血腫は硬膜外血腫である.

文献9:CTで硬膜下血腫がmixed densityを呈したときに鑑別しなければならない病態を4つ示し,説明を加えている.その一つに,「急性期acuteと超急性期hyperacuteの血腫が混在した状態」を挙げている.加えて,血腫の発症時期を判断するに当たってMRIはCTよりも遥かに優れていること,仮にMRIが行えたにしろ,その判断は,病歴,理学的所見,検査データ等を総動員して行われるべきで画像診断検査だけに基づいて軽々に判断することは危険であることも述べている.

Fig. 23のそれぞれの画像を時計方向に41度回転させた画像(Fig. 25)を示す.

Fig. 23の各画像を41度時計回りに回転させたもの

硬膜下血腫は液面を形成している(Fig. 26矢印).これは,被害者は意識を失った状態でこのような頭位で横臥し,その間に硬膜下腔に持続的に出血が起きたものと考えることができる.

Fig. 25の中の画像番号15

液面(矢印)を形成している.画像番号15だけでなくすべての横断像で硬膜下血腫は液面を形成している.

それゆえ,硬膜下血腫は1個で,1回の持続した出血で生じたものと考えるべきだ,と結論付けた.

テント切痕ヘルニアが生じていることはすでに述べた(Fig. 23矢頭).基底核や視床の輪郭が不鮮明になっている.脳浮腫である.強い正中変位も認められる(Fig. 27).

aは画像番号13

同年齢の正常児の頭部CT(b)と比べると基底核や視床の輪郭が不鮮明になっている.脳浮腫が生じていることを示す.また,強い正中変位があり,大脳鎌は左側に圧排されている(矢印).

すなわち,このCTが撮影された時点では,ほとんど致命的な状態であったと考えられる.3か月前の転落で生じた硬膜下血腫が慢性化し,そこからじわじわした出血でこれほど大きな血腫に成長したのなら,「日」単位あるいは「週」単位の時間が経過していたはずだ.その間,Fig. 23のような頭位,すなわち仰向けから41度左に頭を傾けた頭位を保ち続けていたとは,到底考え難い.原因となる外傷機転が加わってから,発見される(保護者がおかしいと気づき,救急要請をするに至る)までの時間は,ごく短時間であったと考えられる.

この事例が,病院内の症例検討会に供されたものなら,“ある医師”の発言には何の問題もない.文献9に書かれている,“硬膜下血腫がmixed densityを呈したときに鑑別しなければならない病態4つ”の一つがそれであるから,間違ってもいない.医学はサイエンスである.自由闊達な発言に基づく議論は必要欠くべからざるものだ.例え発言が科学的に誤っていたとしても,それが,同業者の集まりでのものなら,撤回を求められたり,発言を封じられたりすべきではない.

しかし,医師は高度な知的職業とされている.裁判の場では,その発言は重みを持つ.警察官や検察官による供述調書は,裁判となれば証拠として法廷に提出される可能性があるものだ.自分が今警察官,検察官を前に口に出そうとしている意見は,最新の医学に照らして妥当なものなのかを十分に吟味したものでなければならないのだ.“ある医師”を例に取るなら,“硬膜下血腫がmixed densityを呈したときに鑑別しなければならない病態4つ”を挙げた上で,なぜ自分はそう考えるかの根拠を論理的に示すべきだったのだ.そうしていたなら,自分の意見では患児の病態を説明する上で無理があることに気づいたはずだ.そうでなければ,「単なる思いつき(多くの警察官や検察官はそういったあからさまな物言いはしないだろうが)」と調書を取る警察官や検察官に批判されても反論できまい註22).

しかし,これは,警察官や検察官を前にしたときだけに必要な心構えなのだろうか?

EBM(Evidence Based Medicine;根拠に基づく医学)が叫ばれるようになって久しい.これは,医学に携わる者であれば誰しも遵守しなければならない原則のはずだ.そしてそれを医学の素人にわかるように説明し納得を得ることは,IC(Informed Consent)そのもののはずだ註19).

“ある医師”は,警察官や検察官,あるいは児童相談所職員を前にしたときに限ってこういう発言をした,あるいは,するのだろうか?

この問いを“ある医師”本人に投げかけることはできないから,その答えは読者に委ねたい.

小児虐待を疑ったらそれをしかるべき行政機関に通告することは法律に定められた義務だ.しかしこれは,通告した者が医師であるなら最低限必要なことだ.「通告した.あとはオレ/ワタシ,知らない」では,小児虐待対策は立ち行かない.

なぜか?

「これが揃ったら虐待間違いなし」等という医学的所見はない.可能な限り多くの,しかも質の高い医学的所見を迅速に集める必要がある.

患者が患者であるのは,医療機関の中にいるときだけだ.一歩外に出れば,その安全と健全な成長は一義的には行政,ひいては司法に委ねなければならない.

しかし,行政官も,司法官も医学の素人である.彼らは法の定めるところに拠り動く.彼らの理解が得られなければ,適正な法の執行は不可能なのだ.

根拠を論理的に示しつつ,根気よく,丁寧に,わかりやすく説明しなければならない註23).

これを怠ると巡り巡って,虐待を受けている子ども,あるいはその兄弟姉妹の生命が脅かされることとなるのだ.

行政は馬鹿だ残念ながら,医師の口からしばしば漏れる言葉だ.私自身,口にしたことがないと言えば嘘になる.しかし,これは当たり前のことなのだ.なぜなら彼らは医者ではないからだ.私が検察官から教えを受けるまでは,“刑事訴訟法のイロハのイ”すら知らなかったように,だ.

自治医科大学とちぎ子ども医療センターは自治医科大学附属病院に併設された小児専門の医療機関である.自治医科大学附属病院とは道路一本を隔てて建ち,地下と3階の連絡通路でつながっている.“併設型”であるため,独立型小児病院とは異なり全ての診療科を具備しているわけではない.

この言葉が使われるとき,多くの場合,実際にはいかに知らない人が多いかを嘆く意図で使われる.「知らなかった」と言えば非難が止む我が国の精神風土と表裏一体となる言葉でもある.仮に知らなかったにせよ,知ろうとするなら,インターネットが普及・発達した現代では,その手立てには事欠かない.PubMedを開き,「femur」,「fracture」,「infant」,「fall」と入れれば,similar articlesを含め多数の文献がhitするからだ.本当のところは,知らなかったのではなく,知ろうとしなかったのだ.

スーパーで5k gの米袋を試しに持ち上げてみるがいい.その重さを体感できる.3歳児が持ち上げられる重さでは到底ない,ということも.

この「常識」は,刑事司法(警察官,検察官,裁判官)と法医学者という閉じた世界の中でしか機能しないはずだし,実際,閉じた世界から1歩外に出れば,機能することはない,というのが私の感じるところである.ただ,彼らの中で閉じた世界の外には出ようとする者は稀だし,出てもそこには誰もいない.

幸い私が勤務する自治医科大学とちぎ子ども医療センターでも自治医科大学附属病院でもない.

肩甲骨とともに胸郭を構成するは肋骨,胸骨の骨折は,長管骨骨幹端損傷(CML)と並んで特異性が非常に高い文献6).しかし,CTが撮影されているのは頭部のみで,胸郭の骨折をより正確に評価できる胸郭のCTは行われていない.これは検査を依頼する側の責任に帰すべき問題である.

この問題は,依頼する医師側に,

・X線写真の品質を評価する力がない

・全身骨撮影で何を診断するかわかっていない

・全身骨撮影で得られる所見の持つ意義を理解していない

という問題があることを示す.

そのような医師が,正しい診断を下せるとは到底思えないし,その“正しい診断”は画像診断検査だけにとどまらないであろうことは,言を俟たない.

小児虐待対策委員会の実働部隊.委員長の他,小児科医,看護部長,看護部副部長,医療ソーシャルワーカー(MSW)が構成員.虐待を疑う,との通報があるごとに,輪番でコアメンバーのうち1人がその事例を担当し,行政への相談や通報,カンファレンスでの司会,議事録の作成,その後の経過の追跡に当たった.

コアメンバーとは別に委員を委嘱し,2か月に1度開催する小児虐待対策委員会定例会での討議に加わってもらい,意見を拝聴した.関係する病棟の看護師長にはオブザーバーを委嘱し,同じく定例会への出席をお願いした.

患児が,医学的に入院加療が必要なことに疑いの余地がない場合には,入院の必要性を保護者に説明し納得を得ることはさほど難しいことではない.しかし,損傷の程度が軽く,通常なら外来通院での加療が選択されるような場合には,小児虐待対策委員会が,説明のしかたについて相談に乗った.

例えば,虐待を疑った異状が生後1か月の乳児に生じた骨折であれば,「首も据わらず,寝返りもしない.もちろん立って歩くこともできない赤ちゃんが骨折したのだから,骨が折れやすい病気を持っているかもしれない.入院してよく調べる必要があります」.熱傷なら,例えばこう言うよう勧めた.「子どものやけどは,たとえ小さな範囲でも全身に大きな影響を与えます.ですから入院して点滴をしながら注意深く見守る必要があります」.硬膜下血腫なら,「家庭内で起こるような転落や打撲では硬膜下血腫はできない,というのが医学的常識です.出血しやすい体質かもしれません.入院してよく調べましょう」.

保護者は,子どもに死なれては困ると思うから医療機関に連れてくる.私が委員長の任に当たっていた7年余の間では,このように説明しても子どもの入院を拒む保護者に出会ったことはなかった.

主治医に説明させることは荷が重すぎる,と感じた場合には,私を含む小児虐待対策委員会のコアメンバー註7)が説明に当たった.拒まれた場合を想定し,児童相談所に電話し,委託一時保護を要請する可能性があることを伝えた上で,保護者との面談の場に向かった.

このような経験を積み重ねることで,小児虐待対策委員会に経験が蓄積され,次の事例に生かされることとなった.

衆知を集め,質・量ともに増した医療資源,行政資源の有効活用を図るために,必ず関係者を集めたカンファレンスを持った.カンファレンスへの出席者は小児虐待対策委員会コアメンバー註7),主治医,小児虐待対策委員会に通報した医師が主治医と異なる場合には通報した医師,入院している病棟の担当看護師,行政の担当者(市町村の小児虐待対策に当たる職員,児童相談所職員),警察への通報を考慮する場合には所轄警察署の警察官,等である.必要に応じ,産婦人科医(性的虐待の疑いがもたれた事例や,生まれてくる子が虐待を受ける可能性が高いハイリスク妊娠事例では必要欠くべからざる診療科であったので,小児虐待対策委員を委嘱した),小児精神科医,法医学者,臨床心理士等にも出席をお願いした.日程の調整は小児虐待対策委員会コアメンバーの一人であるMSWが当たった.

私が委員長であった当時,小児虐待対策委員会は自治医科大学とちぎ子ども医療センター内に置かれており,センター長の指揮命令下にあった.私は副センター長あるいはセンター長であったから,センター内では自由度は高かったし,同僚は職種を問わず,献身的に働いてくれた.その一方で,数は少ないがひどく困惑した問題があった.それは,通報だけしてカンファレンスの場に出席しない医師の存在であった.なぜ困惑したか? 虐待を疑ったときの状況を最もよく知るのは,その場にあって一部始終を見,それを通報した医師である.その医師が出席しなければ,患者が居住する地域においてその保護に当たる行政官が効果的な対策を立てるのに必要な情報提供ができないのだ.

彼らはセンターの外の診療科(診療科が特定されない範囲で具体的に言えば,附属病院の診療科で,患者の大半は成人であるが小児も診る)に所属する医師であったから,私の指揮下にはない.そのような“ハイリスク医師”はすべて特定の診療科に所属していたから,診療科長との間で私自身が二度,私の代理となった小児科医が一度面談の場を持ち(もちろん,件の診療科長が指定した時刻と場所に私達が出向いた),事情を説明し善処を求めたが,叱責を受けることはあっても事態が好転することはなかった.

私が危惧したのは,献身的に働いてくれるセンター同僚職員のモラル・ハザードである.私は画像診断が専門の放射線科医である.軍に例えるなら,偵察衛星を使った戦況分析が主たる任務だ.白兵戦を展開する陸軍歩兵部隊に「やってられない!」との不満を抱かせることとなったら,いくらセンター長であっても,戦いは続けられなくなる.

件の診療科長に協力を要請して効果がないことがわかってからは,その診療科の医師に限って,通報や相談を受けても協力を断ることにした.

児童虐待の防止に関する法律(通称,児童虐待防止法)第6条には:

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は,速やかに,これを市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない.

とある.通報義務を課されているのは,“児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者”であって,その者が所属する団体ではない.だから,法的にも問題はない,と判断した.

苦渋の決断ではあったが,こう決断したのは,1頭の羊を救い出すために残りの99頭の羊を危険に曝すことはできないとの思いからだ.キリストは預言者であったから,残した99頭の羊の安全を神に託すことができたであろう.しかし私はキリストではなかった.

被虐待児の家族の無理解は,それはそういうものだ,と自らに言い聞かせることで納得できた.行政官の無理解に心が折れることはなかった.言葉を尽くして説明し,また彼らの言葉に耳を傾ければ,例外なく強い味方となってくれたからだ.しかし,少数とは言え同業者の無理解には,心が折れた.

私が小児虐待に携わる過程で多くのことを学んだ佐藤喜宣先生(杏林大学医学部法医学名誉教授)の言葉が忘れられない.曰く,「杏林大学に小児虐待対策チームを作った際に協力を要請した小児科の教授が,それがもとで退職した」.

私は,献身的に働いてくれるスタッフをそういう目には遭わせたくはなかった.

関心領域を指定し,そこを中心に撮影範囲を小さく絞った撮影.技術的にはX線の照射範囲を小さくすることによって散乱線の影響を小さなものにするという意味があるが,それよりも,撮影を担当する放射線技師に,「ここは大事なんだ.心して撮影せよ.被検児が動くからといって,絶対に自分の手指を撮影野に入れるな」という意味の方が大きい.

これが,10年間小児放射線学会を退会していた理由である.「こんな状況で,小児放射線学会の存在意義って何なんだ?」と自問し,自分を納得させるに足る理由が見つからなかったからだ.

“顔面に打撲痕が多発し,それらの色調が様々である”ということは,打撲痕には時間的多巣性があるということであるから,2日前の総合病院受診時にも既にあったはずである.もちろん発熱の原因精査のため自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科宛の紹介状を書いた近医も同じである.「内科」の次とはいえ,小児科を標榜していながら,である.

各地の警察署,検察庁から受けた相談事例の経験から,このような示唆に富む事例が栃木県特有の現象ではないことは,自信を持って言える.

発熱以外に下痢症状があったため,硬膜下血腫が増大する可能性があることに加え,下痢に対して加療する必要があると保護者に説明し,入院の承諾を得ている.虐待の可能性については触れていない.

小児の骨皮質は多孔性で可塑性に富むため,長軸方向の圧縮力が加わると,顕微鏡的なごく微細な骨折が生じ短縮する結果,骨皮質が膨隆する.それよりも大きな力が加わると反対側(牽引力が働く)の皮質が断裂する.

“torus”とは,古代ギリシャ建築の円柱に見られる膨らみのこと.日本人には邦語訳の「竹節骨折」の方が直感的に理解しやすいかもしれない.

頭部CTがhelical modeで撮影されていて,そのraw dataが残っていれば,それをもとに3D再構成画像を作成することが可能である.頭部CT撮影とは別に,再度スキャンするわけではないから,3D-CTを作成したからといって,患者への放射線被ばくが増すわけではない.ただし,helical modeで撮影されていなければ,raw dataが残っていても3D再構成はできない.それゆえ,検査を依頼する際にその旨を技術部門に伝えておく必要がある.

自治医科大学とちぎ子ども医療センターでは,重要な画像診断検査は必ず撮影前に主治医から小児放射線科医に連絡が入ることになっている.連絡を受けた小児放射線科医は,前もって,撮影計画を立て放射線技師に指示する.だから,依頼の際に主治医が撮影法や画像再構成の細々したことに頭を悩ませることはない.

検察官は,“一人官庁”にたとえられ(これを「独任制官庁」という),単独で訴追の可否を決定できるかのような話を耳にするが,少なくとも私がこれまでかかわった小児虐待事件では,そのようなことはなかった.大きな検察庁では,刑事部長や刑事部副部長,小さな検察庁では検事正や次席検事の決済が必要であるとのことを,私が捜査に協力した検察官が語っていた.更に詳しく言えば,このように検察官が職権行使をする上で上司の決裁を要する根拠は,検察一体の原則による.その根拠条文は,検察庁法12条「検事総長,検事長又は検事正は,その指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い,又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる.」という規定にある.そのように検察一体たらねばならないのは,平等の原理にも起因する.どのような検察官がわが国のどこで検察権を行使しても平等にならねばならないということである.独任制官庁と検察一体の原則が,検察を貫く大きな原則である,とのことであった.

私が小児虐待対策委員会の委員長であったときは,同僚の法医学者に往診を依頼し,主治医の指導に当たってもらった.

小児画像診断を専門とする放射線科医となって10年過ぎた頃から抱くようになった確信に近い思いがある.それは,放射線科医の臨床能力の高さは,彼/彼女が勤務する医療機関の臨床能力とよく相関する,ということ.「ウチの放射線科医は馬鹿だ」という思いが頭をかすめたとき,自らを省みてほしい.

小児放射線科医となってまもなく,自分で診断を下すことに不安を訴える私に向かって指導医が口にした言葉を思い出す.曰く,「医者に来る患者の97%は風邪っ引きだ.『大丈夫心配ない』と言っておけばほとんどは当たる」.

放射線科医が馬鹿で自分はそうでないように思えるのは,あなた(自分)が馬鹿ではないからではない.患者が治ったのはあなたの力によってではなく,初めから治る病気だったのだ.放射線科医は,結果(診断が当たったか当たらなかったか)が白日の下に曝されるから,“馬鹿”であることが見えやすいだけなのだ.

これは,被虐待児を前にしたときにだけことさら強調されるべきものではないだろう.なぜなら,患者を直接診察する医師にとっては,“informed consent”という当たり前の医療行為と何ら変わるものではないからだ.

過去に経験した複数の検察官からの相談事例を元に私が作り出したフィクションである.

公判前整理手続の段階で,被告側,検察側双方が自らの主張の根拠とする証拠を互いに開示するから,弁護人が,検察官が開示した証拠の一部を自らの主張の根拠として使うことは稀なことではない.

何を偉そうなことを,との批判を予想して言う.

では,おまえが働いている施設ではどうなんだ?,と問われたとき,主治医だったからとの理由だけで,警察官や検察官の事情聴取の場に向かわせることはとてもできない.そう正直に告白しなければならない.自施設で看取った傷害致死事例では,初療を担当した医師は高い研究業績を有する形の上では立派な医師であったが,当時の病棟医長を通じ,「あのお医者さんはやめた方がいい」と診療科長に伝え,その役を病棟医長自身に代わってもらった.結果的にこの判断は正しかった.被疑者は否認を続けたため,私が検察側証人として証人尋問の場に立たねばならなくなったからである.

私は,知らないことは臆せず知らないと言うことにしている.その際,勉強不足で自分が知らないだけなのか,世界中の誰も知らず今後の医学の進歩を待たねばならないことなのかを,可能な限り明らかにするよう努めている.この人に聞けばもっと詳しくわかるかもしれない,というようなその道の専門家を知っているなら,その専門家にとって迷惑とならない範囲で紹介している.