小児頭部外傷の画像診断は虐待に起因する頭部外傷(abusive head trauma; AHT)を鑑別する意味においても極めて重要である.しかし,AHTの病態や画像診断に関しては多くの議論があり,今なお一定の見解は得られていない.本稿では,AHTを含めた小児頭部外傷の理解を深めるため,特に乳幼児期の外傷例(頭血腫,硬膜外血腫,頭蓋冠骨折および硬膜下血腫)から頭蓋冠(特に縫合)と髄膜(特に硬膜境界細胞層:dural border cell layer)の発生と解剖について検討する.加えて,急性硬膜下血腫に併発する外傷後急性脳浮腫の発生機序についても神経興奮毒性の観点から考察する.

Imaging diagnosis of pediatric head injuries is extremely important for identifying abusive head trauma (AHT). Although there has been much debate about the pathophysiology and diagnostic imaging of AHT, a consensus has not yet been established. In this review, to deepen our understanding of pediatric head injury including AHT, we describe the development and anatomy of the skull (particularly the calvarium and suture) and meninges (particularly the dural border cell layer). In addition, we discuss the pathogenesis and relationship between acute cerebral edema and subdural hematoma with special reference to neuronal excitotoxicity.

小児頭部外傷の画像診断は虐待に起因する頭部外傷(abusive head trauma;以下AHT)を鑑別する意味においても極めて重要である.しかし,AHTの病態や画像診断に関しては多くの議論があり,今なお一定の見解は得られていない.本稿では,AHTを含めた小児頭部外傷の理解を深めるため,特に乳幼児期の症例から読影に必要な頭蓋冠と髄膜の解剖学的知見を整理することを主目的とする.

取り上げる外傷は1)頭血腫と硬膜外血腫,2)頭蓋冠骨折,3)急性硬膜下血腫で,1)と2)から頭蓋および縫合の解剖学的特徴と機能を整理し,併せて副縫合と頭蓋冠骨折との鑑別点について検討する.また,3)からは最近注目されている硬膜境界細胞層(dural border cell layer)の解剖学的特徴とその機能について述べ,中村I型硬膜下血腫と呼ばれる乳幼児の急性硬膜下血腫の発生機序について考察する.加えて,急性硬膜下血腫にしばしば併発する急性脳浮腫の発生機序について神経興奮毒性の観点から考察する.

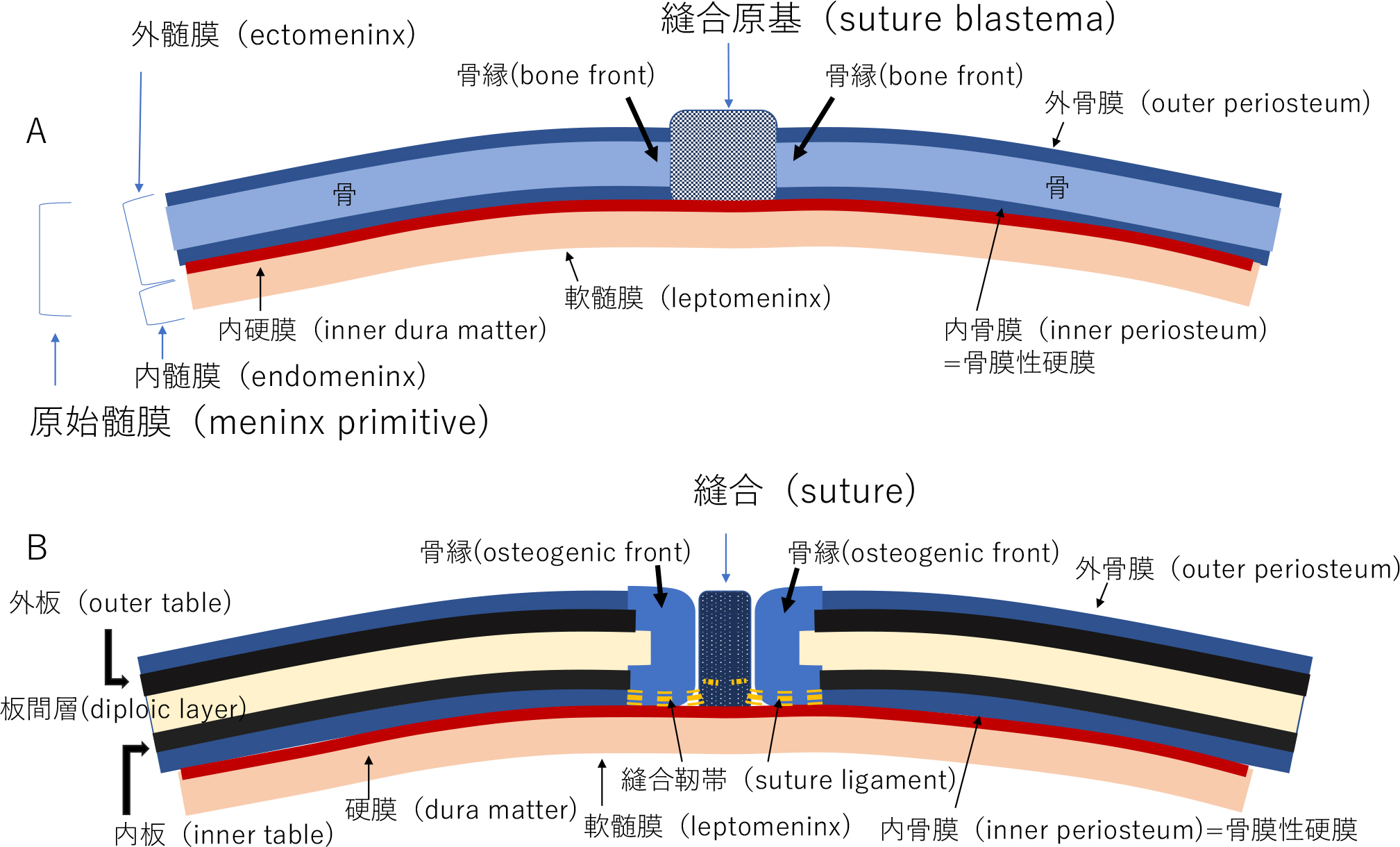

頭蓋は頭蓋底や顔面骨などの内臓頭蓋と脳を包む神経頭蓋(頭蓋冠)に分けられる.内臓頭蓋は軟骨が骨になる内軟骨性化骨で形成されるのに対して,神経頭蓋は後頭骨の一部を除いて原基である間葉組織(原始髄膜:meninx primitiva)に骨組織(骨芽細胞)が凝集して化骨する膜性化骨で形成される1)(Fig. 1).神経頭蓋は前頭骨,頭頂骨,側頭骨,後頭骨など複数の扁平骨(以下,骨)が集まって脳をいれる器になっており,この骨と骨との境界部が縫合といわれる構造である.すなわち,縫合とは原始髄膜の化骨が中心部(化骨中心:ossification center)から辺縁に向かって放射状に進行していく中で最後に隣接する骨同士の縁(bone fronts)によって形成される間隙ということができる1,2).しかし,この解釈は必ずしも正確ではない.なぜなら,最近の研究では縫合は骨とは異なる原基から形成されると考えられているからである3,4).祐川ら5)のマウス矢状縫合の組織学的研究では,縫合の形成初期は左右頭頂骨間の未熟な間葉細胞(meninx primitiva)が骨縁(bone fronts)によって左右から圧迫されて凝集し,これが原基となり縫合が形成されると記載している(Fig. 1A).つまり,縫合原基が形成されることで,縫合と骨となる組織が区分され,頭蓋冠が形成されていく.言い換えれば膜性化骨が進行した結果縫合ができるのではなく,縫合の存在により,それぞれの骨ができる領域が決定されることになる.しかも縫合は,原基である間葉細胞の未熟性を保ちながら,骨縁での骨形成を促進する(osteogenic fronts)2).骨縁での骨の成長が続く限り,縫合自体が骨化することはない(Fig. 1B).尚,縫合による骨縁での骨形成能は脳からの信号を受けた硬膜が制御すると考えられており,脳の成長に合わせた骨の成長が達成されるのは,このような縫合の骨形成機能が密接に関連している3).

頭蓋冠と縫合のシェーマ

A:胎生期;原始髄膜は2層に分かれ,表層の外原始髄膜(meninx primitive)から骨,外骨膜,内骨膜(骨膜性硬膜)および髄膜性硬膜が形成される.また,一部の原始髄膜から縫合原基ができる.

B:小児期:縫合を挟み込む骨縁は縫合からの細胞の供給を受けて成長する(osteogenic front).骨縁の成長が続く間は,縫合は閉鎖(癒合)しない.また,骨化することはない.

縫合は前頭骨と頭頂骨の間の冠状縫合,両側頭頂骨の間の矢状縫合,頭頂骨と後頭骨(頭頂間骨)の間のラムダ縫合,頭頂骨と側頭骨(鱗状部)の鱗状縫合がある.これらの縫合は矢状縫合を除いて,隣接する骨縁が互いに重なり合っている3,4).一方,矢状縫合では隣接する骨縁はオーバーラップすることなく互いに垂直方向に対面しているが,頭蓋冠外面(上面)の縫合線と内面(下面)の縫合線は3次元的に交錯しており,上下並行に走ってはいない.つまり,外面と内面の縫合線は微妙にズレており,外面の縫合線の振幅(ギザギザ幅)が大きく,内面の振幅は小さい(Fig. 2A, B)5).また,前述したように骨縁では骨形成が生じているので縫合面では化骨による骨硬化が認められる(Fig. 2C).この骨硬化縁は骨の内部に板間層(骨髄)が形成されてくる4歳以降で明瞭化する2).

縫合の形態的特徴

A,B:2歳,頭蓋冠のVolume rendering像:外面(A)と内面(B)でギザギザの振幅の程度と部位が異なる.したがって,縫合は3次元的に交錯(interdigitation)していることがわかる.

C:10歳,骨条件冠状断再構成像:縫合は化骨した骨縁(→)で挟まれている.

副縫合とは一般的には通常は認められない部位に存在する縫合であり,複数の化骨中心を有する扁平骨に生じやすいとされる.本稿では小児期に短期間認められ早期に消失する縫合も副縫合として取り扱う.出生後短期間で消失する副縫合としてよく知られているものに,前頭骨正中の前頭縫合(metopic suture)と頭頂間骨(後頭骨の膜性化骨部)と後頭上骨をわける偽縫合(mendosal suture)がある6).これらの縫合は新生児,乳児期には明瞭な縫合線として認められるが前頭縫合は2歳頃までに,偽縫合は生後数か月で完全に消失してしまう(Fig. 3).また,通常の縫合とは異なり,縫合線のギザギザした走行パターン(zigzag pattern)に乏しく,ほぼ直線的に走行する7).縫合が早期に消失してしまう理由は明らかではないが,縫合原基が元来形成されていないか,あるいは縫合の骨形成機能が早期に終了してしまうため,間隙の維持ができず閉鎖してしまうことが考えられる.この中で,前頭縫合は約10%で中高年に至るまで縫合が消失しない(Fig. 4).また,稀ではあるが偽縫合にも長期間消失しないものがあり横後頭縫合と呼ばれる(Fig. 5A)6).このような縫合は通常縫合と同様,縫合線の走行にギザギザ感が強く(Fig. 4A),また,骨縁に面した骨硬化があるのが特徴となる(Fig. 4B)7).その他,ラムダ縫合近傍の後頭骨には通常幼小児期に消失する副縫合がしばしばみられるし,頭頂骨を横断あるいは縦断する副縫合も報告されている8).この様な副縫合も縫合線にギザギザ感が少なく,比較的早期に消失し,骨硬化縁も確認できないことが多い(Fig. 5B).

小児期に短期間認められる代表的縫合

A:前頭縫合,B:偽縫合;上段は1か月,下段は同一症例3歳時のCT(volume rendering像).前頭縫合(左上段の→),偽縫合(右上段の→)とも他の縫合と比較してギザギザ感に乏しく,3歳時には完全に消失している.

成人(61歳)まで残存した前頭縫合

A:Volume rendering(左前面像):ギザギザに走行する前頭縫合が明瞭である(▶).

B:骨条件CT:縫合線の両縁には骨形成を示す硬化像が明瞭である(→).すなわち縫合の骨形成機能が通常縫合と同様に認められたことを示す所見と思われる.

後頭骨(頭頂間骨)の副縫合

A:3歳,後頭骨のvolume rendering(右後面像):偽縫合の部位に通常縫合と同様のギザギザ感がある縫合を認め横後頭縫合を示す(→).ラムダ縫合(▶)と横後頭縫合(→)で囲まれる骨は別名インカ骨と呼ばれ膜性化骨を示す.

B:1歳,後頭骨のvolume rendering(背面像):頭頂間骨の上部にギザギザ感の少ない薄い縫合線(→)を認める.この様な副縫合は大半が小児期に消失し,成人で見られることはほとんどない.

頭血腫と硬膜外血腫は外傷の結果それぞれ頭蓋外板の外側か頭蓋内板の内側にできる血腫であり,部位的にも発生機序も全く異なる血腫と思われがちである.しかし,新生児期や乳幼児期にはこれらの血腫は骨損傷という共通の原因により同時に発生することが稀ではない(Fig. 6).また,両者とも縫合を越えて進展することはない.頭血腫は頭蓋外板とこれを覆う骨膜(外骨膜:outer periosteum)との間に形成された骨膜下血腫であり,多くは新生児の出産外傷に起因して発生する.一方,硬膜外血腫は頭蓋内板と骨膜性硬膜(内骨膜:inner periosteum)との間に発生した血腫であり,年長児以降では多くは骨折に伴い内板に埋没した硬膜動脈が破綻することで発生する.しかし,新生児や乳幼児では硬膜動脈の破綻を認めることはむしろ少ない.頭蓋内板と骨膜性硬膜との間には明確な境界はなく,互いに強く接着しているため剥がれにくく,出血した部位を中心として凸レンズ型に増大,進展するとされている.このように頭血腫と硬膜外血腫は頭蓋の外側(外板側)と内側(内板側)の違いはあるものの,いずれも骨膜下に発生した血腫である点では共通している.両骨膜(外骨膜,内骨膜)は共に縫合という障壁で連続性が絶たれ,内骨膜と縫合は縫合靭帯(Fig. 1B)によって固定されているため9),両血腫とも原則的に縫合を越えて進展することはできない.

骨傷により同時発生した頭血腫と硬膜外血腫

1生日,吸引分娩で出生.

A:単純写真正面像:右頭頂部に大きな腫瘤(▷)を認め,頭頂骨の剥離骨折が明瞭である(→).

B:単純CT軸位断像:頭蓋外,頭蓋内に血腫を示す高吸収域を認める(→).いずれも縫合(▷)を越える進展は認められず骨膜下血腫を示す.すなわち,頭蓋外の骨膜下血腫は頭血腫であり,頭蓋内の骨膜下血腫は硬膜外血腫と診断される.

乳幼児期の頭蓋冠は柔らかく薄いため,比較的軽微な外傷によっても骨折をきたしやすい.打撲部位がピンポン玉が窪んだ様に陥没する所謂ピンポン玉骨折は頭蓋冠が柔らかく弾力性に富むために生じる.一方で,線状骨折は必ずしも打撲した部位にだけに生じるとは限らない.O’Haraら10)によれば,頭蓋冠が対方向に圧迫される様な衝撃が加わると一回の衝撃でも両側ほぼ対称性の骨折が引き起こされると述べている(Fig. 7A, B, C).また,矢状縫合に直上から衝撃が加わる場合も両側頭頂骨に対称性に骨折が生じるという.すなわち,線状骨折が複数箇所に認められるからといって,複数回の打撲(衝撃)が加わったとは限らない.つまり,線状骨折において,複数の骨折が個別の衝撃で生じたことを証明するためには,骨折部に相応する打撲痕を確認する必要がある.この際に注意が必要なのは,頭血腫は打撲痕を表すものではないことを認識しておくことである.すなわち,頭血腫は骨折の結果生じたもので,打撲の結果を示すものではない.一方,帽状腱膜下血腫や頭皮の腫脹および血腫は骨折の結果発生したものではなく,打撲により生じるものである(Fig. 7D).したがって,これらがそれぞれの骨折部に相応して認められた時にはじめて複数回の打撲があったと言うことができる.

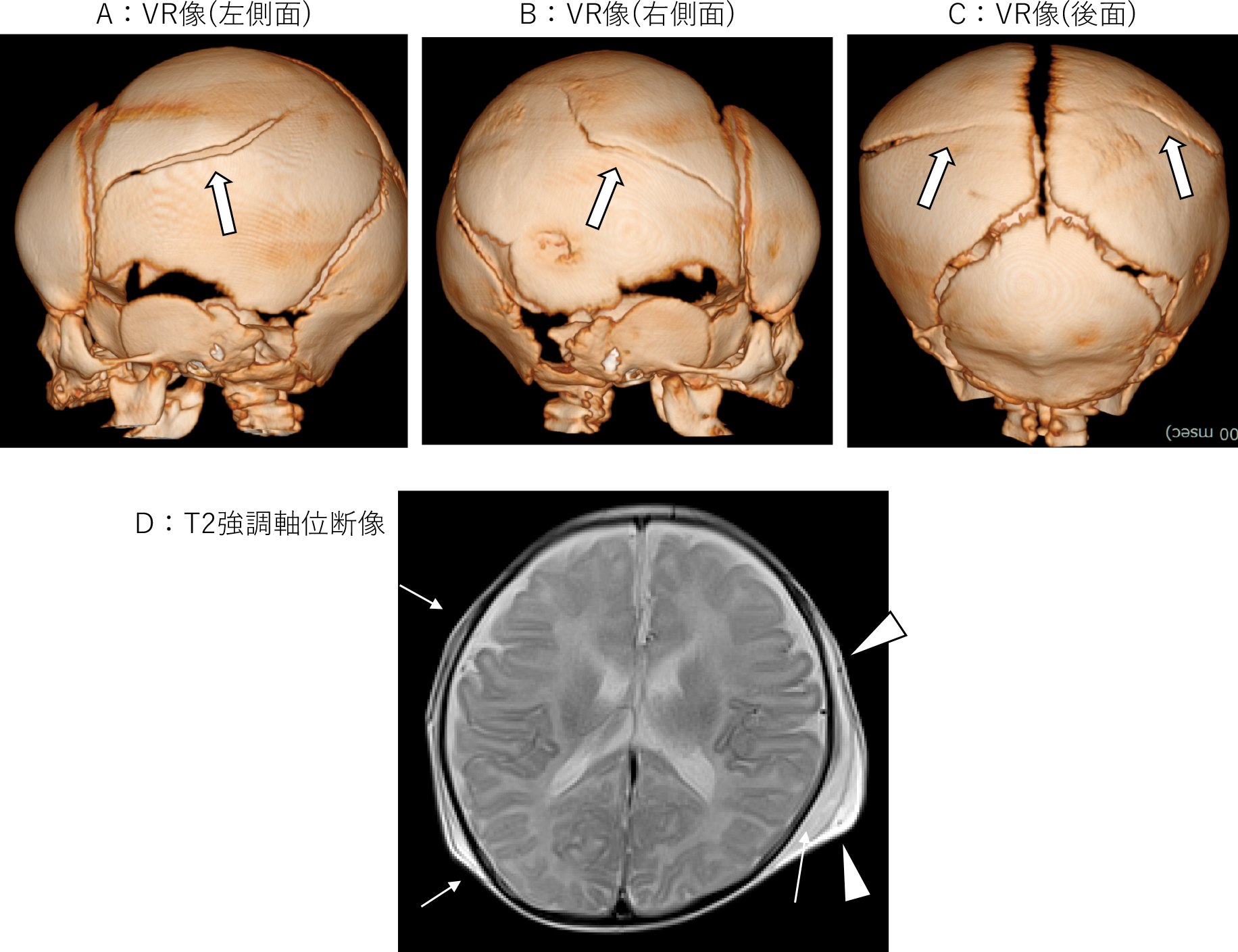

左側頭部の一回の衝撃で生じたと思われる両側頭頂骨の線状骨折

日齢29の男児.母親がイスの上で児を横抱きにして授乳していた時,児を抱っこしたまま立ち上がろうとした際に誤って児に覆いかぶさるように転倒.児は左側頭部を受傷し,血腫様の膨隆を認めた.

A,B,C:3D-CTのvolume rendering(VR)像:両側頭頂骨に矢状縫合に向かってほぼ対称性に進展する骨折を認める(⇨).

D:MRI,T2強調軸位断像:両側頭頂部頭皮の腫脹と血腫を認める.頭蓋骨直上の血腫は両側とも縫合線を越えてはおらず,頭血腫(骨膜下血腫)を示す(→).左側では頭血腫のさらに外側に高信号域が認められる.内部に浅側頭動脈と思われるflow void(▷)が認められ,骨膜あるいは帽状腱膜より外側に生じた皮下血腫を示す.

骨折と紛らわしい構造として注意しておく必要があるのは前述した副縫合である.副縫合は本来発生しない部位に縫合原基が発生した解剖学的破格と考えられ,外傷とは一切関連はないのであるが,副縫合を骨折と見誤ると,頭部に強い衝撃が加わったことを疑わざるを得なくなり,その後の診断に多大な影響が生じてしまう.副縫合と骨折の形態的相違点としては,骨折線の辺縁はシャープで基本的には直線的走行を示すのに対して副縫合の縫合線はギザギザ(zigzag pattern)していることが挙げられる7).また,副縫合では縫合面に沿った骨硬化が認められるが(Fig. 8)骨折線には骨硬化が認められない8)(Fig. 9).しかし,頭蓋冠に板間層が形成され,外板と内板が分離する以前の4歳未満の頭蓋2)では縫合面の骨硬化縁が不明瞭であり,骨折との鑑別が難しいことも少なくない.また,副縫合でも早期に消失するものは縫合線のギザギザが目立たないこともある(Fig. 5B, Fig. 8).これらの点を認識した上で注意深く鑑別を進める必要がある.

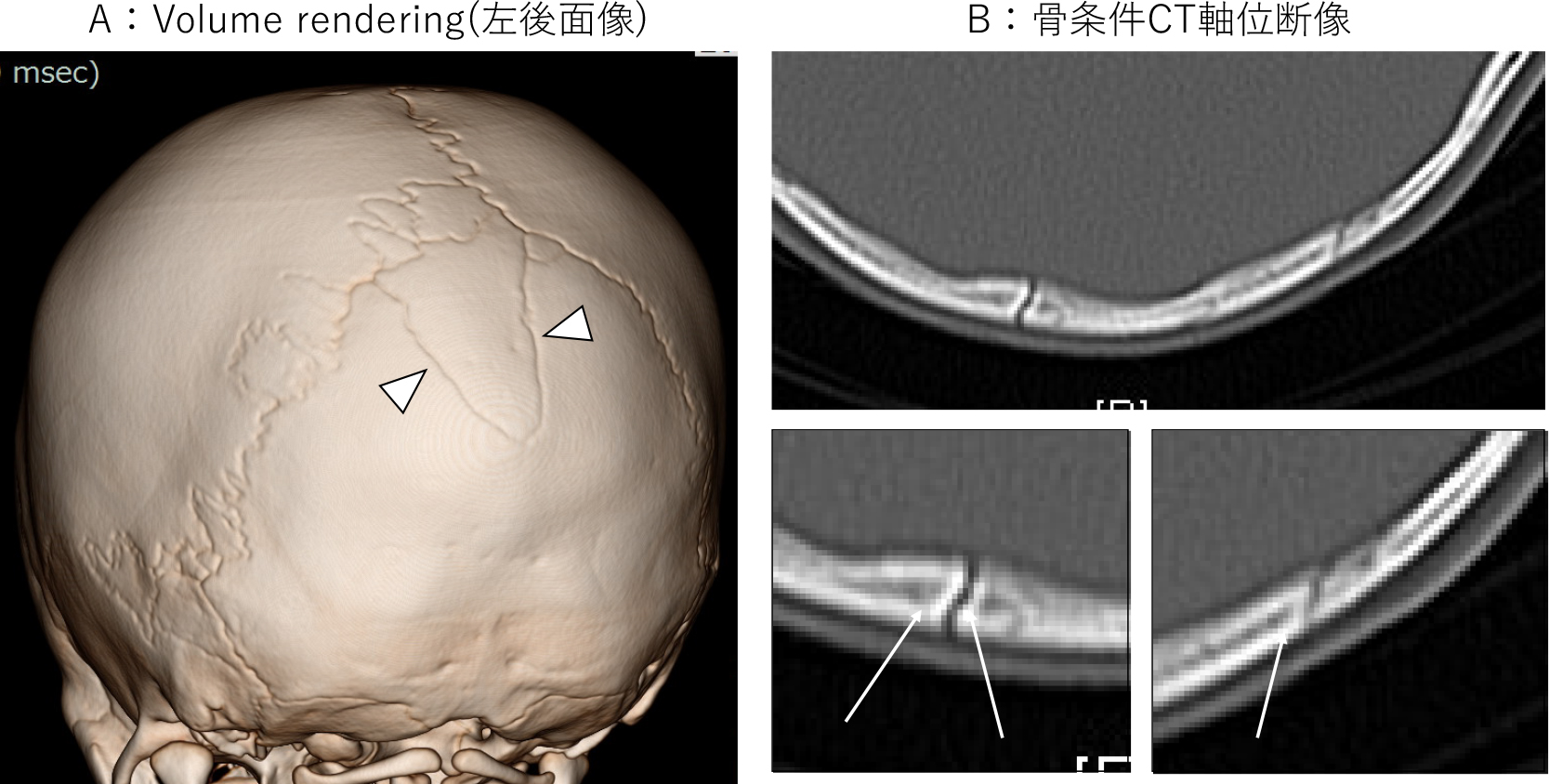

2歳10か月,後頭部打撲

A:後頭骨のvolume rendering(左後面像):左ラムダ縫合から頭頂間骨に複雑な骨折線様の線状構造を認める(▷).

B:骨条件CT軸位断像:線状構造の骨縁には化骨を示す骨硬化(→)が明瞭である.したがって,頭頂間骨に形成された副縫合であることがわかる.

急性期線状骨折

9歳,右側頭部打撲後.

A:Volume rendering(右側面像):右前頭骨に線状構造を認める.ほぼ直線状に走行し,ギザギザ感はない(▷).

B:骨条件CT軸位断像:骨折面にズレが見られ,辺縁の化骨(骨硬化)は認められない(→).

頭蓋冠と髄膜は原始髄膜(meninx primitiva)から発生する.原始髄膜は内髄膜(endomeninx)と外髄膜(ectomeninx)の二層に分かれ,内髄膜は将来軟髄膜(くも膜,軟膜)に分化し,外髄膜の深層部は内硬膜(inner dura matter)とその外側を覆う内骨膜層(endosteal layer/periosteal layer)に分化する1,2,9)(Fig. 1).すなわち,頭蓋骨側の髄膜は厚い硬膜(dura matter)からなり,内骨膜層(endosteal layer),髄膜層(meningeal layer)そして境界細胞層(border cell layer)の3層から成っている9).最も表層の内骨膜層は骨膜性硬膜,中間の髄膜層は髄膜性硬膜とも呼ばれ,最も深層の境界細胞層は硬膜境界細胞層(dural border cell layer; DBCL)と呼ばれる.硬膜境界細胞層は間隙を挟まず,そのままくも膜に移行する.また,くも膜は外層の外くも膜と軟膜側の内くも膜に分けられ,外くも膜はarachnoid barrier layerとも呼ばれる.外くも膜と内くも膜との間に髄液が貯留し,くも膜下腔と呼ばれる(Fig. 10).

髄膜の層構造と硬膜境界細胞層(dural border cell layer; DBCL)の組織学的特徴

1975年,Nabeshimaら11)は哺乳動物の髄膜から硬膜とくも膜(外くも膜)の間には特殊な細胞で満たされた層があることを電子顕微鏡で発見し,これをdural border cell layer(DBCL)と呼んだ.DBCLの発見までは,硬膜と外くも膜の間には生理的間隙,すなわち硬膜下腔(subdural space)が存在すると信じられており,今日でもなお,硬膜下血腫に代表されるように,あたかも硬膜下腔が存在するかのような病名が使用されている.しかし,実際の硬膜下腔は存在せず,病的状態下で出現する潜在腔(potential space)であることを認識しておく必要がある12).

Hainesら13)によれば,DBCLは細長く平坦化した線維芽細胞からなり,細胞外マトリックスがなく細胞同士の結合もほとんどない.また,細胞外腔が広く,基底膜も存在しない.したがって,解剖や外科的操作などの軽微な力が働くだけで簡単に裂けて剥がれてしまう特性がある(Fig. 10).この特性が最初からスペース(硬膜下腔)が存在すると信じられてきた理由と思われる.また,DBCLの上層(髄膜性硬膜の下部)には発達した静脈叢(硬膜静脈叢:dural venous plexus)があり,架橋静脈(bridging vein)とは無関係に硬膜静脈洞に注ぐことが明らかにされている(Fig. 10).この静脈叢は外くも膜を越えてDBCLに拡散してくる髄液を吸収し静脈洞に還流しており,あらたな髄液循環経路になっていることが指摘されている14).すなわち,DBCLは発見当初Nabeshimaら11)が指摘したように,髄膜と脳実質あるいは脳脊髄液との間の物質交換に重要な役割を果たすと考えられる.しかし,一方でこの髄液(体液)の流れのシステムに何らかの障害があれば,逆に硬膜静脈叢から血液成分が漏出し,DBCL内に液貯留をきたすとも考えられる13).

硬膜下血腫は旧来の概念では硬膜下腔に血腫が広がった状態であり,その主たる原因は頭部への強い衝撃で架橋静脈の破綻が生じたためとされる.しかし,前述したように硬膜下腔は実際には存在せず,血腫は硬膜境界細胞層(DBCL)に進展,貯留したものである.DBCLは硬膜最下層であるため,硬膜下血腫は正しくは硬膜内血腫と呼ぶべきであるが,本稿では慣例に従って硬膜下血腫という用語を使用する.尚,架橋静脈は皮質静脈が外くも膜を貫いてDBCLに入ったのち,DBCL内を走行し硬膜静脈洞に注ぐまでの間の静脈とする15,16)(Fig. 10).

1. 硬膜下液貯留腔の発生機序硬膜下血腫について述べる前に,DBCLに液が貯留する状態について考察する.前述したように髄膜性硬膜の下部(DBCLとの境界面)には硬膜静脈叢が発達しており,髄液(体液)の循環システムを形成している14).何らかの原因で硬膜静脈叢にうっ血をきたす病態が生じれば,硬膜静脈叢の血管透過性が亢進し,DBCLに血液成分の漏出が起こると考えられる13,14).また同時にDBCL内での髄液の流れも停滞し,これらが相まって硬膜下液貯留腔を形成すると考えられる.漏出液に血球成分が多い場合は血腫様となり,血漿成分あるいは髄液成分が多いと水腫様となる.

乳幼児ではしばしば頭蓋-脳不均衡といわれる状態があり,良性くも膜下腔開大症(benign enlargement of the subarachnoid space; BESS)とよばれる外水頭症をきたすことがある17).このような状態下ではDBCLは脳による下方からの物理的支え(圧力)が低下しているため,硬膜静脈叢の拡張,うっ血が起こり,DBCLの細胞外腔に液貯留をきたしやすい状態にあると考えられる.その傍証として,BESSの症例には頭部外傷の既往がないにも関わらず,硬膜下水腫様の液貯留腔が認められることが少なからずある.液の内容は通常T2-WIで髄液より高信号を示し,高蛋白の内容液であることが示唆される.したがって,この液貯留腔は主として硬膜静脈叢からDBCLに漏出した血漿成分からなるものと推察される(Fig. 11).

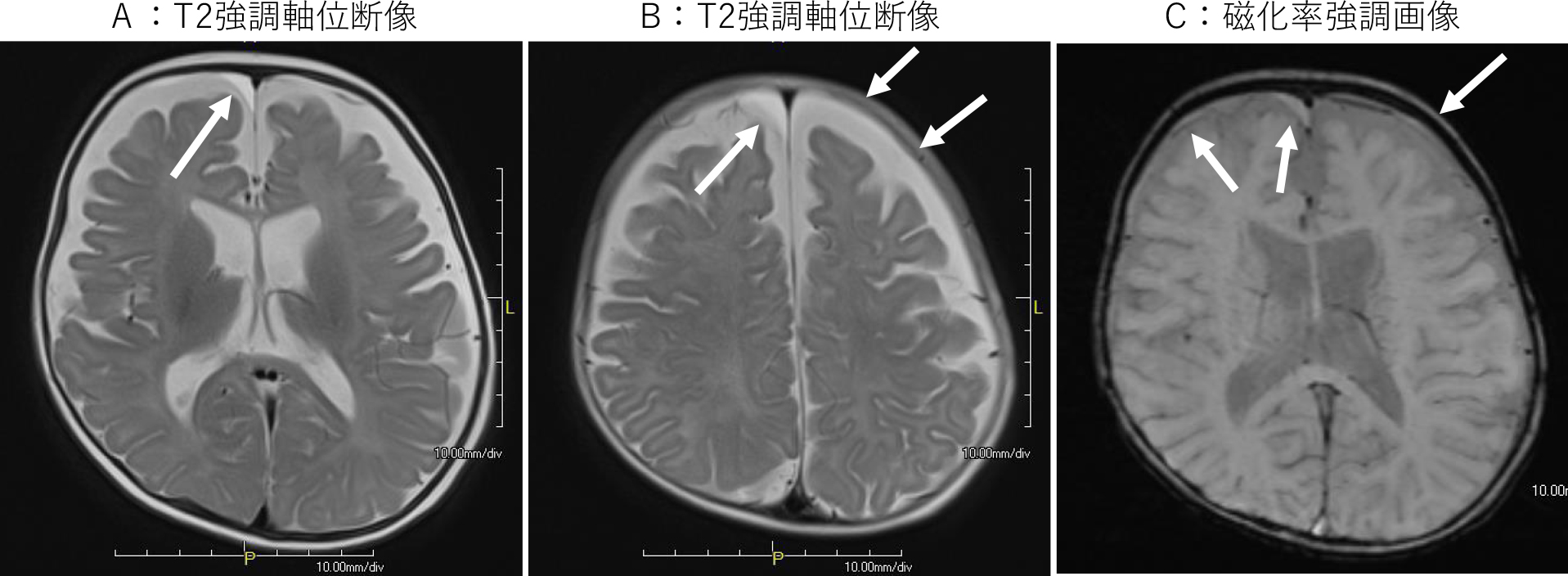

良性くも膜下腔開大症(BESS)症例に認めた非外傷性硬膜下液貯留腔(水腫)

5か月,男児.頭囲拡大.頭部外傷の既往なし.

A,B:T2強調軸位断像:両側前頭部頭蓋内板下に髄液より高信号を示す液貯留を認める(⇨).

C:磁化率強調軸位断像:液貯留腔は高信号を示し,蛋白濃度の高い内容液であることを示す.出血を示唆する低信号は認められない(⇨).

1970年,中村18)は小児の頭部外傷による頭蓋内血腫を外見上の衝撃の激しさから3型に分けて報告し,この内I型は日常のごくありふれた軽微な外傷に起因して発症する少量の硬膜下血腫と脳挫傷のない脳腫脹とした.すなわち,これが今日中村I型と呼ばれる急性硬膜下血腫である.この疾患概念は,その後1984年にAokiら19)によって広く世界に紹介されたが,残念ながら欧米では受け入れられず,現在でもなお,転倒やshort distance fallのような日常の軽微な事故で硬膜下血腫が発症しうるのかどうか,明確な結論を得るには至っていない.中村I型急性硬膜下血腫の疾患概念が欧米で否定的に捉えられている理由としては,「障害を説明できない衝撃の申告」は虐待と診断する大きな要素と考えられているからであろう20).つまり,急性硬膜下血腫の原因である架橋静脈の破綻は家庭内の転倒などの軽微な衝撃で起こるとは考えにくいとする観念が根底にあるからと考えられる.しかしながら,はたして小児(乳幼児)の場合,架橋静脈の破綻には頭部への強い衝撃が必要なのであろうか?

西本ら21)による中村I型急性硬膜下血腫25例の解析によれば,25例中14例(56%)にくも膜下腔拡大(外水頭症)が認められ,急性硬膜下血腫の発生要因に大きく関与すると述べている.前述したように外水頭症があれば,DBCL内には硬膜静脈叢からの漏出液がわずかでも貯留している可能性がある.このため,本来剥離し易いDBCLは軽微な頭部の衝撃によって容易に裂けて剥がれ,この際に,硬膜静脈叢や架橋静脈を損傷して硬膜下血腫を発生するのではないかと考えられる(Fig. 12).また,血腫の発生には2歳以下の架橋静脈の外径が平均1 mm以下と細く脆弱であることも関与していると思われる16).

乳幼児急性硬膜下血腫(中村I型)の発生機序のシェーマ

さらに西本ら21)は中村I型急性硬膜下血腫のCT所見は血腫腔が低〜軽度高吸収のfluid typeと高吸収のclot typeに分けられると述べ,前者が72%と圧倒的に多いとしている.この所見も元来血腫腔の部位に硬膜下液貯留腔があり,そこに架橋静脈破綻による出血が加わったとすれば説明が可能と思われる.また,架橋静脈の破綻と共に外くも膜が損傷すればくも膜下腔の髄液が血腫腔内に混入して低吸収域化することも十分に考えられる(Fig. 12).いずれにしろ,このような病態下で発生する小児の急性硬膜下血腫は急性であるにも関わらず,高,等,低吸収域が混在し,あたかも慢性硬膜下血腫のようなCT所見を呈することがあることを認識しておく必要がある(Fig. 13).

乳幼児期の急性硬膜下血腫のCT所見

A:2か月の女児,受傷6時間後:左前頭,側頭円蓋部および右前頭円蓋部内板下に脳実質よりやや低吸収を示す血腫腔を認める.

B:8か月の男児,受傷1時間後:左前頭,側頭円蓋部および大脳鎌に沿って,淡い高吸収域を認め,硬膜下血腫を示す.円蓋部の血腫の外側部分は軽度低吸収域を示している.

中村I型急性硬膜下血腫の分類基準にもある様に,硬膜下血腫には血腫量が少量であるにも関わらず,広範な脳腫脹を伴うことがある18)(Fig. 14).この脳腫脹(脳浮腫)が患児の予後を左右するため臨床的に極めて重要な病態であるが,その発生機序には不明な点が多い.最近Takaseら22)は感染性の急性脳症であるけいれん重積型(二相性)急性脳症(acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diffusion; AESD)に臨床像も画像所見も近似する外傷後急性脳浮腫(infantile traumatic brain injury with a biphasic clinical course and late reduced diffusion; TBIRD)を報告し,その病態には神経興奮毒性(excitotoxicity)が関与していると述べている.一方,1990年にBullockら23)はラットに実験的に硬膜下血腫を作成し,作成側の大脳皮質の細胞外グルタミン酸濃度が正常側の7~8倍上昇することを見出し,これが神経興奮毒性の亢進を引き起こし,神経細胞死をきたすと報告した.興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸はNMDA受容体と結合し,イオンチャネルを活性化する.グルタミン酸濃度が過剰に上昇するとCa2+イオンが大量に細胞内に取り込まれ著明な細胞毒性浮腫をきたす.硬膜下血腫とグルタミン酸濃度上昇との関連は硬膜下血腫によって生じる大脳皮質の微小循環不全が想定されており,これが引鉄となってミクログリアが活性化するため,神経興奮毒性が亢進して著明な脳浮腫をきたすと考えられる24,25).すなわち,急性硬膜下血腫と外傷後急性脳浮腫との間には神経興奮毒性機序を介する因果関係が成立している.

急性硬膜下血腫に伴う急性脳浮腫

8か月,女児.つかまり立ちをしていて後ろに転倒,後頭部打撲.頭囲は大きく,眼底出血(+).

A:CT軸位断像(受傷当日):右頭頂から後頭円蓋部に硬膜下血腫を示す高吸収域を認める(→).前頭円蓋部の血腫は低吸収域を示す(▷).また,基底核を含み右大脳半球は淡い低吸収域を示し,正中構造は軽度左に偏位している.

B:拡散強調軸位断像(受傷翌日):右後頭葉の皮質から皮質下白質に脳浮腫を示す高信号域が認められる(⇨).また,被殻外側にも同様の高信号域を認める(⇨).頭頂,後頭円蓋部に沿った高信号は硬膜下血腫を示す(▷).

C:T2強調軸位断像(2歳11か月):右大脳半球は全体的に萎縮し特に後頭葉と被殻の萎縮が顕著である.後頭葉と被殻外側には高信号を認め,脳の破壊性変化を示す(⇨).左大脳半球には明らかな異常所見を認めない.

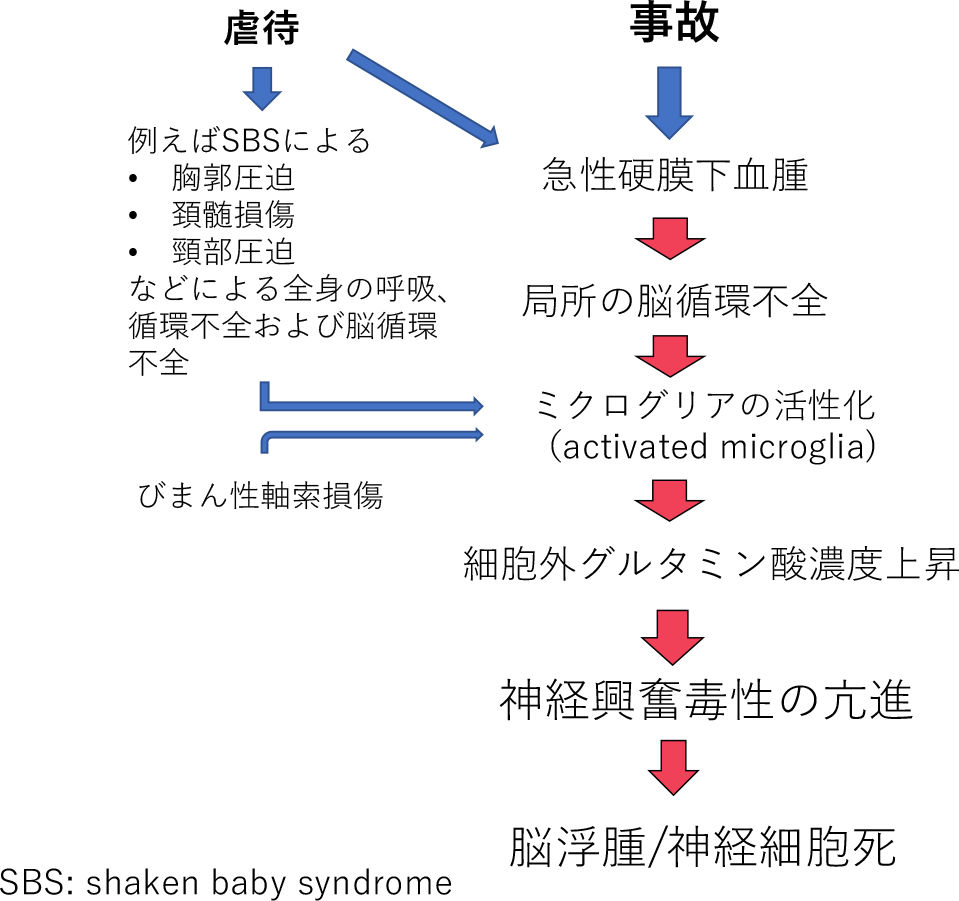

一方,生死にかかわる様な重症脳浮腫をきたす病態の背景には“乳児揺さぶられ症候群”などの虐待が関与するとする見解もある26).重症化の要因については明らかではないが,一つの可能性として,揺さぶりの際に生じる強い胸郭圧迫,頸髄損傷,頸部圧迫などによる全身の呼吸,循環不全あるいは脳循環不全などが急性硬膜下血腫のさらに上流でミクログリアの活性化を助長し,神経興奮毒性を亢進する因子として働いていることも考えられる(Fig. 15).今後,外傷後急性脳浮腫の重症化因子について,さらなる研究の発展が期待される.

外傷後急性脳浮腫の発生機序と重症化要因

小児頭部外傷の読影に必要な解剖学的知見を整理した.頭部外傷が不慮の事故なのか,虐待あるいは虐待的行為で生じたのかは,画像のみから計り知ることは困難である.関係者から正確な情報を収集し的確な診断をするためには,正しい解剖学的知識に基づいた画像所見の解釈が極めて重要と思われる.

日本小児放射線学会の定める利益相反に関する開示事項はありません.