2022 年 38 巻 2 号 p. 75-83

2022 年 38 巻 2 号 p. 75-83

CT,MRIが画像診断の中心となっている現在においても小児の画像診断における超音波検査の果たす役割は大きい.放射線被ばくがなく,ベットサイドで繰り返し検査を行うことができる点が超音波検査の最大の魅力である.超音波検査の欠点としては,検者によって検査の質が大きく左右されることである.多くの症例を経験することが上達への近道であり,自分の中でスクリーニングの手順を確立し,常にそれを実行していくことで異常像に気づきやすくなるはずである.

本稿ではスクリーニングの小児腹部超音波検査のちょっとしたコツについて述べていきたい.

Ultrasonography still plays an important role in pediatric abdominal diagnostic imaging even now that CT and MRI are currently the primary modalities in diagnostic imaging. The greatest advantage of abdominal ultrasonography is that it can be performed repeatedly at the bedside without radiation exposure. Its disadvantage is that the quality of the examination is greatly influenced by the skill of the examiner. One of the best and fastest ways to improve ultrasonography skills is through experience. Establishing and routinely performing your own abdominal ultrasonography screening procedures should make it easier to notice abnormal findings. This article provides some tips on screening procedures for pediatric abdominal ultrasonography.

腹部超音波検査は,腹痛,腹部膨満,嘔気・嘔吐,下痢など一般的な主訴で来院する患児に対して最初に選択する画像検査である.超音波検査の結果により,さらなる精査としてCTやMRIが必要と判断された場合に,それらが追加されるものと思われる.

CTやMRIの読影に忙殺されている画像診断医が超音波検査を担当すること自体が減少している昨今,小児画像診断を専門としない一般の画像診断医が小児の腹部超音波検査を担当することはほとんどないだろう.しかしながら,日常診療において小児の腹部CTやMRIを読影する機会は少なからずあり,その際に超音波検査の結果があると読影の一助となる.小児科や小児外科の先生にとっては,超音波検査はベッドサイドで施行でき,リアルタイムに診断できる唯一の画像検査であり,聴診器代わりにプローブを持って診察されている先生も増えてきているのではないだろうか.

CTやMRIは撮影された画像を見て診断していくため,何度も画像を確認して所見を拾い上げていくことができる.一方,超音波検査はリアルタイムで診断を下さなければならない.その点が超音波検査の難しいところであり,検者によって検査の質が左右されてしまう理由である.常に頭の中にある正常像と比較し,異常かどうかを判断することになるため,検者の技量によって得られる情報に差が生じる.プローブをあてて画像を描出することは誰でもできるが,映し出された画像の中にある情報を拾い上げるためには経験が必要になる.この経験を積むためには,多くのスクリーニング検査を行って正常像を頭の中に描けるようになることが大切である.「腹部超音波検査の教科書に書いていないようなコツを中心とした内容で」と編集委員会より依頼を受けているが,筆者がものすごい技量を持っているわけではないため,本稿では筆者らが日々の診療において基本に忠実に行っているスクリーニングの腹部超音波検査について述べていきたいと思う.その中で,啼泣や体動が激しい場合,目的臓器が見えにくい時の対策などについて触れていきたい.おそらく小児腹部超音波検査を行っている方にとっては,経験したことばかりの内容と思われ,「そうそう」「あるある」と感じていただければと思う.また,これから始める方にはスクリーニング検査手順の確立の一助になれれば幸いである.

各臓器の詳細な評価方法や疾患に関しては各教科書を参考にしていただきたい.

小児の腹部超音波検査は,超音波センターで行う施設もあれば,外来診察室で行う施設もあり,検査環境は各施設で大きく異なるものと思われる.ここで少しだけ当院での検査環境について述べさせていただく.小児外来の診察室の1つを腹部超音波検査室として使用させてもらい,週1回,小児科(時に小児外科)から依頼された予定検査を行っている.患児にとっては,小児外来で診察を受ける前や受けた後に同じような環境で超音波検査も受けることができるので少しばかり不安は軽減できているのではないかと思う.当院は中国・四国地方の小児がん拠点病院であるため,小児がんに関連した症例が多い.検査部位の多くは腹部であるが,その他にも心臓以外の領域はすべて対応している.また,予定検査でなくとも,連絡いただければ,その都度対応するようにしている.潤沢なマンパワーがあるわけではないため,基本的には超音波検査は一人で施行しているが,啼泣や体動の激しい患児の場合は,一人では難しく感じることもある.その際に頼りになるのは,検査に付き添われているご家族の方(多くは母親)であり,検査にご協力いただいている.

入院の患児に関しては,患児の状態を主治医に確認し,検査室までの往復が難しい場合は病室や病棟処置室などで検査を行っている.

画像診断医の筆者にとって,小児外来や小児病棟で検査をさせていだいているというのは大変心強い.小児への対応に慣れたスタッフの方々がすぐ近くにいるため,何かあればすぐに助けてもらえるし,気になる所見があればすぐに主治医に見ていただくこともできる.依頼を受ける側としては,依頼する側との良好な関係を築くことが大切であり,この良好な関係性の構築も画像検査のコツの一つと言える.

幼児はスムーズに検査室に入室してくれないことが多々あるため,検査室への入室時から警戒心を解くように心がけないといけない.笑顔と挨拶が肝心である.入室後は,まず検査台に座ってもらい,これからする検査について説明する.痛くない検査であることがわかるとスムーズに検査台に横になってもらえることが多い.なかなか警戒心が解けない場合は,実際にプローブや超音波検査用ゼリーに触ってもらい,検者やご家族の腕などにプローブを当てて痛くないことをアピールし,警戒心を和らげる.この最初の何気ないやりとりは検査がスムーズに進むかどうかの鍵を握っている.

定期フォローで何度も顔を合わせている患児は,自分から率先して検査台にあがり,服を捲ってお腹を出してくれる.「この検査は痛くないから好き」と言ってくれる子もいる.

警戒心を解くためには,気さくに話しかけたり,時にぬいぐるみや人形などを使用してみたり,いろいろな方法を試してみる(○○パンマン,○○えもんなど頭が大きく,丸いキャラクターはとても頼りになる).また,白衣は警戒されてしまうので,最初から脱いでおくのも一つのコツかもしれない.

腹部超音波検査の場合,基本的にコンベックス型プローブを使用し,さらに詳しく観察したい部位があれば高周波リニア型プローブに切り替えて観察する.新生児の場合は高周波リニア型プローブを最初から使用しても十分に観察できることもあるが,全体像の把握にはコンベックス型プローブが有用である.いずれのプローブにおいてもゆっくりと動かす扇状操作を行いながら,各臓器をくまなく観察していく1).ゆっくりプローブを動かすことも一つのコツと言える.プローブを速く動かしすぎると観察した気にはなるが,呼吸停止のできない患児においては病変を見落とす可能性が高くなる.

プローブをあててすぐに笑い出してしまうようなくすぐったがりの児が時にいる.プローブを動かすと余計にくすぐったがるので,プローブを当てたまま話をしながら気をそらし落ち着くのを待つと,超音波検査用ゼリーと皮膚の接触に慣れてくるのか意外とうまくいくことがある.一旦,慣れてしまうとそこまでくすぐったがらなくなるので,最初が肝心である.

筆者は国立成育医療研究センター放射線診療部で小児放射線診断学を学んでいた時に腹部超音波検査の手解きを受けた.以来,教わった手順を自分のやりやすい順番にアレンジし継続している.腹部全体をスクリーニングできる自分なりの手順を確立し,常に同じ手順で行うことを習慣付けておくことが重要である.そうすることで見落としは少なくなり,様々な状況に対応できるようになる.

筆者らは,肝→胆道系→右腎→左腎→脾→膵→大動脈周囲→骨盤内(膀胱,子宮,卵巣,腹水)の順番で検査を進め,症状によっては消化管もチェックするようにしている.もし異常があれば,高周波リニア型プローブなどを使用して,詳細にその部位を観察する.もちろん臨床情報から優先すべき臓器があり,時間も限られている場合は,その臓器から観察する.しかし,その際にも状況が許せば,思いもよらない疾患が隠れていることもあるため,できる限り腹部全体の観察を行うように心がけている.

1.肝:辺縁の描出を意識すると,必然的に肝実質の全体を観察することができる(Fig.1).脈管構造においては門脈を中心に観察すると,動脈や胆管が拡張している場合も自然と目に入ってくるのでおすすめである.

肋骨弓下や肋間走査で肝辺縁(矢印)を描出していきながら,扇状走査を行うことで,肝全体を観察していくことができる.

2.胆嚢:新生児~乳児の場合は,哺乳時間を確認してから検査を行うとサイズの評価に役立つ.

3.腎:長軸断面でサイズ計測とカラードプラでの血流の描出を必ず行う(Fig.2).計測は腎全体を描出できていることを確認でき,カラードプラでの血流の描出は水腎症の有無を確認することができる.短軸断面でも同様に腎の上極~下極を観察し,カラードプラでの血流の描出を行う.これらの走査を心がけることで馬蹄腎などの形態異常に気づくことができる(Fig.3).

a:長軸断面でサイズを計測する.

b:長軸断面でカラードプラで血流を描出する.

c:短軸断面でも同様の走査を行う.

a:右腎長軸断面.下極が不明瞭である(矢印).

b:左腎長軸断面.下極が不明瞭で,腎実質が正中方向に伸びている(矢印).腎盂拡張も見られる.

c:下腹部横断面.左右の腎下極が連続しており,馬蹄腎であることがわかる(矢印).

4.脾:研修医の先生が脾臓を描出するのに四苦八苦していることがあるが,よく見てみるとプローブを肋間の走行に平行に当てていないが多い.脾臓の描出には,肋間の走行に平行にプローブを走査することが大切である(Fig.4).これは肝臓の右肋間走査においても同じことが言えるのだが,検者は患児の右側にいることが多いため,右肋間走査は自分の目で見て確かめながらできるので容易である.左肋間走査は,プローブに自分の目が届きにくいので慣れるまでは,一旦,自分の目でプローブの向きを確認してから行うと上手くいくはずである.

CTの横断像(a)のイメージが強いと,(b)のようにプローブを当ててしまいがちである.(c)のように肋間の走行に平行となるようにプローブの頭側を背側に傾けるようにすると脾臓を描出しやすくなる.脾臓が描出できたら,長径と短径を計測する(d).

5.膵:横断像ではプローブの右側を少し頭側に傾けると膵臓の全体像が描出しやすくなる(Fig.5a, b).膵頭部~膵体部は比較的描出しやすいが,膵尾部は胃のガスが重なり描出しにくいことが多い.その場合は,左側腹部から脾臓や左腎を音響窓として描出したり,矢状断像で正中から左側に向けてプローブを傾けたりすることで描出できる(Fig.5c, d)2).胃内に液体を貯めることで,体尾部が描出しやすくなることもあるため,どうしても膵を観察する必要がある場合は試してみると良いと思われる.

横断像(a)で膵尾部が少し見えにくい場合は,プローブの右側を少し頭側に傾けると尾部が描出しやすくなる(b).左側腹部から脾臓を音響窓として描出したり,矢状断像で正中から左側に向けてプローブを傾けたりすることでも描出できる(c,d矢印).

6.子宮・卵巣:子宮,卵巣は膀胱内に尿が溜まっていた方が観察しやすいので,子宮,卵巣を評価しなければならない時は,蓄尿してもらうようにしている3)(Fig.6).乳幼児では蓄尿は難しいが,学童期くらいになるとしっかり説明すると蓄尿できる.ただ,蓄尿しすぎるとプローブを当てるとすぐに尿意を催してしまうので,注意が必要である.

初回観察時(a)は,膀胱内の尿貯留が十分ではなく,子宮が見えづらい.水分を摂取して30分ほど待機してもらった後の観察(b)では膀胱内に尿が貯留し,子宮が見えやすくなっている(矢印).

7.消化管:腸重積,虫垂炎,胃腸炎の可能性がある場合は消化管評価も行う.全体的な走行をコンベックス型のプローブで行い,拡張の有無をチェックする.その後,壁肥厚などの評価を高周波リニア型プローブで行う.

幼児の場合,検査に興味をもってもらうことも検査をスムーズに進めるためには必要である.付添の家族と一緒に画像を見てもらい,自分のお腹の中が見えていることを説明しながら行うと興味を示してくれることがある.特に「検査前に食べたもの」,「おしっこ」,「うんち」は効果的である.また,カラードプラで色をつけてあげると色に興味を示し,「何色が見えた!」と笑顔で言ってくれることも多い.興味を惹かせることも一つのコツと思われる

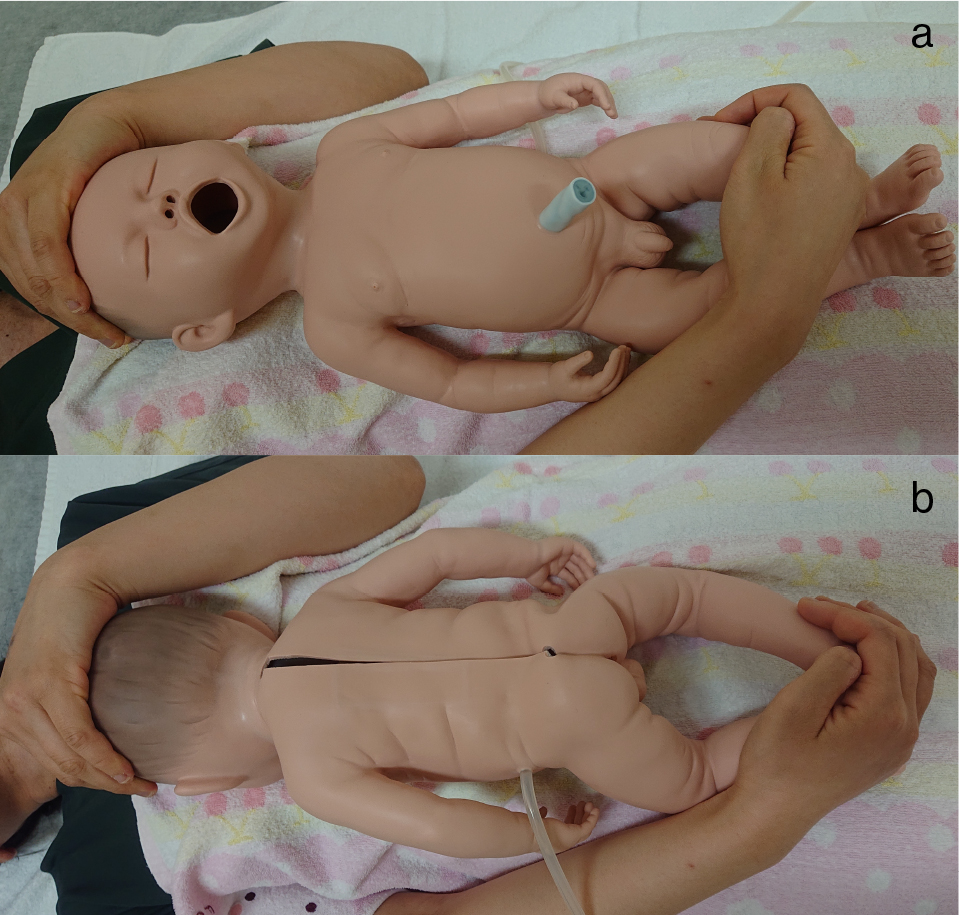

新生児~乳児期は,啼泣が激しい場合が多々ある.臓器の形態的な評価は啼泣していても可能であるが,血流情報の評価は難しくなる.おしゃぶりをしてもらったり,おもちゃで気を引いたり,スマートフォンやタブレット端末で動画を流してもらったり,母親の膝の上やお腹の上(Fig.7)で検査をすると落ち着くことがあるので,それを試してみたりと,可能な限りの方法を試してみる.それでもなかなか泣き止んでくれない場合も多い.時に心が折れそうになることもあるかもしれないが,一瞬,泣き止む場合もあるので,そのチャンスを逃さず,最も見たい臓器を観察できるようにしておくことが重要である.時間が許せば,一旦,検査を中断し,機嫌がなおるのを待つ,眠るのを待つのも一つの方法であるが,様々な制約から現実的に難しい場合も多い.

母親のお腹の上で抱っこしてもらった状態で患児の腹側(a)や背側(b)から観察する.母親の服がエコーゼリーで汚れないようにバスタオルなどが必要.

乳幼児で体動が激しい場合はかなり苦戦を強いられる.全力で抵抗してくるため,ご家族の方との協力がかかせない.無理に仰臥位にさせて検査しようとすると抵抗が激しくなり母親や父親から離れなくなる.その際には仰臥位にこだわることなく,立位,座位,側臥位など様々な体位で観察をしていく,どうしても仰臥位で観察しなければならない場合は,近隣のスタッフに応援を要請し,足をバスタオルでグルグル巻きにして,膝関節をギュッと押さえてもらい,上半身は付添の家族の膝と膝の間に頭部が入るようにして押さえてもらったりする(Fig.8).それでも難しい場合は,啼泣が激しい場合と同様に,一旦,検査を中断し,機嫌がなおるのを待つ,眠るのを待つのも一つの方法である.

両下肢をバスタオルでグルグル巻きにして,膝関節をギュッと押さえてもらい,上半身は付添の家族の膝と膝の間に頭部が入るようにして押さえてもらう.2人以上いれば,上半身と膝関節を別々に押さえてもらうと検査がしやすくなる.

肺や肋骨が被ってしまう場合は,成人のように呼吸で調節することは難しいので,肋間を変えてみたり,腹側や背側から観察してみたりとプローブを当てる位置を工夫しながら検査を進めていく.最も見える位置を探して,呼吸のタイミングを待っていると見えてくることもあるので,あせらずじっくり構えておく.消化管ガスはプローブで腹部を圧迫することで移動することがあるので,「お腹を押さえるから痛かったら言ってね」と一言断ってから,ゆっくり押して消化管ガスが移動するかどうかを試みてみるのもちょっとしたコツである.

小児腹部超音波検査において啼泣,体動などにより手順通りに進まないことはよくある.その時は臨機応変に見たい臓器,見える臓器から観察を進めていく.最終的に検査の目的が達成されていれば,どこから観察しても問題はなく,なんとしても所見を得るという気持ちが大事である.

腹部超音波検査で異常所見が見つかり,CTやMRIによる精査が必要と判断すれば,CTやMRIの画像が得られた後にその画像を参考にしながら超音波検査を再検させていただくこともある.これは超音波検査でフォローが可能かどうかを判断するとともに,他の画像と超音波検査画像を対比することが自分自身のスキルアップに繋がるからである.画像診断においては他のモダリティの検査結果や組織学的診断結果を比較しフィードバックを欠かさずに行うことが重要である.

・幼児期は警戒心を和らげることが検査をスムーズに進めるうえで大事!

・プローブはゆっくり動かす!

・スクリーニングの手順を確立し,正常像を頭に描けるように同じ手順で検査を行う習慣をつける!

・啼泣・体動が激しい場合はあらゆる工夫を行う!いらいらせず,気長に対応することが大切!

・対象臓器が見えないときは,体位変換,飲み物を飲んでもらう,蓄尿してもらうなど様々な工夫を行う!

・なんとしても所見を得るという気持ちが大事!

・他のモダリティ(CTやMRIなど)の結果があれば,必ず超音波検査の結果と比較し,フィードバックを重ねていく!

スクリーニング検査や定期検査によって偶発所見が見つかった症例を提示しておく.定期検査時は病変部のみをフォローしてしまいがちになるが,可能な限り,スクリーニング検査と同じ手順で腹部全体を観察することが重要である.

1.生後2か月の男児.Beckwith-Wiedemann症候群が疑われており,腹部諸臓器の腫大,腫瘍性病変の合併などの評価のため腹部超音波検査を施行した.肝S8に2 cm大の内部不均一で辺縁が低エコーを示す結節を認め,Beckwith-Wiedemann症候群に生じた肝芽腫4)を疑った(Fig.9a, b).造影CTでも同部に結節を認めた(Fig.9c).その後,生検により肝芽腫と診断された.

a:腹部超音波 右肋骨弓下横走査,b:腹部超音波 右肋骨弓下縦走査,c:造影CT横断像.

超音波検査では,肝S8に2 cm大の内部不均一で辺縁が低エコーを示す結節が認められる(a,b計測部).造影CTでは肝S8に2 cm大の周囲肝実質よりもやや低吸収な結節が見られる(c矢印).

2.16歳の女性.脾静脈-左腎静脈シャントにて定期フォロー中.骨盤内に7.5 cm大の嚢胞性腫瘤が認められ,内部には隔壁構造や脂肪成分を疑う高エコー域が見られた(Fig.10a, b).右卵巣は正常に確認できたが,左卵巣は確認できなかったため,左卵巣成熟嚢胞性奇形腫を疑った(Fig.10c).3年前のCTでは骨盤内に特に異常は指摘されていなかった.さらなる精査としてMRIを施行し,MRIでも左卵巣成熟嚢胞性奇形腫として矛盾しない所見であった(Fig.10d–f).後日,産婦人科にて腹腔鏡下に腫瘍が摘出され,病理診断も成熟嚢胞性奇形腫であった.

a:腹部超音波 下腹部正中縦走査,b:腹部超音波 下腹部正中縦走査(カラードプラ),c:腹部超音波 右下腹部横走査,d:MRI T2強調横断像,e:MRI T1強調横断像,f:MRI 造影後脂肪抑制T1強調横断像.

腹部超音波では,骨盤内膀胱頭側に嚢胞性腫瘤があり,内部には隔壁構造(a白矢印)や脂肪成分を疑う高エコー域(a黒矢印)が認められる.カラードプラでの血流の描出はない(b).

MRIでは腫瘤腹側はT2強調像で高信号,T1強調像で低信号を示している.腫瘤背側(d–f白矢印)はT2強調像,T1強調像で高信号を示し,造影後脂肪抑制T1強調像では低信号となっており,脂肪成分の含有が示唆される.造影効果は見られない(f).腹部超音波,MRIともに右卵巣は正常に描出されている(c白矢印,d–f黒矢印).

3.22歳の女性.小児期に骨髄異形成症候群で骨髄移植後.小児科外来で定期フォローされていたが転居することになり,転居前にスクリーニング目的で腹部超音波検査を施行した(Fig.11a–c).膀胱左後壁に隆起性病変が見られ,MRI精査となった(Fig.11d–f).膀胱癌の可能性があり,転居先の紹介病院で経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行された.

a:腹部超音波 下腹部正中横走査,b:腹部超音波 下腹部正中横走査(高周波リニア型プローブでの観察),c:腹部超音波 下腹部正中縦走査(カラードプラ),d:MRI T2強調横断像,e:MRI T1強調横断像,f:MRI 拡散強調横断像.

腹部超音波では,膀胱左後壁に隆起性病変が認められる(a–c矢印).高周波リニア型プローブでの観察では,乳頭状の形態に見える(b).カラードプラでの血流の描出は明らかではない(c).

MRIでは膀胱左後壁の結節は,T2強調像,T1強調像では中等度の信号であり,拡散強調像では高信号を示している(d–f矢印).膀胱癌の可能性が示唆される.MRIよりも超音波の方が結節は明瞭に描出されている.

腹部超音波検査は,放射線被ばくもなく,鎮静もいらず,腹部臓器の情報を得ることができる小児にとって優しい画像診断ツールである.リアルタイムで診断しなければならない難しさはあるが,スクリーニング検査の手順を確立し,それを常に行っていくことで,いつもと違うという違和感を感じ取れるようになり,異常所見に気づきやすくなる.ちょっとしたコツはあるものの,手術やカテーテル治療のようにものすごい技術が必要なわけではない.教科書を眺めているだけでは上達することはないので,若い先生には恐れることなくプローブを持って腹部超音波検査をはじめていただきたいと思う.まず超音波検査で見てみようという意識が拡がってくれれば幸いである.