2015 年 30 巻 3 号 p. 213-233

2015 年 30 巻 3 号 p. 213-233

伊勢湾内の離島4島のうち最大面積を有する答志島の答志町には、「寝屋慣行」と呼ばれる文化的慣習が現存している。寝屋慣行とは、地域共同体における一種の疑似家族のしくみを意味し、その発祥は江戸時代とも言われる。この地区の長男たちは、中学校を卒業すると数名単位でグループを組んで「寝屋子」となり、原則として26歳になるまでの毎夜、実の両親とは別に定めた「寝屋親」の家を訪れて寝泊まりする。26歳の正月をもって寄宿生活が解消された後も、寝屋子と寝屋親、寝屋子同士の間には緊密な相互扶助関係が築かれ、一生涯にわたって継続する。

こうした慣行は明治時代には日本の各地に見られた(鳥羽市周辺においてもかつては伊勢志摩地方の各地に存在した)が、大正期を境に減少し、戦後の高度経済成長期に青年の都市流出が進むと、そのほとんどが急速に衰退した。答志地区は、本格的な寝屋慣行の仕組みを今も残している国内唯一の地域である。鳥羽市の広報誌では、これを「戸籍上の兄弟ではないものどうしが、終生、兄弟以上の付き合いをする制度」と定義し(鳥羽市総務課広報情報係,1991)、1985年に同市の無形民俗文化財に指定している。

寝屋慣行という文化的慣習は、なぜ答志の地に生まれ、なぜ今なおこの地においてのみ維持されているのだろうか。本研究は、このリサーチ・クエスチョンに社会心理学の視点から迫ろうとするひとつの試みである。

社会生態学的アプローチ同じ社会(時代、地域、集団)に生きる人々の間には、しばしば特有の文化的慣習が共有される。そのような慣習はなぜ、またいかにして形成され、維持されるのか。近年、このような問いに対する有望な研究方略のひとつとして、「社会生態学的アプローチ」が注目を集めている(Oishi & Graham, 2010, for review)。社会生態学的アプローチとは、特定の社会に生きる人々が特定の文化的慣習や意味体系、さらには特定の心理や行動傾向を共有するメカニズムを、当該社会を取り巻く「環境」に対する人々の「適応」という観点から理解しようとする考え方である(e.g., Cohen, 2001; Yamagishi, Hashimoto, & Schug, 2008)。

その先駆的研究の例として、アメリカ南部社会における「名誉の文化(culture of honor) 」の分析を挙げることができる(Nisbett & Cohen, 1996)。Nisbettらは、アメリカ南部の白人男性の間に、個人的名誉の侵害への懸念やそうした辱めに暴力で応じることを是とする暗黙の信念が共有されていると指摘した。そして、こうした信念の源は、牧畜を生業としてきた移民たちの共同体にあると推論した。牧畜民は元来、乾燥や寒冷など厳しい自然のもとで放牧生活をおくり、草や水のある場所に家畜を導くために移動を繰り返す。こうした移動性の高さは、定住して共同生活を送る農耕民とは対照的である。他者と協力しながら組織的に農業を営む農耕民とは異なり、牧畜民は他者との葛藤を恐れない。加えて、牧畜民の財産である家畜は(農耕民の財産である土地と比べて)略奪されやすい。こうした事実を踏まえて、NisbettとCohenは、アメリカ南部の牧畜民たちは略奪の標的にされることを避けるために、侮辱に対して暴力で報復する姿勢を示すことで、タフで強いという自らの評判を守ろうとした、と推論した。つまり彼らは、アメリカ南部の白人男性が有する独自の心理・行動傾向(暴力性)を、かの地の過去の生態環境(牧畜という生業がもたらす構造)への適応の結果として解釈してみせたのである。

その後、社会生態学的アプローチに基づく心理学研究は急速に加速し、さまざまな環境要因に関わる知見を世に送り出している。ここでいう環境には、大陸の形状、緯度、気候といった自然環境のみならず、生業、都市化の程度、社会関係の流動性等々、人間が構築してきた多種多様な社会環境も含まれている(Berry, 1967, 1979; Diamond, 1997; Fincher, Thornhill, Murray, & Schaller, 2008; Fischer, 1982; Kashima & Kashima, 2003, Murray, Trudeau, & Schaller, 2011; Talhelm et al., 2014; Yuki et al., 2007など)。

ただし、たとえ特定の環境に身を置く人々の間に特定の慣習が共有されていることが明らかになったとしても、それのみをもって、直ちにその社会・文化的意味が理解されたことにはならない。なぜならば、「あたかも蛸壺の中にいるかのように個体が互いに影響し合うことなく、自らの属するローカルな環境に適応していく場合でも、同じ環境に生息するがゆえに、個体群に属する多くの個体が同一の行動形式を獲得する」と言えるからである(竹澤,2013, p. 65)。

共有された慣習が、単なる蛸壺型の適応を越えて「文化」として人々の中に根づいていることを示すためには、当該の慣習が再生産されるプロセスに着目し、その社会的伝達のメカニズムを探ることが求められる。その際、特に重要なのは、環境に誘発された慣習が伝達の過程で再生産されるメカニズムはどのようなものか、という問題である。ある生態環境の制約に誘発されて生じたひとつの慣習が、人々の集合的な実践を通じて新たな社会環境を生み出し、元来の生態環境による制約から自律して維持されてこそ、そこに人間ならではの文化の存在を見出すことができると考えられる(竹澤,2013)。

先に見た「名誉の文化」の例で言えば、現代のアメリカ南部はもはや牧畜社会とはいえない。にもかかわらず、名誉のための暴力を是とする共有信念は、今なお南部の白人社会において維持されている。NisbettとCohen(1996)は、南部の白人男性にとって、今もタフネスが高い社会的価値をもち、侮辱に対して暴力で応えなければ周囲から軽蔑されると彼らが信じている限り、名誉の文化は維持され続ける、と指摘する。Cohenはこうした考え方をさらに発展させ、ゲーム理論的な「均衡」の観点も加えて、名誉の文化の維持・再生産のメカニズムについて論じている(Cohen, 2001; Vandello, Cohen, & Ransom, 2008)。

文化的慣習の維持・再生産プロセスを探究する方法論上記のとおり、ある社会において維持されている文化的慣習の意味を理解するためには、生態環境やその歴史的経緯といった究極因のみならず、それらの究極因がいかなるプロセスを経て当該社会の構造や人間関係といった社会環境に影響を及ぼし、ひいては人々に特有の心理や行動傾向を規定するに至ったか、また逆にそれらの個人の傾向が社会環境に対していかなるフィードバックをもたらしたか、という社会的伝達のメカニズムを見極めることが重要といえる。しかし、このような多層的な環境構造の相互連関を扱った実証的な心理学研究は少ない。その大きな理由は、主として研究方法論上の困難にあると考えられる。

従来の研究が用いてきた代表的な方法論のひとつは、数多くの国や地域を対象とした調査データに対するマルチレベル分析である。たとえばGelfandらは、33の国々に対して実施した大規模調査のデータと既存のアーカイブデータを併用して、国レベルの説明変数である自然環境や社会環境の諸要因が、自己制御やセルフ・モニタリングといった心理・行動傾向の差異の規定因として有効であることを示した(Gelfand et al., 2011)。

また、特定の地域間での比較実験・調査に基づく研究も存在する。その場合、焦点を当てようとする特定の環境要因においてのみ顕著な差異があり、他の要因においては大きな差異がないと考えられるいくつかの地域を選定し、比較の対象とする。たとえば北山らは、文化的自己観をめぐる差異の起源に辺境や未開地への「自発的入植の歴史」の有無があると仮定し、同じ日本国内でありながら、自発的入植の歴史を持つ北海道と、そうした歴史を持たない本州の地域(京都、東京など)の人々を対象として、相互独立性ないし相互協調性に関連する種々の心理傾向の比較調査を行っている(e.g., Kitayama, Ishii, Imada, Takemura, & Ramaswamy, 2006)。

いずれの研究方法論も、人々が共有する慣習や心理・行動傾向とは「独立に測定可能な環境要因」に注目し、「その環境要因の影響を実証的に検討」することを志向している(竹村・佐藤,2013, p. 48)。こうした視点は、旧来の比較文化心理学が陥りがちだったトートロジカルな議論の限界を超えるうえで、一定の成果を挙げているといえる。しかしその一方で、こうした方法論に基づいて行われる研究においては、多くの場合、環境要因が人々の慣習や心理・行動傾向に一定の影響を及ぼす(ないし両者の間に一定の関係がある)という知見が示されるにとどまり、その影響のプロセスと意味については、必ずしも十分な議論が尽くされていない。

そもそも、生態環境やその歴史的経緯といった究極因はそれ自体、分析可能なデータとして把握することが難しい。さらに、マクロ・レベルとマイクロ・レベルの事象を結びつける動的プロセスの総体を把握するうえで、個人の認知データのみに依拠する旧来の心理学の方法論には種々の限界がある。すなわち、心の社会・文化的起源の探究のためには、方法論的個人主義からの脱却を図ることが求められる(村本,2014)。

本研究では、この困難な課題に対するひとつのチャレンジとして、フィールドワークによる事例研究を通じて、文化的慣習の維持プロセスを描き出すことを試みる。フィールドワークは、人々の日常生活の現場でひとつのリアリティが形成され、維持され、変容するプロセスを把握するための方法論である。

心理学におけるフィールドワークは、親族の構造、政治経済の動向、教育制度、労働組織、宗教体系等々の社会構造に目を向けた古典的な文化人類学的エスノグラフィーとは異なり、個々人の微視的な行為に主たる関心をもって行われることが多い。しかし、観察された行為の意味を知るには、それらの行為を取り巻くマクロな社会・文化的文脈にも広く眼を配ることが必要となる。それゆえ、フィールドワーカーは必然的に、生態環境の特質と歴史、その環境に適応する過程で作り出された特有の社会構造や人間関係のありよう、それらの維持・再生産に寄与する個々人の心理や行動の特質、といった諸変数間の関係を丹念に探り、描き出す試みを続けることになる。それはとりもなおさず、社会生態学的アプローチが目指す、心と文化の動的プロセスの探究にほかならない(村本,2014)。本研究はこの立場から、答志島の寝屋慣行という文化的慣習に焦点を当て、その維持と再生産のプロセスを探っていく。

本研究の主眼本研究では、答志という地の生態環境やそこで構築されてきた共同体の社会環境に目を向け、それらの多層的な環境と人々の社会的実践とのインタラクティブな関係の中に、寝屋慣行存続の鍵を見出していく。この地区の生態環境は、寝屋慣行を生み出した規定因と言えるだろうか。また、かつて日本各地で見られた若者組制度が戦後相次いで衰退・消滅したにもかかわらず、答志地区の寝屋慣行が現存しているのはなぜだろうか。そこに、元来の生態環境を越えて寝屋慣行を自律させる社会環境の存在は認められるだろうか。

本研究では、さまざまな世代の寝屋子・寝屋親経験者への面接を主な題材としながら、以下の諸点について検討していく。(1)答志地区特有の生態環境の中で、寝屋慣行が果たしてきた機能とは何か。(2)生態環境と寝屋慣行の関係は、時代の流れとともにいかなる変容を余儀なくされてきたか。(3)そうした時代の潮流にもかかわらず、なお寝屋慣行が存続する理由は何か。第三の点について考察するうえでは、答志地区の寝屋慣行をそれ自体完結した単独の制度として捉えるのではなく、答志の人々が身を置く、より大きなコミュニティ全体の中で、寝屋子という仕組みがどのように位置づけられ、機能しているかを探る視点が必要であると思われる。こうした視点で寝屋慣行を捉え直すことにより、その存続の理由についてひとつの仮説を提起することが、本研究の主たる目的である。

さらに本研究は、生態環境に適応すべく生み出されたひとつの慣習が、逆にそれに合致する社会環境を生み出し、やがて元来の生態環境の特質から自律して維持・再生産されるしくみについて、一般化可能性の高い議論を提起することをも目指す。寝屋慣行の事例を文化的慣習の統合的理解のための最初の一歩として位置づけることが、本研究のもうひとつの目的である。

寝屋慣行に関する従来の知見の多くは、主として民俗学における「若者仲間」研究の中で蓄積されてきた(宮前,2001; 瀬川,1972; 内山,2008a, 2008b)。若者仲間とは、室町時代から明治時代までの村落に存在した自治組織のひとつである「若者組」と対比的に論じられる概念である。若者組が地域共同体における氏神祭礼や消防・警備活動などを担うフォーマルな集団であるのに対し、若者仲間はインフォーマルな同年齢の仲間集団であり、若者宿(青年の集会や談話を目的として設置された集会所もしくは合宿所)などに集って交流する一群の人々を指す。また、若者組は年齢階梯性に従った青年期の集団であるため、青年期を過ぎた個人は退団して次の年齢階梯の組織へと移ることになるが、同世代の若者仲間同士の関係は、生涯にわたって継続する。このように、若者組と若者仲間は機能を異にしながら同じ村落内に重複して存在していた。なお、若者組は明治後期から大正期にかけて改編・解体の道をたどったが、第二次大戦後には自主的に青年会・青年団として再建され、現在も日本各地の地方共同体において存在している(内山,2008a)。

寝屋慣行は、若者仲間による若者宿での合宿形態のひとつであり、「寝屋を拠点として男女交際、婚姻の媒介、娯楽的機能を持つ未婚者集団」として捉えられてきた(宮前,2001, p. 380)。ただし、寝屋慣行の機能は、単なる若者同士の交流の場にとどまらない。寝屋親と寝屋子の関係に目を転じれば、寝屋親が担う「宿子を村人として一人前にするなどの教育的な役割」(宮前,2001, p. 380)が強調され、教育の場としての寝屋慣行の機能が浮かび上がってくる。このように、寝屋慣行に関する先行研究には、寝屋子同士の関係に着目する視点と、寝屋親と寝屋子の関係に着目する視点の両方が存在する。

答志地区の寝屋慣行冒頭で述べたとおり、戦前の三重県鳥羽市には、寝屋慣行を有する地域が数多く存在した(その呼称はコサンヤド、ナヤ、ネエヤ、トマリヤド、ワカイシュヤドなど地区によって異なる)。戦後も昭和30年代半ば頃までは、国崎・相差・答志島(和具・桃取・答志)・神島・菅島など、いくつもの地区で維持されていたが、現在では1地区を除いてすべてが消滅した(鳥羽市史編さん室,1991; 山岡,1995など)。唯一の例外である答志島答志地区は、こうした時代の流れにもかかわらず今もなお寝屋慣行を維持している特異な地域である。

答志地区の寝屋慣行がいつ頃から始まったかについて明確な資料はないが、鳥羽市広報とば(鳥羽市総務課広報情報係,1991)に掲載された寝屋子の特集記事に「寝屋の歴史をたどると、徳川時代までさかのぼることができます」との記述があるように、地元ではその起源を江戸時代に求める説が多く聞かれる。また、明治44年には、風紀上の観点から「悪習」としていったん廃止が検討されたが、自宅に寝場所がない者を収容するという名目で存続し(瀬川,1972)、以降、現在に至るまで維持されている。

答志地区における寝屋慣行の実態は、おおむね以下のとおりである。各家の長男が中学校を卒業すると、5~6名ずつのグループ単位で寝屋子を結成する。その準備のため、同学年の長男を持つ親たちは早めに相談して、子どもたちの寝屋親になってくれる夫妻を選んで依頼を行う。選択の条件としては、地域において人望があることに加え、経済的に余裕があり、家が広い(寝屋子を泊められる空き部屋がある)こと、子どもが小さいことなどが挙げられる(松浦・大村,2003など)。寝屋子たちは26歳になるまで、もしくは結婚して新居を構えるまでの間、原則として毎夜、実家で夕食を済ませてから寝屋親の家を訪れ、集団で寝泊まりする(ただし、近年では島外の高校に通うなどの都合により、実際の宿泊は週末に限られることが多い)。寝屋子同士、また寝屋親と寝屋子の間には緊密な相互扶助関係が築かれる。相互扶助の範囲は、「海難救助、夜警、フナオロシ、建て前、葬送、神祭や天王祭の準備執行」など、多岐にわたっている(内山,2008a)。

文化人類学・民俗学者の宮前は、答志地区に長期間滞在して寝屋慣行の実態を詳細に調査し、特に寄宿生活が解消された後の、寝屋子同士、また寝屋親と寝屋子の関係性について検討している(e.g., 宮前,2001, 2006)。宮前(2001)によれば、彼らは生涯にわたって文字通り「親族」としての関係を継続させる(そのひとつの現れとして、冠婚葬祭のあらゆる場面における高額な祝儀・不祝儀のやり取りを挙げることができる)。特に近年では、寝屋親が自らの老いを意識するとき、寝屋子に社会福祉的な役割を期待することによって、老後の不安の解消を図る場合があるという。こうした事例を踏まえて、宮前(2001)は、現代の答志地区においては、親密かつ永続的な人間関係の構築こそが寝屋慣行の「目的」になっていると指摘し、「寝屋慣行持続の要因は結局、(中略)場としての寝宿の機能そのものではなく、宿親–宿子、そして宿子同士といった人間関係に求めなければならない」と論じている(p. 391)。

親密な人間関係の構築は、確かに、寝屋慣行によってもたらされる重要な帰結であることは疑いない。しかし、そのことをもって直ちに、答志地区の寝屋慣行が、人間関係の構築を「目的」とした人々の、いわば「集合的な努力」(石黒,2010)によって維持されていると結論づけるのは早計だろう。また、仮にその結論が妥当であるとしても、集合的努力の源泉は何かという問いは依然として残ることになる。

亀田(2010)は、「同胞意識に立脚する『集合的努力』は極めて脆弱である」(p. 196)と述べ、共同体へのアイデンティティが“自発的”な集合的努力を生み出す、という考え方の限界を指摘している2)。実際、人々の同胞意識がもっぱら答志の寝屋慣行を維持するドライブとなってきたのだとすれば、その他の多くの地域において、同じ慣行が相次いで消滅した理由を十分に理解することはできない。福島(1993)や亀田(2000)によれば、人々の集合的な営みはむしろ、対象となる課題の構造や、人間関係や権力構造、分業の体制といったさまざまな相互依存の構造の組み合わせによって「根本的に制約・規制される」(亀田,2000, p. 67)。こうした議論を踏まえ、本研究は、宮前(2001)の知見を足がかりとしつつも、寝屋慣行を存続へと導く答志地区の社会環境のありように目を向け、分析と考察を行っていくこととする。

答志島は、伊勢湾内の鳥羽市の離島4島のうち最大の島である(東西約6 km、南北約1.5 km、周囲26.3 km、面積6.98 km2)。島の大半は小高い山地で、自給用の田畑も見られる。平成26年7月末日現在、答志島全体の世帯数は780世帯、人口は2,333名。島には3つの地区(答志、和具、桃取)があるが、現在でも寝屋慣行が存続しているのは答志地区のみであり、現時点での調査はすべて、この答志地区で行っている。

平成26年7月末日現在、答志地区の世帯数は350世帯。人口は男性550名、女性651名、計1,201名。うち65歳以上の高齢者数は375名で、高齢化率は31.2%となっている。この高齢化率は、鳥羽市全体(32.5%)を下回る。鳥羽市の4離島全体での高齢化率は38.5%、また答志島内では和具地区が36.1%、桃取地区が43.3%であることと比較すれば、答志地区は、離島の中ではかなり若い世代の残る地区ということができるだろう(各数字は鳥羽市ウェブサイトの住民基本台帳データによる)。答志地区人口のうち、約6割は漁業に従事している。島内には保育園2校、小学校2校(答志と和具が合併して1校、桃取に1校)、中学校1校がある。高校へは定期船(約35分間)に乗って鳥羽まで通学している。

答志地区の産業答志地区の人々が従事する最大の産業は漁業である。鳥羽磯部漁業協同組合ウェブサイト(http://www.osakanaikiiki.com/)によると、平成26年3月末時点の漁業協同組合答志支所の加入者数は正組合員135名、准組合員118名、計253名となっている。漁協組合には1戸から1名が加入し、年間90日以上出漁する場合に正組合員となる。単純に概算すれば、答志地区の世帯のうちおよそ7割が何らかのかたちで漁業に携わっていることになる。この島の漁業は夫婦もしくは家族単位の操業が中心で、魚種・漁法(一本釣り、刺し網、底引き網、バッチ網など)ともに豊富である。必要に応じて2、3軒が組むこともある(モヤイ仕事)。平成22年度国勢調査(総務省統計局)によれば、答志地区に和具地区も加えた「答志町」単位でみると、漁業に次いで就業者数が多いのは宿泊業・飲食サービス業、次いで卸売業・小売業、製造業となっている。その他、本土の会社に勤める者、市の職員、学校職員などもいる。

5年おきに実施される農林水産省の調査『漁業センサス』の近年の結果(Table 1a)によると、答志島の3地区のうち、答志地区は最も漁業就業者が多く、徐々にその数は減少傾向にあるものの、他の2地区に比べるとその度合は小幅にとどまっている。また、平成20年11月1日付(報告書が公開されている中で直近の調査時点)の答志地区の年齢別漁業就業者数(Table 1b)を見ると、就業者の主力は45~60歳を中心とする年齢層の人々であるものの、20~40歳代前半にも一定数の働き手がいることがわかる(村本,2013)。

| 漁業地区 | 昭和63年 | 平成5年 | 平成10年 | 平成15年 | 平成20年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 答志 | 436 | 429 | 446 | 422 | 378 |

| 桃取 | 340 | 322 | 291 | 236 | 186 |

| 和具浦 | 247 | 223 | 191 | 170 | 171 |

Note.各年11月1日現在。

| 15–19歳 | 20–24歳 | 25–29歳 | 30–34歳 | 35–39歳 | 40–44歳 | 45–49歳 | 50–54歳 | 55–59歳 | 60–64歳 | 65–69歳 | 70–74歳 | 75歳以上 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男 | 0 | 10 | 8 | 19 | 9 | 15 | 34 | 24 | 42 | 17 | 17 | 25 | 17 | 237 |

| 女 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 | 21 | 36 | 14 | 9 | 17 | 11 | 7 | 141 |

| 計 | 0 | 10 | 9 | 23 | 19 | 26 | 55 | 60 | 56 | 26 | 34 | 26 | 24 | 378 |

Note.平成20年11月1日現在。

答志地区には長く住民によって守られてきた伝統的な年中行事が多く存在する(Table 2)。これらのうち、最大規模の行事が毎年2月(旧暦1月17~18日)に行われる八幡神社大漁祈願祭(通称:神祭)である。戦国時代の九鬼水軍の将、九鬼嘉孝によって治められ、その終焉の地ともなった答志島では、伝統的に島民の大半が漁業に従事してきた。それゆえ、島の守護神をまつる八幡神社で行われる大漁祈願の弓引神事は、島民にとって何事にも代えがたい重要な祭りである。後に述べるとおり、この祭りをはじめとする年中行事の円滑な運営を行ううえで、寝屋慣行は重要な役割を担っている。

| 1月1日 | 還暦祝(美多羅志神社) |

| 1月2日 | 船祭 |

| 1月4日 | 獅子舞奉納 |

| 1月15日 | “大般若さん”を貼る |

| 2月3日 | 節分 |

| 旧1月17~19日 | 八幡神社大漁祈願祭(通称:神祭) |

| 6月15日 | 祷屋祭(子ども神輿など) |

| 7月1日 | 海女漁解禁 |

| 7月14日 | 天王祭・七夕 |

| 8月13~15日 | 盆行事 |

| 9月20日頃 | 答志小学校運動会 |

| 10月20日 | えびす講 |

| 11月5日 | 山の神さん |

| 11月14日 | だいし講(団子を作る) |

| 12月5日 | ナマコ海女漁解禁 |

| 12月8日 | ねこも三文 |

| 年の暮れ | 餅つき大会・しめ縄作り |

Note.出典URL: http://www.ymd7.com/trk/tousi-iroha.htm

本研究では、主たる方法論として面接法を用い、一部で参与観察法を併用した。参与観察は、インフォーマントの語りを理解するうえで必要な基礎知識を得たり、語りの背後にある意味を理解したりするために有効な手段であるとともに、インフォーマントとのラポール形成のうえでも重要な役割を果たした。

面接の時期は2009年7、9月、2010年3月、2011年3月、2014年9月。いずれも島を訪問し、各対象者に平均1時間程度の非構造化面接を実施した。原則として対象者の自宅を訪問して実施したが、一部、公民館や旅館の談話スペースも利用した。協力を得たインフォーマントは計23名(男性20名・女性3名:20代から70代)であった。男性のうち寝屋子経験者は17名、寝屋親経験者は12名である(Table 3参照)。最初のインフォーマントとなったA氏とは、答志島の初回訪問時に宿泊した旅館の主人から紹介を受けて出会った。以降の面接はすべて、A氏を出発点として人から人へと紹介の輪をつないでいただくことによって実現したものである。

| インフォーマント | 性別 | 年齢 | 職業 | 出生順 | 寝屋子経験 | 寝屋親経験 | 人間関係、寝屋親経験など | 初回面接年月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A氏 | 男 | 40代 | 水産加工 | 長男 | 有 | 有 | 現役の寝屋親(寝屋子は23歳)。 | 2009年7月 |

| B, C, D氏 | 男 | 20代 | 漁業 | 長男 | 3名とも有 | 3名とも無 | 3名ともA氏の寝屋子。1名は既婚者。 | 2009年9月 |

| E氏 | 男 | 30代 | 漁業 | 長男 | 有 | 有 | 漁協青壮年部部長。現役の寝屋親(寝屋子は20歳)。 | 2009年9月 |

| F氏 | 男 | 30代 | 漁業 | 長男 | 有 | 内定 | 2年後に寝屋親になることが決まっている。 | 2009年9月 |

| G氏 | 男 | 30代 | 漁業 | 長男 | 有 | 有 | 現役の寝屋親(寝屋子は18~19歳)。 | 2009年9月 |

| H氏 | 男 | 50代 | 建設 | 次男 | 有 | 有 | 現役の寝屋親(寝屋子は26歳)。 | 2009年9月 |

| I氏 | 男 | 20代 | 漁業 | 長男 | 有 | 無 | H氏の寝屋子。大学卒業後、島に戻って漁師を継ぐ。 | 2009年9月 |

| J氏 | 男 | 40代 | 旅館 | 長男 | 有 | 無 | 独身。 | 2010年3月 |

| K氏 | 男 | 30代 | 水産加工 | 長男 | 有 | 有 | 現役の寝屋親(寝屋子は16歳)。 | 2009年9月 |

| L氏 | 男 | 50代 | 中学校長 | 長男 | 無 | 有 | 1990年より寝屋親。自身は寝屋子経験なし。 | 2010年3月 |

| M氏 | 男 | 30代 | 漁業 | 次男 | 有 | 有 | L氏の寝屋子。1999年より寝屋親も経験。 | 2010年3月 |

| N氏 | 男 | 60代 | 旅館 | 七男 | 無 | 無 | 後に島に戻り、家業を継いだ。 | 2009年9月 |

| O氏 | 男 | 60代 | 漁業 | 長男 | 有 | 有 | 現役の寝屋親。 | 2010年3月 |

| P氏 | 男 | 60代 | 旅館 | 島外出身 | 無 | 無 | 島出身の女性と婚姻し、後に島入り。 | 2010年3月 |

| Q氏 | 男 | 60代 | 漁業 | 長男 | 有 | 無 | 鳥羽磯部漁業協同組合理事。 | 2011年3月 |

| R氏 | 男 | 60代 | 元銀行員 | 長男 | 有 | 有 | 答志町内会長。現役の寝屋親(寝屋子は22歳)。 | 2011年3月 |

| S氏 | 男 | 60代 | 市会議員 | 長男 | 有 | 有 | 民生委員、児童委員。文化保存会の中心メンバー。 | 2010年3月 |

| T氏 | 男 | 70代 | 漁業 | 長男 | 有 | 有 | 文化保存会の中心メンバー。老人会長。 | 2009年9月 |

| A氏の妻 | 女 | — | 水産加工 | — | — | — | 島出身。 | 2009年7月 |

| F氏の妻 | 女 | — | 漁業 | — | — | — | 島出身。実家が寝屋親を経験(弟も寝屋子の一員)。 | 2009年9月 |

| G氏の義母 | 女 | — | 食堂 | — | — | — | 2009年9月 |

また、面接とは別に、2009年9月に答志小学校運動会、2010年2月に八幡神社大漁祈願祭(神祭)を観覧した。2010年3月に答志新港・魚市場を訪問してコウナゴの水揚げとセリを観察した。2011年3月に40代前半の大規模な「朋友会」(同期会組織)の集まりに参与した。2014年9月には答志港(旧港)・魚市場を訪問してタイの水揚げ等を観察した。なお、答志小学校運動会は、小学生やその家族のみならず、答志地区の住民が総出で参加する年中行事のひとつである。

以下、本研究フィールドからの発見およびそれに基づく考察を、(1)離島社会における寝屋慣行の古典的機能;(2)寝屋慣行を生んだ生態環境の特質;(3)寝屋慣行をめぐる変化①-近年の環境変化;(4)寝屋慣行をめぐる変化②-意図せざる現代的機能の創発;(5)共同体の社会環境と寝屋慣行との相互構成的関係、という5つの柱に従って報告する。

答志地区の寝屋慣行は、人々が長年にわたって共通に直面してきたこの地区特有の環境への適応のために生み出され、維持されてきたしくみとして捉えることが可能である。以下にみるとおり、この慣行は少なくとも近年までは、離島の限られた人間関係のなかで生きる個人が一人前の漁師・社会人となるための教育を受け、結婚相手を見つけ、さらには生涯にわたって数々の局面で無条件に援助の手を差し伸べてくれる仲間を得るという、多くの誘因(インセンティブ)をもっていた。逆にいえば、この慣行に従わなければ、こうした利益はすべて得られなくなり、島での生活に大きな困難を伴うおそれがあった。

その意味で、伝統的な寝屋慣行とは、Putnam(1993)が見出した南イタリアの事例と同様に、「特定の相手と安定した互恵的関係を築く」こと、換言すれば「『相互利益をもたらす閉じた人間関係』を作り出すことで互いにうまくやっていくというやり方」(亀田・村田,2010, p. 138)の典型例であるように見える。事実、寝屋慣行がこの島に誕生し、発展してきた意味は、こうした考察によって非常によく理解できる。以下、面接を通じて見出された寝屋慣行の古典的機能を概観する。いずれも、先行研究(e.g., 宮前,2001; 笹本,2008; 内山,2008a, 2008b)によって指摘されてきた寝屋慣行の古典的機能と合致する知見といえる。

寝屋子結成中の機能:教育と婚姻媒介の場昭和35年頃までの答志の寝屋子は、同い年の若者の集いである現在の仕組みとは異なり、年齢の異なる若者たちがともに同じ宿に寝起きするものだった。この頃の寝屋子は、単なる同世代の「若者仲間」の遊び宿ではなく、むしろ、年齢階梯制に基づく島の自治組織である青年団(かつての「若者組」に相当)の集いであり、一人前の漁師、一人前の島民となるための教育の場としての機能を有していた。

「最初の寝屋子の制度っていうのは、何軒かのうちに寝屋子がありましてね、そこへ中学校卒業して地元に残る人が、その各家へ入ったわけですね。ですから、上はもう25くらいから、下が15歳までっていう三角のピラミッド的な格好だったんです。ですから先輩から後輩にいろんなことを教えていくという、そういう段階があったんです。昭和35年くらいまではそういう形態だったんです。…ですから、寝屋親から教育を受ける、それから先輩から教育を受ける。その代わり、先輩が『カラスは白や』と言うたら、もうそれは白なんです(笑)」(2010.3.27 S氏:60代)。

「今はまあ同級生で入ってますけど、ワシら、5歳年配の人らのおるとこへ…入って、そんなもんで、余計きつくなる。ほんでまあ…入ってすぐに青年団やった。もう5歳上やと青年団でも大体、幹部級や幹事やるいうて。そういう方面から即、もうきついな。ほんで、同級生同士で寝屋子とっとる若い衆よりは、成長率、っていうかわからんけど、早いと思うよ。先輩らの中で何かにつけてしごかれてさ」(2009.9.17 T氏:70代)。

寝屋親には寝屋子に対する教育・監督責任があり、いったん寝屋子を結成すると、その先の寝屋子の不始末は、基本的に実の親ではなく寝屋親の責任として捉えられていた。以下の発言からもわかるように、このことは、寝屋親本人がそう自覚していたということのみならず、島の人々の共通認識であった。

「若い衆らが何したって言うて、どこの子って言わへんのよ。『あれどこの寝屋子や』って、寝屋子の名前が出るわけや。親の名前出やへんのや」(2009.9.17 T氏:70代)。

「悪いことをした寝屋子のほんとの生みの親は謝りに行かない。『寝屋子の親が悪い』と、この島では言うわけ。悪いことをしたら、しつけが悪いのは生みの親じゃなくって、寝屋子の親が悪いと。せやから、悪戯したのを謝りに行くのは、寝屋親であるうちの親父が謝りに行く。しょっちゅう謝りに行く」(2009.9.18 N氏:60代)。

一方、遊び宿としての側面もなかったわけではない。若者仲間に関する従来の研究が指摘してきたとおり、答志の寝屋慣行にも、寝屋子単位で男女交際が行われ、やがて結婚相手を得るという婚姻媒介の機能があった。

「嫁さんの世話もな、自分たちで、寝屋子の若い人同士で助け合って嫁さん探すのはあるしさ。ほいで親父(=寝屋親)に相談して、親父が中に入ってまあ、するのもあるしな」(2009.9.17 T氏:70代)。

「(寝屋親の家は)それすなわち女の子と遊ぶ場でもあったんさ。よう、女性も来たりとかさ。いろいろそういう場でもあった。結婚するまで。女の子と遊ぶ、大事なことやな(笑)」(2009.9.17 E氏:30代)。

結婚相手が決まると、寝屋子は実の親の次に必ず寝屋親にその旨を報告し、許しを得て、結婚式の仲人を依頼する。この慣習は今も変わっていない。結婚して所帯をもつと、年齢が26歳に達していなくても寝屋子から抜けることになる。その意味で、伝統的な寝屋慣行はまさに、青年が結婚して一人前になるまでのさまざまな教育の場として機能していたといえる。

「結婚式の仲人はもう、寝屋親である爺さん(=N氏の父)、婆さん(=N氏の母)がする。同時に1日に2つ掛け持ちで(仲人を)やったこともある。その当時は、地元の自分のうちでやった。…そやから、嫁さんもらうのにね、同じ日に、『あ、お前のとこは(午後)7時から始めよう。ほんで次、お前んとこは8時から始めよう』ってゆう具合で、2つ掛け持ってね、仲人をした」(2009.9.18 N氏:60代)。

寝屋子解散後の機能:冠婚葬祭をはじめとする相互扶助寝屋親の家への寝泊まりは数え年で26歳になる正月には終わり、寝屋子は解散となる。しかしその後も、寝屋親と寝屋子、また寝屋子同士の関係は「朋友会(しばしば寝屋子朋友会とも呼ばれる)」に引き継がれ、一生涯にわたって継続する。答志島のほとんどの家庭では、長男以外はみな、島外に仕事を見つけて独立し、島を出ていくため、島に残った者はみな実質的には一人っ子のような状況になる。そのため、寝屋子を組むことによって血のつながらない者同士が身内となり、緊密なネットワークを確立させることが重要な意味をもつのである。実のきょうだいとは盆や正月にしか会うことができない以上、いざというときに頼りになるのは他ならぬ「寝屋子の朋輩」である。

「昔、漁に行くにも、こんな港無かったやんか。船も全部、浜にいちいち引いてまた下ろしてって、そんなことせな漁に行かへんかった時代やったんやって。やっぱりひとりでは漁には行けへん。下ろすときも上げるときも。ほやもんで、寝屋子とかそんなんが、始まったみたいや、助け合いが。うん。今やと自分らでなあ、勝手に出て行かれるけど。多分できた発端は、そんなん必要やったんやろなあ」(2009.9.17 E氏:30代)。

「(自分が入っていた寝屋子は)10人おってな、で6人か7人が漁師やってたんかの。同じ寝屋子の者同士で、いい意味のライバルであったもんでさな。…ほんで、沖でなんか困ったことがあったら同じ寝屋子の者らで、こんなんだから助けてくれとかって、すぐに飛んできてくれるもんでさな」(2010.3.28 O氏:60代)。

伝統的に答志の漁は夫婦船で行われることが多いため、危機に瀕した際には即座に駆けつけてくれる仲間の存在が重要となる。たとえば、日本各地の民俗文化を映像ドキュメンタリー作品として残した姫田忠義が1981年1月下旬に答志地区で行った面接の中にも、次のような事例の報告がある。

「去年の暮、沖で女房が海に落ちましてね。…引っぱりあげようとしてもなかなかあがらん。船が木造なら、船端につかまってひとりでもあがれるが、いまの船(合成樹脂製)はつるつる手がすべってあがれん。波はいよいよ荒ろうなる。それで無線で救助要請を頼んだけど、真っ先にかけつけてくれたのが私の朋輩(寝屋子の仲間)でした」(姫田,1983, p. 95)。

漁師同士の助け合いのほか、特に重要とされるのが、冠婚葬祭における相互扶助であり、なかでも葬儀の際に寝屋子が果たす役割は大きい。寝屋親やその家族、もしくは寝屋子の誰かやその家族に不幸があった場合、寝屋子たちがその葬儀一切を取り仕切るのがならわしである。以下の面接事例のように、特に近年まで専門業者の手を借りずに伝統的な葬儀を行うことが多かったこの地域では、寝屋子の協力は不可欠だったといえる。

「都会ですとね、葬儀屋さんが全部やってくれるでしょう。葬儀屋さんのする仕事をね、(ここでは)全部、寝屋子朋友会がしてくれますので。…ほぼ100%火葬になったのは、つい5年ぐらいですよ。5年前はまだ土葬やったんですよ。僕も、1年に2回(お墓を)掘りましたよ」(2010.3.27 L氏:60代)。

「ヤマの番っていうのが、このへんで言うと墓掘りです。イエの番っていうのが、(遺体を)畳んで棺桶(座棺)の中に入れるっていう番だったんです。今はもう、焼きに行きますけど」(2010.3.29 P氏:60代)。

「だいたいパターンとしては病院で亡くなって、で、たとえばこないだも、夜の11時半に電話かかってきて。今から鳥羽に船で、遺体を迎えに行くって、集合。12時半に集合っちゅうて、船で鳥羽まで行って、病院から連れてきて、それを乗せて、担ぐ仕事とかそういうのみんな、寝屋子朋友会がやる訳ですよ。親戚の人ら、しませんからね」(2010.3.27 L氏:60代)。

前章では、先行研究の議論にならって答志地区における寝屋慣行の旧来の機能(教育、婚姻媒介、相互扶助)の存在を確認した。ここからはいよいよ本研究の主眼、すなわち、寝屋慣行を育んだ社会生態学的要因の探究に入っていくこととしたい。

上述のとおり、答志に生まれた男子の多くは、長男のみを残して島を離れていくことが多い。一方で島には人々の助け合いを要する場面が多い。こうした事態が生じる理由は、この地域の生態環境と密接な関わりをもっている。

限られた土地離島という地理的要因ゆえに、たとえ経済的に裕福な家でも得られる土地には限りがある。つまり、何人もの子どもが独立してそれぞれの家を構えるには、島は狭すぎるのである。また、島に住みながら就くことのできる職業にも限りがある。さらに、島の主力産業は漁業であり、島の人口の7割は漁業関係に従事しているが、海の資源にも限りがあるため、島の漁師がむやみに増えることも問題になる。このように、答志という地域は、長男だけが島に残って家業や実家の土地建物を継ぐことはできるが、分家を増やすことは難しいという構造上の特徴を有しているといえる。

豊かな漁場答志の漁業従事者数は、上述の地理的制約から規模を拡大することが難しいものの、その一方で、現状を維持するだけの経済力は十分に維持されてきたという点も見逃せない。近年、日本の産業構造の変化や漁場の問題から、漁業で生計をたてることの難しさに直面する人々が増えているが、答志地区は島内の他の2地区と比べても、また近隣の他の島々と比べても、著しく漁場に恵まれており、漁業を継続していくうえで大きなメリットを有している。具体的には、起伏に富み、潮流の早い漁場であることに加え、多くの川が伊勢湾に注ぎこみ、(プランクトン・比重・水温の面で)外洋とは異なる環境が成されており、こうした特質が豊かな漁業資源をもたらす要因となっているという(漁業組合答志支所作成の資料による)。仮に、漁業従事者が増加したり、漁業資源が減衰していたりした場合には、限られた資源をめぐる「共有地の悲劇」(Hardin, 1968)が起こる可能性は高まるが、答志の場合にはそのどちらも当てはまらなかったため、天然資源の枯渇を免れてきたといえる。こうした事情により、答志ではこれまでのところ、一家の子どもたち全員が島を出るというケースが大勢を占めることなく、一家にひとりは家業を継ぐような体制がおおむね維持されてきている。

狭い路地人々の居住地区を眺めると、家々の間には狭く入り組んだ路地が縦横に走り、個々の家先まで車が入ることができない(Figure 1)。密集して家が建てられているのは、土地の制約という問題のみならず、台風の際の風除けの意味もあるという(2009.9.17 G氏:30代)。そのため、たとえばある家で急病人が出たとすれば、自動車が通る県道に至るまでは人力で病人を運ぶことが必要になる。ある家に修理や建て替えの工事が入る場合にも、資材を人力で運ばなくてはならない。こうした事情から、大勢の人々が力を貸しあって対処する必要が随所に生じることとなる。

「ひとりじゃ生きていかれへんもん。島は特に。その継続やもんなあ。ずうっと。ここも車入って来れへんしさ、重いもの運ぶのにしても手伝って~って言って。困ることばっかやもん。中入ると全部手作業ですよ。家建てるのでも、レッカー車、クレーン車、ないやろう?助けたり助けられたりの、そのずうっと繰り返し」(2009.9.17 G氏:30代)。

「それで、いかんのはな、すぐここまで救急車が届くんとちゃうんやんな。…うちの寝屋子の兄さん、近くで『わー』って言うと、すぐ隣やで、『あー』って一番に飛んできてくれて、ほで鳥羽まで(船に)乗ってね、救急車に乗せてくれよった」(2009.9.18 N氏:60代)。

インフォーマントのG氏は2013年5月に自宅を新築した。その資材運搬の際には、G氏の親戚のほか、G氏の「寝屋子朋輩」(G氏と同じ寝屋の出身者)を中心とする朋友会メンバー、G氏の「寝屋子の兄さん」(G氏の実父の寝屋子たち)、G氏の「寝屋子」(G氏を寝屋親とする若者たち)等々、総勢約100名が手伝いに集まった。作業は昼過ぎに開始され、漁を休んで参加する者もいた。彼らは、鳥羽からの船で到着した建築資材を軽トラックに積み替えて移動させると、その後は1名から数名で1本ずつ角材を背負い、3~4時間にわたって、車の入れない路地を幾度となく往復した。資材運搬のみならず、コンクリートの打設や棟上げ作業の補助など、彼らの支援は多くの場面で行われた。さらに、大工の棟梁もG氏の朋輩が務めた(2014.9.13 G氏自宅にて記録映像を視聴)。

以上、概観したように、答志地区の寝屋慣行は、「相互利益をもたらす閉じた人間関係」という、離島の環境にとって適応的なしくみとして誕生し、維持されてきたと考えることができる。しかし近年、多くの離島漁村は、大きな社会情勢の変化に直面しており、寝屋慣行が果たしていた旧来の機能の多くは、もはやその意義を失いつつある。以下に見るとおり、答志地区もその例外ではない。

冠婚葬祭の簡素化寝屋慣行の実質的な存在意義は、冠婚葬祭時の相互扶助にあることはすでに述べたが、近年、その冠婚葬祭の形態が大きく変わりつつある。特に、寝屋子が最も必要と言われた葬式の形態の変化は著しい。そのため、寝屋子の必要性が薄れてきたことを、多くの人々が感じている。

「(寝屋慣行は)もう今はもう、形だけに近なってきたな。結構、島は冠婚葬祭、葬祭の方やな。お葬式手伝うのが大体メインっていうのがあったで、墓堀りとかさ。そういうのがあったけど、今はもう、火葬しとるで。葬式の形式もちょっと質素ちゅうかな、簡素化して、あんま人手が要らないようになってきたで。だんだんその活躍する場ってのがなかなか、なくなってきたんやな、その朋友会っていうのがな。(島内の結婚式も)10年ぐらいまではあったけど、今はもう、鳥羽の式場。もう本当に、受付ぐらいのもんやわな。昔は司会、スピーチの進行役とか、そんなんは朋友会でやっとったけどな。もうほとんどないな」(2009.9.17 G氏:30代)。

「(寝屋慣行は)特になくてもいいかなっちゅう思いが出てきた、正直。昔と違って葬式とかそういうのでも全部業者が(やってくれるから)必要ないっちゃ必要ないし。高校卒業したらみんな出て行ってバラバラで、それぞれのやっぱり場所で生活も、昔みたいに島に残るわけじゃないし、それぞれ行く土地土地の付き合いとかねえ」(2009.7.12 A氏の妻:30代)。

島に残る若者の減少冠婚葬祭の形式の変化という問題以前に、島に残る長男の相互扶助という寝屋子の役割は、実質的に機能しにくくなってきている。なぜなら、学業を終えた後、島外で就職し、島を離れる若者が増えているためである。特に近年では、漁師である親が必ずしも子どもに家業を継がせることを望まないケースもあるという。

「まあほとんど親は漁師させないと思うけど。(親が漁師を)継がせない方を選択するな。結構きついもん。今。儲からんし。先が見えない職業になってきたな。僕らのときはな、結構、儲かるっちゅうか、飯うまく食えてな。多少の蓄えできるくらいの水揚げが毎日出来たんやけど。最近この10年ぐらいはちょっと減ってきたな。そんでもうずうっと漁師は、だいたい答志におるもんっていうイメージあったけど、今は長男でも全部もう島外へ出すような方向ですね。もう珍しいな、漁師さすのは。それぐらい厳しくなってきてる。あと嫁さんの問題もあるしな。漁師やっとるとこは嫁さん無いと」(2009.9.17 G氏:30代)。

「中学校の間で、僕は漁師になって家に残る、っていう子は少ないと思うし、たぶん高校行ったら高校行ったでまた、やっぱりなんかしたいことがあれば大学に行きたいっていう子もね、出てきたらもうそれはそれでやっぱり答志から離れていってしまうし、なかなか残れってことはね、私らでも子どもらによう言わんし。…今の漁師やったら、残れってよう言わんわ。資源は少ないし魚価が安いし。(一般の消費者は)切って骨とって、はいどうぞやないと食べやんでな」(2009.9.17 F氏:30代)。

また、いったんは島で働くことを選択した若者でも、後になって島を離れるケースも見られるようになっている。その理由の多くは、島外出身者の妻が島の生活に馴染めなかったというケースだという。島外出身の女性と結婚する人は以前に比べて増加傾向にあるが、家族ぐるみで親密に行われる寝屋子朋友会のつきあいに、すぐに馴染む人もいれば、それが重荷になる人もいる。

「嫁さん連れてきても、一緒に出てったらいかんやんか。う~ん、あるのお。まあ…ちょこちょこあるんや、最近よそから来て、子どもを産んだけど、合わへんでっちゅうて。ちょこちょこあるわ」(2009.9.17 G氏:30代)。

「(島の外から嫁いた女性の成否は)まあー半々かな、うん、見とるとこやと半々やわ。上手ういく人もおれば、もうどうしても無理やってな。結局そこのうちの長男連れて、外に出て行くでさ。もう旦那と一緒に出ちゃう、そのパターンもあります。大変だなーって思うときもある。朝も早いしさ、不規則やろ、ほんで金銭的にもな、今厳しいでさ、みんな。ひとつ買い物に行くにしても船に乗っていかないかんでしょ。不便やし。最初はやっぱり一年くらいは新鮮さがあるん。ちょっと環境が変わって、それがだんだんだんだん重荷になってくる。大体今まで嫁さん来てから2、3年で出て行くかおるかっていうのは決まる。(外から来た嫁を気遣って)声をかけたりするんやけど、そうなればもう出て行くな、何言っても。声かけてもらうこと自体嫌になってくる。もうね、みんな世話してくれんなっていう感じ。なんでそこまで入ってくるんやという感じがな、よその人にしてみれば。まあええとこでもあり悪いとこでもある、これが。なんで友達だけの関係やのにここまで踏み込んでくるのという感じもあるもんでな」(2009.9.17 F氏:30代)。

若者の生活様式の変化に伴う困難上記のとおり、島に残る長男同士の身内としてのネットワークづくり、それを通じた冠婚葬祭時の相互扶助という寝屋慣行の機能は、時代の流れとともに失われつつある。こうした情勢の変化に加えて、若者の生活様式が大きく変わり、実質的に毎晩寝屋親の家に泊まりに行くことが難しくなりつつあるという事実もある。

かつて、寝屋子の生活は、若者たちにとって魅力的なものだった。「修学旅行の延長みたいな感じ」(2009.9.17 G氏:30代)で、「飲んで騒いどった」(2009.9.16 H氏:50代)り、「布団くっつけてぶっちゃけてしょうもない話しとったん、ああいうの面白かった」(2009.9.17 B氏:20代)。寝屋親が決まり、寝屋子としての生活をスタートさせるのは15歳頃だが、現在ではほとんどの若者は中学卒業後、鳥羽市の高校に進学するため、少なくとも平日は寝屋親の家に寄ることはほとんどない。さらに、現代の若者にとっては、仲間同士の合宿のような生活の魅力そのものが薄れているのではないか、と危惧する声もきかれる。

「もう、子どもらも自分の部屋があるしさ、冷暖房効いた部屋でパソコンついとったり。わざわざ来なくていいやんか。昔はその自分の部屋、お父さんの年代はもう自分の部屋がないやん。子どもらが多いで。な、そういうのでやっぱりこう、寝屋子に来るのが楽しみやっていうのが。自分の部屋がないでさ。そういうのはあったけど、もう…本当に形だけになってきたなって思って。(今の子どもは、寝屋親のうちに来ても)やっとるな、携帯をな。うん。ゲームか、メール、彼女とメールしたりとかしとるけど。生活が変わってきたんやろな。形式がな。…(年長者から学ぼうという感じは)もうないな。ああ、ないない。都会風になってきたんやろな」(2009.9.17 G氏:30代)。

上記のとおり、時代の流れとともに答志地区をとりまく社会環境は変わり、寝屋慣行の当初の意義は薄れつつある。その一方で、旧来は顕在化していなかった寝屋慣行の機能が、必ずしも意図的なものとしてではなく、時代の暗黙の要請として生まれている。

父子関係の補完答志の伝統的な寝屋慣行における寝屋親は、寝屋子にとって絶対的な権限をもつ存在であり、厳しい教育者だったが、現代の寝屋親と寝屋子の関係は、それとはやや趣を異にする面がある。若い世代の寝屋子経験者からは、上の世代の人々が必ずしも口にすることのない、寝屋親への新たな思いが聞かれる。それは、寝屋親は実父よりも気軽に相談事ができる相手ということである。実父とは一緒に漁に出るなど、家業をともにしている場合も多く、仕事の悩みなどの相談はしにくい。実父の言うことは聞けなくても、寝屋親の言うことは素直に聞ける、と彼らは口を揃える。

「(実の)親がとやかく言うてもな、実の親に怒られるのと寝屋親に怒られるのはまた違う。(寝屋親に怒られた方が)効くよ。効きますそれは。…(寝屋親に教わったことは)もう世間一般の常識は全部。こういうときはどうしたらええかなっていうのは教えてくれる。いろいろ冠婚葬祭のやつとか、とりあえず何か困ると聞きに行った。的確にな、当たり障りなしに教えてくれるで。(自分も)そういうふうにならないかんもんでさ、今度は逆に」(2009.9.17 F氏:30代)。

「(寝屋親は、実の)親には言えないことが言えるやん。うん、まず相談することはできるやん。大学行っとってさあ、僕も。名古屋なんやけど。で、就職するか漁師するか迷っとったときに、ここ(寝屋親のところ)来て相談して、自分の親にまず言わずに。で、漁師しようかいな、って言うたら、別にええんと違う?って(笑)。…(その決断は)自分の中でだいたいは決まっとったんやけど、まず親を説得するのに、自分の親にはちょっと反対されるかなと思って」(2009.9.16 I氏:20代)。

内山(2008a)は、「現代の寝屋慣行は、旧来の寝屋慣行の機能とされた漁師養成、婚姻統制に替えて、当地域における円環的な発達支援としての機能をもつ」と述べている。「寝屋子の世話をする寝屋親は自身も寝屋慣行の恩恵を受けてきたために、青年たちの成長を見守る意義と責任を感じており、寝屋子の生涯にわたる相談先(メンター)となる」という彼女の指摘は、若い世代のインフォーマントたちの語る寝屋親像と一致している。

「身内」ネットワークの拡張宮前(2001)は、昭和50年代または平成になってから寝屋親を経験した人を対象に、「寝屋子を置いてもよいと思った理由」について尋ねた面接結果を報告している。それによれば、複数の寝屋親が、寝屋子たちが将来、老いた自分たちの面倒を見てくれたり、自分たちの子どもをきょうだいの代わりに手助けしてくれることを期待していたという。さらに宮前は、いったん寝屋子に入った長男が島外で進学や就職をし、結局は島に戻らなかった場合でも、その実の両親が答志で生活を続けている限り、その両親は、島を出た息子の寝屋子の朋輩、ひいては朋友会仲間から交際の対象とみなされ、手助けを受けることができると指摘する。その際、朋友会費の積み立ては、両親が立て替えることが多いという。「こうした現象は、おそらく戦後になってからのことであろうと思われる…たとえ本人が島から離れることになったとしても、その両親が島に住み続けるならば朋友会に加入しているということは、逆にいえば、朋友会と島に住む両親との交際を維持するために、朋友会に加入するということも可能であろう」(宮前,2001, p. 391)。同様の指摘は、本研究のインフォーマントの間からも聞かれる。

「うちの寝屋子の子どもらでも、来ても高校三年間で外に出て行ってしまえば、たぶんそれだけ薄くなっていくっていう感じはするけど。…もう出て行ってしまうほうが今多いから。寝屋子も名前だけやなーっていううちもあるし。で、そうなると、ちょっとこの制度も後はこの地元に残った親同士の付き合いみたいになってくるからね」(2009.9.17 F氏の妻:30代)。

このように、寝屋慣行によって形成された疑似家族、すなわち血縁関係のない「身内」のネットワークは、寝屋子を組んだ本人たちとその寝屋親だけに限られることなく、それぞれの親やきょうだい、妻と子、孫へと拡大され、その付き合いはいずれも生涯にわたって続く。このため、たとえ直接の寝屋親–寝屋子関係になくても、その中の誰かの家族であれば、その身内ネットワークの一員として、寝屋子たちの手助けを得ることができる。

本研究のインフォーマントのひとりであるN氏の事例は、さらに示唆に富む。彼は七男として生まれ、自らは寝屋子を経験することなくいったん島を離れたが、その後、家庭の事情で島に戻り、兄たちに代わって家業の旅館を継いだ。寝屋子や朋友会に入っていないことはこの島で生きる上で大きなデメリットとも思われるが、実は、自分の父がかつて寝屋親であったために、父の死後も、父の寝屋子(「寝屋子の兄さん」)たちが彼の手助けをしてくれるという。

「たとえ、寝屋子の親が亡くなっても、自分らが現在生きてる限りは、ここのうちは、寝屋子の親のうちなんや。せやから、そこの寝屋子の子どもらがたとえ70になっても80になっても、うちが寝屋親であるうちであるから、うちに何かあったら駆けつけやないかん。自分が死ぬまで。それが寝屋子の決まり」(2009.9.18 N氏:60代)。

N氏の事例は、寝屋慣行によって生じた広い人間関係のネットワークが、元来この慣行に期待されていた機能を超えて、答志の人々にさまざまなサポートの恩恵をもたらしていることを教えてくれる。これらは確かに、個人にとって、寝屋慣行を存続させる新たな誘因としてはたらきうる。

しかしながら、次に述べるように、寝屋慣行存続のエンジンとなるのは、こうした個人レベルの誘因だけではない。面接や参与観察の結果から見えてくるのは、現在の答志地区の共同体のあり方そのものが、寝屋慣行の存続と不可分に関わっているということである。現代の答志地区における寝屋慣行の存続の理由を考えるうえでは、寝屋慣行それ自体を単独で見る視点だけではなく、寝屋子が組み込まれたより広い共同体の諸組織の関係にまで目を向けることが重要と思われる。

先に見たとおり、冠婚葬祭の簡素化、島に残る若者の減少、若者の生活様式の変化などによって、かつて寝屋慣行存続のインセンティブとされた多くの要素が時代の流れとともに失われている。それでもなお人々に寝屋慣行の続行を誘発する環境とは何だろうか。その答えは、この答志地区全体の組織や人々の相互関係のあり方といった、共同体の構造的特質に存在すると思われる。以下に述べるように、寝屋子はこの地区の共同体の構造の中に組み込まれた重要な基礎パーツであり、この構造が維持されている限り、寝屋慣行の存続はなかば必然とさえいえるかもしれない。

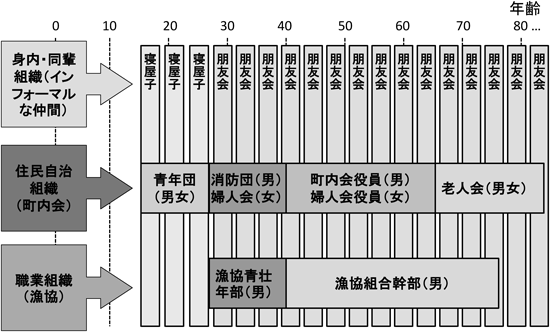

社会生活の基本ユニットとしての寝屋子島民の生活は、漁業協同組合を基盤とする職業組織、町内会を基盤とする住民の自治組織など、さまざまな組織によって支えられている(Figure 2)。これらの組織は年齢階梯制を有しており、答志の人々はその生涯を通じて、年代に応じてさまざまな組織に所属し続ける。また、こうした公的組織とは異なるインフォーマルな身内・同輩組織として、寝屋子と朋友会が存在する。

Note.上記のほか、たとえば旅館業者のみの職業組織である「旅館組合」、住民自治組織のひとつである「文化保存会」(男女:任意参加)、祭祀に関わる「十体」(男:世襲)等、さまざまな組織・集団が存在している。

答志地区の漁業協同組合(漁協)の歴史は町内会よりも古い。文字通り漁業従事者のみの職業組織であるものの、住民の多くが漁業に従事している答志において、漁協は島の活動の一切を取り仕切る重要組織として長く機能してきた。平成15年、鳥羽16か所・磯部6か所の漁協合併に伴い、答志漁協は鳥羽磯部漁業協同組合の支所となったが、それ以降も、答志漁協は近隣地区と比して突出した勢いを保持している(平成21年度実績でも、鳥羽磯部の総売上46億円のうち14億円が答志支所の売上だった)。

多くの離島漁村における漁協がそうであるように(藤井,1992)、答志の漁協も地域経済の中心的担い手として、地区住民の生活全般にわたって大きな影響力を有している。すでに見たとおり、答志地区の世帯のうちおよそ7割は何らかのかたちで漁業に携わっており、漁協の組合員たちは、魚種・漁法によって異なる業者別下部組織に所属している。また、26歳から40歳までの組合員は、漁協の下部組織である「青壮年部」の一員としての活動も行い、その後、一部は組合幹部の役職を務めるようになる。

一方、町内会は、昭和29年に漁協の業務の一部を引き継いで発足した組織で、答志地区の全世帯が加入している。役所の下請業務、住民の福利厚生に関わる活動、リサイクル活動、島の行事への参加とりまとめ等々、住民の日常生活を様々な側面から支援している。15歳から26歳までが所属する「青年団」は町内会下部組織の最若手集団だが、答志地区最大の伝統祭祀である八幡神社大祭の運営をはじめとするさまざまな祭祀・行事の運営を任されている。若者たちは男女とも中学校を卒業する時期になると入団式を経て青年団に入団する。団長(1名)以下の本団役員の任期は1年で、年長者の中から立候補を中心とした選挙によって選出される。26歳で退団し、引き続いて男子は「消防団」に入団する。

以上のとおり、漁協と町内会は性質を異にする組織であるものの、いずれも住民生活に深く関わり、互いに不可分に連携し合って併存している。また、前述のとおり、いずれの組織も実質的に年齢階梯制に従っており、個々の下部組織の内部でも年功序列規範が維持されている。

漁協と町内会がタテ割の組織であるのに対して、インフォーマルな仲間集団としての寝屋子・朋友会は、基本的に同年齢の者でつくられる完全なヨコ割組織である。そして、この構造ゆえに、寝屋子およびその発展型としての朋友会は、この地区のあらゆる組織活動の基本ユニットとなっている。すなわち、答志の若者が青年団に入団し、地域の自治活動の担い手としての第一歩を踏み出す時期は、彼らのうち長男である者たちが寝屋子として新生活をスタートさせる時期と一致している。青年団での役割や仕事の割り振りは年齢をベースにして決まっていくので、必然的に、同い年の寝屋子集団は青年団活動の基本ユニットの核として機能することになる。26歳になると寝屋子は解散し、新たに朋友会を発足させることになるが、同じ年に彼らは青年団を退団し、次の年齢層のための町内会組織である消防団に入団する。さらに、漁師であれば漁業協同組合の青壮年部にも所属する。青壮年部自体も年齢別の組織構成がされている。こうして、同じ寝屋子朋友会の仲間たちは、何歳になっても常に一緒に新たな地区の組織に入り、ともに一歩ずつ、地区の経済・生活の中心的な担い手となっていく。このように、答志の諸組織は、漁業組合であれ、町内会であれ、いずれも年齢階梯制に基づいて構成されており、そのために同い年集団である寝屋子は、15歳から26歳までの限られた期間にとどまらず、その後も生涯にわたって、朋友会の結びつきとともに、常に各年代組織の核となり続ける。

「寝屋子終わる頃になると、今度はほれ、待ち構えとるんさ、この組織(漁協青壮年部)が。終わるとすぐ。ま、すぐに待ち構えとるもんなあ。卒業すると、次っちゅうて。もう逃げられへんわ(笑)」(2009.9.17 E氏:30代)。

Figure 3は、答志地区の主な住民組織を、共同体全体としての視点で記述し直したものである。一個人が生涯に所属する組織を描いたFigure 2と比較すれば明らかなように、答志地区全体で見れば、各年次ごとに多くの寝屋子・朋友会が並立して存在し、それらはまさに、町内会や漁協といった地区の自治・運営を担う中枢組織の年齢階梯構造の根幹に埋め込まれている。すなわち、寝屋子は単に、同い年のインフォーマルな仲間組織の基盤であるのみならず、この島に暮らし、この島で働く人々が生涯にわたって関わっていくさまざまな組織すべての基盤でもあるといえるのである。

「青年団活動も、だいぶ下火になりましたけども、よそではなくなってますよね、ほとんど、たくさん。青年団活動も本当に規模は縮小しましたけども、やっぱりなくす訳にいかないということで、もうOBも手伝って、今なお続いてるんですよ。で、それは、いろんな祭り行事、お正月、それから八幡神社のお祭り、それからお盆の行事とかですね、そういう年中行事のやっぱり大元がですね、担い手が青年団であり、青年団を卒業すると消防団に入る訳ですよ。青年団であり消防団であり、で、その青年団や消防団の、いくつもある構成しているユニットが、寝屋子単位で結びついて成り立っているという。そういう仕組みになっているんですね、この町は」(2010.3.27 L氏:60代)。

寝屋子を軸とした組織レベルの相互扶助:伝統的祭祀の運営を例に前述のとおり、答志地区で行われる伝統的祭祀のうち最重要とされているのが、海上の安全と豊漁を祈る八幡神社大漁祈願祭(神祭)であり、毎年旧暦1月17~19日(近年では直近の土~月曜日)に実施される。メインの神事である弓射ちは中日に行われるが、初日から最終日まで、あらゆる世代の人々がさまざまなかたちで祭に関わることになる。

「町民全員の祭りですからね、これは年に一度しかない大漁祭ですから、町内会、漁協、一体となってやるんですけどね」(2011.3.5 Q氏:60代=漁協理事)。

神事の主催は漁協だが、神事の主要な担い手である「お的衆」は世襲制で、その家柄の青壮年既婚者が務める。一方、清めの露払い役ともいえる「七人使」は青年団員が務める。二日目の昼過ぎ、地区の中心部に設けられた舞台の前に七人使が現れ、続いてお的衆が「お的」(木組みに紙を張って墨を塗ったもの)を掲げて駆け込んでくると、舞台上で弓射ちの儀式が行われ、同時に道の両側の塀上で待機していた青年たちがお的めがけて勢いよく飛び込む。このお的の奪い合いが神祭のクライマックスである。一連の弓射ち神事の後、舞台では獅子舞が繰り広げられる。

祭の期間中は連日にわたって演芸舞台が設けられ、寝屋子朋友会、老人会、婦人会、文化保存会、趣味のサークルなど、さまざまな住民グループが歌や演劇、踊りを披露する。この舞台の司会進行は青年団が務める。また、毎日の舞台は「三番叟」で幕を開けることになっており、それを演じるのも青年団員の仕事である。その他、答志の漁業の発展に寄与した長老の功績をたたえる介掛式なども舞台上で執り行われる。

答志地区の祭祀運営でとりわけ特徴的な点は、青年団が祭りの実行役として大きな役割を果たすことであり、これは近隣の他地域には見られない独自の伝統である。内山(2008a)によれば、伊勢志摩の地域祭祀を見ると、祭祀の中心を長老が司った地域(国崎)や、頭屋制(祭祀の世話役を特定の人や家が担う制度)を採っていた地域(桃取)などの例がある。これらの地域にもかつては寝屋慣行が存在していたが、今は消滅している。特に後者の桃取地区は、答志地区と同じ答志島の一地区でありながら、1960年代に寝屋慣行を自然消滅というかたちで失っている(山岡,1995)ことは特筆に値する。こうした事例は、地域における伝統文化の保持に際して青年の活躍が期待される度合と、寝屋慣行の存続とが、不可分の関係にあることを示唆している。

祭祀運営の実働部隊を若者が務めるという伝統は、若者たちの地区への愛着を高め、若者同士の結び付きを強める効果を生む。しかし、より重要なのは、こうした青年団中心の運営システムが維持されているがゆえに、若者の減少という避けがたい時代の潮流の中で、年長の世代が若者の活動を支援し、若者もまた彼らに助けを求めるという、世代間の相互扶助が機能し続けているという点だろう。

「私らの年代、(昭和)22年生まれで長男が20人くらいおりました。次の年代の人らも人数多い、その次も多いということで、青年団がすごい団体やったんですけど。今は…中学校出ると青年団員になりますんで(名簿上の)団員の数は多いんですけど、実際に答志で生活して青年団活動しとるというのは、10何人かなんですよ、男子団員で。…今まで青年団が多かったもんで、答志の祭りになると、青年団に『おう、お前ら任すぞ』ということでやってきたわけですけれど、それがもうできなくなってきたんで、青年団はもういつも、『祭りできへんので協力してください、協力してください』って」(2011.3.5 R氏=町内会長:60代)。

「今までがもう青年が全部自分らでやって、他に頼むっていうんはなかったやん。でももう人数的におらへんで、物理的にできひんこともあるな。ほやもんで、(今は)頼むんやけど。神祭の二日目に、大漁祭の受け芝居で歌舞伎やるんやけど、自分らが青年のときはだいたい前厄(=数え年で24歳の人たち)でやっとったんや。代々年齢的に順番に。それがもう途中から人数がおらへんもんでごちゃまぜになっていって、3年くらい前からかな、青年が(受け芝居を)やったると、舞台裏(の世話)を(漁協の)青壮年部にやってくれへんかっていう話で。あと一日目の準備の用意も頼んで。(青壮年部の)その年代は、ある程度、20代後半から40代まで幅もあるし、人数もおるときの年代やもんで」(2009.9.17 A氏:40代)。

上記の発言にあるとおり、近年の答志地区において青年団の祭祀運営活動をサポートしているのは、主として漁業協同組合の青壮年部である。ただし、答志の人々は決してこれを組織間の交渉事とは考えておらず、あくまでも世代を超えた対人的な助け合いとして捉える。実際、青年団や漁協青壮年部の人々は、寝屋子を軸として重層的に結びつき、親密な人的ネットワークを形づくっている。Figure 4に例示したように、我々のインフォーマントであるB、C、D氏(20代前半の現役寝屋子世代)は本研究実施時点における青年団の主力メンバーだが、彼らの寝屋の父親であるA氏は漁協に所属している。漁協青壮年部長のE氏は、A氏の妻(B、C、D氏の寝屋の母親)の実兄である。また、E氏の寝屋子朋輩をはじめとする同年生まれの朋友会メンバー(F、G、H氏を含む)は、青壮年部の活動を牽引する世代であると同時に、現役の寝屋親をつとめている者も少なくない(すなわち、A氏と同様に自身の寝屋子が青年団に所属している)。さらに、A氏の寝屋親はG氏の実父であるため、A氏らはG氏にとって「寝屋子の兄さん」である。G氏の妻の実父はE氏、F氏らの寝屋親である。彼らの「身内」関係を挙げればきりがない。

Note.本図では簡便化のために現実の人間関係の一部分のみを記載している。

ここで留意すべきは、答志の人々は必ずしも、「同じ寝屋の親子だから、朋輩だから」ということを理由にして相互扶助を行っているわけではないという点である。逆に言えば、「寝屋子の朋輩でないから助けない」といった声が彼らの間から聞かれることはない。彼らにとって、相互扶助は極めて自然な営為である。しかし同時にまた、寝屋慣行がいわば答志地区の人々の助け合いの精神の象徴(シンボル)としての意味合いを帯びていることも確かなように思われる。

「他の地区もみな漁どころですので、(助け合いは)みな必要やと思うんですけど、(答志は)寝屋制度ということで昔からずっと来たんで、…『助け合いの精神というんはそこ(=寝屋制度)にあるんや』という思い、寝屋制度に対する思いが、強いんやないか、答志の人らはね」(2011.3.5 R氏:60代)。

「たとえば俺ら、たとえば青年団や。で、その上のところがまあ青壮年部っちゅう漁協の部は40何人ってあるんさ。こないだもみんなで旅行行ってきたんやけど、青壮年部26人で。ほいで、また消防団っちゅうのもあるんさ。消防団も、ただ火事消すだけやなしに、人間の助け合い、付き合いやってた。(同じ人があちこちの組織に)ようけ入っとる。ほんで、いろいろなんちゅうの、ここに丸描くと(テーブルに指で円を描きながら)、ここにも入って、こっちゃ、ここで繋がっとるとか、ここで繋がっとるとか、いろいろ繋がっとんの。そんなもんで、ようけあんの、答志は。まとまっとるとこ」(2009.9.17 E氏:30代)。

寝屋慣行は、答志の人々が常に躊躇なく仲間に救いの手を差し伸べることを、暗黙のうちに後押ししているのかもしれない。その意味で、由緒ある伝統祭祀の多くがこの地区で今も保持されていることと、寝屋慣行の存続とは、まさに相補的といえる。

本研究では、寝屋子・寝屋親を経験した多くの人々への面接を通じて、答志地区の寝屋慣行の背景に、究極因としての生態環境とその歴史的経緯、そこから生み出された共同体の社会環境による維持と再生産、という多層的な構造を見出し、それらの相互連関を探ってきた。

すでに見たとおり、元来、離島漁村の生態環境にはさまざまな制約があった。それゆえ、血のつながらない者同士が寝屋子を組み、身内としてのネットワークを確立させることは、他者の協力を必要とする場面(冠婚葬祭、海難救助、家屋建築、等々)で無条件に支援し合うための基盤として重要な意味をもってきた。

しかし昨今、漁業をめぐる情勢は年々厳しさを増している。島に残る若者が減少していること、冠婚葬祭が簡素化して人手がかからなくなってきたこと、若者の生活様式が変化して毎夜の寝泊まりが実質的に不可能になりつつあることなど、答志の人々を取り巻く環境は大きく変わり、寝屋慣行の古典的な機能・役割は薄れつつある。

その一方で、島の人々が築きあげてきた共同体の構造的特質に目を向けると、そこには今なお寝屋慣行を存続させるだけの誘因を見出すことができる。年齢階梯制を有する漁業共同組合や町内会の諸組織において、寝屋子は常に重要な基本ユニットとなっている。たとえば15歳で町内会の下部組織である「青年団」に、26歳で「消防団」に加入するといったように、同じ寝屋子の仲間たちは何歳になっても常に一緒に新たな組織の参与者となり、ともに一歩ずつ、共同体の経済・生活の中心的な担い手へと近づいていく。

寝屋子は決して、それだけを単独で取り出してその存在意義が論じられるべきものではない。寝屋子は、島の人々が生涯にわたって関与する共同体の構造の中に埋め込まれ、諸組織を結びつけるノードであり、この共同体自体が現在の形態で存続することと寝屋慣行が存続することとは、相補的とさえいえる。すなわち、寝屋慣行はこの島に元来備わっていた生態環境による制約の中で生まれたひとつの適応のかたちであるとともに、究極因としての生態環境の特質が失われつつある今もなお、共同体の社会環境の一部に組み込まれているがゆえに、その存続意義を失っていないと考えられる。

とりわけ重要なのは、社会環境は(外在的な自然環境と異なり)我々人間が自ら織りなす集合的産物であるがゆえに、制約の受け手であるはずの個人が、同時に当該の構造をかたちづくる担い手でもある、という点だろう。すなわち、「社会環境と適応行動の間には相互規定関係がある」(亀田・村田,2010, p. 144)。祭祀運営をはじめとする共同体の活動は、寝屋子を基盤とした相互扶助のおかげで保持され、逆に、伝統的な共同体のあり方が保持されている限り、寝屋子を基盤とした相互扶助が人々に必要とされる。この地の共同体の社会環境と、寝屋慣行という文化的慣習とは、こうした相互規定的な関係のゆえに、長年にわたってその形態を維持している。

ただし、伝統祭祀の保持と、その担い手たる若者たちの存在という2つの重要な要素は、いずれも、答志地区の漁業が(縮小傾向にあるとはいえ)今なお高水準で維持されているからこそ成立しうる、ということを見過ごしてはならない。すなわち、答志地区では人々の多くが漁業で生計を立てているがゆえに、海上安全や豊漁を祈願する祭祀が重視されるのであり、同じ理由で、職を求めて島外に出る若者の割合が抑えられてもいるのである。豊かな漁場を有するという生態環境の特質が寝屋慣行の維持に果たす役割は、決して消え去ったわけではない。

さらに、漁業に従事する島の若者たちが、漁業協同組合青壮年部の活動を通じてさまざまな海洋資源の保存・育成に努めている、という事実も重要である。その意味で、外在的と思われる自然環境と、人々が形づくる社会環境との間にも、相互規定関係が存在しているのである。このように、寝屋慣行という文化的慣習を取り巻く種々の環境要因の間には重層的な相互規定関係があり、それらがまさに総体としてこの地区の共同体を持続可能(sustainable)なものにしているといえるだろう。

アイデンティティか、アフォーダンスか?答志島答志地区の寝屋慣行はなぜ生まれ、そしてなぜ今なお維持されているのか。実は、このリサーチ・クエスチョンに対する、フィールドエントリー以前の段階における我々の素朴な推測は、人々の間に「伝統を守りたい」、「守る必要がある」といった明確な意識があり、実際にそれを果たすための議論や取り組みがなされているのではないかというものだった。しかし、「寝屋慣行のあり方について話し合いをしていますか」という我々の問いに対する人々の答えは、一様に「否」であった。寝屋子に関わる話し合いとして具体的に挙げられたのは、「長男が中学2年生になった頃に、どこに寝屋親を頼むかを親同士で相談する」こと、ただこの一点のみだった。彼らの言葉には、なんとかしてこの伝統を守っていかなくてはといった使命感や悲壮感は感じられず、むしろ、寝屋慣行を特別な伝統として捉えず、島の生活全体の中のごく自然な一部分として理解していることがうかがえた。以下の例に見られるように、この理解は年長者のみならず、20代の若者たちにとっても共通のものである。

「『なんで今あるんや』ということをよく言われるんですけども(笑)。そう言われると、答えようがないんですよね。あの、なんでって別に僕ら意識してやっとるわけやないし、…答志島のその寝屋子があるんやってことをアピールしているわけでもないわけで…」(2010.3.27 S氏:70代)。

「昔から親も全部そういう制度入っとるし、自然とそういった感じで入っとって生活しとるもんで、何がどう違うとか、何でよその人(=マスメディアや研究者等)がそういうのを聞きにくるんかなっていう(ことがわからない)。それによって、友達とか兄弟との関係が絆が深なるんかないうて質問受けるんやけど、それも自然とそうなってるもんで、それが普通やと思ってるもんでね」(2009.7.12 A氏:40代)。

「考えながらそういう制度に入ってきたのと違うので。…自分らはあんまり深く考えづらいんで。んでもう親も深く考えてない。その昔から自分らもそのようにしてきたとおりに子どもらにやっとるもんで。なんで寝屋子に入るんやぞっちゅう説明なんかも聞いたことないし」(2009.7.12 A氏:40代)。

「(小さい頃、自分もいつか寝屋子に入るということについて)何も。何も考えてない。…まあ寝屋子ってああいうもんやくらいで別に何もこれって言うて。…そういうことあんま考えたときがないで」(2009.9.17 B氏:20代)。

上述の発話から示唆されるとおり、答志地区の人々にとって、自身が寝屋子に入るか否か、自身の子どもを寝屋子に入れるか否か、ひいては寝屋慣行を存続させるか否かといった問題は、「意思決定」すべき「課題」ではないように思われる。たとえ高校卒業後に島に残らないという選択をしたとしても、(島と縁を切るという特殊で強固な意思をもたない限り)長男の寝屋子への所属は、極めて自然な流れである(遠藤,2014)。寝屋慣行の存続に向けた人々の実践は、明示的に意図された協同活動というよりもむしろ、彼らが身を置く環境からアフォード(Gibson, 1979)されたものであり、彼らはその環境における最も自然な帰結として寝屋慣行を維持している、と言った方が適切に思われるのである。

その意味で、答志地区の寝屋慣行存続の理由について考えるとき、それをもっぱら、人々の地域への愛着やアイデンティティに基づく意図的な集合的努力の結果としてのみ捉えることは、恐らく妥当ではないだろう。人々は確かに寝屋慣行に強い愛着をもち、また、共同体の一員としてのアイデンティティを有してはいる。しかし、本研究の結果は、寝屋慣行存続の背景に、島の自然・生態環境とその歴史的変遷、この地に構築された共同体の構造の多層的な環境要因が大きく関わっていることを示唆している。

環境と対話する能力ここでの分析は決して、答志の人々がただ環境に導かれるままに行為する受動的存在であることを意味しない。アフォーダンスとは環境が人間(を含む動物)に提供する行為の可能性であり、人間は多種多様なアフォーダンスに満ちた環境のなかから特定の可能性を探り当て、それらを利用して行為する能動的存在である。「個々のアフォーダンスは、ある個体がいつか環境にそれを発見しなければあらわにならない。だからアフォーダンスは潜在する意味である。動物の個体の群れの生の活動を支えている資源(リソース)である」(佐々木,2008, p. 75)。

現代の寝屋慣行に、父子関係の補完や身内ネットワークの拡張といった新たな機能が認められることは確かだが、当事者には同時にいくつかのコストも科せられることになる。すでに述べたとおり、寝屋親夫妻は10年前後にわたって寝屋子に自宅の一部屋を提供するとともに、保護者としての重責を担う3)。また、寝屋子を軸として親戚付き合いが縦横に広がるがゆえに、互いの慶弔事の都度、人々の交際費はかさむ4)。経済的負担のみならず、濃密な人間関係には時として精神的負担が伴う。インフォーマントのR氏は、寝屋慣行のメリットは「絆の強さ」であり、デメリットは「絆が強すぎる」ことだと述べている(2011.3.5)。これらのコストに対処し、環境の変化に対応しながら寝屋慣行を維持していくためには、人々の側に、その時々の環境に潜むアフォーダンスを的確に探索し、発見する能力が備わっていなければならない。

実際、答志の人々は、時代とともに変化する環境の中にあって、寝屋慣行の性質を柔軟に変容させながら、その維持を果たしてきた。たとえば、かつては異なる年齢の若者たちで集っていた寝屋子を同級生集団に変えたり、毎夜の宿泊という形態を週末のみの宿泊に変えたりといったように、彼らは折に触れて寝屋慣行の実践スタイルを変更してきた。こうした変更の多くは、必ずしも公の組織的な意思決定の場でなされたものではなく、その時々の当事者たちによる臨機応変な運用の結果であるという。それが可能だった理由は、答志の人々が「寝屋制度はこうでなきゃならんというのは何もない」(2011.3.5 R氏:60代)という認識を共有し、体現してきたからに他ならない。

自らを取り巻く可変的な環境と柔軟にインタラクトする答志の人々の能力は、いかにして培われたものだろうか。もしかするとこれは、答志の人々の多くが時々刻々と変化する海との闘いを続ける漁師であるという事実と無関係ではないのかもしれない。さらに言えば、彼らの闘いは基本的に個人単位のものである。彼らが必ずしも島の社会を一蓮托生の運命共同体とは捉えていないことが、地域アイデンティティのみでは説明しきれない彼らの姿勢の源かもしれない。日本の離島漁村の人々の心的構えが農耕社会のそれとは異なり、むしろ牧畜民に近いという指摘は、文化人類学者によってもなされている(北村,2014)。ただし、こうした議論は社会心理学の一事例研究が扱いうる範囲をはるかに超えているため、現時点ではひとつの解釈可能性の提示にとどめておきたい。

今後の課題答志地区の寝屋慣行はなぜ今なお維持されているのか。本研究から得られた知見は、恐らくまだ、このリサーチ・クエスチョンに対する答えの一部にすぎないだろう。残された大きな問題として以下を挙げることができる。

第一に、本研究では、種々の環境変化のなかで寝屋慣行の維持を図る人々の適応メカニズムについて、十分な議論が尽くされていない。寝屋慣行の実践スタイル(メンバー構成、宿泊形態等)は、上述のとおり柔軟な変容を遂げてきたが、それらはいつ、どのような経緯で果たされたのか。また、寝屋慣行の維持に伴う諸々のコストに対して、人々はいかなる対処を試みているのか。具体的データに基づき、寝屋慣行の変容過程を精緻に検討することによって初めて、答志の環境に潜むアフォーダンスを人々が探り当てかたちにするメカニズム、すなわち環境と人間の相互構成のメカニズムに、より明確に光を当てることができると思われる。

第二に、この慣行がなぜ、答志地区でのみ存続しているのかという問いに対して、本研究から得られる示唆は限定的なものである。他の地区に比して漁場が豊かで人々の生活水準が高く、若い世代が比較的多く島に残っていること、神祭をはじめとする重要な年中行事に寝屋子のしくみが直接編み込まれていることなどは、いずれも重要なヒントではあるものの、明確な答えを得るためには直接的な集落間比較データに基づく精緻な検討を待つ必要がある。

以上のとおり、寝屋慣行をめぐる諸問題に対しては、今後も引き続き、多角的な視点からの探究の継続が必要である。しかし、本研究を通じて我々は、寝屋慣行という文化的慣習の内に、島の生態環境への単純な適応という古典的機能にとどまらない、共同体の社会環境の維持と再生産に関わる現代的機能をも見出すことができた。このことはまさに、寝屋慣行が島の歴史の中でかたちを変えつつも長く人々の暮らしの中に息づいてきたことを示唆している。

本研究のフィールドは、国内で唯一カ所、寝屋慣行という伝統制度を今に残す地区であり、その意味で本研究が焦点を当てた事象は、極めて例外的なひとつの事例にすぎない。しかし、本研究の試みは決して、例外的事例を読み解くことのみを目的としてなされたものではない。今後ともさらなる研究の蓄積を通じて、寝屋慣行存続のメカニズムを解き明かす試みを継続するとともに、文化的慣習の生成と維持・再生産に関する、より普遍的な理論の構築を目指していくことが肝要と考えている。

「(寝屋慣行は)何で残っとるかっちゅうとさ、あの~、なあ?何で残っとるか、ってそんな答えどう、すぐによう言わんけど。ま、いかんもんやったらそんなん、ま、絶対、消滅するにしてくんやけど、今まで、な?平成の時代まで残っとるっちゅうことは、なあ?何かがあるんや。うん。」(2009.9.17 E氏:30代)。