2015 年 2 巻 p. 157-168

2015 年 2 巻 p. 157-168

Since the second transition period started July 2013, the Egyptian armed forces have once again played a critical role in building a new political system. Although the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) had not come to the front this time, it controlled the transition process and succeeded in keeping the privileges of the military in both political and economic fields.

This paper focuses on the economic role of the military under the regime of Abdel Fattah el-Sisi. Large scale economic activity of the military started in the mid-1970s. The military expanded its grip on the domestic economy and became one of the largest producers in Egyptian civil industry. In addition to controlling a huge business empire, the military under the Sisi administration is an entity supportive of national development goals. As the backer of the current regime, the armed forces have taken on a new responsibility as a central role player in economic development.

ムバーラク大統領に引導を渡したエジプト軍は、その後1年半にわたる移行過程を管理した。民主的な選挙によって誕生したムルシー大統領を追放し、「第2移行過程」を差配したのも軍であった。そして2014年6月に軍司令官だったスィースィーが大統領に就任することで、準軍事政権とも言える政権が成立した。現在のエジプトは、「1月25日革命」の主役であった民主化を求める青年層、革命後の選挙で与党となった自由公正党(ムスリム同胞団)のいずれもが政治の舞台から締め出され、軍を基盤とする政治体制が構築された。

「1月25日革命」以前のエジプト軍は「君臨すれども統治せず」とも言われ、緊急時以外に政治の表舞台に現れることは少なかった。一方で、経済分野では、エジプト軍は大きな権益と生産能力を保持していた。軍による経済活動の詳細は明らかにされていないが、その規模は最大でGDP比40%に達すると推測されることが多い1。ムバーラク政権期の軍は、政治と経済の両面において決定的な影響力を持つとみなされていたが、その行動が直接的に国民の目に触れる機会は少なかった。

しかしながら、ムバーラク政権退陣後の政治移行過程を支配するなかで、軍は政治と経済の両面において存在感を高めた。その状況は、スィースィー政権発足後も続いている。スィースィー大統領は大統領選挙に立候補するにあたって退役したため、現在のエジプトは純粋な軍事政権ではないが、軍はスィースィー政権を支える主要な基盤であり、現在の政権運営に不可欠な存在となっている。

本稿では、スィースィー体制における軍の経済的役割について検討する。エジプト軍はどのような経済活動を行っているのか、またスィースィー体制において軍の経済活動にどのような変化があったのかを考察する。以下、まず軍が経済活動を行う理由を整理し、その上でエジプトにおける軍の経済活動、およびスィースィー体制での軍の経済的役割を考える。

軍が経済活動に従事するのはめずらしい現象ではない。とくに途上国では、軍が国民経済における主要な生産主体となっていることも少なくない[Mani 2011]。軍需品だけでなく、民生用の財も大規模に生産し、市場で販売するのである。なぜ国防を任務とする軍が生産活動を行うのだろうか。

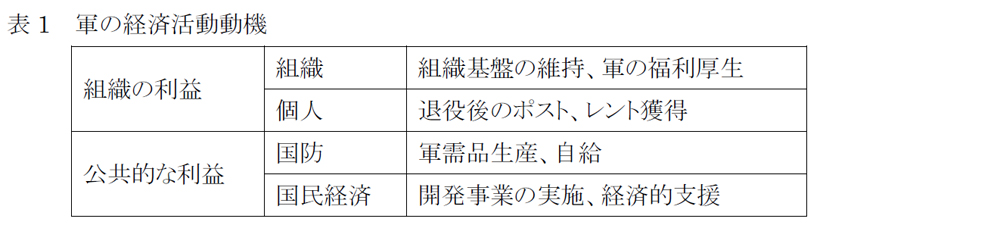

軍が経済活動をする動機として、自己利益の追求と、国の機関として政府の考える公共目的に寄与するものの2つに大別できる。さらに自己利益は、組織としての利益と幹部層など一部個人の利益に区分でき、また公共目的は軍事力の維持増強といった国防目的と国民経済への貢献に分類することができる(表1)。

(出所)筆者作成

軍組織のための経済活動の典型的な目的は、組織運営資金の確保、組織の福利厚生の拡充、軍人のための財・サービスの提供などである。政府から十分な予算を得られない場合、あるいは政府予算に依存したくない場合、軍は自らの組織運営資金を確保するために商業活動を行う。組織の持つ生産資源を活用することで収益を上げ、それを組織運営費に充てるのである。もっとも、自己利益のための経済活動には、幹部など一部のエリート層の個人利益を目的とするケースも見られる。退役後のポスト確保といった場合である。さらに、軍資源の流用や私的利用といった不正な経済活動が疑われるケースもある。

それに対して、公共目的に分類される経済活動の代表的な例は、武器や軍需物資の生産である。自立的な国防の観点から、軍需品を自給するために生産活動を行うものである。それは武器や装備品などの軍事兵器に限らず、食糧や医療サービスなど軍組織を維持するために必要な財・サービスを含むことも多い。また、国防目的以外では、国の機関として、インフラ整備、経済開発プロジェクトへの参画、国内緊急時の経済支援などを実施することもある。労働・技術・設備といった生産資源を持つ組織として、軍が国民経済の安定と開発の担い手となるのである。

以上のように、軍の経済活動は多様な形態と目的を併せ持つと考えられるが、その区別は必ずしも明確でない。たとえば軍自らで行う食糧生産は、自給のためだけでなく、一般向け市場で販売している場合もある。さらに、軍事機密、非公開主義といった事情も加わり、軍の経済活動の意図と実態が明らかにされることは少ない。そのため、軍の経済活動の規模を把握することは容易でなく、その成果を評価することは難しい。

(2) 政軍関係と軍の経済優位軍の経済活動の規模と範囲は、政府との関係によって規定される。政府の統制下にある軍が独自に広範な経済活動を行うのは困難であるのに対し、政府よりも優位にある軍は自らの都合に合わせた経済活動が可能となるからである。つまり、その動機と生産能力に加え、政府との関係が軍の経済活動に影響すると言えるだろう。

表2は政軍関係を類型化したものである。政府が軍を統制する場合、政府と軍は服従または協同関係となり、軍が自らの都合で自由に経済活動を行うことは困難となる。文民統制が機能するならば、軍による自己利益ための経済活動は抑制されるだろう。一方で、独裁的政党が政権にある場合、軍からの支持を確保するために、軍独自の経済活動を一定程度容認することもあるだろう。軍の国民経済への影響は、政府との関係によって多様となると考えられるが、政府が軍に対して影響力を持つならば、軍の国民経済における役割は補助的なものに留まるだろう。

(出所)Siddiqa [2007, 34-35]から抜粋

それに対し、軍が政治支配力を持つ場合、独自の経済活動が可能となり、軍の経済規模は拡大する傾向となると考えられる。とくに自己利益の追求を目指す経済活動が大規模化し、国民経済における主要な生産者(の一つ)となるだろう。

では、機会があれば、軍は国民経済における主要な生産主体になることができるのだろうか。生産活動において、軍は民間企業に対して優位な条件や特権を持つことが多い。国内資源の優先的利用、豊富な人的資源、軍需産業からのスピル・オーバー、制度的優遇措置など、国防機関という特殊な地位を活用することで、非軍事部門の経済活動においても国有企業や民間企業よりも有利な条件を持つと考えられる。とくに途上国において、その傾向が強い。その結果、軍は特権的な地位を持つ生産者として、国民経済における主要な生産者となり得るだろう。

エジプトにおいて軍の経済活動が拡大し始めたのは1970年代以降のことである。イスラエルとの平和条約締結によって軍備拡張の必要性が薄まったこともあり、民需産業への参入が活発化した[Gotowicki 1999, 106]。軍は、兵器製造のための資源の一部を民生用品の生産に振り向けるようになったのである。それは、国防政策が見直されるなかで、軍の規模と基盤を維持するための選択だったと理解できる。

軍の経済分野への参入は、軍需産業以外では、一般消費財、農業、インフラ建設の分野においてとくに拡大した。軍は、それまでの軍需品の生産で培った技術と豊富な人的資源を保有しており、それら経済資源を活用することで非軍需産業においても競争力を持つと考えられたのである。

経済主体としてのエジプト軍の全体像は明らかにされていないが、主な生産組織と活動分野については、いくつかの先行研究が存在する[Springborg 1987; 1989, Marshall and Stacher 2012, Roy 1992など]。また、軍は傘下機関による生産活動だけでなく、国内および外資系企業と数多くの合弁事業を実施している2。

軍による生産活動では、軍需生産省(Ministry of Military Production)、アラブ工業化機構(Arab Organization for Industrialization:AOI)、国家サービス事業機構(National Service Projects Organization:NSPO)の3つが伝統的な生産主体である。いずれの機関も多くの工場を持ち、軍需品と民生用の財の両方を生産している。

軍需生産省は傘下に16以上の工場を持ち、武器弾薬などの軍需品に加え、家庭用電化製品、金属製品、農業用機器、スポーツ用品など数多くの民需品も生産している。Abul-Magd[2013]によれば、民需品の約40%は一般向けの市場で販売されている。

AOIは、兵器製造を目的として、1975年にエジプトと湾岸3カ国(サウジアラビア、UAE、カタル)による出資で設立された国際合弁事業であった。しかしながら、湾岸3カ国はエジプト・イスラエル平和条約に反発してAOI事業から撤退したため、1980年代以降は実質的にエジプト単独の事業となった。AOIの設立目的は兵器の製造とメンテナンスであったが、現在までに電子機器や乗用車の組み立てといった一般消費財の生産も行われている。Halawa[2012]によれば、AOIには12の工場(従業員数1万6000人)があり、その生産の70%が一般消費財である。

NSPOは国防省によって1970年代末に設立された機関であり、その目的は軍の経済的自立と国民経済の発展に寄与することとされた。NSPO傘下に多数の企業が設置され、これまでに農産物の生産、食品加工、ガソリンスタンド・チェーンの経営、ホテル事業、清掃サービス事業などの分野に参入している。各企業で生産された財は、軍人向けに安価で販売されるとともに、一般向け市場でも流通している[Tartter 1991, 327]。とくに、農業部門は、軍の自立に直結する部門として重要視され、穀物生産に加えて、野菜・果物の栽培、牧畜、養殖なども手がけている[Gotowicki 1999, 115]。

軍の非軍事部門での経済活動は、消費財の生産だけでなく、インフラ建設においても拡大した。1980年代には、カイロ中心部の高架道路の建設や全国電話線網の敷設など、大型インフラ・プロジェクトを請け負った。その後も、幹線道路、地方空港、スポーツ施設、病院、学校、水道設備など、大規模インフラから公共施設の建設まで数多くのインフラ事業に関わっている。インフラ事業への軍の関与は、国民経済の発展に寄与するとして、公共目的に基づく経済活動に位置付けられている。

(2) ムバーラク政権と軍非軍需部門における軍の幅広い経済活動は、その政治的資源を活用することで促進されたと考えられる。ムバーラク政権期の軍は、ナーセル政権時のように政府の主要ポストを独占することはなかったが、省庁幹部、地方政府、県知事、国有企業幹部などと緊密なネットワークを築いていた。それらポストに軍関係者が多く任命されていたためである。そのため、軍は、政府の内部情報へのアクセス、行政機関との繋がり、国有企業との連携など、経済活動に有利となる政治的資源を持っていた。さらに、スエズ運河、土地、水資源など安全保障に関わる領域において、軍は絶対的な権限を保持していた。つまり、ムバーラク政権期の軍は非政治化したと言われているが、一部分野では引き続き強大な権限を持ち、また政権との緊密な関係を維持することで、さまざまな経済的特権を保持していたと言えるだろう。

政権と軍の緊密な関係は、政権側にとっても不可欠であった。軍の協力を得ることで、安定的な政権運営が可能となるからである。ムバーラク政権は、軍に対し一定の経済的機会と政治ポストを提供することで、軍との共存関係を構築した。実際、ムバーラク政権期を通じて、軍がクーデタを試みたことはなかった[Nassif 2013]。

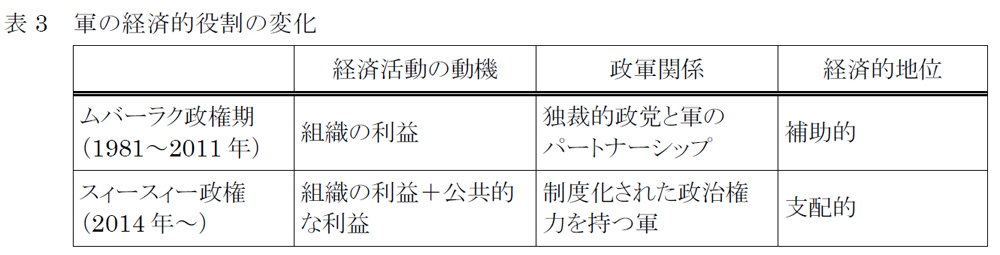

ムバーラク政権期の政軍関係は、表2の類型に当てはめるならば、「独裁的政党と軍のパートナーシップ」であった。軍は国民経済において支配的な主体ではなかったが、政府との良好な関係の下で、非軍需部門においても幅広い経済活動を行っていた。また、インフラ建設を受託するなど、公共目的の経済活動も行っていた。

ムバーラク大統領の退陣後、軍は政治権力を掌握し移行期を管理した。軍最高評議会が統治者として政治運営を行ったのである。軍による暫定統治は、当初こそ「革命の擁護者」として国民から歓迎されたものの、次第に軍政に対する反発が顕著となった。軍はムバーラク政権を支えた基盤であり、前述のようにその下で特権的地位を確立していたため、政治体制の抜本的な変革を目指すものではなかったのである。軍の意向は、2011年11月1日に暫定内閣のセルミ副首相が公表した「憲法の基本原則」に見て取れる3。改正憲法制定の原則を示した同文書では、軍に関することはすべて軍最高評議会によって決定すること、軍は必要に応じて改正憲法の修正を求める権利を持つこと、憲法に軍事予算の詳細非開示を明記することなどが盛り込まれていた4。これらの指針は、軍の特権的地位を維持することを意図したものと理解され、青年層を中心とする革命勢力の反発を招き、軍が移行過程を管理することに対する抗議行動が激化した。

現行憲法(2014年1月発効)における軍の権限は、ムバーラク期よりも強化されている。ムルシー政権下で改正された2012年憲法において拡大した軍の権限は、現行憲法に引き継がれるとともに、一部条項で一層強力になった。現憲法では、国防大臣は軍将校から任命されること(第201条)、さらに今後8年(大統領任期2期分)は国防相の任命に軍最高評議会の承認が必要なこと(第234条)が記されている。また、軍の予算は、大統領を議長とし参謀長や各軍司令官を含む軍将校も加わる国防委員会で審議し、政府予算に一括項目として計上すること(第203条)、軍の関係するあらゆる犯罪は軍事法廷で審理すること(第204条)も明記されている。軍は総司令官(国防相)の任命および予算について半ば自立的な権限を持つことが制度化されたと言えるだろう。さらに、現役将校が国防大臣として入閣することで、政治的な影響力も担保されている。

軍は経済分野でも多岐にわたる特権を維持している。たとえば、軍関連企業は、事業実施や生産財の輸入において行政当局からの許可を得る必要がなく、自由な事業展開が可能である。また、各種の税金も免除されるうえ、利益を国庫に納める必要もないなど、軍の経済活動は完全に行政府の管轄外となっている。さらに、軍は未開発国有地の管理権限を持ち、また徴集兵を軍関連企業で雇用するなど、他の生産主体とは全く異なる経済条件の下で生産活動を行っている。

経済活動における軍の特権は、国家安全保障の観点から正当化されてきた。国の安全を担う機関として、行政府に優る地位を保証されてきたのである。その一方で、軍関連企業は、前述のように生産財の多くを一般市場で販売している。市場において他の生産者と競合関係にありながら、軍関連企業は軍の持つ特権によって他の生産主体よりも有利な経済条件での生産が可能となっているのである。軍関連企業の一般向け市場への参入は、市場経済の健全な発展の阻害要因となるだろう。

(2) スィースィー体制での役割軍は2012年6月末のムルシー大統領就任によって一旦は政治の表舞台から退場したが、翌年6月末の大規模な反ムルシー政権デモによって政治状況が不安定化したことを受け、再び政治に介入した。7月3日には憲法停止とムルシー大統領の追放を宣言し、最高憲法裁判所長官のマンスールを暫定大統領に指名したのである。今回は軍自らが統治するのではなく、形式上は民政体制が維持された。とは言え、暫定政権は軍の指示によって成立したのであり、軍が実質的な政治権力を持つ体制となった。

軍はマンスール暫定政権の後見役として政権を支える主体となり、政治と経済の両面で大きな役割を担った。政治分野では、暫定政権の成立直後から多くの軍関係者が再び政府高官や県知事のポストに就いた。また、経済分野では、軍関連企業による大型インフラ・プロジェクトへの関与が相次いだ。経済回復のために暫定政権が実施した経済刺激策に基づくインフラ建設工事の多くを請け負ったのである。その額は2013年9~12月で計15億米ドル以上との報道もある[Hauslohner 2014]。また、2014年3月には、軍とUAE企業の合弁事業として400億米ドル規模の住宅建設プロジェクトが発表されるなど、経済開発への軍の積極的な関与が目立つようになった。

軍の経済開発への関与は、スィースィー政権発足後も続いている。たとえば、2014年8月に始まったスエズ運河拡張プロジェクトは、軍の主導で実施されている。また、スエズ運河地帯の総合開発計画にも軍は深く関与している。その他、公共事業の資金源としてスィースィー大統領の発案で設立された基金(Long Live Egypt Fund)に1.4億米ドルを寄付するなど、軍はスィースィー政権の進める経済開発の主要な担い手となっている。

軍の役割は、開発プロジェクトへの関与だけではなく、社会的安定に貢献する経済主体としても重要な存在となっている。2014年半ばの公共バス運転手のストライキの際には、国民に不便が生じるようであれば、軍がバス運行を代行することを表明した。また、食品価格の上昇が不安視されたときは、軍関連企業が基礎食料品を市場価格よりも安価に販売した。

スィースィー体制において、軍は経済開発に積極的に関わるとともに、国民経済の安定を支援する役割を担っている。いずれもスィースィー体制を支え、公共目的に寄与するための活動である。軍は、2013年7月以降に再び政治的影響力を拡大させることとなったが、同時に経済的役割も拡大したと言えるだろう。それはスィースィー政権の発足後に一層明確となった。軍は、前述のように2014年憲法においても特別な地位を確保するとともに、スィースィー政権の基盤として国の発展と安定を担う主体となっている。表1で分類した経済活動の動機に照らし合わせると、政権の後楯となった軍は、組織の利益に加え、公共目的に貢献するインセンティブを持ち、国民経済の発展と安定に直結する経済活動への関与を深めたと理解できる(表3)。スィースィー体制下での軍は、政府の経済政策を支える主体として、その経済的役割は一層拡大したのである。

(出所)筆者作成

エジプト軍は、パスタから戦車までを製造する、エジプト最大の生産者とみなされている。しかしながら、軍は経済活動の実態を明らかにしていないため、国民経済に及ぼす影響については評価が分かれている。規律に基づく効率的な生産主体として国民経済に寄与しているという見方がある一方で、特権を利用した生産活動は市場競争を歪め民間企業の発展を阻害しているという懸念も大きい。現在のエジプト政府は市場経済メカニズムに基づく経済成長を志向しているが、それを実践するのであれば軍の民需産業への進出は望ましいものではないだろう。

軍による経済活動は、「1月25日革命」以降に改めて注目されるようになった。軍が移行過程を差配するなかで、経済主体としての軍に対する関心が高まったのである。政治権力を独占した軍は、移行過程のなかで、自らの特権をどのように扱うかという関心である。

軍は、ムルシー政権下でも経済権益を維持したが、スィースィー体制の成立によって経済主体としての新たな役割を担うことになった。体制を支える基盤として、軍はエジプト経済の発展と安定を担う主体となったのである。スィースィー政権において、軍は中長期的な経済開発プロジェクトを主導する機関となり、国民経済への関与を深めることとなった。

スィースィーは治安回復と経済再建を掲げることで圧倒的な支持を得て大統領選挙に勝利したのであり、スィースィー政権にとって治安と経済の建て直しは最重要課題である。いずれも軍と関わりの深い分野であり、軍はスィースィー体制の命運を握る存在となった。軍の影響力は、「1月25日革命」以前よりも一層高まったと言えるだろう。

(2015年2月1日脱稿)